1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

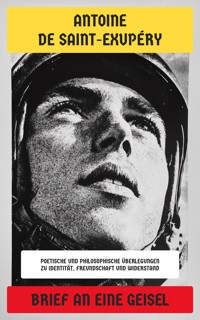

Kriegspilot von Antoine de Saint-Exupéry ist ein eindringlicher autobiografischer Bericht, der die dramatischen Erlebnisse des Autors als Aufklärungsflieger der französischen Luftwaffe im Mai 1940 schildert, während der deutschen Invasion in Frankreich. Im Mittelpunkt steht Saint-Exupéry selbst als Erzähler und Protagonist, der gemeinsam mit seiner Besatzung den Auftrag erhält, feindliche Bewegungen zu beobachten und zu melden, um die französischen Truppen zu unterstützen. Das Buch beginnt mit dem riskanten Flug über das von Feinden besetzte Arras, wobei der Autor detailliert die Gefahren, das Gefühl der Ohnmacht und die Anspannung an Bord beschreibt. Die Erzählung verbindet persönliche Eindrücke, militärische Ereignisse und philosophische Reflexionen. Saint-Exupéry schildert eindrucksvoll die Einsamkeit in der Luft, die Kameradschaft zwischen den Piloten, die Verantwortung gegenüber den Mitmenschen und die existenzielle Angst angesichts des allgegenwärtigen Todes. Gleichzeitig reflektiert er über die Sinnlosigkeit des Krieges, die Zerstörungskraft moderner Technik und die Herausforderungen moralischer Integrität in Extremsituationen. Revolutionär war "Kriegspilot" zur Zeit seiner Veröffentlichung, weil es nicht heroisch verherrlicht, sondern kritisch und menschlich die Erfahrungen eines Soldaten beleuchtet. Das zentrale Thema ist die Suche nach Menschlichkeit, Würde und Sinn im Chaos des Krieges. Bis heute ist das Werk relevant, weil es universelle Fragen über Krieg, Verantwortung und Mitgefühl stellt und als zeitloses Plädoyer für Menschlichkeit gilt. Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944) war ein französischer Schriftsteller, Pilot und Humanist, der durch sein abenteuerliches Leben und seine tiefgründigen Werke weltweite Bekanntheit erlangte. Als Luftpostpilot erlebte er die Weiten der Sahara und Südamerikas, was seine Literatur maßgeblich prägte. Neben seinen berühmten Romanen wie "Der kleine Prinz" setzte er sich in seinen Schriften für Menschlichkeit und Verantwortung ein. Während des Zweiten Weltkriegs diente er als Aufklärungsflieger und verschwand 1944 während eines Aufklärungsfluges über dem Mittelmeer spurlos. Sein Leben und Werk sind geprägt von der Suche nach Sinn, Freundschaft und Menschlichkeit. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Kriegspilot

Inhaltsverzeichnis

Dem Kommandanten Alias, all meinen Kameraden der Luftgruppe 2/33 der Fernaufklärung und insbesondere dem Beobachtungskapitän Moreau sowie den Beobachtungsleutnants Azambre und Dutertre, die nacheinander meine Bordkameraden während all meiner Kriegseinsätze im Feldzug 1939–1940 waren – und denen ich auf Lebenszeit ein treuer Freund bin.

I

Ich träume bestimmt. Ich bin in der Schule. Ich bin fünfzehn Jahre alt. Ich knacke geduldig meine Geometrieaufgabe. Ich lehne mich über den schwarzen Tisch und benutze brav Zirkel, Lineal und Winkelmesser. Ich bin fleißig und ruhig. Meine Klassenkameraden neben mir reden leise. Einer von ihnen schreibt Zahlen an die Tafel. Ein paar weniger ernsthafte spielen Bridge. Ab und zu versinke ich noch tiefer in meinen Träumen und schaue aus dem Fenster. Ein Ast wiegt sich sanft in der Sonne. Ich schaue lange hinaus. Ich bin ein unaufmerksamer Schüler... Ich genieße die Sonne und den kindlichen Geruch von Schulbänken, Kreide und Tafel. Ich schließe mich voller Freude in diese behütete Kindheit ein! Ich weiß genau: Zuerst kommt die Kindheit, die Schule, die Freunde, dann kommt der Tag der Prüfungen. An dem man ein Zeugnis bekommt. Wo man mit klopfendem Herzen eine bestimmte Türschwelle überschreitet, hinter der man auf einmal ein Mann ist. Dann werden die Schritte schwerer. Man geht schon seinen Weg im Leben. Die ersten Schritte auf seinem Weg. Endlich kann man sich an echten Gegnern versuchen. Lineal, Geodreieck und Zirkel werden wir benutzen, um die Welt zu gestalten oder um Feinde zu besiegen. Schluss mit den Spielen!

Ich weiß, dass ein Schüler normalerweise keine Angst vor dem Leben hat. Ein Schüler zappelt vor Ungeduld. Die Qualen, Gefahren und Bitterkeiten des Lebens schrecken einen Schüler nicht ab.

Aber ich bin ein komischer Schüler. Ich bin ein Schüler, der sein Glück kennt und es nicht so eilig hat, sich dem Leben zu stellen...

Dutertre kommt vorbei. Ich lade ihn ein.

„Setz dich, ich zeig dir ein Kartentrick...“

Und ich freue mich, ihm sein Pik-Ass zu finden.

Mir gegenüber, auf einem Schreibtisch, der genauso schwarz ist wie meiner, sitzt Dutertre mit baumelnden Beinen. Er lacht. Ich lächle bescheiden. Pénicot kommt zu uns und legt seinen Arm auf meine Schulter:

„Na, alter Kumpel?“ Mein Gott, wie rührend das alles ist!

Ein Aufseher (ist es ein Aufseher?) öffnet die Tür, um zwei Kameraden hereinzurufen. Sie lassen ihre Lineale und Zirkel fallen, stehen auf und gehen hinaus. Wir folgen ihnen mit den Augen. Die Schule ist für sie vorbei. Sie werden ins Leben entlassen. Ihr Wissen wird ihnen nützen. Sie werden wie Männer die Ergebnisse ihrer Berechnungen an ihren Gegnern ausprobieren. Was für eine seltsame Schule, aus der jeder nacheinander geht. Und ohne große Abschiede. Diese beiden Klassenkameraden haben uns nicht einmal angesehen. Aber vielleicht führt sie der Zufall des Lebens weiter weg als nach China. So viel weiter weg! Wenn das Leben die Menschen nach der Schule auseinanderreißt, können sie dann schwören, sich wiederzusehen?

Wir neigen den Kopf, wir, die wir noch in der warmen Geborgenheit der Brutstätte leben...

„Hör mal, Dutertre, heute Abend...“

Aber die gleiche Tür öffnet sich ein zweites Mal. Und ich höre etwas, das wie ein Urteil klingt:

– Der Hauptmann von Saint-Exupéry und Leutnant Dutertre zum Kommandanten.

Die Schule ist vorbei. Das ist das Leben.

– Wusstest du, dass wir dran waren?

– Pénicot ist heute Morgen geflogen.

Wir brechen wohl zu einem Einsatz auf, denn man hat uns einberufen. Es ist Ende Mai, mitten im Rückzug, mitten im Desaster. Man opfert die Besatzungen, wie man Gläser Wasser in einen Waldbrand schüttet. Wie sollte man da noch Risiken abwägen, wenn alles zusammenbricht? Für ganz Frankreich gibt es noch fünfzig Besatzungen der Fernaufklärung. Fünfzig Dreimannbesatzungen, davon dreiundzwanzig bei uns, in der Gruppe 2/23. In drei Wochen haben wir siebzehn von dreiundzwanzig Besatzungen verloren. Wir sind dahingeschmolzen wie Wachs. Ich sagte gestern zu Leutnant Gavoille:

„Das sehen wir nach dem Krieg.“

Und Leutnant Gavoille hat mir geantwortet:

„Sie glauben doch nicht etwa, mein Hauptmann, dass Sie den Krieg überleben werden?“

Gavoille scherzte nicht. Wir wissen genau, dass man uns nur in die Hölle schicken kann, auch wenn es sinnlos ist. Wir sind fünfzig für ganz Frankreich. Auf unseren Schultern ruht die gesamte Strategie der französischen Armee! Es brennt ein riesiger Wald, und wir haben nur ein paar Gläser Wasser, um ihn zu löschen: Wir werden sie opfern.

Das ist richtig. Wer denkt schon daran, sich zu beschweren? Hat man bei uns jemals etwas anderes gehört als: „Jawohl, mein Kommandant. Ja, mein Kommandant. Danke, mein Kommandant. Verstanden, mein Kommandant.“ Aber es gibt einen Eindruck, der alle anderen am Ende dieses Krieges überlagert. Es ist der Eindruck der Absurdität. Alles um uns herum bricht zusammen. Alles stürzt ein. Es ist so total, dass sogar der Tod absurd erscheint. Der Tod wirkt in diesem Chaos nicht ernst...

Wir betreten das Haus von Kommandant Alias. (Er befehligt heute noch in Tunis dieselbe Gruppe 2/33.)

„Guten Tag, Saint-Ex. Guten Tag, Dutertre. Setzt euch.“

Wir setzen uns. Der Kommandant breitet eine Karte auf dem Tisch aus und wendet sich an den Ordonnanzoffizier:

„Hol mir die Wettervorhersage.“

Dann klopft er mit seinem Bleistift auf den Tisch. Ich beobachte ihn. Er sieht erschöpft aus. Er hat nicht geschlafen. Er ist mit dem Auto hin und her gefahren, auf der Suche nach einem Phantom-Stab, dem Stab der Division, dem Stab der Unterdivision... Er hat versucht, gegen die Versorgungsläden zu kämpfen, die ihre Ersatzteile nicht geliefert haben. Er ist unterwegs in einem unüberwindbaren Stau stecken geblieben. Er hat auch den letzten Umzug geleitet, denn wir wechseln unseren Standort wie arme Schlucker, die von einem unerbittlichen Gerichtsvollzieher verfolgt werden. Alias hat es jedes Mal geschafft, die Flugzeuge, die Lastwagen und zehn Tonnen Material zu retten. Aber wir spüren, dass er am Ende seiner Kräfte und Nerven ist.

– Na, da haben wir's...

Er klopft immer noch auf den Tisch und schaut uns nicht an.

– Das ist echt ärgerlich...

Dann zuckt er mit den Schultern.

„Es ist ein nerviger Auftrag. Aber der Stab hält daran fest. Sie halten sehr daran fest... Ich habe diskutiert, aber sie halten daran fest... So ist es nun mal.“

Dutertre und ich schauen durch das Fenster in den ruhigen Himmel. Ich höre Hühner gackern, denn das Büro des Kommandanten befindet sich in einem Bauernhof, so wie der Geheimdienstraum in einer Schule. Ich werde den Sommer, die reifenden Früchte, die heranwachsenden Küken, das aufgehende Getreide nicht dem nahen Tod entgegenstellen. Ich sehe nicht, inwiefern die Ruhe des Sommers dem Tod widersprechen würde oder inwiefern die Sanftheit der Dinge ironisch sein könnte. Aber mir kommt ein vager Gedanke: „Das ist ein Sommer, der aus den Fugen gerät. Ein Sommer, der kaputt ist ...“ Ich habe verlassene Dreschmaschinen gesehen. Verlassene Mähmaschinen. In den Straßengräben stehen kaputte Autos. Verlassene Dörfer. Der Brunnen eines verlassenen Dorfes ließ sein Wasser fließen. Das reine Wasser, das den Menschen so viel Mühe gekostet hatte, verwandelte sich in eine Pfütze. Plötzlich kam mir ein absurdes Bild in den Sinn. Das Bild von kaputten Uhren. Von allen kaputten Uhren. Uhren in Dorfkirchen. Uhren an Bahnhöfen. Kaminuhren in leeren Häusern. Und in diesem Schaufenster eines geflohenen Uhrmachers dieses Beinhaus aus toten Uhren. Krieg... Die Uhren werden nicht mehr aufgezogen. Die Rüben werden nicht mehr geerntet. Die Waggons werden nicht mehr repariert. Und das Wasser, das für den Durst oder zum Waschen der schönen Sonntagsspitzen der Dorfbewohnerinnen aufgefangen wurde, breitet sich vor der Kirche zu einer Pfütze aus. Und man stirbt im Sommer...

Es ist, als hätte ich eine Krankheit. Der Arzt hat mir gerade gesagt: „Das ist sehr ärgerlich ...“ Man muss also an den Notar denken, an diejenigen, die zurückbleiben. Dutertre und ich haben verstanden, dass es sich um eine aussichtslose Mission handelt:

„Angesichts der aktuellen Lage“, beendet der Kommandant, „kann man das Risiko nicht allzu sehr berücksichtigen...“

Natürlich. Man „kann nicht zu sehr“. Und niemand hat Unrecht. Weder wir, weil wir melancholisch sind. Noch der Kommandant, weil er sich unwohl fühlt. Noch der Generalstab, weil er Befehle erteilt. Der Kommandant sträubt sich, weil diese Befehle absurd sind. Das wissen wir auch, aber der Generalstab weiß es selbst. Er gibt Befehle, weil Befehle gegeben werden müssen. In einem Krieg gibt ein Generalstab Befehle. Er vertraut sie schönen Reitern oder, moderner, Motorradfahrern an. Wo vorher Chaos und Verzweiflung herrschten, springt jeder dieser hübschen Reiter von seinem dampfenden Pferd. Er zeigt die Zukunft, wie der Stern der Heiligen Drei Könige. Er bringt die Wahrheit. Und die Befehle bauen die Welt wieder auf.

Das ist das Schema des Krieges. Die farbenfrohe Bildsprache des Krieges. Und jeder tut sein Bestes, damit der Krieg wie ein Krieg aussieht. Fromm. Jeder bemüht sich, die Regeln einzuhalten. Dann sieht dieser Krieg vielleicht wie ein Krieg aus.

Und damit er wie ein Krieg aussieht, opfert man ohne konkretes Ziel die Besatzungen. Niemand gibt zu, dass dieser Krieg nichts mit einem Krieg zu tun hat, dass er keinen Sinn ergibt, dass kein Schema passt, dass man ernsthaft an Fäden zieht, die nicht mehr mit den Marionetten verbunden sind. Die Generalstäbe geben mit Überzeugung Befehle, die nirgendwo ankommen. Von uns werden Informationen verlangt, die unmöglich zu beschaffen sind. Die Luftwaffe kann nicht die Aufgabe übernehmen, den Generalstäben den Krieg zu erklären. Die Luftwaffe kann durch ihre Beobachtungen Hypothesen überprüfen. Aber es gibt keine Hypothesen mehr. Und man verlangt von etwa fünfzig Besatzungen, dass sie einem Krieg, der keine hat, ein Gesicht geben. Man spricht mit uns wie mit einem Stamm von Wahrsagerinnen. Ich schaue Dutertre an, meinen Beobachter-Wahrsager. Gestern hat er einem Oberst der Division widersprochen: „Und wie soll ich Ihnen in zehn Metern Höhe und bei 530 km/h die Positionen zeigen? – Na, Sie werden schon sehen, wo auf Sie geschossen wird! Wenn auf Sie geschossen wird, sind es deutsche Positionen.“

„Ich habe mich köstlich amüsiert“, meinte Dutertre nach der Diskussion.

Denn die französischen Soldaten haben noch nie französische Flugzeuge gesehen. Es gibt tausend davon, verstreut von Dünkirchen bis zum Elsass. Man könnte auch sagen, dass sie in der Unendlichkeit verschwinden. Wenn also an der Front ein Flugzeug vorbeirauscht, ist es mit Sicherheit deutsch. Da kann man genauso gut versuchen, ihn abzuschießen, bevor er seine Bomben abgeworfen hat. Schon sein Dröhnen lässt die Maschinengewehre und Schnellfeuerkanonen losgehen.

„Mit einer solchen Methode“, fügte Dutertre hinzu, „werden ihre Informationen wertvoll sein!“

Und die werden wir berücksichtigen, denn in einem Krieg muss man Informationen berücksichtigen! ...

Ja, aber der Krieg ist auch verrückt.

Zum Glück – das wissen wir ja – wird man unsere Informationen nicht berücksichtigen. Wir werden sie nicht weiterleiten können. Die Straßen werden verstopft sein. Die Telefone werden nicht funktionieren. Der Generalstab wird notfallmäßig umziehen. Wichtige Informationen über die Position des Feindes wird uns der Feind selbst liefern. Vor ein paar Tagen haben wir in der Nähe von Laon über die mögliche Position der Linien diskutiert. Wir schicken einen Leutnant als Verbindungsoffizier zum General. Auf halbem Weg zwischen unserem Stützpunkt und dem General stößt das Auto des Leutnants quer auf der Straße auf eine Straßenwalze, hinter der zwei Panzerwagen Schutz suchen. Der Leutnant macht kehrt. Aber eine Maschinengewehrsalve tötet ihn auf der Stelle und verletzt den Fahrer. Die Panzerwagen sind deutsch.

Im Grunde gleicht der Generalstab einem Bridge-Spieler, den man aus einem Nebenraum befragt:

„Was soll ich mit meiner Pik-Dame machen?“

Der Isolierte zuckt mit den Schultern. Da er nichts vom Spiel gesehen hat, was soll er antworten?

Aber ein Generalstab hat nicht das Recht, mit den Schultern zu zucken. Wenn er noch ein paar Elemente kontrolliert, muss er sie einsetzen, um sie unter Kontrolle zu halten und alle Chancen zu nutzen, solange der Krieg dauert. Auch wenn er blind ist, muss er handeln und andere zum Handeln bringen.

Aber es ist schwierig, einer Pik-Dame willkürlich eine Rolle zuzuweisen. Wir haben zunächst mit Überraschung, dann aber als eine Selbstverständlichkeit, die wir hätten vorhersehen können, festgestellt, dass, wenn der Einsturz beginnt, die Arbeit fehlt. Man glaubt, der Besiegte sei von einer Flut von Problemen überwältigt und würde alles versuchen, um sie zu lösen, seine Infanterie, seine Artillerie, seine Panzer, seine Flugzeuge... Aber die Niederlage verschleiert zunächst die Probleme. Man weiß nichts mehr über das Spiel. Man weiß nicht, wofür man die Flugzeuge, die Panzer, die Pik-Dame einsetzen soll...

Man wirft sie wahllos auf den Tisch, nachdem man sich den Kopf zerbrochen hat, um eine sinnvolle Rolle für sie zu finden. Es herrscht Unbehagen, nicht Fieber. Nur der Sieg ist von Fieber umhüllt. Der Sieg organisiert, der Sieg baut auf. Und jeder ist außer Atem, weil er seine Steine trägt. Aber die Niederlage lässt die Menschen in einer Atmosphäre der Inkohärenz, der Langeweile und vor allem der Sinnlosigkeit versinken.

Denn zunächst einmal sind die Aufgaben, die uns gestellt werden, sinnlos. Jeden Tag sinnloser. Blutiger und sinnloser. Diejenigen, die Befehle erteilen, haben keine anderen Mittel, um einem Bergsturz entgegenzuwirken, als ihre letzten Trümpfe auf den Tisch zu werfen.

Dutertre und ich sind Trümpfe, und wir hören dem Kommandanten zu. Er erklärt uns das Programm für den Nachmittag. Er schickt uns in 700 Metern Höhe über die Panzerparks der Region Arras fliegen, nach einem langen Flug in 10.000 Metern Höhe, mit der Stimme, die er nehmen würde, um uns zu sagen:

„Ihr folgt mir dann in die zweite Straße rechts bis zur Ecke des ersten Platzes; dort gibt es einen Tabakladen, wo ihr mir Streichhölzer kauft ...“

„Jawohl, Herr Kommandant.“

Die Mission war nicht mehr und nicht weniger nützlich. Die Sprache, die sie bedeutete, war nicht mehr und nicht weniger lyrisch.

Ich sage mir: „Mission geopfert.“ Ich denke ... ich denke an vieles. Ich werde die Nacht abwarten, wenn ich noch am Leben bin, um nachzudenken. Aber am Leben ... Wenn eine Mission einfach ist, kommt man mit einer von drei zurück. Wenn sie etwas „lästig“ ist, ist es natürlich schwieriger, zurückzukommen. Und hier, im Büro des Kommandanten, erscheint mir der Tod weder ehrwürdig noch majestätisch, weder heroisch noch herzzerreißend. Er ist nur ein Zeichen von Unordnung. Eine Auswirkung der Unordnung. Die Gruppe wird uns verlieren, so wie man Gepäck im Trubel der Zugverbindungen verliert.

Und es ist nicht so, dass ich nicht über den Krieg, den Tod, das Opfer, Frankreich oder andere Dinge nachdenke, aber mir fehlt ein Leitgedanke, eine klare Sprache. Ich denke in Widersprüchen. Meine Wahrheit ist in Stücke zerbrochen, und ich kann sie nur nacheinander betrachten. Wenn ich am Leben bin, werde ich die Nacht abwarten, um nachzudenken. Die geliebte Nacht. Nachts schläft die Vernunft, und die Dinge sind einfach da. Die wirklich wichtigen Dinge nehmen wieder Gestalt an und überleben die Zerstörung durch die Analysen des Tages. Der Mensch fügt seine Teile wieder zusammen und wird wieder zu einem ruhigen Baum.

Der Tag ist voller Streit, aber in der Nacht finden die, die sich gestritten haben, wieder zur Liebe zurück. Denn die Liebe ist größer als dieser Wind der Worte. Und der Mensch lehnt sich an sein Fenster, unter den Sternen, wieder verantwortlich für die schlafenden Kinder, für das Brot, das auf den Tisch kommen muss, für den Schlaf seiner Frau, die dort liegt, so zerbrechlich und zart und vergänglich. Über die Liebe diskutiert man nicht. Sie ist einfach da. Möge die Nacht kommen, damit mir etwas Offensichtliches erscheint, das die Liebe verdient! Damit ich an die Zivilisation, das Schicksal der Menschen und die Freundschaft in meinem Land denken kann. Damit ich einer zwingenden Wahrheit dienen möchte, auch wenn sie vielleicht noch unaussprechlich ist...

Im Moment bin ich ganz wie ein Christ, den die Gnade verlassen hat. Ich werde meine Rolle mit Dutertre spielen, ehrlich, das ist sicher, aber so, wie man Rituale rettet, wenn sie keinen Inhalt mehr haben. Wenn der Gott sich zurückgezogen hat. Ich werde die Nacht abwarten, wenn ich noch leben kann, um ein wenig auf der Landstraße, die durch unser Dorf führt, spazieren zu gehen, eingehüllt in meine geliebte Einsamkeit, um dort zu erkennen, warum ich sterben muss.

II

Ich wache aus meinem Traum auf. Der Kommandant überrascht mich mit einem seltsamen Vorschlag:

„Wenn dir diese Mission zu viel Stress macht ... wenn du dich nicht fit fühlst, kann ich ...“

„Aber komm schon, mein Kommandant!“

Der Kommandant weiß genau, dass so ein Vorschlag unsinnig ist. Aber wenn eine Crew nicht zurückkommt, erinnert man sich an die ernsten Gesichter beim Aufbruch. Man sieht diese Ernsthaftigkeit als Zeichen einer Vorahnung. Man wirft sich vor, sie ignoriert zu haben.

Die Skrupel des Kommandanten erinnern mich an Israel. Vorgestern rauchte ich am Fenster des Informationsraums. Als ich Israel von meinem Fenster aus sah, ging er schnell vorbei. Er hatte eine rote Nase. Eine große, typisch jüdische, rote Nase. Die rote Nase von Israel fiel mir sofort auf.

Dieser Israel, dessen Nase ich betrachtete, war mir ein tiefer Freund. Er war einer der mutigsten Piloten der Gruppe. Einer der mutigsten und einer der bescheidensten. Man hatte ihm so viel von der jüdischen Vorsicht erzählt, dass er seinen Mut wohl für Vorsicht hielt. Es ist klug, siegreich zu sein.

Also fiel mir seine große rote Nase auf, die nur einen Moment lang zu sehen war, weil Israel und seine Nase so schnell davonliefen. Ohne scherzen zu wollen, drehte ich mich zu Gavoille um:

„Warum hat er so eine Nase?“

„Das hat seine Mutter gemacht“, antwortete Gavoille.

Aber er fügte hinzu:

„Komische Mission in niedriger Höhe. Er fliegt los.“

„Ah!“

Und natürlich erinnerte ich mich am Abend, als wir aufgehört hatten, auf Israels Rückkehr zu warten, an diese Nase, die in einem völlig ausdruckslosen Gesicht steckte und ganz allein mit einer Art Genialität die schwersten Sorgen zum Ausdruck brachte. Hätte ich den Befehl zum Abflug geben müssen, hätte mich das Bild dieser Nase lange Zeit wie ein Vorwurf verfolgt. Israel hatte auf den Befehl zum Abflug zwar nichts geantwortet, außer: „Ja, mein Kommandant. Gut, mein Kommandant. Verstanden, mein Kommandant.“ Israel hatte zwar keine einzige Gesichtszüge bewegt. Aber langsam, heimtückisch, verräterisch wurde die Nase rot. Israel kontrollierte seine Gesichtszüge, aber nicht die Farbe seiner Nase. Und die Nase nutzte das aus, um sich in der Stille zu zeigen. Ohne dass Israel es merkte, drückte die Nase dem Kommandanten ihre starke Ablehnung aus.

Vielleicht schickt der Kommandant deshalb diejenigen, die er für von Vorahnungen geplagt hält, nicht so gern weg. Vorahnungen täuschen fast immer, lassen aber Kriegsbefehle wie Verurteilungen klingen. Alias ist ein Anführer, kein Richter.

So auch neulich im Fall des Adjutanten T.

So mutig Israel war, so ängstlich war T. Er ist der einzige Mann, den ich kenne, der wirklich Angst hatte. Wenn man T. einen Kriegsbefehl gab, löste das in ihm einen seltsamen Schwindel aus. Es war etwas Einfaches, Unaufhaltsames und Langsames. T. versteifte sich langsam von den Füßen bis zum Kopf. Sein Gesicht war wie ausdruckslos. Und seine Augen begannen zu leuchten.

Im Gegensatz zu Israel, dessen Nase mir so niedergeschlagen erschien, niedergeschlagen wegen des wahrscheinlichen Todes Israels, und gleichzeitig so gereizt, zeigte T. keinerlei innere Regung. Er reagierte nicht: Er verstummte. Wenn man mit T. zu sprechen aufgehört hatte, stellte man fest, dass man in ihm lediglich Angst ausgelöst hatte. Die Angst begann, eine Art gleichmäßiges Leuchten auf seinem Gesicht zu verbreiten. Von diesem Moment an war T. wie unerreichbar. Man spürte, wie sich zwischen ihm und der Welt eine Wüste der Gleichgültigkeit ausbreitete. Niemals zuvor, bei niemandem sonst auf der Welt, habe ich diese Form der Ekstase erlebt.

„Ich hätte ihn an diesem Tag niemals gehen lassen dürfen“, sagte der Kommandant später.

An diesem Tag, als der Kommandant T. seinen Abschied ankündigte, war dieser nicht nur blass geworden, sondern hatte auch zu lächeln begonnen. Einfach nur zu lächeln. So tun es vielleicht Gefolterte, wenn der Henker wirklich zu weit geht.

„Dir geht es nicht gut. Ich übernehme für dich ...“

„Nein, mein Kommandant. Wenn ich dran bin, bin ich dran.“

Und T., stramm vor dem Kommandanten stehend, schaute ihn ohne zu wimpern an.

„Aber wenn du dir nicht sicher bist ...“

„Ich bin dran, Herr Kommandant, ich bin dran.“

– Komm schon, T...

– Mein Kommandant...

Der Mann war wie ein Block.

Und Alias:

– Also hab ich ihn gehen lassen.

Was dann passierte, wurde nie erklärt. T., der Schütze an Bord des Flugzeugs, wurde von einem feindlichen Jäger angegriffen. Aber der Jäger musste umdrehen, weil seine Maschinengewehre klemmten. Der Pilot und T... unterhielten sich bis in die Nähe des Stützpunktes, ohne dass der Pilot etwas Ungewöhnliches bemerkte. Aber fünf Minuten vor der Ankunft bekam er keine Antwort mehr.