Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

"Der Leichtsinn und die Ignoranz hören (mir) jetzt auf, damit Hegel nicht umsonst gelebt hat!", fasste Kurt seine subjektiven Empfindungen über den aktuellen Zeitgeist zusammen. Kann man die Geschichte neu schreiben? In einer nahen Zukunft macht sich Kurt so seine Gedanken, erforscht Entwicklungen, folgt der Inspiration und lernt Dieter Verfechter kennen…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 618

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

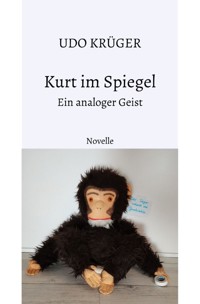

Udo Krüger

Kurt im Spiegel

ein analoger Geist

Novelle

bisher erschienen:

Der Bronzerücken – eine biografisch-philosophische Reise

Idee und Text: Copyright © 2024 Udo Krüger

Umschlaggestaltung: Copyright © 2024 Adrean Krüger

Für Menschen.

Es kann die Ehre dieser Welt

dir keine Ehre geben,

was dich in Wahrheit hebt und hält,

muss in dir selber leben.

Wenn´s deinem Innersten gebricht

an echten Stolzes Stütze,

ob dann die Welt dir Beifall spricht,

ist all dir wenig nütze.

Das flücht´ge Lob, des Tages Ruhm

magst du dem Eitlen gönnen;

das aber sei dein Heiligtum:

Vor dir bestehen können.

(Theodor Fontane)

Inhalt

__________________________________________________

Vorwort

1 Mensch, Kurt!

2 Spuren

3 Neuland

4 Familie

5 Männer

6 Zauber

7 Der Zufall

8 Kompetenz (1)

9 Kompetenz (2)

10 Finale

Nachwort

Dank

Quellenverzeichnis und Wissenswertes

Vorwort

Halt!

Liebe Leserin, lieber Leser!

Bevor Sie dieses Buch kaufen:

Es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit in der Geschichtsschreibung. Eine Leseprobe aus dem damaligen Finale stellte ich einst einem Autorenforum zur Verfügung. Von einhundertzwanzig Aufrufen in den ersten achtundvierzig Stunden gab es fünf Rückmeldungen. Vier Personen gaben mir das Gefühl, die Probe könnte technisch und inhaltlich nicht ausgereift sein. Wenn schon die kleine Leseprobe die Herausgeforderten so forderte, würde das gesamte Werk die mir entgegengebrachte Kritik nicht auf ein Vielfaches potenzieren? Die fünfte Person fand den Zugang und hatte sich (Zitat:) „mit und in der Leseprobe köstlich amüsiert“. Für genau diese Zielgruppe ist dieses Buch. Man könnte vielleicht auch sagen: Es war Hammerphilosophie zur Unzeit.

Das kleine Werk, welches Sie in diesem Moment in Ihren Händen halten, ist ein Experiment, mit welchem ich den freien Geist und nicht zuletzt einen meiner Lieblingsschriftsteller, namentlich Leo Tolstoi, ehren möchte. Tolstoi schreibt in „Krieg und Frieden“, man brauche Geduld und Zeit. Der Kern des Manuskripts wird sich Ihnen beim Lesen schon erschließen.

Ich erlaube mir, mit eigenen Gedanken einen Beitrag zum Fortschritt und zur Aufklärung zu leisten und der Nachwelt zu überlassen. Vielleicht fragen Sie sich: Warum nur? Es gibt so viele! Aber, warum denn eigentlich nicht?! Stichwort: Einfach machen! Es heißt, Menschen mit Humor wären zu sehr großem Ernst fähig. Willkommen!

Zum Begriff der Novelle: (Johann Wolfgang von) Goethe formuliert 1827 in einem Gespräch mit Johann Peter Eckermann als wesentliches Merkmal der Novelle „eine sich ereignete unerhörte Begebenheit“. (Quelle: Wikipedia)

Sie, als Leserin und als Leser, dürften für sich (und zuallererst nur für sich selbst) herausfinden, ob der Begriff der Novelle in einem größeren, weil gesellschaftlichen Spiel überhaupt gerechtfertigt ist. Geredet wird viel. Geredet wird überall. Vielleicht fangen Sie das Buch auch erst einmal hinten an, da es zwischendurch anstrengend, unbequem und irgendwie losgelöst von Bindungs- und Selbstbindungsindustrie daherkommen mag, und auch noch genauso sein will. Dem unerfahrenen Betrachter könnte manche Passage vielleicht wie Verrat vorkommen. So ist es nicht gemeint. Leo Tolstoi ging es in seinem Leben und Wirken wohl auch um das Sehen. Aber sehen Sie selbst!

Die Protagonisten in dieser Geschichte sind:

Kurt Sträuber - Betriebswirt i.R. (aus der ehemaligen

DDR; Platon-Fan)

Dieter Verfechter - Personalvorstand i.R. (aus der

ehemaligen BRD; also, wie sie einmal

war; mag Nietzsche)

Selma Sträuber - Kurts Ehefrau (mag Tolstoi und Marquard)

Nathalie Verfechter - Dieters Ehefrau (mag Tolstoi und

Wittgenstein)

Ronja und Bernd - Tochter und Schwiegersohn von Selma

und Kurt

Michel - Selmas und Kurts Sohn

Franz - Kurts ehemaliger Mitschüler aus

Kindheits- und Jugendtagen und

langjähriger bester Freund

Gregor - Michels Schulfreund und Franz´ Sohn

Herr Schmidt - Kurts Chef und Verantwortlicher für den

deutschsprachigen Raum

Tamino Verth - Enkel des Firmengründers Hans Verth

und Erbe eines weltweit aufgestellten

Konzerns und Herrn Schmidts Chef

Die Geschichte spielt in einer nahen Zukunft:

Kurt hat fiktiv ein Buch geschrieben: „Geraderücken – ein Rückgrat“. Er ist Idealist und stellt Thesen auf, wie die Welt aus seiner Sicht sein sollte.

Dieter, seine Urlaubsbekanntschaft, hat jedoch durch seine berufliche Vergangenheit einen anderen Blickwinkel auf die Welt.

Für Selma und Nathalie sind weibliche Intuition und gekonnte Kommunikation essenziell.

Es ist alles nur ein Gedankenspiel.

Wichtig für die künstlerische Freiheit:

In Anlehnung an Kris´ und Gombrichs Ausführungen über Karikaturen behauptet Ramachandran, viele Kunstformen seien erfolgreich, weil sie bewusst mit Übertreibung, Übersteigerung und Verfremdung arbeiten, um unsere Neugier zu wecken und unser Gehirn zu einer befriedigenden emotionalen Reaktion zu verleiten.0

Hat dieses Buch ein Ziel? Eher nicht; möglicherweise bleibt es ein einmaliges Experiment. Sollten Sie sich trotzdem darauf einlassen, so werden Sie vielleicht feststellen, dass Apuleius mein Freund ist. Immerhin… Poesie setzt sich nun einmal trotzdem aus, auch wenn sich die Geschichte (gefühlt) wiederholt. Und sie setzt sich fort. Es ist (fast) unnötig, zu erwähnen, dass diese Geschichte frei erfunden ist.

Kurt Sträuber, ohne den in dieser Novelle (fiktiv im Jahre 2035) einfach nichts läuft, ist anders…

„Wie im Traum alles unrichtig, sinnlos und widerspruchsvoll ist, mit Ausnahme des Gefühls, das dem Traum zugrunde liegt, so waren auch bei diesem Gedankenaustausch, der allen Gesetzen der Vernunft widersprach, folgerichtig und klar nicht die gesprochenen Sätze, sondern das zugrunde liegende Gefühl.“

(aus „Krieg und Frieden“; Leo Tolstoi)

Kapitel 1: Mensch, Kurt!

„Wie siehst du denn aus? Hast du die Nacht mit Selma durchgemacht?“, lachten seine Kollegen. „Kurt, du gehst doch in der nächsten Woche sowieso in Rente!“

Und aus dem Hintergrund: „Kommst du nicht aus einer Bauernfamilie? Dann kannst du doch mit Selma jeden Tag die Sau rauslassen!“

Das war wohlwollend gemeint, obwohl Kurt sich nie hundertprozentig dieser Gruppe von Kollegen zugehörig fühlte. Mit Selma die ganze Nacht durchmachen. Sich lieben. Die ganze Nacht. Irgendwie passte diese, Neugier offenbarende, Vermutung zu seinen Kollegen. Er dachte darüber nach, ob von seinen Kollegen sich je einer eine ganze Nacht mit einer Frau geliebt haben könnte, und schmunzelte in sich hinein. Das war nur ein kurzer gedanklicher Ausflug. Diese Art von Gedanken war nicht Kurts Welt. Jedenfalls nicht, um sich darin zu verlieren, wenn es um die anderen ging. Für ihn selbst waren es zuweilen wunderbare Tagträume. Für ihn bedeutete es, frei zu sein, wenn er sich mit der eigenen, inneren Stimme verbunden fühlte und mit ihr kommunizierte.

Kommst du nicht aus einer Bauernfamilie? Wie war das von den Kollegen gemeint? Lag darin eine subtile Geringschätzung seiner Herkunft? Oder schwang, ganz im Gegenteil, sogar Neid mit? Hatten seine Kollegen schon – oder sogar schon wieder - die Reife, um zu erkennen, dass der Bauer wahrscheinlich als letzter verhungern würde? Kurt hatte selten ein Problem mit seiner Herkunft. Sicher, Geld war woanders leichter, in ganz anderen Dimensionen, und über entsprechende Transaktionen zu generieren. Kurt kam aus einer Bauernfamilie. Punkt!

Aber seine Kollegen hatten Recht. Er sah müde und erschöpft aus. Tief in sich wusste er es. Hätte es an Selma und einer durchgeliebten Nacht gelegen, so wäre er vielleicht breit grinsend am Morgen zum Dienst erschienen. Instinktiv war er froh. Dieses Spiel von Höher, Schneller, Weiter ging an die Substanz. Manchmal, wenn er sich darüber ärgerte, dass er erst ziemlich spät den physischen Absprung geschafft hatte, dachte er: Das ist doch etwas für Jungbullen! Die könnten sich hier beweisen. Aber nein, es kommen kaum noch Leute nach. Schnell wurde ihm aber auch bewusst, dass er selbst sich dafür entschieden hatte, weil die psychischen Herausforderungen, für einen sehr feinsinnigen Menschen wie ihn, mindestens genauso fordernd waren.

Selma schlief längst fest, als auch er ins Bett ging. Um ihren tiefen Schlaf beneidete er sie. Schon immer. Ihn holten immer wieder Phasen des Erwachens ein, wenn ihn Dinge beschäftigten, für die andere Menschen nicht einmal einen Sinn zu haben schienen. Meistens ärgerten ihn diese Schlaf-Unterbrechungen. Sein Wecker würde darauf keine Rücksicht nehmen. Erst nach Jahren las er in einer Biografie, die ein ursprünglich spröder Journalist zur Selbstreflexion schrieb, dass diese Unterbrechungen für ihn durchaus nützlich sein könnten. Zumindest wollte er sich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr darüber ärgern. Er gewöhnte sich daran, Gedanken zuzulassen, wenn sie ihm als wertvoll genug erschienen. Entweder schrieb er die Gedanken stichpunktartig auf einen Zettel oder direkt in das eigens dafür zugelegte Buch.

Kurt war anders. Das wusste er. Sehr selten vertraute er sich jemandem diesbezüglich an. Eine solche Person war nicht so leicht zu finden. Sein Gefühl ließ ihn aber selten im Stich. „Für einen Mann bin ich als Mensch äußerst feinsinnig angelegt.“, war einmal seine Offenbarung einer Bekannten gegenüber. „Ich weiß, was du meinst.“, war ihre Reaktion. Ein Lichtblick. Kurt war nicht der einzige Mensch, der die Welt losgelöst von suggestiven Voreinstellungen betrachten und sich vielleicht auch davor ein Stück weit schützen konnte. Bei den falschen Leuten hätte seine Offenbarung vielleicht nur ein Ach so? Zeig mal her! ausgelöst. Dann hätte er mit ihnen mitgelacht. Das konnte er. Auch diese Gabe war Teil eines Schutzschildes. Manchmal empfand er aber genau diese Gabe auch als Bürde. Wieso konnte er nicht nur wie alle anderen sein? Wie alle anderen als Kind die Welt entdecken. Wie alle anderen sich zum ersten Mal verlieben und sich auf dieser Ebene selbst kennenlernen. Freunde, Beruf, Familie. Nach außen hatte er alles, was ein ganz normales Leben ausmacht. Kurt war Betriebswirt und Schriftsteller. Aber Kurt hatte Fragen. Fragen nach dem Sinn, Fragen zu den ganzen Dingen, die das Leben für jeden Menschen einzigartig, und oft genug, unberechenbar machen. Es wäre ungleich einfacher gewesen, wie die anderen zu sein.

Kurt verstand die Medien und die Medien-Konsumenten nicht. Oder besser: Er verstand nicht, warum die Medien so taten, als würden sie nicht verstehen. Verstanden die Medien vielleicht tatsächlich nicht? Fehlte der neutrale Blick von außen? Die Medien-Macher waren doch studierte Leute. Und die Medien-Konsumenten? Kurt wollte sich nicht den belanglosesten Informationen unterwerfen, nur um sich nicht mit sich selbst beschäftigen zu müssen. Sollte Jack London mit seiner Vermutung, wonach Hochschulbildung nicht zwangsläufig Intelligenz bedeutete, Recht behalten? Dabei war das Spiel doch ganz einfach. Die meisten Medien waren in privater Hand. Irgendwie waren die Medien-Inhaber eine verschworene Gemeinschaft. Für immer mehr Menschen waren die Medien-Inhaber jedoch zunehmend eine verschwörerische Gemeinschaft. Darüber wollte Kurt nachdenken. Aus seiner Sicht ging es bei diesem Spiel um Freiheit, Geld, Macht, Kontrolle, Einfluss und Marktanteile. Erfolg war das gesellschaftlich kompatible Wort dafür. Zumindest auf dieser Ebene. Zumindest für Kurt. Immer mehr Menschen gaben den Medien die Schuld für die zunehmende eigene Unzufriedenheit. Mit der Schuldzuweisung hatten es sich die Menschen - aus seiner Sicht - aber zu einfach gemacht. Die Menschen liebten es, sich unterhalten zu lassen. Mit so vielen Dingen konnte man sich beschäftigen – nur nicht mit sich selbst. Ziemlich geschickt, diese Programm-Macher.

So ganz wollte sich Kurt den Medien aber auch nicht entziehen. Damals, als der zweite Spross der Aristokratenfamilie mit ansah, wie seine Frau aus dem Exil heraus seine tausendjährige Familien-Dynastie angriff, war es für den Blaublütigen die sich nach und nach aufbauende Gewissensfrage, welches Blut denn nun im Vergleich zu Wasser dicker sei - das der neuen Familie, oder das der alten. Der junge Prinz begann, sich gegen das Spiel der Medien-Moguls zu wehren (und verfing sich umso tiefer darin). Na endlich! Meistens ist die Lösung ganz einfach. Endlich räumt mal einer in den Köpfen der Leute auf! Für die weltweite Masse der Menschen war es nur Unterhaltung. Gut, dass man selbst nicht diese Probleme hatte. War das genau der springende Punkt der Unterhaltung? Musste das Gefühl hochgehalten werden, dass es Menschen gibt (oder geben könnte), deren Probleme man nicht teilen möchte? Vor Jahren hatte mal jemand zu ihm gesagt: Müsste jeder seine Probleme aufschreiben, und alle würden ihren Zettel in denselben Lostopf werfen, wäre man vielleicht froh, den eigenen Zettel wieder herauszuziehen. War das der rote Faden der Unterhaltung? Kurt verstand die willigen Konsumenten nicht – nicht auf dieser Ebene.

Dafür fand Kurt seine eigene Fantasie umso wertvoller. Er stellte sich vor, wie es wäre, wenn die Menschen nicht mehr am multimedialen Tropf hingen. Was würde sich für die Menschen ändern, wenn für sie nicht mehr interessant wäre, wer wie gepupst hätte, wem dieser Pups zu nah kam, und die Menschen erkannten, dass niemand für das Leben eines anderen Menschen letztendlich die Verantwortung übernehmen wollte. Was wäre, wenn die Menschen daran etwas ändern wollten? Vielleicht würde im Extremfall der soziale Frieden auf dem Spiel stehen. Vielleicht würde sich aber auch nur für den Einzelnen eine neue Freiheit ergeben. Eine Freiheit, nicht mehr so vielen gefallen zu wollen. Eine Freiheit, nicht mehr so vielen gefallen zu müssen. Freizeit würde sich vielleicht neu definieren. Irgendwo hatte Kurt gelesen, auch gelegentliche Langeweile sei wichtig für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. War Selbstreflexion noch erwünscht? Waren die Menschen noch zur Selbstreflexion bereit, oder gar dazu noch fähig? Waren diese Fragen noch die eines Philosophen oder schon die eines Eremiten?

Gesellschaftlich sah man die Demokratie zunehmend in Gefahr. Die Menschen würden zu leichtfertig mit der Verantwortung und der damit verbundenen individuellen Freiheit umgehen. Global betrachtet, wurde die Demokratie von den Repräsentanten noch immer als die Saubermann-Gesellschaftsform hochgehalten. Kurt war jedoch noch nicht so weit. Diese Selbstdarstellung kam ihm mehr als These vor, die es erst noch zu beweisen galt. Eine Erkenntnis, die eine Überprüfung im Wettbewerb der Systeme standhielt, war dieser Gedanke noch lange nicht. Zu viele Schwächen der Demokratie wurden mit zunehmender Aufklärung offenbar.

Kurt konnte über sich selbst lachen. Er liebte es. Irgendwie war sein Geist ständig aktiv. Das ging den meisten Menschen so, solange der Stoffwechsel aktiv war. Aber Kurt spürte eine gewisse Autonomie seines Geistes. Und diese Autonomie genoss er. Manchmal überraschte sie ihn - auch im Bett. Neben der schlafenden Selma liegend, kam es vor, dass er laut losgelacht hätte. Aber rechtzeitig konnte er die Impulse immer wieder einfangen. In solchen Momenten empfand er Dankbarkeit.

Kurt war interessiert. Schon bei Platon, in der griechischen Antike, waren Menschen, die sich ernsthaft interessierten und Bildung in Wissen umwandeln konnten, gefragte Leute. Gesellschaftlich fühlte sich Kurt eher mit Platon, Leo Tolstoi und Jack London verbunden als mit Leuten, die alles, was sie anfassten, zum eigenen Vorteil wandeln konnten. Nach Jack London wären Kaufleute und Händler recht ängstliche Herrscher. Den ganzen Tag grunzen und graben sie im Trog des Geldverdienens. So las es Kurt in Martin Eden.

Für Kurt war Inspiration so wertvoll wie Zeit. Das wusste aus seiner Sicht auch jeder Unternehmer. Jeder Unternehmer musste sein eigenes Unterbewusstsein programmieren. Würde es jeder tun, so würden sich Hierarchien in ihrer Stabilität vielleicht verändern. Kurt spürte es an sich selbst. Selbst unter den Leuten, denen er sich anvertraute, klassifizierte er. Hierarchien waren für Kurt ein erstaunliches Konstrukt. Der Energiefluss darin noch wesentlich interessanter. In der Regel floss die Energie der Anweisungen von oben nach unten. An Verantwortung gekoppelt, war es für Kurt absolut nach-vollziehbar. Der Gegenstrom hatte Widerhaken. Je nach Stabilität und Interessenlage waren die Widerhaken in ihrer Länge flexibel. Für Kurt war klar, dass sich reiche Menschen – vor allen Dingen menschlich reiche Menschen – vernetzten. Schon als Arbeitnehmer sagte er einmal in einem Personalgespräch: „Solange ich es mir leisten kann, stehe ich der Firma auch zur Verfügung. Aber wenn ich abberufen werde, muss ich selbstverständlich auch dieses Angebot prüfen.“ Kurt war kein Macht-Mensch. Kurt war ein Disziplin-Mensch.

Kurt empfand sich als Lernender, dem sich nicht immer alles sehr schnell erschloss – auch nicht in soziologischen Fragen. Als er registrierte, wie im Fernsehen ein Rechtsanwalt davon sprach, dass man Ärger erst im Haus hätte, wenn man diesen zuvor reingelassen hatte, musste er lange darüber nachdenken. Es sollte also eine Art Immunität gegen Ärger zumindest möglich sein.

Dankbarkeit empfand er, wenn Dinge nach seinen Vorstellungen funktionierten. Er liebte es, als letzter am Lagerfeuer zu sein, in den Sternenhimmel zu schauen und den großen Wagen mit seiner Deichsel nur knapp über dem Horizont zu entdecken. Dann fühlte er sich mit dem Universum verbunden, konnte kaum glauben, dass allein schon unsere Galaxie, die Milchstraße, aus Milliarden von Sonnen bestehen soll. Unsere Nachbargalaxie, der Andromedanebel, ist 2,37 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt, hat einen Durchmesser von etwa 200000 Lichtjahren und besteht aus einer Billion Sternen. Gibt es doch eine höhere Kraft, die alles zusammenhält? Zumindest für die entferntesten Galaxien im Universum wollten die Menschen diese Erkenntnis als Wahrheit akzeptieren. Wer einmal die „Säulen der Schöpfung“ durch das brillante Auge vom Hubble- oder später vom noch viel präziseren James-Webb-Weltraumteleskop gesehen hat, konnte eigentlich nur noch innehalten. Was ist Raum? Was ist Zeit? Und was bewirkt in dieser Ausdehnung Moral, der schon auf der Erde ein gewisser Seltenheitswert zugeschrieben wurde? Im Universum hatte man doch kein weiteres Leben gefunden. Warum dann also dieser Aufstand? Wozu die Geisteswissenschaft um Moral? Was ist schon der Mensch in diesem Raum?

In der Teilchenphysik reifte inzwischen die gleiche Erkenntnis heran. Der Mensch wusste von Neutrinos, jenen elektrisch neutralen Elementarteilchen, die fast ungebremst Planeten durchquerten. Aber Urvertrauen hat wohl drei Ebenen – die Ebene, die das Kleine betrifft, die Ebene, die das Große betrifft und die Ebene, die einen selbst betrifft. Jeden einzelnen Menschen. Gehörte er deshalb keiner einzigen Konfession in der Welt an? Spiritualität im Sinne von Urvertrauen empfand er zunehmend als Lotus-Effekt in seinem Leben. Und diesen Lotus-Effekt nutzte er auch. Ein Präsident meinte einmal, Schicksal sei keine Frage des Zufalls, sondern eine Frage der Wahl. Für Kurt war es jedoch wahrscheinlicher, dass es für die allermeisten Menschen auf der Welt jeden Tag ums Überleben ging. Wo war hier der Kleingeist? Sollte sich ein Bäcker oder Bauer etwa eines Tages dafür entschuldigen müssen, kein Spekulant geworden zu sein? Es soll Spekulanten gegeben haben, die auf Staatspleiten wetten durften und Staaten verklagen konnten, wenn die Rechnung nicht aufging. Solche Meldungen in den Medien waren für Kurt ein Grund mehr, an eine höhere, regulierende Kraft zu glauben. Schon bei eigenen, kleineren Fehlern meldete sich sein Gewissen. Mit dem Schicksal der Menschen, in einer solchen Dimension zu spielen, konnte – auf lange Sicht – nur die absolute Dummheit sein. Wahrscheinlich verhungern Bäcker und Bauern nicht ganz so schnell, sollte es wirklich eines Tages mal wieder ums Ganze gehen. Einfachheit hat Vorteile.

Kurt ging noch wesentlich weiter. Nur für sich selbst. Mit wem sollte er auch darüber reden? Die ganze Welt stöhnte damals, vor fünfzehn Jahren, unter der gesellschaftlichen Spiegelung, kämpfte dagegen an. Sicher, wenn man davon betroffen war, so hatte man ganz andere Probleme. Aber das große Ganze sah Kurt so schnell nicht in Gefahr. Ganz im Gegenteil. Er empfand das bisherige Spiel, immer mehr zu wollen und dem Kreislauf zu entziehen, und in einer parallelen Welt kreisen zu lassen, als Frevel an der Menschheit. Geld war zum Zeitpunkt seiner Erfindung eine der genialsten Ideen, die die Menschheit bislang hervorbrachte. Es war Ersatz für die Ware, die man selbst erst hätte besorgen müssen, weil die eigentlich gebrauchte Ware gegen eine ganz andere getauscht werden musste. Geld war Tauschmittel. Geld war Tauschmittel-Ersatz. Als späteres Wertaufbewahrungsmittel wurde es immer begehrter. Irgendwann verlor sich der Grundgedanke als Tauschmittel. Geld war nicht mehr nur Ersatz für eine Ware. Geld wurde Ware. Wie weit sollte dieses Spiel zu spielen gehen? Hier wollte Kurt an ein wohlwollendes Universum glauben. Vor Jahren hörte er mal, dass das Meer zusätzliche Algen bilde, wenn der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre einem natürlichen Gleichgewicht nicht mehr entspricht. Das Meer brauchte nicht die Erlaubnis der Menschen. Das beruhigte ihn. Und auch wieder nicht, wenn er darüber nachdachte, dass die toten Zonen auf dem Meeresboden der Ostsee immer größer wurden, mit dem Effekt eines sich permanent verringernden Fischbestandes. Sollte so das Spiel mit dem Geld auch funktionieren? Immerhin waren olympische Winterspiele in der Wüste finanziell realisierbar. Wenn ein natürliches Gleichgewicht nicht mehr gegeben ist, dann würden sich Wege finden – oder sich die Dinge neu ordnen. Egal, wie sich die Dinge in der Welt entwickeln würden – ob mit Respekt durch den Menschen oder ohne. Für Kurt war klar: Es ist und bleibt Mutter Erde. So liebenswert der Mensch sich auch selbst sah – hier war auch er nur Gast.

Für Kurt war die damalige globale Ausnahmesituation eine logische Konsequenz. Es zählte fast nur noch der Konsumklima-Index. Daran wurde auch an der Börse gemessen, wie glücklich die Menschen doch schon sein müssten. Nur zufrieden sollten sie – nach Möglichkeit - nie sein. Der Grund-Tenor in der ersten Phase, die einen gesellschaftlichen Neustart nach der Ausnahmesituation ermöglichen sollte, war an die wirtschaftliche Entwicklung gekoppelt: Ökonomie first! Man hätte es aber besser wissen können. Man hätte es besser wissen müssen. Oder wusste man es sogar? Weder Politik noch Medien konnten sich vorstellen, dass die Zeit nach der viralen Spiegelung so werden würde wie jemals zuvor. Im Unterschied zur Medienwelt hatten die Politiker aber eine ganz andere Verantwortung zu tragen. An ihren Entscheidungen wurden sie gemessen. Die Medien hatten es ungleich leichter. Ihnen genügte es, sich an einem selbst definierten Bildungsauftrag oder einem selbst auferlegten Unterhaltungsanspruch zu messen. Natürlich gab es auch Journalisten, die sich der Aufklärung verschrieben, und Grauzonen und noch dunklere Machenschaften durch Vernetzungen und Verstrickungen ans Licht bringen wollten. Solchen Leuten zollte die Gesellschaft Respekt. Auch Kurt. Aber grundsätzlich empfand Kurt die Medienwelt für sich zuweilen ungleich anstrengender als die Politik – eben wegen der Verantwortung. Manche Vertreter ihrer Zunft waren derart präsent im selbst definierten Anspruch, dass Kurt lieber Stille genoss, als sich unterhalten zu lassen. Der Lärm, den manche Unterhalter um ihre eigene Person machten, war marktschreierisch – also nichts für Kurt. Für Kurt war der Fall klar: Die Gesellschaft schwächte sich – im globalen Vergleich - innerhalb ihrer Unterhaltungsblase nur selbst. Nur erkennen wollte es niemand. Eremiten starben aus.

Als Betriebswirt war für ihn klar, dass sich auch ein Finanzier betriebswirtschaftlichen Gesetzen unterwerfen musste. Wie hätte wohl Karl Marx reagiert, wenn man an ihn herangetreten wäre? „Karl, du musst ´Das Kapital´ ändern. So funktioniert das nicht!“ – „Aber das sage ich doch schon seit fast einhundertsiebzig Jahren, seit 1867!“, würde Karl Marx nach Kurts Ansicht dagegenhalten. In einem Buch las Kurt, dass man bei einer heiligen Tat keine Fehler machen könne1. War deshalb jeder Mensch mit einem Gewissen ausgestattet? Könnte man sich als Individuum in der großen Masse durch sein Gewissen auch führen lassen?

Es zog ihn nicht gerade in Gotteshäuser. Vielleicht lag es an seiner Erziehung. Sein Vater ließ kaum Spiritualität erkennen. Für Kurt war aber schon derjenige spirituell, der mit dem Ausspruch, Übermut täte selten gut, etwas anfangen konnte. Für Kurt gingen manche religiösen Gruppierungen zu leichtfertig mit dem Wort Schuld um. Für ihn wäre die Kombination aus Liebe und Verantwortung die umfassendere Beschreibung. Und der Spiegel sollte das Spiegelbild auch ertragen können. Kurt stellte sich vor, welche Auswirkungen der globale Kampf, der fast nur noch ein Thema in den Medien kannte, auf einen hoch spirituellen Menschen haben könnte. Das Göttliche spiegelt: Ihr kurt im Spiegel! So abwegig fand Kurt den Gedanken gar nicht. Über die Aufklärung entzogen sich zwar die Menschen zunehmend einer Keule flacher moralischer Argumentation. Andererseits lösten sich die Menschen auch immer weiter vom Urvertrauen.

Für Kurt war das Universum im wahrsten Sinne des Wortes einzigartig. Dreizehn Milliarden Jahre Erfahrung als Baumeister und Betriebsleiter. Der Bauplan wurde von den Menschen nach und nach entschlüsselt. Die kleinsten Teilchen konnte man inzwischen untersuchen. Das perfekte Zusammenspiel der Teilchen in einer Galaxie zu ergründen, erforderte etwas mehr Aufwand. Aber die Menschen waren dran. Und für Kurt war klar: So schnell würde das Universum die Erde nicht aufgeben. Trotz aller Dummheit der Menschen. Die große – von der Sonne abhängige – neue Ordnung war für die Erde noch lange nicht vorgesehen.

Kurt hatte Schwächen. Zumindest empfand er es so, wenn sein Geist sich immer wieder auf die Seite des Gegen-arguments schlug, um zu ergründen, welcher Gedanke sich dahinter verbarg. Damit war er oft für geistige Schnellschüsse in einer hitzigen Diskussion zu langsam. Später fiel ihm schon noch ein, was er als Argument hätte vorbringen können. Eine andere Schwäche konnte er erst im Laufe der Jahre ablegen. Da Kurt sich nicht gerade für die männlichste Erscheinung hielt, aber auch er durch das Alter hindurchmusste, in dem im Tierreich Rangkämpfe um die besten Weibchen stattfanden, hielt er seinen wachen Geist für vorteilhaft. Gelegentlich gab er einen Gedanken preis, der für die anderen nicht so einfach zu entschlüsseln war. In der Balz konnte er damit schon der Verlierer sein.

Später war aber genau diese Fähigkeit, sich nicht im Hauptstrom der Menschen zu verlieren und – wie so viele andere – verloren zu fühlen, sein entscheidender Vorteil. Einmal hielt ihm jemand vor, Perlen vor die Säue zu werfen, wenn er vor Publikum unpopuläre Gedankengänge zum Besten gab, und sich nur sehr wenige die Mühe machten, die Tiefe zu ergründen. „Und Sie wissen, wer die Säue sind?“, hielt Kurt einmal dagegen. Das Berühren war eine Sache. Die Berührung wirken zu lassen, noch eine andere.

Rückblick. Kurt wuchs in einer Bauernfamilie am Rande des Spreewalds - südöstlich von Berlin - auf. Es war zwar keine besonders große Wirtschaft, trotzdem mussten er und seine drei Geschwister nach der Schule aushelfen. Die schönste Beschäftigung war für Kurt, wenn die Kühe von einer Weide zur anderen umgesetzt wurden. Dann ließ ihn sein Vater mit dem Traktor auf der Weide fahren und die verstreuten Rinder einsammeln. Für ihn kamen hier einfach mehrere angenehme Faktoren zusammen. Der Traktor gab ihm ein Gefühl von Erhabenheit. Gerade, weil er noch lange nicht das Alter für einen eigenen Führerschein hatte. Körperlich war das Fahren nicht so anstrengend, wie das Ausmisten des Stalles oder das Einstreuen frischen Strohs. Sein Vater zeigte ihm nebenbei, wie man mit einem Grashalm prüft, ob der Koppeldraht gerade Strom führte. Der Halm wurde zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten und auf den Draht gelegt. Ohne Strom passierte nichts. Mit Strom setzte im Takt des Weidezaungerätes ein Pulsieren im Zeigefinger ein. Je nach Feuchtigkeit konnte das Prüfen schon unangenehm werden. Als Kurt einmal mit einem nassen Stück Holz in der Hand den Draht auf Stromfluss prüfte, war der Schlag im Unterarm so heftig, dass ihm das Prüfen des Stromes im Draht für immer verging. In genau diesem Moment verblasste auch seine Freude am Gesang der Feldlerche, die über ihm ihr Lied trällerte. Im Sommer war deren Gesang hoch über den Wiesen allgegenwärtig. Und dennoch waren die kleinen Vögel gar nicht so einfach zu entdecken. Sie flogen in einer solchen Höhe, dass sie kaum auszumachen waren.

Seine Eltern kannte er fast nur arbeitend. Er liebte es jedoch, wenn sie wenigstens einmal im Jahr im Dorf zum Tanz gingen. Warum sein Vater in der Jackettasche immer einige lose Kaffeebohnen mit sich trug, hatte sich ihm nie erschlossen. Im Dorfleben war für Kurt der jährliche Höhepunkt das Dorffest. Hinter und auf der Freifläche neben dem Konsum – einem einfachen Einkaufsladen – traf sich die Dorfgemeinschaft. Man konnte das Gespräch suchen, bei Kaffee und Kuchen sowie auch Herzhaftem sich unterhalten, bei Sport und Spiel im Wettbewerb sich messen. So mancher Ungeübte versuchte, beim Kegeln eine ruhige Kugel zu schieben. Nicht jede Kugel kam auf der Bahn hinten an. Der Tanz am Abend in der leergeräumten und liebevoll geschmückten, und dezent und bunt ausgeleuchteten, Traktorenhalle war für ihn wie ein Zauber. Musik, Fröhlichkeit und so manch ungewohnter Anblick offenbarten, wenn die Stimmung sich löste, dass es auch Sympathien außerhalb festgeschriebener zwischenmensch-licher Vereinbarungen gab. Es gab ihm ein Gefühl dafür, wie aus Gesellschaft eine Gemeinschaft entsteht – soziale Kontakte und ein Miteinander – manchmal auch mit Kompromissen.

Und er liebte das Alleinsein. Schon immer. Seinen Geschwistern entfuhr in solchen Momenten schon gelegentlich: „Mir ist langweilig…“ Für Kurt war das Gefühl der Langeweile mehr eine Gelegenheit zur Rückkopplung zu sich selbst. Wie geht es mir? Bin ich auf dem Weg? Warum sind die Dinge so, wie sie sind? Schon in der Grundschule spürte Kurt, dass seine Art, Dinge zu reflektieren und sich selbst in dieser frühen Form schon so zu hinterfragen, nicht gerade normal war. Weder bei seinen Geschwistern noch in seiner Klasse beobachtete er solche Erscheinungen. Im Unterricht warf er einmal einen Blumentopf nach einer Lehrerin. Immer wieder kam er im Leben an den Punkt, dass ihn Ungerechtigkeit geradezu provozierte. Er war alles andere als stolz darauf, wenn er sich im Affekt zu einer Bemerkung oder Handlung hinreißen ließ, die er selbst nicht gerade als besonnen einstufte. Als ihm nach vierzig Jahren eine Lehrerin von dem Vorfall des damals geworfenen Blumentopfes erzählte, hatte er keine Erinnerung mehr daran. Aber die Lehrerin galt als vertrauenswürdig. Schon damals hatte das gesamte Lehrer-Kollektiv seine Reaktion des Blumentopfwerfens nachvollziehen können. Kurt hatte sich lediglich von der jungen Hochschulabsolventin provozieren lassen. Erstaunlich!

Unbewusst suchte er schon immer die Heiterkeit. Niemand ließ in seiner Klasse einen solchen Humor erkennen. Umso überraschter war Kurt, als ihm bei einer Klassenfahrt auf der Spree in Berlin ausgerechnet ein mitfahrender Vater für fünf Minuten den Mund verbot. Warum? Seine Klasse war ihm doch immer eine gute Bühne. Und der Vater? Er kannte Kurt doch gar nicht wirklich. Aber er nahm die Sache ernst und hielt die fünf Minuten durch. Das war in der sechsten Klasse.

Dass auch ein Nymphensittich eine Seele haben könnte, beschäftigte ihn, als ihm ein solcher Vogel zuflog. Er war im Garten unterwegs. Wirklich untypische Vogelrufe waren in einiger Entfernung zu vernehmen. Kurt ahmte die Rufe nach. Das fremde Gezwitscher kam näher und näher. Plötzlich saß der fremde große Sittich auf dem Hausdach. Wenn sich der Vogel in greifbarer Nähe befände, würde Kurt versuchen, ihn mit den bloßen Händen einzufangen. Im Keller stand noch ein alter Käfig. Kurt zwitscherte weiter. Als der Vogel direkt im Pfirsichbaum an der Terrasse saß, wollte Kurt es versuchen. Er holte den Käfig, stellte diesen auf den Boden und nahm den Kontakt zum Vogel wieder auf. Geradezu überrascht stellte Kurt fest, wie einfach er sich dem fremden Vogel vorsichtig nähern konnte. Nur noch wenige Zentimeter! Mit einem flinken Zugriff hatte der Sittich wohl nicht gerechnet – und Kurt nicht mit dessen heftiger Gegenwehr. Das Beißen des Vogels in den Handbogen zwischen Daumen und Zeigefinger war umso schmerzhafter. Kurt biss sich auf die Zähne, hielt die Sekunden bis zum Loslassen des Sittichs im Käfig aber durch. Geschafft! Beide mussten sich erst einmal beruhigen. In der Nachbarschaft erkundigte sich Kurt nach dem Verschwinden eines Nymphensittichs. Niemand vermisste einen. Niemand hatte von einem entflogenen Vogel gehört. Damit war klar, dass er jetzt Verantwortung übernehmen musste. Dieser wollte er sich gern stellen. Jeden Versuch, mal einen Finger in den Käfig zu stecken, beantwortete der Sittich mit heftigem Hacken. So schnell würden beide wohl keine Freunde werden. Kurt begann, den Vogel gelegentlich leicht anzupusten. Das sich leicht aufbauschende Gefieder schien der Vogel zu gießen. Mehr noch – über diesen Zugang ließ sich vielleicht eine Verbindung aufbauen. Mit der Zeit saß der Vogel zum Anpusten direkt vorn am Käfig auf seiner Stange. Kurt probierte eine kleine List. Den Vogel sanft anpustend, versuchte Kurt einen fließenden Übergang. Er wollte ihn mit dem Finger berühren und leicht kraulen. Der Sittich hackte sofort nach dem Finger. Noch waren sie keine Freunde! Für Kurt war es aber kein Grund, zu schnell aufzugeben. Immer wieder versuchte er, sich auf dieser Ebene dem Vogel zu nähern. Irgendwann begriff dieser, dass von Kurt keine Gefahr ausging. Er ließ sich auf das Kraulen ein. Später genügte ein an den Käfig gelegter Finger. Der Sittich suchte die Nähe, um sich von Kurt kraulen zu lasen. Geschafft! Kurt empfand mit der Zeit eine tiefe Empathie für seinen ursprünglich doch so widerspenstigen kleinen Freund. Die Ausflüge im Zimmer genoss der Vogel nur für sich. Dann brauchte er keinen Kontakt zu Kurt. Im Käfig jedoch war es anders. Vielleicht hatte der kleine Sittich aber auch nur für sich begriffen, dass man die Hand nicht beißt, die einen füttert. Eine fürs Leben wertvolle Erkenntnis.

Ihm fiel an sich auf, dass er schneller als andere Jungen weinte. Erst viel später – im Erwachsenenalter – hörte er einmal die Bemerkung, Weinen sei die höchste Form des Gebets. Gab es da etwa einen Zusammenhang? Aber selbst als erwachsener Mann verschwendete Kurt keinen philosophischen Gedanken daran. Immer mal wieder holten ihn Impulse ein, die er für sich allein einfach nur zuordnete, ohne großartig mit jemandem darüber zu reden.

Bei einer Klassenfahrt in der achten Klasse verstand er seine Mitschüler nicht. Für eine ganze Woche war die Klasse an der Müritz, dem größten See in der ehemaligen DDR. Da Kurt mit seinen Eltern nicht ein einziges Mal verreist war, er nie an von der Schule organisierten Ferienspielen oder an betrieblichen Ferienlagern teilnahm, hatten solche Reisen für ihn einen besonderen Stellenwert. Als Zauber kam in diesem Alter dazu, sich für das jeweils andere Geschlecht zu interessieren. Sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen war das so. Wer würde sich zuerst darauf einlassen? Ist man selbst für die andere Seite interessant? Würde man sich lächerlich machen, wenn man den eigenen Geschmack offenbarte? Grundsätzlich hatte Kurt ein gutes Gefühl. Schon in der sechsten Klasse besuchte Alexandra aus Berlin regelmäßig ihre Cousine Odette in den Ferien im Dorf. Schon beim ersten Aufeinandertreffen sprang ein zarter Funke über. Sowohl in Berlin als auch in dem kleinen Dorf in der Nähe des Spreewalds wurden ab diesem Zeitpunkt die nächsten Ferien sehnlichst erwartet. Gut, dass schon damals Odette nicht immer Zeit hatte, die beiden mit dem Fahrrad auch zur einsamen Wiese am Waldrand zu begleiten. Oder hatte sie schon damals diesen Weitblick, der eine Verbindung zur Intuition offenbarte? Ihr Vater mochte es nicht sonderlich, wenn Kurt – seinem Gefühl folgend – die Dorfstraße hinauffuhr, sich vor ihrem Kinderzimmerfenster und auf seinem Fahrrad sitzend, sich mit dem Rad gegen den Gartenzaun lehnte. Der Aufwand war es aus Kurts Sicht aber jedes Mal wert. Sollte Odette zu Hause sein, würde sie ihn auch bemerken. Und wenn sie ihn bemerkte, genossen es beide, die kurze Distanz des Vorgartens überbrückend, sich ausgiebig zu unterhalten. Sie begegneten sich zwar auch in der Schule, aber es war nicht dasselbe. Hier waren sie für sich. Die beginnende Pubertät erschloss neue, und mit einem bislang unbekannten Zauber versehene, Gesprächsfelder. Und so kam es, dass sie ihn einlud, in ihrem Zimmer seine ersten Erfahrungen im Paartanz, dem Discofox, zu machen. Ein neues Gefühl für den Körper! Ein neues Gefühl für die Seele! Kurt liebte die Tanzstunden bei Odette. Sein eigenes Rhythmusgefühl gefiel ihm. Sicher, Odette war alles andere als streng mit ihm, gab aber nicht zu unterschätzende Hinweise. Beide waren im Fluss ihres frühpubertären Lebens. Beide genossen es, diese neuen Erfahrungen und Berührungen wahrzunehmen.

Bei der Klassenfahrt jedoch, die schon während der ganzen Zeit dieses wunderbare Gefühl zuließ, hatten wohl einige aus seiner Klasse doch noch nicht das feinsinnige Gespür dafür. Wie sollte man es sonst erklären? In der Herberge lagen die Schlafräume von Mädchen und Jungen sogar in den Etagen voneinander getrennt. In einer Nacht jedoch standen vier Mädchen im Gemeinschaftsschlafraum der Jungen. Nur wenige Augenblicke später waren sie aus der Raummitte verschwunden. Jedes Mädchen wusste genau, zu welchem Jungen es wollte. Kurt zählte zu den Auserwählten. An der Auswählenden hatte auch Kurt nichts auszusetzen. Nicht einem Mädchen ging es darum, in dieser Nacht zur Frau zu werden. Es ging also auch nicht darum, einen Jungen in dieser Nacht zum Mann zu machen. Die Glückseligen wollten nur eine besondere, neue Nähe spüren, einen Zauber genießen. Außerhalb des Zimmers blieb die Nacht ruhig.

Aber musste das wirklich sein? Wer kam nur auf die unsinnige Idee, diese wunderbare Atmosphäre zu beenden, und sich in der nunmehr vergrößerten Runde auf den Weg zu machen. Auf den Weg zum Mädchenschlafraum. Mit der Ruhe war es vorbei. Dass auch die Betreuer ihre Erfahrungen hatten, war anzunehmen. Vielleicht sogar aus ihren eigenen Leben. Auch sie waren einmal jung. Sehr wahrscheinlich war ihnen eine solche Atmosphäre nicht fremd. Als das Licht im Schlafraum durch die Klassenlehrerin eingeschaltet wurde, und Kurt erklären sollte, was hier los sei, hätte er am liebsten allen Beteiligten eine schallende Ohrfeige verpasst. Die Lehrerin hatte keine Ahnung, dass die Situation im Mädchenschlafraum Teil zwei des besonderen Augenblicks werden sollte. Sie ging davon aus, dass nur die Jungen auf eine solche Idee kommen konnten. Der Zauber fand hier jedoch sein jähes Ende. Dass mancher Beteiligter zu diesem wunderbaren Fehler (als Gesamtpaket) nicht einmal stehen wollte, ärgerte Kurt. Feiglinge! Idioten! Es war doch so schön.

Die Theater-AG genoss er. Die Rollen mit Charakter waren seine Welt. Einerseits ihn fordernd, spürte Kurt auch immer die Anerkennung der anderen Mitglieder der Schauspielgruppe, wenn er diese Rollen gut ausfüllen konnte. Als viele Jahre später die Harry-Potter-Welle auch Deutschland erreichte, dachte Kurt darüber nach, welcher Rolle er sich verschrieben hätte. Wenn schon nicht die Rolle des Schulleiters, Professor Albus Dumbledore, mit seiner unschlagbaren Besonnenheit und Weisheit, so wäre es Professor Severus Snape geworden. Gemessen am Text, war seine Körpersprache einzigartig. Nicht was er sagte, hatte Gewicht, sondern wie er es sagte. Jedes Wort ein Fest. (Ich… geleite ihn vor die Tür…) In jedem Wort schwang eine Welle des Urteils und vielleicht auch unbeantworteter Fragen. Sein Sarkasmus war berührend und fordernd zugleich. Wurde mit dieser bestimmenden Art eine Maskerade aufrecht gehalten? Brauchte Snape diese Distanz, um eine Überlegenheit zum Ausdruck zu bringen? Kurt liebte diesen Charakterkopf. Ein Zitat des Schulleiters ließ Kurt für den Rest seines Lebens nicht mehr los: Es sind nicht unsere Fähigkeiten, die zeigen, wer wir sind, sondern unsere Entscheidungen. Nach seinem Abenteuer in der Kammer des Schreckens durfte sich der kleine Harry Potter mit dieser Weisheit Dumbledores auseinandersetzen. Gott, wie Recht doch der alte Dumbledore mit seiner Äußerung behalten sollte. Und Kurt gönnte der Autorin, Joanne K. Rowling, den weltweiten Erfolg von ganzem Herzen.

Als eine frühe Liebe ernsthaft in sein Leben trat, nur wenige Jahre danach die Berliner Mauer geöffnet wurde, und sich die Verhältnisse in der damaligen DDR von innen veränderten, führte ihn eine Reise ins tiefe Westdeutschland. In Achim – bei Bremen – lernte er jemanden kennen, der aus Spinnaker Nylon, Dacron und Fiberglas selbst Lenkdrachen herstellte. Das faszinierte ihn. Aus der eigenen Kindheit kannte er nur selbstgebaute Standdrachen. Kurt verliebte sich in einen Lenkdrachen. Ein solcher, wirklich sehr belastbarer Drachen, sollte schon damals eine stolze dreistellige Summe kosten. Der Preis schreckte ihn ab. Zum Weihnachtsfest schenkte ihm seine damalige Freundin genau diesen Drachen, in den er sich verliebt hatte. Er konnte es kaum erwarten, diesen zum ersten Mal auszuprobieren. Nichts Vergleichbares hatte er jemals zuvor in der Hand. Erst nach und nach konnte Kurt das volle Potential des Drachens ausloten. Später, als er längst mit dem Gerät vertraut war, war es nicht nur ein Genuss, bis an die Leistungsgrenze zu gehen. Es erforderte regelrecht Kraft, den Drachen nur wenige Meter – wenn überhaupt - parallel über den Boden von der linken Windkante zur rechten und wieder zurückzuführen. Wenn die Arme ermüdeten, stellte er den Drachen einfach nur senkrecht nach oben. Im Winkel von fast neunzig Grad über ihm, stand der Drachen nun ruhig im Wind. Die Arme konnten etwas Kraft sammeln. Wichtig war, die Haspeln nicht komplett abzuwickeln. Als er einmal diesen Fehler beging, riss eine Schnur direkt am Knoten. Immerhin sechzig Kilogramm sollte jede der beiden Schnüre aushalten. Fast schon in einem leichten Sturm, hatten er und sein Schwager die Idee, den Drachen auf seine Belastbarkeit zu testen. Sie parkten das Auto auf der Wiese, banden sich selbst an das Auto und spürten, dass der Drachen auch diesem Test standhielt. Da staunten die jungen Männer nicht schlecht. Nach Jahren massiver Beanspruchung gab das Material der rechten Haspel nach. Durch die Zugkraft sprengten die verbliebenen Windungen die Haspel in zwei Hälften. Die Windungen wickelten sich fest mit dieser Kraft um die haltende Hand. Der kurze Aufschrei wurde vom Wind verschluckt. Das schockartig ausgelöste Ungleichgewicht entspannte den Drachen kurzzeitig. Das verhinderte, dass die Hand noch stärker eingeschnürt wurde. Lehrgeld! Später kaufte er sich selbst ein Buch über den Drachenbau. Mit Selma, seiner neuen Liebe, machte er sich daran, zwei konventionelle Drachen zu bauen. Über eine horizontale Schnur - jeweils im Rücken der Drachen - einzustellen, ließen diese sich koppeln und ebenfalls als Lenkdrachen fliegen. Das Flugverhalten war komplett anders. Der neue Drachen benötigte mehr Wind, um überhaupt zu fliegen, war viel empfindlicher an den Windkanten, im Bewegungsradius wesentlich begrenzter zu fliegen, und damit im Einsatz längst nicht so flexibel. Aber er flog. Und sie hatten ihren Drachen selbst gebaut. Das gab ihnen ein gutes Gefühl.

Wenn Kurt in seiner Kindheit in vertrauten Abläufen seinen Eltern zur Hand ging und aushalf, so ging sein Geist geradezu auf Wanderschaft. Die Arbeit erledigte er fast nebenbei. Immer mal wieder wollte es der Zufall, dass ihm Bücher in die Hände kamen, die seinen Drang befriedigten und irgendwie auch gleichzeitig aufforderten, sich auch weiterhin mit den großen Fragen des Lebens zu beschäftigen. Später wurde ihm bewusst, dass diese Eigenschaft – damals kannte er das Wort Philosophie noch nicht – längst nicht jedem willkommen war. Das Wissen darum und die Beschäftigung damit, entwickelten sich zunehmend zu einem Schatz. In diesem Zusammenhang reifte in ihm eine Erkenntnis, die ihn für andere interessant machte. Innerhalb gesellschaftlicher Regeln galten die Menschen schon als frei – besonders im Vergleich zu großen Teilen der restlichen Welt. Aber irgendwie nutzten die Menschen diese definierte Freiheit nicht wirklich. Sie verfingen sich in Diskussionen darum, ob jedes Individuum immer und überall einhundertprozentig geschlechtsspezifisch anzusprechen sei. Und sie wurden nicht müde, noch mehr Freiheit einzufordern. Für Kurt war das kleingeistig, da die Menschen ja schon kaum den ihr zur Verfügung stehenden Teil der Freiheit für die eigene Entwicklung wirklich nutzten. Für ihn zählte die Freiheit umso mehr, sich aussuchen zu können, wohin er seine Energie gab. Diese Freiheit erkannten viele nicht. Noch die Generationen von Eltern und Großeltern hatten zuvor ganz andere Probleme. Heute konzentrierte man sich darauf, vorgefertigten Trends zu folgen und möglichst vielen zu gefallen, die ihren neuen Idolen wiederum folgten. Das war nichts für Kurt. Die gesellschaftliche Nische war für Kurt wesentlich spannender und irgendwie auch wertvoller.

Kapitel 2: Spuren

Den Tag seiner Verabschiedung in den Ruhestand erwartete Kurt mit gemischten Gefühlen. Einerseits war er froh, sich physisch und psychisch aus dem Spiel herausnehmen zu können. Andererseits wusste er aus dem eigenen Umfeld, wie schwer es manchen Freunden und Bekannten fiel, sich neu zu organisieren. Dieses Problem sah er für sich erst einmal nicht. Als er an seinem letzten Tag von Büro zu Büro ging, um sich von seinen Kollegen zu verabschieden, glaubte er, im Augenwinkel Herrn Tamino Verth, den Erben, wie er hinter vorgehaltener Hand genannt wurde, erkannt zu haben. Er verwarf den Gedanken aber wieder. Herr Verth war der Enkel des Konzern-Gründers, Hans Verth, und heute Vorstand eines Konzerns mit weltweit achtzigtausend Beschäftigten. Am heutigen Tag fanden im Konzern sicher unzählige Verabschiedungen und Neueinstellungen statt. Seinetwegen wäre er bestimmt nicht hier. Sollte Kurt sich etwa getäuscht haben?

Der Rundgang durch die Büros verlief wie erwartet. Den meisten Kollegen kamen Herzenswünsche über die Lippen. Einige hätten sich gern mehr Zeit für ihn genommen. Andere wollten unbedingt mit ihm in Verbindung bleiben. Nicht jeder Kontakt wäre Kurt auch im Ruhestand willkommen gewesen. Kurt war jedoch in Diplomatie erfahren genug. Er wusste, dass mancher Vorsatz in den Sanden verlaufen würde. Zu elf Uhr hatte der Geschäftsführer Deutschland, Herr Schmidt, sämtliche Kollegen, die heute im Hause waren, zur offiziellen Verabschiedung Herrn Sträubers eingeladen.

Herr Verth war unter ihnen. Regelrecht unauffällig stand er zwischen seinen Mitarbeitern. In seiner Körpersprache wirkte er gleichrangig. Herr Schmidt ergriff das Wort, ging kurz auf den Anlass ein, erwähnte nicht ohne Stolz, wie gut doch der deutsche Teil innerhalb des Konzerns und im Vergleich zu den Mitbewerbern aufgestellt sei, dass die Situation am Markt derzeit ausgesprochen anspruchsvoll sei, man sich aber dennoch über Wachstum freuen könne, die Mitarbeiter stolz auf sich und die erreichten Ziele sein könnten. Jeder einzelne Kollege, auch hier im Raum, sei sich bewusst, wie wertvoll und wertgeschätzt er im Unternehmen sei. Herr Schmidt bat Herrn Verth, der einen Augenblick lang etwas überrascht wirkte, doch einige Worte an die Kollegen zu richten. Wenn die Kollegen schon das Glück hätten, ihn heute im Hause zu haben, wäre es doch schön, auch von ihm einige Worte zu hören.

Herr Verth bedankte sich kurz für die Einladung, das Wort zu ergreifen. Dass sein heutiger Termin im Hause mit der Verabschiedung von Herrn Kurt Sträuber zusammenfiel, sei Zufall. Dennoch freue er sich, Herrn Sträuber persönlich kennen zu lernen, und der Verabschiedung beizuwohnen. Herr Verth ging kurz auf die Bilanzen der vergangenen Jahre ein, stellte zu erwartende Entwicklungen am Markt vor, erwähnte nochmals, wie wichtig jede Anstrengung eines jeden einzelnen Mitarbeiters im Konzern sei und ging kurz auf Visionen und Unternehmensziele für die nächsten Jahre ein. Gerade weil sich die Machtverhältnisse in der Welt mal wieder neu ordnen, und sich Unternehmer – in welcher Größe auch immer – gewissen Gepflogenheiten letztendlich doch irgendwie anpassen müssten, sei es umso bedeutender, dem eigenen Ziel fast alles unterordnen zu können. Genau in diesem Moment fuhr Kurt unmerklich ein Schauer über den Rücken. Vor Jahren sagte ihm mal eine Medizinerin, dass sich im Alter von fünfzig Jahren – plus, minus drei Jahre – der Körper umstellt. Man wäre dann physisch und psychisch einfach nicht mehr so belastbar. Das sei nur natürlich, und kein Makel. Da Kurt unterschwellig immer auch eine Rückkopplung zu sich selbst suchte, war er noch mehr froh. Aus seiner Sicht ließen sich die Menschen zu leichtfertig darauf ein, die eigene Belastbarkeit künstlich auszudehnen. Er fand es nicht immer förderlich, sich den marktregulierenden Konzern-Zielen anzupassen. Aber Kurt machte solche Erkenntnisse lieber mit sich allein aus. Konzern-Ziele der eigenen Belastbarkeit anpassen. Das wäre ganz was Neues! Kurt streifte den inneren Schauer ab und konzentrierte sich wieder auf Herrn Verths Ausführungen. Links von ihm flüsterte Gisela: „Der hört sich ja richtig gern selbst reden, und würde doch nicht einmal das Schwarze unter den Fingernägeln verschenken. Mich würde nicht wundern, wenn er mit Fontanelli oder Fugger verwandt ist. Die Königshäuser in der Welt sind auch eine Sippe und bleiben meistens lieber unter sich. Ob er wohl glücklich verheiratet ist?“

Mit einer aufgesetzten Geste zeigte Kurt die Reaktion, mit der Gisela gut leben konnte. Sie gab wieder Ruhe. Kurzer Applaus. Herr Verth übergab das Wort wieder an Herrn Schmidt. Von der Seite reichte seine Sekretärin ihm den Blumenstrauß, den Herr Schmidt in der nächsten Minute an Kurt Sträuber überreichte. Herr Schmidt dankte Kurt Sträuber für sein jahrelanges Engagement, dafür, dass ihn seine Kollegen immer sehr schätzten und noch immer schätzen. Sein Wort hätte immer Gewicht gehabt – auch auf Leitungsebene. Der Konzern verliere mit seiner Verabschiedung in den Ruhestand einen sehr pflichtbewussten und sich aufopfernden Mitarbeiter und Kollegen. Mit einem Blick, den er Herrn Verth fast unmerklich zuwarf, prüfte Herr Schmidt die Legitimation seiner Wortwahl. Herr Schmidt bat Kurt Sträuber, das Wort zu ergreifen.

Kurt bedankte sich für die Anerkennung und die Blumen in Verbindung mit dem Abschiedsgeschenk – einem Reisegutschein. Für ihn, Kurt Sträuber, sei es immer überaus wichtig und meistens eine Bereicherung gewesen, in einer menschlich ansprechenden - gelegentlich auch anspruchsvollen - Atmosphäre zu arbeiten. Er sah es absolut als Vorteil, sowohl den führenden Teil als auch den geführten Teil des Kollegiums kennengelernt und mit ihm gearbeitet zu haben. Dadurch hätte sich ein anderer Horizont entwickelt. Seine besondere Hochachtung sprach er den Kollegen des Vertriebs aus. Die dreizehn Monate, in denen er selbst seine Erfahrungen in der Abteilung sammelte, wären überaus lehrreich gewesen. Für sich habe er aber festgestellt, dass er für diesen Bereich des Broterwerbs eher weniger geeignet sei. Aus zweierlei Gründen: Ein vergleichendes Ranking lehne er ab. Persönlichkeit beginne dort, wo der Vergleich endet. Das sei zwar nur ein Zitat, das er vor Jahren mal aufgeschnappt habe. Mit eben in diesen Jahren gesammelter Erfahrung habe er aber festgestellt, dass es für sein Leben absolut zutreffen würde, er eine gewisse individuelle Autonomie verspüre und sich nicht vorstellen könne, diese Freiheit für einen, wenn auch großzügig definierten Preis, herzugeben. Weiterhin habe er für sich immer das Gefühl gehabt, es genüge völlig, wenn die Familie versorgt und damit gesättigt sei. Auf die Folgen, Marktanteile mehr und mehr an sich zu ziehen, möchte er auch heute noch nicht im Einzelnen eingehen. Das könne jeder Mensch global beobachten. Auch deshalb konkurrieren die verschieden aufgestellten Gesellschaftssysteme mit ihren unterschiedlichen Moralauffassungen. Nun sei es aber genug mit den Ausführungen. Noch einmal bedankte er sich und übergab das Wort wieder an Herrn Schmidt. Diesem wünschte Kurt Sträuber noch ganz speziell ein gesundes Augenmaß, und das nötige Fingerspitzengefühl für die anstehenden Aufgaben. Meistens sei die Lösung ganz einfach. Das wichtigste Kapital in einem Unternehmen wären die Mitarbeiter und deren Motivation – mindestens so wichtig wie das Kapital selbst.

Die Sekretärin Herrn Schmidts, die noch vor wenigen Minuten den Blumenstrauß brachte, kam mit einem Tablett hinein. Nun lockerte sich die Stimmung. Herr Schmidt bedankte sich bei seiner Sekretärin, bat jeden, sich ein Glas zu nehmen, und mit dem Konzernchef, mit ihm selbst und Herrn Kurt Sträuber, auf dessen wohlverdienten Ruhestand und neue Aufgaben, die ja auch durchaus anspruchsvolle Herausforderungen sein können, anzustoßen. Wahlweise griffen die Anwesenden zu Sekt oder Orangensaft.

Herr Verth trat an Kurt heran: „Ein schöner Zufall. Ihre Kollegen schätzen Sie. Und welchen Bezirk in Deutschland haben sie geführt?“

„Vor einigen Jahren war mal im Gespräch, Deutschland Ost zu übernehmen. Später wurde mir der Großraum Berlin angeboten. Ich habe mich ernsthaft mit der Thematik auseinandergesetzt. Aber irgendetwas in mir hat sich immer dagegen entschieden. Dass mich die Kollegen schätzen, ist doch aber kein Zufall.“, kam es Kurt dann doch noch über die Lippen. Eigentlich wollte er diesen Gedanken zurückhalten. Der junge Herr Verth wirkte im ersten Moment etwas irritiert. Genau deshalb wollte Kurt den Gedanken zurückhalten und konnte es nicht. Wäre er in den ganzen Jahren auf die Karriere und eine Laufbahn innerhalb des Konzerns fixiert gewesen, dann hätten ihm materiell zwar ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung gestanden, aber in seinem Denken hätte er sich nicht mehr so frei gefühlt. Kurt entschied sich für seinen Geist - schon vor vielen Jahren.

„Dass Ihre Kollegen Sie schätzen, stelle ich doch nicht in Abrede, Herr Sträuber. Mit Zufall meinte ich meine Anwesenheit.“

„Ja, der Gedanke kam mir auch schon, Entschuldigung!“

„Haben Sie Pläne für den Ruhestand? Manchen Menschen wird es zu ruhig. Andere fiebern diesem entgegen, um sich endlich ihren Träumen widmen zu können.“

„Große konkrete Pläne haben meine Frau und ich noch nicht. Mental möchte ich erst einmal umschalten. In Haus und Garten gibt es so einiges zu erledigen. Unser Garten ist das große Hobby meiner Frau Selma. Es wird sich alles finden.“

„Herr Sträuber, ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund! Die Pflicht ruft. Herr Schmidt und ich haben noch einiges zu erledigen. Ich muss mich verabschieden.“ Herr Verth reichte Kurt Sträuber die Hand, suchte den Blickkontakt zu Herrn Schmidt, und wenige Augenblicke später waren beide in Herrn Schmidts Büro verschwunden. Damit war auch für die anderen Kollegen klar, dass die Verabschiedung offiziell beendet war. Nach und nach verließen sie den Raum, nicht ohne noch ein kurzes Gespräch mit Kurt zu suchen. Herrn Schmidts Sekretärin kümmerte sich um die Gläser. Kurt war jetzt im Ruhestand. Mit Gisela würde er gern in Verbindung bleiben, auch wenn er manchmal das Gefühl hatte, nicht jedes Wort, das sie von sich gab, würde einer Prüfung zur Ernsthaftigkeit standhalten.

In Herrn Schmidts Büro ging Herr Verth noch einmal kurz auf die Verabschiedung ein: „Warum hatte Herr Sträuber keine Karriere im Management der Firma? Er wirkt sehr kompetent. Selbst Ihnen, im weitesten Sinne uns, hatte er eine Geste gewidmet. Das könnte man auch als Fingerzeig werten.“

„Dessen war sich Herr Sträuber nie zu schade. Jeden Tag braucht man solche Bemerkungen aber nicht. Nicht als Vorgesetzter. Und schon gar nicht von seinen Mitarbeitern.“

„Aber das spiegelt doch eine gewisse Haltung. Manche Leute können nur hintenrum kritisieren. Konfrontiert man sie mit ihrer Kritik, können sie diese oft nicht untermauern. Manchmal fehlt das Wissen um die Zusammenhänge, manchmal nur der Mut, die Kritik in konstruktives Miteinander umzusetzen. Bei Herrn Sträuber hatte ich ein anderes Gefühl.“

„Als Mensch ist Herr Sträuber sehr speziell. Er schafft es, einem gleichrangigen oder höhergestellten Kollegen durch die Blume zu sagen, wo das Potential des Kollegen liegt, ohne dass der Kollege den Wink in der Tiefe versteht. Was soll das?“

„Den Gegner mit dessen eigenen Waffen schlagen. Das kann nicht jeder. Und im Vertrieb wird doch der Kollege zum Wettbewerber – wenn schon nicht zum Gegner.“

„Mit Verlaub, Herr Verth, ich habe schon viele Leute in unserem Konzern kommen und gehen sehen. Aber Herr Sträuber war in den ganzen Jahren der einzige Kollege, der es schaffte, sich schützend vor sich selbst zu stellen – hierarchieunabhängig. Das muss man sich mal vorstellen!“

„Das muss man sich erst einmal trauen! Dann liegen die Vorteile nicht nur beim Konzern. Beeindruckend!“

„Herr Sträuber mochte es nie, wenn einerseits von Arbeits-Familie gesprochen wird, und andererseits im Ranking die Hierarchie ausgelebt wird. Sträuber kann auch unangenehm werden. Na ja, den sind wir los…“

Tamino Verth war zwar deutlich jünger als Herr Schmidt, aber durch die Schule der Personalführung war er zumindest schon ein Stück weit gegangen. Die hierarchische Ordnung ermöglichte ihm einen gewissen Freiraum in der Betrachtung. „Herr Sträuber sieht Reserven bei den Kollegen? Und er lotet sie aus? Das ist sehr viel wert.“

„Worauf wollen Sie hinaus, Herr Verth? Herr Sträuber wird wohl kaum verlängern. Und für eine Karriere war er nicht wirklich zu begeistern. Dabei verlängert sich der Tag nicht einmal proportional zum Einkommen. Um mal Sträubers Denkweise zu bemühen. Bezahlt wird Verantwortung und Außenwirkung. Vielleicht war Sträuber die Verantwortung zu groß. Selbst mit Millionen hätte man ihm nicht zu kommen brauchen. Vielleicht sieht er aber auch nur seine Lebensaufgabe woanders.“ Herr Schmidt wollte das Thema eigentlich verlassen.

Der junge Herr Verth war jedoch noch nicht so weit. „Der Mann gefällt mir immer besser. Günstig wäre er also auch noch gewesen.“

„Es kommt darauf an. Der Sträuber hat, wenn es wirklich drauf ankommt, eine ziemlich klare Sprache. Als im Jahre 2025 – also ziemlich genau vor zehn Jahren – die Personallage so unglaublich eng war, hat er Schönreden als Heuchelei bezeichnet. Es müsse klar benannt werden, sonst höre die Heuchelei nie auf, waren damals seine Worte. Weiterhin sprach er davon, es gäbe keine Fehler mehr, sondern nur noch die flexible Kundenbetreuung. Sträuber konnte richtig sarkastisch werden. Es werde jeden Tag so viel Ware bewegt, da müsste doch für jeden etwas dabei sein. Der Mitarbeiter sei kein Spielball. Wenn der verwöhnte Kunde es nur noch bequem haben will, dann soll er für den Service auch adäquat bezahlen. Immer dieses selbstgerechte Theater mancher Kunden! Andere wären froh, wenn sie überhaupt etwas vom Kuchen abbekämen. Über die Folgen der Bequemlichkeit machten sich die Verwöhnten nicht einmal Gedanken.“

„Eine Weisheit der Betriebswirtschaftslehre ist, durch den Kunden die Firma am Laufen zu halten. Umsatz ohne Gewinn ist tödlich. Das weiß doch heutzutage jedes Kind, Herr Schmidt.“

„Die Bequemlichkeit habe aber nicht zu unterschätzende Nachteile – auf verschiedensten Ebenen. Das war echt die Krönung! Dabei ist der Kunde doch König.“

„Teils, teils. Es reicht, wenn der Kunde das Gefühl hat.“

„Sträuber hat sogar den Kollegen, die es nicht verstanden haben, versucht zu erklären, dass es ein gesamtgesellschaftliches Spiel sei. Das habe ich nicht vergessen.“

„Respekt! Heuchelei ist noch etwas anderes.“

„Ich weiß nicht, Herr Verth! Fast flüsternd meinte er mal zu einem Kollegen, der Westen könne den Wettbewerb gegen die BRICS-Staaten gar nicht gewinnen. Aggressive Steuervermeidung sei in China undenkbar.“

„Das möchte ich nicht kommentieren. Unsere Zahlen sehen gut aus.“

„Ein Kollege in einer unteren Führungsebene hat sich mal bei Sträuber ausgeheult. Gott sei Dank hat das Gisela Schwarz mitbekommen und mir brühwarm erzählt. Er, der Kollege in der Anbahnungsebene, wie sie leicht abschätzig schon von Herrn Sträuber betitelt wurde, hätte überhaupt keine Angst, eines Tages einsam zu sterben. Man würde ihm sowieso ein Walkie-Talkie mit einer Standleitung zur Firma in den Sarg legen.“

„Das geht natürlich nicht.“

„Darf ich ihnen erzählen, wie Sträuber sein eigenes Leben im Kern definiert hat? Ich brauche keinen Plan – ich werde geführt. Natürlichkeit ist göttlich! Das soll einer begreifen! Manchmal hat er zu Leuten, und losgelöst von den hierarchischen Grenzen, gesagt: Ich achte dein Schicksal.2 Irgendein Buch soll sich wohl mit dem Thema befassen.Ich bleibe dabei. Es kommt drauf an.“, hielt Herr Schmidt vorsichtig dagegen.

„Worauf? Dass er eines Tages nicht zu teuer wird? Der Mann hat ja Eier! Und Heuchelei ist relativ. Wessen Brot ich ess´, dessen Lied ich sing´. So neu ist die Erkenntnis nun auch wieder nicht. Herr Schmidt, wir sind Getriebene im Wettbewerb. Alle Wettbewerber definieren Ziele und kämpfen jeden Tag, diese Ziele zu erreichen. Der erste Spieler in diesem Spiel, der damit aufhört, wird den Kampf nicht überleben. Oder er ändert seine Definition. Den möchte ich aber erleben…“

„…der die Eier hat, so ehrlich zu sich selbst zu sein…“, fuhr Schmidt ihm ins Wort. „Wissen Sie, was ich glaube? Der Sträuber hat in der Vergangenheit so viel erlebt. Er hat es nicht nötig, dem Geld hinterherzurennen – also innerlich.“

„Sie meinen, Herr Sträuber ist schon reich, auf einer ganz anderen Ebene?“

„So ungefähr. Trotzdem, ich erinnere mich nur zu gut daran, wie ich alle Mühe hatte, den damals jungen Kollegen, Klaus Kröger, überhaupt in der Firma zu halten. Die Personaldecke war doch schon so dünn. Und wenn Gisela Schwarz ihn nicht regelrecht gedrängt hätte, zu mir zu kommen und endlich den Mund aufzumachen, dann hätte er vielleicht sogar alles mit sich allein ausgemacht.“

„Das kann nicht jeder...“

„Frau Schwarz ist schon sehr lange im Unternehmen. Sie kennt die Leute, weiß, wie der Hase läuft.“

„Gut so!“

„Frau Schwarz findet immer recht schnell einen Draht zu den Kollegen. Keine Ahnung, wie sie das macht. Der arme Klaus hat sich regelrecht bei mir ausgeheult und meinte, er wisse ja selbst, dass er nah am Wasser gebaut sei, aber er empfände Kurt Sträuber als den strengsten Kollegen der Welt.“

„So schlimm?“

„Vielleicht ist er auch nur der freundlichste Schauspieler der Welt. Trotzdem tat es dem Kollegen weh.“

„Wahrscheinlich.“

„Natürlich habe ich Sträuber zum Gespräch bestellt. Der hat vielleicht Ansichten geäußert, sage ich Ihnen.“

„Sagen Sie doch einfach Herr Sträuber, Herr Schmidt...“

„Gesellschaftlichungedient, Petze, Memme oder, als Folge des Ausschlags auf der anderen Seite des Pendels, gewalttätig. Das sei die Reihenfolge der Entwicklung, in der heute die Leute aufwachsen. Die jungen Leute wären nicht mehr in der Spur. Aber wehe, wenn es darauf ankommt! Dann zeigen sie, wo sie wirklich stehen. Die können die Alten ja gar nicht verstehen, und genau deshalb schieben sie die auch ab. So waren seine Worte. Gesellschaftlich bräuchten wir die Alten aber mehr denn je. Aber ich schweife ab.“

„Nur zu!“

„Soll ich Sie in „cc“ nehmen, wenn mal wieder einer quer schlägt?“

„Das schaffen Sie schon allein.“

„Egal, Sträuber ist weg.“

„Haben Sie mal von Friedrich Nietzsche gehört, Herr Schmidt?“

„Sicher!“

„Gelesen?“

„Natürlich habe ich seinen Namen auch schon irgendwo gelesen. So grün hinter den Ohren bin ich nun auch nicht mehr!“

„Was ich meine: Haben Sie schon etwas von Friedrich Nietzsche gelesen?! … Vielleicht Zarathustra.“

„Ist das wichtig? Unsere Zahlen sehen doch gut aus, Herr Verth.“

„Aber es reicht nicht. Die Welt dreht sich immer schneller, die geistige Hygiene wird umso wichtiger.“

„Mit Nietzsche?“

„Nietzsche ist nicht für jeden zugänglich. Er wollte es so. Sie sind doch intelligent, Herr Schmidt.“

„Womit soll ich mich denn noch alles beschäftigen?! Mit Verlaub, Herr Verth. Und warum dieser Nietzsche?!“

„So richtig erklären kann ich das auch nicht. Es ist mehr ein Gefühl. Ach, vergessen Sie es einfach!“

„Sie sind der Chef, Herr Verth. Und Sträuber ist jetzt weg.“

„Sagen Sie doch einfach Herr Sträuber, Herr Schmidt! Wie oft denn noch? Apropos Herr Sträuber: Wir können es uns doch gar nicht leisten, ein solches Potential nicht auszuschöpfen. Sigmund Freud sagte einmal: Man kann Leute nicht entbehren, die den Mut haben, Neues zu denken, ehe sie es aufzeigen können.“3

„Herr Verth… Respekt!“

„Nicht auszudenken, wenn Herr Sträuber bei der Konkurrenz mit seinem ganzen Potential voll eingestiegen wäre. Das wäre ungleich teurer für uns geworden. Die These wird jedoch kaum über betriebswirtschaftliche Zahlen zu belegen sein. Es gibt nur den knallharten Markt, der immer weniger Spielraum zulässt.“