Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

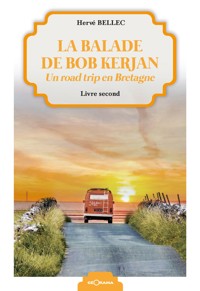

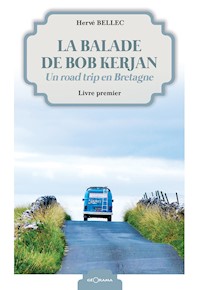

- Herausgeber: Géorama Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: La balade de Bob Kerjan

- Sprache: Französisch

Dans un récit plein de surprises, Hervé Bellec remet son personnage de Bob Kerjan en selle pour un road trip à travers cette Bretagne historique qu’il chérit. 80 jours comme autant d’étapes que l’auteur nous propose au départ de Nantes en hommage à Jules Verne.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 704

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Il est long à se déclarer, ce pays On n’en perçoit pas tout de suite Le tressaillement organique On le trouve généralement beau C’est une manière De s’en débarrasser

Georges Perros, Poèmes bleus

Pays stupide ! Peuple stupide !

RODAGE

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’avait pas l’air très heureux de s’en débarrasser et bien que l’heure fût plus à la négociation qu’à la compassion, je partageais modestement son chagrin. Il était en plein divorce et avait un besoin urgent de liquidités. Je comprenais, j’étais déjà passé par là, moi aussi, mais inutile de me prendre par les sentiments, mon vieux, business is business, n’est-ce pas, et si tu revoyais tes ambitions à la baisse, disons de deux ou trois mille euros, ça serait une bonne base de départ pour entamer une discussion sérieuse. Il a essayé de dévier le sujet en m’expliquant comment fonctionnait le frigo et, démonstration à l’appui, comment se rabattait le siège, à la façon d’un clic-clac, tu vois, de manière à faire une couchette tout ce qu’il y a de plus confortable.

« Oui, un super petit nid d’amour », ai-je renchéri avant de m’apercevoir à sa grimace que j’aurais mieux fait de me taire étant donné la période délicate qu’il traversait. Je sentais que ça lui faisait mal, cette couchette, que ça remuait de sacrés souvenirs. Il en avait dû se passer de belles dans cet habitacle de quatre mètres cubes, des confidences torrides sur l’oreiller, des parties de galipettes à n’en plus finir mais aussi des week-ends prometteurs qui tournaient vinaigre alors que la pluie ne cessait de tambouriner sur la tôle.

« J’ai changé la courroie de distribution il y a moins de six mois et les pneus sont quasiment neufs », ajouta-t-il sans grande conviction, un peu comme s’il tirait ses dernières cartouches. C’était sans doute un honnête homme, raison pour laquelle il n’aurait pas fait long feu dans une carrière de vendeur de véhicules d’occasion. « Peut-être, mais il n’est pas tout neuf et il y a cette vilaine éraflure sur la porte latérale, là, qui me gêne » ai-je répondu. J’ai laissé glisser mon doigt sur la carrosserie le long de la cicatrice en affichant volontairement une moue dégoûtée. Ce n’était pas bien méchant mais c’était un argument de poids et je n’oubliais pas qu’il avait un pressant besoin d’argent, raison pour laquelle la première chose que j’ai faite quand il m’a invité chez lui à boire une bière a été de poser mon carnet de chèque sur la table du salon, histoire de lui afficher ma détermination. En Bretagne, une transaction quelle qu’elle soit ne se fait jamais devant un verre vide. Ça risquerait de porter préjudice aux affaires.

« Bon, on ne va pas y passer la nuit ! » ai-je marmonné.

J’ai sorti un stylo de ma poche et proposé un chiffre bien en deçà de l’offre initiale. Il a décapsulé les canettes en m’apprenant dans un stratagème éculé de changement systématique de conversation que la bière que j’allais boire était de fabrication locale issue de l’agriculture biologique. C’était un adepte du circuit court. La plume en l’air, j’ai hoché la tête d’un air entendu qui voulait dire que moi, mon petit gars, on ne me la fait pas. Il y a eu un silence puis, un peu penaud, il a remonté la barre de 2 000 balles. Je savais qu’il vivait une passe difficile, qu’après le véhicule, c’était la maison qui allait y passer, puis le canapé, le congélateur et le home cinéma que les avocats et les juges allaient sans tarder lui arracher, bref une bonne partie de sa vie était mise aux enchères, alors, trop bon, trop con, j’ai coupé la poire en deux et on a trinqué. C’est ainsi que pour la coquette somme de 22 000 €, Bob Kerjan, votre serviteur, est devenu acquéreur d’un van d’occasion de race Volkswagen, type T4, modèle California, version Free Style.

Il y a quelques années, j’avais ouvert à la banque une petite cagnotte dans laquelle je versais scrupuleusement mes droits d’auteur qui, bon an, mal an, tombaient dedans avec une énervante inconstance et ceci dans l’unique but de me payer un tel caprice. 22 000 balles, c’était la somme plafond que je m’étais autorisée. J’ai signé le chèque, fini ma bière, me suis essuyé les lèvres d’un revers de manche et j’ai attrapé les clés posées sur la table du salon. On s’est serré la pogne et j’ai grimpé à la place du chauffeur. Dans le rétroviseur, j’ai vu peu à peu s’estomper la silhouette d’un homme figé, les bras ballants au bord de la route, comme si on venait de lui arracher ce qu’il possédait de plus cher au monde. J’étais partagé entre le réel chagrin que je ressentais pour ce brave type visiblement déboussolé et la joie presque bestiale de tenir entre les mains le volant d’un combi Volkswagen nouvelle formule dont je rêvais depuis tant d’années. Un trois-étoiles. J’avais pris du galon, je montais un palier décisif dans l’échelle sociale. Une fois hors de sa vue, j’ai enclenché la troisième plein gaz en poussant un cri de guerre qui n’était pas sans rappeler celui d’un soldat de la Wehrmacht aux commandes de son blindé lors de l’invasion de la Pologne en septembre 1939.

Et d’abord, comment nommer autrement qu’un tank ce tas de ferraille monté sur quatre roues sinon par sa marque industrielle ? Un camping-car ? Surtout pas. Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes, mon bon ami, nous n’appartenons pas au même monde. Un fourgon, alors, une fourgonnette, une camionnette, une roulotte, une carriole ? Le fourgon fait un peu trop dans l’utilitaire, genre Raoul Dupneu, chauffage-plomberie-réparations en tout genre, voire dans le sinistre quand on pense au fourgon de police, au fourgon cellulaire, autrement et joliment surnommé panier à salade, ou encore au fourgon funéraire pour ceux qui pensent que le mot corbillard n’a plus cours en nos sociétés modernes et aseptisées. Et puis il y a ce verbe « fourguer », comme pour se débarrasser du superflu, se refiler la patate chaude, mais aussi le fourgon à bestiaux, la bétaillère en d’autres termes, et l’on imagine sans peine des porcs, lamentablement entassés, balancés d’une ridelle à l’autre au gré des virages et de la conduite aléatoire d’un chauffeur aviné s’en allant gaiement vers l’abattoir en sifflotant un vieux tube de Joe Dassin. Rien que le mot transpire la peur et les effluves d’excréments ; bref, le fourgon, c’est non. La fourgonnette, itou. Tout juste bonne à transporter des poules, à la rigueur à livrer le pain et les mauvaises nouvelles aux populations des villages les plus reculés. La camionnette, malgré son petit parfum rétro de chanson des années trente, sur l’air de « Dans ma camionnette, le lundi avec Suzette, dans mon gros camion le mardi avec Suzon », avait aussi pris du plomb dans l’aile. Cependant, j’ai toujours eu un faible pour l’Estafette, un utilitaire conçu par Renault dans les années soixante, et qu’affectionnait également la Gendarmerie nationale. Du temps de ma jeunesse où j’arpentais avec mes deux compères musiciens les routes de l’Ouest d’un cabaret l’autre et d’un festival le suivant, on avait réussi à se dégoter « contre une poignée de moules », pour reprendre une expression bien connue des Brestois, une Estafette à un garagiste un rien louche implanté sur un terrain vague à la sortie de la ville à qui personne, sinon des saltimbanques de notre espèce, n’aurait osé acheter une voiture de seconde main. Certes, nous ne l’avions pas payée bien cher mais je vous prie de me croire qu’elle était vraiment d’occasion, cette occasion, et qu’elle ne valait guère plus. La carrosserie ne semblait tenir debout que par l’opération du Saint-Esprit et chaque démarrage du moteur tenait du miracle.

Déjà, à l’époque, les Combi Volkswagen immanquablement tatoués d’un autocollant antinucléaire étaient bien sûr plus glamours. On reconnaissait le bruit du moteur entre mille et on bavait d’envie chaque fois qu’on croisait leur bonne bouille rondelette. Ils évoquaient la Californie, le surf, le Summer of Love, la Route 66, les filles teintées au henné et parfumées au patchouli, en un mot la Liberté avec un grand L mais la demande dépassait l’offre. Quant aux rutilants fourgons Mercedes dans lesquels se pavanaient les orchestres professionnels de bal, inutile de rêver, c’était hors de nos moyens. Ne restait à notre portée que cette vieille Estafette vert-pomme-pourrie abandonnée au fond d’un hangar par un marchand de choux-fleurs de Plouénan. Alors, bon cœur contre mauvaise fortune, nous avalions à pleins pneus le bitume des départementales de Bretagne et même au-delà puisque nos chants immémoriaux ont résonné dans les oreilles des Toulousaines, des Bordelaises et même des Parisiennes. Parfaitement, Monsieur, des Parisiennes ! Or, donc, nous roulions été comme hiver dans cette Estafette qui défiait les lois de la mécanique. Aucune porte ne se fermait correctement. Transis de froid l’hiver car le chauffage ne fonctionnait plus depuis des lustres et que des courants d’air passaient comme des lames d’acier entre les interstices de la tôle rouillée à tel point que nous étions obligés de nous couvrir les jambes et les genoux d’un vieux sac de couchage, crevant de chaud l’été car, comme je l’ai écrit plus haut, nos contrats nous avaient envoyés jusque dans le sud de la France en plein mois d’août. Enfin, quand je dis contrat, tout le monde aura compris qu’il s’agissait d’un accord plus ou moins tacite conclu d’une cabine téléphonique avec le patron d’un bistrot aussi fiable que le garagiste cité plus haut. Des papiers, je n’en ai pas signé beaucoup au cours de ma carrière de musicien, à m’en mordre les doigts maintenant que l’heure de la retraite se pointe à l’horizon mais ce qui est fait est fait. Ou plutôt ce qui n’a pas été fait n’a pas été fait.

L’Estafette possédait malgré tout quelques avantages. Outre qu’on pouvait y ranger nos instruments et notre sono (deux gros baffles lourds comme des chevaux morts et un ampli frappé d’insuffisance respiratoire), nous pouvions aussi y dormir et y inviter nos belles pour une sieste éphémère si d’aventure l’un de nous avait eu ce jour-là la chance d’être élu par l’une de ces groupies. N’exagérons rien, elles ne furent hélas point légion et encore moins durant les mois d’hiver, mais j’ai souvenance d’y avoir cuvé deux ou trois fois après avoir joué et bu toute la soirée et sans doute plus bu que joué. Les cafés-concerts de l’époque étaient redoutables, la bière coulait drue dans les gosiers. Par bonheur, le concept de tolérance zéro n’était pas encore de mise et les contrôles d’alcoolémie une nouveauté un rien pittoresque. Alors on faisait confiance au destin. Bref, c’était un peu la vie de bohème, la vie sans façons, la vie de pata… patachon comme le chantaient jadis Bourvil et Georges Guétary dans une inoubliable opérette que tout le monde a oublié. Nous, on préférait appeler ça le rock’n’roll. Bien des années plus tard, j’avais fait l’acquisition d’un Ford Transit pour trimballer ma petite famille en vacances d’un camping à l’autre, de préférence avec piscine. Puis les gosses ont grandi, sont partis vivre leur vie de leur côté, ainsi que l’exige l’ordre des choses, et je me suis retrouvé à l’aube de la soixantaine sans d’autres perspectives que de continuer ma route, vaille que vaille, et le plus confortablement possible si ce n’était pas trop demander. Ce Volkswagen California arrivait pile-poil.

À ma connaissance, le premier récit de voyage en van, le premier road trip en quelque sorte, a été écrit en 1960 par John Steinbeck. Voyage avec Charley. Charley est un caniche et Steinbeck est déjà un écrivain mondialement reconnu, il obtiendra d’ailleurs le prix Nobel de littérature deux ans plus tard. Mais il est déprimé. Sa notoriété qui, selon lui, le coupe de la vraie vie et des vrais gens le démoralise et il se sait malade du cœur. Qu’à cela ne tienne, il décide de partir à l’aventure, de retourner à la source de son pays, c’est-à-dire jusqu’en Californie, quelque part entre Monterrey et Salinas. Lui, qui est devenu new-yorkais depuis deux décennies, qui fréquente la haute société et les soirées chic de la Cinquième avenue, qu’on respecte et qu’on admire, tourne soudain le dos à tout ce fumeux décorum. Sa femme Elaine, inquiète pour sa santé, tente en vain de lui faire changer d’avis mais Steinbeck est un teigneux et surtout un assoiffé d’espace, de liberté et peut-être de solitude. Il part donc seul avec son chien. L’argent n’étant pour lui plus un problème, il se fait construire sur mesure un camping-car – appelons-ça ainsi – bien qu’il n’utilise jamais cette appellation. C’est un camion aménagé avec tout le confort nécessaire et superflu à la façon d’une cabine de yacht pour milliardaire repu et qu’il décrit en quelques lignes. Je le cite : « Un véhicule robuste, rapide, confortable, équipé d’une maisonnette comprenant un lit double, un réchaud à quatre brûleurs, un poêle, un réfrigérateur et un système d’éclairage fonctionnant au butane, un espace réservé à la toilette, doté de w.-c. chimiques, un endroit destiné aux provisions, des fenêtres défendues contre les insectes ». Bref, on s’approche du haut de gamme. En 1960, Steinbeck est le seul ou presque à s’offrir ce genre de caprice. Il baptise aussitôt son véhicule Rossinante, en hommage à la monture de Don Quichotte, et aussi pour faire taire les oiseaux de mauvais augure qui tentent de le décourager d’une si folle aventure.

Outre le chien, Steinbeck embarque à bord un fusil de chasse et deux carabines – n’oublions pas que nous sommes aux États-Unis – un stock de 150 livres à lire impérativement ainsi qu’une impressionnante réserve de bouteilles d’alcool (whisky, vins, cognac, gin, vodka…) et le voilà parti pour une odyssée trans-américaine de plusieurs semaines. Ce bouquin m’a toujours fait rêver, je crois d’ailleurs l’avoir lu trois ou quatre fois, toujours avec le même plaisir et forcément ça m’a mis la puce à l’oreille. J’avais envie, moi aussi, de mettre les bouts, de hisser la grand-voile, de me lancer à mon tour et à mon échelle dans une même virée, une même aventure, de partir à la redécouverte du vieux pays de mes Pères. J’avais envie de m’offrir une « fantaisie vagabonde », comme le disait si bien Gustave Flaubert (qui va bientôt nous accompagner), envie de fouiner ce cabinet de curiosités qu’on appelait Bretagne depuis un bon millénaire et demi et, dans la mesure du possible, de relater mes pérégrinations dans un livre que j’aurais volontiers titré Sur la route – On the road ou War an hent, dans une version bretonne – si Jack Kerouac ne m’avait pas déjà piqué l’idée. De toute façon, j’avais tout le temps de le chercher, ce titre.

Certes la région est bien modeste par rapport à l’immensité des États-Unis parcourue par Steinbeck. Avec ses 34 017 km2, Loire-Atlantique comprise, elle représente l’équivalent de l’État du Maryland et quand on regarde la carte de l’Amérique, le Maryland fait tout riquiqui, vraiment très riquiqui ; d’ailleurs je défie quiconque de situer précisément cet État, mais à l’échelle européenne, il faut savoir que la Bretagne est plus étendue que la Belgique ou l’Albanie, à peine moins grande que les Pays-Bas, qu’elle fait grosso modo la moitié de l’Irlande et qu’elle couvre trois fois la surface de l’Île-de-France, ce qui n’est pas rien. Cependant, je n’avais pas l’intention de faire un état des lieux de la vieille province à l’heure de la mondialisation, encore moins son autopsie géographique, économique ou culturelle. J’avais déjà parcouru ce pays en long et en large, et plutôt deux fois qu’une, de Nantes à Brest et de Quimper à Saint-Malo, mais je savais qu’il me restait un tas de petits coins à découvrir. À l’époque du lancement de ce projet, je vivais seul avec ma chatte dans ma petite maison au bord de l’Elorn, plutôt loup solitaire que vieux garçon si vous voyez ce que je veux dire. Je n’avais plus la vie devant moi mais j’avais un peu de temps de disponible, suffisamment de sous sur mon compte en banque, un plein de gazole dans le réservoir, quelques bières dans le frigo du van et tout un tas de cartes et de guides glissés dans la boîte à gants.

Une fois de plus, je me faisais la belle. Comme un voleur, un voleur de brume et de sel, un chapardeur d’images, un receleur d’horizons. Je voulais voir si l’aventure était au bout de la rue et si l’amour était dans le pré, si l’herbe était plus verte dans la prairie du voisin et le satin plus blanc dans le lit de la voisine. Sans une Suzette pour m’accompagner, sans une Suzon pour me tourner les pages de l’atlas, je partais seul – « veuf, ténébreux, inconsolable », comme disait le poète – par un matin pluvieux, tout seul dans ma camionnette, simplement armé de « ma bite et de mon couteau », entendez par là mon ordinateur portable et ma carte de crédit.

PREMIER ÉPISODE

Un bon arrosage à l’ouest

Premier jour

Nantes – La Plaine-sur-Mer

Chaque jour que Dieu fait, il y a une personne dont le travail consiste à écrire environ une dizaine de lignes pour le bulletin météo quotidien. À vrai dire j’ignore si cette personne travaille directement pour le journal ou bien si c’est un salarié de Météo France qui rédige le papier, lequel sera sous-traité à la presse régionale. Toujours est-il que tous les matins un nouveau titre apparaît. J’imagine que cette personne a reçu des recommandations pour qu’en quelques termes aussi précis que concis, les prévisions météorologiques du jour soient présentées de manière immédiatement explicite, ce qui n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît. Quel que soit le temps attendu, un brin d’humour et parfois de bonne humeur est souhaité. Après tout, ce n’est qu’une affaire de brouillard ou de chaleur, de dissipation des brumes matinales ou de risque d’orage. Il n’y a pas mort d’homme sauf en cas exceptionnel de canicule ou de catastrophes diluviennes. Le reste du temps, c’est la routine et justement, c’est cette même routine qui mérite toute notre admiration parce que si le ciel reste bleu pendant quinze jours, il faut trouver pendant ces quinze longues journées un nouveau titre à chaque bulletin, un titre de préférence original. Même punition s’il pleut pendant d’interminables semaines, ce qui n’est pas exceptionnel en Bretagne, tout cliché gardé. J’imagine la scène. Le type travaille de nuit devant tout un tas d’ordinateurs et il doit rendre son papier avant que ne s’emballent les rotatives. Il n’a pas eu trop de mal à faire une synthèse des prévisions, son collègue lui ayant préalablement tacheté la carte de petits soleils parfois partiellement cachés par de gros nuages blancs rondouillards. Des petits cercles pour les températures, bleus le matin, rouges l’après-midi, ont été ajustés, quelques flèches pour signaler la direction du vent ont été pointées, bref un petit boulot peinard. Mais le titre ! Bordel, le titre ! Cette éternelle question du titre. Le gars se lève, attrape sa veste pour aller s’en griller une petite en bas de l’immeuble où se trouvent les bureaux. Il regarde le ciel, cherchant l’inspiration, marmonne entre ses lèvres deux ou trois idées. Puis il remonte aussi sec les escaliers pour retrouver son ordi. Le titre lui est venu comme ça, entre le deuxième et le troisième étage. Rien de miraculeux dans cette histoire, juste une question d’habitude. Il le tape en caractère gras, s’entortille les lèvres pour jauger ce que ça vaut, puis incline la tête en guise de confirmation avant de sauvegarder le tout et l’envoyer à qui de droit.

C’est donc par ces quelques mots sibyllins qui ne m’appartiennent pas et volés à la barbe de l’auteur que j’ai décidé de titrer au jour le jour chacune de mes journées, ce qui m’épargnera dans la foulée de bien harassantes considérations météorologiques. Quatre-vingts jours pour quatre-vingts chapitres en deux tomes, c’était le cadre temporel et éditorial que je m’étais assigné pour ce tour de Bretagne que j’allais maintenant entreprendre. Un vieux projet que je mijotais depuis des années, un cure-dent entre les lèvres en étudiant la carte, un Tro Breizh qui serait différent. En d’autres termes et toutes proportions gardées, une sorte d’odyssée armoricaine, un road trip au beurre salé. J’avais décidé de partir en vagabondage à la rencontre de ce bon vieux pays, en zigzaguant selon mon humeur et les nécessités de la route, d’errer à la découverte de chapelles que je ne connaissais pas, de bistrots où l’on pouvait encore rouler sa clope au comptoir sans se faire clouer au pilori, de landes que je n’avais jamais arpentées et qui se trouvaient parfois à moins d’une heure de chez moi. J’allais faire confiance au hasard et au sens du vent. Nous vivions une époque où le mot d’ordre général était : « On ne lâche rien ! » Personne ne voulait rien lâcher, ni les gouvernements quels qu’ils soient, ni les Gilets jaunes qui faisaient du reuz dans tout le pays, ni les équipes de France de foot, de rugby ou de curling, ni même ma banquière et encore moins mon dentiste. Ils me fatiguaient, mon Dieu qu’ils me fatiguaient. « On ne lâche rien ! » Ils n’avaient que ce mot à la bouche, on l’entendait quinze fois par jour à la radio alors que j’arrivais à une époque de ma vie où, justement, j’avais salement envie de me lâcher, et de lâcher les rênes par la même occasion, peut-être même de me relâcher enfin, voire de tout lâcher.

Ni une ni deux, je suis donc allé au supermarché le plus proche pour remplir à ras bord un caddie de victuailles diverses et de produits dits de première nécessité que j’ai fourgués dans le fourgon à la va comme j’te pousse puis j’ai actionné mon clignotant et enclenché la première pour quitter le parking au plus vite avant de prendre la sortie de la ville en direction du sud. Le printemps me tendait ses bras tout humides.

Commençons par le commencement, en la bonne ville de Nantes, sur la butte Sainte-Anne, derrière l’église du même nom, rue Diderot où j’avais trouvé sans trop de difficulté une place où garer mon van sans avoir à sortir ma monnaie. Capuche sur la tête, je suis descendu sous la pluie vers le musée Jules Verne, où j’avais décidé de poser la première borne de mon périple, mon kilomètre zéro, en quelque sorte. Il fallait un début à tout, un point de départ précis, symbolique dans la mesure du possible, et j’avais pensé que ce ne serait pas une vilaine idée d’inaugurer ce voyage là même où l’auteur du Tour du Monde en quatre-vingts jours avait vécu son enfance et sa jeunesse. Le bouquin que je n’avais pas lu depuis disons une bonne quarantaine d’années était dans ma valise et je m’étais promis de replonger au plus vite dans les tribulations de Phileas Fogg, sorte de Don Quichotte psychorigide de la Révolution industrielle, accompagné de son fidèle serviteur Passepartout, le bien nommé.

Première désillusion, j’allais bientôt apprendre que la famille de Jules Verne n’avait jamais vécu dans cette maison. Ils habitaient au cœur de la ville, sur l’Île Feydeau, plus tard quai Jean-Bart où le père tenait son étude d’avoué puis au 6 de la rue Jean-Jacques-Rousseau. Par ailleurs, ils possédaient une maison à Chantenay, à l’ouest de la ville, dans un coin qui appartenait encore à la campagne. Devant moi, cette élégante bâtisse qui surplombait la Loire et abritait maintenant le musée avait dû appartenir à je ne sais quelle illustre dynastie d’armateurs mais ce qui était certain, c’est que le jeune Jules avait sans doute plus d’une fois traîné ses guêtres dans le quartier, ce qui n’avait rien d’étonnant. Malgré cette brouillasse qui enveloppait la ville, la vue était superbe et inquiétante à la fois. Le fleuve se prenait déjà pour un estuaire et tout invitait naturellement au voyage bien que ce qui apparaissait en premier lieu, hormis la Loire, n’étaient qu’usines en friche et parkings désaffectés. De grands projets étaient en attente, ainsi que le promettait un vaste panneau publicitaire scellé à la falaise. En haut d’un grand escalier qui descendait au port, sainte Anne bénissait d’un bras tendu l’autre rive où l’agglomération s’étendait aussi loin que la brume le permettait. On devinait la masse rectangulaire de la Cité Radieuse conçue par Le Corbusier que je m’étais promis d’approcher pour voir ce qu’elle pouvait bien receler de radieux, justement, parce que d’ici, voyez-vous, ça ne sautait pas vraiment aux yeux. D’ailleurs sous ce sale temps, rien ne semblait radieux en cette matinée du 2 mai. Je me sentais grognon. Il pleuvait sur Nantes, teint blafard, cœur chagrin, histoire connue, il pleuvait sur les 600 000 habitants de la métropole qui marchaient en baissant la tête sauf les plus dégourdis qui avait sorti le parapluie, il pleuvait sur la Cité Radieuse et sur les maisons colorées du petit port de Trentemoult, il pleuvait sur la Loire et sur ma capuche, il pleuvait sur Nantes et personne n’était là pour me donner la main. La belle chanson de Barbara me trottait dans la tête. Il était temps de me mettre à l’abri.

La toute première personne que j’ai rencontrée au tout début de cette aventure fut cette jeune fille brune âgée d’environ 25 ans qui, d’une façon fort aimable et parfaitement professionnelle, m’apprit que le musée n’ouvrait qu’à 14 heures. Elle semblait désolée, sans que je sache si c’était par ma déconvenue ou par mon allure de malheureux quémandant asile comme à la porte d’un couvent. Toutefois, je la remerciai. Elle me lança entre ses jolies dents un sourire capable à lui seul d’illuminer tout le département et c’était bien la seule chose que j’avais vue de radieux depuis mon arrivée à Nantes.

J’ai jeté un œil sur mon portable et j’en ai conclu qu’il me restait trois bonnes heures avant de pouvoir pénétrer dans le saint des saints pour officialiser solennellement le départ de mon périple. Trois heures, c’était à la fois trop et pas assez. Trop pour se contenter d’un tour du quartier, pas assez pour partir à la découverte de la ville. Bien sûr, je connaissais un peu Nantes mais je n’y avais fait que de brefs passages, des sauts de puce. Au début des années quatre-vingt, un de mes amis avait fait ses études à l’Ecole des officiers de la marine marchande et me revint en mémoire quelques virées mémorables dans les bistrots du quai de la Fosse du temps où il y avait encore des bistrots, aujourd’hui remplacés comme partout ailleurs par les marchands de kebabs et les cabinets de tatouages. Sans doute étais-je allé à une manif de plus pour le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne et plus sûrement, en 1983, à un concert au stade de la Beaujoire, du temps où j’étais encore capable de me coltiner 600 bornes aller-retour pour voir Bob Dylan. Mes autres apparitions relevaient du tourisme de base. Ne me restait qu’à errer dans les parages en attendant l’ouverture du musée, de faire en quelque sorte le tour du propriétaire.

La butte Sainte-Anne est un petit quartier paisible de pavillons de banlieue et d’immeubles propres sur eux où ne semblent vivre que des gens sans histoire et nantis d’un compte en banque suffisamment matelassé. Jadis, c’était le quartier breton. Ici, sur la commune de Chantenay, venaient s’échouer des hordes de paysans chassés des Monts d’Arrée ou du Méné par la misère, en quête d’un emploi sur le port. Des Bretons réfugiés en Bretagne, en quelque sorte. C’est dans la nef de cette église Sainte-Anne, bonne mère des Bretons, que l’on entendait résonner des cantiques en breton. Et les Nantais toisaient avec mépris ces pauvres hères venus manger leur pain et courtiser leurs filles.

Au sommet de la falaise qui surplombait une ancienne carrière en amphithéâtre, le square Maurice Schwob devait être un joli lieu de promenade sous un temps clément mais j’étais de toute évidence le seul client à m’y risquer. Je m’arrêtais un instant devant une étrange statue en forme de pietà qui avait tout l’air d’un monument aux morts de la Première Guerre mondiale bien qu’aucune inscription n’y fut gravée. Agenouillée devant le cadavre d’un jeune homme complètement nu aux allures christiques, une femme coiffée à la mode bretonne traditionnelle tendait un bras accusateur et son regard l’était tout autant. Le message était clair, sans appel, raison pour laquelle, je suppose, les autorités municipales de l’époque n’avaient pas cru bon de retenir ce projet mais comme l’œuvre était de bonne facture, on avait choisi cet endroit discret pour ne fâcher personne. Difficile de savoir vers qui était tendu le bras, j’ai bien sûr pensé à l’ennemi boche ou aux généraux français responsables de ce carnage, mais renseignements pris à mon retour, la statue signée Paul Auban s’appelle L’épave et cette pietà, c’est la mère éplorée d’un jeune marin péri en mer qui tend son bras vengeur vers l’océan.

Le square longeait un instant la corniche puis le chemin nous faisait descendre par des escaliers abrupts et glissants qui dégringolaient vers le fleuve puis remonter à travers de charmantes ruelles pavées où ne résonnait nul sabot. Un panneau indiquait le parc des Oblates. Ici aussi, personne. Ils étaient où, les gens ? C’était un ancien couvent situé au cœur d’un parc richement boisé qui laissait place ici et là à des jardins et des potagers. J’ai suivi un tracé joliment nommé Le chemin des soupirs, ponctué de quelques statues religieuses un rien pompeuses, qui me conduisit vers un petit cimetière enserré dans un enclos. Là, depuis 1949, reposaient sous un simple tertre de terre et dans la paix du Seigneur, du moins pouvait-on le leur souhaiter, une bonne centaine de bonnes sœurs à l’ombre de modestes croix blanches alignées comme à la parade. Ces sœurs Franciscaines Oblates du Sacré-Cœur s’appelaient toutes Marie. Marie Quelque Chose, Marie Timothée, Marie Opportune, Marie Bonaventure… et la plupart avaient eu des existences très honorables. Quelques-unes étaient devenues centenaires, ce qui laisse à supposer que la vie monastique a des vertus sur l’espérance de vie mais je préférais ne rien supposer. C’était à la fois émouvant et crispant. On se sentait hors de la ville, à la lisière de la cité, un peu hors du temps. En tout cas, on respirait dans cet endroit comme une sorte de sérénité douceâtre qu’il me tardait de quitter. La pluie poursuivait sa ritournelle. Les sirènes du premier mercredi du mois ont soudain retenti ajoutant au décor une note un peu sinistre. Il était donc midi, l’heure de se trouver un bon petit resto.

J’ai retrouvé la jeune fille aux jolies dents derrière le comptoir d’accueil du musée. Toujours avec le même sourire radieux, elle me demanda mon code postal avant de me tendre un ticket et de me souhaiter une bonne visite. Cette maison bourgeoise du XIXe était construite sur trois étages à flanc de falaise. De fait, l’entrée était au rez-de-chaussée et les autres étages étaient inférieurs. On y trouvait des originaux de l’écrivain publiés chez Hetzel et tout un tas d’informations et de photos concernant le grand barbu. Des manuscrits, des illustrations, des objets rappelaient son parcours dont la maquette d’un étrange train volant destiné à nous propulser sur la lune et qui possédait des caissons de première, deuxième et troisième classes. Jules Verne avait passé vingt ans de son enfance et de sa jeunesse à Nantes, perdant son temps à rêvasser devant les navires en provenance de tous les ports du monde qui défilaient sur la Loire à la queue leu leu. On raconte qu’à onze ans, il embarqua sans demander l’autorisation à qui que ce soit sur un long-courrier en partance pour les Indes. L’histoire – ou de toute évidence la légende – est trop belle pour ne pas la raconter : le petit Jules voulait rapporter de l’Orient un collier de corail pour l’offrir à sa cousine Caroline dont il était éperdument amoureux. Son père le rattrapa par les oreilles in extremis à Paimbœuf, petit port situé en aval de l’estuaire, avant de le remettre dans le droit chemin, à coups de trique s’il en était besoin. Puis, son bac en poche, dépité par le mariage de Caroline avec un quelconque malotru, Jules partit faire des études de droit à Paris afin de reprendre la succession notariale de son père. Entre-temps, il commença à tâter de la plume. Des drames, de la poésie. Personne et encore moins sa famille ne prit ces enfantillages au sérieux. Il réussit néanmoins ses examens, passa sa thèse de droit avec succès mais décida de ne se consacrer qu’à l’écriture, avec plus ou moins de bonheur dans le théâtre. La rencontre avec l’éditeur Hetzel fut décisive et le succès immédiat. Le Tour du monde en quatre-vingts jours, paru en 1873, sera un best-seller. Une certaine Honorine, de noble souche picarde, lui ayant mis le grappin dessus, il l’épousa en justes noces avant de se retirer à Amiens, au milieu des champs de betteraves, où il s’éteignit le 24 mars 1905 après avoir pondu, s’il vous plaît, une bonne soixantaine de romans traduits dans presque toutes les langues du monde. Nantes, il n’y retourna guère, sinon pour gérer la succession de ses parents décédés et régler quelques affaires de famille.

C’était un chouette petit musée dont les fenêtres offraient la même vue sublime sur la Loire. Je croisais quelques badauds qui n’avaient rien trouvé de mieux à faire par ce jour de pluie et des gosses plus ou moins braillards qui chahutaient dans les allées. Voilà, c’était donc d’ici que démarrait mon voyage extraordinaire. Une petite heure de visite m’ayant suffi, je descendis vers le quai de la Fosse, passant en chemin devant la statue du capitaine Nemo qui pointait sa longue-vue vers l’océan et celle du jeune Jules en costume de mousse. Érigées dans un petit square situé en contrebas du musée, les deux statues signées Élisabeth Cibot avaient été inaugurées en 2005 à l’occasion du centenaire de la mort de l’enfant du pays. D’ailleurs, on trouvait du Jules Verne en veux-tu en voilà à tous les coins de rue, et je ne m’étais pas privé d’une halte dans un petit resto de la rue Sainte-Anne nommé Chez Jules qui proposait un plat du jour tout à fait honorable au prix modique de 12,50 €.

J’errai un moment dans le centre de la ville, ne sachant précisément quel itinéraire suivre. Il y avait encore tant de choses à voir sur Nantes, le château des ducs de Bretagne, bien sûr, et le musée Dobrée où quelques semaines auparavant avait été dérobé par un gang de pieds nickelés le reliquaire de la duchesse Anne avant qu’il ne soit retrouvé quelques jours plus tard au grand soulagement des adorateurs de notre dernière souveraine. Il y avait aussi les fameuses Machines de l’île, notamment son éléphant géant, mais je les avais déjà vues et je préférais reporter ces visites pour une occasion future, un jour de beau temps, pour changer. Le but de mon entreprise n’était pas de faire un inventaire exhaustif de la région mais plutôt de grappiller çà et là quelques petites perles, quelques mystérieuses impasses comme celles que j’avais découvertes le matin même au parc des Oblates. Et puis l’objectif principal était avant tout de me faire plaisir, raison sans doute pour laquelle je me suis aventuré un moment dans la médiathèque Jacques Demy, un autre enfant du pays, histoire de me protéger un instant de la pluie et vérifier si par hasard mes propres bouquins étaient répertoriés.

Je suis sorti de la ville par la bien nommée rue des Usines bien que la plupart d’entre elles avaient mis la clef sous la porte. On y croisait surtout des friches hagardes, des hangars abandonnés, de la rouille et des flaques d’eau aux reflets irisés. Quelques tags et un graffiti qui n’était guère poli envers Emmanuel Macron égayaient un tant soit peu le macadam rafistolé de cette longue avenue. Une banderole déchiquetée flottait encore au portail clos d’une ancienne aciérie. Ça schlinguait le soufre ou je ne sais quel produit chimique et ce n’était pas très gai mais j’avais décidé d’éviter à tout prix ces zones périphériques qui se ressemblaient toutes et où fleurissaient jusqu’à saturation les mêmes enseignes qu’on voit partout, les Ikea, les Decathlon, les Leroy-Merlin, bref les labyrinthes qui nous rendent maboul tout en nous faisant croire que le bonheur est au bout de la carte de crédit. Quelques kilomètres plus tard, je traversais la Loire à Indre par le bac proposé gracieusement par le Conseil départemental de Loire-Atlantique, comme le proclamait en grandes lettres une affiche collée sur le bateau. Il suffisait de se garer sur le pont à la suite des autres bagnoles et en cinq petites minutes, le bac nous catapultait gratuitement sur l’autre rive.

J’entrai alors en terra incognita. Je ne connaissais personne de ce côté-ci du fleuve et nul ne me connaissait. Je n’avais aucune adresse, aucun repère sinon une carte et quelques guides. Mes essuie-glaces couinaient en permanence à la façon d’un chaton martyrisé par un sale gosse. Je traversais les interminables lotissements de la banlieue nantaise, les ronds-points succédaient aux ronds-points, les supermarchés aux supermarchés, j’avais déjà hâte d’échapper au tohu-bohu de la ville mais une fois traversé une paroisse nommée Le Pellerin, la circulation se fit plus lâche, on pénétrait peu à peu dans la campagne. J’empruntai une route adjacente sur ma droite qui indiquait la direction du canal de la Martinière et stoppai un peu plus tard mon véhicule face à une écluse.

Sans être extraordinaire, c’était un endroit plutôt paisible, hors la ville et hors le temps, lui aussi. Le canal longeait la Loire sur une dizaine de kilomètres. Il avait été creusé à la fin du XIXe siècle pour permettre aux navires de grand gabarit d’accéder au port de Nantes mais aujourd’hui, il ne servait plus qu’aux amateurs de balades en kayak et à quelques rares pêcheurs d’anguilles. Le chemin de halage pouvait également être un excellent prétexte à une promenade sentimentale mais point d’amoureuses dans les parages sinon un couple d’aigrettes se livrant à quelques batifolages ne portant pas à conséquence. De fait, les prairies et les marais situés au nord formaient depuis l’ouverture du canal une île, l’île de Massereau. J’ai traversé un pont très étroit enjambant le canal, puis un autre pont sur une petite rivière nommée le Mignon et j’ai mis le cap au nord sur ce qui ressemblait à une espèce de piste, du moins un chemin d’exploitation. Il n’y avait là aucune construction, ni ferme, ni hangar, ni maison, rien que des pâturages et quelques étangs où les grenouilles faisaient comme chez elles. Sur des prés carrés qui ressemblaient aux cases d’un échiquier de verdure, les troupeaux de vaches ou de moutons étaient les pions d’un jeu de société dont je ne saisissais pas toutes les règles. Au volant de mon char, j’avais l’impression de profaner les lieux, de transgresser un interdit et ce n’était pas qu’une impression. Même en roulant au pas, mon pot d’échappement résonnait dans ce sanctuaire comme des pets foireux dans un dîner de gala. Je ne savais même pas si j’avais le droit de rouler ici. Tout était plat, silencieux à en devenir inquiétant. J’ai éteint le moteur et continué à pied, j’allais dire à tâtons sur ce semblant de route qui menait à la Loire. Je n’ai croisé ici qu’un seul couple de promeneurs qui se serraient l’un contre l’autre sous un même parapluie. On s’est salué de la tête, comme il est d’usage, sans chercher à engager la conversation. La Loire apparut au bout d’une petite vingtaine de minutes. Sur l’autre rive, se dressait la silhouette inquiétante de la centrale électrique de Cordemais.

C’est sur ces lieux même qu’un projet de centrale nucléaire avait vu le jour dans les années soixante-dix, en même temps que celui de Plogoff, projets abrogés, on le sait, par le gouvernement de François Mitterrand. Mais en 1996, rebelote. L’EDF qui avait acheté les terrains envisageait maintenant le remblaiement des zones humides, celles que je traversais présentement, en vue de l’implantation future d’une centrale, sans préciser de quel type d’énergie. Après toute une série de pétitions et de manifs, avec comme point d’orgue une chaîne humaine réunissant 30 000 personnes entre Paimbœuf et Le Pellerin, et alors que les CRS commençaient à en avoir marre de se battre contre des troupeaux de bovins et d’être arrosés de lisier par les agriculteurs du coin, le gouvernement Jospin avait décidé de passer l’éponge en septembre 1997. Aux dernières nouvelles, le site se reconvertirait dans l’énergie éolienne.

Il me fallait trouver un gîte pour la nuit. Mes vêtements étaient trempés et le froid commençait à me transpercer les os. J’ai continué vers l’ouest, le long de l’estuaire, tourné le bouton de l’antibuée à fond et augmenté le chauffage du van. Paimbœuf portait un joli nom mais je ne m’y arrêtais que pour contempler une installation d’art contemporain un peu foldingue. Depuis quelques années, les autorités locales (Département, Métropole, Région) ainsi que quelques groupes privés alléchés par les avantages fiscaux du mécénat avaient eu la bonne idée de faire appel à des plasticiens pour égayer un peu l’estuaire entre Nantes et Saint-Nazaire. Certaines réalisations étaient vraiment audacieuses. Sur la Loire, j’avais aperçu une maison factice posée de traviole comme si elle s’enfonçait peu à peu dans la vase. Au bout de l’écluse de la Martinière, c’était un voilier tout ramolli posé au bord du quai qui, comment dire, piquait du nez. Ici, à Paimbœuf, il s’agissait d’une sorte d’enchevêtrement d’escaliers et de structures en bois qui s’entrecroisaient dans tous les sens. L’œuvre signée Kinya Maruyama s’appelait Le jardin étoilé et avait de toute évidence été adoptée par les gens du coin. Au bout du parking, cloué à son calvaire, le Christ semblait regarder tout ce capharnaüm d’un air consterné. Plus loin, au bout de la pointe de Saint-Brévin, sous la silhouette du grand pont de Saint-Nazaire, là où l’estuaire embrasse l’océan, c’était le terrifiant squelette d’un gigantesque serpent de mer, œuvre métallique d’un Chinois nommé Huang Yong Ping, qui s’était échoué sur la plage. Je me garai, fis quelques pas sur la corniche. Les cirés jaunes étaient de sortie. Le vent redoublait d’effort. Rien pour moi qui valait la peine de faire escale, ce qui était un peu dommage car Paimbœuf est un nom qui sonnait plutôt bien.

Il me semble que la dernière fois où j’ai dormi à la belle étoile, c’était sur cette plage de Saint-Brévin-les-Pins. Flashback : nous étions en 1986, j’avançais sur la route de Saint-Jacques de Compostelle et je n’avais pas les moyens de m’offrir une chambre dans l’un de ces hôtels qui affichaient vue sur mer. Je m’étais payé depuis mon départ matinal de La Roche-Bernard une bonne quarantaine de bornes, traversé dans la même journée les marais de la Brière, l’interminable périphérie de Saint-Nazaire avant de traverser, toujours à pied bien sûr, ce majestueux pont qui, sur trois kilomètres, enjambe la Loire avant d’échouer sur cette plage, un peu à la manière de ce serpent de mer qui gisait là. J’étais épuisé et je me demandai une fois de plus ce que je foutais là, question récurrente à tout voyageur qui ne comprend toujours pas les motivations profondes de son projet. Si c’est pour partir à la découverte du monde ou s’évader de son propre monde à lui. Bref, j’avais étalé mon sac de couchage sur le sable, à l’abri d’un buisson puis m’étais grillé deux ou trois cigarettes en éclusant une canette de bière tiède achetée dans une supérette du coin. Devant, c’était le même paysage, sauf qu’il avait fait toute la journée un cagnard du feu de Dieu, qu’il n’y avait pas cette brume poisseuse et démoralisante, ce qui ne m’empêcha nullement d’être un tantinet démoralisé en cette soirée de septembre 1986. Sur l’autre rive, je devinai les grands portiques, les grues-girafes et la proue hideuse d’un paquebot en achèvement de construction qui allait bientôt sillonner toutes les mers du globe pour déverser à chaque escale ses deux à trois mille touristes tous prêts à dégainer leur carte de crédit dans les boutiques chinoises de Venise ou de Dubrovnik. J’observai la ronde des goélands. Les plus téméraires s’approchèrent pour grappiller quelques miettes de mon sandwich, mais elles pouvaient crever, ces sales bêtes. À chacun de leur cri, j’avais l’impression qu’elles se moquaient de mon misérable sort. Je crois que j’avais néanmoins réussi à dormir trois ou quatre heures. Quelques semaines plus tard, j’étais parvenu vaille que vaille à Saint-Jacques de Compostelle, le teint hâlé et les pieds en compote. À mon retour, j’avais rédigé le récit de ce pèlerinage. Les gens m’en parlent encore de ce premier livre. Ils me disent, en me tapant sur l’épaule comme si on avait gardé les vaches ensemble, à quel point ils se sont fendus la poire à lire mes turpitudes et mes tribulations. Pourtant, je ne trouvai rien de marrant en cette soirée du 1er septembre 1986, non, vraiment rien de drôle. J’avais mal aux pieds, aux genoux, aux chevilles, au dos, aux couilles et au cœur, j’avais mal partout et je cherchai un sens à tout ça. Je peux l’avouer aujourd’hui, Garce d’étoile, ce bouquin innocent et sautillant que j’ai écrit en 1988, n’a absolument rien à voir avec les notes prises au jour le jour sur mon petit calepin mais qu’importe, écrire, c’est mentir, tout le monde sait ça. Pour ce présent récit, considérons d’ores et déjà qu’il en sera de même.

Trente-deux ans plus tard – mon Dieu, trente-deux ans ! – je me revois sur cette plage, tout seul, tout con, à me battre contre un goéland qui en voulait à ma boîte de sardine et ma portion de Vache-qui-rit. Tout avait depuis changé. Je voyageais maintenant dans un van, certes d’occasion, mais confortable et sécurisant, les distributeurs me souhaitaient la bienvenue à chaque fois que je retirais de l’argent, j’avais dans la poche une petite machine électronique à partir de laquelle je pouvais téléphoner, consulter mes mails, étudier les cartes, m’informer sur les prévisions météo, obtenir des renseignements sur les régions que je traversais et trouver le camping ainsi que le point wifi le plus proche. En 1986, rien de tout cela, que dalle, ma besace et mon bourdon, point. En 1986, j’étais un homme libre mais ce qui n’avait pas changé depuis ces longues années, c’est que je n’avais toujours pas trouvé le sens à donner à tous ces vagabondages. À chaque fois, que je me trouvais devant l’étagère à chaussures, j’hésitais entre les charentaises et les godillots.

Côte de Jade, c’est ainsi qu’ils nomment pompeusement la portion de littoral entre Saint-Brévin-les-Pins et Pornic. Rien de très excitant. Des hôtels plus ou moins chic, un casino, des villas vue sur mer aux volets clos, des promenades le long des dunes, des parcours-santé, oui, des parcours-santé, encore un hôtel et une multitude de villas cachées à l’abri des pins. Le dépliant de l’office de tourisme nous promet sans rire un « lieu idéal pour se ressourcer », pour y faire « le plein d’énergie » et partir « à la recherche de nouvelles sensations », ben voyons, mais tous les offices de tourisme du monde nous hameçonnent peu ou prou avec les mêmes arguments. Je me suis arrêté quelques kilomètres plus loin sur le parking du Super U pour faire quelques emplettes et me suis mis en quête d’un camping que j’ai trouvé sans trop de difficultés dans un patelin qui s’appelait La Plaine-sur-Mer. On peut supposer que le « sur-mer » avait été ajouté au cas où quelques clampins de passage n’auraient pas remarqué qu’il y avait un océan dans les parages.

Je privilégiais les campings pour trois raisons. Un, ils proposaient des toilettes (avec papier ou non, ça dépendait) ainsi que des douches plus ou moins chaudes et j’en avais bien besoin. Deux, on pouvait se raccorder à un boîtier électrique, ce dont mon ordinateur, ma vaporette et mon portable avaient également grand besoin. Trois, un minimum de sécurité nous était garanti et on pouvait parfois discuter le bout de gras avec ses voisins, comme ce vieux monsieur, par exemple, un gendarme en retraite qui vivait là avec sa femme une bonne partie de l’année dans son mobile-home et qui, me voyant un peu désarçonné avec mon câble électrique au bout du bras, fut tout à fait enclin à m’indiquer la prise. D’emblée, il m’avait mis au parfum : « C’est le paradis, ici. Tranquille, peinard. En plus, ils ont prévu beau temps pour demain ! Que demande le peuple ? »

Je ne sais pas si le peuple en soif de ressourcement demandait le plein d’énergie et de nouvelles sensations, en tout cas cet homme-là me paraissait en effet jouir ici d’un petit bonheur bien tranquille et sans prétention. Un jeune couple se pointa à ce moment-là à bicyclette. Ils avaient l’air éreinté, dégoûté même. Cette journée de pluie les avait littéralement lessivés et, suprême épreuve, ils avaient traversé le pont de Saint-Nazaire en priant à chaque tour de roue qu’une bourrasque ne les envoie pas valdinguer au-delà du parapet. Ils s’en venaient de Tours et pensaient pédaler ainsi jusqu’à Bordeaux. Bien au chaud dans mon van, j’ai pris un malin plaisir à les regarder s’esbigner pour monter leur petite tente de rien du tout. J’ai bien pensé leur offrir un verre de vin mais on sentait qu’il y avait entre ces deux tourtereaux un peu d’eau dans le gaz. Ça croassait plus que ça ne roucoulait, si vous voyez ce que je veux dire, et moi aussi, nom d’une pipe, j’avais mes soucis.

Retour du soleil

Deuxième jour

La Plaine-sur-Mer – Machecoul

Il aura fallu soixante-quinze longues années avant que le gouvernement britannique reconnaisse officiellement le naufrage du Lancastria, un paquebot réquisitionné pour permettre l’évacuation des forces armées de sa Majesté qui refluaient vers la côte atlantique devant l’avancée foudroyante des troupes allemandes. Le 17 juin 1940, dans une panique totale et sous le feu continu des attaques de la Luftwaffe, peut-être plus de 10 000 hommes – nul ne connaît le chiffre exact – s’engouffrèrent à bord du navire conçu à l’origine pour accueillir un maximum de 2 150 passagers. Ses amarres à peine larguées, une escadrille de Junkers bombarda le bâtiment qui coula au large de Saint-Nazaire en une vingtaine de minutes. Certains historiens évaluent les pertes à plus de 6 000 victimes, ce qui représente la plus grande catastrophe maritime de tous les temps mais on n’en saura pas davantage avant l’ouverture des archives prévue en 2040. Or, les autorités britanniques, Churchill en tête, décidèrent de garder secret l’événement afin de ne pas démoraliser l’opinion publique, déjà fort éprouvée par la déroute face à la Blitzkrieg et l’évacuation de Dunkerque. Secret militaire. Motus et bouche cousue. Les jours suivant, les habitants du secteur virent affluer sur les côtes des centaines de cadavres englués de pétrole qu’ils enterrèrent avec les moyens du bord dans les cimetières alentour, de Saint-Nazaire jusqu’à Pornic. Je ne suis pas un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, et d’ailleurs je ne me pose en spécialiste de rien du tout, mais connaissant quand même deux ou trois choses sur le sujet, je m’étonne d’avoir tout ignoré de ce drame jusqu’à ce jour.

Je me trouvai maintenant face à l’océan, sur la pointe Saint-Gildas baignée enfin par une extraordinaire lumière printanière et sur laquelle je mettais les pieds pour la première fois de ma vie. Ce retour tant attendu du soleil m’avait donné un bon coup de fouet au moral. Non loin d’un blockhaus, une plaque commémorative expliquait en quelques lignes et images ce qui s’était passé en cette funeste journée du 17 juin 1940 et avait été tenu secret pendant tant d’années. Je décidai de m’aérer les guibolles quelques heures pour faire le tour de la pointe, sorte de bastion naturel qui, par défi ou par morgue, semblait tirer la langue au grand océan. À ma gauche s’effilait tout en longueur l’île de Noirmoutier tandis que la clarté me permettait d’apercevoir le profil bien modeste de l’île de Hoëdic qui ne perdait rien pour attendre ma prochaine visite.

La balade était plaisante, ponctuée çà et là de panneaux explicatifs consacrés soit aux blockhaus du Mur de l’Atlantique, soit à des peintres qui avaient œuvré dans les parages et dont le tableau se trouvait reproduit ici face au paysage réel. On longeait quelques criques de sable très jaune et des récifs qui plongeaient vers la mer. C’était visiblement un circuit très prisé par les promeneurs et les touristes. Des « bacs à marée » avaient été installés le long de la côte pour y déposer les débris qu’on pouvait ramasser sur les grèves dans un geste « éco-citoyen », précisait l’affiche. De l’autre côté, des villas du début du XXe siècle se succédaient avec plus ou moins de bonheur architectural, la plupart bien entendu gardaient les volets clos, ce qui était tentant pour un voleur et navrant pour un promeneur. Beaucoup d’entre elles portaient un nom un peu tartignolle, tantôt à la mode bretonne – Kerlouise, Keremma, Kermachin, Avel Mor, Roz Avel… – tantôt plus généraliste – Folle Brise, Les Mille Roses, Vents et marées, Chantelevent… et je me suis demandé si elles répondaient quand on les appelait par leur nom, ces maisons à la con. La balade s’achevait devant un télégraphe reconstitué situé près du sémaphore proposant une petite exposition sur l’histoire dudit télégraphe.

Je ne voyais guère d’intérêt à traîner dans le bourg de Préfailles. L’église était tristounette et la dame qui s’occupait de l’entretien des lieux était désolée de ne pouvoir m’indiquer la direction du cimetière. « Je suis nouvelle ici, s’excusa-t-elle comme si elle venait de commettre un péché véniel. Allez à l’office de tourisme, c’est plus sûr ! » Aussitôt dit, aussitôt fait, la jeune femme de l’office me tendit avec un large sourire qu’il me semblait déjà avoir vu quelque part une carte des environs en me demandant mon code postal. J’aurais sans doute souhaité qu’elle m’interroge sur mes motivations de voyageur égaré à la recherche d’un cimetière, qu’elle me questionne sur la réunification de la Loire-Atlantique à la Bretagne, si j’étais pour ou contre un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, ou qu’elle s’autorise pendant qu’on y était à me demander si je croyais en la culpabilité de Guillaume Seznec mais non, de toute évidence, mon code postal lui suffisait amplement, elle n’en demandait pas davantage. Las, je lui livrai les cinq chiffres magiques sur lesquels elle ne fit aucun commentaire mais qu’elle nota soigneusement dans un coin mystérieux de son ordinateur.

Au bout du cimetière de Préfailles étaient alignées une vingtaine de tombes des naufragés du Lancastria. La plupart portaient la mention Known unto God, « connu de Dieu seul ». Le soleil frappait les pierres blanches, toutes semblables à des dominos, à l’ombre desquelles de fragiles parterres de fleurs psalmodiaient des cantiques en silence.

De là, j’ai suivi la côte par le sud jusqu’à Pornic. De croquignolettes petites criques au sable orangé se planquaient le long de la corniche et donnaient envie de s’y baigner mais j’étais bien trop frileux pour y risquer ne serait-ce qu’un doigt de pied. Ici et là également, et bien qu’il n’y eût pas le moindre pêcheur à l’horizon, on apercevait des pêcheries sur pilotis plantées comme des promontoires avancés sur l’océan, des postes de guet qui devaient faire le bonheur des photographes et des vendeurs de cartes postales. Portmain était l’un de ces petits endroits qui méritaient qu’on s’y attarde un instant. Sur le port qui n’en était plus vraiment un, une sorte de paillote était bizarrement aménagée dans un container. Quelques personnes portant chapeau et lunettes de soleil étaient attablées en terrasse. Les femmes qui avaient dénudé leurs épaules laissaient apparaître leur nouveau tatouage et il flottait dans l’air comme un petit avant-goût estival. J’ai pris place à mon tour et la serveuse m’apporta le café que j’avais commandé. Tourné vers le large, confortablement installé, c’était un excellent poste d’observation pour ne rien faire.

Que dire de Pornic, appelé « le Trouville breton », sinon que j’étais à peu près certain d’y être déjà venu sans qu’aucun souvenir tangible ne me revienne à l’esprit ? Sans doute parce que c’était dans une autre vie et qu’une femme aux épaules dénudées, elle aussi, me tenait ce jour-là la main. Or je ne suis pas le seul à avoir plusieurs fois constaté qu’on ne voit pas le paysage de la même façon dès lors qu’on est en agréable compagnie et parfois même, on ne le voit plus du tout. Paul Léautaud, l’amoureux des chats et le pourfendeur aigri du genre humain, s’y rendait régulièrement en vacances, chez « le Fléau », ainsi surnommait-il sa maîtresse, Anne Cayssac, à le lire une emmerdeuse de première mais une redoutable baiseuse. Sa villa, je vous le donne en mille, s’appelait Ker Miaou. Difficile de trouver plus édifiant. En 1929, Léautaud écrivait ceci dans son journal : « Pornic qui offrait jusqu’à la fin de la guerre, et deux ou trois ans encore ensuite, un endroit à peu près tranquille, est envahi maintenant et de plus en plus par plein de maisons nouvelles. Ker Miaou est entouré maintenant de toutes parts de voisins, une raison de plus pour ne pas m’attirer. Où aller, pour fuir tout ce bruit, tout est envahissement, tous ces baragouins, toute cette montée de vulgarité. »

Inutile de prendre la mouche, bonnes gens de Pornic, Léautaud a passé l’essentiel de sa vie à râler contre tout, contre ses propres amis et ses quelques femmes, contre ses éditeurs, contre les gouvernements quelle que soit leur couleur, contre les Juifs et les Allemands et pour finir contre le bon Dieu lui-même. Je me suis garé sur un parking au pied d’un château qui avait appartenu à Gilles de Retz dont on aura bientôt l’occasion de reparler et j’ai marché quelques pas sur l’étroite promenade qui longeait un bras de mer à marée basse où croupissaient, éparpillés comme des hérons sur une vasière, une bonne vingtaine de voiliers et de coques en plastique. Il y avait du monde, certes, c’était les vacances de printemps, ce qui signifiait des familles, des gosses, des landaus, des poussettes, des bagnoles, des vélos, des cris, des pleurs, des chiens en laisse ou non, des selfies dans tous les sens et des marchands de glace, mais que Léautaud n’aille pas se plaindre, il ne connaissait pas encore les conséquences funestes des congés payés qui, depuis 1936, poussaient des hordes de vacanciers vers les stations balnéaires. Pornic en était une, comme tant d’autres, et peut-être pas la pire. C’était même un petit port assez mignon, certaines villas avaient vraiment du cachet, d’ailleurs le dépliant que j’avais entre les mains me souhaitait la bienvenue en me promettant une fois de plus que c’était l’endroit idéal pour se ressourcer et faire le plein d’énergie. J’ai dépassé le casino, ai mis un pied dans une galerie improvisée de photographes locaux qui proposaient des choses enfin originales, puis j’ai longé les quais avant d’emprunter une rue parallèle, jetant ici et là un coup d’œil consterné sur les vitrines des agences immobilières avant de rejoindre le van à petits pas. J’en avais assez vu.

Sauf qu’à la sortie du bourg se trouvait l’admirable tumulus des Mousseaux, vieux de presque six millénaires, c’est-à-dire bien antérieur à nos ancêtres les Celtes ou les Gaulois. C’était un amas de blocs de grès savamment orchestré en pyramide autour de deux dolmens parallèles. À l’origine, le monument était recouvert de terre, moyennant quoi on parle encore de tumulus et non de cairn. Je consultais aussitôt la précieuse édition originale du Guide de la Bretagne mystérieuse

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: