Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Bernard Campiche Editeur

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

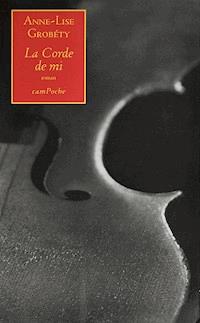

Le pouvoir de la musique pour un peu plus d’humanité

"Marc-Gaston Favrod a un don : il donne une âme aux violons qu’il fabrique. Par contre, il n’a aucun talent pour les relations humaines. Sa femme Isabelle et sa fille Luce en font les frais. Les années passent et Luce va tenter de comprendre ce père absent et taciturne.

Dans

La Corde de mi, Anne-Lise Grobéty écrit, en parallèle, l’histoire de ce père et de cette fille qui ne se retrouvent pas. Avec une plume créative, elle décortique les relations humaines, sans juger. Elle avance dans son récit, le développe, le tient du début à la fin, comme elle maîtrise le verbe et le sens de la formule. Elle donne écho aux thèmes du rejet, de l’abandon, du vide et de l’absence. Un roman envoûtant." -

Contessa Piñon, La Côte

Un roman captivant et lyrique qui nous plonge dans un univers musical qui ne laisse pas de marbre

EXTRAIT

Et dire que j’ai cru gagner du temps !

En passant par la vallée du bas, ç’aurait dû être plus court, sûrement, mais sans ces nasses de brouillard, sans le ciel descendu à mi-côte des sapins, sans tous ces trous dans le paysage… C’est déjà si peu de mémoire ce qui me reste du coin, normal que dans ces conditions je me sois flanquée dans un sacré bourbier, j’ai dû rater l’embranchement, avec l’effondrement des repères, forêt, évasement de la vallée, tout dans le même sac… Le comble, je me retrouve au bord d’une muraille de briques noires, le pare-brise ravagé par les bourrasques…

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

"Anne-Lise Grobéty donne ici son meilleur livre – et lorsque l’on sait la qualité des précédents, on réalise ce que cela signifie. Plus que romancière, elle se fait musicienne, virtuose en violoniste des mots, chef d’orchestre à l’oreille plus fine et au sens romanesque plus développé que jamais." -

Bruno Pellegrino, Le Passe-Muraille

"Le roman d’Anne-Lise Grobéty est beau, émouvant et remarquablement construit." -

Estelle Pralong, A tire d'elles

"Une superbe histoire de filiation servie par un style unique, vaste comme un oratorio entre tragédie familiale et distance salvatrice." -

Isabelle Falconnier, L'Hebdo

A PROPOS DE L’AUTEUR

Anne-Lise Grobéty (1949-2010) étudie à la Faculté des lettres de l’Université de Neuchâtel et effectue un stage de journalisme. Elle commence à écrire très tôt, et elle a dix-neuf ans lorsque paraît son premier roman. Après un deuxième roman, elle ralentit son activité littéraire pour s’occuper de ses enfants. Dans le même temps, elle s’engage politiquement et siège pendant neuf ans comme députée socialiste au Grand Conseil neuchâtelois. Son mandat achevé et ses filles devenant plus autonomes, elle renoue avec l’écriture dès 1984.

Anne-Lise Grobéty se fait connaître du grand public dès son premier roman,

Pour mourir en février, couronné par le Prix Georges-Nicole. La suite de son œuvre remporte le même succès. Ses narratrices cherchent à affirmer leur identité féminine, à une époque où la présence des femmes en littérature commence à s’affirmer. Anne-Lise Grobéty est donc aussi fortement concernée par la condition de la femme écrivain, par les aspects historiques, formels et politiques de l’écriture féminine, mais elle poursuit surtout une exploration de la langue dans une tonalité bien à elle.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 535

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Anne-Lise Grobéty

Née en 1949 à La Chaux-de-Fonds, Anne-Lise Grobéty étudie à la Faculté des lettres de l’Université de Neuchâtel et effectue un stage de journalisme. Elle commence à écrire très tôt, et elle a dix-neuf ans lorsque paraît son premier roman. Après un deuxième roman, elle ralentit son activité littéraire pour s’occuper de ses enfants. Dans le même temps, elle s’engage politiquement et siège pendant neuf ans comme députée socialiste au Grand Conseil neuchâtelois. Son mandat achevé et ses filles devenant plus autonomes, elle renoue avec l’écriture dès 1984.

Anne-Lise Grobéty se fait connaître du grand public dès son premier roman, Pour mourir en février, couronné par le Prix Georges-Nicole. La suite de son œuvre connaît le même succès : le Prix Rambert et deux Prix Schiller lui ont notamment été décernés. Parmi ses publications les plus importantes, les romans Zéro positif et Infiniment plus, tous deux traduits en allemand, et les recueils de nouvelles La Fiancée d’hiver et Belle dame qui mord. Elle a reçu le Grand Prix C. F. Ramuz en 2000, et le Prix Saint-Exupéry-Valeurs Jeunesse de la Francophonie 2001 pour Le Temps des mots à voix basse. En 2006 paraît La Corde de mi, Prix Bibliomedia Suisse 2007 et Prix « Coup de cœur » Lettres frontière 2007, suivi, en 2007, par Jusqu’à pareil éclat.

Ses narratrices cherchent à affirmer leur identité féminine, à une époque où la présence des femmes en littérature commence à s’affirmer. Anne-Lise Grobéty est donc aussi fortement concernée par la condition de la femme écrivain, par les aspects historiques, formels et politiques de l’écriture féminine, mais elle poursuit surtout une exploration de la langue dans une tonalité bien à elle.

Anne-Lise Grobéty

La Corde de mi

roman

« La Corde de mi »,Prix Bibliomedia Suisse 2007et Prix « Coup de cœur » Lettres frontière 2007,a paru en édition originale en 2006chez Bernard Campiche Éditeur, à Orbe

Ce livre de poche paraît avec l’aide dePro Helvetia, Fondation suisse pour la culture

Le poème de José-Flore Tappy, cité en page 5,est extrait du recueil Terre battue,Lausanne : Éditions Empreintes, 1995

« La Corde de mi »,deux cent onzième ouvrage publiépar Bernard Campiche Éditeur,le vingt-troisième de la collection camPoche,a été réalisé avec la collaboration de Julie WeidmannCouverture et mise en pages : Bernard CampichePhotographie de couverture : Philippe PachePhotogravure : Bertrand Lauber, Color+, Prilly,& Cédric Lauber, L-X-ir Images, PrillyImpression et reliure : Imprimerie Clausen & Bosse, Leck,une entreprise du Groupe CPI(Ouvrage imprimé en Allemagne)

ISBN papier 978-2-88241-212-6ISBN numérique 978-2-88241-363-5Tous droits réservés© 2008 Bernard Campiche ÉditeurGrand-Rue 26 – CH-1350 Orbewww.campiche.ch

Bander étroitementles deux parts de moi-mêmeserrer durle présent le passéunir de forceces deux moitiés briséesMéprise

JOSÉ-FLORE TAPPY

Il y a des histoires qui n’en finissent pas de vouloir qu’on les commence.

Quand vous croyez enfin les avoir laissées sur place, vous être fait oublier d’elles, sautillé martelé, les revoilà dans votre dos…

Pendant des années, juste derrière ou au tournant, à la pointe au talon, impossible de s’en débarrasser.

Des histoires qui veulent naître, obstinément, qui ne vous ficheront pas la paix avant, qui se mettent en travers de tous vos projets, jeté ricochet, rencognées sûres de leur heure ; qui sont une part de votre tessiture (de votre blessure), et vous ne gagnerez rien à continuer de les refuser. Il faudra bien, un jour, vous condamner à longue peine d’encrier.

Cette histoire qui n’en est pas moins restée si longtemps comme un violon à l’extrême bord de son chant, en attente de toutes ses cordes sur le cordier.

Une histoire sur la touche, assurément !

À LA POINTE

Et dire que j’ai cru gagner du temps !

En passant par la vallée du bas, ç’aurait dû être plus court, sûrement, mais sans ces nasses de brouillard, sans le ciel descendu à mi-côte des sapins, sans tous ces trous dans le paysage… C’est déjà si peu de mémoire ce qui me reste du coin, normal que dans ces conditions je me sois flanquée dans un sacré bourbier, j’ai dû rater l’embranchement, avec l’effondrement des repères, forêt, évasement de la vallée, tout dans le même sac… Le comble, je me retrouve au bord d’une muraille de briques noires, le pare-brise ravagé par les bourrasques…

Essayer de décortiquer chaque élément à l’arraché : le désastre, j’ai réussi le tour de force de m’engager dans le chemin des tourbières, nez à nez avec un tas de morceaux de tourbe en train de sécher sous le déluge ! Arrêtée à quelques mètres seulement de l’effondrement du terrain, devant une immense fosse creusée… Tout dégorge, il a déjà neigé ici, c’est sûr, ça fond jusqu’au fond des ornières, embourbement garanti… Quelle pétasse je fais, et tout ça à cause de qui ? Seulement parce qu’il a insisté et que je ne voulais pas commencer par le contrarier, de toute façon inutile colère contre une bête affaiblie couchée à ses pieds… Est-ce que je n’ai pas déjà assez enragé trop de fois contre lui et sans résultat ?… Le pire, cette histoire de fausse route, le nez qui pique droit dans la tourbe /Markus/ mais c’est pas le moment de s’apitoyer sur l’ironie du sort, si je reste la tête sur le volant /l’homme retrouvé dans la vase danoise frais comme une souche de bouleau on a même pu analyser le contenu de son estomac pour connaître son dernier repas/ je vais mourir enfoncée d’une pièce, sandwich au poulet avec mayonnaise.

Gémir, ouvrir la portière, chaque geste économisé au plus près, sortir prudemment un pied, pas question de faire la chochotte, au premier pas les bottines sombrent dans un brouet épais, au troisième l’eau glacée traverse mon béret, le bruit d’un siphon sous la semelle, tanguer sur un bon kilomètre ou deux, avec mon sens des mesures ça peut tout aussi bien être le double, une barbotée lamentable, glaciale, jusqu’à ce que, enfin, le fantôme d’une ferme ! Avec sa faille chaude : une porte d’écurie et un paysan qui pourrait m’envoyer paître ailleurs, mais on est fait d’un autre bois ici, il m’écoute, un peu goguenard puis dégoûté, ça se voit : va falloir au moins sortir le tracteur aux grandes roues pour aller dans les marais par une telle détrempée. « Vous avez de la chance, j’ai juste le temps avant de traire. »

Dans l’habitacle, tressautant sans ménagement à ses côtés, j’essaie de me dédouaner en lui expliquant que je ne suis pas de la région, je venais de temps en temps ici, enfant, je débarque à peine de Rome, le contraste est… Le mot m’échappe tellement j’ai froid. Et lui il le trouve pour moi :

« Radical, hein ? »

Oui, c’est sûrement ça – radical ; quelque chose qui tient de la racine, pourquoi pas.

— C’est quand même pas une raison pour vous mettre dans un merdier pareil, qu’il dit en jaugeant mon véhicule crotté jusqu’au front par mes tentatives de fuite. Mais vous vouliez aller où ?

Je prononce ce nom de petites misères d’enfance, Combe-Verrat, chez le luthier Favrod. Il a le bon goût de rigoler : « C’est franchement pas la bonne direction ! Et le luthier, vous savez, il y a des années qu’il habite plus là, et les deux vieux Pelet, ça fait longtemps qu’ils sont morts. Si c’est pour un violon à réparer, c’est pas la peine. »

— Je sais. Mais le luthier m’a demandé d’aller chercher quelque chose chez lui.

Et après plusieurs secondes de lutte serrée, j’ajoute : « Je suis sa fille. »

Il me dévisage comme s’il ne m’avait pas vue jusque-là.

— Oui, je me souviens qu’il avait eu une fille, mais elle a pas grandi là. Une année après, sa mère et elle (sa main lancée vers le ciel)… évaporées !

Du mal à s’en sortir, il commence à perdre patience, on sent qu’il fait attention à son vocabulaire tout en n’en pensant pas moins, le tracteur se cabre au bout de quelques mètres, la voiture goge de plus belle dans son jus quand enfin une secousse la ramène sur le chemin, à la laisse comme un gros chien jusqu’à la route goudronnée. Pour le dépannage, il ne veut rien. Il salue, doigts à la casquette, moi dans un sens, lui dans l’autre.

Et dire que j’ai failli manquer encore une fois l’embranchement, j’étais déjà presque en train de redescendre la côte de l’autre côté quand j’ai aperçu dans un léger effrangement du brouillard, en contrebas, le groupe des trois maisons. Elle a dû me voir arriver, accourt sous son parapluie pour m’abriter : « J’ai cru que vous ne viendriez plus, vous aviez dit le début de l’après-midi. »

Pieds trempés, cheveux en berne, le ciel noir qui absorbe le peu de lumière qui reste, je tremble et pleure de trop de contrariétés. D’un coup d’œil, elle comprend. « Je vais vous faire un bon thé chaud, il faut d’abord vous sécher. »

Elle m’entraîne dans sa cuisine, ça sent le beurre cuit, le lait, un peu la litière de lapin, j’ai l’impression d’entendre crépiter mon humidité sur la peau, je lui raconte mon équipée dans les tourbières, pathétique ; elle ne rit pas, compatit plutôt, ouvre la boîte de biscuits. « Par un temps pareil, on a vite fait de se perdre quand on connaît pas. Vous étiez toute gamine la dernière fois que vous êtes venue. Vous vous souvenez de nous ?… »

Non, pas vraiment, mais une fois encore elle trouve ça normal. Elle finit par me demander comment il va sur un ton qui fait penser qu’elle n’a pas forcément beaucoup de sympathie pour lui. Et je m’entends dire : pas trop bien. « Vous le saluerez de ma part. J’espère qu’il pourra bientôt revenir un peu par ici. Cette maison vide depuis tellement de temps, c’est triste. J’ouvre les fenêtres en été, tant que je peux, mais quand même une maison qui n’est pas habitée, elle s’abîme. Il faut dire qu’on était habitués à la compagnie, avant, du temps des frères Pelet il en venait du monde… Mais faudrait y aller avant que la nuit tombe, parce que l’électricité est coupée, vous savez. Je vais vous prêter une lampe de poche, sinon vous n’y verrez déjà plus rien si vous devez chercher quelque chose. Vous allez vous en sortir, là-dedans ? »

Je crâne, je dis : bien sûr. Mais la bourrasque de pluie glacée qui me vole dans les plumes entre les deux maisons me fait perdre le peu d’assurance retrouvée ; à peine la porte ouverte, le couloir noir flagelle mes jambes, à ma gauche la cuisine, un coup de faisceau de lampe naine par-dessus la table, je continue à petits pas de Japonaise empêtrée dans son kimono tellement j’ai peur d’avancer, où poser le pied avec ma carte de l’horreur dans la tête /souris crevée araignée rat cancrelats pomme pourrie/, elle a dit « droit devant puis sur votre droite », le seuil de l’atelier, j’y reste vissée, jamais je ne pourrai entrer dans la pièce aux yeux collés, la pluie qui s’assomme contre les vitres, froid de canard et rien que l’odeur, humidité, vieilles boiseries, poussière, moisissure, je me contente de tendre le cou le plus possible… Mais entrer, non. Je ne m’en vanterai pas, bien sûr, c’est pas la version que je lui donnerai, je dirai… Tendre le cou pour renifler, si ça me rappelle quelque chose, le sofa, peut-être, je n’aimais pas m’asseoir, ça puait le vieux et il y avait toujours un ressort qui se plantait au mauvais endroit de la fesse. Depuis qu’il est parti en ville avec sa lutherie, rien n’a dû être changé. Mais aller jusqu’à l’armoire, au-dessus de mes forces, il faudrait déjà forcer la soie brune de la toile d’araignée, prendre le risque insensé d’un fil qui se colle au front, ou son frissonnement sur le menton, et ensuite il faudrait, jusqu’à l’autre bout de la pièce, traverser ce filet aigrelet de lumière, d’ailleurs c’est trop tard pour trouver quoi que ce soit, j’aurais mieux fait de ne pas venir, pour l’électricité je ne pouvais pas savoir, quelque chose remue à côté du sofa, double salto arrière du cœur, ma lampe ose à peine se baisser, mieux vaut quand même en avoir le cœur net, s’il faut affronter /rat revenant/ autant le voir dans les yeux, le rai de lumière surprend deux brins dorés aussi effrayés que moi, la bête houffe deux fois, s’écrase au plus bas sur le sol pour s’échapper au fond de la pièce et feule derrière un meuble, il ne manque plus que ça, enfermer un chat et qu’il crève dans l’atelier à petits piaulements de détresse, quelle horreur… Évidemment, j’ai laissé la porte ouverte, il m’a suivie, s’il est sauvage, s’il griffe, j’avance un peu, taper des pieds, le plancher sous le choc fait résonner des vibrations métalliques, grogne comme un ours dérangé quand je fais un pas de plus, aller chercher la voisine, elle saura comment le faire sortir, mais la bombe de fourrure s’enfle en éclair contre ma jambe et gicle dans le couloir, d’un bond vers la porte d’entrée. Je reflue presque aussi vite que lui, tire le battant, tourne la clé.

Dehors, à lentes gorgées, j’avale un peu d’air froid pour obliger mes palpitations à se calmer, l’humidité, l’émotion mordent mes lèvres, la pluie patine déjà sur mon visage, bouillonnements de trop de choses à la fois…

Peut-être qu’on me laissera encore entrer dans ta chambre.

Quelques minutes seulement, parce que je viens de loin.

J’espère te dérider un peu en te racontant l’enlisement dans la tourbière pour que tu passes l’éponge sur l’échec de ma mission. Et si, comme on peut s’y attendre, une vieille lie de courroux marne au fond de ton œil (quelle empotée je fais, hein ?) quand tu verras que je viens sans l’étui de violon, je prendrai les devants, je dirai que je reviendrai la semaine prochaine, je retournerai le chercher avant de venir te voir.

À contrecœur, moi l’empotée, l’évaporée, je te promettrai de remonter dans le pays de mouilles et de gouilles,

de soue

et de verrat mal entourbé où tu es né.

AVOIR UNE ÂME BIEN NÉE N’EST PAS CHOSE AISÉE

… Le temps et les nouvelles étaient si abominables ce matin-là que le BonVieux s’est cru obligé de faire le déplacement en personne.

Et, ma foi, il descend plus bas que prévu parce que le ciel a la panse gorgée d’eau, traînant jusqu’au sol. Il a plu à glèbe fendre sans répit depuis la Saint-Frusquin, l’été n’en finit pas de ne pas commencer ; que le ciel casse donc sa cruche d’un coup et qu’on n’en parle plus ! Les gens en deviennent chaque jour plus rosses, et combien plus désespérés ceux qui épuisent leur vie dans les tranchées, main à la cartouchière.

Le BonVieux, dans son élan, descend plus bas que de raison. La femme est sur son lit, une autre lui tient les cuisses écartées de force et ne cesse de la houspiller : « Est-ce que vous avez fait tant d’histoires quand vous l’avez fait ? Alors pourquoi gémir à cette heure ? »

C’est que le petit vient tout de traviole, queue pardessus tête ; même s’il est aussi minçolet qu’un fil de pêche, il ne quitte toujours pas l’étroit caniveau où il sera tantôt fait comme un rat s’il ne se décide pas à montrer à la lumière autre échantillon que le bout de son derrière. Celle qui ne souffre que de perdre son temps menace maintenant de tout laisser tomber, mère en sueur et débris d’enfant… Pluie perdure interminablement à vitre fendiller, pleurant des temps meilleurs – qui toque, toque, toque à mon carreau scande le temps dans la chambre ? Quand une rafale plus brutale ébranle le chambranle du toit, et boum, faisant sursauter le ventre !

— Enfin le veau se décide à montrer la patte. Si vous ne faites plus tant de manières on va pouvoir faire enfin avancer l’affaire.

Et à force de tournicoter la gambette aussi fine que baguette d’osier, celle qui ne souffre que de perdre son temps finit par tirer la petite bête de sa soute d’obscurité – qui toque toque trop longtemps à mon vantail voit ses secondes s’indurer en éternité, soupire le temps gêné…

— Aïe, vous y avez mis trop d’heures, je vous avais avertie : il est né mort.

Arrivé les quatre fers en l’air sur son faîte de toit, le BonVieux ne comprend pas grand-chose à ce qu’il voit ; pour l’exécution de ce genre de détails, il a toujours fait confiance à ses saints bénis. Lui, il constate seulement que ce n’est pas de cette portion d’univers que lui provient ce surplus d’âmes usagées à recycler dont on le gratifie par barils entiers depuis plusieurs années.

« Plus à droite, plus à l’est, plus à l’ouest, passez le fil de la frontière, cinglez loin de cette maison au pied des crêtes. En élargissant votre cercle d’aigle géant, vous verrez que là-bas il pleut à fendre les murs et les corps, à fêler les têtes et les cœurs, il pleut des pluies bien plus ravageuses que celles de vos nuées, des pluies dont chaque goutte apporte un peu plus de grains dans le bec de la mort », pourraient dire au BonVieux les deux femmes dans la chambre s’il avait eu la bonté de se montrer.

Mais ne se montre pas. Ne se montre jamais. Le BonVieux est certainement le plus grand timide de tous les temps. Voilà la malédiction de l’homme : avoir hérité d’un BonVieux qui se ronge les sangs à l’idée d’être repéré.

Mais avant de refaire illico le trajet à l’envers jusque-là où il ne pisse que des âmes à recaser, il se penche toutefois vers le lit et soupire, soupire, soupire d’ennui à deux pouces à peine des narines du petit : quel inutile pays de gouilles et de soue, se dit-il…

— Toi, mon garçon, tu es un sacré chançard, chuchurre celle qui n’a souffert que de la vexation de l’avoir tenu pour mort, alors qu’il ménageait seulement l’effet de ses premières pulsations et différait son air de minuscule baryton. Toi, mon garçon (disant tout en nouant autour de son corps d’avorton une chemisette de coton jaunie qui avait réchauffé plusieurs torses avant le sien), là d’où tu viens tu as dû brouter du trèfle à quatre. En tout cas, ce n’était pas ton heure de rebrousser chemin, mais il va quand même falloir t’accrocher pour tenir sur la longueur…

Et celle qui a souffert plus que la pierre chauffée à blanc, aux yeux couturés de cernes noirs comme les cercles du fourneau, s’inquiète : « Quel gringalet… » Oui, un chenillon cousu de fil blanc, Mongarçon – ses ongles n’ont pas eu le temps de pousser, à l’extrémité de chacun de ses doigts une goutte de pus, faut-il que ce vermisseau soit condamné à persister jusqu’à la saison nouvelle ? Et s’il doit toute sa vie traîner avec lui pareille voix de fausset, mazette, une mésange nonette n’y reconnaîtrait pas son petit !

— S’il passe la nuit, il sera fait du bois dont on fait les flûtes. Tenez-le bien au chaud, en tétée autant qu’il faut.

Et le grand frère qu’on a oublié pendant tout ce temps, dodelinant de la tête sur le seuil de la chambre d’où il a été repoussé à chaque tentative d’entrée, le grand frère affamé fait le pari du bruit ; le gros bol rouge à pois blancs prend de la gîte sur le bord de la table de la cuisine… Bascule, fauché en miettes de porcelaine rouges et blanches sur le carrelage.

— Il y a encore celui-là, rogne la femme qui souffre de n’être pas rentrée chez elle plus tôt. Je vais vous faire envoyer Bernadette, sinon vous ne vous en sortirez pas.

Allez savoir ce qu’aperçoit Mongarçon, comme première image du monde, à travers la gélatine de son unique œil ouvert, juste avant de s’engourdir sous le téton de sa mère… La paume tachée de sang du grand frère, tendue vers son museau, qu’un tesson du bol brisé a ébréchée ?

En tout cas, le BonVieux a réussi à se désemberlificoter du noir joug des sapins et à retrouver, plus à l’est, le nid de frelons teutons pour leur sonner les cloches.

— Vous entendez ? crie Bernadette en passant la porte. Les cloches ! L’armistiche est signé ! Votre bébé est une vraie petite marchandise de paix !

Non, ce n’est pas surprenant que Mongarçon ne soit pas fini en ces temps où tant d’enfants n’ont été que surfilés à la hâte. Comment peaufiner l’affaire quand on a juste le temps de rentrer chez soi (ayant survécu à quelles calamités, à quelles souffrances ?), harassé, empestant d’odeurs de poudre de sang de pourritures ou d’essence, recuit dans son jus de sueur et de trouille, pour gicler entre deux eaux de sommeil un peu de semence là où il faut, se rendormir avec l’espoir de ne plus jamais être rappelé à l’ordre du jour ? Et quand on doit filer au plus vite, deux ou trois jours plus tard, après s’être heurté au pire dans le regard de ses proches ? Avec le risque de revenir le plus souvent incomplet, disloqué, les arêtes à vif, un tesson d’homme qui ne ressemble plus à rien ? Ou lamenace de ne voir revenir de soi qu’un objet, médaille, montre, quand tout le reste, âme et os, est resté devant des villes aux noms à coucher dehors pour l’éternité ?…

Pourtant, le hasard a fait naître Mongarçon dans un pays que l’horreur a soigneusement contourné ; on en est encore à se demander comment ce petit insecte buté, bien campé sur ses pattes appuyées contre la Botte italienne, a réussi à faire le gros dos jusqu’à ce que la grêlée soit passée, alors que tout autour, de l’autre côté des barbelés de ses frontières, les chars d’assaut ont traversé les rues au pas de charge dans un sens (et des mois plus tard ont pris leurs chenilles à leur cou en sens inverse !), brinquebalant de tout leur pesant d’acier (entre nous, qui n’a jamais entendu de sa vie la sarclée nocturne de ces grosses bêtes puantes raclant le sol, ni aperçu les lueurs de leurs yeux jaunes fouaillant l’obscurité, ne saura jamais de quoi est pavé le chemin de l’enfer). Mais ce n’est pas parce que la guerre se contente de narguer vos frontières que vous êtes dispensé de vous habiller en soldat et de quitter votre maison, non, vous devez mimer tout comme il faut les gestes du conflit mais sans les bruitages ni les carnages. Avec deux jours par-ci de permission pour la mise à feu de la relève de la patrie, une nuit de temps en temps au service de la légitime copulation. Rompez !

Son géniteur ayant été mis à ce régime, c’est précisément dans cette veine de précipitation que Mongarçon a été conçu.

Mais pour ce qui est d’être chançard et de venir du pays du trèfle à quatre… Mongarçon a plutôt été l’enjeu d’une sorte de marchandage avec décalage horaire, comme s’il avait reçu son âme incarnée en léger différé.

La vérité est qu’il a vécu avec un père moins d’une journée, disons une vingtaine d’heures, plus une poignée d’interminables secondes pendant lesquelles il a eu un père luttant contre l’eau furieuse d’une rivière frontalière rendue vorace par les fortes intempéries des dernières semaines. Alors qu’il regagnait son cantonnement dans la semi-obscurité, après avoir fêté en toute dignité et quelques verres de marc la naissance de son second fiston, le papa s’est empêtré dans le revers de son pantalon de gros drap militaire, s’est croquejambé sans possibilité de rétablissement et est allé s’engloutir dans les écumes de la Furieuse tout heureuse d’appesantir encore sa carcasse d’uniforme. Et ses souliers cloutés ont achevé de le lester par le fond.

Il n’est pas aisé d’avoir une âme bien née, même quand on est une petite marchandise de paix.

Moi, l’évaporée…

Il y a des mots qui se plantent au milieu de la figure, comme s’ils avaient pris la place du nez, grossis au point de servir de tremplin à tout ce qu’on pense dans la journée… Ce mot, il devait attendre en embuscade depuis longtemps, guetter un moment de distraction (l’embourbement dans une tourbière, par exemple) et hop saut ! s’enfonce dans le derme à la manière d’une tique… Quand même, la providence qui choisit ce type avec ses bottes de fumier, sa vareuse verte, pataugeant dans la boue pour attacher sa corde de remorquage, et qu’elle réussisse à lui souffler ce trait de génie, ce mot lâché presque par hasard : la mère et la fille évaporées – c’est fort. Dans le fond, pas de terme plus approprié et il tombe dessus pile ! Adjectif début du XVIIe, qui a un caractère étourdi, léger, qui se dissipe en choses vaines. V. dissipé, écervelé, étourdi, folâtre, léger (cf. sans cervelle). ANT. Grave, posé, sérieux. Sans compter le sens premier : se disperser dans l’air en vapeur, disparaître, se volatiliser.

J’éternue à plein nez dans mon dictionnaire, dispersion de gouttelettes sur la page, dire qu’on peut se faire une toute belle leçon de psychologie appliquée, prendre une sacrée secousse d’identité rien qu’en rebondissant d’un article à l’autre du lexique. Évaporée, c’est exactement le mot qu’il me fallait. Combien de fois j’ai dû entendre autour de moi, depuis toute petite : « Tu es étourdie, Luce… Quelle écervelée ! Tu es encore dans la lune ? Tu ne peux pas faire plus attention à ce que tu fais ? » Et plus tard, plus lourd de conséquences relationnelles, n’est-ce pas : « Tu n’es pas sérieuse… Tu ne pourrais pas t’occuper d’autre chose que de futilités ? » Ou encore : « Où tu étais passée ? Chaque fois qu’on a besoin de toi… » Alors, à toute cette batterie de reproches entassés, traînés en casserole, je préfère nettement le vocable du chat botté dans le bourbier, au moins il a le mérite de remettre au goût du jour des choses que j’avais sciemment passées à la tapette à mouches…

Et tout ça en choisissant un terme qui ne doit pas être si habituel dans sa bouche, surtout pour qualifier le brusque départ du foyer conjugal d’une femme et de son bébé !

Le mérite de me faire entendre /harmoniques cordes à vide/ est-ce que ce ne serait pas justement de l’instant d’évaporation avec ma mère que j’ai hérité la fâcheuse tendance à être là sans être là, à disparaître au plus mauvais moment, quand on commence à compter sur moi, au moment où on attend de l’engagement dans la relation, de l’attachement ?…

Éternuer sa vérité entre les pages d’un dictionnaire, on aura tout vu ! Mais non, j’ai pris froid, tout simplement, avec les pieds trempés dans mes bottines pendant des heures rien de plus normal. Voyons, je cours plus vite que mes angoisses d’adolescente, je n’ai pas de temps à perdre avec toutes ces vieilles histoires, je ne me laisserai pas déstabiliser par un mot malheureux dans la bouche d’un paysan, par la pression d’une journée glauque à vous donner des boutons dans les souvenirs /Nicola/ et ce que je ne veux pas voir cette fois encore, ce délit de fuite Peut-être tout proche, la dérobade, l’échine qui se creuse, le plus loin possible de la main qui veut caresser… Nicola, ce n’est pas le moment d’y penser, chaque chose en son temps.

Je suis lourde, lourde depuis plusieurs jours. Je bouffe à n’en plus pouvoir. Sucré. Salé. Sucré pour oublier le trop-plein de salé. Si seulement je n’étais pas remontée dans cette satanée vallée, et par un jour pareil, on n’a pas idée. Je déteste les coins mous, la fadeur des pâturages huileux, gras, les baumes, les dolines, les emposieux, tout ce vocabulaire de subtilisation, d’effondrement, d’enfoncement… Dans un pays de trous, de vapeurs, forcément on finit par être englouti, par s’évaporer. Ou fuir. Je croyais en avoir fini pour toujours avec ça, avec la peur du vide sous les pas, du terrain qui cède, la jambe aspirée par le sol marécageux, le manque de cran de devoir vivre sans être aimée, les ambivalences je l’aime je l’aime pas, et non, je me suis laissée aller à un moment de faiblesse, il a suffi qu’il réapparaisse… Parce que, lui aussi, évaporé, non ? Douze ans d’évaporation ! Je croyais en avoir fini avec cette histoire, je m’étais faite à l’idée que je ne le reverrais plus et que ça n’était pas plus mal, j’en connais tellement dans mon cas, ponts coupés avec leur père ou leur mère, et on a beau entendre les psychologisants dire que pour avancer, pour « grandir », il faut absolument savoir qui sont ses parents, se réconcilier, tout ce genre de déclarations revigorantes, on serre les dents, on se dit « ça ira ! »… Quand j’y pense, il y a encore deux mois le recoupement de nos deux courbes paraissait totalement inconcevable, et maintenant, en une dizaine de jours, voilà où j’en suis : mon père sur son lit d’hôpital, gris, amaigri, qui me prie – ou plutôt m’enjoint – d’aller à Combe-Verrat pour lui rapporter, je vous demande un peu, un étui de violon auquel il tient, et moi obéissant comme une gentille fifille acquise à son amour sans réticence depuis sa naissance, qui me lance – par une journée à ne pas laisser un pendu dehors – sur des routes où je n’ai plus mis les pieds depuis des années. En plus, je fais chou blanc, je me perds dans le brouillard, je m’embourbe dans la tourbe, je me ramasse un rhume, tout un lot de symboles freudiens, sûrement. Et quoi, pour toute consolation ?

Une volée de bois vert dans son œil toujours vigilant !

Ce beau brouillard depuis toutes ces années, impénétrable. Et crac une lardasse : un coin de paysage avec vue sur tout ce que j’ai voulu soigneusement snober, mes défaites d’enfant, mes pitoyables tentatives de rapprochement de jeune fille, mes attentes toujours méprisées, le rejet… Même si je ne le veux pas, depuis l’autre jour je suis sans cesse ramenée à ces années de petit âge glaciaire. Et déjà en train de redescendre jusqu’au bas de la paroi, à l’approche de la première prise, vers mes quatorze ans, quand j’ai commencé à faire le grand écart entre emballements et abattements, avec une confusion de sentiments certainement normale à cet âge, les broiements du manque de confiance et le refus du doute en même temps. Ce que j’ai pu m’enlaidir dans les complications affectives ! Alors qu’il me fallait à tout prix, et vite, des certitudes sur ma capacité à être aimée. Trop roulée en boule sur moi-même /toujours dans la lune/ incapable de délimiter ce qui était encore moi et ce qui ne l’était déjà plus, où commençait le sentiment de l’autre, où s’arrêtait le mien, quand les autres pouvaient être blessés plus que moi-même… Je me laissais envahir par n’importe qui et n’importe quoi tout en affirmant mes hautes exigences d’indépendance, en terrain miné. Je me faisais penser à une renarde obsédée par la seule idée d’entrer dans le poulailler, dès que j’y avais mis les pattes, mon obsession unique était d’en ressortir au plus vite, je voulais absolument faire partie, être acceptée, et en même temps je ne supportais aucune appartenance, à peine intégrée dans un groupe je faisais tout et son contraire pour en être exclue ou m’enfuir, tout simplement. Luce, elle est lunatique !

Évaporée.

Je ne faisais pas non plus la différence entre lointain et proche. Tout soulevait le même clapet d’émotion, guerre d’Afghanistan, humiliation d’une mauvaise note, images de famine en Éthiopie, indigestion, rebuffade d’un presque amoureux, accroc au jean neuf. Je m’amollissais dans des lectures débiles et quelques autres m’essoraient jusqu’à l’os. Mais c’est au milieu de ces cafouillages que moi, qui me piquais d’écrire (comme me l’avait fait remarquer un de mes professeurs alors que je venais de commettre l’irréparable outrage d’avoir employé un mot pour un autre dans une rédaction), moi qui me piquais d’écrire j’ai tracé un jour une phrase surgie avec une évidence, mais d’où ?, peut-être croisée sur les lèvres de quelqu’un ou cueillie dans un livre, sortie d’une plante en pot, qui sait ! Et elle se tenait au milieu d’une page, compacte, têtue : Comment pousser haut et fort sans l’effort des racines ?

Plante. Arbre. Dans l’épaisseur de la terre, dans l’obscurité, un labeur silencieux ; loin de la couronne et du prestige, à l’abri de la lumière /luce/ ce qu’il est facile d’occulter, dans l’humble, dans l’humus : le secret vital de la vigueur aérienne, le lacet des racines – ce qui resserre, tient ensemble, ancre.

Autour de moi, il y avait plusieurs copains et copines dont la relation à leur père n’était pas simple. Ou à leur mère. Des gosses de divorcés, il y en avait déjà de plus en plus. Le père qu’on voit le week-end, ça devenait chose courante. Et des filles qui n’avaient pas connu leur géniteur, filé vite fait avant leur naissance ou peu après, j’en connaissais aussi. Moi, j’étais un cas plus troublant. J’avais un père, je savais où il vivait, mais mes contacts avec lui étaient faits de courts épisodes dictés par je ne sais quoi. Je le voyais tous les tremblements de terre ou les années chinoises du Singe, à l’occasion de la floraison de la patate douce – qu’est-ce que j’en sais. Pourquoi je le voyais, pourquoi pas, c’était la mer à boire. Les autres passaient régulièrement un week-end sur deux chez leur papa, la moitié des vacances, quelque chose de défini, de clair, mais moi je n’en entendais pas parler pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Puis, par souci de « normalisation », hop ! on me fourguait un après-midi chez lui, deux de suite, un troisième un mois plus tard, et puis plus rien pendant des semaines.

Jusque vers l’âge de quinze ans, je ne me suis pas inquiétée de savoir si c’était important d’avoir un père ou non, et surtout important de le voir. Dans le fond, il ne m’intéressait pas tellement. Quand je le voyais, sa conversation, qui se voulait « éducative et structurante », pour rattraper sans doute les méfaits des inconséquences de ma famille maternelle, me barbait. Ou bien il pérorait sans faille ou il ne pipait mot de tout l’après-midi. Quant à faire des violons… C’est pas que ça me faisait honte, mais aucune de mes copines n’en jouait, personne n’avait l’air de trouver que c’était un vrai métier autour de moi, tandis que docteur, avocat, boulanger, c’est vraiment plus utile à la collectivité.

Donc, un père ou pas, pour ce que ça servait… Jusqu’à l’heure de la phrase sur les racines. Aucune idée pourquoi ce jour-là – s’il pleuvait, si le soleil s’amarrait ferme sur le lac ou non. Mais, tout à coup, cette terrible appréhension : est-ce qu’on peut grandir haut et fort sans de solides racines, est-ce qu’on peut pousser aérienne et confiante avec une racine atrophiée. Le troisième jour, c’en était presque à : est-ce qu’on peut devenir quelqu’un si la moitié de ses racines fait comme si on n’existait pas… La semaine suivante, c’était carrément une plainte d’angoisse : comment être aimée d’un homme si son propre père, celui qui devait vous aimer sans condition, vous a ignorée, rejetée loin de son amour ?

Les motivations de filles et de garçons qui veulent absolument retrouver leur père ou leur mère, pouvoir les regarder en face, savoir d’où ils viennent et questionner (pourquoi l’abandon), sont certainement proches de ce que j’ai ressenti à ce moment-là. Il y avait pourtant une chose qui me troublait bien plus : moi, je savais qui il était. Je pouvais le regarder en face. Je connaissais bien son visage, ses mains, ses expressions, ses façons de se dérober au contact direct. Ou, du moins, je croyais le connaître… Ce qui m’embêtait davantage, c’est que le connaissant j’aie tout à coup eu tellement envie, besoin même, de me rapprocher de lui, d’être acceptée par ce type que je ne tenais pourtant pas en grande estime, que je n’étais pas sûre de pouvoir aimer. De nos relations épisodiques, je n’avais rien appris de déterminant sur lui et sur sa vie qui aurait pu me motiver dans ce rapprochement ; j’étais d’ailleurs encore pleinement englobée dans la sphère de la loyauté à la mère dont le mot d’ordre était d’abord, implicitement cela va sans dire, méfiance, méfiance. On ne parlait jamais de lui autour de moi, on disait « le luthier » juste pour l’intendance minimale. Et moi je ne posais pas de questions. Alors…

Que ce soit moi qui aie décidé d’aller le voir, résolument, cela a provoqué un chamboulement sans pareil chez nous puisque, jusque-là, j’avais tout sauf poussé à la roue, je mettais même plutôt de la mauvaise volonté à nos rencontres. Il y avait bien un an qu’on ne m’avait pas obligée à la visite de convenance, et alors, tout à coup, c’est moi qui force sa porte une fois par semaine… Ça dérange les plans, évidemment. Et pour quel résultat ? Au lieu d’être rassurée, fortifiée dans ma détermination à me faire aimer de mon père, à chaque nouveau passage à l’atelier je me sentais plus impuissante à exister pour lui. Une part de moi s’en foutait, l’autre geignait. Deux parts impossibles à unir, même de force, à l’image du régime de la douche écossaise qu’il me faisait subir : une fois j’étais à peine accueillie, il était distrait, disponible uniquement pour les autres, les clients, ses luthiers, un autre jour il faisait l’enjoué et nous emmenait manger au restaurant, l’apprenti et moi, nous abreuvant de considérations sur le monde, les vins, de tout sauf de ce que j’aurais voulu l’entendre parler.

J’ai failli jouer définitivement les évaporées, jurant un après-midi que c’était la dernière fois que je franchissais ce seuil. Et c’est ce jour-là, précisément, que les circonstances m’ont aidée sous le coup de la colère à renforcer mon envie de ne pas lâcher prise. À cause de l’histoire du bouvreuil.

Sans compter que me voilà remontée à bloc, quelques semaines plus tard, à la faveur d’une sorte d’instant de grâce (faut-il avoir été en disette pour utiliser un tel vocabulaire…). Une tranche de petits miracles à la suite l’un de l’autre l’apprenti est à son cours de musique, l’autre luthier en vacances et aucun musicien ne campe dans l’atelier avec son instrument bancal, le père qui prépare du café, pose la cafetière sur la table basse et m’invite à m’asseoir avec lui, le père qui paraît détendu – j’allais dire normal. Alors, j’ose, je me lance en avant, dans le vide, bêtement plusieurs questions qui se chevauchent, pour que ma détermination ne faiblisse pas en route, et lui tombant des nues : « Mes parents ? Ce que j’aimais faire quand j’étais petit ? »

Mais cette hésitation funeste quand l’occasion est si belle… Ce manque d’arguments pour faire valoir mes droits à savoir…

— Ça m’intéresse, je sais presque rien de toi.

— Et alors ?

Devant son air tout à coup contrarié, la menace que tout capote déjà… Et l’éclair de génie de l’écervelée : « C’est pour l’école, on doit faire une rédaction sur l’enfance de nos parents… La prof dit qu’on ne les interroge pas assez sur ce qu’ils ont vécu, qu’on manque de curiosité. En fait, c’est un exercice sur la transmission… »

Il ricane : la transmission ! ces profs, décidément, ils n’ont rien d’autre à faire que d’emmerder les parents ? Tu n’as qu’à choisir ta mère : une enfance de rêve, des parents de rêve !

Et moi, d’un trait, avec détermination :

— C’est de toi que je veux parler. De mon père.

Flatté que je l’aie choisi, lui, plutôt qu’elle ? Certainement pas. C’est peut-être tout de même l’enjeu pédagogique qui l’a séduit, bien dans la veine de ses aspirations personnelles pour la jeunesse… En tout cas, il s’est mieux calé dans sa chaise et a d’abord fait celui qui n’a pas grand-chose à dire, qui va y aller au compte-gouttes, à la pipette de la mémoire, du genre circulez y a rien à voir. Ne pas montrer un seul signe d’impatience. Visser mes pattes au sol, attendre. J’ai sorti mon bloc de dessin et mon stylo pour faire plus vrai.

— Tu veux que je remonte aux ébats de mes géniteurs ?

L’air las, maintenant, de celui qui aurait trop à dire, qui va résumer quand même pour prouver sa bonne volonté. Voilà l’instant du premier entrebâillement du volet de son histoire sur un jour calamiteusement pluvieux, un grincement de charnière sur l’heure de sa naissance, prématurée s’il vous plaît, une sage-femme impatiente (pourquoi pas), un bébé minuscule et fragile, son père à la garde des frontières, la guerre qui s’arrêterait quelques jours plus tard.

Et lui comme une petite marchandise de paix.

VA TE FALLOIR CHANTER POUR DEUX !

C’est le départ du père en habits gris-vert qui a laissé le grand frère sans voix ? Ou quelque chose avant, déjà ?

En tout cas, la dame de la boulangerie ne peut pas le supporter le gamin : « Tu as perdu ta langue, c’est les mânous qui te l’ont mangée ? On dit bonjour madame quand on entre, bon-jour-ma-dame. » Et elle te l’attrape par les épaules, le secoue en faisant la bouche dégoûtée comme si elle venait d’empoigner une queue de cochon.

Le grand frère regarde sans regarder, regarde à travers, il ne dit rien, souvent rien d’autre que sa colère. Ramassé sur lui-même pendant des heures, assis par terre, adossé à la paroi, une pierre, on voit seulement son pull-over de laine se soulever légèrement quand il respire, il a l’air d’un gamin qui ne bouge pas parce que le photographe a dit « on ne bouge plus ! », il attend interminablement que le photographe presse sur le déclic, brusquement il se redresse, il raye méchamment le cours lisse du temps d’un tesson de cris rauques, fait un bond hors de son cadre, il court dans la cuisine furieusement comme s’il y cherchait quelque chose qui vient de disparaître, il se rue alors sur tout ce qui a le malheur de n’avoir pas disparu, tout ce qui est resté bêtement à la portée de ses pognes, le bébé en grenouillère rose, le pain dans sa huche ouverte, la cruche, bourrelle sa mère de coups à lui bleuir les veines, il frappe autour de lui jusqu’à la cassure, la déchirure, le démembrement de quelque chose.

Depuis tout petit, le grand frère cuve une colère contre les mots, les gens et le vivant, devant ce qui a été façonné, une gorge de colère profonde née bien avant lui s’ouvre dans sa poitrine en filets de cris et de bave, en fracas de remous et de cailloux tout au fond. Mongarçon a appris à ramper, se dresser, cahoter au milieu de choses volant sans raison autour de lui, qui se disloquent, giclent, se brisent, il trottine avec des hématomes sur ses bras maigrichons de petit cochon de lait, mais avec pas beaucoup plus de dégâts que ça parce qu’il est tellement gringalet qu’il roule comme une balle de caoutchouc sous les coups, tangue entre cris et débris. Le grand frère fixe un point dans la cuisine puis fend la cruche du silence, lève les bras en moulinet pour frapper jusqu’à la brisure de l’ordre des choses. Ce qui se passe ensuite dépasse l’entendement, il saisit voracement les morceaux de ce qu’il vient de mortifier et, pendant des heures, avec une lenteur d’aï et des gestes sinistres de méticulosité, il tente de refaire tout en arrière, recompose la tasse sur le sol, le verre, les pages du livre, le cadre, recolle la terre, le ciel, tout ce qu’il a détruit, réagence chaque miette à sa place !

C’est Mongarçon qui entre alors en phase de pétrification, angelot de pierre agenouillé dans sa salopette rapiécée, il observe le grand frère recréer le monde à l’envers.

La seule chose que le frère n’essaie jamais de réparer, c’est la mère ou le nanicule frère. Il ne les touche que pour les frapper. Et quand Mongarçon tente de frôler les cheveux de crin de sa petite main il reçoit une taloche qui le repousse à deux encablures de là…

« C’est mon frère qui a fait ça, c’est mon grand frère, mon frère qui… Mon frère Qui, ânonne le plus petit. »

— C’est toi le grand, il faudra bien l’admettre. Heureusement que tu es fait du bois dont on fait les flûtes, lui redit chaque fois sa mère après l’empoignade.

Et, bientôt, pour que la dame de la boulangerie ne secoue pas frère Qui chaque fois plus rudement en le traitant d’arriéré, avant même que la porte soit suffisamment ouverte, avant qu’on entende la sonnette en haut du battant, Mongarçon crache plus fort qu’il ne faut et pour deux : « Bon-jour-ma-dame-bonjour-ma-dame ! »

— Tenez, le deuxième ne vaut pas mieux. Elle n’a vraiment pas de chance dans la vie, articule la dame de la boulangerie vers les clients, par-dessus la tête des bambins : deux gamins cabossés, et veuve avec ça. Pas étonnant qu’après ça elle balaie ses escaliers en remontant…

Le jour flotte dans une souquenille de brouillard, pour peu on pourrait croire que la brume est pareillement infiltrée à l’intérieur de la maison, entrée avec celui qui parle assis dans la cuisine avec la mère. Quand ils se lèvent, leurs contours sont de moins en moins nets. On désincruste frère Qui de sa paroi, on le relève, il porte son pull-over tricoté neuf, on lui enfile sa veste du dimanche, l’homme entré avec la brume l’empoigne comme un colis encombrant et la mère porte la valise brune. Sur le seuil, plus rien du jour d’avant n’existe vraiment. Il suffirait de tirer de toutes ses forces sur le brin de laine s’échappant de l’écharpe nouée autour du cou de frère Qui pour défaire maille à maille, rangée à rangée, tout ce qui reste du jardin et de la rue, du tilleul et, derrière, le monde sûrement se détricoterait de même, alors on pourrait récupérer la pelote et tout recommencer en plus joli, avec d’autres dessins. Une fois le seuil franchi, les silhouettes s’effilochent très vite, on voit l’esquisse de frère Qui entre eux, Mongarçon fonce à leurs trousses, s’accroche à la veste du dimanche, il lance des mots à la volée, comme une poignée de graines aux moineaux, des mots en désordre, des morceaux de phrases émiettées pour que frère Qui les emporte avec lui, qu’il puisse se débrouiller seul quand Mongarçon ne sera plus là pour parler à sa place. Et pour être sûr que tout cela ne se perde pas dans le brouillard il entrouvre la poche du vêtement et y déverse une dernière giclée de syllabes : Bon-jour-ma-dame…

Sur le pas de la porte où Mongarçon a été ramené de force par la main de la mère, on entend juste le bruit de la mise en marche du moteur, on ne voit plus rien glisser le long du trottoir.

— C’est comme ça, je n’arrive plus à m’en occuper. Il est trop pénible et trop grand, qu’est-ce que j’y peux.

Elle ajoute :

— Heureusement que je t’ai, toi, mon pousson adoré.

Se penchant vers son oreille prise de frisson sous le souffle maternel, elle soupire : « Maintenant il va falloir que tu chantes pour deux dans cette maison. » Tout ce que retient Mongarçon sur le moment, c’est qu’il ne faut être ni trop pénible ni trop grand.

Mais chanter pour deux ?…

Je triche déjà, bien sûr.

Parce que, le jour de grâce, pas un mot de ton frère : rayé du tableau. Cadrage expressément choisi pour qu’il ne soit pas dans la perspective. Il en a fallu attendre du temps pour que ce mot se retrouve sous les poils du pinceau… Le premier jour où tu m’as parlé de ta vie d’enfant, en tout cas, j’ai fini par éprouver une sorte de gêne, tu affichais une si évidente satisfaction en te mettant en scène, avec une forme de complaisance dans ton récit… Je me doutais bien un peu que tu devais en rajouter, tu fignolais les détails avec un plaisir si manifeste que je me suis dit il invente au fur et à mesure, il me mène en bateau. Au point d’être soulagée quand tu as coupé net le fil de ton histoire pour me rappeler d’un ton rogue qu’il était tard. L’instant d’avant, j’étais prête à dire que je pourrais tout aussi bien prendre le train suivant et, d’un coup, plus qu’une envie : filer !

Encore aujourd’hui, il me suffit de repenser à tes brusques changements d’intonation, à tes sautes d’humeur et au timbre de ta voix, les quelques fois où tu as parlé de toi, pour ressentir le même malaise. Ce soir-là, je rentrais pourtant avec un joli butin : ta naissance, mort du père et cohabitation du petit garçon avec sa mère qui faisait ce qu’elle pouvait pour le faire pousser toute seule. Le chant, chanter pour deux, ça tu avais aussi réussi à le placer, mais à ce moment-là, privée de l’épisode du départ de ton frère aîné de la maison, je ne pouvais que traduire : chanter pour elle et pour toi,

chanter pour vous deux.

Elle met la radio seulement le dimanche, pendant qu’elle repasse son linge de la semaine, et elle ne veut pas qu’il lui tournique dans les pieds – s’il se brûlait en passant à côté du fer… Une voix d’homme sort de la toile tendue, il dit : Je chhhante du soir au matin, Je chhhante sur mon chemin… Mongarçon tend l’oreille : la voix va bien finir par dire comment c’est, chanter, non ?… Mais rien. Il se contente de dire qu’il chhhante et pas de mode d’emploi. Faut se débrouiller tout seul pour tout dans la vie.

Et si, chanter, c’était ce souffle rauque, cette plainte du thorax en bout de course ? Galoper en haut en bas, dévaler l’escalier en trichant sur le nombre de marches, remonter quatre à quatre jusqu’au grenier ! « Arrête, malheureux, tu vas te casser les os, tu ne vas pas devenir un agité toi aussi ? »

Décidément, chanter ne doit pas ressembler à ça. Mongarçon espionne les bruits de la maisonnée. Est-ce que la bouilloire finit par chanter quand la flamme lui chatouille le ventre ? Et la vaisselle à force de s’entrechoquer dans le baquet ? Le lait chuintant, frissonnant d’écume, oblige sûrement le pot ventru à chanter en s’y déversant, non ? L’eau dans le tuyau, celle qui se rue en catastrophe dans la cuvette des WC, l’eau de pluie tarabustant les vitres, la goutte se lâchant du robinet pour sauter dans le vide, le feu dans le fourneau, la guêpe agressant la gelée de groseilles, le vent engrangé sous les poutres du toit ? Ou la machine à coudre bercée par la cadence du pédalier, les draps pendus au fil, dévorés des crocs de la bise ? Le balai sur le parquet, la cuillère en vrille dans le bol…

Jouant un matin sous le grand tilleul en fleur, il est surpris par la vibration au-dessus de lui, des milliers et des milliers d’insectes faisant le pèlerinage de la miellée doivent bien finir par faire un chant, le frémissement si intense et l’embaumement lui donnent une sorte d’ivresse couronnée de nausée, mais chanter ça ne peut être que cette merveille : la valse des abeilles dans le feuillage ! Son effort de concentration pour reproduire le vrombissement n’attire toutefois guère l’admiration ; le quatrième jour, elle le tance même, agacée : est-ce qu’on a besoin d’une mouche de plus dans cette maison, est-ce qu’il n’y en a pas déjà assez quand il faut s’en débarrasser ?

Et elle fait mine de le poursuivre avec la tapette à mouches.

Pourtant, comme elle l’aime son pousson, boudiou, qui pourrait en douter. Souvent, le soir, elle le cale entre ses jambes et lui lit une histoire qui parle d’enfants gentils et de vilains garnements. On entend rien qu’à son ton vers qui vont ses préférences. Mongarçon fait semblant d’être intéressé, il attend un peu pour lui faire plaisir puis se consume en bâillements décapants qui la font se taire rapidement.

Mais quand il a insisté si fort qu’elle a fini par prendre le Grand Atlas, alors là, si un bâillement lui échappe, il trouve immédiatement la parade pour le prolonger en une grimace de contentement. Le Grand Atlas est encombrant comme un cheval de trait, lourd et épais à souhait, mais il contient des miracles qu’on n’aura jamais assez de lumière dans les yeux pour tout éclairer. Ce qu’il préfère, c’est les pages du début, les silhouettes en couleurs des pays serrés les uns contre les autres, avec le bleu pour l’eau de mer et les océans, les veines violet foncé des fleuves, le vert pour les prairies et les forêts, le brun et le jaune pour le sable. Des pays entièrement jaunes, ça ne doit pas être pratique, on doit avoir du sable partout, dans les cheveux, dans les souliers, non ? Et ceux qui sont tout entourés de bleu, comment on y va ?… Pourquoi on dit canal de Sué ?

— C’est qu’il fait très chaud dans ces pays et qu’on sue beaucoup.

Elle répond à toutes ses questions, même s’il la bassine, comme elle ne manque pas de lui faire remarquer. Mais elle fait tout son possible pour bien prononcer les noms qu’elle ne connaît pas ; rien que de penser que son pousson saura des choses dont les autres gamins du village n’ont même pas idée que ça existe, ça la motive. Par exemple, les Peuls-Bororo. Ou les Pygmées. Mais lui n’est jamais rassasié. « Et là, tu me lis ce qui est écrit ? »

— Pa-ris.

— Et ici ?

— Ly-on.

— Comme un gros lion ?

— Non, avec un i grec.

Ah bon. Du moment qu’on a complètement réussi à éliminer de la surface de la terre les histoires de filles bien élevées et de garnements, il veut bien avaler n’importe quoi et ne proteste pas quand elle relit la même page que le soir d’avant. La seule chose qu’il déteste, c’est qu’elle triche en sautant des lignes ou qu’elle se mette à mélanger les noms, un bout d’un avec la fin de l’autre, il s’énerve carrément : « Lis mieux que ça, hier tu n’as pas dit Panamo. »

Et quand elle bafouille trop et qu’il la reprend, c’est elle qui explose :

— C’est des noms à coucher dehors : Tchengtou et Tchoungking, on n’a pas la bouche faite pour ça, nous.

— Comment ils ont la bouche faite ?

— Est-ce que je sais, moi ? En tout cas, ils ont des yeux tout petits, comme ça.

Elle tire sur le bord de ses paupières et Mongarçon la trouve trop vilaine.

Et si, dans le fond, le Grand Atlas chantait ?…

Chaque fois qu’elle est occupée dans un autre coin de la maison, à la sauvette Mongarçon va tirer le livre de son silence ; à mi-voix, il s’exerce à bien retenir et à tourner les pages au bon moment. Quand il se sent prêt, il attend qu’elle soit installée sur le canapé avec son tricot et sans se faire remarquer il va chercher son bon compagnon, le pose grand ouvert devant lui, elle ne fait pas attention, elle compte ses tours d’aiguilles, il commence à débiter d’abord à voix basse, sans se tromper, en tournant les pages chaque fois que cela s’impose, il hausse le ton ; levant la tête, elle ronchonne que le Grand Atlas c’est pas un jouet – va le ranger à sa place. Mais Mongarçon, sûr de son coup, prend de l’assurance, le nez à quelques centimètres des cartes, les mots s’envolent comme des papillons dans la chambre boisée, se cognent à la lampe, aux fleurs de la tapisserie, parfums, essences rares, coton, barrissement, sirocco s’élèvent à leur tour sous la mélodie des noms, plusieurs minutes passent, elle n’écoute pas ce qu’il baragouine, elle se lève seulement pour venir poser le tricot contre son dos et mesurer combien de tours d’aiguilles elle doit encore faire avant les diminutions pour les manches, et elle l’entend dire « Pékin ».

— Et ici, qu’est-ce que c’est ?

C’est Changué, évidemment, comme elle dit.

Elle se met à tourner les pages des cartes, au hasard, et elle pointe son doigt : « Et ça ? », il se penche, il observe et nomme. Pays, fleuves, villes et monts s’il le faut. Le visage de sa mère fleurit plus qu’une prairie de printemps, elle le saisit, le serre contre elle, l’embrasse, le déguste : « Mais, mon petit garçon, tu… tu… »

Oui, tu vois, je chante, jubile intérieurement Mongarçon.

— C’est incroyable, mon pousson, mais tu sais lire !

Chaque mois passe le monsieur qui relève le compteur d’électricité. Il arrive sur sa Pétaradeuse, la tête engoncée dans son casque de cuir bouilli. Mongarçon tourne autour de l’engin comme une guêpe.

— Qu’est-ce que tu veux être, Mongarçon, quand tu seras grand ? Mécanicien ou motocycliste de course ?

— Quand je serai grand, je veux être beau.

— En voilà un qui promet, lance en œillade vers la mère le monsieur qui passe pour relever le compteur !

Ne reste plus que la nuit pour révéler son chant.

Mongarçon bande sa volonté, il ne veut pas sombrer, à plat ventre, tête tirée en arrière, à quelques centimètres au-dessus de l’oreiller, ses oreilles partent en chasse. D’abord, les légers piétinements des plumes sous ses doigts crispés, les grognements du plancher à l’étage du dessous, le trémoussement du battant de la fenêtre entrouverte, un moteur au bout de la rue, une rixe de chats qui se dénoue en griffures, les froissements de la vaste tenture du tilleul, des trottis de souris au plafond, la cadence plaintive du rapace derrière la maison.

À force de tenter son ouïe, en proie à des crampes dans la nuque, il comprend que tout bruit de la pire des façons dans le dos des dormeurs. Même la Belle Séléné, roulant sur son ventre trop rond d’avoir avalé tant d’étoiles en route, passe devant la fenêtre en menant grand tapage d’éclat ; quand elle louche vers son lit, prête à lui sauter dessus, il se fait tout petit sous son duvet et enfonce l’oreiller en bonnet sur sa tête… Ses rêves forcissent en vents de tempête, harcelant des forêts décidées à ne plus finir, harcelant des vagues qui durcissent leurs crêtes par-dessus son corps ; dans de beaux draps, il subit le courroux de torrents brunâtres tailladés dans des tranches de canyons, des êtres bizarrement dévêtus sortant de leur case harpouillent ses orteils de la pointe de leur lance…

Dans le relâchement nocturne, le Grand Atlas écarte ses fissures de volcans et laisse échapper ses volutes épicées. Mais, le matin, Mongarçon, chargé d’un ballot d’ombres, de lumière lunaire et de peurs venues de loin, ne débarque que sous l’attente pressante de la voix de sa mère, sonnant plus sombre que la sirène d’un gros cargo qui restera à jamais à quai.