Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Alfa

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

En 1826 estalla en Valencia un movimiento de secesión, La Cosiata, que dará al traste con la Gran Colombia y marcará el nacimiento definitivo de la República de Venezuela. Encabezada por José Antonio Páez, la revolución que se enfrenta al poder central de Bogotá encarna las razones y sentimientos de los venezolanos de entonces para dejar de ser colombianos, tan iguales o parecidas a las que los neogranadinos tuvieron para separarse de sus vecinos en la búsqueda de un destino. Elías Pino Iturrieta se aproxima a los hechos comprendiendo los afanes de aquellos hombres, su tiempo y su circunstancia, y lo hace desde una premisa tan lógica como poco abordada por cierta historiografía: el sueño grancolombiano de Bolívar fue una república de papel, nacida en la imprenta de un periódico, una quimera personal precedida de mucha propaganda; no surgió de necesidades impuestas por la historia ni de auténticos reclamos de dos comunidades que quisieran integrarse para ser una sola. La Cosiata fue tan solo el comienzo de una rectificación y así lo demuestran estas páginas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 276

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

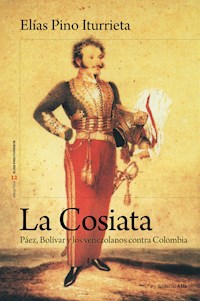

La Cosiata

Páez, Bolívar y los venezolanos contra Colombia

Elías Pino Iturrieta

Twitter: @eliaspino

Editorial Alfa

Biblioteca Elías Pino Iturrieta N.º 12

© Elías Pino Iturrieta, 2019

© Editorial Alfa, 2019

© Alfa Digital, 2019

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

Editorial Alfa

Apartado postal 50304. Caracas 1050, Venezuela

e-mail: contacto@editorial-alfa.com

www.editorial-alfa.com

Alfa Digital

e-mail: [email protected]

Twitter: @editorial_alfa

Instagram: @alfadigital_es

www.alfadigital.es

ISBN: 978-84-122665-2-8 (Edición impresa)ISBN: 978-84-122665-3-5 (Edición digital)

Corrección de estilo

Carlos González Nieto

Conversión digital

Alfa Digital

Diseño de colección

Ulises Milla Lacurcia

Retrato del autor

© Guillermo Suárez

Imagen de portada

Retrato de José Antonio Páez en uniforme de húsar por Robert Ker Porter (1828).

Imagen tomada de Diario de un diplomático británico en Venezuela: 1825-1842,

de Sir Robert Ker Porter. Fundación Polar, Caracas, 1997.

Elías Pino Iturrieta

(Venezuela, 1944) Doctor en Historia por El Colegio de México, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello. Actualmente es presidente ejecutivo de la Fundación para la Cultura Urbana. Fue director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello. Fue decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCV y presidente de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Ha sido investigador visitante en El Colegio de México, coordinador de seminario en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla y conferencista en las universidades de Columbia, Georgetown, Bonn, Sevilla, Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Autónoma de México y El Colegio de Jalisco.

Biblioteca Elías pino iturrieta

1. El divino Bolívar

2. Contra lujuria, castidad. Historias de pecado en el siglo xviiivenezolano

3. Nada sino un hombre. Los orígenes del personalismo en Venezuela

4. Ideas y mentalidades de Venezuela

5. Ventaneras y castas, diabólicas y honestas

6. La Independencia a palos y otros ensayos

7. Simón Bolívar. Esbozo biográfico

8. País archipiélago. Venezuela 1830-1858

9. Positivismo y gomecismo

10. Venezuela metida en cintura (1900-1945)

11.Telón de fondo. Historias distintas de Venezuela

12. La Cosiata. Páez, Bolívar y los venezolanos contra Colombia

Índice

Sobre el autor

Pretensión preliminar

I. El anuncio de un portento

II. Las búsquedas de república

III. La mole rocosa

IV. La hora de las cabriolas

Bibliografía

La república tiene todas las características de los gobiernos reconocidos de la tierra. ¿Quién podría atacarla?, ¿quién podría aumentar o disminuir su riqueza?, ¿de quién tiene necesidad?

Francisco Antonio Zea, 1822

Pretensión preliminar

En un libro publicado en 1907, el historiador venezolano Eloy G. González, muy reconocido en su tiempo, se empeña en presentar al joven general José Antonio Páez como un rústico incapaz de entender la política en la que se ha ubicado hace poco como figura principal. Llega a escribir sobre el hombre que promueve el fin de Colombia a partir de 1826: «Páez era todavía salvaje. Bramaba en la selva como el montaraz Hernani, cuyos rugidos hacían fruncir el ceño al temible Carlos V. Recamado de brillo militar, ensimismado justamente, premiado por el Libertador en medio de la tempestad de pólvora y metralla de la batalla de Carabobo, ambicioso y fiero, no podía adaptarse a altos reclamos». Cuando un colega le reprocha las afirmaciones porque parecen exageradas acude a la opinión de José Gil Fortoul, quien es un autor en la cúspide de la fama después de publicar el primer tomo de la Historia Constitucional de Venezuela, obra venerada entonces y ahora.

Incluye dos citas del maestro para avalar las afirmaciones. Esta es la primera: «Páez era todavía el guerrero inculto de los llanos de Apure, incapaz de distinguir entre la disciplina política asegurada por las leyes, y la disciplina militar, mantenida en la guerra antes que por el reglamento por el prestigio personal. Él había triunfado en cien combates; él mandaba el Ejército de Venezuela; él era y debía ser el jefe: las leyes representaban trabas inventadas por los civiles, por los jurisconsultos, para reducir a la impotencia a los militares». Ahora leamos la otra, provocada por las teorías del positivismo todavía en boga: «Era Páez mestizo, y algo influyó sin duda esta circunstancia en la ojeriza que mostró al principio contra los mantuanos de la capital. Hallándose [Bolívar] ausente en el Perú, no era Páez hombre capaz de someterse de buen grado al Gobierno de Bogotá, ni tampoco a Soublette, Toro, Escalona y después al doctor Mendoza, que desempeñaron la intendencia de Venezuela. Su reconciliación con los jurisconsultos y letrados se hará solamente al precio de la sumisión de estos a su autoridad soberana».

Los fragmentos se toman de la única monografía que ha tratado de estudiar «con método científico» los sucesos que aquí se examinarán: Dentro de La Cosiata, que Eloy G. González publica por entregas en el diario El Constitucional y después edita como libro por petición de los ávidos lectores. Pero, ¿cuál es la historia que quiere reconstruir? Es evidente que desea comenzarla con la subestimación de Páez.

Veamos ahora lo que afirma en la introducción del volumen: «Crece en torno de los hombres y de los sucesos la vegetación de aquella mala espiga cuya simiente corre por las venas de una raza infeliz, que reacciona contra la antigua disciplina. Confúndense los ardides de la mala fe con las hábiles victorias del talento, y los correos colombianos restablecen en el suelo de la naciente libertad las escenas y los procedimientos de las cámaras de delación y de los gabinetes secretos, que prolongaron las postrimerías monárquicas. (…) Los hombres a quienes la selva, la barbarie y el dolor les confirieron el arrojo, la constancia y el tesón para vencer, comienzan a encelarse de sus esfuerzos y comienzan a justificar la conducta exterminadora de Morillo contra todo lo que en la república era alto e ilustre; los plumarios, a su vez, se defienden de los militares por la intriga y por el dolo». Pero, ¿qué papel juega entonces el fundador de Colombia? Para conocer lo que don Eloy opina sobre la conducta del Libertador ante la inminencia de la desintegración, basta una frase lapidaria: «Bien sabéis que así no quería Bolívar la patria».

Un suceso descrito de esa manera apenas encuentra historiadores en el futuro. ¿No descubre en su fondo la esencia de un proceso que no merece memoria, el testimonio de una traición al héroe que dio vida a una nación destinada a la grandeza y hecha pedazos por motivos subalternos, las pruebas de la preparación de un parricidio? Mejor mantenerlo en el rincón. Ahora se tratará de ofrecer una aproximación diversa a los hechos, comprensiva de los motivos de los hombres de su tiempo y de las necesidades de su sociedad, es decir, capaz de mirar con ojos apacibles lo que no fue un desastre, ni un pecado, sino el comienzo de una rectificación llena de fundamentos y relacionada con el ideario republicano que la precedió. De las vicisitudes del año convulsionado que se examinará brotan testimonios que nadie del futuro ha querido ver, o que apenas se han mirado a través de piezas deshilvanadas; una apreciación diversa del papel de Bolívar en los acontecimientos y motivos de sobra para entender las razones que tienen los venezolanos de entonces para dejar de ser colombianos. Seguramente iguales o parecidas a las que llevan a los neogranadinos de la época a separarse de unos cargantes compañeros de viaje, y que también esperan otro tipo de análisis.

El reencuentro de las comunidades que tomaron senderos distintos en un pasado lleno de asperezas no solo depende de cómo lo planteen los políticos de la actualidad, o de los motivos económicos que predominan en la posteridad, o de cómo se entienden entre sí las élites, sino también de una búsqueda distinta de los recuerdos. Los recuerdos desenterrados por los investigadores de ayer no pueden ser idénticos a los que escarbamos nosotros, sus sucesores, porque tenemos una idea diferente del oficio y otra manera de estudiar los materiales seleccionados. Quizá también estemos más alejados de los prejuicios establecidos en torno a la virtud y a la maldad de los antiguos debido a las solicitudes de la época en la cual trabajamos, cuyos aprietos nos conminan a dejar la necedad de pulir el espejo que refleja las obras de los difuntos y a trabajar desde otra perspectiva sus obras.

¿Por qué no imaginar que regresan a nuestros gabinetes esperando versiones de su paso que los saquen de las casillas habituales? ¿Por qué no pensar, a la vez, que haremos un servicio a los lectores de la actualidad si revolvemos un repertorio anacrónico para que se desprenda de su rigidez y de sus tonterías?

Los historiadores pueden ser pilares de un acercamiento esencial de los pueblos que forman un mismo vecindario, a través de un examen sin viejas ataduras de lo que hicieron antes para divorciarse y aún para odiarse. Las diferencias, como producto de la vida y de los anhelos de generaciones anteriores, pueden ser una alternativa de reunión estable cuando el transcurso del tiempo demuestra que no son perennes debido a que, como sucede en el caso venezolano de La Cosiata, tuvieron sentido en un período crucial sobre el cual no se ha querido volver por los consejos de la gazmoñería, por el resorte de una vergüenza que solo pesa en sensibilidades simples, por las ínfulas que da el nacimiento en una cuna impoluta que no existe. Es una suerte que no exista, debido a que así concede licencia para volver a la que de veras existió tras el propósito de sentirnos en paz con las pasiones y con las antipatías de sus criaturas, o con las que movieron a sus rivales en una disputa que murió cuando le llegó la hora y no merece resurrección. Por tales razones se escribió La Cosiata que ahora circula.

I. El anuncio de un portento

Colombia nace en un periódico de Angostura, antes que en los reclamos de una realidad que la busca desde su antigüedad, desde necesidades impuestas por la historia. Los promotores de una nación que no existe la proponen en el taller de la imprenta.El nacimiento está precedido y acompañado por un trabajo de propaganda que buscaapoyos para lo que está en la cabeza de unos pocos. Vanguardia del origen, el Correo del Orinoco hace la propuesta de una comunidad grandiosa y vela porque se concrete mediante una actividadquepuedeentendersecomoasomodeunautopía,ocomodesigniomarcadopor una incertidumbre que se debe ocultar o maquillar. No es la expresión de un reclamo de doscomunidadesquehanmaduradoenelafándejuntarse,enlaintencióndeserunasola, sino el soporte de una coyuntura creada por la guerra que se debe aprovechar para la derrota de losrealistas.

Que se invoque la guerra como motivo para la reunión de Venezuela con la Nueva Granada es argumento suficiente. ¿No es lo más apremiante para los líderes de entonces, lo menos alejado de la desmesura? Después del fracaso de los intentos de independencia sucedidos en Venezuela, y de que pasara lo mismo en la Nueva Granada por la imposibilidad de librarse del poder virreinal, que se pusieran aquí y allá a reflexionar sobre la necesidad de probar una acción mancomunada de fuerzas militares, nos coloca ante lo más sensato que puede suceder en medio de una situación desesperada. En 1815 llega de España un ejército bajo el mando de Pablo Morillo, una fuerza considerable si se compara con las mantenidas hasta entonces por la Corona en las colonias soliviantadas. Puede ser la puntilla para el adversario que salió de los chiqueros criollos en 1810. Tal vez no sientan entonces los promotores del encuentro de las dos soldadescas, entre ellos el más entusiasta, Simón Bolívar, que mueven un avispero cuando meten la mano en dos colmenas sobre cuya vida apenas se conoce la superficie, pero sientan las bases de una comunidad que llamará la atención por sus posibilidades de éxito y por su temprano derrumbe.

Los triunfos de la campaña de Guayana, capaces de levantar el ánimo de los patriotas después de casi una década de fracasos, ofrecen horizontes auspiciosos. La aparición en los llanos de un liderazgo que atrae a los campesinos anteriormente postrados ante el rey, abre un capítulo prometedor a las hostilidades. El ensayo de colaboración protagonizado por neogranadinos y venezolanos en 1813, pese a su fracaso, sugiere la posibilidad de un nuevo capítulo con enmiendas. Como son más las cercanías que las espinas creadas por su estreno, no abundan las objeciones de envergadura cuando se piensa en una nueva edición, o no hay político de relevancia que las exprese. No parece una reunión de virtudes, sino un reencuentro de necesidades, detalle suficiente para superar los valladares de la crítica y el recelo recíproco ante los fuereños. El establecimiento de un bastión de autoridad en Angostura, capaz de mostrar una plataforma de administración luego de la destrucción de los primeros intentos de Gobierno, no solo permite el control del comercio fluvial que se extiende hacia colonias extranjeras y la adquisición de vituallas escasas hasta la fecha, sino también la construcción de unas tablas para que Bolívar se consolide como primer actor.

Los letrados que anhelan la vuelta a la república morigerada de 1811 no encuentran público para unos planes que pagan el castigo de su inoperancia. Santiago Mariño, quien se había proclamado como Libertador de Oriente, topa con una influencia que debe obedecer si no quiere encabezar una disidencia inoportuna, o desaparecer del mapa. Un oficial en ascenso, el popular y victorioso Manuel Piar, paga con su vida la osadía de buscar la jefatura. Antonio José de Sucre, dotado para procurar avenimientos y para la organización de tropas, forma parte del séquito del líder que se establece. Francisco de Paula Santander, un tesonero oficial arrollado por las derrotas de Cundinamarca, se comienza a hacer familiar entre la dirigencia en proceso de recomposición. Cuando José Antonio Páez acepta la autoridad del general que se vuelve referencia principal, lo cual significa que los llaneros bajo su mando lo acompañan en la sujeción, se pueden abrir senderos interesantes. Pero la mayor parte del territorio venezolano está bajo control realista, un hecho que impide movimientos hacia el norte y el occidente, especialmente hasta Caracas, centro político desde tiempos coloniales. De allí que, partiendo de la situación relativamente positiva de la Guayana ahora sujeta, Bolívar decida la penetración de territorio reinoso a través de los Andes y la apresurada creación de Colombia.

En la Nueva Granada ha hecho campañas bélicas que no lo dejan pasar inadvertido. Ha escrito después en Jamaica un documento susceptible de traspasar los límites hispanoamericanos. En el exilio de Haití se ha hecho de un liderazgo que le permite dirigir una expedición con la ayuda no pocas veces renuente de oficiales bizarros e indisciplinados. Es el dictador escaldado de 1813, el factor de un holocausto de españoles que pretende renacer de sus cenizas, y ahora el corresponsal que inicia un epistolario colmado de recursos retóricos, el más atractivo de la independencia, gracias al cual encuentra apoyos entre los civiles y los militares que no han abandonado la lucha. Logra la convocatoria de un congreso en Angostura para el restablecimiento de la República de Venezuela, pero también para expresar un ideario que destaca entre las piezas del pensamiento político de la época. Un designio de república que apenas permanece, porque Venezuela se convierte en Colombia en cuestión de diez meses. El parlamento que se reúne en febrero de 1819 por iniciativa de Bolívar para buscar el cauce del origen, la modesta escala pensada en correspondencia con los límites de la Gobernación y Capitanía General de Venezuela, en diciembre recibe y aprueba la petición del mismo Bolívar de fundar la República de Colombia, que incluye a la Nueva Granada y prevé la incorporación de Quito. Es un requerimiento de la guerra, un salvavidas, pero también un movimiento susceptible de crear incomodidades que se deben atemperar y sorpresas que pueden terminar en problemas. De allí que el Correo del Orinoco, creado por el activísimo dirigente, forme parte esencial del propósito.

El Correo del Orinoco se edita en Angostura, a partir del 27 de junio de 1818. El fundador frecuenta sus páginas mediante la inclusión de documentos oficiales, o con escritos que oculta en la pantalla de los pseudónimos. Muchos textos de pelea frontal son de su autoría, aunque aparecen suscritos por El Apureño, El Mosca, Pancrudo, El Llanero Maturinés, El Enemigo de los Tiranos y Henrique Samoyar. Forma un equipo de venezolanos con experiencia editorial desde 1811 —Juan Germán Roscio, Francisco Javier Yanes, Manuel Palacio Fajardo, José Rafael Revenga…— y con la asistencia del neogranadino Francisco Antonio Zea. El último fascículo circula el 28 de marzo de 1822, después de que autores de Cundinamarca se incorporan a la faena. Ya Colombia tiene papeles de sobra para pescar seguidores y para presentarse a la consideración del mundo1. Ahora, cuando pretende debutar sin escollos, quiere que el natalicio se entienda como una emanación de la historia universal, como una fatalidad impuesta por el destino de las sociedades.

El pensamiento moderno

El periódico justifica las acciones con la idea del «derecho ordinario de insurrección», entendido como «toda conjuración que tenga por objeto mejorar al hombre, la patria y el universo»2. El derecho es valedero cuando las fuerzas del cuerpo social, especialmente los elementos de quienes depende la felicidad del conglomerado, no forman un todo armónico3. Según estima el «Dogma filosófico de la insurrección», trascrito del Telégrafo de Chile:

El destino de un imperio no es distinto del destino de un hombre individual: el estado de degeneración es para él un estado contrario a su naturaleza; y es forzoso que a la larga perezca, o se desembarace de todo aquello que circunscribe su energía4.

De acuerdo con lo que afirma Un Colombiano:

También se mueren y menguan los imperios como se mueren y menguan todas las cosas que carecen del principio de la inmortalidad: ellos ceden a la caducidad y a la disolución, como todos los establecimientos humanos en la carrera de los tiempos y en medio de las vicisitudes humanas a que ha estado siempre expuesto el mundo5.

Condenadas las sociedades a una declinación que causan los propios elementos internos, cuyos intereses niegan su función y varían su meta, se llega a un momento culminante que deberá originar la sustitución de la realidad en menoscabo. Estamos en el mundo de las abstracciones, sin nada capaz de relacionar de veras al lector con los movimientos destinados a cambiar el mapa conocido hasta entonces; nos movemos en un plano superior desde el cual manan los fundamentos de la realidad en proceso de transformación. Pero, con guías más concretas del pensamiento moderno, los redactores pueden descender hasta el espacio que se quiere transformar.

De allí las referencias al papel de los legisladores, menos etéreas debido a que, según se agrega a continuación:

No vieron o no quisieron ver que, además de la palanca del poder, había otra para mover el mundo social, es decir, la de la razón. Ellos se contentaron con organizar el poder, porque la fuerza era la única que hacía impresión en el hombre en la infancia de las sociedades; y cuando aquel poder se halló sentado en un trono, o residió en un Senado, o andaba errante en una plaza pública entre la muchedumbre, crearon el crimen de lesa majestad para hacerla respetar, queriendo que el poder fuese una cosa sagrada, no solo para la audacia sino también para la razón6.

Ahora una brújula más comprensible ofrece imágenes capaces de traducir los pasos que se dan para la creación de la república, frases que han circulado en la prensa desde los inicios de la insurrección y con las cuales pueden establecer vínculos menos tortuosos los lectores. Lo mismo puede suceder cuando se refuerza el argumento con la doctrina del contrato social, muy popular a esas alturas. Por ejemplo:

Existe en la naturaleza del hombre social un derecho inalienable de insurrección. Este derecho le viene de que su razón le indicaba la necesidad de las leyes antes que hubiese leyes y porque había sido dotado de inteligencia antes que existiese ningún poder. Hay otra consideración no menos filosófica para autorizar al hombre a resistir un poder opresor.

Cuando, desarrollándose la inteligencia, se abrieron al hombre las puertas de la sociedad, él se comprometió con la patria a protegerla con su fuerza individual bajo la condición de que ella le protegería con toda la fuerza pública de que es depositaria; o no se formó este contrato, y entonces nada hay que mandarle, o después de haberlo formado lo había violado el poder, y el ciudadano ha tenido derecho para desobedecer.

En aquel contrato estaba estipulado, a lo menos tácitamente, que todo cuanto el hombre posee, o por haberlo recibido de la naturaleza, o porque lo adquirió con su trabajo, o en virtud de las convenciones sociales, sería respetado. Siendo esto así, ¿hay acaso propiedad más pura que la de la razón, la cual se la quieren robar unos tiranos políticos y unos fanáticos?7

El acervo moderno crece cuando se localiza otro planteamiento destinado al propio fin, tomado de El Investigador de Puerto Rico y con influencia del sensualismo aplicado al derecho. Los hombres que han formado la sociedad por el impulso de sus sensaciones y de sus afectos, proponen ahora, pueden disolver sus vínculos y transformarlos cuando la colectividad impide «las ventajas de la naturaleza». Según los principios naturales:

Todos los que, en el silencio de las pasiones, entren dentro de sí mismos, verán lo que deben a sus semejantes. Lo mismo que ellos desean es la medida de lo que deben a los demás. La benevolencia, la estimación, la gloria van en pos de los hombres que obran conforme a las reglas de la naturaleza; el odio, el desprecio, la ignorancia y la destrucción rodean la existencia de quienes violan estos deberes8.

Se trata de un replanteamiento de las funciones de la vida gregaria, que pretende localizar en las regulaciones naturales diversos estatutos racionales y universales para la ordenación de una sociedad distinta. ¿De dónde sacan estas ideas? El Correo no es puntilloso en la selección de las fuentes, pues en ocasiones las mete en un solo saco sin fijarse en la disparidad de sus contenidos, aunque no oculta su preferencia por el pensamiento moderno.

Por ejemplo, al reproducir argumentos editados por el Eco Patriótico de Córdoba junta los juicios de Rousseau con los de Santo Tomás de Aquino. Los dos, arguye, concuerdan en sostener la validez de las rupturas que un pueblo puede llevar a cabo cuando el Gobierno burla obligaciones elementales.

Quinientos años antes de que el autor del contrato social resolviese el gran problema de la libertad en beneficio del todo contra una mínima parte de la sociedad, había ya reconocido este luminoso principio por origen de todo derecho y fundamento de toda autoridad, el ángel de las escuelas9.

Pero la mayoría de los autores a quienes acude son de procedencia ilustrada. No faltan citas de Raynal, cuyos razonamientos sobre la ilegitimidad de los asentamientos europeos en los territorios descubiertos a partir del siglo XV ocupan los pliegos de un trío de fascículos. Afirman con el famoso abate que tales derechos solo se pueden usufructuar cuando se descubren territorios desiertos. Si hay habitantes anteriores, el extranjero debe vivir en el lugar «como vecino pacífico»10. Aunque no dejan de referirse al padre Las Casas, cuando se detienen en el período prehispánico se regodean en citas de Los incas, de Marmontel, y en la recomendación de las Lettere Americane, de Gian Rinaldo Carli, «el mejor defensor de las víctimas de la impostura y rapacidad castellana»11.

Importantes figuras de la milicia y del foro anglosajones, continúa el periódico, deseaban

(…) romper los grillos del esclavo y arrancar el cetro del déspota, erigir un altar sobre el sepulcro de la Inquisición, elevar un pueblo a la actitud de libre, fundar templos a la ciencia y al comercio y crear una Constitución, bajo cuyo anchuroso arco cualquiera criatura humana pueda mantenerse erguida y sublime con la dignidad del hombre12.

Iguales intenciones abrigaban los «gloriosos americanos del norte», entre ellos Henry Clay y la legislatura de Kentucky13. Finalmente incluyen al abate de Pradt, «bienhechor de la humanidad»14, y agregan extravagancias que atribuyen a la historiografía clásica. Sobresale la siguiente ocurrencia:

Justino, y casi todos los antiguos historiadores, caracterizan a los españoles de feroces, truculentos y sanguinarios. En cuanto a la perfidia, no es extraño que la posean en sumo grado, pues la han heredado de sus maestros, progenitores y conquistadores los cartagineses, a quienes pinta Tito Livio con este vicio en muchos lugares de sus obras, especialmente al trazar el carácter de Aníbal15.

La leyenda negra

Aunque conectada con fragmentos como este, el Correo desarrolla de manera específica la idea del abominable Gobierno de España. Dados su volumen y profusión, es una pieza susceptible de acreditar con su respaldo las afirmaciones que, a pesar de la notoriedad de sus portavoces, no dejaban de ser peroraciones de personajes ausentes del teatro de los sucesos. Tal idea no es más que una extensa letanía de imputaciones funerales, con el objeto de construir un sombrío panorama de la acción de la Corona. De ella apenas se hará ahora un vistazo.

El argumento enfoca la raíz de la cuestión al referirse a la conquista de América sin ahorrar dicterios. Las pinturas del apocalipsis pueden convertirse en nimiedad, si se comparan con este lúgubre bosquejo que imprimen:

Es ahora que debemos recorrer con espanto las páginas ensangrentadas de la historia del continente de Colón. ¡Oh! ¡Qué horrorosa perspectiva se nos presenta! El Imperio de los Incas, el Templo del Sol, el trono de México, todos los gobiernos federativos y patriarcales que existían en el Nuevo Mundo en el siglo XIX, ¿dónde están?

Un grupo de vándalos fue bastante para imponer a tantos hombres libres el yugo más pesado: ya la católica España, a nombre de un Dios de amor y de humildad, desencajó los montes, arrasó los pueblos, incendió reinos enteros, agotó los ríos e hizo verter chorros de sangre y de lágrimas, y formó cristiana a la América, haciendo desaparecer de la faz de un continente inmenso más de treinta millones de seres inteligentes. Y el monstruo del fanatismo, rodeado de víctimas y escombros, sentado sobre montones de cadáveres, extendiendo sus miradas por todas estas inmensas ruinas, aplaudió y glorificó al cielo de haber coronado sus trabajos. Y la España elevando al grado de los héroes a los Cortés, Alvarados, Pizarros, Almagros y demás verdugos del continente ecuatorial, dejó sus nombres escritos para la abominación de las razas futuras16.

Todo por culpa de los reyes católicos, del papa Alejandro VII, «hombre inmoral que entregó a la cuchilla del conquistador naciones enteras», y de la alta sociedad peninsular que se benefició del despojo17. ¿Cabe un reproche más atrevido, que ni siquiera mira con prudencia las decisiones del pontífice, a quien convierten en cómplice de un genocidio?

En el aspecto institucional, el Correo critica sin contención los instrumentos, entidades y procedimientos administrativos que establece España en las colonias. Veamos cómo censura las Leyes de Indias, cuerpo de regulaciones a las que atribuye la mayoría de las desventuras de los colonos:

Al antiguo Código de Indias deben los reyes de España la servidumbre de ellos por espacio de tres siglos; a él deben aquella flojedad, indolencia y apatía con que sus habitantes esperaron el éxito de la guerra de sucesión con los brazos cruzados; a ese degradante código son deudores de la fuerza armada, con que largo tiempo han combatido contra el bienestar de estos países18.

Hasta los supuestos defectos del carácter hispanoamericano caben en el inventario de la leyenda negra. De allí que no pueda faltar el anatema del Santo Oficio:

Los torrentes de sangre que desde el principio hizo correr esta institución sacrílega, los torrentes de sangre en que a nombre del Padre de las Misericordias había inundado al mundo ese minotauro de las conciencias, la consternación, la congoja incesante, la esclavitud del pensar, la inexorable e intolerante persecución que desde el principio y siempre han sido sus compañeros inseparables, llegaron aun a debilitar la impresión que habían causado las horribles y devastadoras Cruzadas. Gravísimos males habían hecho estas a la Europa; guiolas de ordinario el fanatismo, sostenido por el espíritu de ambición y de conquista; mas constituido luego el hombre impía y blasfemamente juez entre el Criador y la criatura, usando una autoridad proporcionada a la grandeza del que creía ofendido, e incapaz por su propia pequeñez de descubrir lo que está reservado a solo aquel que lee en los corazones, no ofrece en la historia de la Inquisición sino los anales de los crímenes más atroces que pudo inventar la malicia19.

Los dardos son dirigidos después al contexto cultural trasplantado al Nuevo Mundo. El Correo critica especialmente «el sistema de cerrar la entrada a las luces, como único medio de perpetuar un orden de cosas tan inicuo; y por consecuencia de todos estos principios la corrupción de las costumbres, fruto necesario de la superstición, la esclavitud y la ignorancia»20. La trama de las encomiendas, los repartimientos y las mitas tampoco escapa a la requisitoria21, así como la conducta del monarca reinante. Entre las oscuras pinturas de España bajo las manos del Borbón de turno, la que se copia de seguidas puede ser adecuado compendio:

El manto espantoso del despotismo cubrió todo el hemisferio de Iberia. El altar de la patria fue profanado por las toscas e impías manos del feudalismo y la Inquisición. El sagrado código constitucional fue reemplazado por las sangrientas leyes de Dracón y Calígula. El cetro de hierro derribó los baluartes de la libertad nacional. Los cadalsos, la expatriación, las mazmorras religiosas, la proscripción general del buen sentido y de las luces que vinieron a ser el destino de varones fuertes, de hombres ilustres, de ciudadanos célebres. La España llega a ser lo que Roma bajo Nerón, lamentada de sus hijos y abominada de sus vecinos22.

Después de semejante descripción, los redactores se solazan en la oferta de una «Oración limeña» que se hace famosa entonces. Puede correr de boca en boca.

Padre nuestro que estás en Madrid, bien detestado sea tu nombre; acábese muy pronto tu reinado; no se haga tu voluntad en esta tierra ni en ninguna otra. Déjanos nuestro pan cotidiano; perdónanos los deseos que tenemos de ser libres, así como nosotros perdonamos a los que nos han sacrificado en tu nombre, y no nos hagas sentir más tu opresión; mas líbranos, señor, para siempre de ti y de los tuyos. Amén23.

De la oscuridad del dominio español, el semanario pasa a la presentación de la república que será. Realiza el necesario tránsito de la leyenda negra a la época dorada, del hoyo en desaparición al pináculo inminente. El lienzo no solo necesita tinieblas, sino también promesas.

La presentación del paraíso

Eliminado el viejo orden de cosas, Colombia y América surgirían majestuosas. El siguiente comentario, enviado por «un ciudadano respetable de los Estados Unidos», resume la esencia del planteamiento:

Vuestra estrella brillará con brillante esplendor, mientras que la de otras naciones antiguas se abismará tal vez en una eterna noche. De este modo salen algunas de la barbarie, mientras que otras a paso redoblado marchan hacia ella por medio de la violencia (…) Es el orden necesario de los acontecimientos humanos, que el Viejo Mundo pierda una porción de su luz y que la América adquiera y conserve la suya como una hermosa vestal para los santos fines de la regeneración venidera24.

Partiendo de este principio, «grandes y buenas cosas» anticipa el periódico a sus lectores, en especial un fulgurante camino de progreso para Colombia. La descripción optimista se puede considerar como reactivo de la idea de revolución política:

Esta nueva república de tan vasta extensión, que abraza una de las más hermosas porciones de la tierra, que impone por su posición, cuya riqueza en recursos naturales está fuera del alcance del espíritu humano, y que está llamada, no solamente a ser la más poderosa entre los gobiernos independientes de Sur América, sino también un grande y opulento imperio, comienza a aparecer con esplendor y brillantez eminentemente calculados para interesar los sentimientos y fijar la atención del género humano (…) el corazón y la vista descansan sobre esta tierra de tantas batallas, animada por su felicidad presente y por la anticipación de su grandeza futura25.

Extienden los auspiciosos presagios a toda la América del Sur, cuya potencia material también examinan sin poner freno. Más que todo se refieren a las halagüeñas perspectivas de explotación por las potencias liberales de Europa, especialmente Inglaterra26. Aspectos como la topografía y la bonanza del territorio son tratados con detalle, para concluir asegurando beneficios infinitos para el comercio extranjero27. Después de la guerra, los comerciantes de Europa podrán adquirir sus materias primas, transportarlas y surtir las manufacturas que necesitaba el comercio exterior. Se anuncia un negocio redondo.

Nada detendría el avance del paraíso, según las letras del vicepresidente Francisco Antonio Zea:

Pero reunidos, ¡gran Dios!, ni el imperio de los medos, ni el de los asirios, el de Augusto, ni el de Alejandro pudiera jamás compararse con esa colosal república, que un pie sobre el Atlántico y otro sobre el Pacífico, verá la Europa y la Asia multiplicar las producciones del genio y de las artes, y poblar de bajeles ambos mares para permutarlas por los metales y piedras preciosas de sus minas, y por los frutos aún más preciosos de sus fecundos valles y sus selvas28.

En especial si el pensil es sometido a oportunos retoques. Por eso el proyectismo utilitario se une a los pronósticos de porvenir risueño, especialmente a través de bosquejos sobre inmigración y educación pública. La necesidad del asentamiento de extranjeros se quiere superar con la invitación de «gentes laboriosas», preferiblemente británicas. Dadas las precarias condiciones de empleo en Irlanda, podrían encontrar con su traslado a Colombia un asilo oportuno29. Pero antes que una emigración desordenada, se desea la llegada de familias «que tengan padres e hijos ilustrados, que puedan dar honor a la nación»30. Nada de vínculos con el antiguo régimen, por lo tanto. Se les ofrece la posibilidad de trabajar el café de Caracas, el tabaco del Cauca, la quina de Pitayó, las selvas del Chocó y otras riquezas explotadas hasta entonces con métodos ineficientes31. De allí que también el Correo