6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Alfa

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

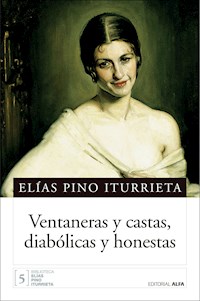

¿De dónde provienen los estereotipos sobre la mujer venezolana? ¿Cuál es el origen de las casillas en las cuales se aprisionaron quienes ahora han tomado las calles y los puestos de trabajo que monopolizaban los hombres? ¿Desaparecieron las resistencias de la sociedad frente a la participación y a la figuración de un género antiguamente condenado a la sumisión? Ahora contamos con respuestas convincentes sobre el asunto, o con dudas razonables, a través de una ruta que abrió, en buena medida, este libro que hoy circula de nuevo. En esta obra se concretó un primer esfuerzo de investigación en torno a los prejuicios que dominaron el entendimiento de la mujer cuando el país se iniciaba como república liberal y laica. Texto pionero, mucho de lo que se escribió después sobre el tema lo tiene como referencia ineludible. De allí su trascendencia y la necesidad de ofrecerlo de nuevo a los lectores. La investigación se basa en asuntos cotidianos, en respuestas comunes de la gente sencilla frente a los desafíos de la rutina del siglo XIX, en señoras desconocidas que se atreven a ventilar sus infortunios ante el prójimo, en obispos temerosos y recalcitrantes que persiguen el pecado oculto en la falda de las feligresas y en curas lascivos que solicitan pureza mientras faltan con escándalo al voto de castidad. Pero también en la opinión de la juventud liberal que se compadece de la trivialidad de las jóvenes de su tiempo, en consejos de urbanidad cuyas páginas las confinan al oficio doméstico, en juicios lapidarios contra el baile y contra la lectura de novelas; igualmente, en curiosos exámenes que les cierran la entrada al mundo del saber, los negocios y la política. Todo un universo aparentemente superado en la actualidad, aparentemente perdido en los rincones de la evolución de un país civilizado y moderno, pero capaz de poner al lector frente al reto de un elocuente espejo cuyo registro le puede decir cuánto han cambiado las cosas de veras.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Sobre la nueva edición

La primera edición de Ventaneras y castas, diabólicas y honestas sucedió en 1993. Tal vez fuese de las pioneras en el estudio de las mujeres a través de la historia del país y una contribución inicial desde la perspectiva de la investigación de mentalidades. Junto con un volumen colectivo que entonces coordinó Ermila Troconis de Veracoechea (La mujer en la Historia de Venezuela, Caracas, Editorial Arte, 1995), quizás abriera caminos hacia una superficie apenas visitada por los historiadores.

Ya se dejó entonces de buscar a unas pocas señoras importantes –matronas de la aristocracia que abandonaban la comodidad para aproximarse a la república, famosas amazonas de la guerra de Independencia y de la Federación, damas tocadas por las musas e hijas de familia a quienes convocaba el demonio de la política cuando despuntaba el siglo XX, para abordar el asunto mediante interpretaciones panorámicas y masivas que apenas se insinuaban.

Esa búsqueda de análisis globales a cuyo contenido no escapasen las vicisitudes de la mujeres sencillas, sus relaciones con la legalidad y con la economía, su participación en partidos y sindicatos, en la evolución de la cotidianidad, de los procesos educativos y de los caprichos de la moda; diferentes épocas, desde la colonia hasta la actualidad, junto con textos sobre figuras emblemáticas de un género desatendido hasta entonces, ya muestra un repertorio de contribuciones que obligan a la consideración de los estudios referidos antes como la apertura de un campo de trabajo que se ha labrado después con asiduidad y fortuna. Hoy la bibliografía sobre el tema es abundante y plausible, hasta el extremo de llenar un catálogo que no se puede detallar ahora.

Tal vez la imperfecta nómina que sigue demuestre cómo se ha abonado la parcela por autoras de obras muy dignas de atención: Mirla Alcibíades (La heroica aventura de construir una república), Antonieta De Rogatti (Separación matrimonial y su proceso en la Colonia), Rosalba Di Miele (El divorcio en el siglo XIX venezolano), Gioconda Espina (Psicoanálisis y mujeres en movimiento), Marianela Ponce (De la soltería a la viudez), Inés Quintero (Mirar tras la ventana; La palabra ignorada y La criolla principal) y Sheila Salazar (Mirar tras la ventana, también); mientras Adícea Castillo, Dora Dávila, Rosa del Olmo, Milagros Socorro, Ana Vergara y Alex Zambrano escribían monografías harto meritorias. Si se agrega la creación del Centro de Estudios de la Mujer en la Universidad Central de Venezuela, con revista especializada y promoción de eventos relacionados con el objeto de su atención, se pueden colegir la riqueza y la variedad de las novedades.

La tesis doctoral del joven investigador Emad Aboassi (Vida cotidiana durante la Guerra Federal), todavía inédita, recoge documentos capaces de enfrentar la versión en torno a las miradas herméticas de la mujer que machaca nuestra sociedad del siglo XIX, y sobre las cuales abunda el libro que ahora reaparece. No llegan tales documentos a sostener una interpretación diversa, ni a echar por tierra la hipótesis dominante, pero sugieren la alternativa de una apertura que no se observa en la crítica de las ventaneras y las diabólicas con cuyos pasos topará el lector. Pero recogen materiales a través de los cuales se observa la reacción de las féminas frente a la coyunda que se les ha impuesto en el siglo XIX, fenómeno debido al cual se puede pensar en cómo ellas abren la ruta de la liberación mientras predomina el entendimiento ortodoxo de su vida.

Veamos, por ejemplo, la Contestación de «una jovencita caraqueña» frente a un texto publicado por El Heraldo en 15 de mayo de 1861. Dice así:

«Es para la mujer el hombre imán / Su esperanza, su dicha, su consuelo /Su vida le tributa y su desvelo / Pues ángel le supone y no sultán. / Víctima del error sigue a su Adán: / Se arroja entre sus brazos sin recelo; / Y unión sacramental juran al cielo / Soñando con el bien que apurarán. / Mas el hombre fugaz, terco, grosero, / Creyendo a la mujer infiel e ingrata / Abusa del poder y se hace fiero. / ¡Oh débil sexo a quien la fuerza falta! / Tu caudillo tenaz, cruel y severo / Te aflige, te aniquila, te maltrata.»

La «jovencita caraqueña» no propone una rebelión, pero dice en la prensa unas cosas que desentonan con el discurso oficial, verdades que apenas se ventilan infructuosamente en el tribunal eclesiástico para que permanezca el reino de los sultanes.

También se producen reacciones colectivas que destacan por su énfasis, como la de un grupo de ofendidas lectoras de El Monitor Industrial en 1859, a quienes el redactor, un señor Carmona, quiso burlar por sus estúpidas maneras de escribir una correspondencia de carácter íntimo. Vale la pena recoger su respuesta:

«Las señoritas de los salones de Caracas damos a U. las gracias por haber insertado en su periódico una carta que dice escrita por una señorita a su amante. Debe saber el Sr. Carmona que para imitar o fingir es necesario mucho talento, de que carece el autor, pues no es verosímil que la persona más ignorante atine a errar en todas las palabras, poniendo en todas ellas una letra por otra, como lo ha hecho para zaherirnos. Sepa U., señor Monitor, que la mayor parte de nosotras podemos darle lecciones de gramática, de retórica, de buen gusto, y sobre todo de discreción y tino, cualidades de que U. y todos sus colaboradores carecen. Aconsejamos a El Monitor que se muera de repente, para tener el gusto de asistir a su entierro, vestidas de gala.»

Estas estupendas letras registradas por Aboassi prueban que una de las heroínas de nuestras páginas, la altiva Eulogia Arocha, quien hará su aparición cuando termine el libro, no andaba sola por la ciudad en la defensa de sus derechos.

Su investigación también incluye testimonios sobre la participación de la mujer en las guerras civiles, evidencia de la cual, entre otras, es una crónica de El Noticioso de Nueva York que traduce El Heraldo de Caracas en 29 de marzo de 1860 bajo el título de «Venezolanas heroicas». Dice la crónica:

«Ha llegado ya al conocimiento de todos la defensa verdaderamente heroica que hizo el Sr. Comandante Meléndez del pueblo de Maracay, desplegando un valor, una pujanza que le han colocado junto con los suyos a la altura de los denodados adalides de nuestra Independencia; pero lo que más de notable se hizo en este combate de 30 horas, lo que llama notablemente la atención, es la conducta que en medio del peligro observaban las señoras y señoritas de aquel pueblo. Congregáronse todas en el cuartel y pidieron al Jefe de la plaza que, imitando al Mártir de San Mateo, hiciese saltar el refugio donde se acogían, si los federales llegaban a ganar la contienda. En consecuencia, preparáronse para el efecto muchos barriles de pólvora, y aquellas matronas, aquellas vírgenes, con la frente altiva y el corazón sereno, aguardaban sobre la pira la muerte o la vida, esas 30 horas de ansiedad, durante las cuales corrían mil riesgos y recibían los insultos y las amenazas de los enemigos de la propiedad, del orden y de la virtud, ¡cuán largas serían para aquellas heroínas!»

Con lo que pueda tener de exageración y de tendencia propagandística, la descripción remite a un teatro inexplorado en el cual no debió ser flaco el protagonismo del género femenino.

De lo expuesto se deducen los progresos de la historiografía venezolana, dispuesta a trabajar los pormenores de las vetas del pasado sin conformarse con esfuerzos iniciales, orientada hacia los hallazgos que la vocación de sus miembros solicita sin pausa. Ventaneras y castas, diabólicas y honestas fue una parte de la primera estación de un recorrido capaz de llegar a metas de entidad, sin pensar en detenerse. Desde esa cualidad vuelve ahora, no sólo con la esperanza de despertar interés, como lo hizo en 1993, sino también con la confianza de que lo que entonces se escribió no fuera trivial. Pero eso lo juzgarán los lectores, en cuyas manos queda de nuevo.

Elías Pino Iturrieta Caracas, 24 y 25 de julio de 2009

Introducción

Parece lógico pensar que la Iglesia venezolana adopta una posición flexible sobre la mujer durante el siglo XIX, en comparación con el periodo colonial; no en balde ocurren entonces conmociones como la Independencia, las guerras civiles y la instauración de un régimen liberal-laico. Tales sucesos, por lo menos en el aspecto programático, se orientan hacia la democratización de la sociedad. Según es plausible suponer, los voceros de la confesión tradicional no pueden permanecer impermeables ante los anuncios de mudanza hechos desde 1810. Se puede pensar en cómo, ante los discursos de transformación, la administración eclesiástica va aflojando las cadenas impuestas a las compañeras de Adán. Sin embargo, una cosa sugiere la lógica y otra la realidad.

Las leyes de la república liquidan los principios simétricos de la colonia, que establecían un lugar específico y estable para cada miembro de la sociedad: el grande y el pequeño, el rico y el pobre, el noble y el menestral, el público y el privado, el hombre y la mujer, estaban obligados a permanecer por siempre en un mismo orden cuya disposición reflejaba la armonía orquestada por Dios para la vida de sus criaturas. A partir de la Independencia, tal orden comienza a desaparecer en la letra de las regulaciones positivas, mas también como resultado de las mutaciones provocadas por las guerras después de 1830. A la mujer, quien ocupaba una plaza de dependencia y estrechez en el libreto de la rutina antigua –hasta el extremo de quedar confinada a la sección más privada de la vida privada– las leyes y las luchas le muestran la posibilidad de una metamorfosis. ¿Participa la Iglesia de ese sugestivo teatro, capaz de atraer a la mujer?

Ciertamente no conoce el siglo XIX prelados tan ásperos como fray Mauro de Tovar, o como Diego Antonio Díez Madroñero, ni amenazas episcopales de cárcel, ni órdenes de tortura, ni penas de excomunión contra las féminas descarriadas. Sin embargo, la Iglesia no abandona el mensaje del tradicionalismo según el cual la mujer debe mantenerse a raya dentro del marco de la creación. Para los obispos y para los buenos sacerdotes de la Venezuela republicana, la mujer ya no es vasallo del rey, pero es súbdito de unos cánones contradictorios que la consideran verdugo y víctima de los cristianos, turbulencia y presa del mundo, ángel y demonio por naturaleza, claridad y enigma del universo, virtud y mácula, fortaleza y debilidad a la vez. Si los tiempos han cambiado, persiste la noción que la aprecia como criatura que se debe controlar de manera puntillosa; como espécimen sui generis obligado a una tutela gracias a la cual no cometerá los excesos a que la destina su peculiar levadura, ni caerá en el abismo de la mundanidad.

Gracias a una lectura tan ambivalente, la Iglesia prosigue el ejercicio de un control de la conducta femenina con el objeto de impedir su intromisión en el mundo; pero, al unísono, procura escudarla de los riesgos con que ese mundo la amenaza. A decir verdad, no sólo la Iglesia observa esta actitud. No pocas veces la acompaña en su papel de fiscal y protector la sociedad gobernada por los hombres. Sin embargo, en los documentos que provienen de la fuente religiosa permanece la actitud propia del período colonial, orientada hacia un confinamiento extremo de la hembra en el ámbito de la convivencia. Las diferencias que se pueden observar en relación con el pasado son superficiales.

Aunque la Iglesia comienza a perder su antiguo influjo, no cambia de posición frente a la hija perversa e inocente. Ella es la misma transgresora de antes y, por consiguiente, continúa atada a las amarras de antes. Pero como también es idéntica a la feligresa que en el pasado sufría los embates del mundo, debe igualmente recibir la protección institucional. La santa madre suaviza poco a poco el estilo de las reconvenciones, busca mecanismos sutiles para divulgarlas, pero las mantiene en su médula como en el período hispánico. Así como cobijó a las vírgenes de las tentaciones del siglo cismático y de los desvaríos del siglo ilustrado, hoy las ampara de los riesgos de la centuria liberal.

En la aludida variación de estilo, se debe considerar el límite impuesto por los regímenes civiles a la potestad espiritual, cuya jurisdicción aparece ahora disminuida. De allí la búsqueda de formas diversas para penetrar la vida, susceptibles de guardar el terreno que ahora les disputa el gobierno en el control de la gente sencilla. De allí el énfasis que pone en el apartamiento de la mujer ante el enemigo mundo, el cual no sólo traduce una alternativa de extravío para las hijas de Dios, sino también un reto para la privanza del credo tradicional.

Como ya se señaló, el discurso eclesiástico maneja dos valencias en el tratamiento del tema femenino: pecado y virtud, debilidad y fortaleza agrupados en curiosa argamasa. Sin embargo, la plataforma del argumento radica en el señalamiento de la lujuria como motor de la conducta femenina y, por consiguiente, como elemento digno de particular atención. La mayoría de los mensajes encuentra en el enfrentamiento de la lujuria con la castidad la desembocadura del drama que más incumbe a la Iglesia y a los fieles. Desde diversos costados y a través de diversos nexos, los ejemplos, los instructivos y las cartas pastorales terminan en la execración de la lascivia y en la apología de la pureza, a través de un círculo que se inaugura y se clausura en la mujer.

Tal insistencia contrasta con la actitud de numerosos eclesiásticos, quienes se convierten en protagonistas del tráfico escabroso que condena la cátedra de la fe. Pecadores escandalosos, señores de barraganías postineras, modelos de incontinencia y perversión, se burlan impunemente del sexto mandamiento frente a los ojos del rebaño para provocar así la persistencia de un mensaje de doble contenido que debió determinar la mentalidad de entonces. En efecto, mientras se predica contra los deleites del sexo, los ministros del altar, en crecido número, se refocilan con hembras a lo largo del territorio nacional. Mientras los prelados condenan la concupiscencia, son cautos a la hora de castigar el pecado de sus diocesanos. Al amparo de esta duplicidad se debieron modelar marcados rasgos de comportamiento en el contexto epocal.

La permisividad de la jerarquía ante la transgresión de los religiosos llama la atención, si se coteja con el catálogo de deberes que adjudica a la mujer. Entonces la manga ancha deviene guante de hierro, debido a que llega al extremo de colocarla como eje de cuya conducta depende la suerte colectiva. Ciertamente la abruma a través de una ordenación de obligaciones de madre, de compañera solícita, de cimiento social y de persona devota que la colocan en una situación rayana en la servidumbre.

De seguidas se verán con mayor pausa los asuntos comentados, en un escrito que se pensó al principio como parte de un volumen colectivo sobre la historia de la mujer en Venezuela desde el período prehispánico. El libro se encargó a un grupo de colegas por el Congreso de la República gracias a una iniciativa de la diputada Ana Lucina García Maldonado, quien encontró los recursos económicos para la investigación. Bajo la coordinación de Ermila Troconis de Veracoechea, la labor se cumplió entre todos con puntualidad, tras la intención de ofrecer un primer aporte sobre un asunto que permanecía sin el debido tratamiento. Después de redactar unas setenta páginas sobre la parcela de mi asignación –curas y mujeres en el siglo XIX– en atención a los datos que no pude incorporar y a la necesidad de profundización nacida del primer acercamiento, con la licencia de la promotora del referido volumen he emprendido la aventura de aumentarlo y editarlo en solitario.

Desde hace tiempo he venido insistiendo en la necesidad de mirar con ojos diversos el siglo XIX, en la etapa posterior a las guerras de Independencia. Los sucesos ocurridos en su lapso se han observado, en general, con unilateralidad y miopía. Pero, sobre todo, se han subestimado hasta el punto de verlos como prenda de una sociedad perdida en un tremedal de mediocridad y sinvergüenzura que traicionó el designio de los próceres. El análisis que ahora comienza pretende ver a ese tiempo desde perspectivas diversas, sin alarma por los dislates que supuestamente ocurrieron entonces, sin sonrojos tontos por los pretendidos defectos de los antepasados que fabricaron a Venezuela cuando culminaba la epopeya de la emancipación y la comarca no estaba abonada todavía por los hidrocarburos. Ojalá sirva de algo en la empresa de cambiar la lectura sobre el pasado inmediato.

Las páginas que vienen de seguidas no hablan de asuntos políticos, pues ni se ocupan de las guerras civiles ni de los gamonales y los letrados. Quieren mostrar un poco de lo que podían sentir las personas corrientes ante las cosas corrientes de la vida, mientras ocurrían los fenómenos preferidos por la historiografía tradicional. Ensayan una aproximación a un asunto subestimado, pese a lo mucho que nos incumbe desde las perspectivas individual y social: cómo vio a nuestras abuelas la institución más antigua e influyente de Venezuela y cómo la acompañaron nuestros abuelos en la observación. Sólo intentan la reconstrucción de un fragmento de la vida anterior desde el prisma de la investigación sobre mentalidades, a través de la presentación de las líneas matrices de un discurso institucional proveniente de la ortodoxia que se ajusta a las solicitudes del tiempo para mantener vigencia. A la vez inician, en la medida de lo posible, la exploración del influjo de tal discurso en la vida cotidiana. Acaso el examen de sus peculiaridades y el conocimiento de las conductas que suscita nos ayuden a explicar cómo se reacciona en nuestros días frente al permanente e imprescindible asunto de las mujeres, negocio más importante que las batallas campales, que la vida de los caudillos y que la propia distribución de la riqueza.

El interés de Ramón J. Velásquez hizo que el texto llegara a las prensas con la necesaria autorización de la diputada Ana Lucina García Maldonado. Ermila Troconis de Veracoechea leyó los originales y me propuso ideas que los enriquecieron. El padre Hermann González Oropeza me ayudó con sugerencias y con el aporte de documentos que reposan en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello. Rafael Fernández Heres me apoyó con comentarios sobre sucesos eclesiásticos y con bibliografía especializada. Pedro Enrique Calzadilla fue mi eficaz asistente de investigación. Con todos la deuda es inmensa.

El discurso de la castidad

Una de las fuentes que refleja con mayor fidelidad la posición de la Iglesia en torno a la castidad es la Reformación Cristiana, del jesuita español Francisco de Castro. Libro de amplia circulación en Venezuela a lo largo del siglo XIX, se recomienda con frecuencia desde el púlpito, se hace leer en las escuelas cristianas y se sugiere como guía para los jóvenes candidatos al matrimonio[1]. Su férrea posición ante el pecado de la carne caracteriza el mensaje del clero nacional. De allí la conveniencia de examinar algunas de sus facetas, antes de enfrentamos a las maneras desarrolladas por la Iglesia venezolana ante el rol individual y social de la mujer.

El vicio que hace más guerra

En efecto, para el jesuita la lujuria es el aprieto mayor del género humano. Veamos cómo la considera en sentido genérico:

«Este vicio de la lujuria es el que más guerra hace a los descendientes de Adán, desde que les apunta el bozo hasta la sepultura; y aunque el demonio echa muchas redes en el mar de este mundo para pescar a los hombres, ninguna es tan grande, ni de mallas tan menudas, como la de este vicio que con todos tiene entrada, y se asienta muy de asiento, como grande entre los grandes, y se cubre, y se descubre entre príncipes y reyes; siendo cómplice de graves delitos, y de muertes repentinas y desastradas[2].»

A continuación, el riguroso sacerdote enumera las consecuencias de la lujuria. Son ellas:

«[...] ceguedad de entendimiento, inconsideración, amor desordenado de sí mismo, precipitación, olvido de Dios, afición a las cosas de esta vida, y aversión y horror de la venidera, sin jamás tener paz ni quietud los que adoran y siguen a esta gran bestia de la sensualidad por el amor de este mundo[3].»

Pero no sólo perjudica las facultades del alma, sino también las funciones corporales y aun los bienes de la fortuna:

«[...] debilita las fuerzas, amortigua la hermosura, desflora la juventud y quita el aliento y la salud. De él [pecado de la lujuria] se hacen los dolores de los pies, los vahídos de cabeza, los males contagiosos, feos y asquerosos; las muertes súbitas y tempranas, la pérdida de la hacienda [...][4]»

Estamos, pues, ante la infracción más peligrosa del género humano, debido a que produce desarreglos espirituales y corporales, provoca bancarrota material, induce a faltas de otra índole y divorcia a las criaturas de Dios. Pero veamos ahora cómo sugiere su combate por las mujeres. Guiándose por las instrucciones que da San Gerónimo a una casquivana, llega a ordenar:

«Córtense los cabellos que por vanagloria dieron ocasión de lujuria; háganse los ojos fuentes de lágrimas, porque miraron al hombre con malicia; pierda el rostro su color, tez y hermosura, pues con ella fue deshonesto; castíguese todo el cuerpo con ayunos, disciplinas, silicios y otras asperezas, pues tan mal se aprovechó de su gentileza y gallardía; el corazón se derrita como cera, llorando su caída [...][5]»

A grandes males, grandes remedios. Los consejos se dirigen a la mujer que ha pecado, pero calzan igualmente en aquellas que todavía mantienen la castidad. El desarreglo y la mortificación del cuerpo, el aislamiento y la moderación son el camino de la pureza, según el padre Castro. Porque,

«¿Y quieres tú ser casta rizándote, componiéndote, pintándote el rostro, regalando tu cuerpo con holandas y sedas, llenando tu estómago de regalos y exquisitos manjares, y preciosos vinos, derritiéndote el corazón con la afición, que te le tiene robado, y en medio de las ocasiones, risas y conversaciones, que son las madres de infames caídas? No lo creas; si no te mortificas, no serás honesta; y si no haces penitencia, te caerás cuando más segura estés[6].»