Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Universidad de Guadalajara

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

El juvenicidio alude a escenarios de violencia, precarización, desplazamientos forzados, desacreditación, desubjetivación y muerte artera de jóvenes. En esta presentación, centrada en la realidad latinoamericana, elaboramos un marco interpretativo sobre la construcción social de las y los jóvenes y los procesos de precarización, indefensión, violencia y desubjetivación que los colocan en necrozonas o zonas de muerte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ricardo Villanueva Lomelí

Rectoría General

Héctor Raúl Solís Gadea

Vicerrectoría Ejecutiva

Guillermo Arturo Gómez Mata

Secretaría General

Margarita Hernández Ortiz

Coordinación General de Investigación, Posgrado y Vinculación

Luis Gustavo Padilla Montes

Rectoría del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas

Missael Robles Robles

Coordinación de Entidades Productivas para la Generación de Recursos Complementarios

Sayri Karp Mitastein

Dirección de la Editorial

Víctor Alejandro Espinoza Valle

Presidencia

Rodrigo Martínez Sandoval

Secretaría General de Vinculación y Desarrollo Institucional

Ana Claudia Coutigno Ramírez

Secretaría General Académica

Érika Moreno Páez

Coordinación de Publicaciones

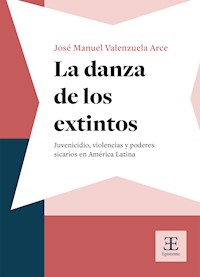

Valenzuela Arce, José Manuel, autor

La danza de los extintos: Juvenicidio, violencias y poderes sicarios en América Latina / José Manuel Valenzuela Arce; prólogo Alfredo Nateras Domínguez. -- 1a ed. –Guadalajara, Jalisco: Universidad de Guadalajara: Editorial Universidad de Guadalajara: El Colegio de la Frontera Norte, 2022.

Incluye referencias bibliográficas

ISBN 978-607-571-709-8 Universidad de Guadalajara

ISBN 978-607-479-493-9 El Colegio de la Frontera Norte

1. Juventud-América Latina-Condiciones sociales 2. Jóvenes marginados-América Latina 3. Crimen organizado-América Latina 4. Delincuencia juvenil-América Latina I. Nateras Domínguez, Alfredo, prólogo I t.

305.235 098 .V16 CDD21

HQ799 .A5 .V16 LC

YX Thema

Colección Episteme

Coordinación del proyecto

Margarita Hernández Ortiz

Primera edición, 2022

Prólogo

Alfredo Nateras Domínguez

Texto

© José Manuel Valenzuela Arce

Coordinación editorial

Iliana Ávalos González

Jefatura de diseño

Paola Vázquez Murillo

Cuidado de edición

Nancy Gaspar Santana

Diseño de colección

Iordan Montes y Cecilia Lomas

D.R. © 2022 Universidad de Guadalajara

José Bonifacio Andrada 2679

Colonia Lomas de Guevara

44657 Guadalajara, Jalisco

www.editorial.udg.mx

01 800 UDG LIBRO

ISBN 978-607-571-709-8 Universidad de Guadalajara

ISBN 978-607-479-493-9 El Colegio de la Frontera Norte

Noviembre de 2022

Este libro fue sometido a dictaminación doble ciego de acuerdo a las normas establecidas por la Universidad de Guadalajara.

D.R. © 2022 El Colegio de la Frontera Norte, A. C.

Km. 18.5 Carretera Escénica Tijuana-Ensenada

San Antonio del Mar

22560 Tijuana, Baja California

www.colef.mx

Se prohíbe la reproducción, el registro o la transmisión parcial o total de esta obra por cualquier sistema de recuperación de información, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, existente o por existir, sin el permiso por escrito del titular de los derechos correspondientes.

Danza de la muerte:

“Representación de origen medieval, gráfica o literaria, de un cortejo o baile presidido por la figura de la muerte”.

(RAE, 2001)

AGRADECIMIENTOS

Mi más grande agradecimiento y reconocimiento a Miriam Rojo y Nancy Utley por su invaluable apoyo en la elaboración de este libro. También agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), cuyo apoyo para el proyecto: 297985 del Programa Nacional Estratégico de Violencias Estructurales me permitió trabajar en la investigación y escritura de esta obra académica.

Índice

Prólogo

Alfredo Nateras Domínguez

I. Introducción

II. Juvenicidio, Iuvenis sacer y vidas precarias

1. Formas y travestismos de las violencias

2. El asesinato sistemático de jóvenes en América Latina

3. Juvenicidio: el todo y las articulaciones

4. Fugitivos de la vida imposible: desplazados, transfronteras y bionecropolíticas

III. Conclusiones: muriendo la vida, viviendo la muerte

IV. Apéndice: Un viajero de muchos mundos (entrevista)

Andrea Bonvillani y Macarena Roldán

Sobre el autor y las entrevistadoras

Referencias

Notas al pie

LOS NADIES

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.

Los nadies: los ningunos, los ninguneados,

corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos:

Que no son, aunque sean.

Que no hablan idiomas, sino dialectos.

Que no profesan religiones,

sino supersticiones.

Que no hacen arte, sino artesanía.

Que no practican cultura, sino folklore.

Que no son seres humanos,

sino recursos humanos.

Que no tienen cara, sino brazos.

Que no tienen nombre, sino número.

Que no figuran en la historia universal,

sino en la crónica roja de la prensa local.

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.

Eduardo Galeano, El libro de los abrazos, 1989

Prólogo

Alfredo Nateras Domínguez

ENTRE VOCES: EN COORDENADAS DEL JUVENICIDIO, EL CASO DE MÉXICO Y AMÉRICA LATINA

Está la belleza y están los humillados. Por difícil que sea la empresa no quisiera serle infiel ni a los segundos, ni a la primera.

Albert Camus (s. f.)

A partir de recibir la atenta invitación para escribir el prólogo de este libro titulado: La danza de los extintos. Juvenicidio, violencias y poderes sicarios en América Latina, recordé —haciendo un ejercicio de memoria socioafectiva— que al profesor José Manuel Valenzuela Arce ya lo leía y leíamos desde el siglo pasado (s. XX), a partir de su texto: ¡A la brava, ése! Cholos, punks y chavos banda (1988), que se convirtió en un clásico —como varios de sus posteriores textos— y referente obligado con respecto a los incipientes estudios de las culturas juveniles o, si se desea, de las adscripciones identitarias. Y quizás esta sea una de las características y cualidades más sobresalientes de toda la gran obra que ha construido el profesor Valenzuela; ser pionera, pertinente, imaginativa, valiente —en cuanto a “jugarse” sin concesiones académica/políticamente— y propositiva, en la diversidad de los campos de estudio que regularmente ha inaugurado y cultivado. Aspectos también a destacar en este importante libro, uno de sus más recientes.

Conocí personalmente al Dr. Valenzuela en aquella mítica e histórica Primera Reunión Nacional de Investigadores sobre Juventud, en la bella Hacienda de Jurica, Querétaro (México), en noviembre de 1996 —espero que el profesor Valenzuela aún lo recuerde—. Sin duda, fue un hecho fundante —dirían los psicoanalistas— tanto en lo colectivo como en lo individual, ya que, a partir de ahí, fuimos estableciendo no sólo un vínculo académico respetuoso y colaborativo, sino, ante todo, de colegas y amigos, que a la fecha perdura.

De igual manera, he de decir —que por caprichos y vericuetos de la academia— allá por los años de 2004-2006, el profesor Valenzuela fue mi mentor y director de tesis de maestría en Antropología Social y enseguida fungió también como mi asesor de tesis doctoral en Ciencias Antropológicas entre los años del 2006 y el 2010, es decir, lo reconozco como mi maestro, en el sentido más amplio y extendido de la palabra. Por lo que, para mí, es realmente un placer, un privilegio y demasiada responsabilidad intelectual escribir esto que los lectores anónimos están leyendo, ya que no tengo la misma rapidez y productividad del profesor Valenzuela —en lo que él escribe y escribe libros, uno no logra leerlo del todo y seguirle el ritmo— por lo que espero al menos poder lograr una escritura acorde a ser justos a fin de señalar y rescatar las ideas y planteamientos más significativos de este libro.

De forma contundente, estamos ante un autor sólido, maduro teórica, metodológica y afectivamente hablando —con una trayectoria importante y reconocida a nivel nacional e internacional— con la capacidad y la serenidad de vida e intelectual, más que sobrada, para hacer propuestas creativas en el ámbito de las ciencias sociales, humanas y culturales, en tanto colocar a discusión y “a prueba” —poner a trabajar los andamiajes teóricos— una serie de términos, categorías, dimensiones y ejes de análisis, a fin de comprender, interpretar e intervenir, de la mejor manera posible, en los entramados —en este caso— de las violencias sociales juveniles, particularmente en formatos, rostros y tesituras de lo que Valenzuela ha denominado como juvenicidio, concepto en construcción y en torno al cual, se ha conformado una comunidad académica con espíritu científico —a como lo imaginaba Gastón Bachelard (1982) e incluso Thomas Kuhn (2013)—, incluyendo activistas, políticamente comprometidos(as), con ética a toda prueba, frente a las realidades dolientes e indignantes y de una importancia significativa para México y América Latina, es decir, desde el sur, a partir de los tiempos históricos que corren.

En este estado de ánimo, propongo llevar a cabo algunos trazos y bosquejos, marcar y señalar ciertas cuestiones, resaltar y enfatizar determinadas reflexiones e ideas que el libro me fue despertando y evocando conforme lo iba leyendo, no de manera lineal, sino disruptivamente —por eso de estar saturado— y, siguiendo una pauta arrítmica, no como se van decantando cada uno de los apartados o capítulos, que componen esta obra, sino de forma más abierta, oceánica, plástica y flexible.

Rutas de entrada

Uno de los aspectos del libro que poco a poco llamó mi atención —conforme avanzaba en su lectura— fue irme dando cuenta de los diversos e intrincados territorios disciplinares, los posicionamientos epistemológicos, las apuestas teórico-teoréticas, los “abrochamientos” a ciertas autoras y autores, adscripciones a líneas de pensamiento, a partir de los cuales el profesor Valenzuela va armando sus narrativas y discursos académicos desde varios territorios de enunciación, a saber, el marxismo y neomarxismo, el constructivismo, el contextualismo —entre los más evidentes— que van construyendo su mirada académica inter y transdisciplinar desde la sociología, la antropología, la filosofía, la historia, la política y los estudios culturales, principalmente, que le posibilitan aproximarse y acercarse (Bourdieu y Wacquant, 1995), a fin de trazar un horizonte de posibilidad en la construcción de un nuevo sujeto-objeto de estudio siendo uno de los ejes centrales de análisis, que vertebran todo su libro: las juventudes, las violencias (el juvenicidio, las vidas precarias), los desplazamientos forzados, las pornomáquinas, las “máquinas carcelarias” —los jóvenes privados de libertad— y los dispositivos de resistencias en configuraciones de nuevos movimientos sociales, desde autores clave como Agamben (2006), Foucault (1979, 1994, 2009, 2012), Mbembe (2011), Galeano (1989) —principalmente— recuperando conceptos y categorías de análisis a fin de releerlos, deconstruirlos, resignificarlos y proponer una terminología propia plagada de metáforas (Lakoff y Johnson, 1980), es decir, el libro como tal condensa y sistematiza los saberes y conocimientos del profesor Valenzuela y deviene en un espacio abierto, ingenioso y creativo de interesantes propuestas, para considerar seriamente varios conceptos, términos y categorías de análisis (por ejemplo, el término de lo osónimo —que cultiva la fascinación por lo ominoso— versus a la idea de Freud (1978) con respecto a lo “ominoso”1.

El andamiaje teórico-teorético

Los ordenadores y articuladores analíticos de este libro: La danza de los extintos. Juvenicidio, violencias y poderes sicarios en América Latina, básicamente corren, fluyen, van definiendo y marcando los rostros y los matices precisamente de la condición juvenil hoy, principalmente, tanto en México como en América Latina. A partir de Giorgio Agamben (2006) y su idea de vidas nudas y Homo sacer, el profesor Valenzuela sugiere y propone el concepto de Iuvenis sacer, esto es, en sus palabras: “jóvenes sacrificables, jóvenes a quienes se puede asesinar impunemente, jóvenes desechables”, aunque —y esto es lo más importante y significativo, en tanto que lo matiza— con capacidad de resistencia, o en la terminología de Gramsci (1971) diríamos de “lo subalterno” versus lo hegemónico, o lo que he denominado terminológicamente como juventudes sitiadas y resistencias afectivas2.

De aquí que el autor va desmenuzando, poco a poco, los contenidos del concepto de juvenicidio y propone una taxonomía de las violencias que se viven en América y la recorren, a partir de su adjetivación o denominaciones variadas y diversas como la precariedad, la institucional, la del crimen organizado, la que se da en los barrios (pandilleril), la criminalización juvenil —aporofóbica—, la simbólica, la discriminatoria, la publicitaria, la adultocéntrica y la sexual. A su vez, hace una suerte de tipificación con respecto a las formas y lógicas de la violencia juvenil, en donde destacan: la delincuencial, lo ritual, lo barrial, la narcoviolencia, la transgresora, la política y la revolucionaria. Si bien tanto la apuesta a las taxonomías como a su tipificación en cuanto exposición se pueden considerar descriptivas e incluso esquemáticas, su valor se circunscribe al nivel de lo didáctico.

A mi entender y parecer, uno de los apartados más importantes y significativos es lo referente a la teorización y problematización con respecto a la condición juvenil contemporánea —bajo el subtítulo de “Iuvenis sacer”, articulado y explicando sus vasos nutrientes y comunicantes, con el concepto de juvenicidio, en relación, al caso de México y América Latina.

En este sentido, es claro que uno de los actores y de los sujetos sociales más significativos y protagónicos —no sólo por su presencia demográfica sino por su valor simbólico— de mediados del siglo XX y de lo que va de este siglo XXI —en nuestras sociedades actuales— (véase Nateras y Valenzuela, 2020) son precisamente las juventudes, que han gestionado importantes y significativos cambios en coordenadas socioculturales, en el entramado de contraposición en lo que podríamos denominar, por una parte; los mundos o universos juveniles y, por la otra, los mundos o universos adultocéntricos; marcados indiscutiblemente, por las nuevas formas de organización y participación en el ámbito de lo político, en clave cultural y de las afectividades —visión neomarxista.

Algo muy importante con respecto a la postura del profesor Valenzuela es el uso de un dispositivo construccionista de lo juvenil, que a la letra refiere a: “constructos sociales sólo entendibles desde posicionamientos contextuales y de materialismo cultural”, lo cual no implica un retorno a los determinismos estructuralistas sean psicológicos, sociológicos, económicos o antropológicos, sino desde un andamiaje dinámico-dialéctico de lo concreto; en otras palabras, refiere a las estructuras, estructurantes en estructuración, que van definiendo las condiciones juveniles.

Ligado a lo anterior, una reflexión propositiva, creativa y resignificada con relación al juvenicidio y las vidas juveniles precarias (que el autor realiza) es con respecto a la idea de la intensidad del tiempo social (histórico) —los gérmenes de esta idea se encuentran en su libro: El futuro ya fue. Socioantropología del l@s jóvenes en la modernidad (2009)— y la aceleración del envejecimiento de las personas, las cuales se inscriben de manera diferenciada en los cuerpos —en este caso, de los juveniles— es decir, a partir de la edificación o construcción social de las condiciones juveniles.

Dentro de las claves más importantes de explicación y comprensión están las coordenadas de las desigualdades sociales y económicas en función de los momentos y las coyunturas históricas en las que les toco estar y vivir a tales juventudes, en este sentido, cabe reiterar que la condición juvenil es fundamentalmente sociohistórica (y agregaría también cultural3) por lo que no hay una sola forma o manera de ser joven, sino que las juventudes son heterogéneas, múltiples y diversas. Dice el autor:

La dimensión contextual se define como el conjunto de eventos que posibilitan que las relaciones y los fenómenos sociales ocurran de cierta manera, así como las subjetividades y marcos intersubjetivos que pueden cambiar la formación social, lo que hemos propuesto y denominado abierta y plásticamente con el término de juventudes situadas y sitiadas4.

A partir de varios referentes teóricos y de distintos autores —en los que se apoya el profesor Valenzuela para hablar de Iuvenis sacer— destacan también Achille Mbembe (2011) con su propuesta y término de necropolítica (véase el libro de Moraña y Valenzuela, 2017) y el de Michel Foucault (2009, 2012) con el de biopolítica, a fin de hacer una relectura y reinterpretación con respecto al engranaje de las violencias sociales, las precariedades, los desplazamientos y las desapariciones forzadas, en las que se encuentran una parte significativa de las juventudes tanto en México como en América Latina, a fin de ir explicando y consolidando el andamiaje teórico—teorético del juvenicidio (Valenzuela, 2015)5.

Como se recordará, Foucault (2009, 2012) propone el término de biopolítica-biopoder, el cual es una especie de mecanismo y de estrategias para instaurar políticas de control, disciplinamiento y sometimiento, tanto de las mentalidades como de los cuerpos o las corporalidades —siguiendo la propuesta de Elsa Muñiz (2010)— especialmente en torno a las juventudes. Es claro que los discursos y las narrativas de las ultraderechas reaccionarias y clericales han enarbolado posturas con la intención precisamente de tratar de controlar y reprimir varias practicas corporales, en aspectos de la vida privada, social y cultural, por ejemplo, en temáticas como el aborto y la sexualidad, el diseño de las estéticas corporales —vía tatuajes o perforaciones— incluyendo los marcos prohibicionistas del tipo dile no a las drogas —que, por cierto, han sido un total y rotundo fracaso— como las más emblemáticas y llamativas.

A su vez, desde Achille Mbembe (2011) —al referir el concepto de necropolítica— alude a una suerte también de dispositivos, mecanismos y estrategias de las denominadas políticas de vida-muerte en el entendido —como lo aclara y acentúa Valenzuela— que van abiertamente dirigidas hacía los distintos, los pobres, los “parias”, los desechables, los “lumpen”, los precarizados —las vidas nudas u Homo sacer, de Agamben (2006)— los condenados de la tierra, de los que hablaba Franz Fanon (1961); o los olvidados, de Luis Buñuel (1957); o los nadies, de Eduardo Galeano (1940), es decir, de todos aquellos y aquellas de los que se puede prescindir. Aunque como lo aclara el autor, estas políticas y estrategias de muerte suelen ser sofisticadas, ya que no sólo se trata de decidir quién vive o quien muere, sino cómo se vive o cómo se muere; de gota a gota, de a poquito en poquito, lentamente, es decir, la “muerte social en vida” (véase Nateras y Valenzuela, 2020; Muñoz y Valenzuela, 2020).

Lo interesante del profesor Valenzuela es que, además de considerar el concepto de Michel Foucault (2009, 2012) con respecto a la biopolítica, vuelve desde un lugar diferente de cara al juvenicidio, a proponer el término de biocultura —también planteado en varios de sus textos (2009, 2019)— que justamente tensiona y pone en conflicto al biopoder, en tanto que se entreteje, configura y reconfigura a partir de ciertos ejes de resistencias corporales, a saber, las biorresistencias, en las que las corporalidades o los cuerpos son escenarios y territorios de oposición, de interpelación, o las bioidentidades, que aluden a determinas estéticas de las adscripciones identitarias (juveniles), como podrían ser los cholillos, los reguetoneros, los neopunks; o la bioproxemia, es decir, el cuerpo como territorio de sentido, de significado-significación y también como un dispositivo emocional, reservorio de las afectividades; lo cual adquiere un valor de lo político, muy actual y potente como dimensión o ejes de análisis (véase Zárate, 2012; Sierralta, 2020).

Las centralidades

Considerando esta armazón, andamiaje y plataforma teórica —como lo nombra Valenzuela— entramos a lo medular del texto, que consiste en dar cuenta y explicar los vínculos, las conexiones, entre una diversidad de voces y de conceptos, en torno al juvenicidio, que no se contraponen y mucho menos son excluyentes.

De inicio establece el andamiaje entre los conceptos de juvenicidio6 y feminicidio, las violencias y las precarizaciones de la vida como condiciones al límite y en los umbrales; en este caso de una parte significativa de las juventudes en México y América Latina. Siguiendo al autor:

El juvenicidio, como expresión de violencia sistemática y persistente que arrebata la vida de las y los jóvenes, refiere a un acto límite precedido por diversos procesos de precarización que definen la Iuvenis sacer y al igual que el feminicidio, implica la conjunción de varias identidades desacreditadas, pero también implica violencias que operan como antesalas de necrozonas o zonas de muerte7, sitio extremo donde convergen el feminicidio y el juvenicidio.

Para esto, el autor presenta o da cuenta de ciertas imágenes, iconografías o estampas de lo que está ocurriendo actualmente con gobiernos neoliberales y la violencia contra las y los jóvenes, particularmente pobres, afros y de barrio, por lo que hace un recorrido y da referencias con respecto a São Paulo, Brasil, Colombia y México (al respecto, también se puede consultar Muñoz y Valenzuela, 2020).

Volviendo al asunto de la necropolítica, si bien es cierto que es una estrategia del estado y de sus instituciones y los aparatos de seguridad; queda claro que a las y los que más afecta son a las juventudes —que se traduce en lo concreto, en la afectación de sus vidas cotidianas, de sus cursos y trayectorias sociales de vida— en circunstancias o de situaciones tipo las desapariciones forzadas, la privación de la libertad —la “máquina carcelaria”8, siguiendo a Foucault (2012)— y las masacres.

Para seguir desentrañando el concepto o término de juvenicidio y lo que implica con respecto a los sujetos y a los actores juveniles, el profesor Valenzuela acude a dos categorías de análisis novedosas e interesantes; una de ellas, es la desubjetivación y, la otra, la desciudadanización, con respecto a la primera, refiere básicamente a la negación del sujeto de sus derechos y, la segunda, tiene que ver con la invisibilidad de la capacidad política o de la acción en lo político de las personas, por lo que regularmente las juventudes son excluidos de los ámbitos institucionales, instituidos e instituyentes.

Otro de los aspectos significativos del libro es el apartado en el que el autor expresa una postura reflexiva —de autorreflexividad— en la mejor tradición de Bourdieu y Wacquant (1995), posicionamiento autocrítico y dialógico, con respecto al concepto de juvenicidio —que él ha propuesto— y que ha sido válidamente cuestionado, interrogado e interpelado, desde su capacidad de comprensión de las realidades sociales juveniles, que trata de dar cuenta de su carácter poroso y borroso. En este sentido, el profesor Valenzuela discurre interdisciplinariamente y establece una serie de matices, aclaraciones y puntualizaciones con estas narrativas o discursos contrapuestos.

Uno de los primeros ejes analíticos y de discusión es la relación o diferenciación entre el concepto de juvenicidio y genocidio, acá lo interesante es el marcaje que lleva a cabo al señalar que el racismo base del genocidio, es toda una ideología, por lo que tales conceptos o términos son activos y dinámicos. En este sentido, Valenzuela propone que: “tanto el feminicidio, como el juvenicidio se establezcan dentro de la categoría de crímenes atroces, en los cuales se incluye el genocidio, los crímenes de guerra y los de agresión”.

De igual manera con respecto al feminicidio, la discusión se centra en aquellos umbrales o ámbitos de distinción con respecto al juvenicidio, en el entendido de ser asesinado desde o por la condición de joven siendo hombre o joven siendo mujer, que caracterizaría ser un feminicidio o un juvenicidio, por lo que el profesor Valenzuela, propone incluir el término de articulación como un ordenador con respecto a pensar en totalidades multideterminadas, a saber: “Las condiciones de género o juveniles aluden a unidades articuladas y diferenciadas”, en otras palabras, dicha articulación tendría sus anclajes en lo situado o desde el contextualismo, es decir, no son excluyentes.

Otro concepto o término propuesto es el de interseccionalidad como una especie de bisagra o de relacionalidad, que es definido como:

El eje estratégico que define al juvenicidio (como ha hecho el feminicidio en el caso de las mujeres) es hacer visible, nombrar, crear conciencia y luchar contra el asesinato sistemático de jóvenes que se presentan en el mundo, y de manera particular, en América Latina.

Es muy importante —siguiendo a Valenzuela— dar cuenta, especificar y sintetizar algunos núcleos centrales —cualidades o características imprescindibles— de lo que refiere el concepto de juvenicidio, a fin de tener precisión y claridad tanto en su comprensión como en el adecuado uso teórico-académico del término —ya que está siendo muy frecuente la utilización indiscriminada de la palabra, más no del concepto, para aludir a cualquier cosa— por lo que la centralidad del concepto es la precarización social y cultural en la que se encuentran una gran parte de las juventudes tanto en México como en América Latina, en palabras del autor: “El juvenicidio refiere a la muerte artera, persistente y sistemática de jóvenes”, situación clave para diferenciarlo del asesinato o del homicidio común.

Las juventudes son las y los actores sociales más afectados por las violencias estructurales y estructurantes —que aluden a mecanismos y dispositivos de violencia como recursos de represión, control, aniquilamiento y “borramiento identitario”—. A su vez, el autor señala atinadamente, que no hay que olvidar su capacidad de agencia, es decir, de resistencias, protesta e interpelación ante esas situaciones de precariedad, de violencias de muerte y de exclusión social, en la que se encuentran, dando forma a protagonismos significativos en lo que atañe a lo denominado como los nuevos movimientos sociales (Melucci, 1999), o desde otras narrativas, a los movimientos de resistencia y dignidad (véase Zárate, 2012), es decir, esto es muy importante —señalado por el profesor Valenzuela—, hay que resaltar las emergencias que visibilizan, ensayan nuevas formas de organización, participación y cuestionan al patriarcado, al machismo, lo hegemónico cultural y al poder: “… las luchas contra las violencias feminicidas adquirieron relevancia como parte de los nuevos movimientos sociales que recorren a América Latina” (véase Nateras y Valenzuela, 2020; Muñoz y Valenzuela, 2020).

En este sentido, a partir de un recuento reflexivo, analítico y doliente —que corresponde a la necropolítica y al juvenicidio, específicamente en México y América Latina— articulándolo con estos nuevos movimientos sociales situados en contextos económico-políticos y socioculturales muy particulares donde las juventudes y, volvemos a enfatizarlo, las mujeres han sido protagonistas claves, Valenzuela propone y señala una serie de aspectos y elementos renovados para una mejor comprensión, que a continuación señalaremos.

Lo que podríamos rescatar como hilo conductor de lo más relevante y significativo desde su lugar de protagonistas juveniles de las luchas de indignación (véase el libro coordinado por Valenzuela, 2015: El sistema es antinosotros. Culturas, movimientos y resistencias juveniles), así como las de resistencia y dignidad, es la interpelación al proyecto neoliberal en su formato de neocapitalismo depredador —que las y los excluye de manera importante de las supuestas bondades de la modernidad y la globalización—, ya que les cierra los espacios de participación. Así mismo, las diversas posturas a fin de expresar su malestar y descontento social, las y los ha llevado a una suerte de reapropiación real y simbólica en la gestión y disputa del espacio público de la calle en formatos de manifestaciones pacíficas y radicales (véase Fillieule y Tartakowsky, 2015).

Están claramente descentrados de los partidos políticos —dado sus descréditos y también de las instancias de repartición de justicia—, bajo la sonora consigna: “somos apartidistas, aunque no apolíticos”; lo cual lleva al trazo de distintas y novedosas apuestas a partir de las emociones y las afectividades (véase Zárate, 2012; Sierralta, 2020) —dimensión importante de lo político— como al desarrollo de ciertas sensibilidades individuales y colectivas en torno a temáticas que les interesan y preocupan como lo relacionado con los diversos pueblos originarios y sus demandas (Bolivia, México, Chile o Perú —particularmente contra las políticas extractivistas— y, todo lo relacionado con los asuntos ecologistas, ambientales y de las energías —el calentamiento global, por ejemplo—, pero sin duda, la demanda del respeto a los derechos humanos cobra una gran importancia.

Resultan interesantes también las formas de organización y decisión que tienden a ser más horizontales, sin liderazgos visibles ni protagónicos, utilizando dispositivos ancestrales, indígenas y barriales, en torno a la toma de decisiones como el “vocerío”9 —recuperado entre otros del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)—. Indiscutible también el uso de las redes sociodigitales que van de lo digital a la calle y viceversa, de las calles a lo digital, en lo que se ha dado en nombrar como la ciberpolítica/la cibermilitancia, o la tecnopolítica —entre otras denominaciones— que conllevan ligar o establecer referentes a partir de lo regional-local, nacional e internacional, es decir, en coordenadas globales.

A su vez —refiere el profesor Valenzuela— las distintas estrategias relacionadas con lo cultural —teatro, música, performance, intervenciones al espacio público y a sus corporalidades, ya que le otorga una particularidad y densidad a lo político, sobre todo a la acción colectiva y a las identificaciones juveniles. Y quizás, lo que más caracterizaría a estos nuevos movimientos sociales sería su frontal interpelación al genocidio que sufren, a los crímenes atroces e incluso de lesa humanidad, reiteramos, tanto en México como en América Latina, a decir de Valenzuela: “Las luchas contra las violencias cobraron centralidad como eje organizador de las resistencias juveniles”.

En este sentido, el autor también —lo cual entraña sensibilidad social y académica—sitúa el concepto de juvenicidio en México y América Latina, a la luz de las circunstancias actuales de la emergencia sanitaria por la COVID-19 (2020-2022) —tanto local, global/mundial—, ya que los niveles de las violencias sociales, las precariedades y los desplazamientos forzados aumentaron considerablemente, aunque también hay que agregar que no cesaron las acciones colectivas, las expresiones de descontento y malestar social callejero, por ende, las manifestaciones de la protesta, protagonizados fundamentalmente por las juventudes, tanto hombres como mujeres.

A partir de aquí, el profesor Valenzuela lleva a cabo una serie de reflexiones interesantes con respecto al asunto del juvenicidio y la pandemia, nos recuerda que la podríamos caracterizar como una metáfora (véase Lakoff y Johnson, 1978) de la desigualdad social en la que se desnudan los impactos de las políticas neoliberales en el desmantelamiento —para su privatización— del sistema de salud, en donde las juventudes fueron y son de los sectores sociales más afectados en términos del desempleo y el abandono de la escuela, incluso por no contar con los equipos tecnológicos para seguir sus clases o cursos en línea.

De salida

Dentro de las novedosas aportaciones en su basta y prolífica reflexión teórica-metodológica, a fin de darle mayor solidez y cohesión interna al concepto del juvenicidio, el profesor Valenzuela propone incorporar varios términos en el andamiaje teórico que está construyendo, a saber: a) lo referente a las migraciones y los desplazamientos forzados que devienen en éxodos y caravanas migratorias —véase al respecto el imprescindible texto de Valenzuela (2019): Caminos del éxodo humano. Las caravanas de migrantes centroamericanos—; y b) las condiciones de las y los jóvenes privados de su libertad y confinados en las “máquinas carcelarias” —siguiendo a Foucault (2012).

Con respecto a las migraciones (forzadas), los desplazamientos y las movilidades al límite de las vidas cotidianas, básicamente por las violencias instrumentadas por los estados autoritarios y sus instituciones, por el crimen organizado y las generadas por agrupamientos juveniles configurados en barrios y “clicas”10; aunado a las precariedades (la pobreza y la miseria), Valenzuela las considera, retomando a Galeano (1989), como “fugitivos de la vida imposible”, que dan cuenta de las estrategias de las necropolíticas como ámbitos estructurados y estructurantes (estructuras estructurantes en estructuración) que posibilitan sus condiciones de producción y definición, siendo la gran mayoría de estos y estás migrantes jóvenes centroamericanos —particularmente de El Salvador, Honduras y Guatemala— por lo que el autor refiere que: “… el significado de las fronteras como dispositivos de poder y clasificación social”, es importante entenderlo para una mejor comprensión de las complejidades de las relaciones transfronterizas, lo que lleva al profesor Valenzuela, proponer una serie de ejes interpretativos y así pensarlas desde varias condiciones, enmarcadas en zonas de contacto socio cultural.

Para cerrar, lo que nos ofrece el profesor José Manuel Valenzuela Arce, en este, uno de su más reciente libro, La danza de los extintos. Juvenicidio, violencias y poderes sicarios en América Latina, es un texto sólido, fluido, de ágil escritura, analítico, reflexivo y, a destacar, su despliegue sintético de categorías de análisis diversas y su habilidad para ponerlas “en juego” como propuestas que dan cuenta —sin duda alguna— de la madurez intelectual teórica-conceptual de una de las voces más significativas e imprescindibles en México y en América Latina, que posibilitan seguir avanzando en la edificación, hechura y arquitectura de diferentes andamiajes teórico-teoréticos —no excluyentes sino dialógicos— como coordenadas interpretativas acerca de las juventudes, las precariedades, las violencias y, por ende, el juvenicidio.

Vaya pues como comunidad académica-científica e integrantes de este germinal campo de estudios, congratularnos por este Texto de nuestro colega y amigo, el profesor Valenzuela.

Referencias bibliográficas

BACHELARD, G. (1982). La formación del espíritu científico. Contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo. Siglo XXI.

BOURDIEU, P. y Wacquant, L. J. D. (1995). Respuestas por una antropología reflexiva. Grijalbo.

FILLIEULE, O. y Tartakowsky, D. (2015). La manifestación. Cuando la acción colectiva toma las calles. Siglo XXI.

FREUD, S. (1978). Lo siniestro. Letracierta.

GRAMSCI, A. (1971). Selecttions from the Prison Notebooks. Lawrence & Wishart.

KUHN, T. (2013). La estructura de las revoluciones científicas.FCE.

LAKOFF, G. y Johnson, M. (1980). Metáforas de la vida cotidiana. University of Chicago.

MELUCCI, A. (1999). Acción colectiva, Vida cotidiana y Democracia. El Colegio de México.

MORAÑA, M. y Valenzuela, J. M. (coordinadores). (2017). Precariedades, exclusiones y emergencias. Necropolítica y sociedad civil en América Latina. UAM Iztapalapa y Gedisa.

MUÑIZ, E. (2010). Disciplinas y prácticas corporales. Una mirada a las sociedades contemporáneas.UAM, Anthropos.

MUÑOZ, G. y Valenzuela, J. M. (2020). Juvenicidio. Las vidas precarias de jóvenes en América Latina. En JOVENes. Revista de Estudios sobre juventud, Rostros y tesituras de las violencias contra las juventudes. jul-dic, número 35, 25-48.

NATERAS, A. (coordinador). (2016). Juventudes sitiadas y Resistencias afectivas. Tomo I. Violencias y Aniquilamiento. UAM, Iztapalapa, Gedisa.

NATERAS, A. (2019). Juventudes sitiadas y Resistencias afectivas. Tomo III. Acción colectiva e Identidades.UAM, Iztapalapa, Gedisa.

NATERAS, A. (2020). Adscripiones identificatorias, maras y pandillas: ¿vidas sociales deterioradas? Desidades. Revista Electrónica de Divulgación Científica de la Infancia y la juventud, número, 28, año/8, oct-dic, 166-182.

NATERAS, A. y Valenzuela, J. M. (coordinadores). (2020). Rostros y tesituras de las violencias contra las juventudes. JOVENes. Revista de Estudios sobre juventud, jul-dic, número 35-22.

SIERRALTA, J. (2020). La ira de la esperanza: la joven insurgencia chilena. En Nateras, Alfredo y Valenzuela, José Manuel (coordinadores). Rostros y tesituras de las violencias contra las juventudes. En JOVENes. Revista de Estudios sobre juventud, jul-dic, número 35, 49-76.

URTEAGA, M. (2010). Género, clase y etnia. Los modos de ser joven. En Reguillo, Rossana (coord.) Los jóvenes en México. FCE, Conaculta.

URTEAGA, M. (2011). La construcción juvenil de la realidad. Jóvenes mexicanos contemporáneos. Juan Pablos Edior, UAM-Iztapalapa.

VALENZUELA, J. M. (2009). El futuro ya fue. Socioantropología de l@s jóvenes en la modernidad. El Colegio de la Frontera Norte, Casa Juan Pablos.

VALENZUELA, J. M. (2012). Sed de Mal. Feminicidio, jóvenes y exclusión social. El Colegio de la Frontera Norte, UANL.

VALENZUELA, J. M. (coordinador). (2015). Juvenicidio. Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España. NED, ITESO, Guadalajara, El Colegio de la Frontera Norte.

VALENZUELA, J. M. (coordinador). (2015). El sistema es antinosotros. Cultura, movimientos y resistencias juveniles. UAM-Iztapalapa, El Colegio de la frontera Norte, Gedisa.

VALENZUELA, J. M. (2019). Trazos de sangre y fuego. Bionecropolítica y juvenicidio en América Latina.CALAS.

VALENZUELA, J. M. (coordinador). (2019). Caminos del éxodo humano. Las caravanas de migrantes Centroamericanos. Gedisa.

ZÁRATE, M. (2012). Resistencias en movimiento de dignidad, deseo y emociones. Una mirada antropológica. UAM-Iztapalapa, Juan Pablos.

I. Introducción

El juvenicidio alude a escenarios de violencia, precarización, desplazamientos forzados, desacreditación, desubjetivación y muerte artera de jóvenes. En esta presentación, centrada en la realidad latinoamericana, elaboramos un marco interpretativo sobre la construcción social de las y los jóvenes y los procesos de precarización, indefensión, violencia y desubjetivación que los colocan en necrozonas o zonas de muerte.

Frente a la pregunta sobre las causas que producen la muerte juvenil en América Latina, sabemos que la violencia es la respuesta principal. Las y los jóvenes latinoamericanos mueren mayoritariamente por violencias que marcan y enmarcan sus vidas precarias. Conociendo los desenlaces, debemos responder a la pregunta de cómo se construyen los escenarios económicos y socioculturales que devienen muerte violenta, muerte artera, muerte impune, muerte atroz. Violencias enmarcadas en estrategias necropolíticas, como ocurre con la supuesta guerra contra el crimen organizado y la guerra global contra el terror que en solo dos décadas ha cobrado cerca de un millón de vidas e incalculables daños en la salud mental y física, especialmente con la enorme cantidad de cuerpos mutilados (Watson Institute, Brown University, 2021; y Brooks, 2021).

La incorporación del concepto de juvenicidio ha sido importante para evidenciar la muerte atroz, artera y sistemática de jóvenes, así como los procesos de precarización que le anteceden, conforman y posibilitan. El juvenicidio, concepto emergente construido desde posicionamientos académicos, éticos y políticos, identifica los dispositivos bionecropolíticos que la producen, pero también las biorresistencias, las luchas político-identitarias y los movimientos socioculturales protagonizados principalmente por jóvenes con el objetivo de enfrentar las estrategias políticas de control y muerte.

En América Latina se presenta el asesinato persistente de jóvenes, condición a la que hemos llamado juvenicidio, producido por estrategias bionecropolíticas. El juvenicidio es la condición límite de diversos procesos de la vida: precarización económica, social, cultural y simbólica e identidades estigmatizadas que producen vidas vulnerables, vidas proscritas, vidas carcelarias, vidas secuestradas, vidas desaparecidas, vidas desechables, vidas fugitivas, vidas sacrificables, vidas desubjetivadas, vidas desplazadas.

Las vidas desplazadas son las de quienes se tienen que ir, las excluidas, las proscritas, las que deben dejar el sitio donde habitan para emigrar, las de quienes se desplazan buscando un mejor lugar o como mero recurso disponible de sobrevivencia para alejar a la muerte y a sus pregoneros, a sus emisarios, a sus sicarios.

Las migraciones y desplazamientos forzados conforman escenarios marcantes de las vidas precarias de millones de niños y jóvenes, muchos de los cuales encuentran la muerte en el camino o topan con la extorsión, la agresión, las mutilaciones, el secuestro, la desaparición forzada, la agresión sexual, la trata, el encierro carcelario. La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) reconoce 272 millones de migrantes en 2020, en el mundo, en su gran mayoría originarios de los países más pobres. Este mismo año, más de 30 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares por los estropicios generados por el cambio climático (Gutierres, 2021). Al mismo tiempo, los desplazados de la miseria, los fugitivos de la vida imposible encuentran escenarios hostiles de violencia y muerte, incluyendo estampas impresentables de policías migratorios estadounidenses recreando escenas del viejo Oeste, arreando, como si fueran ganado, a migrantes centroamericanos en el borde del río Bravo, en la frontera texana, mientras tanto, personas de todo el mundo escenifican el drama del éxodo en caravanas, balsas, pateras o caminando largas y extenuantes jornadas por terrenos hostiles y parajes desérticos, para tratar de encontrar una mejor opción de vida para ellos y sus familias.

Las desapariciones y desplazamientos forzados son parte importante de las vidas precarias y definen rasgos centrales del juvenicidio, por ello consideramos que el juvenicidio (así como el feminicidio), corresponden a lo que Naciones Unidas, define como crímenes atroces, en los cuales se incluyen el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los de agresión, por lo que, juvenicidio y feminicidio, deben reconocerse como crímenes de lesa humanidad.

Lo anterior adquiere especial atención, cuando La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2021) anticipa otra década perdida en América Latina debido al incremento de la desigualdad, la pobreza y la crisis alimentaria, con un retroceso de 25 años en la lucha contra el hambre y 60 millones de personas en esa condición (14 millones más que en 2019), mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoce un incremento de 118 millones de personas en el mundo que se incorporan a esa triste condición (Enciso, 2021, p. 6).

Para interpretar las Iuvenis sacer (vidas nudas de jóvenes), las vidas precarias, el juvenicidio y los desplazamientos en América Latina, presentamos los aspectos centrales que definen al juvenicidio y conceptos asociados como son violencias, terror, crueldad, rabia, ira, lo (filo)ominoso, biopolítica, necropolítica, biocultura, precarización de la vida y necrozonas. También presentamos una perspectiva general sobre el juvenicidio en América Latina, colocando temas que consideramos centrales para su comprensión como son: la condición juvenil, la intensidad del tiempo social, la precarización de la vida, la desaparición forzada de personas, la pornomáquina, la máquina carcelaria, la desubjetivación y desciudadanización de las y los jóvenes. Además, presentamos una discusión conceptual sobre las articulaciones sociales e identitarias que definen a las condiciones juveniles desde entramados de relaciones que se solapan con la condición juvenil y el juvenicidio, como el genocidio, el feminicidio, clase e identidades sociales, las resistencias y movimientos socioculturales y la condición pandémica.

También presentamos una exposición sobre desplazamientos y fronteras, en la que ofrecemos una definición de fronteras como dispositivos bionecropolíticos, político-administrativos y de poder que funcionan como sistemas de clasificación social y su papel estratégico en la definición de quiénes merecen cruzar y quiénes no deben o pueden hacerlo, aunque mueran en el intento; desplazados que siguen densificando los caminos del éxodo humano, los fugitivos de la vida imposible, como Eduardo Galeano llamó a los migrantes y desplazados. Fugitivos conformados por amplios sectores de niños y jóvenes a quienes se les obliteraron las condiciones para desarrollar proyectos viables de vida en sus lugares de origen y huyen de la pobreza, el miedo y la muerte, triada juvenicida que se transmuta para acompañarlos en el camino.

II. Juvenicidio, Iuvenis sacer y vidas precarias11

1. FORMAS Y TRAVESTISMOS DE LAS VIOLENCIAS

Entre las aspiraciones básicas de las personas se encuentran el derecho a vivir seguras, exentas de riesgos y peligros previsibles, a vivir con certezas sociales, confiadas y con libertad. Seguridad, certeza y confianza son aspectos indispensables para la construcción de proyectos de vida viables y vivibles. La seguridad ciudadana refiere a ámbitos definidos por la paz pública y la protección estatal de los derechos individuales.

La seguridad humana refiere al conjunto de dispositivos y estrategias multidimensionales, interseccionales y articuladas que permiten imaginar, prevenir y luchar desde perspectivas relacionales y conectivas por la construcción de mundos menos inseguros, sin los grandes problemas que generan incertidumbre, violencia, riesgo y muerte, tanto en los asuntos económicos (crisis, pobreza, desigualdad), violencias estructurales (estructuradas y estructurantes), desplazamientos y desapariciones forzadas, desastres (socio)naturales, conflictos armados internos, guerras nacionales o regionales, violencias y desigualdades identitarias (sexismo, racismo, transfobia, exclusiones de orden político, religioso, étnico o nacional).

Más allá de los elementos de orden punitivo, policial o militar que han prevalecido en los enfoques sobre seguridad, consideramos una perspectiva de seguridad humana acorde con el marco propuesto por la ONU, centrada en el respeto a los derechos humanos y las diferencias culturales y en el cuestionamiento a las estrategias económicas y políticas que participan en la producción y reproducción de la desigualdad social, la aporofobia y la expropiación de la esperanza y la dignidad de las personas, así como en el derecho a la vida, la libertad, la integridad, la seguridad y la dignidad de las personas, como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde esta perspectiva, la Seguridad Humana refiere al derecho a convivir de forma pacífica y respetuosa, así como a habitabilidades democráticas, incluyentes y exentas de violencia.

Las violencias sociales refieren al uso de fuerza con intenciones o propósitos definidos para lograr u obtener fines particulares, dañar u obtener beneficios. Las violencias operan desde posiciones pragmáticas y funcionan como medios para la obtención de propósitos predefinidos y, frecuentemente, expresan afanes autoritarios, de poder, dominio, control, coerción, imposición, afectación o destrucción. Las violencias estructurales son estructuradas y estructurantes, instituidas e instituyentes (Valenzuela, 2020).

Las violencias estructuradas implican ordenamientos de clase, raciales, patriarcales, homofóbicas o aporofóbicas que concentran muchas historias de agravios contra comunidades y poblaciones indígenas y afrodescendientes, violencias heterónomas contra LGBTTTIQ+, violencias contra niñas, niños y jóvenes. Junto a ellas, las violencias estructurantes refieren a dispositivos que imponen y desencadenan procesos cargados de violencia incorporada, impuesta y reproducida desde ámbitos institucionales y de poder que impactan la convivencia social.

La violencia altera la estabilidad, la inmovilidad o la identidad, tal como ha destacado el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez (2003), para quien, en la praxis social, el hombre es objeto y sujeto de la violencia y las acciones violentas las realizan personas sobre otras personas. La praxis y la violencia se relacionan intensamente, pero la violencia conserva su condición de medio. En la praxis social, la acción que se ejerce sobre las personas no prioriza afectar su condición física o corpórea particular, sino su ser social, doblegar su conciencia y lograr su reconocimiento12.

La violencia tiene como causa última el miedo al prójimo y se inscribe en el trastorno radical de las relaciones sociales. Se requiere visualizar las violencias en sus dimensiones estructuradas y visibles o simbólicas o invisibles, así como los entramados que las (re)producen y evidenciarlas para evitar la evasión que las coloca más allá de lo pensable. Es necesario visibilizarlas, interpretarlas y enfrentarlas, ubicando los entramados y relaciones sociales que las configuran, así como las fuerzas y poderes que las constituyen, asumiendo que la violencia no se reduce, subsume o equipara con el poder y que el poder de clase dispone de múltiples dispositivos de violencia estructural para su reproducción.

A diferencia de muchos estudios clásicos donde la relación entre poder y violencia quedaron inscritos en la violencia del Estado como supuesto detentador de su uso legítimo o de quienes consideraban que la comprensión de la violencia se encontraba en su condición instrumental en cuanto transgresora o reforzadora del derecho y la justicia, las violencias que vivimos requieren nuevos acercamientos, precisiones e interpretaciones que identifiquen su condición diversa y plural, además de reconocer que las violencias definen aspectos formales e informales, legales e ilegales de las sociedades contemporáneas. Walter Benjamin (1921), observando el huevo de la serpiente fascista de la Alemania de los años treinta, consideraba que la crítica de la violencia puede circunscribirse a la descripción de su relación con el derecho y la justicia pues, en principio, la violencia sólo puede encontrarse en el dominio de los medios y no en el de los fines y no debe reducirse al servicio de fines justos o injustos, como planteaba el derecho natural, sino ubicarse en la esfera de los medios, independientemente de los fines trazados13.

A finales de los años sesenta, en el marco de la guerra de Vietnam, la guerra Fría, los movimientos pacifistas, de derechos humanos, antirracistas y la sombra de la bomba atómica, Hannah Arendt publicó el libro Sobre la violencia (1969), donde discutió el uso de la violencia en acontecimientos que marcaron al siglo XX, así como el desarrollo técnico de los medios de violencia con enorme potencial destructivo que prefiguraban escenarios apocalípticos al asumir que un conflicto bélico implicaría el final para todos.

En un escenario de incertidumbre, de evanescencia de certezas sobre el futuro y su promesa moderna vinculado al progreso, Arendt cuestionó que la violencia fuera expresión del poder como plantearon Max Weber y C. Wright Mills, así como la reducción del poder al ejercicio de mando y dominación o sometimiento de otros a la voluntad propia o a mandar y ser obedecido pues voluntad de poder y voluntad de sumisión se hallan interconectadas14 (Arendt, 2005, pp. 48-51).

Al igual que Benjamin (1921), para quien la violencia no es un fin sino un medio, Arendt consideraba que el poder es esencial a todos los gobiernos, pero no la violencia que, al ser instrumental, precisa guía y objetivos para alcanzar los fines buscados, mientras que el poder es un fin en sí mismo que no requiere justificación, sino legitimidad y no puede confrontarse desde la no violencia15.

Cuando se obliteran los canales de la expresión y de acción social, aparecen con más fuerza expresiones y reacciones violentas producidas por el cierre de los espacios de libertad mediante dispositivos que cercenan los actos y praxis sociales libres, pues libertad es el poder de actuar y la facultad de acción precondiciona al ser político.