Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ned Ediciones

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

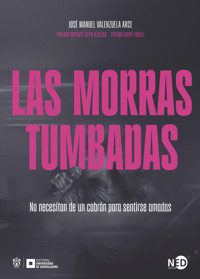

El corrido tumbado está cambiando de dueño. En un campo hasta ahora dominado por los hombres, las mujeres están empezando a reclamar su lugar. Así, figuras como Jenny 69, Michelle Maciel e Ivonne Galaz se perfilan como la contraparte femenina de Peso Pluma y Natanael Cano. Ellas son las morras tumbadas. Pero ¿cómo influyen estas nuevas voces sobre el género del corrido?, ¿qué cambios operan sobre él? y ¿cómo se relacionan con una tradición eminentemente masculina? Los corridos, derivados de la música regional mexicana, reflejan la realidad de las experiencias de jóvenes contemporáneos. En un campo musical fundado sobre códigos de virilidad y dominado por hombres, las mujeres han tenido que crear sus propias estrategias para tomar protagonismo. A través de la música, buscan participar en la cultura y sentirse fuertes, empoderadas, dueñas de sus propios cuerpos. Pero, a la vez, parecen no poder escapar de los intereses comerciales de un sistema salvajemente neoliberal: presentismo, desclasamiento y encumbramiento del dinero. Los corridos de las morras tumbadas han resignificado la escena de la música mexicana. Partícipes de discursos similares a los de sus equivalentes masculinos —con letras que ensalzan la violencia y la narcocultura—, las morras dan un sentido nuevo a los viejos códigos: si en el hombre la violencia es afán de sometimiento, en las mujeres es lucha de resistencia, intento de huida del control masculino. Sus propuestas se inscriben (de manera implícita y contradictoria) en una larga historia tapizada con esfuerzos libertarios de millones de mujeres y los intentos de los hombres para mantener incólume su dominación, dentro de un sistema capitalista, patriarcal y colonial.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 212

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Las morras tumbadas

JoséManuel Valenzuela Arce

Las morras

tumbadas

no necesitan de un cabrón para sentirse amadas

© José Manuel Valenzuela Arce, 2024

© Del prólogo: Merarit Viera Alcázar

© Del epílogo: Cathy Fourez

© Diseño de cubierta: Beatriz Álvarez Ballester

Primera edición: noviembre, 2024

Derechos reservados para todas las ediciones en castellano

© Ned ediciones, 2024

Preimpresión: Moelmo SCP

www.moelmo.com

Esta edición ha contado con el apoyo de:

eISBN: 978-84-19407-57-3

La reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares del copyright está prohibida al amparo de la legislación vigente.

Ned Ediciones

www.nedediciones.com

Índice

Agradecimientos

Prólogo

Buchonas, reinas y tumbadas: mujeres en el regional mexicano

Merarit Viera Alcázar

Morras tumbadas e irreverentes

Introducción

Cantemos a pecho abierto: las mujeres en el melodrama, el corrido y la canción ranchera

La canción ranchera y las culturas populares

No tengo trono ni reina: las mujeres en la canción ranchera

Me estás oyendo, inútil: con V de Venganza de mujeres despechadas

Las morras tumbadas: el crush de tu ruca soy

Vengo desde abajo: la familia

Entre balas y heridas: la narcocultura

Suela roja voy pisando: las marcas de distinción

La gente se empieza a arrimar: estar arriba para las mujeres

Dios me cuida y San Judas Tadeo me protege

Principales categorías interpretativas en las canciones tumbadas

Orden patriarcal y corridos tumbados

Coda: Fierro por la 300

Como es abajo (no) es arriba

El recorrido de los corridos tumbados

Corrido del corrido

Epílogo

Los corridos tumbados: las in-dóciles con la letra entran

Cathy Fourez (Universidad de Tours)

Bibliografía

Catálogo de música consultada

Semblanzas curriculares

Semblanzas de morras tumbadas

Fuentes

Agradecimientos

Reconozco y agradezco el invaluable apoyo de Miriam Rojo Pérez y de Nancy Gabriela Utley García, así como su amistad generosa y colaboración en este y otros proyectos académicos.

Prólogo

Buchonas, reinas y tumbadas: mujeres en el regional mexicano

Merarit Viera Alcázar

Pronto me verán

que nosotras las mujeres también rifamos...

Itzel Vida

Comienzo y desarrollo este texto hablando de malestares. Esos malestares que, siendo mujer, académica y feminista se experimentan de manera cotidiana en una cultura que, construida desde un sistema patriarcal, ha permeado la legitimidad de la palabra, de la enunciación y del actuar de las mujeres y las disidencias sexo-genéricas en todos los espacios sociales. En ese sentido, como bien es señalado en este libro escrito por José Manuel Valenzuela, en la música regional mexicana no hay una excepción.

Nací y crecí hasta los 17 años en San Quintín, Baja California, donde la estación de radio más popular era de Los Ángeles, California; recuerdo que mis mañanas y desayunos tenían como soundtrack a Chalino Sánchez con la canción de las «Nieves de enero», o que unos de los hits de mi juventud temprana fue la música de Selena y bailar con mis amigas «El chico del apartamento cinco doce». Supongo que estos antecedentes musicales hicieron que mi familiaridad por los ahora popularizados corridos tumbados en las nuevas generaciones no me causara molestia, a diferencia de muchas de las personas de mi generación, más identificadas con el mundo «rockero»; de hecho, puedo afirmar que disfruto los sonidos del requinto de las guitarras y los bajos agudos de los corridos.

Hace ya un tiempo que me he interesado no solo en hacer visible la participación de las mujeres en escenarios como el punk rock, el reguetón, el rap/hip-hop, la trova, etc. (Viera, 2016: 2021), sino también, desde las epistemologías feministas, por comprender cómo las relaciones de poder que constituyen al género como una normatividad, binaria y heterosexual (De Lauretis, 1996), tienen impacto en sus experiencias en el ser/hacer de mujeres jóvenes músicas. De ahí que mi malestar principal es y ha sido la falta de reconocimiento a la participación de las mujeres como productoras de «cultura», como sujetas de acción no solo en el propio campo de los escenarios musicales, sino también en el campo de los estudios relacionados con el análisis de la música y las juventudes. Así que recibir una invitación para dejar mis reflexiones sobre Morras tumbadas me proporciona una grata satisfacción para subsanar un poco más este malestar que ha sido guía en mi andar.

Como feminista, estoy convencida de que basta de pensar en las mujeres como adornos-objetos. Es tiempo por fin de identificar, como lo dice Itzel Vida (2022), que «nosotras las mujeres también rifamos» en todos los ámbitos musicales y de la vida social. Por ello, este libro dedicado a las jóvenes es un gran logro de los feminismos y de las mujeres que han protagonizado el estilo musical de la regional mexicana. Y es que, a pesar de que nosotras hemos sido nombradas desde los estudios de juventud con experiencias diferenciadas a las de los hombres (Feixa,1998; Valenzuela, 1997; Urteaga 1998), pocas veces se ha problematizado al género de manera articulada con la juventud de manera crítica y desde una perspectiva feminista en las investigaciones (Viera, 2017).

Pienso que la participación y creación de mujeres jóvenes en la música regional mexicana, haciendo corridos, contribuye a cuestionar y transformar la «tiranía cultural» hegemónica existente de manera estructural. Entiendo a la «tiranía cultural» haciendo alusión a lo que Anzaldúa (2015) afirma:

La cultura le da forma a nuestras creencias. Percibimos la versión de la realidad que la cultura nos comunica. A través de la cultura se nos transmiten paradigmas dominantes, conceptos predefinidos, incuestionables e indiscutibles. La cultura está conformada por aquellos en el poder, los hombres (Anzaldúa, 2015, pág. 74).

Y es que la propia historia de los corridos ha dejado ver, principalmente, la experiencia de vida de los hombres (pensados en términos universales) como parte del reflejo de las vivencias y preocupaciones del pueblo (De la Garza, 2016) mexicano. Este pueblo ha sido fuertemente atravesado por un sistema patriarcal donde las mujeres han tenido que generar estrategias de acción para dejarse ver y ser protagonistas.

Como bien se expone en este libro, la música regional mexicana derivada en corridos, narcocorridos y corridos tumbados, entre otros, son producciones culturales que reflejan la realidad que enmarca también las experiencias juveniles. En estas se magnifican expresiones de violencia, deseos egocéntricos e individualistas de poder económico resultado de un capitalismo y neoliberalismo voraz; estereotipos de género donde las mujeres, sus cuerpos y sexualización son objetivados o representados bajo la mirada o deseo masculino. Esto no es nuevo ni exclusivo de este estilo musical. Estas caracterizaciones han estado presentes desde su origen; sin embargo, la exaltación discursiva normalizada en los actuales corridos tumbados ha provocado un «pánico moral y sexual» e incluso «prohibición» de sus líricas, alegando que glorifican la problemática de violencia vinculada con el narcotráfico o la violencia contra las mujeres y de género, sobre todo en los estados fronterizos.

Bajo este panorama aparentemente negativo alrededor de los corridos, algunos cuestionamientos aparecen en mi reflexión: ¿cómo pensar la creación de corridos como formas de resistencia y «contracultura» de las personas jóvenes? Y más aún: ¿cómo las mujeres jóvenes, mediante su ser/hacer corridos, pueden ser irreverentes ante la «tiranía cultural» masculina/patriarcal? Las paradojas y contradicciones están de manera constante y efímera en la realidad juvenil, y demarcan cambios generacionales y significaciones en transformación alrededor de la cultura hegemónica, adultocéntrica y patriarcal.

Una posible respuesta se expresa en lo que Valenzuela identifica como el «presentismo juvenil intenso», el mismo que se manifiesta en acciones o prácticas impulsadas por la incertidumbre de un devenir y donde, como sostiene en esta obra:

Las mujeres se autoidentifican como poderosas, libres, empoderadas, independientes, cabronas, reinas, «perras» (bad bitch), infieles, pisteadoras, fumadoras, bailadoras, que disfrutan su sexualidad, tienen autoestima alta, se asumen como buchonas con acceso al uso de ropa cara y de marca muy cara, que han logrado superarse, que tienen mucho dinero y alto poder adquisitivo.

Si algo queda claro en los corridos —algunos más tumbados que otros— es que las mujeres deciden expresar lo que «la intensidad de su vida (re)significa»; lo que deviene cotidianamente por los riesgos de su condición de ser mujer. Lo hacen siendo protagonistas, tomando la palabra y enunciando en lo público desde su posibilidad de acción. La enunciación de morras en los corridos, como se puede ver a lo largo de este libro, expresa vivencias y experiencias que, acompañadas de líricas, permiten cuestionar —a veces de manera más evidente, otras veces de forma más sutil o incluso casi confusa— la potencia de acción de las mujeres músicas.

Morras tumbadas e irreverentes

Más que en las narrativas feministas, las tumbadas abrevan y resisten desde sus experiencias y la resignificación de sus cuerpos, rompiendo con referentes centrales del orden patriarcal, pero, al mismo tiempo, alimentan la lógica e intereses comerciales del sistema... (Valenzuela, Las Morras Tumbadas).

Es y ha sido muy común pensar a las mujeres que de alguna manera tienen contacto con los escenarios o contextos de la música regional mexicana como «buchonas» o «reinas», lo cual puede tener distintas connotaciones positivas o negativas; esto es parte de la magia de las paradojas de la vida. De manera interesada mi reflexión se centra en exaltar la «irreverencia» del ser/hacer corridos por mujeres; para ello, retomaré el debate que desde los estudios culturales feministas hemos trabajado al pensar a las mujeres como productoras de cultura. Aclaro que quiero dar un giro/fracturar y tensar a esa cultura «tirana patriarcal» con el fin de repensar a las prácticas musicales de las morras tumbadas como una posibilidad que deja ver un entramado de relaciones de poder donde ellas cuestionan y transforman el orden simbólico de las representaciones que se configuran sobre ellas y su actuar (Cejas, 2016).

Entiendo que el ser/hacer corridos permite a las jóvenes «la posibilidad de una lectura diferente de la cultura a través de prácticas que son para nosotras una puerta de ingreso “al contexto material de las desigualdades de las relaciones de fuerza y de poder”» (Grossberg, 2009, pág. 32), y al hacerlo en clave femenina, y a veces también feminista, les permite estratégicamente reposicionarse en un lugar no subordinado. Para ello, retomaré la representación de la «buchona» y la «reyna» desde sí mismas, dejando de lado sus posibles vinculaciones con la mirada masculina. Si bien la representación de la buchona presenta características estéticas corporales hipersexualizadas y son identificadas como las novias de los narcos —o de los músicos cantantes de corridos—, también les permite estratégicamente reposicionarse en la jerarquía de poder. Una buchona que hace corridos, y entre más tumbados sean, nos recuerda que ella es una Reyna, es la que manda. No necesitan de un cabrón para sentirse amadas. Es una sujeta de acción y generadora de conocimientos/saberes transformadores, no de manera romántica, sino en constante tensión con la tiranía cultural patriarcal.

Las mujeres que protagonizan este libro, por el solo hecho de ser/hacer en el corrido, ya representan una transgresión porque «ponen el cuerpo y la palabra» mediante un estilo musical dominado por las experiencias masculinas. Mi invitación, y siguiendo la lógica de esta obra, es subvertir la idea de que las mujeres en los contextos de la música regional mexicana reproducen una masculinización. Estoy incitando a reconocerlas como sujetas de acción que desde su experiencia producen conocimientos y saberes (Harding, 1998).

Así pues, una de las reflexiones que posibilita la lectura de este libro es que las mujeres siempre han estado presentes en la creación de la música regional —como en otros estilos musicales—, pero ahora, con el creciente activismo feminista en América Latina protagonizado por jóvenes (Lau y Viera, 2021) es casi imposible no enunciarlas y hacerlas visibles de una forma más crítica y compleja, re-conociéndolas. Las jóvenes, las morras tumbadas, a veces pareciera que repiten discursos masculinos en su cantar, pero desde su enunciación como mujeres, con orientación heterosexual o lésbica, adquieren otra significación, pues no podemos negar que la experiencia es un eje nodal de su vivencia como mujeres y jóvenes. No están robando el poder masculino, ejercen el suyo mediante la palabra y su protagonismo público. Son jóvenes cantando y expresando lo que viven, así quienes las escuchamos podemos identificarnos en sus líricas.

En ese sentido, quiero mencionar un último malestar que este libro ayuda a subsanar. De acuerdo con lo que el autor plantea, los ahora popularizados corridos tumbados han adquirido características transclasistas, transnacionales y transgeneracionales, pero que, a su vez, siguen manteniendo tonos locales y regionales de la cultura mexicana. Dichas caracterizaciones no dejan de lado una reproducción de género que inevitablemente sigue atravesando las experiencias de las mujeres, sino que, desde su propia genealogía —e, insisto, gracias a la propia historia de los feminismos— ha permitido transformar la propia escena y las relaciones de poder, también en la música regional mexicana.

Finalmente, considero que el recorrido histórico que este libro hace en torno a la participación de las mujeres en la música regional mexicana de esas morras tumbadas ofrece herramientas valiosas para futuros estudios sobre música y juventudes. En el transcurso de su lectura pude imaginar a las mujeres de mi familia: tías, hermanas y primas; a mis amigas y a desconocidas que alguna vez me encontré en bares tijuanenses cantando las canciones de Paquita la del Barrio, de Lupita D’Alessio o de Jenni Rivera. Canciones que, aunque hablaran de amor/desamor, permitieron repensarnos a nosotras con el poder de cambiar nuestra realidad, como dueñas y reinas de nuestra vida.

Los revanchismos, hartazgos, enojos y rabias que expresan las mujeres en los corridos son un reflejo y posibilidad irreverente de subvertir la cultura patriarcal, o al menos dar otra mirada no desde el poder masculino. Por supuesto que no soy tan romántica, e invito a mantenernos alertas con sospecha de quién y desde dónde enuncia. Las morras en su ser/hacer corridos tumbados son jóvenes que, como dice Valenzuela, «redefinen la escena incorporando una perspectiva que se aleja de la posición masculina dominante», y aunque no la rompan por completo, sí logran tensionarla.

Por supuesto, los corridos tumbados tendrán procesos de transformación en sus estéticas, sonidos e incluso letras y líricas, ya que, en tanto producciones culturales musicales, son un reflejo de la realidad que jóvenes y no tan jóvenes vivimos, pero de algo estoy segura: no lo harán sin las morras. Ellas están y seguirán presentes en el espectro de la música, incluso me atrevo a decir que cada vez con más presencia e impacto.

Este libro nos recuerda que, si bien pueden ser buchonas, reinas, zorras o «perras», no son trofeos ni adornos, son quienes eligen cómo negocian su palabra, su cuerpo y su sexualidad, son irreverentes.

Nunca más volverán a tener la comodidad de nuestro silencio.

Introducción

No necesita de un cabrón para sentirse amada

Porque ella sabe lo que vale, siempre empoderada

Una chingona, en toda la extensión de la palabra

Esa mujer, nadie la para

Le dicen siempre empoderada [...]

«Empoderada»,

Ivonne Galaz, 2022

Los corridos tumbados reproducen códigos culturales que han definido a los narcocorridos desde hace más de medio siglo, cuando el narcotráfico, sus figuras emblemáticas y sus entramados dolientes adquirieron centralidad en la vida social y en el ámbito público de México. Los códigos culturales y las temáticas destacadas en los narcocorridos son: las drogas, el narcotráfico, sus figuras emblemáticas, el poder, las figuras institucionales vinculadas al narco, el mercado y amparo estadunidense, el machismo patriarcal y la cosificación de las mujeres (o mujeres masculinizadas y desalmadas que compiten con los hombres), la valentía como valor reconocible, la exaltación de las adscripciones regionales, la lealtad como recurso de sobrevivencia (Valenzuela, 2002).

Los corridos tumbados incluyeron nuevos referentes como el marketing, las redes sociales, la escena global o los cambios estéticos que transitaron de la percha vaquera al outfit deportivo de marca. Otros cambios importantes registrados en los corridos tumbados son la mayor presencia de mujeres que cantan desde sus referentes de vida, cuestionando, de manera implícita o explícita, los sesgos machistas de las narrativas masculinas; también aparecen mujeres con propuestas, narrativas y canciones lésbicas. La fusión del corrido y la escena del regional mexicano con el rap y el trap producen nuevas opciones que redefinen los límites de la escena tumbada (Valenzuela, 2022).

La escena tumbada emergió de los entramados precarios del noroeste mexicano y creció en el suroeste estadunidense, recreando escenas definitorias de las condiciones socioculturales que conforman los contextos vitales de millones de jóvenes para quienes el narcotráfico participa como uno de sus referentes socioculturales importantes desde una suerte de subsunción cultural real de millones de jóvenes y de subsunción formal, a un nivel mucho más amplio.

Hemos definido a la narcocultura como la incorporación densa de símbolos, referentes y entramados del narcotráfico en la construcción de sentidos y significados de mundo, de vida y de muerte. La narcocultura participa de manera amplia en la construcción de imaginarios y representaciones sociales, así como en la definición de las condiciones para el surgimiento y desarrollo del presentismo juvenil.

El presentismo juvenil remite a vivir la vida con gran intensidad, condición que incorpora al riesgo como uno de sus ejes principales. El presentismo juvenil se fortalece cuando se desdibuja el horizonte de futuro como opción certera o viable de vida vivible. El desdibujamiento de los horizontes de futuro ocurre cuando se obliteran los canales de movilidad social y la incertidumbre se aloja en las subjetividades juveniles. Estos procesos usualmente se acompañan con la desesperanza e incertidumbre generadas a partir del descrédito de las instituciones, junto a la inmoral acumulación de riqueza de unos cuantos.

El presentismo juvenil es la reacción airada y desencantada de quienes han sido expulsados del acceso al consumo básico y, por supuesto, del dispendioso, convertido en el referente de éxito, de gusto y de distinción en el tardocapitalismo contemporáneo. El presentismo juvenil se conforma con vidas amortajadas, permanentemente acechadas por la muerte a través de la precarización, el juvenicidio, el desplazamiento, la estigmatización, el suicidio, el exceso como forma de vida, el consumo incontrolado de drogas, la vida como fiesta perpetua, la incorporación temprana en las filas y entramados del narcomundo.

Las y los jóvenes que viven el presentismo intenso, recurren al exceso, la paralegalidad o la ilegalidad, y muchos mueren de manera prematura. Presentismo intenso es la vida al límite vivida como opción disponible frente a la ausencia de condiciones para desarrollar proyectos viables y vidas vivibles. El presentismo intenso es uno de los componentes centrales en la vida de millones de hombres y mujeres jóvenes.

Los corridos tumbados han tenido un éxito vertiginoso, así como variaciones significativas. Destacamos algunos de sus componentes y conceptos que nos permiten construir una plataforma heurística o lugar de interpretación desde donde ubicamos el presentismo juvenil, la vida al límite, la velocidad, el exceso y la impronta patriarcal.

El movimiento tumbado llegó a la cima de las grandes plataformas digitales, donde algunos de sus integrantes adquirieron una dimensión gigantesca de fama y reconocimiento, siendo el más destacado el cantante jalisciense Peso Pluma, quien obtuvo el récord Guinness 2023, en YouTube, con 8.500 millones de vistas, un reconocimiento Grammy y múltiples presentaciones masivas. También destaca el iniciador del movimiento tumbado Natanael Cano, quien recientemente ha destacado en las listas de popularidad por sus colaboraciones con Bzrp y Belinda, y otros personajes como Junior H, Fuerza Regida, Gabito Ballesteros o Eslabón Armado.

Con apenas un quinquenio de vida, los corridos tumbados han experimentado importantes transformaciones, entre las cuales destaca una internacionalización que no descoloca sus anclajes locales, así como su consolidación en los grandes espacios en redes y plataformas virtuales. Los corridos tumbados vivieron una transmutación alimentada con nuevas fusiones musicales sin que por ello abandonasen sus aires de familia. Aun en sus expresiones electrónicas, los corridos no pierden el modito de sonar y, como en el vuelo se reconoce al pájaro, el nuevo hábito musical no hace al movimiento, pero sí le da una figura que se solapa con la propuesta original sin descolocarla. También aparecieron nuevos formatos musicales sin el acompañamiento vinculado al conjunto norteño y la tambora, como se observa en la propuesta de Yahir Saldivar y Bryan Martínez, con las llamadas cumbias bélicas, o belicumbias, montadas sobre formatos y narrativas que, aunque se apegan a los narcocorridos tradicionales y a su expresión tumbada, están montados en covers de cumbias y tecnocumbias mexicanas de los años ochenta y noventa, como las de Rigo Tovar y su Costa Azul.

Existe un importante «desclasamiento» de varios de los integrantes de la escena tumbada, quienes ascendieron en sus niveles sociales y en sus capacidades de consumo. Al mismo tiempo, los corridos rompieron la demarcación social para incluir públicos de condiciones socioeconómicas muy diversas, incluidas personas de las clases altas y de muy distintas condiciones socioculturales. Además, han logrado una perspectiva global al resonar en países con idiomas diferentes al español. Un ejemplo destacado es que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, declarara que la canción «La Bebe», de Peso Pluma, se encuentra en su top ten de canciones preferidas. A los corridos tumbados se incorporaron artistas de renombre provenientes de otros campos musicales como Maluma, Shakira, Belinda y Thalía. También identificamos a artistas consagrados de las escenas estadounidenses como Drake, Steve Aoki, Snoop Dogg, entre otras y otros que han manifestado simpatía por los corridos tumbados.

Otro cambio importante en la escena tumbada es su disfrute y aceptación de personas de muy diversas edades, no solo hombres y mujeres jóvenes, sino también adultas y adultos mayores. Además, de manera creciente, la escena tumbada incorpora temáticas, ritmos, géneros y melodías que escapan a los temas, escenas, personajes y entramados del narcomundo. Los corridos tumbados adquirieron características transclasistas, transnacionales, transgeneracionales, e incluyeron campos desnarcotizados (Valenzuela, 2022).

Asimismo, conviene destacar la mutación estética de los tumbados, que guardaron los atuendos vaqueros, pecheras, armas y pasamontañas, adoptando un look deportivo, joyería y accesorios que exhiben las grandes marcas del mercado, donde destacan Supreme, Balenciaga, Gucci, Louis Vuitton, Prada, Balmain, Burberry, Amiri, Adidas, Nike, Moncler, Braggao, Van Cleef & Arpels. Las mujeres utilizan vestuarios acholados con pantalones holgados de mezclilla, sudaderas o estéticas vaqueras y buchonas con blusas escotadas que exaltan la figura. La conveniencia discursiva de la escena tumbada y los intereses del sistema se ejemplifican de forma clara en la exhibición de las marcas dominantes y el reconocimiento a Natanael Cano, quien posó como modelo para la firma francesa Saint Laurent, en la revista de moda española The Walk.

Los jóvenes, la pobreza y las expresiones culturales populares han sido deturpados por sectores conservadores que se arrogan el derecho de decidir lo que otras personas pueden o no pueden escuchar. En ese marco, cobra relevancia la impronta moralina vinculada a estrategias de poder y control que se vuelven porosas cuando la propuesta anatemizada genera pingües ganancias, como ocurrió con los intentos de prohibir ritmos afrolatinos (luego recuperados y explotados comercialmente). Las industrias culturales se lucraron con la explotación de los ritmos afrolatinos, lo mismo con el tango o la contracultura, comercializando la chaquira, los pantalones rotos y la estética obrera como impronta identitaria de los movimientos juveniles contestatarios de los años sesenta y setenta, recreados por las industrias como productos vendibles. Lo mismo hicieron con el movimiento punk, con sus chamarras plagadas de estoperoles y su rebeldía de punta fagocitadas por las industrias culturales.

Podemos identificar las tendencias moralinas represivas y autoritarias de control y poder de los grupos dominantes en diálogo con las industrias culturales, cuyo objetivo fundamental es la comercialización de cualquier expresión disidente o radical, limando sus aristas agudas para convertirlas en mercancías. Para ilustrar la relación de las industrias culturales con las experiencias culturales contestatarias, disidentes o contrahegemónicas, podemos recuperar el reciente recorrido de presentaciones de Natanael Cano en México, quien rompió varios récords de asistencia, como ocurrió en San Luis Potosí el pasado 28 de agosto, donde logró reunir a más de 310.000 personas en la Feria Nacional Potosina (FENAPO); en el mes de julio en Monterrey, con casi 30.000 personas y lleno total en el Estadio Mobil Super; y el 23 de agosto en el concierto de CDMX, con más de 65.000, más quienes lo vieron vía streaming.

La industria de la moda convirtió a Natanael Cano en un producto publicitario de la marca Adidas, con ganancias mutuas. Los corridos prohibidos, proscritos, condenados y criminalizados son resignificados sin pudor alguno ni filtro moral como negocio para estas grandes empresas, que transformaron los conciertos en pasarelas de exhibición de su marca, en un espectáculo marcado con Adidas en los atuendos de Nata, sus músicos y bailarines. La condena moral languidece y deviene pasarela tumbada, que solapa los rasgos zafios o peligrosos declarados por quienes les consideran atentatorios a la moral o apologistas de la violencia, el crimen y el narcotráfico. A Natanael Cano lo acompañó una pléyade de artistas inscritos en la escena tumbada, como Peso Pluma y Gabito Ballesteros, quienes cantaron con el Nata las canciones de «Vino Tinto», «AMG» y «PRC». También subió Belinda, que cantó «300 noches». Otros invitados a la pasarela musical fueron Nueva H, Dan Sanchez y Alejandro Buelna, así como Jimmy Humilde, el fundador del sello Rancho Humilde Records, principal productor y difusor de los corridos tumbados.

Además, la transmisión del concierto (vía streaming