Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: 13/20

- Sprache: Spanisch

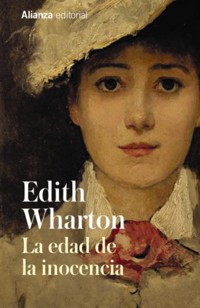

Pertenecientes al exclusivo y tradicional patriciado de la Nueva York del último tercio del siglo XIX, anclado a sus rígidas convenciones y hábitos sociales, Newland Archer, joven y brillante abogado, y su novia May Welland, joven gris y perfectamente educada, se prometen teniendo en el horizonte la perspectiva de formar un matrimonio acorde con las expectativas y cánones propios de su educación, su medio y sus respectivas familias. Sin embargo, la inesperada irrupción en este escenario de la prima de May, Ellen Olenska (una mujer de treinta años atractiva, independiente y escasamente convencional, un soplo de aire fresco), procedente de Europa huyendo de su matrimonio con un desaprensivo conde polaco, introducirá un factor de inestabilidad en la pareja y en la sociedad a la que pertenecen. "La edad de la inocencia" no es sólo un retrato insuperable del inicio del declive de la alta sociedad tradicional de Nueva York, con sus esplendores y sus miserias, sino también una novela que plantea las idas y venidas, y sobre todo las dolorosas contradicciones, de la pasión amorosa. Traducción de Carmen Criado

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 537

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edith Wharton

La edad de la inocencia

Traducción de Carmen Criado

Índice

Libro primero

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Libro segundo

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Créditos

Libro primero

Capítulo 1

Una noche de enero de comienzos de los años setenta Christine Nilsson cantaba Fausto en la Academia de Música de Nueva York.

Aunque se hablaba ya de la construcción, en un lugar remoto de la ciudad, «más arriba de las calles cuarenta», de un nuevo Teatro de la Ópera que rivalizaría en coste y esplendor con los de las grandes capitales europeas, la sociedad elegante aún se reunía con agrado cada invierno en los ajados palcos rojos y dorados de la vieja y acogedora Academia. Los más conservadores la apreciaban porque era pequeña e incómoda y, por esa razón, podía mantener alejados a los «advenedizos» que Nueva York empezaba a temer por mucho que le atrajeran; los sentimentales se aferraban a ella por su relación con la historia de la ciudad, y los melómanos por su excelente acústica, una cualidad siempre problemática en las salas construidas para escuchar música.

Se trataba de la primera aparición de madame Nilsson ese invierno, y lo que la prensa diaria había aprendido ya a describir como «un público excepcionalmente brillante» se había reunido para escucharla, transportado a través de las calles nevadas y resbaladizas en berlinas particulares, en espaciosos landós familiares o en los más humildes, pero también más prácticos, coches de alquiler Brown. Ir a la ópera en un coche de alquiler era casi tan respetable como llegar en coche propio, y partir de la misma forma ofrecía la inmensa ventaja de permitirle a uno (haciendo una festiva alusión a los principios democráticos) subirse al primer carruaje de la fila en lugar de esperar hasta que la nariz de su cochero, congestionada por el frío y la ginebra, brillara bajo el pórtico de la Academia. Una de las intuiciones más geniales de los dueños de coches de alquiler era haber descubierto que los norteamericanos desean alejarse de cualquier diversión mucho más rápidamente de lo que desean llegar a ella.

Cuando Newland Archer abrió la puerta del palco de su club, el telón acababa de levantarse dejando ver la escena del jardín. Nada habría impedido al joven llegar antes, ya que había cenado a las siete solamente con su madre y con su hermana y se habría quedado después fumando un cigarro en la biblioteca gótica de estanterías de nogal negro barnizado y sillas artísticamente rematadas, la única habitación de la casa en la que la señora Archer permitía fumar. Pero, en primer lugar, Nueva York era una metrópoli, y él sabía perfectamente que en una metrópoli «no era lo apropiado» llegar pronto a la ópera, y lo que era o no apropiado era tan importante en la Nueva York de Newland Archer como lo habían sido para sus antepasados, miles de años antes, los terroríficos tótems inescrutables que habían gobernado sus destinos.

El segundo motivo de su retraso era una cuestión personal. Se había demorado fumando porque en el fondo era un diletante, y pensar en un placer futuro le producía a menudo una satisfacción más sutil que experimentarlo, especialmente cuando se trataba de un placer delicado, como solían ser la mayoría de sus placeres. En esta ocasión el momento que ansiaba era tan especial y exquisito que… bueno, si hubiera acordado previamente su llegada con el director de escena, no podría haber entrado en la Academia en un momento más significativo que aquel en el que la prima donna cantaba «¡Me ama –no me ama– me ama!» regando los pétalos de la margarita, mientras caían, con unas notas tan claras como el rocío.

Naturalmente, dijo «¡M’ama!» y no «me ama», ya que una ley inalterable y nunca cuestionada del mundo de la música exigía que el texto alemán de una ópera francesa cantada por una artista sueca se tradujera al italiano para que el público de habla inglesa lo entendiera más claramente. Lo cual le parecía a Newland Archer tan natural como el resto de las convenciones a las que se adaptaba su vida, convenciones tales como el deber de utilizar para peinarse dos cepillos de plata, con su monograma en esmalte azul, o el de no aparecer jamás en sociedad sin una flor (preferiblemente una gardenia) en el ojal de la solapa.

«M’ama… non m’ama…», cantó la prima donna, y finalmente «¡M’ama!», en una explosión final de amor triunfante, mientras apretaba la deshojada margarita contra sus labios y alzaba la mirada de sus grandes ojos hacia el experimentado semblante del pequeño y moreno Fausto-Capoul, quien, con su ceñido jubón de terciopelo carmesí y una gorra adornada con plumas, trataba en vano de parecer tan puro y sincero como su cándida víctima.

Newland Archer, apoyado en la pared del fondo del palco, apartó la vista del escenario y recorrió con la mirada el lado opuesto de la sala. Directamente frente a él se hallaba el palco de la anciana señora de Manson Mingott, cuya monstruosa obesidad le hacía imposible desde hacía mucho tiempo acudir a la Ópera, pero que siempre estaba representada en las noches más destacadas por alguno de los miembros más jóvenes de la familia. En esta ocasión ocupaban la primera fila del palco su nuera, la señora de Lovell Mingott, y su hija, la señora Welland, y, tras estas damas vestidas de brocado, una joven vestida de blanco que miraba extasiada a los amantes que ocupaban el escenario. En el momento en que el «M’ama» de madame Nilsson reverberó en el silencio de la sala (en los palcos las conversaciones siempre cesaban durante el aria de la margarita) un cálido rubor cubrió las mejillas de la joven, bañó su frente hasta alcanzar la raíz de sus rubios cabellos y se extendió por la joven curva de su pecho hasta el lugar en que encontró un modesto chal de tul sujeto por una sola gardenia. Bajó la vista al ramo de lirios del valle que tenía sobre las rodillas y Nerwland Archer vio cómo las puntas de sus dedos enguantados rozaban las flores. Suspiró con vanidad satisfecha y sus ojos volvieron al escenario.

Nada se había escatimado en el decorado del escenario, que fue considerado muy hermoso incluso por aquellos que, como él, conocían las Óperas de París y de Viena. Cubría el primer plano, hasta las candilejas, una tela de color verde esmeralda. Más allá, montículos simétricos de un musgo verde y lanoso, limitados por arcos metálicos de croquet, formaban la base de arbustos con forma de naranjos pero tachonados de grandes rosas rosadas y blancas. Pensamientos gigantescos, considerablemente mayores que las rosas y que recordaban los que las feligresas bordaban en los pañitos con que los clérigos elegantes limpiaban sus plumas, surgían entre el musgo bajo los rosales, y aquí y allá una margarita injertada en la rama de un rosal florecía con una exuberancia que profetizaba los lejanos prodigios del señor Luther Burbank.

En el centro de ese jardín encantado, madame Nilsson, con un vestido de cachemira blanca con franjas de satén azul pálido, una escarcela colgando de un cinturón azul y las largas trenzas doradas cuidadosamente dispuestas a ambos lados de su camisola de muselina, escuchaba con la mirada baja el apasionado galanteo del señor Capoul, afectando una incomprensión inocente de sus intenciones cuando éste, de palabra o con una mirada, señalaba persuasivo la ventana del piso bajo de la casa de ladrillo que se alzaba oblicuamente a la derecha del escenario.

«¡Es encantadora!», pensó Newland Archer volviendo la mirada a la joven de los lirios del valle. «Ni siquiera adivina lo que está pasando.» Y contempló el joven rostro absorto con un estremecimiento de posesión en el que el orgullo de su experiencia masculina se mezclaba con la tierna reverencia que le inspiraba la pureza abismal de la joven. «Leeremos Fausto juntos… a orillas de los lagos de Italia», pensó confundiendo vagamente el escenario de su proyectada luna de miel con las obras maestras de la literatura que tendría el masculino privilegio de descubrir a su esposa. Precisamente aquella misma tarde May Welland le había permitido adivinar que «le apreciaba» (la frase habitual con que las jóvenes solteras manifestaban su consentimiento), y ya su imaginación, saltando sobre el anillo de pedida, el beso que sellaba el compromiso y la marcha de Lohengrin, la veía a su lado en algún lugar encantador de la vieja Europa.

No deseaba en absoluto que la futura esposa de Newland Archer fuera una simplona. Quería que (gracias a su estimulante compañía) desarrollara una gran habilidad para el trato social y un ingenio que la permitiera rivalizar con las esposas más solicitadas del «círculo de los jóvenes», en el cual la costumbre aceptada consistía en atraer el homenaje masculino y rechazarlo, al mismo tiempo, como si se tratara de un juego. Si hubiera llegado al fondo de su vanidad (como casi llegaba a hacer en ocasiones) habría descubierto allí el deseo de que su esposa lograse ser tan seductora y estar tan deseosa de agradar como la mujer casada cuyos encantos se habían apoderado de su voluntad durante un par de años ligeramente agitados, aunque sin mostrar, naturalmente, ni el mínimo atisbo de la fragilidad que tan cerca había estado de echar a perder la vida de esa desgraciada criatura y había trastocado sus planes durante todo un invierno.

Nunca se había parado a pensar cómo podría crearse ese milagro de fuego y hielo y cómo había de mantenerse en ese mundo tan rígido, pero se contentaba con abrigar ese deseo sin analizarlo, porque sabía que era el mismo que abrigaban todos aquellos caballeros de cabello cuidadosamente cepillado, de chaleco blanco y flor en el ojal que se sucedían en el palco del club, intercambiaban saludos amistosos con él y volvían críticamente sus gemelos al círculo de damas que constituían el producto del sistema. En cuestiones intelectuales y artísticas Newland Archer se sentía claramente superior a aquellos privilegiados especímenes de la sociedad neoyorquina; probablemente había leído más, había pensado más e incluso había visto más mundo que ninguno de ellos. Individualmente revelaban su inferioridad, pero agrupados representaban «Nueva York», y el hábito de la solidaridad masculina le llevaba a aceptar sus doctrinas en cuestiones consideradas morales. Instintivamente sentía que en ese aspecto sería poco conveniente –e incluso de mala educación– diferenciarse de los demás.

–¡No puedo creerlo! –exclamó Lawrence Lefferts desviando bruscamente sus gemelos del escenario. Lawrence Lefferts era considerado, en general, la mayor autoridad de Nueva York en cuanto a «las formas». Probablemente había dedicado más tiempo que ningún otro al estudio de esta cuestión tan complicada como fascinante, pero el estudio no podía ser la única razón de su completa y natural competencia. Bastaba con mirarle, desde la inclinación de su frente y la curva de su hermoso bigote rubio hasta los pies calzados con charol en el extremo opuesto de su delgada y elegante figura, para pensar que ese conocimiento tenía que ser innato en cualquiera que supiera lucir esa ropa tan buena con tanta naturalidad y llevar esa estatura con tanto garbo. Como le había dicho una vez un joven admirador: «Si alguien puede decir a un tipo cuándo llevar una corbata negra con traje de etiqueta y cuándo no, ese es Larry Lefferts». Y en cuanto a la cuestión de si se debían llevar zapatos de gala u «Oxfords» de charol, su autoridad jamás había sido discutida.

–¡Dios mío! –dijo, y pasó después sus gemelos en silencio a Sillerton Jackson.

Newland Archer siguió la mirada de Lefferts y vio con sorpresa que su exclamación se había debido a la entrada de una nueva figura en el palco de la señora Mingott. Era la de una joven delgada, algo menos alta que May Welland, de pelo castaño rizado en torno a las sienes y mantenido en su lugar por una estrecha diadema de diamantes. El estilo de esa diadema, que confería a la joven lo que entonces se llamaba «el estilo Josephine», continuaba en el corte del vestido de terciopelo azul oscuro, retenido bajo su pecho, de forma bastante llamativa, por una banda sujeta con un broche antiguo. La portadora de ese vestido tan original, que parecía totalmente ajena a la atención que atraía, permaneció de pie un momento en el centro del palco mientras hablaba con la señora Welland acerca de la conveniencia de ocupar su lugar en el rincón de la derecha, hasta que, con una leve sonrisa, se sentó junto a la cuñada de ésta, la señora de Lovell Mingott, que estaba instalada en el rincón opuesto.

El señor Sillerton Jackson había devuelto los gemelos a Lawrence Lefferts. El palco entero se volvió hacia él instintivamente esperando oír lo que iba a decir el anciano, porque acerca de «familias» el señor Jackson era una autoridad tan indiscutible como Lawrence Lefferts lo era acerca de «las formas». Conocía todas las ramificaciones de parentesco de Nueva York, y no sólo podía elucidar cuestiones tan complicadas como la conexión entre los Mingott (a través de los Thorley) y los Dallas de Carolina del Sur, o el parentesco que unía a la rama de los Thorley de Filadelfia con los Chivers de Albany (que en ningún caso debían confundirse con los Manson Chivers de University Place), sino que también podía enumerar las características principales de cada familia, como, por ejemplo, la legendaria tacañería de las jóvenes generaciones de Lefferts (los de Long Island), o la tendencia fatal que tenían los Rushworth a contraer matrimonios absurdos, o la locura recurrente en cada generación alterna de los Chivers de Albany, con quienes sus primos de Nueva York se habían negado siempre a casarse, con la desastrosa excepción de la pobre Medora Manson, quien, como todos sabían… aunque, después de todo, su madre era una Rushworth.

Además de este bosque de árboles genealógicos, el señor Sillerton Jackson llevaba, entre sus hundidas sienes y bajo su suave y denso cabello plateado, el registro de la mayor parte de los escándalos y misterios que habían bullido bajo la tersa superficie de la sociedad neoyorquina durante los últimos cincuenta años. Hasta tan lejos abarcaba su información y tan retentiva era su memoria, que se suponía que era el único hombre que podía decir quién era realmente Julius Beaufort, el banquero, y qué había sido del padre de la anciana esposa de Manson Mingott, el atractivo Bob Spicer, quien había desaparecido misteriosamente (junto con una gran cantidad de dinero que se le había confiado) menos de un año después de contraer matrimonio, exactamente el mismo día en que una hermosa bailarina española, que había deleitado a innumerables espectadores en el viejo Teatro de la Ópera de la Battery, había embarcado con destino a Cuba. Pero esos misterios, así como muchos otros, permanecían cuidadosamente encerrados en el pecho del señor Jackson, porque no sólo su profundo sentido del honor le prohibía repetir cualquier cosa que se le hubiera comunicado en privado, sino que era perfectamente consciente de que su reputación de hombre discreto le proporcionaba mayores oportunidades de descubrir lo que deseaba conocer.

El palco del club esperó, por lo tanto, con visible expectación mientras el señor Jackson devolvía a Lawrence Lefferts sus gemelos. Durante unos momentos éste estudió en silencio el atento grupo con sus velados ojos azules sobre los que pendían unos viejos párpados venosos, se atusó el bigote pensativo y dijo simplemente: «No creía que los Mingott fueran a intentarlo».

Capítulo 2

Newland Archer, durante este breve episodio, se sintió extrañamente violento.

Le resultaba molesto que el palco que en ese momento atraía toda la atención masculina de Nueva York fuera aquel en el que se encontraba su prometida sentada entre su madre y su tía, y, por un momento, no pudo identificar a la dama del vestido estilo imperio ni imaginar por qué su presencia despertaba tanto interés entre los iniciados. De pronto se hizo la luz en su mente y con ella llegó una momentánea ráfaga de indignación. Por supuesto que no; nadie habría creído que los Mingott fueran a intentarlo.

Pero indudablemente lo habían hecho, y los comentarios que surgían en voz baja detrás de él no le permitían abrigar la menor duda respecto al hecho de que la joven era la prima de May Welland, aquella prima a la que la familia se refería siempre como «la pobre Ellen Olenska». Archer sabía que había llegado inesperadamente de Europa hacía un día o dos; incluso la señorita Welland le había dicho (y no en tono de censura) que ella misma había ido a ver a la pobre Ellen, que se alojaba en casa de la señora Mingott. Aprobaba sin reservas la solidaridad de la familia, y una de las cualidades que más admiraba en los Mingott era su decidida defensa de las pocas ovejas negras que había producido su intachable linaje. No cabían ni la maldad ni la cicatería en el corazón del joven, y le agradaba que una falsa mojigatería no impidiera a su futura esposa mostrarse amable (en privado) con su desgraciada prima; pero recibir a la condesa Olenska en el círculo familiar era algo muy distinto de mostrarla en público, y menos aún en la Ópera y en el mismo palco que ocupaba la joven cuyo compromiso con él, Newland Archer, había de anunciarse a las pocas semanas. No, él pensó lo mismo que Sillerton Jackson: nunca había creído que los Mingott fueran a intentarlo.

Sabía, naturalmente, que cualquier cosa que osara hacer un hombre (dentro de los límites de la Quinta Avenida) osaría hacerlo también la anciana señora de Manson Mingott, la matriarca de la familia. Archer siempre había admirado a la digna y poderosa dama que, a pesar de haber sido solamente Catherine Spicer de Staten Island, hija de un hombre misteriosamente desprestigiado que carecía de la posición y el dinero necesarios para hacer que su pasado se olvidara, había conseguido unirse al cabeza de la adinerada familia Mingott, casar a dos de sus hijas con extranjeros (un marqués italiano y un banquero inglés) y coronar sus audacias construyendo una mansión de piedra color crema (cuando la arenisca marrón parecía la única elección posible del mismo modo que la levita era lo único que un caballero podía llevar por la tarde) en un lugar deshabitado e inaccesible cerca de Central Park.

Las hijas extranjeras de la señora Mingott se habían convertido en una leyenda. Nunca volvían para ver a su madre, y ésta, que, como muchas personas de mente activa y carácter dominante, era sedentaria y corpulenta, había decidido filosóficamente no salir de casa. Pero la mansión color crema (supuestamente inspirada en los palacetes de la aristocracia parisina) se alzaba allí como prueba visible de su valentía moral, y ella reinaba en ella, entre muebles anteriores a la Guerra de la Independencia y recuerdos de las Tullerías de Luis Napoleón (donde había brillado en su madurez), tan plácidamente como si no tuviera nada de raro vivir más arriba de la calle Treinta y cuatro o tener ventanas francesas que se abrían como puertas en lugar de ventanas de guillotina.

Todos (incluido Sillerton Jackson) coincidían en que Catherine nunca había poseído una gran belleza, un don que, a los ojos de los neoyorquinos, justificaba todos los éxitos y disculpaba algunos defectos. Gente poco amable decía que como su tocaya imperial, había llegado a triunfar a base de fuerza de voluntad, dureza de corazón y una especie de descaro altanero, justificado, hasta cierto punto, por la extremada decencia y dignidad de su vida privada. Manson Mingott había muerto cuando ella tenía sólo veintiocho años, después de dejar su dinero «atado y bien atado» llevado de una extrema precaución nacida de la desconfianza que provocaban generalmente los Spicer, pero la joven y osada viuda siguió su camino valerosamente moviéndose con soltura entre la sociedad extranjera, casó a sus hijas en Dios sabe qué círculos tan elegantes como corruptos, se codeó con duques y embajadores, se relacionó con papistas, recibió a cantantes de ópera y se hizo íntima amiga de madame Taglioni, y todo esto, como Sillerton Jackson era el primero en proclamar, sin que su reputación sufriera lo más mínimo, lo cual era lo único, añadía él, que la diferenciaba de la Catalina anterior.

Hacía mucho que la señora de Manson Mingott había conseguido liberar la fortuna de su marido, y durante medio siglo había vivido en la opulencia, pero el recuerdo de sus anteriores estrecheces la había hecho excesivamente ahorrativa, y, aunque cuando compraba un vestido o un mueble se aseguraba de que fuera siempre de lo mejor, no gastaba mucho en los efímeros placeres de la mesa. Por lo tanto, y por razones completamente distintas, su comida era tan mala como la de la señora Archer, y sus vinos no eran mejores. Sus parientes pensaban que la penuria de su mesa desprestigiaba el apellido Mingott, que siempre se había asociado con la buena vida, pero los invitados seguían viniendo a pesar de los guisos y del champán sin burbujas, y en respuesta a las quejas de su hijo Lovell (que trataba de recuperar el prestigio de la familia teniendo al mejor chef de Nueva York) decía riendo: «¿Qué necesidad hay de que tengamos dos buenos cocineros en la familia cuando ya he casado a mis hijas y no puedo comer salsas?».

Newland Archer, mientras pensaba en estas cosas, había vuelto de nuevo la mirada hacia el palco de los Mingott. Vio que la señora Welland y su cuñada se enfrentaban al semicírculo de críticos con el aplomo característico de la familia que Catherine había inculcado en toda su tribu, y que sólo May Welland revelaba con su intenso rubor (debido quizá al hecho de saber que él la estaba mirando) que reconocía la gravedad de la situación. En cuanto a la causante de la conmoción, permanecía sentada elegantemente en una esquina del palco con los ojos fijos en el escenario, descubriendo, cuando se inclinaba hacia delante, un poco más de hombro y de pecho de lo que Nueva York estaba acostumbrado a ver, al menos en las damas que tenían motivos para desear pasar inadvertidas.

Pocas cosas le parecían a Newland Archer más horribles que las ofensas al «buen gusto», esa lejana deidad de la que «las formas» eran mera representación y lugarteniente visible. El rostro pálido y serio de madame Olenska le atraía porque le parecía adecuado tanto a la ocasión como a sus desgraciadas circunstancias, pero la forma en que su vestido (que no incluía chal) se deslizaba sobre sus delgados hombros le escandalizaba y le incomodaba. Aborrecía pensar que May Welland podía estar expuesta a la influencia de una joven que tan poco respeto mostraba hacia los dictados del buen gusto.

–Después de todo –oyó decir a uno de los jóvenes que estaban detrás de él (todos hablaban durante las escenas protagonizadas por Mefistófeles y Marta)–, ¿qué es lo que pasó?

–Ella le dejó, eso nadie lo niega.

–Él es una auténtica bestia, ¿no? –continuó el que había hecho la pregunta, un cándido joven llamado Thorley que evidentemente se preparaba para añadirse a la lista de los defensores de la dama.

–De lo peor. Yo le conocí en Niza –dijo Lawrence Lefferts con autoridad–. Un tipo desdeñoso medio paralítico, bastante guapo pero con demasiadas pestañas. Les diré el tipo de hombre que era: cuando no estaba con mujeres estaba coleccionando porcelanas. Y, según tengo entendido, pagando un alto precio por unas y otras.

Hubo una carcajada general y el joven defensor dijo:

–Bueno, ¿y qué pasó luego?

–Pues que ella huyó con el secretario de su marido.

–Entiendo.

El gesto del defensor cambió.

–Pero aquello no duró mucho. Pocos meses después me dijeron que estaba viviendo sola en Venecia. Creo que Lovell Mingott fue a buscarla. Dijo que era terriblemente desdichada. Todo eso está muy bien, pero lucirla así en la Ópera es otra cosa.

–Quizá –aventuró el joven Thorley– sea demasiado desdichada para dejarla en casa.

Sus palabras fueron recibidas con una risa irreverente. El joven se ruborizó y trató de dar la impresión de que había tratado de insinuar lo que los entendidos llamaban un «doble sentido».

–En cualquier caso es raro que hayan traído también a la señorita Welland –dijo alguien en voz baja mirando de soslayo a Archer.

–Eso forma parte del plan. Órdenes de la abuela, sin duda –dijo riendo Lefferts–. Cuando esa anciana hace algo, lo hace a conciencia.

El acto estaba terminando y se produjo un movimiento generalizado en el palco. De pronto Newland Archer se sintió obligado a pasar a la acción. El deseo de ser el primer hombre en entrar en el palco de la señora Mingott para proclamar ante el expectante mundo su compromiso con May Welland y ayudar a ésta a sobrellevar cualquier dificultad en que pudiera verse implicada por la anómala situación de su prima fue un impulso que se sobrepuso bruscamente a todas sus dudas y escrúpulos y le llevó a precipitarse a través de los pasillos alfombrados de rojo hasta el lado opuesto de la sala.

Al entrar en el palco sus ojos se encontraron con los de la señorita Welland y vio que ella había comprendido instantáneamente los motivos que le impulsaban, aunque la dignidad que ambos consideraban una virtud excelsa les impedía decírselo con palabras. Las personas de su mundo vivían en una atmósfera de tenues alusiones y delicadas sutilezas, y el hecho de que los dos se entendieran sin necesidad de decir una sola palabra le parecía al joven que les acercaba más de lo que habría podido acercarles cualquier explicación. La mirada de ella dijo: «Ya sabes por qué mamá me ha traído aquí», y la de él contestó: «Por nada del mundo hubiera querido que no vinieras».

–¿Conoces a mi sobrina, la condesa Olenska? –preguntó la señora Welland mientras estrechaba la mano de su futuro yerno. Archer hizo una inclinación sin tender la mano, como era la costumbre cuando se presentaba un hombre a una dama, y Ellen Olenska respondió con una ligera inclinación de cabeza mientras sostenía entre sus manos enguantadas un enorme abanico de plumas de águila. Después de saludar a la señora de Lovell Mingott, una dama rubia y corpulenta que llevaba un vestido de satén, se sentó junto a su prometida y dijo en voz baja:

–Espero que hayas dicho a madame Olenska que estamos prometidos. Deseo que todo el mundo lo sepa. Quiero que me permitas anunciarlo esta noche en el baile.

El rostro de la señorita Welland adquirió el tinte rosado de la aurora. Luego le miró con una mirada radiante.

–Lo haré si puedes persuadir a mamá –dijo–. ¿Pero por qué cambiar lo que ya está acordado?

Él sólo contestó con su mirada y ella añadió sonriendo con mayor seguridad:

–Díselo a mi prima tú mismo; te doy mi permiso. Ella dice que jugaba contigo cuando erais niños.

Empujó su silla hacia atrás para dejarle pasar, e, inmediatamente, Archer, no sin cierta ostentación y deseando que el teatro entero viera lo que estaba haciendo, se sentó junto a la condesa Olenska.

–Jugábamos juntos de pequeños, ¿verdad? –le preguntó ella mirándole con seriedad–. Eras un niño horrible y una vez me besaste detrás de una puerta, pero yo estaba enamorada de tu primo Vandie Newland, que ni siquiera me miraba. –Recorrió con la mirada la curva de herradura que formaban los palcos–. ¡Cómo me recuerda esto todo aquello! Los veo a ellos vestidos con bombachos y a las niñas con pantaloncitos bajo las faldas –dijo arrastrando las palabras con un acento ligeramente extranjero y volviendo hacia él sus ojos.

Aunque su expresión era agradable, al joven le sorprendió que sus palabras reflejaran una imagen tan impropia del augusto tribunal ante el cual se juzgaba su caso en ese preciso momento. Nada podía ser de peor gusto que una frivolidad tan fuera de lugar, y respondió un poco seco:

–Sí. Has estado fuera mucho tiempo.

–Siglos y siglos –dijo ella–. Tanto tiempo que estoy segura de que estoy muerta y enterrada y que este viejo lugar tan querido es el cielo.

Lo cual, por razones que fue incapaz de precisar, le pareció a Newland Archer una forma aún menos respetuosa de describir a la alta sociedad de Nueva York.

Capítulo 3

Siempre ocurría del mismo modo.

La señora de Julius Beaufort nunca dejaba de aparecer en la Ópera la noche de su baile anual; de hecho siempre daba su baile en una noche de ópera para dejar bien clara su total despreocupación por las tareas domésticas y demostrar que poseía un servicio capaz de organizar hasta el último detalle de la recepción en su ausencia.

La casa de los Beaufort era una de las pocas de Nueva York que tenía un salón de baile (anterior incluso al de la señora de Manson Mingott y al de los Chivers de Headley), y en un momento en que empezaba a considerarse provinciano cubrir con un lino grueso el suelo del salón y trasladar los muebles al piso de arriba, tener un salón de baile que se utilizaba exclusivamente para ese fin y se dejaba trescientos sesenta y cuatro días al año sumido en la oscuridad, con las sillas doradas apiladas en un rincón y la araña cubierta con una bolsa, suponía una indudable superioridad capaz de compensar cualquier incidente lamentable del pasado de los Beaufort.

La señora Archer, que gustaba de acuñar su filosofía en axiomas, había dicho una vez: «Todos tenemos nuestra gente vulgar preferida», y, aunque la frase era bastante atrevida, la verdad que contenía fue admitida secretamente en muchos pechos distinguidos. Pero los Beaufort no eran exactamente vulgares; según algunos eran algo aún peor. La señora Beaufort pertenecía a una de las familias más ilustres de Norteamérica; había sido la encantadora Regina Dallas (de la rama de Carolina del Sur), una belleza sin un céntimo presentada a la sociedad neoyorquina por su prima, la imprudente Medora Manson, que siempre cometía los peores errores por los mejores motivos. Cuando uno estaba emparentado con los Manson y los Rushworth, tenía un droit de cité (como decía el señor Sillerton Jackson, que había frecuentado las Tullerías) en la sociedad de Nueva York, ¿pero no perdía ese derecho al casarse con Julius Beaufort?

La cuestión radicaba en: ¿quién era Beaufort? Pasaba por ser inglés, era agradable, atractivo, malhumorado, hospitalario e ingenioso. Había llegado a Estados Unidos con cartas de recomendación del yerno de la señora de Manson Mingott, el banquero, y muy pronto había conseguido ocupar un lugar importante en el mundo de los negocios; pero sus costumbres eran disipadas; su lengua, viperina, y sus antecedentes, misteriosos, y cuando Medora Manson anunció que su prima se había prometido con él, el hecho se consideró una locura más en el largo historial de imprudencias de la pobre Medora.

Pero a veces los hechos acaban trocando la locura en sabiduría, y dos años después de la boda todos admitían que la joven señora de Beaufort tenía la casa más elegante de Nueva York. Nadie sabía exactamente cómo se había operado el milagro. Era indolente, pasiva y, según los más cáusticos, incluso aburrida, pero vestida como un ídolo, cubierta de perlas, y más joven y más rubia cada año, reinaba en el enorme palacio de arenisca marrón del señor Beaufort, al que atraía a todo el mundo sin mover siquiera su enjoyado meñique. Los entendidos decían que era Beaufort mismo el que adiestraba a los sirvientes, enseñaba al chef a preparar platos nuevos, decía a los jardineros qué flores de invernadero debían cultivar para la mesa y para los salones, elegía a los invitados, preparaba el ponche para después de la cena y dictaba las notas que su mujer escribía a sus amigos. Si eso era cierto, llevaba a cabo esas actividades domésticas en privado mientras ofrecía al mundo la apariencia de un millonario despreocupado y hospitalario que entraba en su propio salón con el distanciamiento de un invitado diciendo: «Las gloxíneas de mi mujer son una maravilla, ¿verdad? Creo que las hace traer de Kew».

Todos coincidían en que el secreto del señor Beaufort era la forma en que conseguía salir airoso de las situaciones difíciles. Se podía rumorear que la banca internacional para la que había trabajado le había «ayudado» a dejar Inglaterra, pero él había acallado ese rumor como había acallado todos los demás, aunque la conciencia que tenía Nueva York para los negocios no era menos sensible que su moralidad; salía airoso de todo y atraía a sus salones a todo Nueva York, y hacía ya más de veinte años que la gente decía «voy a casa de los Beaufort» con la misma seguridad con la que decía que iba a casa de la señora de Manson Mingott, y con la satisfacción añadida de que allí le servirían pato y vinos añejos en lugar de un Veuve Clicquot templado de menos de un año y unas croquetas de Filadelfia recalentadas.

Así pues, la señora Beaufort apareció como de costumbre en su palco justo antes del aria de las joyas, y cuando, como de costumbre, se levantó al final del tercer acto, cubrió con su capa sus encantadores hombros y desapareció, Nueva York supo que media hora después comenzaría el baile.

La de los Beaufort era una casa que los neoyorquinos se enorgullecían de mostrar a los extranjeros, especialmente la noche del baile anual. Sus dueños habían sido los primeros de la ciudad que, en lugar de alquilarla para esa noche junto con las sillas del salón de baile y con la cena, tenían su propia alfombra roja densa y suave, una alfombra que desplegaban sus propios criados, bajo su propio toldo, en los escalones de la entrada. Habían instaurado también la costumbre de dejar que las damas se quitaran la capa en el vestíbulo en lugar de arrastrarla escaleras arriba hasta la habitación de su anfitriona para volver a rizarse el pelo allí con ayuda de unas tenacillas calentadas en un quemador de gas. Se suponía que Beaufort había dicho que daba por sentado que todas las amigas de su mujer tenían doncellas que se ocupaban de que salieran de casa debidamente peinadas.

La casa había sido, pues, proyectada para incluir un salón de baile, de forma que, en lugar de apiñarse a lo largo de un estrecho pasillo para llegar hasta él (como ocurría en casa de los Chivers), los invitados marchaban solemnemente a lo largo de una serie de salones comunicados entre sí (el salón verde mar, el salón carmesí y el salón dorado) viendo desde lejos el suave resplandor de innumerables velas reflejado en el pulido parqué y, más allá, el invernadero en el que las camelias y los helechos arqueaban su costoso follaje sobre asientos de bambú negro y oro.

Newland Archer, como correspondía a un joven de su posición, llegó un poco tarde. Había dejado su abrigo en manos de los criados de medias de seda (las medias eran una de las pocas frivolidades que se permitían los Beaufort), se había demorado un rato en la biblioteca de paredes decoradas con cuero y amueblada con muebles taraceados con malaquita, donde unos cuantos hombres charlaban mientras se ponían los guantes de baile, y finalmente se había incorporado a la fila de invitados a los que la señora Beaufort recibía en el umbral del salón carmesí.

Estaba visiblemente nervioso. No había vuelto a su club después de la Ópera (como solían hacer los jóvenes), sino que, como hacía buena noche, había caminado cierta distancia a lo largo de la Quinta Avenida antes de ir a casa de los Beaufort. Decididamente temía que los Mingott pudieran ir demasiado lejos, que, de hecho, tuvieran orden de la abuela Mingott de llevar al baile a la condesa Olenska.

Por el tono de los comentarios que se habían producido en el palco del club percibía que eso constituiría un grave error, y, aunque estaba más decidido que nunca a «llevar el asunto hasta el final», no se sentía tan ansioso de defender caballerosamente a la prima de su prometida como antes de haber hablado brevemente con ella en la Ópera. Al avanzar hasta el salón dorado (donde Beaufort había tenido la audacia de colgar El amor victorioso, el polémico desnudo de Bouguereau), Archer encontró a la señora Welland y a su hija de pie junto a la puerta del salón de baile. Varias parejas se deslizaban ya sobre el parqué y la luz de las velas de cera caía sobre las faldas de tul que giraban y giraban, sobre las jóvenes cabezas adornadas con recatadas flores, sobre los ostentosos tocados y adornos de las jóvenes casadas y sobre el brillo de las pecheras almidonadas y de los guantes de fina piel blanca.

La señorita Welland, que se disponía evidentemente a incorporarse al grupo de los que bailaban, estaba en el umbral del salón con los lirios en la mano (no llevaba ningún otro ramo), el rostro un poco pálido y los ojos brillantes de cándida emoción. Entre apretones de mano, risas y bromas se había reunido en torno a ella un grupo de jóvenes y jovencitas sobre el que la señora Welland, un poco apartada, proyectaba su experta aprobación. Era evidente que la señorita Welland estaba anunciando su compromiso mientras que su madre afectaba la resistencia materna considerada adecuada para la ocasión.

Archer se detuvo un momento. El anuncio se había hecho atendiendo a su expreso deseo, y sin embargo no era así como había deseado que se hiciera pública su felicidad. Proclamarla en medio del calor y el ruido de un salón de baile atestado suponía despojarla de la delicada intimidad que debía acompañar a las cosas más próximas al corazón. Su alegría era tan profunda que ese borrón superficial dejaba su esencia incólume, pero a él le habría gustado dejar pura la superficie igualmente. Le proporcionó cierta satisfacción descubrir que May Welland compartía ese sentimiento. Los ojos de la joven huyeron hacia él suplicantes y su mirada decía: «Recuerda que hacemos esto porque es lo correcto».

Ningún otro argumento podía haber encontrado más pronta respuesta en el pecho de Archer, pero él habría deseado que la necesidad de actuar de ese modo se hubiera debido a un motivo elevado y no simplemente a la pobre Ellen Olenska. El grupo que rodeaba a la señorita Welland le abrió paso entre sonrisas elocuentes y, después de recibir la parte que le correspondía de las felicitaciones, Archer llevó a su prometida al centro de la pista de baile y rodeó con su brazo su cintura.

–Así no tendremos que hablar –dijo sonriendo a los cándidos ojos de su prometida mientras ambos flotaban sobre la suaves ondas del Danubio Azul.

Ella no contestó. Sus labios temblaron a punto de formar una sonrisa pero su mirada permaneció distante y seria como atrapada en una visión inefable.

–Querida –susurró Archer apretándola contra sí; estaba convencido de que las primeras horas de su compromiso, aunque transcurrieran en un salón de baile, tenían algo de grave y sacramental. ¡Qué vida tan nueva iba a ser la suya junto a esa pureza, esa belleza y esa bondad!

Cuando acabó el baile, los dos, como correspondía a una pareja de prometidos, se dirigieron al invernadero, y después de sentarse tras una alta pantalla formada por helechos y camelias, Newland besó la mano enguantada de su prometida.

–Como habrás visto, he hecho lo que me pediste –dijo ella.

–Sí. No podía esperar más –contestó él sonriendo. Y un momento después añadió–: Ojalá no hubiera tenido que ser en un baile.

–Lo sé. –Lo miró a los ojos comprensiva–. Pero después de todo, incluso aquí estamos juntos y a solas, ¿no?

–Querida mía… Siempre lo estaremos –exclamó Archer.

Era evidente que ella iba a comprender siempre, que siempre iba a decir lo más adecuado. Ese descubrimiento hizo que la copa de su felicidad rebosara, y continuó diciendo alegremente:

–Lo malo es que quiero besarte y no puedo.

Mientras hablaba, recorrió rápidamente el invernadero con la mirada, se aseguró de que disfrutaban de una privacidad momentánea y, apretándola contra sí, la besó fugazmente en los labios. Para contrarrestar la audacia de su proceder, la condujo hasta un sofá de bambú situado en un lugar menos apartado del invernadero y, sentándose junto a ella, desgajó un lirio del valle de su ramo. La joven permaneció sentada en silencio mientras el mundo entero se extendía a sus pies como un valle iluminado por el sol.

–¿Se lo has dicho a mi prima Ellen? –le preguntó al fin como si hablara en sueños.

Él despertó también y recordó que no lo había hecho. Una invisible repugnancia a hablar de esas cosas a una mujer extranjera le había helado las palabras en los labios.

–No. Después de todo no tuve oportunidad de hacerlo –dijo, precipitándose a mentir.

–¡Ah!

Pareció decepcionada, pero decidida a ganar dulcemente la partida.

–Pues tienes que decírselo porque yo tampoco se lo dije y no quiero que piense que…

–Claro que no. Pero, después de todo, ¿no eres tú la persona más apropiada para hacerlo?

Ella meditó un momento.

–Si lo hubiera hecho en el momento oportuno, sí, pero ahora que lo hemos retrasado creo que debes explicarle que yo te había pedido que se lo dijeras en la Ópera, antes de que lo anunciáramos aquí. De otro modo Ellen podría pensar que me olvidé de ella. Ya sabes, es de la familia, y ha estado tanto tiempo lejos de aquí que se ha vuelto bastante sensible.

Archer la miró resplandeciente de felicidad.

–¡Querida, eres un ángel! Claro que se lo diré. –Volvió la mirada con cierto recelo hacia el atestado salón de baile–. Pero aún no la he visto. ¿Ha venido?

–No. En el último momento decidió no venir.

–¿En el último momento? –repitió él como un eco revelando su sorpresa ante el hecho de que hubiera considerado la posibilidad de venir.

–Sí. Le encanta bailar –respondió la joven con sencillez–. Pero de pronto pensó que el vestido que llevaba no era lo bastante elegante para un baile, aunque todas pensamos que era precioso, así que mi tía la llevó a su casa.

–Entiendo… –dijo Archer con satisfecha indiferencia. Nada apreciaba más en su prometida que su decidida determinación a llevar hasta el límite el ritual de ignorar cualquier cosa desagradable, como les habían enseñado.

«Sabe tan bien como yo –pensó–, la razón por la que no ha venido su prima, pero nunca le permitiré saber que soy consciente de que existe una sombra de duda sobre la reputación de la pobre Ellen Olenska.»

Capítulo 4

Al día siguiente tuvo lugar la primera de las visitas habituales que seguían a un compromiso. El ritual de Nueva York era preciso e inflexible en cuanto a esas cuestiones, y, de acuerdo con él, Newland Archer fue a visitar con su madre y con su hermana a la señora Welland, después de lo cual fue con ésta y con May a casa de la señora de Manson Mingott para recibir las bendiciones de la venerable anciana.

Una visita a la señora de Manson Mingott constituía siempre un episodio divertido para el joven. La casa en sí era ya un monumento histórico aunque, naturalmente, no fuera tan majestuosa como las de otras viejas familias, unas casas situadas en University Place o en la parte baja de la Quinta Avenida. La decoración de estas últimas correspondía al más puro estilo de la década de 1830, con su sombría armonía de alfombras con pálidas guirnaldas de color verde y rosa, consolas de palisandro, chimeneas de arco con repisas de mármol negro e inmensas librerías de caoba barnizada, mientras que la señora Mingott, que había construido su casa más tarde, había desterrado los enormes muebles de su juventud y había mezclado las reliquias familiares de los Mingott con los frívolos muebles tapizados del Segundo Imperio. Tenía la costumbre de permanecer sentada junto a una ventana de su sala de estar del piso bajo, como esperando tranquilamente a que la vida y la alta sociedad se desplazaran en dirección al norte hasta su solitaria puerta. No parecía tener ninguna prisa por verlas llegar porque su paciencia era tanta como su seguridad. Estaba segura de que los solares rodeados de vallas de madera, las canteras, las tabernas de un solo piso, los invernaderos situados en medio de jardines descuidados y las rocas desde las que las cabras supervisaban el lugar desaparecerían ante el avance de mansiones tan imponentes como la suya, o quizá (porque era una mujer imparcial) más, y que los adoquines sobre los que traqueteaban los viejos ómnibus serían reemplazados por un asfalto como el que la gente decía haber visto en París. Mientras tanto, como todas aquellas personas que a ella le importaban venían a verla (y podía llenar sus salones tan fácilmente como los Beaufort sin añadir nada al menú de sus cenas), no sufría a causa de su aislamiento geográfico.

Debido a la inmensa cantidad de carne que había caído sobre ella en su madurez como cae un torrente de lava sobre una ciudad condenada, había pasado de ser una joven rolliza y activa, con unos bonitos pies y unos tobillos bien torneados, a convertirse en algo tan enorme y mayestático como un fenómeno natural. Había aceptado esta inundación tan filosóficamente como el resto de sus penalidades, y ahora, en su extrema ancianidad, se veía recompensada al ofrecer al espejo una extensión de carne firme, blanca y rosada, casi libre de arrugas, en el centro de la cual los restos de un pequeño rostro sobrevivían como a la espera de una excavación. Un tramo de escalones formados por suaves papadas llevaba hasta las vertiginosas profundidades de un pecho, todavía níveo, velado por níveas muselinas sujetas por un retrato en miniatura del señor Mingott, mientras que, alrededor y más abajo, oleadas de seda negra desbordaban los límites de un sillón de gran tamaño y dos blancas manos diminutas se posaban como gaviotas sobre la superficie de las olas.

Hacía ya mucho tiempo que el peso de la carne había hecho imposible a la señora de Manson Mingott subir y bajar las escaleras, de forma que, con la independencia que la caracterizaba, había situado los salones de recibo arriba para instalarse (en flagrante violación del decoro de la sociedad neoyorquina) en el piso bajo de su casa, de forma que si uno se sentaba con ella junto a la ventana de su sala de estar, veía (a través de una puerta siempre abierta y una cortina recogida de damasco amarillo) la perspectiva inesperada de un dormitorio amueblado con una gran cama baja tapizada como un sofá y un tocador decorado con frívolos volantes de encaje y un espejo de marco dorado.

Sus visitantes quedaban sorprendidos y fascinados tanto por lo exótico de esa distribución –que les traía a la memoria escenas de novelas francesas– como porque ésta propiciaba una inmoralidad con la que los sencillos americanos jamás habían soñado. Así vivían las mujeres que tenían amantes en las perversas sociedades europeas, en apartamentos que tenían todas las habitaciones en un solo piso y que incitaban a las indecentes intimidades que las novelas describían. A Newland Archer (quien había situado secretamente las escenas de amor protagonizadas por monsieur de Camors en el dormitorio de la señora Mingott) le divertía imaginar el transcurso de la vida intachable de la anciana en el escenario de un adulterio, pero se decía, con considerable admiración, que si aquella intrépida mujer hubiera deseado tener un amante, sin duda lo habría tenido.

Para alivio de todos, la condesa Olenska no se encontraba en la sala de la señora Mingott cuando llegaron los prometidos. La anciana dijo que había salido, lo cual, en un día en que lucía un sol espléndido, y a «la hora de ir de compras», no parecía lo más indicado tratándose de una mujer en una situación comprometida. Pero, en cualquier caso, aquello les evitó la tensión que habría provocado su presencia y pensar en la ligera sombra que su desgraciado pasado podía arrojar sobre su radiante futuro. La visita transcurrió felizmente, como era de esperar. La anciana señora Mingott se mostró encantada con el compromiso que, previsto desde hacía mucho tiempo por parientes observadores, había sido estudiado cuidadosamente por el consejo de la familia. El anillo de compromiso, un zafiro de gran tamaño engarzado en garras invisibles, suscitó en ella una admiración sin reservas.

–Este engarce moderno resalta la piedra maravillosamente, desde luego, pero la hace parecer un poco desnuda a los ojos de una persona anticuada –explicó la señora Welland lanzando de soslayo una mirada conciliadora a su futuro yerno.

–¿Anticuada? Espero que no lo digas por mí, querida. Me gusta todo lo nuevo –dijo la anciana acercando la piedra a unos ojillos brillantes que jamás unas gafas habían distorsionado.

–Muy bonito –añadió devolviendo la joya–. Y muy generoso. En mis tiempos un camafeo rodeado de perlas se habría considerado suficiente. Pero es la mano la que realza el anillo, ¿no es cierto, mi querido Archer? –dijo agitando una de sus manos diminutas con sus pequeñas uñas puntiagudas y unos rollitos de grasa rodeando las muñecas como pulseras de marfil–. Mi mano la modeló en Roma el gran Ferrigiani. Deberías hacer que modelara la de May. Sin duda lo haría encantado, hijo mío. Tiene las manos grandes porque estos deportes modernos ensanchan las articulaciones, pero la piel es blanca. ¿Y cuándo se celebrará la boda? –dijo cambiando de conversación de pronto y con la mirada fija en el rostro de Archer.

–¡Oh…! –murmuró la señora Welland mientras el joven, sonriendo a su prometida, contestaba:

–Lo antes posible, si usted me ayuda, señora Mingott.

–Debemos darles tiempo para que se conozcan un poco mejor, mamá –intervino la señora Welland afectando la debida resistencia.

A lo que la anciana replicó:

–¿Para que se conozcan mejor? ¡Bobadas! Todos en Nueva York se conocen desde siempre. Deja que el joven se salga con la suya, querida; no esperes a que el champán pierda sus burbujas. Cásalos antes de Cuaresma; cualquier invierno de estos puedo coger una neumonía y quiero ser yo quien dé el almuerzo de boda.

Los sucesivos comentarios fueron recibidos con las debidas expresiones de regocijo, incredulidad y gratitud, y la visita acababa entre bromas y cumplidos cuando la puerta se abrió para dar paso a la condesa Olenska, que entró, con capa y capota, seguida inesperadamente por Julius Beaufort.

Se produjo un murmullo de complacencia entre las damas y la señora Mingott tendió al banquero la mano modelada por Ferrigiani.

–¡Ah, Beaufort! ¡Qué raro placer! –(Tenía la extraña costumbre extranjera de dirigirse a los hombres por su apellido.)

–Gracias. Ojalá se diera más a menudo –dijo el visitante con su naturalidad y arrogancia características–. Generalmente estoy muy ocupado, pero me he encontrado con la condesa en Madison Square y ha sido lo bastante amable como para permitirme acompañarla

–¡Espero que la casa esté ahora más alegre, con Ellen aquí! –exclamó la señora Mingott con su glorioso desparpajo–. Pero siéntese, siéntese, Beaufort. Acerque el sillón amarillo. Ahora que le tengo aquí quiero que me cuente algún chisme sustancioso. Me han dicho que su baile fue magnífico y que invitaron ustedes a la señora Struthers. Verá, me inspira curiosidad esa mujer y me gustaría verla.

Se había olvidado de sus parientes, que ahora salían al vestíbulo precedidos por Ellen Olenska. La anciana señora Mingott había profesado siempre una gran admiración hacia Julius Beaufort; existía entre ellos una especie de afinidad debido a su carácter frío y dominante y a la forma en que sorteaban las convenciones sociales. Ahora tenía curiosidad por saber qué era lo que había decidido a los Beaufort a invitar (por primera vez) a la viuda del fabricante de los betunes Struthers, que había vuelto el año anterior de un largo viaje de iniciación a Europa para emprender el asedio de la pequeña ciudadela inexpugnable de Nueva York.

–Naturalmente, si usted y Regina la han invitado, el asunto está zanjado. Bueno, el caso es que necesitamos sangre nueva y nuevo dinero. Me han dicho que aún es muy guapa –declaró la insaciable anciana.

Mientras la señora Welland y May se ponían sus pieles, Archer vio que la condesa Olenska le miraba con una sonrisa ligeramente inquisitiva.

–Seguro que ya lo sabes… Lo de May y yo –dijo respondiendo a su mirada con una risa tímida–. Me ha reprendido porque no te di la noticia anoche en la ópera; tenía orden de decirte que nos habíamos prometido, pero no pude hacerlo en medio de tanta gente.

La sonrisa pasó de los ojos de la condesa Olenska a sus labios; de pronto pareció más joven, más parecida a la audaz Ellen Mingott de cuando era niño.

–Claro que lo sé. Y me alegro mucho. Pero esas cosas no se anuncian en medio de una multitud.

Las damas estaban ya en el umbral y ella le tendió la mano.

–Adiós. Ven a visitarme algún día –dijo sin dejar de mirarle.

En el coche, mientras bajaban por la Quinta Avenida, hablaron de la señora Mingott, de su edad, de su energía y de sus magníficas cualidades. Nadie mencionó a Ellen Olenska, pero Archer sabía que la señora Welland estaba pensando: «Es un error que Ellen se haya dejado ver al día siguiente de su llegada en la Quinta Avenida, y a las horas en que está más concurrida, con Julius Beaufort». Y el joven añadió mentalmente: «Debería saber que un hombre que acaba de prometerse no visita a mujeres casadas. Pero me atrevería a decir que eso es lo que se hace en el círculo en que ella ha vivido. Seguro que no hacen otra cosa». Y a pesar de su mentalidad cosmopolita, de la que se enorgullecía, dio gracias al cielo por ser neoyorquino y por estar a punto de casarse con alguien como él.

Capítulo 5

La tarde siguiente el señor Sillerton Jackson fue a cenar con los Archer.

La señora Archer era una mujer tímida. Evitaba el trato con la sociedad, pero le gustaba estar bien informada acerca de lo que sucedía en ella. Su viejo amigo, el señor Sillerton Jackson, aplicaba a la investigación de los asuntos de sus amigos la paciencia de un coleccionista y la ciencia de un naturalista, mientras que su hermana, la señorita Sophy Jackson, que vivía con él y a la que invitaban todas aquellas personas que no podían asegurarse la presencia de su muy solicitado hermano, aportaba pequeños chismes que resultaban útiles para llenar los pequeños huecos que él dejaba en la imagen que presentaba.

Por lo tanto, siempre que ocurría algo acerca de lo cual quería saber la señora Archer, invitaba a cenar a Jackson, y, dado que la dama honraba a muy pocas personas con una invitación de este tipo y que tanto ella como su hija Janey constituían una excelente audiencia, él solía venir en persona en lugar de enviar a su hermana. Si hubiera podido dictar las condiciones para su visita, habría elegido una noche en que Newland no estuviera en casa; no porque no existiera una buena relación entre ellos (los dos se llevaban maravillosamente bien en el club) sino porque el viejo narrador de anécdotas a veces notaba en Newland una tendencia, que las damas de la familia nunca mostraban, a poner en entredicho la información que él ofrecía.

Si hubiera sido posible alcanzar la perfección en la tierra, el señor Jackson habría pedido también que la comida de la señora Archer fuera un poco mejor. Pero lo cierto era que Nueva York, hasta donde alcanzaba la memoria humana, se había dividido en dos grandes grupos fundamentales: el de los Mingott, los Manson y todo su clan, que valoraban la comida, la ropa y el dinero, y el de la tribu de los Archer-Newland-Van der Luyden, que amaban los viajes, la horticultura y las buenas novelas y despreciaban las formas más vulgares del placer.

Pero en la vida no se puede tener todo. Si cenabas con el matrimonio Mingott, te servían pato, tortuga y vinos añejos, pero en casa de Adeline Archer podías hablar acerca de paisajes alpinos y de El fauno de mármol, y afortunadamente el Madeira de Archer había doblado el cabo de Buena Esperanza. Por lo tanto, cuando recibía una amable invitación de la señora Archer, el señor Jackson, que era un auténtico ecléctico, decía generalmente a su hermana: «Tengo un poco de gota desde mi última cena en casa de los Mingott. Me vendrá bien hacer dieta en casa de Adeline».

La señora Archer, viuda desde hacía mucho tiempo, vivía con su hijo y con su hija en la calle Veintiocho Oeste. Uno de los pisos superiores estaba dedicado a Newland mientras que las dos mujeres se apretaban en las habitaciones, más pequeñas, del piso inferior. En una clara armonía de gustos e intereses, ambas cultivaban helechos en terrarios, hacían macramé, bordaban piezas de lino con lana, coleccionaban cerámica de la época de la Guerra de la Independencia, estaban suscritas a Good Words y leían las novelas de Ouida por el ambiente italiano en que se desarrollaban (preferían las que trataban de la vida campesina por las descripciones de paisajes y la bondad de los sentimientos que reflejaban, aunque en general les gustaban las novelas con personajes de la alta sociedad porque sus motivos y costumbres les resultaban más comprensibles, censuraban severamente a Dickens, que «nunca había retratado a un caballero», y consideraban a Thackeray menos versado en lo referente al gran mundo que Bulwer, a quien, sin embargo, empezaba a considerarse anticuado).

La señora y la señorita Archer eran grandes amantes del paisaje. Era eso lo que buscaban y admiraban especialmente en sus raros viajes al extranjero, por considerar la arquitectura y la pintura temas apropiados para los hombres y, especialmente, para personas cultas que leían a Ruskin. La señora Archer era una Newland de nacimiento, y madre e hija, que se parecían como hermanas, eran ambas, como todos decían, «auténticas Newlands», altas, pálidas, con los hombros ligeramente caídos, de nariz larga, una sonrisa dulce y una especie de distinción lánguida como la que aparece en algunos retratos desvaídos de Reynolds. El parecido físico habría sido completo si el sobrepeso que acompañaba a la edad en la señora Archer no tensara sus vestidos de brocado negro, mientras que los vestidos de popelín marrones y morados de la señorita Archer colgaban cada vez más flojos, conforme pasaban los años, de su esqueleto virginal.

Mentalmente, la semejanza entre ambas mujeres, como Newland sabía muy bien, era menos completa de lo que sus idénticos modales hacían pensar. La larga convivencia en una intimidad basada en una mutua dependencia les había proporcionado el mismo vocabulario y la misma costumbre de empezar con la frase «mamá cree» o «Janey cree» cada vez que la una o la otra deseaba dar a conocer una opinión, pero, en realidad, mientras que la serena falta de imaginación de la señora Archer descansaba cómodamente en lo admitido y familiar, Janey estaba sometida a los sobresaltos y las aberraciones de una imaginación que surgía de un manantial de romanticismo reprimido.

Madre e hija se adoraban y ambas veneraban a su hijo y hermano, y Archer las quería con una ternura que la admiración de las dos mujeres y la secreta satisfacción que ésta le producía convertían en culpable y acrítica. Después de todo creía que era bueno que la autoridad de un hombre fuera respetada en su propia casa, aunque su sentido del humor le llevaba a veces a cuestionarse la fuerza de su autoridad.

En esta ocasión el joven estaba seguro de que el señor Jackson habría preferido que cenara fuera, pero él tenía sus motivos para no hacerlo.