5,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Spanisch

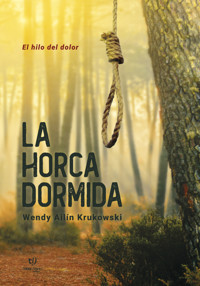

Esta novela revela cómo la construcción de la psiquis de una persona deja huellas a lo largo de toda su vida. ¿Puede alguien encontrarle sentido a su existencia, aunque vea la vida como una simple opción? ¿Se puede revertir esa situación creyendo que en su vida no hay absolutamente nada que perder?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 168

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Producción editorial: Tinta Libre Ediciones

Córdoba, Argentina

Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo

Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones. María Belén Mondati.

Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Krukowski, Wendy Ailin

La horca dormida : el hilo del dolor / Wendy Ailin Krukowski. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2020.

126 p. ; 22 x 15 cm.

ISBN 978-987-708-691-1

1. Narrativa Argentina. 2. Novelas. 3. Superación Personal. I. Título.

CDD A863

Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,

total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.

Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución

por internet o por cualquier otra red.

La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidad

de/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

© 2020. Krukowski, Wendy Ailin

© 2020. Tinta Libre Ediciones

LA HORCA DORMIDA

PREFACIO

Muchas veces me propuse sentarme a escribir. «Algún día será el día, comenzaré la obra y la terminaré», pensaba. No sé muy bien de qué manera hacerlo, aunque he escuchado que “la obra se escribe sola”. La historia la llevo puesta, grabada a fuego, como el sello en las vacas para establecerles “la propiedad”. Vaya si tengo marcada esta historia, que muchas veces desistía de escribirla para no volver a abrir las heridas. Heridas que se hicieron fuertes, viejas, pero que no dejan de sangrar. Basta con poner un poco de atención a ese lugar, imaginar todo el dolor que sentí en ese momento para derramar muchas, muchas lágrimas.

Llorar es una expresión del alma, hay que dejarlo salir, no guardarlo. Qué capacidad tuvo mi cuerpo de derramar tanto líquido, que a veces me preguntaba si habría llenado un lago con todo lo que lloré; mi capacidad de llorar estaba entrenada, las lágrimas podían empaparlo todo. “A tus pies hay un manantial, que se ha llenado de llorar”1. El aspecto positivo es que con los años pude transformar las lágrimas en fortalezas, cada una de ellas valió la pena, porque me hizo ser quien soy.

Voy a dejar que salga todo lo que tenga que salir. En ocasiones sentía la necesidad de publicar este libro con el objetivo de que la gente que me rodeaba pudiera entenderme, aunque a veces ni yo me entendía. Allá por mis diecisiete, dieciocho años, era para mí muy necesario explicar todo lo que me estaba pasando. Es tanto lo que hay y tan profundo, que jamás podría haberlo hecho si no era así, con tiempo y desnudando el alma ante quien realmente quisiera saber.

Hubo unos pocos que estuvieron siempre y gracias a ellos puedo decir que estoy acá, viva, escribiendo, fuerte, resistente, persistente. También hubo gente que fue entrando y saliendo de mi vida y fue fundamental, aunque no por eso menos importante; cada momento cuenta.

Agradezco a ellos por bancarme desde el lugar que pudieron, como pudieron, durante el mucho o poco tiempo que estuvieron. Y a mis hijas que, desde mucho antes de tenerlas ya las deseaba y les enviaba amor, moría por sentir ese amor tan puro que tengo ahora y poder darlo incondicionalmente. Un amor que también me ató a esta vida, ya que no quería morirme sin antes ser mamá.

A mi Nona a quien admiro profundamente y quien fue mi única fuente de amor, y a todos aquellos que al leer esto se sientan identificados con algo. “Pobre del que tenga miedo de correr riesgos, porque ese tal vez no se decepcione nunca, ni sufra, ni tenga desilusiones como quienes somos capaces de perseguir un sueño”2.

PARTE 1

EL HILO DEL DOLOR

Soy un alma que intentó vivir en este mundo. Alma. Y aunque me hice carne, nunca tuve cuerpo ni voz. Tuve un impulso de vida y habité la humanidad de una niña, una chica; aun así, nunca pude respirar. Esta es parte de mi historia, contada desde mi propia piel.

Tenía once años, asistía a contra turno de la escuela con varios compañeros, a Bellas Artes, un centro educativo provincial que se dedicaba exclusivamente a la educación artística. Quedaba a unos pocos metros de la escuela primaria, situado próximo al emblemático parque de la ciudad de Inclemencia. Ahí nos enseñaban música, teatro, plástica y literatura; era un lindo lugar donde jugar, hacer amigos y aprender. De ahí tome varias cosas de la literatura; cuando estaba a solas en casa escribía poemas, era una manera de pasar el tiempo y a su vez de canalizar malestares. Todos mis escritos fantaseaban amor. Era un mundo mágico en el que todo estaba bien, un mundo ideal con el que yo soñaba, donde se podía dar y recibir amor en forma incondicional; el amor puro, ese de cuento de hadas, del que tanto había leído.

Inclemencia era una ciudad pequeña, todavía conservaba ese aire de pueblo, donde todos se conocían con todos y a su vez, a unos pocos kilómetros, estaba la gran ciudad de Nunca Más. En esa ciudad no faltaba nada: cines, universidades, restaurantes, estadios, centros comerciales, si necesitabas algo de eso, solo bastaba tomarse un colectivo.

En el colegio siempre me iba bien, era inteligente y prestando un poco de atención en clase me alcanzaba para aprobar los exámenes con buenas notas. No era extremadamente responsable, trataba de cumplir, aunque en algunas ocasiones a veces se me habían llegado a acumular tareas. Sin embargo, el boletín siempre venía bien, las maestras me querían por ser carismática, cariñosa, respetuosa. También era un poco líder, tal vez porque era la más alta; aún era una niña y ya estaba metida en un cuerpo de mujer.

Me gustaba ir a la escuela, era divertido ver a los amigos, jugar en los recreos, los romances de tiza y chocolates, el guardapolvo blanco con la estrellita de mi banda. Me gustaba mucho compartir momentos con mis amigos y eso pasaba en la escuela y en Bellas Artes. Claro que en estos contextos educativos no todo era diversión, sino por el contrario, si contamos las horas de aula en relación a los momentos de recreo, la diferencia era abismal. Sin embargo, aun así, era el punto de encuentro, la posibilidad de ver a mis amigos.

En un principio, esto era totalmente natural, pero a medida que yo iba creciendo, que todos mis amigos iban creciendo, había mayores necesidades, más allá de las que pueden darse en un contexto educativo, pero mi encuadre familiar no me permitía mayores espacios que estos. Por alguna razón, era muy difícil conseguir que me dejaran ir a jugar a la casa de alguna amiga, salir a pasear o andar en bicicleta. A dos cuadras de casa estaba la cancha de básquet donde en varias oportunidades se reunían amigos y sin embargo a mí no me dejaban ir.

Los contextos educativos, entonces, se convirtieron en mi posible libertad. A veces con mis amigos nos rateábamos de Bellas Artes e íbamos a andar en bici. Me gustaba la escuela de artes, pero si no faltaba no tenía la posibilidad de hacer algo que hubiera sido perfectamente posible habiendo ido; pero no lo era, o sea, algo totalmente anormal para mis viejos, pero normal para el resto de las personas.

Otra de las posibilidades que fui encontrando era la de decir que nos juntábamos en la biblioteca de la escuela para hacer un trabajo. Igual había que ejecutar bien la mentira, porque mi vieja a veces se la daba de espía y salía a vigilar, perseguir y controlar mis movimientos. Tiempo después descubrí que dentro del rol de espía también se le daba por leerme el diario íntimo. Con razón muchas veces sabía cosas y yo no podía comprender cómo se había enterado. Con el tiempo me fui haciendo cada vez mejor en la mentira, encastraba detalles que coincidían perfectamente. Pero no le mentía a cualquiera, solo mentía para sobrevivir.

Yo tenía un hermano dos años mayor, Enzo. Él era de esos chicos por los que cada dos por tres había que citar a los padres. Era inquieto, travieso, siempre le costaba hacer las tareas porque no prestaba atención, en clase paveaba y repetiría un par de años. Ante las cagadas a pedo que recibía él, yo automáticamente aprendía la lección y sin que me lo tuvieran que decir. Hacía las cosas bien, por miedo a represalias y porque quería ser una buena hija.

Cuando uno es niño siempre piensa que sus padres son los mejores, que no se equivocan, escucha todo los que ellos dicen, se impregna con eso, adopta conductas. Yo, por ejemplo, de cuando era niña tengo buenos recuerdos de mi papá. Todos lo querían porque era re agradable, hacía magia y te sacaba caramelos de la oreja, pero claro, en casa era algo diferente.

A medida que uno va creciendo y se va abriendo al mundo va viendo diferentes posibilidades y empieza a discernir, a cuestionarse cosas. Cuando sos chiquito no sabés nada y todo lo que te dicen tus padres son aprendizajes; les creés, lo tomás. Cuando fui creciendo y empezando a cuestionarme cosas empecé a ver que mi papá era totalmente autoritario y, si disentías con él, muy temperamental. Cuanto más cuestionabas, más levantaba la voz, hasta sacar desde sus costillas una voz de animal que te obligaba a callarte. Si no lo lograba con la voz, te callaba con el cuerpo.

A mí me bastó con solo una vez. Al discutir e irme a mi habitación él me siguió, me agarró de los brazos contra la ventana de mi habitación y haciéndose más grande frente a mí, con su metro noventa de altura, me gritaba en la cara lo que yo “tenía que entender”. Los ojos verdes brillantes en la furia de su mirada se clavaron en mis ojos obligándome a dejarlo de mirar y mirar hacia abajo, “someterme”. Y eso era solo por no aprobar su opinión, la verdad absoluta era de él, a la fuerza. Cosas que obviamente de chica no había visto.

A mí no me dejaban salir cuando yo quería, cuando había algo que hacer, cuando tenía con quien estar, cuando había un plan; en general, si no tenía una mentira bien programada, esas juntadas me las perdía. Pero ahora sí, los sábados por la tarde, allá por la hora de la siesta, cuando ellos querían tener intimidad, ahí sí me decían: “¿No tenés que ir a ningún lado vos?”. Y ahí obviamente yo aprovechaba, salía a mendigar juntas a ver quién estaba disponible, a rastrear personas, porque en ese momento no existía el WhatsApp. Por las dudas yo me iba rápido aprovechando esa porción de libertad. A veces terminaba simplemente estando sola. Estaba sola adentro de casa y sola a fuera de casa también.

Mi casa no era un lindo lugar para estar. Como dije anteriormente, yo me sentía sola, no confiaba en nadie, porque si alguna vez lo había hecho, esa misma vez me habían fallado. Se sentía una constante sensación de acecho, así como si fueras un conejito en la jaula de los leones; por más que fueras el más bueno, el más lindo y bondadoso de todos los conejitos del mundo, ese no era un buen lugar. Y no había que tener una razón para sentir esto, no es como cuando te mandás una cagada y estás esperando el reto que sabés que va a llegar. Vos simplemente estabas ahí tratando ser lo más nadie posible para pasar desapercibido, y sin embargo de la nada y sin saber cómo, ahí estaba tu viejo furioso por anda a saber qué, cagándote a pedos y tratándote como una basura, siempre marcando que algo habías hecho mal. O tal vez ni siquiera vos, alguien había perdido alguna cosa, no se sabía quién, pero tu viejo te estaba gritando y maltratándote a vos. Y coronando con su frase célebre que lo decía todo: “Hasta que un día agarre un palo…”.

Esos puntos suspensivos que le dejaba eran el margen que él tenía entre su cara bondadosa y su cara criminal. Él no decía que nos iba a matar, solo lo sugería. La frase para mí se completaba así: “El día que me hagan calentar tanto para que agarre un palo, los cago a palazos a todos”. Les puedo asegurar que con la hostilidad que lo decía, significaba que nos iba a matar.

Y no hizo falta un palo para que un día lo agarrara a mi hermano y le dejara el culo todo moretoneado, negro, de pegarle. Mi mamá lo sabía, pero no hacía nada por cuidarnos. Calculo que tampoco podía hacer nada por ella. El día que mi viejo le pegó a mi hermano fue porque nosotros dos, jugando con una bolita, encontramos un paquete de ellos que no teníamos que encontrar. La culpa era de nosotros, por ser chicos y encontrar un paquete abajo del ropero. Ese día yo zafé de la paliza porque mi mamá me metió a bañar y cuando salí, seguramente ya estaba cansado de tanto pegarle a mi hermano. Se le iba la mano.

“Qué hijos de puta que son”, “Qué familia de mierda que tengo”, son otras de las expresiones que escuché de su boca, la boca de mi papá. Ahí creo que es cuando empezás a frustrarte y a sentirte algo inútil, cuando intentás hacer todo bien o lo mejor posible para dejar de ser una mierda. Pero nunca lo conseguís, por más que hagas lo que hagas, siempre seguís siendo una mierda, o al menos tu propio padre te trata como tal, y como es tu padre, todavía le creés.

Mi mamá era buena, en esencia. Siempre trataba de hacer todo con amor y humor, pero se pasaba de la raya justificando a mi papá y jugando a que nada pasó. Imagino que por el pesado mandato social que había en ese momento no podía separarse, también porque mis nonos, sus papás, le dirían que “hay que aguantar”, porque claro, no sabían el infierno que se vivía ahí adentro. Como sea, el silencio era cómplice del poder que mi viejo ejercía sobre todos nosotros, había que hacer algo, pero ¿qué? Pensaba en esperar que nos dejara marcados y denunciarlo, o a veces simplemente deseaba que se muriera, para que nosotros pudiésemos vivir en paz. Y lo pensaba seriamente.

Al principio pensaba que mi mamá y yo estábamos del mismo lado, pero no. En su afán de “ser buena esposa” ante los ojos de mi viejo, que nunca lo iba a lograr solo porque él jamás iba a estar satisfecho, me terminaba traicionando. Así que poco a poco fui cerrándome, encerrándome y canalizando en la escritura. A medida que fui creciendo, los poemas iban tornándose diferentes, hasta que en un punto solo escribía cosas oscuras, tristes.

Ya tenía doce, trece años. Era difícil poder compartir cosas con mis amigas porque simplemente yo no las compartía, no podía, no me dejaban. Comenzaban las matinées. En mi grupo éramos Yael, Debo, María, Ámbar y yo, que no me nombro, porque solo soy un alma, “un fantasma”. Ellas podían ir a los bailes, pasaban cosas buenísimas que moría por escuchar. Bah… en realidad moría por ser parte de eso, pero no me dejaban. Me hice experta en la mentira para poder respirar libertad. También tenía cómplices, alguna que otra vez pude mentir que iba a dormir a lo de alguna de ellas y de ahí salíamos a bailar. Los recuerdos que tengo son esos, siempre buscar mi propia forma de poder vivir, la forma ortodoxa no servía, no crean que no lo intenté. Yo era buena alumna, educada, responsable, podía llegar a cumplir con todo lo que me dijeran con tal de tener un poco de libertad. Pero nada alcanzaba, nada era coherente con nada, era madura y responsable solo para cumplir con los que a ellos les parecía que estaba bien, no con lo que quería ser mi propia vida.

Muchas veces planteaba la idea de poder salir y, si me dejaba, mi papá miraba la hora y me decía: “Bueno, son las dieciocho, a las diecinueve estate acá”. Con lo cual, entre que iba y volvía a la casa de mi amiga, ya perdía por lo menos veinte minutos; si tenía la bicicleta, me quedaban cuarenta para intentar hacer algo. Si la bici estaba pinchada o algo, ya ni me convenía ir. Pero estaba bien, porque si me quejaba de que era poco la respuesta era: “Bueno, entonces ahora no te dejo salir nada, para que veas que una hora está bien”. Y lo cumplía. Así. Reprimiéndome. La famosa represión, en mi casa, puertas adentro, de mi propio padre, a una chica que no hacía nada más que pedir permiso para poder vivir.

Esto se expandía hacia otros sentidos también, no solo era el hecho de salir lo que conllevaba una respuesta represiva. Bastaba con decir que el jugo no te gustaba para que lo tirara violetamente por la canaleta. O hacer un comentario en un momento que para él no era el indicado, solo porque quería escuchar otra cosa que para él era mejor, para que te ladrara como un perro diciéndote que te callaras, que no le importaba lo que vos tenías para decir.

Y lo peor es que nadie se podía imaginar cómo era mi viejo adentro de mi casa, al punto que, si contaba esto, seguramente yo era una exagerada o una mala hija por quejarme. Porque, ¿cómo podía ser que ese tipo tan carismático fuera el ogro que puertas adentro era? En la calle se mostraba cándido, atento y servicial.

El atletismo fue otro de los contextos en el que encontré un escape. A partir de haber participado en torneos en la escuela, me ofrecieron entrenar ya que reunía ciertas condiciones; en principio los sábados en Nunca Más y luego con el tiempo ir agregando días de entrenamiento. Ya no puedo hablar de libertad, sino de escape, ya que lo único que hacía era sumarme responsabilidades solo con el principal objetivo de salir de casa. En ese momento yo creía que lo elegía.

Este espacio al principio también me costó. Pedí permiso para hacer deporte, y supuestamente me dejaron, pero después cada entrenamiento era un permiso aparte. A veces me decían “hoy no te dejo”, lo cual me sumaba algo doblemente negativo porque además de privarme de mi escape o salida, me imposibilitaban cumplir con una responsabilidad que ya había asumido. Costó más de un dolor de cabeza, pero finalmente pude ganar terreno y tener otra responsabilidad en busca de libertad. Ahora voy viendo cómo descomprimía por un lado y comprimía mi cerebro por otro. Igualmente, el cambio fue cien por ciento positivo. Terreno ganado.

Nunca se me ocurrió a lo largo de los años faltar a un entrenamiento para hacer otra cosa, ratearme, mentir sobre esto. Para mí el atletismo era un espacio ganado, “sagrado”. A veces venían mis amigas y nos quedábamos hablando en la vereda, eso sí me dejaban. Pero claro, después se fue tornando aburrido para ellas, porque eran libres y podían ir a dar una vuelta al centro o ir a otra casa y yo no. Así que después se iban a disfrutar su libertad y yo me quedaba en mi casa. Poco a poco, iba compartiendo cada vez menos y me iba encerrando más.

Ya eran un par de años que venía viviendo lo mismo, la prohibición, el control, la imposibilidad de compartir en contextos de esparcimiento, el no desarrollo de mis capacidades para expresarme y relacionarme con otros, viéndole la cara a la soledad y aguantando los ladridos de mi padre que frecuentemente se escuchaban en mi casa. Tenía catorce años y lo único placentero en mi día a día, en lo que era mi vida, lo único que le daba sentido a esta vida, eran los dos recreos de diez minutos que tenía en la escuela. ¿Valía la pena vivir por eso? ¿Realmente valía la pena aguantar las responsabilidades, las incongruencias de mi casa, las irracionalidades, la represión, los silenciamientos, el maltrato, la violencia que se vivía en la casa, por veinte minutos de pseudo libertad? Obviamente yo creía que no. «Es mejor consumirse que morir oxidado»3, pensaba yo, y estaba entre plantear una revelación en la que obviamente iba a salir perdiendo o simplemente bajar los brazos.

Comencé a ver la vida como una opción: si te gusta bien y si no, matate. No lo veía como algo trágico, sino como una ecuación costo-beneficio. Sin embargo, lo intenté, empecé a revisar en mi cabeza qué cosas podían darle sentido a mi vida y encontré tres: la banda de música que me gustaba, La Renga; el deporte que hacía, el atletismo, y el chico que me gustaba, Franco. Así como por agregar algo, tampoco era tan importante el chico, pero tenía que intentar fundamentarme la existencia.

Como conté previamente, no era agradable estar en casa; no solo por sentir esa sensación de acecho constante, sino también por presenciar discusiones, maltrato psicológico. Era como si simplemente fuera un cuerpo ocupando un espacio, no era una persona que pudiera decidir nada, ni si quiera decidir estar en paz. Había mucho ruido. Era un cuerpo ocupando un espacio, sin ni siquiera voz. Un fantasma.