Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

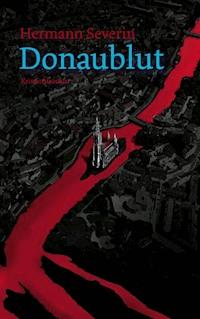

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Steinmetze aus den Dombauhütten bei den berühmtesten Kathedralen Europas haben sich zu einem Geheimbund zusammengeschlossen. Die crecerelles sind überzeugt, dass es besser ist, die zur Ehre Gottes erbauten Kirchen zu zerstören, als sie zu profanen, touristischen Sehenswürdigkeiten verkommen zu lassen. Nach dem Brand in Notre-Dame jagen die französischen, deutschen und italienischen Geheimdienste die Mitglieder der crecerelles. Diese haben mächtige Freunde in Rom. Dort bekämpfen sich Traditionalisten und Reformer innerhalb der römischen Kurie bis aufs Messer. Mitten in den Showdown geraten ein deutscher Journalist und eine französische Agentin.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 432

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Namensverzeichnis

Peter Plum, Journalist in Midlifecrisis

Franziska Gerlinger, junge, neugierige Stadtschreiberin

Gabriele, Erzähler in Sulmona

Rasima, Opfer von Potocari

La muta (Rasima), Zeugin eines Mafiamordes,

Gefangene im Majella

Horst Leicht, Leiter der Mordkommission

Otto Müller, Leichts rechte Hand

Bruno, Kommissar-Anwärter

Dr. Marlene Rossmann, erfahrene Oberstaatsanwältin

Dr. Ute Werr, gerichtsmedizinische Koryphäe

Dr. Krollmann, Polizeipräsident

Frank Schweizer, Steinmetz, crecerelle

Edwin Schuster, Unternehmer, Selfmademan

Dr. August Schneider, Schusters Geschäftsführer

Marion Schömig, Schneiders Assistentin

Manfred Murmann, Schusters Hausmeister, V-Mann

Peter Jakubowski, ermordeter Steinmetz, V-Mann

Konrad Kantzow, Abteilungsleiter Bundesamt für Verfassungsschutz

Charles Forestier, Direktor der DGSI (franz. Inlandsgeheimdienst)

Cyrille (Affe), Agent und Nachfolger von Forestier

Honoré (Storch), Agent von Forestier

Pépin (Katze), Agent von Forestier

Chantal, Existenzialistin, Agentin von Forestier

Tonio Carone, Direktor der AI.S.I. (ital. Inlandsgeheimdienst)

Rizzi, Agent von Carone

Enzo Delroux, Architekt in Straßburg, Organisator der crecerelles

Federico Kardinal Tauri, Kurienkardinal aus Neapel

Pater Michele, Schweizer Dominikaner, Sekretär Tauris

Stephan Kardinal Lichtenberg, Fürsterzbischof von Wien

Pater Konrad, Tiroler Jesuit, Sekretär Lichtenbergs

Carlo Kardinal Maioli, Präfekt der Glaubenskongregation

Papst

Kardinal Martin, Camerlengo aus Toulouse

Schwester Scholastika, Professoressa an der Gregoriana in Rom

Kardinal Montana, ranghöchster Kardinal

Federico Moroni, Mitglied des Moroni-Clans der ’Ndrangheta

Leone, Barmann im Ristorante Zagora

Nonno Moroni, Seniorchef des Moroni-Clans

Igor Kalbassa, Kurierfahrer von Kantzow, crecerelle

Keaney Fallon, Steinmetz in Notre-Dame in Paris, crecerelle

Ramon Capello, Architekt in der Sagrada Familia in Barcelona

Lateinische Ausdrücke

Sich selbst mit seinem jetzigen Verhalten zu eigenem vorausgegangenem in Widerspruch setzen. (juristischer Fachausdruck)

Formeln bei Papstwahl:

Nimmst du die über dich entsprechend kanonischer Vorschrift durchgeführte Wahl zum Höchsten Brückenbauer an?

Ich nehme an.

Mit welchem Namen willst du angesprochen werden?

Ich verkünde euch eine große Freude: Wir haben einen Papst.

Den herausragendsten und ehrwürdigsten Herrn (Vorname), der Heiligen Römischen Kirche Kardinal (Nachname)

Der sich selbst den Namen gab (Papstname)

Hinweise

Leonidas und Thermopylen

Im zweiten Perserkrieg fand die Schlacht bei den Thermopylen (480 v. Chr.) statt. Der spartanische König Leonidas sicherte mit einer Schar von Tausend gegen eine riesige persische Übermacht den geordneten Rückzug der griechischen Streitmacht. Er wurde verraten und hielt trotzdem stand. Leonidas und seine Tausend erfüllten ihre Aufgabe und fielen ausnahmslos.

In den Schlachten von Salamis und Plataia konnten die Griechen den Krieg gegen Xerxes gewinnen.

Seitdem gilt die Schlacht bei den Thermopylen als Synonym für mutigen Kampf in aussichtsloser Lage für ein höheres Ziel.

Platons Höhlengleichnis

Das Gleichnis gilt als ein Höhepunkt der antiken abendländischen Philosophie. Der Philosoph Platon (428-348), Schüler des Sokrates und Lehrer des Aristoteles, schildert darin Menschen, die in einer Höhle leben und das wirkliche Leben außerhalb der Höhle als Schattenspiele an der Höhlenwand erleben. Sie halten diese Schattenbewegungen für die Realität und weigern sich, die Höhle zu verlassen.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort des Autors

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Vorwort des Autors

Wie bei allen meinen Romanen weise ich aus rechtlichen Gründen darauf hin, dass es sich bei diesem Buch um einen Roman, also um ein Produkt meiner Fantasie handelt.

Fiktive Personen und Handlungen sind in historische Abläufe hineingewoben. Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen sind nicht beabsichtigt und wären rein zufällig.

La muta, die Verstummte, lebt in einer Welt, die keinen Platz für sie hat. Es liegt nicht an ihr.

H.S.

1

Peter Plum stand an der Theke im hinteren Teil von Mimmos Bar. Dort, wo die Wendeltreppe zu den Toiletten hinunterführt. In der linken Hand hielt er ein Whiskeyglas, und den rechten Arm hatte er um den Holzpfeiler gelegt, der es den Gästen erleichtert, das Ende des Tresens und den Beginn der Treppe zu erkennen. Ich kam von einem Gerichtstermin, sah ihn durch die große Scheibe von der Platzgasse aus und stellte mich neben ihn. »Wie geht es dir?«, fragte ich ohne jeden Hintergedanken.

Ich solle mich um meinen eigenen Scheiß kümmern und ihn in Ruhe lassen, schimpfte er grob und sah an mir vorbei. Ich klopfte ihm mitfühlend auf die Schulter und erfüllte ihm seinen Wunsch.

Seit dreißig Jahren berichtete er für die auflagenstärksten Medien der Region, was sich in seiner Stadt ereignete. Auf der Jagd nach Schlagzeilen lauerte er in den Gängen des Gerichts, hörte langatmige Reden der lokalen Prominenz und mischte im nicht gerade ereignisreichen Nachtleben der Stadt so intensiv mit, dass er überall zuverlässige Quellen besaß, auf die er zurückgreifen konnte, wenn er Insiderwissen brauchte. Immer rührte er das Gehörte zu einer genießbaren Essenz.

Als Journalist kam er mit den verschiedensten Menschen in Kontakt. Auf dem Klavier der Eitelkeiten spielte er gern und hatte es darin zu einer gewissen Meisterschaft gebracht. Mit seinen Beiträgen in den lokalen Medien lenkte er nicht nur Per sonen, über die er schrieb, sondern griff in den Lauf der Ereignisse ein. So glaubte er wenigstens, denn auch er war nicht frei von Eitelkeit. Ohne es selbst zu merken, war er ein Teil von dem geworden, über das er berichtete.

Dass er auf Menschen traf, die ihn beeinflussen wollten, ihm schmeichelten und drohten, hatte ihn nur ganz am Anfang seiner beruflichen Laufbahn belastet. Inzwischen wusste er nicht nur damit umzugehen, sondern fand es gelegentlich sogar reizvoll. Wenn es jemand nicht allzu plump anstellte, zeigte er sich behilflich. Wuchs in ihm das Gefühl, für dumm verkauft zu werden, wurde er hartleibig. Seine Artikel fasste er entsprechend ab. Mit den Jahren nutzte er die zulässige Bandbreite instinktiv.

Seine Arbeit brachte neue Bekanntschaften mit sich, und manche davon fand er angenehm. Nicht alle Früchte, die ihm zufielen, ließ er liegen. Wollten Frauen eine neue Boutique eröffnen oder eine Kaffeebar, oder plante eine Galeristin eine Ausstellung, so war er ihnen mit seinen Berichten gefällig. Manchmal ergab sich etwas daraus, aber es hielt nie lange.

Er setzte das Glas ab, spreizte alle zehn Finger zum Kamm, schob sie ineinander, knackte mit ihnen und fuhr dann zweimal durch seine Haare. Sie fühlten sich seidig an. Er liebte das Seidige, ohne sich dessen bewusst zu sein.

Mit seinem Aussehen war er zufrieden, mit Ausnahme seiner Nase vielleicht, die er sich gerne etwas kühner, geschwungener und schmaler gewünscht hätte. Die Haare waren schwarz und füllig, seine Haut besaß den Oliventeint des Mittelmeeranrainers, und seine Figur konnte für einen fast Fünfzigjährigen selbst vor kritischen Augen bestehen, obwohl er seinen Körper nicht mit regelmäßigem Training quälte.

An seinem Typ hatte er gearbeitet wie an seinem Schreibstil. In schwarzen Jeans, sockenlos in gepflegten Lederhalbschuhen, das Hemd lässig über den Gürtel gehängt, mit frisch gewaschener, welliger Mähne, dem obligaten Dreitagebart und immer in Eile, so kannte man ihn.

Seine Artikel waren regelmäßig gut recherchiert und hoben den Zipfel zur Indiskretion gerade so weit, dass sie Neugier erweckten und der Leser erkennen konnte, dass der Autor mehr wusste, als er schrieb.

Es war Franziska Gerlinger, die in seinem Kopf wütete wie ein Topf Bohnen in den Gedärmen und ihn in diese larmoyante Stimmung versetzt hatte, die ihm fremd war. Seine Gedanken flogen ungeordnet in seinem Schädel herum, stießen immer wieder an Wände, wurden zurückgeworfen und fanden weder Ordnung noch Halt. Dabei hatte alles ganz harmlos begonnen.

Die Stadt förderte mit einem jährlichen Stipendium ein Talent des künstlerischen Nachwuchses. Vor einigen Wochen wurde eine junge Schriftstellerin dafür ausgewählt, und Peter Plum machte aus der eher nebensächlichen Nachricht einen interessanten Artikel. Zum Dank lud sie ihn einige Wochen, nachdem sie das Stipendiat aufgenommen hatte, an ihren exponierten Arbeitsplatz ein, in die historische Wohnung des Türmers auf halber Höhe des höchsten Kirchturms der Welt.

An das erste Gespräch mit ihr erinnerte er sich genau. Was und noch mehr, wie sie sich ausdrückte, wirkte auf ihn gekünstelt selbstbewusst, fast dümmlich arrogant. Weil auch ansonsten nur belangloses Zeug zusammengekommen war, hätte er seine Notizen zerrissen und in den Papierkorb geworfen, wenn ihn nicht irgendetwas daran hinderte. Was das war, fand er heraus, nachdem er bei einer Tasse Kaffee seine Abfrage nochmals Revue passieren ließ. Ihre Körpersprache passte nur teilweise mit ihren verbalen Formulierungen zusammen. Weiblich herausfordernd und fast aggressiv war stimmig. Aber da war noch etwas anderes. Eine fragile Unruhe, die ihre Quelle irgendwo ganz tief in ihrem Innern haben musste und ihn ansprach. Wie ihre Augen flackerten, sich ihr Oberkörper nicht zwischen Hin- und Wegneigung entscheiden konnte, ihre Beine sich immer wieder schlossen und parallel stellten, weil ihre Knie von Natur aus leger auseinanderfallen wollten, was sie offensichtlich nicht durften, das alles ließ ihn an ihrer zur Schau gestellten Selbstsicherheit zweifeln. Sie war vierundzwanzig Jahre alt, entnahm er ihrer veröffentlichten Vita, was ungefähr der Hälfte seiner Jahre entsprach. Der Spagat zwischen Arroganz und Unsicherheit reizte ihn an ihr. Er wollte sie kennenlernen und schrieb den Bericht, dem er ihre Einladung verdankte.

Angetrieben von seinen Erwartungen schraubte er sich beschwingt die endlosen Stufen der engen Wendeltreppe turmaufwärts, bis er in gut siebzig Metern Höhe die Plattform mit dem Zugang zur alten Türmerwohnung erreicht hatte. Obwohl er die Stadt wie seine Hosentasche kannte, war er hier noch nie gewesen. Er klopfte an die massive, niedere Holztür, hörte, wie der Riegel zurückgeschoben wurde, und stand ihr gegenüber.

Er erinnerte sich, dass ihm ihre nackten Füße auf dem brandschwarzen Dielenboden auffielen. Sie trug einen türkisfarbenen Pulli, eine edle Jeans, hatte dezent Makeup aufgetragen und ihre Haare sorgfältig gekämmt. Dazu keine Schuhe zu tragen, empfand er als reizvollen Kontrast.

Sie könne ihm etwas zu trinken anbieten, sagte sie, mache ihn aber darauf aufmerksam, dass es hier oben keine Toilette gäbe. Auch fließend Wasser und Strom seien Fehlanzeige. Sie erzählte, dass sie täglich mehrmals die Stufen rauf- und runtersteige und in der ersten Woche einen Muskelkater bekommen habe. Inzwischen habe sie sich daran gewöhnt. Sie erzählte von ihrem Germanistikstudium, und er beobachtete, wie ihre Lippen die Worte formten. Als sie erfuhr, dass sie das Stadtschreiberstipendium gewonnen hatte, sei sie schier aus dem Häuschen gewesen, verriet sie offenherzig.

»Schauen Sie hier raus«, forderte sie ihn auf, »gigantisch. Man möchte sich abstoßen und fliegen wie die Falken.« Tatsächlich bot sich ihnen durch das Fenster der Stube ein einzigartiger Blick weit über die Stadt, die umliegenden Ortschaften, die noch junge Donau bis zu den blauen Umrissen der Alpen.

»Gibt es hier Falken?«

»Ja. Die sind überraschend zutraulich. Die Arbeiter füttern sie mit den Resten ihrer Brotzeit, die sie mithaben.«

»Finden Sie hier oben die Inspiration, die Sie sich erhofften?«, fragte er, um das Gespräch auf sie zu lenken.

»Inspiration ja«, antwortete sie. »Ich fühle mich aber zu klein, um etwas zu Papier zu bringen. Die Eindrücke sind noch zu gewaltig.«

Franziska gab sich heute viel sympathischer, als er sie in Erinnerung hatte.

»Fühlen Sie sich einsam hier oben?«

»Nein, gar nicht«, antwortete sie überrascht. »Nachts bin ich unten, und tagsüber kommen mehr Leute als mir lieb ist. Mit einigen Steinmetzen habe ich mich schon angefreundet.«

»Mit Steinmetzen?«, vergewisserte er sich. »Können Sie sich mit denen unterhalten?«

Sie musste einen Moment nachdenken, bis sie ihn verstand. Dann schaute sie versonnen durchs Fenster. Vor dem fernen Blau zogen wie zum Greifen nah kleine weiße Wolkenfetzen vorbei. »Sie irren sich. Das sind intelligente Männer«, sagte sie leise vor sich hin.

Nach einigen stillen Sekunden kehrte sie wieder in die Stube zurück. »Sie haben recht«, pflichtete sie ihm jetzt mit fester Stimme bei, »die sind nicht ganz von unserer Welt. Sie schweben zwischen Himmel und Erde und arbeiten für die Ewigkeit. Mir scheint, sie leiden darunter, nichts Neues erschaffen zu können, sind aber stolz darauf, das Alte zu erhalten.

Was ich mache, kommt mir im Vergleich dazu vor, als würde ich in Wasser schreiben. Nur für den Augenblick. Nichts, was bleibt.«

Da war er wieder, dieser Kontrast, der ihn anzog. In ihrem Gesicht führten Augen und Mund ein Eigenleben, als gehörten sie nicht zusammen. Ihre Augen träumten noch, aber ihre Stimme klang bestimmt.

»Darf ich das zitieren?«, fragte er.

»Hört es sich für den Zeitungsleser da unten beim Frühstück nicht zu pathetisch an?«, meinte sie zweifelnd und schob die verhängnisvolle Frage nach, die er hinterher ebenso verfluchte wie seine Antwort.

»Wollten Sie eigentlich nie etwas anderes als Zeitungsartikel schreiben?«

Mit offenem, ehrlichem Gesicht sah sie auf ihn, und weil sie ihm heute sympathisch, ja liebenswert, erschien, schnappte er arglos nach der Frage wie ein hungriger Fisch nach dem Wurm, Angel und Haken übersehend.

»Doch. Sicher«. Er zögerte kurz. »Ich schreibe an einem großen Roman.«

Neugierig legte sie ihre Hand auf die seine. »Wirklich? Was ist Ihr Thema?«

Ihre Hand fühlte sich warm und weich, geradezu seidig an, und der bewundernde Blick aus ihren runden Augen nahm ihn in die Gilde künftiger Bestsellerautoren auf.

Jede Scheu vergessend erzählte er, dass er im Mai vor zwei Jahren von Pescara aus einen Abstecher in die Abruzzen unternommen hatte, um Sulmona, die Geburtsstadt Ovids, zu besuchen.

»Dort bin ich zufällig auf das Schicksal einer Frau gestoßen. Es hat mich nicht mehr losgelassen. Immer wieder habe ich nachgeforscht. Die Geschichte hat mich aufgesogen. Erst seit wenigen Wochen kenne ich den Anfang.«

»Und daraus machen Sie Ihren großen Roman?«, zweifelte sie.

Unsicher strich sich Plum über den Mund. »Ja, aber es ist nicht leicht, weil ich es von vorne erzähle, aber von hinten erfahren habe.«

»Schießen Sie einfach los. Ich kann es sortieren«, ermunterte sie ihn, und er fiel darauf herein. »Sie waren also in Italien und haben Sulmona besucht?« ebnete sie seinen Einstieg.

»Ja, so war es. Es war im Frühjahr. Die Luft war fast unnatürlich klar und frisch, als ich in den Bergen ankam. Ich war un zureichend vorbereitet, hatte nur einen oberflächlichen Blick in den Baedeker geworfen und bin einen halben Tag herumgelaufen. In dieser Abgeschiedenheit eine solche Stadt zu finden, hat mich überrascht. Vor einer Bar saß ein einzelner Mann in der Sonne und trank einen Espresso. Ich sprach ihn an und erkundigte mich, ob er von hier sei und sich in der Gegend auskenne. Er nickte und lud mich ein, mich zu ihm zu setzen. Ich tat es, legte die Karte, die ich vor ein paar Minuten in einem Souvenirladen gekauft hatte, auf den Tisch und bat ihn um einen Rat für einen interessanten Ausflug in den Maiella-Nationalpark. Er faltete sie sorgfältig auf und zeichnete mit dem Zeigefinger die gelbe Straßenlinie von Pacentro nach Sant`Eufemia und darüber hinaus nach. Ich solle mir aber Zeit lassen und die Augen offenhalten, riet er mir.

Ich spreche zwar leidlich Italienisch«, schob Plum ein, »aber natürlich hat er in mir einen deutschen Touristen erkannt. Der Mann hatte offensichtlich Langeweile und betrachtete mich als ein geeignetes Opfer für seinen Zeitvertreib. Jedenfalls begann er von einer Frau zu erzählen, die bei Fonte Santa Croce mitten im Maiella lebe und von den dortigen Leuten wie eine Heilige verehrt werde. Die Pfarrer in der Gegend beschwerten sich, weil die Menschen sich von ihr Wunder erwarteten und sogar ihr Geld nicht mehr zu ihnen, sondern zu ihr trügen.

Ich zeigte mich beeindruckt. Er fragte, ob ich noch mehr wissen wolle. Seine Zunge werde aber leicht trocken. Ich verstand. Schließlich war ich im Urlaub, hatte Zeit und war immer dazu aufgelegt, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Den Wein hat er mir abgeluchst. Mir war es das wert.

Nach dem ersten Schluck stellte sich mein neuer Bekannter als »Gabriele« vor und stimmte zunächst ein Loblied auf den goldgelben Trebbiano an, den es nur in den Abruzzen in dieser Qualität gäbe, um mir dann zu offenbaren, dass er sein ganzes Berufsleben Buchhalter bei den Galvinis gewesen war. Dieser Familie gehöre viel Land, mehrere Häuser in der Stadt und die größte Olivenölmühle weit und breit. Zusammen mit Käse und Pasta mache das Olivenöl den Reichtum der Abruzzen aus.

Die Frau, um die es ging, war um die Jahrtausendwende nach Sulmona gekommen. Woher sie kam, wusste niemand so genau. Man nahm an von Pescara. Dort arbeitete sie in einem Hotel, ging das Gerücht. Die Galvini-Brüder nahmen die Frau in ihren Haushalt auf. Sie besaßen die Mühle gemeinsam. Eines Tages stürzte der ältere in einen Tank mit Olivenöl und ertrank. Kurze Zeit nach diesem Unglück war die Frau verschwunden, und man hörte nichts mehr von ihr.

Ich fragte, ob das ein Unfall gewesen war. Gabriele schaute mich an, als hätte ich mich erkundigt, ob er noch ans Christkind oder den Osterhasen glaube.

Beide Brüder hatten es auf la bella abgesehen, erzählte er weiter. Das war schon Grund genug, dass sich die Leute ihre Mäuler zerrissen. Außerdem gab es ein Rätsel. Die Galvinis besaßen dreihundert tragfähige Olivenbäume und ernteten jährlich knapp über zwanzig Tonnen Oliven von eigenen Bäumen. Etwa die gleiche Menge kauften sie von kleinen Olivenbauern dazu. Pro Saison verkauften sie zehntausend Liter Extra Natives Bio Olivenöl aus den Abruzzen. Der Buchhalter schaute mich triumphierend an und war bass erstaunt, dass ich nichts kapierte.

Die haben vierzig Tonnen Oliven und verkaufen zehntausend Liter Öl, wiederholte er. Wahrscheinlich verstand in Sulmona jedes Kind, was er damit meinte. Ich aber nicht.«

Franziska nickte, als ob sie die Lösung wüsste.

»Gabriele schenkte sich bedächtig aus der Karaffe nach, um mir Zeit zum Überlegen zu geben und erklärte dann mit einem verzweifelten Blick zum Himmel, dass niemand aus weniger als acht Kilogramm Oliven einen Liter Öl herstellen könne.

Der Buchhalter sah erleichtert, dass der Groschen bei mir fiel und flüsterte mir hinter vorgehaltener Hand seine Lösung des Rätsels zu. Bari sei nicht weit und griechisches Öl nicht einmal halb so teuer wie dasjenige aus den Abruzzen.

Die Carabinieri sind von einem Unfall ausgegangen. Der Bruder hat es so bestätigt, und deshalb gab es keine weiteren polizeilichen Nachforschungen. Die Galvini sind nicht irgendwer in der Gegend. Aber als kurz darauf la muta fehlte, wurde unter den Leuten viel geredet. Die einen sagten, der jüngere Bruder habe seinen Nebenbuhler beseitigt, die anderen glaubten, die Olivenöl–Mafia habe sich nicht länger hintergehen lassen. La muta habe auf jeden Fall zu viel gewusst und deshalb verschwinden müssen. Eventuell wäre sie sogar beteiligt, streuten Schwätzer ein böses Gerücht.

Ich empfand seine Erzählung etwas wirr und fragte, wer la muta sei.

Als die Frau zu uns kam, nannten sie alle nur la bella, erklärte er bereitwillig. Sie war jung und sehr schön. Es gab keinen Mann, der nicht mit ihr etwas anfangen wollte. Sie war aber ziemlich seltsam, und keiner kam an sein Ziel. Deshalb erhielt sie schon nach kurzer Zeit den Namen la straniera, die Fremde. Nachdem sie mehrere Jahre in Sulmona war, passte der Name nicht mehr. Wir gaben ihr dann den Namen la muta, weil sie fast nie sprach. Sie war sehr verschlossen. Die Leute wussten praktisch nichts über sie, und an unseren Festen nahm sie nicht teil.

Ich fragte, ob man sie verdächtigt habe, am Tod ihres Arbeitgebers beteiligt gewesen zu sein.

Man habe viel getuschelt, als sie plötzlich verschwand. Aber letztlich seien alle froh gewesen, dass über die Sache Gras wuchs.

Der Mann redete dann nur noch schlüpfriges Zeug und wiederholte ständig, dass alle Männer vor zwanzig Jahren la bella nachgestiegen waren und wie bedauerlich es sei, dass diese Frau in der Einsamkeit dahinwelken müsse.

Ich ließ mir den Weg beschreiben, wo die Frau wohnte und verabschiedete mich. Die Geschichte hatte mich neugierig gemacht.«

Plum unterbrach seine Erzählung und prüfte, ob Franziska ihm noch zuhörte.

»Spannend«, sagte sie, als er sie fragend ansah. »Wird das ein Kriminalroman?«

»Fast. Soll ich weitererzählen?«

»Haben Sie mit ihr gesprochen?«, erkundigte sich Franziska statt einer Antwort.

»Ich bin die Passstraße, die Gabriele mir in der Karte angezeigt hatte, hochgefahren. In dem kleinen Nest fragte ich nach la muta. Ein alter Mann murmelte la Santa, beschrieb das Haus und schickte mich in Richtung Salle. An einem Wasserlauf habe ich ein zweistöckiges Steinhaus mit einem großen Platz und einem Garten davor gefunden. Die Tür stand offen. Ich ging darauf zu und machte mich mit lautem Rufen bemerkbar. Eine hochgewachsene Frau in bodenlanger schwarzer Kleidung erschien im Rahmen. Ihr Gesicht war vom Wetter braun gegerbt. Ein voluminöser Knoten am Hinterkopf bändigte ihr schwarzes, mit weißen Fäden durchzogenes Haar. Aufrecht wie eine Tanne stand sie in der Tür und schaute mir mit schwarzen, leeren Augen entgegen.

Weil ich nicht wusste, was ich tun sollte, rief ich meinen Namen. Plum, Peter Plum, und meinen Wunsch, mit ihr zu sprechen.

Als sie meinen Namen verstand, leuchteten zuerst ihre Augen auf, und dann löste sich die Starre aus ihrem Körper. Sie kam mir einige Schritte entgegen.

Blum, sagte sie, Blum. Sind Sie sein Bruder? Wie geht es ihm? Ich hatte keine Ahnung, was sie meinte.

Weil ich überhaupt nicht reagierte, sprach sie weiter, dass sie Doktor Blum ihr Leben verdanke, und wie sehr sie sich freue, von ihm zu hören. Sie sprach Deutsch, aber ich verstand nicht, wovon sie redete. Um Zeit zu gewinnen, fragte ich, wo sie meine Sprache gelernt habe.

Mein Bruder habe sie von Trogir nach Pescara ausgeflogen, erzählte sie. Dort habe sie Arbeit in einem Hotel bekommen. In jedem Zimmer sei das Neue Testament der Bibel in vier Sprachen ausgelegen, in Englisch, Italienisch, Deutsch und Französisch.

Englisch habe sie in Tuzla in der Schule gelernt, sagte sie, und weil ihr Hirn sonst nichts zu tun hatte, lernte sie die drei anderen Sprachen dazu. Der Text in den vier Sprachen war auf den Seiten nebeneinander angeordnet, deshalb sei das Lernen einfach gewesen.

Sie sprach in einer seltsam gleichförmigen Melodie. Ich fürchtete, ihr Redefluss würde gleich wieder versiegen. Deshalb flunkerte ich, mein Bruder, von dem ich nur wusste, dass sie ihm dankbar war und er sie über die Adria nach Italien geflogen hatte, sei begierig darauf, zu wissen, wie es ihr gehe.

Die Frau lobte seinen Mut, sie mit einem Hubschrauber vom Lazarett in Split nach Italien geflogen zu haben, fügte aber hinzu, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn man sie hätte sterben lassen. Dies alles liege aber weit zurück und letztlich nicht in unseren Händen. Als sie das sagte, versteifte sie wieder, trug mir auf, meinem Bruder zu danken, wandte sich um und verschwand im Dunkel des Hauses.

Ich wusste jetzt so viel, dass ich das Ende eines Fadens in der Hand hielt. Machen wir`s kurz. Nachdem ich wieder zuhause war, fragte ich bei der Bundeswehr nach, ob in einem Lazarett in Trogir vor ungefähr zwanzig Jahren ein Pilot mit Namen Blum arbeitete.

Ich erfuhr, dass im Balkankrieg nach dem Massaker von Srebrenica ein deutsch-französisches Lazarett bei Split eingerichtet wurde, und dass dort ein Oberfeldarzt namens Dr. Alfred Blume eingesetzt war und dieser Mann heute als Generalarzt in der hiesigen Klinik tätig war.

Ich rief im Bundeswehrkrankenhaus an und wurde mit dem Generalarzt verbunden. Als ich ihm von meiner Begegnung mit la muta erzählte, erinnerte sich der Doktor in Uniform sehr gut an das Vorkommnis im August oder September 1995.

Ein, wie er sagte, geschändetes Mädchen war von einem bosnischen Arzt in das Lazarett gebracht worden. Man wollte Arzt und Patientin wieder wegschicken, weil das Lazarett eine militä rische Einrichtung und nur für verwundete Soldaten bestimmt war. Zufällig wurde er Zeuge der Unterhaltung und nahm sich der Sache an. Der bosnische Arzt, ein Doktor Imamovic, berichtete, dass das Mädchen eine Überlebende von Potocari war. Ein einheimischer Lehrer, der nach dem Massaker Leichen einsammeln musste, fand sie mehr tot als lebendig unter einem Gebüsch. Das Mädchen besaß eine starke Natur. Mit seinen Mitteln konnte der Arzt aber nichts mehr für sie tun. Als er von dem Lazarett hörte, brachte er es dorthin. Ihre Eltern waren vermutlich tot.

Das Mädchen war etwa fünfzehn, sechzehn Jahre alt und sprach kein Wort. Es hatte große, schwarze Augen, die ein Staunen ausdrückten, das nicht verlöschte, als habe es sich verhakt. Der Oberfeldarzt hatte so etwas noch nie gesehen und nahm seinem bosnischen Kollegen das völlig traumatisierte Mädchen ab. Er sagte dem erleichterten Arzt zu, es in Sicherheit zu bringen.

Noch in der Nacht begleitete er in einem Hubschrauber einige verwundete Soldaten und das Mädchen nach Pescara. Dort übergab er es einem Hotelier, in dessen Hotel die deutschen und französischen Soldaten übernachteten, wenn sie einen Flug über die Adria absolvierten und erst am Morgen wieder starten konnten. Später sah er sie zufällig, weil sie als Zimmermädchen in dem Hotel arbeitete. Er kam aber nicht dazu, mit ihr zu sprechen.

Meinen nächsten Urlaub plante ich so, dass ich dieser Spur nachgehen konnte. Ich wusste, dass la muta in Tuzla zur Schule gegangen und eine Überlebende von Potocari war, die von einem Lehrer halbtot gefunden und von einem Arzt in das Lazarett nach Trogir gebracht worden war.

Da ich ohnehin einmal Mostar und Sarajewo, überhaupt dieses Herzegowina, wie es jetzt hieß, kennenlernen wollte, verband ich einen Kroatienurlaub mit Recherchen in einer Geschichte, die mich nicht losließ. Ich bummelte die Küste hinunter und bog in Dubrovnik nach Norden ab.«

Plum freute sich, wie aufmerksam Franziska seiner Erzählung folgte und berichtete, dass es ihm gelang, in Tuzla die Lehrerin von Rasima zu finden.

»Wer ist Rasima?«, fragte Franziska.

»Das ist der wirkliche Name von la muta.«

»Sie haben das herausgefunden?«, staunte sie.

»Ich bin Journalist. Das gehört zu meinem Job. Außerdem war es nicht schwierig.

Ich erkundigte mich in Tuzla nach einer Schule, bei der Mädchen im Jahre 1995 Englisch lernen konnten. Es gab nur zwei. Ich fragte nach einer Schülerin im Alter von vierzehn oder fünfzehn Jahren, die plötzlich verschwand. In Tuzla erinnerten sich die Leute, als wäre es gestern gewesen, an den Katastrophentag im Mai des Jahres 1995, als eine Artilleriegranate aus heiterem Himmel einschlug und 71 Menschen tötete. Der Vater einer Schülerin war unter den Toten, und diese Familie hat danach die Stadt verlassen. Mir gelang es, mit ihrer Lehrerin zu sprechen. Die Dame war bereits in Pension, und ihre Erzählung war der Grund, weswegen ich meinen Urlaub um zehn Tage überzog. Sie mochte Rasima und beschrieb mit bebenden Lippen, was sich in Tuzla vor über einem Vierteljahrhundert ereignete.«

»Und was haben Sie erfahren?« Franziska war jetzt in Plums Geschichte eingetaucht.

»Das Thema meines Romans«, antwortete er.

»Jetzt erzählen Sie schon und machen es nicht so spannend!«, forderte ihn Franziska auf.

»Die Lehrerin zeichnete ein anschauliches Bild. Rasima war ihre Lieblingsschülerin und stammte aus einer der wichtigsten Familien Tuzlas. Sie erinnerte sich genau an das, was damals geschah. In Tuzla beginnt mein Roman. Ich würde gern den Anfang erzählen und Ihre Kritik hören.«

»Klar, einverstanden«, stimmte sie zu. »Ich hoffe, ich tauge als Schleifstein. Schießen Sie los.«

Plum strich mit beiden Händen über sein Gesicht, stellte die Ellbogen auf den Tisch, faltete die Hände und begann Franziska den Anfang seines Romans vorzutragen.

»Diesen Tag würde sie bis zur Stunde ihres Todes nicht vergessen, und er würde ihr ganzes Leben bestimmen. Das wusste Rasima aber noch nicht, als sie an ihrem fünfzehnten Geburtstag gemeinsam mit ihren Eltern frühstückte. Die Sonne schien an jenem 25. Mai aus einem wolkenlosen Himmel. Es war der erste wirklich warme Tag in diesem Jahr 1995. Ihre Mutter hatte den Geburtstagstisch auf der Terrasse gedeckt, ihr Vater den Gang zur Salina, der Salzfabrik, die er als Direktor leitete, ausfallen lassen. Dieser Donnerstag war ein Festtag, denn nicht nur Rasima feierte ihren Geburtstag, sondern ganz Tuzla den Tag der Jugend. Die Nachrichten aus dem Krieg ringsum interessierten nicht. Die Stadt war vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zur UN-Schutzzone erklärt, und innerhalb der Stadt hatte sich die Mehrheit der muslimischen Bosniaken mit der Minderheit der katholischen Kroaten seit vielen Jahren auf ein friedliches, urbanes Zusammenleben verständigt. Sie regierten und verteidigten ihre Stadt gemeinsam.

Als Direktor der Salzfabrik war Rasimas Vater einer der wichtigsten Männer der Stadt, denn die Salina war der größte Arbeitgeber und ein Pfeiler des Wohlstands von Tuzla.

Am Freitag in der Moschee begrüßte ihn der Imam persönlich und bat Allah vor der versammelten Gemeinde um Glück und Gesundheit für ihn, seine Familie, die Firma und alle Mitarbeiter. Unter seiner Führung wendete die Salina dem katholischen Kindergarten der Kroaten die gleiche Unterstützung zu, wie demjenigen der muslimischen Gemeinde der Bosniaken, der seine Familie angehörte.

Rasima war sein einziges Kind, und trotzdem er sie verwöhnte wie eine Prinzessin, wuchs sie nicht nur zu einem besonders hübschen, sondern auch zu einem besonders tüchtigen Mädchen heran. Bald vergaß er seinen Kummer, keinen Sohn zu haben.

Wegen Komplikationen während ihrer ersten Schwangerschaft konnte Rasimas Mutter keine weiteren Kinder bekommen. Sich deshalb von ihr zu trennen, zog ihr Mann nicht in Betracht, obwohl es ihm seine Religion gestattet hätte.

Wollen wir heute einen Ausflug machen?, fragte ihre Mutter, und wie fast immer lenkte sie ihre kleine Familie mit Fragen in die gewünschte Richtung. In familiären Dingen, daran konnte es keinen Zweifel geben, führte Mutter die Regie. Ihr Vater wehrte sich nur spielerisch dagegen. In Wirklichkeit war er auf seine beiden Frauen stolzer als der Pfauenhahn im Freiluftgehege an der Jala auf seine Hennen. Ein Spaziergang entlang des Flüsschens, das Tuzla mittig durchfließt, und die Einkehr in einem Altstadtcafé gehörten zum Sonntagsprogramm ihrer kleinen Familie. Dabei führte der Vater seine Frau und Rasima links und rechts an seiner Seite und legte zärtlich und Besitz anzeigend seine Arme um sie. Rasima machte sich dabei lustig über diejenigen Frauen und Töchter, die ihrem Familienoberhaupt in zwei Meter Abstand folgten. Gänse, spottete sie in Anspielung auf deren Laufordnung.

Wir könnten bei diesem schönen Wetter mit dem Boot auf den Modrac-See hinausfahren. Ich nehme die Angel mit. Vielleicht beißt ein Hecht, schlug ihr Vater vor.

Oder wir schauen, wie weit der Frühling in Majevica schon ist, warf die Mutter ein.

Der Stausee im Südwesten und die herrliche Berglandschaft im Nordosten waren die beliebtesten Ausflugsziele in Tuzla.

In die Berge würde ich nicht gehen. Dort könnten sich Srpska- Milizen verstecken, habe ich gehört.

Ach was, wir sind doch UNO-Schutzgebiet, Papa. Die Kämpfe werden bald zu Ende sein. Srpska und die Serben werden sich daran gewöhnen, dass Bosnien selbständig ist. Unsere Lehrerin hat gesagt, wir sind nicht in Gefahr.

Wie fast alle Jugendlichen teilte Rasima die Befürchtungen der älteren Generation nicht. Du willst nur angeln, meinte sie.

Wir gehen aufs Boot, drehte die Mutter bei und stellte sich auf Vaters Seite. Dann gibt es heute Abend Fisch.

Wo ihr Mann für seine Familie ein Unheil witterte, dort endeten die mütterlichen Kompetenzen, und ihr Platz war bei ihm, selbst dann, wenn sie anderer Meinung war. Rasima versuchte erst gar nicht, ihre Eltern umzustimmen. Außerdem war es ihr egal, ob sie mit Vater angelte oder mit Mutter in den Bergwäldern herumlief. Es würde ein schöner Tag sein.

Am Ufer des Modrac-Sees besaß ihr Vater eine kleine Hütte. Er hatte sie auf Pfähle gestellt, sodass er das Boot unter ihr verstauen konnte. Als das Tal geflutet wurde, stand er kurz vor dem Abschluss der Oberschule. Damals, Mitte der Sechziger Jahre, wurde die örtliche Fachhochschule für Bergbau um mehrere Fakultäten erweitert und der Universität Sarajevo angegliedert. Er brauchte deshalb zum Studium Tuzla nicht zu verlassen, und für die Studenten wurde der neue Stausee in den Sommermonaten ein beliebter Ort für ihre Freizeitaktivitäten. Jetzt, dreißig Jahre später, war aus dem Wasserspeicher ein städtisches Naherholungsgebiet geworden, das von den über einhunderttausend Einwohnern der Industriestadt gerne genutzt wurde. Ihrem Vater tat ein Tag auf dem Wasser besonders dann gut, wenn er niedergedrückt war. Er ließ es sich nicht anmerken, aber der Krieg zerrte an seinen Nerven, auch wenn man ihn in der Stadt nicht spürte, denn der Handel war unterbrochen, und die Verantwortung für die Salina und die Mitarbeiter lastete schwer auf ihm.

Als die drei, Vater, Mutter und Rasima, an der Hütte angekommen waren, saß jeder Handgriff. Die Mutter stieg die sieben Stufen hoch, schloss die Hüttentüre auf und öffnete die zwei Fenster. Der Vater zog die Plane vom Boot, überprüfte die Riemen und zog es über das sandige Ufer zum Wasser. Rasima brachte vom Auto die Angel, die Schachteln mit den Haken und Ködern und das Picknick. Am Ende kam die Mutter mit Eimer, Kescher und der Nachricht, dass in der Hütte alles in Ordnung war. Dann half der Vater seinen beiden Frauen ins Boot, schob es ins Wasser, sprang selbst hinein und ruderte los.

Alle drei reckten die Gesichter zur Sonne. Der Vater trug eine lange Leinenhose und ein kurzärmeliges Hemd, die Mutter hatte ihr Kopftuch ebenso abgenommen wie Rasima, und beide schürzten ihre bodenlangen Kleider bis über die Knie. Es fuhren nur wenige Boote auf dem Wasser. Die Ufer waren belebt, aber nicht überfüllt. Zum Baden war das Wasser noch zu kalt.

Wie geht es in der Schule?

Das weißt du doch, Papa, seufzte Rasima genervt. Immer stellte er diese Frage und hörte dann doch nicht zu, wenn sie ihm wirklich etwas erzählte.

Die Mutter warf ihr einen Blick zu, wie ihn Mütter bekommen, wenn ihre Töchter vom Kind zur Freundin heranwachsen.

Lass ihn. Er kann einfach nicht oft genug hören, dass sein geliebtes Herzkäferlein die Beste ist, warb sie mit gespielter Eifersucht um Nachsicht für seinen Stolz.

In Wirklichkeit war sie nicht weniger stolz auf ihre Tochter als ihr Mann. Rasima war in ihrem Jahrgang die Erste, obwohl auch der Unterricht im berühmten Mesa-Selimovic-Gymnasium unter dem Krieg zu leiden hatte. Die Oberschule pflegte über hundert Jahre gewachsene Verbindungen zu anderen prominenten Gymnasien in aller Welt. In dieser schwierigen Zeit erhielt sie deshalb viel Unterstützung. Das Partnergymnasium in Sydney bot drei Stipendien für jeweils ein Jahr, und ihre Klassenlehrerin hatte Rasima darüber informiert, dass sie für das nächste Schuljahr dafür vorgeschlagen sei. Bevor sie es ihren Eltern sagte, wollte sie die endgültige Entscheidung abwarten. Vielleicht war jetzt der richtige Augenblick. Zweifel, dass ihr jemand vorgezogen werden könnte, hatte sie nicht.

Was würdet ihr sagen, wenn ich nächstes Jahr in Australien zur Schule gehe? Ihr gelang es nicht, den Triumph in ihrer Stimme ganz zu unterdrücken. Ihrem Vater fiel fast die Angelrute aus den Händen, und ihre Mutter schaute, als sähe sie einen Dschinn über das Wasser laufen. Ich bekomme ein Stipendium für Sydney.

So groß bist du schon?, flüsterte ihr Vater, und meine kleine Rasima, tropfte es von den zitternden Lippen der Mutter. Jetzt doch noch nicht.

Glücklicherweise begann die Angelschnur zu zucken und lenkte die Aufmerksamkeit auf den Fang. Der Vater kämpfte gegen einen Hecht, die Mutter schöpfte Wasser in den Eimer und Rasima kniete an der Bordkante und wartete mit dem Kescher, bis der Fisch aufgab und Vater die Schnur einholte.

Sie fingen noch drei Brassen und beendeten zufrieden ihren Ausflug. Nachdem die Mutter die Fische ausgenommen und im Kühlschrank verstaut hatte, machten sie sich auf, den Feiertag mit einem Bummel durch Kapija, der Altstadt von Tuzla, und mit einem gemeinsamen Abendessen abzuschließen. Die Jugend der ganzen Stadt war auf den Beinen. An den Tischen vor den Cafés und Restaurants herrschte fröhliches Gedränge. Weil um 22.00 Uhr die lästige Ausgangssperre begann, konzentrierten sich die Aktivitäten auf die wenigen Stunden davor.

Einige Minuten vor neun Uhr hatten Rasima und ihre Eltern einen kleinen Tisch gefunden und das Abendessen bestellt. Morgen stand ihnen ein stressfreier Tag bevor, denn er begann erst spät mit dem Freitagsgebet.

Plötzlich erfüllte ein Pfeifen die Luft, und bevor sie die Ursache ergründen konnten, brach die Hölle los. Eine riesige Explosion riss sie von den Stühlen. Tische, Menschen, Mauertrümmer und Metallteile schossen herum. In der Staubwolke konnte niemand etwas sehen. Beißender Sprengstoffgestank ätzte die Augen. Infernalisches, unmenschliches Geschrei gellte durch die Dunkelheit.

Papa!, schrie Rasima. Mama! Sie streckte ihre Hände aus und fühlte, wie sie zwei Arme umschlossen und sich jemand schützend über ihren Körper legte. Sie erkannte Mutters Duft und weiche Formen. Sie drückten sich aneinander. Über den Platz breitete sich die lähmende Stille ängstlichen Wartens. Es folgten keine weiteren Detonationen. Langsam lichtete sich der Nebel aus Qualm und Staub.

Voller Angst löste sich Rasima aus den Armen ihrer Mutter. Sie spürte keinen Schmerz und kroch auf Knien zum Platz ihres Vaters. Sein Stuhl war umgekippt, und daneben lag ein blutiger, seltsam verdrehter und verstümmelter Körper. Mit ihrer rechten Hand ertastete sie sein Gesicht, und als ihre Finger in einer riesigen Wunde verschwanden, verlor sie das Bewusstsein.

In das kollektive Gedächtnis ging dieses Ereignis als Massaker von Tuzla ein und war außerhalb dieser Stadt in wenigen Jahren wieder vergessen.

Rasima und ihre Mutter wurden so rechtzeitig aus der Universitätsklinik entlassen, dass sie an der zentralen Trauerfeierlichkeit für die fast zweihundert Getöteten teilnehmen konnten. Rasima hatte ihre Sprache noch nicht wiedergefunden. Der jüngere Bruder ihres Vaters, ihr Onkel, bestand darauf, Schwägerin und Nichte aus Tuzla zunächst mit zu sich zu nehmen. Er leitete den Abbau von Bauxit im Gebiet von Milicia und besaß dort auf dem abgelegenen Land ein großes Haus. Abseits der Brennpunkte, so sein Plan, sollten sie in Sicherheit leben, bis der Krieg, der seinem brutalen Höhepunkt und Ende entgegenstrebte, endlich vorbei war.

So gut es ihr Onkel auch meinte, so verhängnisvoll entwickelten sich die Ereignisse. Nach vier Juniwochen auf den sonnigen Hügeln zwischen Wäldern, Wiesen, Bergen und Tälern begannen Rasima und ihre Mutter wieder zu atmen und zu leben. Insgeheim überlegten sie, wie sie, ohne Onkel und Schwager zu kränken, baldmöglichst wieder nach Tuzla zurückkehren konnten. Dort, so wussten sie, war seit diesem Raketenbeschuss, der ihre Familie zerriss, nichts mehr geschehen.

Ihre Absichten wurden jäh durchkreuzt. Es war kurz vor dem Mittagessen, als mehrere Leute auf das Gehöft des Onkels gelaufen kamen. Als er sie sah, ging er ihnen entgegen. Die Milizen von General Ratko Mladic seien in ihre Häuser eingebrochen.

Die ganze Gegend sei von ihnen besetzt. Es habe schon viele Tote gegeben, schrien sie durcheinander.

Der Onkel zögerte nicht lange. Er holte seinen Zastafa, sagte den Leuten, sie sollten auf die Ladefläche steigen und schob Rasima und ihre Mutter ins Führerhaus. Dann fuhr er, so schnell er konnte, nach Süden in Richtung Srebrenica. Dies war das nächstgelegene und durch niederländische Blauhelmsoldaten geschützte UN-Schutzgebiet. Durch seine berufliche Tätigkeit kannte der Onkel deren Kommandeur. Oberstleutnant Thomas Karremans befehligte ein Bataillon von etwa vierhundert holländischen Soldaten, das auf dem Gelände einer ehemaligen Batteriefabrik in einem kleinen Nest namens Potocari an der Straße von Srebrenica nach Bratunac einen UN-Posten errichtet hatte. Sie nannten ihn Dutchbat. Auch wenn alle Stricke rissen, dort würden sie sicher sein wie in Abrahams Schoß. Und lange konnte dieser verdammte Krieg nicht mehr dauern. UNO, NATO, USA und EU hatten sich gegen Milosevic, Karadzic und Mladic verbündet und der Bevölkerung Schutz zugesagt.

Als sie in Srebrenica ankamen, fanden sie die Stadt in Aufruhr. Die Blauhelmsoldaten hatten sich in ihren Stützpunkt zurückgezogen und die Einwohner den Milizen überlassen, berichteten die Leute und machten sich zu Fuß auf den Weg zu der alten Batteriefabrik. Langsam fuhr ihr LKW an den Menschenkolonnen vorbei. Einige junge Männer sprangen an den Bordwänden hoch und klammerten sich daran fest.

Die Fabrik lag direkt an der Straße, und über die Zufahrt zum Militärgelände war lediglich ein schmales Band gespannt. Dahinter standen drei Soldaten. Als der Onkel von der Straße abbog und hupte, entfernte einer das Band, und der LKW fuhr unkontrolliert auf den freien Platz vor dem langgestreckten Fabrikationsgebäude, in dem die Soldaten untergebracht waren. Auf dem Hof standen uniformierte Soldaten und Zivilisten in ungezwungenen Gruppen beieinander. Der Onkel stieg aus. Ein Soldat kam auf ihn zu und erkundigte sich, von welcher Firma er komme und was er bringe.

Wissen Sie nicht, was los ist?, fragte Rasimas Onkel erregt. In einer Stunde stehen Tausende vor der Tür. Ganz Srebrenica ist auf dem Weg hierher. Die Teufel von Mladic scheren sich einen Dreck um die UNO.

Der Soldat nahm seine Zigarette aus dem Mund, warf sie auf den Boden und trat die Glut mit seinem Stiefel aus.

Kommen Sie mit.

Er ging voraus und führte ihn zum Vorzimmer des Kommandeurs. Thomas Karremans war ein freundlicher Mann. Mit seinem lustigen Schnurrbart, dem schmalen, jungenhaften Gesicht, seinen neugierigen, lebhaften Augen und gekleidet in militärischer Tarnuniform ähnelte er mehr dem Leiter eines Pfadfinderlagers, als dem Kommandeur einer militärischen Einheit in gefährlichem Einsatz. Lässig schüttelte er dem Onkel die Hand und bat ihn, Platz zu nehmen.

Der Onkel folgte der Einladung nicht und blieb stehen. Oberstleutnant Karremans setzte sich hinter seinen Schreibtisch.

Was führt Sie zu mir?, fragte er herzlich. Wann haben wir uns zuletzt gesehen?

Herr Oberstleutnant, die Hölle ist los. Srebrenica wird gerade von den Srpska-Milizen eingenommen.

Ich weiß. Ich habe es schon weitergemeldet, antwortete der Offizier ruhig.

Ist das alles? Draußen droht ein Gemetzel. Sie müssen eingreifen!

Ich warte auf meine Befehle.

Die Menschen sind unterwegs hierher.

Das wird sich alles regeln. Seien Sie unbesorgt. Wir stehen hier als Blauhelme unter dem Schutz der NATO. Der Niederländer zeigte keine Anzeichen von Nervosität.

In der Adria liegen drei Flugzeugträger, erklärte er sachlich. Ein amerikanischer, ein britischer und ein französischer. Ihre hundert Kampfjets werden in wenigen Minuten aufräumen. Wir paar Hanseln vor Ort können gegen diese Übermacht nichts ausrichten.

Tatsächlich standen den vierhundert leichtbewaffneten Blauhelmen mehr als fünfzehntausend Milizionäre der Mladic-Truppen gegenüber.

Außerdem hat sich Boutros Boutros-Ghali bereits mit Milosevic in Verbindung gesetzt. Er wird seine Bluthunde zurückpfeifen. Bis dahin seid ihr hier in Sicherheit, beruhigte der Offizier den in Panik geratenen Bosniaken.

Der Onkel musste sich von der Tür des Gebäudes zu seinem LKW durchkämpfen. Tausende Menschen füllten das Fabrikgelände, und immer weitere kamen von der Straße durch das Tor. Rasima und ihre Mutter hatten es gut im Führerhaus. Sie waren dem Gedränge enthoben und betrachteten das Geschehen von oben. Der Onkel setzte sich zu ihnen und erzählte über sein Gespräch mit dem Kommandeur. Stunde um Stunde verging. Nichts geschah.

Am späten Nachmittag donnerten Jagdflugzeuge in niederer Höhe über das Fabrikgelände.

Das sind die NATO-Flieger, flüsterte der Onkel. Die Flugzeuge flogen so tief, dass sich die Menschen instinktiv niederduckten und mit beiden Händen die Ohren zuhielten. Im Camp machte sich Zuversicht breit. Am Abend fuhr Karremans im offenen Jeep aus dem Tor. Die Menschen winkten ihm zu, und er winkte zurück.

Was sie nicht wussten: Der Kommandeur traf sich in dem nur wenige Kilometer entfernten Bratunac mit dem Anführer der Milizen Ratko Mladic. Dieser war wütend, weil die Flugzeuge am Nachmittag einen seiner Panzer zerstört hatten und stellte dem Niederländer ein Ultimatum. Entweder er würde die Menschen, die meinten, Zuflucht gefunden zu haben, ausliefern, oder die Milizen würden den Posten Dutchbat mit Mann und Maus zusammenschießen. Der Niederländer, von UNO und NATO im Stich gelassen, erhielt von nirgendwoher irgendwelche Befehle und war mit seinen vierhundert Mann auf sich gestellt.

So kam es, dass am nächsten Vormittag die Blauhelme zusammen mit den Milizen auf dem Fabrikhof unbewaffnete Männer und schreiende Frauen und Kinder gewaltsam voneinander trennten und in Busse der Milizen verfrachteten.

Rasima fiel auf, dass die gleichen Busse vollgeladen wegfuhren und nach etwa dreißig Minuten leer wieder zurückkamen. Weit konnten sie die Menschen also nicht wegbringen. Sie verfolgte das Geschehen durch die Windschutzscheibe des LKW’s wie einen Film, in dem sie nicht vorkam. Mehrere Busse standen auf dem Hof. Was geschah da vor ihren Augen? Milizen und Blauhelme trennten gemeinschaftlich Männer und Frauen und zwangen sie, in verschiedene Busse einzusteigen. Sollten die UNO-Soldaten nicht die Beschützer dieser Menschen sein? Wahrscheinlich war alles abgesprochen, und die Busse brachten die Menschen wieder in ihr Zuhause. Aber warum dann die Trennung?

Rasima betete zu Allah. Sein Wille war maßgebend, nicht der ihre. Alles, was geschah, war sein Wille, so lehrte es der Imam beim Freitagsgebet. Also mussten auch diese Vorgänge Allahs Willen entsprechen.

Als sich der Hof ziemlich geleert hatte, zeigte ein Milizsoldat auf ihren LKW. Ein Blauhelm kam auf sie zu und klopfte gegen die Fahrertür. Der Onkel sah geradeaus und tat, als würde er nichts hören.

Kommen Sie raus, forderte der UN-Soldat den Onkel auf. Machen Sie keine Schwierigkeiten!

Er sei auf Anweisung des Kommandeurs gekommen, suchte der Onkel eine Ausflucht. Er wolle Oberstleutnant Karremans sprechen.

Er sei nicht zu sprechen, lehnte der Blauhelm ab. Aber da wurde er schon von hinten gefasst und weggeschoben. Die Milizionäre rissen wortlos die Türen auf beiden Seiten auf, packten den Onkel auf der einen und die Mutter auf der anderen Seite und rissen sie vom Führerhaus herunter. Ein dritter griff nach Rasima, die sich nach innen drückte und am Lenkrad festhielt. Grob fasste der Soldat in ihre Haare und schleifte sie hinter sich her. Sie sah noch, wie ihr Onkel und ihre Mutter in zwei verschiedene Busse gestoßen wurden, dann sprang ein weiterer Milizionär in den Jeep, hielt sie fest wie eine Beute, der Fahrer gab Gas, der Wagen machte einen Satz, raste zum Tor und bog rechts nach Bratunac ab. Nach ungefähr drei Kilometern verließ das Militärfahrzeug die Hauptstraße und kletterte langsam einen Feldweg zu einem bewaldeten Hügel hoch. Die Sonne schien aus einem wolkenlosen Himmel. Es war Mittwoch, der 12. Juli 1995.

Können Sie sich vorstellen, was so etwas in einem jungen Mädchen anrichtet?« Plum unterbrach seine Erzählung.

»Ich sehe la muta in der Tür ihres Steinhauses vor mir und denke daran, was mit ihr damals geschehen ist.«

Während er das Ergebnis seiner Nachforschungen so flüssig und spannend vortrug, beobachtete Plum die Reaktionen von Franziska. Ihre Arroganz, die ihn so gestört hatte, war einer erstaunlichen Empathie gewichen.

»Wanderer kommst du zur UNO, verkündige dorten, du habest uns liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl«, fasste sie sarkastisch das Verhalten der Blauhelme zusammen.

»Nein, Karremans war kein Leonidas«, knüpfte Plum an ihr Zitat an, »und Potocari nicht die Thermopylen. Die Menschheit hatte sich weiterentwickelt. Wer sich einer Übermacht ergab, war nicht feige, sondern klug. Wer sich einer Übermacht entgegenstellte, war nicht tapfer, sondern dumm. Der Oberstleutnant wurde nach Auflösung seines Kommandos mit Orden geschmückt und zum Oberst befördert. In Potocari gibt es keinen in Stein gehauenen Vers, sondern einen von Landschaftsgärtnern einfühlsam in die Landschaft modellierten Hügel mit Tausenden weißer Kreuze, unter dem die Reste der zehntausend Menschen liegen, die in Dutchbat bei Blauhelmsoldaten vergeblich Schutz vor blutrünstiger Barbarei gesucht hatten.«

Plum wetteiferte mit Franziskas Sarkasmus.

»Ist das alles wirklich so geschehen?«, fragte sie. »Eigentlich darf das doch nicht wahr sein.«

»Genau so wurde es mir erzählt«, versicherte Plum. »Ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Gecheckt und gegengecheckt. Genau so ist es geschehen.

Bewohner der umliegenden Dörfer«, fuhr er in seiner Erzählung fort, »wurden während der folgenden Tage gezwungen, bei der Beseitigung der Erschossenen zu helfen. Ein Dorflehrer, Goran Jasarevic, stieß im Wald auf ein verdrecktes Stoffbündel, das dürftig bedeckt am Rande eines Unterholzes lag. Als er es freilegte, sah er einen blutverkrusteten Klumpen mit verdrehten Händen und Beinen. Ein solcher Fund war in diesen Tagen nichts Besonderes. Er griff nach einem Arm der vermeintlichen Leiche, um sie herauszuziehen und zu den anderen zu bringen. Entsetzt ließ er los, als er feststellte, dass der Arm noch warm war. Er zwang sich, genauer hinzusehen. Halb versteckt unter notdürftig zusammengescharrtem Laub lag ein schwer verletztes, halbnacktes Mädchen, das noch atmete. Schnell sammelte er, was er auf dem Waldboden fand, und bedeckte den Körper, damit er von den Soldaten, die rundum Massengräber aushoben, nicht gefunden wurde.

Nach Ende seiner Arbeitsstunden ging er nach Hause. Wie jeden Tag setzte sich Goran an den Tisch, und seine Frau Selma trug das Abendessen auf. Heiße Kartoffeln, ein wenig Käse, Fladenbrot und Milch. Er ließ den Kopf hängen und rührte das Essen nicht an. Seine Frau wusste, was ihr Mann den Tag über hatte tun müssen und drängte ihn zu nichts. Tröstend, fast zärtlich strich sie über sein Haar.

Ich habe ein Mädchen gefunden, brach es plötzlich aus Goran heraus. Es hat noch gelebt.

Seine Frau sah auf, sagte aber nichts. Jetzt, nachdem er das Wichtigste gesagt hatte, nahm er sich eine Kartoffel und begann zu essen.

Wir können sie doch nicht einfach liegenlassen, meinte Selma, als er ihr alles erzählt hatte. Vielleicht lebt sie immer noch.

Was können wir schon tun, wenn sie noch lebt?

Ihr Mann hatte mehr Zeit gehabt als sie, ihre Möglichkeiten zu überlegen und hatte keine Lösung gefunden.

Das können wir später bedenken. Erst müssen wir sehen, ob das Mädchen noch lebt. Falls ja, holen wir es hierher, und dann sehen wir weiter. Mehr können wir nicht tun, sagte sie. Aber das müssen wir, Goran. Es ist Allahs Wille.

Nachdem sie sich entschieden hatten, legte Selma eine Decke bereit, in die sie das Mädchen wickeln konnten. Dann warteten sie, bis es finster wurde. Goran kannte die Punkte, an denen eventuell Posten standen, die sie umgehen mussten, und im Schutz der Dunkelheit wagten sie sich an die Stelle zurück, wo er am Nachmittag den Körper mit Laub bedeckt hatte. Wortlos blieb er vor einem kleinen Hügel stehen, und bevor er mit der Hand darauf deuten konnte, kniete Selma auf dem Boden und schob mit den Händen Tannennadeln, verwelktes Laub, kleine Äste und Erde so achtsam zur Seite, als packte sie wertvolles Porzellan aus einer Kiste. Vorsichtig legte sie zunächst den Kopf frei und fühlte mit ihrer flachen Hand auf dem Gesicht des Mädchens, ob ihre Haut noch warm war. Das Mondlicht reichte aus, dass sie ihren Mann nicht nur neben sich spürte, sondern ihm auch Zeichen geben konnte. Er bückte sich zu ihr und half, den Körper auf die Decke zu legen. Sie wickelten ihn ein und trugen das Paket wie einen gerollten Teppich nach Hause. Dort legten sie das Bündel auf dem Bett ab.

Geh raus und hole einen Eimer mit warmem Wasser, schickte Selma ihren Mann aus dem Zimmer, ehe sie begann, die Decke über dem Mädchen aufzuschlagen. Sie befreite den verschwollenen, dreckigen und blutverkrusteten Körper von Stoffresten und größtem Schmutz und richtete die Beine und Arme des Mädchens gerade. Dann strich sie die Haare aus dem Gesicht.

Stelle das Wasser vor die Tür und bete zu Allah, rief sie, als sie Goran näherkommen hörte. Lass uns allein!

Sanft schob sie ein Augenlid des Mädchens nach oben. Als sie es losließ, schloss sich das Auge wieder. Mit zwei zitternden Fingern tastete sie nach dem Puls am Hals, und tatsächlich konnte sie schwache, regelmäßige Schläge spüren.

Mit einem Handtuch bedeckte sie die Scham des Mädchens, bevor sie begann, sein Gesicht, den Oberkörper und die Beine zu waschen. Schließlich nahm sie das Handtuch weg und sah auf eine einzige, entsetzliche Wunde.

Wir brauchen einen Arzt, sagte sie zu Goran, der in der Küche wartete. Geh zu Doktor Imamovic und hole ihn her. Er wird helfen. Er betet jeden Freitag in der Moschee.

Der Arzt wohnte in Bratunac, etwa sechs Kilometer von ihrem kleinen Haus entfernt. Goran und Selma besaßen keinen Telefonanschluss, und im Jahre 1995 hatten sie von einem Handy noch nie gehört. Er holte deshalb sein kleines Motorrad aus dem Schuppen und fuhr los. Auf halber Strecke brach plötzlich ein Höllenlärm los. Es donnerte von allen Richtungen wie aus tausend Gewittern. Geschwader von hunderten Kampfflugzeugen jagten über seinen Kopf hinweg. Das waren keine Mladic-Truppen. Über solche Flugzeuge verfügten sie nicht. Leuchtfeuer erhellten die Nacht. Es regneten aber keine Bomben, es krachten keine Granaten, es bellten keine Schüsse. Die in strenger Formation fliegenden Ungeheuer ließen die Nacht in höllischem Krach erzittern. Goran duckte sich tief auf den Lenker nieder und gab Gas, so viel er konnte.

Als Goran an die Tür des Hauses klopfte, in dem der Arzt wohnte, öffnete sich im ersten Stock ein Fenster.

Bei ihm sei ein schwer verwundetes Mädchen. Es brauche dringend einen Arzt, rief der Lehrer hoch.

Ihr Mann werde nach unten kommen, versprach eine Frauenstimme. Er solle warten.

Goran trat einige Schritte zurück und stolperte über herumliegende Steine. Erst jetzt sah er, dass neben und über der Haustüre Löcher in die Mauer geschossen waren und der Putz abgefallen war. Nur einen Augenblick später erschien Doktor Imamovic im Türrahmen. Er trug eine schwarze Arzttasche bei sich.

Wo?, fragte er nur. Er kannte Goran, den Lehrer.

Bei uns, antwortete Goran.