Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

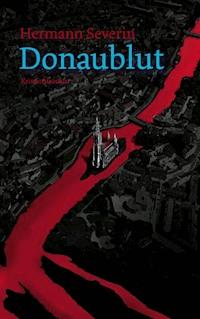

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Sind Sie zu einem spannenden Abenteuer bereit? Suchen Sie mehr als nur einen Kriminalroman? Dann sind Sie fündig geworden. Eine vertraute kleine Stadt an der oberen Donau wird erschüttert. Was zunächst aussieht wie ein alltägliches Verbrechen, führt den Kommissar und die Gerichtsmedizinerin weit über ihre Grenzen hinaus. Die skrupellose Welt der Geldwäsche, des Menschenhandels und der internationalen Bandenkriminalität schwappt über die Mauern mitten in ihre Gesellschaft. Wie die Menschen sich dieser Bedrohung stellen, wie sie über sich hinauswachsen und ihre Welt verteidigen, und was hinter den sorgsam gehüteten Fassaden zum Vorschein kommt, ist Gegenstand dieses faszinierenden Romans, der zeigt, dass mitreißende Justizthriller nicht nur in der englischsprachigen Literatur möglich sind.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 426

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dieses Buch ist meinem toten Schachfreund Wolfgang Baumann gewidmet.

Es ist ein Roman; also ein Produkt der Fantasie des Autors. Die Handlung ist in tatsächliche historische Ereignisse hineingewoben. Die Personen sind fiktiv. Sollte jemand sich selbst oder andere wiedererkennen, so wäre dies rein zufällig und vom Autor nicht beabsichtigt.

Ostern 2017

Hermann Severin

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Prolog

Die bewaffneten Männer tragen schwarze Kapuzen, in die sie Sehschlitze geschnitten haben. Wie seelenlose Roboter stürmen sie in das Haus und trampeln mit schweren Stiefeln die Treppe hoch. Als sich ihnen ein Mann in den Weg stellt, erschießen sie ihn, packen den leblosen Körper an Handgelenken und Oberschenkeln und werfen ihn vom Fenster auf die Straße hinunter. Dann erscheint eine Frau im Bild. Ihre Augen sind vor Schrecken starr. Ihr Mund steht weit offen. Offensichtlich schreit sie. Einer der Uniformierten schlägt mit voller Kraft links und rechts in ihr Gesicht. Ein anderer greift brutal an ihre Brust und reißt die Bluse weg. Von hinten wird ihr der Rocksaum über den Kopf gezogen, und als sie niederstürzt, sieht man hinter ihr im Türrahmen ein Mädchen auf den Knien, das mit gefalteten Händen flehend an einem Soldaten hochsieht. Er tritt ihr mit dem rechten Stiefel in den Unterleib. Das Mädchen fällt nach vorn vor dem Mann auf das Gesicht. Er stellt seinen Fuß auf den linken Handrücken des Mädchens, und ein anderer zerrt ihr von hinten die Jeans von den Hüften. Das Mädchen wehrt sich verzweifelt und schlägt mit den Beinen. Einer der Männer tritt mit seinem Stiefel auf ihr Schulterblatt. Vor ihr kniet ein Soldat am Boden, öffnet mit einer Hand das Koppel und greift mit der anderen in ihre langen schwarzen Haare.

1

Der Winter war lang, nass und kalt. Die kleine Stadt räkelt und streckt sich unter der warmen Frühlingssonne. Als blassgelbe Scheibe über den Dächern und Türmen der Stadt hat sie in den letzten Wochen die Winterstarre wie ein Laken von den Straßen und Gassen gezogen. Aus den Türen der Cafés und Restaurants quollen Tische und Stühle auf die breiten Gehwege hinaus. Die Stadt und ihre Menschen waren wieder zum Leben erwacht.

Auch er. Der Mann, der entschlossen ist, heute noch zum Mörder zu werden, eilt an diesem sonnigen Pfingstmontag früh nachmittags über den Marktplatz. Er hastet an den Schaufenstern vorbei. Zum ersten Mal seit Wochen, genau kann er sich nicht erinnern, hat er geduscht, frische Wäsche und ein sauberes, gebügeltes Hemd angezogen. Sorgfältig hat er eine Krawatte umgelegt und es zu seiner eigenen Überraschung auf Anhieb geschafft, einen perfekten Windsorknoten zu binden. Er hielt ihn dem Anlass angemessen. Die schwarzen italienischen Schuhe hat er wie den blauen Anzug suchen müssen. Er wusste nicht mehr, wo und wann er sie zuletzt getragen hat.

Vor drei Jahren, als er noch Leiter der größten Buchhandlung in der benachbarten Großstadt war, begann jeder Arbeitstag mit dem gleichen Zeremoniell: Aufstehen, Bad, Katy bereitet das Frühstück, gemeinsame Lektüre der beiden Lokalzeitungen, flüchtiges Küsschen zum Abschied, Fußweg vom Fischerviertel zur Hirschstraße. Geschäft.

Eines Tages im Urlaub, sie fuhren im Frühjahr, wohl auch zu Pfingsten, durch die Toskana, saßen sie auf der Hotelterrasse in Pienza, nachdem sie den Palazzo Piccolomini und die Papstkirche Pius II. besichtigt hatten und ließen ihre Blicke über die weite, anmutig hügelige Landschaft schweifen. Bei einer Tasse Cappuccino sinnierten sie darüber, was den zeitgenössischen Papst veranlasst haben mochte, von einem mit so viel Pomp und Ansehen ausgestatteten Amt zurückzutreten. Katy, die von Kirchendingen nichts versteht und dieses Wissen keinesfalls vermisst, meinte nur, dass der Mann auf seine letzten Tage hin vielleicht noch vernünftig geworden sein könnte und das ihm verbleibende Leben genießen wolle.

Bei diesem Gespräch begannen sie, auch über ihr eigenes Leben nachzudenken. Als Junge nach dem Abitur absolvierte der Mann eine Lehre zum Buchhändler, anschließend leistete er den Zivildienst, und dann schloss er ein Germanistikstudium in Konstanz ab. Nach zwei Jahren Praktikum in der Zentrale einer Buchhandelskette in München übertrug man ihm die Leitung der Filiale in seiner Heimatstadt. Er stellte sich darauf ein, die nächsten zwanzig Jahre hier zu bleiben.

In den ersten Wochen dieser Tätigkeit lernte er bei einer Vernissage Katy kennen. Wegen ihrer sprühenden Vitalität fiel sie ihm am meisten auf. Wie sie in ihre Jeans hineingekommen war, blieb ihm ein Rätsel. Wie eine zweite Haut umspannte der Stoff ihre straffen, langen Beine. Der Blick auf ihren Po brachte ihn schier um den Verstand. Die grazile Sicherheit, mit der sie sich auf ihren Stilettos bewegte, zog die bewundernden Blicke insbesondere der anderen Frauen auf sie. Der Mann erinnerte sich genau, dass ihn die großen, runden, braunen Augen sofort in Bann zogen, und wie er sich beherrschen musste, nicht in die dichten, kastanienroten Haare zu greifen, die über ihre Schultern flossen. Er musste diese für ihn magische Frau kennenlernen. Es gelang ihm, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Sie führte eine kleine Galerie und nahm am Leben ihrer Stadt nicht nur teil, sondern gestaltete es auch mit. Keine Ausgabe der Stadtzeitung erschien, ohne über Neuigkeiten von Katy und ihrer Galerie zu berichten.

Einige Wochen später zogen sie zusammen. Ihren kleinen Sohn brachte sie mit. Für den aufgeweckten, unkomplizierten und freundlichen Moritz begann mit dem neuen Papa ein interessantes Abenteuer. Wenige Wochen später kehrte der Alltag ein, über den sie sich in Pienza unterhielten.

Ob er sich sein Leben als Filialleiter einer Buchhandlung vorgestellt habe, wollte sie wissen. Oder ob er während seines Studiums andere Träume gehabt habe. Ob sie die Galerie als Zeitvertreib ihr ganzes Leben führen wolle und nicht müde werde, fast täglich bis in den Morgen auszugehen, fragte er zurück.

Nachdem die Fragen ausgesprochen waren, führten sie das Gespräch nicht weiter, sondern hingen ihren Gedanken nach. Er den seinen; sie den ihren.

Von Pienza aus fuhren sie in Katys Golf Cabrio durch das unter der italienischen Sonne leuchtende Orcatal. Im kleinen Städtchen Capalbio schlenderten sie durch den Tarot-Garten. Fasziniert standen sie vor den Werken von Niki de Saint Phalle und bewunderten neidvoll deren Mut, aus einem unerträglich gewordenen Leben auszusteigen. Sie unternahmen einen Abstecher zur Insel Giglio, vor deren Küste noch immer der vor Jahresfrist so leichtsinnig havarierte Luxusliner lag und von Männern in roten Sicherheitswesten auf sein Abschleppen nach Genua vorbereitet wurde. Sie wollten nicht glauben, dass dort Menschen ums Leben gekommen waren, so nahe lag das Schiff an der Küste.

Wir müssen mehr aus unserem Leben machen, es bewusster leben, nahmen sie sich vor, als sie die Insel verließen und von der Reling aus nachdenklich den Felsbrocken im Rumpf der tödlich verwundeten Costa Concordia betrachteten. Bei der Rast in Carrara bestaunten sie auf der Piazza Alberica den Cadillac aus weißem Marmor, und während des vorzüglichen Abendessens in dem benachbarten Ristorante La Tavernetta erfasste sie die Leichtigkeit des südlichen Lebens. Und noch bevor sie den schweren Boden ihrer Heimatstadt wieder betraten, stand ihr Entschluss fest: Sie werden ein interessantes Haus suchen, er wird darin eine eigene Buchhandlung einrichten und Katy im ersten Stock eine Kunstgalerie mit einem schicken Café. Im gleichen Haus werden sie wohnen. Sie beide und Moritz. Und wenn noch ein weiterer Moritz kommt oder eine Moritzin, dann muss dafür genug Platz sein. Sie entschieden sich und waren unendlich glücklich.

Jetzt liegt alles in Trümmern.

Seit Katy mit Moritz vor vier Monaten den gemeinsamen Haushalt verließ, lässt er sich hängen. Ausgerechnet an Heiligabend vormittags gingen sie. Anfangs konnte er seine Benommenheit nicht überwinden, dann trank er in den Kneipen der Stadt, bis ihn eine ständige ekelhafte Übelkeit zwang, damit aufzuhören. Schließlich brach er jeden Kontakt mit der Außenwelt ab und verkroch sich in das Dreieck Bett, Kühlschrank, Fernseher. Am Freitag, also vor drei Tagen, bohrte sich siedend heiß eine blitzklare Erkenntnis durch seinen müden, dumpfen Schädel: Wenn er so weitermachte, dann würde er eines nicht fernen Tages keinen Mut mehr haben, am Morgen aufzuwachen. Moder umgab ihn, und er wurde selbst immer mehr ein Teil davon. Wollte er überleben, musste er sich ein konkretes Ziel setzen.

Ein lauer Wind bläst ihm an diesem Pfingstmontag entgegen. Seine Haut spürt nichts. Gefühllos ist sie, betäubt, wie von Eisregen gepeitscht. Vor einem Spielwarengeschäft betrachtet er die im Schaufenster aufgebaute Gleisanlage. Die Lokomotiven ziehen in einer malerischen Plastiklandschaft Waggons über Brücken, durch Tunnel und in Bahnhöfe. Vor einem Jahr noch spielte er mit Moritz an dessen sechstem Geburtstag mit einer solchen Eisenbahn, die er ihm zu Weihnachten geschenkt hatte. In diesem Geschäft, vor dem er jetzt steht, hat er sie gekauft. Katy neckte ihn, er habe den kleinen Bub nur vorgeschoben. In Wirklichkeit habe er sich dieses Geschenk selbst gemacht.

Der Mann zwingt sich, weiterzugehen. Nach wenigen Metern lächeln ihn aus einem Fenster in festliche Hochzeitskleider gewandete Puppen an. Seine Augen füllen sich mit Tränen.

Der Mann eilt weiter, denn er hat ein Ziel.

Fast am Ende der Fußgängerzone stößt er auf das imposante Portal aus Glas und Marmor in der mächtigen Bankfassade, durch das er in den letzten Monaten so oft gegangen ist.

Anfangs mit federndem Schritt, zuversichtlich und hoffnungsvoll. Am Ende sich mühsam schleppend, niedergeschlagen, zerschmettert.

An die Bank wandten sie sich, als sie sich sicher waren, in dieser Stadt ihre Träume realisieren zu können.

Schnell erkannten sie, dass die Bank in der Stadt eine bedeutende Rolle spielte und großen Einfluss besaß. Zunächst freuten sie sich über die Hilfe, die ihnen angeboten wurde. Nicht einmal zwei Wochen dauerte es, und er konnte mit Katy und dem kleinen Moritz ein interessantes Objekt besichtigen. Ein dreistöckiges, spitzgiebeliges Haus in der Altstadt stand zum Verkauf. Es war im Jahre 1756 erbaut und erst vor zehn Jahren von Grund auf saniert und modernisiert worden. Die Raumaufteilung stimmte, und die Lage war für ihre Vorhaben optimal. Der Kaufvertrag konnte sofort abgeschlossen werden, denn die Immobilie befand sich im Bestand der Bank. Der zuständige Sachbearbeiter, ein wuseliger und vertrauenerweckender Mittvierziger, zeigte sich nett und außerordentlich zuvorkommend. Er habe die Order von seinem Direktor, interessante Menschen mit Unternehmermut in der Stadt anzusiedeln. Eine Buchhandlung in Kombination mit einer pfiffigen Galerie und einem trendigen Café trage sicher zur Belebung auch der benachbarten Geschäfte bei. Beim Notartermin, der in den Räumen der Bank stattfand, führte sie der Agent in das Direktionsbüro.

Ein hochgewachsener, gertenschlanker Mann in hellgrauem Anzug stellte sich als Direktor vor. Er hatte auffällig hohe Backenknochen und eine ausgeprägte Hakennase. Die Leute in der Stadt spotteten, der Bankdirektor besitze einen besonders guten Riecher für vorteilhafte Geschäfte. Dies erfuhren sie aber erst später.

Damals ging Helmut Dachstein, so war sein Name, auf Katy zu und deutete einen Handkuss an. Wo sind wir denn da gelandet, dachte der Mann wegen dieser ihm übertrieben scheinenden Geste. Katy amüsierte sich jedoch darüber. Anschließend führte der Direktor sie in einen Repräsentationsraum, in dem ein Notar wartete. Beflissen informierte ihn der Bankdirektor, dass das Haus im Zentrum – gekauft wie besehen – übereignet wird. Zur Sicherung des Darlehens, mit dem der Kaufpreis bezahlt wird, soll eine Grundschuld über eine Million Euro ins Grundbuch eingetragen werden.

»Den Rest erledigen wir ohne Notar«, sagte er mit charmantem Augenzwinkern zu ihnen.

Nachdem die Formalitäten der notariellen Beurkundung überstanden waren, unterschrieben sie einige Darlehensverträge, Lebensversicherungen und Abtretungsvereinbarungen für das noch anzuschaffende Inventar und konnten mit der Einrichtung des Hauses beginnen.

Der Mann trifft auf das Portal der barocken Stadtpfarrkirche. An diesem Ort kann er nicht einfach vorbeieilen. Heute nicht. Er setzt sich auf die Steinbank vor dem Brunnen und stützt seinen Kopf in die Hände.

In dieser Kirche haben sie geheiratet, Katy und er, nachdem die Buchhandlung und die Galerie eröffnet waren. Mit der Hochzeit gaben sie ihren angemessenen Einstand in der Stadt, und die gute Gesellschaft nahm sie bereitwillig auf.

Später informierten ihn seine neuen Nachbarn, dass die Bank der Vorbesitzerin das Haus abgenommen habe. Die Frau habe darin gewohnt und in ihrem Geschäft allerlei Kram verkauft: Für die Sanierung des Hauses habe sie einen Kredit von der Bank erhalten. Als sie ihn nicht mehr habe bedienen können, habe die Bank ihr das Haus für einen Apfel und ein Ei abgenommen, und sie habe die Stadt fluchtartig verlassen.

Zu spät warnte man ihn, dass es gefährlich war, mit Dachstein Geschäfte zu machen.

Seine Ehe ist zerbrochen. Seine Liebe zertreten. Die Existenz vernichtet. Als sich ein Passant neben ihn setzt, steht er auf und eilt weiter.Er beschleunigt seine Schritte, denn er hat ein Ziel.

In dem Stadtviertel hinter dem Biberkeller, in dessen Biergarten er mit Katy so gerne einkehrte, hat er in den letzten Tagen wiederholt die Wohnstraßen durchfahren. Er kennt die Adresse, der er zustrebt, genau. Am frühen Nachmittag des Pfingstmontags ist er in diesen Villenstraßen der einzige Fußgänger weit und breit. Die Bewohner sind entweder im Urlaub oder vertrödeln den Feiertag in ihren Häusern und Gärten.

Nun steht er vor dem Haus. Am rechten Pfosten des schmiedeeisernen Gartentors prangt in Messing eingraviert: Helmut Dachstein. Der Name seiner Ehefrau hat auf dem Schild keinen Platz mehr gefunden. Heute ist sie nicht zu Hause. Sie ist Turnierleiterin im Golfclub und richtet das jährlich stattfindende Pfingstturnier aus. Der Mann hat sich sorgfältig erkundigt, denn er will Helmut Dachstein allein antreffen.

Er läutet nicht an der Gartentür. Er drückt das Tor auf und steht im gepflegten, parkartigen Garten. Er folgt dem mit Granitplatten belegten Weg. Nun sind es nur noch wenige Schritte bis zur Veranda. Als er die Fläche vorsichtig betritt, sieht er, dass die Schiebetür in das Haus halb aufgeschoben ist.

Er hat sein Ziel erreicht.

Ich werde ihn töten, hämmert es in seinem Kopf. Das Blut in seinen Schläfen pocht. Es kostet ihn unendlich viel Kraft, nicht loszustürmen, sondern langsam auf die offenstehende Glastür zuzugehen.

Geräuschlos betritt er das Zimmer. Die rechte Hand, versteckt hinter seinem Rücken, umschließt fest den Horngriff eines Jagdmessers. Jetzt, wo er am Ziel ist, kämpft sein Herz, und sein Magen zieht sich in Krämpfen schmerzhaft zusammen. Vorsichtig sieht er sich um. Die gesamte linke Stirnseite des großen Raumes ist durch ein Bücherregal verdeckt. Die Bücherrücken sind penibel geordnet.

Die der Terrassentür gegenüberliegende Wand teilt mittig ein englischer Kamin aus weißem Marmor. Auch der Fußboden ist damit belegt. Nach einem weiteren Schritt in das Zimmer steht der Mann hinter einem schweren Ohrensessel. Er ist mit einem Stoff in breiten roten und schwarzen Streifen überzogen. Über die rechte Armlehne des Sessels hängt kraftlos eine Hand, und unterhalb auf dem weißen Marmorboden liegt eine schwarze Pistole.

Er tritt langsam an den Sessel heran und betrachtet zunächst das schüttere, blonde Haar unter der Kopflehne. Bedächtig geht er zwei Schritte weiter und besieht sich das Bild, das sich ihm bietet, genau: Der Bankdirektor sitzt aufrecht in den Sessel gelehnt. In der Stirn über der Hakennase klafft ein kleines kreisrundes Loch. Der Rand ist mit Blut verkrustet. Die Lippen sind zu einem Grinsen verzogen. Dachsteins linke Hand ruht auf seinem Oberschenkel, und der rechte Arm hängt schlaff über die Armlehne.

Das Gehirn des Mannes beginnt zu glühen. Er ist mir zuvorgekommen. Er gehörte mir. Ich musste ihn töten, ich, ich, schreit es in ihm. Eine Welle ohnmächtiger Wut überspült ihn. Mit wie viel Mühe hat er sich zu dieser Entscheidung durchgerungen. Und nun, alles umsonst. Zu spät! Was hat dieser Mensch ihm alles angetan! Sein Leben hat er ihm genommen. Einfach so. Als ob er ein Recht dazu hätte. Der Mann, der entschlossen war, ein Mörder zu werden, fühlt sich betrogen. Er erinnert sich, wie diese Kreatur im Sessel ihm zuerst seinen Stolz nahm, dann seine Frau und schließlich seine Existenz. Wie in Trance hebt er den Arm mit der Hand, in der er das Jagdmesser umklammert. Er stößt die Messerspitze in das blutverkrustete Stirnloch und dreht. Dann tritt er zurück und rammt das Messer bis zum Schaft in die Brust des toten Mannes. Mehrmals. Seine Wut ebbt noch nicht ab. Er lebte die letzten Tage nur für diesen Augenblick. Jetzt sieht er sich um den Erfolg betrogen. Wie von Sinnen zerrt er den leblosen Körper vom Sessel und tritt ihm enthemmt mehrmals mit voller Kraft in die Genitalien. Das ist für Katy, du Schwein. Und das für Moritz. Und noch einmal für Katy! War es schön mit ihr? Nach diesen unsinnigen Aktionen lösen sich seine Bauchkrämpfe. Ihm wird übel, und er übergibt sich auf den sauber polierten Marmorboden. Bleierne Ruhe strömt in sein erschöpftes Herz. Er schiebt das erstaunlich wenig verschmutzte Messer in seine Jackentasche und verlässt das Grundstück auf dem gleichen Weg, auf dem er gekommen war.

Der Mörder, der keiner sein durfte, wirft das Messer in den Fluss, als er die Brücke ins Stadtzentrum überquert.

2

Karin Dachstein amüsiert sich gut. Das Golfturnier ist glücklich beendet. Soweit sie es grob überschauen kann, bleiben keine Unstimmigkeiten zurück. Bei Veranstaltungen dieser Art ist das nicht selbstverständlich: Klaffen doch manchmal zwischen dem Können und der Selbsteinschätzung der ehrgeizigen Spieler beträchtliche Lücken. Die Teilnehmer und Gäste haben sich in den Clubräumen versammelt und diskutieren die besonders gelungenen oder misslungenen Schläge. Sie steht als Turnierleiterin im Mittelpunkt: Der ihr angemessene Ort, an dem sie sich wohlfühlt. Sie hat sich bereits umgezogen und sticht im schwarzen, eleganten Kostüm unter den weiß gekleideten Golfern hervor. Das blonde Haar liegt eng an den Wangen ihres vom Aufenthalt auf dem Golfplatz gebräunten Gesichts.

Neben ihr glänzt pausbäckig ein großer, schwerer Mann in leger geöffneter Jacke. Das runde, rote Gesicht, die vollen Lippen und die hohe Stirn über den aufmerksamen, zufriedenen Augen signalisieren jedermann, dass Dr. Maximilian Mayer selbstsicher, erfolgreich und der Eigentümer des Clubgeländes ist. Er schaut stolz auf Karin herab, die er um mindestens zwanzig Zentimeter überragt und wird nicht müde, allen Anwesenden jovial zuzulächeln. Seine leichten, flüssigen, ja fast grazilen Bewegungen stehen in auffälligem Kontrast zur Wucht seiner Erscheinung. Der Präsident des Clubs nimmt als Spieler an Turnieren nicht teil. Zum Abschluss aber erledigt er seine repräsentativen Pflichten regelmäßig mit Bravour. Der Fünfzigjährige ist Inhaber einer angesehenen Privatklinik in der Stadt und leitet sie als ausgebildeter Internist selbst. Er führt die Mehrheitsfraktion im Stadtrat und genießt bei seinen Mitbürgern hohes Ansehen.

Dem Erstplatzierten hat er den Siegespokal überreicht und alle Teilnehmer zum Pfingstturnier des nächsten Jahres wieder eingeladen.

Zum Schluss hebt er die Turnierleiterin besonders hervor: »Und dir, liebe Karin, danken wir für deine souveräne Turnierleitung und nehmen dich zur Vorbereitung für das nächste Jahr schon heute wieder in die Pflicht. Nimm diese Flasche Champagner und bring sie deinem Mann als kleine Entschädigung dafür, dass er dich mit uns teilen muss. Grüße ihn herzlich von uns allen.«

Später, als sie nebeneinander an der Theke lehnen, legt Dr. Mayer seine fleischige Hand sorgsam auf Karins Schulter: »Helmut soll mal bei mir vorbeischauen. Ich muss mit ihm reden. Ich höre in letzter Zeit einige Gerüchte. Er soll besser auf sich aufpassen. Wir sind eine kleine Stadt.«

»Was meinst du damit, Max?«, fragt Karin.

»Ich will das zunächst mit ihm besprechen. Bitte verstehe das!«

»Ist es so wichtig?« Auf Karins glatter Stirn bilden sich steile Falten.

»Kann sein, muss aber nicht«, beruhigt sie Max, nimmt seine Hand wieder von ihrer Schulter und wendet sich anderen Gästen zu. Er will nicht den Eindruck entstehen lassen, er befasse sich verdächtig intensiv mit seiner attraktiven, rechten Hand im Club.

Kaum hat der stattliche Mann den Platz an Karins Seite geräumt, stellt sich der junge Trainer neben sie. »Ein tolles Turnier, Karin. Nächstes Jahr spielst du selber auch mit!«

»Dann müssen wir aber noch kräftig trainieren, Schorsch. Meine Abschläge sind noch sehr unterschiedlich, meinst du nicht? Ich blamiere mich ungern.«

»Da kann ich dir sicher helfen. Natürlich nur, wenn du mich lässt.« Die schwarzen Augen des jungen Trainers blitzen vor Übermut. Zu seinen Aufgaben, denen er sich gerne unterzieht, gehört ein lockerer Flirt mit den Golferinnen dazu. Ohne diese Fähigkeit kann er kaum überleben. Vom Club erhält er ein kleines Grundgehalt, und seine Einkünfte bezieht er aus dem Verkauf von Trainingsstunden. Je mehr er unterrichtet, umso höher sein Einkommen.

Vor zwei Jahren hat sich Schorsch bei diesem Club vorgestellt und dank Karins Einfluss den Job sofort bekommen. Er achtet darauf, sich bei den Herren nicht unbeliebt zu machen und trotzdem den Frauen das Gefühl zu geben, umschwärmt zu sein. Spielend nutzt er die Eitelkeit der Männer. Er kann einen unbegabten Ackergaul wie ein talentiertes Springpferd loben, bis dieser selber glaubt, ein geborener Champion zu sein. Bei den Damen setzt er andere, ihm im Überfluss zur Verfügung stehende Talente ein. Aus einer Architektenfamilie im Südschwarzwald stammend war er dafür vorgesehen, das Büro seiner Eltern zu übernehmen. Deshalb studierte er Architektur in München. Neben diesem Studium lernte er golfen, reiten, segeln und fliegen. Wahrscheinlich ist diese Beschreibung falsch. Neben seinen sportlichen Aktivitäten absolvierte er leidlich sein Studium.

Finanzielle Sorgen kennt er nicht. Erstens wird er als Einzelkind etablierter und gutverdienender Eltern großzügig alimentiert und zweitens hält er es mit Harald Juhnke: Barfuß oder Lackschuh. Beides kann er und beides genießt er. Wegen seiner adäquaten Herkunft und Ausbildung bewegt er sich im Kreis der Golfer unbefangen. Ihn quälen keine Komplexe und er braucht sie deshalb durch nichts kompensieren. Der Präsident des Clubs bezeichnet ihn gut beobachtend als in sich ruhenden Homo ludens. Ohne Gefährdung seines Egos erträgt er es, wenn gestresste Ehemänner und Familienväter sich auf seinem Golfplatz wichtigmachen, und er spielt mit ihren schönen, unausgelasteten Ehefrauen und jungen, neugierigen Töchtern so unaufdringlich, wie es die Frauen lieben und die Männer nicht merken.

Mit Karin ergab sich bald nach seiner Ankunft ein besonderes Arrangement. Sie beherrscht das Spiel mit anderen Menschen wie er. Sein Spielfeld sind die Frauen; ihres die Männer. Seine Kunst besteht darin, die Männer ahnungslos zu halten. Ihre, die Frauen nicht zu beunruhigen. Ihr kommt es darauf an, einflussreiche und wirtschaftlich interessante Männer kennenzulernen, er frönt seiner Jagdleidenschaft ohne finanzielles Interesse. Als gleichwertige Komplizen machen sie sich gegenseitig auf lohnende Ziele aufmerksam. Dabei tauschen sie vertraulich Informationen aus, die der jeweils andere bereits gewonnen hat. Bei dieser Art von Intimität kamen die beiden sich selbst auch näher. Sie sind jung, attraktiv und voller Lebenskraft. Das Liebesspiel zwischen ihnen ist kein Machtkampf, sondern die eher entspannte Betrachtung und Schärfung ihrer Waffen, die sie nie gegeneinander einsetzen.

»Bleibst du noch?«, fragt er sie.

»Nein, heute bin ich müde. Ich gehe nach Hause, sobald ich kann.«

»Also, bis bald. Gruß an Helmut«, verabschiedet er sich und rückt an der Theke weiter.

Tatsächlich schafft es Karin, noch vor Mitternacht loszukommen. Sie freut sich darauf, mit Helmut noch ein Glas zu trinken und ihm von ihrem heutigen Erfolg zu erzählen. Sie hat Visitenkarten von Frauen und Männern dabei, die als Bankkunden für ihn interessant sein können.

Als sie das Wohnzimmer betritt, ist alles ganz anders.

3

Kriminalhauptkommissar Horst Leicht flucht leise vor sich hin. Mitten in der Nacht nach Pfingstmontag soll er in eine dreißig Kilometer entfernte Stadt fahren, weil der dortigen Polizei irgendetwas nicht ganz geheuer vorkommt. Eine Ehefrau ist kurz nach Mitternacht von einem Golfturnier nach Hause gekommen und hat dort ihren Mann tot im Wohnzimmer gefunden. Der Tote hat eine sonderbare Verletzung an der Stirn. Die Frau verständigte den Notarzt und dieser die Polizei. Und jetzt liegt der Fall bei ihm. Nach dem störenden Anruf hat er sich unwillig aus dem Schlaf gekämpft und seine einhundert Kilogramm mühsam auf Betriebstemperatur gebracht. Auf dem kurzen Weg über den Münsterplatz zum Parkplatz im Alten Bau, wo sein betagter Citroën treu auf ihn wartet, bereut er kurz seine Entscheidung, die Polizeilaufbahn eingeschlagen zu haben. Archäologe hätte er werden sollen, dann bliebe ihm alle Zeit der Welt. Genau betrachtet brauchte er sich aber in seinem Job bei der Mordkommission auch nicht verrückt machen zu lassen. Zu retten gibt es meist nichts mehr. Lediglich die unmittelbar von einem Verbrechen Betroffenen geraten gelegentlich in Panik. Hier ist es wohl die Ehefrau.

Das Navi führt ihn zu der angegebenen Adresse. Am Haus brennt die Außenbeleuchtung. Die zweiflüglige Tür ist nur angelehnt, und Leicht tritt ein, ohne zu läuten. Im großen Wohnzimmer stehen drei uniformierte Polizisten, ein jüngerer Mann im weißen Arztmantel und eine auffallend attraktive blonde Frau in einem schwarzen Kostüm. Sie bilden einen Kreis um einen großen, schlanken Mann, der ausgestreckt auf dem weißen Marmorboden liegt.

Neben dem offensichtlich Toten sieht er eine Pistole, und der Boden ist durch Erbrochenes verschmutzt. Verdammt, immer der gleiche Fehler, denkt er. Wenn jemals Spuren vorhanden waren, sind sie wohl zertrampelt. Er stellt sich vor und hört sich von allen ihre Version der letzten Stunde an. Dann schickt er die Polizisten und den Notarzt, der dem Mann am Boden beim besten Willen nicht mehr helfen kann, aus dem Haus und bleibt mit der Witwe und dem Toten allein im Zimmer zurück.

Leicht zwingt sich, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Vor einem Jahr etwa ist er an einen Tatort gerufen worden, an dem er eine Frau und einen Mann in einer äußerst delikaten Lage antraf. Damals kam es zu einem Prozess, der als Attelmann-Prozess in die Geschichte der Stadt einging. Der Kommissar erinnert sich ungern an die peinliche Rolle, die er in diesem Verfahren spielte. Nochmals will er so etwas nicht durchmachen. Der damalige Verteidiger des Angeklagten, ein alter Anwalt namens Dr. Braun, hat ihn nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen, weil er sich hinreißen ließ, zu früh die Ermittlungen auf den möglichen Täter zu konzentrieren. Trotz aller Bemühungen des Gerichtspräsidenten, den Prozess zu retten, musste der Angeklagte freigesprochen werden. Diesen Fehlschlag rechnet die Justiz der Stadt in erster Linie ihm zu.

Vorsicht Horst, sagt er sich deshalb. Das sieht alles sehr eindeutig aus. Das ist gefährlich. Er ruft die KTU an und bittet, einige Leute zur Spurensicherung herzuschicken, und anschließend informiert er die forensische Abteilung über den Tatort. Sich der Witwe zuwendend fragt er, ob sie nach ihrem Eintreffen irgendetwas verändert hat.

»Nein«, sagt sie. »Ich habe nichts angerührt.« Doch nach kurzem Nachdenken fügt sie unsicher hinzu: »Ich glaube, ich habe die Terrassentür zugeschoben. Sie stand halb offen. Es war ziemlich kalt im Raum.«

Leicht kniet sich neben den Toten und muss wegen des säuerlichen Gestanks des Erbrochenen gegen einen heftigen Würgereiz ankämpfen.

Nicht auch noch selber kotzen. Krampfhaft konzentriert er sich auf den Toten. Der Mann liegt langgestreckt mit dem Gesicht nach oben am Boden. Die seltsame Verletzung an der Stirn fällt ihm sofort auf. Das Oberhemd ist im Brustbereich zerrissen und die Hose im Schritt verschmutzt und nach oben verschoben.

Seltsam, denkt Leicht, der müsste sich doch gekrümmt und die Hände an den Bauch gehalten haben, als er sich übergab. Und welcher Idiot lässt einfach die Mordwaffe liegen? Der Kommissar sucht nach Schleifspuren, kann aber keine entdecken. So liegt doch kein Mensch, wenn er vom Sessel fällt. Wenn sich der Mann noch hat bewegen und kriechen können, dann liegt er auf dem Bauch, aber nicht auf dem Rücken.

»Darf ich Ihnen einige Fragen stellen?« Mühsam wuchtet sich der Kommissar in die Senkrechte und wendet sich zu der Frau im eleganten schwarzen Kostüm. Zum ersten Mal betrachtet er sie genauer. Sie wird sich doch nicht schon umgezogen haben? Sieht aus wie das Model einer trauernden Witwe in einer Modezeitschrift. Die Freizeitkleidung des Mannes am Boden und die festliche Garderobe seiner Ehefrau passen nicht zusammen.

Die Frau nickt. »Sie sagten, Sie seien gegen Mitternacht nach Hause gekommen. Wann haben Sie denn das Haus verlassen?«

»Das Turnier begann um zehn.« Karin Dachstein überlegt. »Also werde ich gegen halb neun gefahren sein. Ich brauchte etwas Vorlauf, um das Nötige zu organisieren.«

»Und wann sind Sie wieder zurückgekommen?«

»Sagte ich doch schon. Um Mitternacht.«

»Haben Sie während des gesamten Turniers dieses Kostüm getragen?«, fragt Leicht verwundert.

»Nein.« Auf dem Gesicht der Frau zeigt sich ein nachsichtiges Lächeln. »Ich habe mich für den Abend im Club umgezogen.«

Als der Kommissar sie weiter fragend ansieht, fügt sie erklärend hinzu: »Ich habe dort ein eigenes Zimmer zur Verfügung.«

»Können Sie in dem auch übernachten, Frau Dachstein?«

Der Kommissar stellt seine Frage so monoton, als habe er kein wirkliches Interesse an der Antwort. Nur seine gekniffenen Augen zeigen, dass er hellwach ist.

»Ja, es ist dazu eingerichtet«, erklärt sie. »Aber ich benutze es als mein Arbeitszimmer.«

»Bleiben Sie nie über Nacht im Club?«

»Nur selten. Wenn es spät wird und wir etwas zu feiern haben. Ich brauche meinen Führerschein, verstehen Sie? Früher hat die Verkehrspolizei ein Auge zugedrückt, wenn wir im Golfclub ein Fest feierten. Die Zeiten sind leider vorbei.«

»Verstehe«, nickt Leicht zustimmend. »Und warum sind Sie heute Nacht nicht im Club geblieben? Sie hatten doch einen Grund zu feiern.«

Es läutet an der Tür. Karin lässt die Frage unbeantwortet und öffnet. Die Männer der Spurensicherung und in ihrer Begleitung die Gerichtsmedizinerin sind eingetroffen. Sie bringen eine Menge kalter Luft in den warmen, stickigen Raum. Die KTU-Leute stellen ihre Taschen ab und machen sich routiniert an die Arbeit.

»Zuerst ihr«, sagt die Medizinerin provokativ gut gelaunt. »Ich habe ihn anschließend noch länger, exklusiv.« Sie schaut sich interessiert um. Als die Männer mit ihrer Arbeit fertig sind, wendet sie sich schmallippig grinsend an den Hauptkommissar. »Eine schöne Überraschung haben Sie heute wieder, Leicht. Wurde Ihnen übel? Zuviel gegessen an den Festtagen, oder wohnt in Ihnen ein verstecktes Sensibelchen?«

Horst Leicht arbeitet mit Frau Dr. Werr schon seit Jahren zusammen. Einmal kommt der Zeitpunkt, da bringe ich dieses Weib um, denkt er. Immer muss sie ihre süffisanten Sprüche loswerden. Ihm ist so früh am Morgen nicht danach, ihre Einladung zum Flachsen anzunehmen.

»Brauchen Sie mich noch? Ich möchte mich gerne umziehen.« Karin Dachstein nutzt die Unterhaltung der beiden, um sich zurückzuziehen.

»Schon gut«, antwortet der Hauptkommissar. »Wir sprechen später weiter.«

Schnell schließt sie die Tür hinter sich.

Ute Werr geht in die Hocke, zieht sich sorgfältig die Handschuhe über und betastet mit ihren Gummifingern den Toten. Nach einer ersten überschlägigen Untersuchung blickt sie zu Leicht hoch.

»Ich habe Konkurrenz bekommen«, sagt sie ernst. »Aber keine gute.«

»Was heißt denn das schon wieder, Frau Doktor? Geht es weniger kryptisch, dass ich es verstehen kann?«, fragt er humorlos.

Horst Leicht weiß, dass die Frau, die neben dem Toten am Boden kauert, eine ausgezeichnete Gerichtsmedizinerin ist. Sie überspielt die Belastung, ständig mit Elend und Grausamkeit konfrontiert zu sein, mit einer gewissen skurrilen Flapsigkeit. Dass es sich dabei um reinen Selbstschutz und nicht um Respektlosigkeit handelt, ist ihm völlig klar. Er schätzt sie hoch, ohne es ihr jemals gesagt zu haben.

»Hier hat noch jemand – und zwar vor mir – an dem Toten herumgeschnitzt. Schauen Sie sich das an! Einfach ein Messer gedreht.« Sie zeigt auf die Verletzung an der Stirn. »Und dann«, das Hemd des Toten hat sie säuberlich aufgeknöpft, »schauen Sie her, rührt der Kerl in der toten Brust herum. Völlig sinnlos! Der Mann war schon mindestens zwei Stunden tot. Hat keinen Tropfen Blut mehr gegeben. Wenn Sie diesen Künstler gefunden haben, stellen Sie ihn mir vor. Der hat Nerven. Chapeau! Erschießt den Mann, hält stundenlang Totenwache, rüstet dann auf ein Messer um und macht weiter. Und noch was«, die Medizinerin zupft sich die Latexhandschuhe langsam von den Fingern und kostet es aus, wie sie Leicht auf die Folter spannt, »das Menü auf dem Boden stammt vermutlich nicht von unserem Toten. Keine Reste im Mund. Wenn er sich die Zähne nach der umgekehrten Peristaltik nicht geputzt hat, wäre das seltsam. Jedenfalls ist das meine vorläufige Meinung. Jetzt sind Sie dran. Mehr kann ich Ihnen kaum sagen.«

»Was meinen Sie zu der Hose?«, fragt Leicht und zeigt auf den Schmutzfleck im Schritt.

»Das schaue ich mir auf meinem Tisch genauer an. Wenn ich was Zerquetschtes finde, rufe ich Sie. Die Hose brauche ich nicht. Zu mir kommen alle ohne. Die können Sie behalten. Passt Ihnen aber wohl nicht.«

Leicht ist ihr zu dieser Uhrzeit nicht gewachsen.

»Vergessen Sie das Menü nicht, könnte noch interessant sein.« Ute Werr vergewissert sich, dass sie verstanden worden ist.

Hinter ihnen öffnet sich die Tür, und Karin Dachstein fragt, ob sie noch etwas tun könne und wie es denn nun weitergehe. Sie hat einen schwarzen Hosenanzug mit schwarzer Bluse angezogen und wirkt sehr gefasst. Das glänzend blonde Haar liegt sorgfältig gebürstet streng an ihren Wangen. Nur die große dunkle Brille verrät, dass sie ihre Augen dahinter verbergen will.

Die Werr wirft einen überraschten Blick auf die Frau und kniet sich nochmals auf den sauberen, hellen Marmorboden. Sie winkt Leicht heran und zeigt auf ein einzelnes langes, schwarzes Haar.

»Scheint nicht von der Dame des Hauses zu sein«, flüstert sie. Leicht hebt das Haar auf, gibt es einem Beamten der Spurensicherung und dreht sich zu Karin Dachstein: »Ihren Mann müssen wir in die Gerichtsmedizin bringen. Hier sind wir vorerst fertig. Ich würde mich aber noch gerne mit Ihnen unterhalten, wenn Sie dazu in der Lage sind.« Sie nickt.

»Hatte Ihr Mann irgendwelche Feinde? Können Sie sich das vorstellen?«

Karin will die Frage spontan verneinen, zögert jedoch, als sie sich an das Gespräch mit Dr. Max Mayer an der Clubtheke erinnert. Beiläufig sagte er ihr, Helmut solle mehr auf sich aufpassen. Weiß er etwas, was ihr verborgen ist?

»Ich glaube nicht«, antwortet sie deshalb nur. Horst Leicht fällt auf, dass sie überlegt. Ihm entgeht nicht, dass ihr rechter Mundwinkel, an dem sie ein kleines Muttermal hat, unsicher nach unten rutscht. Er schaut ihr geradewegs ins Gesicht und fasst nach: »Aber sicher sind Sie nicht?«

»Nein, wie könnte ich. Helmut ist ein mächtiger Mann … gewesen«, ergänzt sie, als ihr bewusst wird, dass es ihn nicht mehr gibt. »In einer solchen Position hat man nicht nur Freunde. Aber jemanden Bestimmten kann ich Ihnen nicht nennen.«

»Und privat?«, hakt der Kommissar nach.

»Privat ist alles in Ordnung … gewesen. Hier gibt es keine Feinde«, antwortet Karin bestimmt.

»Ich höre mich jetzt erst einmal um, Frau Dachstein. Wir müssen unser Gespräch sicher später fortsetzen.«

Leicht nickt kurz einen Abschiedsgruß und verlässt das Anwesen.

Sie schaut ihm nach, als vergewissere sie sich, dass er auch wirklich geht, öffnet die Verandatür weit, stellt sich davor, reckt die Arme in die Höhe und atmet einige Male tief durch. Dann sieht sie sich im Raum um. Die Leute der Polizei haben ihren Mann mitgenommen und keine Unordnung hinterlassen. Sie überlegt kurz, ruft dann ihr Polstermöbelgeschäft an und bittet darum, schnellstmöglich bei ihr einen Ohrensessel abzuholen. Mit ihrer Putzfrau vereinbart sie einen vorzeitigen Termin: »Kommen Sie sofort, Ivanka, hier muss gründlich aufgeräumt werden.«

4

Der Gasthof am Marktplatz ist schon gut gefüllt, als Horst Leicht am späten Vormittag die Gaststube betritt, um sein ausgefallenes Frühstück nachzuholen. Er findet einen leeren Tisch, greift nach einer Tageszeitung, die zwischen zwei Holzleisten eingeklemmt an einem der Haken bei der Garderobe hängt und setzt sich so, dass er durch das Fenster auf den Marktplatz hinausschauen kann. Zu kühl sei das Wetter an Pfingsten gewesen, liest er. Als ob er das nicht selber wüsste. Nach welchen Kriterien die Nachrichten ausgesucht werden, würde mich schon mal interessieren, grantelt er in sich hinein. Die freundliche Bedienung bringt ihm ein großes Frühstück. Er legt die Zeitung zur Seite und wischt sich mit einer Hand über die Augen. Was soll er von dieser Sache heute Nacht halten? In einer Provinzstadt wird der Chef einer Bank umgebracht. Seine gut aussehende, junge Frau kommt spätnachts heim und findet ihn. Dem Mann ist in die Stirn geschossen, und er wird Stunden später noch mit einem Messer malträtiert. Außerdem finden sich im Bereich der Genitalien Schuhspuren an der Hose des Opfers.

Der Mörder muss den Mann gehasst haben, folgert Leicht. Es genügte ihm nicht, ihn nur umzubringen. Hat er nach dem Todesschuss auf die Rückkehr der Ehefrau gewartet und ist ausgerastet, als diese nicht kam? Befindet sich Karin Dachstein möglicherweise noch in Gefahr? War der Tote nicht das einzige Ziel oder vielleicht das falsche? Die Gedanken durchfließen sein Gehirn wie einen Filter. Einiges wird hängen bleiben. Er darf sich keinen Fehler mehr leisten. Nicht so kurz nach dieser Attelmanngeschichte.

Am Nebentisch unterhalten sich einige ältere Männer so laut, dass Leicht dem Gespräch folgen kann, ohne sich anstrengen zu müssen. Die Sicht auf den Tisch ist ihm durch die an der Garderobe hängenden Mäntel verdeckt. Thema ist die Ermordung von Helmut Dachstein. Offenbar hat sich die Sensation bereits in der Stadt verbreitet. Klar, denkt Leicht. Die Ortspolizei und der Notarzt. Ich bin gespannt, was morgen in der Zeitung steht.

»Mich wundert das nicht«, hört er eine tiefe Stimme vom Nebentisch. »Da gibt es viele, die dem die Pest an den Hals gewünscht haben. So wie der sich aufgeführt hat.«

»Wisst ihr noch, wie er seinen Vorgänger abgesägt hat?«, führt ein anderer Mann das Gespräch fort. »Der Schwarzkopf hat Glück gehabt, dass er nicht ins Gefängnis gekommen ist. Der ist mit seiner Frau nicht umsonst an den Bodensee gezogen. Hier hat er sich nicht mehr sehen lassen können.«

»Und dem Jakob hat er den Hahn zugedreht, dass er sein Geschäft hat zumachen müssen. Jetzt lebt der von Hartz IV«, wirft eine hohe Fistelstimme ein.

Alle am Tisch können offensichtlich eine Geschichte über den Toten beisteuern. Nichts los mit de mortuis nil nisi bene (über Tote spricht man Nichts oder nur Gutes) in dieser Stadt, denkt Leicht.

»Vielleicht hat das aber mit seinem Geschäft gar nichts zu tun«, spinnt ein anderer den Faden weiter. »Seine Frau ist kein Kind von Traurigkeit.«

»Er auch nicht«, fügt der Bass hinzu. »Das mit der Murr hat doch jeder gewusst.«

»Die wird nicht die Einzige gewesen sein«, mutmaßt die Fistelstimme, und alle murmeln zustimmend.

»Die Karin hat es manchmal aber auch arg übertrieben. Was man da aus dem Golfclub und dem Reitverein hört. Wenn nur die Hälfte stimmt, dann hat der schwer getragen an seinem Geweih«, lässt sich eine neue Stimme in lokalem Dialekt vernehmen. Gelächter schallt vom Nebentisch zum Kommissar herüber. Der versucht gerade unkonzentriert, das weiche Frühstücksei so aufzuschlagen, dass möglichst wenig Dotter danebenfließt. Die Unterhaltung am Nachbartisch nimmt seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch.

»Da werden die Kriminaler schwer im Dunkeln tappen, bis sie den finden«, meint der Mann am Kopfende des Tisches.

»Oder sie finden gleich mehrere. Aber ob da der Richtige dabei ist? Auf jeden Fall wird es spannend«, kichert die unangenehme Fistelstimme.

Leicht überlegt kurz, ob er sich an den Tisch setzen und sich zu erkennen geben soll.

Unfug! Alles nur Gerüchte. Dem Gespräch hört er aber weiterhin aufmerksam zu.

Als er sein Frühstück beendet hat, holt er das Handy aus der Tasche und ruft seinen Oberkommissar an. »Otto, komm sofort. Ja, lass alles andere stehen und liegen.«

Eigentlich hasst er die Leute, die in einem Lokal ihre Finger nicht vom Fon lassen können. Nach vierzig Minuten trifft sein Kollege Otto Müller ein. Hauptkommissar Leicht unterrichtet ihn kurz und prägnant über den Verlauf seines bisherigen Tages.

»Das riecht nach Arbeit«, kommentiert Otto den Bericht. »Fangen wir an? Erst sein Arbeitsplatz, dann seine Frau, dann seine Freizeit?«

»Wir haben nichts Besseres. Also los!«, bestätigt der Hauptkommissar.

In der Bank ist seit Stunden jedem Mitarbeiter, vom jüngsten Azubi bis zum langjährigen Leiter der Devisenabteilung, bekannt, dass der Chef tot und einem Mordanschlag zum Opfer gefallen ist. Bei ihrer Ankunft werden die beiden Kommissare bereits im Büro des Stellvertreters von Direktor Dachstein erwartet.

»Eine schlimme Geschichte!«, eröffnet Konrad Kunath das Gespräch. »Haben Sie schon irgendeinen Anhaltspunkt?«

»Wir hoffen auf Ihre Hilfe«, antwortet Leicht.

»Mit der Bank hat das alles ganz sicher nichts zu tun«, versichert Dachsteins Stellvertreter. »Direktor Dachstein war ein sehr erfolgreicher und korrekter Chef. Wir werden ihn alle sehr vermissen.«

»Gab es denn irgendwelche Unstimmigkeiten in letzter Zeit?«, fragt Leicht.

Die beiden Ermittler betrachten den Befragten aufmerksam. Nach längerem Nachdenken erwidert er, dass er sich beim besten Willen an nichts erinnere, was irgendwie relevant sein könne.

»Wie lange sind Sie denn schon hier?«, will Leicht wissen.

»Gut zehn Jahre«, antwortet der Mann.

»War Dachstein schon der Chef im Hause, als Sie kamen?«

»Nein, damals führte Direktor Schwarzkopf die Bank.«

»Ist er in Pension?«

Der stellvertretende Direktor zögert kurz. Sein Blick wandert unsicher durch das Büro und bleibt an einem hohen mexikanischen Kaktus in der Ecke neben dem Fenster hängen.

»So kann man sagen, ja«, redet der Mann seltsam abwesend vor sich hin.

»Also, was ist, Herr Kunath? Ist Schwarzkopf in Pension oder nicht?« Horst Klein zeigt sich ungeduldig und Otto Müller beugt gespannt seinen Oberkörper vor, um die Fragen seines Kollegen zu unterstreichen.

»Das ist zwei Jahre her und Karl Schwarzkopf war damals 57 Jahre alt«, antwortet Kunath kurz.

Die beiden Beamten warten, aber es folgt keine weitere Erklärung.

»Ist es üblich, in diesem Alter aufzuhören? War der Mann krank?«

»Nein, nein. Er ist vorzeitig gegangen.«

Wieder warten die beiden vergeblich auf eine weitere Erläuterung.

»Aus welchem Grund ist Direktor Schwarzkopf vorzeitig gegangen? Lassen Sie sich doch nicht alles aus der Nase ziehen, Herr Kunath. Der Chef einer solchen Bank wirft doch mit 57 Jahren nicht einfach hin und geht in Pension. Da muss doch etwas gewesen sein!«

Kunath fasst den Einwurf von Leicht zutreffend nicht als Frage auf. Sein Blick wandert vom Kaktus wieder zurück zu den beiden Kommissaren. Als die Stille belastend wird, ermuntert Otto Müller den Banker zu einer Antwort.

»Was ist? Was ist passiert mit Direktor Schwarzkopf?«

Der Angesprochene überlegt lange. Dann antwortet er vorsichtig: »Dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Es handelt sich um bankinterne Vorgänge. Es könnten auch Kunden betroffen sein.«

Die beiden Kommissare sehen sich irritiert an.

»Hallo, Herr Kunath. Es geht hier um Mord, nicht um eine Steuerhinterziehung! War Direktor Schwarzkopf in irgendwelche krummen Vorgänge verwickelt, die zu seinem Ausscheiden führten? Und welche Rolle spielte Dachstein dabei? Machen Sie schon den Mund auf! Oder müssen wir mit einem Durchsuchungsbefehl kommen? Das könnte peinlich werden!«

»Ich fürchte, Sie kommen zu spät«, lächeln Kunaths Lippen. Seine Augen erreicht das Lächeln nicht. »Ich kann Ihnen zu diesen Vorgängen nicht mehr sagen. Wenn Sie dazu etwas wissen wollen, müssen Sie wohl mit Herrn Schwarzkopf selber sprechen.«

Der ehemalige Direktor bezieht noch monatlich Bezüge von der Bank und hat in Nonnenhorn am Bodensee sein Domizil aufgeschlagen. Dies sind die einzigen Informationen, mit denen Kunath die zwei Kommissare verabschiedet.

Beim Verlassen der Bank erklärt Leicht seinem Kollegen frustriert:

»Seit die Staatsanwaltschaften die großen Banken in Frankfurt fast regelmäßig durchsuchen, kannst du mit einer Hausdurchsuchung nicht einmal mehr in der Provinz Eindruck machen. Auf nach Nonnenhorn, bevor morgen alles in der Zeitung steht! «

5

In der Klinik von Dr. Maximilian Mayer herrscht die übliche Montagshektik. Nur etwas intensiver, weil nach dem Pfingstfest ein dreitägiges Wochenende aufzuarbeiten ist. Dr. Mayer führt seine Visiten mit gewohnt souveräner Ruhe durch und bittet dann die Leiterin der psychosomatischen Abteilung, Dr. Babette Sauer, zu sich in sein Büro.

»Babette, Sie haben mir doch neulich von einem Ihrer Schmerzpatienten erzählt. Von dem mit dem Zeckenbiss, der Borreliose. Ist der noch bei Ihnen?«

»Ich therapiere ihn, ja. Ist etwas mit ihm?« Frau Dr. Sauer sieht verwundert an dem massigen Mann hoch. Es ist nicht seine Art, sich nach ihren Patienten zu erkundigen.

»Haben Sie mir nicht gesagt, dass die Ursachen seiner Schmerzen nicht in erster Linie bei seiner Krankheit zu suchen sind? Er hat Traumata erlitten, die mit seinem Berufsleben zusammenhängen?«

»Das ist richtig, Herr Dr. Mayer. Dass Sie sich daran erinnern!«

»Ich möchte gerne Näheres wissen. Der Fall interessiert mich.«

»Der Mann hat sich von ziemlich weit unten heraufgearbeitet, hat eine Fabrik aufgebaut und alles wieder verloren. Jetzt ist er mittellos, lebt dafür aber noch ganz passabel.

»Macht er irgendjemanden für sein Unglück verantwortlich?«, fragt der Chefarzt nach.

»Ja. Ich glaube, ich habe es neulich schon erwähnt. Er gibt die Schuld unserer Bank, insbesondere ganz persönlich Direktor Dachstein.«

»Fertigen Sie Protokolle von Ihren Sitzungen?«

Wieder wirft die Ärztin einen irritierten Blick zu ihrem Arbeitgeber.

»Gedächtnisprotokolle ja, keine Wortprotokolle!«

»Haben Sie etwas dagegen, wenn ich mir diese einmal ansehe? Wie heißt der Patient doch gleich?«

»Baumann, Wolfgang Baumann, Herr Dr. Mayer.«

»Lassen Sie mir diese Unterlagen in mein Büro bringen, Babette. Ich möchte mich mit Ihnen gern über den Fall unterhalten, wenn ich die Akte studiert habe.«

Was ist denn in den gefahren, denkt Frau Dr. Sauer. Ich habe noch gar nicht gemerkt, dass er sich für meine Arbeit interessiert. Er hat wohl über Pfingsten einen Artikel über ganzheitliche Medizin gelesen.

Nachdem Dr. Mayer in sein Büro zurückgekehrt ist, steuert er zielstrebig auf seinen Schreibtisch zu und drückt eine gespeicherte Nummer in die Telefonanlage.

Es läutet mehrmals, bis er Karins Stimme hört.

»Grüß dich, Max.« Karin Dachstein hat auf ihrem Display die vertraute Nummer erkannt und weiß, mit wem sie verbunden ist.

»Geht es dir einigermaßen? Kann ich etwas für dich tun? Du lässt es mich wissen!«

»Aber ja, Max. Danke, dass du anrufst. Ich bin ziemlich fertig.«

»Kann ich mir denken. Darf ich dich zum Essen einladen? Du musst raus aus deinen vier Wänden!«

»Nett von dir. Aber nicht in der Stadt. Die Leute zerreißen sich die Mäuler.«

»Dann fahren wir halt ein paar Meter. Dann können wir uns in Ruhe unterhalten«, bestimmt er.

Als sie am Abend in einer gemütlichen Gaststube am Kachelofen sitzen und gemeinsam einen gebratenen Donauwaller zerlegen, erzählt Karin, welche Szene sie vorgefunden hat, als sie nachts vom Golfclub heimkam. Maximilian Mayer hört aufmerksam zu, ohne sie zu unterbrechen. Nachdem Karin ihren Bericht beendet hat, äußert er nur ein »Seltsam, höchst seltsam« und wendet sich wieder seinem Teller zu.

»Was wolltest du denn mit Helmut besprechen, Max?«, fragt Karin.

»Wieso? Wollte ich?«, fragt der zurück.

»Du hast mir doch gestern gesagt, du wolltest mit ihm etwas bereden und er solle mehr auf sich aufpassen. Weißt du etwas, was ich auch wissen muss?«

Maximilian Mayer legt sein Besteck langsam zur Seite, faltet die weiße Leinenserviette auseinander und betupft sich sorgfältig den Mund. Dann knüllt er das Tuch umständlich zusammen und legt es neben den Teller. Seine Augen sind müde, und der schwere Kopf neigt sich zu Karin.

»Ich weiß nicht, ob das jetzt noch wichtig ist. Wir sollten Gras über die Sache wachsen lassen.«

»Max, jetzt rede schon! Ich möchte das wissen!«

Der so selbstsichere Mann versucht, eine ausweichende Antwort zu formulieren. Aber Karin unterbricht ihn sofort.

»Was soll denn der Eiertanz, Max? Raus mit der Sprache! Wie lange kennen wir uns jetzt? Also, was ist los?«

Beide, Max und Karin, entstammen eingesessenen Familien. Trotz des Altersunterschieds von fünfzehn Jahren sind sie sich in dieser Stadt immer wieder über den Weg gelaufen.

In den Jahren ihrer engen Zusammenarbeit im Golfclub hat sich die Bekanntschaft zwischen ihnen zu einer Freundschaft entwickelt. Karin erledigt die tägliche Arbeit und Max lässt sie gewähren und beschränkt sich aufs Repräsentieren. Sie interessiert sich für die Tätigkeit von Max im Magistrat und diskutiert mit ihm die Angelegenheiten der Stadt und die kleinen kommunalen Streitigkeiten und persönlichen Rivalitäten. Ihr Ohr hat sie nahe bei den Leuten, und so erfährt Max in diesen Gesprächen mehr über die Stimmungen und Meinungen, als er aus der Lokalzeitung entnehmen kann. Sie ihrerseits ist aus erster Hand immer bestens über die städtischen Planungen und Entwicklungen informiert, was für ihren Mann vorteilhaft war.

»Ich wollte mit Helmut wegen dieser Katy-Murr-Geschichte reden«, sagt er schließlich vorsichtig. Er weiß nicht genau, wie viel Karin davon bekannt ist. »Die Leute haben nicht aufgehört, darüber zu tratschen und Katys Mann, der Buchhändler, scheint völlig abgestürzt zu sein. Ich meinte, dass Helmut diese Sache schaden könnte und wollte ihn davor warnen.«

Karin seufzt erleichtert auf.

»Aber Max, das sind doch olle Kamellen. Diese Katy hat sich in Helmut verguckt und einen gut verdienenden Onkel für ihren Sohn gesucht. Der Murr wäre mit seinem Laden doch nie auf einen grünen Zweig gekommen. Ich denke, diese Sache ist durch. Männer in Helmuts Alter verlieren schon manchmal den Kopf. Ich weiß auch nicht, was sie sich damit beweisen wollen.«

Die grünen Kacheln am Ofen wärmen ihre Rücken, und ein feiner Geruch weht von der Küche in die mit Holz getäfelte Gaststube herüber.

»Du bist eine kluge Frau, Karin. Nicht alle beurteilen das Verhalten von Helmut wie du.« Mit seiner angenehmen, tiefen und leisen Stimme kann der Arzt unangenehme Dinge aussprechen und dennoch seinen Zuhörer beruhigen. »Manche meinen, Helmut habe seine Macht ausgenutzt und anderen Menschen geschadet.«

»Meinst du, deshalb musste er sterben?«, fragt sie nachdenklich zurück.

»Ich weiß es nicht, Karin. Aber ich mache mir natürlich Gedanken. Die Polizei wird in nächster Zeit gewaltige Unruhe in die Stadt bringen, bis sich alles geklärt hat. Viel wird vermutet werden, und ich befürchte, es wird auch viel gelogen. Unter der schönen Oberfläche gibt es Neid, Dummheit und manche offene Rechnung. Die Stadt wird sich verändern, und das betrifft uns alle.«

Max hat seine schwere, gepflegte Hand schützend auf Karins Handrücken gelegt.

»Wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen und müssen zusammenhalten. Und jetzt trinken wir ein Glas Wein! Das Leben geht weiter! Wie geht es eigentlich deinem alten Herrn?«

»Papa ist zum 15. Juni in Vinca. Wie jedes Jahr.«

»Ach ja«, stutzt Dr. Mayer, »hätte ich fast vergessen. Treffen sich die Danuvier wieder einmal. Hat er noch Kontakt zu seinem alten Budapester Kollegen?«

»Die sind gute Freunde geworden. Seit Dr. Szabo ebenfalls pensioniert ist, stecken die emeritierten Oberstudiendirektoren ihre Köpfe noch enger zusammen.«

»Dann ist deine Mutter ja etwas entlastet. Untätige alte Männer können eine Plage sein.«

»Kann dir mal nicht passieren, Max. Da bin ich mir ganz sicher.«

Die angenehme Atmosphäre der Landgaststätte hilft Max, Karin über diesen schrecklichen Tag hinwegzubringen.

6

Weißer Abenddunst liegt bereits über dem Bodensee, als Horst Leicht und Otto Müller Nonnenhorn erreichen. Der kurzweilige Weg durch das Allgäu führte sie in eine Gartenlandschaft mit herrlich blühenden Obstbäumen. Neben einem gepflegten, kleinen Weinhang finden sie ein schmuckes, weiß leuchtendes Haus.

»Schwarzkopf« lesen sie über dem Briefkasten an der Gartentür. Hauptkommissar Leicht drückt den Messingknopf und hört ein leichtes Krächzen aus der Sprechanlage. Es meldet sich eine müde weibliche Stimme.

Ob Herr Schwarzkopf zu sprechen ist, will er wissen, ohne sich zu erkennen zu geben.

»Karl Schwarzkopf. Wer will mich sprechen?«, hört er eine kräftige Männerstimme nach wenigen Sekunden aus der Sprechanlage.

»Kripo Ulm«, antwortet Leicht.

»Ach, Sie sind schon da.«

An der Haustür erscheint ein untersetzter, lächelnder Herr. Zart gerötete Wangen im runden Gesicht unterstreichen den freundlichen Eindruck. Er trägt eine einfarbige graue Hose mit scharfen Bügelfalten und eine grüne, karierte Wollweste. Die weißen, ordentlich gescheitelten Haare und die schwarzen Lederpantoffeln runden das Bild des arrivierten Hausvaters ab.

Karl Schwarzkopf kommt ihnen bis zur Gartentür entgegen. Aus runden, randlosen Brillengläsern blicken hellblaue, intelligente Augen ohne jedes Misstrauen auf die beiden Kripobeamten.