Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

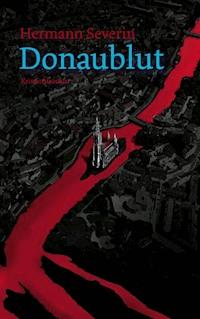

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Die Abiturklasse des Deutschorden-Gymnasiums Bad Mergentheim unternimmt ihre Klassenfahrt nach Apulien. Die Schüler Hannes, Gregor, Petra und Paul sind vom Mythos des Castel del Monte fasziniert. Sie beginnen, nach dem Geheimnis zu suchen. Bei ihren Nachforschungen geraten sie in das Fadenkreuz der sizilianischen Mafia und des israelischen Mossad Was aber hat das damit zu tun, dass zwanzig Jahre später im Donauried Paul ums Leben kommt und Hannes, der inzwischen Abt eines Klosters wurde, im Flughafen München erschossen wird? Und warum landet Gregor bei einem Besuch im Louvre in Abu Dhabi in einem Gefängnisverlies? Hermann Severin ist ein Reisender. Er kennt die Menschen und Orte seiner Romane. In 'Heuschreckentanz' nimmt er seine Leserinnen und Leser mit nach Südafrika und Martinique. In 'Donaublut' folgt er dem Lauf der Donau und in 'Raupensicht' schlägt er den Bogen vom Donauried bis Palermo, Apulien und Abu Dhabi.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 456

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Zum Gedenken an meinen Vater

Anmerkung des Autors

In einer Zeit, in der alles, außer das gute Benehmen, justiziabel ist, erscheint es ratsam zu betonen, dass es sich bei diesem Buch um einen Roman handelt, also um ein Produkt meiner Fantasie.

Die in der Gegenwart handelnden Personen habe ich erfunden. Sollte jemand sich selbst oder andere zu erkennen glauben, so wäre dies zufällig und nicht beabsichtigt.

H.S.

»Geschichte ist die Lüge, auf die man sich geeinigt hat.«

Voltaire(eigentlich Francois-Marie Arouet 1694 – 1778, franz. Philosoph der Aufklärung, Historiker und Schriftsteller)

»Je weniger ich im ganzen an unsere Zeit glauben kann, je mehr ich das Menschentum verkommen und verdorren zu sehen meine, desto weniger stelle ich diesem Verfall die Revolution entgegen und desto mehr glaube ich an die Magie der Liebe.«

Hermann Hesse(Pseudonym Emil Sinclair 1877 – 1962, deutsch-schweiz. Schriftsteller, Dichter, Maler)

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Epilog

Prolog

Jacob Starkbaum liegt längs gestreckt auf dem Damm, der den Wald und die Wiesen vor dem Hochwasser der Donau schützt. Er spürt das weiche, warmfeuchte Moos am Rücken und betrachtet durch die Wipfel der lichtstehenden Bäume den blauen Himmel über sich wie die Deckentapete eines Zimmers.

So intensiv, als sähe er dies alles zum ersten oder vielleicht letzten Mal, beobachtet er die großen, rundgeränderten Wolken, die wie pralle weiße Daunenkissen träge im unendlichen Blau hängen, und die zerrissenen, kleinen Zirrusfetzen weit darüber, die der Wind ostwärts über sie hinwegtreibt. Wenn die Sonnenstrahlen von Wolken und Blattwerk ungehindert auf ihn treffen, empfindet er einen stechenden Schmerz, kneift die Augen zusammen und schließt die Lider. Geheimnisvoll wie eine Bühnenbeleuchtung schimmert dann das gedämmte Sonnenlicht in seine geschlossenen Augen. Wohlig fühlt er die wärmenden Strahlen auf seinem Gesicht.

Seine zu Fäusten geballten Hände drücken Moosknäuel zusammen, dass sich zwischen den Fingern Tropfen bilden. Er dreht den Kopf leicht zur Seite, öffnet die Augen und beobachtet das Wasser des Flusses. Als ein blaues, breites Transportband, das auch die Zeit mit sich nimmt, fließt es beständig an seinem Ruheplatz vorbei.

Ein Schwanenpaar gründelt, und auf der anderen Uferseite sitzt eine Kolonie Kormorane wartend auf dem Gerippe eines abgestorbenen Baums, dessen kahle Äste wie Fingerknochen nach oben ragen.

Was bleibt ihm noch zu tun?, fragt er sich.

Seinen schwarzen Audi hat er an der Auffahrt zum Stauwerk auf dem Parkplatz abgestellt und das große weiße Kuvert mit den Szintigrammen auf dem Beifahrersitz liegenlassen. Den Brief hat er so gewendet, dass die Aufschrift nach unten zeigt und von außen nicht gelesen werden kann. Den kurzen Weg zu dem Platz, an dem er sich zunächst vorsichtig niederkniete und sich dann auf dem Rücken ausstreckte, ist er in den letzten Jahren, wenn es seine Zeit erlaubte, oft gegangen. Er liebt diesen Ort, weil er ihn für sich alleine hat.

Am Vormittag war er pünktlich zu dem Gespräch erschienen, das ihm Dr. Nordmann dringend angeraten hatte. Etwa eine halbe Stunde lang hat ihm der Urologe die vielen schwarzen Punkte auf den Kopien, die auf dem Schreibtisch ausgebreitet lagen, erklärt. Bereits nach den ersten Sätzen hat Jacob begriffen, was der Arzt ihm schonend nahezubringen versuchte und immer wieder am Rand der schwarzen Dia-Bilder den Aufdruck: Patient Jacob Starkbaum. Geburtsdatum 25.06.1954. Geschlecht: M gelesen. Zweifellos waren dies seine Daten. Die geringe Wahrscheinlichkeit einer Verwechslung, an die sich seine Hoffnung klammerte, hatte sich in Nichts aufgelöst.

Nur langsam haben die Erklärungen des Arztes den Weg in sein Gehirn gefunden. Wie eine gereizte Auster verschloss es sich gegen das Eindringen dieser Nachricht.

»Wie lange noch?«, hat Jacob schließlich mit rauer, belegter Stimme gefragt, als seine Gegenwehr zusammengebrochen war. Umständlich hat der Arzt die Röntgenblätter übereinander geschoben und sorgfältig in den großen, weißen Umschlag gesteckt.

»Schlecht zu sagen. Vielleicht noch ein Jahr. Sie können sich aber noch eine andere Meinung einholen«, hat er geantwortet und ihm mit ausladender Geste das Kuvert übergeben, als sei es eine wichtige notarielle Urkunde. Jacob hat resigniert den Kopf geschüttelt und gefragt, wie es ablaufen werde.

»Nicht schön. Aber die Palliativmedizin macht gewaltige Fortschritte.«

Mit dieser Auskunft und einem laschen Händedruck hat ihn der Arzt verabschiedet.

Was muss noch getan werden? fragt sich Jacob und presst das schon fast trocken gequetschte Moos in seinen Fäusten weiter zusammen. Ich muss Prioritäten setzen. Das Wichtige zuerst. Dann das weniger Schwere. Nein, zuerst das, was nur ich erledigen kann, was kein anderer zu wissen braucht.

Er öffnet die Augen weit. Wie ein Schirm hat sich eine große weiße Wolke vor die blendende Sonne geschoben. Über ihm kreist ein Mäusebussard. Er erkennt ihn an den braunen Spitzen seiner Schwingen und dem runden Halbbogen des Schwanzes. Elegant segelt der kräftige, gesunde Vogel mit gespannten Flügeln über den Baumwipfeln.

In diesem Bussard, der mit ausgebreiteten Schwingen die Thermik nutzt, die Niederungen der dichten Gebüsche unter sich lässt und im schrankenlosen Reich der Lüfte schwerelos seine konzentrischen Kreise zieht, erkennt er sich wieder.

Als Sohn eines Lehrers in der süddeutschen Provinz hat er es zum Landrat gebracht. Sein Weg hätte weiterführen können, aber er hat alle Angebote konsequent abgelehnt. Wie der Raubvogel über ihm sein Revier beherrscht und nicht ohne Not verlässt, so richtete er sich in seiner Heimat an der Donau ein. Das ferne Berlin, wohin ihn seine Partei gerne geschickt hätte, hat ihn nie gereizt.

Nein, setzt er seine Gedanken fort, das Wichtigste ist, alles zu bereinigen, was ihn belasten könnte. Sein Leben muss dringend entrümpelt, gesäubert werden, bevor ihn seine Kraft verlässt. Er erinnert sich daran, dass sein Parteifreund, Staatssekretär im Innenministerium, hinter vorgehaltener Hand berichtete, vor der letzten Wahl, deren Ausgang nicht sicher vorhersehbar gewesen war, all das, was die potenziellen Nachfolger bei Übernahme der Amtsgeschäfte nicht vorfinden sollten, in Kisten und Kartons verpackt zu haben, einschließlich der Festplatten, um sie sofort abtransportieren zu können, falls die Wahl negativ ausginge, und mit welcher Erleichterung er am Montag nach der Wahl die Kisten wieder auspackte.

Einen solchen Montag nach der Wahl wird es für ihn nicht geben. Daran hat Dr. Nordmann keinen Zweifel gelassen. Jacob bereut es jetzt, sich in den vergangenen Wochen den Torturen der vielen Untersuchungen ausgesetzt zu haben.

Bei der Biopsie hat er sich auf einen Stuhl setzen müssen, den es seiner Meinung nach nur bei Gynäkologen gab. Eine junge Frau hat seine Schenkel festgeschnallt und seine nackten Knie in kalte Metallschalen eingehängt. Mit gespreizten Beinen, hilflos und verletzbar wie noch nie in seinem Leben, hat er dem Arzt und dessen Assistentin beim Vorbereiten der Hohlnadeln zugesehen. Dann hat ihm die Frau das weiße Patientenhemd bis zum Nabel hochgeschoben und mit einer überraschend tiefen, festen Stimme gesagt, er solle etwas nach vorne rutschen, dann tropfe das Blut nicht auf den Stuhl.

Dann hat der Arzt, den Blick konzentriert auf einen Monitor gerichtet, ein Gerät in seinen Anus eingeführt und es zielgenau positioniert. Jacob hat ein metallisches Klicken gehört, einen kurzen stechenden Schmerz verspürt und beobachtet, wie der Arzt ein Röhrchen an die Frau weitergereicht, und diese die Ampulle mit einem Aufdruck beklebt und in eine vorbereitete runde Halterung in der Form eines Eierkochers gestellt hat. Diese Prozedur ist mit der Präzision eines CNC-gesteuerten Automaten elfmal wiederholt worden. Er hat den Vorgang wie ein unbeteiligter Zuschauer verfolgt.

Erst nachdem er losgeschnallt worden war und den fürchterlichen Stuhl verlassen konnte, hat er die blutige Schale am Boden stehen sehen und nur mit Mühe einen Brechreiz unterdrücken können.

Noch heftiger ist er erschüttert worden, als er wenige Tage später festgestellt hat, dass sein Ejakulat ein ekelerregender, blutiger Schleim war, und seine Frau mit einfühlsamem Verständnis die Betten sofort frisch überzogen und sich selbst stumm für zwanzig Minuten in das Bad zurückgezogen hat. Der Ton des minutenlang auf Annas Körper herabplätschernden Duschwassers, der vom Bad in das Schlafzimmer gedrungen ist, dröhnt noch immer in seinen Ohren.

Nachdem das Ergebnis der Biopsie zweifelsfrei festgestellt worden war, gesichertes Prostatakarzinom, Gleason-Grad 5+4, hat er sich selbstverständlich nach fundierter Beratung zur Radikaloperation entschlossen. Um weitere präoperative Erkenntnisse zu gewinnen, haben ihn seine Ärzte radiologischen Untersuchungen unterworfen. Eine davon hat ihm Dr. Nordmann vor wenigen Stunden erläutert: Der Krebs habe längst die Prostatakapsel durchbrochen und sich im Körper ausgebreitet. Eine solch ausgeprägte Filialisierung sei sehr selten. Jedenfalls habe er eine solche noch nie gesehen, hat der Arzt mit unverhohlenem wissenschaftlichem Interesse eingestanden. Eine Therapie mit Aussicht auf Heilung sei in diesem Stadium nicht mehr Erfolg versprechend.

Mannhaft hat sich Jacob erkundigt, welche anderen Alternativen er noch habe.

»Sie können sich dagegenstemmen oder es annehmen. Das Ergebnis ist das gleiche. Sie bestimmen, wie Sie die Zeit, die Ihnen bleibt, gestalten.«

Jacob hat versucht, mit dieser Information etwas anzufangen, und als er zu keinem Resultat kam, hat er den Arzt gefragt, was er selbst machte, wenn er in seiner Lage wäre. Dr. Nordmann schien auf eine solche Frage vorbereitet, denn er hat ohne Zögern geantwortet, er würde weitermachen wie bisher und hinzugefügt: Quidquid agis, prudenter agas et respice finem! Jacob hat mühsam lächelnd gefragt, ob es für diesen Rat, was du auch tust, tue es klug und bedenke das Ende, für ihn nicht zu spät sei.

Dafür sei es nie zu spät, hat der Arzt gemeint und hinzugesetzt, dass jeden Tag Menschen sterben, die sich nicht darauf vorbereiten könnten. Man könne es auch positiv sehen.

Der Bussard über ihm beginnt zu rütteln. Offensichtlich hat er eine Beute entdeckt. Gleich wird er sich herabstürzen, pfeilschnell mit eng angelegten Flügeln, wie ein Torpedo, ohne sich einen Knochen zu brechen. Ein Mensch bräuchte, wenn er nach Vogelart jagen wollte, eine Waffe und einen Fallschirm und zunächst einen Helikopter, um hochzukommen. Jacob versucht, seine Gedanken von sich wegzulenken. Er dreht sich leicht auf die Seite, weil ihn der Hüftknochen schmerzt und er so die Jagd des Bussards besser beobachten kann.

Er hat seiner Frau zugesagt, sofort nach dem Arztbesuch nach Hause zu kommen. Wie soll er ihr die veränderte Lage erklären? Wie werden seine Kinder reagieren, denen man die Nachricht nicht vorenthalten darf? Gut, sie stehen beide bereits auf eigenen Füßen. Gregor ist Arzt geworden und Marie Anwältin. Sie brauchen ihn nicht mehr. In gewissem Sinn hat Dr. Nordmann Recht. Es gibt schlechtere Situationen.

Jacob beobachtet den unentschlossen rüttelnden Bussard.

Wenn du Beute machen willst, musst du zuschlagen, möchte er ihm zurufen, und so, als habe der Raubvogel diesen Rat gehört, stürzt er wenige Meter von ihm entfernt zu Boden. Im letzten Augenblick vor dem Aufprall spreizt er die Schwingen. Jacob hört ein empörtes Pfeifen und sieht den Vogel zufrieden auffliegen. In den Fängen hält er eine immer noch quietschende, dicke Maus. Der Bussard verschwindet über den Wipfeln der Bäume aus seinem Gesichtsfeld. Gut gemacht, lächelt Jacob und vergisst für einen Augenblick, was ihn niederstreckt.

Von der Sonne erhitzt setzt er sich auf, schlüpft aus den Schuhen, befreit sich von den Socken und stopft sie in die Schuhe zurück. Verspielt streichen seine Lippen über die kurzen, weichen Haare auf seinem Unterarm. Vorsichtig beißt er sich in die Haut und betrachtet konzentriert den Abdruck seiner Zähne. Er schaut einem Marienkäfer zu, der sich mühsam über die schwarzen, gekräuselten Haare vom Ellbogen zum Handgelenk nach vorne kämpft. Die durchsichtigen farblosen Flügel stehen sorgfältig gefaltet hinten unter den rot gepunkteten Deckeln vor. Ein vorsichtiges Kerlchen. Er ist immer zum Abflug bereit, denkt Jacob. Während der kleine Käfer auf sechs krummen Beinchen über die Armhaare, die sich durch die leichte Reizung der Haut etwas aufgestellt haben, hinwegschaukelt, zählt Jacob die schwarzen Flecken auf dem roten Rücken. Er kommt auf sieben. An seinem Handgelenk knapp oberhalb des braunen, ledernen Bands der Armbanduhr klettert ein schwarzer Ohrwurm mit der kleinen Zange am rückwärtigen Ende hoch. Jacob wirft einen Blick auf das Zifferblatt, denkt an die Zusage, die er seiner Frau gegeben hat und pustet den Ohrwurm weg. Der Marienkäfer fliegt davon.

Die Nachmittagssonne hängt wie ein sattgelber, gerundeter Laib über den Baumwipfeln und brennt auf Jacob herab. Wie in einer paradiesischen Lichtung fühlt er sich an seinem von hohen Bäumen und dem ruhigen Fluss umsäumten Liegeplatz. Der Geruch von jungem Gras und die herben Düfte mooriger Erde und alter Bäume vermischen sich zu einem betäubenden Bukett. Die Luft flirrt und kein Windhauch bewegt die zarten Blätter der mächtigen Buchen und gewaltigen Eichen über ihm. Eine unbändige Lebenslust steigt in ihm auf. Sein kräftiges Herz pumpt glutheißes Blut durch den Körper, auf den er sich nicht mehr verlassen kann. Jetzt soll also alles vorüber sein, pocht es ungläubig in seinen Schläfen, und das Pochen schwillt an zu einem Hämmern, und die immer noch verzweifelt hoffende Frage wandelt sich zur donnernden Antwort: Jacob, du hast dein Spiel gehabt. Rien ne va plus. No more bets. Aus. Nichts geht mehr.

Erschöpft lässt er sein Gesicht auf die Arme sinken, schiebt langsam eine Hand unter den Hosenbund, als solle sie prüfen, ob sie willkommen sei und umfasst dann schützend sein Glied wie die dargebotene Hand eines Kameraden, mit dem ihn ein gemeinsames Schicksal verbindet. Er spürt ruhige, kräftige Pulsschläge, seine Lider werden schwer, und endlich entschwinden seine Gedanken in der grenzenlosen Leichtigkeit eines tiefen Schlafs.

Jacob sieht sich am Fuße einer Leiter. Unendlich hoch ragt sie hinauf. Obgleich er kein Ende erkennen kann, umklammert er mit beiden Händen die geriffelten Holme, und seine Beine schieben ihn Sprosse für Sprosse nach oben.

Furchtsam und neugierig hat er die Leiter bestiegen, die auf dem Waldboden begann, nun in eine enge Röhre aus transparentem, milchweißem Acrylglas führt und sich endlos nach oben erstreckt. Er fühlt die glatte Oberfläche der Röhre, an der sein Rücken entlangstreift und die ihm die Angst vor dem Absturz nimmt. Er steigt immer weiter und ist weit über den Baumwipfeln angelangt, die ihm von unten so hoch und unerreichbar schienen. Außerhalb der Röhre gleißt helles Licht, das nur gedämmt zu ihm durchdringt. Seine Beine beginnen zu schmerzen. Jacob stellt beide Füße nebeneinander fest auf eine Sprosse, drückt die Knie durch, presst seinen Rücken an die Röhrenwand, entkrampft seine Hände und legt den Kopf in den Nacken. Weit über sich scheint die Leiter in einem kreisrunden Licht zu enden. Wie von einem Magneten angezogen, steigt er weiter. Die ungeübten Muskeln seiner Oberschenkel brennen, und zwanghaft willenlos setzt er immer wieder einen Fuß über den anderen.

Als die Holme enden, öffnet sich die Röhre inmitten eines riesigen Eisgebirges. Jacob steigt von der Leiter und betritt vorsichtig gebückt den milchglasigen Boden einer endlosen Höhle. Wie ein Blinder tastet er sich vorwärts, und als er spürt, dass ihn der Boden sicher trägt, richtet er sich auf, macht einige Schritte und sieht sich um.

Waben wie in einem Bienenstock häufen sich links und rechts des Höhlenganges. Unter und über sich sieht er endlos aufgetürmte, milchglasige Oktogone. Er geht einige Meter weiter, schirmt seine Augen gegen das Licht ab und versucht, hinter den Scheiben etwas zu erkennen. Er wischt ein Guckloch frei und späht hindurch.

Schemenhaft sieht er die Umrisse einer menschlichen Figur ohne Gesicht und durchsichtig wie die Larven der Bachforellen.

Er beobachtet dieses fremde Wesen, das scheinbar bewegungslos verharrt, eine Weile und geht den langen Gang in die Höhle weiter. In jedem dieser aneinandergereihten, türlosen Wabenräume erkennt er eine solche transparente Silhouette.

Er fühlt sein Körpergewicht schwinden und gerät in ein Hochgefühl der Sorglosigkeit. Alles, was ihm wichtig war, erscheint ihm plötzlich bedeutungslos. Sogar seine todbringende Krankheit hat den lähmenden Schrecken verloren, den er noch vor wenigen Augenblicken verspürte. Er reckt sich und sieht in dem Inneren der Höhle wie im Kegel eines Suchscheinwerfers die Umrisse einer Gestalt, die ihm vertraut vorkommt. Verwundert wird er sich bewusst, dass er weder Angst noch Freude empfindet. Völlig gleichmütig setzt er Schritt vor Schritt und erkennt, als er schon ganz nahegekommen ist, dass er richtig ahnte. Seltsam entfremdet und ohne Ausdruck einer Überraschung, so als habe er ihn erwartet, steht sein Vater vor ihm. Vor über zehn Jahren schon war er verstorben.

»Wo bin ich?«, fragt Jacob und breitet ratlos seine Arme aus.

Als wären seine Frage und ihre Begegnung die natürlichsten Sachen der Welt, bekommt er eine erklärende Auskunft.

»Im Jenseits, Jacob. In der Welt der Sammlung. Hier ist das Wesentliche beheimatet. Das Körperlose. Ich wusste auch nichts davon. Du brauchst keine Angst zu haben.«

»Ich habe keine Angst. Ich bin verwundert. Ich habe mir das anders vorgestellt, Vater.«

»Ich auch, Jacob. Aber es ist besser so, denn nichts hat ein Ende. Was bleibt, ändert sich. Was sich ändert, bleibt. Es ist das Wesentliche.«

Die Stimme seines Vaters klingt ruhig und gleichmütig, seine Gesten sind langsam und emotionslos. Jacob versteht den Sinn der Worte nicht.

»Das Jenseits? Das Paradies? Ist das hier das Paradies?«

Sein Vater lächelt nachsichtig.

»Der Ort der Wandlung, Jacob, der Einsicht und der Veränderung, des Überlegens und des neuen Anfangs.«

Sein Lehrervater spricht, als habe er dies immer gewusst und müsse es einem etwas zurückgebliebenen Schüler erklären, so wie er ihn erlebte, wenn er als Kind eine törichte Frage stellte.

»Kein Gericht, keine Hölle, kein Fegefeuer, kein Paradies?«, stammelt er fragend.

»Ein Ort der Erholung und des Nachdenkens«, wiederholt sein Vater geduldig.

»Und Gott? Kein Gott?«

»Ein Wille, Jacob, ein Gesamtes, dem man sich nicht entziehen kann. Kein Zwang, unendliche Freiheit. Aber ein Wille, der alles umgibt.«

Als der Vater sieht, dass Jacob nichts versteht, nimmt er ihn an der Hand und führt ihn zu einer jener transparenten Waben.

»Das Wesentliche«, deutet der Vater auf die Kontur im Innern, »das ist, was bleibt und sich ändert. Siehst du die Namen dort. Sie zeigen die Entwicklung der Wesen.

Hier liest du untereinander Fritz, James, Carl. Das Wesen von Fritz änderte sich zu demjenigen von James und das Wesen von James zu demjenigen von Carl.

Sie ändern sich, weil sie Erfahrungen sammeln und nachdenken. Du verstehst mich nicht? Hier schau, dieses Wesen kennst du.«

Er zieht ihn hinter sich her und bleibt vor einer Aufschrift stehen: Sokrates, Giordano Bruno, Adolf Hitler.

Jacob erschrickt und schaut entsetzt zu seinem Vater.

»Das kann doch nicht das gleiche Wesen sein!«

Der Vater lächelt nachsichtig.

»Doch Jacob. Du kennst das Wesen in ihren drei Erscheinungen.

Sokrates war ungebildet, faul, eigensinnig, überheblich, auf grüblerische Art intelligent, mutig und gutmütig. Er hat aus Überzeugung, Stolz und Rechthaberei die Möglichkeit zur Flucht ausgeschlagen und das Gift getrunken. Seine Schüler haben aus ihm einen Philosophen und Märtyrer gemacht. Nicht ganz uneigennützig, wie du weißt.

Das Wesentliche hat nachgedacht und sich geändert.

Giordano Bruno war hochgebildet, sehr fleißig, ehrgeizig, stolz und eigensinnig. Er fühlte sich seinen Zeitgenossen weit überlegen und war es wohl auch. Viel mutiger als Galileo Galilei wurde er deshalb verurteilt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Sein trotziger Satz, mit größerer Furcht verkündet ihr das Urteil gegen mich, als ich es entgegennehme, ist im Gedächtnis seiner Nachwelt eingebrannt und beleuchtet seinen Charakter.

Das Wesentliche hat sich erholt und geändert.

Hitler war faul, halbgebildet, wagemutig, trotzig, machtbesessen und grausam. Er errichtete die Scheiterhaufen für andere und glaubte an die Vorsehung wie Bruno an den Weltgeist. Er entzog sich dem Urteil über seine Taten, weil er bei seinem Selbstverständnis keinen Richter über sich duldete.

Dass es mit diesen Eigenschaften immer wieder scheiterte, darüber denkt das Wesen hinter dieser Wand nach und wird sich ändern.«

Jacob hört die ohne jede Gemütsregung vorgetragenen, ungeheuren Erklärungen seines Vaters wie eine Kakophonie von Schlägen auf hart gespannte Trommelhäute.

»Das ist doch keine Entwicklung zum Guten«, bricht es aus ihm heraus.

Der Vater schaut ihn verwundert an.

»Was ist gut, und was ist böse? Und wie kommst du darauf, eine Zielrichtung der Entwicklung hin zum Guten zu erwarten? Das Wesentliche verarbeitet seine Erfahrungen und ändert sich in eigener, freier Entscheidung.«

»Oh Gott!«, stöhnt Jacob.

»Gott«, sagt der Vater, »das ist Vollkommenheit und die Mündung der Entwicklung.«

Jacob versteht nicht.

»Wenn diese Wesen alle Eigenschaften außer Gleichmut und Barmherzigkeit abgelegt haben, dann ist ihre Entwicklung abgeschlossen und sie können diesen Ort verlassen. Solange sie noch gieriges Streben nach Macht, Ansehen, Besitz und Liebe in sich haben, werden sie sich weiter ändern. Gleichmut und Barmherzigkeit sind Ziel und Erlösung. Wann und ob ein Wesen dieses Ziel erreicht, liegt in seiner freien Entscheidung.«

Nach diesen Worten lässt der Vater Jacobs Hand los, wendet sich um, geht den langen Gang zurück, und sein Bild löst sich langsam auf.

Während Jacob noch schockiert hinter ihm herblickt, fühlt er sich an den Schultern gepackt und geschüttelt. Irritiert öffnet er die Augen und sieht in das besorgte Gesicht von Anna. Wie in verlangsamter Zeitlupe bewegen sich ihre vollen Lippen, die er an ihr so liebt, und aus weiter Ferne hört er sie fragen:

»Was machst du denn hier? Bist du verrückt geworden? Ich warte seit Stunden auf dich. Ich habe Dr. Nordmann angerufen und suche überall nach dir.«

Er streckt ihr unendlich müde seine Arme entgegen, und sie kniet sich neben ihn in das Moos. Er drückt sein Gesicht in ihre Haare, und erst als es nass ist, fühlt er, dass sich ihre Tränen vermischen und Dr. Nordmann ihr mehr gesagt hat als die Abfahrtszeit aus der Praxis.

Nach einigen Minuten gemeinsamer Verzweiflung löst sie sich aus seiner Umklammerung, steht auf und streckt ihm die Hand entgegen. Er ergreift sie und zieht sich hoch. Seine Schuhe, in denen die Socken stecken, trägt er in der Hand. Barfuß geht er auf dem weichen Waldboden zu seinem Auto.

Am Rand des Kiesweges stehen einige abgeknickte Brennnesseln, an deren unteren Blättern ein sich peristaltisch bewegendes Knäuel aus grünen, unansehnlichen Würmchen hängt. Er beobachtet fasziniert die kleinen Raupen, die übereinander kriechend das Blatt fressen, auf dem sie sitzen.

Anna, die schon einige Schritte weitergegangen ist, kehrt um, und als sie sieht, was Jacob in Bann geschlagen hat, erklärt sie, dass diese hässlichen Raupen einmal Tagpfauenaugen werden und niemand glauben kann, dass so schöne, schwerelos durch die Luft tanzende Schmetterlinge zuvor Raupen waren, die nichts anderes taten, als unter Brennnesseln herumzukriechen und zu fressen.

Auf dem Parkplatz steht Annas roter Peugeot neben Jacobs schwarzem Audi.

Während sie den Schlüssel aus der Tasche ihrer Jeans nestelt, fragt sie, ob er jetzt nicht wieder seine Schuhe anziehen wolle. Jacob schaut verwundert auf seine Hand, die immer noch die Schuhe hält. Er starrt kurz vor sich hin, als wären seine Gedanken irgendwo im Dunkeln verhakt und schüttelt dann befreit den Kopf.

»Schmetterlinge brauchen keine Schuhe«, antwortet er lächelnd und wirft die braunen Slippers achtlos auf den Rücksitz.

1

»Ich kann den Mann gut verstehen.«

Marion wirft ihrem Kollegen aus seltsam grünen Augen einen unzweideutigen Blick zu. Josef nickt versonnen vor sich hin, wie es seine Art ist. Bei seinem Nicken bleibt unklar, ob er seiner Kollegin zustimmt oder gar nicht gehört hat, was sie sagte.

Der Streifenwagen mit dem ausgeschalteten Blaulicht auf dem Dach bewegt sich langsam wie ein verlorener Käfer auf dem Netz von betonierten Wirtschaftswegen, das die Wiesen und Felder des Donaurieds durchzieht. Die vereinzelten Gehöfte liegen ungeordnet wie aus einem Knobelbecher gefallene rotbedachte Würfel zwischen den Birkengruppen und Sträuchern.

Ein weiter, blauer Himmel spannt sich über die saftgrüne Ebene, und weit vor ihnen steigen zwei gigantische Betontrichter auf, die Säulen aus weißem Dampf in den wolkenlosen Himmel entlassen. Josefs Augen kleben an den mächtigen Kühltürmen des Atomkraftwerks, die diese friedvolle Landschaft seltsam verfremden.

»Was hast du gesagt?«, fragt er ohne wirkliches Interesse.

»Ich kann den Mann verstehen, wenn er von hier verschwindet. Geld hat er genug verdient mit seinen Puten. Ich bin gespannt, was seine Frau uns zu erzählen hat.«

Über den endlosen Wiesenflächen schwebt in der Vormittagsstunde noch eine schmale Dunstdecke, die von der Morgensonne langsam aufgesogen wird. Darunter schreiten vereinzelt Störche, blicken starr geradeaus, drehen mit ihren Teleskophälsen die Köpfe ruckartig mal nach rechts, mal nach links und rammen gelegentlich mit ihren Schnäbeln Markierungen in die Erde, als stünden sie auf der Gehaltsliste des Vermessungsamtes.

Am Ende der schmalen Straße liegt ein langgestrecktes, ebenerdiges Stallgebäude, neben dem ein hohes Futtersilo wie ein säkularer Campanile aufragt.

Mitten auf der befestigten Fläche vor dem Gebäudekomplex steht ein jagdgrüner Mercedes-Geländewagen. Daneben wartet in einem roten Sportwagen der gleichen Marke eine Frau, die aussteigt, als das Polizeifahrzeug auf das Anwesen einbiegt.

»Bächle-Schmidt«, stellt sie sich den beiden Uniformierten vor. »Nennen Sie mich Bächle«, fügt sie unkompliziert hinzu.

»Ich kann mir das alles nicht erklären«, sprudelt sie los, während die frischgebackene Polizeiobermeisterin noch nach ihrem Notizblock sucht.

»Seit drei Tagen ist mein Mann verschwunden. Ohne jede Erklärung. Hier steht sein Auto. Abgeschlossen. Der Schlüssel ist weg.«

Karin Bächle zeigt empört auf den bulligen Geländewagen.

Josef geht um das Auto herum und schaut durch die Scheiben ins Innere. Alles ist ordentlich und sauber. Fenster und Türen sind sorgfältig geschlossen. Nichts, was dem Polizisten auffallen müsste.

Als er erfolglos an den Türgriffen rüttelt, springt gellend die Alarmanlage an.

»Scheiße«, flucht er kurz.

»Die geht nach zwei Minuten wieder aus«, kündigt Frau Bächle ruhig an.

Marion hat ihren Notizblock auf die Motorhaube des Einsatzfahrzeuges gelegt und schreibt.

»Hat er das schon öfters gemacht?«

»Was?«, fragt Frau Bächle.

»Einfach für ein paar Tage verschwinden.«

Marion richtet ihre schalkhaften, grünen Augen schelmisch auf die Frau im eleganten Lodenrock, die nervös am bauschigen, grün und rot karierten Seidenschal um ihren Hals zupft.

»Eigentlich nicht«, sagt sie unsicher, und als sie spürt, dass die beiden Polizisten auf eine weitere Erklärung warten, setzt sie hinzu:

»Sie sehen doch, dass das Auto hier steht. Wo soll er denn sein? An sein Handy geht er auch nicht.«

Josef ist auf das Stallgebäude zugegangen und äugt durch die großen, etwas beschlagenen Fenster hindurch.

In dem riesigen Innenraum sitzen, liegen und stehen, teils übereinander, hunderte Putenvögel, regungslos, apathisch. Nur die aufgerichteten, nackten Hälse und die locker baumelnden roten Säcke unter den Schnäbeln lassen erahnen, dass diese dicht zusammengepferchten Tiere leben.

»Wie viele sind denn da drin?«, will er wissen, als er wieder bei den zwei Frauen steht.

»Circa zehntausend«, gibt Frau Bächle bereitwillig Auskunft.

»Die müssen doch gefüttert und gemistet werden.«

»Geht alles automatisch. Das Futter kommt über eine Schnecke vom Silo in Futterschalen, das Wasser wird in Nippeltränken gepumpt, und der Kot fällt durch den Rost und wird in eine Biogasanlage abgefahren.«

Josef nickt wieder sein jeder Interpretation unzugängliches Nicken.

»Ist das kein Wasserschutzgebiet?«, fragt er nachdenklich, und Frau Bächle erklärt ihm, dass das Gebäude in einer undurchlässigen Wanne stehe und deshalb alles seine Ordnung habe.

»Kann er nicht in dem Stall sein?«

Marion schreibt in den Notizblock auf der Motorhaube.

»Unmöglich! Die Tür ist von außen verschlossen. Das habe ich schon überprüft.«

Frau Bächle guckt den Polizisten ratlos an.

»Ist Ihr Mann Jäger?« Marion richtet sich aus der Hocke auf und wendet sich Frau Bächle zu. Ihr Vater hatte ein Jagdrevier im Allgäu gepachtet und ist in seinen besten Zeiten auch manchmal mehrere Tage dortgeblieben, ohne Mutter vorher Bescheid zu sagen.

»Ja, schon«, antwortet die Frau, »aber alle Waffen sind im Schrank. Ordnungsgemäß verschlossen«, setzt sie hinzu, als Josef sie überrascht ansieht. »Ich habe die Jägerprüfung auch gemacht. Die Waffen sind auf uns beide eingetragen.«

Josef verfällt wieder in sein Nicken.

»Haben Sie denn gar keine Ahnung, wo Ihr Mann sein könnte?«

Marion versenkt ihren Blick in Frau Bächles braune Augen.

»Von Frau zu Frau?«

Karin Bächle dreht sich zur Seite und geht ein paar Schritte, als denke sie nach.

»Nein. Sonst hätte ich Sie nicht gerufen.«

»Hat Ihr Mann einen Grund, eine Weile zu verschwinden?«, fragt Josef. »Hat er vielleicht ein Techtelmechtel irgendwo? Unter Jägern, meine ich, könnte doch sein?« Josef redet vor sich hin und wird mit einem bewundernden Blick aus opalgrünen Augen belohnt.

Verärgert wendet sich Frau Bächle dem Polizisten zu.

»Stehe ich jetzt irgendwie unter Verdacht, oder wie soll ich das verstehen?«

Josef schaukelt mit seinem Bauernschädel wie ein gelangweiltes Weidepferd.

»Sie wollen doch wissen, wo Ihr Mann ist oder?«, sagt er und betont bockig das Sie.

Er denkt daran, dass sogar der Kot der Puten zu Geld gemacht wird, und wie seine Mutter mit sechzig Legehühnern auf dem kleinen Bauernhof, dem er entstammt, das Haushaltsgeld erwirtschaftet hat.

Marion nimmt den Notizblock vom Auto und steckt ihn in die Seitentasche ihrer Uniformhose.

»Wir machen jetzt ein Protokoll, und wenn Ihr Mann morgen nicht aufgetaucht ist, geben wir die Sache zur Fahndung raus.«

Sie reicht Frau Bächle eine Visitenkarte und bittet darum, dass sie auf jeden Fall morgen anrufen solle.

«Egal, ob er aufgetaucht ist oder nicht!«

»Wie lange dauert denn so eine Putenmast?«, erkundigt sich Josef.

»Drei Monate. Dann haben alle zwischen vier und fünf Kilo«, klärt ihn Frau Bächle auf. »Morgen wird diese Mast abgeholt, und wir fangen wieder mit zehntausend Küken an.«

»Wie sind denn so die Preise?« Josef fragt so beiläufig wie es ihm möglich ist. Karin Bächle gibt bereitwillig Auskunft und seufzt über den schwankenden Markt.

»Wenn wir für das Kilo eineinhalb Euro bekommen, haben wir Glück gehabt. Wir zahlen für ein Küken sechzig Cent im Einkauf. Das Futter, der Strom und der Tierarzt fressen uns auf. Jeden Tag entstehen neue Mastbetriebe und alte gehen kaputt. Der Preiskampf ist mörderisch.«

Josef wiegt seinen Kopf in einem unergründlichen Rhythmus und steigt in das Polizeiauto, in dem Marion bereits hinter dem Steuer sitzt und ungeduldig auf ihn wartet.

»Was hältst du davon? Meinst du, der ist einfach abgehauen? Schulden? Finanzamt? Andere Frau?«

Josef schnallt sich bedächtig an, schaut auf die idyllischen Wiesen, und bevor er in stumpfsinniges Brüten verfällt, erklärt er nach einer Weile, dass er nie mehr in seinem Leben Putenfleisch essen wird.

»Warst du eigentlich schon einmal bei einem Tremor-Spezialisten?«, hört er Marion fragen. »Da muss man doch etwas dagegen machen können.«

»Viermal im Jahr nehmen die siebzigtausend Euro ein«, murmelt Josef vor sich hin. »Da sind wir doch alle Deppen.«

»Du solltest wirklich etwas gegen deine Nickerei tun. Ich habe den Eindruck, das ist im letzten Jahr schlimmer geworden.«

»Du spinnst ja.«

Josef setzt sich aufrecht und nickt bestätigend zu seiner eigenen Feststellung.

Marion lächelt und legt ihre Hand auf sein Knie. »Das mit dem Techtelmechtel hast du gut gemacht. Da hat sie schwer geschluckt. Jetzt fahren wir zum Hornbach und essen eine Currywurst am Kiosk.«

»Ist da Putenfleisch drin?«, will Josef wissen. Erst als Marion entrüstet verneint, nickt er wieder, und sie nimmt es als Zustimmung.

Es ist elf Uhr vormittags am nächsten Tag, und Marion tippt das Protokoll wegen des vermissten Paul Schmidt, als das Telefon läutet. Lustlos greift sie nach dem Hörer.

»Mein Mann ist wieder da«, teilt ihr Frau Bächle-Schmidt mit.

»Dann ist ja alles in Ordnung«, sagt Marion erleichtert und sucht die Löschtaste auf ihrer Tastatur.

»Nichts ist in Ordnung. Er ist tot.«

»Echt tot«, echot Marion ungläubig. »Wo ist er denn?«

»Hier im Stall. Mitten unter den Puten.«

»Warten Sie. Lassen Sie alles, wie es ist. Wir kommen.«

Während ihr Finger noch über der Löschtaste schwebt, lächelt sie hintersinnig vor sich hin. Gestern Abend ist sie im neu eröffneten Bistro am Rathaus zufällig auf Otto Müller getroffen. Er stand allein am Tresen mit einem Glas Wein in der Hand. Sie hat sich dazugestellt, und im Lauf des Abends hat sie ihn ganz interessant gefunden. Er sah passabel aus, ist nicht verheiratet und wohnt in einem der Grabenhäuschen auf der Stadtmauer, einem Viertel der Bohemiens, wie es mit abschätzigem Neid in der Stadt bezeichnet wird. Sie haben viel miteinander gelacht und kein einziges Wort über ihren Beruf verloren, obwohl er ein KOK ist, Kriminaloberkommissar, und deshalb für rätselhafte Todesfälle zuständig. Sie ist nicht recht schlau aus ihm geworden. Manchmal wirkte er etwas geistesabwesend, ganz so als dächte er über etwas ganz anderes nach, während sie versuchte, ihn zu einem Flirt zu verleiten. Jedenfalls hat sie herausgehört, dass er allein dort wohnt. Ob es irgendwo eine Frau gibt, wird sie noch klären, hat sie sich vorgenommen. Ihre Handynummern haben sie schon mal ausgetauscht. Wäre doch eine echte Verschwendung, einen solchen Typen solo leben zu lassen.

Deshalb nutzt sie ihr eigenes Handy und verkürzt den eigentlich vorgesehenen Dienstweg um einige Stationen.

»Kann man mit dir auch ernsthaft reden?«

»Versuch es.«

»Wir haben im Ried einen seltsamen Todesfall. Fährst du mit mir raus?«

»Sag mir nur wo. Wir kümmern uns drum.«

»Scheißmänner«, sagt sie enttäuscht und steckt das Handy wieder in ihre Handtasche.

2

Als Hauptkommissar Horst Leicht und Oberkommissar Otto Müller von der Hauptstraße in den nur für landwirtschaftlichen Verkehr freigegebenen Wirtschaftsweg zu dem Mastbetrieb Bächle einbiegen, sehen sie zwei große, blaue Transporter entgegenkommen. Jedes Gespann besteht aus einer Zugmaschine und einem gleich hohen Anhänger. Die Lastwagen benötigen die gesamte Straßenbreite. Leicht legt den Rückwärtsgang ein und stößt auf die Hauptstraße zurück. Ein Ausweichen in die moorige Wiese ist ihm zu riskant. Sein alter Citroen ist kein SUV.

Die schweren Traktoren ziehen die Anhänger in weitem Bogen auf die Landstraße. »Vorsicht – Lebende Tiere« steht in großen, roten Lettern auf den rückwärtigen Planen. Auf fünf Zwischenböden sind die Puten übereinander zusammengepresst. Ihre Hälse ragen wie kahle Zweige zwischen den Brettern der Seitenwände heraus.

Frau Bächle-Schmidt erwartet die Kommissare auf dem Hof des Mastbetriebs und führt sie sofort und wortlos in das Innere der riesigen Stallhalle. Dumpfe Wärme schlägt ihnen entgegen. Schräg strahlt die Sonne durch die saubergeputzte Glasfront auf tausende umherwuselnde gelbbraune, flaumige Putenküken. Der Boden leuchtet wie eine blühende Löwenzahnwiese im Frühling.

An einer Stelle unweit der Tür steht unpassend unordentlich ein Drahtkasten über ein verdrecktes Kleiderbündel gestülpt, um den sich ein Schwarm der kleinen Tiere gesammelt hat. Sie schauen neugierig durch die Gittermaschen.

Einige stieben scheu davon, als Frau Bächle die beiden Männer heranführt. Otto Müller hält sich die hohle Hand vor die Nase, und Frau Bächle sieht einen vorwurfsvollen Blick von Hauptkommissar Leicht auf sich gerichtet.

»Was hätte ich tun sollen? Wir haben ihn gefunden, als wir die Puten verladen haben. Die Küken mussten ins Warme.«

»Das ist möglicherweise ein Tatort, Frau Bächle.«

Leicht spürt die heiße Luft, die aus der Infrarotanlage auf ihn herabströmt. Er holt sein Handy aus der Tasche und ruft eine gespeicherte Nummer auf.

»Frau Dr. Werr. Wir brauchen Sie dringend hier. Bringen Sie die Spurensicherung mit!«

Er beschreibt der Gerichtsmedizinerin den Weg, steckt das Telefon wieder weg und umkreist den Käfig.

Das Kleiderbündel aus Stofffetzen, das unter Federn und Kot hervorlugt, sind die Reste der Bekleidung eines toten Mannes. Sein verschmutzter Kopf ist durch unzählige Schnabelhiebe zerrissen, und auf der Schädeldecke sind einzelne blutverkrustete Haarbüschel zu sehen. Grünschwarzer Kot, bereits angetrocknet und mit Federn vermischt, klebt aufgetürmt auf der Gestalt, die einmal Paul Schmidt war.

Die drei treibt es ins Freie. Sie stehen auf dem Hof und warten auf die Beamten der Spurensicherung.

»Wie lange liegt er denn schon dort?«, fragt Leicht.

»Seit vier Tagen ist er weg. Ich habe ihn bei der Polizei als vermisst gemeldet.« Karin Bächle-Schmidt wirkt gefasst.

»Wie konnte denn das passieren?« Otto Müller ist von dem Anblick noch immer erschüttert.

»Ich kann mir das nicht erklären. Tut mir leid. Die Türe war von außen verschlossen. Ich konnte nicht ahnen, dass er da drinnen ist.«

»Machen Sie sich keine Vorwürfe, Frau Bächle«, versucht der Oberkommissar seine Frage abzumildern. »Vielleicht gibt es für alles eine plausible Erklärung. Wir warten am besten die Obduktion und die Ergebnisse der KTU ab. Dann sehen wir weiter.«

Horst Leicht lässt den Blick über die weite, friedliche Ebene schweifen.

Eine tiefe Ruhe liegt über dem Land. Die Klimaanlage für das Stallgebäude surrt gleichmäßig, ohne die Stille zu stören. Ein Sperberpärchen liefert sich hoch in den Lüften eine lautlose Jagd. Im Liebesspiel treibt das Männchen sein Weibchen vor sich her. Die Vögel stürzen nach unten und steigen wieder steil in den wolkenlosen, blauen Himmel. Die Verfolgte passt ihr Tempo dem des Verfolgers an, lässt sich aber nicht einholen. Als sich eine Krähe an dem Spiel beteiligen will, jagen sie die beiden anderen davon.

Ein heimliches Lächeln umspielt den Mund von Horst Leicht, der den Vögeln interessiert zusieht. Otto Müller bemerkt es irritiert. Das Warten lastet auf ihm, denn es gibt weder etwas zu sagen, noch zu tun. Hat sich die Kleine von gestern Abend wirklich eingebildet, man könnte solche Ermittlungen zu einem unterhaltsamen Ausflug umfunktionieren? Er schüttelt erstaunt den Kopf. Der Hauptkommissar beobachtet ihn dabei und bemerkt, dass auch für ihn, obwohl er zehn Jahre mehr Mordkommission auf dem Buckel hat als Otto, dieser Leichenfund eine Premiere darstellt. Otto belässt es dabei und sieht erleichtert, dass sich ein Konvoi von drei Fahrzeugen langsam durch die leere Flur auf sie zubewegt. Dr. Ute Werr steigt aus dem ersten Fahrzeug. Dahinter holen zwei Beamte routiniert und ohne Eile eine große, schwarze Tasche aus ihrem Auto. Die beiden Männer im Sanitätskombi warten, bis sie benötigt werden. Sie sind auf alles vorbereitet und haben eine Trage und einen Leichensack im Laderaum.

»Sie sind doch immer für eine Überraschung gut, Leicht«, flachst die Pathologin. »Holen mich bei diesem herrlichen Wetter aus meinen Katakomben und verschaffen mir eine Landpartie. Was haben Sie denn heute Schönes? Haben Sie das Picknick vorbereitet?«

»Ihnen wird der Humor noch vergehen, Frau Doktor. Kommen Sie mit!«

Der Hauptkommissar setzt sich an die Spitze der Gruppe, öffnet die Tür in die Masthalle und geht zielstrebig auf den Drahtkasten zu.

»Bitte sehr«, sagt er nur und deutet auf das Bündel unter dem Hügel von verklebtem Kot und Federn.

Die Männer von der Spurensicherung haben ihre Kamera bereits einsatzfähig und fotografieren aus allen Perspektiven. Dann heben sie den Käfig hoch und stellen ihn zur Seite. Dr. Werr ist in einen weißen Arztmantel geschlüpft und hat den Mundschutz umgelegt. Sie streift sich die Latexhandschuhe über und kniet neben den Toten. Unsicher schaut sie sich um.

»Die Küken können ihn doch nicht so zugerichtet haben?«

»Wir haben den Stall heute umgeschlagen«, erklärt Frau Bächle.

Die Medizinerin versteht nicht.

»Die schlachtreifen Puten wurden heute abgeholt und die Küken angeliefert. Dabei haben wir ihn gefunden.«

»Aha, das erklärt Manches.« Die Ärztin tastet sorgfältig suchend Gesicht und Kopf des Toten ab.

»Wie lange ist der Mann tot?« Hauptkommissar Leicht fragt, als wüsste er die Antwort und bräuchte nur noch eine Bestätigung.

»Etwa sechs Tage«, gibt Dr. Werr Auskunft und zieht den Atemschutz fester.

Leicht richtet einen bohrenden Blick auf Frau Bächle.

»Das kann nicht sein. Er ist erst seit vier Tagen verschwunden.«

Ute Werr steht auf. Am Ärmel ihres weißen Mantels haben sich einige Küken festgekrallt. Sie nimmt sie mit hoch und winkelt den Ellbogen an, damit die Kleinen einen besseren Halt haben. Mit behandschuhten Fingern streichelt sie verspielt über die gelbschwarzen Flaumkugeln.

»War es immer so warm wie jetzt?«

»Nein. Die Infrarotanlage schalten wir nur ein, solange die Tiere noch Küken sind.«

Frau Bächle erklärt es emotionslos und sachlich.

Nach einem langen, prüfenden Blick auf den Toten stellt Dr. Werr mit rauer Stimme fest:

»Dann müssen die Puten den Mann bebrütet haben. Näheres, wenn ich ihn auf dem Tisch habe.«

Otto Müller beobachtet die kleinen Küken auf dem Arm der Medizinerin. Mit langen Hälsen recken sie ihre Köpfchen zu ihr hoch und reißen ihre Schnäbel auf.

»Jetzt werden Sie Mutter, Frau Doktor. Prägung! Das ist wie bei den Graugänsen von Konrad Lorenz.«

Die Frau im weiten, weißen Mantel sieht zärtlich auf die kleinen Tiere und erschrickt. Dann streckt sie den Arm aus und streift die Küken entschlossen hinunter, wie jemand, der keine Erwartungen wecken will, die er nicht erfüllen kann.

Mit einer Kopfbewegung zu den Sanitätern gibt der Hauptkommissar den zerschundenen Körper von Paul Schmidt zum Abtransport frei. Die Männer wollen die Leiche unter der Decke aus verhärtetem Kot herausziehen. Die Gerichtsmedizinerin fährt barsch dazwischen.

»Packt alles in einen Sack, so wie es ist«, befiehlt sie.

»Mit dem Dreck?«, fragen die Männer ungläubig.

»Alles, wie es ist.«

Die Männer heben den verklebten Haufen, in dem sich der tote Körper befindet, hoch und versenken ihn in einen Blechkasten, den sie neben dem Leichensack mit sich führen. Er ist zum Transport von Leichenteilen vorgesehen.

Während die drei Fahrzeuge sich wieder auf den Rückweg machen, beginnen die beiden Kommissare mit den Ermittlungen.

»Wenn die Türe von außen verschlossen war, wie Sie sagen, dann muss jemand Ihren Mann eingesperrt haben. Ist das richtig?«

Hauptkommissar Leicht fragt, und Frau Bächle nickt stumm.

»Kann das versehentlich geschehen sein?«

Frau Bächle schüttelt den Kopf und weiß schon, was die nächste Folgerung des Hauptkommissars sein wird.

»Dann liegt ein Verbrechen vor, Frau Bächle! Ihr Mann wurde umgebracht.«

»Eigentlich weiß die Frau von ihrem Mann gar nichts«, rekapituliert Otto Müller das Gespräch mit Karin Bächle-Schmidt.

Die beiden Kommissare sitzen beim Oberen Wirt.

Es ist das letzte noch verbliebene Gasthaus in dem Dorf. Der Untere Wirt und die Post haben schon zugemacht.

Der Bächle-Hof grenzt von einer Seite an den Oberen Wirt und von der anderen an die Kirchhofmauer. Karin ist das einzige Kind des Kirchhofbauern Benedikt Bächle und seiner Frau Genovefa.

Sie hat Paul Schmidt geheiratet, den Erben des Riedhofs, der am anderen Ende des Orts liegt, wo es zum Moos hinausgeht. So entstand durch die Zusammenlegung der beiden Höfe ein stattliches Anwesen. Ursprünglich sollte Bauer auf dem Riedhof Gotthard Schmidt, der ältere Bruder von Paul, werden. Mit ihm war Karin Bächle verlobt. Paul war zum Studieren vorgesehen. Als aber Gotthard bei einem dummen Verkehrsunfall verunglückte und starb, musste Paul sein gerade angefangenes Jurastudium abbrechen und auf den elterlichen Hof zurückkehren.

Das ist jetzt gut zwanzig Jahre her. Karin hat dann Paul geheiratet. Die Höfe sind wie geplant zusammengekommen. Die beiden jungen Leute haben gut gewirtschaftet und den Betrieb immer mehr vergrößern können, weil viele kleine Bauern aufgegeben und ihren Grund verkauft oder verpachtet haben.

Der alte Benedikt Bächle wäre mit dem Schwiegersohn Gotthard glücklicher gewesen. Gotthard war mehr Bauer als Paul. Aber Paul hat sich im Lauf der Jahre als guter Geschäftsmann erwiesen. Tüchtig und erfolgreich sind sie geworden, der Paul und die Karin. Ein Sohn ist ihnen auch geboren. Sie haben ihn nach dem Großvater Benedikt genannt, und Karin hat ihren Familiennamen bei der Heirat nicht abgelegt. So sind die alten Bächles trotz allem recht zufrieden. Wegen der Umstellung der Wirtschaft auf Tiermast hat es anfangs Ärger gegeben. Karin hat sich von ihrem Mann überreden lassen, ganz auf die Produktion von Puten, Schweinen und Bullen zu setzen. Deshalb wurden draußen vor dem Dorf auf den Riedwiesen, die zum Bächlehof gehören, große Ställe gebaut. Als die ersten Ladungen schlachtreifer Tiere mit großen Lastwagen abtransportiert worden sind, war der alte Kirchhofbauer dabei. Stillschweigend ist er dabeigestanden und hat der Verladung zugesehen. Die Kälber haben gebrüllt und die Treiber waren mit dem Einsatz der Stromschlaggeräte nicht zimperlich.

Auch zu seinen Zeiten wurden Milchkälber vom Metzger abgeholt. So ist das eben auf einem Bauernhof. Aber die Sache mit den Massentransporten war ziemlich heftig und ist ihm unter die Haut gegangen. Die Kirchhofbäuerin hat nur einen kurzen Blick auf die großen Lastwagen und die Verladung geworfen. Dann hat sie sich wortlos umgedreht, ihr Kopftuch enger gebunden und zusammen sind sie die vier Kilometer zu Fuß in das Dorf zurückgegangen. Der Benedikt und die Genovefa sind seitdem nie mehr dorthin ins Ried zu ihren alten Wiesen hinausgekommen.

Die Äcker werden von Lohndreschern aus dem Maschinenring bewirtschaftet, und die Jungen haben das Hofgebäude in ein modernes Wohnhaus umgebaut. Die Alten haben eine große eigene Wohnung in der früheren Tenne bezogen, und auf dem Hof ist für Benedikt Bächle nichts mehr zu tun. Deshalb sitzt er öfters schon am Nachmittag beim Oberen Wirt und spielt mit ein paar Rentnern aus dem Dorf Karten.

»Vielleicht sagt sie uns aber auch weniger als sie weiß. Der Menschenschlag hier ist nicht besonders gesprächig.«

Der Hauptkommissar beobachtet die vier älteren Männer am Nebentisch beim Kartenspiel. Sie haben schon dreimal gegeben und noch kein einziges Wort miteinander gewechselt.

Plötzlich legt der Älteste der Männer seine Karten verdeckt auf den Tisch und steht auf. Durch die halboffene Tür winkt eine alte, leicht gebückte Frau, der man ansieht, dass sie in ihrem Leben hart und viel gearbeitet hat. Die drei anderen Kartenspieler sehen ihm stumm nach, wie er zu der Frau vor die Tür geht. Nur einen Augenblick später kommt er wieder, nimmt sein Blatt auf und spielt weiter. Als die letzte Karte ausgespielt ist, zieht der Mann seinen Geldbeutel aus der Tasche. Die Bedienung kommt sofort, als habe sie es so erwartet.

»Ich muss gehen«, erklärt er seinen Mitspielern. »Sie haben ihn gefunden.«

Als der alte Bächle die Gaststube verlassen hat, setzt sich die Kellnerin zu den drei Männern und erzählt aufgeregt, dass man den Paul tot unter den Puten herausgezogen hat.

»So ein Unglück!«, schnauft ein Mitspieler, der aussieht, als könnte er ein Klavier allein transportieren. Die Bedienung schüttelt den Kopf. »Es war Mord, sagt die Polizei. Spielt ihr noch weiter?«

Die Männer schütteln die Köpfe. Sie sind nicht mehr in der richtigen Laune. Ein Hagerer mit einem grauen Habichtgesicht schiebt mit dürren, langen Fingern die Karten zusammen, und die Frau räumt sie weg.

»Kathi, wir trinken noch eine Runde«, ruft ihr der Dritte mit einer tiefen Bassstimme hinterher. Der vergilbte Filzhut, den er tief in die glänzende Stirn gezogen hat, macht einen verwegenen Eindruck. Unter buschigen Brauen blitzen hellblaue Augen misstrauisch und neugierig zu den beiden Kommissaren hinüber.

»Wer seid auch ihr?«, fragt er, wie man in den Dörfern im Donauried eben so redet.

»Wir kommen aus Ulm«, sagt Leicht vorsichtig.

»Wegen dem Schmidt?«, will der Bass wissen.

Der Hauptkommissar zögert und gibt sich dann einen Ruck.

»Wir müssen den finden, der es war.«

Die drei ziehen interessiert ihre Stühle an den Tisch, an dem Leicht und Müller sitzen und wollen genau wissen, wie und wo der Schmidt Paul ums Leben gekommen ist.

Sie hätten schon immer gewusst, dass da kein Segen draufliegt, sagen sie, nachdem die Kommissare das Geheimnis aus dem Putenstall etwas gelüftet haben. So dürfe man mit der Kreatur nicht umgehen. Ein Bauernhof sei keine Fleischfabrik. Der Paul habe nicht mehr richtig in das Dorf gepasst, nachdem er zehn Jahre bei den Studierten gewesen sei. Der Gotthard sei einer von ihnen gewesen, und alle im Dorf wären traurig gewesen, dass ihm so ein Unglück passiert sei. Der Gotthard wäre mit Sicherheit Bürgermeister geworden, sagen sie und meinen, dass sich die Trauer beim alten Kirchhofbauern über den Tod vom Paul in Grenzen halten werde.

Die Karin wird den Verlust auch verschmerzen, fügen sie hinzu und lächeln rätselhaft vor sich hin.

Die beiden Kommissare hören gut zu.

»Haben Sie eine Idee, wer den Paul Schmidt umgebracht haben könnte?«, fragt Leicht und merkt sofort, dass er zu direkt vorgegangen ist. Der Bass zieht seinen Hut tiefer ins Gesicht, dass man seine blauen Augen fast nicht mehr sieht, und der dicke, rote Kopf des Möbelpackers scheint noch mehr anzuschwellen. Auch das Habichtgesicht verschließt sich. Die drei verstummen und ziehen ratlos die Achseln hoch. Das muntere Gespräch versiegt.

Otto Müller versucht es mit einem kleinen Umweg. Der Paul Schmidt habe doch sicher nicht nur Freunde gehabt. So wie er gewirtschaftet hat. Otto versteht es besser mit den Leuten. Da seien doch sicher manche neidisch geworden.

Das Habichtgesicht greift nach dem Bierglas und sagt, es sei ja keine Kunst, viel Geld zu verdienen, wenn man alles genehmigt bekommt wie der Paul.

»Unsereins muss wegen jedem Furz ins Amt und wartet zwei Jahre. Der Paul geht zum Landrat und kommt mit der Baugenehmigung für Stallungen im Außenbereich und mit Kiesabbaugenehmigungen zurück. Nullkommanichts. Kann schon sein, dass das manchem sauer aufgestoßen ist.«

»Er war ja schließlich der Sohn vom alten Bürgermeister«, schiebt der Dicke erklärend nach.

»Hat der Schmidt auch noch Kies abgebaut?«, fragt Leicht erstaunt.

»Kaum war der Autobahnausbau beschlossen, schon hat er angefangen zu baggern.«

Die Unterlippe im Habichtgesicht zittert empört.

»Mitten im Landschaftsschutzgebiet! Wo gibt es denn so was?«

»Nur bei uns«, knurrt der Filzhut. »Der Gemeinderat war dagegen, und das ganze Dorf hat so etwas nicht gewollt. Mastbetriebe mitten im Landschaftsschutzgebiet, sogar Ramsar, von der EU anerkannte europäische Kulturlandschaft. Mehr geht nicht. Aber der Paul kriegt alles durch. Da stellen sich schon einige Fragen.«

Die drei schütteln den Kopf.

Als Leicht nochmals nachfragt, wer denn ihrer Meinung nach den Mann umgebracht haben könnte, sagen sie nur:

»Aus dem Dorf war das ganz bestimmt keiner.«

»Sonst ist doch weit und breit niemand«, fragt Otto. »Oder treiben sich da draußen noch andere rum?«

Die drei schauen sich belustigt an. Spaß und Ernst, Empörung und Vergnügen liegen bei den Kartenspielern nahe beieinander.

»Ein paar komische Vögel sind schon da. Aber alle harmlos.«

Die Kommissare warten neugierig.

»Milano, ein verkrachter Fotograf. Der fährt mit dem Fahrrad durch die Gegend und spielt mit seiner Kamera den Naturschützer. Er knipst alles, was ihm vor die Linse kommt und erzählt, dass er früher Starfotograf war und in Mailand scharfe Mannequins vor seiner Linse gehabt hat. Er findet immer wieder Mädchen, die ihm das glauben.«

»Und davon kann er leben?«

»Der schon«, grinsen die drei und zucken mit den Achseln. »Er frisst sich beim Schäfer durch und spielt den Heiligen.«

Die Kommissare verstehen nicht.

»Da brauchen Sie nur in seine Homepage schauen, dann wisst Ihr Bescheid«, sagen sie. »Der weiß, wie man die Leute ausnimmt.«

»Und gibt es noch andere Leute draußen?«, fragt Otto.

»Der Doktor hat am See vom Schmidt ein Blockhaus gebaut, natürlich schwarz. Man hat es ihm als Fischerhütte durchgehen lassen. Er ist ja schließlich der Sohn des Herrn Landrat. Der wohnt manchmal dort. Er war in Afghanistan und hat wohl eine Macke mitgekriegt.

Und Gottlieb, der Schäfer. Der hat mit seiner eigenen Tochter ein Kind und wohnt beim Schafstall. Bei uns ist schon was los. Mehr als bei euch in der Stadt.«

Sie grinsen sich schmierig an.

»Von denen hat den Schmidt aber ganz sicher keiner umgebracht. Wird sowieso alles verschwinden, wenn erst das Ried geflutet ist, wie sie es vorhaben in der Regierung. Polder nennen sie das, Renaturierung.

Wenn Sie über den Schmidt Paul mehr wissen wollen, dann fragen Sie doch den Pfarrer und den Bürgermeister. Mit denen war er ganz speziell.«

Der Dicke nimmt den letzten Schluck aus dem Glas, wischt sich den Schaum vom Mund und zieht seinen Geldbeutel aus der Hose, und die zwei anderen tun es ihm gleich.

»Das war es dann wohl«, sagt Otto, als die drei gezahlt haben und gegangen sind. »Was machen wir jetzt?«

»Wo ist denn hier das Rathaus?«, fragt der Hauptkommissar, als die Wirtin zum Kassieren kommt.

Vor der schweren eichenen Wirtshaustür werden die beiden Kommissare von einer grellen Nachmittagssonne überrascht. In der Wirtsstube war es dunkel gewesen. Die geriffelten Scheiben in der Bleiverglasung haben kaum Licht durchgelassen und den Anschein erweckt, als würde es draußen regnen. Das kleine Dorf liegt ruhig und die Luft flirrt. Die Sommerhitze steht zwischen den Häusern. Auf dem schwarzen Asphalt der Straße, die neben der Kirchhofmauer zum Rathaus hochführt, spiegeln sich trügerische Wasserpfützen. Die Mauer ist aus Natursteinen gebaut, und wo der spröde Putz abgefallen ist, wachsen grüne Büschel aus dem Gemäuer. Ab und zu huscht ein Salamander in die Ritzen. Kein Mensch begegnet ihnen auf dem kurzen Weg zum Rathaus.

Es ist ein quadratischer, zwei Stock hoher Kasten unter einem roten Walmdach. Durch eine stillose Glastür, die eine massive Eichentür ersetzt hat und die Transparenz der Verwaltung symbolisieren soll, gelangen sie in ein Treppenhaus, und linker Hand finden sie eine Tür mit der Aufschrift Bürgerbüro. Sie klopfen und treten ein. Eine Frau mittleren Alters fragen sie nach dem Bürgermeister. Sie weist ihnen den Weg in den ersten Stock.

»Er erwartet sie bereits«, ruft sie ihnen freundlich nach.

Ein rundlicher, gemütlich erscheinender Mann kommt ihnen hinter einem leeren Schreibtisch interessiert entgegen, als sie die Tür in das Büro öffnen. Er sei eigentlich kein Bürgermeister, eröffnet er das Gespräch, sondern nur noch Ortsvorsteher, seit die Gemeinde ihre Eigenständigkeit verloren habe. Der letzte Bürgermeister sei der Vater von Paul Schmidt gewesen, deswegen sie zu ihm kämen.

Die beiden Kommissare schauen sich erstaunt an.

»Das Dorf ist klein«, erklärt der Ortsvorsteher, »und Nachrichten verbreiten sich schnell. Nehmen Sie doch Platz.«

»Dann wissen Sie ja schon Bescheid«, eröffnet der Hauptkommissar das Gespräch. »Wir haben die Aufgabe, den Tod von Paul Schmidt aufzuklären. Wir müssen annehmen, dass es kein natürlicher Tod war. Er wurde wohl umgebracht.«

»Ein schreckliches Unglück. Wie ist es denn geschehen? Ich helfe Ihnen gern, soweit ich kann«, ereifert sich der Bürgermeister.

»Wenn wir wüssten, wie es geschehen ist, bräuchten wir Ihre Hilfe nicht. Da wir bisher aber noch keine Anhaltspunkte haben, müssen wir uns ein Bild machen über Paul Schmidt und darüber, wer ihn so gehasst haben könnte, dass er ihn ermordet hat und natürlich warum. Wir sind Ihnen für jede Information dankbar, die uns weiterhelfen kann. Sie als Bürgermeister sind natürlich unsere erste Adresse. Niemand kennt das Dorf besser als Sie.«

Der Hauptkommissar hat aus der Reaktion der Kartenspieler gelernt und formuliert für seine Verhältnisse ungewöhnlich kurvig.

»Ich verstehe.«

Der Ortsvorsteher kehrt hinter seinen Schreibtisch zurück und legt seine gefalteten Hände auf die leere Tischplatte.

»Paul Schmidt war ein sehr guter Geschäftsmann. Er besaß gute Beziehungen zu vielen wichtigen Leuten hier bis ziemlich weit nach oben. Dadurch hat er Dinge erreicht und durchgesetzt, die für andere unmöglich schienen. In gewissem Sinn war er uns allen überlegen. Aber lassen Sie es mich ganz klar sagen, es gibt möglicherweise Leute, die ihm das missgönnten, aber es gibt niemanden in der Gemeinde, der ihn deshalb umbrächte.«

»Das haben wir heute schon einmal gehört, im Oberen Wirt, aber Sie müssen doch mehr über die Familie wissen. Neunzig Prozent aller Morde sind Beziehungstaten, wo sich Opfer und Täter gut kennen.«

Der Ortsvorsteher entfaltet seine Hände, reibt sich mit der rechten Handfläche über das Gesicht bis runter unter das Kinn.

»Als ich hier Nachfolger vom früheren Bürgermeister Schmidt geworden bin, da war der Paul schon hier und mit der Tochter vom Bächle verheiratet. Die Vorgeschichte kenne ich nur vom Hörensagen. Der frühere Pfarrer, der Dr. Wiedemann, soll den Bürgermeister Schmidt überredet haben, seinen jüngeren Sohn Paul nach Bad Mergentheim in das Deutschorden-Gymnasium zu geben. Die haben ein Internat bei der Schule, in dem er untergebracht werden konnte. Er hielt den Paul wohl für sehr begabt und glaubte, der könnte zum Priester taugen.

Das Internat war nicht billig. Aber die Familie Schmidt konnte das bezahlen. Paul hat dort das Abitur gemacht und angefangen, Jura zu studieren. Dann ist sein älterer Bruder, der den Hof übernehmen sollte, tödlich verunglückt, und Paul musste zurückkommen und an die Stelle seines Bruders treten. Es war wohl nicht seine Entscheidung. Sein Vater war eine sehr starke, bestimmende Persönlichkeit. Paul hat gehorcht, sein Studium abgebrochen und dann auch die Tochter vom Bächle geheiratet, mit der sein Bruder verlobt war.

Der Sohn vom Landrat war ein Schulkamerad von ihm aus Bad Mergentheim. So hatte er über die Gemeinde hinweg einen guten Draht ins Landratsamt. Ich glaube, dass diese Schulfreundschaft nicht abgerissen ist. Der Gregor Starkbaum, meines Wissens ist er Militärarzt, hat sich am See vom Schmidt erst vor ein paar Monaten eine Holzhütte gebaut. Er arbeitet im Bundeswehrkrankenhaus.