Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: La Boîte à Pandore

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

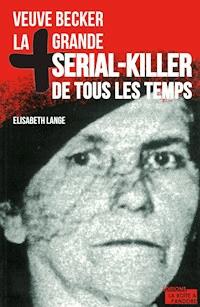

Marie-Alexandrine Petitjean, Veuve Becker (Belgique, 1879-1942), onze victimes : dix femmes et un homme.

Henry-Désiré Landru (France, 1869-1922), onze victimes : dix femmes et un homme.

À quelques années près, ils sont contemporains. Leur parcours criminel est identique.

Ils sont sociables, s’y entendent à cajoler leurs proies avant de les tuer, raflant leurs biens pour faire bonne mesure. Tous deux furent condamnés à la peine capitale : Landru passera sous le couperet, la Veuve Becker verra sa sentence commuée en détention à perpétuité. Mais là s’arrêtent les parallèles entre ces deux personnages dans l’histoire des crimes en série.

C’est à la prison de Saint-Léonard que s’est éteinte l’empoisonneuse liégeoise, sans manifester le moindre remords.

Et pourtant... Au départ était-elle attachante, cette petite Marie qui, aidée par le curé de son village, apprit à lire, à écrire, à compter. À 16 ans, elle débarque à Liège, où elle veut apprendre le métier de couturière.

Elle a des dons, du charme, elle est intelligente et gentille. La voici ouvrière qualifiée dans le plus célèbre magasin de mode du Carré liégeois.

D’un tempérament de feu, elle prend la vie par tous les bouts: le jour pour le travail, la nuit pour les plaisirs et pour les hommes.Il s’en trouva même un, Charles Becker, pour lui offrir son nom et l’honorabilité au sein d’une famille d’artisans. Mais...

La cinquantaine venue, comment lui vint l’idée de verser de la digitaline dans un thé « au goût si amer » ? Nul ne le sait. Par contre, la raison est claire : elle aimait trop les hommes. « Il a si bien le tour, Monsieur le Président » dira-t-elle à son procès pour se justifier d’une liaison avec l’époux d’une femme empoisonnée par ses soins. C’était la première de ses victimes...

Un livre saisissant pour découvrir le destin de cette femme qui glaça le sang des Belges

CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE

- « Un formidable témoignage sur un pays, une époque et surtout une certaine tranche de la société où la bourgeoisie urbaine commence à émerger. »- K libre

EXTRAIT

Le présent ouvrage propose des affaires criminelles dont les procès ont eu lieu récemment. Les choses ont-elles changé en trois ou quatre années ?

Oui, quant à la fréquence des procès : on constate une aug¬mentation incessante, lancinante et catastrophique de ceux-ci.

Ainsi, certaines Cours d’assises qui, il y a une dizaine d’an¬nées seulement, « fonctionnaient » à raison d’une session par quinzaine ou par mois, sont aujourd’hui (année 2012-2013) obligées de programmer des procès toutes les semaines, en croisant les doigts qu’il n’y ait pas d’incidents majeurs nécessitant des retards ou reports, d’où une modification d’un calendrier de plus en plus serré.

La sacro-sainte volonté de juger dans des délais raisonnables (la Cour européenne des Droits de l’Homme établie à Strasbourg veille au grain à ce sujet) est parfois battue en brèche face à cette réalité de « terrain », peu ou pas connue de certains décideurs politiques.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 306

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La + grande serial-killer de tous les temps

Elisabeth Lange

PREMIÈRE PARTIE

Liège, octobre 1936, boulevard de la Sauvenière

Jules Noirfalize, chroniqueur judiciaire au journal « La Meuse », n’aimait pas l’automne, ses matins mornes, ses pluies fines déjà froides entrecoupées de soleil fatigué, la tristesse des dernières feuilles rouge et or pourrissant sur les trottoirs. Frileusement, il releva le col de son trench, en serra la ceinture pour se donner une impression de chaleur et, moment opportunément jubilatoire dans cette mélancolie matinale, il marqua le pas pour allumer la première pipe de la journée.

En ce 16 octobre de l’an 1936, ainsi qu’il en allait du lundi au samedi, voire de certains dimanches en fonction de l’actualité judiciaire, il parcourait à un train de sénateur le court trajet allant de son domicile, rue Lonhienne, au coin du boulevard de la Sauvenière où, instant demeuré magique au fil du temps, il franchissait le seuil du journal « La Meuse », son journal, sa drogue.

À l’inverse de ses collègues, il n’avait pas été affecté à la rubrique des chiens écrasés, une tâche sans gloire généralement dévolue aux bleus. Une question de chance. Il venait de terminer sa dernière année de droit et s’était marié. Il s’apprêtait à fixer au mur extérieur de son domicile une belle plaque en cuivre « Jules Noirfalize, Avocat », espérant ses premiers clients. Thérèse, sa jeune femme, savait qu’au début, leur couple ne roulerait pas sur l’or, mais, optimiste et confiante en l’avenir, elle ne voyait là qu’un détail !

Survint l’inattendu. Son minuscule noyau de clientèle lui laissant pas mal de temps disponible, Jules Noirfalize accepta de remplacer Robert Méan, le chroniqueur judiciaire de « La Meuse » décédé accidentellement.

– J’ai pris connaissance de vos articles parus dans les feuilles de l’Université, lui avait dit le rédacteur en chef. Votre manière de décortiquer les circonstances et les faits ayant conduit à un acte répréhensible me plaît. Votre style, ni trop, ni trop peu corrosif, convient à nos lecteurs. Vous remplacerez provisoirement ce malheureux Méan. Ensuite ? N’est-ce pas ce cher vieux Victor qui a dit que « L’avenir appartient à Dieu » ?

Treize ans s’étaient écoulés depuis ce premier entretien ! Au fil du temps, Jules Noirfalize s’était fondu dans le moule d’un très compétent et très respecté chroniqueur judiciaire. Thérèse lui avait donné une jolie petite Emma. Pour l’heure, il venait d’avoir trente-neuf ans. La belle plaque en cuivre avait été rangée au grenier de leur maison, parmi les objets inutiles. Un souvenir pieux.

Treize ans ! Le Palais des Princes-Evêques, il en connaissait tous les couloirs, les nombreuses annexes, les tribunaux d’instance, les salles de correctionnelles et d’assises. Que n’avait-il pesté dans les bureaux autant enfumés qu’encombrés de paperasses de la police judiciaire où, miraculeusement, un inspecteur dénichait la pièce accusatrice, fût-elle une lettre anonyme ! Là, tout se trouvait répertorié, classé : « Ne s’agirait-il que d’un confetti », pensait-il souvent. Dans ses articles, il dépeignait le menu fretin de la délinquance. Il tentait d’analyser les destins de ceux et de celles pour qui tout bascule trop vite dans l’irrémédiable. Il fustigeait les crapules, les forts qui exploitent les faibles, les pervers et les sadiques. Il trouvait souvent les mots justes, mais jamais la réponse à cette taraudante question : « Comment peut-on en arriver là ? »

– Jules ! Tu tombes à pic : je ne comprends rien à ce rapport de police.

Tout fraîchement chargé des faits divers régionaux, Roger Huart tenait à livrer aux lecteurs tant et plus de détails sur les accidents, les bagarres, les mini-drames se déroulant dans la bonne ville de Liège. Avec l’agitation du néophyte et une volubilité dont, par la suite, il fera son image de marque, Roger Huart se lança dans un embrouillamini de détails avant de conclure :

– Il apparaît qu’elle était surveillée depuis quelque temps déjà. Elle…

– Sois bref, Roger : quand tu dis Elle, c’est qui ?

– Marie Petitjean, veuve Becker. Elle a été arrêtée ce matin rue Donceel. À la PJ, ils sont excités en diable. Que puis-je écrire sur tout cela ? Que tenir au frais, qui et quoi dois-je ou non mentionner ?

Jules Noirfalize poussa vers la porte de son bureau un Roger Huart toujours aussi prolixe.

– Je vais t’expliquer en vitesse, mais retiens le procédé une fois pour toutes ! Quand tu m’as harponné, je m’apprêtais à faire une apparition à la réunion des rédacteurs. Ensuite, je comptais filer au Palais. Jules Herzet, l’assassin de Gemmenich, joue sa tête : il a tué deux femmes, la mère et la fille, après les avoir sauvagement torturées, puis il a bouté le feu à leur maison pour effacer toutes les traces de son passage. Herzet n’a aucun pardon à espérer !

Ce matin-là, deux journalistes de « La Meuse », un chevronné et un bleu, étaient loin de s’imaginer qu’ils avaient sous les yeux les premières pièces du procès d’une femme qui prendrait rang parmi les empoisonneuses célèbres : Marie Petitjean, veuve Becker.

*****

Faire disparaître ses semblables en les empoisonnant révulse et fascine à la fois. Le geste prémédité et sournois n’est en rien comparable à celui du coup de feu tiré à bout portant, au poignard enfoncé en plein cœur, voire au couteau planté dans le dos. Ces crimes monstrueux (mais ils le sont tous !), les spécialistes tentent d’en décortiquer le processus, de définir, à défaut d’expliquer, le moment d’aberration ou celui, farouchement exaltant, d’une vengeance assouvie (la trahison amoureuse engendre la haine) qui, irrémédiablement, range leur auteur dans une catégorie d’individus jadis marqués au fer rouge avant d’être pendus ou d’avoir la tête tranchée.

Marie Petitjean n’éprouva aucun état d’âme. Elle mania la digitaline assassine avec une froide indifférence, cette indifférence semblable à celle de Landru, qui faisait mine de cajoler ses femmes avant de les faire disparaître dans sa cuisinière, à Gambais ! Pour certains, l’usage du poison s’apparente à un plongeon dans l’Histoire des grands de ce monde où monarques et princes de l’Église notamment l’ont préféré aux armes traditionnelles afin d’éliminer leurs ennemis. Des femmes briguant les faveurs royales n’ont-elles pas offert à des rivales le mouchoir dit définitif ? Des héritiers gênants n’ont-ils pas croqué des dragées fatales au goût particulièrement amer ? Dans le tourbillon des siècles, on rencontre de fort curieuses et excentriques figures d’empoisonneurs et d’empoisonneuses qui, généralement, se trouvaient au centre de fantastiques complots. Ceci ne justifiant pas cela, la bigarrure d’un temps où une vie humaine comptait si peu a pu conduire aux extravagances les plus folles, à des crimes aujourd’hui encore inexpliqués. Rien ne rattache Marie Petitjean, veuve Becker, à ces personnages troubles et, il faut bien l’admettre, passionnants. Elle n’est ni princesse de sang royal, ni noblement titrée. Elle n’est même pas issue de la bonne bourgeoisie. Son entourage est celui de braves gens qui respectent Dieu et aiment leurs semblables. Marie est une villageoise banale qui a décidé de venir vivre dans une grande cité, Liège en l’occurrence. C’était en 1895. Elle avait seize ans. De la chance, elle en a eu, n’étant pas fainéante de nature. Célèbre, elle le sera à Liège, dans tout le pays et à l’étranger parce qu’un soir, elle versera dans la tisane d’une dame qui la tenait en haute estime quelques gouttes de digitaline. Ce même geste, elle le répétera à l’intention d’une dizaine d’autres personnes qui, sous ses yeux sans doute morbidement intéressés, passeront de vie à trépas. Savait-elle alors qu’une autre femme, française celle-là et issue du meilleur monde, fuyant son pays après avoir utilisé du poison pour faire disparaître son père et ses deux frères, s’était cachée dans un couvent de Liège ? C’était en 1676. Un peu plus de deux cent cinquante ans plus tard, un journaliste rappellera cet épisode qui fut fatal à la marquise de Brinvilliers. Il usa même d’un rapprochement tragiquement cocasse en surnommant Marie Petitjean : « La Brinvilliers du pauvre » ! La marquise eut la tête tranchée, celle de la veuve Becker fut épargnée d’extrême justesse : à la fin de son procès, l’Europe allait entrer en guerre.

*****

Marie Petitjean est née à Warmont le 14 juillet 1879, dans ce Namurois profond où l’on naît, vit et meurt à l’ombre du clocher de l’église, où l’on parle peu et où l’on travaille beaucoup. Sans vraiment se révolter contre le destin qui l’avait fait naître parmi ces braves gens, elle ne se voyait guère endosser l’habit de l’épouse d’un brave ouvrier agricole ou, peut-être, d’un fermier (parce qu’elle était assez jolie), et lui donner des gosses l’un à la suite de l’autre.

Déterminée, il n’entrait pas dans ses intentions de faire son baluchon et de s’en aller à la sauvette. Elle ne rêvait pas du prince charmant. Cependant, elle n’aspirait qu’à fuir la campagne et à gagner son pain quotidien (puisqu’il le faut), mais dans une ville et pas n’importe laquelle : c’était Liège, qu’elle ne connaissait pas davantage que Namur pourtant proche ou que Charleroi, cité alors prospère. Fait assez étonnant : entourée d’illettrés, cette jeune paysanne ne rechignant pas à la besogne décida et s’obstina. Elle voulait savoir, lire, écrire et compter. Sans doute ses parents jugèrent-ils l’école totalement inutile. Aucune importance : Marie mit à contribution le curé de la paroisse. Un prêtre, nul ne l’ignore, est toujours disponible, même si les choix de ses ouailles lui paraissent farfelus ! Ce projet mené à bien, elle passa à l’étape suivante. Fichtre ! Ce n’était pas pour garder les bêtes qu’elle avait voulu étudier. En 1895, bien peu nombreuses étaient les filles, même citadines, qui pouvaient en dire autant !

Marie n’ignorait pas que la sœur de sa mère avait épousé un Liégeois. Le couple s’était installé en Outremeuse. Devenue veuve, la brave dame y était restée. Pourquoi Marie n’irait-elle pas la rejoindre ? Une fois sa décision prise, en accord avec sa mère, elle écrivit à sa tante qui accepta de l’héberger à condition qu’elle paie son écot et qu’elle travaille. Son départ n’étonna pas les gens du village qui s’en aperçurent : « Marie, elle n’est pas comme nous », disaient ceux et celles qui jactaient. Il était vrai, qu’à la messe dominicale, on ne manquait jamais de remarquer la manière dont elle nouait le ruban de son chapeau pour faire « autrement que les autres », ni comment elle s’y prenait pour que ses corsages, pourtant boutonnés jusqu’au cou, laissent deviner de jolies formes rebondies. « Pourvu que la ville ne la perde pas ! » murmurèrent les vieilles.

Le sort en fut jeté au mois de juillet 1895, quasiment le jour de son anniversaire. Faussement sûre d’elle, Marie Petitjean sauta de la carriole du père Louis, un homme de son village qui, chaque mois, faisait la navette entre Namur et Liège. La canicule avait atteint un degré maximum. Habituée au grand air des champs, Marie eut un instinctif mouvement de recul provoqué par les odeurs de la ville, auxquelles se mêlaient des relents de sueur, de crasse, de graillon, de ces choses innommables qui pourrissaient dans les caniveaux. Ce bref éclair de panique face à l’inconnu, tous ceux qui, à un quelconque moment de leur existence, ont viré de bord s’en souviennent !

– Louis, c’est par où, la rue Saint-Pholien ?

La voix de Marie était à peine audible. Remonté dans sa carriole après qu’il eut déposé devant elle son baluchon, l’homme entendit-il sa question ? De toute manière, ses chevaux avaient soif, tout comme lui d’ailleurs. Et puis, il avait été payé pour amener la fille à Petitjean à Liège, place du Marché, devant le Perron. Il n’en ferait pas davantage. Beaucoup plus tard, dans un élan de sincérité, Marie avouera ses émotions et ses surprises de ce jour-là. D’abord, sa crainte des hommes qui la frôlaient en lui parlant dans un wallon qu’elle ne comprenait pas. Ensuite, sa fascination pour ces femmes bien mises, maniant joliment leur ombrelle, soulevant juste assez leur jupon et leur longue jupe pour laisser apparaître leurs chevilles et attirer ainsi les regards masculins. Puis, sa surprise face à ces couples désinvoltes, déambulant sur la place comme si là était le seul but de leur existence. Enfin, son effroi lorsqu’elle se crut agressée par des marchands qui, tout en poussant des cris traditionnels et pittoresques, ne cherchaient qu’à vendre leur camelote. Bref : cette animation, ce tumulte, ces rires perlés, cette apparente nonchalance, ces odeurs, une misère étalée et une aisance trop provocante, était-ce donc cela une ville ?

Lucide et très mûre en dépit de ses seize ans, Marie Petitjean prit immédiatement conscience que longue serait l’évolution avant de sortir de sa gangue villageoise. Sans doute se fit-elle le serment de ne jamais oublier l’instant de son arrivée à Liège où, désormais, elle pourrait façonner son destin.

On peut imaginer qu’elle défroissa prestement son jupon qui n’était ni en soie, ni même en taffetas. D’une main habile, elle était parvenue à donner du bouffant au simple coton. Elle se perdit plusieurs fois avant de franchir le pont des Arches et de pénétrer en Outremeuse, rue Saint-Pholien exactement.

*****

Liège, 16 octobre 1936, rue Donceel en fin d’après-midi

À deux pas du Carré si cher aux Liégeois, entre Vinâve-d’Ile et Pont-d’Ile, non loin de la Cathédrale Saint-Paul qui, à l’instar de la Bonne Mère phocéenne, protège la cité fondée par Notger, le premier des Princes-Evêques, la rue Donceel était l’incarnation de l’artère provinciale où le quotidien n’est perturbé qu’au mois d’août lors des fêtes mariales. Dans tout Liège, le 15 août est célébré avec autant de ferveur et de frénésie que les journées du carnaval à Binche.

Dans le frileux matin de ce 16 octobre 1936, c’est peu dire que l’arrestation de Marie Becker, moins connue sous son nom de jeune fille, Petitjean, avait fait sortir de leur maison tous les riverains de la rue Donceel et ralentir le pas des hommes sur le chemin du travail. Chacun crut d’abord à une mauvaise plaisanterie ou à une erreur judiciaire. On ne sut pas trop d’où provint la confirmation des faits, toujours est-il que devant l’évidence, deux clans se formèrent. Les uns refusaient de croire que cette dame si comme il faut puisse être soupçonnée de quoi que ce soit ; les autres tenaient précisément pour suspecte une attitude trop réservée, comme si elle voulait cacher son jeu. Quelques-uns parmi les hommes se contentèrent de sourire. Marie Becker, si plaisante à regarder, n’était en outre guère farouche. L’unanimité se fit sur une question : que pouvait-elle avoir commis de hautement répréhensible pour être arrêtée quasiment sur-le-champ ? S’agissait-il d’un vol ? Les occasions, chez ses clientes nanties, assez âgées, et dont la santé physique et mentale était précaire, ne devaient pas lui manquer. Sans vraiment s’y connaître, les braves gens savaient cependant que la justice suspecte d’abord, interroge ensuite et, finalement, procède à l’arrestation. L’hypothèse du vol fut promptement écartée. Marie vivait assez chichement ; son travail de couturière à la journée ne devait pas lui rapporter bien lourd. Les soupçons s’orientèrent alors vers ces hommes qui lui rendaient visite. Ils étaient très jeunes, d’allure assez louche, et Marie Petitjean ne passait pas pour un prix de vertu. Mais, après tout, elle était veuve, n’avait pas d’enfant et on ne lui connaissait aucune attache familiale : alors ?

– Si on devait interpeller toutes celles qui ont le feu quelque part…, déclara un voisin aussitôt hué par les femmes, mais approuvé par les hommes.

Dans la foulée des perfidies, une voix s’éleva pour faire remarquer que les clientes de la veuve Becker rendaient bien vite l’âme. Il y eut immédiatement une levée de boucliers du côté des pour, hypothèse jugée d’autant plus absurde qu’on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis ! Ne devait-on pas plutôt y voir de la malchance pour cette couturière à la journée perdant de ce fait sa cliente ? D’autant que ces dames, veuves pour la plupart, passaient pour être aisées sans pour autant disposer d’une immense fortune. Enfin, même pour les plus médisants du clan des contre, Marie Becker n’avait jamais hérité de qui que ce soit. Sauf, peut-être, de son mari. Mais c’était si lointain, bien avant son installation rue Donceel.

Roger Huart, qui en avait appris long à la Police judiciaire, se tint planté à proximité d’un groupe durant un bon moment. Écoutant ce qui se racontait avec attention, il savait généralement tirer profit de la rumeur populaire pour étoffer ses articles d’une touche de vécu. L’affaire allant être relatée dans la prochaine édition de « La Meuse », comme dans toute la presse d’ailleurs, il lança le brûlot :

– Marie Petitjean a été dénoncée. On la soupçonne d’avoir empoisonné l’une de ses clientes. Elle n’en serait pas à son coup d’essai. Vous la connaissez peut-être, elle venait parfois ici.

– Vous ne parlez pas de madame Weiss ?

– Peut-être…

– Impossible ! En revenant de l’enterrement de Florinne, je veux dire de madame Lange que je connaissais bien, je l’ai vue en compagnie de madame Becker.

Toutes les voix se turent brusquement. De manière fulgurante, les pensées se cristallisèrent autour de la supposition d’abord écartée : l’acte criminel. Un lourd silence succéda au charivari des affirmations et des exclamations. D’infimes détails titillèrent les mémoires. Ces femmes proches de Marie Becker ? Mortes ! La pensée du poison s’imposa comme une évidence et certains se souvinrent du café offert par Marie. Des frissons secouèrent ceux qui y avaient goûté. Les pour tentèrent une opposition devenue minoritaire. Cette interpellation ne pouvait être qu’une erreur. On allait voir Marie Petitjean tourner le coin de la rue, calme, vaguement souriante, rassurante même. De sa voix posée, elle murmurerait : « Tant de bruit pour rien ! » Mais comment y croire ? Lentement, les groupes se dispersèrent. La vie unie et calme de la rue Donceel reprit ses droits. Roger Huart s’en alla en direction de « La Meuse ». Jules Noirfalize en avait peut-être appris davantage. L’instruction de l’affaire Becker ne faisait que commencer…

*****

Liège, salle de presse du Palais de Justice, début décembre 1936

Aujourd’hui, lors de la mise en instruction d’une affaire criminelle, la presse, dans son ensemble, fait quotidiennement le point. Cet usage n’était pas à la mode en 1936, d’autant qu’à l’époque, les journalistes ignoraient tout des fabuleux outils de communication mis à la disposition de leurs confrères du vingt et unième siècle. Leurs aînés devaient écouter, faire parler, le plus souvent prêcher le faux pour découvrir un coin de vérité, écarter les ragots malveillants, gratter, gratter obstinément et, surtout, être très attentifs aux informations délivrées, parfois avec parcimonie, par les magistrats.

Pour la troisième fois depuis l’arrestation et l’incarcération à la prison Saint-Léonard de Marie Petitjean, le substitut chargé de l’instruction allait révéler les différents chefs d’accusation portés à l’encontre de celle-ci et, peut-être, répondre à quelques questions. Tous les journalistes présents appréciaient le substitut Charles qui, dans un même élan, faisait coïncider sa tâche d’informateur et sa passion pour la justice. À peine lui reprochait-on un soupçon de solennité dans l’attitude et sa manie de se faire attendre par son auditoire ! Dès lors, de quoi les journalistes auraient-ils pu parler entre-temps ?

– Georges aurait été à son affaire, affirma l’un d’entre eux blanchi sous le harnais. Cette femme est d’une monstruosité crasse. Ses actes sont abominables. Mais jusqu’où en a-t-elle conscience ? Se fout-elle de nous ? Et puis, que cherchait-elle ? Le plus abject dans tout cela réside dans l’absence totale de mobile. À l’instar de nos femmes qui font une liste de leurs emplettes, Marie Petitjean dresse celle de ses victimes. Et nous n’en sommes sans doute qu’au début !

Georges, c’était évidemment Simenon. Les journalistes plus âgés se souvenaient de sa présence en cette salle du Palais, de ses réflexions à la rédaction de « La Gazette de Liège », qu’il avait quittée le soir de ses noces une quinzaine d’années plus tôt pour devenir à Paris ce que Tigy, son épouse, appelait une usine à romans. Mais le moment n’était pas à l’évocation nostalgique. Le substitut prenait place et commençait la lecture des faits d’accusation qui étaient reprochés à Marie Petitjean.

– Compte tenu des éléments en notre possession, Marie Petitjean se fait engager comme couturière à la journée par des dames de la bourgeoisie liégeoise qu’elle affirme avoir connues lorsqu’elle travaillait dans une boutique de mode. Elle ne nous a pas encore révélé l’identité de celles-ci. Au domicile de la cliente, elle effectue des raccommodages divers, mais, plus fréquemment, on la charge de l’exécution d’un vêtement le plus souvent féminin. Qu’est-ce qu’une couturière à la journée ? La relation qui existe entre elle et sa patronne n’a rien à voir avec celle d’une femme à la journée qui exécute des travaux domestiques. La couturière arrive le matin, travaille dans la chambre ou dans le salon où se trouve installée la machine à coudre. Elle prend le repas de midi à la table familiale. C’est ce qu’on pourrait appeler une femme de confiance…

– Et de confidences entre femmes ! murmura un journaliste.

Cette remarque fut approuvée par le substitut d’un geste large de la main.

– Il semblerait que ce soit vers 1931 ou 1932 que Marie Petitjean ait eu l’idée d’exercer ce métier de couturière à la journée. Ses patronnes sont-elles déjà en mauvaise santé avant sa présence dans leur entourage ? Nous ne pouvons, à ce jour, l’affirmer ou l’infirmer. Par contre, il est avéré que toutes tombent malades.

– Sont-elles toutes frappées du même mal ?

– Oui. Il s’agit de coliques violentes qui, selon les médecins, sont analogues aux douleurs de la gastro-entérite ou qui présentent tous les symptômes d’une intoxication alimentaire, voire d’une crise d’urémie.

– Relève-t-on des décès dans chacun des cas ?

– Nous n’en sommes qu’au début. Pour l’heure, Marie Petitjean se tait ou nie des faits qui apparaissent probants. Une de ses victimes connues à ce jour est madame Castaldot, dont le décès, qui remonte au mois de juin 1933, aurait été provoqué par une terrible indigestion. Du moins, c’est ce qui est stipulé dans le permis d’inhumer. Les membres de la famille de madame Castaldot affirment que leur parente aurait prêté à Marie Petitjean une somme de 19 000 francs (NdlA : 6 500 euros). Celle-ci l’admet, mais prétend avoir remboursé madame Castaldot. Par ailleurs, mesdames Bossy, Pairot, Damoutte et Stevart sont également tenues pour décédées par le poison après avoir fréquenté Marie Petitjean durant une période allant de 1933 à 1935. Des enquêtes ont été diligentées à cet effet. En 1935, le 11 novembre très exactement, c’est au tour de madame Crulle de décéder.

Un journaliste de « La Dernière Heure » prit alors la parole. La presse bruxelloise s’était massivement déplacée pour cette relation des faits.

– Si je me souviens bien de la teneur des pièces du dossier, les premières lettres anonymes ne dataient-elles pas justement de la mort de madame Crulle ?

– Nullement, répondit le substitut. La première lettre anonyme est parvenue au Parquet en 1933, lors de la disparition de madame Castaldot. Elle a été classée sans suite, mais non détruite. Une deuxième lettre, signée celle-là par les héritiers de madame Crulle, contient l’affirmation selon laquelle la défunte, âgée et financièrement fort aisée, aurait légué ses biens à un homme, relativement jeune, dont la famille ignorait totalement l’existence et que, par un curieux hasard, nous retrouvons dans l’entourage de Marie Petitjean.

– Une deuxième lettre, mais signée, insista Jules Noirfalize. Or, dans le dossier transmis à la presse, deux lettres anonymes sont mentionnées…

– J’y viens, Messieurs, j’y viens et je vous prie d’admirer au passage le temps qui vous est consacré ! La deuxième lettre anonyme, datée de novembre 1935 – soit lors du décès de madame Crulle –, porte une double accusation à l’encontre de Marie Petitjean : d’abord, d’avoir empoisonné madame Crulle puis de s’être rendue complice d’un détournement de biens en faveur d’un homme dont, à ce jour, nous ignorons l’identité. Questionnée à ce sujet, l’intéressée demeure évasive. Elle reconnaît de nombreuses fréquentations masculines, mais ajoute qu’étant veuve, c’était son droit !

Il y eut, dans l’assemblée, ce que l’on nomme des remous. De nombreux journalistes présents avaient déjà dû relater l’horreur, l’acharnement de certains criminels. Mais, de mémoire, jamais, ils ne s’étaient trouvés en face d’une préméditation aussi sordidement calculatrice, émanant d’une femme d’apparence banale, se vantant presque d’attirer les hommes ! La même pensée vint à l’esprit de plusieurs d’entre eux. « Ces crimes, où se mêlent des mobiles d’intérêt et de vols, la veuve Becker ne les commettait-elle pas pour retenir auprès d’elle des amants très jeunes ? » Se pouvait-il que cette quinquagénaire de petite taille, boulotte, mais gracieuse dans les gestes, mettant dans son regard une naïveté qui pouvait passer pour de la bonté, courageuse disait-on dans son entourage, vivant modestement, mais toujours vêtue à la dernière mode, se pouvait-il donc que la veuve Becker soit à ranger dans la galerie de ces fourbes habiles dont les crimes, si le hasard n’avait pas été là pour les confondre, demeureraient impunis parce qu’au préalable diaboliquement tramés ?

La veuve Becker ! Ainsi Marie Petitjean fut-elle unanimement désignée par les journalistes ; c’est sous ce nom qu’elle prendrait désormais place parmi les empoisonneuses les plus connues dans l’histoire du crime.

– En quelque sorte, Messieurs, la lettre des héritiers de madame Crulle confirmait les faits révélés dans le courrier anonyme. Dès le début 1936, le Parquet a ouvert une enquête. Marie Petitjean, veuve Becker, a été interrogée par monsieur le juge d’instruction Destexhe. Elle a reconnu sa fonction de garde-malade auprès de madame Crulle, mais rien d’autre. Sans l’ombre d’une preuve, elle ne pouvait donc être inculpée. D’autant que le rapport du médecin légiste stipulait que madame Crulle était décédée suite à des crises de coliques hépatiques et d’une défaillance cardiaque. Monsieur le juge Destexhe n’en fut pour autant pas convaincu. Dès lors, Marie Petitjean a été discrètement surveillée. Une troisième lettre, à nouveau anonyme et datée du 12 octobre 1936, a précipité l’intervention de la justice.

On nous signalait que le décès, en date du 20 septembre 1936 de madame Bulté à la suite de vomissements convulsifs et celui, le 25 septembre 1936, de madame Lange, étaient suspects, ces deux dames étant à l’époque soignées par Marie Petitjean. On nous précisait que le 30 septembre 1936, Marie Petitjean, accompagnée de mesdames Weiss et Lamy, avait assisté aux obsèques de madame Lange. Rentrée chez elle après un bref passage au domicile de Marie Petitjean, rue Donceel, madame Weiss mourut quelques heures plus tard. Il devient quasi superflu d’ajouter qu’elle avait été victime de vomissements.

– Trois décès suspects du 20 au 30 septembre, en dix jours, c’est effarant !

– Oui. Alors que Marie Petitjean est maintenue sous une étroite surveillance, notre correspondant anonyme évoque une certaine madame Lamy, amie proche des dames Bulté et Lange. Nous interrogeons cette sexagénaire qui, de santé fragile, nous révèle que notre suspecte, à l’issue de l’enterrement de madame Lange, lui a proposé de prendre soin d’elle. Vous devinez la suite, Messieurs. Madame Lamy, en accord avec la justice, fixe rendez-vous chez elle à Marie Petitjean le 16 octobre 1936. Des inspecteurs de police l’y attendent. Dans son sac, ils trouvent un flacon de digitaline. Merci, Messieurs. Le prochain rendez-vous vous sera fixé dès qu’il y aura du neuf.

Roger Huart s’obstina.

– Quelque chose cloche. Le substitut vient de nous dire que la veuve Becker avait été interpellée chez madame Lamy…

– C’était son jour de chance à cette brave dame ! À moins une, elle y passait !

– Mais lorsque je me suis rendu à la rue Donceel, les voisins de Marie Petitjean m’ont affirmé qu’elle avait été arrêtée chez elle !

Le substitut du Procureur du Roi n’avait pas quitté la salle. Il n’appréciait probablement pas la fougue de certains journalistes et, moins encore, que d’aucuns mettent ses propos en doute.

– Le matin du 16 octobre, il y a eu une perquisition rue Donceel. Vos informateurs ont dû mal interpréter la présence des forces de l’ordre chez Marie Becker. Méfiez-vous des rumeurs, mon cher !

DEUXIÈME PARTIE

De 1895 à 1906

Liège, fin décembre 1895

Six mois à peine d’une existence citadine eurent raison des belles joues rouges et rondes de Marie Petitjean, de cette vitalité innée qui la faisait courir plutôt que marcher, de son aptitude à saisir d’infimes détails de la vie quotidienne et à les enjoliver.

Que demeurait-il aujourd’hui de la belle fille de seize ans qui, à Warmont, déclenchait l’ire des femmes jalouses de sa cambrure trop évocatrice de plaisirs charnels et dont la candide naïveté frisait la provocation ? Cette jeune personne morose, repliée sur elle-même, le visage aminci vers le menton, le regard triste, la chevelure certes toujours abondante, mais toutes frisettes absente, ce ne pouvait pas être la Marie de Warmont. Le père Petitjean, aurait-il reconnu sa fille ? Et le brave curé de son village aurait-il reconnu son élève assidue qui, entre deux tâches domestiques souvent trop lourdes à assumer pour son âge, se précipitait au presbytère pour apprendre à lire, à écrire et à compter ? Rien d’autre, sinon sa volonté, ne l’y obligeait. Que faisait-elle là, à Liège, tristement pitoyable ? Personne, pourtant, ne l’avait chassée du logis familial ni de son village. Au contraire ! Elle était vive, espiègle, serviable, courageuse : toutes les indulgences lui étaient acquises. D’où provenait cette incœrcible force du destin qui la poussait à refuser une existence peut-être monotone, mais sûre, et à jouer ainsi un hasardeux va-tout ? Quelques mauvaises langues affirmèrent bien que « toutes ces choses qu’elle lisait dans les livres lui tourneboulaient la tête ». Rien ni personne ne put faire obstacle à sa détermination. Pas même sa mère qui, tout en la regardant préparer son baluchon, lui avait dit d’un timbre de voix inhabituel : « Réfléchis une dernière fois, Marie. Ton père ne t’empêchera pas de t’en aller, mais, tu le sais, il refusera de te voir revenir. »

*****

Depuis le jour de son arrivée dans la fournaise caniculaire de la bien nommée Cité ardente, Marie percevait fort souvent l’écho de l’avertissement maternel. Elle ne regrettait point sa décision. Elle mesurait seulement l’abîme entre son rêve et la réalité qu’elle vivait au quotidien. Certes ! Elle était à Liège. Mais une fois parvenue rue Saint-Pholien, au domicile de sa tante, elle fut littéralement happée par celle-ci. Pas question d’aller à la rencontre de cette ville objet de tous ses fantasmes : le travail d’abord. Elle eut accepté de bonne grâce ce diktat, mais ce logement dans cette rue Saint-Pholien étroite, sale, peu sûre le soir, non, vraiment, elle ne pourrait jamais s’y faire. Honnêtement, sa tante lui avait décrit le quartier d’Outremeuse comme le plus malsain de Liège. Elle avait été d’une totale franchise en évoquant l’exiguïté et l’inconfort de l’unique chambre qu’elles auraient à partager la nuit. Inconsciemment pourtant, Marie avait refusé d’y croire. Comment, là-bas, dans ses vertes campagnes aurait-elle pu deviner toutes ces épreuves qui l’attendaient sous leur aspect le plus sordide ? Elle soupirait. Le souvenir du logis familial de Warmont hantait ses pensées. Ce n’était pas, loin s’en fallait, une demeure de riches, mais elle revoyait sa famille dans la salle, l’unique pièce du rez-de-chaussée, où tous étaient assis sur les bancs de part et d’autre de l’étroite et longue table en bon et solide chêne, les buffets pansus invisibles dans la pénombre, non loin du pétrin toujours ouvert et de la réserve de bûches.

Durant les longues veillées d’hiver, le grand événement était le passage d’un conteur venu de France. Pourtant voisin, ce pays paraissait lointain, mais riche d’un passé où se mêlaient victoires et défaites célèbres, intrigues tellement triturées par l’Histoire qu’elles frisaient l’invraisemblable, alchimistes faiseurs d’or, mages et devins qui, par des prédictions ésotériques, codifièrent une fois pour toutes le sort du monde. Et que dire de ces rois chrétiens, rendant saine justice sous un chêne ou maudits par le peuple, de ces bergères entendant des voix avant de sauver le pays, de ces reines plus malheureuses que la plus pauvre des filles ayant perdu ses parents ou de ces femmes perfides usant de filtres démoniaques ? La France, la connaissait-on autrement que par le verbe de ces conteurs ? Sous le charme de cet homme et de ses mots, on l’écoutait planter un féerique décor où évoluaient tous ces personnages qui oscillaient entre le réel et l’imaginaire. De mémoire, il évoquait les cheminements nocturnes d’un Restif attendant l’aurore à la pointe de l’île Saint-Louis. Il décrivait le Paris de la richesse et celui de la misère, celui de la boue et celui de l’or, celui du paradis et celui de l’enfer fréquenté par les compagnons de beuveries de Villon au Grand Godet de Grève, au Trou Perette ou au Cheval Blanc. De mémoire, il récitait Hugo et Dumas, Balzac et son monde. Ménestrel de la fin du dix-neuvième siècle, il tenait sous le charme de braves gens candides, mais sûrement plus émus que le public des premières parisiennes ! Il récoltait quelques sous. On le restaurait. Il passait la nuit à l’étable et le lendemain, s’en allait vers un autre village.

Dans la douceur des soirs d’été, les distractions étaient différentes : on prenait le frais, sur des chaises alignées devant la porte. Les femmes causaient. La médisance n’étant pas exclue, on ressassait des querelles qui se transmettaient de génération en génération et dont, le plus souvent, on ignorait l’origine exacte ! Sur le chemin, après avoir déblayé les pierres, les hommes jouaient au bouchon. Une pétanque wallonne ? Peut-être. Le jeu consistait à lancer une pièce de monnaie en faisant tomber d’un seul coup les sous posés sur un… bouchon ! Moins simple qu’il n’y paraît !

Cette innocente douceur de vivre paraissait loin, si loin à Marie !

En franchissant le Pont des Arches, à Liège, elle savait qu’elle tournait irrémédiablement le dos à cette existence terne, mais ô combien rassurante. Avait-elle trop idéalisé La ville ? Assez surprise, elle découvrit l’un de ses aspects, un Outremeuse que nul autre que Simenon n’a mieux décrit : « … la ville grouillait d’une vie intense où dominaient le pas pressé des demoiselles de magasin et des commis, le cri des marchands… les effluves de toute cette vie qui tourbillonnait. »

Comment Marie eut-elle pu imaginer ce que pouvait être, dans une ville, une maison dite à habitations ? Les odeurs nauséabondes, les éclats de voix, la promiscuité, les allées et venues d’inquiétants personnages ? Le logement de sa tante se trouvait au troisième et dernier étage. Le moins cher, se plaisait-elle à répéter avec acrimonie. Il était composé d’une seule pièce éclairée par d’étroites et hautes fenêtres en barbacane et dépourvu du moindre confort. L’unique point d’eau était situé au premier étage : le water commun, installé à la diable sur le palier intermédiaire entre le rez-de-chaussée et le premier. En bonne campagnarde, Marie ignorait la pruderie. Ce qui néanmoins la choqua dès le premier jour, ce fut, imposé par sa tante, l’usage du seau hygiénique ! « Hors de question de descendre à chaque nécessité », déclara-t-elle. Sa tante ! Pourquoi sa mère ne lui avait-elle rien dit de son caractère acariâtre et autoritaire ? Se doutait-elle de l’avarice de sa sœur qui comptait à sa nièce la moindre bouchée que celle-ci avalait ? En acceptant d’héberger Marie, Léontine n’avait pas eu le sentiment de souscrire à une quelconque obligation familiale. Elle ne souhaitait pas, non plus, assouvir le désir, légitime pourtant, de briser la solitude de son veuvage. Plus prosaïquement, sa décision reposait sur la perspective de glisser quelques sous dans son bas de laine.

En cette fin décembre de son premier hiver à Liège, une fois son bol de soupe expédié, Marie s’était acquittée de la corvée « seau ». Le cœur au bord des lèvres, elle remontait rapidement les escaliers craignant la rencontre de l’affreux bonhomme du deuxième étage qui, surgissant soudainement, la coinçait contre le mur et lui murmurait des obscénités en soufflant vers son visage une haleine de mauvais genièvre. Dégoûtée et effrayée, elle rentrait rapidement dans la pièce et glissait sa chaise tout contre la cuisinière. Léontine, tout aussitôt, descendait très bas la mèche de la lampe à pétrole puis, soufflant sur ses doigts gourds de froid, enlevait jupons, camisoles et cache-corset avant d’enfiler un vêtement informe tenant davantage d’une robe de bure que d’une chemise de nuit. Dégageant couvertures et draps de lit, elle déplaçait une brique réfractaire chauffée dans le four de la cuisinière et la glissait à hauteur des pieds : sa « bouillotte maison », disait-elle. C’était le seul luxe qu’elle se permît.

– Couchez-vous, Marie, vous vous réchaufferez. N’oubliez pas que demain, vous devez être au magasin avant six heures.