Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Libros del Tiempo

- Sprache: Spanisch

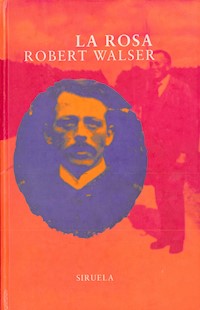

En 1925 Robert Walser, escritor predilecto de Franz Kafka, muy apreciado por Robert Musil, Elias Canetti, Thomas Bernhard o Peter Handke, entre otros, publica su último libro, un conjunto de prosas breves titulado La rosa, en el que aparecen reflejados todos los temas de sus mejores obras y de sus más conocidas páginas. En estas espléndidas instantáneas que captan al paso la realidad más esquiva y a la vez más cercana, Robert Walser rescata, mediante historias, paseos, impresiones, artículos, diálogos o irónicas reseñas de libros, esos pequeños accidentes íntimos que asaltan su encuentro casual y emocionado con la vida, que considera maravillosa, pero que no termina de entender, aunque consiga acercarnos, con el ritmo rápido y provocador de su pensamiento y con la apariencia trivial de cada una de estas prosas, a ese flujo sobrecogedor de la fugacidad de lo cotidiano, en donde se insinúa, entre la parodia y la reflexión más ácida, su propia poética del instante.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 134

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

LA ROSA

Vladimir

Paseo dominical (I)

Manuel

Ginebra

El idiota de Dostoievski

Periódicos parisienses

Gerda

Caballo y oso

El relato de Keller

Kurt

La Nora de Ibsen o el rösti

Escaparates (I)

Wörishöfer

Un chico modélico

Sobre impresiones teatrales tempranas

Preceptor y mozo de cordel

El tío

El mono

El ángel

Carta a Edith

Erich

Titus

Un bofetón y otras cosas

De algunos escritores y de una mujer virtuosa

Sacher-Masoch

Parsifal escribe a su amiga

La chica extraña

El niño (III)

Un trocito de azúcar

Ludwig

La bella y el fiel

La urna

Página de diario (II)

Fridolín

El elefante

Diálogos

El amante y la desconocida

La rosa

Debilidad y fuerza

Los poemas (III)

El distinguido y la refinada

El solitario

La amada

Créditos

LA ROSA

Vladimir

Lo llamamos Vladimir, porque es un nombre raro y, de hecho, él era una auténtica rareza. Quienes lo encontraban divertido acechaban alguna mirada o palabra suyas, de las que no era muy pródigo. Vestido mediocremente se comportaba con más seguridad que con un traje elegante, y en el fondo era un buen hombre, cuyo único fallo consistía en atribuirse e imputarse defectos que no tenía. Era sobre todo malo consigo mismo. ¿No es esto imperdonable?

Una vez estuvo viviendo en casa de una pareja de casados y no había manera de echarlo fuera. «Ya va siendo hora de que nos deje solos», le insinuaban; pero él parecía no darse mucha cuenta, veía sonreír a la mujer y empalidecer al marido. Era la caballerosidad en persona. Servir le daba siempre una idea elevada de la alegría de vivir. No podía ver mujeres bonitas cargadas de maletines, paquetes o cosas similares sin acercarse en seguida y expresar su deseo de ayudarlas, aunque primero combatía el delicadísimo temor de ser impertinente.

¿De dónde provenía Vladimir? Sin duda de nadie más que de sus padres. Parece extraño que confiese haber sido a menudo feliz en la desgracia y malhumorado en el éxito, y que diga que el rasgo esencial de su persona sea la laboriosidad. Nunca se ha visto un hombre tan satisfecho e insatisfecho al mismo tiempo. No ha habido nadie tan rápido y, un instante después, tan indeciso.

En cierta ocasión, una muchacha le pidió que fuera a un lugar determinado a una hora determinada y lo hizo esperar. A él le pareció sorprendente. Otra comentó: «A usted le gusta que lo timen. ¿No siente una especial predilección por las bromas rayanas en la desatención?».

«Se equivoca», fue todo lo que respondió. No le guardaba rencor a nadie, pues «también yo me he portado muchas veces mal con la gente». En el Café de las Damas lo divertían el juego gestual y los comentarios de las clientas. Por lo demás, no era muy amigo de excesivas distracciones, aunque excepcionalmente las apreciaba. Pensaba en todo para olvidarlo al instante, y era un buen calculador porque no permitía que sus sentimientos lo dominaran. Las mujeres lo tenían en poco, aunque no dejaban de interesarse una y otra vez por él. Lo tildaban de pusilánime, y él a ellas también.

Jugaban con él y le temían. Con una dama que ostentaba ante él sus riquezas quizá con demasiada maña fue tan cortés como lo es alguien que no siente nada. Encontraba jóvenes incultas animadas por la necesidad de aprender y, por otra parte, algunas que lo habían leído todo y ahora deseaban ser casi ignorantes. Jamás se vengaba de una injusticia padecida, y tal vez así se vengaba suficientemente. A quienes no lo trataban como él hubiera deseado los dejaba, como se dice, caer, es decir, se fue acostumbrando a no pensar en muchas cosas desagradables. De ese modo protegía su vida interior de sumirse en el salvajismo y ponía sus pensamientos a salvo de una dureza malsana.

La música lo enternecía, cosa que le ocurre a la mayoría. Si veía que una chica le daba sus preferencias, tenía la impresión de que quería atarlo y la evitaba. Era desconfiado como un meridional, tanto consigo mismo como con los demás; a menudo celoso, aunque nunca por mucho tiempo, pues su autoestima lo liberaba pronto de los acosos de la envidia, que, apenas despiertas, le parecía insustancial e inmotivada.

Una vez en que perdió a un amigo, se dijo: «Él pierde tanto como yo». Adoró a una mujer hasta que ésta cometió un error y a él ya no le fue posible desearla ardientemente. Un acto precipitado de ella provocó sus burlas, cosa de la cual se alegró. Al compadecer a esa compañera ya no tuvo necesidad de compadecerse a sí mismo.

Se mantenía joven y aprovechaba esa fuerza para ganarse el respeto y practicarlo con quienes más necesitan que no los miren de soslayo y fríamente: los débiles y los ancianos. ¿Estamos hablando demasiado bien de él?

A veces se comporta como un vividor y frecuenta los llamados bares de mala fama. Hay quienes lo critican por eso, aunque a ellos mismos les gustaría divertirse alguna vez, cosa que no siempre les permite hacer su entorno. Lo han imitado, pero ese ser original sigue siendo lo que es. Imitar es, además, algo perfectamente natural.

Las copias también pueden ser atractivas, pero lo realmente valioso proviene sólo de la originalidad.

Paseo dominical (I)

Era domingo, y un hombre salió a dar una vuelta. Mientras caminaba iba saboreando unas estampas que había visto expuestas en algún lugar y momento, y unos poemas cuyo texto se le había quedado en la memoria.

-Buenos días -le dijo alguien en tono serio y circunspecto, aunque amable pese a todo-: ¿Cuándo saldrá por fin tu nuevo libro?

-Paciencia -replicó el interpelado, y añadió que ser un hombre y pasear le parecía tan hermoso como estar sentado a un escritorio y vender con éxito sus libros.

Bajo la dulce luz del sol, dejó atrás una manada de vacas que pastaban y se internó en la serenidad de un apetecible paisaje. Dos gatitos se divertían a ojos vistas encima de un árbol. Una mujer asomada a una ventana dijo:

-Quienquiera que seas, ayúdame; dicen que ya no soy joven. Quieren impedirme gozar de la vida, relegarme a la ineluctable vejez.

-¿Y quién hace eso?

-Mis propios hijos.

El poeta, pues ya se le habrá reconocido como tal, respondió:

-Estáte tranquila, vive reposadamente, sé juiciosa, que el resto se arreglará por sí solo.

Aún lucían flores en los jardincillos arreglados con sencillez y naturalidad. Al cabo de un rato empezó una preciosa cuesta. Allí había importantes señores sentados en su parque, niños que se divertían jugando, abetos que rodeaban solemnemente una casa de venerable aspecto, una criada pulcramente vestida detrás de una puerta vidriera. Las ventanas estaban abiertas, y el que veía todo aquello pensó: «¡Qué a gusto viviría aquí yo también, disfrutando de esta calma! A cambio recitaría algún relato, muy a mi aire, aunque con toda la cortesía posible».

¡Cómo iba a dejar de fantasear y hacer poesía mientras se paseaba! Eso era precisamente lo que a sus ojos enriquecía y amenizaba una y otra vez los paseos. En el lindero de un bosque había una granja; junto a ella, una casa con un modesto taller de zapatería, y en el bosque mismo se respiraba una gran ternura.

De nuevo en campo abierto, vio gente sentada en comtemplación dominical ante un cortijo, y oyó que alguien se sonaba la nariz con un pañuelo dando trompetazos. Abajo, en la aldea, resonaron a continuación auténticas trompetas, una banda hizo su aparición marchando y a nuestro paseante se le ocurrió entonces una idea sublime: obsequiarse con una pequeña merienda.

Dicho y hecho. Al punto entró en una hostería, y ya el hecho de entrar lo divirtió.

-Señorita, no deseo sino un café complet y supongo que nada se opondrá a este deseo.

La joven sonrió, y él tuvo la impresión de que el local entero hacía lo mismo al verlo entrar tan pacíficamente y con pretensiones tan campechanas. El hostelero estaba leyendo un librito. La patrona, una mujer imponente, hacía cuentas sentada a una mesita. Dos mesas estaban ocupadas por familias. Uno de los parroquianos lanzó un tema de conversación que provocó vivas réplicas y contrarréplicas y acabó ampliándose a un encendido debate sobre la actividad de las sectas.

-Entre los sectarios -opinó el hostelero- no hay un solo hombre de bien.

La mujer, dirigiéndose al mostrador y sacando a relucir de paso su propia figura -cosa que hizo con tanta más efectividad cuanto menos parecía proponérselo-, recordó a su marido, medio en broma, medio en serio, la conveniencia de ser algo más cauteloso con respecto a lo que su sincera opinión lo impulsara a decir, haciéndole ver que hasta la señora doctora asistía a veces a esas reuniones. Mucho le gustó al poeta, que escuchaba a la vez que comía, el delicioso y sagaz comportamiento de la patrona, sobre la cual pensó: sus modales se corresponden plenamente con su hermoso físico, no aborda a su esposo con brusquedad ni le consiente emitir juicios demasiado despectivos sobre una parte de sus conciudadanos sin tratar de desviarlos.

A un perro de pelaje hirsuto que vino a mendigar le dio un trozo de pan que, desdeñado en un principio, fue luego dado por bueno y devorado obedientemente, habida cuenta quizá de que es preferible contentarse con poco que con nada.

Al despedirse, la patrona le agradeció; él replicó que no había de qué, atravesó el pueblo, se encontró con jóvenes que cantaban y gente mayor que caminaba a paso lento; de vez en cuando alzaba la cabeza y dejaba que la visión del paisaje incidiera sobre él, y así, recorriendo caminos principales y secundarios, se topó con una dama en apariencia culta, es decir, leída, que, sin embargo, le dijo frotándose las manos:

-Hay algo que me atormenta, aunque vivo con holgura. Mi hijo no me obedece.

-Probablemente porque usted no se atreve a ordenarle nada. Sea para él una madre de verdad y verá cómo no dejará de respetarla.

-Eso es justamente lo que no consigo.

-Pues entonces nadie podrá ayudarla -dijo, y se alejó rápidamente de ella, como de una endeudada que solicitara un préstamo.

Entregándose caprichosamente a toda suerte de meditaciones en distintos ámbitos, llegó hasta una colina que, ornada con gran profusión de edificaciones, ofrecía una panorámica circular, y allí se quedó un rato generosamente calculado, de pie ante el monumento a un hombre hacia cuyo rostro juicioso y actitud entre explicativa y participante dos niños alzaban una mirada de crédula familiaridad.

Era el monumento a un pedagogo y el paseante se dijo: «Aún tengo pocas buenas acciones -o ninguna- que anotar en mi activo. Lo cual debería contrariarme. Pero envidio demasiado poco su fama a los grandes para que sus efigies me descorazonen. Hasta ahora he vivido como me parecía justo y razonable hacerlo, y no me asusta la posibilidad de que me demuestren que he estado equivocado, pues con todo derecho digo: errar es humano. Veo, no obstante, que es hermoso adaptarse a algún ideal noble y moderar la alegría de vivir para dar cumplimiento a ciertas tareas, concebir la felicidad también bajo una forma que no sea el buen humor, y no pasar a depender de este último temiendo por él a cada hora o preocupándose por conservarlo: no, más bien dejándolo al descubierto, sacrificar la propia dicha y, quizá por eso mismo, recuperarla».

Admitió, según se ve, que todavía le faltaba discernimiento, pero se atribuyó capacidad de ejecución.

Manuel

Manuel se hallaba entre la multitud; en la plaza, frente al palacio, estaban dando un concierto. Una parte de la gente permanecía inmóvil; otros iban y venían entre el gentío, tratando de molestar lo menos posible. Algo lo divertía; aquel modesto estar allí de pie lo hacía sentirse a sus anchas. Pasar inadvertido puede ser muy placentero. Fumaba, saboreándolo con deleitosa morosidad, uno de esos puros corrientes en el país, sin distinguirse por ello de nadie. No sabemos a ciencia cierta cómo había llenado su tarde. Allí, en esa velada tranquila, de pie entre sus semejantes, estaba preocupado por dos muchachas, sin agobiarse, por lo demás, demasiado. Una de ellas se hallaba por casualidad justo a su lado y le hacía sentir la sedosa frescura y el calor de su cuerpo. No era él quien quería ese don, sino que éste se le ofrecía. Arriba, en la ventana abierta, se dejaban ver figuras conocidas y desconocidas, entre ellas una joven a la que él había prometido fidelidad, como quien dice, y a la que hasta entonces nunca había sido infiel, tampoco en aquel momento un tanto problemático en que la proximidad de otra le producía una emoción nada desagradable. «¿No son también halagadores los sonidos de este concierto? ¿No deberá gustarme ya ninguna otra cosa porque una en concreto me ha gustado tanto?» ¿Dijo esto para sus adentros? ¡Puede que sí! Contempló tranquilamente a la que, allá en lo alto, se había dejado ver unas cuantas veces, mostrando en su rostro ese aire de aprensión, de ligero disgusto y sutil recelo que él tan bien conocía. «Siempre teme algo. Es delicada. No es justo sentirse de buen humor y reírse de ella desde aquí abajo; ella sin sospechar nada, y yo aquí entre el público, lleno de seguridad y superioridad maliciosas. La belleza tan venerada, tan enaltecida. ¿Y el adorador está cerca y no tiembla?» En su ecuanimidad, Manuel parecía un árbol cargado de frutos de piel firme y gruesa, quietos y pesados. Estaba sereno, confiaba en sus fuerzas y no tenía prisa alguna por dar explicaciones, con las que de momento se hartaba en su contentadizo corazón.

El concierto llegó a su fin y la gente se dispersó. Él creía ser dueño de sí mismo. Antes de darse, osa andarse con rodeos. Se examina, pues no le gustaría ofrecer poco.

Ginebra

De Berna a Friburgo hay seis horas a pie. En esta última ciudad compré, por si acaso, calcetines, y con el paquetito acaricié cabecitas infantiles. El sábado por la tarde las muchachas están felices porque todo el mundo va, viene y se detiene por las calles con la intención de comprar, y así hay puertas que se abren en cierto modo a la calma y a la alegría del domingo. Pregunté a un muchacho por el camino a Romont; me miró los zapatos como queriendo verificar si eran aptos para la camminata.

-Hay un buen trecho hasta allí -dijo.

-No importa -repliqué, y llegué al lugar en cuatro horas, comí queso, bebí un poco de vino y me acosté. Antes de cerrar los ojos, pensé en mi bienamada y me puse muy contento.

El trayecto hasta Lausana me llevó ocho horas. Allí quizá se tope uno con un sacerdote ante el cual se quite el sombrero, consciente de que conviene mostrarse amable con el clero. Un pueblecito situado en lo alto se llama Rue.

Poco antes de Lausana me crucé con un público dominical de paseo. Proseguí, y dos horas después estaba en Morges, cuya iglesia me impresionó agradablemente y cuyas hosterías me parecieron encantadoras.

Empleo dos horas más hasta Rolle; allí, debajo de una arcada, junto a un vendedor de castañas y un grupo de chiquillos, me lío un cigarrillo y entro en elTête Noire, un mesón que se remonta al año 1628 y encuentro limpio y decente.

A las ocho de la mañana me puse en marcha. Después de bordear Nyon y una serie de castillos rurales, llegué a las once a Coppet, donde me pedí una ensalada y carne. El posadero, un sudamericano, me hizo toda suerte de preguntas.

De pie en la barra había una dama elegante; durante tres minutos mis ojos se deleitaron contemplándola, ella lo sintió y se frotó la espalda.

A las tres de la tarde entré en Ginebra, me dirigí a un café y me topé con un anciano que vive allí con sus hijos y no es feliz.

-Siempre hay discrepancias -dije intentando apaciguarlo.

Un cartel anuncia en letras visibles desde lejos:Borgia s’amuse. Se trata de una función de cine.

¿Qué se puede hacer en Ginebra? ¡Miles de cosas! Por ejemplo entrar en una pastelería y preguntar si está permitido regalarse en seguida con las golosinas expuestas.