Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editions Plaisir de Lire

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Ce passionnant roman historique revient sur les terribles épisodes de chasse au sorcière au Moyen âge.

Un habitant du village qui meurt accidentellement ou qui tombe malade, le bétail qui dépérit: tout prétexte est bon pour soupçonner quelqu’un de sorcellerie. Les autorités profitent alors de l’occasion pour juger des individus marginaux ou « gênants », femmes et hommes confondus, et montrer ainsi qu’elles font leur travail. Un geste mal interprété, un comportement étrange, voire une simple allusion à un chat noir, suffisent pour finir entre les mains du tribunal. Sous la torture, la plupart des personnes accusées avouent contre leur gré leur présumée connivence avec le diable...

La Sorcière de Dentervals s’inspire des évènements qui se produisirent autour d’un procès pour sorcellerie en 1675 dans les Grisons.

Avec un effrayant réalisme, l’auteur nous raconte cette période noire, où le soupçon de sorcellerie était un motif suffisant pour condamner à mort les plus faibles

Un premier roman richement documenté et d'une vraie qualité littéraire !

EXTRAIT

La pie jacasse.

Les cerfs lèvent la tête. Ils disparaissent à grands bonds dans la forêt.

Comme un canon qui gronde, le tonnerre sort de l’obscurité. Peu après, un autre éclair illumine le paysage. La lumière est aveuglante. La figure au manteau noir se lève en tremblant : est-ce la porte de l’église qui s’ouvre ? Est-ce un enfant en blanc qui se tient sur le pas de la porte de l’église ?

Le croque-mitaine semble pétrifié. Un bref instant, puis il prend rapidement le sac et part en courant comme un désespéré.

La pie bat des ailes.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Il ne faudra pas, bien sûr, accueillir ce roman comme un témoignage historique. Plutôt le voir comme une porte d’entrée sur une époque oubliée. Et faire des liens, toujours, avec notre présent qui connaît encore de tels débordements ou folies collectives. Une lecture détente donc, mais qui pourra devenir autre chose, pour peu que vous ayez l’envie de creuser plus loin, dans les sombres rouages de notre Histoire. -

Blog Littérature Romande

L’auteur, historien, livre là son premier roman, qui bénéficie non seulement de son érudition mais d’un remarquable talent littéraire ! -

Joëlle Brack, Librairie Payot

À PROPOS DE L'AUTEUR

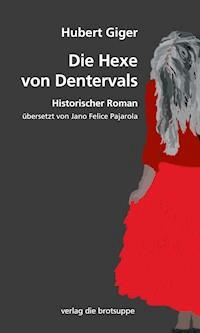

Hubert Giger est né en 1958. Il a étudié l’histoire à l’Université de Zurich. En 2001, il écrit un article intitulé

Engouement de sorcière et procès de sorcellerie dans la Surselva. Il a travaillé comme rédacteur pour la radio romanche et il vit dans le Medelsertal (Grisons). En 2011, il publie son premier roman

La Stria de Dentervals, rapidement traduit en allemand sous le titre de

Die Hexe von Dentervals.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 419

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ce livre paraît avec l’aide de la Fondation ch pour la collaboration confédérale, institution réunissant les 26 cantons. La traduction est subventionnée par Pro Helvetia.

ISBN : 978-2-940486-45-8

© Éditions Plaisir de Lire. Tous droits réservés.

CH – 1006 Lausanne

www.plaisirdelire.ch

Couverture : Marlyse Baumgartner

Version numérique : NexLibris – www.nexlibris.net

Titre original : La stria da Dentervals

Éditeur original : © Chasa Editura Rumantscha, 2011.

REMERCIEMENTS

Le traducteur remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur soutien et leur conseil, ont permis à ce projet d’aboutir, en particulier :

Dumenic Andry

Renzo Caduff

Anita Capaul

Isabelle Cardis Isely

Roman Caviezel

Anne-Lise Delacrétaz

Hubert Giger

Caroline Grøndahl

Marie-Florence Javet

Cathy Jobin

Lysiane Piguet

Chasper Pult

Clà Riatsch

HUBERT GIGER

LA SORCIÈRE DE DENTERVALS

ROMAN HISTORIQUE traduit du romanche (sursilvan) par Walter ROSSELLI

I

Il est arrivé

une nuit de pleine lune,

l’homme en noir

à cheval

les fers grinçaient et étincelaient

sur le pavé devant la maison de commune

il a sifflé

le chat s’est glissé dans la cave

et a ouvert la porte

alors, l’homme en noir

a libéré la sorcière

et a disparu avec elle,

sur son cheval

*

* *

Brouillard dans la vallée. Il s’est déversé comme une masse grise sur les rochers et les crêtes et s’est faufilé dans la forêt, entre les sapins, les mélèzes, les bouleaux et les vernes. La neige a saupoudré les hauteurs. Il pleuvine. Le branchage reluit. Les aiguilles dégoulinent. La terre se ramollit. L’eau ruisselle et forme des mares et des flaques.

Il fait froid, tout est terne et détrempé.

Des cerfs paissent à l’orée de la forêt, le pelage hérissé. Un peu au-dessous du bois, sur un replat, un village. Des maisons, des granges, des étables, une église, un cimetière, un ossuaire. Le clocher de l’église sonne, c’est l’Ave Maria. Le tintement des cloches fend le brouillard.

Une pie se pose sur le mur de l’église. Elle bat des ailes.

Au coin du mur de l’église apparaît un capuchon. Il disparaît et réapparaît. Une figure encapuchonnée, un manteau noir, des bottes. Un sac sur le dos. Le croque-mitaine s’approche du cimetière. À petits pas. Il regarde autour de lui. Une fois. Deux.

Il s’arrête devant une sépulture. Il pose son sac. Il l’ouvre et en sort une houe. Il se met à creuser, rapidement. Il regarde tout autour. Il extrait des ossements de la tombe. Un os après l’autre. Il ôte la terre. Les met dans le sac. Il continue à creuser. Il met d’autres os dans le sac. Enlève la terre de la houe. La remet dans le sac.

La pie jacasse.

Les cerfs lèvent la tête. Ils disparaissent à grands bonds dans la forêt.

Comme un canon qui gronde, le tonnerre sort de l’obscurité. Peu après, un autre éclair illumine le paysage. La lumière est aveuglante. La figure au manteau noir se lève en tremblant : est-ce la porte de l’église qui s’ouvre ? Est-ce un enfant en blanc qui se tient sur le pas de la porte de l’église ?

Le croque-mitaine semble pétrifié. Un bref instant, puis il prend rapidement le sac et part en courant comme un désespéré.

La pie bat des ailes.

*

* *

Elle se frotte les mains et souffle dans ses poings. La bise souffle et s’engouffre sous sa jupe, elle pique les mollets, les cuisses et les hanches. Maintenant, elle balaie plus vite. Aller et retour, devant la maison, puis encore une fois, de haut en bas de l’escalier. Une marche après l’autre. Aller et retour. Elle balaie comme pour effrayer la brume qui semble rester collée partout.

Que fait ce chat noir au milieu de la ruelle ? Est-ce qu’il s’arrête, fait le gros dos et montre les dents ?

Elle cesse de balayer et s’en approche. Lentement, le balai dans les mains. Les gens du village l’appellent la boiteuse. Parce qu’elle marche un peu de travers. Alors que, plus jeune, elle voulait aider son père, sa jambe était restée coincée entre les grumes. Ses parents avaient d’abord craint qu’elle ne la perde, sa jambe. Qu’il faille la faire amputer et qu’elle doive se déplacer comme le Luregn dil Balzer Bistgaun[ 1 ], qui était revenu de France avec une seule jambe. Depuis, il déambulait avec un bâton et sa jambe de bois et il battait parfois les chèvres. Parce qu’elles ne valaient plus rien et ne donnaient presque plus de lait. Mais parfois, lorsqu’il levait son bâton, il tombait et alors, il avait toujours de la peine à se relever.

Elle aimait écouter ce que le Luregn racontait de la guerre. Comment il mettait en miettes les ennemis. Il les frappait à la tête de sa hallebarde. Ou bien il plantait son épée entre les côtes de l’Espagnol. Ou alors, s’il le fallait, il en prenait un à coups de poings au groin. Diable, à cette époque-là, il était comme un roc, la force de l’ours et la résistance des chamois du Péz Tgietschen.

À elle, il n’avait pas fallu lui amputer la jambe. Mais depuis l’accident, elle a mal. Le pire, c’est lorsque le temps change. Dans ces moments, sa jambe est comme endormie.

Maintenant, la boiteuse tient plus fort le balai – au cas où le chat aurait l’insolence de l’attaquer. On ne sait jamais. Ce ne serait pas la première fois que l’un de ces sauvages l’agresse et la griffe. Comme ce jour-là, au petit matin, entre chien et loup, lorsqu’elle est entrée dans la porcherie pour donner de l’oseille à la truie. À peine a-t-elle ouvert la porte qu’un chat a sauté sur son épaule. Il a soufflé méchamment, l’a griffée à la joue et a disparu.

Mais ce chat-ci ne fait pas cas d’elle. Il semble qu’il a vu autre chose. Il reste planté, fait le gros dos, le poil hérissé.

Et maintenant, elle voit ce qu’il a vu. Un croque-mitaine monte par la ruelle. Un gars tout en noir !

Elle tressaille. Laisse tomber le balai. Veut fuir. Veut crier. Comme lorsqu’elle avait eu la jambe prise entre les grumes. Mais sa gorge est sèche, il n’en sort pas plus qu’un râle. La boiteuse semble être sur des charbons ardents. Comme si elle était clouée au sol. Liée à la brume.

Le chat a disparu dans la porcherie.

Où est le croque-mitaine ?

Elle ne sait pas comment elle est rentrée chez elle. Elle sait seulement qu’elle s’est affalée sur la paille près du foyer. Et s’est endormie. Plongée dans un rêve effroyable.

Depuis lors, les gens disent que la boiteuse radote. Qu’elle parle toujours d’un chat noir et d’un croque-mitaine. Un gars encapuchonné aurait déambulé par les ruelles. Il aurait disparu dans la porcherie, puis un chat noir en serait ressorti.

*

* *

Gion Paul Jagmet n’a distribué que deux brassées de foin dans la mangeoire. Deux brassées, c’est pingre, mais l’été a été sec, aussi sec que le cul d’un insecte, qu’il dit. Durant tout l’été, il n’y a quasiment pas eu d’averses. Les herbages séchaient sur pied. Les prés brûlés. Brun-roux. Heureusement, il a encore pu faucher quelques prés secs et ramasser un ballot de foin sauvage. Ce n’était pas suffisant, mais c’était mieux que rien. Il a fait meilleur en automne. Ainsi, il y a eu un peu de regains. Finalement, afin que ses animaux n’aient pas à pâtir, il a fauché des bâches de foin supplémentaires, de troisième coupe. Il est allé ratisser quelques pentes herbeuses abruptes et mauvaises. Cependant, le foin manque plus que jamais, il doit économiser et en compter chaque brassée. Résultat : ses animaux vont de mal en pis.

Et aujourd’hui, c’est comme les autres jours. Ses bêtes, deux vaches de trois ans et deux génisses d’un an, n’ont pas goût au fourrage. L’une a tourné le foin dans sa gueule comme si elle allait tout recracher, une autre s’est couchée et s’est endormie. Et la vieille, elle l’a regardé comme s’il avait des cornes et a tout juste touché au fourrage. Elle qui, d’ordinaire, mange quasiment tout ce qui arrive dans la crèche. C’est compréhensible qu’elle détourne la tête, puisqu’il leur a donné ce qu’il ne destine d’habitude même pas aux brebis. Celles-ci ne sont pas d’aussi fins becs que les vaches et les chèvres.

Enfin, il a tout essayé : il les a étrillées, caressées sur le dos, leur a parlé, encore et encore. Il est chaque fois resté longtemps dans l’étable. Mais rien à faire. Elles ne veulent simplement pas. Elles le regardent péniblement et meuglent de temps en temps, de ces ‘meuuuuh’ étirés qui transpercent les os.

Gion Paul jette un dernier coup d’œil dans l’étable, remet son chapeau, prend la lanterne et le bâton et se met en marche pour rentrer. Quel temps ! Un brouillard qui vous empêche de voir vos propres mains devant le visage. Froid et insupportable ! Il a commencé à souffler et le vent froid mord la peau. Quelque part, une hulotte crie. Il est mort de fatigue. Le pire, c’est de nouveau la douleur à la hanche. Sur son dos, la boille avec le lait est plus lourde que jamais, bien qu’elle ne soit qu’à moitié pleine. Aujourd’hui, il lui semble que le chemin est deux fois plus long que d’habitude. Le terrain est détrempé, glissant. Il plante son bâton dans le sentier qui mène à Disentis.

Peu avant le village – il ne voit les maisons en bordure que faiblement, à travers la brume – il fait une pause, s’appuie sur son bâton. Il voit la lueur d’une bougie dans une maison, cette lumière dont il jouit toujours le soir, après une longue et pénible journée de travail.

Il s’arrête dans une ruelle : on dirait qu’il a entendu des pas. Il repousse son chapeau vers l’arrière, lève la lanterne, écoute un instant, puis il poursuit. Au moment de tourner au coin d’une maison, peu s’en faut qu’il ne heurte une personne. Quelqu’un habillé d’un manteau noir, un capuchon sur la tête ! C’est la seule chose qu’il a vue, avant que la lanterne ne tombe par terre. Suite à la collision soudaine, l’autre trébuche et s’étale à plat ventre. Gion Paul l’entend souffler et gémir, il lui semble entendre une voix d’homme, un mot comme “ misère ”…

Avant qu’il ne puisse réagir, le croque-mitaine est debout et loin.

Le paysan tremble. Qu’est-ce qui s’est passé, bon sang ? Il en a vu beaucoup au cours de sa vie. Il a aussi eu peur, maintes fois. Lorsque, enfant, il devait aller fourrager le bétail, chaque soir, avec son père, dans l’obscurité, quand il fallait mener les vaches à la fontaine et que les grenouilles coassaient dans le marais, quand il marchait avec son père à travers ces forêts sombres et que les sapins devenaient des croque-mitaines, les nuits de pleine lune. Ou alors au printemps, quand il passait la nuit au mayen, quand il tonnait et qu’il y avait des éclairs. Ou lorsque les cerfs mâles bramaient, que les loups hurlaient, que les renards glapissaient et que les geais jacassaient.

Et s’il pense à toutes les histoires que racontaient son père et son grand-père ! Des histoires d’esprits de la nuit, des esprits impurs, disaient-ils, d’hommes et d’enfants disparus, d’hommes morts sans que l’on ne sache pourquoi. D’hommes qui faisaient des cauchemars et qui déliraient après avoir été aux mayens, au printemps et en automne. Il se souvient qu’on parlait d’un homme qui s’était jeté des falaises, parce qu’il craignait d’être poursuivi. Et d’un autre qui avait tué son ami avec sa hache, parce qu’il croyait que c’était le diable. Son grand-père racontait des légendes sur les esprits qui se réunissaient, la nuit, sous le bouleau de Sontga Gada : des âmes perdues qui ne trouvaient point de répit. Et il rappelait les esprits de Pultengia, qui sortaient danser la nuit et étranglaient tous ceux qui étaient encore en route à ces heures.

Il se remémore les sermons des prêtres et des moines : que les paroissiens restent alertes, qu’ils ne se laissent pas tenter, qu’ils prient pour conjurer les démons. Car la nuit est dangereuse, elle n’est pas l’amie des êtres humains. La nuit est l’amie de l’esprit malin, disent les capucins. Tous ceux qui veulent se cacher de la lumière déambulent à la tombée de la nuit. Ceux qui font du mal aux autres. Ceux qui veulent du mal aux autres. Ceux qui tentent l’âme.

Gion Paul est inquiet. Bien qu’il ne croie pas aux esprits, ce qui vient de se passer le laisse songeur. Un homme à la tête couverte d’un capuchon, qu’est-ce que cela veut dire ? Qui se déplace couvert d’un capuchon ? Celui qui se dissimule sous un capuchon a quelque chose à cacher. C’est clair. Ce doit être une canaille, un malfaiteur.

Ou est-ce peut-être un pèlerin ? Les hommes qui passent parfois le Lukmanier pour se rendre à l’abbaye de Disentis ont aussi des capuches. Mais ceux-là ne fuient pas les gens !

Lorsqu’il se baisse pour reprendre la lanterne, il voit un sac par terre. Mais pourquoi l’autre a-t-il été pressé au point de laisser son sac et tout son contenu ?

Il observe le sac, l’ouvre et regarde à l’intérieur, regarde et regarde à nouveau. Il y a des os dans le sac ! Les os d’un petit animal, d’un agneau, d’un cabri ou peut-être d’une bête sauvage ? D’où viennent ces os et pourquoi sont-ils dans ce sac ?

Que faire ? Prendre le sac ? Ou le laisser au milieu du chemin et s’en aller ? Appeler un voisin ? L’homme au capuchon a disparu. Il vaut mieux laisser le sac là où il est et rentrer chez soi. De toute façon, s’il le faut, il pourra toujours signaler les faits à l’oberkeit[ 2 ]. Il glisse la pipe, qu’il a également retrouvée, dans la poche interne de sa veste et se dirige lentement vers sa maison.

Il entend la pie qui jacasse, au loin.

Il a froid.

*

* *

Du bois de Vergera vient un homme conduisant un cheval blanc. Il tient les rênes dans une main, le chapeau orné de plumes d’aigle dans l’autre. Il porte un manteau noir, un peu poussiéreux, un pantalon brun, des bottes. Les cheveux noirs retombant sur les épaules, une moustache, une bague au petit doigt de la main droite.

Il fait une pause, enlève la selle et s’assied sur une pierre. C’est bientôt le printemps. La neige a un peu fondu grâce au redoux. Çà et là, les premières fleurs percent la terre – des crocus.

Clau Maissen, l’ancien landrehter[ 3 ] de la Ligue Grise, sort la bouteille de son sac à dos en peau de chèvre. Le voyage par le Lukmanier lui a donné soif. Le pire, c’est que son cheval a perdu un fer peu avant le col. Et lui-même a mal aux jambes à cause de la marche. Il lui semble qu’il s’est écorché un pied, car ça brûle drôlement.

Cependant, il contemple ce panorama grandiose. À ses pieds, le hameau de Mompé Medel ; sur l’autre versant celui de Mompé Tujetsch ; dans la plaine, les maisons du village de Disentis et environs. L’abbaye de Disentis parade, pompeuse, dans le paysage, à l’orée du village au-dessous de la forêt. Au loin, il voit Clavadi et Sogn Benedetg, à l’ubac. Sumvitg, son village natal, et les hameaux de Caprau et de Cavardiras ne sont pas visibles d’ici.

Il met sa main dans la poche de son manteau. Oui, la lettre y est toujours. Une lettre qui lui rappelle les querelles et les frictions auxquelles il a toujours été impliqué, dans la Cadi[ 4 ], comme celles avec l’abbé Adalbert II de Medell.

Ce sont des choses qui durent déjà depuis des années – comme un abcès qui crève de temps à autre et d’où suinte le pus. L’ancien landrehter secoue la tête, inspire profondément, souffle. Est-il vraiment aussi maussade et contrarié ? Est-ce pour cela que les tensions sont plus violentes ces dernières années ? En tout cas, cela provoque en lui de plus en plus un sentiment de malaise. Auparavant, il faisait à peine cas de ces conflits, il les ignorait ou se battait pour son intérêt sans regarder personne en face. Mais il a vieilli et il aimerait oublier ces conflits, non seulement avec l’abbé, mais aussi avec les nobles de la Cadi, ceux de Medell et ceux de Castelberg.

Clau Maissen se souvient des premières querelles avec Conradin de Castelberg, un parent de l’abbé actuel et l’une des personnalités les plus connues et puissantes de la Ligue Grise. Conradin de Castelberg avait été sept fois landrehter – personne d’autre ne l’a été autant de fois ! Et ce n’est pas tout. Lorsqu’il était landamman[ 5 ], Clau avait dû se bagarrer avec Conradin, qui était président de la Ligue Grise à cette époque-là. Ce dernier et les amis des Français voulaient que les catholiques des Trois Ligues s’allient à la France. Cependant, Maissen et le doyen de l’évêque de Coire, Mattias Sgier, avaient réussi à convaincre les arrondissements catholiques de rester du côté de l’Espagne.

Il doit le reconnaître : la récompense qui arrive de Madrid sous la forme de ducats, ce n’est pas une bagatelle !

Mais par la suite, il y eut de vraies disputes avec Conradin de Castelberg et aussi avec un autre Conradin, celui de Medell. Les hostilités ont persisté jusqu’à aujourd’hui. Clau Maissen pressent que ses adversaires feront tout pour se venger. Tôt ou tard ! Cependant, il est satisfait d’avoir pu les frapper aux côtes, plus d’une fois. Et il crache sa chique dans les sous-bois.

Il sent à nouveau le mal de tête qui le tourmente depuis qu’il s’est mis en route en partant de Sondrio, en direction de la Cadi. De plus, il a mal au dos. Il a quand même envie de sourire en repensant à ses adversaires ! Ce qui doit aussi leur faire mal, au moins un peu, c’est qu’il a aussi gravi les échelons et fait carrière : sept fois landamman de la Cadi et, jusqu’à présent, trois fois landrehter.

Finalement, ses ancêtres de Sumvitg n’étaient pas rien, bien qu’ils ne puissent pas se pavaner avec des titres tels que de Planta, de Salis ou de Mont. Les descendants de ces illustres souches – comme son ami Mattias Sgier – ont fait leurs premiers pas dès le berceau pour atteindre de hauts offices et entrer dans l’Église par la grande porte.

Tout de même, son père avait été statalter[ 6 ] de Sumvitg et trésorier de la circonscription, si bien qu’il faisait aussi partie des personnes honorables de la Cadi. Sa mère a été la première à avoir été élue prieure de la confrérie du Saint Rosaire, à Sumvitg. Et sa propre femme est également membre de cette confrérie.

Mais que signifie cette lettre ? Peut-être que l’abbé et le landamman ont trouvé une nouvelle raison pour entreprendre quelque chose contre lui ? Peut-être parce qu’il n’a pas combattu les protestants de la Ligue Grise avec toute la véhémence qu’exigeait le parti des catholiques, lorsqu’il était président de la Ligue ? Aurait-il dû menacer d’envoyer tous les réformés, tout crus, en enfer ? Parce qu’ils ont insisté pour que les capucins s’en aillent de Tomils ? Soi-disant que cette communauté réformée n’avait pas besoin de missionnaires catholiques ! Mais les protestants en ont exigé davantage : que les capucins quittent également Bivio, Vaz et Sevgein. Il a considéré que c’était d’une impertinence inouïe que d’exiger une chose pareille ! Et il s’y est opposé comme il a pu.

Cela avait été une affaire laborieuse. Les catholiques ne pouvaient pas se permettre de provoquer les protestants. Ceux-ci étaient bien armés et préparés à une éventuelle escarmouche. La plupart des gens n’ont pas compris combien la situation était sérieuse et critique ni que le nonce Edoardo Cibo avait dû envoyer les capucins à Tomils ! Cela fut mal jugé ! Cela équivalait à souffler sur les braises. Avant de se concerter avec l’évêque et le corpus catolicum ! Mais ni le nonce de Rome, ni même l’Espagne n’ont voulu l’entendre. Il les avait avertis qu’il y aurait un conflit. Pas étonnant que les protestants aient prétendu que les capucins étaient les agents des Espagnols ! Même si c’était juste un prétexte pour faire du bruit. Il n’a jamais su ce que ses compatriotes voulaient vraiment. Personne ne l’a dit clairement et ouvertement. Aurait-il dû être plus résolu et s’entêter, frapper de vigoureux coups de poing sur la table ? Menacer de faire la guerre sans penser aux possibles conséquences ? Ou se mette en guerre pour de bon, réunir les pires compagnies armées et marcher sur les réformés ? Mais marcher avec quelles troupes ? Avec les sociétés de jeunesse[ 7 ] ?

Il y en a bien quelques-uns qui ont des bras et des épaules de paysans. Mais ces blancs-becs savent-ils ce que signifie tuer un être humain ? Prendre le fusil et aller à la bataille, homme contre homme, regarder l’ennemi dans les yeux et tirer ? Lui planter la dague dans le ventre ? Lever l’épée et fendre un crâne ?

Mais enfin, encore s’ils avaient assez d’armes pour aller à la guerre. Et s’ils y étaient préparés. Certes, du courage, les sociétés de jeunesse de la Cadi, de la Lumnezia et de la Foppa en auraient eu. Mais personne ne peut gagner une guerre seulement avec le courage.

Il palpe de nouveau la lettre qu’il tient dans la poche de son manteau. Une lettre que l’oberkeit de la Cadi lui a écrite et fait transmettre jusque là-bas dans la Valteline, sachant qu’il s’y trouvait. C’est le landamman Gion Fontana qui l’a rédigée et trois personnes l’ont signée, outre l’abbé Adalbert II de Medell. Le landamman a formulé sa lettre sur un ton dur. Un commandement à venir immédiatement à Disentis pour prendre l’affaire en main. Laquelle, il ne l’a pas mentionnée. Qu’est-ce qui peut l’avoir irrité de la sorte ?

Il reprend la lettre dans sa poche et la lit encore une fois, bien qu’il en connaisse le contenu. Il doit se présenter sans tarder à la maison de commune de Disentis. Il est arrivé quelque chose d’inouï et lui, en qualité d’ancien président de la Ligue Grise, se doit de soutenir l’autorité de la Cadi dans l’examen du méfait.

Examiner un méfait ! On dirait que c’est un cas pour le tribunal. Un cas pour le landamman, donc. C’est lui qui préside le tribunal pénal et qui décide si l’oberkeit doit prendre la chose en main.

*

* *

Clau Maissen conduit son cheval sur le sentier qui descend à Mompé Medel. Les paysans ont commencé à épandre le fumier là où la neige a déjà fondu. Il s’arrête un moment à l’ombre d’une grange et regarde un homme et un garçon qui travaillent.

Père et fils, suppose Clau. Le garçon, il doit avoir treize ou quatorze ans, conduit deux génisses qui tirent la charrette chargée de fumier. Le père suit, le garçon retient les bêtes à intervalles réguliers. Ainsi, l’homme peut décharger du fumier et aligner de petits tas à l’aide de sa fourche. Quand la benne est vide, le garçon descend au village et la recharge. Pendant ce temps, son père épand le fumier sur le pré. Clau se remémore son grand-père portant le fumier dans la hotte sur le terrain. Jusqu’à la pente. C’était un travail pénible. Le soir, son grand-père avait mal au dos, qui avait fini par se voûter.

Il poursuit son voyage. Dans le village de Mompé Medel, il salue des gens et échange quelques mots avec l’un ou l’autre. C’est un homme apprécié. Parce qu’il salue tout le monde et parle à tout le monde. Parce qu’il loue toujours les paysans et les bergers.

Seuls ses adversaires prétendent que c’est un fourbe. Qu’il tend parfois une perche, parfois un piège. Qu’il est comme l’araignée sur sa toile. Qu’il attend patiemment jusqu’à ce que la proie soit à portée de main. Que l’homme de Sumvitg n’épargne personne lorsqu’il s’agit de sa carrière, c’est ce que lui avait dit clair et net un homme, autrefois, en ôtant son chapeau.

Il mène son cheval sur un chemin en contrebas du village, descendant vers le Rhin. Des arbrisseaux des deux côtés. Ils avancent désormais plus lentement, parce que le sentier est étroit, escarpé et, par endroits, glissant. Au loin, il entend la rumeur de l’eau. Après une bonne demi-heure, ils débouchent sur un chemin plus large. Ici, les paysans ont commencé à couper des arbustes et à enlever des pierres pour pouvoir plus facilement descendre à Disentis avec leurs chargements de pain, lait, fromage et autres denrées à vendre au marché. Le chemin sera probablement terminé d’ici l’automne. Les travaux avancent rapidement, car les paysans font du travail collectif. Une fois, il a dit à sa femme que ce travail unit les communautés. Chacun s’entraide et tout le monde en tire profit. Ceux qui possèdent davantage et ceux qui ont peu ou rien. Le travail collectif, c’est comme dire des prières. Un pour tous, tous pour un.

Avant d’emprunter le pont qui traverse le Rhin, il s’arrête. Il y a quelqu’un au bord du fleuve, un peu plus bas. C’est une jeune femme, vêtue d’une jupe bleue et d’un chemisier noir. Elle fait un signe comme pour prendre congé d’une autre personne et, lorsqu’il regarde dans la direction vers laquelle elle salue, il voit un jeune homme qui remonte la pente, sur l’autre berge, vers Sontga Gada. Quand il disparaît derrière les crêts, elle remonte sur le pont. À peine arrivée de l’autre côté, elle voit l’homme et le cheval. Elle est effrayée et veut revenir sur ses pas, comme pour fuir. Clau lui fait un signe du doigt pour lui indiquer de s’approcher, puis il se dirige lentement vers la jeune femme.

– N’aie pas peur. Je ne vais pas te manger. Qui es-tu ?

Elle ne répond pas.

– Approche, je ne vais rien te faire. Je n’ai pas de cornes. Je ne suis que le Clau Maissen.

Elle fait comme si de rien n’était. Il l’observe.

– Tu fais la timide. Comment t’appelles-tu ?

– Je suis l’Anna Maissen.

– Mais dis donc, Maissen, comme moi. D’où es-tu ?

– J’habite Dentervals.

– Et lui ?

Elle rougit.

– Allez. Ce n’est rien de grave. Tu n’as…

L’ancien président de la Ligue Grise indique la crête du doigt, puis se lisse la moustache.

– … tu n’as rien à craindre à cause de lui. Je ne vais le dire à personne. Qui est-il ?

Anna ne répond pas.

– Est-ce ton amoureux, peut-être ?

Elle regarde de côté.

– Enfin. Que faisiez-vous ici ?

– Nous cherchions des herbes pour préparer des infusions.

Il sourit.

– Des herbes pour préparer des infusions ? De la menthe crispée ? En avez-vous vraiment trouvé, si tôt au printemps ? Dis donc, et combien en avez-vous trouvé ?

Elle regarde par terre.

– Il me semble que vous n’en avez pas trouvé beaucoup.

Elle lève la tête et regarde l’homme d’un air méchant, à cause de cette remarque. Il lisse de nouveau sa moustache et tousse.

– Ce n’est pas grave. Et maintenant ? Où vas-tu ?

– Je rentre à la maison.

– C’est bien. Tes parents savent-ils que tu es ici ?

Elle ne répond pas.

– Ils se font peut-être du souci…

– Mes parents ne sont plus en vie.

Il sort un morceau de pain de son sac.

Bizarre. Pourquoi ce chevreuil reste-t-il là-bas, sous un sapin, planté comme un ahuri ? Il les regarde comme s’il n’avait jamais vu deux êtres humains. Ou alors est-ce qu’il regarde comme cela parce qu’il a vu le cheval ?

Anna ne l’a pas remarqué. Elle s’est approchée et admire le cheval.

– Regarde, prends, si tu veux tu peux lui donner ce pain.

Elle prend le pain, le rompt et met les morceaux dans la paume de sa main, l’un après l’autre, et le cheval les mange avec plaisir.

– Tu peux le caresser, si tu veux.

Elle le caresse sur la nuque.

– Chez qui habites-tu, maintenant ?

– J’habite chez ma grand-mère. Elle me garde auprès d’elle depuis que mes parents sont morts.

– Qu’est-ce qui leur est arrivé ?

– Ils ont été pris dans une avalanche.

– Je vois, c’est une triste histoire.

Il prend les rênes.

– Mais il faut que je poursuive mon chemin. Tout de bon, Anna, et salutations à ta grand-mère. Et maintenant, rentre chez toi !

Il remet son chapeau et fait claquer sa langue.

– Hoho…

*

* *

anno domini 1674, mensis aprilis XX.

mon très respecté et estimé évêque

cher confrère

comme promis, je t’écris

tu veux que je te parle des dernières nouvelles

mais pour l’instant, je n’ai que peu à rapporter

je suis ici, à Rueras, chez mon frère

c’est toujours agréable de venir en visite dans ma vallée

mais je me demande pourquoi l’abbé veut

que quelqu’un de l’évêché de Coire vienne ici

en tout cas, il doit s’agir de quelque chose d’important,

sinon le père prieur Adalbert de Funs

ne serait pas descendu lui-même à Coire

tout ce que je sais, c’est

qu’il s’agit d’un fait

qui a quelque chose à voir avec notre sainte Église catholique

et puisque tu as dit que je suis la bonne personne

pour accomplir ce travail

je suis un serviteur obéissant de l’Église catholique

mais permets-moi cette question :

n’avons-nous pas d’autres problèmes ?

s’agit-il de quelque chose de si important pour que tu envoies justement le doyen ?

je crois que nous devrions nous occuper d’autres choses

par exemple des désordres dans les relations avec les capucins

d’autant plus que les catholiques désespèrent

et que les réformés maintiennent la pression

personne n’écoute l’autre

de fortes têtes, des fous

peu s’en faut que nous n’ayons encore une guerre

entre les catholiques et les réformés des Trois Ligues

Dieu nous en préserve

et qu’il me bénisse, moi et mes œuvres

je te tiendrai au courant quand j’en saurai davantage

ex montibus salus

ton serviteur Mattias Sgier

*

* *

Clau Maissen attache son cheval à la palissade devant la maison de commune de Disentis. Il va vers la fontaine, asperge son visage, boit avidement et se lave. La porte de l’édifice s’ouvre. Un homme en robe noire et collerette blanche, les cheveux châtain foncé descendant jusqu’aux épaules, de petits yeux ronds, un grand nez et le menton pointu apparaît sur le seuil et l’observe pendant qu’il se tient penché sur la fontaine.

– Soif ?

Clau se retourne.

– Mais regarde qui est là ! Mattias Sgier, que fais-tu donc ici, toi aussi ? L’évêque t’a-t-il à nouveau libéré ? Viens-tu faire un peu de politique avec nous ?

– Bienvenu, Clau, bienvenu.

Les deux hommes se serrent dans les bras.

– Pas de politique. En ce moment il y a d’autres affaires.

– Ainsi donc, Mattias. Raconte…

– Tu nous as fait attendre longtemps.

– Le voyage par le Lukmanier n’est pas une bagatelle ! Il y a un bout de chemin, de Chiavenna jusqu’ici. Mon cheval a même perdu un fer en arrivant au col, si bien que j’ai dû marcher à ne plus en pouvoir. J’ai mal aux jambes.

– Cela te fait du bien, de marcher un peu.

– Oui, mais pas un si long chemin. Et toi, depuis quand es-tu ici ?

– Je suis arrivé avant-hier et je loge chez mon frère, à Rueras. Tu sais bien que je retourne toujours volontiers à mon ancienne paroisse, en Val Tujetsch. Mais en ce moment, c’est un va-et-vient fatiguant. Juste avant de venir ici, j’ai dû me rendre à Milan, puis même à Vienne, en qualité de délégué de l’évêque et des catholiques des Trois Ligues. L’évêque espérait que l’empereur nous aiderait à résoudre notre conflit. Finalement, une guerre entre catholiques et réformés pourrait éclater…

– Et qu’a dit l’empereur ?

Mattias Sgier gémit.

– Ah, je n’ai même pas pu lui parler. Un de ses conseillers m’a confié qu’ils ont d’autres soucis. Entre les Trois Ligues, nous devons faire en sorte de nous entendre par nous-mêmes. Cela a été tout ! Mais dis-moi Clau, qu’en est-il là-bas dans la Valteline ? As-tu goûté le vin ?

– Bien sûr. Il y a du vin et du fromage de chèvre fameux, là-bas.

Le doyen sourit.

– Tu n’es tout de même pas parti en Valteline juste à cause du vin ?

– Non, non. Je suis allé voir ma fille. Elle a un peu le mal du pays. Mais elle va bien dans ce couvent, chez les dominicaines, pour autant que je sache. La prieure est une Romanche.

– Cela me fait plaisir. Mais viens maintenant. On t’attend déjà depuis un moment. Si nous ne les rejoignons pas rapidement, ils seront encore plus contrariés…

– Oui, je sais. J’ai reçu une lettre. Mais elle ne dit pas grand-chose. Sais-tu ce qui s’est passé ?

– Nous en parlerons plus tard. Je n’en sais pas davantage non plus. En tout cas, le statalter de Disentis a convoqué l’autorité de la circonscription. L’affaire semble si importante que l’abbé a même envoyé le prieur Adalbert de Funs à Coire pour demander qu’on nous envoie un représentant de l’évêque. Et l’évêque m’a envoyé ici, il dit à qui veut l’entendre que je suis son bras droit.

– Je me demande pourquoi on m’a convoqué, moi. D’habitude, ils n’en ont rien à faire de mon aide. La plupart du temps, ils ne font rien d’autre que me mettre les bâtons dans les roues.

– Laisse tomber. Viens maintenant !

Le doyen accompagne son ami à l’intérieur de la maison de commune. À peine arrivent-ils sur le seuil de la porte qui donne sur la salle qu’un homme assis au fond se lève de son siège :

– Aha, le Maissen. Il a enfin trouvé le chemin jusqu’ici, il a fallu du temps, bien du temps…, dit le landamman Gion Fontana en ôtant ses lunettes.

Six hommes sont assis autour de la table. Ils boivent du vin et mangent du pain et du fromage. Il y a le landamman, l’abbé Adalbert II de Medell, le père bénédictin Carli de Curtins, le statalter de Disentis Rumetg de Castelberg, l’avoué de Disentis Francestg de Cajacum et le greffier de la circonscription, Caspar de Latour. L’avoué et le greffier sont les seuls qui saluent l’ancien président de la Ligue. Il ne sait que trop bien pourquoi le greffier est si poli. Son père Ludivic, le dignitaire de Breil, et Clau avaient scellé un pacte d’alliance, il y a de nombreuses années, afin de s’aider l’un l’autre pour parvenir aux fonctions de la circonscription et de la Ligue Grise.

Le landamman attaque à nouveau :

– Avancez donc, signur Maissen, prenez place parmi nous, si ce n’est pas trop vous demander. Ou bien avez-vous des réticences ?

– Il y en a qui viennent lorsqu’on a besoin d’eux, d’autres qu’il faut inviter mais qui ne viennent qu’à contrecœur et seulement si on les supplie avec insistance…, renchérit Rumetg de Castelberg.

Maintenant, c’est Clau Maissen qui monte les tours :

– Quelles sont ces manières ? Qu’avez-vous à provoquer ?

– Allons donc…

Un homme plutôt trapu se lève. C’est l’avoué. Il lisse ses cheveux courts et, en levant les mains comme s’il allait commencer à prêcher, il clame :

– Du calme, messieurs, prenons cette affaire en main, dans la grâce de Dieu. C’est une affaire laborieuse. Vous savez, Clau Maissen, c’est moi qui ai considéré que ce n’était pas un mal de vous avoir parmi nous. Ce sera grâce à vous que ce cas malheureux sera résolu et que les coupables seront châtiés. J’ai insisté. Nous devons être unis en ce moment. Serrons les rangs et marchons ensemble contre l’ennemi.

– Qui entendez-vous par ennemi, Francestg ?

– J’aimerais n’avoir rien dit. Mais nous savons tous que les réformés viennent de nous mettre à l’épreuve. Qu’ils ont attisé les haines pour nous faire sortir à découvert à tout prix.

L’abbé se lève.

– Oui, vous avez raison, Francestg. Complètement. Il n’y a rien de mieux que de rester unis en ces temps de dures épreuves. Nous devons nous demander si le Tout-Puissant ne veut pas nous châtier, nous pauvres pécheurs, à cause de nos mauvais agissements.

Il regarde tout le monde à tour de rôle.

– Mais le Tout-Puissant est également un Dieu bienveillant, un Dieu de grâce. Si nous accomplissons les obligations qui nous incombent en tant qu’autorité désignée sur cette terre avec la bénédiction du Tout-Puissant, il ne nous abandonnera pas à notre destin.

– Si nous pouvions au moins avoir confiance en ceux qui ont revêtu des fonctions importantes dans la Ligue Grise ! Ces personnes savent comment accomplir leurs obligations pour le bien de la communauté. Au lieu de faire cela, d’aucuns s’occupent d’affaires insignifiantes et des petitesses du quotidien.

– Cela suffit, Gion Fontana, intervient Mattias Sgier, vous ne pouvez pas reprocher à Clau Maissen de ne pas accomplir correctement son travail. Il a œuvré et continue à œuvrer pour le bien-être général et pour le bien-être de notre Ligue Grise. Par ailleurs, que chacun balaie devant sa porte !

– C’est cela, c’est cela. Balayer – c’est un thème à lui tout seul. Surtout pour les gens comme vous, qui font la grande politique, n’est-ce pas, Monsieur le doyen ? Les affaires politiques vous préoccupent bien plus souvent que les affaires de l’Église. Qui sait si cela plaît à Notre Seigneur ?

– Ne vous en faites pas pour le salut de mon âme, Gion. Je sais assez bien ce qu’elle peut supporter. Et il est judicieux et convenable que les représentants de l’Église ne restent pas les bras croisés, en regardant les brebis égarées qui s’apprêtent à tomber dans l’abîme.

– Enfin, Messieurs, maintenant c’est le greffier qui interrompt la dispute, parlons de cette affaire comme des personnes honorables, sans amertumes réciproques.

Il sort des papiers de son sac en peau de chèvre.

– J’ai noté les faits ! Veux-tu les exposer, Francestg ? Je crois que c’est toi qui en sais le plus…

L’avoué se lève.

– Bien. Je veux bien dire ce que je sais. En tout cas, c’est une affaire fort mystérieuse. Cela, je peux vous le dire. Aussi longtemps que je puisse m’en souvenir, rien de pareil ne s’était jamais produit chez nous.

Il regarde autour de lui mais personne ne prend la parole.

– Le cimetière de l’église de Sogn Gions a été profané. Quelqu’un a fouillé la sépulture d’un enfant et en a prélevé les ossements.

L’abbé se signe.

Il y a un moment de silence.

*

* *

– Un soir, Anton digl Antimus, le sacristain, s’est présenté chez nous. Nous venions de nous mettre à table et ma femme m’a glissé : que veut-il, celui-là, à ces heures ? Voyez-vous, le sacristain était tout perturbé. Il a voulu me parler en privé et nous nous sommes donc rendus dans le séjour. C’est là qu’il m’a raconté ce qu’il a découvert un matin de bonne heure, après la messe. Vous comprendrez comment je me suis senti…

Francestg de Cajacum parle lentement, comme s’il voulait peser chaque mot.

– Le sacristain m’a confié qu’il était allé au cimetière, comme toujours après la messe. Et là, il a vu qu’une tombe avait été ouverte. C’était la sépulture du petit Cristian de Castelberg, décédé alors qu’il était encore un enfant. Oui, la tombe fouillée, la terre amoncelée. Le sacristain a d’abord cru qu’un animal avait simplement creusé un trou. Mais non, quelle horreur…

Il lève la voix.

– Il a inspecté la fouille et a très vite constaté que les ossements manquaient. Autrement dit : la sépulture a été profanée !

– Ils ne laissent même pas nos tombes en paix, ces canailles, cette bande du diable. C’est l’œuvre des réformés. C’est ceux-là qu’il faut châtier, lâche le statalter, en colère.

– La grande question, cependant, est la suivante : qui a fait cela et pourquoi a-t-il volé les ossements ?

– N’était-ce pas un animal ?

– Non, ce n’est pas possible. Nous sommes tous d’avis qu’un malfaiteur a commis cet horrible crime.

– C’était peut-être une plaisanterie de mauvais goût de quelques jeunes…

– Non, Clau, rétorque le greffier, même le plus sale des sales types – et même en étant complètement ivre – n’aurait pas l’idée de commettre des actes pareils. Je crois aussi que les réformés y sont pour quelque chose, peut-être même soutenus par d’autres.

– Nos cimetières sont des lieux sacrés. L’abbaye ne peut pas fermer les yeux lorsque l’un de ses sanctuaires est profané, ajoute l’abbé. – C’est une tentative de nous sucer jusqu’à la moelle, notre sainte Église catholique et apostolique est atteinte au vif.

Et le père bénédictin Carli de Curtins :

– C’est l’œuvre d’une sorcière.

– Une sorcière ? Que vient faire la sorcellerie dans cette histoire ?

– Docteur Sgier, vous êtes un homme instruit, un savant, vous avez lu une quantité de livres et avez beaucoup étudié, vous êtes docteur et, en qualité de doyen, vous avez atteint le niveau de l’évêché de Coire. Mais, à ce qu’il semble, vous ne comprenez pas tout à fait ou ne voulez pas comprendre. Si vous ne le savez pas encore, je vais vous éclairer : une sorcière utilise des os pour produire une poudre dont elle se sert pour faire tout le mal qu’elle peut.

– Ce sont des fantaisies.

– Ce ne sont pas des fantaisies. Les gens s’adonnent de plus en plus à la sorcellerie. Notre vénérable abbé a déjà dû mener des procès contre des sorcières dans la circonscription d’Uors la Foppa. Nous savons tous que le malin attise les haines partout où il peut. Nous devons être attentifs au salut de nos âmes !

– Le père Carli a raison, dit le landammann, nous devons tâcher de clarifier cette affaire. Je propose d’installer une commission d’inquisition. Toi, Rumetg, tu pourras prendre l’affaire en main.

– C’est une bonne idée, Gion. Je suis prêt à m’engager pour le bien-être de la communauté. Et je crois que Francestg devrait être de la partie, en qualité d’avoué. Et peut-être toi aussi, Caspar, tu pourrais nous accompagner par ta parole et ton conseil.

– D’accord, je peux le faire. Je suis simplement d’avis que nous devons accorder davantage d’importance à cette affaire ; pour cette raison, ce serait bien que Clau Maissen soit avec nous. Finalement, nous avons exigé qu’il vienne de la Valteline pour nous aider, en cas de besoin. Qu’en dis-tu, Clau ?

Ce dernier ne répond pas. Il contemple une des armoiries pendues au mur, celle de l’abbé Adalbert II de Medell, originaire de Rueras dans le Val Tujetsch. Adalbert et Conradin, l’un à côté de l’autre, des jumeaux. Tous deux moustachus, de grands yeux, un petit nez, le visage rond. En haut à gauche des armoiries et en bas à droite, une croix, en haut à droite le lion des de Castelberg. Les parents d’Adalbert et de Conradin étaient Giohen de Medell et Cornelia de Castelberg, une des familles nobles de Disentis. L’ancien président de la Ligue Grise voit d’autres portraits de chefs de la Ligue et de landammans de la Cadi et réfléchit : figurera-t-il, un jour, parmi ces illustres, exposés au mur ?

– Clau, as-tu entendu ? demande le greffier.

– Oui. Mais je n’ai rien à voir avec l’inquisition, c’est une affaire qui concerne la circonscription !

– Cela est bien clair. Nous devons examiner la chose. Mais je répète : je suis d’avis que ton aide sera bienvenue. Cela donnerait davantage de poids à notre travail. Et ce dernier, comme tu sais, est tout sauf simple.

– Enfin, s’il le faut ! Mais que ce soit clair : j’apporte mon aide par ma parole et mes conseils, rien de plus !

– C’est bien, donc. Je crois que le mieux sera d’aller tous ensemble, demain matin de bonne heure, chez le sacristain. Il devra nous préciser ce qu’il a vu et entendu, dit Rumetg de Castelberg.

– C’est une bonne idée ! confirme Caspar de Latour. Et nous devons également demander aux gens du village si quelqu’un a vu ou entendu quelque chose.

– Enfin donc, Messieurs, je vous souhaite bonne chance : puissiez-vous clarifier cette affaire au plus vite. J’attends votre rapport. Et encore une chose. Pour l’instant, nous gardons cette affaire secrète : cela signifie que ce que nous découvrons reste entre nous. Personne d’autre que nous ne doit apprendre quoi que ce soit. Je ne veux pas qu’il y ait des bavardages et des spéculations à chaque coin de rue.

Le landamman note quelque chose dans son carnet. Les hommes poussent les chaises contre la table, prennent leurs vestes et leurs chapeaux et sortent.

*

* *

En arrivant devant la maison du sacristain, le greffier communal frappe et, après avoir entendu “ entrez ”, ils entrent. Le sacristain, un petit homme à la barbe grise, les invite dans la ‘cuisine’. Ce qu’il appelle cuisine est une petite pièce, sombre, comprenant un foyer, une table avec deux chaises accolée au mur, des planches couvrant le sol humide. Non seulement le plancher est noir de suie, mais les lattes du plafond le sont aussi. De la fumée sort du foyer. Les bûches de sapin brûlent, le feu crépite. Le sacristain explique qu’il est en train de cuire du pain de seigle. Il offre du pain, du fromage et du sérac, prend quelques bols dans l’armoire. Des mites sortent du fromage.

– Je sais pourquoi vous êtes venus chez moi, Messieurs, je sais. Le père capucin a pensé que j’aurais de la visite, tôt ou tard, et la voilà ! Hm hm, enfin bon, si…

– Pourquoi le capucin l’a-t-il su ?

– Je ne sais pas. Mais il y a quelques jours, le père est venu chez moi et m’a demandé si je n’avais pas entendu quelque chose de nouveau. Je lui ai donc répondu que je n’avais rien entendu, vraiment rien.

– Dis-nous ce que tu sais ! dit l’avoué, puis il tousse.

– Il y a un peu de fumée. Ces Messieurs m’excuseront, dit le sacristain. Ce sapin brûle mal. Il est peut-être encore un peu humide. Bien, donc, mais servez-vous de pain et de fromage, Messieurs. C’est arrivé il n’y a pas longtemps, un matin de bonne heure. Je suis allé à l’église, comme toujours, pour sonner les matines, et là, je me suis bien douté de quelque chose. C’était dur de tirer la corde, terriblement dur. Pire que traire une vieille chèvre. Comme si quelque chose de très gros était suspendu à la cloche. J’ai tiré très fort.

Il crache dans ses mains et montre comment il a tiré la corde.

– … j’ai tiré au point de ruisseler de sueur, ma chemise mouillée me collait à la peau. Enfin, après avoir sonné les cloches, je suis allé au cimetière, comme toujours, pour m’occuper des tombes et vérifier que la pluie des jours passés n’avait pas écrasé les fleurs. Ainsi, donc, l’Onna, celle qu’on appelle la Pintga, était bien là – quelqu’un m’a dit qu’elle habite à Dentervals.

– Qu’y a-t-il avec l’Onna ? demande Rumetg de Castelberg.

– Rien de spécial. Elle se tenait près d’une tombe, probablement celle de son père ou de sa mère, que sais-je. Je me suis bien dit : voilà que celle-ci est déjà là à ces heures. Puis, la vieille a salué et s’est plainte qu’elle avait des crampes, qu’elle avait des lancées qui remontaient de la jambe jusqu’à la hanche. Parfois, elle doit se servir d’une canne pour se déplacer…

– Et puis ?

Le sacristain regarde le statalter et se met à nettoyer la table avec un chiffon.

– J’ai d’abord découvert le tas de terre près de cette sépulture, puis j’ai vu le trou. Et je n’ai vraiment pas su que penser ni ce que cela pouvait bien signifier, une tombe excavée. J’ai tout de suite appelé l’Onna et lui ai montré le fait. Après un moment, elle a dit que c’était bien la sépulture du petit Cristian de Castelberg. C’est cela, l’Onna a pu dire précisément en quelle année le petit était mort et qu’il était tombé du tas de foin et que le trou devait être l’œuvre d’un blaireau ou d’un renard, parce qu’ils creusent partout. Que le mieux aurait été de recouvrir à nouveau la tombe. Alors j’ai dit que non, non, qu’il fallait d’abord montrer cela au curé.

– Et puis ?

– Oui, je suis allé chez lui, l’Onna n’a pas voulu me suivre. Je ne sais pas pourquoi. J’ai dû frapper fort et longtemps avant qu’il n’ouvre. Je lui ai tout raconté. Le curé n’a rien dit. Il a écouté en regardant droit devant lui. Il n’a rien demandé ni rien dit, mais vraiment rien du tout. Mais il a fini par accepter de venir voir la tombe. Au cimetière, il n’a rien dit. Il a touché la terre et s’est signé. Je n’ai pas osé demander quoi que ce soit. Puis le curé est rentré chez lui. Mais je dois dire que, depuis ce jour-là, j’ai quelques soupçons envers l’Onna.

– Quels soupçons ? demande le statalter, brusque.

– Oui, c’est ce qu’on se demande, dit le greffier. J’aimerais savoir ce que faisait cette vieille au cimetière à ces heures-là.

– Nous devrions peut-être le lui demander…

– Cela peut attendre, dit Clau Maissen. Allons d’abord chez le prêtre. As-tu vu d’autres personnes ce matin-là au cimetière ?

– Non, enfin, si je me souviens bien, il n’y avait qu’une personne, il me semble, la boiteuse…

– Bien. Mais allons donc chez le prêtre.

Carli de Curtins, qui s’est tu jusqu’ici, propose d’aller d’abord inspecter la sépulture.

Anton digl Antimus et les hommes de la commission d’inquisition quittent la maison et se rendent au cimetière. Le sacristain montre la tombe, en haut, du côté gauche. Elle est – comme il l’a dit – ouverte. Sous le tas de terre près de la tombe, il y a des restes du bois du cercueil. La croix blanche du petit défunt est encore là, avec l’inscription : ici repose en paix notre cher Cristian de Castelberg 1660-1665.

Le père Carli se met à genoux et se signe :

– Une époque sombre se prépare ; ce que nous voyons ici est l’œuvre de mauvaises gens !

*

* *

anno domini 1674, mensis aprilis XXIII.

mon très respecté et estimé évêque

cher confrère

voici la vraie histoire

au cimetière de l’église de Sogn Gions

on a trouvé une sépulture fouillée

quelqu’un en a pris les ossements

les ossements d’un petit enfant

personne ne sait pourquoi ni comment

oui, c’est difficile à comprendre

nos cimetières sont des lieux sacrés

maintenant, l’oberkeit veut se saisir de l’affaire

une commission étudie le méfait

Clau Maissen est de la partie

je ne sais pas comment cela va aller

parce que lui et les autres

n’ont rien en commun

mais finalement, ils doivent être contents et reconnaissants de savoir qu’il les aide

je dirai des prières pour mon ami

permets-moi de te dire

cher confrère :

je n’en peux plus

je suis fatigué et mes articulations me font mal

et cette pluie me fait mal

je devrais peut-être boire un thé d’orties

la femme de mon frère a dit

que cela redonne des forces

déjà nos vieux le savaient

et ce qu’ils savaient doit être bon

que Dieu soit bienveillant avec leurs âmes

quod erat bene tunc

maneat bene nunc

ton serviteur Mattias Sgier

*

* *

Clau Maissen ne connaît pas l’homme qui se tient devant sa maison. Il doit être dans la cinquantaine, il est vêtu d’un veston et d’un pantalon de toile fruste, un chapeau noir sur la tête, large, les cheveux et la moustache noirs, le visage ridé.

– Pardonnez-moi de vous déranger, il faut que je vous dise une chose importante.

– Qui êtes-vous ?

– Je suis le Gion Paul Jagmet de Disentis.

– Bien, venez donc, Gion Paul, et parlez-moi de ce que vous avez sur le cœur.

Clau Maissen passe au salon, le paysan le suit.

– Prenez place !

Gion Paul s’assied sur une chaise et ôte son chapeau. Il n’avait jamais vu un salon aussi grand et beau. Le buffet, surtout, est impressionnant, un buffet avec des animaux gravés dans le bois des portes, des oiseaux, des cerfs et des chamois, des renards et des marmottes. Au-dessus du buffet, un grand chandelier, sur lequel on lit : Confrérie du Saint Rosaire. Des deux côtés de ce chandelier, un bouquet de fleurs. Sur une étagère, Gion voit des livres, parmi lesquels une Bible, plus loin des assiettes, des tasses, une carafe étamée. À côté du buffet, une armoire plus petite, contenant probablement de la vaisselle.