6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Sie ist wieder da. Kommissarin Lana Beck ist aus dem Koma erwacht und kämpft mit der ihr eigenen Hartnäckigkeit darum, trotz Corona und Lockdown wieder fit zu werden. In der Reha-Klinik am Starnberger See lernt sie den Querdenker Ken Barber kennen, der kurz darauf tot am Ufer des Sees aufgefunden wird.Die Zahl der Verdächtigen ist hoch, weil sich der bekannte Verschwörungserzähler viele Feinde gemacht hat. Wegen der Bekanntheit des Toten übernimmt das LKA München die Ermittlungen. Als Kommissarin Delia Beaufort einen Unfall erleidet, wird Lanas Partner und Freund Tobi Reiter reaktiviert, um Licht ins Dunkel zu bringen. Obwohl Lana nicht im Dienst ist, hilft sie Reiter, den Täter zu finden. Und wieder muss sie eine Entscheidung für ihre Zukunft treffen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 – Wiedergeburt

Kapitel 2 – Eingewöhnung

Kapitel 3 – Tischgesellschaft

Kapitel 4 – Verwerfungen

Kapitel 5 – Hinterhältiger Angriff

Kapitel 6 – Freudige Nachricht

Kapitel 7 – Feuchtes Grab

Kapitel 8 – Befragung

Kapitel 9 – Überraschung

Kapitel 10 – Kaltes Bier

Kapitel 11 – Gute Nachrichten

Kapitel 12 – Erste Schritte

Kapitel 13 – Fragen über Fragen

Kapitel 14 – Unerwarteter Anruf

Kapitel 15 – Neuer Verdachtsfall

Kapitel 16 – Cindy Barber

Kapitel 17 – Erfolg

Kapitel 18 – Auswertung

Kapitel 19 – Avancen

Kapitel 20 – Salomonische Lösung

Kapitel 21 – Überraschung

Kapitel 22 – Böses Erwachen

Kapitel 23 – Untergetaucht

Kapitel 24 – Ende einer Verirrung

Kapitel 25 – Gutes Gehör

Kapitel 26 – Auflösung

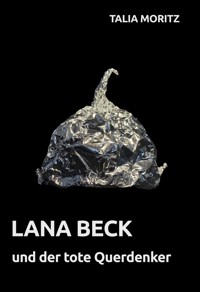

Lana Beck

und der tote Querdenker

Ein Unterhaltungskrimi

von

Talia Moritz

Impressum

Lana Beck und der tote Querdenker

6. Band der Reihe “Lana Beck”, überarbeitete Version 01/2024

Texte: © Copyright by Talia Moritz Titelbild: © Copyright by Uli Dambeck

Verfasser/Herausgeber zu erreichen über (ladungsfähige Anschrift): Munich Boutique Advisory, Ennemoserstr. 11, 81927 München

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigungen, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

Menschen lieben

Geschichten mehr als Fakten.

René Esteban (*1983), deutscher Autor

Hinweis:

Alle in diesem Buch geschilderten Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen und tatsächlichen Ereignissen wären rein zufällig.

Kapitel 1 – Wiedergeburt

Dienstag, 2. Juni 2020 – vormittags

Endlich ist es so weit – ich darf zur Reha an den Starnberger See. Ich muss dringend wieder fit werden. Der Weg aus dem Koma zurück ins Leben ist ein ziemlich steiniger.

Als meine Eltern nach einem Jahr schweren Herzens entschieden hatten, man könne die künstliche Beatmung nun abschalten, das sei mein erklärter Wille gewesen, atmete ich zur Überraschung der Ärzte und aller, die anwesend waren und auf mein Ableben warteten, selbständig weiter.

Ich habe so eine dunkle Erinnerung an einen Bus voller Menschen. Alle waren ungeduldig und forderten mich immer wieder auf, einzusteigen und mitzufahren oder zurückzubleiben. Ich lag - lag? Warum lag ich? - auf der Schwelle und konnte mich nicht entscheiden. Schließlich bin ich aus dem Eingangsbereich des Busses gefallen. Habe ich eine Entscheidung getroffen? Ich weiß es nicht. Die Türen des Busses schlossen sich und er fuhr davon.

Nachdem ich mich geweigert hatte, zu sterben, wurde ich künstlich ernährt. Ich fiel in ein Wachkoma, reagierte auf Schmerzreize und schlug irgendwann auch die Augen auf. Was für ein Horror diese Zeit für meine Familie und meine Freunde gewesen sein muss. Mich daliegen zu sehen, mit offenen Augen, aber ohne eine Reaktion zu zeigen, nicht zu wissen, ob ich nicht als kompletter Idiot wieder aufwachen würde oder die nächsten zwanzig Jahre weiter hilflos in der Gegend herumläge, muss für sie ein schrecklicher Alptraum gewesen sein.

Ich kann mich an diese Phase kaum erinnern. Da sind Fetzen, die hochkommen, wenn ich daran denke. Die Berührung meiner Hand, Zärtlichkeiten, mein Freund Jonas, der liebevoll und ausgiebig meine Haare kämmt, Reiter und Hannah, die mich oft besuchen und mir irgendetwas erzählen, mein Bruder Momo, der so schön auf der Gitarre spielt, Raffael, mein Lieblingsnachbar aus der Elvirastraße, der Verzweiflung verströmt, und Kian, mein Baby, auf meiner Brust. Ich wusste nicht, wer oder was anwesend war und was derjenige tat, ich habe es nur gefühlt.

Dann kamen die Alpträume. Ich bin einmal durch die Hölle und zurück. Man hat mir erzählt, dass es für diese Phase des Wachkomas, sozusagen kurz vor dem Aufwachen, normal sei, fürchterliche Träume zu haben. Die Patienten schwitzen, zittern und reagieren körperlich.

An einen Traum erinnere ich mich besonders. Ich schwimme in einem herrlichen, türkisblauen Meer, alles ist wunderbar und ich genieße das Gefühl von Sonne, Wärme und Urlaub. Dann erscheint plötzlich Reiter, mein Partner beim LKA und inzwischen guter Freund. Ich freue mich so, ihn zu sehen und begrüße ihn fröhlich, doch er schaut böse und taucht unter. Er greift nach meinem Bein und zieht mich in die Tiefe. Panische Angst steigt in mir hoch. Er zieht mich immer weiter unter Wasser und ich kann mich nicht wehren. Giuliano Farlone, eine längst vergangene Affäre und der Mörder von Kians Vater, kommt plötzlich hinzu und zieht an meinem anderen Bein. Sie stopfen mich brutal und höhnisch lachend unter einen Felsen in ein winziges Loch, aus dem ich mich nicht befreien kann. Ich versuche zu schreien, aber kein Ton kommt aus meiner Kehle.

Nichts. Stille. Nur das leise Gluckern des Wassers.

Reiter und Guiliano schwimmen in bestem Einvernehmen davon, sie sind der Meinung, dass ich meine gerechte Strafe bekommen habe. Ich schnappe verzweifelt nach Luft.

Sauerstoff. Bitte.

Aber nur Wasser dringt ein und ich huste und würge. Dann schwimmt auf einmal Kilian, der ermordete Vater meines Sohnes, auf mich zu, ich sehe ihn durch das winzige Loch im Felsen. Verzweifelt versuche ich, ihn auf mich aufmerksam zu machen. Er sieht mich, packt mich mit ernster Miene und bringt mich an die Oberfläche, wo ich keuchend auftauche. Ich will mich bei ihm bedanken, doch er richtet eine Pistole auf mich und erschießt mich.

Brennender Schmerz in meiner Brust.

Dumpfer Knall in meinem Kopf.

Dann die Verzweiflung. Ich werde mich nie wieder erholen. Mein Leben ist vorbei. Alles falsch gemacht.

Plötzlich neuer Lebensmut – Kian, ich muss für meinen Sohn weiterleben. Wie kann ich hier herumliegen und sterben, wenn mein kleiner Sohn mich braucht?

Ich muss wach werden!

Momo hat mir erzählt, dass ich plötzlich stärker reagiert habe, wenn er mir gewisse Lieder vorgespielt hat. Dann habe ich angefangen, Blicke zu erwidern. Irgendwann konnte ich seine Hand drücken, schwach zwar, aber immerhin. Entscheidend seien die Momente gewesen, in denen Hannah Kian zu mir brachte. Da sei ich immer ganz unruhig geworden und hätte stark auf das Baby reagiert.

Nach der Phase der Alpträume erlangte ich völlig verwirrt und sehr langsam das Bewusstsein wieder. Am Anfang kannte ich mich überhaupt nicht mehr aus. Ich wusste nicht, wer ich bin, wo ich war, was ich dort tat. Das hat mich extrem gestresst. Ich versuchte immerzu, mich zu erinnern, aber da war nichts.

Gähnende Leere. Ein schwarzes Loch.

Ich wusste weder, wie man spricht, schluckt, greift, nichts davon. Das kam alles langsam nach und nach.

Mein erstes Wort war, wie könnte es anders sein, „Kian“. Hannah hatte mir den Kleinen gebracht und auf die Brust gesetzt, wo er laut herumkrähte. Da griff ich wohl das erste Mal nach ihm und krächzte seinen Namen. Das muss ein magischer Moment gewesen sein, denn der Kleine reagierte sofort, wurde ganz still und betrachtete mich staunend mit großen Novak-grünen Augen. Hannah rief dann wie verrückt nach den Ärzten, die mir in die Augen leuchteten und Untersuchungen anstellten. In den folgenden Tagen sagte ich noch: „Aua“, „Weg“ im Sinne von „Geh weg und lass mich in Ruhe“ und „Durst“.

Leider kann ich mich nur sehr, sehr dunkel daran erinnern. Diese Phase ist geprägt von Gefühlen, weniger von bewusstem Erleben. Freude und Frustration liegen hier nahe beinander. Manchmal war ich so verzweifelt, dass mein Körper nicht machte, was ich wollte. Dann wieder fürchterlich wütend und unleidlich. Manchmal aber auch einfach nur glücklich über eine Berührung oder ein Bad oder wenn eine Schwester nett zu mir war.

Naja, es war und ist ein harter Weg zurück ins Leben. Man braucht sehr viel Kampfgeist. Inzwischen geht es schon wieder viel besser, allerdings sind Monate darüber verstrichen. Die Ärzte meinen, ich sei ein medizinisches Wunder, weil ich mich so gut erholt hätte. Ich sage, „es war mir noch nicht aufgesetzet“, um den Brandner Kaspar zu zitieren.

Fünfzehn Monate nach dem Vorfall, an den ich keinerlei Erinnerung habe, konnte ich die Klinik verlassen. Ich weiß bis heute nicht, warum ich mich vor meinen Kollegen Tobi Reiter in die Schußbahn geworfen habe, um ihm das Leben zu retten. Das muss ein verrückter Reflex gewesen sein. Eine der Aktionen, bei denen man instinktiv handelt, ohne nachzudenken. Reiter ist so süß dankbar, dass ich ihm das Leben gerettet habe.

„Herrschaftszeiten, das werd ich dir nie vergessen“, sagte er, als ich wieder ansprechbar war. „Ich hab so ein schlechtes Gewissen, dass du wegen mir hier liegst.“

Ich verstand ihn gar nicht.

„Wieso Gewissen?“

Zu dem Zeitpunkt konnte ich noch nicht viel reden, und wenn, dann sehr undeutlich. Es war mir peinlich, eine verwaschene Sprache wie ein Säufer zu haben, deshalb kommunizierte ich immer nur sehr, sehr knapp.

Also mit Besuchern.

Mit der Logopädin übte ich wie verrückt und auch, wenn ich alleine war. Aber wenn meine alten Freunde oder meine Familie kamen, sagte ich so wenig wie möglich. Ich wollte erst die Sprache wieder in den Griff bekommen.

„Naja, ich hätte dich abhalten sollen damals“, sagte mein Reiterlein daraufhin traurig und schaute ganz bedrückt aus. Ich weiß nicht, wieso, aber mir kam nur ein Gedanke.

„Schmarrn.“

Der verblüffte Gesichtsausdruck bei ihm und bei mir, schade, dass das niemand im Bild festgehalten hat. Dieses „Schmarrn“ kam so aus der Tiefe und war so entschlossen vorgetragen, dass es ihn wohl überzeugt hat. Seitdem haben wir nicht mehr darüber gesprochen. Was soll’s, ich weiß eh nicht mehr, warum und wieso ich das damals getan habe.

Interessant war, dass ich am Anfang nur tiefstes Niederbayerisch sprach. Der Dialekt war offensichtlich so tief in mir verankert, dass ich mich nur an ihn erinnerte. Inzwischen kann ich wieder ordentliches Hochdeutsch sprechen und auch meine anderen Sprachkenntnisse sind nach und nach zurückgekehrt. Okay, die Brillanz vor dem Koma werde ich wohl nicht mehr erreichen, aber immerhin.

Geblieben ist mir eine kleine Amnesie, die wahrscheinlich auch nicht mehr weggehen wird. An viele Sachen kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß jetzt, wie sich jemand fühlt, der Alzheimer bekommt. Dieses schreckliche Gefühl, wenn dir einer etwas erzählt und sagt „Weißt du noch?“ und bei dir ist da nur ein schwarzes Loch. Keine Erinnerung. Nicht mal gefühlsmäßig. Man könnte mir alles erzählen, ich müsste es glauben, weil ich es nicht weiß. Ich gebe zu, dass ich nicht darüber spreche. Inzwischen lache ich und sage „Ja mei, klar, logisch erinnere ich mich.“

Voll gelogen.

Manches weiß ich noch. Vor allem Geschichten, die lange her sind. Nur das letzte Jahr ist im Dunkeln und einige andere Sachen, die hin und wieder im Gespräch aufploppen und mir zeigen, dass Teile meiner Erinnerung fehlen. Naja, ich darf mich nicht beschweren, so etwas hält das beste Gehirn nicht aus. Es ist ein Wunder, dass ich nicht als völlige Matschbirne wach geworden bin. Das meiste funktioniert schon wieder sehr gut, ich kann mich inzwischen ordentlich artikulieren und auch meine kognitiven Fähigkeiten liegen über dem Durchschnitt. Vielleicht bin ich nicht mehr so genial wie früher, aber für ein normales Leben reicht es.

Arbeiten kann ich leider nicht, weil ich immer noch in der Wiederaufbauphase stecke. So ein Körper lässt leider extrem nach, wenn er lange in der Gegend herumliegt. Meine Muskeln waren quasi verschwunden. Ich konnte nicht stehen, liegen, sitzen. Greifen war möglich, halten nicht. Aufrichten ohne Muskeln – Keine Chance. Am schlimmsten war die Inkontinenz. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich das alles wieder im Griff und unter Kontrolle bekam. Wenn ich ganz ehrlich bin – ich habe leider eine sogenannte Belastungsinkontinenz zurückbehalten. Wenn ich stark niese oder huste, geht manchmal etwas Urin ab.

Wie ich das hasse!

Das muss ich dringend in den Griff bekommen. Ich bin doch nicht über 50, verdammt nochmal. Meine Ärzte sagen, das sei nicht ungewöhnlich, manchmal käme das auch von der Geburt und sie würden es nicht unbedingt dem Koma zuordnen wollen. Mir ist total egal, woher es kommt, es muss wieder weggehen! So etwas akzeptiere ich nicht in meinem Leben.

Inzwischen wohne ich mit Kian bei meinen Eltern in Niederbayern. Mein Appartement in München ist untervermietet, bis ich wieder selbständig leben kann. Raffael, mein guter Freund und Nachbar, hat sich darum gekümmert. Ich habe ja den Verdacht, dass er die Wohnung selbst gemietet hat, um sie für mich freizuhalten. Auch er ist geplagt von schlechtem Gewissen, weil er mich damals nicht daran gehindert hat, Tamara und Vera zu verfolgen, was dann zu dem Schuss auf Reiter und zu meiner Verletzung führte.

An Neujahr 2020 rief er mich an.

„Lana, hier ist Raffael. Wie geht’s dir?“

„Raffi“, habe ich nur gehaucht und mich gefreut. „Gutes neues Jahr!“

„Das wünsche ich dir auch. Bitte, werde ganz schnell wieder gesund, ich vermisse dich.“

Ich musste lächeln. Man hört es immer gerne, wenn man vermisst wird.

„Was macht deine Freundin?“

Ich erinnerte mich nicht mehr an den Namen, nur noch daran, dass ich sie nicht sonderlich mochte. Oder mochte sie mich nicht? Irgendetwas war schwierig zwischen uns, glaube ich.

„Jo geht es sehr gut. Sie lässt dich auch schön grüßen. Allerdings haben wir uns getrennt.“

„Oh“, sagte ich betroffen. War das jetzt gut oder schlecht? Ich konnte es nicht einordnen.

„Ich hoffe, wir können uns bald einmal sehen. Sobald du zurück in München bist, gehen wir einen trinken, das musst du mir versprechen. Ich denke, es ist besser, dich nicht bei deinen Eltern zu besuchen, oder? Ich möchte euch nicht belästigen.“

Ich spürte einen Hauch von Enttäuschung. Warum enttäuschte mich das? Was war da zwischen Raffael und mir? Relativ emontionslos sagte ich kurz und knapp, weil ich mich noch nicht so gut artikulieren konnte:

„Verstehe. Dann mach’s gut.“

Ich spürte seine Irritation über meine Worte mehr, als dass ich sie seinen Worten entnahm.

„Danke Lana. Werde bitte wieder gesund, ja?“

Inzwischen weiß ich, dass er in mich verliebt war oder vielleicht sogar noch ist. Er hätte wahrscheinlich gerne gehört, dass er mich besuchen kommen soll, aber zu dem Zeitpunkt war ich damit überfordert. Ich mag ihn nach wie vor sehr, sehr gerne, es ist ein wunderbarer, hilfsbereiter Freund, mit dem ich viel erlebt habe. Als ich so weit war, ihn zu treffen, kam Corona und der Lockdown. Wir haben uns seit dem Vorfall nicht mehr gesehen.

Hannah, meine beste Freundin und Kians Tante, war nicht begeistert, mir Kian wiederzugeben, als ich nach Finsing zu meinen Eltern zog, sie hängt sehr an ihm. Dafür kommen Reiter und sie fast jedes Wochenende zu uns. Reiter kümmert sich um mich und Hannah beschäftigt sich das ganze Wochenende mit Kian. Das ist gut für meine Eltern, die sich während der Woche aufopferungsvoll um uns kümmern. Manchmal fahren sie dann am Wochenende einfach weg und überlassen uns das Haus, groß genug ist es ja. Vor allem der Garten tut mir gut. Ich liebe es, im Pool zu schwimmen, da merke ich meine mangelnde Muskelkraft nicht so. Okay, schwimmen ist übertrieben, ich würde es eher als treiben bezeichnen. Lästig ist nur, dass ich immer Hilfe brauche und jemand dabeistehen muss, falls es ein Problem gibt.

Ich bin kurz vor Weihnachten 2019 entlassen worden. Es war ein sehr ruhiges, beschauliches Weihnachtsfest, weil ich noch so angeschlagen war. Ich lag auf dem Sofa, während um mich herum immer etwas passierte. Momo kam mit Ela, seiner Freundin, die beiden blieben die Feiertage bei uns. Reiter erschien mit Hannah und obwohl sie eigentlich nur einen Tag bleiben wollten, verlängerten sie schließlich. Das Haus meiner Eltern ist groß genug. Jonas kam extra aus Mallorca, wo er gerade eine Galerie eröffnet hatte.

Tja, Jonas. Er kümmerte sich rührend um mich, vor allem im Krankenhaus. Ich glaube, danach erschrak er sehr, dass ich nicht aufwachte und wieder die alte Lana war, sondern eine andere, versehrte, hilflose. Das überforderte ihn.

„Süße“, sagte er am Anfang, „ich bin so froh, dass du wieder aufgewacht bist. Ich liebe dich so sehr, das kannst du dir gar nicht vorstellen.“

In dem Moment glaubte er wirklich, was er sagte. Ein paar Tage später hieß es dann:

„Du, stell dir vor, ich werde eine Galerie auf Mallorca eröffnen, wie findest du das?“

Ich schaute ihn verwirrt.

„Wieso Galerie? Wieso Mallorca?“

Ich hatte vergessen, dass er Galerist ist und seine Eltern auf Mallorca leben. Dieser Blick, den werde ich nie vergessen. Er hat mich angestarrt, als sei ich leicht debil, gemischt mit einer starken Enttäuschung.

„Lana, ich bin Galerist, handele mit Kunst und meine Eltern leben auf Mallorca. Sie haben mir den Kontakt organisiert, das war, als du noch im Koma lagst. Jetzt muss ich leider dorthin fliegen, ich konnte ja nicht wissen, dass du ausgerechnet jetzt aufwachst.“

„Kein Problem“, lallte ich und versuchte, meine Mimik unter Kontrolle zu halten.

Er ist mir fürchterlich fremd. Als er am Anfang an meinem Bett saß, habe ich mich immer gefragt, wer er eigentlich ist und ob ich ihn gut kenne. Ich habe dann heimlich Reiter gefragt und er hat mir erklärt, dass ich mit Jonas zusammen bin. Auch die Geschichte von Kian, Kilian und Giuliano Farlone erzählte er mir. Daran konnte ich mich sogar erinnern, das hatte sich tief in mir eingegraben. Aber Jonas hatte noch keinen richtigen Platz in mir gefunden, glaube ich. Bis heute ist er mir irgendwie fremd und ich finde keinen richtigen Zugang zu ihm. Inzwischen ist er sehr viel auf Mallorca und kommt mich ab und zu besuchen. In den letzten zwei Wochen hat er sich nicht mehr gemeldet. Ich glaube, es ist aus zwischen uns, irgendwie hat sich die Liebe davongeschlichen. Es ist noch nicht ausgesprochen, ich fürchte jedoch, es ist unausweichlich.

Die körperliche Rehabilitation dauert immer noch an. Am Anfang ging es darum, mein Gehirn wieder auf Vordermann zu bringen. Nun, da das geschafft ist, steht die physiologische, orthopädische Wiederherstellung auf dem Programm. Gleich fahre ich zu einer dreiwöchigen Rehabilitationskur an den Starnberger See. Mein Vater bringt mich hin und ich freue mich schon darauf.

Ich sitze, noch, möchte ich betonen, im Rollstuhl. Leider kann ich meine Beine nicht kontrollieren. Die Ärzte sagen, ich solle mich damit abfinden, dass ich wohl den Rest meines Lebens im Rollstuhl verbringen muss, aber ich denke nicht daran. Sie erklärten mir, ein Areal im Gehirn, das für die Steuerung der Beine zuständig ist, sei beim Platzen des Blutgerinnsels verletzt worden. Ich behaupte, was verletzt werden kann, kann auch wieder heilen. Es ist keine Option, dauerhaft im Rollstuhl zu bleiben, nicht für mich. Noch habe ich nicht aufgegeben.

An Weihnachten dekorierte ich meinen Rollstuhl mit einer Lichterkette und roten Kugeln, was dazu führte, dass mich alle Leute auf dem Christkindlmarkt ansprachen und wir viel Spaß hatten. Man kann jede Situation positiv besetzen.

Leider haben alle Mitleid mit mir. Ich hasse Mitleid. Das brauche ich nicht. Diese Blicke, die will ich nicht. Manchmal werde ich etwas grantig deswegen, das tut mir leid, aber es nervt mich höllisch.

Der Einzige, der völlig unbefangen auf mich reagierte, war mein alter Schulfreund Loisl. Er ist auch Polizist und wohnt jetzt in Erding. An Weihnachten treffen wir uns traditionell immer in Finsing, weil alle, die fortgezogen sind, nach Hause zu den Eltern fahren. Und weil er dieses Jahr auch wieder da war, kam er auf einen Kaffee vorbei und rief gleich als erstes, als ich mit meinem Rollstuhl angerollt kam:

„Ja sauba, Lana, da hast aber ein super Modell von Rollstuhl. Das ist quasi die Rennsemmel unter den Rollstühlen. Cool.“ Dann beugte er sich zu mir runter und gab mir ein Bussi auf die Backe. „Guad schaugst aus.“

Er freute sich einfach nur, mich zu sehen, und steuerte ohne ein weiteres Wort auf meine Eltern zu, um sie zu begrüßen. Die ganze Zeit redete er mit mir, als sei nichts anders als sonst. Das tat mir sehr gut.

Loisl hatte Marei, seine Kollegin bei der Polizei in Erding, im September 2018 geheiratet.

„Des war so schad, Lana, dass du da ned kommen konntest. I sag dir, die Hochzeit war a Schau. So a Riesn-Gaudi. Und die Marei hat guad ausgschaut, des glaubst du gar ned. Schau, i hab Fotos.“

Dann zeigte er mir die Fotos von der Hochzeit. Sie in einem wunderschönen Hochzeitsdirndl mit geflochtenen Haaren, in denen Blüten steckten, und er in Tracht mit einem neuen Janker. Bilder von den Gästen, schließlich Bilder von vier Uhr morgens, auf dem Boden sitzend, Marei mit aufgelösten Haaren, Loisl eindeutig blau wie sonstwas, breit grinsend und beide sehr, sehr glücklich. Ich habe mich sehr für ihn gefreut.

„Mei Loisl, wie schön“, war mein einziger Kommentar, denn zu der Zeit konnte ich noch nicht so gut reden. „Mit Sprache schwierig“, erklärte ich ihm und er lachte einfach nur schallend.

„Wie geil. Endlich komm ich auch mal zu Wort. Des muas i ausnutzn.“

Und dann schwallte er mich zu mit allen möglichen Anekdoten aus den letzten sechzehn Monaten. Herrlich. Ich musste nur dasitzen, zuhören und ab und zu herzhaft lachen.

Das war schön.

Wegen des Komas verpasste ich leider auch die Hochzeit meiner Freundin Maria mit ihrem jungen Freund Tristan. Eigentlich hätte ich Trauzeugin sein sollen, aber dazu war ich Anfang Oktober 2018 nicht in der Lage, denn da lag ich noch im Koma. Ende Dezember 2019 konnte ich endlich mit ihr sprechen.

„Mensch, ich bin so froh, dass du wieder aufgewacht bist“, rief sie schon zur Begrüßung. Ich musste lächeln, meine überschwängliche, herzliche Maria. Zu dem Zeitpunkt konnte ich noch nicht so gut reden, mein Vater, der ihren Anruf entgegengenommen hatte, hatte sie offensichtlich gebrieft, denn sie redete ohne Punkt und Komma.

„Es ist so schade, dass du die Hochzeit verpasst hast. Wir haben dann Momo als Trauzeugen genommen, das hat er dir bestimmt schon erzählt, oder?“

Hatte er noch nicht, aber egal.

„Momo und Ela haben so wundervoll gesungen. Ich habe mir ‚Say a little prayer‘ gewünscht, weißt du noch, bei der ‚Hochzeit meines besten Freundes‘ mit Julia Roberts und diesem unglaublich charismatischen Rupert Everett und wie alle am Tisch saßen und das sangen – ich LIEBE diese Szene.“

Jaaa, ich auch. Das hätte ich mir für meine Hochzeit auch gewünscht, das hat sie mir geklaut, verdammt.

„Also habe ich Momo gebeten, mir den Rupert zu machen. Sobald wir uns sehen, zeige ich dir das Video. Das war so traumhaft. Diese lange Tafel mit unseren liebsten Freunden und Verwandten, dann Momo, der den Song anstimmt, Ela, die mit einfällt und alle anderen, die schließlich den Refrain mitsingen – das war einer der glücklichsten Momente in meinem Leben. Danach war ich ganz schön schwanger, ich sag’s dir. Als hätte ich einen Ball verschluckt. Ich schicke dir ein Foto. Übrigens ist es ein Mädchen geworden, sie kam am 3. April 2019 zur Welt und heißt Lea Mara. Tristan ist völlig aus dem Häuschen und ein super Daddy.“

Ich glaube, sie holte noch nicht mal Luft, um nur keine peinliche Pause entstehen zu lassen. In diesem Stil redete sie bestimmt noch fünf Minuten weiter.

„Mensch, ich freu mich schon so, dich bald zu sehen. Wir kommen dich Mitte März in Finsing besuchen, okay? Dann können sich Kian und Lea-Mara auch kennenlernen.“

Tja, das war dann der Pandemie und dem Lockdown zum Opfer gefallen. Wir haben es bisher immer noch nicht geschafft, uns persönlich zu sehen, aber immerhin habe ich Fotos und Videos von Lea, die sie mir regelmäßig alle paar Tage schickt.

„Kind, komm jetzt“, reißt mich mein Dad aus meinen Gedanken. „Wir müssen los, sonst schaffen wir es nicht rechtzeitig.“

Meine Mutter schiebt mich zum Auto. Inzwischen schaffe ich es selbst vom Rollstuhl ins Auto oder ins Bett. Während ich mich auf dem Beifahrersitz einrichte, verstaut mein Vater meinen Rollstuhl. Der Koffer liegt schon auf der Rücksitzbank. Ich bin etwas aufgeregt, denn ich erwarte Fortschritte von diesen drei Wochen. Es muss weitergehen, ich bin wild entschlossen. Vielleicht können sie mir helfen.

Von Kian habe ich mich gerade schon verabschiedet. Er ist so ein süßer Kerl, ich könnte ihn von morgens bis abends durchknuddeln. Er wird im August auch schon zwei Jahre alt, die Zeit ist wie im Flug vergangen, vor allem, weil mir fünfzehn Monate seiner Entwicklung fehlen. Ich bin Hannah und Reiter auf ewig dankbar, dass sie sich in der Zeit meines Komas so wundervoll um ihn gekümmert haben. Ich glaube, es ist ihnen nicht leichtgefallen, Kian wieder herzugeben. Allein für ihn lohnt es sich, alles in die Waagschale zu werfen, um wieder fit zu werden. Am Anfang hat er etwas mit mir gefremdelt, wir mussten uns erst wieder kennenlernen und aneinander gewöhnen. Aber jetzt ist alles wundervoll und ich bin glücklich, ihn zu haben. Ich hoffe einfach, dass er noch zu klein war, um zu begreifen, was passiert ist.

Leider hat mich die Corona-Krise voll getroffen. Eigentlich sollte ich bereits Ende März zur Reha, aber das wurde wegen des Virus’ abgesagt. Die Isolation machte mir persönlich nichts aus, aber meine Eltern waren ziemlich gestresst davon. Sie hatten solche Angst, mir das Virus vom Einkaufen nach Hause zu schleppen. Reiter und Hannah durften nicht mehr kommen, auch Jonas habe ich lange nicht mehr gesehen, weil er auf Mallorca festsaß. Selbst Momo und Ela, die eigentlich Zeit hätten, weil all ihre Auftritte als Jazz-Duo abgesagt wurden, wollten mich nicht anstecken. Letztes Wochenende kamen sie endlich vorbei, immerhin war es in direkter Familienlinie wieder erlaubt, sich zu treffen. Ich habe mich sehr gefreut, die beiden endlich wiederzusehen. So schade, dass sie mir nur mit Maske gegenübersaßen und Abstand hielten.

„Sorry, Schwesterherz“, sagte Momo und seine dunklen Augen funkelten mich an, „aber ich will nicht schuld sein, dass du als Risikopatientin an einem blöden Virus stirbst, das ich dir verpasst habe. Vergiss es.“

Ela nickte zustimmend. Sie trug eine Totenkopfmaske, das sah sehr martialisch aus mit ihren kurzen blonden Strähnen, die ihr ins Gesicht hingen, und den Springerstiefeln zu einem schwarzen Hängerkleidchen. Dafür trug Momo eine blau-weiß-karierte Maske zu kurzen Hosen und T-Shirt. Rein optisch machen die zwei immer etwas her.

Der liebe Gott hat ein Einsehen gehabt und uns zu Corona ein traumhaftes Wetter beschert, hätte meine Oma gesagt, wenn sie noch leben würde. Seit März Sonne, Wärme und gute Laune. Da fallen Ausgangs- und Kontaktsperren nicht so schwer ins Gewicht, naja, zumindest für mich. Kian ist noch zu klein, um unterrichtet werden zu müssen, damit haben etliche Familien und vor allem Alleinerziehende große Probleme. Außerdem ist es sicher kein Spaß, bei schönem Wetter mit drei kleinen Kindern in einer Wohnung ohne Balkon zu sitzen. Es ist mir völlig klar, dass ich privilegiert bin.

Kian und ich wären so oder so nicht viel herumgekommen, insofern mussten wir auf nichts verzichten. Meine Eltern haben einen großen Garten. Er tobt herum und spielt mit allem möglichen, zu unserem Glück kann er sich gut selbst beschäftigen und ist fast immer guter Laune. Dieses Kind strahlt jeden an, das ist unglaublich. Aber man muss höllisch aufpassen, dass er nicht davonsaust. Ich bin inzwischen ein großer Freund eines großen Laufstalls, denn da hat er Auslauf, kann aber nicht ausbüxen. Der kleine Racker ist ein wahrer Speedy Gonzales, der, sobald man nicht aufpasst, in die Rosenrabatten fällt oder sich Richtung Pool oder Gartenteich aufmacht. Bevor wir den Laufstall hatten, gab es immer wieder wütendes Kian-Geschrei. Meine arme Mutter musste ihn dann immer wieder einfangen, denn mit dem Rollstuhl bin ich noch nicht so beweglich.

Gefühlt ist Kian im Moment mehr das Kind meiner Eltern als meines. Ich fühle mich streckenweise überfordert, weil ich damit beschäftigt bin, selbst wieder auf die Beine zu kommen. Leider kann ich mich nicht so um ihn kümmern, wie er es bräuchte. Meine Eltern sind die besten, dass sie das auf sich nehmen, obwohl sie nicht mehr die Jüngsten sind. Wenn ich jetzt in der Rehaklinik bin, wollen sie an die Ostsee fahren. Kian bleibt in der Zeit bei Hannah in München, die sich schon sehr darauf freut. Ich bin allen dankbar, dass sie mir ermöglichen, mein Ding durchzuziehen und weitere Fortschritte zu erzielen. Selbst das LKA bereitet mir keine Probleme. Sie sagen, ich solle mir alle Zeit der Welt nehmen, um wieder fit zu werden. Am Mittwoch nach der Reha habe ich ein Gespräch beim Achenbach, unserem Chef der Abteilung. Ich bin schon gespannt, was er von mir will. Aber damit beschäftige ich mich, wenn es so weit ist.

Wir kommen unfassbar gut durch. Unglaublich, was so ein Virus bewirkt. Die Straßen sind wie leergefegt, kein Stau, nichts. Wir erreichen das imposante Gebäude am Ufer des Starnberger Sees in Rekordzeit, dadurch sind wir überpünktlich. Breit gestreckt liegt das weiße Gebäude vor uns, es wirkt wie eine überdimensionierte, hochherrschaftliche Villa, umgeben von einem traumhaft gepflegten Park. Dann noch der See direkt vor der Haustür, besser geht’s nicht.

Mein Vater trägt meinen Koffer zur Rezeption, während ich mich in den Rollstuhl hieve und langsam über die Rampe kämpfe. Plötzlich geht es ganz leicht und schnell. Erschrocken drehe ich mich um. Ein junger Typ hat mich die Rampe hochgeschoben und grinst mich breit an.

„Sorry, aber ich weiß, wie beschissen diese Rampe ohne Hilfe ist“, sagt er trocken und dreht sich auf seinen schneeweißen Sneakern um, um in einem nüchternen Gang zu verschwinden. Kurz bevor er außer Sichtweite ist, dreht er sich noch einmal um und winkt. „Herzlich willkommen“.

Ich muss grinsen. Er sieht gut aus, groß, muskulös, sportlich. Der zusammengezwirbelte blonde Knoten auf seinem Kopf schaut dick aus. Wilde lange Haare mit gepflegtem Bart, der nicht löchrig ist, mag ich. Vor meinem Unfall wäre er voll mein Typ gewesen, jetzt zucke ich nur bedauernd die Schultern. Männer sind im Moment nicht mein Thema.

Die Dame an der Rezeption ist sehr freundlich. Ich bin in einer Spezialklinik, hier sind viele Leute körperlich eingeschränkt, deshalb sind sie auch hervorragend darauf eingestellt.

„Herr Beck, wenn Sie möchten, können Sie auch gerne wieder zurückfahren, Ihre Tochter ist bei uns in den besten Händen. Das Gepäck wird auf ihr Zimmer gebracht. Brauchen Sie Hilfe beim Auspacken, Frau Beck?“

Ich schüttele den Kopf.

„Nein, das schaffe ich schon.“

„Sehr gut. Sie haben jetzt gleich die Eingangsuntersuchung, wenn es Ihnen recht ist, die Ärztin hat gerade Zeit.“

Sie erklärt mir, wo ich hin muss. Dann gibt sie mir den Zimmerschlüssel und eine Stofftasche, in der ich zukünftig den Behandlungsplan und das obligatorische Handtuch immer mit mir führen soll.

Mein Vater verabschiedet sich.

„Wir kommen dich besuchen, bevor wir an die Ostsee fahren, Lana.“

„Das geht doch nicht, Papa. Hier ist Besuchsverbot wegen Corona. Genießt die Zeit ohne Verpflichtung. Ich komme klar, wirklich.“

Er beugt sich zu mir herab, um mich auf die Stirn zu küssen. Das fühlt sich merkwürdig an, denn er hat seine geliebte Maske mit den bayerischen Rauten auf.

„Ich hab dich lieb, mein Mädchen. Viel Erfolg bei der Reha.“

„Danke, Papa, du wirst staunen. Vielleicht kann ich danach wieder laufen.“

Er lächelt schief, was ich an seinen Augen sehe, dreht sich um und geht. An der Tür schaut er sich nochmal um und macht mir das Daumen-Hoch-Zeichen.

Kapitel 2 – Eingewöhnung

Dienstag, 2. Juni 2020 – Rest des Tages

„Frau Beck, unser Sven bringt Sie jetzt zum Arzt“, sagt die Frau an der Rezeption, die sich als Anja Maurer entpuppt, zumindest steht das auf dem Schild vor ihr. Sven ist ein riesiger Kerl mit einem großen Kopf und einer erstaunlichen Wampe, das hätte ich in einer Rehaklinik nicht erwartet. Er sei eine Art Faktotum, ein Mann für all die Fälle, die nicht medizinisch sind, erklärt sie mir. Wenn etwas kaputt sei oder nicht funktioniere, solle ich Sven rufen. Ich nicke eingeschüchtert. Der könnte mich wahrscheinlich mit einer Hand zerquetschen.

Die Ärztin, die mich untersucht, ist sehr nett. Frau Dr. Humboldt ist ca. Anfang 50, hat kurze, dunkle Haare, einen flotten und markanten Pixie-Cut, der ihr sehr gut steht. Sie ist schlank mit einer straffen, durchtrainierten Figur, lediglich ein kleines Bäuchlein weist darauf hin, dass sie keine dreißig mehr ist. Ihre braunen Augen sind warm, wie Schokolade. Ich mag sie. Sie misst meinen Blutdruck und Puls, tastet mich ab, untersucht meine Beine neurologisch. Sie stellt mir viele Fragen, die ich so wahrheitsgemäß wie möglich beantworte.

„Spüren Sie manchmal Ihre Beine?“, fragt sie und mustert mich genau.

Ich überlege. Was für eine Frage.

„Ja und nein. Manchmal habe ich ein Gefühl für sie, dann wieder könnte ich mir wahrscheinlich ein Messer reinrammen und würde nichts spüren. Es ist kompliziert.“

„Kompliziert ist gut“, nickt sie zufrieden. „Damit können wir arbeiten.“

Sie erklärt mir die Abläufe, dass ich meinen Behandlungsplan im Postfach habe und mir immer von dort abholen muss, dass es wichtig ist, immer wieder nachzusehen, weil es Änderungen geben kann. Sie will, dass ich psychologische Kurse besuche und Einzelstunden beim Therapeuten bekomme, Aquagymnastik wird ganz hoch gehängt, außerdem Badtherapien, individuelle Krankengymnastik, Ernährungs- und sonstige Kurse und kreativer Ausgleich.

Hört sich nach viel Programm an, ich bin begeistert. Nachdem ich Weihnachten zuhause verbringen durfte, wurde ich zu einer Anschlussheilbehandlung nach Oberammergau geschickt, allerdings bestand der Plan damals aus sehr wenigen Terminen mit vielen Pausen dazwischen. Das nervte mich sehr, denn ich wollte weiterkommen, allerdings fürchte ich, dass sie recht hatten. Sie brachten mich erst einmal kognitiv wieder auf die Reihe, ein völlig anderer Ansatz als das, was ich jetzt vorhabe.

Sie schaut mich zum Abschied ernst an.

„Sie wollen unbedingt raus aus dem Rollstuhl, richtig?“

Ich nicke stumm.

„Ich glaube, Sie schaffen das“, lächeln ihre Augen. „Sagen Sie nicht, ich hätte Ihnen Hoffnungen gemacht, denn medizinisch gesehen bin ich ausgesprochen skeptisch. Aber wir haben schon öfter willensstarke Menschen hier gehabt, die wahre Wunder vollbracht haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie dazugehören.“

„Das wäre mein Plan“, sage ich entschlossen und grinse, auch wenn sie es unter meiner Stoneszungen-Maske, die Momo mir geschenkt hat, nicht sehen kann.

Es gefällt mir, dass sie mich motiviert und sich nicht hinter den medizinischen Fakten versteckt, die ich natürlich auch kenne. Ich habe mich intensiv mit meinem Fall auseinandergesetzt und weiß, dass es nicht gut ausschaut. Aber es gibt vereinzelte Fälle von Heilung und zu denen will ich gehören. Dafür werde ich alles tun.

„Dann können Sie jetzt Mittagessen gehen. Bitte melden Sie sich am Eingang des Restaurants, man wird Ihnen einen Platz zuweisen. Alles Gute für Sie.“

Sie öffnet die Tür und ich rolle nach draußen, wo bereits zwei weitere Patienten, schön mit Abstand und Maske, sitzen.

Man hat bei der Blutabnahme sowohl auf Antikörper gegen Corona getestet als auch einen Abstrich auf eine Infektion gemacht. Die Schwester erklärt mir fröhlich:

„Wenn Sie erstmal alle getestet sind und alles okay ist, dann lassen wir auch die Masken weg und Sie müssen nicht mehr so akribisch Abstand halten. Wir haben inzwischen nur noch einmal alle drei Wochen Neuzugänge und da es ein Besuchsverbot gibt, gilt der Aufenthalt hier quasi als Quarantäne. Die Leute sind ja dauerhaft hier, kommen nicht raus und haben keinen Kontakt zu ihren Angehörigen oder anderen Personen außerhalb der Klinik. Damit sind wir bisher gut gefahren.“

Heute ist großer Anreisetag. Gestern sind alle abgereist, dann wurden die Zimmer aufwendig desinfiziert und gelüftet. Im Moment tragen alle Masken. Das macht es schwierig, die Menschen einzuschätzen, denn man sieht ja nur die Augen. Die Neuankömmlinge erkennt man an ihren privaten Masken, wie mir Sven, der mich vom Arzt abholt und zum Speisesaal bringt, erklärt.

„Alle anderen, Frau Beck, also die Ärzte und Schwestern und Therapeuten tragen diese normalen chirurgischen Masken.“

Ich nicke. Immerhin hat der Träger der Klinik für genügend Masken gesorgt, das ist mehr als sonst üblich.

„Aber“, frage ich, „wie ist das denn mit dem Personal? Die gehen bestimmt jeden Abend nach Hause und dann ist doch eine Gefährdung gegeben oder habe ich da einen Denkfehler?“

„Da haben Sie völlig recht. Aber bei uns ist das so geregelt: drei Wochen am Stück hier in der Klinik, drei Wochen zuhause. Auf diese Art und Weise ist gewährleistet, dass keine Übertragung durch das Personal erfolgt. Außerdem führen wir auch ständig Tests durch.“

Ich nicke. Schlau.

Statt sechs Personen sitzen nur drei an einem Tisch, relativ weit voneinander entfernt. Das soll sich ab morgen ändern, wenn die Untersuchungsergebnisse vorliegen. Wir essen alle schweigend, denn man hat uns aufgefordert, Gespräche einzustellen, bis die Testergebnisse da sind. Mir schräg gegenüber sitzt eine ältere Dame mit onduliertem Haar, auf meiner Höhe am Ende des Tisches ein mittelalter Mann mit Glatze. Da wir eventuell nun drei Wochen miteinander verbringen müssen, mustere ich die beiden immer wieder aus dem Augenwinkel.

Schwester Josi hat mir erklärt, dass ich nach dem Mittagessen aufs Zimmer gebracht würde. Dort könnte ich mich einrichten. Um 16.30 Uhr, vor dem Abendessen ab 17:30 Uhr, fände der Begrüßungsvortrag statt, dafür solle ich mich im großen Saal einfinden. Ich nicke ergeben und lasse mich von Sven aufs Zimmer bringen, nachdem ich den anderen Patienten am Tisch freundlich zugenickt habe. Keiner von beiden sitzt im Rollstuhl.

Ich habe ein schönes, großes und ebenerdiges Zimmer mit Terrasse, Blick auf den See. Wow, das ist richtig toll. Säße ich nicht im Rollstuhl, könnte ich von hier direkt an den See gehen. Ich stelle mich mit meinem Rolli einen Moment in die Sonne und schwöre mir, dass ich am Ende dieser drei Wochen zum See gehen kann. Das ist nun mein erklärtes Ziel!

Ausgepackt habe ich schnell. Hier braucht man nicht viel, nur Bademantel, Schwimmzeug und Sportsachen. Schick machen ist nicht nötig. Für die Wochenenden habe ich drei verschiedene, untereinander kombinierbare Outfits dabei, das muss reichen. Für den Notfall gibt es auch Waschmaschinen.

Ich schaue traurig an mir herab. Seit Monaten fristen meine High-Heels ein trauriges Dasein. All meine schönen Schuhe, die Designer-Schläppchen und die Mörderstilettos – unbrauchbar. Seit dem Vorfall trage ich nur Crocs in verschiedenen Farben, weil die sich so gut an- und ausziehen lassen. Es ist ein Jammer. Ich will mein Leben zurück.

Kurz schüttele ich mich, denn diese Gedanken sind nicht hilfreich. Weil ich so müde bin – habe ich erwähnt, dass ich ständig schlafen könnte? – teste ich das Bett. Es ist ziemlich hart, aber das ist mir egal. Vorsichtshalber stelle ich mir einen Wecker, damit ich den Begrüßungsvortrag nicht verschlafe.

Ich träume so schön von einer Blumenwiese, über die ich barfuß laufe. Es ist warm, die Sonne scheint, meine Füße hängen im Wasser eines kleinen Bächleins. Dann bin ich plötzlich mit Kilian unterwegs, auf mörderhohen Schuhen, auf denen ich problemlos laufen kann. Kilian ist so groß, ich recke mich zu ihm hoch, um ihn zu küssen. Plötzlich ist er jedoch nicht mehr Kilian, sondern Giuliano. Er lacht und versprüht all den Charme, auf den ich damals hereingefallen bin. Im Traum ist mir egal, dass er ein gesuchter Mafiamörder ist, der den Vater meines Sohnes auf dem Gewissen hat. Dann kommt Reiter und schimpft mit mir. Ich solle endlich arbeiten kommen, er würde mich brauchen. Das freut mich. Allerdings sollte er aufhören, ständig auf die Klingel zu drücken, denke ich noch, als ich bemerke, dass es der Wecker meines Handys ist. Ich schieße erschrocken in die Höhe. Leider träume ich viel und bin danach immer sehr verwirrt. Auch jetzt weiß ich nicht, wo ich bin. Eigentlich will ich aufstehen und arbeiten gehen, Reiter wartet. Ich schwinge die Beine über den Bettrand und stehe auf. Einen kurzen Moment stehe ich, dann knalle ich zu Boden und mir wird erschrocken klar, dass ich nicht mehr selbst laufen kann. Ich schlage mir den Kopf am Gestänge des Rollstuhls an und kann förmlich fühlen, wie mir am seitlichen Hinterkopf eine riesige Beule wächst. Autsch.

Stöhnend richte ich mich auf und ziehe mich in den Rollstuhl. Während ich meine Beine in die richtige Position hebe, betrachte ich sie nachdenklich. Ich konnte sie über den Bettrand schwingen und aufstehen, als ich in diesem unbewussten Nach-Traumzustand war. Das ist doch ein gutes Zeichen, oder? Darüber muss ich dringend mit meinem Therapeuten oder einem Arzt sprechen, wenn ich die erste Sitzung habe.

Der Vortrag findet draußen auf der Terrasse statt. Das Wetter ist schön und wir können uns gut verteilen. Ich mustere die anderen Patienten. Im Gegensatz zu vielen anderen Rehakliniken sind tatsächlich die Männer in der Überzahl, was wohl daran liegt, dass hier auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen behandelt werden. Wir erhalten jede Menge Informationen, dann werden wir zu einem weiteren stummen Essen geschickt. Man fordert uns auf, bis morgen auf jeden Fall Abstand zu halten und möglichst wenig zu sprechen.

Interessant, welche Blüten Corona so treibt.

Kapitel 3 – Tischgesellschaft

Mittwoch, 3. Juni 2020

Am nächsten Tag sitze ich nach einem betriebsamen Vormittag, an dem ich verschiedene weitere Untersuchungen durchlaufen habe, wieder am Esstisch. Der Leiter der Einrichtung hat uns über Lautsprecher informiert, dass alle Tests negativ ausgefallen sind und wir nun die Masken abnehmen und miteinander sprechen dürfen. Das bedeutet für die täglichen Mahlzeiten, dass wir auch wie üblich zu sechst am Tisch sitzen werden. Eine nette Dame, die sich als Tanja vorstellt, führt mich in einen anderen Bereich als am Tag zuvor, durch den Saal in einen Wintergarten.

„So, Frau Beck, das wird für die nächsten drei oder vier Wochen Ihr Tisch sein. Wie Sie sehen, ist hier etwas mehr Platz gelassen, damit Sie mit dem Rollstuhl besser durchkommen. Bitte sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie etwas vom Salat-Buffet möchten, ich gehe dann gerne mit Ihnen dorthin und helfe Ihnen mit dem Tablett. Ansonsten würde ich Sie bitten, den Plan auszufüllen und anzukreuzen, was Sie essen möchten, es wird Ihnen dann gebracht.“

Ich bedanke mich artig und richte mich dort ein, wo ein Stuhl fehlt. Die Ärztin hatte gestern nebenbei erwähnt, dass bei Fällen wie mir höchstwahrscheinlich um eine Woche verlängert würde. Regulär dauert ein Rehaaufenthalt drei Wochen, allerdings verstehe ich noch nicht ganz, wie sie das dann mit ihren Coronaregeln vereinbaren.

Neugierig schaue ich mich um. An unserem Tisch fehlt mir gegenüber noch ein Stuhl, das heißt, es müsste noch ein weiterer Rollstuhlfahrer kommen. Ich bin gespannt, wer die nächsten drei Wochen an meinem Tisch sitzen wird und welche Geschichten dahinterstecken.

Ein massiger Mann mit Glatze und abstehenden Ohren kommt angestampft. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der ist, der am Tag zuvor schon mit mir an einem Tisch saß. Er mustert mich von oben bis unten, dann sagt er „Tach“ und setzt sich hin. Ich lächle ihn freundlich an.

„Grüß Gott. Ich bin Lana.“

Er schaut kurz verblüfft auf, dann murmelt er unfreundlich:

„Bernd.“

Oh Gott, ein maulfauler Fremdenhasser. Ich spüre das genau, wenn die Leute mich wegen meines fremdländischen Aussehens ablehnen. Mit meinen schwarzen Haaren, meiner olivbraunen Haut und den dunklen Augen schaue ich wie das perfekte Hassobjekt für Rechtsradikale aus. Dabei bin ich Niederbayerin, auch wenn ich über meinen Vater iranische Wurzeln habe.

Fängt ja schon gut an.

„Weshalb sind Sie denn hier?“, frage ich in dem verzweifelten Versuch, ein Gespräch in Gang zu bringen. Bevor ich mir eine weitere Klatsche abholen kann, kommt Tanja mit einem jungen Mann im Rollstuhl an unseren Tisch. Seine sportliche Figur mit den kräftigen Oberarmen und den immer noch beeindruckenden Beinmuskeln lässt darauf schließen, dass er noch nicht sehr lange im Rollstuhl sitzt. Sie rollt ihn auf den Platz ohne Stuhl am Rand mir gegenüber. Er lächelt freundlich.

„Servus, ich bin der Paul. Und wer seid’s ihr?“

Der unfreundliche Glatzentyp am Tisch schaut auf und sagt:

„Tach, ich heiße Bernd.“

„Servus, ich bin Lana.“

In diesem Moment kommt ein geschleckter Typ in Designer-Joggingoutfit an den Tisch.

„Guten Tag, ist das Tisch 6? Ach ja, stimmt, da steht es ja“, sagt er mit einem falschen Lachen, als ich auf die nicht zu übersehende Ziffer auf dem Schild in der Mitte des Tisches deute.

Ich fülle den Essensplan aus, während noch eine ältere, zierliche Dame, die ihren linken Arm nicht gebrauchen kann, und eine Frau um die 40, die extrem übergewichtig ist, eintreffen. Es findet ein kleines Tauziehen um die Plätze statt. Jeder will am Rand, keiner in der Mitte sitzen. Allerdings geht es mit der etwas dickeren Dame in der Mitte gar nicht, weil sich sonst die anderen nicht mehr bewegen können. Sie hat nur einige wenige Flusen auf dem Kopf, aber wache, warme Augen wie Milchkaffee.

„Es tut mir leid“, sagt sie geknickt, „es ist wohl besser, wenn ich am Rand sitze, dann kann ich mich etwas in Richtung Gang ausbreiten. Glauben Sie mir bitte, dass ich nicht freiwillig so ausschaue, wie Sie mich hier sehen. Vor zwei Jahren hatte ich noch eine ganz normale Figur, aber dann ist mein Mann plötzlich gestorben und ich habe den Verlust mit Essen kompensiert. Irgendwann konnte ich nicht mehr aufhören.“

Ich bin überrascht über ihre Offenheit. Freundlich lächle ich sie an.

„Hallo, ich bin Lana. Ich bin Komissarin beim LKA und im Dienst angeschossen worden. Danach lag ich lange im Koma, jetzt kann ich nicht mehr laufen. Auch blöd.“

Alle am Tisch schauen überrascht auf. Paul, mein Rollstuhlgegenüber, starrt mich an.

„Wow, echt, so richtig angeschossen? Wer war das denn? Ein Mafioso oder was?“

Ich mache ein Kreuz beim Schweinsbraten und schaue auf.

„Eine durchgeknallte junge Frau. Sie wollte meinen Kollegen erschießen und ich habe mich vor ihn geworfen. War ein Reflex.“

„Sie sind ja eine Heldin“, sagt der geschleckte Barbies Ken Typ und grinst. „Da bin ich mit meinen Herz-Rhythmus-Störungen ja fast schon langweilig.“ Er wartet auf ein Lachen, das nicht kommt. „Ich bin übrigens Ken Barber.“

Bernd, das misanthropische Brot, schaut das erste Mal interessiert auf, während ich verzweifelt versuche, einen Lachanfall zu unterdrücken. Selten haben Name und Aussehen besser zusammengepasst.

„Ken Barber? Der Ken Barber? Der von Barber-TV auf YouTube?“

Kennie-Boy streicht sich über seine fest nach hinten gegelten, hellblonden Haare mit der neckisch aufgestellten Tolle über der Stirn und lächelt leicht herablassend.

„Ja genau, der bin ich.“ Dann mustert er sein Gegenüber, das ihn begeistert anstrahlt. „Und wer bist du? Ich denke, wir sollten uns als Leidensgenossen hier alle duzen, nicht wahr?“

Wir anderen nicken halbwegs begeistert, während Bernd aus seiner stieseligen Haut fährt.

„Sehr gerne, Mann, sehr gerne. Ich sitze an einem Tisch mit Ken Barber, das kann ich noch gar nicht fassen. Ich bin ein großer Fan, das, was du machst, ist hervorragende Arbeit. Man muss die Schlafschafe aufklären, sonst geht alles vor die Hunde. Danke, Mann.“

Er besinnt sich, dass er etwas gefragt wurde. Ich bin total verwirrt. Was sind denn bitte „Schlafschafe“?

„Ich bin Bernd Jansen, komme aus Zwickau und bin dort im Regionalverband der AfD. Wir unterstützen deine Kampagne, voll und ganz.“

Kennie schaut zufrieden.

„Was fehlt dir, Mann? Du schaust gesund aus.“

„Die Pumpe macht nicht mehr mit. Hatte drei Herzinfarkte und jetzt mehrere Stents. Konnte mir vor Ort anschauen, dass es im Krankenhaus in Zwickau keine Corona-Fälle gibt. Dafür stehen etliche Betten frei. Ein Kumpel von mir ist im April deshalb nicht operiert worden, jetzt ist er tot. Ist doch alles Lug und Trug von denen da oben.“

Jetzt reicht’s mir aber.

„Naja“, werfe ich ein, „wenn ‚Die da Oben‘ nicht dafür sorgen würden, dass es ein funktionierendes Gesundheitssystem bei uns gibt, dann würde die Sache aber auch anders ausschauen und du könntest hier nicht auf Staatskosten wieder fit werden.“

Er schaut mich an, als sei ich ein widerliches Insekt mit acht langen Beinen und Glubschaugen.

„Du hast doch keine Ahnung. Die wollen mich selbstverständlich nur ausbeuten, darum geht’s. Ich soll wieder funktionieren und Steuern zahlen. Deshalb tun sie alles, um mich wieder fit zu bekommen. Aber nicht mit mir.“

Ich schaue ihn verblüfft an.

„Ach was, du bist gar nicht hier, um wieder gesund zu werden?“

„Doch schon“, murmelt er verwirrt, irgendwie hat er den Faden verloren. Ken wendet sich mir zu und springt ihm tapfer zur Seite.

„Lana, das verstehst du nicht. Du bist als Polizistin natürlich vom Staat vereinnahmt, kritisches Denken ist da nicht erwünscht. Bernd, wir sollten reden, wenn wir nicht unter Feindbeobachtung stehen.“

Er lacht lustig. Ich starre ihn entrüstet an.

„Meine Güte, welch martialische Sprache, ist das wirklich nötig?“

Herablassend grinst er mich an.

„Ich denke schon, wenn eine systemgeile Ausländerin am Tisch sitzt.“

Jetzt mischen sich Paul und die Frau mit dem gelähmten Arm ein.

„Also wirklich, das ist jetzt nicht nötig.“

„Was fällt Ihnen ein, die junge Frau so anzugehen?“

Ken hebt scheinheilig die Hände, wie ein Fußballer nach dem Foul, wenn er dem Schiedsrichter weismachen will, dass er nichts getan hat. Die dicke Frau wischt in diesem Moment mit einer Handbewegung sein Glas beim Umdrehen so um, dass sich der frisch eingegossene, heiße Tee über seine Hose ergießt. Ich freue mich, denn es ist Hagebuttentee und Kennie-Boy trägt eine helle Hose.

„Oh mein Gott, das tut mir leid. Ich bin aber auch immer ungeschickt“, ruft sie und zwinkert mir zu, während sie mit ihrer Serviette vermeintlich hilfsbereit in seinem Schritt herumwischt. Er stößt sie rüde beiseite, springt auf und rennt davon, um sich zu säubern.

Bernd schaut sie böse an.

„Und wer bist du nochmal?“

„Ich bin Olga aus Köln. Ich habe eine Stoffwechselstörung entwickelt, als ich meinen Mann verloren habe. Jetzt bin ich echt fett. Deshalb bin ich manchmal ungeschickt, tut mir sehr leid, ehrlich.“

Sie guckt ihn offen und treuherzig an, als könne sie kein Wässerchen trüben. Er zieht die Augenbrauen zusammen, dabei stellen sich seine Ohren an den Außenseiten auf, wie ich fasziniert feststelle.

„Das war doch Absicht, Olga.“ Seine Stimme wird ganz leise. „Das solltest du nicht nochmal machen.“

Er sagt es ruhig und bestimmt, was es noch bedrohlicher macht. Dann pfeffert er die Serviette mit einer aggressiven Geste auf den Tisch, schiebt seinen Stuhl mit lautem Getöse nach hinten, steht auf und geht.

Du lieber Gott, was ist denn bitte los heutzutage? Kann man nicht mal in Ruhe Reha machen? Was für eine Wut und Aggression schon beim ersten Mittagessen. Ich bin zutiest schockiert.

Paul versucht die Wogen zu glätten.

„So, jetzt, wo wir gerade so schön dabei sind, auszutauschen, wer was hat - ich hatte einen Fahrradunfall, ein brutaler alter Sack mit Pedelec hat mich auf meinem Mountainbike umgenietet. Leider.“ Er schaut an sich herab. „Sie sagen, das wird nichts mehr.“ Auf unsere betroffenen Mienen hin hebt er die Hände. „Sorry, ich wollte euch nicht runterziehen, reicht, wenn ich selbst darüber depressiv werde.“

Er lacht, als würde er einen Spaß machen, aber ich glaube, in dieser Aussage steckt viel Wahres. Wieso sollte ein junger, sportlicher Mann nicht depressiv werden, wenn er plötzlich im Rollstuhl sitzt und noch nicht mal selbst daran schuld ist. Er tut mir wirklich leid. Bevor ich noch irgendetwas Tröstendes, was mir partout nicht einfallen will, sagen kann, fährt er trocken fort:

„Wir sollten vielleicht endlich alle unser Essen für diese Woche aussuchen, Lana hat ja schon angefangen. Etwas, das du nach Studium der Karte empfehlen kannst?“

„Keine Ahnung, ich war noch nie hier. Wenn ich ehrlich bin, mag ich die bayerische Küche, so einen Schweinsbraten lasse ich mir nicht entgehen, ich brauche ja keine Diät, hab eh so abgenommen.“

Paul lacht.

„Okay, damit ist klar, dass du keine Muslima bist. Das wird Bernd und Ken nicht in den rechten Kram passen.“

Ich schaue ihn verblüfft an. Bevor mir eine passende Replik einfällt, sagt Olga schon „Ich geb dir was von meinen Kilos ab“ und lacht traurig. Sie hat eine andere Karte zur Auswahl, denn sie erhält von Haus aus reduzierte Schonkost zum Abnehmen.

Die Frau mit der Behinderung meldet sich jetzt, wo unsere streitbaren Jungs weg sind, auch zu Wort.

„Entschuldigung, ich habe mich auch noch nicht vorgestellt, ich bin Inga und hatte einen Schlaganfall. Mit 52 Jahren, ich bin immer noch geschockt. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich habe immer Sport getrieben und mich gesund ernährt. Das ist doch nicht zu fassen.“

Olga, die ihr schräg gegenübersitzt, schaut sie voller Mitgefühl an.

„Möchtest du darüber reden?“

Sie schüttelt den Kopf.

„Noch nicht. Es ist zu frisch. Ich muss euch erst näher kennenlernen, ich schließe nicht schnell Freundschaften.“

Wir nicken und wechseln das Thema. Am Ende schraubt sich Olga, unsere massige, rheinische Frohnatur, mit heftigem Stöhnen und Schnaufen in die Höhe. Sobald sie ihren Körper in ein Gleichgewicht gebracht hat, schaut sie uns an und sagt:

„Na bravo, das kann ja noch lustig werden hier mit uns. Ich fürchte, wir sind eine wenig homogene Gruppe, das wird ordentlich krachen, vor allem mit unseren beiden Herren aus der ‚Mitte der Gesellschaft‘.“

Ich bin beeindruckt von ihrem Wortwitz. Sie grinst.

„Dann wünsche ich einen erfolgreichen Nachmittag und bis heute Abend.“

Dem ist nichts hinzuzufügen.

Kapitel 4 – Verwerfungen

Freitag, 5. Juni 2020 – mittags

Jetzt sind wir alle schon ein paar Tage hier und allmählich hat sich so etwas wie Routine eingestellt. Ich vermisse Kian. Jeden Morgen rufe ich bei Hannah und Reiter an, um mit meinem Sohn zu sprechen. Meine Eltern sind im wohlverdienten Urlaub an der Ostsee und haben Kian bei den beiden in München abgeladen. Er kräht immer ganz fröhlich, wenn er meine Stimme hört, das feiere ich total ab. Hannah sagt, er strahlt dann übers ganze Gesicht.

Mein Sohn ist inzwischen semmelblond und hat grüne Augen, absolut erstaunlich. Ich bin ja eher dunkel und auch Kilian war nicht blond, trotzdem ist unser Sohn ein ganz Heller, Strahlender. Da muss sich das Erbe irgendwelcher Vorväter auf Seiten meiner Mutter oder auf Kilians Seite durchgesetzt haben. Fakt ist, Kian schaut total deutsch aus. Sobald ich wieder fit bin und mit ihm nach München ziehen kann, werden wir sehen, ob wir deswegen angefeindet werden. Ich schaue definitiv nicht wie seine Mutter aus. Wüsste ich nicht, dass ich ihn geboren habe, ich würde denken, man hat ihn mir untergeschoben. Allerdings hat er meinen Sturkopf und ist genauso lebhaft wie ich, außerdem hat er eindeutig meine Nase, dieselben Hände, leider auch meine Knubbelknie und seine Zehen sind genauso angeordnet wie meine. Ich entdecke ständig neue Ähnlichkeiten.

Aquagymnastik macht mir am meisten Spaß, es gibt extra Übungen an einer fest installierten Stange. Dafür brauche ich meine Beine nicht. Ich schwebe im Wasser und fühle mich leicht. So sollte es auch an Land sein. Die ersten beiden Tage hatte ich fürchterlichen Muskelkater, denn die Arme werden sehr stark trainiert. Alle zwei Tage habe ich einen Termin bei der Elektrotherapie. Dabei wird die Beinmuskulatur stimuliert, um den Verfall zu stoppen. Dazu Vorträge über Hilfsmittel, Ergonomie am Arbeitsplatz, richtige Ernährung und Stressbewältigungsstrategien. Für die Schmerzbewältigung habe ich einen extra Kurs zugewiesen bekommen, er beginnt nächsten Montag.

Hatte ich schon erwähnt, dass ich seit dem Koma chronische Schmerzpatientin bin? Das ist wirklich ätzend und ich hoffe, dass das Seminar mir Bewältigungsstrategien liefern kann, denn los werde ich den Schmerz wohl nie wieder, leider.

Unsere Tischgemeinschaft ist schwierig. Bernd und Ken haben es sich seit gestern zur Aufgabe gemacht, uns von ihren kruden Theorien zu überzeugen. Gerade hebt Ken wieder zu einem Vortrag über den Maskenzwang an.

„Man will uns mundtot machen, die Maske ist das beste Beispiel dafür. Erst heißt es, Masken helfen nicht, jetzt plötzlich doch. Die wissen überhaupt nicht, was sie tun, es geht ihnen nur darum, uns in unseren Grundrechten einzuschränken.“

Olga grunzt ungehalten.

„Was für ein Grundrecht soll das sein? Persönliche Freiheit gegen Gemeinwohl, geht es eigentlich noch egoistischer? Du sollst die Maske ja nicht wegen dir tragen, sondern aus Rücksicht für andere. Schon mal darüber nachgedacht?“

Ken wendet sich herablassend an sie.

„Natürlich habe ich darüber nachgedacht und wenn man der wahren Wissenschaft folgt, dann ist es eben nicht so, wie du sagst.“

„Was soll denn die wahre Wissenschaft sein?“, fragt Paul irritiert, erhält aber keine Antwort. Ken setzt dafür zu einer Tirade über Bill Gates an.

„Schlimmer noch als Merkel ist allerdings Bill Gates. Jetzt will er uns gefügig machen, damit er mit der Weltbevölkerung machen kann, was er will. Uns ausrotten, damit die Erde nicht überbevölkert wird, für seine satanischen Zwecke benutzen, uns alle beherrschen und einen Haufen Geld verdienen für sich und seine verkommenen Elite-Freunde.“

Ich gestehe, dass ich kurz denke, dass es nicht sehr schade wäre, wenn Leute wie Ken Barber einfach tot umfallen würden, aber dann rufe ich mich selbst zur Ordnung.