27,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: GeraMond Verlag

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Deutschland ist eine der führenden Nationen im Bereich der Landtechnik. Der ausgewiesene Experte Albert Mößmer schreitet in seinem Buch die faszinierende Geschichte der Landtechnik in Deutschland ab - von den bescheidenen Anfängen im vorelektrischen Zeitalter über die großen Hersteller wie Fendt und Claas im 20. und 21. Jahrhundert bis zu den neuesten Trends, die die Landwirtschaft in die Zukunft führen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 232

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

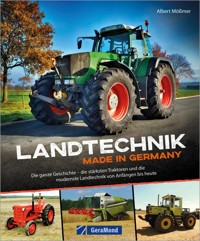

Landtechnik Made In Germany

Albert Mößmer

Landtechnik Made In Germany

Die ganze Geschichte – die stärksten Traktoren und die modernste Landtechnik von den Anfängen bis heute

Inhalt

Vorwort

Die frühe Landwirtschaft: Von den Anfängen bis zum Maschinenzeitalter

Die Ära der Dampfkraft: Die Nutzbarmachung von Feuer und Wasser

Motorenkraft: Von Lenoir bis zur Elektrifizierung

Motorisierte Arbeit: Motorpflüge und die ersten Traktoren

Zwischen den Kriegen: Lanz und andere Aufsteiger

Massenmotorisierung: Wirtschaftswunder und Landtechnik

Ernte, Saat und Pflege: Mähdrescher und andere Maschinen

Legenden: Verblasste Sterne der Landtechnik

Landtechnik im Wandel: Hightech und Globalisierung

Zum Autor

Impressum

Bildnachweis

Vorwort

Deutsche Landtechnik von den Anfängen bis heute

Der Ingenieur, Schriftsteller und Mitbegründer der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, Max Eyth, vertrat 1862 seinen damaligen Arbeitgeber John Fowler & Co., den im englischen Leeds beheimateten Hersteller von Dampfpflügen, auf der Londoner Weltausstellung. Die Besucher der internationalen Messe kamen aus zahlreichen Ländern. Eyth glaubte, dass er die deutschen Besucher von den britischen anhand ihrer Präferenzen hinsichtlich der Ausstellungsstücke unterscheiden könne. Die britischen, so meinte er, würden das Fortschrittliche, die Neuentwicklungen begutachten. Seine Landsleute, beklagte Eyth, hätten dagegen mehr an dem Alten, dem Historischen, Interesse.

Eyths Eindruck traf sicherlich nicht auf alle Deutschen zu. Großbritannien war allerdings das Mutterland der Industriellen Revolution. Es war das Land der Dampfmaschinen, der Kanäle, der Eisenbahnen und des technischen Fortschritts. Auch wegen der modernen Landwirtschaft bereisten viele Fachleute, die mehr über die Fortschritte in der Agrarwirtschaft erfahren wollten, die Britischen Inseln.

Deutschland zählte zu den Nachzüglern der Industriellen Revolution. Dies galt auch für die Landtechnikindustrie. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann der Aufstieg in die Riege der führenden Industrienationen. Bereits damals tauchten Namen auf, die auch später noch eine wichtige Rolle in der Landtechnik spielen sollten, wie Lanz, Deutz, Hanomag und Diesel. Der Erste Weltkrieg bedeutete jedoch eine Zäsur in der Technisierung der Landwirtschaft, ebenso wie der Zweite Weltkrieg. Die deutsche Industrie erholte sich nach Kriegsende erstaunlich schnell – zumindest im Westen des geteilten Landes – und gipfelte in der Zeit des Wirtschaftswunders.

Der wirtschaftliche Aufschwung in der Bundesrepublik Deutschland veränderte nicht nur das persönliche Leben, sondern bedeutete auch einen Umschwung in der Landwirtschaft und der Landtechnik. Die neuen Arbeitsplätze in der Industrie boten den landwirtschaftlichen Arbeitskräften eine Alternative. Zurück blieben der Bauer und seine Familie, die nun die Arbeit ohne die Knechte und Mägde erledigen mussten.

In dieser Situation kam die Landtechnik zu Hilfe. Zahlreiche Hersteller ermöglichten eine Rationalisierung der Landwirtschaft, wie man es vorher nicht für möglich gehalten hätte. Traktoren aller Leistungsklassen ersetzten die Zugleistung der Pferde und Ochsen und erleichterten mit den immer zahlreicher werdenden Geräten und Maschinen die Arbeiten. Als 1959 die Fachzeitschrift Landtechnik ein Verzeichnis der im Westen Deutschlands verfügbaren Traktoren veröffentlichte, lag die Anzahl der Hersteller von Vierradtraktoren bei 28. Hinzu kamen sieben Importmarken.

Deutschland war innerhalb kurzer Zeit nach Großbritannien zum wichtigsten westeuropäischen Traktorhersteller aufgestiegen. 1959 stellte die westdeutsche Landtechnikindustrie 121 574 Schlepper her. Nur die britische Industrie erzielte mit 164 812 Stück eine höhere Zahl. An dritter Stelle kamen die französischen Produzenten, die 80 165 neue Traktoren auf den Markt brachten. Der Umsatz belief sich im selben Jahr auf 1187 Millionen DM für die Traktorhersteller der BRD, 1312 Millionen DM erwirtschaftete die britische Schlepperbranche, und den dritten Platz belegten auch in diesem Fall die französischen Produzenten mit einem Umsatz von 803,5 Millionen DM. Viele der frühen Hersteller verschwanden wieder. Die Landtechnikbranche unterschied sich in dieser Hinsicht nicht von der Motorrad- und Automobilindustrie.

Dieses Buch möchte einen Überblick über die Entwicklung der Landtechnik in Deutschland geben. Aus Platzgründen musste ich mich dabei auf die wichtigsten Unternehmen beschränken. Ich hoffe, dass das Buch für die Leser trotzdem nützlich und unterhaltsam ist.

Albert Mößmer

Die Frühe Landwirtschaft: Von Den Anfängen Bis Zum Maschinenzeitalter

Das Steinzeitdorf Pestenacker in Süddeutschland zeigt eine frühe Stufe der Sesshaftwerdung. Die Menschen in dieser Siedlung lebten vom Ackerbau, von der Viehzucht sowie der Jagd und teilten ihre Behausungen mit ihren Tieren.

Mit der Sesshaftwerdung der Menschen ging die Entstehung der Landwirtschaft einher. Die sesshaften Menschen mussten nicht mehr die Landschaft auf der Suche nach essbaren Früchten durchstreifen, sondern bauten sie selbst an. Um sich die Arbeit zu erleichtern, schufen die Menschen Hilfsmittel, die im Laufe der Zeit immer komplexer wurden. Dies war der Beginn der Landtechnik.

Dieser Ausschnitt aus einem ägyptischen Wandgemälde zeigt die Bodenbearbeitung der Frühzeit. In der oberen Reihe ist die Pflugarbeit mit Ochsen zu sehen, in der unteren Reihe wird vermutlich in gebückter Haltung gesät.

Die Landwirtschaft bei Galliern und Germanen

Vor ungefähr 12 000 Jahren begannen Menschen in einem Teil Südwestasiens („Fruchtbarer Halbmond“) damit, ihre halbnomadische Lebensweise aufzugeben, Häuser zu bauen und den Boden zu bearbeiten. Diese sesshafte Lebensweise brachte gewisse Vorteile, aber auch Nachteile mit sich, wie etwa die zunehmende Ungleichheit unter den Mitgliedern des Klans oder der Dorfgemeinschaft. Außerdem war die Arbeit anstrengend. Der biblische Spruch „Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen“ bringt die neue Situation auf den Punkt. Aber Ackerbau und Viehzucht scheinen genügend Ertrag erbracht zu haben, um sich – in geschichtlichen Maßstäben gemessen – rasant auszubreiten. Im siebten Jahrtausend v. Chr. überschritt die landwirtschaftliche Kultur von Kleinasien ausgehend den Bosporus und begann, sich auf dem europäischen Kontinent auszubreiten. Etwa 1000 Jahre später erreichte sie das Gebiet, das später von den Römern als Germanien bezeichnet werden sollte, und um ungefähr 4000 v. Chr. begann man im Gebiet des heutigen Dänemarks, in Südschweden sowie im heutigen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern mit dem Landbau.

Diese Bilder aus einem ägyptischen Grabmal zeigen die Entwicklung der Bodenbearbeitung: die Verwendung einfacher Hacken (oberstes Bild), von Menschen gezogener Pflug (zweites Bild), von Ochsen gezogener Pflug (drittes Bild) und ein Pflug, der mit beiden Händen gehalten und gelenkt werden kann (unterstes Bild).

Die Verbesserung der Ausrüstung und der Methoden, mit denen die Landwirtschaft betrieben wurde, schritt nicht in allen Gebieten gleich schnell voran. Vor allem im römisch-hellenistischen Kulturraum, der Nordafrika, West- und Südeuropa sowie den östlichen Mittelmeerraum umfasste, arbeitete die menschliche Erfindungskraft daran, die schwere Arbeit zu vereinfachen. Es gab mehrere antike Schriftsteller, die sich mit der Landwirtschaft befassten. Der römische Gelehrte Plinius der Ältere (23 oder 24–79 n. Chr.) beschrieb zum Beispiel in seinem Werk „Naturalis historia“ („Naturgeschichte“) einen Erntewagen, den er selbst im Einsatz gesehen hatte. Auf den großen Ländereien in Gallien, so berichtete er, stattete man einen großen, auf zwei Rädern fahrenden Rahmen auf einer Seite mit einer Art Messerkamm aus. Das von ihm als „Vallus“ bezeichnete Gefährt wurde von einem Arbeitstier durch das Getreidefeld geschoben, wobei von den Zähnen des Messerkamms die Ähren abgeschnitten oder abgerissen wurden und in den Rahmen fielen.

Darüber, wie die Landwirtschaft außerhalb dieses Kulturraums betrieben wurde, beispielsweise bei den Germanen, weiß man nicht viel. Lange Zeit war man auf die Darstellung der römischen Gelehrten angewiesen. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus (circa 58–120) berichtet beispielsweise über die Germanen: „Das Saatland wechselt man alljährlich, und es bleiben Äcker übrig. Denn sie wetteifern nicht mit der Fruchtbarkeit und dem weiten Umfang ihres Bodens durch Müh’ und Arbeit, um Obstpflanzungen anzulegen, Wiesen abzugrenzen und Gärten zu wässern: nur Getreide wird der Erde abverlangt.“1 Als Nahrung sollen vor allem Feldobst, frisches Wildfleisch oder geronnene Milch gedient haben.

Die Sorge für Haus, Hausleben und Feld soll laut Tacitus den Frauen, Greisen und den Schwächsten der Hausgenossen überlassen worden sein. Die Männer gingen dagegen auf Kriegs- und Beutezug, jagten oder frönten dem Nichtstun. Die Germanen scheinen vor allem für den Eigengebrauch produziert zu haben, ganz im Gegensatz zu den Römern und anderen fortschrittlichen Kulturen, wo die landwirtschaftlichen Höfe und Güter Überschüsse erzeugten, um Städte zu versorgen, Abgaben zu zahlen und einen Handel mit Lebensmitteln zu ermöglichen.

Seit dem Aufkommen der Archäologie ist man nicht mehr auf die antiken literarischen Zeugnisse über das Leben der Germanen angewiesen, sondern kann Rückschlüsse anhand von Ausgrabungen gewinnen. Diesen Erkenntnissen gemäß war das Rind das wichtigste Haustier. Es diente als Zugtier, lieferte Milch und war wichtigster Fleischlieferant. Die Menschen und ihre Haustiere, zu denen auch Pferde, Schweine, Ziegen, Schafe, Hunde, Katzen und verschiedene Arten von Geflügel gehörten, lebten eng zusammen – ein Zustand, der mehr oder weniger bis in die jüngere Zeit andauerte.

Die wichtigste Getreidesorte war bei den Germanen die Gerste. Andere Getreidearten, wie Hafer, Roggen und Hirse, waren aber ebenfalls bekannt. Weitere Feldfrüchte waren Bohnen, wahrscheinlich auch Erbsen, Flachs und Hanf. Gartenbau wurde vermutlich ebenfalls betrieben. Im Großen und Ganzen hatten die jeweiligen regionalen Bedingungen einen Einfluss auf die landwirtschaftliche Produktionsweise.

Abseits der etwas fortschrittlicheren römischen Kultur wurde in der Landwirtschaft mit sehr einfachen Werkzeugen gearbeitet. Bei den Germanen scheint die Feldarbeit eine Angelegenheit von Frauen und Sklaven gewesen zu sein.

Zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Gerätschaften gehörte der Pflug, der jedoch vor allem in der Form eines Ritzpflugs verbreitet war. Das heißt, das Gerät ritzte den Boden lediglich auf, wenn es über den Acker gezogen wurde. Vermutlich wurde der Acker kreuzweise bearbeitet, um ein besseres Ergebnis zu erzielen.

Gemäß Plinius dem Älteren hatten die Gallier in der Provinz Rätien, zu der ein Teil des heutigen Südwestdeutschlands gehörte, „vor nicht langer Zeit“ einen Pflug erfunden, der auf zwei Rädern lief und die Scholle beim Pflügen zur Seite warf. Diese modernere Pflugart war effektiver und erleichterte die Arbeit. Bei den Germanen scheint er jedoch zu dieser Zeit noch keine Verbreitung gefunden zu haben.

Zu den Neuerungen des Mittelalters gehörte die Verbreitung der Dreschflegel. Die Arbeit mit dem Handwerkzeug war zwar anstrengend, das Ergebnis war aber sauberer als der Einsatz von Tieren beim Ausdreschen des Getreides.

Ein weiteres Ackergerät war wahrscheinlich die Egge in einer einfachen Form. Als Erntegeräte wurden von den Germanen Sicheln und Sensen benutzt. Gabeln, Spaten, Hacken und Harken waren weitere Werkzeuge, die in der Landwirtschaft Verwendung fanden.

Das Mittelalter

Eine Zeitenwende in mehrfacher Hinsicht war der Übergang der Spätantike in eine Periode, die später als „Mittelalter“ bezeichnet wurde. Damit einher gingen der Zerfall des Weströmischen Reiches, die Völkerwanderung, in deren Folge sich germanische Stämme bis nach Nordafrika ausbreiteten, die Krönung Karls des Großen zum neuen römischen Kaiser im Jahr 800, und der Verlust vieler antiker Errungenschaften. Städte, Straßen und Handel verfielen. In der Landwirtschaft hatte man für Erfindungen wie den Vallus keine Verwendung mehr.

Aber Europa erholte sich von den Auswirkungen der Völkerwanderung und des Zusammenbruchs der antiken römischen Kultur und begann einen langsamen Wiederaufstieg. Ein Zeugnis für den Aufschwung ist das Bevölkerungswachstum. Von 800 bis 1150 nahm die Bevölkerungsdichte im deutschsprachigen Teil des fränkischen und später des Heiligen Römischen Reiches von etwa 4,5 bis 5 Millionen Personen auf 12 bis 15 Millionen zu. Ermöglicht wurde dieses Wachstum sowohl durch eine Ausdehnung der landwirtschaftlich genutzten Fläche als auch durch eine Produktivitätssteigerung.

Unter anderem ging man von der Urwechselwirtschaft, bei der eine Fläche mehrere Jahre lang für den Ackerbau genutzt und anschließend der Verwilderung überlassen wurde, zur Dreifelderwirtschaft und anderen Fruchtfolgen über. Die Dreifelderwirtschaft war wahrscheinlich im Rheinland schon zur Römerzeit bekannt gewesen. Sie ermöglichte eine intensivere Landnutzung, indem man ein Feld jedes dritte Jahr als Brache liegen ließ und die anderen Jahre für wechselnde Früchte verwendete. Es gab jedoch auch andere Nutzungsmethoden, wie zum Beispiel die Feldgraswirtschaft, bei der das Stück Land abwechselnd als Acker und als Weide genutzt wurde, sowie andere Arten der Mehrfelderwirtschaft mit verschiedenen Fruchtfolgen.

Zu den technischen Fortschritten gehörte ab dem zehnten Jahrhundert die Verbreitung des Räderpflugs, der mittels eines Streichbretts die angehobene Scholle umwarf. Eine wichtige Neuerung war auch die Einführung des Kummets zum Anspannen von Pferden. Damit konnte man die Pferde nun schwerere Lasten ziehen lassen. Zum Eggen der Felder benutzte man zunehmend Geräte mit hölzernen Zähnen, während vorher gezogene Baumäste für diese Aufgabe verwendet worden waren. Um die Spreu vom Getreide zu trennen, hatte man lange Zeit Pferde und andere Tiere über das Erntegut getrieben, wobei die Hufe der Tiere oder gezogene Schlitten für die Dreschwirkung sorgen sollten. Eine Verschmutzung des Getreides nahm man dabei in Kauf. Nun ging man zunehmend dazu über, Dreschflegel, die eigentlich schon bei den Römern bekannt gewesen waren, für diese Aufgabe zu verwenden.

Zwei typische landwirtschaftliche Tätigkeiten werden in diesem Kunstwerk aus dem Mittelalter dargestellt, nämlich das Säen und das Eggen. Die Egge besteht bereits aus einem Rahmen, der mit Zacken versehen ist.

Das Getreide wurde lange Zeit in mörserähnlichen Gefäßen gemahlen. Seit dem achten Jahrhundert sind Wassermühlen im südwestlichen Teil des späteren Deutschlands bekannt. Wo kein Wasser vorhanden war, gab es auch sogenannte Rossmühlen, bei denen im Kreis laufende Pferde oder andere Arbeitstiere das Mahlwerk im Gang hielten. Die älteste Windmühle in Deutschland ist aus dem 12. Jahrhundert in Köln bekannt. Sie wurde zwar nicht zum Getreidemahlen verwendet, aber mit der Verbreitung der Windkraftnutzung wurden die Windmühlen auch zunehmend für diese Aufgabe verwendet.

Das Maschinenzeitalter

Eine weitere landtechnische Innovationswelle begann Mitte des 17. Jahrhunderts. Eine Vorreiterrolle bei den Erfindungen spielten zunächst die Niederlande und einige angrenzende Regionen. Von dort verbreiteten sich die Nachrichten von neuen landwirtschaftlichen Maschinen nach England. Interessierte Landwirte reisten von den Britischen Inseln nach Holland, Flandern, Brabant und in die restlichen Niederlande, um die fortschrittlichen Anbaumethoden und neuen Gerätschaften zu studieren. Ein Beispiel für den Technologietransfer ist die Windfege (auch unter anderem als Kornfege, Blähmühle oder Putzmühle bekannt), die im Niederländischen „Duivel“ (Teufel) genannt wurde. Die Maschine bestand aus einem Kasten, in dem sich ein Rad mit drei bis sechs Flügeln drehte, um durch einen Luftstrom ausgedroschenes Getreide von Staub und anderen leichten Fremdkörpern zu reinigen. Die Vorrichtung wurde über eine Kurbel angetrieben. Mit dieser Windfege erübrigte sich das Worfeln, das heißt, das Hochwerfen des Ernteguts mit einer Schaufel, damit der Wind die leichten, unerwünschten Teile davonbläst.

Diese Buchillustration aus dem späten 15. Jahrhundert zeigt verschiedene Landarbeiten, wie das Pflügen mit einem Räderpflug und das Ernten sowie das Umgraben eines Beetes und das Mähen mit einer Sense.

Die Landwirtschaft war in den deutschen Ländern lange Zeit noch rückständig. Hinsichtlich innovativer Arbeitsmethoden und technischer Neuerungen ließ man sich von England inspirieren.

Das Worfeln wurde mit einer Kornschwinge durchgeführt. Mit dem Korb wurde das Getreide hochgeworfen, damit der Wind die leichten Partikel davonwehen konnte. Die schwereren Körner blieben übrig.

Das Wasser war neben dem Wind lange Zeit die einzige Alternative zur menschlichen und tierischen Muskelkraft. Bei dieser nachgebauten Anlage anlässlich einer Landtechnikausstellung dient ein Wasserrad im Bach zum Antrieb landwirtschaftlicher Geräte.

1710 soll der in Schottland lebende James Meikle eine solche Maschine von einer Reise in seine Heimat mitgebracht haben. Sein Sohn Andrew Meikle (1719–1811), der später durch die Erfindung der Dreschmaschine in die Technikgeschichte eingehen sollte, verbesserte die Maschine und verhalf ihr dadurch zur schnellen Verbreitung auf großen Gütern und kleinen Höfen. Eine weitere Verbesserung war die Einführung eines Getriebes aus zwei Zahnrädern, wodurch sich der Kraftaufwand beim Antrieb verringerte und höhere Drehzahlen möglich waren. Die Zahnräder waren anfangs noch aus Holz, und die Fertigung der Maschine erfolgte oft in den Werkstätten von Handwerkern. Im Laufe der Zeit wurden die Maschinen aber mit eisernen Wellen, mit Eisen bestückten Zahnrädern und schließlich mit Zahnrädern aus Gusseisen ausgestattet.

Die Anfänge der Firma Gebrüder Röber im thüringischen Wutha gehen bis in das Jahr 1852 zurück. Das Unternehmen konzentrierte sich auf den Bau von Saatgutreinigungs und -sortiermaschinen.

Eine Neuerung, die ebenfalls aus den Niederlanden kam, war die Ausstattung der Windfegen mit Sieben und einer Sortiereinrichtung. Diese Siebwindfegen verfügten über einen Rüttelmechanismus, der die groben, nicht durch den Luftstrom weggeblasenen Teile durch eine seitliche Öffnung abführte. Außerdem konnten die Körner durch die Verwendung unterschiedlicher Siebe nach ihrer Größe sortiert werden.

In Deutschland wurde die Windfege erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts bekannt. Eine wichtige Rolle spielte dabei der Graf von Hohenthal. Er ließ 1783 oder 84 auf dem im heutigen Sachsen-Anhalt gelegenen Rittergut Dölkau eine „Putzmühle“ aufstellen. Es soll sich dabei um die erste Windfege auf deutschem Gebiet gehandelt haben.

Ungefähr Mitte des 18. Jahrhunderts drehte sich die Richtung, aus der die Nachrichten über technische Innovationen kamen. Die meisten landwirtschaftlichen Neuerungen erfolgten nun in England, wo im selben Jahrhundert auch die industrielle Revolution begann. Gleichzeitig nahm die Zahl der Studienreisen in die Länder Großbritanniens sprunghaft zu. Die Fachleute und Gelehrten, die diese Englandfahrten unternahmen und sich über die Fortschritte in der britischen Industrie und Landwirtschaft erkundigten wollten, stammten nicht zuletzt aus Deutschland.

Die Einführung von Reinigungsmaschinen, wie dieser Windfege vom Typ Triumph der Gebrüder Röber, war ein bedeutender Schritt in der Mechanisierung der Landwirtschaft.

Das Windrad in der Windfege erzeugte den Luftstrom, der die Spreu vom Getreide trennte. Vor der Einführung der Maschine musste dieser Reinigungsvorgang von Hand durch das Worfeln durchgeführt werden.

Diese Dreschmaschine der Mannheimer Firma Lanz (links) wurde von einer fahrbaren Dampfmaschine angetrieben (rechts). Kombinationen aus Dampf- und Dreschmaschinen wurden von Lohnunternehmern benutzt, um auf den Höfen die Drescharbeit durchzuführen.

Großbritannien wurde nicht nur wegen der Industriellen Revolution bekannt. Die Britischen Inseln erfuhren von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zum Ende des 18. Jahrhunderts auch ein beispielloses Wachstum bezüglich der landwirtschaftlichen Produktivität. Die Englandreisenden wollten möglichst nützliche Informationen mit nach Hause bringen, um die Landwirtschaft ihrer Heimatländer nach englischem Vorbild zu modernisieren. Albrecht Daniel Thaer veröffentlichte zum Beispiel von 1798 bis 1804 das dreibändige Werk „Einleitung zur Kenntniß der englischen Landwirthschaft“. Von dem Agrarwissenschaftler August Gottfried Schweitzer (1788–1854) stammte die „Darstellung der Landwirthschaft Großbritanniens“ in zwei Bänden.

Schlagleisten und Stifte

Ein weiteres Beispiel für die Mechanisierung der landwirtschaftlichen Produktion ist die Dreschmaschine, die ihren Durchbruch zunächst ebenfalls im englischsprachigen Raum erfuhr. Das geerntete Getreide wurde gewöhnlich nach der Ernte auf die Tenne gebracht, um im Winter, wenn die Feldarbeit abnahm, gedroschen zu werden. Das Dreschen gehörte zu den anstrengendsten und langwierigsten Arbeiten. Sobald die nötigen Materialien zur Verfügung standen, begannen die Erfinder im 18. und 19. Jahrhundert mit Versuchen, das Getreidedreschen zu mechanisieren. Die einfachste Methode war natürlich, Walzen oder Wagen über das Getreide zu ziehen. Manche versuchten, Dreschmühlen, die ähnlich wie Kaffeemühlen arbeiteten, zum Dreschen zu verwenden. Ähnlich scheint eine Scheibendreschvorrichtung, bei der die Körner zwischen Mühlsteinen ausgerieben wurden, funktioniert zu haben. Natürlich sollten dabei die Getreidekörner nicht beschädigt werden. Ein weiterer Erfinder führte Stampfen ein, die mit Wasserkraft betrieben wurden und auf das Erntegut niederfielen. Allerdings war dafür eine entsprechende Anlage mit einem Wasserrad und einer Welle mit Stampfen notwendig. Auch an einer Haspel befestigte, schwingende Dreschflegel versuchte man einzusetzen. Der Grund, warum sich diese Versuche, das Dreschen zu automatisieren, nicht durchsetzten, war das aufwändige oder ungenaue Arbeiten der Vorrichtungen.

Die beiden Dreschtrommeln fanden in Dreschmaschinen der Berliner Firma H. F. Eckert Verwendung. Oben befindet sich eine mit Stiften besetzte Trommel. Die untere Trommel ist mit Schlagleisten versehen.

Die Konstruktionen, die sich letztendlich als am effektivsten erwiesen und die Drescharbeit wirklich revolutionierten, waren die sogenannten „schottischen“ und „amerikanischen“ Maschinen. Von der „schottischen“ Dreschmaschine sprach man, weil ihr Erfinder Andrew Meikle aus dem schottischen East Linton war. Bei dem Mühlenbauer handelte es sich um keinen Anderen als den Meikle, der auch bei der Einführung der Windfege eine entscheidende Rolle gespielt hatte. Andrew Meikle war jedoch nicht alleiniger Erfinder der Dreschmaschine, da er bei seiner Entwicklungsarbeit auf die Bemühungen und Erfahrungen anderer aufbaute.

Die Dreschmaschinentechnik, die sich seit der Innovation durch Andrew Meikle durchgesetzt hatte, arbeitete mit Schlagtrommeln, die mit Leisten besetzt waren, die das Stroh gegen einen gerippten Korb zogen und so die Körner loslösten. Zu den Vorteilen dieser Technik gehörten nicht nur der effektive Drusch, sondern auch der Umstand, dass das Stroh relativ wenig beschädigt wurde. Auf europäischen Höfen, wo das Stroh für verschiedene Zwecke Verwendung fand, bevorzugte man deswegen die „schottischen“ Maschinen.

Die Dreschmaschine machte nicht nur die Drescharbeit einfacher und weniger zeitaufwendig, sie lief auf Rädern und konnte dadurch an den jeweiligen Einsatzort gezogen werden, wodurch der Dreschort nicht mehr auf die Tenne beschränkt war.

Bei der anderen erfolgreichen Dreschmaschinentechnik handelte es sich um sogenannte Stiftendrescher, bei denen das Getreide der Länge nach, also mit den Ähren zuerst, in die Maschine eingeführt wurde. Man sprach deswegen auch von Langdreschern. Die Körner wurden zwischen einer mit Stiften besetzten Trommel und einem die Trommel halb umschließenden, ebenfalls mit Stiften versehenen Mantel aus den Ähren gestreift. Durch die hohe Schlagwirkung der Trommel wurde das Stroh jedoch zerrissen. Das Ergebnis nannte man Krumm-, Wirroder Streustroh. Es konnte zum Verfüttern oder Einstreuen verwendet werden. In den USA benötigte man das Stroh in der Regel nicht. Man verwendete deswegen hauptsächlich Stiftendrescher, weswegen man sie manchmal als „amerikanisch“ bezeichnete.

Dieses Gemälde von Hubert von Herkomer (1849–1914) zeigt verschiedene landwirtschaftliche Arbeiten. Gesät wird hier noch von Hand. Die Bodenbearbeitung geschieht mit einem von Pferden gezogenen Pflug.

Maschinelles Säen

Die Aussaat mit Hilfe von mechanischen Geräten effizienter zu machen, war schon vor Jahrhunderten ein Ziel von Tüftlern. Eine Kombination aus Pflug und Sägerät, die der in Triest geborene Joseph von Locatelli (ca. 1630 – ca. 1700) entwickelt hatte, ermöglichte eine Aussaat in Reihen. Sie verursachte zwar keine Revolution in der Landwirtschaft, wurde aber in der Fachliteratur erwähnt, und ein Exemplar gelangte zur Royal Society nach England, wo sich der Agronom Jethro Tull schon früh Gedanken über die Verschwendung von Saatgut gemacht hatte. Er hatte 1701 damit begonnen, Saatkörner maschinell in einer bestimmten Tiefe im Erdreich abzulegen. Er war damals auf den Widerstand seiner Arbeiter gestoßen, hatte seine Versuche aber trotzdem weitergeführt und 30 Jahre später die Ergebnisse in einem Buch veröffentlicht. In der Auflage, die zwei Jahre danach erschien, fügte er Bildtafeln seiner Maschine hinzu. 1733 gilt deshalb als einer der Wendepunkte in der Landwirtschaft. Die alte Sämethode wurde nach und nach durch das „Drillen“ ersetzt, das heißt durch das maschinelle Ablegen der Samenkörner in Reihen.

Zu den Pionieren der Sätechnik gehörte auch der Pfarrer James Cooke aus Heaton Norris in Lancashire, der schon gegen Ende des 18. Jahrhunderts eine Sämaschine schuf, die über einen Saatkasten, einen Schieber zur Regulierung des Saatgutstroms, bewegliche Saatleitungen mit scharähnlichen Öffnungen, einen Hangausgleich und viele andere Eigenschaften einer modernen Sämaschine verfügte.

Die Drillmaschinen wurden im Laufe der Zeit von verschiedenen Herstellern verbessert und setzten sich schließlich durch. Albrecht Daniel Thaer entwarf eine Sämaschine anhand einer aus England importierten Vorlage. Auch der Schweizer Agronom Philipp Emanuel von Fellenberg (1771–1844) konstruierte eine Maschine, die Mitte des 19. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum zu den verbreitetsten gehörte. Vor allem in Österreich fand die Drillmaschine des Wiener Konstrukteurs Vitus Ugazy eine weite Verbreitung, und 1853 stellte der Landmaschinentechniker Wilhelm Siedersleben (1835–1892) die erste Drillmaschine für Zuckerrüben vor.

Ein verspäteter Einstieg

Auch wenn landtechnische Erfindungen von Großbritannien und den Niederlanden in die deutschen Staaten gelangten und im deutschsprachigen Gebiet sogar eigene produktivitätssteigernde Maschinen entstanden, so blieb die deutsche Landwirtschaft doch verhältnismäßig rückständig. Dies kann nicht allein mit der sprichwörtlichen ländlichen und bäuerlichen Kultur, die sich Änderungen widersetzt, erklärt werden. Andere Ursachen waren die Zersplitterung Deutschlands in viele Staaten mit unterschiedlichen, teils rückständigen Agrarverfassungen, Handelsbeschränkungen sowie verschiedenen Gewichten, Maßen und gesetzlichen Vorschriften.

Der Einstieg Deutschlands in die Industrielle Revolution erfolgte ebenfalls mit einiger Verzögerung. Eine rasante industrielle Aufholjagd begann jedoch nach der Reichsgründung im Jahr 1871, mit der die Handelsschranken zwischen den deutschen Staaten fielen. Damit einher ging auch die Massenfertigung von Landmaschinen. Während vorher die landwirtschaftlichen Geräte zum großen Teil noch in handwerklicher Weise in Werkstätten angefertigt wurden, begann nun die industrielle Produktion in Großserien. Ein Beispiel dafür ist die Pflugfabrik Rudolph Sack.

Der in dem Dorf Kleinschkorlopp in der preußischen Provinz Sachsen geborene Rudolph Sack (1824–1900) gehörte zu den frühen Pionieren der deutschen Landtechnik. Er musste bereits in jungen Jahren im landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern mitarbeiten, war aber später für einige Zeit als Verwalter auf verschiedenen landwirtschaftlichen Gütern in Sachsen tätig. Nach dem Tod seines Stiefvaters übernahm er das elterliche Anwesen. 1854 begann er in der Dorfschmiede von Löben, einem kleinen Ort, der heute wie Kleinschkorlopp zum Ortsteil Kitzen der Stadt Pegau gehört, mit dem Bau von Pflügen und Drillmaschinen. Die sogenannten „Löbener“ Pflüge erfreuten sich eines hervorragenden Rufes, der bis zu Fürst Bobrinsky in der Ukraine drang. Der ukrainische Großgrundbesitzer schickte Rudolph Sack eine Bestellung über 120 dieser Pflüge. Da dieser Großauftrag die kleine Dorfschmiede überforderte, machte sich Sack auf den Weg nach England, um die Geräte von der Firma Richard Garrett & Sons in der Stadt Leiston in der Grafschaft Suffolk industriell fertigen zu lassen.

Die Firma Dehne in Halberstadt gehörte bereits im 19. Jahrhundert zu den wichtigsten Landmaschinenherstellern in Deutschland. 1861 verließ die erste Dehne-Drillmaschine das Werk.

Diese Drillmaschine ermöglichte das gleichzeitige Ausbringen von Saatgut und Dünger, was sparsames und genaues Arbeiten erlaubte.

Die Landmaschinenfabrik Rudolph Sack gehörte zu den frühen großen Landmaschinenherstellern in Deutschland. Unter anderem produzierte das Unternehmen Drillmaschinen.

Die Firma Rudolph Sack war eine der bedeutendsten Pflugfabriken in Deutschland. Dieser Kipppflug mit Selbstführung und tiefliegendem Schwerpunkt stammte ebenfalls aus dem Werk in Leipzig.

Die Bestellungen von Landmaschinen wuchsen in der Folgezeit, sodass Sack den landwirtschaftlichen Betrieb verkaufte und 1863 im Leipziger Vorort Plagwitz eine Landmaschinenfabrik gründete. Dass auch für die deutsche Landtechnik das Industriezeitalter angebrochen war, machte 1883 die Produktion des 100 000. Pfluges der Firma Sack deutlich. 1904 – zu dieser Zeit war die Unternehmensleitung bereits auf Paul Sack, den Sohn des Firmengründers, übergegangen – konnte der Bau des millionsten Pfluges gefeiert werden. Es nahm nur sieben weitere Jahre in Anspruch, um die Zahl von zwei Millionen Pflügen zu erreichen.

Ein weiteres Unternehmen, das schon früh eine wichtige Rolle in der Landmaschinenbranche spielte und das einen bedeutenden Fußabdruck in der Geschichte der Landtechnik in Deutschland hinterlassen hat, war die Firma Heinrich Lanz in Mannheim.

Der Firmengründer, Heinrich Lanz (1838–1905), war bereits 1859 in das Importunternehmen für Landmaschinen seines Vaters eingestiegen. Gemeinsam mit einem seiner Brüder nahm er 1867 die Produktion kleiner landwirtschaftlicher Geräte auf. Dazu gehörten Futterschneidemaschinen, Schrotmühlen, Rübenschneidemaschinen, Handdreschmaschinen und Göpel. Mit dem Bau einer Gießerei erfolgte 1873 eine bedeutende Erweiterung der Produktionsanlagen in Mannheim, und sechs Jahre später konnte das Unternehmen mit dem Bau eigener Dampf-Dreschmaschinen und Lokomobilen beginnen. Auf der Weltausstellung in Paris im Jahr 1900 war die Firma Lanz mit der größten Lokomobile der Welt vertreten. Bis dahin waren über 10 000 Lokomobilen für die Landwirtschaft und Industrie, 200 000 Häckselmaschinen und Schrotmühlen sowie 130 000 Dreschmaschinen ausgeliefert worden.

Die Firma Lanz in Mannheim spielte eine bedeutende Rolle in der Mechanisierung der deutschen Landwirtschaft. Zu sehen ist hier eine Dreschmaschine, die von einer Dampfmaschine angetrieben wird. Körperliche Arbeit ist jedoch weiterhin nötig.

Verbreitung Von Landmaschinen Im Deutschen Reich (Zahlen Abgerundet)

2

Maschinenart

1882

1895

1907

Drillmaschinen

63 800

-

234 100

Mähmaschinen (für Gras und Getreide)

19 600

35 000

301 100

Dreschmaschinen für Göpel

298 300

595 100

941 500

Dreschmaschinen für Dampf- oder Motorantrieb

75 600

252 900

478 300

So stellte sich der Maler Rudolf Eichstaedt eine geschäftliche Besprechung von Heinrich Lanz (links) und Karl Lanz (rechts) vor. Karl Lanz war 1873 als einziger Sohn des Firmenbesitzers Heinrich Lanz geboren worden.

Zu den frühen Produkten von Lanz gehörten auch Grasmäher. Diese Gespannmäher arbeiteten mit Mähbalken. Kleine Betriebe mussten das Gras noch mit Sensen mähen.

1

Tacitus. Germania (26). Online:

https://de.wikisource.org/wiki/Die_Germania_des_Tacitus

2

Quelle: Haushofer, Heinz. Die deutsche Landwirtschaft im technischen Zeitalter. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 2. Auflage 1972. Seite 226

Die Ära Der Dampfkraft: Die Nutzbarmachung Von Feuer Und Wasser

Die Wasserkraft war lange Zeit neben dem Wind, der nicht so leicht genutzt werden konnte, die einzige Alternative zur Muskelkraft von Mensch und Tier. Wo dies möglich und rentabel war, wurden deshalb Kanäle angelegt, um die Antriebskraft von Wasserrädern zu nutzen.

Die meisten landwirtschaftlichen Arbeiten, wie Pflügen, Säen, Gräben ausheben, Getreide mahlen, Wasser schöpfen, Mauern und Zäune errichten, mussten für den weitaus längsten Teil der Menschheitsgeschichte seit der Sesshaftwerdung mit menschlicher oder tierischer Muskelkraft verrichtet werden. Die Nutzbarmachung von Wasserdampf hatte aber schließlich eine Zeitenwende in der Geschichte des Landbaus zur Folge.

Ein Göpel (links) wird hier verwendet, um mehrere Maschinen anzutreiben: eine Häckselmaschine (Mitte), einen Strohzerkleinerer (zweites von rechts) und eine Windfege (rechts).

Dampfmaschinen wurden oft stationär an ihrem Einsatzort eingebaut. Wenn sie beispielsweise zum Antrieb von Generatoren dienten, war ein Ortswechsel gewöhnlich nicht nötig.