Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Akal

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Creación literaria

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2010

Una obra de creación literaria, concebida como una trilogía, en la que el autor se propone narrar la historia de América, revelar sus múltiples dimensiones y penetrar sus secretos. El primer volumen, Los nacimientos, se despliega a través de los mitos indígenas de fundación y alcanza hasta el año 1700. El segundo volumen, Las caras y las máscaras, abarca los siglos XVIII y XIX. El vasto mosaico de esta narración se cierra con este tercer volumen, El siglo del viento, que llega hasta nuestros días.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 456

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Siglo XXI / Biblioteca Eduardo Galeano

Eduardo Galeano

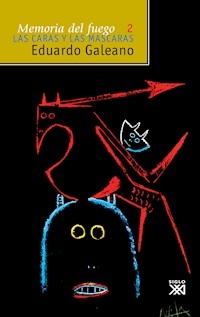

Memoria del fuego 2

Las caras y las máscaras

La indignación matizada por la inteligencia, la esperanza

y un inextinguible sentido del humor.

Allen Boyer, «Los Angeles Times», USA.

Galeano invoca mágicamente las imágenes, aromas y sonidos

de la historia, en un épico trabajo de creación literaria.

Robert Cox, «Washington Post», USA.

Extraordinario. Para leer y releer.

Germán Vargas, «Cromos», Colombia.

Un texto lúcido tenso y dolorosamente poético.

Jorge B. Rivera, «Clarín», Argentina.

Asombrosa manera de contar. Aquí la historia te atrapa

y no te suelta hasta el final.

Cees Zoom, «De Volkskrant», Holanda.

Toda nuestra admiración y nuestra perplejidad.

Jean Paul Borel, «Caravelle», Francia.

Esplendoroso. Se lee con pasión y curiosidad, empujado

el lector por el aliento épico de la obra y a la vez retenido

por la hermosura de cada fragmento.

Edmond Raillard, «La Quinzaine Littéraire», Francia.

Eduardo Galeano nació en Montevideo, en l940. Desde principios de 1973, vivió exiliado en Argentina y en la costa catalana de España. A principios de 1985 regresó a Montevideo, donde actualmente vive, camina y escribe.

Es autor de varios libros, traducidos a numerosas lenguas. En ellos comete, sin remordimientos, la violación de las fronteras que separan los géneros literarios. A lo largo de una obra donde confluyen la narración y el ensayo, la poesía y la crónica, sus libros recogen las voces del alma y de la calle y ofrecen una síntesis de la realidad y su memoria.

En dos ocasiones fue premiado por la Casa de las Américas de Cuba y por el Ministerio de Cultura del Uruguay. Recibió el American Book Award de la Universidad de Washington, los premios italianos Mare Nostrum, Pellegrino Artusi y Grinzane Cavour, el premio Dagerman, en Suecia, y la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Fue elegido primer Ciudadano Ilustre de los países del Mercosur y fue también el primer galardonado con el premio Aloa, de los editores de Dinamarca, el Cultural Freedom Prize, otorgado de la Fundación Lannan, y el Premio a la Comunicación Solidaria, de la ciudad española de Córdoba.

Diseño de cubierta

Sebastián y Alejandro García Schnetzer

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

© Eduardo Galeano

© Siglo XXI de España Editores, S. A.

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.sigloxxieditores.com

en coedición con

© siglo xxi editores, s. a.

Cerro del Agua, 248. 04310 México D. F.

© Catálogos, S. R. L.

Avda. Independencia, 1860. 1225 Bueno Aires

© Ediciones del Chanchito

18 de Julio, 2089. Montevideo

ISBN: 978-84-323-1530-5

Este libro

es el segundo volumen de la trilogía Memoria del fuego. No se trata de una antología, sino de una obra de creación literaria. El autor se propone narrar la historia de América, y sobre todo la historia de América Latina, revelar sus múltiples dimensiones y penetrar sus secretos. El vasto mosaico llegará, en el tercer volumen, hasta nuestros días. Las caras y las máscaras abarca los siglos xviii y xix.

A la cabeza de cada texto se indica el año y el lugar en que ha ocurrido el episodio que se narra. Al pie, entre paréntesis, los números señalan las principales obras que el autor ha consultado en busca de información y marcos de referencia. La lista de las fuentes documentales se ofrece al final.

Las transcripciones literales se distinguen en letra bastardilla.

El autor

nació en Montevideo, Uruguay, en 1940. Eduardo Hughes Galeano es su nombre completo. Se inició en periodismo en el semanario socialista El Sol, publicando dibujos y caricaturas políticas que firmaba Gius, por la dificultosa pronunciación castellana de su primer apellido. Luego fue jefe de redacción del semanario Marcha y director del diario Época y de algunos semanarios en Montevideo. En 1973 se exilió en la Argentina, donde fundó y dirigió la revista Crisis. Desde 1977, vivió en España. En 1985, regresó a su país.

Ha publicado varios libros. Entre ellos, Las venas abiertas de América Latina, editado por Siglo xxi en 1971, los premios de Casa de las Américas La canción de nosotros (1975) y Días y noches de amor y de guerra (1978), y Los nacimientos (1982), primer volumen de la trilogía que Las caras y las máscaras continúa ahora.

Gratitudes

Además de los amigos que figuran en Los nacimientos, y que continuaron colaborando a lo largo de este segundo volumen, muchos otros han facilitado el acceso del autor a la bibliografía necesaria. Entre ellos, Mariano Baptista Gumucio, Olga Behar, Claudia Canales, Hugo Chumbita, Galeno de Freitas, Horacio de Marsilio, Bud Flakoll, Piruncha y Jorge Galeano, Javier Lentini, Alejandro Losada, Paco Moncloa, Lucho Nieto, Rigoberto Paredes, Rius, Lincoln Silva, Cintio Vitier y René Zavaleta Mercado.

Esta vez padecieron la lectura del borrador Jorge Enrique Adoum, Mario Benedetti, Edgardo Carvalho, Antonio Doñate, Juan Gelman, María Elena Martínez, Ramírez Contreras, Lina Rodríguez, Miguel Rojas-Mix, Nicole Rouan, Pilar Royo, César Salsamendi, José María Valverde y Federico Vogelius. Sugirieron varios cambios y evitaron bobadas y disparates.

Nuevamente Helena Villagra acompañó este trabajo paso a paso, compartiendo vuelos y tropezones, con misteriosa paciencia, hasta la última línea.

Este libro

está dedicado a Tomás Borge, a Nicaragua.

Yo no sé dónde nací,

ni sé tampoco quién soy.

No sé de dónde he venío

ni sé para dónde voy.

Soy gajo de árbol caído

que no sé dónde cayó.

¿Dónde estarán mis raíces?

¿De qué árbol soy rama yo?

Promesa de América

El tigre azul romperá el mundo.

Otra tierra, la sin mal, la sin muerte, será nacida de la aniquilación de esta tierra. Así lo pide ella. Pide morir, pide nacer, esta tierra vieja y ofendida. Ella está cansadísima y ya ciega de tanto llorar ojos adentro. Moribunda atraviesa los días, basura del tiempo, y por las noches inspira piedad a las estrellas. Pronto el Padre Primero escuchará las súplicas del mundo, tierra queriendo ser otra, y entonces soltará al tigre azul que duerme bajo su hamaca.

Esperando ese momento, los indios guaraníes peregrinan por la tierra condenada.

—¿Tienes algo que decirnos, colibrí?

Bailan sin parar, cada vez más leves, más volando, y entonan los cantos sagrados que celebran el próximo nacimiento de la otra tierra.

—¡Lanza rayos, lanza rayos, colibrí!

Buscando el paraíso han llegado hasta las costas de la mar y hasta el centro de América. Han rondado selvas y sierras y ríos persiguiendo la tierra nueva, la que será fundada sin vejez ni enfermedad ni nada que interrumpa la incesante fiesta de vivir. Los cantos anuncian que el maíz crecerá por su cuenta y las flechas se dispararán solas en la espesura; y no serán necesarios el castigo ni el perdón, porque no habrá prohibición ni culpa.

(72 y 232)*

1701

Valle de Salinas

La piel de Dios

Los indios chiriguanos, del pueblo guaraní, navegaron el río Pilcomayo, hace años o siglos, y llegaron hasta la frontera del imperio de los incas. Aquí se quedaron, ante las primeras alturas de los Andes, en espera de la tierra sin mal y sin muerte. Aquí cantan y bailan los perseguidores del paraíso.

Los chiriguanos no conocían el papel. Descubren el papel, la palabra escrita, la palabra impresa, cuando los frailes franciscanos de Chuquisaca aparecen en esta comarca, después de mucho andar, trayendo libros sagrados en las alforjas.

Como no conocían el papel, ni sabían que lo necesitaban, los indios no tenían ninguna palabra para llamarlo. Hoy le ponen por nombre piel de Dios, porque el papel sirve para enviar mensajes a los amigos que están lejos.

(233 y 252)

1701

San Salvador de Bahía

Palabra de América

El padre Antônio Vieira murió al filo del siglo, pero no su voz, que continúa abrigando el desamparo. En tierras del Brasil suenan recientes, siemprevivas, las palabras del misionero de los infelices y los perseguidos.

Una noche, el padre Vieira habló sobre los más antiguos profetas. Ellos no se equivocaban, dijo, cuando leían el destino en las entrañas de los animales que sacrificaban. En las entrañas, dijo. En las entrañas, no en la cabeza, porque mejor profeta es el capaz de amor que el capaz de razón.

(351)

1701

París

Tentación de América

En su gabinete de París, está dudando un sabio en geografías. Guillaume Delisle dibuja exactos mapas de la tierra y del cielo. ¿Incluirá El Dorado en el mapa de América? ¿Pintará el misterioso lago, como ya es costumbre, en alguna parte del alto Orinoco? Delisle se pregunta si existen en verdad las aguas de oro que Walter Raleigh describió grandes como el mar Caspio. ¿Son o han sido de carne y hueso los príncipes que se sumergen y nadan, ondulantes peces de oro, a la luz de las antorchas?

El lago figura en todos los mapas hasta ahora dibujados. A veces se llama El Dorado; a veces, Parima. Pero Delisle conoce, de oídas o leídas, testimonios que lo hacen dudar. Buscando El Dorado muchos soldados de fortuna han penetrado el lejano nuevo mundo, allá donde se cruzan los cuatro vientos y se mezclan todos los colores y dolores, y no han encontrado nada. Españoles, portugueses, ingleses, franceses y alemanes han atravesado abismos que los dioses americanos habían cavado con uñas o dientes, han violado selvas recalentadas por el humo de tabaco soplado por los dioses, han navegado ríos nacidos de los árboles gigantes que los dioses habían arrancado de raíz, y han atormentado o matado indios que los dioses habían creado con saliva, aliento o sueño. Pero al aire se ha ido y al aire se va, siempre, el oro fugitivo, y se desvanece el lago antes de que nadie llegue. El Dorado parece el nombre de una fosa sin ataúd ni sudario.

Hace dos siglos que creció el mundo, y se hizo redondo, y desde entonces los perseguidores de alucinaciones se marchan, desde todos los muelles, hacia tierras de América. Al amparo de un dios navegante y conquistador, atraviesan, apretujándose en los navíos, la mar inmensa. Junto a pastores y labriegos que Europa no ha matado de guerra, peste o hambre, viajan capitanes y mercaderes y pícaros y místicos y aventureros. Todos buscan el milagro. Al otro lado de la mar, mágica mar que lava sangres y transfigura destinos, se ofrece, abierta, la gran promesa de todos los tiempos. Allá se vengarán los mendigos. Allá se harán marqueses los pelagatos, santos los malandrines y fundadores los condenados a la horca. Se harán doncellas, de alta dote, las vendedoras de amor.

(326)

Centinela de América

En la pura noche vivían los indios, los muy antiguos, en la cordillera de los Andes. El cóndor les trajo el sol. El cóndor, el más viejo de los que vuelan, dejó caer una bolita de oro entre las montañas. Los indios la recogieron y soplaron a todo pulmón y soplando el oro hacia el cielo, en el cielo lo dejaron por siempre prendido. El sol sudaba oro, y con el oro de sus rayos los indios modelaron a los animales y plantas que pueblan la tierra.

Una noche, la luna brilló envuelta en tres halos sobre las cumbres: uno de sangre, anunciador de guerra; otro de fuego, anunciador de incendio; y un negro halo de ruina. Entonces los indios huyeron hacia los altos páramos, cargando el oro sagrado, y junto al oro se dejaron caer al fondo de lagunas y volcanes.

El cóndor, el que trajo el sol a los andinos, es el cuidandero de esos tesoros. Con grandes alas inmóviles sobrevuela los picos nevados y las aguas y los cráteres humeantes. El oro le avisa cuando ve venir a la codicia: chilla el oro, y silba, y grita. El cóndor se lanza, vertical, y su pico arranca los ojos de los ladrones y sus garras les deshilachan la carne.

Sólo el sol puede ver la espalda del cóndor, su calva cabeza, su cuello arrugado. Sólo el sol conoce su soledad. Visto desde la tierra, el cóndor es un vuelo invulnerable.

(246)

1701

Ouro Preto

Artes malabares

El cerro de plata de Potosí no es un espejismo, ni contienen sólo delirio y tinieblas los hondos socavones de México; y los ríos del centro del Brasil duermen en lechos de oro de verdad.

El oro del Brasil se adjudica por sorteos o puñaladas, a suerte o a muerte. Ganan inmensas fortunas quienes no pierden la vida, aunque el rey portugués se queda con la quinta parte de todo. La quinta parte, al fin y al cabo, es un decir. Mucho, mucho oro se fuga de contrabando y eso no se evita ni poniendo tantos guardias como árboles hay en los tupidos bosques de la región.

Los frailes de las minas brasileñas dedican más tiempo a traficar oro que a salvar almas. Los santos de madera hueca sirven de envases para tales menesteres. Lejos, en la costa, el monje Roberto falsifica cuños como quien reza rosarios, y así lucen el sello de la corona las barras de oro mal habidas. Roberto, monje benedictino del convento de Sorocaba, ha fabricado también una llave todopoderosa, que derrota a cualquier cerradura.

(11)

1703

Lisboa

El oro, pasajero en tránsito

Hace un par de años, el gobernador general del Brasil lanzó profecías tan certeras como inútiles. Desde Bahía, João de Lencastre advirtió al rey de Portugal que las hordas de aventureros convertirían la región minera en santuario de criminales y vagabundos; y sobre todo le anunció otro peligro mucho más grave: a Portugal podría ocurrirle, con el oro, lo mismo que a España. Que tan pronto como recibe su plata de América le dice adiós con lágrimas en los ojos. El oro brasileño podría entrar por la bahía de Lisboa y seguir viaje por el río Tajo, sin detenerse en suelo portugués, rumbo a Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania...

Como haciendo eco a la voz del gobernador, se firma el tratado de Methuen. Portugal pagará con oro del Brasil las telas inglesas. Con oro del Brasil, colonia ajena, Inglaterra dará tremendo impulso a su desarrollo industrial.

(11, 48 y 226)

1709

Islas de Juan Fernández

Robinsón Crusoe

El vigía anuncia lejanos fuegos. Por buscarlos, los filibusteros del Duke cambian el rumbo y ponen proa a las costas de Chile.

Se acerca la nave a las islas de Juan Fernández. Una canoa, un tajo de espuma, viene a su encuentro desde la hilera de fogatas. Sube a cubierta una maraña de pelos y mugre, que tiembla de fiebre y emite ruidos por la boca.

Días después, el capitán Rogers se va enterando. El náufrago se llama Alexander Selkirk y es un colega escocés, sabio en velas, vientos y saqueos. Llegó a las costas de Valparaíso en la expedición del pirata William Dampier. Gracias a la Biblia, el cuchillo y el fusil, Selkirk ha sobrevivido más de cuatro años en una de estas islas sin nadie. Con tripas de cabrito supo armar artes de pesca; cocinaba con la sal cristalizada en las rocas y se iluminaba con aceite de lobos marinos. Construyó una cabaña en la altura y al lado un corral de cabras. En el tronco de un árbol señalaba el paso del tiempo. La tempestad le trajo restos de algún naufragio y también un indio casi ahogado. Al indio lo llamó Viernes, por ser viernes aquel día. De él aprendió los secretos de las plantas. Cuando llegó el gran barco, Viernes prefirió quedarse. Selkirk le juró volver, y Viernes le creyó.

Dentro de diez años, Daniel Defoe publicará en Londres las aventuras de un náufrago. En su novela, Selkirk será Robinsón Crusoe, nacido en York. La expedición del pirata británico Dampier, que había desvalijado las costas de Perú y de Chile, se convertirá en una respetable empresa de comercio. La islita desierta y sin historia saltará del océano Pacífico a las bocas del Orinoco y el náufrago vivirá en ella veintiocho años. Robinsón también salvará la vida de un salvaje caníbal: master, «amo», será la primera palabra que le enseñará en lengua inglesa. Selkirk marcaba a punta de cuchillo las orejas de cada cabra que atrapaba. Robinsón proyectará el fraccionamiento de la isla, su reino, para venderla en lotes; cotizará cada objeto que recoja del barco naufragado, llevará la contabilidad de cuanto produzca en la isla y hará el balance de cada situación, el debe de las desgracias, el haber de las buenas suertes. Robinsón atravesará, como Selkirk, las duras pruebas de la soledad, el pavor y la locura; pero a la hora del rescate Alexander Selkirk es un tembleque esperpento que no sabe hablar y se asusta de todo. Robinsón Crusoe, en cambio, invicto domador de la naturaleza, regresará a Inglaterra, con su fiel Viernes, haciendo cuentas y proyectando aventuras.

(92, 149 y 259)

1711

Paramaribo

Ellas callaron

Los holandeses cortan el tendón de Aquiles del esclavo que huye la primera vez, y a quien insiste le amputan la pierna derecha; pero no hay modo de evitar que se difunda la peste de la libertad en Surinam.

El capitán Molinay baja por el río hasta Paramaribo. Su expedición vuelve con dos cabezas. Hubo que decapitar a las prisioneras, porque ya no podían moverse enteras a través de la selva. Una se llamaba Flora, la otra Sery. Todavía tienen la mirada clavada en el cielo. No abrieron la boca a pesar de los azotes, el fuego y las tenazas candentes, porfiadamente mudas como si no hubieran pronunciado palabra alguna desde el lejano día en que fueron engordadas y embadurnadas de aceite y las raparon dibujándoles en la cabeza estrellas o medias lunas, para bien venderlas en el mercado de Paramaribo. Todo el tiempo mudas, Flora y Sery, mientras los soldados les preguntaban dónde se ocultaban los negros fugados: ellas miraban al cielo sin parpadear, persiguiendo nubes macizas como montañas que andaban allá en lo alto a la deriva.

(173)

Ellas llevan la vida en el pelo

Por mucho negro que crucifiquen o cuelguen de un gancho de hierro atravesado en las costillas, son incesantes las fugas desde las cuatrocientas plantaciones de la costa de Surinam. Selva adentro, un león negro flamea en la bandera amarilla de los cimarrones. A falta de balas, las armas disparan piedritas o botones de hueso; pero la espesura impenetrable es la mejor aliada contra los colonos holandeses.

Antes de escapar, las esclavas roban granos de arroz y de maíz, pepitas de trigo, frijoles y semillas de calabazas. Sus enormes cabelleras hacen de graneros. Cuando llegan a los refugios abiertos en la jungla, las mujeres sacuden sus cabezas y fecundan, así, la tierra libre.

(173)

El cimarrón

El caimán, disfrazado de tronco, goza del sol. Giran los ojos en la punta de los cuernos del caracol. Con acrobacias de circo corteja el pájaro a la pájara. El araño trepa por la peligrosa tela de la araña, sábana y mortaja donde abrazará y será devorado. Un pueblo de monos se lanza al asalto de las frutas silvestres en las ramas: los chillidos de los monos aturden la espesura y no dejan oír las letanías de las cigarras ni las preguntas de las aves. Pero suenan pasos raros en la alfombra de hojas y de pronto la selva calla y se paraliza, se encoge y espera. Cuando estalla el primer balazo, la selva entera huye en estampida.

El tiro anuncia alguna cacería de cimarrones. Cimarrón, voz antillana, significa «flecha que busca la libertad». Así llamaron los españoles al toro que huía al monte, y después la palabra ganó otras lenguas, chimarrão, maroon, marron, para nombrar al esclavo que en todas las comarcas de América busca el amparo de selvas y pantanos y hondos cañadones y lejos del amo levanta una casa libre y la defiende abriendo caminos falsos y trampas mortales.

El cimarrón gangrena la sociedad colonial.

(264)

1711

Murrí

No están nunca solos

También hay indios cimarrones. Para encerrarlos bajo el control de frailes y capitanes, se fundan cárceles como el recién nacido pueblo de Murrí, en la región del Chocó.

Aquí llegaron hace tiempo las inmensas canoas de blancas alas, buscando los ríos de oro que bajan de la cordillera; y desde entonces andan huyendo los indios. Una infinidad de espíritus los acompaña peregrinando por la selva y los ríos.

El hechicero conoce las voces que llaman a los espíritus. Para curar a los enfermos, sopla su concha de caracol hacia las frondas donde habitan el pecarí, el pájaro del paraíso y el pez que canta. Para enfermar a los sanos, les mete en un pulmón la mariposa de la muerte. El hechicero sabe que no hay tierra, agua ni aire vacíos de espíritus en las comarcas del Chocó.

(121)

1711

Palenque de San Basilio

El rey negro, el santo blanco y su santa mujer

Hace más de un siglo, el negro Domingo Bioho se fugó de las galeras de Cartagena de Indias y fue rey guerrero de la ciénaga. Huestes de perros y arcabuceros lo persiguieron y le dieron caza y varias veces Domingo fue ahorcado. En varios días de gran aplauso, Domingo fue arrastrado por las calles de Cartagena, amarrado a la cola de una mula, y varias veces le cortaron el pene y lo clavaron en alta pica. Sus cazadores fueron premiados con sucesivas mercedes de tierras y varias veces les dieron títulos de marqueses; pero en los palenques cimarrones del canal del Dique o del bajo Cauca, Domingo Bioho reina y ríe con su inconfundible cara pintada.

Los negros libres viven en estado de alerta, entrenados para pelear desde que nacen y protegidos por barrancos y despeñaderos y hondos fosos de púas venenosas. El más importante de los palenques de esta región, que existe y resiste desde hace un siglo, tendrá nombre de santo. Se llamará San Basilio, porque pronto llegará su efigie desde el río Magdalena. San Basilio será el primer blanco autorizado a entrar. Vendrá con mitra y bastón de mando y traerá una iglesita de madera con mucho milagro adentro. No se asustará del escándalo de la desnudez ni hablará jamás con voz de amo. Los cimarrones le ofrecerán casa y mujer. Le conseguirán una santa hembra, Catalina, para que en el otro mundo Dios no le dé por esposa una burra y para que juntos se disfruten en esta tierra mientras estén.

(108 y 120)

La maríapalito

Hay mucho bicho en las comarcas donde Domingo Bioho reina por siempre jamás en sus palenques. Los más temidos son el tigre, la boa abrazadora y la serpiente que se enreda en los bejucos y se desliza en las chozas. Los más fascinantes son el pez mayupa, que caga por la cabeza, y la maríapalito.

Como la araña, la maríapalito devora a sus amantes. Cuando el macho la abraza por la espalda, ella vuelve hacia él su cara sin mentón, lo mide con sus grandes ojos saltones, le clava los dientes y se lo almuerza con toda calma, hasta dejarlo en nada.

La maríapalito es muy beata. Siempre tiene sus brazos en plegaria, y rezando come.

(108)

1712

Santa Marta

De la piratería al contrabando

Entre las verdes piernas de la sierra Nevada, que moja sus pies en la mar, se alza un campanario rodeado de casas de madera y paja. En ellas viven las treinta familias blancas del puerto de Santa Marta. Alrededor, en chozas de caña y barro, al abrigo de las hojas de palma, viven los indios, negros y mezclados que nadie se ha ocupado de contar.

Los piratas han sido siempre la pesadilla de estas costas. Hace quince años, el obispo de Santa Marta tuvo que destripar el órgano de la iglesia para improvisar municiones. Hace una semana, las naves inglesas atravesaron los cañonazos de los fortines que vigilan la bahía y amanecieron tranquilamente en la playa.

Todo el mundo huyó a los montes.

Los piratas esperaron. No robaron ni un pañuelo, no incendiaron ni una casa.

Los vecinos, desconfiados, se acercaron poco a poco; y Santa Marta se ha convertido ahora en alegre mercado. Los piratas, armados hasta los dientes, han venido a vender y a comprar. Regatean, pero son escrupulosos en el pago.

Allá lejos, los talleres británicos crecen y exigen mercados. Muchos piratas se hacen contrabandistas, aunque ninguno de ellos sabe qué diablos significa eso de la acumulación de capital.

(36)

1714

Ouro Preto

El médico de las minas

Este médico no cree en drogas ni en los carísimos polvitos venidos de Portugal. Desconfía de las sangrías y las purgas y poco caso hace del patriarca Galeno y sus tablas de la ley. Luís Gomes Ferreira aconseja a sus pacientes un baño por día, lo que en Europa sería claro signo de herejía o de locura, y receta hierbas y raíces de la región. Muchas vidas ha salvado el doctor Ferreira, gracias al sentido común y a la antigua experiencia de los indios y con la ayuda de la moza blanca, aguardiente de caña que resucita moribundos.

Poco o nada puede hacer, sin embargo, contra la costumbre de los mineros que gustan despanzurrarse mutuamente a bala o a cuchillo. Aquí toda fortuna es gloria de un ratito y más vale el taimado que el valiente. No hay ciencia que valga en la guerra implacable por la conquista del barro negro que esconde soles adentro. Andaba buscando oro el capitán Tomás de Souza, tesorero del rey, y encontró plomo. El médico no pudo hacer más que la señal de la cruz. Todo el mundo creía que el capitán tenía guardada una tonelada de oro, pero los acreedores sólo encontraron unos pocos esclavos para repartir.

Rara vez el médico atiende a un enfermo negro. En las minas brasileñas, el esclavo se usa y se tira. En vano el doctor Ferreira recomienda a los amos un trato más cuidadoso, que así están pecando contra Dios y contra sus propios intereses. En los lavaderos de oro y en las galerías subterráneas no hay negro que dure diez años, pero un puñado de oro compra un niño nuevo, que vale tanto como un puñado de sal o un cerdo entero.

(48)

1714

Vila Nova do Príncipe

Jacinta

Ella consagra la tierra que pisa. Jacinta de Siqueira, africana del Brasil, es la fundadora de esta villa del Príncipe y de las minas de oro en los barrancos de Quatro Vinténs. Mujer negra, mujer verde, Jacinta se abre y se cierra como planta carnicera tragando hombres y pariendo hijos de todos los colores, en este mundo sin mapa todavía. Avanza Jacinta, rompiendo selva, a la cabeza de los facinerosos que vienen a lomo de mula, descalzos, armados de viejos fusiles, y que al entrar en la mina dejan la conciencia colgada de una rama o enterrada en una ciénaga: Jacinta, nacida en Angola, esclava en Bahía, madre del oro de Minas Gerais.

(89)

1716

Potosí

Holguín

El virrey de Lima, don Diego Rubio Morcillo de Auñón, entra en Potosí bajo ciento veinte arcos triunfales de plata labrada, a lo largo de un túnel de lienzos que muestran a Ícaro y a Eros, a Mercurio, a Endimión, al Coloso de Rodas y a Eneas huyendo de Troya.

Potosí, ay, ya no es la que era. Su población se ha reducido a la mitad. La ciudad recibe al virrey en calle de madera, no de plata. Pero resuenan, como en los tiempos asombrosos, las trompetas y los tambores: pajes de galanas libreas iluminan, con hachones de cera, el paso de los capitanes de a caballo, los gobernadores y los jueces, los corregidores, los embajadores... Con la noche llega, radiante, la mascarada: la ciudad ofrece al empolvado visitante el homenaje de los doce héroes de España, los doce pares de Francia y las doce sibilas. Lo saludan, en fulgurantes vestiduras, el Cid Campeador y el emperador Carlos y cuantas ninfas y príncipes árabes y reyes etíopes en el mundo hayan sido, o en el sueño.

Melchor Pérez Holguín retrata esta jornada de prodigios. Pinta los mil personajes, uno por uno, y pinta a Potosí y al cerro más generoso del universo, colores de tierra y sangre y humo, relumbres de plata, y pinta su propia imagen al pie del vasto lienzo: Holguín, mestizo cincuentón, nariz de águila, largo pelo negro lloviendo del chambergo, la paleta alzada en una mano. También pinta a dos vejetes de bastón y escribe las palabras que les salen de las bocas:

—Hija pilonga as bisto junto tal marabilla

—Alucho en ciento i tantos años no e visto grandeza tamaña

Quizás Holguín no sabe que la maravilla es la que él crea, creyendo que copia; ni sabe que su obra seguirá viva cuando las pompas de Potosí se hayan borrado de la faz de la tierra y nadie recuerde a virrey alguno.

(16 y 215)

1716

Cuzco

Los imagineros

Diego Quispe Tito, el maestro de Holguín, murió poco después de que se le murieran los ojos. En las primeras nieblas de la ceguera, alcanzó a pintar su propia imagen camino del Paraíso, con la borla imperial de los incas en la frente. Quispe fue el más talentoso de los artistas indios del Cuzco. En sus obras vuelan los papagayos entre los ángeles y se posan sobre san Sebastián acribillado a flechazos. Caras, aves y frutas de aquí asoman, de contrabando, en los paisajes de Europa o del Cielo.

Mientras los españoles queman quenas y ponchos en la Plaza Mayor, los imagineros del Cuzco se las arreglan para pintar fuentes de paltas, ajíes rocotos, chirimoyas, frutillas y membrillos sobre la mesa de la Última Cena, y pintan al Niño Jesús brotando del vientre de la Virgen y a la Virgen durmiendo, en lecho de oro, abrazada a san José.

Alza el pueblo cruces de maíz, o las adorna con guirnaldas de papas; y al pie de los altares hay ofrendas de zapallos y sandías.

(138 y 300)

María, Madre Tierra

En las iglesias de estas comarcas suele verse a la Virgen coronada de plumas o protegida por parasoles, como princesa inca, y a Dios Padre en forma de sol, entre monos que sostienen columnas y molduras que ofrecen frutas y peces y aves del trópico.

Un lienzo sin firma muestra a la Virgen María en el cerro de plata de Potosí, entre el sol y la luna. A un costado tiene al papa de Roma y al otro al rey de España. Pero María no está sobre el cerro sino dentro de él, es el cerro, un cerro con cara de mujer y manos de ofrenda, María-cerro, María-piedra, fecundada por Dios como fecunda el sol a la tierra.

(137)

La Pachamama

En el altiplano andino, mama es la Virgen y mama son la tierra y el tiempo.

Se enoja la tierra, la madre tierra, la Pachamama, si alguien bebe sin convidarla. Cuando ella tiene mucha sed, rompe la vasija y la derrama.

A ella se ofrece la placenta del recién nacido, enterrándola entre las flores, para que viva el niño; y para que viva el amor, los amantes entierran cabellos anudados.

La diosa tierra recoge en sus brazos a los cansados y a los rotos, que de ella han brotado, y se abre para darles refugio al fin del viaje. Desde abajo de la tierra, los muertos la florecen.

(247)

Sirenas

En el pórtico principal de la catedral de Puno, Simón de Asto tallará en piedra dos sirenas.

Aunque las sirenas simbolizan el pecado, el artista no esculpirá monstruos. El artista creará dos hermosas muchachas indias que alegremente tocarán el charango y amarán sin sombra de culpa. Ellas serán las sirenas andinas, Quesintuu y Umantuu, que en antiguos tiempos brotaron de las aguas del lago Titicaca para hacer el amor con el dios Tunupa, dios aymara del fuego y del rayo, que a su paso dejó una estela de volcanes.

(137)

1717

Quebec

El hombre que no creía en el invierno

Según contó Rabelais y repitió Voltaire, es tan frío el frío del Canadá que las palabras se congelan al salir de la boca y quedan suspendidas en el aire. A fines de abril, los primeros soles parten los hielos sobre los ríos y la primavera irrumpe entre crujidos de resurrección. Entonces, recién entonces, se escuchan las frases pronunciadas en invierno.

Los colonos franceses temen al invierno más que a los indios y envidian a los animales que lo atraviesan durmiendo. Ni el oso ni la marmota se enteran de las maldades del frío: se van del mundo por unos meses, mientras el invierno parte los árboles con estrépito de balazos y convierte a los humanos en estatuas de sangre congelada y carne de mármol.

El portugués Pedro da Silva pasaba los inviernos llevando cartas en trineo de perros, sobre los hielos del río San Lorenzo. En verano viajaba en canoa, y a veces, por culpa de los vientos, demoraba un mes entero en ir y venir entre Quebec y Montreal. Pedro llevaba decretos del gobernador, informes de frailes y funcionarios, ofertas de vendedores de pieles, promesas de amigos, secretos de amantes.

El primer cartero del Canadá trabajó durante un cuarto de siglo sin pedirle permiso al invierno. Ahora murió.

(96)

1717

Isle Dupas

Los fundadores

El mapa de Canadá ocupa toda una pared. Entre la costa este y los grandes lagos, unas pocas ciudades, unos cuantos fortines. Más allá, un inmenso espacio de misterio. De otra pared, bajo los caños cruzados de los mosquetes, cuelgan cabelleras de indios enemigos, oscurecidas por el humo del tabaco.

Sentado en la mecedora, Pierre de La Vérendrye muerde la pipa. La Vérendrye no escucha los berridos de su hijo recién nacido. Con ojos entrecerrados mira el mapa y se deja ir por los torrentosos ríos que ningún europeo ha navegado todavía.

Él ha regresado vivo de los campos de batalla de Francia, donde lo habían dado por muerto con un tiro en el pecho y varios tajos de sable. En Canadá no le falta qué comer, gracias al trigo de sus campos y a su pensión de alférez inválido de guerra; pero se aburre y delira.

Sus piernas heridas llegarán más lejos que sus más locos entresueños. Las exploraciones de La Vérendrye pondrán este mapa en ridículo. Yendo hacia el oeste, en busca de la mar que conduce a las costas de la China, llegará por el norte hasta lugares donde el caño del mosquete estalla de frío al disparar y por el sur remontará el desconocido río Missouri. Este niño que está llorando a su lado, en la cuna de madera, será el descubridor del invencible muro de las Montañas Rocosas.

Misioneros y mercaderes de pieles seguirán los pasos del explorador. Así ha ocurrido siempre. Así fue con Cartier, Champlain y La Salle.

Europa paga buenos precios por las pieles de castores, nutrias, martas, ciervos, zorros y osos. A cambio de las pieles, los indios reciben armas, para matarse entre sí o para morir en las guerras entre los ingleses y los franceses que disputan sus tierras. Los indios también reciben aguardiente, que convierte en piltrafa al guerrero más robusto, y pestes más arrasadoras que las peores tempestades de nieve.

(176 y 330)

Retablo de los indios

Entre los indios de Canadá no hay ningún panzón ni ningún jorobado, dicen los frailes y los exploradores franceses. Si algún cojo existe, o ciego, o tuerto, es por herida de guerra.

No conocen la propiedad ni la envidia, cuenta Pouchot, y llaman al dinero serpiente de los franceses.

Consideran ridículo obedecer a un semejante, dice Lafitau. Eligen jefes que no tienen privilegio alguno; y a quien sale mandón lo destituyen. Las mujeres opinan y deciden a la par de los hombres. Los consejos de ancianos y las asambleas públicas tienen la última palabra; pero ninguna palabra humana resuena más fuerte que la voz de los sueños.

Obedecen a los sueños como los cristianos al mandato divino, observa Brébeuf. Los obedecen cada día, porque a través de los sueños habla el alma cada noche; y cuando llega el fin del invierno, y se rompen los hielos del mundo, celebran una larga fiesta a los sueños consagrada. Entonces los indios se disfrazan y toda locura está permitida.

Comen cuando tienen hambre, anota Cartier. No conocen más reloj que el apetito.

Son libertinos, advierte Le Jeune. Tanto la mujer como el hombre pueden romper su matrimonio cuando quieren. La virginidad no significa nada para ellos. Champlain ha descubierto ancianas que se habían casado veinte veces.

Según Le Jeune, trabajar no les gusta nada pero les encanta, en cambio, inventar mentiras. Ignoran el arte, como no sea el arte de desollar cráneos de enemigos. Son vengativos: por venganza comen piojos y gusanos y todo bicho que guste de la carne humana. Son incapaces, comprueba Biard, de entender ninguna idea abstracta.

Según Brébeuf, los indios no pueden entender la idea del infierno. Jamás habían oído hablar del castigo eterno. Cuando los cristianos los amenazan con el infierno, los salvajes preguntan: Yen el infierno, ¿estarán mis amigos?

(97)

Cantos de los indios chippewa, en la región de los Grandes Lagos

Ando a veces

sintiendo lástima de mí

mientras el viento me lleva

a través de los cielos.

El arbusto

se ha sentado bajo el árbol

y canta.

(38 y 340)

1718

São José del Rei

La picota

La horda aventurera abate selvas, abre montañas, desvía ríos; y mientras el fuego revela fulgores en las piedras herrumbrosas, los perseguidores del oro comen sapos y raíces y fundan ciudades bajo el doble signo del hambre y del castigo.

La instalación de la picota señala el nacimiento de cada ciudad en la región brasileña del oro: la picota es el centro de todo, y a su alrededor serán las casas, y las iglesias en las cumbres de los cerros: la picota, con una corona en la alta punta y un par de argollas para atar a los esclavos que merezcan azote.

Alzando la espada ante la picota, el conde de Assumar está dando oficial nacimiento a la población de São José del Rei. Cuatro meses le ha llevado el viaje desde Río de Janeiro y en el camino ha comido carne de mono y hormigas asadas.

Esta tierra le da pánico y asco. El conde de Assumar, gobernador de Minas Gerais, cree que el espíritu de rebelión es una segunda naturaleza de esta gente intratable y sin domicilio: aquí los astros inducen al desorden, dice, y el agua exhala motines y la tierra despide vapor de tumultos: son insolentes las nubes, revoltosos los aires, el oro desaforado.

Manda el conde que se corte la cabeza de todo cimarrón, y organiza milicias para perseguir a la negrería sublevada. Los desrazados, ni blancos ni negros, miserables hijos del señor y la esclava o mezclas de mil sangres, son los cazadores de esclavos fugitivos. Nacidos para vivir fuera de la ley, son buenos para morir matando. Ellos, los mulatos y mestizos, abundan: no hay aquí mujeres blancas y no hay manera de cumplir la voluntad del rey que desde Lisboa ha ordenado evitar la descendencia defectuosa e impura.

(122 y 209)

1719

Potosí

La peste

Hace tres años envió el cielo una advertencia, espantable fuego, presagio de la calamidad: el cometa, sol suelto, sol loco, apuntaba al cerro de Potosí con su rabo acusador.

A principios de este año, nació un niño de dos cabezas en el barrio de San Pedro y dudaba el cura entre hacer un bautismo o dos.

Y a pesar del cometa y del monstruo, persistió Potosí en la moda francesa, trajes y costumbres reprobados de Dios, vergonzosos al sexo, ofensivos a la naturaleza y escandalosos a la decencia civil y política. La ciudad festejó las carnestolendas como siempre, farras y jaleos muy contra la honestidad; y cuando seis hermosas doncellas se lanzaron a bailar desnudas, ahí nomás las fulminó la peste.

Padece Potosí mil lástimas y muertes. Dios se ha ensañado con los indios, que pagan los pecados de la ciudad echando ríos de sangre.

Según don Matías Ciriaco y Selda, médico científico y muy acreditado, ha empleado Dios, para vengarse, el mal influjo de Saturno, que altera la sangre y la convierte en orina y cólera.

(16)

1721

Zacatecas

Para comer a Dios

Repican las campanas llamando a la fiesta de celebración. El centro minero de Zacatecas ha firmado un tratado de paz con los indios huicholes. Replegados en las montañas de Nayarit, los huicholes habían defendido su independencia durante dos siglos, invulnerables al continuo acoso; y ahora se someten a la corona española. El tratado les garantiza que no serán obligados a servir en las minas.

En las peregrinaciones hacia sus tierras sagradas, los huicholes no tienen más remedio que pasar por la región minera, ansiosa de mano de obra. El Abuelo Fuego los protege del alacrán y de la serpiente, pero poco puede contra los cazadores de indios.

El largo viaje hacia la meseta de Viricota, a través de los cerros desollados y los pedregales de nunca acabar, es un viaje a los orígenes por el camino de los dioses. En Viricota, los huicholes reviven la primera cacería del venado. Allí vuelven al eterno momento en que el Señor de los Venados alzó con sus cuernos al sol recién nacido, aceptó sacrificarse para que la vida humana fuera posible y con su propia sangre fecundó el maíz.

El venado, dios de dioses, habita un cacto, el peyote, muy difícil de encontrar. El peyote, chiquito y feo, se esconde entre las rocas. Cuando lo descubren, los huicholes le arrojan flechas y cuando lo atrapan, llora. Después lo desangran y lo desuellan y le cortan la carne en rodajas. Alrededor de la hoguera, los huicholes comen el cacto sagrado y entonces comienza el trance. Al borde de la locura, en el éxtasis donde todo es siempre y todo es nunca, ellos son dioses mientras la comunión ocurre.

(31)

Si se te pierde el alma en un descuido

¿Qué hace esa india huichola que está por parir? Ella recuerda. Recuerda intensamente la noche de amor de donde viene el niño que va a nacer. Piensa en eso con toda la fuerza de su memoria y su alegría. Así el cuerpo se abre, feliz de la felicidad que tuvo, y entonces nace un buen huichol, que será digno de aquel goce que lo hizo.

Un buen huichol cuida su alma, su alumbrosa fuerza de vida, pero bien se sabe que el alma es más pequeña que una hormiga y más suave que un susurro, una cosa de nada, un airecito, y en cualquier descuido se puede perder.

Un muchacho tropieza y rueda sierra abajo y el alma se desprende y cae en la rodada, atada como estaba nomás que por un hilo de seda de araña. Entonces el joven huichol se aturde y se enferma. Balbuceando llama al guardián de los cantos sagrados, el sacerdote hechicero.

¿Qué busca ese viejo indio escarbando la sierra? Recorre el rastro por donde el enfermo anduvo. Sube, muy en silencio, por entre las rocas filosas, explorando los ramajes, hoja por hoja, y bajo las piedritas. ¿Dónde se cayó la vida? ¿Dónde quedó asustada? Marcha lento y con los oídos muy abiertos, porque las almas perdidas lloran y a veces silban como brisa.

Cuando encuentra el alma errante, el sacerdote hechicero la levanta en la punta de una pluma, la envuelve en un minúsculo copo de algodón y dentro de una cañita hueca la lleva de vuelta a su dueño, que no morirá.

(124)

1726

Bahía de Montevideo

Montevideo

Al oriente del arco del río Uruguay, las onduladas praderas paren más vacas que tréboles. Los bandeirantes del Brasil, tragadores de fronteras, codician esta vasta mina de carnes y cueros; y ya la bandera de Portugal flamea en la costa del río de la Plata, sobre la fortaleza de Colonia del Sacramento. Por parar la embestida, el rey de España manda fundar población en la bahía de Montevideo.

Al amparo del cañón y de la cruz, asoma la ciudad nueva. Brota en una punta de tierra y roca, que el viento golpea y los indios amenazan. Desde Buenos Aires llegan los primeros pobladores, quince jóvenes, diecinueve niños y unos cuantos esclavos que no figuran en la lista —manos negras para el hacha, la azada y la horca, pechos para dar leche, una voz para dar pregones.

Los fundadores, analfabetos casi todos, reciben del rey privilegios de hidalguía. Estrenan el derecho de llamarse don en ruedas de mate, ginebra y cigarros:

—A su salud, don.

—A la suya.

La pulpería huele a yerba y a tabaco. Es la primera casa con puerta de madera y pared de adobe entre las chozas de cuero desparramadas a la sombra del fortín. En la pulpería se sirve bebida, conversación y guitarra, y además se venden botones y sartenes, galletas y lo que sea.

De la pulpería nacerá el café. Montevideo será la ciudad de los cafés. Ninguna esquina será esquina sin un café cómplice para la confidencia o el estrépito, templitos donde toda soledad será refugiada y todo encuentro celebrado y donde el humo de los cigarrillos hará de incienso.

(278 y 315)

1733

Ouro Preto

Fiestas

Arcos de flores cubren las calles de Ouro Preto, y a su sombra desfila el Santísimo Sacramento, entre paredes de sedas y damascos. Los Cuatro Vientos y los Siete Planetas van y vienen sobre caballos forrados de joyas y en altos tronos fulguran la Luna y las Ninfas y el Lucero del Alba, con sus cortejos de ángeles. Al cabo de una semana de fuegos de artificio y fiesta corrida, la procesión canta gratitudes al Oro, alabanzas al Diamante y devociones a Dios.

Los diamantes son una novedad en la región. Hasta hace poco se usaban para marcar puntos en las ruedas de naipes. Cuando se supo que eran diamantes esos cristalitos, el monarca de Portugal regaló los primeros a Dios y al papa y después compró al Vaticano el muy caro título de Rey Fidelísimo.

Las calles de Ouro Preto suben y bajan muy a pico, como hojas de cuchillo, y en cumbres y abismos se dividen sus gentes. Las fiestas de los de arriba son alardes de celebración obligatoria, pero las fiestas de los de abajo provocan sospecha y castigo. Las pieles oscuras esconden amenazas de hechicería y peligros de rebelión. Canto y viola de pobre son pecado, mulata que mucho ríe arriesga cárcel o destierro y en domingo de algarabía el esclavo negro puede perder la cabeza.

(209)

1736

Saint John’s

Las llamaradas

Sellaron su juramento bebiendo del mismo cuenco una mezcla de ron y mugre de sepulcro y sangre de gallo, y estalló un terremoto de tambores. Tenían lista la pólvora para volar al gobernador y a todos los señores principales de la isla británica de Antigua. Así lo contó el fiscal. Así lo creyeron los jueces.

Seis esclavos negros mueren de hambre, atados al patíbulo, y a otros cinco los rompen en pedazos. A setenta y siete los queman vivos. Otros dos se salvan contando mentiras que condenan a sus padres a la hoguera.

Los conspiradores son carbón o carne podrida, pero vagan por la playa al amanecer. Mientras la bajamar deja al descubierto maravillas en la arena, los pescadores se cruzan con los muertos, que andan buscando agua y comida para continuar su viaje hacia el más allá.

(78)

1738

Trelawny Town

Cudjoe

Transpiran a chorros las plantas y las gentes en las montañas peludas del oeste de Jamaica. Acude el sol a esconderse, cuando la larga queja del cuerno anuncia que el jefe enemigo ha llegado al desfiladero.

Esta vez, el coronel Guthrie no viene a pelear. Los esclavistas ingleses ofrecen la paz a los cimarrones. Prometen respetarles la libertad que han ganado en largos años de guerra y les reconocen la propiedad de las tierras donde viven. A cambio, los cimarrones se convierten en gendarmes de sus hermanos prisioneros: en lo sucesivo, ellos ayudarán a castigar las revueltas de esclavos en las plantaciones de azúcar y devolverán a los fugitivos que por aquí aparezcan pidiendo refugio.

El jefe Cudjoe sale al encuentro del coronel Guthrie. Cudjoe lleva sombrero sin ala y casaca que fue azul y tuvo mangas. El polvo rojo de Jamaica empareja los colores de las pieles y las ropas, pero al chaleco del coronel no le falta ni un botón y se puede todavía adivinar la blancura de su enrulado peluquín. Cudjoe se deja caer y le besa los zapatos.

(78, 86 y 264)

1739

New Nanny Town

Nanny

Después de pactar con Cudjoe, jefe de los cimarrones de Sotavento, el coronel Guthrie marcha hacia el oriente de la isla. Alguna mano desliza en el ron un veneno fulminante y Guthrie cae como plomo del caballo.

Unos meses más tarde, al pie de muy alta montaña, el capitán Adair consigue la paz en oriente. Quao, jefe de los cimarrones de Barlovento, acepta las condiciones luciendo espadín y sombrero plateado.

Pero en los precipicios del oriente, más poder que Quao tiene Nanny. Las bandas dispersas de Barlovento obedecen a Nanny, como la obedecen los escuadrones de mosquitos. Nanny, gran hembra de barro encendido, amante de los dioses, viste no más que un collar de dientes de soldados ingleses.

Nadie la ve, todos la ven. Dicen que ha muerto, pero ella se arroja desnuda, negra ráfaga, al centro del tiroteo. Se agacha, de espaldas al enemigo, y su culo magnífico atrae las balas y las atrapa. A veces las devuelve, multiplicadas, y a veces las convierte en copos de algodón.

(78 y 264)

Peregrinación en Jamaica

Vienen de los huecos de los árboles, de los hoyos de la tierra, de las grietas de las rocas.

No los detienen las lluvias ni los ríos. Atraviesan ciénagas, abismos, bosques. No los despista la niebla ni los asustan los soles feroces. Bajan desde las montañas, lentos, implacables. Marchan de perfil, en línea recta, sin desvíos. Las corazas relumbran al sol. Los batallones de guerreros machos encabezan la peregrinación. Ante el peligro alzan sus armas, sus tenazas. Muchos mueren o pierden un brazo abriendo camino. Cruje la tierra de Jamaica, cubierta por el inmenso ejército de los cangrejos.

Es largo el viaje hacia la mar. A los dos o tres meses llegan, los que llegan, extenuados. Entonces las hembras se adelantan y se dejan cubrir por las olas y la mar les arranca las huevas.

Pocos vuelven. De los millones que han iniciado el viaje hacia la mar, pocos vuelven. Pero la mar incuba, bajo la arena, un nuevo pueblo de cangrejos. Y a poco andar el nuevo pueblo emprende la travesía hacia las montañas de donde sus madres han venido, y no hay quien lo pare.

Los cangrejos no tienen cabeza. Llegaron tarde al reparto de cabezas que allá en África hizo el dios rey, en su palacio de algodón y cobre. Los cangrejos no tienen cabeza, pero sueñan y saben.

(86)

1742

Islas de Juan Fernández

Anson

Creen los chilenos que las olas de esta mar son caballos de espumosa boca que las brujas jinetean con riendas de sargazo. Las olas se lanzan al asalto de los peñones, que no creen en brujas, y los castillos de roca se dejan golpear con remoto desdén. Allá en lo alto, un macho cabrío de barba venerable contempla, digno como rey, el vaivén de la espuma.

Quedan pocas cabras en las islas de Juan Fernández. Hace años, los españoles trajeron desde Chile una jauría de perros para arrebatar a los piratas esta comida fácil. Los hombres del comandante Anson persiguen en vano las sombras de los cuernos por peñones y precipicios; y creen reconocer la marca de Alexander Selkirk en las orejas de alguna cabra que atrapan.

La bandera inglesa luce intacta en los mástiles. La flota de lord George Anson volverá a Londres arrasada por el hambre y el escorbuto, pero tan espléndido será el botín que no alcanzarán cuarenta carretas, tiradas por bueyes, para sacarlo del puerto. En nombre del perfeccionamiento de la Cartografía, la Geografía, la Astronomía, la Geometría y el Arte de la Navegación, el científico Anson ha cazado a cañonazos varias naves españolas y ha incendiado algunos pueblos, llevándose hasta las pelucas y los calzones bordados.

En estos años, el imperio británico está naciendo en el tránsito de la piratería al contrabando; pero Anson es un corsario al viejo estilo.

(10)

1753

Río Sierra Leona

Cantemos alabanzas al Señor

La revelación de Dios ocurrió a la luz de los relámpagos. El capitán John Newton se convirtió al cristianismo una noche de blasfemias y borrachera, cuando una súbita tempestad estuvo a punto de echar su barco al fondo del océano.

Desde entonces, es un elegido del Señor. Cada atardecer, dicta un sermón. Reza plegarias antes de cada comida y comienza cada jornada cantando salmos que la marinería repite roncamente a coro. Al fin de cada viaje, paga en Liverpool una ceremonia especial de acción de gracias al Altísimo.

Mientras espera la llegada de un cargamento en la desembocadura del río Sierra Leona, el capitán Newton espanta miedos y mosquitos y ruega a Dios que proteja a la nave African y a todos sus tripulantes, y que llegue intacta a Jamaica la mercadería que se dispone a embarcar.

El capitán Newton y sus numerosos colegas practican el comercio triangular entre Inglaterra, África y las Antillas. Desde Liverpool embarcan telas, aguardiente, fusiles y cuchillos que cambian por hombres, mujeres y niños en la costa africana. Las naves ponen proa a las islas del Caribe, y allá cambian los esclavos por azúcar, melaza, algodón y tabaco que llevan a Liverpool para reiniciar el ciclo.

En sus horas de ocio, el capitán contribuye a la sagrada liturgia componiendo himnos. Esta noche, encerrado en su camarote, empieza a escribir un himno nuevo, mientras espera una caravana de esclavos demorada porque algunos quisieron matarse comiendo barro por el camino. Ya tiene el título. El himno se llamará Cuán dulce suena el nombre de Jesús. Los primeros versos nacen, y el capitán tararea posibles melodías bajo la lámpara cómplice que se balancea.

(193)

1758

Cap Français

Macandal

Ante una gran asamblea de cimarrones, François Macandal sacó un pañuelo amarillo de un vaso de agua:

—Primero, fueron los indios.

Y luego, un pañuelo blanco:

—Ahora, los blancos son los dueños.

Y entonces agitó un pañuelo negro ante los ojos de los cimarrones y anunció que era llegada la hora de los venidos del África. Agitó el pañuelo con su mano única, porque la otra se le había quedado entre los dientes de hierro del molino de cañas.

En las llanuras del norte de Haití, el manco Macandal era el amo del fuego y del veneno. Por señal suya ardían los cañaverales; y por sortilegio suyo se desplomaban, en plena cena, echando baba y sangre, los señores del azúcar.

Sabía convertirse en iguana, hormiga o mosca, vestido de agallas, antenas o alas; pero lo atraparon. Y lo condenaron. Y lo están quemando vivo.

La multitud vislumbra, entre las llamas, el cuerpo que se retuerce y se sacude, cuando de pronto un alarido raja la tierra, feroz grito de dolor y de júbilo, y Macandal se desprende del poste y se desata de la muerte: aullando, llameando, atraviesa la humareda y se pierde en el aire.

Para los esclavos, no es ningún asombro. Ellos sabían que iba a quedarse en Haití, en el color de toda sombra, el andador de la noche.

(63 y 115)

1761

Cisteil

Canek

Los indios mayas proclaman la independencia de Yucatán y anuncian la próxima independencia de América.

—Puras penas nos ha traído el poder de España. No más que puras penas.

Jacinto Uc, el que acariciando hojas de árboles hace sonar trompetas, se hace rey. Canek, serpiente negra, es su nombre elegido. El rey de Yucatán se ata al cuello el manto de Nuestra Señora de la Concepción y arenga a los demás indios. Han rodado por el suelo los granos de maíz, han cantado guerra. Los profetas, los hombres de pecho caliente, los iluminados por los dioses, habían dicho que despertará quien muera peleando. Dice Canek que no es rey por amor al poder, que el poder quiere más y más poder y se derrama el agua cuando se llena la jícara. Dice que es rey contra el poder de los poderosos y anuncia el fin de la servidumbre y de los postes de flagelación y de los indios en fila besando la mano del amo. No podrán atarnos: les faltará cordel.

En el pueblo de Cisteil y en otros pueblos se propagan los ecos, palabras que se hacen alaridos; y frailes y capitanes ruedan en sangre.

(67 y 144)

1761

Mérida

Pedazos

Después de mucha muerte, lo han apresado. San José ha sido el patrono de la victoria colonial.

Acusan a Canek de haber azotado a Cristo y de haber llenado de pasto la boca de Cristo.

Lo condenan. Van a romperlo vivo, a golpes de hierro, en la Plaza Mayor de Mérida.

Entra Canek en la plaza, a lomo de mula, casi escondida la cara bajo una enorme corona de papel. En la corona se lee su infamia: Levantado contra Dios y contra el Rey.

Lo descuartizan poco a poco, sin regalarle el alivio de la muerte, peor que a bestia en el matadero; y van arrojando sus pedazos a la hoguera. Una larga ovación acompaña la ceremonia. Por debajo de la ovación, se murmura que los siervos echarán vidrio molido en el pan de los amos.

(67 y 144)

1761

Cisteil

Sagrado maíz

Los verdugos arrojan al aire las cenizas de Canek, para que no vaya a resucitar el día del Juicio Final. Ocho de sus jefes mueren en el garrote vil y a doscientos indios les cortan una oreja. Y para culminación del castigo, doliendo en lo más sagrado, los soldados queman las sementeras de maíz de las comunidades rebeldes.