Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Akal

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Colección literaria

- Sprache: Spanisch

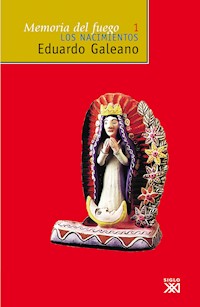

Una obra de creación literaria, concebida como una trilogía, en la que el autor se propone narrar la historia de América, revelar sus múltiples dimensiones y penetrar sus secretos. El primer volumen, Los nacimientos, se despliega a través de los mitos indígenas de fundación y alcanza hasta el año 1700. El segundo volumen, Las caras y las máscaras, abarca los siglos XVIII y XIX. El vasto mosaico de esta narración se cierra con este tercer volumen, El siglo del viento, que llega hasta nuestros días.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 463

Veröffentlichungsjahr: 2010

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Siglo XXI / Biblioteca Eduardo Galeano

Eduardo Galeano

Memoria del fuego 1

Los nacimientos

Una especie de Biblia.

Ronald Christ, «The New York Times», USA.

Esta hazaña, esta lectura fabulosa, vale por todo el oro

que Colón no encontró en América.

Jan Stage, «Politiken», Dinamarca.

He aquí la memoria de los pueblos latinoamericanos.

Marcel Niedergang, «Le Monde», Francia.

El rigor del historiador y la habilidad del novelista que

recrea en cada página los olores, los colores y los

sonidos de una época.

Margherita Sanjust, «La República», Italia.

Una obra maestra que desafía las categorías de

la historia y de la ficción.

Dan Bellm, «San Francisco Review of Books», USA.

Geología del alma americana.

Jorge Enrique Adoum, «Nueva», Ecuador.

La belleza del verbo dando vida a la historia: este es el

multipoema del devenir de las Américas.

Claude Michel Cluny, «Le Quotidien de París», Francia.

La lucha de la dignidad y de la poesía contra

el horror y la estupidez.

Francis Pisani, «Uno más uno», México.

Eduardo Galeano nació en Montevideo, en l940. Desde principios de 1973, vivió exiliado en Argentina y en la costa catalana de España. A principios de 1985 regresó a Montevideo, donde actualmente vive, camina y escribe.

Es autor de varios libros, traducidos a numerosas lenguas. En ellos comete, sin remordimientos, la violación de las fronteras que separan los géneros literarios. A lo largo de una obra donde confluyen la narración y el ensayo, la poesía y la crónica, sus libros recogen las voces del alma y de la calle y ofrecen una síntesis de la realidad y su memoria.

En dos ocasiones fue premiado por la Casa de las Américas de Cuba y por el Ministerio de Cultura del Uruguay. Recibió el American Book Award de la Universidad de Washington, los premios italianos Mare Nostrum, Pellegrino Artusi y Grinzane Cavour, el premio Dagerman, en Suecia, y la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Fue elegido primer Ciudadano Ilustre de los países del Mercosur y fue también el primer galardonado con el premio Aloa, de los editores de Dinamarca, el Cultural Freedom Prize, otorgado de la Fundación Lannan, y el Premio a la Comunicación Solidaria, de la ciudad española de Córdoba.

Diseño de cubierta

Sebastián y Alejandro García Schnetzer

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

© Eduardo Galeano

© Siglo XXI de España Editores, S. A.

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.sigloxxieditores.com

en coedición con

© siglo xxi editores, s. a.

Cerro del Agua, 248. 04310 México D. F.

© Catálogos, S. R. L.

Avda. Independencia, 1860. 1225 Bueno Aires

© Ediciones del Chanchito

18 de Julio, 2089. Montevideo

ISBN: 978-84-323-1529-9

Umbral

Yo fui un pésimo estudiante de historia. Las clases de historia eran como visitas al Museo de Cera o a la Región de los Muertos. El pasado estaba quieto, hueco, mudo. Nos enseñaban el tiempo pasado para que nos resignáramos, conciencias vaciadas, al tiempo presente: no para hacer la historia, que ya estaba hecha, sino para aceptarla. La pobre historia había dejado de respirar: traicionada en los textos académicos, mentida en las aulas, dormida en los discursos de efemérides, la habían encarcelado en los museos y la habían sepultado, con ofrendas florales, bajo el bronce de las estatuas y el mármol de los monumentos.

Ojalá Memoria del fuego pueda ayudar a devolver a la historia el aliento, la libertad y la palabra. A lo largo de los siglos, América Latina no sólo ha sufrido el despojo del oro y de la plata, del salitre y del caucho, del cobre y del petróleo: también ha sufrido la usurpación de la memoria. Desde temprano ha sido condenada a la amnesia por quienes le han impedido ser. La historia oficial latinoamericana se reduce a un desfile militar de próceres con uniformes recién salidos de la tintorería. Yo no soy historiador. Soy un escritor que quisiera contribuir al rescate de la memoria secuestrada de toda América, pero sobre todo de América Latina, tierra despreciada y entrañable: quisiera conversar con ella, compartirle los secretos, preguntarle de qué diversos barros fue nacida, de qué actos de amor y violaciones viene.

Ignoro a qué género literario pertenece esta voz de voces. Memoria del fuego no es una antología, claro que no; pero no sé si es novela o ensayo o poesía épica o testimonio o crónica o... Averiguarlo no me quita el sueño. No creo en las fronteras que, según los aduaneros de la literatura, separan a los géneros.

Yo no quise escribir una obra objetiva. Ni quise ni podría. Nada tiene de neutral este relato de la historia. Incapaz de distancia, tomo partido: lo confieso y no me arrepiento. Sin embargo, cada fragmento de este vasto mosaico se apoya sobre una sólida base documental. Cuanto aquí cuento, ha ocurrido; aunque yo lo cuento a mi modo y manera.

EG

Este libro

inicia una trilogía. Está dividido en dos partes: en una, la América precolombina se despliega a través de los mitos indígenas de fundación; en la otra, ocurre la historia de América desde fines del siglo xv hasta el año 1700. El volumen siguiente de Memoria del fuego abarcará los siglos xviii y xix. El tercer volumen llegará hasta nuestros días.

Al pie de cada texto, entre paréntesis, los números señalan las principales obras que el autor ha consultado en busca de información y marcos de referencia. La lista de las fuentes documentales se ofrece al final.

A la cabeza de cada episodio histórico se indica el año y el lugar en que ha ocurrido.

Las transcripciones literales se distinguen en letra bastardilla. El autor ha modernizado la ortografía de las fuentes antiguas que cita.

El autor

nació en Montevideo, Uruguay, en 1940. Eduardo Hughes Galeano es su nombre completo. Se inició en periodismo en el semanario socialista El Sol, publicando dibujos y caricaturas políticas que firmaba Gius, por la dificultosa pronunciación castellana de su primer apellido. Luego fue jefe de redacción del semanario Marcha y director del diario Época y de algunos semanarios en Montevideo. En 1973 se exilió en la Argentina, donde fundó y dirigió la revista Crisis. Desde 1977, vivió en España. En 1985, regresó a su país.

Publicó varios libros. Entre ellos, Las venas abiertas de América Latina, editado por Siglo xxi en 1971, y los premios de Casa de las Américas La canción de nosotros (1975) y Días y noches de amor y de guerra (1978).

Gratitudes:

A Jorge Enrique Adoum, Ángel Berenguer, Hortensia Campanella, Juan Gelman, Ernesto González Bermejo, Carlos María Gutiérrez, Mercedes López-Baralt, Guy Prim, Fernando Rodríguez, Nicole Rouan, César Salsamendi, Héctor Tizón, José María Valverde y Federico Vogelius, que leyeron los borradores de este libro y formularon valiosos comentarios y sugerencias;

a Federico Álvarez, Ricardo Bada, José Fernando Balbi, Álvaro Barros-Lémez, Borja y José María Calzado, Ernesto Cardenal, Rosa del Olmo, Jorge Ferrer, Eduardo Heras León, Juana Martínez, Augusto Monterroso, Dámaso Murúa, Manuel Pereira, Pedro Saad, Nicole Vaisse, Rosita y Alberto Villagra, Ricardo Willson y Sheila Wilson-Serfaty, que facilitaron el acceso del autor a la bibliografía necesaria;

a José Juan Arrom, Ramón Carande, Álvaro Jara, Magnus Mörner, Augusto Roa Bastos, Laurette Sejourné y Eric R. Wolf, que respondieron consultas;

a la Fundación agked, de Alemania Federal, que contribuyó a la realización de este proyecto;

y especialmente a Helena Villagra, que fue la crítica implacable y entrañable de estos textos, página tras página, a medida que nacían.

Este libro

está dedicado a la Abuela Ester. Ella lo supo antes de morir.

La hierba seca incendiará la hierba húmeda

(Proverbio africano que los esclavos trajeron a las Américas)

Primeras voces

La creación

La mujer y el hombre soñaban que Dios los estaba soñando.

Dios los soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas, envuelto en humo de tabaco, y se sentía feliz y también estremecido por la duda y el misterio.

Los indios makiritare saben que si Dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Si Dios sueña con la vida, nace y da nacimiento.

La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo, ellos cantaban y bailaban y armaban mucho alboroto, porque estaban locos de ganas de nacer. Soñaban que en el sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio; y Dios, soñando, los creaba, y cantando decía:

—Rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre. Y juntos vivirán y morirán. Pero nacerán nuevamente. Nacerán y volverán a morir y otra vez nacerán. Y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira.

(48)*

El tiempo

El tiempo de los mayas nació y tuvo nombre cuando no existía el cielo ni había despertado todavía la tierra.

Los días partieron del oriente y se echaron a caminar.

El primer día sacó de sus entrañas al cielo y a la tierra.

El segundo día hizo la escalera por donde baja la lluvia.

Obras del tercero fueron los ciclos de la mar y de la tierra y la muchedumbre de las cosas.

Por voluntad del cuarto día, la tierra y el cielo se inclinaron y pudieron encontrarse.

El quinto día decidió que todos trabajaran.

Del sexto salió la primera luz.

En los lugares donde no había nada, el séptimo día puso tierra. El octavo clavó en la tierra sus manos y sus pies.

El noveno día creó los mundos inferiores. El décimo día destinó los mundos inferiores a quienes tienen veneno en el alma.

Dentro del sol, el undécimo día modeló la piedra y el árbol.

Fue el duodécimo quien hizo el viento. Sopló viento y lo llamó espíritu, porque no había muerte dentro de él.

El decimotercer día mojó la tierra y con barro amasó un cuerpo como el nuestro.

Así se recuerda en Yucatán.

(208)

El sol y la luna

Al primer sol, el sol de agua, se lo llevó la inundación. Todos los que en el mundo moraban se convirtieron en peces.

Al segundo sol lo devoraron los tigres.

Al tercero lo arrasó una lluvia de fuego, que incendió a las gentes.

Al cuarto sol, el sol de viento, lo borró la tempestad. Las personas se volvieron monos y por los montes se esparcieron.

Pensativos, los dioses se reunieron en Teotihuacán.

—¿Quién se ocupará de traer el alba?

El Señor de los Caracoles, famoso por su fuerza y su hermosura, dio un paso adelante.

—Yo seré el sol —dijo.

—¿Quién más?

Silencio.

Todos miraron al Pequeño Dios Purulento, el más feo y desgraciado de los dioses, y decidieron:

—Tú.

El Señor de los Caracoles y el Pequeño Dios Purulento se retiraron a los cerros que ahora son las pirámides del sol y de la luna. Allí, en ayunas, meditaron.

Después los dioses juntaron leña, armaron una hoguera enorme y los llamaron.

El Pequeño Dios Purulento tomó impulso y se arrojó a las llamas. En seguida emergió, incandescente, en el cielo.

El Señor de los Caracoles miró la fogata con el ceño fruncido. Avanzó, retrocedió, se detuvo. Dio un par de vueltas. Como no se decidía, tuvieron que empujarlo. Con mucha demora se alzó en el cielo. Los dioses, furiosos, lo abofetearon. Le golpearon la cara con un conejo, una y otra vez, hasta que le mataron el brillo. Así, el arrogante Señor de los Caracoles se convirtió en la luna. Las manchas de la luna son las cicatrices de aquel castigo.

Pero el sol resplandeciente no se movía. El gavilán de obsidiana voló hacia el Pequeño Dios Purulento:

—¿Por qué no andas?

Y respondió el despreciado, el maloliente, el jorobado, el cojo:

—Porque quiero la sangre y el reino.

Este quinto sol, el sol del movimiento, alumbró a los toltecas y alumbra a los aztecas. Tiene garras y se alimenta de corazones humanos.

(108)

Las nubes

Nube dejó caer una gota de lluvia sobre el cuerpo de una mujer. A los nueve meses, ella tuvo mellizos.

Cuando crecieron, quisieron saber quién era su padre.

—Mañana por la mañana —dijo ella—, miren hacia el oriente. Allá lo verán, erguido en el cielo como una torre.

A través de la tierra y del cielo, los mellizos caminaron en busca de su padre.

Nube desconfió y exigió:

—Demuestren que son mis hijos.

Uno de los mellizos envió a la tierra un relámpago. El otro, un trueno. Como Nube todavía dudaba, atravesaron una inundación y salieron intactos.

Entonces Nube les hizo un lugar a su lado, entre sus muchos hermanos y sobrinos.

(174)

El viento

Cuando Dios hizo al primero de los indios wawenock, quedaron algunos restos de barro sobre el suelo del mundo. Con esas sobras, Gluskabe se hizo a sí mismo.

—Y tú, ¿de dónde has salido? —preguntó Dios, atónito, desde las alturas.

—Yo soy maravilloso —dijo Gluskabe—. Nadie me hizo.

Dios se paró a su lado y tendió su mano hacia el universo.

—Mira mi obra —desafió—. Ya que eres maravilloso, muéstrame qué cosas has inventado.

—Puedo hacer el viento, si quiero.

Y Gluskabe sopló a todo pulmón.

El viento nació y murió en seguida.

—Yo puedo hacer el viento —reconoció Gluskabe, avergonzado—, pero no puedo hacer que el viento dure.

Y entonces sopló Dios, tan poderosamente que Gluskabe se cayó y perdió todos los cabellos.

(174)

La lluvia

En la región de los grandes lagos del norte, una niña descubrió de pronto que estaba viva. El asombro del mundo le abrió los ojos y partió a la ventura.

Persiguiendo las huellas de los cazadores y los leñadores de la nación menomini, llegó a una gran cabaña de troncos. Allí vivían diez hermanos, los pájaros del trueno, que le ofrecieron abrigo y comida.

Una mala mañana, mientras la niña recogía agua del manantial, una serpiente peluda la atrapó y se la llevó a las profundidades de una montaña de roca. Las serpientes estaban a punto de devorarla cuando la niña cantó.

Desde muy lejos, los pájaros del trueno escucharon el llamado. Atacaron con el rayo la montaña rocosa, rescataron a la prisionera y mataron a las serpientes.

Los pájaros del trueno dejaron a la niña en la horqueta de un árbol.

—Aquí vivirás —le dijeron—. Vendremos cada vez que cantes.

Cuando llama la ranita verde desde el árbol, acuden los truenos y llueve sobre el mundo.

(113)

El arcoiris

Los enanos de la selva habían sorprendido a Yobuënahuaboshka en una emboscada y le habían cortado la cabeza.

A los tumbos, la cabeza regresó a la región de los cashinahua.

Aunque había aprendido a brincar y balancearse con gracia, nadie quería una cabeza sin cuerpo.

—Madre, hermanos míos, paisanos —se lamentaba—. ¿Por qué me rechazan? ¿Por qué se avergüenzan de mí?

Para acabar con aquella letanía y sacarse la cabeza de encima, la madre le propuso que se transformara en algo, pero la cabeza se negaba a convertirse en lo que ya existía. La cabeza pensó, soñó, inventó. La luna no existía. El arcoiris no existía.

Pidió siete ovillos de hilo, de todos los colores.

Tomó puntería y lanzó los ovillos al cielo, uno tras otro. Los ovillos quedaron enganchados más allá de las nubes; se desenrollaron los hilos, suavemente, hacia la tierra.

Antes de subir, la cabeza advirtió:

—Quien no me reconozca, será castigado. Cuando me vean allá arriba, digan: «¡Allá está el alto y hermoso Yobuënahuaboshka!»

Entonces trenzó los siete hilos que colgaban y trepó por la cuerda hacia el cielo.

Esa noche, un blanco tajo apareció por primera vez entre las estrellas. Una muchacha alzó los ojos y preguntó, maravillada: «¿Qué es eso?»

De inmediato un guacamayo rojo se abalanzó sobre ella, dio una súbita vuelta y la picó entre las piernas con su cola puntiaguda. La muchacha sangró. Desde ese momento, las mujeres sangran cuando la luna quiere.

A la mañana siguiente, resplandeció en el cielo la cuerda de los siete colores.

Un hombre la señaló con el dedo:

—¡Miren, miren! ¡Qué raro!

Dijo eso y cayó.

Y ésa fue la primera vez que murió alguien.

(59)

El día

El cuervo, que reina ahora desde lo alto del tótem de la nación haida, era nieto del gran jefe divino que hizo al mundo.

Cuando el cuervo lloró pidiendo la luna, que colgaba de la pared de troncos, el abuelo se la entregó. El cuervo la lanzó al cielo, por el agujero de la chimenea; y nuevamente se echó a llorar, reclamando las estrellas. Cuando las consiguió, las diseminó alrededor de la luna.

Entonces lloró y pataleó y chilló hasta que el abuelo le entregó la caja de madera labrada donde guardaba la luz del día. El gran jefe divino le prohibió que sacara esa caja de la casa. Él había decidido que el mundo viviera a oscuras.

El cuervo jugueteaba con la caja, haciéndose el distraído, y con el rabillo del ojo espiaba a los guardianes que lo estaban vigilando.

Aprovechando un descuido, huyó con la caja en el pico. La punta del pico se le partió al pasar por la chimenea y se le quemaron las plumas, que quedaron negras para siempre.

Llegó el cuervo a las islas de la costa del Canadá. Escuchó voces humanas y pidió comida. Se la negaron. Amenazó con romper la caja de madera:

—Si se escapa el día, que tengo aquí guardado, jamás se apagará el cielo —advirtió—. Nadie podrá dormir, ni guardar secretos, y se sabrá quién es gente, quién es pájaro y quién bestia del bosque.

Se rieron. El cuervo rompió la caja y estalló la luz en el universo.

(87)

La noche

El sol nunca cesaba de alumbrar y los indios cashinahua no conocían la dulzura del descanso.

Muy necesitados de paz, exhaustos de tanta luz, pidieron prestada la noche al ratón.

Se hizo oscuro, pero la noche del ratón alcanzó apenas para comer y fumar un rato frente al fuego. El amanecer llegó no bien los indios se acomodaron en las hamacas.

Probaron entonces la noche del tapir. Con la noche del tapir, pudieron dormir a pierna suelta y disfrutaron el largo sueño tan esperado. Pero cuando despertaron, había pasado tanto tiempo que las malezas del monte habían invadido sus cultivos y aplastado sus casas.

Después de mucho buscar, se quedaron con la noche del tatú. Se la pidieron prestada y no se la devolvieron jamás.

El tatú, despojado de la noche, duerme durante el día.

(59)

Las estrellas

Tocando la flauta se declara el amor o se anuncia el regreso de los cazadores. Al son de la flauta, los indios waiwai convocan a sus invitados. Para los tukano, la flauta llora; y para los kalina habla, porque es la trompeta la que grita.

A orillas del río Negro, la flauta asegura el poder de los varones. Están escondidas las flautas sagradas y la mujer que se asoma merece la muerte.

En muy remotos tiempos, cuando las mujeres poseían las flautas sagradas, los hombres acarreaban la leña y el agua y preparaban el pan de mandioca.

Cuentan los hombres que el sol se indignó al ver que las mujeres reinaban en el mundo. El sol bajó a la selva y fecundó a una virgen, deslizándole jugos de hojas entre las piernas. Así nació Jurupari.

Jurupari robó las flautas sagradas y las entregó a los hombres. Les enseñó a ocultarlas y a defenderlas y a celebrar fiestas rituales sin mujeres. Les contó, además, los secretos que debían trasmitir al oído de sus hijos varones.

Cuando la madre de Jurupari descubrió el escondite de las flautas sagradas, él la condenó a muerte; y de sus pedacitos hizo las estrellas del cielo.

(91 y 112)

La vía láctea

El gusano, no más grande que un dedo meñique, comía corazones de pájaros. Su padre era el mejor cazador del pueblo de los mosetenes.

El gusano crecía. Pronto tuvo el tamaño de un brazo. Cada vez exigía más corazones. El cazador pasaba el día entero en la selva, matando para su hijo.

Cuando la serpiente ya no cabía en la choza, la selva se había vaciado de pájaros. El padre, flecha certera, le ofreció corazones de jaguar.

La serpiente devoraba y crecía. Ya no había jaguares en la selva.

—Quiero corazones humanos —dijo la serpiente.

El cazador dejó sin gente a su aldea y a las comarcas vecinas hasta que un día, en una aldea lejana, lo sorprendieron en la rama de un árbol y lo mataron.

Acosada por el hambre y la nostalgia, la serpiente fue a buscarlo.

Enroscó su cuerpo en torno a la aldea culpable, para que nadie pudiera escapar. Los hombres lanzaron todas sus flechas contra aquel anillo gigante que les había puesto sitio. Mientras tanto, la serpiente no cesaba de crecer.

Nadie se salvó. La serpiente rescató el cuerpo de su padre y creció hacia arriba.

Allá se la ve, ondulante, erizada de flechas luminosas, atravesando la noche.

(174)

El lucero

La luna, madre encorvada, pidió a su hijo:

—No sé dónde anda tu padre. Llévale noticias de mí.

Partió el hijo en busca del más intenso de los fuegos.

No lo encontró en el mediodía, donde el sol bebe su vino y baila con sus mujeres al son de los atabales. Lo buscó en los horizontes y en la región de los muertos. En ninguna de sus cuatro casas estaba el sol de los pueblos tarascos.

El lucero continúa persiguiendo a su padre por el cielo. Siempre llega demasiado temprano o demasiado tarde.

(52)

El lenguaje

El Padre Primero de los guaraníes se irguió en la oscuridad, iluminado por los reflejos de su propio corazón, y creó las llamas y la tenue neblina. Creó el amor, y no tenía a quién dárselo. Creó el lenguaje, pero no había quién lo escuchara.

Entonces encomendó a las divinidades que construyeran el mundo y que se hicieran cargo del fuego, la niebla, la lluvia y el viento. Y les entregó la música y las palabras del himno sagrado, para que dieran vida a las mujeres y a los hombres.

Así el amor se hizo comunión, el lenguaje cobró vida y el Padre Primero redimió su soledad. Él acompaña a los hombres y las mujeres que caminan y cantan:

Ya estamos pisando esta tierra,

ya estamos pisando esta tierra reluciente.

(40 y 192)

El fuego

Las noches eran de hielo y los dioses se habían llevado el fuego. El frío cortaba la carne y las palabras de los hombres. Ellos suplicaban, tiritando, con voz rota; y los dioses se hacían los sordos.

Una vez les devolvieron el fuego. Los hombres danzaron de alegría y alzaron cánticos de gratitud. Pero pronto los dioses enviaron lluvia y granizo y apagaron las hogueras.

Los dioses hablaron y exigieron: para merecer el fuego, los hombres debían abrirse el pecho con el puñal de obsidiana y entregar su corazón.

Los indios quichés ofrecieron la sangre de sus prisioneros y se salvaron del frío.

Los cakchiqueles no aceptaron el precio. Los cakchiqueles, primos de los quichés y también herederos de los mayas, se deslizaron con pies de pluma a través del humo y robaron el fuego y lo escondieron en las cuevas de sus montañas.

(188)

La selva

En medio de un sueño, el Padre de los indios uitotos vislumbró una neblina fulgurante. En aquellos vapores palpitaban musgos y líquenes y resonaban silbidos de vientos, pájaros y serpientes.

El Padre pudo atrapar la neblina y la retuvo con el hilo de su aliento. La sacó del sueño y la mezcló con tierra.

Escupió varias veces sobre la tierra neblinosa. En el torbellino de espuma se alzó la selva, desplegaron los árboles sus copas enormes y brotaron las frutas y las flores. Cobraron cuerpo y voz, en la tierra empapada, el grillo, el mono, el tapir, el jabalí, el tatú, el ciervo, el jaguar y el oso hormiguero. Surgieron en el aire el águila real, el guacamayo, el buitre, el colibrí, la garza blanca, el pato, el murciélago...

La avispa llegó con mucho ímpetu. Dejó sin rabo a los sapos y a los hombres y después se cansó.

(174)

El cedro

El Padre Primero hizo nacer a la tierra de la punta de su vara y la cubrió de pelusa.

En la pelusa se alzó el cedro, el árbol sagrado del que fluye la palabra. Entonces el Padre Primero dijo a los mby’a-guaraníes que excavaran el tronco de ese árbol para escuchar lo que contiene. Dijo que quienes supieran escuchar al cedro, cofre de las palabras, conocerían el futuro asiento de sus fogones. Quienes no supieran escucharlo, volverían a ser no más que tierra despreciada.

(192)

El guayacán

Andaba en busca de agua una muchacha del pueblo de los nivakle, cuando se encontró con un árbol fornido, Nasuk, el guayacán, y se sintió llamada. Se abrazó a su firme tronco, apretándose con todo el cuerpo, y clavó sus uñas en la corteza. El árbol sangró. Al despedirse, ella dijo:

—¡Cómo quisiera, Nasuk, que fueras hombre!

Y el guayacán se hizo hombre y fue a buscarla. Cuando la encontró, le mostró la espalda arañada y se tendió a su lado.

(192)

Los colores

Eran blancas las plumas de los pájaros y blanca la piel de los animales.

Azules son, ahora, los que se bañaron en un lago donde no desembocaba ningún río, ni ningún río nacía. Rojos, los que se sumergieron en el lago de la sangre derramada por un niño de la tribu kadiueu. Tienen el color de la tierra los que se revolcaron en el barro, y el de la ceniza los que buscaron calor en los fogones apagados. Verdes son los que frotaron sus cuerpos en el follaje y blancos los que se quedaron quietos.

(174)

El amor

En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas.

—¿Te han cortado? —preguntó el hombre.

—No —dijo ella—. Siempre he sido así.

Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Dijo:

—No comas yuca, ni guanábanas, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa.

Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse, cuando él le decía:

—No te preocupes.

El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua la boca.

Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba:

—¡Lo encontré! ¡Lo encontré!

Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol.

—Es así —dijo el hombre, aproximándose a la mujer.

Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso, de flores y frutas, invadió el aire. De los cuerpos, que yacían juntos, se desprendían vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses.

(59)

Los ríos y la mar

No había agua en la selva de los chocoes. Dios supo que la hormiga tenía, y se la pidió. Ella no quiso escucharlo. Dios le apretó la cintura, que quedó finita para siempre, y la hormiga echó el agua que guardaba en el buche.

—Ahora me dirás de dónde la sacaste.

La hormiga condujo a Dios hacia un árbol que no tenía nada de raro.

Cuatro días y cuatro noches estuvieron trabajando las ranas y los hombres, a golpes de hacha, pero el árbol no caía del todo. Una liana impedía que tocara la tierra.

Dios mandó al tucán:

—Córtala.

El tucán no pudo, y por eso fue condenado a comer los frutos enteros.

El guacamayo cortó la liana, con su pico duro y afilado.

Cuando el árbol del agua se desplomó, del tronco nació la mar y de las ramas, los ríos.

Toda el agua era dulce. Fue el Diablo quien anduvo echando puñados de sal.

(174)

Las mareas

Antes, los vientos soplaban sin cesar sobre la isla de Vancouver. No existía el buen tiempo ni había marea baja.

Los hombres decidieron matar a los vientos.

Enviaron espías. El mirlo de invierno fracasó; y también la sardina. A pesar de su mala vista y sus brazos rotos, fue la gaviota quien pudo eludir a los huracanes que montaban guardia ante la casa de los vientos.

Los hombres mandaron entonces un ejército de peces, que la gaviota condujo. Los peces se echaron junto a la puerta. Al salir, los vientos los pisaron, resbalaron y cayeron, uno tras otro, sobre la raya, que los ensartó con la cola y los devoró.

El viento del oeste fue atrapado con vida. Prisionero de los hombres, prometió que no soplaría continuamente, que habría aire suave y brisas ligeras y que las aguas dejarían la orilla un par de veces por día, para que se pudiese pescar moluscos en la bajamar. Le perdonaron la vida.

El viento del oeste ha cumplido su palabra.

(114)

La nieve

—¡Quiero que vueles! —dijo el amo de la casa, y la casa se echó a volar. Anduvo a oscuras por los aires, silbando a su paso, hasta que el amo ordenó:

—¡Quiero que te detengas aquí!

Y la casa se paró, suspendida en medio de la noche y la nieve que caía.

No había esperma de ballena para encender las lámparas, de modo que el amo de la casa recogió un puñado de nieve fresca y la nieve le dio luz.

La casa aterrizó en una aldea iglulik. Alguien vino a saludar, y al ver las lámparas encendidas con nieve, exclamó:

—¡La nieve arde!,

y las lámparas se apagaron.

(174)

El diluvio

Al pie de la cordillera de los Andes, se reunieron los jefes de las comunidades.

Fumaron y discutieron.

El árbol de la abundancia alzaba su plenitud hasta más allá del techo del mundo. Desde abajo se veían las altas ramas curvadas por el peso de los racimos, frondosas de piñas, cocos, mamones y guanábanas, maíz, yuca, frijoles...

Los ratones y los pájaros disfrutaban los manjares. La gente, no. El zorro, que subía y bajaba dándose banquetes, no convidaba. Los hombres que habían intentado trepar se habían estrellado contra el suelo.

—¿Qué haremos?

Uno de los jefes convocó un hacha en sueños. Despertó con un sapo en la mano. Golpeó con el sapo el inmenso tronco del árbol de la abundancia, pero el animalito echó el hígado por la boca.

—Ese sueño ha mentido.

Otro jefe soñó. Pidió un hacha al Padre de todos. El Padre advirtió que el árbol se vengaría, pero envió un papagayo rojo.

Empuñando el papagayo, ese jefe abatió el árbol de la abundancia. Una lluvia de alimentos cayó sobre la tierra y quedó la tierra sorda por el estrépito. Entonces, la más descomunal de las tormentas estalló en el fondo de los ríos. Se alzaron las aguas, cubrieron el mundo.

De los hombres, solamente uno sobrevivió. Nadó y nadó, días y noches, hasta que pudo aferrarse a la copa de una palmera que sobresalía de las aguas.

(174)

La tortuga

Cuando bajaron las aguas del Diluvio, era un lodazal el valle de Oaxaca.

Un puñado de barro cobró vida y caminó. Muy despacito caminó la tortuga. Iba con el cuello estirado y los ojos muy abiertos, descubriendo el mundo que el sol hacía renacer.

En un lugar que apestaba, la tortuga vio al zopilote devorando cadáveres.

—Llévame al cielo —le rogó—. Quiero conocer a Dios.

Mucho se hizo pedir el zopilote. Estaban sabrosos los muertos. La cabeza de la tortuga asomaba para suplicar y volvía a meterse bajo el caparazón, porque no soportaba el hedor.

—Tú, que tienes alas, llévame —mendigaba.

Harto de la pedigüeña, el zopilote abrió sus enormes alas negras y emprendió vuelo con la tortuga a la espalda.

Iban atravesando nubes y la tortuga, escondida la cabeza, se quejaba:

—¡Qué feo hueles!

El zopilote se hacía el sordo.

—¡Qué olor a podrido! —repetía la tortuga.

Y así hasta que el pajarraco perdió su última paciencia, se inclinó bruscamente y la arrojó a tierra.

Dios bajó del cielo y juntó sus pedacitos.

En el caparazón se le ven los remiendos.

(92)

El papagayo

Después del Diluvio, la selva estaba verde pero vacía. El sobreviviente arrojaba sus flechas a través de los árboles y las flechas atravesaban nada más que sombras y follajes.

Un anochecer, al cabo de mucho caminar buscando, el sobreviviente regresó a su refugio y encontró carne asada y tortas de mandioca. Lo mismo ocurrió al día siguiente, y al otro. El que había desesperado de hambre y soledad se preguntó a quién debía agradecer la buena suerte. Al amanecer, se escondió y esperó.

Dos papagayos llegaron desde el cielo. No bien se posaron en tierra, se convirtieron en mujeres. Encendieron fuego y se pusieron a cocinar.

El único hombre eligió a la que tenía los cabellos más largos y lucía las plumas más altas y coloridas. La otra mujer, desdeñada, se alejó volando.

Los indios maynas, descendientes de aquella pareja, maldicen a su antepasado cuando sus mujeres andan haraganas y gruñonas. Dicen que él tiene la culpa, porque eligió a la inútil. La otra fue la madre y el padre de todos los papagayos que viven en la selva.

(191)

El colibrí

Al alba, saluda al sol. Cae la noche y trabaja todavía. Anda zumbando de rama en rama, de flor en flor, veloz y necesario como la luz. A veces duda, y queda inmóvil en el aire, suspendido; a veces vuela hacia atrás, como nadie puede. A veces anda borrachito, de tanto beber las mieles de las corolas. Al volar, lanza relámpagos de colores.

Él trae los mensajes de los dioses, se hace rayo para ejecutar sus venganzas y sopla las profecías al oído de los augures. Cuando muere un niño guaraní, le rescata el alma, que yace en el cáliz de una flor, y la lleva, en su largo pico de aguja, hacia la Tierra sin Mal. Conoce ese camino desde el principio de los tiempos. Antes de que naciera el mundo, él ya existía: refrescaba la boca del Padre Primero con gotas de rocío y le calmaba el hambre con el néctar de las flores.

Él condujo la larga peregrinación de los toltecas hacia la ciudad sagrada de Tula, antes de llevar el calor del sol a los aztecas.

Como capitán de los chontales, planea sobre los campamentos enemigos, les mide la fuerza, cae en picada y da muerte al jefe mientras duerme. Como sol de los kekchíes, vuela hacia la luna, la sorprende en su aposento y le hace el amor.

Su cuerpo tiene el tamaño de una almendra. Nace de un huevo no más grande que un frijol, dentro de un nido que cabe en una nuez. Duerme al abrigo de una hojita.

(40, 206 y 210)

El urutaú

«Soy hija de la desgracia», dijo Ñeambiú, la hija del jefe, cuando su padre le prohibió los amores con un hombre de una comunidad enemiga.

Dijo eso y huyó.

Al tiempo la encontraron, en los montes del Iguazú. Encontraron una estatua. Ñeambiú miraba sin ver; estaba muda su boca y dormido su corazón.

El jefe mandó llamar al que descifra los misterios y cura las enfermedades. Toda la comunidad acudió a presenciar la resurrección.

El chamán pidió consejo a la yerba mate y al vino de mandioca. Se acercó a Ñeambiú y le mintió al oído:

—El hombre que amas acaba de morir.

El grito de Ñeambiú convirtió a todos los indios en sauces llorones. Ella voló, hecha pájaro.

Los alaridos del urutaú, que en plena noche estremecen los montes, se escuchan a más de media legua. Es difícil ver al urutaú. Darle caza, imposible. No hay quien alcance al pájaro fantasma.

(86)

El hornero

Cuando cumplió la edad de las tres pruebas, aquel muchacho corrió y nadó mejor que nadie y estuvo nueve días sin comer, estirado por cueros, sin moverse ni quejarse. Durante las pruebas escuchaba una voz de mujer que cantaba para él, desde muy lejos, y lo ayudaba a aguantar.

El jefe de la comunidad decidió que debía casarse con su hija, pero él alzó vuelo y se perdió en los bosques del río Paraguay, buscando a la cantora.

Por allá anda todavía el hornero. Aletea fuerte y proclama alegrías cuando cree que viene, volando, la voz buscada. Esperando a la que no llega, ha construido una casa de barro, con puerta abierta a la brisa del norte, en un lugar que está a salvo de los rayos.

Todos lo respetan. Quien mata al hornero o rompe su casa, atrae la tormenta.

(144)

El cuervo

Estaban secos los lagos y vacíos los cauces de los ríos. Los indios takelma, muertos de sed, enviaron al cuervo y a la corneja en busca de agua.

El cuervo se cansó en seguida. Meó en un cuenco y dijo que ésa era el agua que traía de una lejana comarca.

La corneja, en cambio, continuó volando. Regresó mucho después, cargada de agua fresca, y salvó de la sequía al pueblo de los takelma.

En castigo, el cuervo fue condenado a sufrir sed durante los veranos. Como no puede mojarse el gaznate, habla con voz muy ronca mientras duran los calores.

(114)

El cóndor

Cauillaca estaba tejiendo una manta, bajo la copa de un árbol, y por encima volaba Coniraya, convertido en pájaro. La muchacha no prestaba la menor atención a sus trinos y revoloteos.

Coniraya sabía que otros dioses más antiguos y principales ardían de deseo por Cauillaca. Sin embargo, le envió su semilla, desde allá arriba, en forma de fruta madura. Cuando ella vio la pulposa fruta a sus pies, la alzó y la mordió. Sintió un placer desconocido y quedó embarazada.

Después, él se convirtió en persona, hombre rotoso, pura lástima, y la persiguió por todo el Perú. Cauillaca huía rumbo a la mar con su hijito a la espalda y atrás andaba Coniraya, desesperado, buscándola.

Preguntó por ella a un zorrino. El zorrino, viendo sus pies sangrantes y tanto desamparo, le respondió: «Tonto. ¿No ves que no vale la pena seguir?» Entonces Coniraya lo maldijo:

—Vagarás por las noches. Dejarás mal olor por donde pases. Cuando mueras, nadie te levantará del suelo.

En cambio, el cóndor dio ánimo al perseguidor. «¡Corre!», le gritó. «¡Corre y la alcanzarás!» Y Coniraya lo bendijo:

—Volarás por donde quieras. No habrá sitio del cielo o la tierra en que no puedas penetrar. Nadie llegará a donde tengas tu nido. Nunca te faltará comida; y el que te mate, morirá.

Al cabo de mucha montaña, Coniraya llegó a la costa. Tarde llegó. La muchacha y su hijo ya eran una isla, tallados en roca, en medio de la mar.

(100)

El jaguar

Andaba el jaguar cazando, armado de arco y flechas, cuando encontró una sombra. Quiso atraparla y no pudo. Alzó la cabeza. El dueño de la sombra era el joven Botoque, de la tribu kayapó, casi muerto de hambre en lo alto de una roca.

Botoque no tenía fuerzas para moverse y apenas si pudo balbucear unas palabras. El jaguar bajó el arco y lo invitó a comer carne asada en su casa. Aunque el muchacho no sabía lo que significaba la palabra «asada», aceptó el convite y se dejó caer sobre el lomo del cazador.

—Traes el hijo de otro —reprochó la mujer.

—Ahora es mi hijo —dijo el jaguar.

Botoque vio el fuego por primera vez. Conoció el horno de piedra y el sabor de la carne asada de tapir y venado. Supo que el fuego ilumina y calienta. El jaguar le regaló un arco y flechas y le enseñó a defenderse.

Un día, Botoque huyó. Había matado a la mujer del jaguar.

Largo tiempo corrió, desesperado, y no se detuvo hasta llegar a su pueblo. Allí contó su historia y mostró los secretos: el arma nueva y la carne asada. Los kayapó decidieron apoderarse del fuego y de las armas y él los condujo a la casa remota.

Desde entonces, el jaguar odia a los hombres. Del fuego, no le quedó más que el reflejo que brilla en sus pupilas. Para cazar, sólo cuenta con los colmillos y las garras, y come cruda la carne de sus víctimas.

(111)

El oso

Los animales del día y los animales de la noche se reunieron para decidir qué harían con el sol, que por entonces llegaba y se iba cuando quería. Los animales resolvieron dejar el asunto en manos del azar. El bando que venciera en el juego de las adivinanzas decidiría cuánto tiempo habría de durar, en lo sucesivo, la luz del sol sobre el mundo.

Estaban en eso cuando el sol, intrigado, se aproximó. Tanto se acercó el sol que los animales de la noche tuvieron que huir a la disparada. El oso fue víctima de la urgencia. Metió su pie derecho en el mocasín izquierdo y el pie izquierdo en el mocasín derecho. Así salió corriendo, y corrió como pudo.

Según los indios comanches, desde entonces el oso camina hamacándose.

(132)

El caimán

El sol de los macusi estaba preocupado. Cada vez había menos peces en sus estanques.

Encargó la vigilancia al caimán. Los estanques se vaciaron. El caimán, guardián y ladrón, inventó una buena historia de asaltantes invisibles, pero el sol no la creyó. Empuñó el machete y le dejó el cuerpo todo cruzado de tajos.

Para calmarle las furias, el caimán le ofreció a su hermosa hija en matrimonio.

—La espero —dijo el sol.

Como el caimán no tenía ninguna hija, esculpió una mujer en el tronco de un ciruelo silvestre.

—Aquí está —anunció, y se metió en el agua, mirando de reojo como mira todavía.

Fue el pájaro carpintero quien le salvó la vida. Antes de que el sol llegara, el pájaro carpintero picoteó a la muchacha de madera por debajo del vientre. Así ella, que estaba incompleta, fue abierta para que el sol entrara.

(112)

El tatú

Se anunció una gran fiesta en el lago Titicaca y el tatú, que era bicho muy principal, quiso deslumbrar a todos.

Con mucha anticipación, se puso a tejer la fina trama de un manto tan elegante que iba a ser un escándalo.

El zorro lo vio trabajando y metió la nariz:

—¿Estás de mal humor?

—No me distraigas. Estoy ocupado.

—¿Para qué es eso?

El tatú explicó.

—¡Ah! —dijo el zorro, paladeando palabras—. ¿Para la fiesta de esta noche?

—¿Cómo que esta noche?

Al tatú se le vino el alma a los pies. Nunca había sido muy certero en el cálculo del tiempo.

—¡Y yo con mi manto a medio hacer!

Mientras el zorro se alejaba riéndose entre dientes, el tatú terminó su abrigo a los apurones. Como el tiempo volaba, no pudo continuar con la misma delicadeza. Tuvo que utilizar hilos más gruesos y la trama, a todo tejer, quedó más extendida.

Por eso el caparazón del tatú es de urdimbre apretada en el cuello y muy abierta en la espalda.

(174)

El conejo

El conejo quería crecer.

Dios le prometió que lo aumentaría de tamaño si le traía una piel de tigre, una de mono, una de lagarto y una de serpiente.

El conejo fue a visitar al tigre.

—Dios me ha contado un secreto —comentó, confidencial.

El tigre quiso saber y el conejo anunció un huracán que se venía.

—Yo me salvaré, porque soy pequeño. Me esconderé en algún agujero. Pero tú, ¿qué harás? El huracán no te va a perdonar.

Una lágrima rodó por entre los bigotes del tigre.

—Sólo se me ocurre una manera de salvarte —ofreció el conejo—. Buscaremos un árbol de tronco muy fuerte. Yo te ataré al tronco por el cuello y por las manos y el huracán no te llevará.

Agradecido, el tigre se dejó atar. Entonces el conejo lo mató de un garrotazo y lo desnudó.

Y siguió camino, bosque adentro, por la comarca de los zapotecas.

Se detuvo bajo un árbol donde un mono estaba comiendo. Tomando un cuchillo del lado que no tiene filo, el conejo se puso a golpearse el cuello. A cada golpe, una carcajada. Después de mucho golpearse y reírse, dejó el cuchillo en el suelo y se retiró brincando.

Se escondió entre las ramas, al acecho. El mono no demoró en bajar. Miró esa cosa que hacía reír y se rascó la cabeza. Agarró el cuchillo y al primer golpe cayó degollado.

Faltaban dos pieles. El conejo invitó al largarto a jugar a la pelota. La pelota era de piedra: lo golpeó en el nacimiento de la cola y lo dejó tumbado.

Cerca de la serpiente, el conejo se hizo el dormido. Antes de que ella saltara, cuando estaba tomando impulso, de un santiamén le clavó las uñas en los ojos.

Llegó al cielo con las cuatro pieles.

—Ahora, créceme —exigió.

Y Dios pensó: «Siendo tan pequeñito, el conejo hizo lo que hizo. Si lo aumento de tamaño, ¿qué no hará? Si el conejo fuera grande, quizás yo no sería Dios.»

El conejo esperaba. Dios se acercó dulcemente, le acarició el lomo y de golpe le atrapó las orejas, lo revoleó y lo arrojó a la tierra.

De aquella vez quedaron largas las orejas del conejo, cortas las patas delanteras, que extendió para parar la caída, y colorados los ojos, por el pánico.

(92)

La serpiente

Dios le dijo:

—Pasarán tres piraguas por el río. En dos de ellas, viajará la muerte. Si no te equivocas, te liberaré de la vida breve.

La serpiente dejó pasar a la primera piragua, que venía cargada con cestos de carne podrida. Tampoco hizo caso de la segunda, que estaba llena de gente. Cuando llegó la tercera, que parecía vacía, le dio la bienvenida.

Por eso es inmortal la serpiente en la región de los shipaiá.

Cada vez que envejece, Dios le regala una piel nueva.

(111)

La rana

De una cueva de Haití brotaron los primeros indios taínos.

El sol no les daba tregua. Dos por tres los secuestraba y los transformaba. Al que montaba guardia de noche, lo convirtió en piedra; de los pescadores hizo árboles, y al que salió a buscar hierbas lo atrapó por el camino y lo volvió pájaro que canta por la mañana.

Uno de los hombres huyó del sol. Al irse, se llevó a todas las mujeres.

No está hecho de risa el canto de las ranitas en las islas del Caribe. Ellas son los niños taínos de aquel entonces. Dicen: «toa, toa», que es su modo de llamar a las madres.

(126 y 168)

El murciélago

Cuando era el tiempo muy niño todavía, no había en el mundo bicho más feo que el murciélago.

El murciélago subió al cielo en busca de Dios. No le dijo:

—Estoy harto de ser horroroso. Dame plumas de colores.

No. Le dijo:

—Dame plumas, por favor, que me muero de frío.

A Dios no le había sobrado ninguna pluma.

—Cada ave te dará una pluma —decidió.

Así obtuvo el murciélago la pluma blanca de la paloma y la verde del papagayo, la tornasolada pluma del colibrí y la rosada del flamenco, la roja del penacho del cardenal y la pluma azul de la espalda del martín pescador, la pluma de arcilla del ala de águila y la pluma del sol que arde en el pecho del tucán.

El murciélago, frondoso de colores y suavidades, paseaba entre la tierra y las nubes. Por donde iba, quedaba alegre el aire y las aves mudas de admiración. Dicen los pueblos zapotecas que el arcoiris nació del eco de su vuelo.

La vanidad le hinchó el pecho. Miraba con desdén y comentaba ofendiendo.

Se reunieron las aves. Juntas volaron hacia Dios.

—El murciélago se burla de nosotras —se quejaron—. Y además, sentimos frío por las plumas que nos faltan.

Al día siguiente, cuando el murciélago agitó las alas en pleno vuelo, quedó súbitamente desnudo. Una lluvia de plumas cayó sobre la tierra.

Él anda buscándolas todavía. Ciego y feo, enemigo de la luz, vive escondido en las cuevas. Sale a perseguir las plumas perdidas cuando ha caído la noche; y vuela muy veloz, sin detenerse nunca, porque le da vergüenza que lo vean.

(92)

Los mosquitos

Muchos eran los muertos en el pueblo de los nookta. En cada muerto había un agujero por donde le habían robado la sangre.

El asesino, un niño que mataba desde antes de aprender a caminar, recibió su sentencia riendo a las carcajadas. Lo atravesaron las lanzas y él, riendo, se las desprendió del cuerpo como espinas.

—Yo les enseñaré a matarme —dijo el niño.

Indicó a sus verdugos que armaran una gran fogata y que lo arrojaran adentro.

Sus cenizas se esparcieron por los aires, ansiosas de daño, y así se echaron a volar los primeros mosquitos.

(174)

La miel

Miel huía de sus dos cuñadas. Varias veces las había echado de la hamaca.

Ellas andaban tras él, noche y día; lo veían y se les hacía agua la boca. Sólo en sueños conseguían tocarlo, lamerlo, comerlo.

El despecho fue creciendo. Una mañana, cuando las cuñadas se estaban bañando, descubrieron a Miel en la orilla del río. Corrieron y lo salpicaron. Miel, mojado, se disolvió.

En el golfo de Paria, no es fácil encontrar la miel perdida. Hay que subir a los árboles, hacha en mano, abrir los troncos y hurgar mucho. La escasa miel se come con placer y con miedo, porque a veces mata.

(112)

Las semillas

Pachacamac, que era hijo del sol, hizo a un hombre y a una mujer en los arenales de Lurín.

No había nada que comer y el hombre se murió de hambre.

Estaba la mujer agachada, escarbando en busca de raíces, cuando el sol entró en ella y le hizo un hijo.

Pachacamac, celoso, atrapó al recién nacido y lo descuartizó. Pero en seguida se arrepintió, o tuvo miedo de la cólera de su padre el sol, y regó por el mundo los pedacitos de su hermano asesinado.

De los dientes del muerto, brotó entonces el maíz; y la yuca de las costillas y los huesos. La sangre hizo fértiles las tierras y de la carne sembrada surgieron árboles de fruta y sombra.

Así encuentran comida las mujeres y los hombres que nacen en estas costas, donde no llueve nunca.

(53)

El maíz

Los dioses hicieron de barro a los primeros mayas-quichés. Poco duraron. Eran blandos, sin fuerza; se desmoronaron antes de caminar.

Luego probaron con la madera. Los muñecos de palo hablaron y anduvieron, pero eran secos: no tenían sangre ni sustancia, memoria ni rumbo. No sabían hablar con los dioses, o no encontraban nada que decirles.

Entonces los dioses hicieron de maíz a las madres y a los padres. Con maíz amarillo y maíz blanco amasaron su carne.

Las mujeres y los hombres de maíz veían tanto como los dioses. Su mirada se extendía sobre el mundo entero.

Los dioses echaron un vaho y les dejaron los ojos nublados para siempre, porque no querían que las personas vieran más allá del horizonte.

(188)

El tabaco

Los indios carirí habían suplicado al Abuelo que les dejara probar la carne de los cerdos salvajes, que todavía no existían. El Abuelo, arquitecto del Universo, secuestró a los niños pequeños del pueblo carirí y los convirtió en cerdos salvajes. Hizo nacer un gran árbol para que huyeran hacia el cielo.

Los indios persiguieron a los jabalíes, tronco arriba, de rama en rama, y consiguieron matar a unos cuantos. El Abuelo ordenó a las hormigas que derribaran el árbol. Al caer, los indios se rompieron los huesos. Desde aquella caída, todos tenemos los huesos partidos, y por eso podemos doblar los dedos y las piernas o inclinar el cuerpo.

Con los cerdos salvajes muertos, se hizo en la aldea un gran banquete.

Los indios rogaron al Abuelo que bajara del cielo, donde cuidaba a los niños salvados de la cacería, pero él prefirió quedarse allá.

El Abuelo envió el tabaco, para que ocupara su lugar entre los hombres. Fumando, los indios conversan con Dios.

(111)

La yerba mate

La luna se moría de ganas de pisar la tierra. Quería probar las frutas y bañarse en algún río.

Gracias a las nubes, pudo bajar. Desde la puesta del sol hasta el alba, las nubes cubrieron el cielo para que nadie advirtiera que la luna faltaba.

Fue una maravilla la noche en la tierra. La luna paseó por la selva del alto Paraná, conoció misteriosos aromas y sabores y nadó largamente en el río. Un viejo labrador la salvó dos veces. Cuando el jaguar iba a clavar sus dientes en el cuello de la luna, el viejo degolló a la fiera con su cuchillo; y cuando la luna tuvo hambre, la llevó a su casa. «Te ofrecemos nuestra pobreza», dijo la mujer del labrador, y le dio unas tortillas de maíz.

A la noche siguiente, desde el cielo, la luna se asomó a la casa de sus amigos. El viejo labrador había construido su choza en un claro de la selva, muy lejos de las aldeas. Allí vivía, como en un exilio, con su mujer y su hija.

La luna descubrió que en aquella casa no quedaba nada que comer. Para ella habían sido las últimas tortillas de maíz. Entonces iluminó el lugar con la mejor de sus luces y pidió a las nubes que dejasen caer, alrededor de la choza, una llovizna muy especial.

Al amanecer, en esa tierra habían brotado unos árboles desconocidos. Entre el verde oscuro de las hojas, asomaban las flores blancas.

Jamás murió la hija del viejo labrador. Ella es la dueña de la yerba mate y anda por el mundo ofreciéndola a los demás. La yerba mate despierta a los dormidos, corrige a los haraganes y hace hermanas a las gentes que no se conocen.

(86 y 144)

La yuca

Ningún hombre la había tocado, pero un niño creció en el vientre de la hija del jefe.

Lo llamaron Mani. Pocos días después de nacer, ya corría y conversaba. Desde los más remotos rincones de la selva, venían a conocer al prodigioso Mani.

No sufrió ninguna enfermedad, pero al cumplir un año dijo: «Me voy a morir»; y murió.

Pasó un tiempito y una planta jamás vista brotó en la sepultura de Mani, que la madre regaba cada mañana. La planta creció, floreció, dio frutos. Los pájaros que la picoteaban andaban luego a los tumbos por el aire, aleteando en espirales locas y cantando como nunca.

Un día la tierra se abrió donde Mani yacía.

El jefe hundió la mano y arrancó una raíz grande y carnosa. La ralló con una piedra, hizo una pasta, la exprimió y al amor del fuego coció pan para todos.

Nombraron mani oca a esa raíz, «casa de Mani», y mandioca es el nombre que tiene la yuca en la cuenca amazónica y otros lugares.

(174)

La papa

Un cacique de la isla de Chiloé, lugar poblado de gaviotas, quería hacer el amor como los dioses.

Cuando las parejas de dioses se abrazaban, temblaba la tierra y se desataban los maremotos. Eso se sabía, pero nadie los había visto.

Dispuesto a sorprenderlos, el cacique nadó hasta la isla prohibida.

Solamente alcanzó a ver a un lagarto gigante, con la boca bien abierta y llena de espuma y una lengua desmesurada que desprendía fuego por la punta.

Los dioses hundieron al indiscreto bajo tierra y lo condenaron a ser comido por los demás. En castigo de su curiosidad, le cubrieron el cuerpo de ojos ciegos.

(178)

La cocina

Una mujer del pueblo de los tillamook encontró, en medio del bosque, una cabaña que echaba humo. Se acercó, curiosa, y entró.

Al centro, entre piedras, ardía el fuego.

Del techo colgaban muchos salmones. Uno le cayó sobre la cabeza. La mujer lo recogió y lo colgó en su sitio. Nuevamente el pez se desprendió y le golpeó la cabeza y ella volvió a colgarlo y el salmón a caerse.

La mujer arrojó al fuego las raíces que había recogido para comer. El fuego las quemó en un santiamén. Furiosa, ella golpeó la hoguera con el atizador, una y otra vez, con tanta violencia que el fuego se estaba apagando cuando llegó el dueño de casa y le detuvo el brazo.

El hombre misterioso reavivó las llamas, se sentó junto a la mujer y le explicó:

—No has entendido.

Al golpear las llamas y dispersar las brasas, ella había estado a punto de dejar ciego al fuego, y ése era un castigo que no merecía. El fuego se había comido las raíces porque creyó que la mujer se las estaba ofreciendo. Y antes, había sido el fuego quien había desprendido al salmón una y otra vez sobre la cabeza de la mujer, pero no para lastimarla: ésa había sido su manera de decirle que podía cocinar el salmón.

—¿Cocinarlo? ¿Qué es eso?

Entonces el dueño de casa enseñó a la mujer a conversar con el fuego, a dorar el pez sobre las brasas y a comer disfrutando.

(114)

La música

Mientras el espíritu Bopé-joku silbaba una melodía, el maíz se alzaba desde la tierra, imparable, luminoso, y ofrecía mazorcas gigantes, hinchadas de granos.

Una mujer estaba recogiéndolas de mala manera. Al arrancar brutalmente una mazorca, la lastimó. La mazorca se vengó hiriéndole la mano. La mujer insultó a Bopé-joku y maldijo su silbido.

Cuando Bopé-joku cerró sus labios, el maíz se marchitó y se secó.

Nunca más se escucharon los alegres silbidos que hacían brotar los maizales y les daban vigor y hermosura. Desde entonces, los indios bororos cultivan el maíz con pena y trabajo y cosechan frutos mezquinos.

Silbando se expresan los espíritus. Cuando los astros aparecen en la noche, los espíritus los saludan así. Cada estrella responde a un sonido, que es su nombre.

(112)

La muerte

El primero de los indios modoc, Kumokums, construyó una aldea a orillas del río. Aunque los osos tenían buen sitio para acurrucarse y dormir, los ciervos se quejaban de que hacía mucho frío y no había hierba abundante.