Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Eride Editorial

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

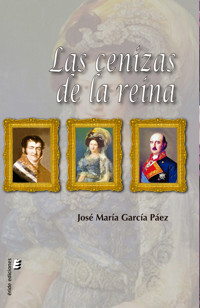

Dos amigos deciden investigar la vida sentimental de Fernando VII, sus cuatro esposas y sus costumbres más íntimas, en el contexto de su época. El rey es incapaz de tener hijos con las tres primeras, a las que maltrata de forma repugnante. Consigue embarazar, al parecer, así figura en los libros de Historia, a la cuarta esposa, Cristina, cuando el rey es una ruina física, moral lo era desde muy joven, por dos veces. Tres años después de su boda, muere el rey y aparece el amante de Cristina, Fernando Muñoz, guardia de corps y hombre de confianza, de mucha confianza, de la reina. Con Fernando Muñoz la reina tendrá posteriormente ocho hijos reconocidos, planteándose la cuestión de la posible esterilidad del rey Fernando, secundaria, probablemente, al llamado mal francés, y por lo tanto la verdadera paternidad de las dos hijas mayores de Fernando VII, Isabel y María Luisa. Un triángulo amoroso con transcendencia histórica, pues puede poner en duda la legitimidad de los sucesores del rey felón, al trono de España. Solo hay una manera de demostrarlo y es comparando el ADN de Las cenizas de la reina Isabel II con el de su padre y en ese menester se afanan nuestros investigadores en esta obra.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 164

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cubierta y diseño editorial: Éride, Diseño Gráfico

Dirección editorial: Ángel Jimenez

Edición eBook: noviembre, 2023

Las cenizas de la Reina

© José María García Páez

© Éride ediciones, 2012

Éride ediciones Espronceda, 5 28003 Madrid

ISBN: 978-84-19485-78-6

Diseño y preimpresión: Éride, Diseño Gráfico

eBook producido por Vintalis

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

DEDICATORIA

A mi madre, a quien recuerdo cada día;

a mi padre, a quien recuerdo un segundo después.

Prólogo

Salí a pasear, era domingo, temprano, de un otoño que no terminaba de llegar. Hacía calor, demasiado calor, para ser tan pronto. Unos barrenderos se afanaban en retirar bolsas, papeles, latas, botellas y demás inmundicia del «botellón» de la madrugada anterior. Todo el parque, en la zona que aún no había llegado la cuadrilla, era mierda, basura, en suma: degradación. Tuve una sensación de asco, me parecía que las peripatéticas del siglo veinte tenían bastante más dignidad que aquellos jovenzuelos, chicas y chicos, universitarios en su gran mayoría, víctimas y verdugos en su día de una sociedad que camina en el plano inclinado y sin aparente retorno. Recordaba una anécdota de la historia del último emperador romano; creo que se llamaba Rómulo, como el primer rey. Cuando sus tropas fueron derrotadas, el rey bárbaro le perdonó la vida, cuando lo habitual en esos casos era el sacrificio. Le perdonó por lástima, terrible humillación, terrible decadencia de un imperio que comenzó orgulloso y cruel y terminó lastimero. Seguí caminando y sentí un fuerte olor a orín, inconfundible, en la acera de enfrente del Palacio Real. La cerveza es un buen diurético y tras beber es obligado vaciar, y la calle el lugar más idóneo. Todo lo que veía y olía era de náusea; enfrente, la imagen imponente del Palacio, el Campo de Moro, la Casa de Campo, me hacían recordar que estaba en Madrid, en el hermoso y maravilloso Madrid; eso sí, lleno de mierda. Y a mí, como al rey bárbaro, me dio lástima, mucha lástima.

Recordé una dura sentencia de Galdós, referida al primer tercio del siglo XIX: «El país es un conjunto tanhorrible de ignorancia, de mala fe, de corrupción ,de debilidad, que recelo que está el mal demasiado hondo para quelo pueda remediar la revolución». Galdós acertó y todas las revoluciones, pronunciamientos, golpes de fuerza y demás acciones no enderezaron la historia de España, ni la vertebraron, ni parece que los españoles quieran seguir viviendo en un hogar común, quizá porque como ignoran su historia están siempre dispuestos a repetirla, pero no como farsa sino como tragedia. Estos negros pensamientos me invadieron durante todo el paseo. Recordé una segunda sentencia de Galdós, que, como un jeroglífico, no parece tener solución: « Elpueblo necesita ser ilustrado para practicar la libertad y necesita practicar la libertad para ilustrarse». ¿ Por dónde se empieza? Ni toda la ilustración se produce de golpe, ni al Poder, el Sistema que diría Conde, le interesa que se produzca, ni toda la libertad sin respeto a la libertad del vecino es sana. ¿Quién la dosifica? ¿Dónde queda el bien común al que todo humano tiene derecho? ¿Quién decide ese bien común? Todas eran, en esa mañana de un caluroso otoño, las preguntas para Andrés, sin respuesta.

Volvería a casa, se pondría a escribir, era su oficio, escribir de Historia, de esa Historia que a nadie interesa, que se manipula, se emponzoña y que parece querer justificar los desmanes de unos y otros. Pero Andrés pensaba que conocer la Historia es conocerse mejor a uno mismo. En nuestros genes hay retazos de esa Historia que otros vivieron, luego no somos tan distintos. Sentimos igual, nos equivocamos, nos levantamos y, en definitiva, luchamos por las mismas cosas. Si observamos a esos fantasmales personajes del pasado, en sus tumbas, o en el soplo de sus cenizas, a lo mejor encontramos un camino nuevo y viejo ya transitado. Debemos hacerlo seguro, para seguir andando. Levantarnos, vencer toda pereza y acabar de una vez con algo tan español como es «la tristeza del bien ajeno», la envidia. Nuevamente Galdós nos ilumina: «Mientras la envidia, que aquíes como una segunda naturaleza, no ceda su puesto al respeto mutuo, no habrá libertades». « Mientras que el amor altrabajo no venza los bajos apetitos y el prurito de vivir a costa ajena, no habrá libertades». Dicho todo esto, sólo me queda añadir algo tan cínico como: « Marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional», de Fernando VII, el rey felón, de quien junto a su cuarta esposa, Cristina, y de Muñoz, su amante, se ocupa este libro.

Introducción

Jesús, un marchante de arte, se sorprendió al ver a su «doctor» en la puerta de su casa. Desde que le trató, hacía más de diez años, de una pancreatitis aguda, secundaria a una vida bien regada de alcohol, tenía por él un cariño especial.

—Pase, no se quede ahí —dijo a Juan, invitándole a pasar—. Qué alegría verle, ¿qué le trae por aquí? Sabe que siempre estoy a su disposición.

Las revisiones médicas, su apoyo para dejar la bebida, que él consideraba como algo natural, hasta ese arreón tremendo, que por poco le mata, habían ido fraguando cariño, simpatía y amistad. Pero tanto como verle aparecer por su casa... le sorprendía.

—Necesito de usted, al menos, un par de días, aquí no me buscarán.

Jesús ponía cara de no entender nada, ¿su médico pidiendo refugio? Algo grave debía estar pasando, su cara lo decía todo.

—Pase, está en su casa, no faltaba más. En lo que pueda ayudarle cuente usted comigo, por supuesto que sí, pase, por favor.

—Gracias, creo que le deberé la vida, pero no tema, me marcharé en cuanto pueda... muy pronto.

—Me alarma, pero no tenga prisa, tiene mi asilo. Le acabo de dar asilo político —dijo Jesús con una sonrisa forzada.

—Pues ha acertado, ya que es eso lo que le vengo a pedir. Creo haber hecho un descubrimiento, no sé si es transcendental; pero a los «malos» no les debe gustar y han venido a mi casa a buscarme. Mi portero me alertó, y no sabía dónde acudir, supongo que a mis íntimos les tienen vigilados.

—Ha hecho bien, aquí es difícil que le busquen, salvo que le hayan seguido.

Jesús se acercó a la ventana corrió levemente la cortina y observó la calle.

—Ni un alma.

—No, no creo que me siguieran. He dado varios rodeos y no he tenido esa sensación. Por eso me atreví a subir.

—¿Le ha visto el portero?

—Creo que no.

—No se preocupe, éste es un edificio de apartamentos y oficinas, y entra y sale gente continuamente; y Fabián, el portero, pasa de la gente. Yo me voy a Nueva York, mañana, para casi dos meses, tengo una exposición. Le dejo el cuarto pequeño, estará cómodo, tiene comida en la nevera, para un mes o más. Lo que no hay es alcohol —dijo sonriendo.

—Por el momento no lo necesito, espero salir bien de esto.

—Hablaré con Fabián, le diré que es un pintor amigo mío, un poco excéntrico, y no le molestará; y así se le acabará la curiosidad. Si se marcha, déjeme si puede una nota, ya sabe que le seguiré ayudando allí donde esté —dijo con emoción—. Ah, y si algún día puede y me cuenta su aventura, lo regaremos con agua de Lozoya, vaya que sí.

Jesús se acercó y le dio un abrazo.

A la mañana siguiente, Jesús salió para el aeropuerto. Se despidieron deseándose suerte, no sin cierta emoción.

Sabía que Andrés estaba en Madrid, pero ponerse en contacto con él era peligroso, aunque lo debía intentar. Su teléfono debía estar intervenido. En la única conversación mantenida solo había dicho: «Todo bien, pero hay peligro, un abrazo».

¿Habría salvado las muestras? ¿Quién les habría delatado?

Tras desayunar frugalmente salió a la calle, cogió el metro hasta la última estación de la línea cuatro, salió buscando una cabina y llamó a Andrés.

—¿Dónde estás?

—No te lo debo decir, realmente hay peligro.

En un momento resumieron la situación, sin detalles y con metáforas y medias palabras; los del «Sitel» podían estar a la escucha. Quedaron «en el lugar geométrico de los puntos del plano». Era una broma de su juventud, quedar en un punto equidistante de sus casas. Andrés lo entendió en seguida. La hora, la de siempre en aquella época, cuando terminaban «los deberes».

Esa misma tarde Andrés le contó su viaje. Cómo el juez Blanchard se había quedado con las muestras, pero que gracias a la treta de los bolsillos de las camisas, los restos pilosos de F. y de I. estaban a salvo. Él le dijo que Armengol tenía los otros.

Se despidieron dándose las claves del próximo encuentro.

LA VUELTA DE JESÚS

A los dos meses menos un día, Jesús volvió por Madrid. Saludó a Fabián, que sin ser preguntado, le dijo:

—Su amigo el pintor se marchó enseguida, no le he vuelto a ver desde hace más de un mes.

—No importa, él es así —dijo restando importancia.

Subió a casa, deshizo un poco, solo un poco las maletas y procuró dormir. Al día siguiente tenía un almuerzo con los galeristas y tenía que resumirles los «éxitos» de la exposición y del viaje.

Cuando regresó por la tarde a casa y tras vaciar las maletas y tratar de ordenar su contenido, pasó al cuarto pequeño de invitados. Aquello tenía una apariencia extraña, como si el último inquilino hubiera tenido prisa por irse. ¿Habría salido huyendo? ¿Salió y no pudo volver? En un rincón, casi escondido, había un ordenador personal. ¡Estaba encendido! Un escalofrío le recorrió la espalda.

«A mi doctorcito lo habían descubierto. ¿Pero por qué? ¿Qué podría haber hecho?». Pensó que el ordenador podía darle alguna respuesta. La pantalla se iluminó.

Había un archivo con el nombre de FVII; le intrigó. Los demás parecían cuestiones relacionadas con medicina, publicaciones, tratamientos, casos clínicos, nada sospechoso en un médico; pero FVII... ¿Sería un asunto de dopaje? No veía a un internista metido en tales berenjenales. Pulsó la tecla y salió algo sorprendente.

Era un trabajo histórico, sobre Fernando VII, «Las Cenizas de la Reina».

Tras leerlo, sacó una copia impresa, y mandó otra al correo electrónico de su amigo Evaristo, que estaba pintando en París, con la advertencia de que la guardara en sitio seguro. Aquello podía tener transcendencia.

Unos chicos inquietos, la duda. Podemos investigar

Juan y Andrés se habían conocido hacía muchos años en la Facultad. Juan era médico, pero su pasión siempre fue la Historia. Tenía para él la fascinación por lo desconocido, la afición por atrapar un tiempo pasado, pero latente, que se podía revivir con todo su esplendor y con toda su miseria. No estaba condicionado ideológicamente. Consideraba, por igual, a todos los políticos como verdaderos mentecatos. Los más sensatos, los menos, eran los que no habían provocado guerras, muertes y enfrentamientos tan estúpidos como innecesarios. Pero de esos, en la Historia, se salvan pocos; y de ellos, esa misma Historia habla todavía menos.

Los crueles, asesinos y canallas en general, si no tienen buena prensa histórica, desde luego tienen mucha «prensa». Algunos, hasta tienen prensa. Una Historia Universal patrocinada, al parecer, por un periódico, hablaba de Stalin como autoritario. Lo de asesino en serie o asesino de millones de seres humanos, una bagatela. No merecía ser contada por aquel «brillante», «sincero historiador» nada tendencioso.

Juan pensaba que los poderes públicos nunca han querido que el pueblo conozca su Historia, por eso se enseña tan mal y con tan poco atractivo en nuestras escuelas. Al que manda poco le importa, siempre que pueda conservar el poder, que es de lo que se trata.

El poder siempre te trata de dos formas: como esclavo sin opinión ni libertad, aunque a veces, no siempre, con la panza llena; o como tonto, que es la forma algo más sofisticada de libertad, la más propia de este siglo.

Andrés era el historiador, más calmado aunque igual de escéptico, simpatizaban porque ambos eran sinceros y compartían sus aficiones históricas con el mismo entusiasmo.

Se reunían frecuentemente, en un café, cerca de la plaza de Cuatro Caminos, después de comer y hasta que llegaban los de la partida de dominó, que con sus gritos e imprecaciones acababan con su sosegada tertulia. «La peña del seis doble» les ponía directamente en la calle. A ese café también acudía gente del hampa o de sus alrededores, al menos eso decía Juan, analizando sus fachas. Desde luego Arniches hubiera obtenido media docena de sus personajes. Ni que decir tiene que era un café muy castizo y bastante recomendable, y que el producto que daba nombre al establecimiento era de bastante buena calidad. Paco, su dueño, presumía de traerlo de Brasil y atendía a la clientela con suma amabilidad.

Aquella tarde, Andrés traía un tema nuevo de conversación: Fernando VII.

—Maldito felón —exclamó Juan—, no me interesa lo más mínimo ese personajillo.

—Quizá te interese más, si te digo que con él se interrumpió la legitimidad borbónica —dijo Andrés sin mover un músculo.

—¡Coño!, claro que me interesa.

Juan era un republicano convencido, pues no creía que pudiera dejarse al azar de la genética los destinos de un país, ni los privilegios de una casta. Las monarquías le parecían un arcano propio del medievo, donde los pueblos necesitaban caudillos y guerreros que lideraran. Si querían monarquía, al menos que fuera electiva, pues eso garantizaría un cierto nivel intelectual. Para ejemplo la Iglesia Católica: más de veinte siglos y no parece que a sus fieles les vaya tan mal.

—¡Cuenta, cuenta! ¿No será alguna de tus bromas?

—No, ¡qué va! ¿Qué pensarías de un individuo que, tras casarse cuatro veces, con mujeres sanas, bien criadas y alimentadas, no consigue ser padre hasta casi treinta años después de su primer matrimonio, cuando decrépito por una vida de excesos y de todos los vicios, a los 45 años, consigue por fin tener descendencia?

—Pues que a lo mejor le han dado una «ayudita».

—Eso pienso yo, pero habría que documentarlo de una forma rigurosa, no se puede ir llamando «cornudo» a nadie, por muy felón que se sea, sin suficiente rigor.

—¿Te apetece estudiarlo? —dijo Andrés con cara de súplica.

Desde el punto de vista histórico un estudio así podía ser una buena publicación para una revista científica y si Juan le ayudaba, aportando datos médicos. Aquello sonaba muy bien. Él se ocuparía de los datos históricos y Juan de estudiar las posibles causas de esterilidad de Fernando y de sus tres primeras esposas.

Juan se reía.

—Sabes que sí que me interesa y me divierte mucho, pero esto no es solo una publicación para tu Revista dela Historia. Si realmente Fernando VII no es el padre de Isabel II, además de tu publicación, la posible felicitación de tus colegas y los odios que generarás entre los monárquicos, estarás cuestionando la legitimidad del sistema actual; y eso querido Andrés, les va a hacer muy poca, pero que muy poca gracia.

—Yo tengo el pasaporte en regla, ¿y tú?

—Por menos de eso, en este país han dado «pasaporte».

—Sí, pero eran otros tiempos…

—Yo no me fiaría, el poder es el poder.

—De acuerdo, la vida es riesgo y yo lo asumo, ¿y tú?

—Adelante.

Pagó Juan los cafés y quedaron citados para una semana más tarde. Andrés vibraba de emoción; Juan, más escéptico quería ver los primeros datos. Para él sería un estudio de probabilidades, si al final la probabilidad de la paternidad era inferior a uno entre cien mil, Andrés tendría razón, pero quedaría la «parte contratante de la segunda parte», que es tener el dato científico que confirmara el ADN, y eso no iba a ser fácil.

En la siguiente reunión, en el mismo mugriento café, una semana después, Andrés aportó un documento, en su portada ponía «El Perfil del Felón».

—Luego lo lees en casa, es importante que me des tu opinión y si crees que debemos seguir.

—Claro que lo leeré, pero estoy decidido a seguir, salvo que la paternidad de ese renegado sea clarísima.

—En ese renegado, como tú le llamas, no hay nada claro, dejó a España tan confundida que aún, para muchos, hay dos «Españas».

—Galdós ha sido una de mis fuentes, sus descripciones no tienen desperdicio.

—Estoy de acuerdo —dijo Juan—, a Galdós y a sus Episodios Nacionales les pondría como libros de texto en las escuelas.

—Pues no lo verán tus ojitos, ahora han inventado otra nueva Formación del Espíritu Nacional de nuestros tiempos mozos, «Educación para la Ciudadanía», como parte de la política del relativismo moral y la ingeniería social que sufrimos con este «régimen», que se debe introducir desde la infancia para ser más efectiva. A Galdós que lo zurzan, no faltaba más. No sería políticamente correcto para esa recua de acémilas.

Juan recogió el documento y salió del café tras despedirse de Andrés. En ese momento vio a un hombre enteco, con aspecto entre inquisidor y hampón, que fijó la vista en él, con una insistencia insultante, como si quisiera saber el motivo de su estancia en aquel tugurio. Juan no dio importancia a la visión del truhán, y con paso decidido se dirigió a su casa, dispuesto a leer de un tirón el primer documento de Andrés.

Pero el truhán existía, se llamaba Salustiano, alias «el cojo», como era conocido en su ambiente. Antiguo albañil, tras una caída desafortunada de un andamio, renqueaba del «remo» derecho. Las malas lenguas decían que iba «muy mamao», pero que muy «mamao», al trabajo. Desde aquel infausto incidente, trabajar, lo que se dice trabajar, no lo había vuelto a hacer. Vivía de una escasa pensión de invalidez y de los oscuros «mandaos» que recibía en el café.

En aquel el café, tugurio según qué horas, paraba gente de lo más diverso: viajantes, pequeños comerciantes, rateros de poca monta y detectives privados. Estos eran el oscuro objeto del deseo de Salustiano.

Ellos eran los que le encargaban el seguimiento de los posibles maridos infieles, y este trabajo al cojo «le ponía». Conocía casi todos los nidos de amor del barrio y sus alrededores, hablaba con las «madames» de baja estofa y a veces obtenía beneficios por ambos bandos.

Pero hoy había sido diferente, no era una cuestión de faldas, no le quedaba la menor duda, y en ese campo, era un experto, como oliscón y ventanero, naturalmente. Aquellos señores sin duda hablaban de algo más importante, y Salustiano sabía que toda información termina reportando beneficios. No era un soplón habitual, pero conocía las debilidades de la «bofia» por los cantes por soleares, y si esos señoritingos tramaban algo, él lo descubriría y seguro que sacaría rédito. Decidió que volvería con más frecuencia al café.

Necesitaba conocer sus costumbres, los seguiría, y si viniese al caso los denunciaría. «Otros se ganan la vida de peor forma», razonaba el zote por lo bajini, mientras volvía a su casa en la calle Topete, muy cerca del café.

Fernando VII, el rey felón

EL PERFIL DEL FELÓN

Felón: quien comete felonía.

Felonía: traición, deslealtad, acción fea.

Eso dice el Diccionario de la Lengua Española. Fernando VII lo fue, cometió múltiples traiciones, deslealtades, «acciones feas», algunas muy feas, como veremos más adelante. Ha pasado a la Historia con una frase que demuestra que miente cuando le interesa o no le queda más remedio: «