Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Vida y Pensamiento de México

- Sprache: Spanisch

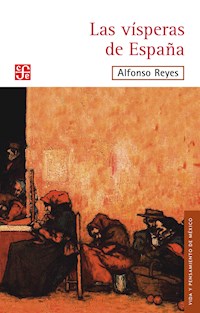

El mendigo y la calle de Madrid son un solo cuerpo arquitectónico: se avienen como dos ideas necesarias. La calle sin él —escribe Alfonso Reyes— fuera como un rostro sin nariz. Esta obra recoge una colección de impresiones, crónicas y viajes del autor que van de los "primeros prejuicios de la retina" a interpretaciones sobre la historia y el alma del pueblo español. Escritas en forma de instantáneas que capturan rasgos de interés o momentos característicos de la vida peninsular, y con el humor que lo caracteriza, en estas páginas Alfonso Reyes da cuenta, por ejemplo, de cómo "el paseante de los barrios bajos tropieza con una teoría de deformes. Comienza por contemplar, a lo Velázquez, un monstruo, dos monstruos, tres. Ve pasar enanos, hombres con brazos diminutos o con piernas abstractas, caras que recuerdan pajarracos y pupilas color de nube. Al cabo, la frecuencia de la impresión se dilata en estado de ánimo. Ya no cree haber visto monstruos, sino una vida monstruosa". En este libro se atraviesan, además, imágenes de Burdeos e Italia, desde donde Reyes sigue contemplando España. Sobre algunos textos comprendidos en esta obra, el escritor y periodista Carlos González Peña escribió: "Visión pintoresca de Madrid que nos sabe a Goya". A la totalidad de Las vísperas de España podría otorgársele un juicio similar.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 275

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ALFONSO REYES

(Monterrey, 1889-Ciudad de México, 1959) fue un eminente polígrafo mexicano que cultivó, entre otros géneros, el ensayo, la crítica literaria, la narrativa y la poesía. Hacia la primera década del siglo XX fundó con otros escritores y artistas el Ateneo de la Juventud. Fue presidente de La Casa de España en México, fundador de El Colegio Nacional y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En 1945 recibió el Premio Nacional de Literatura. De su autoría, el FCE ha publicado en libro electrónico Aquellos días, La experiencia literaria, Historia de un siglo y Las mesas de plomo, entre otros.

VIDA Y PENSAMIENTO DE MÉXICO

LAS VÍSPERAS DE ESPAÑA

ALFONSO REYES

Las vísperas de España

Primera edición en Obras completas II, 1956 Primera edición de Obras completas II en libro electrónico, 2014 Primera edición en libro electrónico, 2018

D. R. © 2018, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México

Comentarios [email protected] Tel. (55) 5227-4672

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.

ISBN 978-607-16-5654-4 (ePub)

Hecho en México - Made in Mexico

ÍNDICE

Prólogo

CARTONES DE MADRID [1914-1917]

A mis amigos de México y de Madrid, salud

El infierno de los ciegosLa gloria de los mendigosTeoría de los monstruosLa fiesta nacionalEl entierro de la SardinaEl manzanaresManzanares y GuadarramaEstado de ánimoEl derecho a la locuraEnsayo sobre la riqueza de las nacionesVoces de la calleLas roncasCanción de amanecerLa prueba platónicaEl curioso parlanteValle-Inclán, teólogoGiner de los ríosEN EL VENTANILLO DE TOLEDO

Forma y sonidoLas dos golondrinasEl recuerdo del VentanilloHORAS DE BURGOS

El secreto del caracolMetamorfosisLa luz roja interiorLas tres hipóstasisJardines carolingiosEl catolicismo paganoEl tratoEl mayor dolor de BurgosLas mariposasEn el campanarioLas cigüeñasEl castilloPausa en San Juan de las GolondrinasEn el hotelLos monasteriosEnvío a José María Chacón y CalvoLA SAETA

Estamos en SevillaSe agolpa la multitudLos nazarenos, de blancoY la saeta subeLas cúpulas de azulejosFUGA DE NAVIDAD

Hace días que el frío labraEl ardiente pinoComo en los primitivosSalte, pues, el vino doradoNo hagamos casoEse hombre ha salido por la mañanaFRONTERAS

Rumbo al SurNoche en ValladolidUn agricultor andaluzUn “egipcio” de EspañaLa graciaDurangoÉibarZaldívarDeva, la del fácil recuerdoEl paraíso vascoRoncesvallesViaje a la España de CastrogilRumbos cruzadosDE SERVICIO EN BURDEOS

El viajeLa pazPiedrasLa despedida de los americanosChez DupréEspaña en BurdeosEstudiantesVinosMagia y feminismoCorpus baja del cieloEn busca de GoyaEn busca de MarchenaEn busca del padre Mier, nuestro paisanoLa crisis de los emigradosHUELGA (ensayo de miniatura)

Disculpa

TesisAlegríaJuguetesLocurasPan de “munición”¿Truenos?HeroicidadSentimiento espectacularEl mártirLa heroína¡La Kodak!Corte transversalSuspicaciaUn descansoLos relinchosNotas

PRÓLOGO

El material de este libro pertenece todo a una época anterior a la guerra española, época que abarca más o menos mis diez años de Madrid, desde 1914 hasta 1924; desde los comienzos de la guerra europea hasta los comienzos de la dictadura militar; período que podría designarse, con el título de un libro de Luis Araquistáin, “entre la guerra y la revolución”. Buena parte de estas páginas ha aparecido antes en folletos de edición limitada. Mi propósito ha sido el reunir en un volumen de fácil acceso todo el material heterogéneo —estampas, memorias y viajes más o menos— que anda disperso y a riesgo de perderse en pequeñas ediciones de muy escasa circulación, añadiendo a la vez algunos capítulos inéditos. Dejo fuera de este volumen toda aquella parte de mi labor madrileña que forma ciclos bien definidos y ha de ser objeto de otros volúmenes: Visión de Anáhuac, El suicida, El cazador, Calendario, El plano oblicuo, libro de suprarrealismo “avant la lettre” que, aunque publicado en Madrid por cuidados del inolvidable Luis Bello, data de la primera época mexicana; las cinco series de Simpatías y Diferencias, los Retratos reales e imaginarios y demás papeles afines de periodismo literario; los ensayos de historia literaria ya dispersos en prólogos sobre el Cid, el Arcipreste de Hita, Lope, Ruiz de Alarcón, Quevedo, Gracián, ya aparecidos en repertorios técnicos, Revista de Filología Española, Revue Hispanique, Boletín de la Academia Española, o ya en volúmenes especiales como las Cuestiones gongorinas.

A raíz de mi llegada a Madrid —en las condiciones que dejo descritas en “Rumbo al Sur”—, me relacioné con la gente del Ateneo (Secretario, Manuel Azaña), que más tarde me honraría nombrándome Secretario de su Sección Literaria; me relacioné con el Centro de Estudios Históricos, donde me cupo la suerte de trabajar durante cinco años bajo la dirección de D. Ramón Menéndez Pidal, y rodeado de la compañía y consejo de Américo Castro, Federico de Onís, Tomás Navarro Tomás, Antonio G. Solalinde, Justo Gómez Ocerin. Mi fraternal amigo Enrique Díez-Canedo me puso en contacto con los señores Velasco y Acebal, que me acogieron tan gentilmente en la colección clásica de “La Lectura”. Más tarde se hizo cargo de estas ediciones Domingo Barnés, quien aceptó el plan de ciertos “Cuadernos Literarios” que inventamos un día Díez-Canedo, José Moreno Villa y yo, con el fin de dar salida a ciertos nombres nuevos, ante la superabundancia de libros traducidos que por entonces aparecían. En estos “Cuadernos Literarios” vino a publicar Azaña su primer libro. Cuando Azaña y Cipriano Rivas Cherif crearon La Pluma, tuve el privilegio de trabajar con ellos. Mi caro y admirado Juan Ramón Jiménez me llevó a la Editorial Saturnino Calleja, para ciertas labores de traducción y preparación de clásicos populares, donde disfruté el caballeroso trato de Rafael Calleja. Con Juan Ramón colaboré más tarde en la revista Índice. En sus pocos números, esta revista congregó a los más jóvenes: Federico García Lorca, José Bergamín, Dámaso Alonso, Jorge Guillén, Antonio Marichalar, Antonio Espina. La noble amistad de José Ortega y Gasset me valió desde el primer instante, asociándome primero al semanario España, después a El Imparcial y finalmente a El Sol, donde mucho tiempo redacté una página de “Historia y Geografía”, en los días de Manuel Aznar y Félix Lorenzo. Yo necesitaba un colaborador para los asuntos geográficos, y me acordé entonces de Juan Dantín Cereceda, cuyos trabajos ya me habían prestado grandes servicios en México, en mi cátedra de Historia de la lengua y la literatura españolas (Escuela de Altos Estudios). Dantín Cereceda era, a la sazón, catedrático en Guadalajara y, desde las páginas de El Sol, se fue acercando a la Universidad Central de Madrid. Nicolás M. de Urgoiti, gerente de la Papelera Española, fundó la Editorial Calpe —después reunida con la Espasa— cuya “Colección Universal” inauguré con cierta prosificación del Poema del Cid que ha corrido con fortuna. Colaboré un poco en las empresas americanistas de Rufino Blanco-Fombona, quien, entre otras cosas, me brindó la ocasión de presentar a Fray Servando Teresa de Mier en la “Biblioteca Ayacucho”. El director de la “Biblioteca Nueva”, José Ruiz Castillo, con quien me amisté desde los días del semanario España, también me publicó alguna cosa y me encargó, en los últimos años, el cuidado de las Obras de Amado Nervo. Don Ramón del Valle-Inclán, que fue mi vecino en el barrio de Salamanca, me tomaba algunas veces consigo, y juntos solíamos emprenderla hasta el Café Regina. Él me daba consejos sobre la manera de presentar los libros a la imprenta. Cuando ya me encontraba yo en París, en horas aciagas para él, fui el intermediario de la solicitud mexicana para este amigo de nuestro país, invariable y puro. “Azorín”, mi primer amigo de España, a quien conocía desde mi llegada a San Sebastián, se acordó un día de mí, desde la Subsecretaría de Instrucción Pública, que desempeñó pasajeramente, y me llevó a Burdeos en su compañía, de lo que queda memoria en este libro. Y aun el viejo traductor de Anatole France, aquel Luis Ruiz Contreras en cuya casa se habían juntado por primera vez los escritores del Noventa y Ocho, tuvo tiempo todavía, allá a mi llegada y cuando nadie me conocía en Madrid, de asociarme a algunos de sus trabajos.

Mi propósito al hacer estas evocaciones no es trazar el cuadro completo de la vida literaria que presencié en Madrid (mucho más habría que contar), sino sólo explicar las principales circunstancias de la elaboración de este libro.

Devuelto por 1920 al servicio exterior de mi país, aunque tuve que alejarme un poco de la literatura militante, nunca perdí mis contactos. La expresión de mi gratitud para mis compañeros de España —en que asocio a muchos otros que no tengo tiempo de nombrar— sería inagotable. Ellos saben que ninguno de sus actuales dolores puede serme ajeno y que siempre iluminará mi conciencia el recuerdo de aquellos años, tan fecundos para mí en todos sentidos. Aprendí a quererlos y a comprenderlos en medio de la labor compartida, en torno a las mesas de plomo de las imprentas madrileñas. La suerte me ha deparado el alto honor de encarnar, para la España nueva, la primera amistad del México nuevo, aunque la más modesta sin duda. Este honor no lo cederé a ninguno.

Buenos Aires, 14-IV-1937.

CARTONES DE MADRID[1914-1917]

A MIS AMIGOS DE MÉXICO Y DE MADRID, SALUD:

GAUTIER, pintor antes que poeta, se quejaba de que nuestra civilización fuese poco colorista. Después de él, han fracasado las últimas teorías literarias del color: ¿hay cosa más desacreditada, en efecto, que las teorías del color local? Buscamos ahora la realidad algo más allá de los ojos. Los mismos pintores han comenzado a desdeñar el dato naturalista de los ojos, y ya los cubistas se precian de ver con las manos, con el sentimiento muscular de la forma. No sin cierto regocijo, como el estoico, parece gritar nuestra civilización: “¡Perdí los ojos!”

El primer ataque a los ojos, a la objetividad visual, comienza con el descubrimiento de la escritura: en cuanto la línea cobra una intención jeroglífica, gana para el entendimiento lo que pierde para la sensibilidad. Recorred las salas de los museos: veréis que, invariablemente, la pobre gente ha dejado de ver los cuadros por leer los letreros que aparecen al pie. No se perdería mucho si se suprimieran los letreros. De igual modo, los hombres no se conforman con que los veamos; quieren, sobre todo, que los leamos.

No dudo que compartáis este sentimiento, al menos de un modo relativo. No dudo que os parezca ligero este cuaderno de notas y rápidos trazos, testimonio de lo más superficial que he visto en Madrid. ¿Necesito aseguraros que no para en esto mi interpretación de Madrid? ¿Necesito explicaros que sólo he querido reunir, en este cuaderno, esos primeros prejuicios de la retina, esos primeros y elementales aspectos que atraen los ojos del viajero? Poco a poco, me fui convenciendo de que el ibis o la flor de loto eran letras y que, juntas, tenían un sentido que era menester descifrar. Mientras tanto, me entretuve simplemente en mirarlos. Tampoco respondo de algunos resabios amargos de este primer gusto: consideren mis amigos que muchas de estas notas están hechas a media noche, rodando solo por esas posadas de Madrid, sin saber a lo que había venido y bajo el recuerdo de las cosas lejanas.

Madrid, mayo de 1917.

I. EL INFIERNO DE LOS CIEGOS

Santa Lucía nos libredel mal de gota serena…

EL MENDIGO y la calle de Madrid son un solo cuerpo arquitectónico: se avienen como dos ideas necesarias. La calle sin él fuera como un rostro sin nariz. Él es su cariátide y a la vez su parásito: le da consistencia y vive de ella. Es su parte más sensible, la que le comunica emoción. Como una supervivencia medieval (en aquellos siglos el pueblo cantaba la Danza de la Muerte y los nervios eran más duros), os sale al paso para sobresaltaros.

Hay un manco por Alcalá que pide limosna ofreciendo el fuego a los fumadores. Atisba, contraído de atención, el instante oportuno y, cuando alguien lleva el cigarrillo a la boca, frota el fósforo en su muñón de palo. El margen de probabilidad es mínimo: un segundo de vacilación, un soplo de viento, y la dádiva está perdida. Aquella viejecita, que pudiera ser una reliquia sagrada, canta tonadas ligeras a la puerta de los cafés. Otro, con un grito agudo y destemplado, acata terriblemente la fatalidad:

Las verdades no las quiero;

los consejos me hacen daño…

Hay ciegos guitarristas, murgas de ciegos, ciegos cantores, recitadores o meros implorantes; ciegos salmistas y ciegos maldicientes. Hay, en fin, los “oracioneros vistosos” de Cervantes: los falsos ciegos.

Con una crueldad castiza y rancia, el ciego de la calle de Carretas arroja su amargura a la cara de los pasantes en esta frase escueta, evidente:

—No hay pena como haber visto y no ver, hermanos.

(Dante la hubiera incrustado en sus tercetos.)

A unos los acompañan niños, mujeres; otros van solitarios, dando tropezones como para localizar al ente caritativo. A otros los guía la bestia fiel, la única de que se ha olvidado Buffon: el perro del ciego.

La ceguera ¿es hija del sol? Parece que la cultivara esta raza como una exquisita flor del mal.

Ciegos bien como vestiglos,

del mundo non vemos nada.

Así rezan las coplas que les componía el Arcipreste de Hita, siglo XIV.

II. LA GLORIA DE LOS MENDIGOS

ES LUGAR común entre los no conformistas españoles que el daño fundamental de la patria viene del procedimiento picaresco. Encarna, dicen, en la perniciosa listeza del político, en la espontánea sofistería del pueblo y hasta en su “teologismo” hereditario. Pero donde sin disputa este arte de engaño adquiere relieve mayor y aun tintes trágicos, es donde se aplica al más aguzado de los fraudes, a la más absurda paradoja práctica: al hábito, perpetuado en el arrabal, de no comer.

Cuando el héroe de la gesta llama a todos “los bachilleres pobres”, o cuando el poeta moderno increpa a los “muertos-de-hambre de toda la España”, tratan ambos de encauzar para algún objeto superior aquella energía gastada en regatearse el sustento. Pero la picaresca perdura, y la picardía suprema sigue practicándose alegremente. El hambrón se echa migas en las barbas para hacer creer que ha comido, y trae los pantalones raídos bajo la capa. A la Novela Española, imagen de esta trabajosa vida, han podido llamarla, sin hipérbole, la epopeya del hambre.

Hay un día, sin embargo, en que el pícaro se cansa: agótase la artimaña, se rinde el orgullo; la existencia, ruda, quiebra con su empuje a los muy sutiles. La mentira ya no aprovecha, y entonces resulta más útil la verdad. Del pícaro fatigado ha podido provenir el mendigo.

Implorar la caridad de la gente puede ser cínico, incómodo; pero es honrado y —lo que equivale a la honradez en el cielo de la razón pura— es directo. El acto de mendicidad es la esencia de todo acto utilitario. Tal vez lo que llamáis vuestro trabajo, el trabajo que os gana el sueldo, no es más que un sortilegio picaresco en redor de esta idea desnuda: pedir. Así, el trabajar para comer tiene, ante el mendigar, las ventajas sociales y las desventajas éticas que suele tener la mentira ante la verdad. Cabe, pues, considerar al mendigo como una decadencia social, mas como una regeneración ética del pícaro. Si en las calles de la ciudad veis un mendigo por cada fullero de antaño, será porque el pueblo se corrige.

Y el impulso de mendicidad desborda el disfraz con que, a veces, quieren solaparlo: el vendedor callejero no os vende propiamente su especie, sino que exige vuestra limosna, tratando de imponeros, en cambio, el billete de lotería o el periódico. Se ha visto al labrador dejar bueyes y arado para alargar la mano al caballero que pasa por el camino: he aquí un símbolo que quiero ofrecer a los fisiócratas. Porque bien puede ser la tierra la fuente misma de la riqueza, mas el acto primordial del lucro consistirá siempre en pedir, en mendigar.

Lo entendió muy bien don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. En Las paredes oyen, he encontrado los siguientes versos que me comprueban:

Porque ¿dónde encontrarás

hombre o mujer que no pida?

Cuando dar gritos oyeres

diciendo: ¡lienzo! a un lencero,

te dice: dame dinero

si de mi lienzo quisieres.

El mercader claramente

diciendo está sin hablar:

dame dinero, y llevar

podrás lo que te contente.

Todos, según imagino,

piden; que para vivir

es fuerza dar y pedir

cada uno por su camino:

con la cruz el sacristán,

con los responsos el cura,

el monstruo con su figura,

con su cuerpo el ganapán;

el aguacil con la vara,

con la pluma el escribano,

el oficial con la mano,

y la mujer con la cara.

III. TEORÍA DE LOS MONSTRUOS

YA SE sabe que Goya pintó monstruos y que antes los había pintado Velázquez. Este hombre de fuerte razón se conformó con las monstruosidades anómalas (si vale el pleonasmo), de esas que se ven de tarde en tarde, y las retrató tan a conciencia como si fueran dechados de belleza. El otro, calenturiento, descubrió la monstruosidad cotidiana y la trató a golpes nerviosos, como a verdadera aberración. Mientras para Velázquez resultaba un juego de la naturaleza, el absurdo fue para Goya el procedimiento constante, más o menos disimulado, de la naturaleza.

En efecto, este género de humorismo blasfemo y cruel es tardío: no viene del Renacimiento. Entre un pintor y otro pintor hay todo un latido filosófico.

El paseante de los barrios bajos tropieza, acaso, con una teoría de deformes. Comienza por contemplar, a lo Velázquez, con aristocrática atención, un monstruo, dos monstruos, tres. Ve pasar enanos, hombres con brazos diminutos o con piernas abstractas, caras que recuerdan pajarracos y pupilas color de nube. Al cabo, la frecuencia de la impresión se dilata en estado de ánimo. Ya no cree haber visto algunos monstruos, sino una vida monstruosa. Ahonda de Velázquez hacia Goya. La existencia misma va cobrando entonces aspecto de fracaso, la línea recta gesticula, el mundo está mal acabado. Y nace así un pesimismo hueco y sin dogma: un pesimismo de los ojos, del tacto, de todo el sentido muscular.

Hay pueblos que tienen fortaleza de Rey: ríen de los deformes y les hacen representar escenas de travesura. Pasan junto al mal sin dolerse. Sienten la herida y la equivocan por cosquilleo. Cualidad infantil es ésta; porque el amor de lo absurdo forma parte del apetito destructor, y todos los niños son como Goethe niño, que arroja por el balcón de su casa toda una alfarería de cocina. Despedazar el juguete y reír de la negación, he aquí la conciencia infantil. Ni la roja sensación del infierno despierta esos perezosos sentidos. La mula de Rabelais destroza al monje que la cabalga, y ríe el pueblo como príncipe que ignora el dolor. Los yangüeses aporrean al hidalgo… ¡Oh Guignol, Guignol! Nadie quiere tomar en serio a Polichinela.

IV. LA FIESTA NACIONAL

POR ALCALÁ, y como si fueran a la Plaza de Toros, suelen desfilar los cortejos rumbo al cementerio. Van gentes a pie, coches de alquiler, coches de hotel y hasta carretas de basura. El hijo del pueblo, que los ve pasar, no se atribula ni tiembla: se descubre, contempla familiarmente el féretro, y aun parece que se le oye lanzar aquella salutación elíptica en que se refleja su alma franca:

—¡Buenas!

Como quien saluda al vecino: ¡Buenas! El muerto es el amigo invariable. Todos los días se piensa en él y a diario se le mira pasar por las principales calles, que acaso le están dedicadas. ¡Buenas! Es el muerto de siempre, el mismo de ayer, el de mañana.

El cortejo llega al cementerio; pero, de regreso, se detiene en las Ventas. Allí la compañía se alegra, y hay guitarras. Es la juerga sorda, la juerga fúnebre, tan característica. (A la memoria del lector ¿no acuden las coplas grotescas de La mala sombra? Hay allí unas palabras llenas de verdugo y de camposanto.) Y la procesión es continua, como una fábula perenne y sin moraleja: mientras unos van con el muerto, otros vuelven con la guitarra.

Considerar la muerte con ojos familiares ¿dónde se ha visto? Para el pueblo estoico, ir al cementerio es como una fiesta popular.

Francisco A. de Icaza, docto en novelística española, me ha dicho:

—Asociar el amor y la muerte lo han hecho siempre los hombres; pero asociar la muerte y la risa, sólo un pueblo: por desdén al dolor, por desdén al trajinar de la vida. En la novela italiana del Renacimiento, hay historias de travesura que repiten en mil formas el motivo del fraile alegre y de la monja casquivana. En Francia, los asuntos meramente literarios se entretejen con los galantes. Sólo en España hay una literatura cómica de la muerte, y libros dedicados a narrar dichos agudos de los agonizantes. Y la tradición no se ha borrado.

Y aquí tres cuentos.

Ventura de la Vega, en el tránsito, reúne a sus deudos e íntimos para revelarles el secreto de su vida. Todos esperan terribles cosas:

—¡Me carga el Dante! —les confiesa.

Luis Taboada, moribundo, llama a su hijo:

—Ve —le dice— a la Parroquia de San José, y di que me manden los Santos Óleos; pero que sean buenos, que son para mí.

Y el novillero. El novillero que acosaba día y noche al “Lagartijo” pidiéndole la alternativa. Murió una tía de éste a quien él tenía por segunda madre. Pidióle el novillero la alternativa por el alma de su señora tía, y cedió el torero, como sensible. El primer toro que toca lidiar al nuevo matador resulta toro de bandera, que lleva la muerte en los cuernos. El padrino le ayuda, le prepara el toro:

—¡Tírate ahora! —le grita.

Y el ahijado se perfila; sabe que no podrá, da por segura la cornada y, resuelto a todo, vuelve un instante los ojos al maestro: advierte entonces el brazal negro, el traje negro y oro de “Lagartijo” que recuerda el luto reciente y, antes de arrancarse, todavía tiene tiempo —¡y ánimo!— para decir, jugando la vida y el vocablo:

—Maestro, ¿qué se le ofrece para su señora tía?

He aquí un pueblo que no teme a la muerte. Más aún: se hombrea con ella. La muerte, a veces, le hace reír. Las desgracias de Don Quijote, las villanas burlas de sus huéspedes, hacían reír a Cervantes: evoluciones de la sensibilidad, ha dicho sutilmente “Azorín”. “Guzmán de Alfarache” ve venir a uno que sale de la posada destemplado de risa. Oíd lo que imagina: “Sospeché si fuego del cielo consumió la casa y lo que en ella estaba… o, por lo menos… que, colgada de los pies en un olivo [la ventera], la hubiesen dado mil azotes, dejándola por muerta: que la risa no prometió menos.”

¿Que la risa no fue para menos? ¿Así, cínicamente, para deleite de los propios infiernos?

He aquí un pueblo que no teme a la muerte. Más aún: se hombrea con ella.

En los caprichos de Goya, en los dibujos de atormentados, de enfermos, de coji-mancos, hay unas palabras de burla espesa y buenota, llenas de cruel compasión:

—Pronto acabarán tus males…

—Ya te vas a morir, ¡qué bueno!

Y en sus cuadros negros, aquellos viejos de cara zorruna parecen sonreír con una alegría imperdonable: la alegría de sentirse horribles; de ser pesadillas, endriagos; de ir de juerga a los camposantos; de danzar toda una noche en ronda con los muertos.

¡Oh, mantos de murciélago, buitres-chambergos, manos leñosas, rostros picudos, nubes pestilentes!

V. EL ENTIERRO DE LA SARDINA

PONGAMOS un paréntesis a la ley social. Bajo el disfraz, que autoriza todas las franquezas, en la boca hueca de la máscara ríe el carnaval, rito higiénico de los desahogos.

En el poema de la Edad Media, Don Carnal se presenta matando y desollando reses. En las modernas prácticas madrileñas, el Carnaval se despide, hoy miércoles de ceniza, con el simbólico Entierro de la Sardina.

Pasemos de largo por la Castellana, sin reparar en las familias que se aburren oficialmente desde las tribunas o en las carrozas floreadas (¡oh triste carnaval sin música!). Hay que vadear el Manzanares: Madrid se realiza fuera de Madrid. He aquí el puente de la Reina Victoria, allí la Fuente de la Teja. Estamos en una pradera de troncos altos y derechos con ramos en las puntas: la Pradera del Corregidor. A lo lejos, las vidrieras del Palacio Real llamean de sol, por entre las varas de un paisaje de Isser. Hay una humedad olorosa y el día es anuncio de la primavera.

Acuden de todas partes los alegres grupos, las comparsas, en cómica peregrinación que evoca los cuentos de Chaucer. El columpio y el tío-vivo ostentan su amable frivolidad. Vibra en el aire y esmalta el suelo el papelillo de siete colores. De cuando en cuando, riegan el espacio los cohetes caudales.

Tañendo un cencerro, pasa el viático de la Sardina, con un figurón a la cabeza que no se sabe si es hombre o bulto de harapos. Síguenle unos muchachos pintarrajeados que se han improvisado disfraces con los tesoros del basurero. Aquí y allá, en el dominó de Pierrot, arde el amarillo canario. Las chulitas llevan trajes de hombres: torturado el seno en la camisa viril, andan con unos pasos equívocos, desequilibrados por el tacón alto, y en los tubos de los pantalones casi desaparecen sus piececitos de empeine respingado. Bajo la gorra asoman las bolsas del cabello; tras el antifaz, os espían unos pecadores ojuelos.

Unos hacen ronda, otros se persiguen. Aquellos dos paletos, luchando, repiten la suerte diabólica llamada por los conceptistas del siglo XVII “zancadilla de horca”. Algo tiene de las piruetas del jiu-jitsu que estuvo a la moda antes de la Guerra. Sólo imaginarla es un tormento, y la hallo descrita en ciertos romances de guapo donde se cuenta que mataron a uno

con zancadilla de horca,

pues, con los pies en el aire,

los brazos le fueron soga.

Por entre la multitud, va trastabillando un hombrecito inmaculado —un dandy extraviado seguramente—, a quien una curiosidad peligrosa atrajo hasta estas regiones del infierno. Tropieza, pide excusas, y va suscitando a su paso mil y un incidentes de cortesía.

El espectáculo, en efecto, es crudo y castizo, y hay que prevenir el ánimo; hay que saber aguantar el arañazo de la maldición castellana; hay que saber celebrar las insolencias del granuja aplaudido y los chistes del rufián contento.

El genio grotesco de la raza estalla aquí en todo su vigor. El hombre del pueblo ensaya alambicadas posturas y hace resorte de su cuerpo. Aquí el grito loco y lírico, la palabra sin contenido racional, tecnicismo de la extravagancia. He oído a un muchacho gritar a otro que llevaba una máscara de burro:

—¡Eh, tú, cabeza de ópera!

Dejo la exégesis a los maliciosos.

Pero nada es mejor que acatar, en sí misma, esta ideación deshilachada del hombre que se regocija. ¿Ni quién seguirá las cabriolas que hace con el alma y con el cuerpo este pueblo genial? Aquí los saltos animales de la risa y las sacudidas y el pataleo; aquí la gracia bronca, el gesto muñeco y la canción del taratachumba.

De pronto, rasgan el aire las cornetas acatarradas, los gañidos de la gaita y el latir del tambor. Y la danza, entonces, como en un organismo único, tiembla a un tiempo mismo en toda aquella red humana tendida por la pradera. El gaitero, que tiene una inquietud divina, se balancea, entornando los ojos de pestañas rubias.

La riqueza del carnaval plebeyo consiste en que es una creación. Aquí no se ha comprado el disfraz, ya hecho, en los almacenes, ni el que se disfraza quiere repetir siluetas de la historia. Aquí la mascarada ha brotado, como del ombligo de la tierra, del montón de los despojos, del bagazo de la ciudad, de la basura y del estiércol. Así es: del saco del trapero surge la creación del Carnaval. Y he aquí cómo esta sutilísima industria de recoger lo que otros tiran —fábula del sabio más sabio, o del más pobre, que todo es uno— halla por fin su justificación plena y estética el día en que el chico del arrabal, con un chispazo del fuego hereditario, se encaja hasta las orejas el hongo desgarrado, mete las piernas por las mangas de su blusa, se envuelve en un trapo habido de limosna, y llega botando y girando hasta la Pradera del Carnaval.

El mendigo, o no se viste de nada, sino meramente de fantasía —y entonces engendra monstruos que hubieran desconcertado la imaginación febril de San Antonio—, o descubriendo por su cuenta la paradoja del poeta inglés ¡se viste de mendigo!

Y la escena se desarrolla como en el cuadro de Bosco el flamenco, cuyo recuerdo, mientras la presenciábamos, estuvo acosándonos como una avispa: míranse, bajo el carro, todas las alimañas que horadan la tierra y devoran las semillas, con sus hocicos en punta de alfiler y con sus ojitos de chaquira. Pero la alimaña va transformándose al trepar por la masa de heno que cabecea en el carro. Ya arriba, hay unas figuras humanas que tocan instrumentos de música. Y el carro, los hombres, las bestias y los monstruecillos se desarrollan bajo el ojo de llamas. Así, desde la fragua del carnaval plebeyo, donde se mezclan en borrasca los desperdicios de la vida, nos ha parecido mirar la escala que liga el monstruo al hombre, y a éste lo confunde con el misterio.

Todo el día ha cantado esta gente, todo el día ha bebido y ha bailado, y aún vuelve por la noche alborotando las calles y revoloteando en torno a los faroles. Y si la fuerza de las razas se mide por su resistencia a la alegría… ¡Oh España! ¡Oh España!

VI. EL MANZANARES

DEL MANZANARES —río sin agua— hace siglos que se burlan las gentes. Todo el que deja un trago en el vaso se acuerda de hacerle una limosna al Manzanares. Quevedo, en uno de sus romances, le decía:

Manzanares, Manzanares,

arroyo aprendiz de río…

Cuando la novela picaresca evolucionó, el héroe cedió el puesto a la heroína: ya no fue el Lazarillo de Tormes, fue la Teresa de Manzanares, hija de las lavanderas del río.

En el siglo XVII, el regidor Juan Fernández hizo olvidar este lavadero de Madrid por otro que estableció hacia el sitio donde hoy se encuentran los jardines del Ministerio de la Guerra. Tirso de Molina lo recuerda en gorgoritos poéticos de dudoso gusto —jugando con la imagen del amor y de la burbuja de jabón—, en La huerta de Juan Fernández, comedia famosa:

¡Bendito sea el regidor

que, entre floridos matices,

condujo jabonatrices

para que se lave amor!

En aquella huerta, como en el Jardín de las Damas, lugar de charlas literarias, se comentaban los nuevos libros y las nuevas representaciones.

Pero los amantes eran fieles al Manzanares, y el Sotillo seguía siendo rincón de enamorados. Las citas, concertadas acaso en las Platerías, allí se cumplían. Allí fingía sus fantásticas bodas aquel imaginado embustero, en cuyos labios era la verdad sospechosa.

En el paisaje fino y exquisito de Madrid, el Manzanares, a la hora del crepúsculo, haciendo, al peinar las juncias, un órgano de agua casi silencioso, pone un centelleo de plata. Por su orilla se remecen las lavanderas, los brazos metidos en la espuma, al arrullo de la tradicional canción. Goya, en uno de los rasgos más amenos de su pincel, ha copiado la pradera de San Isidro, por donde circula el Manzanares.

Estos ríos sedientos excitan el sentido simbólico: parecen imagen de una vida que se ha desangrado, pero que no quiere acabar…