Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Renaissance du livre

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Französisch

S’informer de l’origine, de la composition ou de la qualité nutritionnelled’un aliment relève souvent du parcours du combattant.L’interlocuteur n°1, c’est indéniablement l’étiquette. Idéalement, elle doit être la carte d’identité du produit. Mais comment lire etcomprendre cette étiquette ? Pouvons-nous lui faire confiance ? Est-ce réglementé ? Est-ce une réelle source d’informations utiles ouplutôt un support du marketing ? Que signifient tous ces fameux E... ? Comment interpréter les dates de péremption ? Puis-je faireconfiance aux dénominations et aux illustrations ? Comment comprendre les éventuelles informations nutritionnelles ? C’est à cesquestions, et bien d’autres, que nous tenterons de répondre dans cet ouvrage. Mais rassurez-vous... loin de nous l’idée d’une analysejuridique ou scientifique des étiquettes. Du concret et encore du concret ! Tel sera notre credo, conscient qu’un consommateur bieninformé en vaut deux. Certes, nous n’aurons pas la prétention d’être exhaustif mais multiplierons au maximum les exemples pratiquesdevant vous permettre de choisir en connaissance de cause et de déjouer les pièges parfois tendus.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 129

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

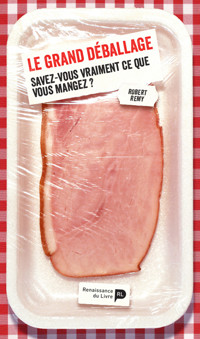

Le grand déballage

Avenue du Château Jaco, 1 - 1410 Waterloo

www.renaissancedulivre.be

Renaissance du Livre

@editionsrl

Le grand déballage

Robert Remy

Couverture : Cédric Michiels

Maquette : Delphine Dupuy

Mise en pages : Josiane Dostie

ISBN : 978-2-50705-515-8

© Renaissance du Livre, 2017

Tous droits réservés. Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans une banque de données ni publié sous quelque forme que ce soit, soit électronique, soit mécanique ou de toute autre manière, sans l’accord écrit et préalable de l’éditeur.

Robert Remy

Le grand déballage

Tout savoir sur les emballages alimentaires

-

Avant-Propos

-

Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous passerez à table durant votre existence ? Imaginons une durée de vie de 75 ans, à raison de trois repas quotidiens… Résultat : vous prendrez plus de 80 000 repas et absorberez une centaine de tonnes d’aliments ! Mais savez-vous précisément ce que vous mangez ? Les sociologues se sont souvent penchés sur notre relation à l’alimentation. Leurs conclusions peuvent se résumer ainsi : dans les années 1980, l’attitude du consommateur était « Dites-moi » (la confiance était de mise) ; dans les années 1990, c’était plutôt « Montrez-moi » (la prolifération des grandes surfaces rendait plus difficile l’accès à l’information) et depuis les années 2000 (les crises de la vache folle et de la dioxine étant passées par là), c’est carrément « Prouvez-moi » !

Très souvent, nous avons, aujourd’hui, le sentiment que face à un acte aussi fondamental que celui de manger, nous sommes abandonnés à nous-mêmes, que les acteurs « se défilent » derrière la philosophie « Moins le consommateur en sait, mieux c’est ». En effet, s’informer de l’origine, de la composition et de la qualité nutritionnelle d’un aliment relève souvent du parcours du combattant.

L’interlocuteur no 1, c’est indéniablement l’emballage, et plus particulièrement l’étiquette ! Idéalement, celle-ci doit être la carte d’identité du produit. Mais comment la lire et la comprendre ? Pouvons-nous lui faire confiance ? Est-ce réglementé ? Est-ce une réelle source d’informations utiles ou plutôt un support marketing ? Que signifient tous ces fameux E… ? Comment interpréter les dates de péremption ? Peut-on faire confiance aux dénominations et aux illustrations ? Comment comprendre les éventuelles informations nutritionnelles ? C’est à ces questions, et à bien d’autres, que je tenterai de répondre dans cet ouvrage. Mais rassurez-vous : loin de moi l’idée d’effectuer une analyse juridique ou scientifique des étiquettes. Du concret, et encore du concret ! Tel sera mon credo, conscient qu’un consommateur bien informé en vaut deux ! Certes, je n’aurai pas la prétention d’être exhaustif, mais je multiplierai au maximum les exemples pratiques devant vous permettre de choisir en connaissance de cause et de déjouer les pièges parfois tendus.

1

-

Le vrac : le parent pauvre en matière d’étiquetage

-

Si j’achète du jambon cuit à la découpe, je recevrai moins d’informations que si je l’achète préemballé.

Vous pensiez sans doute le contraire, mais faites l’expérience ! Un coup d’œil au rayon de la charcuterie à la découpe et vous aurez vite compris. Aucune mention de la présence éventuelle d’additifs, aucune date limite de consommation, aucune information nutritionnelle. Autant de mentions que vous retrouverez sur le même jambon cuit préemballé. Et malheureusement, le personnel en charge du rayon sera, le plus souvent, bien en peine de répondre à vos questions légitimes.

Attention : le jambon cuit n’est pas le seul aliment concerné ! C’est le cas de la plupart des aliments présentés sous cette forme. Mais pourquoi donc une telle différence ? Parce que tant le législateur européen que la plupart des législateurs nationaux l’ont voulu ainsi. À l’image de nombreux produits de consommation, l’alimentation n’échappe pas à la règle (règlement no 1169/2011 dit INCO, pour celles et ceux qui souhaitent en savoir davantage). Aujourd’hui, l’écrasante majorité des réglementations qui l’encadrent sont édictées par l’Union européenne mais, très régulièrement, celle-ci laisse à chaque État membre une large marge de manœuvre, en ce qui concerne tant leur application que leur contrôle. Et en ce qui concerne l’étiquetage, on lit ainsi qu’« il convient que les États membres conservent le droit d’établir les normes régissant l’information sur les denrées alimentaires non préemballées, en fonction des conditions pratiques et de la situation sur leur territoire ». Comprenne qui pourra le bien-fondé d’une telle philosophie.

Pour faire bref : outre le prix, bien entendu, vous ne trouverez généralement que la dénomination. Seule obligation : la mention des allergènes qui, nous le verrons, est parfois loin d’être réellement utile. « Mais, me direz-vous, je lis pourtant parfois “classe 1” ou “supérieur” sur des fruits ou des légumes vendus en vrac. » Et vous avez parfaitement raison. N’y attachez cependant qu’une importance toute relative. Il s’agit le plus souvent de catégories commerciales (fixées au niveau du commerce de gros sur base du calibre ou encore de l’homogénéité des lots) peu utiles au consommateur. Laissez-vous plutôt guider par votre œil, votre odorat ou votre toucher pour les choisir !

2

-

Méfiez-vous des illustrations et mentions alléchantes

-

Un pot de yaourt « aux fraises » contient parfois moins d’une fraise.

Avouons-le : qui ne s’est jamais laissé tenter par une illustration alléchante ? Une croquette de crevettes débordant de crevettes, un yaourt « aux fraises » plein de fruits ou un potage renfermant de « nombreuses » boulettes… Les professionnels du marketing l’ont bien compris. Ils ont fait du célèbre slogan d’un hebdomadaire, « Le poids des mots, le choc des photos », leur outil de travail. Certes, la législation est précise : lorsqu’un emballage met en évidence un ingrédient sous la forme d’une illustration ou d’une mention, le pourcentage de cet ingrédient doit être mentionné dans la liste des ingrédients. Mais pressés par le temps, nous sommes pourtant nombreux à ne faire confiance qu’à la face principale de l’emballage. Durant ma carrière, j’ai souvent eu l’occasion de décrypter ces étiquettes et, me croirez-vous ?, j’ai souvent dû m’y reprendre à deux fois pour me convaincre de certaines supercheries. Voulez-vous quelques exemples ? Un pot de yaourt (avec de belles fraises mises en avant) se dit « yaourt à 20 % de préparation de fruits – avec petits morceaux de fruits ». Incrédule, je passe à la liste des ingrédients et y lis « fraises : 6 % ». Sachant qu’une fraise pèse, en moyenne, 10 grammes, ce pot de 150 grammes ne renferme même pas UNE fraise ! Autre exemple : une boîte de potage aux boulettes vous propose une assiette fumante dans laquelle baignent de nombreuses boulettes. En y regardant d’un peu plus près, j’apprends qu’il s’agit du nombre de boulettes présentes dans la boîte… et non pas par assiette ! La démarche est bien connue : mettre en évidence les ingrédients nobles. Affirmer qu’un aliment est préparé « à l’huile d’olive » est porteur. Il n’est pourtant pas rare de constater qu’il renferme bien plus d’huile de soja ou de tournesol que d’huile d’olive.

Deux autres techniques sont aussi souvent utilisées pour nous attirer : la référence à une production « artisanale » et l’origine géographique. Très logiquement, ce qui est « artisanal » est forcément plus « naturel » et plus « sain ». Détrompez-vous pourtant. La confiture « de tante Joséphine » ou le potage « secret de grand-mère » renferme bien des ingrédients et additifs qu’ignoraient nos grands-parents ! Tout comme cette « salade au crabe king artisanale » qui contient bien plus de surimi (cette imitation de crabe) et d’arôme de crabe que de crabe… Ce que vous ne pouvez apprendre qu’en lisant la liste des ingrédients. Peut-on parler d’infraction ? Pas vraiment, dans la mesure où de tels paradoxes ne sont le résultat que d’un vide juridique quasi généralisé. En Belgique, seul le jambon cuit « artisanal » doit répondre à des exigences de composition plus contraignantes. La France, par contre, a davantage balisé l’utilisation des termes « campagne », « fermier », « paysan », « artisanal », « à l’ancienne », « traditionnel » et « maison » ou « fait maison ».

Un mot enfin sur l’origine prétendue de certains aliments (pizza, tiramisu, paella, pesto, etc.) : ceux-ci suggèrent, rien que par leur nom, qu’ils proviennent d’un pays ou d’une région donnée. Ils constituent souvent des arguments de vente efficaces. Mais ouvrez l’œil : des antipasti arborant fièrement les couleurs italiennes pourraient être fabriqués en Suisse ou un « jambon cru italien » provenir de France. Parfois même, certains aliments font tout pour vous faire croire qu’ils sont ce qu’ils ne sont pas ! J’ai ainsi découvert un fromage qui, par les couleurs, le graphisme et la marque utilisés ne pouvait me convaincre que d’une seule chose : il s’agissait de feta. Rien de tout cela, pourtant, puisqu’en lisant attentivement l’étiquette, j’ai appris qu’il s’agissait d’un fromage à base de lait de vache et non de brebis. Soyons clairs : ces astuces d’étiquetage ne sont nullement synonymes d’une qualité médiocre, mais bien d’une volonté d’influencer notre acte d’achat. À nous d’y être attentifs en lisant attentivement tant la liste des ingrédients que le lieu de fabrication.

3

-

Lire les étiquettes ?Oui, mais sont-elles toujours lisibles ?

-

1,2 mm ? C’est la hauteur minimale des caractères devant figurer sur une étiquette.

La législation est assez précise : « Les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. Elles ne sont en aucune façon dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant. […] les mentions obligatoires […] sont imprimées de manière clairement lisible dans un corps de caractère dont la hauteur […] est égale ou supérieure à 1,2 mm. Dans le cas d’emballages […] dont la face la plus grande a une surface inférieure à 80 cm2 [une barre de chocolat, par exemple], la hauteur […] est égale ou supérieure à 0,9 mm. »

Cela peut paraître surréaliste, mais, croyez-moi, cette disposition a fait l’objet de nombreuses et longues négociations. Le projet initial de législation se montrait plus favorable à une lisibilité plus aisée… mais le lobbying a joué son rôle. Qui ne s’est jamais dit qu’une loupe serait bien utile pour décrypter la liste des ingrédients ou la composition nutritionnelle ? Reconnaissons-le : les fabricants pourraient nous rendre la vie plus facile ! Trop souvent, cette taille minimale de 1,2 mm est considérée comme maximale. La difficulté ne s’arrête malheureusement pas là : la couleur utilisée (par exemple des lettres blanches sur un fond jaune) complique encore la lecture. Si vous estimez qu’il vous est bien difficile, pour ne pas dire impossible de décrypter une étiquette, n’hésitez pas à contacter le service consommateurs du fabricant ou du distributeur et à lui faire part du désagrément. Une réaction massive des consommateurs devrait l’inciter à satisfaire vos souhaits.

4

-

Entre la dénomination et la réalité,il y a parfois un monde

-

Un bouillon de poule peut ne renfermer que… 0,4 % de viande de poule.

Sur notre carte d’identité apparaît d’abord clairement notre nom. Il doit en aller de même pour un aliment, puisque la loi précise que « la dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale ». Est-ce à dire que toute dénomination est clairement balisée par des critères légaux de composition ? Non, car « en l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel ».

D’autres dispositions sont également prévues pour définir au mieux ce que le consommateur achète. Au cas où l’omission de cette information serait susceptible d’induire l’acheteur en erreur, cette dénomination doit également préciser l’état physique dans lequel se trouve la denrée ou le traitement qu’elle a subi : en poudre, lyophilisé, concentré, fumé, surgelé, recongelé. Lorsque l’aliment a été congelé avant la vente et vendu décongelé, la mention « décongelé » doit accompagner cette dénomination. Si le fabricant l’estime utile, un mode d’emploi et des conseils de conservation l’accompagneront.

Il existe deux obligations concernant plus particulièrement les produits de viande et de la pêche :

àLes produits à base de viande et de la pêche se présentant sous la forme d’un morceau, d’un rôti, d’une tranche, d’une portion, d’un filet, d’une carcasse de viande ou d’un produit entier de la pêche et auxquels plus de 5 % d’eau ont été ajoutés doivent clairement mentionner la présence de cette eau ajoutée.

àLorsque ces mêmes produits donnent l’impression d’être faits d’une pièce entière de viande ou de poisson mais qu’en réalité, ils sont constitués de différents morceaux liés entre eux par divers ingrédients, la mention « viande reconstituée » ou « poisson reconstitué » doit être présente.

Revenons-en à ces dénominations légales et usuelles. La philosophie du législateur, qu’il soit européen ou national, m’a d’ailleurs été souvent rappelée lors de débats parfois musclés : « Ce n’est pas parce qu’une dénomination n’est pas légalement définie qu’elle ne peut pas être utilisée. » Voyons cela au travers de quelques exemples. Quelques mots d’abord des confitures et assimilés. Confiture, gelée ou marmelade, c’est du pareil au même ? Pas du tout ! La confiture doit, légalement, être préparée avec de la pulpe et/ou de la purée de fruits, tandis que la gelée le sera essentiellement à base de jus de fruits. Quant à la marmelade, elle sera exclusivement fabriquée au départ d’agrumes (orange, citron, etc.). Mais il y a plus… Parfois, vous lirez sur l’étiquette « confiture » et parfois « confiture extra ». La première devra renfermer au moins 35 % de fruits et la seconde 45 %, ces pourcentages correspondant à la quantité de fruits présente dans le produit final.

Jus d’orange, jus d’orange à base de concentré, nectar d’orange, limonade : comment s’y retrouver ? Si vous lisez « jus d’orange » sur une étiquette, il s’agit d’un jus mis en bouteille immédiatement après le pressage des oranges. Mais parfois, vous lirez « jus d’orange à base de concentré » (c’est le cas de la plupart des jus industriels). De quoi s’agit-il ? Dans le pays de production, une fois les oranges pressées, le jus est chauffé jusqu’à évaporation d’une grande partie de l’eau. La masse qui en résulte (un huitième environ du volume initial) est ensuite congelée et exportée sous cette forme vers nos pays. Vous l’aurez compris : les frais de transport sont largement réduits ! À son arrivée chez nous, ce concentré est décongelé, on y rajoute l’eau initialement éliminée (et même certains arômes) et le tour est joué. Le jus ainsi reconstitué subit alors un traitement de conservation par la chaleur et est enfin commercialisé. De tels jus ne sont-ils pas trafiqués ? On pourrait effectivement le craindre, mais soyez rassurés : tous les contrôles démontrent qu’il n’en est rien dans l’écrasante majorité des cas. Parfois, pourtant, le législateur ne nous facilite pas les choses. Peut-être vous êtes-vous déjà laissés tenter par du « nectar d’orange » ? Du jus de qualité supérieure et moins cher ? Il est vrai que dans la mythologie grecque, le nectar était le breuvage des dieux donnant l’immortalité à ceux qui en buvaient. On en est bien loin. Un nectar d’orange, c’est, légalement, un jus d’orange dilué à 50 % ! Autant le savoir, non ?

Passons aux limonades. La « limonade au jus de fruit » doit renfermer au minimum 10 % de jus de fruit, la « limonade aux extraits de fruits » (c’est le cas des boissons au cola) doit être à base, comme son nom l’indique, d’extraits de fruits et enfin la « limonade