Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Third Editions

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Französisch

En trente-cinq ans d’existence, Final Fantasy a su capturer l’imagination d’un public toujours plus large ; difficile pourtant d’en expliquer la raison. L’aventure du RPG japonais, dont la saga de Square Enix est sans nul doute le plus prestigieux ambassadeur, a décidément quelque chose de particulier dans le monde du jeu vidéo, et peut-être même dans celui de la fiction. Il n’est pas nécessaire de se focaliser sur les nombreux emprunts à la mythologie, ses dieux et ses bestiaires pour voir en Final Fantasy une énième tentative d’écrire le grand récit de l’humanité. Au travers des siècles, nous n’avons cessé de dépeindre l’homme dans toute sa complexité, en utilisant le récit comme la forme la plus à même de transmettre les idées les plus subtiles. Final Fantasy, en faisant briller ces éléments et structures universelles communes à bien des civilisations, nous raconte encore une fois à quel point l’existence elle-même a tout d’une fantaisie, que l’imagination est un langage exprimant une vérité qui, peut-être, nous dépasse, mais dont l’art se fait le canevas.

À travers les travaux de Carl Gustav Jung, Joseph Campbell, Erich Neumann, Mircea Eliade ou encore Jordan Peterson, ce livre tâchera de faire émerger l’essence de Final Fantasy, qui est à certains égards un récit mythologique moderne.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 557

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Introduction

« Je ne me lasse pas de répéter que ni la loi morale, ni l’idée de Dieu, ni une quelconque religion ne s’est jamais saisie de l’homme de l’extérieur, tombant en quelque sorte du ciel ; l’homme au contraire, depuis l’origine, porte tout cela en lui, et c’est d’ailleurs pourquoi, l’extrayant de lui-même, il le recrée toujours à nouveau1. »

Quelques heures avant le début de la conférence de Sony, la rumeur courait déjà, dans les allées du salon de l’E3 2015, qu’un gros coup était en train de se préparer. Une annonce tonitruante, qui fera trembler l’impressionnant L.A. Memorial Sports Arena où vont s’agglutiner des milliers de journalistes venus du monde entier, fidèles de la messe annuelle et prêts à répandre la bonne nouvelle. Ceux restés dans leurs locaux réagissent et streament en direct la conférence, pour certains au beau milieu de la nuit, de concert avec des millions de paires d’yeux rivés sur leurs écrans, incapables d’en rater une miette. Quand apparaissent les premières images d’un Midgar à échelle réaliste, on refuse d’y croire. On évite d’être trop enthousiaste, mais on ne peut s’empêcher de sourire la bouche ouverte. On se regarde les uns les autres, partageant des émotions sans rien dire. Et puis, les lettres magiques apparaissent. Final Fantasy VII, bientôt vingt ans après sa sortie sur PlayStation, va connaître un remake. La liesse est la même dans le stade que chez le fan ayant bravé le sommeil de l’autre côté du monde et manqué d’en faire tomber son téléphone. Tous ceux qui prendront la plume pour témoigner de ce qu’ils ont vu ce jour-là diront la même chose : Sony a dominé l’E3. Ce n’étaient pas tant des adultes professionnels qui applaudissaient cette incroyable annonce : c’étaient des ex-mômes chargés d’une émotion qui remonte à leur première partie de Final Fantasy VII. La joie était tellement communicative qu’au-delà de la bande-annonce elle-même, les vidéos de réactions en direct des joueurs comme des journalistes dépasseront pour certaines le million de vues sur YouTube, le même commentaire revenant très fréquemment : « Même des années après, j’en ai toujours des frissons. »

Parce qu’il était le premier épisode de la série de Square à s’installer sur la PlayStation de Sony, inaugurant ainsi le passage à la 3D, mais aussi parce que le public européen n’avait encore jamais pu toucher à un Final Fantasy – et plus généralement un RPG japonais d’envergure –, Final Fantasy VII a signé un avant et un après dans la vie de nombreux joueurs, une première incursion dans ce que l’on pourrait appeler une aventure vidéoludique à grande échelle. Pour quelqu’un qui ne jouait qu’une heure ou deux par jour, venir à bout d’un jeu comme Final Fantasy VII avait presque valeur d’accomplissement, mais comme le suggère le dicton bien connu, le trésor n’est pas au bout du chemin, le trésor, c’est le chemin. Et l’aventure de Cloud et de ses camarades, qui mêle drame, justice, amour, vengeance et détresse n’a pas laissé grand monde indifférent. À plus forte raison chez les petites mains qui peinaient encore à atteindre les gâchettes de la manette.

On a tous notre propre histoire, en ce qui concerne Final Fantasy. Par quel épisode on a commencé, lequel on préfère, dans quelles circonstances on y a joué, avec qui, etc. Mais sa force d’évocation ne peut pas être réduite à un simple plaisir nostalgique. Certes, l’enfance et l’adolescence sont des périodes formatrices où les premières expériences artistiques ont tendance à servir de moules pour les goûts personnels, mais ce serait ignorer ce qui fait tout le sel de Final Fantasy. Au fond, dans quoi est-ce que l’on s’embarque vraiment lorsqu’on sélectionne « Nouvelle partie » ? Quel genre d’histoire raconte le RPG japonais ? C’était aussi, pour de nombreux joueurs, un premier contact avec tout un lexique mythologique empruntant aux panthéons grecs, nordiques, sumériens, incas ou encore celtes. Si l’épée Excalibur est entrée depuis longtemps dans la culture populaire, on pourra certainement remercier Final Fantasy d’avoir fait découvrir à une audience moderne Ifrit, Quetzacóatl, Bahamut ou encore Léviathan ! Toutefois, si l’on doit parler d’inspirations mythologiques pour Final Fantasy, se contenter de ces références somme toute assez superficielles serait passer totalement à côté du sujet. Sujet qui est justement celui de ce livre.

Vieilles histoires et nouveaux conteurs

Peu importe que le décor soit médiéval ou cyberpunk, Final Fantasy raconte de vieilles histoires. L’éternel conflit entre la lumière et les ténèbres, l’ordre et le chaos, le soulèvement contre un empire tyrannique ou la quête intérieure du héros à la divine destinée sont des motifs très anciens. Mais quand nous parlons de vieux récits, nous ne suggérons pas que les scénaristes et les développeurs se sont contentés de ressortir d’antiques livres poussiéreux oubliés par le temps, pour y caler des personnages à la chevelure hirsute et des autruches jaunes. Au contraire, les motifs et archétypes peuplant les mythes et légendes anciennes ne sont pas cloisonnés dans une époque en particulier : ils sont le matériau atemporel à partir duquel les grandes histoires sont imaginées. Si l’œuvre de Shakespeare, par exemple, continue d’être abondamment étudiée de nos jours, c’est parce qu’en plus du génie du dramaturge, ses intrigues font résonner ces éléments fondamentaux de la psyché humaine, et notre capacité à nous les représenter par la fiction, l’image. Le Songe d’une nuit d’été (1600) s’inspirait à la fois des Métamorphoses d’Ovide (an 8 après J.-C.) et de la littérature médiévale ouest-européenne, en mêlant dieux grecs et créatures féeriques, tandis que Roméo et Juliette (1597), plus terre-à-terre, renvoyait clairement au mythe de Pyrame et Thisbé, en plus de tirer le nom des familles Capulet et Montaigu de la Divine comédie de Dante. L’on sait également que Hamlet (1602) faisait partie des inspirations pour Le Roi Lion (1995) de Disney, en plus des histoires bibliques de Moïse et de Joseph. Les motifs de l’oncle ou du frère usurpateur tuant le roi et envoyant en exil le prince légitime sont aussi vieux que notre capacité à les écrire, peut-être plus anciens encore ; on peut même remonter au mythe d’Horus se vengeant de son oncle Seth pour avoir tué son père Osiris ! C’est d’ailleurs un bon résumé du récent Thor (2011), qui fondait ces motifs dans une version quelque peu altérée des mythes nordiques, les comic books n’étant de toute façon pas étrangers aux références mythologiques de tout ordre. Il suffit pour le voir de comparer la multiplicité des versions du même personnage, tel Batman, avec les différents cultes célébrés pour le même dieu, selon l’époque ou l’endroit ; les représentations changent, les détails diffèrent, mais le noyau, l’archétype, est éternellement fertile : « La mythologie n’est pas une relique pittoresque du passé, mais un complexe vivant d’images archétypales, dynamiques, natives et révélatrices d’un substrat fondamental et constant de la psyché humaine2 », disait l’éminent mythologue Joseph Campbell. Comprenez donc que lorsque l’on parle d’inspirations mythologiques pour Final Fantasy, on ne s’arrête pas à des noms, mais on cible plutôt ces fameux « substrats » desquels ont émergé bien des récits dans l’histoire de l’humanité, et où la psychanalyse a vu, au cours du XXe siècle, l’origine de l’expression artistique : « La psychologie analytique considère que la structure psychique est déterminée par des dominantes a priori transpersonnelles, les archétypes, qui sont des éléments ou organes de la psyché influant dès le départ sur l’histoire de l’être humain3. » Alors, finalement, qu’est-ce qui fait qu’à une époque aussi déspiritualisée que la nôtre, où l’on tend même à s’enorgueillir de ne pas être sensible à des « superstitions dépassées », la populace se rue dans des salles obscures pour assister aux énièmes représentations d’histoires vieilles de quatre mille ans ? Pourquoi à l’heure du rationalisme et du rejet de l’idée même de mythes fondateurs, des récits comme Final Fantasy soulèvent-ils les foules et génèrent-ils des émotions profondes et surtout communicatives ? On ne peut pas que parler de divertissement. Ce n’est pas l’aspect « divertissant » des mythes, des légendes ou bien des contes de fées qui a assuré leur survivance sans qu’ils n’aient jamais été couchés sur le papier. Au-delà de l’enrichissement individuel que la série de RPG de Square procure, leur célébration à l’échelle collective comble peut-être le vide laissé par l’abandon des rituels : « C’est là que gît l’importance sociale de l’art, qui travaille continuellement à l’éducation de l’esprit-du-temps en faisant surgir les formes qui justement lui faisaient le plus défaut. Se détournant de l’insatisfaction du présent, l’aspiration de l’artiste s’enfonce dans l’inconscient jusqu’à atteindre les images archaïques, celles qui seront les plus aptes à compenser l’imperfection et l’unilatéralité de l’esprit de son temps. L’artiste se saisit de ces images, les tire de leur très profonde inconscience pour les rapprocher de la conscience, et il en travaille les formes jusqu’à ce que l’homme contemporain puisse les accepter, selon ses capacités de compréhension4. »

Cette citation, nous la devons à Carl Jung, dont nous évoquerons continuellement le travail au cours des prochains chapitres. Le psychiatre suisse avait identifié ces archétypes comme des modèles fondamentaux de la psyché humaine, constellés dans ce qu’il appelait « l’inconscient collectif », ce puits d’images archaïques enfoui au plus profond de nous-mêmes, et que les mythes tendent à mettre en scène. En somme, nous continuons de raconter les mêmes histoires, mais nous le faisons juste d’une manière différente. La fascination du joueur au moment de la mort d’Aerith, de la fin du monde orchestrée par Kefka, de la séparation de Tidus et Yuna ou de l’avènement du roi Noctis n’est pas plus nouvelle que celle ressentie au coin du feu par le public des premiers conteurs, l’imaginaire bercé par les mythes d’origine où les héros solaires triomphaient du serpent du chaos. À ce titre, on pourrait presque considérer, c’est même là le sous-titre de cet ouvrage, que le RPG japonais, dont Final Fantasy est le plus prestigieux représentant, fait office de mythe moderne. L’enthousiasme, la passion et la fidélité de son public sont symptomatiques du besoin de chacun de se retrouver dans des histoires de ce type, de les entendre, de les jouer, de les interpréter, de les partager. Car tout aussi pragmatiques que nous soyons devenus, notre propension à raconter la condition humaine par des récits héroïques ne disparaîtra jamais, bien au contraire : « On peut affirmer que, si l’on réussissait à supprimer d’un seul coup toute tradition dans le monde, toute la mythologie et toute l’histoire religieuse recommenceraient à leur début avec la génération suivante. Très peu d’individus réussissent, à l’âge où l’on a une certaine témérité intellectuelle, à se défaire de la mythologie ; la masse n’y parvient jamais. Tous les éclaircissements restent sans effet ; ils détruisent uniquement une certaine forme passagère de manifestation, jamais la tendance créatrice5. » Pensez aussi à la frustration et à l’inquiétude des fans à l’idée de potentiels changements de l’histoire dans Final Fantasy VII Remake ; changer sciemment un passage d’un conte lorsqu’on le lit à un enfant entraîne souvent une réaction immédiate, épidermique : « Mais non, c’est pas ça, l’histoire ! » L’attachement émotionnel aux récits fantastiques est réel, intense, et ne disparaîtra jamais, tant que l’homme sera homme.

Pourquoi le RPG japonais ?

Si le jeu vidéo semble moins dénigré aujourd’hui que par le passé – spécialité de ceux n’ayant jamais branché une console de leur vie –, on a encore du mal à l’élever au même rang que la littérature, surtout si l’on se cantonne à une question « d’écriture » en ignorant les spécificités du médium. On ne vit pas la même chose selon qu’on lise les aventures du chevalier allant terrasser le dragon ou qu’on donne soi-même les coups d’épée en pressant un bouton. Et, bien qu’il ait émergé du jeu de rôle papier dans les années 1980, le jeu de rôle japonais sur console s’est rapidement émancipé de ses influences pour proposer des aventures plus structurées, où les décisions du joueur n’ont que peu, voire pas, de conséquences sur l’intrigue, à tel point que comparer un Final Fantasy contemporain à un livre de Donjons et Dragons n’a aujourd’hui plus vraiment de sens.

Mais c’est dans sa structure, justement, que le jeu de rôle japonais s’établit comme armature d’un mythe moderne. Dans son célèbre Héros aux mille et un visages, Joseph Campbell décrit l’importante étape du passage du seuil de l’aventure, pour le héros en devenir : « Le “gardien du seuil” est une épreuve en soi, il protège les frontières établies, qu’il vaut mieux ne pas franchir. Ces personnages sont très présents dans les contes et légendes, souvent des êtres surnaturels, qui suscitent la crainte. Il est intéressant d’ailleurs de voir que ces créatures renvoient parfois aux peurs enfantines (ogres, sorcières, monstres…) propres aux “zones interdites” dont le franchissement est proscrit par les parents ou la communauté. » Le héros typique du RPG japonais démarre son aventure dans le confort de la sphère familiale, un événement terrible (comme l’incendie de son village) le poussant à se confronter au monde extérieur ; Tidus, dans Final Fantasy X, apprend à se battre sur le tas, tandis que Vaan, dans le douzième épisode, évite de trop s’écarter des environs de Rabanastre. C’est la structure même du J-RPG qui pousse le joueur à sortir de sa zone de confort sans s’aventurer trop loin pour autant : dans Final Fantasy II, après que la ville natale des protagonistes est partie en fumée, les jeunes héros mènent leurs premières batailles contre des ennemis faibles, à leur portée, mais le joueur a tout le loisir d’aller visiter des contrées lointaines, quitte à se faire pulvériser par des monstres bien plus terribles. Ce qui lui manque ? L’expérience. Littéralement. Et, bien qu’elle soit chiffrée en général dans le RPG japonais, elle correspond à une notion profondément humaine, psychologiquement établie, qui définit notre capacité à nous adapter à une situation donnée. Le héros est celui qui va au-devant de nouvelles expériences, celui qui affronte l’inconnu au péril de sa vie pour transformer le « chaos » en « ordre », apporter la lumière de la connaissance aux ténèbres de l’ignorance. C’est en soi le lot de chacun au cours de l’existence, la nécessité d’abandonner sa sphère de confort pour s’aventurer en terre inconnue : classe supérieure, nouveau boulot, naissance d’un enfant, aucune de ces expériences ne se fait sans appréhension. Mais le héros en chacun de nous transcende cette anxiété et répond présent à l’appel de l’aventure : « Le héros est ainsi le précurseur archétypal de l’homme, son destin est un exemple qu’il convient de suivre et qui a toujours été suivi au sein de l’humanité, certes avec un certain retard et à distance, mais suffisamment pour que les stades de son mythe représentent les traits constitutifs du développement de la personnalité de chaque individu6. »

Dans Final Fantasy comme dans tous les autres jeux du genre, la structure de l’aventure est faite de multiples « gardiens du seuil », les boss en particulier, dont le trépas est obligatoire pour la poursuite de l’intrigue. Là encore, la victoire sur un ennemi coriace est ressentie différemment selon qu’on se contente de lire le récit de l’affrontement ou qu’on y participe activement, que l’issue du combat dépende de nous, ou du narrateur. Bien sûr, les enjeux sont non existants pour notre propre intégrité physique de joueur, mais le sentiment jubilatoire au moment du triomphe sur un ennemi particulièrement difficile a ici quelque chose d’unique. Tous les joueurs vous le diront, qu’il s’agisse d’ailleurs de RPG ou non. C’est l’union des enjeux d’une histoire prenante et du danger de la défaite qui assure au RPG japonais un cocktail d’émotions unique et continu. S’il ne peut pas y avoir d’héroïsme sans vulnérabilité, l’éventualité de la défaite, dépendant des compétences du joueur, de l’expérience de son avatar comme de lui-même, trouve un écho particulier dans le jeu vidéo, et dans le lien unissant le héros à celui qui le contrôle. Jusqu’à Final Fantasy IX, il était en outre faisable de renommer les protagonistes, avant que l’apparition du doublage à partir du dixième épisode rende la pratique quasiment impossible. Mais pour ceux dont Final Fantasy a bercé l’enfance, la tentation de baptiser le personnage principal par son propre prénom était énorme, et l’identification décuplée, autant que lorsqu’on se prend pour un super héros dans la cour de récréation.

L’intemporalité des symboles

La question n’est pas de définir si les développeurs de Final Fantasy d’hier et d’aujourd’hui se sont activement inspirés de tel ou tel panthéon, s’ils ont étudié les mythes créationnistes babyloniens ou repris le livre de la Genèse pour dessiner le conflit entre la Lumière et les Ténèbres du premier épisode, ou la correspondance entre Osiris et Horus pour enrichir la relation père-fils du quinzième. Ce que nous essaierons de dire tout au long de cet ouvrage, c’est que les symboles et archétypes ayant inspiré et structuré les récits d’antan sont situés hors du temps. En cela, les mythes d’hier se confondent avec les grandes histoires d’aujourd’hui : les représentations changent, comme lorsque l’on passe d’un univers médiéval à un autre plus contemporain, voire futuriste, mais elles émergent, en dernière instance, des mêmes archétypes. Quelle différence, au fond, entre la peur suscitée par une forêt sombre et le danger d’y rencontrer un loup, et celle d’un quartier rongé par le crime au beau milieu de la nuit ? Entre un adolescent primitif quittant la sphère maternelle pour aller chasser, et le jeune étudiant à peine installé et largué sur le marché du travail ? Nous traversons tous les mêmes étapes au cours de notre existence, et faisons face aux mêmes dangers, comme le disait Joseph Campbell : « Considérez simplement le problème d’un individu en plein développement, qu’il soit un Sioux dans les plaines nord-américaines du XVIIIe siècle, un Congolais des anciennes jungles d’Afrique, ou un citadin contemporain dans cet environnement mécanique où nous vivons de nos jours. Nous suivons tous un chemin similaire, en termes de développement psychologique, du berceau à la tombe7. » Nos symboles sont intimement liés à notre perception du monde, à la condition humaine, et à notre évolution : « L’esprit humain présente des modes de comportement typiques et universels, correspondant au “pattern of behaviour” biologique. Ces formes, a priori innées (archétypes), peuvent produire chez les individus les plus divers des représentations et des relations pratiquement identiques, dont l’origine ne saurait être attribuée à aucune expérience individuelle. Il y a dans les psychoses des idées et des images qui étonnent le malade et son entourage à cause de leur étrangeté absolue, mais qui ne sont nullement inhabituelles pour le connaisseur, parce que leur motif est apparenté à certains mythologèmes. La structure fondamentale de la psyché est partout plus ou moins la même ; on peut, par exemple, comparer des motifs oniriques d’apparence individuelle à des mythologèmes de n’importe quelle provenance8. » Parce que le langage des symboles est universel, l’écho des mythologies du monde entier résonne partout dans Final Fantasy. L’importance de la Lune, dans Final Fantasy IV, VIII, IX ou même XIII, ne relève pas du hasard, de la pioche heureuse dans un bocal rempli de petits papiers sur lesquels serait écrit « lune », « dragon », « océan » ou « feu ». Depuis la nuit des temps, nous percevons et interprétons le monde selon le langage des symboles, ce qu’ils nous évoquent, sans même que nous ayons à pleinement les comprendre. Ce serait comme expliquer ce que l’on ressent en regardant le plafond de la chapelle Sixtine, ou devant l’horizon, au sommet d’une montagne au moment du lever du soleil. Un sentiment partagé par le philosophe et spécialiste en mythologie Gilbert Durand : « On peut dire que le symbole n’est pas du domaine de la sémiologie, mais du ressort d’une sémantique spéciale, c’est-à-dire qu’il possède plus qu’un sens artificiellement donné, mais détient un essentiel et spontané pouvoir de retentissement9. »

Nous racontons des histoires depuis toujours pour exprimer des choses qui échappent à la raison. On a interprété la valse éternelle des astres et leurs cycles comme les voyages des dieux, on prend plaisir à imaginer des mondes fabuleux au-delà des frontières, parce que l’inconnu nous fascine. Notre époque déspiritualisée réduit à l’atome tout phénomène, tout décor, cherche à comprendre la logique sans prendre le temps de s’émerveiller. Pour le meilleur comme pour le pire – et Dieu sait que les découvertes scientifiques ont eu leur lot de succès et de désastres –, nous avons perdu l’ubiquité du spirituel, la connexion avec un sens profond qui ne s’explique pas par le verbe. C’est pourtant une prédisposition de notre nature que de se perdre en rêverie, comme le disait déjà le philosophe grec Sénèque : « Devant une forêt peuplée d’arbres séculaires qui dépassent la hauteur moyenne et dont les branches, se couvrant les unes les autres, empêchent de voir le ciel, ces arbres qui montent si haut, le mystère de l’endroit, l’ombre admirable dont l’épaisseur s’étend au loin dans la campagne, tout cela te fait croire à la divinité. Voici une grotte dont les parois rongées pénètrent profondément sous la montagne et s’étendent loin sous le sol ; la main de l’homme n’y est pour rien, c’est l’œuvre de la nature ; une pensée religieuse ne viendra-t-elle pas frapper ton esprit ? On vénère les sources des grands fleuves, on élève des autels à l’endroit où une rivière sort brusquement de terre, on adore des fontaines d’eaux chaudes, on sanctifie des marais pour la couleur sombre ou l’énorme profondeur de leurs eaux10. »

Campbell appelait notre époque « l’ère de l’anxiété ». À considérer le langage religieux comme dépassé, les mythes comme de simples fictions à ne pas prendre au sérieux, les rituels et cérémonies comme des superstitions ridicules et, plus généralement, les grands récits comme de bêtes divertissements, on dénigre ce qui tend à nous structurer. Ce n’est pas pour rien que les enfants aiment qu’on leur raconte une histoire – généralement un très, très vieux conte – avant de retourner dans la béatitude du sommeil, de l’inconscience. Idem pour toutes ces identités qu’il prendra le lendemain en jouant avec ses amis, du chevalier au cow-boy, du jedi au sorcier balafré. Plus que d’entendre des histoires, nous avons besoin de nous y investir d’une manière ou d’une autre, de jouer au sens théâtral et presque mystique du terme, comme lors des cérémonies des primitifs où, en revêtant le masque du dieu, on devenait le dieu. On participait à la ronde du monde. On s’exprimait au-delà des mots, de la réalité tangible, pour laisser émerger les archétypes sous leur forme la plus pure possible. Le mythe, disait Thomas Mann, est « le fondement de la vie, le schéma intemporel, la pieuse formule dans laquelle la vie s’écoule quand elle reproduit ses traits hors de l’inconscient11 ». Parce que le RPG japonais émule le mythe et nous y fait même participer, la passion pour Final Fantasy, ressentie, nourrie, pratiquée et diffusée par des millions de fans ne peut, en dernière instance, être expliquée rationnellement. Tout comme on ne peut pas épuiser la substance d’un symbole en le disséquant laborieusement, et qu’en soi il se suffit à lui-même, l’expérience du RPG japonais est d’abord quelque chose qu’il faut vivre. Il y a infiniment plus de sens dans le regard croisé de deux fans qui entendent le thème d’Aerith que dans une longue et pénible description de leur émotion partagée.

Cet ouvrage a été écrit dans l’optique d’ouvrir une porte vers une nouvelle façon d’appréhender le jeu de rôle japonais. Un niveau de lecture qui ne cherche pas à prêter des intentions particulières aux développeurs, attribuer des références cachées et surtout prétendre détenir la vérité absolue. Nous n’allons pas nous éloigner de Final Fantasy en digressant à outrance, mais au contraire voyager vers l’intérieur, creuser la substantifique moelle du genre pour révéler, espérons-le, la source, l’énergie commune aux récits modernes de ce type et à ceux que nos ancêtres faisaient vivre par leurs traditions orales. Nous parlerons donc beaucoup de psychologie, d’où l’importance de l’œuvre de Jung et de ses collaborateurs, comme Erich Neumann ou Marie-Louise von Franz, des liens étroits avec la mythologie, la spiritualité primitive et l’histoire des religions, pour lesquelles les travaux de Mircea Eliade et Joseph Campbell nous aideront considérablement, tout en évoquant d’autres grands RPG japonais comme Grandia, Shadow Hearts ou encore Wild ARMs. La multiplicité des points de vue nous paraît importante, en ce qu’elle évite de nous enfermer dans une application stérile des idées d’un auteur en particulier ; ne vous attendez donc pas à ce que l’on fasse bêtement correspondre Final Fantasy au monomythe de Campbell, vous seriez surpris ! C’est donc un long voyage qui nous attend, des allées et venues répétées aux confins de l’Histoire, d’où pourra émerger, à terme, une vérité au-delà du temps.

L’auteur

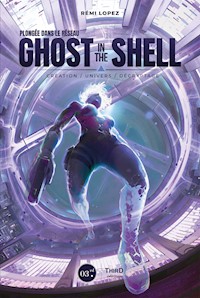

Rémi Lopez est titulaire d’une licence en langue et civilisation japonaises, et est tombé dans la marmite du RPG étant petit. Une passion qui ne l’a jamais quitté puisque, à dix-sept ans, il écrit ses premiers articles pour la presse spécialisée, de Gameplay RPG à Role Playing Game, après avoir fait ses armes sur Internet en amateur. Grand admirateur de Jung, Campbell et Eliade, il a entamé sa carrière d’auteur en écrivant à deux reprises sur Final Fantasy, d’abord sur le huitième épisode en 2013, puis sur l’univers d’Ivalice en 2015, chez Third Éditions, avant de coécrire deux autres livres consacrés à la saga Persona. Enfin, toujours pour le même éditeur, Rémi Lopez a rédigé quatre autres ouvrages : Cowboy Bebop. Deep Space Blues, La Légende Chrono Trigger, Le choc Akira. Une [r]évolution du manga et Plongée dans le réseau Ghost in the Shell.

1 Carl Gustav Jung, L’Homme à la découverte de son âme, Albin Michel, 1987.

2 Joseph Campbell, The Ecstasy of Being : Mythology and Dance (The Collected Works of Joseph Campbell), New World Library, 2017.

3 Erich Neumann, Origines et histoire de la conscience, Imago, 2015.

4 Carl Jung, cité dans un extrait des Origines et histoire de la conscience, d’Erich Neumann. Citation tirée à l’origine du texte On the Relation of Analytical Psychology to Poetry, texte compilé avec d’autres dans le quinzième volume des Collected Works : The Spirit in Man, Art & Literature.

5 Carl Jung, Métamorphoses de l’âme et ses symboles, Le Livre de Poche Références, 1er juin 2014.

6 Erich Neumann, Origines et histoire de la conscience, op. cit.

7 Joseph Campbell, Pathway to Bliss : Mythology and Personal Transformation, New World Library, 2004.

8 Carl Jung, L’Âme et la Vie, Le Livre de Poche Références, 1995.

9 Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, Dunod, 1993.

10 Sénèque, extrait de Lettres à Lucilius, cité par Carl Jung dans son Métamorphoses de l’âme et ses symboles, op. cit.

11 Thomas Mann, extrait tiré de l’essai Freud and the Future, compilé dans la collection Essays of Three Decades, A. Knopf, 1965.

Chapitre Premier

Aux origines, la lumière et le chaos(Final Fantasy)

Le Monde est plongé dans les ténèbres.

Le vent s’essouffle…

La mer s’épuise…

La terre se meurt…

Pourtant, les hommes sont convaincus qu’une prophétie est sur le point de s’accomplir.

« Devant les ténèbres, quatre Guerriers de Lumière se dresseront. »

Après un long périple, quatre jeunes aventuriers viennent justement d’arriver…

… tenant chacun un cristal dans la main.

LUMIÈRE ET TÉNÈBRES. En prologue d’une aventure qui poserait les bases de tout un genre, d’une nouvelle forme de grand récit héroïque, Final Fantasy invitait le joueur à faire résonner en lui quelques-uns des symboles les plus fondamentaux de l’imagination humaine, omniprésents dans les canons mythologiques d’Orient comme d’Occident. La lutte inévitable – car éternelle et cyclique – entre la lumière et les ténèbres, le clair et l’obscur, est chargée d’une multitude de significations qui s’étendent sur tout autant de plans : religieux, moral, pratique, psychologique, sensuel… Dresser la liste de tout ce que nous évoquent ces deux catégories tantôt complémentaires, tantôt opposées n’aurait virtuellement pas de fin. Reste que là où la lumière l’emporte, l’obscurité se retire, et inversement, comme deux acteurs se disputant le premier rôle, jamais capables de se départager définitivement et toujours dans la crainte de céder la place à l’autre au moindre signe de faiblesse.

En soi, nous n’avons pas vraiment besoin de remonter le cours de l’Histoire pour saisir le sens du symbolisme de la lumière et de l’obscurité. Encore aujourd’hui, dans le langage courant, de nombreuses expressions renvoient à ces notions essentielles structurant la condition humaine ; pas un débat sans évoquer la menace d’un nouvel « obscurantisme », le souvenir des « heures les plus sombres de l’Histoire », ou à l’inverse l’héritage des philosophes des Lumières, le désir d’une « éclaircie » dans un paysage moderne morose… Et nul besoin de se montrer solennel ! Dans un registre plus familier, on peut dire de quelqu’un qu’il « n’est pas une lumière » ou qu’il ne l’a pas à tous les étages. « Apercevoir le bout du tunnel » est une expression particulièrement parlante, puisqu’elle implique que la lumière est un objet de désir dans un monde plongé dans les ténèbres, que l’on souhaite instinctivement, spontanément, aller à sa rencontre pour se protéger des dangers rôdant dans l’obscurité.

De manière générale, la lumière est considérée comme désirable, et les ténèbres – le royaume où la lumière est absente ou discrète –, quelque chose de dangereux, un domaine où notre relation au monde n’est plus la même, où notre attitude évolue en circonstance. Toutefois, le sens symbolique de ces deux catégories ne doit pas être bêtement résumé à une dualité bien/mal ou positif/négatif, tant leur relation est riche et subtile. L’un n’allant pas sans l’autre, cette relation est d’abord dynamique, en mouvement constant, comme le suggère le symbole bien connu du yin et du yang, qui fait de la lumière et des ténèbres non pas des catégories opposées, mais inséparables et complémentaires ; on a tendance à l’oublier, mais dans la moitié yin (symboliquement attachée à l’obscurité, la féminité, la Lune) se trouve un petit point yang (lumière, masculinité, Soleil), et inversement. À la fin de Final Fantasy, bien que le monde se retrouve sauvé du danger représenté par Chaos et ses démons, le risque d’un retour aux Ténèbres n’est pourtant pas écarté, car il ne peut jamais l’être totalement :

« N’oubliez jamais que les forces du monde doivent être utilisées à bon escient, que le pouvoir de la Lumière doit se garder de l’appel des Ténèbres et que les vrais Cristaux résident dans votre cœur. »

Chaos primordial et héros civilisateur(s)

En écho à quantité de mythologies du monde entier, Final Fantasy use d’images archétypales tellement fondamentales qu’elles portent leur propre nom : l’antagoniste principal, Chaos, incarne… le chaos. Imaginez donc le maniaque à la hache d’un film d’horreur s’appeler « Meurtre » ou le premier rôle d’une comédie romantique, « Passion » ! Si cela peut paraître absurde dans un cadre contemporain, c’était pourtant très fréquent dans les histoires de nos ancêtres, dont les protagonistes – dieux comme héros – incarnaient jusque dans leurs noms les notions les plus basiques de notre environnement ou de notre nature propre : Agni, en sanskrit, veut dire « feu » et désigne le dieu de cet élément chez les hindous, dont il est l’une des plus anciennes divinités ; le nom d’Agni partage en outre une racine commune avec le latin ignis, que l’on retrouve dans des termes comme « ignifuger », ou dans l’anglais ignite (allumer). Dans le même panthéon, le dieu Kama porte lui aussi le nom de ce qu’il gouverne, c’est-à-dire l’amour. Idem chez les Grecs, où la déesse Nyx préside sur ce qui la désigne, la nuit. Encore une fois, les exemples sont légion. En substance, le fait de nommer un personnage par la notion qu’il représente tend à réduire l’importance de ses caractéristiques individuelles : on se détache de ses particularismes pour faire ressortir l’idée plutôt que sa représentation. Dans les théâtres antiques grecs et romains, les acteurs revêtaient des masques qui donnaient des indications quant au rôle qui était joué : guerrier, serviteur, noble, vieux, jeune… En d’autres termes, ces masques dits personae cachaient les traits de l’acteur pour le rapprocher de la pureté de l’archétype, celui niché dans notre inconscient collectif. L’emprunt de termes jungiens est ici volontaire : celui de persona fait également partie du lexique de Carl Jung pour désigner le masque social que nous enfilons au quotidien, celui de l’élève, du professeur, du mari, du fils, du ministre, etc. C’est aussi, bien sûr, l’inspiration principale derrière la série de RPG du même nom, spin-off de Shin Megami Tensei ! Et si les personnalités des dieux ressortent à travers les multiples versions des récits mettant en scène leurs exploits et leurs déboires, la continuité et la cohérence de ces histoires n’étaient pas considérées comme essentielles par nos ancêtres. Pas de fan pointilleux pour titiller le scénariste, mais une audience happée par l’essence des dieux au-delà des considérations les plus terre-à-terre. Quand on parle de mythologie, on évoque souvent l’étrange logique des rêves, agissant sur un plan plus abstrait que celui de nos fictions modernes. Est-ce alors un hasard si un PNJ de Cornelia, la première escale du jeu, parle de sa ville comme de « la ville du rêve » ?

Dans Final Fantasy, on incarne quatre personnages que l’on doit soi-même baptiser l’un après l’autre en début de partie, leurs noms changeant donc de joueur en joueur. Même chose pour leurs personnalités, puisqu’aucun d’entre eux ne prononcera le moindre mot pendant l’aventure. Ce sont des exemples de héros muets, de coquilles vides dans lesquelles celui qui tient la manette est censé insuffler une personnalité. Ce qui les désigne n’est par conséquent ni leur nom ni leurs traits individuels, mais leur fonction partagée de « Guerriers de Lumière ». On incarne ainsi les porteurs de Lumière face à la domination du Chaos, la lutte se déroulant ici sur deux plans : celui dans lequel quatre guerriers humains combattent un dangereux individu responsable du désordre gangrénant le monde, et celui où la Lumière ordonnatrice repousse les Ténèbres mortifères. L’action héroïque d’aller au-devant du danger, de l’imprévisible, pour y « remettre de l’ordre » est l’un des plus vieux thèmes mythologiques, présent dans quasiment tous les mythes cosmogoniques relatant la création du monde, mais aussi ceux des héros dits « civilisateurs », à l’origine d’un nouvel ordre social et moral.

Chaos est à l’origine un terme grec désignant un vide, une béance, et qui renvoie à l’état du monde d’avant la création, lorsqu’il était encore informé, non divisé et qu’il n’était finalement que « potentiel ». La nature réelle du Chaos et sa personnification varient selon l’auteur ; Hésiode le considérait comme un espace entre la Terre et le Tartare, tandis qu’Ovide le voyait plutôt comme une sorte de masse informe ayant servi de matériau pour un dieu supérieur :

« Avant la mer, avant la terre et le ciel qui couvre tout, la nature, dans l’Univers entier, offrait un seul et même aspect ; on l’a appelé le chaos ; ce n’était qu’une masse informe et confuse, rien qu’un bloc inerte, un entassement d’éléments mal unis et discordants. Il n’y avait pas encore de Titan, pour donner sa lumière au monde ; Phébé ne réparait pas les cornes nouvelles de son croissant ; la Terre n’était pas suspendue dans l’air environnant ni équilibrée par son propre poids ; Amphitrite n’avait pas étendu ses bras tout le long des rivages. Partout où il y avait de la terre, il y avait aussi de la mer et de l’air ; ainsi la terre était instable, la mer impropre à la navigation, l’air privé de lumière ; aucun élément ne conservait sa forme, chacun d’eux était un obstacle pour les autres, parce que dans un seul corps le froid faisait la guerre au chaud, l’humide au sec, le mou au dur, le pesant au léger. Un dieu, ou la nature la meilleure, mit fin à cette lutte ; il sépara du ciel la terre, de la terre les eaux, et il assigna un domaine au ciel limpide, un autre à l’air épais. Après avoir débrouillé ces éléments et les avoir tirés de la masse ténébreuse, en attribuant à chacun une place distincte, il les unit par les liens de la concorde et de la paix1. »

Difficile de ne pas voir dans le carton ouvrant Final Fantasy et l’introduction des Métamorphoses des parallèles évidents, notamment en ce qui concerne l’eau, l’air et la terre, et surtout l’idée selon laquelle les éléments eux-mêmes ont besoin d’ordre dans leur mouvement. C’est en soi un motif très fréquent dans le RPG japonais, à savoir la décrépitude du monde au moment où l’aventure des héros commence ; dans la série elle-même, Final Fantasy VII en est sans doute l’exemple le plus rutilant, mais on peut facilement se perdre dans la multitude de jeux d’autres franchises usant du même postulat de base. Bahamut Lagoon (Square, 1996) plongeait le joueur dans un monde où la conquête militaire du terrible Empire Granbelos avait transformé le ciel bleu azur en un cauchemar pourpre. Dans Wild ARMs (Media. Vision, 1996), l’idée est plus subtile encore, puisque c’est l’abandon croissant des valeurs les plus nobles – comme l’espoir ou le courage – chez les habitants de Filgaia qui cause à la planète le déclin progressif de ses Gardiens, ses déités natives, et entraîne les caprices des marées, des vents et des récoltes.

Ce qu’on appelle chaos primordial, précédant la séparation des formes, apparaît dans quasiment toutes les cosmogonies, sous la forme d’un océan ou d’un serpent, presque toujours féminin, car « donnant naissance » au monde d’une manière ou d’une autre : chez les Égyptiens, l’océan des origines a pour nom Noun, duquel sont sortis les premiers dieux ; chez les Babyloniens, Tiamat est représentée elle aussi comme un océan d’eau salée ou un monstre à quatre pattes, démembré par le héros Marduk (aussi le dieu du printemps, et donc du renouvellement) qui façonnera le monde avec les parties de son cadavre ; dans un registre un peu différent, chez les hindous, le dragon Vritra conservait jalousement les eaux du monde, causant de terribles sécheresses (la racine vr en sanskrit signifiant « couvrir, enlacer », appuyant son aspect féminin et maternel). Il fallut l’intervention du roi-héros Indra pour vaincre le monstre et rétablir le courant naturel des éléments. Dans le canon chrétien, la création du monde est là encore une affaire de lumière et de ténèbres :

« Au commencement, Dieu créa les cieux et la Terre.

La Terre était informe et vide ; il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.

Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le premier jour. » (Genèse, 1 : 1-52)

Notez que Dieu, ou du moins Sa Parole, Son Esprit, se trouve au-dessus des eaux primordiales. Esprit, ciel et lumière vont ensemble, dans le langage symbolique, de même qu’océan, inconscient et ténèbres. En anglais, on dit keeping someone in the dark, ou « maintenir quelqu’un dans l’ignorance », ici synonyme d’obscurité, en opposition à la lumière de l’esprit et de la connaissance : « faire la lumière » sur quelque chose. La division entre masculin et féminin se fait au moment de la séparation du ciel (masculin) et de la terre (féminine), un motif là aussi extrêmement répandu3 : Uranus, dieu du ciel chez les Grecs, a même donné le terme « ouranien » pour définir tout ce qui touche à une divinité céleste. Il était le fils et l’époux de Gaïa, la terre, et le père de la première génération de titans dont Cronos, qui sépara Uranus et Gaïa en castrant son père (le motif du fils séparant le père et la mère peut remonter à Sumer et le dieu du vent Enlil, qui scinda le ciel-père An et la mère-terre Ki). Symboliquement, tout ce qui touche au ciel, au Soleil (Horus, Utu, Hélios) ou à la foudre (Zeus, Thor, Indra) sera considéré comme masculin, paternel, là où la terre et l’océan seront perçus comme féminins et maternels, car fertiles et créateurs. Si cette vision des choses peut nous paraître étrange, voire clivante, pour nos esprits cartésiens et scientifiques, il ne faut pas oublier que l’on perçoit les choses de manière très différente dès lors qu’on ne sait pas que la Terre est ronde, que le Soleil n’est « qu’une grosse boule de gaz », que l’ovule doit être fécondé par un spermatozoïde, que les maladies sont causées par des bactéries… Pour l’esprit primitif et même antique, la relation au monde est d’abord un récit peuplé de symboles et fait d’associations, avant d’être une grande valse d’atomes que l’on catégorise et répertorie pour expliquer logiquement le moindre phénomène. Pas de panique, nous reviendrons longuement sur ce langage symbolique tout au long de cet ouvrage !

Parce que l’informé n’a ni haut, ni bas, ni début, ni fin, le psychologue Erich Neumann, l’un des plus célèbres élèves de Carl Jung, associait le chaos primordial à ce qu’il appelait l’Ouroboros, le symbole du serpent se mordant la queue. L’état précédant la création est hors du temps, autarcique et né de lui-même ; le serpent et sa capacité à muer, à se débarrasser de sa peau pour en produire une nouvelle, sont un symbole antique important suggérant l’autogénération, la création sans début ni fin. Le « commencement » de l’Histoire, la séparation des formes, survient par l’intervention du héros, du principe actif : « L’Ouroboros sous forme de serpent circulaire, comme on le trouve par exemple dans la Tiamat babylonienne et le serpent du Chaos, tout comme le Léviathan qui, océan, “entoure les terres de sa ceinture à vagues”, se scinde par la suite ou se trouve scindé4. »

C’est le rôle du héros que d’organiser ou de réorganiser le monde, de le tirer d’une léthargie chaotique sans but, sans objectif, sans forme. On projette cette figure de héros messianique lorsque la situation d’une nation, par exemple, est tellement délétère que l’on s’attend à l’arrivée d’un « homme providentiel », qui mettrait fin à la ronde des conflits stériles n’engendrant que toujours plus de désordre. Celui qui entraînerait, tel un berger, la collectivité vers une nouvelle destination, l’espoir d’un mieux. L’africaniste Harold Scheub avait cette belle formule lorsqu’il évoquait l’archétype du héros : il est « celui qui, avec un pied dans le passé et l’autre dans le futur visionnaire, fait passer la société d’un système à un autre… ou symbolise ce mouvement5 ». Les quatre Guerriers de la Lumière de Final Fantasy interviennent au moment où les énergies ont besoin d’être renouvelées, où les sociétés se morcellent et ne trouvent plus d’unité ; où les gens, devant le spectacle épouvantable des éléments n’en faisant qu’à leur tête, ont perdu la foi. Ce n’est sans doute pas un hasard si la toute première tâche confiée à nos héros est de ramener la princesse Sarah6 au château de Cornelia, à la suite de son enlèvement par Garland, qui deviendra plus tard Chaos. La princesse représente le futur de la lignée royale, et avec elle la continuité de la stabilité du royaume. Le roi est censé incarner l’autorité, c’est souvent l’ancien héros qui avait renouvelé les énergies pour bâtir une maison plus solide sur les ruines de la précédente. Ici, il est démuni, faible, ce qui est un motif que l’on retrouve dans beaucoup de contes de fées ou même dans les légendes arthuriennes : dans l’histoire du Roi Pêcheur, le souverain en question est blessé aux jambes et sa convalescence est ressentie jusqu’à la fertilité chancelante des terres (on parle de gaste pays, ou waste land en anglais). Le berger est devenu incapable de guider son troupeau où que ce soit, et les conséquences se voient déjà. Les loups ont faim. Il faut changer de berger, trouver celui qui pourra construire un nouvel ordre à partir du désordre, tirer une nouvelle lumière depuis les ténèbres. L’aspect cyclique est déjà suggéré non seulement par Final Fantasy, mais aussi sa suite, puisque, dans les deux cas, le dernier donjon parcouru est lié au passé : les Guerriers de la Lumière partent deux mille ans en arrière pour retrouver Chaos dans le temple du même nom, et les héros de Final Fantasy II affrontent l’Empereur de Palamecia dans le Pandemonium, le palais des Enfers, remis à neuf après avoir été détruit des siècles plus tôt dans un contexte similaire. Le terme Pandemonium provient du Paradis perdu de John Milton, et est utilisé en anglais courant pour désigner un grand… chaos.

Parce qu’il s’agit d’un événement inévitable, inhérent à la condition humaine, la défaite du dragon du chaos aux mains du héros lumineux et civilisateur est un thème aux représentations nombreuses et aux symboles terriblement puissants. Dans le premier des trois volumes de son Histoire des croyances et des idées religieuses, Mircea Eliade disait : « Le combat d’un dieu contre un monstre ophidien ou marin constitue, on le sait, un thème mythique assez répandu. Qu’on se rappelle la lutte entre Rê et Apophis, entre le dieu sumérien Ninurta et Asag, Marduk et Tiamat, le dieu hittite de l’orage et le serpent Illuyankaš, Zeus et Typhon, le héros iranien Thraêtaona et le dragon à trois têtes Azhi-dahâka. En certains cas (Marduk-Tiamat par exemple), la victoire du dieu constitue la condition préalable de la cosmogonie. En d’autres cas, l’enjeu est l’inauguration d’une nouvelle ère ou l’établissement d’une nouvelle souveraineté (cf. Zeus-Typhon, Baal-Yam). En somme, c’est par la mise à mort d’un monstre ophidien – symbole du virtuel, du “chaos”, mais aussi de “l’autochtone” – qu’une nouvelle “situation”, cosmique ou institutionnelle, vient à l’être7. » Le gamin prenant du sable humide sur la plage pour en faire un château, en voilà, un héros civilisateur ! Puis, la marée chaotique s’échine à éroder les fragiles murailles pour les emporter et leur faire reprendre leur aspect originel de masse informe, avant qu’un nouvel héros en culotte courte ne décide de construire son royaume le lendemain…

Au-delà des impressionnantes images mythologiques, des exploits héroïques et des monstres terrifiants, les catégories de lumière et d’obscurité influencent, voire déterminent en grande partie, notre comportement, notre rapport au monde et notre survie. Naturelle ou artificielle, on ne peut se passer de lumière pour évoluer dans le monde ; nous ne sommes pas des chauves-souris ! À tel point que nous devenons deux personnes totalement différentes si la pièce dans laquelle on entre est illuminée ou non. Imaginez que vous passez la soirée avec des amis : tout se déroule merveilleusement bien, vous êtes détendu, à l’aise, à tel point que vous ne vous en faites même pas la réflexion, car cela vous paraît normal. Et puis, d’un coup, les plombs sautent. Tout le monde se retrouve subitement plongé dans le noir total. À l’instant même où la lumière disparaît, vous et vos amis stoppez immédiatement ce que vous étiez en train de faire : les discussions s’arrêtent net, et les personnes qui s’étaient levées pour se resservir à boire se figent. Généralement, voilà ce qui se passe lors des premiers instants : d’abord, comptez une bonne seconde de silence absolu au cours de laquelle tout processus moteur et intellectuel s’arrête, se refocalise sur la nouvelle situation, et les alertes naturelles se déclenchent ; une fois que l’on comprend que ce n’est pas si grave, qu’il s’agit sans doute des plombs, on se détend, et le premier son à résonner dans la pièce est un rire nerveux pour détendre l’atmosphère ; enfin, on parvient à formuler des hypothèses, à identifier le problème, à proposer des solutions, à déléguer des tâches. Si, bien sûr, il ne s’agit pas là d’une situation incroyablement dangereuse ou totalement inconnue, le basculement d’un monde ordonné, prévisible et lumineux, à un autre, chaotique, imprévisible et obscur, nous fait nous-mêmes basculer vers une autre forme de comportement. En avançant dans le noir, les mouvements n’ont plus rien d’automatique. C’est un nouveau territoire à conquérir, car on ne le connaît plus, on réadapte sa relation à l’environnement par le toucher et l’ouïe. Par conséquent, chaque pas effectué est mûrement réfléchi, on tâtonne, le dos courbé, les bras tendus, les mains sondant l’espace, jusqu’à, petit à petit, reconstruire dans son esprit la pièce qui, quelques secondes plus tôt, était pourtant un terrain conquis, dominé.

Cette dynamique est la même dès qu’il s’agit d’affronter une situation inconnue. Vous entamez un nouveau job, vous ne connaissez personne, vous sortez juste de vos études et vous avez encore tout à découvrir. Pour peu que vous soyez d’un naturel un peu anxieux, le moindre événement des premiers jours sera sans doute source de stress. Est-ce que j’ai de quoi affronter cette nouvelle situation ? Comment dois-je m’adresser à mes collègues ? À mon patron ? Si je commets une erreur, quelles seront les conséquences ? Dois-je m’attendre à de la bienveillance, ou à de la sévérité ? Un an plus tard, vous êtes une personne différente. Vous avez rencontré des difficultés au départ, mais vous êtes désormais familier avec tout le vocabulaire inhérent aux tâches qu’on vous a confiées, vous adaptez votre ton selon le tempérament du collègue/patron/client, vous savez que Berthier prend deux sucres dans son café, que les meilleurs potins s’entendent à la cantine, et qu’il est mal vu de partir avant 18 h 30. Un an plus tôt, vous avanciez à tâtons dans l’obscurité, aujourd’hui vous maîtrisez votre environnement, à tel point que vous êtes capable de vous ajuster aux imprévus sans céder à la panique.

Qu’il s’agisse de créer le monde à partir du corps du serpent du chaos, de faire renaître l’espoir dans une société qui n’avance plus, de trouver son chemin dans une pièce plongée dans le noir ou de découvrir une situation nouvelle et de s’y adapter, la dynamique héroïque est la même. On affronte le danger, l’inconnu, pour étendre son royaume et solidifier ses fondations. On porte la lumière et chasse les ténèbres.

Les quatre éléments, divisions de l’ordre du monde

Le motif des quatre éléments est devenu avec le temps l’un des clichés les plus répandus du jeu vidéo, et en particulier du RPG. En se montrant un peu cynique, on pourrait effectivement accuser les développeurs et les scénaristes de paresse créative en choisissant cette structure permettant virtuellement d’obliger le joueur à traverser quatre donjons similaires, ou à différencier facilement quatre cultures. L’intérêt d’une division « élémentaire » du monde est pourtant double, dans ses aspects narratif comme ludique : si le héros se doit de faire l’expérience du monde, de rassembler les peuples sous la même bannière pour défaire le mal, sa quête n’aurait pas de sens s’il rencontrait des cultures trop similaires. À ce niveau-là, les différences de climat peuvent entraîner des rapports alternatifs à la nature, certaines cultures embrassant ses aspects positifs, ou se protégeant des plus négatifs. L’iconographie propre au climat et à la nature sauvage rapproche fatalement l’imaginaire du RPG de celui de notre monde réel : dans Skies of Arcadia8 (Overworks, 2000), la planète est entourée de six lunes de couleurs associées à des éléments naturels différents, la lune rouge du feu étant par exemple celle de la civilisation de Nasr, une contrée d’inspiration clairement nord-africaine, avec son sultan, ses souks et son désert. La lune verte, elle, est symbole de nature et préside sur la région d’Ixa-Taka, dont les habitants encore primitifs vivent au milieu de la végétation et vénèrent les luxuriantes forêts de leur continent.

L’aspect ludique de cette division élémentaire vient bien sûr de ce qu’elle implique au niveau du gameplay. Les affinités et faiblesses élémentaires des héros comme des ennemis garantissent des affrontements plus riches et plus stratégiques, qu’il s’agisse d’occasionner un peu plus de dégâts ou de changer totalement la physionomie d’un combat, tel que c’est souvent le cas dans la série des Shin Megami Tensei, particulièrement punitifs sur cet aspect. Nous reviendrons lors du chapitre dédié à Final Fantasy V sur l’identification à l’élément et sa valeur spirituelle, mais contentons-nous pour l’instant de dire que la praticité et le symbolisme de la magie élémentaire sont mêlés dans le cadre d’un grand récit, celui du héros fédérateur. À l’opposé se trouve l’ennemi, le danger menaçant le monde qui, comme Chaos dans Final Fantasy, s’approprie les énergies naturelles et déstabilise l’ordre du monde : toujours dans Skies of Arcadia, l’Empire de Valua se lance dans une grande campagne militaire pour mettre la main sur les six cristaux capables d’invoquer les terribles Gigas, des armes anciennes responsables en partie de la destruction du monde longtemps avant le début du jeu ; une idée similaire est présente dans Arc the Lad (G-Craft, 1995), où le héros Arc collecte les esprits du feu, de l’eau, du vent, de la terre et de la lumière pour lutter contre l’Empire de Romalia qui, là encore, cherche à se les approprier. La dynamique est claire : le héros doit protéger l’ordre naturel éternel face aux velléités cupides de puissances autoritaires et temporelles.

Feu, eau, terre et vent ont toujours été des symboles importants des mythologies du monde, et revenir sur chacun d’entre eux de manière indépendante prendrait une éternité. En revanche, il peut être intéressant de se pencher sur l’idée d’une séparation des éléments lors de la création du monde, ou de l’émergence d’une classification des aspects de la nature suivant les premiers récits cosmogoniques, signe de l’apparition d’une pensée systématique. À ce sujet, Joseph Campbell a beaucoup écrit dans sa tétralogie The Masks of God, une somme d’ouvrages comparable à l’Histoire des croyances et des idées religieuses de Mircea Eliade, mais avec un aspect archéologique plus appuyé. Dans le premier volume consacré à la mythologie primitive, il écrivait : « Personne n’a été capable de mettre le doigt sur l’origine de la notion mythologique des cinq éléments. Ma théorie personnelle, en se basant sur un schéma de distribution, me fait dire que la réponse apparaîtra, un jour, sur les tablettes de Sumer et d’Akkad. Le système grec connu le plus ancien est représenté sur les fragments restants d’Anaximandre (vers 611-vers 547 avant J.-C.), qui évoque le feu, l’air, la terre, l’eau et le non-limité. La datation du système indien n’a été, bien sûr, pas établi, mais la série apparaît dans le Taittiriya Upanishad (autour de 600 avant J.-C. ?) :

« Du Soi (Atman), l’espace est né ;

De l’espace, le vent ;

Du vent, le feu ;

Du feu, l’eau ;

De l’eau, la terre ;

Et de la terre, l’herbe, la nourriture…9 »

La classification des éléments chez les primitifs et dans l’Antiquité était encore indissociable du grand récit cosmogonique, cette pensée symbolique n’ayant rien à voir avec notre esprit scientifique contemporain. Au XXIe siècle, nous n’attachons pas de grandes histoires et légendes aux éléments du tableau périodique, et si une poignée d’entre eux sont toujours chargés d’énergie symbolique, comme l’or ou le fer, car découverts très tôt dans l’histoire de l’humanité, on n’attache que peu de dieux au plutonium, à l’azote ou à l’hydrogène… La compréhension objective et méthodique de la composition de la matière s’est défaite de l’humanité inhérente au récit, à l’agencement des faits pour en faire ressortir du sens. Ce n’est pas là un jugement de valeur, il ne s’agit pas de dire « c’est bien » ou « c’est mal » – car Dieu sait que nous avons fait des progrès dans le domaine scientifique en jetant aux oubliettes ce qu’on qualifie aujourd’hui de « superstitions » –, mais la révolution scientifique ne s’est pas faite par une simple découverte de nouvelles informations, c’est toute la psyché humaine qui s’en est retrouvée réorientée.

Campbell évoque le désir de systématisation identifié dans plusieurs cultures d’Orient, en particulier en Inde et en Chine : « Le Soleil comme source de lumière, de chaleur et de sécheresse représente en Chine le masculin, la force positive de l’Univers, le yang, tandis que la Lune, gouvernant la moisissure, l’ombre et le froid, symbolise le négatif, le féminin, le yin. Leur interaction produit l’ordre, le sens, la direction ou le chemin, tao, de toutes les choses, qui est symbolisé géométriquement comme un cercle à la rotation sans fin, fait de blanc et de noir, ou yin et yang : en dessous du Soleil et de la Lune se trouvent cinq planètes, chacune affiliée à un élément. Mercure est la planète de l’élément eau, l’élément du nord ; Vénus, du métal, élément de l’ouest ; Mars, du feu et du sud ; Jupiter, du bois, qui est l’est ; et enfin Saturne, la planète de l’élément terre, qui représente le centre. Il existe aussi en Inde une doctrine des cinq éléments, suffisamment ancienne pour avoir été étudiée par le Bouddha (563-483 avant J.-C.) et attribuée traditionnellement à un sage plus ancien encore nommé Kapila, dont la vie pourrait remonter jusqu’au VIIIe siècle avant J.-C. Les cinq éléments de la tradition indienne sont associés aux cinq sens : l’éther, le premier, est l’élément de l’ouïe ; l’air, le deuxième, celui du toucher ; le feu, de la vue ; l’eau, du goût ; et la terre, de l’odorat. En Occident, toutefois, depuis la période d’Empédocle (autour de 500 à 430 avant J.-C.), un contemporain de Bouddha, nous ne connaissions que quatre éléments : le feu (qui est chaud et sec), l’air (qui est chaud et humide), l’eau (qui est froide et humide) et la terre (qui est froide et sèche). Les systèmes comprennent des différences, mais dépendent des mêmes racines10. » La soif de systématisation était poussée à l’extrême dans la Chine antique puisque les philosophes de la dynastie des Han (206 avant J.-C.-220 après J.-C.) allèrent jusqu’à attribuer à chaque élément une direction, une saison, une couleur, une valeur, une note de musique, un dieu et un empereur ! Chez les Aztèques, on associait chaque période du monde à un élément, et c’est par cet élément que cette époque prenait fin : un déluge a mis fin à l’époque des eaux, un séisme à celle de la terre, un ouragan à celle de l’air et un incendie mettra fin à la nôtre, l’époque du feu.

Skies of Arcadia et son association lune/couleur/élément/culture n’est bien sûr pas le seul RPG japonais à opérer ce genre de division symbolique. Golden Sun (Camelot Software Planning, 2001) présente un monde où là encore, les énergies naturelles dépérissent, et les protagonistes comprennent peu à peu que le seul moyen de faire retrouver au monde sa vitalité est de réveiller l’énergie alchimique scellée dans quatre phares, chacun représentant un élément et une planète. L’exploration de l’ultime phare entraîne l’activation d’une stèle où le jeu des associations est la clef : le dragon est associé au feu et aux enfers, l’oiseau, à l’air et au ciel, le poisson, à l’eau et l’océan, et l’humain, à la terre et au sol. Ce qui correspond, à peu de chose près, aux quatre démons auxquels les héros de Final Fantasy doivent faire face.

Les quatre démons du chaos : l’incarnation du désordre

Quatre cristaux, quatre éléments, quatre démons. Ces monstruosités que les Guerriers de la Lumière doivent affronter au cours du jeu représentent l’aspect le plus cauchemardesque de l’élément qu’ils incarnent. N’oublions pas qu’au début de l’aventure, les énergies naturelles du monde, comme les vents, les marées ou la terre, connaissent des perturbations sans précédent, à tel point que là où en temps « normal », elles étaient des atouts pour la civilisation des hommes, elles représentent désormais des dangers. Car la nature n’est pas bonne ou mauvaise par définition : si elle nous permet de nous remplir l’estomac et nous offre un cadre de vie confortable et propice à la vie sédentaire, Mère Nature peut aussi se transformer en véritable furie et balayer les villes d’une seule tempête, affamer les populations en asséchant les terres ou causer de vraies hécatombes avec un cocktail létal de bactéries. Les quatre démons du chaos incarnent ces catastrophes bien connues de l’humanité, l’aspect sombre de la nature dont la versatilité nous est sans cesse rappelée.

Le démon de la terre est une liche, appelée telle quelle, et à l’instar d’autres créatures du bestiaire de Final Fantasy (les trois autres démons inclus), il s’agit d’un monstre bien connu des joueurs de Donjons et Dragons