3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ker

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

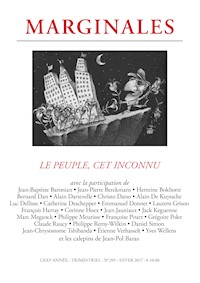

Découvrez un nouveau numéro en version numérique de la revue littéraire belge Marginales

Il vient de faire sa rentrée fracassante dans le grand rapport social. On le croyait dissous dans une indéfinissable masse qui n’avait d’autre droit que d’être consultée, à intervalles variés selon les calendriers institutionnels, par un système qui ne se référait à lui que par convention. Aussi longtemps qu’il s’est conformé à ce rituel selon les règles lentement ajustées au fil du temps, en respectant des pointillés implicites qui avaient cherché avec prudence à ne bousculer l’ordre convenu qu’en ne débordant pas les limites prévues, ce mécanisme a donné satisfaction. Le peuple, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a accompagné de la sorte un demi-siècle de tranquillité relative dans la partie du monde qui avait maté la majorité des territoires qui lui étaient extérieurs avec un procédé d’annexion qui avait pour logique celle du colonialisme.

L’ébranlement de cet usage ignorant sa propre cécité a été la première alerte menaçant la survie d’un partage de la planète considérée comme un quatre-quarts…

Des poèmes et nouvelles inspirés par la thématique du peuple avec des écrivains comme Jean Jauniaux, Catherine Deschepper ou encore Laurent Grison.

À PROPOS DE LA REVUE

Marginales est une revue belge fondée en 1945 par Albert Ayguesparse, un grand de la littérature belge, poète du réalisme social, romancier (citons notamment

Simon-la-Bonté paru en 1965 chez Calmann-Lévy), écrivain engagé entre les deux guerres (proche notamment de Charles Plisnier), fondateur du Front de littérature de gauche (1934-1935). Comment douter, avec un tel fondateur, que

Marginales se soit dès l’origine affirmé comme la voix de la littérature belge dans le concert social, la parole d’un esprit collectif qui est le fondement de toute revue littéraire, et particulièrement celle-ci, ce qui l’a conduite à s’ouvrir à des courants très divers et à donner aux auteurs belges la tribune qui leur manquait.

Marginales, c’est d’abord 229 numéros jusqu’à son arrêt en 1991. C’est ensuite sept ans d’interruption et puis la renaissance en 1998 avec le n°230, sorti en pleine affaire Dutroux, dont l’évasion manquée avait bouleversé la Belgique et fourni son premier thème à la revue nouvelle formule.

Marginales reprit ainsi son chemin par une publication régulière de 4 numéros par an.

LES AUTEURS

Jacques De Decker, Étienne Verhasselt, Catherine Deschepper, Luc Dellisse, Marc Meganck, Bernard Dan, Alain Dartevelle, Jean-Baptiste Baronian, Alain De Kuyssche, Claude Raucy, Jean-Pierre Berckmans, Yves Wellens, François Harray, Jean Jauniaux, Corinne Hoex, Hermine Bokhorst, Françoise Pirart, Laurent Grison, Philippe Remy-Wilkin, Christo Datso, Philippe Meurisse, Jack Keguenne, Emmanuel Donnet, Daniel Simon, Jean-Chrysostome Tshibanda, Grégoire Polet et Jean-Pol Baras.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Éditorial

Jacques De Decker

Il vient de faire sa rentrée fracassante dans le grand rapport social. On le croyait dissous dans une indéfinissable masse qui n’avait d’autre droit que d’être consultée, à intervalles variés selon les calendriers institutionnels, par un système qui ne se référait à lui que par convention. Aussi longtemps qu’il s’est conformé à ce rituel selon les règles lentement ajustées au fil du temps, en respectant des pointillés implicites qui avaient cherché avec prudence à ne bousculer l’ordre convenu qu’en ne débordant pas les limites prévues, ce mécanisme a donné satisfaction. Le peuple, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a accompagné de la sorte un demi-siècle de tranquillité relative dans la partie du monde qui avait maté la majorité des territoires qui lui étaient extérieurs avec un procédé d’annexion qui avait pour logique celle du colonialisme.

L’ébranlement de cet usage ignorant sa propre cécité a été la première alerte menaçant la survie d’un partage de la planète considérée comme un quatre-quarts. Il y avait les grandes puissances, qui se différenciaient en un binôme, dont on feignit d’ignorer longtemps qu’il se distinguait, déjà, par le statut du peuple, très contrasté selon ses composantes. Dans un cas, une société ouverte selon les règles du libéralisme, dans l’autre une collectivité elle aussi jugée émancipée selon les lois du socialisme. À l’Ouest, en revanche, chacun pouvait prétendre, si du moins il en avait le talent, grimper dans la pyramide. À l’Est, on considérait qu’il fallait, pour améliorer son sort, que chacun fût assisté en ce sens, et avec une égalité d’atouts dûment garantie.

Ces deux conceptions se sont affrontées dans une tension qui put longtemps être tenue pour bénéfique, puisqu’elle ne débouchait sur la violence qu’en périphérie. La Corée, le Vietnam, Cuba, l’Amérique latine n’étaient pas, en ce temps, à nos portes. Ils composaient encore une partie du tiers-monde. Ce n’est qu’au moment où les images qui en rendaient compte atteignirent quotidiennement les foyers métropolitains que l’on commença à s’émouvoir que des militaires occidentaux y perdaient leur vie dans des combats douteux.

Les pays associés aux deux empires jouaient leur rôle dans cet affrontement. À l’Est, ils étaient les vassaux du grand meneur, même s’il leur arrivait de plus en plus souvent de secouer cette tutelle, secousses que le bloc d’en face ne manqua pas d’encourager par de subtiles manœuvres culturelles qui avaient pour but de déstabiliser les esprits réputés soumis à ce que l’on tenait pour une dictature dite « du peuple » et contestée pour cette raison même. À l’Ouest, par contre, le jeu démocratique était plus clair. Berceau du libéralisme aussi bien que du socialisme, l’Europe était en quelque sorte un laboratoire, où les deux tendances divisaient le peuple, puisqu’on pouvait y déceler tant un libéralisme social qu’une social-démocratie que ne distinguaient que de subtils dosages de foi en la libre entreprise mâtinée d’une limitation de ses excès garantie par la sécurité sociale.

Cet équilibre fut compromis lorsque le mur de Berlin s’effondra. En quelques mois, l’Union soviétique et ses satellites cessèrent de rappeler à l’Occident qu’il y avait des limites à ses appétits prédateurs. Le tiers-monde tomba dans l’escarcelle d’une économie de marché qui mit à sa solde une part de plus en plus vaste des terres émergées, sans parler de ce qu’elle allait draguer dans les fonds marins. Espèces décimées, nature dévastée, surtout dans des régions dépourvues de toute structure citoyenne allaient faire du passage au troisième millénaire un gigantesque désastre écologique dont les plus dévastateurs des films catastrophes ne donnent qu’un aperçu dérisoire.

Et le peuple dans tout ça ? Il s’aperçoit qu’il pourrait lui aussi être assimilable à une espèce menacée. Qui se soucie vraiment de lui ? Il s’identifie au tiers-monde, troisième part du quatre-quarts, tel qu’on le percevait lorsqu’il était tenu pour une sous-humanité, que l’ignorance, la paresse intellectuelle, le racisme, le mépris foncier reléguaient dans les soubassements de l’espèce humaine. Pour autant qu’il n’aille pas jusqu’à se reconnaître dans ce quart-monde où ce qu’on appelle communément la « civilisation » rassemble tous ceux qui y sont réputés « inintégrables ». Cette vision peut paraître excessive, mais n’oublions pas que l’être humain, seul bipède susceptible de se projeter dans le futur, est en mesure de se définir un avenir, qu’il esquisse avec les moyens du bord. Or, que lui procure-t-on comme moyens pour s’en constituer un ? Il y a longtemps que le principal correctif aux inégalités, l’éducation, ne peut plus être considéré comme un stimulant à l’excellence, sauf lorsqu’elle est gérée comme un processus de reproduction des élites. Le système a contesté tant qu’il a pu cette vision funeste. Elle est devenue, malheureusement, indéniable. Les exemples abondent de dysfonctionnements de toute nature qui se traduisent par le découragement des équipes éducatives, le décrochage scolaire, la complexification de composition des classes. Et, partout, le sentiment que l’instruction a cessé d’être le correctif principal à l’injustice sociale.

Cette image est, bien sûr, à ce stade, largement fantasmatique. Nous continuons à bénéficier des bienfaits d’une prospérité édifiée par nos prédécesseurs. Mais l’intuition nous dit qu’elle est forcément précaire, et cette impression est d’autant plus tangible que nous naviguons au plus près de la ligne de flottaison. Le sort le plus pénible est évidemment réservé aux occupants de la cale. Du moins provisoirement. On n’imagine pas un vaisseau dont les ponts supérieurs pèseraient tellement plus lourd que les niveaux inférieurs qu’il dériverait comme un iceberg inversé. C’est pourtant ainsi que se profilent les sociétés humaines de nos jours. Le mot « société » est d’ailleurs scandaleusement ambigu. Il désigne aussi bien une collectivité humaine qu’une structure d’intérêts, qui se targue souvent d’être anonyme, alors qu’il est notoire qu’elle avantage de plus en plus massivement une infime minorité.

La majorité a un autre nom : c’est elle qui constitue le peuple. Michel Onfray a trouvé une formule lapidaire pour le définir : c’est « ce sur quoi marche le pouvoir ». Non qu’on lui dénie l’accès à ce pouvoir. Les mécanismes qui se sont structurés pour lui permettre d’y contribuer sont de natures multiples, diversement orientés. Les partis qui se sont mobilisés pour sa défense n’ont, au fil de l’Histoire, pas eu la tâche facile, dans un combat impitoyable où leurs adversaires, souvent favorisés ou incarnés par les pouvoirs en place, ont multiplié les stratégies d’opposition directe ou de diversion. C’est ainsi que l’on assiste un peu partout à un déplacement des paramètres, qui se traduit par l’émergence de mouvements qui se fondent sur l’usure ou la prétendue trahison des organisations jugées traditionnelles. Tout un électorat déçu, mal informé, laminé par la propagande, s’en va chercher son salut auprès de prometteurs de meilleurs jours au cynisme délibérément affiché. On a qualifié ces courants d’un mot noble que l’on a chargé de toutes les vilenies : on les a appelés « populistes ». Le suffixe n’est pas fortuit : il renvoie à fasciste, et ce voisinage lexical discrédite le concept sans appel.

Or, tous les hérauts du peuple n’ont pas à être fourrés dans le même sac : un appel mobilisateur et responsable au sens noble est lancé sous toutes les latitudes, il a pour porte-parole des figures notoires, se fonde sur l’indignation sinon sur l’insurrection, est porté par un discours dépourvu de démagogie cynique et de calculs suspects, et étayé par des analyses sérieuses, restituant au vocable « peuple » sa force et sa grandeur et permettant enfin de doter de son poids réel un enjeu plus que jamais prioritaire : la valorisation du peuple comme force inaliénable d’une humanité marchant d’un même pas.

Vive le Belfranbourg !

Étienne Verhasselt

Au pied des neiges éternelles du mont Ticule, entre la Belgique, le Luxembourg et la France, serti dans une jolie vallée au lac cristallin, parcouru par un lacis de rivières et de ruisseaux, orné d’une forêt giboyeuse plusieurs fois centenaire : le Belfranbourg. Ce joyau de la nature, terre natale de la célèbre favorite de Louis XIV, Jacqueline Lepèze, dite Madame de Pompathune, abrite l’un des plus petits États du monde et un régime politique unique en son genre.

Lorsque les Belfranbourgeois voient le jour, État et famille redoublent de soins à leur égard. Non pas que là-bas on aime plus et mieux les enfants, mais cette progéniture connaîtra un destin singulier. Deux fois plus de protection et de stimulation, car à l’âge de trois mois les moutards entrent à la crèche – fleuron architectural de la capitale Bourg-lez-Bourses – et commencent les choses sérieuses.

On ne manquera pas d’être surpris à la vue d’une kyrielle de puéricultrices affairées autour des marmots comme autant de fébriles secrétaires. Des professionnelles triées sur le volet s’empressent de prendre des notes, se concertent avec des mines réfléchies, enchaînent coups de fil urgents et réunions importantes. Ce matin, dans l’équipe la tension est palpable. Untel, trois mois et demi, a pleuré toute la matinée. Depuis hier, unetelle, qui va sur ses deux ans, a la diarrhée. Et celui-ci qui chaparde des tétines. Et celle-là qui, sans cesse, tire la langue.

Qu’on se détrompe, ce ne sont pas là anecdotes de pouponnière : bien au contraire, nous sommes au cœur de la vie politique du pays. La crèche belfranbourgeoise n’est pas une simple nurserie, c’est un organe de l’État. Plus précisément, la première Chambre du Petit Parlement. Les bambins de l’école maternelle voisine appartiennent, eux, à la deuxième Chambre. Si les puéricultrices s’affairent comme dans les couloirs du palais, c’est que leur mission consiste à consigner, rassembler et traduire les comportements de la marmaille en décisions parlementaires.

À l’ordre du jour, la privatisation des soins de santé : pleurs, diarrhées, chapardages de tétines et tirages de langue indiquent, nous dit-on, une radicalisation croissante de l’hémicycle, farouchement opposé à la couverture sociale. Dans le bâtiment mitoyen, les institutrices de l’école maternelle sont formelles : les mômes turbulents de la deuxième Chambre suivront sans sourciller.

La motion sera ensuite soumise au Moyen Parlement, entendez l’école primaire et ses six degrés. Si elle survit à cette nouvelle étape, elle aboutira alors dans les puissantes mains de l’enseignement secondaire, le Haut Parlement. Six nouveaux votes favorables seront nécessaires, avant une éventuelle sanction par le Sénat.

Pour la petite histoire, il faut savoir que ce même Haut Parlement a marqué les esprits : le 9 novembre 2008, durant le cours de morale laïque, et à la surprise générale, la seconde latin-grec de M. Rousseau rejeta à l’unanimité le projet de loi sur la déportation des chômeurs de longue durée. La première chambre du Petit Parlement réagit le jour même par une violente épidémie de diarrhée. Quant au pouvoir exécutif – l’enseignement supérieur –, tout le reste de la semaine il fit l’école buissonnière. Quelques belles idylles amoureuses se nouèrent ces jours-là dans les champs. Elles ne manquèrent pas de changer substantiellement la donne politique – on se rappelle encore là-bas l’improbable vote en faveur de la loi sur les subventions agricoles.

Après une quinzaine d’années à exercer la charge de parlementaire, deux carrières s’offrent aux jeunes Belfranbourgeois lorsqu’ils accèdent à l’enseignement supérieur : l’option professionnelle et le pouvoir exécutif, ou l’option universitaire et le pouvoir judiciaire. Une fois diplômés, ils quitteront les bancs de l’école, autrement dit la vie politique.

Les jeunes Belfranbourgeois sont beaux, vigoureux. Et avisés ! Grâce à eux, le pays marche dorénavant main dans la main avec les grandes multinationales et la crème de la finance mondiale. Les altermondialistes, leurs pires détracteurs, leur reprochent de ne compter dans leurs rangs que des cancres addicts à « Dow Jones et Dragons » et les accusent d’être responsables d’une pauvreté galopante. Mais ils se gardent bien de faire l’éloge du grand cœur de ces jeunes loups. Dernièrement encore, un sénateur n’engageait-il pas comme jardiniers ses parents SDF – un demi-salaire pour deux, un jour de congé payé les années bissextiles ?Magnanime, il leur permettrait même de loger dans la remise à outils. Tant d’élégance de la part de ce fils aimant épargne à cette mère et ce père le sort hasardeux des familles ruinées qui, refoulées aux frontières par les pays voisins, se réfugient dans la grande forêt du Belfranbourg. Elles s’y nourrissent de gibier, de baies, de feuilles. La chasse étant l’un des nombreux privilèges de la classe politique, lorsque les premières familles ont gagné la forêt, régulièrement un attaché ministériel, un conseiller, un secrétaire d’État confondait un parent avec une bécasse, un sanglier ou un chevreuil : et pan ! Les accidents se multipliaient mais, loin de s’alarmer, les autorités ont salué cet abattage fortuit. On ne compte plus aujourd’hui les familles insolvables décimées.

Certains n’hésitent pas à exposer leurs trophées de chasse. Ainsi du ministre de la Justice, Jérémie de Poix de Mezures – champion international de skateboard : dans son luxueux bureau, au palais, parmi les innombrables coupes et médailles frappées du logo de marques de sport ou de boissons énergisantes, trône le buste émouvant d’un oncle empaillé. L’effet est saisissant. Un geste politique fort, qui a le double mérite de témoigner d’un sens profond du devoir civique – débarrasser l’État des parasites de la société – et d’un authentique esprit de famille – garder près de soi ses chers défunts.

Force est de constater qu’au Belfranbourg la classe politique a le courage de ses opinions. Bravo ! Nos élus, quant à eux, offrent un bien piètre spectacle : quel homme, quelle femme d’État, chez nous, mettrait les siens sur la paille ou chez l’empailleur ? Désuète hypocrisie, qui retient encore le pays aux portes du XXIe siècle. Mais patience, cela ne va pas durer. Bientôt, dans nos forêts aussi nous trouverons des SDF par familles entières. Et gageons que la chasse sera ouverte toute l’année.

N. B. : Au Belfranbourg, les exclus, ces hommes et ces femmes retournés à l’état de nature, se sont autoproclamés « Peuple ». Un néologisme étrange, presque une onomatopée, qu’ils scandent à la pleine lune, le poing dressé. Que signifie le mot, c’est un mystère. Et si on pose la question à ces marginaux, ils se figent dans leurs guenilles terreuses, vous fixent droit dans les yeux et grognent. Des sauvages. Des bêtes.

Consultation populaire

Catherine Deschepper

Il a deux grands yeux d’un bleu transparent, des boucles éparses désordonnées, un air d’ange tombé du ciel, des gestes de pantin désarticulé. Il est beau à couper le souffle. Et j’ai le souffle coupé.

Sans voix.

Parce qu’il vient de m’annoncer, d’une voix grave encore mal assurée, qu’il a décidé que #TonightIlSortaitFaireLaFêteAvecSesTopCopainsTropCool#, qu’il n’a pas la moindre idée de l’heure à laquelle il reviendra, et que franchement il n’y a pas de raison de s’inquiéter…

Puis, l’instant d’après :

« Putain maman, tu fais chier parfois » !

Sans voix.

Je n’ai même pas dit que je refusais. J’ai peut-être – personne n’est parfait – produit machinalement un léger haussement de sourcil, plus surpris que réprobateur d’ailleurs à l’annonce tonitruante de sa prétendue projection vespérale… Bon sang, si la génération émoticône n’est pas fichue lire subtilement les variations infimes des expressions faciales, quelles nouveautés proposera le futur iPhone 16PlusMieux ? Je n’ai pas émis un son. Juste regardé ses yeux au moment où ils ont enfin osé se poser sur les miens. Je n’ai rien dit vraiment, pas pipé un mot, rien, nada, niks, pas même un « non », un « pas question » ou un « ça va pas la tête, tu n’as que quinze ans »… pas davantage un « peut-être » ou un « oui, mais… » : juste une respiration profonde avant qu’il ouvre la bouche, un regard soutenu pendant qu’il me faisait sa grande déclaration d’indépendance (qu’il voie que je l’écoute), un léger relèvement de mon sourcil gauche dans le silence qui suit et pfuit, sa remarque qui fuse. « Je fais chier ». Je fais chier ? Je ? Chier ? Moi ? Et un « Putain » pour lancer les hostilités ! Mais qui l’a élevé ce gamin ?

Donc monsieur annonce son projet (pardon, m’informe de sa décision de) sortie, réplique à mon silence par une sortie d’un tout autre genre (cet enfant a tout compris de la correspondance romantique sans même le savoir) et il se barre. Point. Barre.

Voilà.

Facile, efficace, responsable, tout ça quoi ! Du grand art d’adolescent à peine pubère incapable d’émettre une requête argumentée. Non, non : « Soyons dramatique et imposons-nous par la force d’une bonne décision unilatérale comme on les aime ». Et avec la porte qui claque j’entends l’ultime réplique tonitruante de l’acteur qui doit marquer les esprits avant de quitter la scène : « De toute façon, je fais ce que je veux, on est en démocratie, merde ! ».

*

En démocratie… Nous y voilà. Petit poussin déclare péremptoire et dictatorial qu’il est en démocratie et que donc, si je fais correctement le lien, il peut faire ce qu’il veut (il est interdit d’interdire, sous les pavés la plage et tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se brise, tout ça…).

Bien… Comment dire ? Comment lui dire…

Parce que chouchou adoré… tu vois, la démocratie, ça mériterait peut-être une petite piqûre de rappel… déjà dans Démocratie, y a démos, « démos = le peuple », donc tout le monde en fait, dans la famille pas juste ta petite personne… Comment ça « Démos comme dans démagogie ? », oui, oui, aussi… Et en même temps c’est autre chose parce que c’est suivi de -cratie, et ça, -cratie, c’est mieux que -gogie, parce que -cratie ça n’a pas donné crasse, hein, non, non, -cratie c’est -kratôs, le pouvoir. Le pouvoir au peuple. Tandis que démagogie c’est -ago, « conduire »… Donc en gros le démagogue c’est celui qui conduit le peuple, le gardien du troupeau, le grand manipulateur, celui qui prend ses électeurs pour des moutons… Un peu comme… Comment ça, comme moi ? Oui, bon, peut-être un peu comme moi avec tes frères et toi, c’est possible, et encore, comme moi avant, quand vous étiez petits et que vous ne m’envoyiez pas balader comme un vieux walkman. M’enfin, en même temps, ce n’est pas pareil, moi, je suis comme…, allez, on va dire comme un despote éclairé, quoi. Je sais ce qui est bon pour vous, et je vous connais, et je veux votre bien plus que le mien.

Et quand bien même nous serions vraiment en démocratie, pas dans une lutte de pouvoir qui n’a rien d’une lutte de classe mais tout d’un cas d’école, sache petit cœur que ta démocratie évoquée à bien mauvais escient, tu peux te la carrer dans l’os. Attends un an ou deux et avec un peu de chance un professeur d’économie tenant d’une gauche sympathique et vaguement communiste t’expliquera que le vrai pouvoir, c’est l’argent, que les élections, les gouvernements tout ça, c’est pour occuper les esprits et donner à chacun l’illusion du choix, mais qu’en fait, si on prend le problème sous l’angle monétaire on observe vite que le capitalisme est un système qui tend à établir sa propre gouvernance et qui assure son profit à partir de l’exploitation des plus faibles. Le pouvoir appartient à celui qui tient la bourse et fait plier les dirigeants démocratiquement élus. Et l’argent, dis-moi, tu comptes le gagner comment pour financer ta petite sauterie ?

Tu vois, mon grand amour, mon fils adoré, tu veux le pouvoir ? Tu l’as. Bienvenue dans ta « démocratie » que tu entends régenter d’une main de fer mal assurée. Parce que mon cœur, moi, je ne te comprends plus. Je ne sais plus qui tu es : tes coups de gueule, tes éclats de voix, ta façon de tout vouloir réguler. Et tu t’affirmes en dépit de ce que je sais de toi. Tu faisais partie de mon petit peuple, et tu deviens un mystère. Me taire pour – démagogiquement, nous y voilà – te plaire ? Me taire pour – symboliquement – te résister ? Hurler ? Laisser passer, gronder ?

Mais qui dirige qui, dis-moi ? Je n’ai rien dit tu vois, je ne t’ai pas répondu. Je garde tout par-devers toi. Débrouille-toi maintenant avec ton pouvoir naissant ! Ta sortie. Tes amis, et tes « fais chier, maman ». Je n’ai rien dit, mon grand ! Je me suis tue. Enfin pas vraiment tue, disons plus simplement que tu ne m’as pas laissée parler. Soit. C’est de ton âge. Ça me va. Mais ne prétends pas savoir ce que pensent en silence ceux qui n’ont pas voté pour toi ! Si tu n’avais pas si rapidement dissous l’assemblée, j’aurais pu te dire « oui, trois fois oui, vas-y, fonce ! » Peut-être même que je t’aurais raconté mes jeunes années, mes premières sorties, la force de mes amitiés. J’aurais aussi, qui sait, évoqué mes « boire », mes déboires et mes joies, les surprises et les émois, les premières amours, et la fête, parfois, qui explose dans le cœur et dans la tête. Mais les putschs n’ont que faire des gouvernements précédents, n’est-ce pas ? Je fais chier ? À la bonne heure ! Tu t’émancipes, c’est bien ! Rumine, tempête et fais la gueule, si ça te plaît. En fin de compte, même ça, je connais.

Et pour ce qui me concerne, je vais aller me servir un verre de vin, replier ma valise à souvenirs et saluer, dans le fauteuil du salon, la réussite de mon éducation. Parce que tu ne le sauras jamais, mais ta petite révolution me fait chaud au cœur. Et tant pis (tant mieux, qui sait) si, dans ta nouvelle administration d’état tu ne me connais pas, moi, si bien que ça. Ne pas connaître son peuple, c’est de bonne guerre, il faut l’avouer, quand on s’institue démocratiquement général des armées !

Deux femmes du peuple

Luc Dellisse

Le cahier

Parce qu’elle avait les joues creuses, parce qu’elle était pleine de silences et d’arrière-pensées, elle ranimait ma curiosité romanesque toujours à l’affût, et je multipliais les ruses pour rester un moment seul chez elle, tandis qu’elle vaquait dans son cabinet d’aide sociale. Ainsi j’allais d’une pièce à l’autre sur la pointe des pieds, au passage frôlant des tiroirs enfoncés à bloc.

Elle sortait du peuple, parlait du peuple, d’une voix comme un souffle, un peu faubourienne, que je la soupçonnais d’avoir inventée. Elle avait adopté une tenue populaire, des vêtements amples et noirs, qu’elle portait comme un uniforme, variait peu, et changeait sournoisement, car elle en avait toute une collection, dans un placard défoncé. Elle n’était pas très minutieuse dans la vie quotidienne, et son mépris pour la bourgeoisie et les femmes d’intérieur lui permettait de vivre dans une propreté douteuse, et dans un désordre effrayant.

Il m’arrivait de balayer, de laver le sol, de ranger la vaisselle retournée sur l’égouttoir. Je faisais marcher le lave-linge, noir sur noir. J’ouvrais largement les fenêtres, je réparais le fauteuil de bureau. Je lui disais qu’elle était une grande bourgeoise privée de ses domestiques, que les vraies prolétaires, les femmes du peuple certifiées, faisaient de leur intérieur un bijou. Elle riait un peu, une sorte de ricanement. Elle n’était pas laide, encore moins sotte, mais elle aimait trop les idées pour s’intéresser aux choses et aux gens.

La découverte de son cahier secret a changé ma vie. Pas seulement le regard que j’ai jeté sur elle, ensuite (mais je ne l’ai plus revue que deux fois). Aussi mon regard sur les autres femmes, et sur l’autre monde jouxtant le monde apparent. Je crois que c’est à cette époque que je suis devenu dissimulateur. J’avais lu son cahier, je n’en laissais rien voir.

Elle devait aimer les ratures et les beaux manuscrits, sans se soucier de leur aspect pratique, car son cahier n’était pas lisible, mais il éclatait de gribouillis et de couleurs. Les monuments en ruine, le parlement en feu, les corps déchiquetés n’avaient d’esthétique que la haine, comme la grimace ou le spasme d’une militante qui jouit malgré elle.

Elle a surgi soudain derrière moi. Elle était rentrée sans bruit. Elle a essayé de me frapper avec une bouteille. J’ai eu de la chance. Ma maladresse m’a servi, j’ai glissé. La bouteille a éclaté sur le coin de la table avec un terrible contre-ut.

La dernière fois que j’ai fait l’amour avec elle, debout, appuyé contre la lourde table, les semelles dérapant un peu dans la flaque de lait et dans les tessons, de grands traits de rouge, de noir et de glauque dansaient devant mes yeux, dessinant l’arabesque changeante du plaisir. À Amsterdam, longtemps après, sur un pont, je l’ai croisée. Elle n’a pas répondu à mon petit signe de tête. Elle était rancunière. Elle n’était pas douée pour l’action directe, sexe compris. Elle avait perdu la confiance de ses chefs. Elle avait raté sa cible, comme elle m’avait raté moi.

La barrière

Une jeune femme, mince et menue, que j’avais vue par la fenêtre d’une petite maison maritime, en train de faire son ménage, et je l’avais observée en passant, sans ralentir, enregistrant son existence comme celle d’un être magnifique et inaccessible. Je m’étais empressé de l’oublier.

Les fenêtres sont des écrans plats. Inutile de fantasmer sur les fictions qu’elles proposent. Déjà la mer, la mer favorise les mirages, à cause de l’enfance qui y est restée.

Mais cette femme était faite pour moi. Le sort s’est joué de ma prudence. Il l’a remise sur mon chemin. Imméritée, irréelle.

Elle était si petite que lui répondre, même sans esprit de suite, était tout un parcours. Je m’étais assis sur le piquet de la barrière, pour gagner, c’est-à-dire pour perdre, une tête ou deux. À hauteur d’homme, son visage fulgurant, sans cesser d’être timide, mangeait le mien : par sa lumière, par sa douceur, par sa blondeur, et les questions qu’elle me posait, sur le garage à vendre, sur la transaction, touchaient par leur humilité.

Elle était le peuple revenu, après une longue absence : ma famille, ma vraie famille, avec ses toiles cirées, son jambon en conserve, ses voitures allemandes bas de gamme, son puritanisme sexuel, son ignorance des langues mortes, sa peur de manquer, ses prix fixes, ses études d’instituteur, ses vêtements mal coupés, sa tendresse, son audace au bord du chemin. Heure creuse, jamais plus après, une seule fois sans suite, les sous-vêtements gaufrés, la peur terrestre, et Dieu sur terre, et le terrible éblouissement.

Tout cela en flamand, bien sûr, en pleine hypnose, et je me souviens de mes deux genoux écorchés sur le lin, de l’extrême blancheur de ses cuisses repliées comme des crans d’arrêt.

Triskèle et Gorgone

Marc Meganck

Il est là, au pied de l’escalier, dans un rai de lumière. Statique, engoncé dans son vieux costume gris mal coupé – pantalon flottant et désinvolte, veste trop large pour ses épaules tombantes, chemise blanche fermée jusqu’au dernier bouton. Seul son ventre est encore rond, réminiscence des années fastes. Il finit toujours par apparaître dans la salle. Quand on ne l’attend plus, quand les discussions ont glissé vers tout autre chose. Il est encore là. Qui aurait pu prédire dire ça ? Pas ces stupides instituts de sondages. À la limite, les gens du quartier, les fidèles, ceux de toujours.

*

À partir de dix-neuf heures, les nouveaux propriétaires – deux hommes et une femme, la trentaine – occupent une longue table au fond de la salle. Aux commandes, au pouvoir, ils passent la soirée alignés sur une banquette, comme un tribunal impatient de juger le malheureux qui s’approcherait trop près d’eux. Les yeux rivés sur l’escalier, ils boivent des apéritifs pour tuer leur angoisse grandissante. Natale habite au-dessus depuis cinquante ans. Autant d’années qu’il descend tous les soirs, pour l’ouverture, parfois un rien plus tard, car il sait se faire désirer, et même semer le doute. L’escalier relie directement son appartement au restaurant. Pas de porte, pas de séparation – à l’image de sa vie, une existence passée sur son lieu de travail, passion chronophage et dévorante. Mais rien n’est plus pareil depuis quelques semaines. Le costume qu’il porte en est la preuve, une tenue des jours sombres et des deuils. Son tablier est définitivement accroché à une patère, là-haut, dans l’appartement. Après avoir dévalé les marches, au lieu de se diriger vers le four à pizza, il marque une pause, il inspire profondément, il fait le vide avant de prendre son élan.

*