4,99 €

Mehr erfahren.

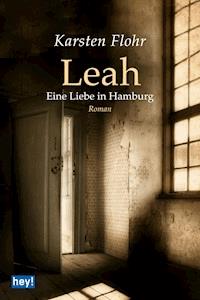

- Herausgeber: HEY Publishing GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In der Wohnung des Rentners Johannes Bluhm am Hamburger Grindelhof lagern Kartons gefüllt mit seinen Tagebüchern, die er als Heranwachsender in den Jahren 1928 bis 1941 geschrieben hat. Immer freitags bekommt er Besuch von seinem Enkel Bernhard, der als Einziger von der Existenz der Aufzeichnungen weiß und sie mit zunehmender Atemlosigkeit liest. Diese Schilderungen, ergänzt durch Gespräche zwischen den beiden, eröffnen dem jungen Mann ein Bild jener Zeit, in der alle Regeln des menschlichen Zusammenlebens Schritt für Schritt ausgehebelt wurden, bis schließlich das pure Grauen die Menschen beherrschte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 290

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Karsten Flohr

Leah

Eine Liebe in Hamburg

Originalausgabe

© 2012 bei hey! publishing, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.

Lektorat: Dr. Johanna Büchel, München

Layout/Satz: Andrea Mogwitz, München

Umschlaggestalltung: ZERO Werbeagentur, München

Umschlagabbildung: FinePic®, München

Druck und Bindung: Books on Demand GmbH, Nordenstedt

ISBN (E-Book) 978-3-942822-09-1

http://www.heypublishing.com

Für Sarah und Israel

Wir werden ewig leben

Die größte Lüge der Welt

Wir sind doch keine Unmenschen

Mein Sohn, der Salonlöwe

Und dann schmeißen wir sie raus

Ich schlaf’ schon mal besoffen ein

Was haben Norweger auf dem Eis zu suchen?

Er macht noch immer einen Schnullermund

Das geht heute ganz schnell

Jeder hat seinen eigenen Ton

Du brauchst nichts weiter zu tun

Riecht er noch so gut?

Wo steht dein Pferd?

Erschrecken Sie nicht allzu sehr

Die können mir nix

Hierher kommen sie nicht

Sie will den Mantel weiter machen

Nur Gepäck, alte Koffer

Epilog

Wir werden ewig leben

Mittwoch, 8. April 1928

Heute habe ich von Großvater ein Tagebuch bekommen. Es ist rot und dick und hat Seiten mit Linien. Es ist sein Geburtstagsgeschenk für mich, weil ich ja schon schreiben kann. Aber ich muss nicht jeden Tag etwas schreiben, sagt er, nur wenn ich will. Mama und Papa sagen, Jungen brauchen kein Tagebuch, das haben nur Mädchen. Sie haben mir einen Osterhasen aus Blech geschenkt. Weil mein Geburtstag an Ostern ist. Er hat einen Schlüssel im Rücken, den man aufziehen kann. Und er hat blaue Ohren und lacht. Er ist lustig. Morgen schreibe ich wieder. Großvater hilft mir, aber ich kann schon viel selber schreiben. Er radiert die Fehler aus und macht sie richtig.

Donnerstag, 9. April 1928

Wir waren gestern bei Leah. Weil sie am selben Tag Geburtstag hat wie ich und genau so alt ist wie ich. Nämlich sechs. Ihre Mutter hat uns eingeladen – mich und Mama dazu. Ich musste mich waschen vorher und den neuen Pullover anziehen. Und Haare kämmen. Die Lieblings mögen keine kaputten Sachen, hat Mama gesagt. Sie sind anders als wir, da muss alles heil sein. Leah hat einen Kaufmannsladen bekommen, wir haben damit gespielt. Und sie hat ein neues Kleid. Ihre Mutter und meine Mama haben zusammen Tee getrunken. Das tun sie nur an unserem Geburtstag, sonst macht meine Mama bei Leahs Mutter sauber. Wir waren nicht lange da, weil dann anderer Besuch gekommen ist.

Sonnabend, 5. Mai 1928

Mama hat mich heute wieder mitgenommen zu den Lieblings. Damit ich nicht allein sein muss. Großvater war nämlich nicht zu Hause. Ich habe mit Leah gespielt in ihrem Zimmer. Das ist groß, und man sieht die Elbe. Leah sagt, ihre große Schwester hat jetzt einen Freund zum Ausgehen und Tanzen, aber sie hat mich. Für immer. Und ich sie. Wir haben gelacht, und ihre Mutter hat ins Zimmer geguckt und gesagt, ihr seid ja so lustig, und dass sie auch mal lustig sein möchte. Da haben wir gesagt, sie soll mitspielen mit uns, aber sie musste in die Küche. Als meine Mama fertig war mit Saubermachen, sind wir zu Fuß nach Haus gegangen an der Elbe entlang. Es war so warm wie im Sommer und die Leute waren aufgeregt. Manche rannten herum.

*

Wie fast jeden Freitagabend saß ich, Bernhard Bluhm, neben meinem Großvater, Lehnstuhl neben Lehnstuhl, mit Blick aus dem Fenster. Alles war wie immer: Draußen begann es zu dämmern, die Flasche Rotwein leerte sich, Johannes – so heißt mein Großvater, Johannes Bluhm – musste seine Zigarre in kürzer werdenden Abständen neu anzünden. Nur eines war anders als sonst: Heute ließ er mich zum ersten Mal in seinen Tagebüchern lesen. „5. Mai 1928,“ sagte ich und legte das Tagebuch aus der Hand, „war das der Tag, an dem es in Altona fünf Tote gab bei den Straßenschlachten?“

Johannes zuckte die Achseln. „Wie viele weiß ich nicht“, antwortete er. „Aber zwei davon waren Bekannte meiner Mutter, Clara. Sie hat davon erfahren, als wir zu Hause ankamen. Wir kamen fast zur gleichen Zeit heim wie mein Großvater Friedrich. Er erzählte es ihr. Er war gerade in Altona gewesen, um Holz für seine Werkstatt zu besorgen. Er hat Glück gehabt, dass er nicht mitten hinein geraten ist in die Prügeleien. Die Braunen und die Roten haben diesmal nicht nur mit Stuhlbeinen aufeinander eingeschlagen, sondern es wurde geschossen. Zum ersten Mal. Friedrich konnte sich gerade noch in die ‚Hirschquelle’ retten, das Lokal der Kommunisten. Jetzt waren sie alle auf der Straße, die Braunen hatten sie hinausgetrieben. Am Ende sah die Straße aus wie nach einem Krieg. Nicht nur die Roten bluteten, auch drei Nazis blieben liegen. Unter den Roten waren zwei Freunde von Clara. Friedrich hat sie erkannt, aber die Polizei ließ ihn nicht an sie heran. Einer lebte noch, hat er gesagt. Der ist erst später gestorben.“

„Was hat Clara gemacht?“

„Sie ist sofort wieder los, hat Friedrich gebeten, bei mir zu bleiben, bis Vater von der Schicht im Hafen nach Hause kam. Wir sind dann in Großvaters Werkstatt gegangen hinten im Garten. Er war immer noch der beste Tischler in Blankenese und hatte viel zu tun, obwohl er eigentlich schon aufgehört hatte zu arbeiten. Er restaurierte Möbel. Meine Eltern konnten das Geld gut gebrauchen.

Wir haben nicht viel gesprochen im Gegensatz zu sonst. Er hat eine Zigarette nach der anderen geraucht, der kleine Raum war völlig verqualmt. Friedrich hat ein Tischbein gedrechselt und gesagt, heute wollen wir mal nicht reden, ich solle etwas in mein Tagebuch schreiben und es ihm dann später zeigen.

„Von den Ausschreitungen hast du nichts geschrieben“, stellte ich mit einem Blick ins Tagebuch fest.

„Nein, ich habe das alles ja auch nicht gleich verstanden. Ein Sechsjähriger, der zwar schon schreiben, aber ansonsten gerade über die Tischkante gucken kann – was stellst du dir denn vor! Mir ist das erst später alles erklärt worden. Außerdem war ich noch ausgefüllt von unserem Nachmittag bei den Lieblings. Ich sah Leah zwar häufig, aber nicht jeden Tag. Meine Mutter hat dreimal pro Woche bei den Lieblings sauber gemacht, Wäsche gewaschen und Einkäufe erledigt, aber ich durfte nicht jedes Mal mit. Das war schließlich ein wirklich vornehmer Haushalt, eine der ersten Adressen in Hamburg. Alte Reeder-Dynastie. Die Herrschaften, sagte Clara immer. Wir wollen die Herrschaften nicht über Gebühr beanspruchen. Und das aus ihrem Mund, als Kommunistin!„

„Wie sah Leah aus?“

„Ich weiß nicht mehr, wie sie wirklich aussah. Es gibt kein Foto aus der Zeit. Aber wenn ich sie sah, wurde mir warm, am ganzen Körper. Von Anfang an war das so. Und wir kannten uns sozusagen seit dem Tag unserer Geburt, Ostern 1922, wir kamen beide im Tabea-Krankenhaus in Blankenese zur Welt. Wie sie aussah? Sie war klein, zart, hatte dickes schwarzes Haar, große dunkle Augen. Wenn Leah mich beim Spielen ansah, konnte ich mich manchmal nicht mehr bewegen. Es war wie eine Lähmung. Ja, unter ihrem Blick wurde ich bewegungsunfähig. Aber ich litt nicht dabei, im Gegenteil. Ich wollte, dass sie mich immer so ansah. Und wenn ich ihr das sagte, legte sie ihre kleine weiße Hand auf meine und antwortete: Das tue ich ja. Ich sehe dich an, so lange du willst, solange wir leben. – Das wird dauern, wir werden ewig leben, sagte ich. – Keiner lebt ewig, antwortete sie. Nicht hier auf der Erde. – Ist mir egal wo, sagte ich und rührte mich nicht. Sie ließ ihre Hand auf meinem Arm liegen, als ihre Mutter hereinkam und uns einen Teller mit Weihnachtskeksen brachte. Beim Hinausgehen strich sie jedem von uns über den Kopf. Ihr beiden werdet ewig leben, sagte sie. Guten Appetit, die hat Ida gebacken.“

„Ich dachte, Ida war dement?“ warf ich ein.

„Erstens gab es dieses Wort damals noch nicht, also konnte sie es auch nicht sein. Und zweitens konnte Ida sehr wohl ein paar Dinge. Genau gesagt zwei, und das erstklassig: Weihnachts-Kekse backen und Henkel annähen. Deshalb gab es bei den Lieblings rund ums Jahr frische Weihnachtskekse, und niemand lief mit abgerissenem Henkel in der Jacke herum. Ich übrigens auch nicht.“

„Sie hat auch deine Henkel angenäht?“

„Ja. Leah hat sogar manchmal meinen Henkel absichtlich abgerissen. Damit ihre Großtante sich freut. Dann sind wir zu Idas Zimmer hinauf gestiegen und haben ihr die Jacke gegeben. Sie hat mich angestrahlt und Leah gebeten, ihr das Nähzeug zu holen. Ich war dann immer einen Moment allein mit ihr im Zimmer. Ein großer Raum mit dem schönsten Blick auf den Fluss von allen Zimmern dieses riesigen Hauses. Leider hatte sie meistens die schweren dunklen Vorhänge zugezogen. Es roch dort sauer, obwohl alles sauber war. Manchmal zog sie mich zu sich heran und sagte mir, was für ein netter Junge ich sei. Dann war der Geruch besonders stark. Leah beeilte sich deshalb mit dem Nähzeug. Wenn sie ins Zimmer zurückgelaufen kam, war es wie eine Befreiung für mich. Es war nicht nur der Geruch, Leahs Großtante war mir unheimlich. Dann wollen wir mal deinen Henkel anmachen! rief sie voller Vorfreude. Sie strahlte dabei wie eine junge Frau, dabei war sie 83. Wenn sie mir die reparierte Jacke später wieder aushändigte, sah sie wieder deutlich älter aus. Und auch ein wenig traurig. Clara hat von diesen Dingen zum Glück nichts gewusst. Sie wäre außer sich gewesen, wenn sie erfahren hätte, dass eine Dame aus dem Hause Liebling ihrem Sohn die Henkel annäht.“

*

Freitag, 12. Juni 1931

Papa hat mich heute mitgenommen auf seiner Barkasse. Wir haben die Hafenarbeiter von den Landungsbrücken zu ihrer Werft gebracht. Und andere sind mit uns denselben Weg über die Elbe zurück gefahren. Dann haben wir wieder welche zu anderen Werften gefahren, und dann wieder welche zu den Schiffen, die ausladen müssen. Ich habe bei Papa im Steuerhaus gestanden. Es war windig. Alle Arbeiter kennen Papa. Sie haben mit ihm geredet über die neuen Prügeleien in Altona und in Hamburg, aber Papa hat nicht viel dazu gesagt. Bist wohl einer von denen, hat ihm einer zugerufen. Papa hat so getan so, als hätte er es nicht gehört. Ich bin die ganze Schicht mitgefahren. Von der Elbe aus kann man Leahs Haus sehen. Papa hat es mir gezeigt, es liegt weit oben am Hang. Wie hoch, das merkt man erst vom Wasser aus. Und auch wie groß es ist. Die anderen Häuser in Flottbek sind auch schön, aber viel kleiner.

*

„War dein Vater nie bei den Kommunisten?“ fragte ich.

„Doch, bevor er und Clara heirateten. Sie haben sich dort bei den Partei-Tanzabenden kennengelernt. Sie war aber nie Mitglied. Und er ist kurz nach meiner Geburt ausgetreten, als sie in das Haus im Blankeneser Treppenviertel zogen, das Großvater gehörte. Nachdem er verwitwet war, hatte er dort genug Platz für uns alle.“

„Und warum ist Karl aus der Partei ausgetreten?“

„Er hat es mir nie erklärt. Ich glaube, dass ihm das Paramilitärische nicht behagte, dieses Hierarchische. Bei Clara war das wohl auch so. Was ihr am meisten gegen den Strich ging, war dieses Männertum. Darüber habe ich die beiden oft streiten hören. Sie regte sich über die Kerle auf, die die Frauen als Stullenschmiererinnen und Kaffeekocherinnen für die Parteiabende ansahen. Die halten uns für dumm wie Meerschweinchen, rief sie. Entschuldigung, sagte sie dann zu Gregor, unserem Meerschweinchen, das in seinem Käfig unter dem Küchentisch saß. Und dann funkelte sie meinen Vater an, als wäre er auch so einer, der meint, nur die Männer könnten die Welt retten. Er wusste in solchen Situationen nicht, was er sagen sollte. Er war dann völlig hilflos. Er liebte seine Familie und tat alles dafür, dass es zuhause keinen Zank und Streit gab. Er war friedlich und harmoniebedürftig. Er war alles andere als ein Angeber. Klar, dass er um die Nazis erst recht einen weiten Bogen machte.“

„Es muss schwierig für ihn gewesen sein, unter den Hafenarbeitern nicht Partei für die eine oder andere Seite zu ergreifen“, sagte ich und blätterte in den Seiten des Tagebuchs. „Ein Jammer, dass keine Fotos drin sind.“

„Einen Fotoapparat hatten wir nicht, viel zu teuer! Clara arbeitete nicht nur bei den Lieblings als Zugehfrau, sondern putzte noch bei zwei anderen Familien in Flottbeker Villen. Trotzdem war am Monatsende meist Ebbe im Haushaltsportemonnaie. Der kleine Gemüsegarten hinter unserem Haus ernährte uns dann. Die Lieblings – ja, die fotografierten. An den Wänden in der Eingangshalle hingen Fotos von Familienmitgliedern neben mächtigen Ölschinken. Der Beeindruckendste zeigte Eliah Liebling, der die Reederei Ende des 19. Jahrhunderts groß gemacht hatte. Er hing der Eingangstür gegenüber, er begrüßte sozusagen die Eintretenden. Er lächelte gütig, trug die Kippa auf seinem kahlen Kopf und einen Gebetsschal über dem Arm.“

„Aber allzu fromm waren die nicht, oder?“

„Sie gehörten nicht gerade zu den eifrigsten Synagogengängern, aber sie hielten sich an alle Feier- und Fastentage, und auch an die Essensvorschriften. Außerdem hat Leahs Vater, Samuel, die jüdische Gemeinde fast allein finanziert. Zumindest sagte Leahs Mutter das einmal vorwurfsvoll zu ihm, als ich zufällig mit im Raum war. Das stimmt aber nicht ganz, alle reichen jüdischen Familien übertrafen sich an Großzügigkeit gegenüber ihrer Gemeinde.“

„Cäcilia hat all das in ihrem Haushalt mitgemacht?“

„Eher halbherzig. Sie war keine Jüdin, und sie war auch keine Christin. Aber wenn man einen Juden heiratete, wusste man halt, was damit verbunden war. Sie hat das alles wie eine Familientradition betrachtet und wohl in erster Linie ihrem Mann zuliebe mitgemacht. Clara hat einmal zu mir gesagt, Leahs Mutter ist wie ich, die hat ihre eigenen Gedanken. Heute scheint mir, dass die beiden mehr miteinander gesprochen haben, als ich damals mitbekam. Meine Mutter war für Leahs Mutter mehr als eine Zugehfrau.“

„Und Leahs Vater, was hat deine Mutter über ihn gesagt?“

„Wenig, der war selten da, oft auf Geschäftsreisen. Clara hatte keine Gelegenheit, ihn näher kennenzulernen. Wenn er mal für längere Zeit in Hamburg war, hatten sie das Haus ständig voller Gäste, sie gaben Empfänge, Gesellschaften, Musikabende. Alle wichtigen Hamburger gingen bei ihnen ein und aus. Samuel Liebling hatte ja auch noch diese Bank gegründet, und während die Gäste tanzten – sie hatten dann eine Musikkapelle im Salon – zog er sich mit einigen Freunden in sein Büro zurück, und es wurde Geschäftliches besprochen. Zumindest hat Clara das erzählt, die zu solchen Anlässen oft als Küchenhilfe engagiert wurde und manchmal auch die Gäste bei Tisch bediente.

Auf jeden Fall war Leahs Vater zu uns Kindern sehr freundlich, er liebte seine Töchter, er machte ständig Späße, sobald er Kinder sah. Am liebsten vertauschte er die Anfangsbuchstaben von Wörtern und freute sich, wenn wir darüber lachten. Er kannte dutzende von solchen Sätzen wie: Ich muss schnell in den Birkenwald, denn meine Pillen wirken bald. Ich mochte am liebsten: Es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre Klappern schlapper klangen.

Auch zu mir, dem Sohn seiner Zugehfrau, war er liebenswürdig und zuvorkommend, als wäre ich ein Freund der Familie. Ja, das war vielleicht das Auffälligste an ihm: Er sprach mit uns Kindern wie mit Erwachsenen. Wenn er etwas zu mir sagte, dachte ich manchmal, er meint mich gar nicht, und habe mich umgesehen, ob ein Erwachsener hinter mir steht. Aber er hat mich gemeint. Einmal erzählte Leah ihm, dass meine Mutter böse auf mich wäre, weil ich wieder idiotische Sachen gemacht hatte. So nannte Clara es immer, wenn ich zum Beispiel einen ganzen Nachmittag lang versuchte zu zählen, wie viele Stufen die Treppen des Süllbergs haben und jedes Mal zu einem anderen Ergebnis kam. Samuel Liebling sah mich ernst an und sagte dann eindringlich: ,Es kann sehr lohnend sein, idiotische Dinge zu tun, junger Mann. Weiter so!’

Einmal verblüffte er uns, als er im Vorbeieilen – er wollte zu seinem Wagen, um in die Firma zu fahren, der Chauffeur hielt bereits die Tür auf – zu Leah und mir sagte, ob wir eigentlich schon den Termin für unsere Hochzeit festgelegt hätten. Und ob es eine jüdische oder eine kommunistische Hochzeit werden solle. Ihm sei es egal, er würde in jedem Fall das Fest ausrichten. Es war uns ungeheuer peinlich, denn wir gingen davon aus, dass außer uns niemand wusste, dass wir später heiraten wollten. Leah wurde knallrot, und als er sie tröstend hochhob und sagte, es wäre schon in Ordnung, er sei stolz auf seine Tochter, einen so guten Fang gemacht zu haben, fing sie an zu weinen.“

Ich sah Johannes lange an. „Wie alt wart ihr da?“

„Wenn ich richtig rechne: neun. Die Nazis hatten die Bürgerschaftswahl 1931 in Hamburg verloren. Meine Eltern feierten das Ereignis mit Freunden in unserer Küche. Und es war das Jahr, in dem Friedrich, mein Großvater, starb. Wenige Tage vor seinem Tod, der völlig überraschend kam, gab er mir noch an einem Abend das Tagebuch zurück, nachdem er die Fehler ausradiert und verbessert hatte, und sagte, von nun an lese er nicht mehr darin. Ich sei kein kleines Kind mehr, meine Gedanken gingen niemand etwas an, auch ihn nicht. Das hat mich in dem Moment sehr verletzt. Als er das merkte, fügte er schnell hinzu, es sei aber vor allem deshalb, weil ich fast keine Fehler mehr beim Schreiben machte. Ich bräuchte seine Korrekturen nicht mehr.“

„Welches ist die erste Eintragung, den er nicht mehr gelesen hat?“ fragte ich und blätterte in dem Tagebuch.

„Die vorletzte. Dann war das Buch voll, und er schenkte mir ein neues zum Weiterschreiben. Das war dann sozusagen sein Abschiedsgeschenk.“

„Welches ist es?“ fragte ich und zog den Karton zu mir heran. Johannes suchte kurz in den abgegriffenen Tagebüchern und zog dann eines heraus. „Dieses hier“, sagte er. „Ich habe nach Friedrichs Tod eine Weile nicht geschrieben. Und als ich dann wieder damit begann, waren die Eintragungen anders. Ich war anders, alles war anders. Mein Großvater hat mir sehr gefehlt. Aber ich hatte ja Leah.“

Die größte Lüge der Welt

Freitag, 2. Oktober 1931

Großvaters Werkstatt ist heute geräumt worden, und wir haben seine Werkzeuge verkauft. Mama will ihre Waschküche hier einrichten, damit sie nicht länger in der Küche die Wäsche waschen muss. Es kamen genau so viele Leute wie zu Großvaters Beerdigung. Alle haben sich etwas ausgesucht von seinem Werkzeug und von seinem Holz und dafür bezahlt. Mama hat für alle Kaffee gekocht. Es war so voll, dass Papa manchmal nicht alle Leute gleichzeitig in den Schuppen hinein lassen konnte. Sie haben fast alles gekauft. Die Puppenwiege aus Holz, die noch nicht fertig war, ist dageblieben. Die Leute, die sie bestellt haben, sind nicht gekommen. Nun darf ich sie behalten als Andenken. Ein paar Bretter sind auch noch da. Sonst ist alles leer.

*

„Nein, er ist nicht krank gewesen“, sagte Johannes. „Ich habe aber irgendetwas gespürt in den Wochen vor seinem Tod. Er veränderte sich. Ich war ja fast täglich bei ihm im Schuppen. Manchmal nur für einige Minuten, an manchen Tagen mehrere Stunden. Er arbeitete immer weniger, hielt sogar Ablieferungstermine nicht ein. Dafür erzählte er umso mehr. Wenn ich hereinkam, fragte er: ‚Setzt du dich zu mir?’ Und kaum hatte er mich auf die Werkbank gehoben – dort saß ich am liebsten, denn dann konnte ich durch das kleine Fenster den Fluss und die Schiffe sehen – begann er zu reden. Er war immer schon erzählfreudig gewesen, im Gegensatz zu meinem Vater, der sich auf die notwendigsten Mitteilungen beschränkte. Sehr zum Ärger Claras übrigens. ‚Ich bin zwar nicht immer Friedrichs Meinung, eigentlich nie, aber wenigstens kann man mit deinem Vater reden’, beschwerte sie sich manchmal bei meinem Vater. Karl saß meistens stumm am Küchentisch und las nach dem Abendessen die Blankeneser Rundschau, bevor er in die ‚Dockenhudener Stuben’ ging, um mit seinen Barkassenführer-Kollegen Doppelkopf zu spielen. Das tat er fast jeden Abend. Endlich ist er weg, die Quasselstrippe, sagte Clara, und schleppte den Topf mit der Kochwäsche herein. Ich ging dann rüber zu Großvaters Werkstatt, weil ich den heißen Dampf in der Küche nicht riechen mochte.“

„Worüber habt ihr geredet?“

„Er hat mich alles Mögliche gefragt, über die Schule, über meine Freunde, über mein Leben. Er war der einzige, der mich je gefragt hat, wie es mir geht. Und wenn alles, was ich antwortete, zu seiner Zufriedenheit war, legte er mir die Hände auf die Schultern, sah mich an und sagte mit ganz ernstem Gesicht: ‚Die Dinge sind doch so geregelt, dass der Arsch nicht aus der Hose kegelt’. Ein paar Sekunden lang beherrschte ich mich, und dann fing ich so an zu lachen, dass ich fast von der Werkbank fiel. Das war mein Lieblingssatz! Er wusste natürlich, dass ich darauf wartete, dass er ihn sagen würde. Das schönste dabei war, dass er diesen Satz mit so viel Ernst und Würde vortrug.“

„Und was war in seinen letzten Wochen anders als sonst?“

„Er hat mir viel über seine eigene Kindheit erzählt. Davon, dass er einmal den Kaiser gesehen hatte, als er Hamburg besuchte und extra ein Bahnhof für diesen Anlass gebaut worden war. Der Dammtor-Bahnhof. Dass seine Eltern Kaiser Wilhelm verehrt hatten, und er selbst auch, dass er eine große Kiste voller Zinnfiguren besaß, eine davon war der Kaiser auf seinem Pferd. Aber in seinen letzten Wochen begann er auch viel über seine Gedanken zu erzählen. Es waren Monologe, manchmal bin ich beinahe eingeschlafen dabei, weil ich vieles nicht verstand. Er gab mir Holz in die Hand und sagte, ich solle meine Augen schließen und es fühlen. Der Baum sei irgendwann ausgesät worden, sei gewachsen, hätte alles gesehen, was in seiner Umgebung geschah. Auch wie Männer mit Äxten kamen, um ihn zu fällen. Aber das hätte den Baum nicht gestört. Denn der hätte gewusst, dass sein Holz gebraucht würde und sich gewünscht, dass etwas Schönes und Gutes daraus gemacht würde. Deshalb würde er jedem Stück Holz, dass er kauft, um es zu bearbeiten, ein paar Tage Zeit lassen, damit es sich an ihn gewöhnen könne. Er sprach sogar mit dem Holz und erzählte ihm, was er aus ihm machen würde. ‚Einmal hat deine Mutter das gesehen, als sie unvermutet hereinkam’, sagte er. Ich fühlte mich unbehaglich, als sie mich ansah. Aber dann sagte sie: Du sprichst sogar mit deinem Holz, warum spricht dein Sohn nicht mit mir?’ Friedrich wusste, dass meine Eltern nicht immer glücklich miteinander waren.

‚Das Holz muss immer wissen, was mit ihm geschieht, sonst lässt es sich nicht gut bearbeiten.’ schärfte er mir ein. ‚Man muss langsam und behutsam damit umgehen.’ Er könne auch zwei Stühle oder mehr pro Tag machen wie andere Tischler, sagte er. Aber er wolle das nicht. Die langsame Arbeit sei die wichtigere, sagte er. Aber immer weniger Menschen hätten Respekt vor dem Holz. Das sei schlecht. Als nächstes würden sie dann aufhören, Respekt voreinander zu haben. So wie es jetzt draußen geschähe. Dabei deutete er auf die Schuppentür, so als wären wir in der einen Welt, und draußen sei eine andere. ‚Die da draußen sind allmählich so verrückt, dass der Normale wie der Verrückte erscheint’, erklärte er mir. ‚Irgendwann denkt man selbst, man ist nicht mehr normal, nur weil die anderen verrückt werden. Verstehst du, man tut das Richtige, aber alle anderen halten es für falsch.’ Er wolle das nicht noch einmal miterleben. Und er hoffe, dass mir das erspart bliebe. ‚Es gibt immer ein paar Leute, die sich die Dinge ausdenken, und allen anderen widerfährt es dann’, sagte er. Er wusste wahrscheinlich, dass ich nicht verstand, was er meinte, aber er wollte es mir trotzdem sagen. Und er wollte mir sagen, dass er sich dem entziehen würde.“

„Glaubst du, er hat Selbstmord begangen?“ fragte ich.

„Nein. Er ist einfach morgens nicht mehr ausgewacht, lag wie schlafend in seinem Bett, atmete nicht mehr. Clara fand ihn so. Sie hatte nach ihm gesehen, als er nicht zum Frühstück erschien. Sie rief Karl und mich rauf in Friedrichs Zimmer. Wir standen im Türrahmen und sagten kein Wort. Es war die größte Stille, die ich je erlebt hatte. Und mir ging dabei der Satz durch den Kopf, den er am Abend zuvor im Schuppen gesagt hatte, mehr zu sich selbst, als zu mir: ‚Die größte Lüge ist, dass wir in bestimmten Momenten die Macht über uns verlieren und unser Leben dann vom Schicksal gelenkt wird. Das ist die größte Lüge der Welt.’

„Und – siehst du das heute auch so, wo du selbst in seinem Alter bist?“

„Er hatte viel gesehen in seinem Leben. Aber nicht so viel wie ich noch sehen sollte. Ich weiß es nicht, Bernhard. Es hat Momente gegeben, da habe ich an das Schicksal geglaubt. Sonst wäre ich verrückt geworden. Man kann das Gefühl nicht immer ertragen, für alles selbst verantwortlich zu sein. Aber man muss es versuchen. Denn man bestimmt sich durch das, was man macht. Sonst bestimmen andere, wer du bist.“

*

Montag, 28. 12. 1931

Ich habe Leah die Puppenwiege aus Holz am Tag vor Weihnachten geschenkt. Sie war mein Weihnachtsgeschenk. Mama hat sauber gemacht und Leas Mutter beim Schmücken des Hauses geholfen. Erst wollte sie nicht, dass ich Leah die Wiege schenke, aber ich habe nicht nachgegeben. Wir sind mit der S-Bahn hingefahren, weil sie zu schwer ist, um sie den weiten Weg zu tragen. Außerdem hat es geregnet. Bei Lieblings im Haus sah es schon aus wie Weihnachten. In der Halle stand ein Tannenbaum bis zur Decke. Eigentlich machen die Juden das nicht, hat Mama gesagt. Aber Leahs Mama möchte es so. Bei uns war die Küche geschmückt mit einem Baum, der neben der Tür stand. Wir waren Weihnachten nicht sehr froh, weil Großvater nicht dabei war. Er hat sonst immer die Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Diesmal hat Mama das gemacht, aber sie hat öfters Pause gemacht, weil sie weinen musste. Und dann hat sie aufgehört und gesagt, ‚das stimmt ja sowieso alles nicht.’ Aber wir haben trotzdem noch den Braten gegessen.

*

„Warum habt ihr überhaupt Weihnachten gefeiert, wenn deine Eltern gar nicht christlich waren?“ fragte ich Johannes.

„Mir zuliebe, glaube ich. Und auch, um in der Nachbarschaft nicht aufzufallen. In jedem der kleinen Häuser im Treppenviertel brannten die Tannenbaumkerzen, egal wie arm die Leute waren – ein Baum musste sein. Clara hat sich gelegentlich darüber aufgeregt, aber dann hat sie doch immer wieder einen besorgt. Nach dem Essen hat Karl sich dann verabschiedet, um zu seinen Kumpels in die ‚Dockenhudener Stuben’ zu gehen. Da war es Weihnachten immer besonders voll. Das Fest war dann für mich vorbei. Ich habe mit meinen neuen Buntstiften gemalt und durfte länger aufbleiben als sonst. Aber das war’s auch schon.“

„Die Puppenwiege – hat Leah die gemocht?“

„Sie hat gleich ihre Puppen hinein gelegt. Ihre Mutter war fast noch begeisterter, sie ist immer wieder mit der Hand über das Holz gefahren und hat gesagt, so was könne man überhaupt nicht mehr kaufen. Großvater sei ein Genie gewesen. Diese Reaktion hat Clara sehr gefallen, das habe ich ihr angesehen. Sie war stolz. Später kam noch Leahs Vater ins Zimmer und hat auch die Wiege gelobt. Aber dann sagte er zu mir: ‚Komm Johannes, lassen wir die Damen mit ihren Puppen spielen, das ist nichts für uns.’ Er nahm mich bei der Hand und ging mit mir ins andere Ende des Hauses in sein Arbeitszimmer. Ich wollte eigentlich nicht weg von Leah und der Wiege, aber dann öffnete er die Tür eines Schrankes, der neben seinem riesigen Schreibtisch stand, und zeigte mir kleine Schiffsmodelle, die darin auf einem Regal standen. ‚Die fahren überall auf der Welt herum’, sagte er, ‚die Richtigen natürlich, diese nicht. Aber man kann die Modelle schwimmen lassen, sie gehen nicht unter. Such dir eins aus.’

Er holte einen Stuhl heran, damit ich mich darauf stellen konnte, um mir die Modelle anzusehen. Damals kam es mir vor, als wären es unendlich viele. Ich war außerstande, mich für eines zu entscheiden. ‚Ich würde dieses nehmen’, sagte er dann und nahm das größte heraus. ‚Es ist unser Neuestes, erst in diesem Jahr in Dienst gestellt.’ Er legte es mir in die Hände. ‚Es ist auf Leahs Namen getauft.’

Ich hielt es dicht vor meine Augen. Und tatsächlich: Vorn am Bug war der kleine Schriftzug zu lesen: Leah Liebling, Hamburg. ‚Danke’, sagte ich, kletterte vom Stuhl und wollte in Leahs Zimmer zurück laufen, als er sagte: ‚Dein Großvater war ein Künstler. Er war mehr als ein Tischler. Danke, dass du meiner Tochter die Wiege geschenkt hast. Weißt du, dass hier im Haus mehrere Gegenstände von ihm stehen?’ Ich sah ihn überrascht an. ‚Komm mit’, sagte er und nahm mich wieder bei der Hand. Er führte mich ins Esszimmer und deutete auf eine Anrichte. ‚Im Schlafzimmer haben wir noch zwei Schränke’, sagte er. ‚Die zeige ich dir ein andermal.’

Ich ging zu dem kleinen Geschirrschrank, streckte meinen Arm aus. ‚Fass ihn gern an, der ist nicht empfindlich’, sagte er. Ich legte eine Hand auf das blank polierte, fast schwarz glänzende Holz. ‚Das Tellerbord ist auch von ihm.’ Ich blickte hoch, sah die Gold verzierten Teller, die in dem Bord aufgereiht standen. Dann blickte ich auf das Schiff in meiner Hand. ‚Hat er auch für die Schiffe Möbel gemacht?’ fragte ich. Leahs Vater sah überrascht aus. ‚Nein, aber das wäre eine gute Idee gewesen. Vielleicht den Kapitänsschreibtisch oder das Steuerrad. Schade, dass ich nicht darauf gekommen bin.’ Dann streckte er mir die Hand entgegen, und wir gingen zurück zu Leahs Zimmer. Die Mütter hatten sich in die Küche begeben, um ihren Tee zu trinken, Leah saß auf dem Boden und drapierte Puppen in der Wiege. Ich ging zu ihr und hielt ihr das Schiff entgegen. ‚Er hat sich das mit deinem Namen ausgesucht’, sagte ihr Vater.“

„Hast du es noch?“

„Ich habe es nach dem Krieg wieder gefunden, als ich im Haus meiner Eltern nach Brauchbarem suchte“, erwiderte Johannes. „Ebenso wie die Tagebücher. Es stand im Schuppen auf einem Regal, wo ich es zuletzt abgelegt hatte.“

„Kann ich es sehen?“

Johannes schüttelte den Kopf. „Beim Umzug hierher ist es verschwunden. Zumindest konnte ich es nicht mehr finden, als ich die Kisten auspackte. Ich habe alles abgesucht, es ist weg. Aber das ist ja nun schon einige Jahre her. Ich sollte vielleicht noch einmal suchen.“

„Und das echte Schiff?“

„Wurde im Krieg für Truppentransporte genutzt. Ist versenkt worden, im Mittelmeer. Mehr weiß ich nicht“, sagte Johannes und wandte sich ab.

Wir sind doch keine Unmenschen

Dienstag, 31. Januar 1933

Gestern ist Hitler Reichskanzler geworden. Die Kälte der letzten Wochen ist vorbei, es taut. Mama sagt, die Nachbarin meinte, das käme vom Führer, jetzt würde alles besser, sie bräuchten nicht mehr zu frieren. Ich finde es schade, mir macht die Kälte nichts. Beim Schlittenfahren am Süllberg friert man nicht, ich habe sogar mein Hemd durchgeschwitzt, obwohl es 15 Grad unter Null waren. Ich bin jeden Tag nach der Schule zum Rodeln gegangen, alle aus meiner Klasse waren da. Schade, das Leah dort nicht rodelt. Der Süllberg ist zu weit weg von ihrem Haus, sie rodelt auf ihrem eigenen Hügel im Garten. Morgen werde ich sie besuchen.

Freitag, 3. Februar 1933

Der Schnee war pappig und klebte, wir konnten nicht gut rodeln. Obwohl Leahs Hügel gut ist. Er ist kurz, aber steil. Sie hat einen längeren Schlitten als ich, wir haben uns beide auf ihren gesetzt. Ich vorn, um mit den Füßen zu steuern, und sie hinten. Leah kann auch steuern, aber sie wollte, dass ich es mache. Sie hat mich von hinten umfasst und sich an mir festgehalten. Aber der Schnee war schon so schlecht, dass wir kaum vorwärts kamen. Ich musste mit den Füßen Schwung geben. Als wir unten waren, sind wir noch auf dem Schlitten sitzen geblieben und sie hat mich weiter festgehalten. Durch unsere dicken Jacken hindurch konnte ich ihre Arme fühlen. Sie hat fest zugedrückt und ihren Kopf an meinen Rücken gelegt. ‚Vielleicht schneit es morgen wieder’, habe ich gesagt, ‚dann geht es besser mit dem Schlitten.’ – ‚Es ist auch so gut’, hat sie geantwortet. ‚Hauptsache, Hitler kommt nicht und stört uns nicht.’ Stattdessen ist ihr Vater in seinem Wagen die Einfahrt hochgekommen. Vor dem Haus hat ihm der Chauffeur die Tür aufgehalten. Leahs Vater hat uns gesehen und uns zugewinkt. Später im Haus haben wir heißen Kakao getrunken, als er zu uns in die Küche kam. Er hatte meine Jacke in der Hand. ‚Ida hat den Henkel angenäht’, sagte er und hat sie mir wiedergegeben. Aus dem Salon konnten wir Leahs Mutter auf dem Flügel spielen hören. Sie war früher Opernsängerin gewesen, jetzt singt sie nicht mehr. Sie hat es auf der Lunge, sagt Leah. Sie spielt deshalb nur noch Klavier. Wir sagten alle nichts und Leahs Vater ging die Treppe hoch. Kurz darauf bin ich nach Hause gegangen. Von draußen konnte ich noch eine Weile das Klavier hören. Es war dunkel. Leah hat mir aus dem Küchenfenster nachgesehen.

Montag, 20. März 1933

Max Brauer ist geflohen. Und Papa ist krank, zum ersten Mal. Er sitzt in der Küche und hält seinen Kopf über eine Schüssel mit heißem Kamillenwasser. Unter dem Tuch, das er über sich gehängt hat, kann man ihn kaum verstehen. ‚Wo ist Max’ sagt er zu Mama. ‚Woher soll ich das wissen`, antwortet sie. Immer wieder fragt er sie. ‚Du weißt es doch’, sagt er. ‚Unsinn!’ schreit sie und schickt mich raus aus der Küche. Dann schreit sie ihn an. Ich kann nicht verstehen, was sie sagt, aber es hat mit mir zu tun.

*

„Ich stand auf dem Flur und rührte mich nicht vom Fleck, ich hatte Angst,“ sagte Johannes und sah mich mit großen Augen an. „Weil ich spürte, dass meine Mutter ebenfalls Angst hatte. Das hatte ich noch nie zuvor bemerkt bei ihr.“

„Möchtest du noch einen Wein?“ fragte ich.

„Ja.“ Ich ging in die Küche und rief von dort. „Es ist aber keiner mehr da!“

„Egal“, sagte Johannes leise.

„Was?“

„Egal!“ rief Johannes zurück.

Ich kam wieder ins Zimmer und nahm meinem Großvater das Tagebuch aus der Hand, das ihm von den Knien zu rutschen drohte. Ich steckte einen Finger in die Seite, die wir zuletzt gelesen hatten. „Kannten deine Eltern Max Brauer?“ fragte ich.

„Ja. Clara stammte aus Altona, Brauer ebenfalls, aber ich weiß nicht, wie gut sie sich gut kannten. Claras Eltern waren in der SPD gewesen, vielleicht kam die Bekanntschaft dadurch zustande. Zumindest hatte es in den letzten Jahren, als er Bürgermeister von Altona war, keine Kontakte gegeben, von denen ich etwas erfahren hätte.“

„Warum glaubte Karl dann, sie wüsste etwas?“