Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Patmos Verlag

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

Burnout und Depression können jeden treffen. Die Psychotherapeutin Nora-Marie Ellermayer ist eine Macherin. Studium, vier Kinder, Hausbau, Therapeutenausbildung, Promotion, Praxisgründung, ein kranker Vater: Das alles wuppt sie mit links. Scheinbar. Denn plötzlich geht nichts mehr. Sie ist erschöpft und ausgebrannt, Angst macht sich breit. Bis sie nicht mehr in der Lage ist, morgens aufzustehen, geschweige denn den Alltag oder ihren Beruf auch nur ansatzweise zu bewältigen. Sie stürzt in eine tiefe, dunkle Depression, die über ein Jahr anhält. In ihrem Buch berichtet sie aus zwei Perspektiven. Als Psychotherapeutin klärt sie verständlich und umfassend über Burnout und Depression auf; als Betroffene lässt sie lebendig und verständlich werden, was eine Depression für den, der sie durchsteht, bedeutet. Beeindruckend und hilfreich für alle, die mehr über Burnout und Depression wissen wollen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 211

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

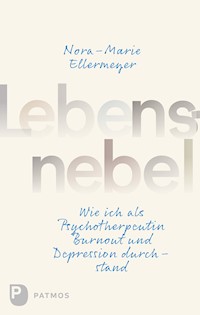

Nora-Marie Ellermeyer

Lebensnebel

Wie ich als Psychotherapeutin Burnout und Depression durchstand

Patmos Verlag

Inhalt

Vorwort

Teil 1

Psychische Krisen: Krankheit oder gesunde Reaktion?

Ist jeder seines Glückes Schmied?

Risikofaktoren für die Entstehung von Erschöpfung, Burnout und Depression

Burnout und Depression

Lebenskraft und Suizidalität

Behandlungsmöglichkeiten

Wie funktioniert Psychotherapie?

Erschöpfung und Depression als Preis für unsere »Selbstoptimierung«

Teil 2

Meine eigene Geschichte

Sturm und Drang

Das Frühwarnsystem wird aktiviert, findet aber kein Gehör

Zusammenbruch

Die Bedeutung tragfähiger Beziehungen

Klinikluft

Es braucht die Zeit, die es braucht

Der Tod meines Vaters und ein neuer Einbruch

Aus dünnem Eis wird neuer Boden

Psychotherapeutin und Patientin zugleich

Grenzerfahrungen als Entwicklungsherausforderung

Über die Autorin

Über das Buch

Impressum

Hinweise des Verlags

Vorwort

Als Psychotherapeutin habe ich in den letzten Jahren viele Menschen in Erschöpfungskrisen begleitet. Das hat mich leider nicht davor geschützt, selber mit Mitte dreißig an einer Depression zu erkranken. Dieser Zusammenbruch war eine leidvolle und zutiefst existentielle Erfahrung. Das Leben hatte gewaltig an allem gerüttelt, was ich bis dahin für stabile Grundfesten meiner Existenz und meiner Person gehalten hatte. Für mich völlig unerwartet befand ich mich plötzlich in einem Zustand von Hilflosigkeit und Verzweiflung. Es fühlte sich an wie die Auflösung all dessen, was bis dahin sicher schien. Auch wenn mir theoretische Konzepte von Erschöpfung, Burnout und Depression bekannt waren und ich auch durch meine Patienten Einblicke in die Erfahrungswelten von psychischen Ausnahmezuständen kannte, erlebte ich nun, wie schwer eine Depression sich beschreiben und nachvollziehen lässt. Es ist wohl so, dass jemand, der diese Zustände nicht kennt, sich kaum vorstellen kann, wie sie sich anfühlen. Zumindest ging es mir so, dass ich mir nicht hätte vorstellen können, wie tief die Abgründe sind, in die die Depression mich schauen ließ. Gerade weil das Erleben in der Depression für andere oft nicht nachvollziehbar ist, war mit ihr ein Gefühl tiefer Einsamkeit und ein Leiden daran, sich nicht verständlich machen zu können, verbunden. Die Depression behielt etwas Unaussprechliches, etwas, was ich nur fragmentarisch verständlich machen konnte.

Als ich erstmals darüber nachgedacht habe, ein Buch über Erschöpfung, Burnout und Depression zu schreiben, war ich unsicher, ob es möglich ist, diesem Thema, über das ja in den letzten Jahren viel gesprochen und geschrieben worden ist, noch etwas Neues hinzufügen. Das Besondere an dem entstandenen Text ist, dass er den Versuch unternimmt, aus einer Doppelperspektive unterschiedliche Aspekte von Burnout und Depression zu beleuchten: Einerseits aus der Perspektive meiner beruflichen Erfahrungen als Psychotherapeutin sowie andererseits als selbst Betroffene. Das Buch ist so konzipiert, wie ich selbst es im Rahmen meiner eigenen depressiven Erkrankung gerne gelesen hätte, aber nicht gefunden habe. Es ist weder eine wissenschaftliche Abhandlung über die Depression noch ein Ratgeber, der weiß, was Betroffene tun sollten. Es ist der Versuch, das Phänomen der seelischen Erschöpfung von verschiedenen Seiten zu beleuchten, sodass sich mit der Lektüre hoffentlich ein vielseitiges Bild der unterschiedlichen Aspekte, unter denen Burnout und Depression betrachtet werden können, ergibt. Vielleicht kann es darüber hinaus auch Anregung sein, auf einer existentiellen Ebene über das Leben und mit ihm einhergehende Begrenzungen, zum Beispiel durch physische und psychische Erkrankungen, nachzudenken. Das Wort »Leben« ist ein Anagramm und wird rückwärts gelesen zum »Nebel«. Diese Verflechtung beider Begriffe gefällt mir und findet im Titel des Buches »Lebensnebel« eine passende Beschreibung für mein Verständnis von psychischen Krisen. Das Leben selbst beinhaltet Nebelaspekte, die unzertrennlich mit unserer menschlichen Existenz verbunden sind. Die Depression ist sicherlich ein besonders dichter Nebel, der jedoch in individueller wie in gesellschaftlicher Hinsicht eng mit unserem Leben verknüpft ist.

In den vergangenen Jahren, seitdem die Depression mich begleitet, habe ich mich auf der inhaltlichen und der therapeutischen Ebene vertieft mit dieser besonderen Erkrankung beschäftigt. Das waren Zeiten mit entsetzlichen Tiefen, Stabilisierungen und Rückschlägen. In den düstersten Zeiten war ich nicht in der Lage zu schreiben, danach war es für mich aber immer sehr hilfreich, meine Gedanken und Gefühle durch das Schreiben zu reflektieren und zu strukturieren. Auf diese Weise ist das vorliegende Buch entstanden. Es ist mir nicht immer leichtgefallen, mich mit der Depression in Verbindung zu bringen, aber ich habe das Gefühl, dass ich nun die nötige innere Verdauungsarbeit geleistet habe, um sie als Teil von mir anerkennen zu können.

Zum Aufbau des Buches sei folgende Gliederung vorweggenommen: Auf einer allgemein verständlichen Basis werden im ersten Teil die wichtigsten klinischen Erkenntnisse zu depressiven Entwicklungen vorgestellt, es folgen Informationen über Behandlungsmöglichkeiten und Überlegungen zu den gesellschaftlichen Aspekten psychischer Störungen. Ein besonderes Augenmerk möchte ich dabei auf die Psychotherapie richten, da es oft schwierig ist, sich vorzustellen, was einen im Rahmen einer solchen Behandlung erwartet. An dieser Stelle kann ich durch zehnjährige psychotherapeutische Begleitung von Menschen in seelischen Krisen auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurückschauen. Es würde mich freuen, wenn Menschen sich dadurch ermutigt fühlen, die Chance einer psychotherapeutischen Begleitung zu ergreifen.

Des Weiteren finden sich ein paar Überlegungen zur gesellschaftlichen Einbettung der Depression. Es hat mich immer wieder sehr beschäftigt, wie wir als Gesellschaft mit unserer Lebenszeit umgehen und welche Anforderungen unser Leben an den Einzelnen stellt. Einerseits haben wir so viele Freiheiten und Möglichkeiten wie keine Generation zuvor, andererseits sehnen sich viele nach Entschleunigung und einem Leben, das wieder am Elementaren ansetzt. Die Frage »Was ist mir wirklich wichtig im Leben, was macht mich tatsächlich zufrieden?« wird wieder hörbarer formuliert. Die Antworten sind fast immer ähnlich: Gesundheit, Familie, Freunde, Zeit, ein ausreichendes Auskommen, ein Leben ohne Bedrohung und Angst. Das, was uns auf einer tieferen Ebene bereichert, sind eben oft nicht die Dinge, für die wir viel Energie aufbringen und an denen wir uns abarbeiten: nicht akademische Grade, nicht berufliche Höchstleistungen und Karriere, nicht Aussehen und Mode und auch nicht das Luxusauto oder der Luxusurlaub. Und doch scheint es oft unmöglich, aus dem Spiel, dessen Regeln wir uns selbst gegeben haben, wieder auszusteigen. Obwohl wir in einer Zeit maximaler Individualität leben, fehlt uns doch oft der Mut, eigene Wege zu gehen. Stattdessen überfordern wir uns permanent und haben höchste Ansprüche an uns selbst. Und das, obwohl wir spüren, dass diese Art des Lebens uns eigentlich nicht guttut. Und natürlich kostet dieses Spannungsverhältnis seinen Preis. Einer davon heißt: die alarmierend hohe Zunahme psychischer Irritationen.

In einem zweiten Teil beschreibe ich meine eigenen Erfahrungen in der Hoffnung, die Depression dadurch noch verständlicher und lebendiger werden zu lassen, ihrer Stigmatisierung entgegenzuwirken und anderen Betroffenen Mut zu machen, sich der Depression zu stellen und mit anderen Menschen über sie zu sprechen. Insofern denke ich, dass das Besondere an dem vorliegenden Buch die Brücke ist, die es zwischen Aufklärung und Erfahrung zu schlagen versucht.

Vielleicht kann dieser Text Betroffene und Interessierte ermutigen, sich mit den Hintergründen von Erschöpfung und Depression zu beschäftigen, aber auch dazu anregen, das Leben mit der Erkrankung neu zu überdenken und zu gestalten. Vielleicht findet sich der eine oder andere in manchen dieser Erfahrungen wieder. Leider bin ich nicht in der Lage, ein »Patentrezept« zu präsentieren, wie die Depression sich überwinden lässt. Dazu ist sie viel zu komplex und zu individuell. Vielmehr geht es mir darum, den Einzelnen zu ermutigen, für die individuelle Botschaft einer psychischen Krise hellhörig zu sein und sich ihr zu stellen.

Das vorliegende Buch ist kein Ratgeber, der ein Handlungsmanual darstellt. Ich hatte nie das Gefühl, dass andere Menschen meine Depression für mich entschlüsseln oder lösen können. Es war die Reflexionsarbeit, die ich zu leisten hatte, um die Depression annehmen und meine Haltung zu ihr verändern zu können. Es war hilfreich, die Lebensgeschichten und Erfahrungen anderer zu hören, als Anregung über das Eigene nachzudenken, es war hilfreich, mit vielen unterschiedlichen Menschen zu sprechen, um meine eigene Interpretation und Deutung zu finden, und es war gut, immer wieder ehrlich auf meine Gefühle zu hören und nicht auf meine intellektuelle »Konstruktion von mir selbst«, die durch Erwartungen und Selbstansprüche geprägt war, die sich nicht mehr richtig anfühlten.

Wie wahrscheinlich alle Menschen, die von einer schweren Erkrankung getroffen werden, fragte ich mich immer wieder: »Warum ich?« »Habe ich diese Erkrankung durch mein eigenes Tun mit verschuldet?« Doch dieses Warum erwies sich für mich als weniger hilfreich als das Wozu, das mich über die Krise in die Zukunft trug. »Was ist der Sinn des Ganzen?« Ehrlich gesagt sah ich in der Erkrankung gar keinen Sinn und ich denke, dass es ihn auch an und für sich nicht gibt. Als es mir so elend ging, konnte ich die ganzen »Sinnhaftigkeitsbezeugungen« meines Umfeldes nicht mehr hören. Ich hörte immer wieder, dass die Krankheit eine Chance sei, dass ich danach eine andere therapeutische Arbeit machen könnte, weil die Tiefe der Erschütterung ja auch eine Bereicherung sei. Mein Gefühl war dagegen, dass ich froh sein könne, wenn ich überhaupt wieder berufstätig sein kann. Ich glaube, wir versuchen dem Schrecken verzweifelt einen Sinn zu geben, um ihn ertragen zu können oder um unsere eigene Hilflosigkeit und Ohnmacht zu überwinden. Nichts, aber auch gar nichts schien mir daran sinnvoll, so elend zusammenzubrechen. Was sollte die Chance sein, die darin liegt? Nichts in meinem Leben hätte ich mir lieber erspart als diese Erfahrung. Die Depression an sich hat keinen Sinn. Sinnzuschreibung ist etwas, was aus uns selbst heraus erfolgen muss. Dazu müssen wir die Depression aber erst einmal überleben, und das tut nicht jeder. Als eine junge Patientin, um deren Leben ich sehr gekämpft hatte, sich das Leben nahm, konnte ich darin keinen Sinn erkennen, auch den Angehörigen ging es so. Erst hinterher, wenn das Schlimmste durchgestanden ist, hat man eine Chance, mit der Depression umzugehen und ihr eine subjektive Bedeutung zu geben. Mir hat das vorangestellte Zitat von Hermann Hesse deshalb auch für dieses Buch so gut gefallen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass meine depressive Erkrankung genau so viel Sinn hat, wie ich selbst ihr zu geben imstande war und bin. Von dieser Fähigkeit und Freiheit, unsere eigenen subjektiven Erklärungen zu finden, kann man Gebrauch machen, um die Klippen der Depression besser übersteigen zu können. Dies ist die Chance, die wir haben, um derart schwere Erschütterungen in unser Selbst einzubetten. Sich selbst die eigene Geschichte zu erzählen und in ihr Sinnzuschreibungen zu finden, ist das, was mir in der eigenen Psychotherapie wie auch im Schreiben dieses Buches geholfen hat. Diese Konstruktionen können nur subjektiv sein, sie sind nicht objektiv verifizierbar und auch von niemand anderem als dem Betroffenen selbst zu entwickeln.

Wenn es uns gelingt, psychische Krisen als Entwicklungsmöglichkeiten, die das Leben uns zur Seite stellt, zu sehen, ist das oft eine heilsame neue Betrachtung. Eine Perspektive ohne Scham und Schuld. Weil die Depression uns mit unseren Grenzen konfrontiert, fordert sie uns auch auf, das Leben in der Begrenzung anzunehmen, wertzuschätzen und zu gestalten. Dazu ist es oft unvermeidbar, alte Selbstbilder und frühere Lebensträume zu verabschieden, aber auch Wünsche und Lebensvorstellungen noch mal mutiger zu überdenken und Ressourcen gezielter einzusetzen und Kräfte zu fokussieren. Vielleicht ist manchmal auch in der Begrenzung mehr Freiheit möglich, als wir gedacht haben. Eine Depression kann auch darauf aufmerksam machen, dass die eigenen Lebensträume zu lange zurückgestellt worden sind, dass es darum geht, die Karten noch mal neu zu mischen, Prioritäten anders zu setzen und Weichen mutiger umzustellen.

Aber diese ressourcenorientierte und freundliche Haltung mit uns selbst fällt vielen Menschen schwer. Die Depression stellt das Erleben der eigenen Würde und Daseinsberechtigung oft massiv in Frage: Was bin ich noch wert, wenn ich nicht mehr leistungsfähig bin, wenn ich die Hilfe anderer brauche, wenn ich den Menschen, die ich liebe, zur Last falle? Was ist mein Leben noch wert, wenn ich am Existenzminimum leben muss und mir nichts mehr leisten kann? Was soll ich hier auf der Welt, wenn ich immerzu schwermütig, antriebslos und traurig bin? Dass es manchmal unmöglich ist, das für sich anzunehmen, belegen die hohen Suizidraten, die noch immer mit Depressionen verbunden sind.

Psychische Erkrankungen sind extrem bedrohlich, sie betreffen den Kern unserer Existenz: unser Selbst, unsere Persönlichkeit. Wenn wir uns in unserem Erleben und Verhalten so verändern, dass wir uns selbst nicht mehr darin erkennen können, ist das unbeschreiblich ängstigend und existentiell bedrohlich.

Ich möchte sehr eindringlich dazu ermutigen, nicht alleine durch die düsteren Wochen oder Monate einer Depression zu gehen. Ich kenne viele Kollegen, die eine hervorragende, sehr kompetente und einfühlsame Arbeit machen und als Experten hundertfach mit psychischen Krisen zu tun haben. Es gibt zum Glück inzwischen auch ein gutes informatives Angebot über die Erkrankung. Die deutsche Depressionshilfe bietet beispielsweise eine sehr anschaulich aufbereitete Internetseite mit zahlreichen Informationen und Adressen.

Zuletzt bleibt mir, Ihnen liebe Leserinnen und Leser, eine anregende und ansprechende Lektüre zu wünschen. Wenn dies gelingt, freue ich mich sehr, wenn Sie durch Weiterempfehlungen dazu beitragen, dass dieses Buch seine Leserschaft erreicht.1

Ausdrücklich danken möchte ich allen, die mich durch den Nebel begleitet haben und die mich zum vorliegenden Buch ermutigt haben.

Teil 1

Psychische Krisen: Krankheit oder gesunde Reaktion?

Burnout und Depression zeigen sich in einer großen Vielfalt von Erscheinungsformen: von vorübergehenden Erschöpfungszuständen bis hin zur ausgereiften klinischen Depression, die die Betroffenen regelrecht »außer Gefecht« setzt. Wenn wir uns übermäßig erschöpft haben, werden wir müde und fühlen uns ausgelaugt. Jeder kennt den Mechanismus, dass unser System, sei es körperlich oder psychisch, uns darauf aufmerksam macht, was es braucht. Auf einer basalen Ebene wissen wir, dass wir uns auf unseren »Biocomputer« verlassen können und darauf, dass uns Grundbedürfnisse wie Hunger oder Schlaf angezeigt werden. Viele kennen von sich bestimmte »Schwachstellen«, die bei übermäßiger Anstrengung oder Stress zu Symptomen werden. Während der eine in solchen Zeiten mit einer hohen Infektanfälligkeit kämpft, wird der andere vom vertrauten Herpes, der Blasenentzündung, den Kopf- oder Rückenschmerzen heimgesucht. Man könnte also auch einen Schritt weitergehen und diese Symptome als Warnsystem verstehen, das seinen Sinn darin trägt, uns auf etwas aufmerksam zu machen. Auch Burnout und Depression lassen sich in diesem Sinne als komplex in Erscheinung tretende Symptome verstehen. Das Gefühl, den Aufgaben nicht mehr gewachsen zu sein, zunehmende Ängste vor neuen Herausforderungen, das Gefühl, völlig entkräftet zu sein und nichts mehr leisten zu können, sind ein paar dieser charakteristischen Symptome. Diese Gefühle sind eine »Notstandsmeldung« des Systems an uns selbst.

Mit der Vorstellung, dass das psychische System mit dem Symptom auf ein inneres Ungleichgewicht reagiert, geht die Idee einher, dass die Symptome, die sich zeigen, Hilferufe und Lösungsversuche unserer inneren Konflikte und Dissonanzen darstellen und somit etwas Wichtiges, im Verborgenen Liegendes aufzeigen. Wenn das Gleichgewicht zu kippen droht, bemühen Körper und Seele sich um eine Wiederherstellung der Balance. Die Entwicklung eines Symptoms ist oft ein solcher Hinweis, dass die Balance verloren gegangen ist und unser System bemüht ist, nach einer Lösung zu suchen. Dieser Impuls ist erst einmal Ausdruck einer gesunden Reaktion. Das Symptom übernimmt somit – oft allerdings mit der Wucht einer Naturgewalt, die auch entsprechende Schäden anrichtet – die Funktion, uns spüren zu lassen, dass die Dinge nicht bleiben können, wie sie waren. Wir sind dann gefordert, uns mit veränderten Bedingungen auseinanderzusetzen und einen Rahmen zu schaffen, sie ihrer Bedrohlichkeit zu entkräften und den individuellen Sinn, der sich vielleicht dahinter finden lässt, zu suchen.

Die Frage, ob Gefühle überhaupt »krank« sein können, ist berechtigt. Sie zielt darauf ab, emotionale Ausnahmesituationen nicht als pathologisch anzusehen. »Krankheit« hat etwas mit Dysfunktionalität zu tun und gerade in Bezug auf die Psyche, die unser Selbst repräsentiert, wirkt es für viele Menschen unpassend – zumindest bei leichter und mittlerer Symptomatik –, sie krank zu nennen. Dennoch ist die echte Depression ein sehr schwerer Krankheitszustand. Sie entfremdet Menschen von ihrem Selbstverständnis und von ihrer Fähigkeit, das Leben wie bisher zu gestalten.

In der psychotherapeutischen Praxis ist es tatsächlich so, dass die Übergänge von vorübergehenden psychischen Irritationen bis hin zu ausgereiften und schweren psychischen Störungen fließend sind und sehr unterschiedliche Menschen mit sehr unterschiedlichen Leiden kommen, um Hilfe zu suchen.

In der fortgeschrittenen Depression ist der Mensch durch seine Erkrankung schwer beeinträchtigt und oft nicht mehr in der Lage, die Anforderungen des Lebens zu bewältigen. Es ist so, als würde die Welt mit ihren Farben und ihrer Lebendigkeit nicht mehr durchdringen können durch den Nebel, mit der die Depression einen Menschen ummantelt. Die Fähigkeit, sich am Leben zu freuen, ist nicht mehr spürbar und das, was früher Freude bereitet hat, berührt uns nicht mehr. »Deprimere« stammt aus dem Lateinischen und bedeutet »niedergedrückt« – seelisch, geistig und körperlich.

Wie bei allen anderen Krankheiten auch liegt der Depression kein persönliches Unvermögen und kein eigenes Verschulden zugrunde. Sie tritt unangekündigt und unvorhersehbar auf und kann ein ganzes Leben aus den Angeln heben. Andererseits ist mit dieser »Etikettierung« alleine noch nichts gewonnen. Auch die Frage nach dem »Warum« ist weniger zielführend als die Frage nach dem »Wozu«. Wozu zwingt die Depression mich, was haben die Gefühle, die sie zu Tage fördert, mit mir und meinem Leben zu tun und soll sie mich möglicherweise auf etwas aufmerksam machen, was in meinem Leben zu wenig Beachtung gefunden hat? Es ist unsere Aufgabe, dem Auftreten psychischer Störungen, die zunächst nur signalisieren, dass etwas nicht mehr stimmig ist, in ein Verstehen einzubinden und damit auch Sinngebungen herzustellen. Deshalb denke ich, dass es kein Widerspruch ist, einerseits von einer schweren Erkrankung zu sprechen und andererseits den Versuch zu unternehmen, die Störung im Sinne einer inneren und individuellen Irritation, die uns auf etwas aufmerksam machen möchte, zu verstehen.

Burnout ist vielleicht noch die gesunde Erschöpfungsreaktion des überlasteten Systems, eine Depression ist dann schon eine ausgereifte und behandlungsbedürftige Erkrankung. Werden die noch gesunden Erschöpfungssignale in der Phase des Burnouts zu lange überhört und verdrängt, kann sich daraus schleichend eine depressive Erkrankung entwickeln.

Die ausgereifte akute Depression ist ein schwerer und zutiefst bedrohlicher Zustand. Auch wenn sie zahlenmäßig stark zunimmt, ist sie nichts, was jeder kennt, auch wenn man von Menschen, die einem Mut machen möchten, relativ oft hört: Ach, das kenne ich auch, man hat keine Lust, irgendetwas zu tun, ist nicht gut drauf und möchte sich am liebsten einigeln. Depression ist etwas anderes als ein vorübergehender Zustand von Schwermut, Trauer oder Melancholie, die jeder Mensch kennt und die zum natürlichen Spektrum unserer Gefühlswelt gehören. Depressionen verändern das Selbstbild, lassen uns pathologisch das Negative sehen, nichts scheint je wieder gut werden zu können und die Angst vor der Zukunft und davor, das Leben nicht mehr bestehen zu können, bestimmen die Gedanken und Gefühle. Auch neurophysiologisch zeigt sich, dass das Gehirn während einer Depression tatsächlich »entgleist«. Vielleicht so ähnlich wie bei Diabetes, bei der der Körper einfach keine Insulinreserven mehr hat, entweder weil dies einer Veranlagung entspricht oder weil das Potential übermäßig beansprucht und aufgebraucht wurde. Dann kommt es nach einem oft unbemerkten Vorlauf zu einem Kippen des Gleichgewichts und zu einem schwerwiegenden gesundheitlichen Problem.

So können seelische Erschöpfungszustände einerseits eine gesunde Reaktion unseres Systems sein, andererseits aber auch zu äußerst bedrohlichen Krankheitszuständen führen.

Ist jeder seines Glückes Schmied?

Die Tatsache, dass wir leben, bringt an sich bereits das Risiko zu erkranken mit sich: Das gilt für körperliche wie für psychische Erkrankungen. Jeder Mensch trägt – zumindest theoretisch – das Risiko, an einer Depression zu erkranken, in sich, allein deshalb, weil es ihn gibt. Psychische Erschütterungen gehören zum menschlichen Leben dazu. Ein Leben ohne die Erfahrung von Trennung, Einsamkeit, Misserfolg und Trauer ist kaum vorstellbar. Bei welchem Menschen die Erschütterung zur Erkrankung führt, ist nicht vorhersehbar. Differenzierter ausgedrückt: Nicht jeder Mensch trägt unter den gleichen Voraussetzungen das gleiche Risiko für eine Depression in sich, aber wir wissen nicht – und können es auch nicht wissen –, wen die Depression trifft. Erst wenn sie aufgetreten ist, wissen wir, dass wir offenbar mit einer gewissen Grundveranlagung auf die Welt gekommen sind.

Viele Menschen erleben Schicksalsschläge, Traumatisierungen und Überlastung und werden nicht krank. Andere erkranken dagegen ohne erkennbare Risikofaktoren oder Auslöser. Insofern haben psychische und körperliche Erkrankungen, was ihre Zufälligkeit, Unvorhersehbarkeit und Schicksalhaftigkeit angeht, viel gemeinsam. Die Forschung hat immer wieder versucht, die Faktoren zu erfassen, die depressive Erkrankungen begünstigen. Diese gibt es, aber sie repräsentieren nur Wahrscheinlichkeiten innerhalb eines komplexen und nicht vorhersehbaren Zusammenspiels aus einer biopsychosozialen Verletzlichkeit in Verbindung mit individuellen Stressschwellen, die zum Auslöser für die Erkrankung werden können. Weil niemand davor gefeit ist, psychisch zu erkranken, ist es der Wissenschaft bisher nicht gelungen, vorherzusehen, wer erkrankt und wer nicht. Zu allen Zeiten und in allen Kulturen gab es psychische Störungen. Menschen mit Depression kommen aus allen Teilen unserer Gesellschaft, aus allen sozialen Milieus und aus allen Berufsgruppen. Psychische Erkrankungen machen nicht Halt vor außerordentlichen Begabungen, Hochschulabschlüssen und durchtrainierten Körpern. Dabei ist die Depression kein einheitliches Krankheitsbild und so wäre es auch verkehrt, von »der« Depression zu sprechen. Ursachen, Symptome und Verlauf sind sehr unterschiedlich, was das Erkennen der Depression nicht immer einfach macht. Dennoch gehört die Depression zu den häufigsten Erkrankungen. Das Risiko, im Laufe des Lebens an einer Depression zu erkranken, liegt je nach Untersuchung zwischen 12 bis 20 Prozent. Depressionen können – anders als andere Erkrankungen wie Psychosen oder Essstörungen, die deutlicher im Jugend- und frühen Erwachsenenalter vorkommen – in jedem Lebensalter auftreten. Es gibt bei Depressionen einen Häufigkeitsgipfel im frühen Erwachsenenalter bis etwa dreißig und einen weiteren nach dem 50. Lebensjahr. Das junge Erwachsenenalter ist seit Kurzem als besonders schwierige Lebenszeit stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. In dieser Zeit, nach der Adoleszenz, die schon lange als sensible Zeit galt, ist der junge Mensch in Ausbildung und Studium nicht mehr abgefedert durch das Elternhaus. Er ist vor die Aufgabe gestellt, sich loszulösen, ein selbständiges Leben zu gestalten, sich in eigene soziale Bezüge einzubetten und seinen beruflichen Weg zu finden. Diese Lebensphase ist wegen ihrer vielfältigen Entwicklungsherausforderungen ebenfalls eine sensible Zeit für psychische Krisen.

Der zweite Alters-Pik depressiver Krisen fällt dagegen in die Lebenszeit nach dem Überschreiten der Lebensmitte um das 50. Lebensjahr. Das ist die Zeit, in der der größte Teil des Lebens bereits gelebt ist und vielleicht deutlich wird, dass es mit dem Chefposten endgültig nichts mehr werden wird oder die Kinder nun groß sind und einen in der bisherigen Form nicht mehr brauchen.

Interessant ist aber auch die Frage, warum die Depression, die doch auch oft mit großem Stress assoziiert ist, in der sogenannten »Rushhour« des Lebens zwischen dem 30. und 45. Lebensjahr keine Häufigkeitsspitze aufweist. Vielleicht ist die Zeit, in der die berufliche Identität aufgebaut wird, die Kinder zur Welt kommen und das Nest eingerichtet wird, trotz aller Anstrengung eine tief bereichernde Zeit der Selbstwirksamkeit. Und vielleicht sind es auch die psychischen Reserven, die oft noch lange tragen und erst nach Jahren aufgebraucht sind. Das Einbrechen kommt dann, wenn die Anstrengung sich löst. So wie wir es alle kennen, wenn wir nach großem Stress in Urlaub fahren: Die Erkältung lässt nicht lange auf sich warten.

Schwere Krankheitszustände sind in aller Regel sehr umwälzende Erfahrungen, die unsere gewohnten Selbst- und Weltvorstellungen verändern. Unsere Neigung, in Kausalzusammenhängen zu denken, wird durch eine Erkrankung schwer verunsichert und auf die Probe gestellt. Vorstellungen wie: »Wenn ich gesund lebe, passiert mir das nicht«, »Wenn ich die Depression überwinden will, schaffe ich das auch«, »Wenn ich meine Medikamente einnehme, wird alles besser«, stoßen unweigerlich an eine Grenze und wir müssen uns eingestehen, dass unsere Möglichkeiten, das Leben zu beeinflussen, nicht selten geringer sind, als wir es uns gewünscht haben. Der verbleibende Handlungsspielraum besteht dann oft darin, um eine neue Haltung zu ringen, die unsere Begrenzung anerkennt, ohne an ihr zu verzweifeln.

In den letzten Jahren hat sich der »Ruf« psychischer Erkrankungen durch Aufklärung und Information verbessert. Dennoch leben Menschen, die unter psychischen Störungen leiden, noch immer mit der Angst, stigmatisiert zu werden. Eine Depression zu bekommen, fühlt sich für viele Betroffene wie ein Scheitern, ein Versagen, eine große Enttäuschung über sich selbst an. Die irrationale Vorstellung, eine Depression sei im Wesentlichen der Lebensweise des betroffenen Menschen zuzuschreiben, sitzt tief in unseren Denkvorstellungen und geht bei den Betroffenen selbst mit Beschämung und dem Wunsch, die Depression eher zu verstecken, als sie zu zeigen, einher.

Das deutsche Sprichwort »Jeder ist seines Glückes Schmied« geht wohl dem Glücklichen selbst am leichtesten über die Lippen. Etwas anders konnotiert ist dagegen das in der amerikanischen Verfassung verankerte »Persuit of Happiness« – das Recht, nach Glück zu streben und sich zu entfalten. Das heißt ja noch nicht, dass es uns gelingen muss, glücklich zu sein, denn dafür ist mehr vonnöten als unser eigenes Zutun.

Die Annahme, dass jeder alles erreichen kann, ist eine gängige Prämisse unserer Zeit, die ihre Schatten wirft. Das Erleben von Schicksalsschlägen, Scheitern und das Zerschlagen von Lebensträumen, was seit Jahrtausenden zum Wesen unseres Menschseins dazugehört, wird heute stärker denn je dem Unvermögen des Einzelnen zugeschrieben. Wenn jemand erkrankt, fragen wir uns, ob der Mensch Fehler in seiner Lebensführung gemacht hat. Hat er zu viel gegessen, zu viel Alkohol getrunken, geraucht? Ein Herzinfarkt ist assoziiert mit einem zu hohen Arbeitspensum, ein Lungentumor mit dem Rauchen, Probleme mit den eigenen Kindern mit dem Unvermögen, sich durchzusetzen, und Burnout mit zu viel Stress und der Unfähigkeit, die eigenen Grenzen zu wahren. Das sind unausgesprochene moralische Etikettierungen mit einer gewissen Schuldzuschreibung. Wir muten uns gegenseitig ein enormes Maß an Verantwortung zu, das auf der anderen Seite auch viel mit dem Stigma und der Beschämung der Betroffenen zu tun hat. Die psychologische Funktion dieser Haltung ist sicherlich die, sich abgegrenzt zu fühlen von der Zufälligkeit des Lebens. Mit dieser Haltung wähnen wir uns – solange es uns gut geht – in der Illusion, dass es uns nicht treffen kann, weil wir die Fehler der anderen ja nicht machen. In Wahrheit aber könnten wir selbst genau an der Stelle des anderen stehen. Krankheit ist keine Schuldfrage. Niemand kann etwas dafür, wenn er in seelische Krisenzustände kommt und erschüttert wird. Wir drohen durch dieses Kausaldenken in unserem Mitgefühl füreinander und in unserer Solidarität miteinander abzustumpfen.