34,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

»Hat nicht ein Jude Augen? Hat nicht ein Jude Hände, Gliedmaßen, Werkzeuge, Sinne, Neigungen, Leidenschaften?« – so beschwört Shakespeares Shylock die Gleichheit der Menschen vor der Natur. Doch ein Blick in die Geschichte führt vor Augen, dass diese Vorstellung ein Wunschdenken blieb. Der mittelalterliche Antijudaismus und der moderne Antisemitismus schufen Stereotype des jüdischen Körpers, die bis heute fortwirken. Ein wichtiges Thema im vorliegenden Band. Gleichzeitig aber geht es um mehr – nämlich um die innerjüdische Sicht auf Leib und Leben. Auf systematische Weise wird erkundet, wie sich Vorstellungen und Praktiken des Körpers im Judentum im Laufe einer mehr als zweitausendjährigen Geschichte wandelten – und wie dies wiederum auf die nicht-jüdische Außenwelt gewirkt und damit das Bild vom jüdischen Körper in allen Facetten geprägt hat: den biologischen Körper und seine Teile, Nase, Haut und Haare, die Nacktheit und die Scham, Empfängnisverhütung, Sexualität, Hygiene und Diätetik, den jüdischen Sport wie den Umgang mit Krankheit, Sterben und Tod, die Bestattungsregeln und die Hoffnung auf leibliche Wiederauferstehung. Es ist die erste umfassende anschauliche Darstellung von Leib und Leben im Judentum von den biblischen Quellen bis heute.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 706

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

»Hat nicht ein Jude Augen? Hat nicht ein Jude Hände, Gliedmaßen, Werkzeuge, Sinne, Neigungen, Leidenschaften?« – so beschwört Shakespeares Shylock die Gleichheit der Menschen vor der Natur. Doch ein Blick in die Geschichte führt vor Augen, dass diese Vorstellung ein Wunschdenken blieb. Der mittelalterliche Antijudaismus und der moderne Antisemitismus schufen Stereotype des jüdischen Körpers, die bis heute fortwirken. Ein wichtiges Thema im vorliegenden Band. Gleichzeitig aber geht es um mehr – nämlich um die innerjüdische Sicht auf Leib und Leben.

Auf systematische Weise wird erkundet, wie sich Vorstellungen und Praktiken des Körpers im Judentum im Laufe einer mehr als zweitausendjährigen Geschichte wandelten – und wie dies wiederum auf die nichtjüdische Außenwelt gewirkt und damit das Bild vom jüdischen Körper in allen Facetten geprägt hat: das Bild vom biologischen Körper und seiner Teile, von Nase, Haut und Haaren, von der Nacktheit und der Scham, Empfängnisverhütung, Sexualität, Hygiene und Diätetik, vom jüdischen Sport wie vom Umgang mit Krankheit, Sterben und Tod, von den Bestattungsregeln und der Hoffnung auf leibliche Wiederauferstehung.

Robert Jütte, geboren 1954, leitet seit 1990 das Institut für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung in Stuttgart. Von 1983 bis 1989 lehrte er Geschichte an der Universität Haifa. Zu seinen Veröffentlichungen gehören eine Geschichte der alternativen Medizin (1996) und eine Geschichte der Sinne (2000) sowie zahlreiche andere Bücher.

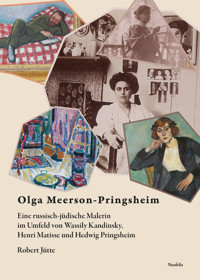

Robert Jütte

Leib und Leben im Judentum

Jüdischer Verlag

eBook Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag Berlin 2016

Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe 2016

© Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag Berlin 2016

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.

Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Umschlagfoto: Tobias Cohen, Maase Towia, 1708, Heb 7459.800*, Houghton Library, Harvard University, Cambridge, MA

Umschlaggestaltung: Ute Fahlenbock

eISBN 978-3-633-74989-8

www.suhrkamp.de

Inhalt

1 EINLEITUNG

2 DER BIOLOGISCHE KÖRPER

Das Ebenbild Gottes

Analogien

Körperstereotype

Nase

Lippen

Hautfarbe

Bart

Haarfarbe

Geruch

3 DER (UN-)BEDECKTE UND VERÄNDERTE KÖRPER

Korporalität

Muskeljuden

Nacktheit

Kopfbedeckung

Brandzeichen und Tätowierungen

Piercing

4 DAS GESCHLECHT DES KÖRPERS

(Un-)Gleichbehandlung der Geschlechter

Beschneidung als Geschlechterdifferenz

Der »verweiblichte« Jude

Homosexualität

Das Wissen um die Sexualität

Prostitution

Fortpflanzung und Kinderlosigkeit

Empfängnisverhütung

Jungfräulichkeit

5 DER INTAKTE LEIB

Unterschiedliches Gesundheitsverständnis

Die Pflicht zur Gesunderhaltung

Die besondere Hygiene der Juden

Die »monatliche Reinigung« der Frau

Die Beschneidung in hygienischer Sicht

Speisegesetze

Kuren und »Wellness«

Schönheitsvorstellungen

6 DER HINFÄLLIGE LEIB

»Judenkrankheiten«

Hämorrhoiden

Krätze

Plica polonica

Augenkrankheiten

Diabetes

Geschlechtskrankheiten

Genetische Erkrankungen

Körperliche Behinderungen

Hinken

Blindheit

Taubstummheit

Umgang mit Behinderten

Alter

7 DER HILFSBEDÜRFTIGE LEIB

Umgang mit Schmerzen

Der Gang zum Arzt

Besuch am Krankenbett

Krankengebet

8 DER VERGÄNGLICHE KÖRPER

Euthanasie und Sterbebegleitung

Todeskriterien

Scheintod

Autopsie

Selbstmord

Auferstehungsglaube

Erdbegräbnis

Feuerbestattung

Einbalsamierung

Dank

A ssejfer on a hakdome is wi a guf on a neschome.1

(Jiddisches Sprichwort)

1 EINLEITUNG

Was unterscheidet einen Nichtjuden von einem Juden? »Ein Goi hastet in der Früh aus dem Bett, schlüpft in seine Hosen, besprenkelt sich mit Wasser, fällt auf die Knie und stammelt seine Gebete. Dann rafft er sich auf, nimmt Platz und säuft ein Glas Schnaps, frisst ein Stück Brot und geht auf die Straße und treibt Handel. Danach kehrt er zurück in seine Hütte, setzt sich hin zu seinen Bälgern und seiner Alten, frisst sich an und säuft sich voll wie ein Schwein, um dann wieder loszurennen und die Welt zu täuschen. Abends geht er in die Kirche, bekreuzigt sich wie ein Esel, kommt zurück in seine Hütte, frisst sich wieder an und pennt.

Dagegen ein Jude! In der Früh erhebt er sich von seiner Bettstatt, legt sein Gewand an, wäscht sich überall und stellt sich hin, das Morgengebet zu sprechen. Dann nimmt er ein Gläschen von einem Getränk zu sich und ein Stück Brot und begibt sich nach draußen, um Geschäfte zu machen und Handel zu treiben … Danach begibt er sich nach Hause, setzt sich an den Tisch mit seiner Gemahlin und den Kinderchen, sie sollen gesund sein, sagt den Segen, isst, spricht das Tischgebet und begibt sich wieder zu seinen Geschäften auf die Straße hinaus. Vor Anbruch der Dunkelheit geht er zum Gottesdienst [minjan] in die Synagoge und betet das Abendgebet, kommt nach Hause, nimmt sein Nachtessen ein, betet das Nachtgebet und legt sich hin zum Schlafen.

So verbummelt der Goi seine paar Jährchen und krepiert, und man wirft ihn hinein in die Grube. Der Jude jedoch lebt still, so lang's ihm gewährt wird, und dann stirbt er, man bestattet ihn und legt ihn in ein jüdisches Grab.«2

Der Leser dieser Zeilen ist zunächst überrascht, dass in einer der bekanntesten jiddischen Sammlungen von Anekdoten, Sprichwörtern und Schwänken, Rosinkess mit Mandlen (Rosinen mit Mandeln), die gleiche Geschichte zweimal erzählt wird. Nur die Wortwahl und die Zuspitzung lassen das Leben des einen, nämlich des Juden, als lebenswerter erscheinen als das des anderen. Wie Sigmund Freud (1856-1939) bereits in seinem Buch über den Witz gezeigt hat, versuchen Juden oft, die eigentlich als bedrückend empfundene Situation zu ironisieren. Deshalb der schwarze Humor, für den jüdische Witze bekannt sind.

Die doppelte Sichtweise verblüfft noch aus einem anderen Grund; denn lange Zeit gehörte zum jüdischen Geschichtsverständnis die Überzeugung, dass ein Jude, der in der galut, der Diaspora, lebte und lebt, zu einem Leben voller Drangsal und Anfeindungen verdammt sei. Hier wird jedoch ein ganz anderes, selbstbewusstes Bild gezeichnet. Es ist der als moralisch höherwertig geschilderte Lebenswandel, der sich positiv von dem des Gegenübers, des Nichtjuden, der in der Mehrheitsgesellschaft lebt, abhebt. Das gleiche Motiv kennzeichnet übrigens einen jiddischen Kinderreim, der ultraorthodoxen Kindern in Jerusalem bereits im Kindergarten beigebracht wird: »Oj, wie schejn zu sajn a jid, oj, wie schwär zu sajn a goj!« (»Wie ist es doch schön, ein Jude zu sein, und wie schwer hat es dagegen doch ein Nichtjude!«) Ihn hörte ich zum ersten Mal, als ich Mitte der 1980er Jahre, damals in Haifa lebend und lehrend, eine Sendung des israelischen Fernsehens anschaute und mir verwundert die Augen rieb, was diese heranwachsenden Ultraorthodoxen wohl jemals in ihrem späteren, dem Studium religiöser Texte geweihten Leben von der Welt der Gojim mitbekommen würden. Denn stolz kann man eigentlich nur auf etwas sein, wenn man das Gegenteil kennt.

Wie der eingangs geschilderte Vergleich zwischen einem Goi und einem Juden belegt, macht sich die behauptete, durch die abwertende Wortwahl unterstrichene Differenz vor allem an körperlichen Praktiken fest. Dazu gehören das morgendliche Aufstehen, die Hygiene, die Nahrungsaufnahme, die körperliche Bewegung, der Schlaf, aber auch das Ende der Leiblichkeit, der Tod. In allen Bereichen übertrifft angeblich der Jude den Christen, dessen Leben als trostlos und wenig beneidenswert geschildert wird. Das Jiddische verstärkt durch seine plastische, geradezu körperbetonte Sprechweise diesen Eindruck. Doch neutralisiert man beide Texte, nimmt ihnen die weltanschaulich-religiöse Färbung, so entdeckt man, dass der Alltag eines Juden sich kaum von dem eines Nichtjuden unterscheidet, und zwar bis in die Körperpraktiken hinein.

Kein Geringerer als Shakespeare hat die Erkenntnis, zu der man gelangt, wenn man den jiddischen Text gegen den Strich bürstet, so prägnant auf den Punkt gebracht und dramaturgisch klug gestaltet. Gemeint ist die berühmte Stelle aus dem Kaufmann von Venedig, in der Shakespeare, der keinen Juden persönlich gekannt haben dürfte, Shylock verzweifelt ausrufen lässt: »Hat nicht ein Jude Hände, Gliedmaßen, Werkzeuge, Sinne, Neigungen, Leidenschaften? Mit derselben Speise genährt, mit denselben Waffen verletzt, denselben Krankheiten unterworfen, mit denselben Mitteln geheilt, gewärmt und gekältet von eben dem Winter und Sommer als ein Christ?«3 Doch diese Betonung der Gleichheit von Christen und Juden vor den Gesetzen der Natur, denen auch die menschliche Physis und Psyche unterworfen sind, verhallte bekanntlich ungehört und wird durch den Verlauf des Stücks geradezu konterkariert.

Dass in der Tat die Juden damals (zumindest in Venedig) äußerlich kaum von Christen zu unterscheiden waren, bezeugt der englische Reisende Thomas Coryat (ca. 1577-1617), der 1608 das Ghetto in Venedig besuchte und erstaunt feststellte, dass das englische Sprichwort »to look like a Jew« (wie ein Jude aussehen) an diesem Ort keinen Bezug zur Wirklichkeit hatte: »Ich stellte fest, dass einige wenige dieser Juden, insbesondere einige Levantiner, so gute und ordentliche Männer sind, dass ich zu mir selbst sagte, dass unser englisches Sprichwort ›Aussehen wie ein Jude‹ (worunter man manchmal einen wettergegerbten Kerl mit windschiefem Gesicht, manchmal eine rasende, verrückte Person, manchmal einen Unzufriedenen versteht) nicht wahr ist. Denn in der Tat schienen sie mir die elegantesten und am schönsten gestalteten Personen, was mir umso mehr dazu Anlass gab, ihre Religion zu bedauern.«4

Was Coryat hier zum Nachdenken über Stereotype bringt, die durch Redeweisen und populäre Bilder verstärkt werden, war für viele seiner Zeitgenossen eher ein Anlass zur Sorge.5 Wie sollte man dann überhaupt einen Juden erkennen, wenn nicht an seinem Äußeren? Hier setzte bereits die spätmittelalterliche Judenkennzeichnung an, und zwar durch Kleidungsvorschriften (negativ konnotierte und grelle Farben sowie bestimmte Accessoires wie z. B. ein aufgenähter gelber Ring). Auf diese Weise glaubte man, einen Juden, der häufig nicht die angeblich typischen Körpermerkmale wie gebogene Nase oder Bart aufwies, gleich identifizieren zu können.6 Und selbst nach der Konversion blieb in christlichen Kreisen bis weit in die Neuzeit hinein das Misstrauen, ob die Taufe wirklich aus dem Juden einen neuen Christenmenschen gemacht hatte, wenn es nicht eindeutige körperliche »Beweise« dafür gab. So kursierten Legenden, dass getaufte Juden angeblich nicht mehr stinken, wie man dies ihren früheren Glaubensgenossen nachsagte. Und wenn solche wundersamen Transformationen des Leibes ausblieben, dann musste ein Konvertit zumindest seine Körperpraktiken an die neue Umgebung anpassen. Gerade in Inquisitionsprozessen, in denen zwangsgetaufte spanische Juden (marranos) vor Gericht standen, weckten verdächtige Körperpraktiken Zweifel an der Glaubhaftigkeit der Konversion. Als Test diente zum Beispiel der »richtige« Umgang mit einer Leiche.

Was uns heute zunächst als Anachronismus erscheint, spielt gleichwohl auch in unserer modernen Gesellschaft noch eine Rolle. Nicht wenige Konvertiten versuchen, den Glaubenswechsel oder Religionswechsel durch eine Veränderung körperbezogener Praktiken zu bekräftigen. So existieren beispielsweise religionssoziologische Untersuchungen zu amerikanischen Juden, die ihre ultraorthodoxen Elternhäuser verlassen haben und danach das Bedürfnis empfanden, diesen Schritt durch neue Körpertechniken (z. B. wie man morgens aufsteht, sich tagsüber ernährt oder kleidet) zu unterstreichen.7 Dabei ist es offenbar unerheblich, ob die Betroffenen nur zu einer weniger orthodoxen Glaubensrichtung gewechselt oder atheistisch geworden waren. Auch für andere Glaubensgemeinschaften werden ähnliche Verhaltenswechsel nach erfolgter Konversion beschrieben.8 Allerdings fehlen dazu bisher Untersuchungen von Historikern, die diesem religionssoziologischen Phänomen in früheren Zeiten nachspüren.

Doch warum soll man sich als Historiker überhaupt mit dem Körper befassen, zumal mit dem jüdischen? Hat dieser überhaupt eine Geschichte?

Dass der Körper nicht nur biologisch zu betrachten ist, sondern auch eine historische Dimension hat, ist in den letzten Jahrzehnten von der sogenannten Körpergeschichte überzeugend dargelegt worden.9 Die grundlegenden methodischen Debatten sind inzwischen geführt, die soziale Konstruktion des Körpers wird von niemandem mehr ernsthaft in Frage gestellt. Inzwischen geht es vor allem darum, »mittels Fragen nach überlieferten Körpervorstellungen und -praktiken [zu] versuchen, Antworten auf Gesellschaftskonstituierung zu finden«.10 Dieser »corporal turn« in der Geschichtswissenschaft hat mittlerweile ebenfalls die jüdische Geschichte erreicht. Seit den 1990er Jahren wird diskutiert, wie der jüdische Körper im Verlauf der Geschichte »konstruiert« wurde, und zwar von Juden wie Nichtjuden.11 Dabei geht es nicht nur um Fremd- und Selbstbilder, sondern ganz konkret auch um körperliche Praktiken, die man Juden zuschreibt oder die zur Identitätsbildung einer religiösen und kulturellen Gemeinschaft beitragen. Der Einwand des amerikanisch-jüdischen Journalisten Leon Wieseltier,12 diese Forschung sei banal, weil nun einmal jeder Jude einen Körper habe, zielt ins Leere. Sein Essentialismus, der von einer überzeitlichen, ahistorischen menschlichen Physis ausgeht, dient ihm lediglich dazu, einer Ideengeschichte das Wort zu reden, die (meist als fortschrittlich gewertetes) jüdisches Denken in den Mittelpunkt stellt. Dass Antijudaismus bzw. Antisemitismus, aber auch der jüdische Selbsthass vor allem auf den Körper und nicht auf den Geist abzielen, wird bei dieser Betrachtungsweise einfach ausgeblendet. Insofern ist diese ziemlich singuläre und einseitige Position von amerikanischen Vertretern des Fachs Jüdische Studien zu Recht kritisiert worden, unter anderem mit dem Hinweis, dass gerade die Religionsgesetze des Judentums, die Halacha, in vielfältiger Form und detailliert die sogenannten »Techniken des Körpers« (Marcel Mauss, 1872-1950) regeln.13

Rufen wir uns in Erinnerung, was der Schöpfer dieses Begriffs – übrigens ein aus einer jüdischen Familie stammender französischer Anthropologe – darunter verstand, nämlich alle »Weisen, in denen sich die Menschen in der einen wie der anderen Gesellschaft traditionsgemäß ihres Körpers bedienen«.14 Was sind also die anerzogenen Körpertechniken, die beispielsweise Juden von klein auf durch Eltern und Autoritätspersonen vermittelt bekommen haben, und was ist jüdisch an ihnen?15 Wie haben sich diese im Laufe einer mehr als zweitausendjährigen Geschichte (davon die meiste Zeit im Exil) geändert? Wie haben diese Praktiken auf die nichtjüdische Außenwelt gewirkt? Wie haben sie das Bild vom jüdischen Körper geprägt? In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, welchen Einfluss die Säkularisierung auf den Körper hat.16

Bewusst ausgeklammert wird das Verhältnis von Seele und Leib im Judentum. Zur jüdischen neschome (jiddisch für Seele) – sowohl in übertragener als auch in konkreter Bedeutung – ließe sich ein eigenes Buch schreiben. Das hängt nicht zuletzt mit der großen Bandbreite der jüdischen Spiritualität zusammen, die nicht nur mehrere Bezeichnungen für die Seele kennt, sondern insbesondere stark mystische Bezüge aufweist. Man denke etwa in diesem Zusammenhang an die Kabbala, deren zentrale Thematik die göttlich-menschliche Vereinigung ist, bei der der Seele eine Mittlerrolle zukommt. Aber auch liturgische, philosophisch-theologische sowie medizinische Aspekte (Stichwort: seelische Erkrankungen) wären dabei zu berücksichtigen. Das hätte den Umfang dieses Buches bei weitem gesprengt. Und so hält es der Verfasser mit der strikten Trennung von Körper und Geist, wie sie durch René Descartes (1596-1650) Einzug in die Naturphilosophie gehalten hat und der seitdem auch viele, wenngleich nicht alle jüdischen Philosophen und Mediziner gefolgt sind.

Dieses Buch versucht in erster Linie eine Antwort auf eine Vielzahl von Fragen zu geben, die fast ausschließlich den Körper betreffen. Dazu wird ein breites Spektrum jüdischer und nichtjüdischer Quellen herangezogen. Im Mittelpunkt steht also immer die menschliche Physis, und zwar in all ihren Facetten, wenngleich die hier vollzogene Trennung zwischen Körper und Geist – wie gesagt – eher eine künstliche bzw. arbeitsökonomische ist.

Am besten eignet sich als Einstieg eine nähere Betrachtung der traditionellen Körperstereotypen, nicht nur weil diese sehr bekannt sind, sondern weil sie sich bis heute als wirkmächtig erweisen. Die Bandbreite reicht von der sogenannten »Judennase« bis hin zum besonderen Geruch, den Juden angeblich an sich haben.

Dass sich die äußere Erscheinung verändern lässt, sei es durch Kleidung oder bestimmte Körpertechniken (Sport, Tätowierung) – davon legt gerade die jüdische Geschichte ein beredtes Zeugnis ab. In diesem Zusammenhang ist insbesondere das zionistische Gegenmodell des »Muskeljuden« zu erwähnen.

Auch die Geschlechtergeschichte hat inzwischen den jüdischen Körper entdeckt. Dabei geht es unter anderem um die populäre, vom antiken Christentum, besonders durch den Apostel Paulus geprägte Vorstellung, dass das Judentum angeblich fleischlich-körperlich orientiert sei und dementsprechend ein anderes sexuelles Verhalten (z. B. in Fragen der Fortpflanzung und Enthaltsamkeit) aufweise.

Zentral für jede Körpergeschichte sind die Kategorien von »Gesundheit« und »Krankheit«. Für das jüdische Volk besaßen und besitzen diese nur vordergründig als rein biologisch erscheinenden Phänomene und Prozesse eine zentrale Bedeutung, man denke nur an die Vorstellung vom Judentum als »Krankheit«.17 Aber es gab und gibt zudem die gegenteilige Auffassung, dass Juden sich bedingt durch ihre Religion besonders um die Gesunderhaltung ihres Körpers kümmern. Wie das Judentum mit diesen beiden anthropologischen Konstanten (Krankheit und Gesundheit), die sich auf den zweiten Blick in erheblichem Maße als sozial konstruiert erweisen, umgegangen ist, gehört zu den wenig beackerten Feldern in der jüdischen Geschichte.

Und am Ende steht – wie könnte es bei diesem Thema anders sein! – das Ende der Körperlichkeit, der Tod und die Vergänglichkeit menschlichen Lebens, verbunden mit der Hoffnung auf Wiederauferstehung, die im Judentum anders ausgeprägt ist als beispielsweise in christlichen oder anderen Religionsgemeinschaften. Nicht nur in diesem Kontext geht es auch um aktuelle medizinethische Fragen (z. B. Hirntod, Autopsie), die im Folgenden in interreligiöser Perspektive betrachtet und historisch fundiert werden.

2 DER BIOLOGISCHE KÖRPER

Das Ebenbild Gottes

Im menschlichen Körper spiegelt sich nach jüdischer Auffassung nicht nur Gott (der Mensch als Ebenbild Gottes1), sondern auch die ganze Schöpfung. Besonders anschaulich macht das die Stelle in den Avot de-Rabbi Nathan – ein in zwei Fassungen erhaltenes rabbinisches Kommentarwerk zur Mischna Avot, das im außerkanonischen Anhang zum Babylonischen Talmud überliefert ist. Danach hat Gott zum Beispiel Bäume geschaffen, um Zeugnis von den menschlichen Knochen abzulegen (Avot de-Rabbi Nathan 31).2 Das Firmament bringt man in ähnlicher Weise mit der Zunge in Beziehung. So wird fast der ganze Körper makrokosmisch gedeutet.

Das mittelalterliche Buch der Frommen (Sefer Chassidim), eine Sammlung von meist als Exempla gestalteten ethischen und liturgischen Verhaltensregeln mit zum Teil mystisch-arkanem Inhalt, geht sogar noch einen Schritt weiter und behauptet, dass man an einzelnen Körperteilen die Zukunft ablesen kann. Der Autor, Rabbi Jehudah he-Chassid, beruft sich dabei auf eine Stelle aus Hiob 31:4: »Sieht er nicht meine Wege und zählt alle meine Schritte?« Als Beispiel gibt er an: So wie man an der Zahl der Schritte die Länge des Lebens bestimmen kann, so sagt eine juckende Hand voraus, dass die betreffende Person zu Geld kommt. Ein Jucken auf der Wange ist beispielsweise ein Zeichen, dass man alsbald Anlass zum Weinen hat. Gott, so wird hier argumentiert, lässt demnach einen Menschen durch die einzelnen Glieder des Körpers erahnen, was ihm bevorsteht.3

Ein jiddisches Sprichwort lautet: »Ein Blinder ist krank auf den Augen, ein Stummer ist krank am Mund und ein Narr ist krank an allen 248 Gliedern.«4 Nach jüdischer Tradition besteht nämlich der menschliche Leib aus 248 Gliedern.5 Diese werden in der Mischna zu folgenden Gruppen zusammengefasst: »[…] dreißig in der Fußsohle, – sechs in jedem Zeh –, zehn im Sprunggelenk, zwei im Unterschenkel, fünf im Knie, eines im Oberschenkel, drei im Hüftgelenk, elf Rippen, dreißig in der Hand, – sechs in jedem Finger, – zwei im Unterarm, zwei im Ellbogen, eins im Oberarm und vier in der Schulter, [das sind] einhunderteins [Glieder] an der einen und einhunderteins [Glieder] an der anderen [Seite]. Und [dazu] achtzehn Wirbel in der Wirbelsäule, neun im Kopf, acht im Hals, sechs im Brustbein und fünf in den Öffnungen.« (OhalotI.8) Es ist nicht bekannt, wie diese Zählung zustande kam. Das anatomische Wissen der Alten Hebräer schöpfte aus unterschiedlichen Quellen (Analogieschlüsse von Tier auf Mensch, anatomische Sektionen an nichtjüdischen Leichnamen, da im Judentum der tote Körper nicht verletzt werden darf, sowie Beobachtungen an aufgefundenen Skelettresten). So wird beispielsweise im Talmud berichtet, dass die Schüler des R. Ismael den Leichnam einer Prostituierten, die von den Römern zum Tode verurteilt worden war, »kochten« (bT Bekhorot, 45a), das heißt auf diese Weise das Fleisch von den Knochen trennten, wie es auch noch Anatomen in der Frühen Neuzeit taten, um Trockenpräparate herzustellen. So kam man auf die Zahl 252. Der offenkundige Widerspruch zur Mischna wird von dem Thoragelehrten damit erklärt, dass eine Frau »zwei Türangeln und zwei Türen« (bT Bekhorot, 45a) mehr habe als ein Mann. Bildlich sind damit die Geschlechtsorgane der Frau gemeint, die sich von denen des Mannes unterscheiden. Das »Ein-Geschlecht-Modell«, das der amerikanische Kulturhistoriker Thomas Laqueur für die Antike zur Regel erklärte, stimmt also mit der jüdischen Quellenüberlieferung nicht überein.6 Die hier zitierte Talmudstelle hegt zudem Zweifel, ob selbst die Zahl 248, die für das männliche Geschlecht gelten soll, stimmt. So lässt die Tosefta, ein anderes bedeutendes Sammelwerk der mündlichen Überlieferung, die Bestimmung recht vage und setzt zwischen 200 und 280 Knochen an (AhilotI.7).7 Ähnlich vorsichtig äußern sich übrigens die großen nichtjüdischen Autoritäten der Medizin in griechisch-römischer Zeit, Hippokrates (ca. 460-370 v. Chr.) und Galen (ca. 129-216). Letzterer spricht in diesem Zusammenhang lediglich von »mehr als 200 Knochen«.8 Die arabischen Ärzte des Mittelalters, wie beispielsweise Avicenna (um 980-1037), kommen dagegen ebenfalls auf die Zahl 248. Sie sind offensichtlich durch jüdische Ärzte mit der talmudischen Zählung vertraut geworden; denn in diesem Fall standen ihnen keine konkreten Angaben aus der griechischen Medizin, an der sie sich ansonsten orientierten, zur Verfügung.

Bis in die Gegenwart bereitet übrigens die Nennung einer präzisen Zahl Anatomen Schwierigkeiten. Das menschliche Skelett besteht nach heutiger Erkenntnis aus ca. 212 Knochen. Dabei sind allerdings individuelle Unterschiede (manche Menschen haben z. B. ein Rippenpaar mehr) zu beobachten. Deshalb schwanken die Zahlen in der medizinischen Literatur zwischen 206 und 214. Säuglinge haben sogar über 300 Knochen, von denen einige im Laufe der Zeit zusammenwachsen.

Die Frage ist, warum sich gerade das Judentum bereits so früh für eine möglichst akkurate Bestimmung der Anzahl menschlicher Knochen interessierte. Ein wichtiger Grund ist die Einhaltung der Reinheitsgesetze. »Ein Mensch verunreinigt erst, nachdem ihn sein Leben verlassen hat.« (Mischna: OhalotI.6) Wenn also eine Leiche sich in einem überdeckten Raum (z. B. Zelt) befindet, so wird derjenige, der dort eintritt, vorübergehend unrein: »Dies ist das Gesetz: Wenn ein Mensch in seinem Zelt stirbt, soll jeder, der in das Zelt geht, und wer im Zelt ist, unrein sein sieben Tage.« (4. Mose 19:14) Wie sollte man sich aber in einem Fall verhalten, in dem nur Leichenteile vorgefunden werden? Hier gilt der talmudische Grundsatz, dass etwas, das mehr als die Hälfte ist, als Ganzes gerechnet werden muss.9 Daher war es erforderlich, die Grundgesamtheit zu kennen. Bei der Annahme, dass der menschliche Körper 248 Knochen hat, betrug die kritische Zahl also 125 (Mischna: OhalotII.1).

Die Zahl 248 hatte aber nicht nur praktische Bedeutung im Judentum. Ihr kam außerdem eine Symbolik zu, die einen Bezug zur Heiligen Schrift aufweist. Zur Zeit der Mischna (1.-3. Jh.) bestand im rabbinischen Judentum bereits Einigkeit darüber, dass die Zahl der in der Thora enthaltenen Gebote 613 beträgt. 365 dieser Gebote sind negativ und 248 sind positiv. Über den Golem, ein künstlich (nach den meisten Überlieferungen aus Lehm und Ton) erschaffenes menschliches Wesen, heißt es im Talmud: rava bara gavra (»Rava schuf einen Mann«, bT Sanhedrin, 65b).10 Nach kabbalistischer Auslegung kommt diesen drei Wörtern eine zahlenmystische Bedeutung zu.11 Im Original ist das zweite Wort nichts anderes als die Umkehrung des ersten, und beim dritten Wort ist ein gimmel, der dritte Buchstabe des hebräischen Alphabets, hinzugefügt worden. Die zehn Buchstaben zusammen ergeben den Zahlenwert 612, also nicht ganz 613. Der künstliche Mensch, der von Rava erschaffen wurde, war somit nicht identisch mit Gottes Geschöpf; es fehlte ihm ein Teil des Körpers.

Im 16. Jahrhundert verfassten jüdische Autoren in Italien, aber auch in anderen Ländern praktische Anleitungen zur Einhaltung der 613 Gebote und Verbote: die sogenannten Sifrei Mizwot. Zu dieser Literaturgattung zählt beispielsweise das Sefer Charedim von Eleazar Azkari (1553-1600). Das Besondere an diesem Buch ist, dass es die einzelnen mizwot auf den Körper bezieht, wie bereits das Titelblatt ankündigt, nämlich »die Gebote in Bezug auf jedes (Körper-)Glied sowie in Hinsicht auf den angemessenen Zeitpunkt zu interpretieren und zu präsentieren«.12 Der anonyme Autor eines anderen frühneuzeitlichen Werks stellte in seiner Sammlung von Midraschim-Sentenzen ebenfalls einen Bezug zwischen den 613 Geboten und Verboten sowie den 248 Gliedern und 365 Sehnen des menschlichen Körpers her. Nicht mitgezählt werden zwölf sogenannte »Diener«. Dazu rechnet der Verfasser sowohl die fünf Sinne als auch Gefühle wie Ärger und Lachen. Letztere wurden offenkundig der hippokratisch-galenischen Diätetik, nämlich den »sechs nicht natürlichen Dingen« (sex res non naturales), auf deren Gleichgewicht man zu achten habe, entnommen.13

Das Sefer Jezira, ein Grundtext der frühen Kabbala, hebt unter anderem die Zahl 12 für die Körpersymbolik hervor: »Die Zahlen im Körper sind die Zehn und die Zwölf.«14 So hat der Mensch nach dieser Zählung zwölf zentrale Organe: zwei Hände, zwei Füße, zwei Nieren, Milz, Leber, Galle, Darm, Magen und Mastdarm. Gott »schuf sie nach Art des Streites und formte sie nach Art eines Krieges«.15 Das erinnert ein wenig an die Fabel des römischen Politikers Menenius Agrippa (vor 540-493 v. Chr.). Darin wird bekanntlich geschildert, wie die einzelnen Körperglieder über die Frage, wem die größere Bedeutung zukomme, miteinander in Streit geraten.

In der Welt im Kleinen (Mikrokosmos) spiegelt sich nach kabbalistischer Auffassung auch die Welt im Großen (Makrokosmos), indem hier beispielsweise die inneren Organe in die anthropomorphe Symbolik der jüdischen Mystik einbezogen werden. Das gilt insbesondere für die Lehre von den sefirot, den zehn göttlichen Emanationen im Lebensbaum (ez chajim).16

Die sefirot stehen in Verbindung miteinander. Um die organische Beziehung zu verdeutlichen, findet man in der Kabbala verschiedene Bilder. Neben dem genannten Lebensbaum samt Wurzeln, Stamm und Zweigen sieht man oft die Figur des mythischen Urmenschen, adam kadmon (hebr. ).17 Dessen nicht ganz so glanzvolles Abbild ist der irdische Mensch, nämlich ohne die drei Eigenschaften, die den adam kadmon an die Seite Gottes stellen: Weisheit, Herrlichkeit und Unsterblichkeit.

Der ursprüngliche Mensch besitzt dagegen alle zehn sefirot. Den Kopf bilden Krone – das Symbol der Herrschaft – sowie Weisheit und Intelligenz. Die Brust kennzeichnet die Schönheit, die wiederum mit dem rechten Arm, der Barmherzigkeit, und dem linken Arm, der Gerechtigkeit, verbunden ist. Die dritte Triade besteht aus dem Unterleib, dem Fundament, dem rechten (Festigkeit) und dem linken Bein (Pracht). Den Gegenpol zum gekrönten Haupt bilden die Füße, das Symbol für das Königreich.18

Der jüdische Naturphilosoph Abraham ben Hananiah Yagel (1553-ca. 1624) konkretisierte das Körperbild der zehn sefirot noch weiter, indem er diesen bestimmte äußere und innere Organe zuwies. Der Kopf besteht danach aus zwei Augen, zwei Nasenlöchern, zwei Ohren und dem Mund. Das ergibt die Zahl 7, die wiederum auf die sieben unteren sefirot, die von den oberen Licht und Abglanz empfangen, verweisen soll. Auch die vier Welten der Emanation (azilut, Schöpfung; beria, Bildung; jezirah, Tat; assija, Aktion) werden mit den jeweiligen sefirot auf den menschlichen Körper bezogen. So umfasst die beria, die zweite Sphäre, zehn Körperteile, die normalerweise verborgen sind. Dazu zählt Yagel das Herz, die Lungen, die Luft- und Speiseröhre, den Magen, den Bauch, die Eingeweide, die Milz und die männlichen und weiblichen Genitalien.19

Nach der Lehre des Kabbalisten Isaak Luria (1534-1572) ist die erste Phase der Schöpfung durch eine Selbstbeschränkung (zimzum) des göttlichen unendlichen Seins (ein sof) gekennzeichnet. Das ist die Voraussetzung für die Schaffung des adam kadmon als Urgestalt allen Seins. Von ihm geht die weitere Schöpfung aus, indem sich die göttliche Kraft in Form von Licht durch seine Körperöffnungen bricht und in die Welt ausströmt. Die zweite Phase der Schöpfung setzt ein, weil die Gefäße, die das göttliche Licht aufnehmen sollen, unter dem Aufprall des Lichts des adam kadmon zerbrechen. Dieser Vorgang wird als schwirat hakelim (»Zerbrechen der Gefäße«) bezeichnet. Die sefirot werden auf diese Weise zu fünf Gesichtern oder parzufim (im Singular hebr.-aram. , parzuf ›Gesicht‹; Plural: parzufim) transformiert. Eines dieser Gesichter wird seir anpin (aram. , wörtlich ›kurzes oder kleines Gesicht‹) genannt. Es wird als voll ausgebildete männliche Gestalt mit Kopf und Körper beschrieben. Dazu gehört die Dualität von links und rechts, wie sie zum Beispiel in den beiden Armen eines Menschen zum Ausdruck kommt. Auch finden sich im Sohar, dem bedeutendsten Werk der Kabbala, diesbezüglich noch weitere anatomische Details: »Und wiederum breitet sich der Körper in zwei Schenkeln aus, und zwischen ihnen verbinden die beiden Nieren und die beiden Hoden, in denen sich jeglicher Ausfluss, Größe und Macht des Mannes und seines Körpers sammeln […].« (SoharIII, 246a)20

1 Das Antlitz des adam kadmon

Wenngleich diese Körpervorstellungen jüdischer Kabbalisten durchaus auf anatomisches Wissen zurückgriffen, das die Grundlage der griechisch-römischen Medizin war und bis zum 16. Jahrhundert von Ärzten, Theologen und Naturphilosophen nicht in Frage gestellt wurde, so hatten diese Kenntnisse nur bedingt Auswirkungen auf den medizinischen oder religiösen Alltag. Sie sind vielmehr ein Beleg dafür, wie der jüdische Glaube versuchte, Gottes Schöpfung in ein System zu bringen und Zusammenhänge zwischen Geist und Körper, Mikrokosmos und Makrokosmos herzustellen. Zudem trug eine solche Denkweise dazu bei, in der Entstehung von Krankheiten einen göttlichen Willen zu erkennen. So wird beispielsweise im Sohar die Bedeutung einzelner Organe für die Gesundheit des Menschen geschildert, und zwar weitgehend in Übereinstimmung mit dem damals vorherrschenden medizinischen Wissen (die antike Elementen- bzw. Viersäftelehre). Die Besonderheit liegt lediglich darin, jüdische Gottesvorstellungen damit in Einklang zu bringen. Wenn es zum Beispiel zu einer Entzündung oder Erhitzung der Galle kommt, so kann sich diese nach kabbalistischer Auffassung durchaus verschlimmern: »wenn nicht die Schechina wäre, welche für den Kranken so ist wie der Sand, der das Meer umhegt, damit es seine Mündung nicht überschreite«21 (SoharIII, 234a). Der Begriff schechina bezeichnet im Judentum die ›Einwohnung‹ oder ›Wohnstatt‹ Jahwes in Israel, steht also für Gegenwart Gottes bei seinem Volk und damit auch für die göttliche Hilfe im Krankheitsfall. Aus diesem Grund entstand beispielsweise der Brauch, bei einem Krankenbesuch weder am Kopf noch am Fuß eines frommen Juden zu sitzen, da an dem oberen Ende des Krankenbetts die schechina und am unteren Ende der Todesengel Platz nimmt. Man stellte sich die schechina außerdem als eine Art göttlichen Windhauch vor, der alle Leibesorgane umweht und sie so vor Krankheiten schützt: »Und gleichwie die Vögel ihre Flügel öffnen, um den Wind aufzunehmen, damit sie durch ihn fliegen, so öffnen sich auch die Organe des Leibes mit zahllosen Hohlräumen des Herzens und Hohlräumen des Gehirns, um ihn aufzunehmen. Denn durchwehte er nicht die Kammern des Herzens, würde des Herzens Feuer den ganzen Leib verbrennen.«22 (SoharIII, 227b) Auch ein anderes Organ, die Milz, wird nicht nur kosmologisch gedeutet. Der sich dort bildende Überfluss an Schwarzer Galle, der nach der antiken Viersäftelehre zu Trübsinn (Melancholie) führt, wird im Sohar gleichfalls als ursächlich angesehen. Anders aber als im griechisch-römischen Makrokosmos wird dieses Säfteungleichgewicht nicht mit dem Gott Saturn oder dem Planeten gleichen Namens, sondern mit Lilith, einem weiblichen Dämon, der nach einer jüdischen Legende als der letzte Engel der zehn unheiligen sefirot beschrieben und gefürchtet wird, in Verbindung gebracht.23 Solche kabbalistisch geprägten Körperbilder waren bis weit in die Frühe Neuzeit hinein unter Juden sehr populär, wovon beispielsweise der weitverbreitete Gebrauch von Amuletten, die unter anderem vor Lilith schützen sollten, zeugt.24

Analogien

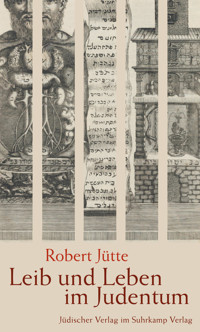

Zu den jüdischen Ärzten, die sich um die Mitte des 17. Jahrhunderts bemühten, die damals in der Medizin noch immer vorherrschende Viersäftelehre in jiddischer Sprache einem größeren jüdischen Publikum (mit den dazugehörigen therapeutischen Ratschlägen) zu vermitteln, zählt beispielsweise Issachar Bär Teller25 (ca. 1594-1687). Bei ihm, wie bei anderen jüdischen Medizinern dieser Zeit, finden sich zumeist keine kabbalistischen Einflüsse mehr und damit keine anthropomorphen Gottesvorstellungen in anatomischen Darstellungen.26 Das gilt übrigens auch für Tobias Cohen (1652-1729), der an einer der damals führenden medizinischen Fakultäten in Europa, Padua, studiert hatte und dem es sogar erlaubt worden war, als erster Jude an der Universität Frankfurt/Oder sein Medizinstudium fortzusetzen.27 Er ist heute noch in der Medizingeschichte als der Schöpfer einer originellen Körpermetapher, nämlich dem Vergleich des menschlichen Leibes mit einem Haus, das unterschiedliche Räume und Stockwerke hat, bekannt.28

Das offenbar zu didaktischen Zwecken entwickelte anatomische Modell zeigt auf der linken Seite einen Mann, dessen vollständig geöffneter Oberkörper – wie bei einer Sektion – einen Blick ins Leibesinnere ermöglicht. Die sichtbaren Organe sind mit hebräischen Buchstaben beschriftet. Getrennt durch eine Schriftrolle mit einem hebräischen Text sieht man auf der rechten Seite ein vierstöckiges Haus, dessen Dachaufbau Ähnlichkeit mit dem Kopf eines Menschen hat, also eindeutig anthropomorphe Züge aufweist. Anders als in der Forschung behauptet wird,29 muss man nicht unbedingt nach Vorbildern bei anderen medizinischen Autoren oder in jüdischen Quellen, wie z. B. Midrasch Genesis Rabba 24,1,30 suchen. Die Idee des lebenden Hauses ist in vielen Kulturen populär.31 Wenn ein Haus nach dieser Vorstellung also Augen und Ohren besitzt, dann liegt es nahe, sich das Innere des Hauses ebenfalls als Ansammlung menschlicher Organe vorzustellen. Bemerkenswert ist lediglich, dass Cohen sich insofern in eine jüdische Tradition stellt, als er seine Hausmetapher aus dem von der hebräischen Bibel inspirierten Vergleich des Menschen mit einer Stadt entwickelt. Als Beleg nennt er eine Stelle aus dem Prediger Salomo: »Da war eine kleine Stadt und wenig Männer darin, und es kam ein großer König, der belagerte sie und baute große Bollwerke gegen sie. Und es fand sich darin ein armer, weiser Mann, der hätte die Stadt retten können durch seine Weisheit; aber kein Mensch dachte an diesen armen Mann.« (Prediger Salomo 9:14-15) Doch für seinen Zweck, die Anatomie und Physiologie des Menschen in ein allgemeinverständliches Bild zu bringen, reiche es aus, so Cohen, nicht die größere Einheit (also die Stadt), sondern das Haus als Vergleich zu nehmen. Das einzelne Gebäude habe neben dem Erdgeschoss und dem Dach drei Stockwerke, ganz so wie der menschliche Körper, dessen zentrale Bestandteile der Kopf, die Brust und der Bauch seien.32 Wie man an diesem Beispiel sieht, gab es im Judentum nicht nur die weitverbreitete Vorstellung vom »lebendigen Haus«, sondern auch umgekehrt die Metapher eines lebenden Organismus als Gebäude.

2 Tobias Cohen, Maase Towia (1708)

Von einer speziellen jüdischen Sicht auf den Körper kann man in diesem Falle nicht sprechen, wenngleich der studierte Arzt den damaligen Wissensstand der Medizin mit der jüdischen Tradition in Einklang zu bringen versucht, ohne dabei jedoch theologische Deutungen, wie es zum Beispiel im Sohar der Fall ist, die Oberhand gewinnen zu lassen. Der in Konstantinopel und Jerusalem praktizierende Mediziner fühlte sich in erster Linie als Arzt und der medizinischen Wissenschaft seiner Zeit verpflichtet. Die wenigen religiösen Bezüge in seinem Werk dürften von dem Besuch einer polnischen Talmud-Schule in der Zeit vor dem Beginn des Medizinstudiums in Padua profitiert haben. Zudem steht sein Werk für diejenigen jüdischen Ärzte und Naturphilosophen der Vormoderne, welche die strikte Trennung von Körper und Geist, wie sie René Descartes zu einem bis heute wirkmächtigen Deutungsschema entwickelt hat, ablehnten oder ignorierten. Das sollte sich erst im 19. Jahrhundert unter dem Einfluss der naturwissenschaftlichen Medizin ändern.

Auch an einen anderen jüdischen Arzt – einen Namensvetter – erinnert man sich heute nur noch wegen des von ihm popularisierten Körpermodells. Dieses passt allerdings durchaus in das cartesianische Weltbild.33 Sein Schöpfer lebte gut 250 Jahre später. Sein Name: Dr. med. Fritz Kahn (1888-1968). Er publizierte zwischen 1922 und 1931 ein populärmedizinisches fünfbändiges Werk mit dem Titel Das Leben des Menschen. Darin nimmt er den medizinischen Laien mit auf eine spektakuläre Reise durch den menschlichen Körper. Bekannt wurde Kahn vor allem durch das von ihm entworfene Plakat »Der Mensch als Industriepalast«.34

Es zeigt einen Schnitt vom Kopf bis zum Verdauungstrakt, und zwar nicht als anatomische Zeichnung, sondern als bildliche Darstellung, auf der ein Glaspalast mit (Werk-)Räumen und Rohren, Fließbändern und Laboratorien zu sehen ist. Die physiologischen Vorgänge im Körper sind nicht ferngesteuert. Überall hantieren in den unterschiedlichen Kammern des menschlichen Leibes kleine Menschen, die elektrische Prozesse oder chemische Reaktionen, die sich im Körperinnern abspielen, an Schaltpulten steuern. Fritz Kahn zeichnete nicht selbst, sondern beschäftigte Illustratoren, die ihm halfen, den Menschen als Maschine darzustellen, indem beispielsweise der Blutkreislauf als Röhrensystem, die Abfolge von Sehen und Sprechen als Schaltkreise, die Nahrungsverarbeitung als mechanisch-chemische Fabrikation veranschaulicht werden. Der psychische Aspekt, der Zusammenhang von Körper und Geist, bleibt außen vor.

3 Fritz Kahn, Industriepalast (1926)

Kahn popularisierte sein Maschinenmodell gerade zu einer Zeit, in der das reduktionistische Denken der Medizin bereits heftig kritisiert wurde. Auf dem Höhepunkt seines Erfolgs als einer der bekanntesten Populärwissenschaftler Deutschlands musste Fritz Kahn fliehen, weil er Jude war. Er verlor die Zulassung als Arzt. Man verbrannte seine Bücher. Kahn verkörperte ganz offensichtlich für die Nationalsozialisten, die eine »Neue Deutsche Heilkunde« schaffen wollten, das negative Stereotyp des jüdischen Arztes schlechthin. Als nämlich jüdische Mediziner im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert zu Pionieren auf zahlreichen Gebieten der naturwissenschaftlichen Heilkunde wurden, bahnbrechende Entdeckungen machten und ungeahnte Behandlungserfolge erzielten, fiel es der antisemitischen Propaganda schwer, Juden ihre medizinischen Fähigkeiten abzusprechen. Die Nationalsozialisten bezichtigten daher die jüdischen Ärzte des Rationalismus, der Gefühlskälte und des reinen Geschäftssinns. Dazu passt das durchindustrialisierte Bild vom menschlichen Körper, das Kahn mit seinem Plakat weltberühmt machte. In dem Land, das ihm nach einer langen Odyssee schließlich Zuflucht bot, den USA, wusste man dagegen die Leistung, die Kahn erbracht hatte, zu würdigen: In der New York Times erschien 1943 eine Rezension von Kahns Buch Man in Structure and Function (Originaltitel: Das Leben des Menschen). Darin findet sich unter anderem folgendes Lob: »Die letzten Abschnitte behandeln das Nervensystem, die Haut und die Sinnesorgane Auge, Ohr, Nase – und die Sexualität. Gerade bei Letzterer ist es erfreulich zu sehen, dass Dr. Kahns Exegese sich von den physiologischen Lehrbüchern des Weisen von Baltimore unterscheidet, wo der Unterleib südlich des Bauchnabels als glatte, wenig aufregende Fläche dargestellt wird. Der Text ist akkurat, detailliert, angemessen, wenn auch etwas schwerfällig. […] Die Illustrationen […] haben die Qualitäten der wunderbaren Ausstellungsobjekte im Deutschen Museum in München. Ich bete jede Nacht, dass die Britische Luftwaffe das Museum schonen möge. Meinetwegen können sie den Kölner Dom, Potsdam, das Brandenburger Tor und die Rheinschlösser haben, solange sie das Deutsche Museum intakt lassen.«35

Kahn gebührt das Verdienst, komplexe biologische und physikalische Vorgänge für ein großes Laienpublikum verständlich aufbereitet zu haben. »Damit war er«, so das Magazin Der Spiegel, »seiner Zeit weit voraus – Jahrzehnte bevor Wissenschaftssendungen boomten und Hollywood erste Filme über Reisen ins Innere des Menschen produzierte.«36 Einen ähnlichen Wunsch nach Veranschaulichung hegte – wie wir bereits gesehen haben – einige Jahrhunderte zuvor Tobias Cohen, als er das Bild vom menschlichen Körper als Haus schuf. Im Unterschied zu Fritz Kahn blieb dessen Wirkung jedoch lange Zeit auf jüdische Kreise beschränkt, da sein Buch bis heute nur auf Hebräisch vorliegt. Dass es aber immer wieder nachgedruckt wurde (1715, 1728, 1769 und zuletzt 1850), zeigt, wie sehr des Hebräischen kundige Leser noch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein das Werk, das als medizinisches Kompendium angelegt war, schätzten.

Körperstereotype

Bestimmte, meist negativ besetzte körperliche Eigenschaften und Charakterzüge, die man den Juden zuschreibt, haben als antijüdische Stereotype eine lange Tradition. Sie reichen zum Teil bis ins späte Mittelalter zurück und erfahren ihre Ausprägung in der Frühen Neuzeit. Zu diesen Zuschreibungen gehören beispielsweise der angebliche Gestank, den Juden ausströmen (foetor judaicus),37 vermeintliche physiognomische Besonderheiten (Bart, dunkle Hautfarbe, Hakennase) sowie mutmaßlich charakterlich bedingte und vererbte Verhaltensweisen wie Triebhaftigkeit, Geldgier, Geiz und Betrug.38 Der Frankfurter Gymnasialprofessor Johann Jacob Schudt (1664-1722) erklärte Anfang des 18. Jahrhunderts seinen Lesern, dass man einen Juden – anders als es Shylocks berühmte Klagerede zu bestreiten versucht – sehr wohl von einem Christen unterscheiden könne: »Der Character aber oder merckliche Kennzeichen der Juden ist theils des Leibes / theils des Gemüths / theils der Lebens-Art / als an welchen ein Jud gar bald von einem Christen zu unterscheiden ist.«39 Der berühmt-berüchtigte Judenhasser lässt es nicht bei einer solch vagen Beschreibung der Erkennungsmerkmale bewenden, sondern geht ins Detail: »Zu den Kennzeichen des Leibes will ich nicht eben bey den Männern zehlen die sonderbahre Ziehung des Barts / und bey denen Weibern die Verbergung deren Haupt-Haaren […], sondern daß sie in der Bildung ihres Angesichts so formiret / daß der Jud gleich hervorguckt / an der Nase / Lippen / Augen / auch der Farbe und der gantzen Leibes-Positur.«40 An Kennzeichen des Gemüts nennt Schudt Aufgeblasenheit, Einschmeichelung, Schwatzhaftigkeit, falsche Unterwürfigkeit, Heimtücke, Geltungsbedürfnis und Gewinnsucht. Sogar die besondere Sprechweise – womit das Jüdisch-Deutsche gemeint ist – sieht er als zusätzliches Unterscheidungsmerkmal an. Hier wird also die Sprache nicht nur im Sinne eines Soziolekts als identitätsstiftend für eine Gruppe, sondern auch als Charaktermerkmal aufgefasst. Bereits vor Schudt hatte der Hebraist Johann Christoph Wagenseil (1633-1705) die Meinung vertreten, dass man nicht unbedingt Judenkennzeichen (gelber Ring etc.) benötige, da man die Juden an ihrem Verhalten und ihrem Körper leicht von Christen unterscheiden könne.41 Noch gegen Ende des 18. Jahrhunderts ist man selbst in aufgeklärten Gelehrtenkreisen davon überzeugt, »daß die Juden das Zeichen ihres Vaterlandes, des Orientes, in alle vier Welttheile mit sich herumtragen«. Das war jedenfalls die Meinung des Dichters Jakob Michael Reinhold Lenz (1751-1792), die Johann Kaspar Lavater (1741-1801) in seinen Physiognomischen Fragmenten, die damals große Beachtung fanden, zitiert. Lenz fügte zur Verdeutlichung noch hinzu: »Ich meine die kurzen, schwarzen, krausen Haare und die braune Gesichtsfarbe.« Und Lavater, der mit dem Verfasser des bekannten bürgerlichen Trauerspiels Die Soldaten einen regen Briefwechsel führte, ergänzte: »Zu dem Nationalcharakter jüdischen Gesichtes rechne ich auch spitzes Kinn und große Lippen mit bestimmt gezeichneter Mittellinie.«42

Die Auffassung, dass der jüdische Körper anders sein muss, hat demnach eine lange Tradition und ist nicht erst das Ergebnis der biologistischen Rassenlehre des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Dem amerikanischen Judaisten Howard Eilberg-Schwartz ist also zuzustimmen, wenn er von den Juden als »people of the body«43 spricht, denn es sind vor allem Körperstereotype, die bis heute das Bild vom Juden prägen. Gleichzeitig hat er auf die Doppeldeutigkeit des Begriffs verwiesen. Denn es kann kaum Zweifel daran bestehen, dass das Judentum ebenfalls sehr körperorientiert ist, wie ein Blick auf die 613 Gebote und Verbote, die nach der Tradition ein gläubiger Jude zu beachten hat, zeigt. So heißt es beispielsweise in einem rabbinischen Talmudkommentar: »Ben Azzaj sagt: Wessen Körper durch seine Gelehrsamkeit leidet, ein gutes Zeichen ist es für ihn, leidet seine Gelehrsamkeit durch seinen Körper, ein schlimmes Zeichen für ihn.«44

Die inzwischen recht intensiv erforschte Körperlichkeit, wie man das englische Wort embodiment vielleicht am besten übersetzen kann, erweist sich in Hinblick auf das Judentum – wofür eine über zweitausendjährige Geschichte der Verfolgung und Verleumdung immer wieder Beispiele liefert – als doppelt nachteilig. Zum einen warf man den Juden vor, ihr Körper sei defizitär (dazu gehört z. B. die aufgrund der Beschneidung fehlende Vorhaut, aber auch die Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten sowie körperliche Abnormitäten). Zum anderen beschuldigte man die Juden, zu sehr das »Fleischliche« zu betonen, und zwar im Gegensatz zum Christentum, das sich seiner Spiritualität rühmte.45 In diesem Zusammenhang spielt die christliche Lehre von der Erbsünde eine Rolle, die für die Verderbnis von Körper und Geist verantwortlich gemacht wurde und die nur durch die Taufe, also die Annahme des rechten Glaubens, überwunden werden kann. So leuchtet die Erklärung ein, die der jüdische Historiker Irven M. Resnick für die seit dem Mittelalter zu beobachtende Ausbildung körperbezogener Stereotype bei der Wahrnehmung von Juden durch Christen gibt: »Dadurch, dass die Grundzüge der Physiognomie systematisiert wurden und in der mittelalterlichen Kultur breitere Akzeptanz fanden, stellte man fortan die Juden durchweg mit körperlichen Deformitäten und mit Krankheiten behaftet dar. Auf diese Weise brachte man den Status der Sünde zum Ausdruck und machte deutlich, dass sie zeitlebens der Erbsünde und ihren Folgen unterworfen waren, die Christen durch die Taufe zu überwinden vermochten.«46 Grundlegend für diese christliche Körperauffassung sind die Ausführungen des Apostels Paulus, der einen Gegensatz zwischen ›Fleisch‹ (griechisch sarx) und ›Geist‹ (griechisch pneuma) konstruiert und diesen zur Unterscheidung zwischen Judentum und Christentum funktionalisiert.47 Auf ihn berufen sich Kirchenväter wie Origenes (um 185-254) und Johannes Chrysostomos (um 349-407), die in ihren Schriften gegen die Juden nicht nur auf die Beschneidung als distinktives Merkmal eingehen, sondern auch die Fleischeslust des Judentums als kontrastierend zur christlichen Moral eingehend erörtern.48 Wie sehr vor allem die Beschneidung als körperliche Differenz oder gar als Makel wahrgenommen wurde, beweisen die seit der Antike überlieferten chirurgischen Eingriffe, diesen Verlust wieder rückgängig zu machen.49 Davon zeugen außerdem die Akten der spanischen Inquisition, die zeigen, dass man Knaben durch Ärzte untersuchen ließ, um festzustellen, ob diese von ihren conversos-Eltern nicht doch heimlich beschnitten worden waren.50

Welche Funktion Stereotype haben, verdeutlicht der kulturtheoretische Ansatz Homi Bhabhas. Sein Konzept der kolonialen Form der Stereotypisierung lässt sich gleichfalls auf die christlich-jüdischen Beziehungen anwenden, wenn man diese als einen fortwährenden Übergriff des christlichen Systems auf die jüdische Lebenswelt interpretiert. Im Kontext kolonialistischer Herrschaft dienen Stereotype nach Bhabha dazu, die Ungleichheit der Machtpositionen zu fixieren. Dazu gehört es, den anderen als körperlich minderwertig und degeneriert zu bezeichnen. Von anderen Stereotyp-Theorien unterscheidet sich Bhabhas Ansatz durch die These der Ambivalenz. Klassische Konzepte des Stereotyps, so der an der Harvard University lehrende Kulturtheoretiker, »bedienen sich eines passiven und einheitlichen Begriffs der Zuschauereinbindung, der die Politik und ›Ästhetik‹ der Position des Zuschauers simplifiziert, indem er den – für die gesamte Argumentation entscheidenden – ambivalenten psychischen Prozess der Identifikation außer Acht läßt«.51 Ähnlich wie im kolonialen Diskurs, der von Stereotypen durchsetzt ist, lassen sich die stereotypischen Zuschreibungen von körperlichen Eigenschaften der Juden als »das polymorph-perverse Zusammenspiel zwischen Rassismus und Sexismus«52 beschreiben. So ist der jüdische Körper defekt, gleichzeitig sind aber Juden angeblich gegen bestimmte Krankheiten, wie beispielsweise Seuchen, gefeit. Einerseits gilt der jüdische Mann als »verweiblicht«, andererseits begegnet man ihm mit Sexualneid. Während in der jüdischen Geschichtsschreibung eine normative Ideologiekritik an diesen Stereotypen vorherrscht, interessiert sich Bhabha für die Wirkmächtigkeit und vor allem für die Einschreibung von Macht in die symbolischen Repräsentationsformen solcher Stereotype. Bhabha spricht von »Strategien diskriminatorischer Macht«, die nicht auf den rassistischen Diskurs beschränkt sind, sondern sich ebenfalls in »Diskursen sexistischer, peripherer oder metropolitaner Natur«53 spiegeln. Für ihn ist ein Stereotyp ein wechselseitiges Phänomen, an dem beide Seiten beteiligt sind.

Das trifft beispielsweise auf die in der Frühen Neuzeit vorherrschende Vorstellung zu, dass ein männlicher Jude immer einen (Voll-)Bart hat. Zweifellos hat die halachische Vorschrift, den Bart in besonderer Weise zu schneiden, zur Ausbildung dieses Stereotyps, das auch heute noch durch das orthodoxe Judentum Bestätigung zu finden scheint, beigetragen.54 Als im Zuge der Assimilation und Emanzipation seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts dieses distinktive Merkmal aufgeweicht wurde, trat die Obrigkeit auf den Plan. Bereits die Königsberger Judenordnung von 1748 bestimmte: »[…] dass künftghin kein Jude, der geheurathet, und des Alters ist einen Barth zu tragen, sich denselben, wie bei den Christen zu geschen pflegt, gantz abscheeren zu lassen, sondern damit er erkannt werden können, eine marque [Markierung, R. J.] davon behalten«.55

Allerdings muss man sich hüten, angesichts der Prävalenz antisemitischer Körperstereotype insbesondere in der ersten Hälfte des 20., aber auch noch im 21. Jahrhundert allzu rasch Verbindungslinien zwischen dem zu ziehen, was im ausgehenden Mittelalter und in der Frühen Neuzeit als körperliches (Merk-)Mal der Juden galt und was später biologisch in den jüdischen Körper hineingedeutet wurde: »[…] es gab beides, sowohl die ununterbrochene Kontinuität judenfeindlicher Vorurteile und Stereotype als auch Brüche und radikale Wendungen im Verhältnis von Nichtjuden und Juden«,56 wie es der Tübinger Kunsthistoriker Peter K. Klein in einem Aufsatz über Traditionen antisemitischer Bildstereotype auf den Punkt gebracht hat.

Nase

Unter den vielen, von Johann Jacob Schudt und anderen frühneuzeitlichen Autoren genannten körperlichen Unterscheidungsmerkmalen war es vor allem das Gesicht, an dem man damals einen Juden zu erkennen glaubte. Der Kosmograph, Hebraist und Geschichtsschreiber Sebastian Münster (1488-1552) erzählt in seinem 1539 in Basel erschienenen zweisprachigen Dialog zwischen einem Juden und einem Christen, in dem es um den Glauben an den Messias geht, wie ein offenbar theologisch gut bewanderter Christ auf der Straße einen Juden auf Hebräisch anspricht. Dieser zeigt sich erstaunt darüber, dass er identifiziert worden ist, und fragt sein Gegenüber, woran er ihn denn erkannt habe. Darauf erwidert dieser: »Ich kann an der Form Deines Gesichts erkennen, dass Du ein Jude bist. Denn Ihr Juden habt einen besonderen Gesichtsausdruck, anders in Form und Gestalt als der Rest der Menschheit, was mich oft verwundert hat. Ihr seid nämlich schwarz und hässlich und nicht weiß wie die meisten Menschen.«57 In der hebräischen Übersetzung wird übrigens hinter dem Unterscheidungsmerkmal »weiß« noch das Kriterium »schön« (jafim) angeführt.

Das traditionelle Zeichen für ›Jude‹ in der Gebärdensprache – eine per Zeigefinger nachgemachte krumme Nase – ist mittlerweile nicht mehr politisch korrekt. Auch in England und den USA wird es seit einigen Jahren nicht mehr verwendet. Stattdessen wird die Hand vom Kinn auf die Brust gezogen – ein Symbol für den Bart, den fromme Juden tragen. In der Tat gilt bis heute die besondere Nasenform (»Hakennase«) als typisch jüdisch, obwohl bereits im späten 19. Jahrhundert durch anthropologische Untersuchungen festgestellt wurde, dass diese bei anderen Volksgruppen ebenfalls weitverbreitet ist. Danach hatten drei Fünftel aller Juden eine sogenannte römische, also wohlgeformte Nase, 14 Prozent eine krumme Nase. Dagegen wiesen angeblich 30 Prozent aller Bayern eine »Judennase«58 auf. Gleichwohl ist dieses Stereotyp auch heute noch weitverbreitet. Hier hat die NS-Propaganda offenkundig tiefe Spuren im kollektiven Gedächtnis der Deutschen hinterlassen. Als Sander L. Gilman, der über dieses Thema einen immer noch lesenswerten Aufsatz59 geschrieben hat, einmal gefragt wurde, ob es eine jüdische Nase gebe, antwortete er hintersinnig: »Ich habe noch nie einen Juden ohne Nase getroffen.«60 Wie die junge jüdische Schriftstellerin Lena Gorelik kürzlich in einem persönlich gehaltenen Beitrag zu einer vieldiskutierten Sonderausstellung im Berliner Jüdischen Museum schrieb, steht an erster Stelle der zehn populärsten Vorurteile: »Juden haben Hakennasen.« Dazu fällt ihr Folgendes ein: »Grundsätzlich gilt: Alles, worüber Juden Witze machen, trifft zu. Meine Nase sieht eindeutig sonderbar aus. Möglicherweise noch keine klassische Hakennase, wie man sie aus Nazikarikaturen kennt, aber doch zu lang. Kürzer zwar als die der meisten meiner Familienmitglieder, aber eben zu lang. Macht nichts, ich habe auch abstehende Elefantenohren, die diese Nase wunderbar ergänzen.«61

In der kaum noch überschaubaren Literatur zur Geschichte des Antisemitismus wird immer wieder behauptet, dass es sich bei der Darstellung der jüdischen Nase in Wort und Bild um ein modernes Phänomen handele, wenngleich bereits »Ende des 18. Jahrhunderts […] die Vorstellung einer nationalen jüdischen Physiognomie, insbesondere die der Nase, entwickelt und verbreitet gewesen«62 sei. Doch bereits in spanischen Bilderhandschriften des 13. und 14. Jahrhunderts werden Juden im Unterschied zu Figuren des Alten Testaments (wie z. B. Moses) mit krummen Nasen und rotem Bart dargestellt.63 Ähnliches lässt sich auch für England feststellen: Eine Miniatur in einer englischen Rechnungsurkunde von 1233, die sich heute im Londoner Public Record Office befindet, zeigt einen Juden mit drei Gesichtern, in denen jeweils die Nase hervorsticht. Diese Darstellung weist, wie Klein gezeigt hat, verblüffende Ähnlichkeit mit einer eindeutig antisemitischen Postkarte auf, die um 1905 kursierte.64 Als Kunsthistoriker kommt er zu dem Schluss: »Die Haken- bzw. Habichtsnase war demnach bereits damals ein feststehendes Stereotyp des ›Juden‹ und hat sich nicht erst in der Neuzeit als physiognomisches Klischee festgesetzt.«65

Demgegenüber fällt auf, dass Juden in hebräischen oder jiddischen Bilderhandschriften des Mittelalters lediglich mit Bart und Judenhut, aber nicht mit Hakennase dargestellt werden. Die Hakennase, die wir seit dem 13. Jahrhundert ausschließlich in Darstellungen christlicher Provenienz vorfinden, ist offensichtlich »ein bildmotivisches Konstrukt«,66 das negativ besetzt ist; denn der Teufel wurde damals gleichfalls mit einer solchen Nase dargestellt. Auch Irven M. Resnick, der Unterscheidungsmerkmale von Juden und Christen anhand hochmittelalterlicher Quellen untersucht hat, vertritt die Auffassung, dass diese Darstellungen einen theologischen Hintergrund haben. Seiner Meinung nach verweist die krumme Nase auf eine Missgestalt, die eine Person nach alttestamentarischer Lehre für den Gottesdienst untauglich macht.67 Überzeugender scheint mir die Argumentation von Sara Lipton, dass nämlich erst seit dem 12. Jahrhundert eine moralische Bedeutung in jüdische Gesichter gelegt wird, wobei auch krumme Nasen diesen Zweck erfüllen sollen. Doch habe sich dieses Zeichen zunächst noch als zu unstabil erwiesen und deshalb durch andere Zeichen wie Bart und Hut flankiert werden müssen.68 Erst im 13. Jahrhundert sei die mittelalterliche »Karikatur des Juden mit Hakennase und Spitzbart« (»hook-nosed, pointy-bearded Gothic Jewish caricature«)69 entstanden, die als ikonographisches Zeichen fortan allein stehen konnte.

4 Isaak von Norwich, Karikatur in einer englischen Rechnungsurkunde (1233)

5 »Ein richt'ger Jude«. Antisemitische Postkarte

In der Forschung existieren unterschiedliche Theorien, wie es zu solchen Zuschreibungen kommt. Der Historiker Cecil Roth (1899-1970) meint, dass solche Zerrfiguren durch die Physiognomie einzelner Juden inspiriert worden seien.70 Bernhard Blumenkranz (1913-1989), ein Spezialist für die Geschichte der Juden im Mittelalter, vertritt dagegen die Meinung, dass es nicht darauf ankomme, wie Juden aussahen, sondern wie Christen sie sahen.71 Der bereits zitierte Tübinger Kunsthistoriker Peter K. Klein kann in diesen Stereotypen weder ein Problem der Beschreibung noch der Wahrnehmung erkennen, sondern hält sie für ein ideologisches Konstrukt, das theologische Wurzeln habe. Doch treffen alle diese Erklärungen meines Erachtens nicht den Kern. Es brauchte im Alltag untrügliche Zeichen, um einen Juden von einem Christen zu unterscheiden. Eine spezielle Kleidung, wie sie das Vierte Laterankonzil von 1215 Juden und Sarazenen vorschrieb, um vor allem Sexualkontakte mit christlichen Frauen zu verhindern, reichte als Identitätsmerkmal nicht aus.72 Auch Judenabzeichen, die seit dem 13. Jahrhundert in einzelnen Städten und Regionen vorgeschrieben wurden, ließen sich leicht verbergen.73 Man benötigte daher, um eine Formulierung des Historikers Valentin Groebner aufzugreifen, »ein sichtbares Erkennungszeichen des unsichtbaren Feindes«.74 Dazu bedurfte es im jüdisch-christlichen Kontext sichtbarer Körperzeichen; denn ob jemand beschnitten war oder nicht, konnte und kann man nicht ohne weiteres feststellen. Anders wäre es gewesen, hätte Gott, wie der mittelalterliche Theologe Rupert von Deutz (um 1070-ca. 1129) ironisch bemerkte, einen anderen Körperteil für die Beschneidung gewählt, nämlich die Nase, die Augen, die Ohren oder die Lippen.75

Es musste also zur Identifikation eines Feinds der Christenheit ein materielles Zeichen (lateinisch signum) her, das dauerhaft war und sich nicht verbergen ließ. Hier kam die Physiognomik, aber auch die Körperhaltung ins Spiel – eine untrügliche Form der Identifikation, die man bereits in der Bibel findet: »Man sieht's einem an, was für ein Mann er ist, und einen Vernünftigen erkennt man an seinem Auftreten.« (Sirach 19:26)

Selbst im Mittelalter ging man nicht so weit, die Juden – wie ansonsten beispielsweise Verbrecher und Häretiker – im Gesicht zu brandmarken.76 Das war nicht nötig, denn die angeblich »typische« Nase hob den Juden bereits aus der Menge hervor, machte ihn für alle sichtbar.77 Daran erinnert einige Jahrhunderte später noch der deutsch-jüdische Dichter Heinrich Heine (1797-1856) in seinen Reisebildern (1830) mit der rhetorischen Frage: »[…] Oder sind diese langen Nasen eine Art Uniform, woran der Gottkönig Jehova seine alten Leibgardisten erkennt, selbst wenn sie desertiert sind?«78 Heine nimmt damit einen rassenbiologischen Diskurs vorweg, der seit der Mitte des 19. Jahrhunderts von jüdischen und nichtjüdischen Anthropologen geführt wird. Dabei geht es um die Frage, inwieweit es zumindest ein unverkennbares Körperzeichen bei Juden gibt, nachdem die Hautfarbe ihren distinktiven Charakter damals bereits weitgehend verloren hatte.79 Dazu bot sich die Nase an – oder wie es der jüdische Rassenforscher Joseph Jacobs (1854-1916) formulierte: »Nase – dieses Merkmal ist üblicherweise dasjenige, das Juden von anderen unterscheidet, und wird als anthropologisch bedeutsam angesehen.« (»Nose – this feature is the one usually regarded as distinctive of the Jew, and it is also considered anthropologically important.«)80 Weder Taufe noch Klima vermochten dieses Merkmal zu verwischen. Davon waren nicht nur Antisemiten überzeugt. Sogar im jüdischen Lager finden sich Stimmen, die dies pointiert zum Ausdruck brachten, wie z. B. die des Philosophen und Proto-Zionisten Moses Hess (1812-1875), der 1862 in seinem Buch Rom und Jerusalem erklärte: »Die jüdischen Nasen werden nicht reformiert, und das schwarze, krause jüdische Haar wird durch keine Taufe in blondes, durch keinen Kamm in schlichtes verwandelt. Die jüdische Rasse ist eine ursprüngliche, die sich trotz der klimatischen Einflüsse in ihrer Integrität reproduziert.«81

Bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert fehlte es nicht an Statistiken, die zu beweisen versuchten, dass man angesichts der Tatsache, dass diese angeblich typische Nasenform auch bei anderen Völkern verbreitet war oder sogar noch häufiger vorkam, »schwerlich von einer ›jüdischen‹ oder ›semitischen‹ Nase«82 sprechen könne. Gleichwohl sahen damals selbst jüdische Anthropologen einen Sinn darin, nach einem charakteristischen Gesichtsausdruck bei Juden zu suchen. Dabei stand nicht mehr die Länge der Nase, sondern die Form des Nasenflügels im Blickpunkt. So lieferte der bereits erwähnte Joseph Jacobs den Antisemiten ungewollt die passende Bildvorlage für eine angeblich typisch jüdische Nase. Sie findet sich später zuhauf in nationalsozialistischen Hetzschriften und Karikaturen wieder. Um eine jüdische Nase zu zeichnen, muss man nach Jacobs nur die Ziffer 6 mit einem langen Schweif zu Papier bringen. Wie prägend diese simple Zeichenanweisung war, zeigt sich noch mehr als fünfzig Jahre später, als der Lehrer und Hauptschriftleiter des Propagandablatts Der Stürmer, Ernst Hiemer (1900-1974), das berühmt-berüchtigte antisemitische Kinderbuch Der Giftpilz (illustriert von Fips) publizierte. Dieses erreichte noch im Jahr seines Erscheinens eine Auflage von 70 000 Exemplaren. Dort erfährt der Leser: »Erstens erkennt man einen Juden an seiner Nase. Die jüdische Nase ist hakenförmig. Sie sieht aus wie die Form 6. Darum nennen wir sie 6er-förmig. Viele Nichtjuden haben genauso Hakennasen. Aber in ihrem Falle sind die Nasen dann nach oben krumm, nicht nach unten. Das hat nichts mit der jüdischen Nase zu tun.«83 Vom selben Autor stammt außerdem eine Sammlung über die Juden im Sprichwort (1942). Darin kann man beispielsweise lesen: »Es haben die Juden in Land und Straßen, nicht immer krause Haare und krumme Nasen. Die Schlimmsten sind die, die man nicht kann erkennen, und sich so gerne Deutsche nennen!«84

6 Jüdische Nase (1938)

Dieses Stereotyp war so wirkmächtig, dass selbst Warnungen, wie die von einem Vordenker des rassischen Antisemitismus, nämlich Houston Stewart Chamberlain (1855-1927), so gut wie kein Gehör fanden: »Auf die Nase allein darf man sich bei der Diagnostik betreffs der Angehörigkeit zum jüdischen Stamme durchaus nicht verlassen.«85 Auch der weiter nicht als Antisemit hervorgetretene Berliner Arzt und Chirurg Carl Ludwig Schleich (1859-1922) stieß ins gleiche Horn, als er erklärte: »Die oft bespöttelte jüdische Nase zähle ich nicht zu den konstanten semitischen Kriterien, weil diese sogar von arischen Nasen an Krümmung des Rückens übertroffen werden kann, ohne daß auch nur ein Schatten des Antisemitismus entsteht. Man betrachte einmal Moltke's Nase an Begas' klassischer Büste in der Nationalgalerie! Die Krümmung ist enorm und doch hat sie nichts Jüdisches.«86

Solche Bedenken oder zur Vorsicht mahnenden Worte fanden in der Populärliteratur und selbst in Werken Thomas Manns (1875-1955),87 der bekanntlich mit einer Frau jüdischer Abstammung verheiratet war, kaum Widerhall. Hier wie dort bediente man sich – ebenso wie in der Karikatur, die als Genre zu Übertreibungen und Einseitigkeit neigt – immer wieder des Stereotyps »Judennase«. Das gilt zum Teil sogar noch für die Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, allerdings in diesem speziellen Fall überwiegend für die Werke angloamerikanischer jüdischer Autoren.88 So charakterisiert der amerikanische Schriftsteller Philip Roth eine jüdische Figur in seinem Roman Nemesis wie folgt: »Seine Nase war groß und eigenartig: oben gekrümmt wie ein Säbel, an der Spitze aber flach, und der Knochen war genauso geformt wie ein geschliffener Diamant – kurz gesagt, es war eine Nase wie aus einem Märchen, die Art von großer, gebogener, fein geformter Nase, wie sie die Juden, obwohl sie allenthalben größten Nöten ausgesetzt gewesen waren, nie aufgehört hatten hervorzubringen.«89 In einem bereits einige Jahrzehnte (1959) früher erschienenen Roman (Goodbye, Columbus) desselben Autors wird die Brücke zu einem Verhalten (»I had my nose fixed«) geschlagen, das deutsche Juden vereinzelt bereits im späten Kaiserreich an den Tag legten. Gemeint ist eine »Schönheitsoperation« oder, genauer gesagt, eine Rhinoplastik (im Amerikanischen salopp und durchaus passend als nose job bezeichnet).90

In der antisemitischen Groteske Der operirte Jud' (zuerst 1893 erschienen) von Oskar Panizza (1853-1921) wird bereits recht früh der Wunsch vieler assimilierter Juden zur Zeit des Kaiserreichs, sich mittels Operation eine neue Identität zu verschaffen, parodiert.91 Itzig Faitel Stern, der vom Autor mit allen nur denkbaren körperlichen Deformitäten ausgestattet wird, hat einen reichen jüdischen Vater, der ihm die teuren Operationen zahlt, damit er seine »Jüdischkeit«, sein jüdisches Aussehen, verliert. Allerdings bleibt die an sich gebotene Anpassung der Nase außen vor, da offenbar allein schon die wegen des »jüdischen Gangs« notwendigen orthopädischen Korrekturen das ganze Geschick eines fiktiven Heidelberger Chirurgen verlangen. Dabei hätte es dieser Körperteil offensichtlich besonders nötig gehabt: »Das Antlitz Itzig Faitels war von höchstem Interesse. Leider hat es Lavater nicht gesehen. Ein Gazellenauge von kirschenähnlich gedämpfter Leuchtkraft schwamm in den breiten Flächen einer sammetglatten, leicht gelbgefärbten Stirn- und Wangenhaut. Itzigs Nase hatte jene hohepriesterliche Form, wie sie Kaulbach in seiner ›Zerstörung Jerusalems‹ der vordersten und markantesten Figur seines Bildes verliehen hat.«92 Knapp dreißig Jahre später folgte aus jüdischer Sicht eine Antwort, und zwar ebenfalls in Form einer Groteske. Verfasser war der Autor Salomo(n) Friedlaender (1871-1946), der unter dem Pseudonym Mynona schrieb. Im Zentrum dieser Persiflage auf das assimilierte Judentum steht eine Grafenfamilie mit Namen Reschok (was rückwärtsgelesen koscher bedeutet), die jedes Zeichen ihrer jüdischen Abstammung zu vertuschen versucht. Auch die körperlichen Zeichen sind verschwunden. Die Grafen haben nun alle ein arisches Aussehen: »dünne Lippen, preußisches Kinn, stolzer Nacken, fabelhaft schlanke Haltung«.93

Just zu dem Zeitpunkt, als Panizza seine satirisch-groteske Kurzgeschichte publizierte, brach eine neue Ära in der Nasenchirurgie an. Pionier war bezeichnenderweise ein um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Berlin praktizierender jüdischer Chirurg, Jacques Joseph (1865-1934).94 Man nannte ihn in jüdischen Kreisen wegen seiner Spezialität auch »Nase-Josef« oder »Nosef«. Er wurde vor allem deshalb berühmt, weil nach der von ihm durchgeführten Rhinoplastik keine Narbe zurückblieb. Sein erster Patient, der 1898 in seine Praxis kam, war vermutlich kein Jude, gleichwohl ist dieser Fall typisch für den Wunsch eines Menschen, durch eine Nasenkorrektur sozial akzeptiert zu werden. Dieser wünschte sich nämlich von Joseph, seine »an sich vollkommen gesunde, aber durch ihre Grösse und Form auffallende Nase in eine unauffällige Nase [zu] verwandeln«.95