Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Terres de l'Ouest

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Au XIXe, la société est faite par les hommes, pour les hommes. Privées de tout accès à l’éducation, les femmes sont condamnées à exercer des travaux pénibles, dont personne ne veut. Souvent au détriment de leur santé.

Ce régime patriarcal étend sa domination à tous les niveaux, et c’est en toute logique que les nourrissons-filles sont majoritairement abandonnés. Pour ceux-ci, l’avenir s’annonce sombre. C’est le cas de Marie, l’héroïne de ce récit. Jeune femme courageuse, elle se lance pourtant avec ses amis indéfectibles dans un projet paraissant totalement utopique pour des personnes de leur condition. Mais que peut-elle avoir à perdre dans cette entreprise ? Sinon échapper à sa destinée toute tracée !

Entre Bordeaux et les Landes de Gascogne, en passant par La Teste-de-Buch et Arcachon, puis le Périgord, l’auteur nous invite à une réflexion générale sur la condition féminine, en nous contant l’incroyable destinée de cinq générations de Gascons, le tout servi par un récit extrêmement bien documenté.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Juriste de formation, Olivier Bonnet est un écrivain, romancier et nouvelliste.

Ses racines se situent dans le sud-ouest du côté de son père. Il a travaillé en France en tant que responsable du service contentieux d'une administration située en région parisienne.

Tombé éperdument amoureux d'une professeure de français autrichienne rencontrée à l'occasion d'un échange scolaire avec la ville de Saint-Malo, il décide de tout plaquer pour l'épouser et fonder une famille en Autriche.

Changement radical de vie : Parisien d'origine, il vivra désormais à la campagne dans un paysage alpestre, lui qui était habitué à passer ses vacances à la mer. Changement de métier également : il travaillera en tant que traducteur juridique.

Aujourd'hui retraité, il a décidé de se mettre à l'écriture pour rester jeune d'esprit et renouer avec sa langue maternelle ainsi qu'avec ses racines.

Après avoir écrit un premier roman Cœurs vaillants (2020) publié aux éditions Maia, se donnant comme sujet la Gascogne au XIXe siècle et le personnage d’Émile Péreire, l’auteur s’essaie à un genre littéraire totalement différent, le recueil de nouvelles: À sauts et à gambades

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 500

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

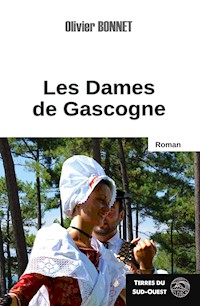

Les Dames de Gascogne

Tous droits réservés

© Editions Terres de l’Ouesthttp://www.terresdelouest-editions.fr

[email protected] papier : 978-2-494231-08-5

ISBN epub : 978-2-494231-13-9

Olivier Bonnet

Les Dames de Gascogne

roman

Première partieLe serment fait à Marie

-1-

Au début du XIXe siècle, les Landes étaient un lieu de perdition. Un paysage uniformément et désespérément plat, aucun vallon ne venant rompre la monotonie du paysage. En général, le sol sablonneux absorbait aussitôt l’eau de pluie. Quand ce n’était pas le cas, des tourbières se formaient. Elles étaient peuplées de myriades de moustiques. Il s’en dégageait une odeur fétide de décomposition qui soulevait le cœur. Seuls les ajoncs pouvaient y pousser. Le vent du large y soufflait sans relâche, le vent d’autan, dont la croyance populaire prétendait qu’il rendait fou. Plat, le paysage était également monochrome. Le jaune blanchâtre, vérolé ponctuellement par le marron sombre flirtant avec le noir des paludes1, y régnait sans partage. Dans cet univers caractérisé par l’absence de toute aspérité ou saillie, une anomalie de la nature retenait le regard. Une énorme verrue surgie inopinément, plus exactement une tumeur maligne, ne cessant irrésistiblement de former des métastases ; la dune du Pilat, haute de cent huit mètres. Elle phagocytait le territoire, se l’appropriant de dix à quinze mètres selon les années. Aussi insolite que cela pût paraître, la petite bourgade de La Teste-de-Buch, comptant trois mille six cent quatorze âmes, se nichait pourtant dans son environnement immédiat.

En ce 7 mars 1800, à deux heures du matin, le brouillard compact dissimulait le croissant de lune et la voûte étoilée. À cette heure-ci, pas âme qui vive. Si, pourtant. À y regarder de plus près, une silhouette improbable paraissait toutefois se détacher. Être maléfique ? Quelles étaient ses intentions ? Soudain, un grincement sinistre se fit entendre, et une cloche tinta. L’apparition fugitive se volatilisa aussitôt. Elle avait accompli sa sinistre besogne. Cela lui avait pris moins d’une minute. On désignait par « tour d’abandon », un orifice pratiqué dans la façade du bâtiment abritant la congrégation des Sœurs de l’Enfant Jésus, dans lequel était logée une boîte pivotante, destinée aux jeunes mères contraintes d’abandonner leur enfant dans l’anonymat, faute de moyens financiers suffisants pour l’élever. Cette fois-ci, le bébé était une petite fille. Elle dormait profondément. Ses petits poings étaient fermés et son souffle léger. La Sœur recueillant l’enfant abandonné lui choisissait un prénom, si la mère n’avait laissé aucune indication, ce qui était le cas. Elle décida de lui donner le même prénom que le sien, Marie, qui était également celui de la Vierge.

-2-

À seize ans, Martin Auriol, bien fait de sa personne, n’avait rien trouvé de mieux pour occuper son désœuvrement en soirée, que de fréquenter assidûment la belle Henriette, laquelle venait tout juste de fêter ses quinze ans et n’était pas insensible à son charme. Au sommet de la dune du Pilat, ils s’étaient aimés passionnément avec la fougue de leur âge. Ce jour, les époux Auriol faisaient la fête, car leur premier enfant Antoine venait de naître. Ils étaient jeunes, trop d’après les vieux du village qui avaient répété entre eux le proverbe gascon populaire : « La faute de la vache, c’est le veau qui la paye ! » Antoine aurait bientôt deux frères et une sœur, nés respectivement à une année d’intervalle : Jules, Arthur et Céline.

En 1800, à La Teste-de-Buch, le destin d’un garçon était tout tracé : il serait berger ou sardinier. Une fille, quant à elle, n’aurait d’autre choix que de travailler dans l’unique conserverie du village. Martin exerçait le métier de marin pêcheur, comme avant lui son arrière-grand-père, son grand-père et son père. À sa connaissance, il y avait toujours eu des sardiniers dans la famille. Il aimait son métier, mais il lui fallait travailler dur pour ramener à peine de quoi vivre. Henriette était employée à la conserverie. Elle y était entrée dès l’âge légal de huit ans. Après son dur labeur, elle avait tout juste la force de raconter le déroulement de sa journée à son mari : « Il faut rester debout tout le temps. Les sardines sont déversées sur les tables. On doit les trier, les vider, les mettre dans une huile bouillante qui nous brûle les mains, avant de les ranger serrées dans des boîtes de conserve. On doit sans arrêt respirer une odeur qui nous donne la nausée. Pour ne pas s’endormir au travail, on passe notre temps à chanter. »

-3-

Quand un bébé était ainsi retrouvé dans le tour d’abandon, il y avait toute une procédure à suivre. Il fallait en aviser sans délai le maire, à charge pour lui de trouver une famille d’accueil et de faire les démarches nécessaires pour que celle-ci obtienne une allocation de l’État. Romain Seguin, alors maire de La Teste-de-Buch, était un brave homme. Informé par la Mère supérieure de la congrégation que la petite Marie devait trouver en urgence des parents adoptifs, il s’adressa à Jeanne et Eugène Lartigue. Il avait en effet toute confiance dans ce jeune couple dont il avait célébré le mariage un mois plus tôt. Les époux étaient catholiques pratiquants. Romain savait qu’ils ne refuseraient pas d’accueillir Marie, et qu’ils aimeraient cette enfant comme si elle était la leur.

— Bonsoir Jeanne, bonsoir Eugène. La petite Marie que voici, a été recueillie ce matin. Il lui faut une famille d’accueil.

La femme se dirigea vers le bébé, et le prit dans ses bras. Il paraissait lui sourire.

— Comme elle est mignonne ! s’écria-t-elle.

Eugène comprit à ces mots que la cause était entendue, et qu’elle serait désormais leur fille.

— C’est vrai qu’elle est très mignonne. On ne peut que l’aimer en la voyant.

— En la recueillant, vous auriez droit à une allocation de l’État jusqu’à la douzième année de Marie qui serait alors en âge de travailler, crut devoir préciser Romain. Cela permettrait à ton épouse d’arrêter de travailler pour se consacrer entièrement à la petite.

— C’est entendu, déclara Eugène. Nous acceptons l’enfant et promettons de l’aimer comme notre propre fille.

— Parfait ! Il faut baptiser la petite le plus tôt possible, disons samedi prochain. La Sœur Marie de la congrégation et moi serons la marraine et le parrain.

Dès le lendemain, Romain Seguin rendit une visite de courtoisie au curé du village, le Père Moreau, occupé à biner avec le plus grand soin son petit jardin potager devant le presbytère. Un vent tourbillonnant, venu du large, faisait claquer sa soutane noire comme un drapeau.

— Bonjour, mon Père !

— Monsieur le Maire, quel bon vent t’amène ? le salua en retour le curé.

— J’aimerais te parler d’une petite Marie.

— Entrons dans le presbytère ! lui répondit le prêtre, se doutant que le sujet requérait la plus grande discrétion.

Romain Seguin lui exposa rapidement la situation.

— Samedi prochain, j’ai un baptême de prévu pour un petit garçon du nom d’Antoine Auriol, lui indiqua le Père.

— Martin Auriol et Eugène Lartigue sont tous les deux sardiniers de métier, et se connaissent donc très bien. Faisons un baptême conjoint !

— Entendu, c’est une affaire qui roule. Tu boiras bien une petite goutte ?

— Volontiers ! acquiesça Romain en riant, sachant que le vin de messe était le péché mignon du bon Père.

-4-

Au début du XIXe siècle, la pêche à la sardine faisait vivre économiquement La Teste-de-Buch. L’activité portuaire reposait sur ce métier pratiqué de manière artisanale, et la conserverie employait toute la population féminine du village. Les sardines constituaient véritablement l’or bleu du golfe de Gascogne ! Martin était sardinier, mais pour plaisanter il aimait se qualifier de chercheur d’or. Prendre la mer par tous les temps, c’était vivre une aventure qui pouvait vous coûter la vie. Le cauchemar de tout pêcheur quittant le port, c’était le franchissement de la passe2. Il avait chaque fois la gorge serrée au moment de la franchir. L’année précédente, trois de ses amis y avaient trouvé la mort. La vie sur le bassin était rythmée quatre fois par jour par les marées. Chacune faisait entrer et ressortir du bassin quatre cents millions de mètres cubes d’eau. Le flux généré par la marée, combiné à la houle venant du large et à un courant littoral nord-sud, recomposait en permanence la configuration des bancs de sable, d’où leur extrême dangerosité.

Martin le savait par expérience. Dès que le vent forcissait, une houle d’ouest formait une barre de déferlantes à l’entrée de la passe, là où le haut fond marin venait à s’élever brutalement. Deux heures et demie avant la pleine mer, c’était selon lui le meilleur moment pour s’y présenter en chaloupe, afin de pouvoir bénéficier d’un courant favorable. Son père lui avait répété des milliers de fois de ne jamais quitter le port à contre-courant et de toujours prendre en considération les éléments naturels aggravants, comme la houle, la direction du vent et le coefficient des marées. Même au moment de recevoir l’extrême-onction, il avait encore trouvé la force de lui murmurer à l’oreille, dans un souffle : « Surtout, ne fais jamais demi-tour dans la passe ! Ce serait le chavirage assuré. »

Henriette, excédée de voir son époux chaque jour risquer sa vie, le maudissait de ne pas être agriculteur, « un travail de fonctionnaire », selon elle. « Tu sais bien que rien ne peut pousser par chez nous, avec ce sol sablonneux. Et puis, il n’y a pas plus bête qu’un paysan : une goutte de pluie, il se noie, un rayon de soleil il est brûlé ! », lui répliquait invariablement son mari, citant un proverbe landais. Quand sa femme insistait en lui disant qu’il serait mieux chasseur que pêcheur, là encore il avait une réponse toute faite : « Mieux vaut une sardine sur le pain, qu’une perdrix qui vole ! » Comme il aimait tous ces proverbes qui lui permettaient de tenir tête à son épouse !

La municipalité de La Teste-de-Buch possédait une importante flotte de pinasses3, qu’elle mettait à la disposition des sardiniers, moyennant le paiement d’une redevance trimestrielle modique. Chaloupes de six à dix mètres à rames et à voile, dépourvues de quille et à fond plat en forme de pirogue, les pinasses pouvaient être manœuvrées, même avec un très faible tirant d’eau. Extrêmement légères, les sardiniers les ramenaient sur le rivage, en les transportant sur leurs épaules. Malgré tout d’une robustesse à toute épreuve, car leurs bordés étaient joints par des chevilles de bois exemptes de clous et de ferrures. Elles étaient donc particulièrement bien adaptées à la pêche à la sardine dans le golfe de Gascogne. Martin avait appelé la sienne Henriette, du prénom de sa femme. La tradition voulait en effet qu’un prénom féminin leur fût attribué.

Nicolas Appert venait de mettre au point un procédé de stérilisation des aliments, appelé appertisation, lequel permettait leur conservation dans la durée, donc leur commercialisation sur l’ensemble du territoire national, et même à l’exportation. Quelques années plus tard, un confiseur nantais, dénommé Joseph Colin, viendrait perfectionner le procédé par l’utilisation de boîtes en fer-blanc soudées, à l’intérieur desquelles les sardines étaient conservées dans de l’huile. Dès lors, leur pêche allait connaître un formidable essor ! Les conserveries n’allaient cesser de se multiplier, d’abord en Bretagne, puis en Gascogne. La France était alors le seul pays au monde producteur de conserves à l’huile. Sur son territoire littoral, elle ne comptait pas moins de cent soixante conserveries alimentées par un contingent de vingt mille pêcheurs, et employant autant d’ouvrières. La préparation des poissons était un long processus, nécessitant plusieurs étapes. Lors de leur réception, le travail consistait tout d’abord à les saupoudrer de sel marin, puis de procéder à leur tri en fonction de leur taille. Ensuite, les sardines étaient vidées, étêtées, lavées et exposées au soleil pour les faire sécher. Enfin, elles étaient plongées dans de l’huile chauffée à 130 degrés Celsius, avant d’être emboîtées. Les conditions de travail des femmes y étaient épouvantables. Non syndiquées et peu informées de leurs droits, elles étaient une main-d’œuvre corvéable à merci et sous-payée. Obligées de travailler quinze heures par jour, le dimanche était leur unique jour de repos.

Martin s’emportait parfois contre le patron de la conserverie, lorsqu’il venait à poser son regard sur les mains de sa femme, son dos voûté ou encore les cernes sous ses yeux. « Il est né "tout habillé", comme on dit chez nous. Il n’a jamais eu à se battre pour avoir de quoi vivre. Ce sont les ouvrières qui se tuent à la tâche pour l’enrichir. Ce n’est pas juste ! » Il était capable de dresser un constat lucide de leur situation, et il lui arrivait même d’avoir des velléités de rébellion, mais ses emportements le ramenaient constamment à la perception de son impuissance à peser d’une manière ou d’une autre sur le cours de leur vie.

Accablé, il citait alors d’une voix sourde un autre dicton landais : « Qui se fait brebis, le loup la mange. »

-5-

Marie faisait la joie de ses parents adoptifs. La petite fille était facile à élever. Douce, câline et obéissante, son bonheur était d’aller jusqu’au bout de la jetée, accompagnée de sa mère, pour saluer de la main son père gagnant le grand large à bord de sa pinasse. Elle observait ce rituel chaque jour depuis qu’elle avait quatre ans, et elle en avait sept désormais. Un petit garçon faisait de même. Marie n’avait d’yeux que pour la chaloupe de son père, jusqu’à ce qu’elle ne fût plus qu’un point à l’horizon. Elle le remarqua pour la première fois ce jour-là.

Il s’enhardit à lui adresser la parole :

— Mon papa, c’est le meilleur marin ! Il est plus fort que la passe !

— Non, c’est le mien le meilleur ! s’écria-t-elle en furie, et en se jetant sur lui.

L’attaque de la fillette fut si brusque, que prise de court, sa mère adoptive ne parvint pas à la retenir à temps. Une grêle de coups s’abattait à présent sur l’importun.

— Marie, laisse-le tout de suite ! ordonna-t-elle.

Au ton cinglant de la voix, elle comprit que sa mère était vraiment en colère. À regret, elle obtempéra.

— Ça va ? Marie ne t’a pas fait trop mal ? s’enquit Jeanne auprès du garçon.

— J’en ai vu d’autres ! répondit-il.

— Marie, j’exige que tu t’excuses immédiatement ! Exécution !

— Je m’excuse, concéda la fillette. Elle lui tendit même sa main, en signe de réconciliation. Elle avait honte à présent de s’être emportée de la sorte.

— Tu es Marie, la fille d’Eugène Lartigue ? Je m’appelle Antoine. Mon père m’a dit que le tien était un sacré marin. Tu sais, j’aurais également réagi violemment, si quelqu’un m’avait dit que mon papa n’était pas le meilleur marin.

— Il me reste encore du pastis4 landais. Viens le partager avec nous, si le cœur t’en dit, proposa Jeanne. Tu as de la chance que Marie en ait laissé ! C’est son gâteau préféré, et elle est très gourmande.

— Maman, ne me fais pas passer pour une goinfre !

— Je ne sais pas non plus résister au pastis landais ! s’écria Antoine, en lançant un regard complice et rieur à Marie.

— Les enfants, vous êtes trop petits pour vous en souvenir, mais vous avez un autre point en commun : vous avez été baptisés le même jour !

— Alors, on devait forcément se rencontrer un jour. J’aimerais bien qu’on devienne amis. Tu serais d’accord ?

— Des amis garçons, je n’en ai pas. Oui, pourquoi pas ?

— Alors, c’est entendu ! Et je serai même ton meilleur ami !

Avec un plaisir non dissimulé, les deux enfants se retrouvaient désormais quotidiennement sur la jetée, afin de saluer ensemble leur père respectif en train de franchir la passe. L’habitude avait également été prise qu’Antoine vint ensuite goûter en compagnie de sa nouvelle amie. À la messe, ils se faisaient de petits signes de la main, et leurs parents devaient les rappeler à l’ordre. Leurs rencontres rythmaient leur vie : ils les attendaient avec la plus grande impatience. Rien d’autre n’avait d’importance à leurs yeux.

Juillet 1807 vint marquer un grand évènement dans la vie de Marie, sa mère lui ayant annoncé qu’elle aurait bientôt un petit frère ou une petite sœur. « Dans les mois prochains, mon ventre va grossir. Réfléchis à un prénom de fille ou de garçon qui te plairait. » La fillette ne pouvait garder pour elle seule cette énorme nouvelle. Elle devait absolument la partager avec quelqu’un. Avec Antoine, bien sûr ! Elle courut à toute allure le rejoindre, et lui lança tout à trac, sans même chercher à reprendre haleine et à le saluer :

— Maman va avoir un bébé ! Tu te rends compte ! Je vais avoir un petit frère ou une petite sœur.

— Alors, tu n’auras plus de temps pour moi ! rétorqua Antoine en faisant la moue.

— Idiot ! Je vous aimerai tous les deux autant l’un que l’autre.

— Dans ce cas, il faut fêter la nouvelle sur la dune du Pilat !

Antoine avait un jour confié à son amie que ses parents avaient célébré au sommet de celle-ci les évènements les plus marquants de leur vie. Marie y allait pour la première fois avec lui. Ils entreprirent son ascension, pieds nus et main dans la main. Ils riaient de bon cœur, en faisant deux pas en avant et un en arrière. En cette belle journée d’été, le sable était chaud. Il leur fallut une bonne demi-heure pour la gravir. Mais quel spectacle s’offrit alors à eux ! Ils descendirent son versant sud en faisant des roulés-boulés. Arrivés sur la plage, quel plaisir de se rafraîchir en mettant les pieds dans l’eau !

— Elle n’est pas froide, s’étonna Marie.

Antoine l’éclaboussa, elle fit de même.

— Tu sais nager ? demanda-t-il.

— Non, maman a peur de la mer. Elle m’a dit que je ne devais pas m’en approcher, que c’était dangereux.

— Ce n’est pas le cas si l’on sait nager. Mon papa m’a appris. Cela te dirait d’essayer ?

— J’ai peur de la mer moi aussi, et ne veux pas lui désobéir.

— Tu n’as rien à craindre si je suis à tes côtés. Tu as confiance en moi ?

— Oui, répondit-elle sans hésiter.

— Ce sera notre secret !

— Oui, répéta-t-elle, troublée.

Jamais elle n’en avait encore eu pour ses parents.

Antoine se déshabilla rapidement, et se retrouva tout nu devant son amie. Elle le regarda sans aucune gêne, ni penser à mal le moins du monde, seulement curieuse de constater qu’ils étaient constitués différemment. Elle se déshabilla à son tour, et ensemble ils s’engagèrent dans la mer jusqu’à la taille.

— Marie, la mer est calme, tu as pied et je vais te soutenir. Il ne peut rien t’arriver. Je vais t’apprendre à faire la planche. Pour que ça marche, tu dois être parfaitement détendue, me faire totalement confiance et m’obéir en tout. D’accord ?

— Oui.

— Ferme les yeux. Laisse-toi aller tout doucement en arrière, les bras en croix et en écartant les jambes. Oui, exactement comme cela.

Le jeu amusait la fillette. La voix de son ami était rassurante, à la fois douce et autoritaire. Elle sentait ses mains soutenir sa tête et son dos. Elle s’abandonna entre ses bras, détendue. Jamais elle ne s’était sentie si heureuse. Elle avait le sentiment étrange que son corps ne pesait plus rien. Ses longs cheveux blond roux, déployés en éventail, ressemblaient à une algue. Le garçon voulait imprimer cette image dans sa mémoire. À la voir ainsi, il mesurait combien elle lui importait. Il se pencha vers elle jusqu’à effleurer son visage, puis lui murmura à l’oreille :

— Tu peux maintenant ouvrir les yeux.

Elle vit alors le visage d’Antoine au-dessus d’elle. Il la regardait en riant. Elle lui sourit en retour.

— Marie, tu flottes ! s’écria-t-il en lui montrant ses mains.

Elle ne réagit pas tout de suite, se croyant toujours soutenue. Mais à la vue de ce qui s’agitait devant ses yeux, l’horreur se substitua à la félicité. Son corps avait retrouvé tout son poids, et l’entraînait irrésistiblement vers le fond. La tête sous l’eau, elle but la tasse, suffoqua et paniqua. Ses bras et ses jambes, pris de convulsions, battaient l’eau désespérément. Antoine se précipita à son secours, et reçut à cette occasion un bon coup de pied dans les gencives. Le visage empourpré, le souffle court, Marie toussait et crachait. Après quelques minutes de détresse respiratoire, elle se ressaisit et vit le garçon qui se tenait la joue.

— Tu m’as créé des émotions ! lança-t-il.

— Pardonne-moi pour le coup de pied. Tu as mal ?

— Un peu.

Elle lui fit un bisou sur la joue. Sa maman la consolait toujours de cette manière.

— Tu ne m’en veux pas trop ? interrogea-t-il.

— Pas du tout ! C’était merveilleux ! s’exclama-t-elle, enthousiaste.

— Je suis content que cela t’ait plu. La prochaine fois, je t’apprendrai la brasse. Mais les leçons de natation, cela suffit pour aujourd’hui. Allons-nous sécher au soleil !

De retour à la maison, Jeanne questionna sa fille :

— Où étais-tu passée si longtemps ?

— J’étais avec Antoine, on s’est promenés ensemble. Je lui ai raconté pour le bébé.

— Tu as passé une bonne journée ?

— Tu sais maman, je ne m’ennuie jamais avec lui. Il sait toujours me faire rire !

Marie ne se confia pas davantage. Mais en soirée, elle se plaignit de douleurs dans le dos. Après l’avoir déshabillée pour l’examiner, sa mère adoptive constata qu’elle avait attrapé un bon coup de soleil.

-6-

En tant que maire, Romain Seguin s’était beaucoup impliqué pour que la congrégation des Frères des Écoles Chrétiennes, fondée par Jean-Baptiste de La Salle, vienne s’installer à La Teste-de-Buch. La municipalité lui avait en effet consenti un bail à construction emphytéotique d’une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, moyennant le versement symbolique d’une pièce de cent sous, à charge pour elle de faire édifier une école dispensant un enseignement primaire. Antoine serait en âge d’y être scolarisé, mais ses parents étaient bien trop pauvres pour l’y inscrire. Martin et Henriette ne savaient ni lire ni écrire, leur fils serait également analphabète. Son destin était tout tracé. On ferait de lui un sardinier, tout comme son père et son grand-père.

Bon maire, Romain Seguin était également un bon parrain. Il avait à cœur de prendre régulièrement des nouvelles de Marie, et ne manquait jamais de lui offrir quelques friandises dont la gamine raffolait. Mise en confiance, la petite fille aimait se confier à lui. Invariablement, elle lui parlait avec volubilité de son nouvel ami. Elle était intarissable sur le sujet. Alors que Romain venait précisément de quitter sa filleule, il tomba sur Martin en train de réparer son filet de pêche.

— Bonjour, Martin ! J’ai vu la petite Marie qui m’a dit qu’Antoine était son meilleur ami.

— Bonjour Romain, je sais. Les deux passent la plupart du temps ensemble. Je l’aime bien cette petite.

— Ton fils est désormais en âge de suivre un enseignement primaire. Tu l’as inscrit auprès des Frères ?

— Je n’en ai pas les moyens, Romain. Antoine sera sardinier, tout comme moi et mon père, je lui apprendrai le métier.

— Si Antoine est doué pour les études, c’est dommage de ne pas lui accorder la chance d’avoir une vie meilleure que la tienne, Martin. Tu gagnes à peine de quoi vivre, et par-dessus le marché risques sans cesse ta vie lors du franchissement de la passe. Le monde est en plein changement. La pêche artisanale à la sardine est condamnée à court terme, crois-moi. Avoir une bonne formation sera de plus en plus important à l’avenir. Si c’est une question d’argent, je te signale que la municipalité prend en charge les frais de scolarité. Tu le savais ?

— Non, je l’ignorais.

— Alors, parles-en à Henriette. Elle sera de bon conseil. Je viens d’y inscrire mon fils Arnaud qui a le même âge qu’Antoine. Je passerai te voir demain dans la soirée pour connaître ta décision.

Martin aimerait tant transmettre à son fils l’expérience de sardinier qu’il avait acquise. Il se souvenait, comme si c’était hier, de sa joie lorsqu’il avait eu le droit pour la première fois d’accompagner son père à la pêche, et de la fierté de celui-ci quand il avait repris le flambeau. Mais les arguments du maire l’avaient ébranlé, il aborderait ce soir même le sujet avec sa femme et son fils.

— Antoine, je ne veux pas que ton épouse connaisse les tourments qui sont les miens avec ton père. Chaque jour, je tremble à l’idée que sa pinasse puisse chavirer. Ce n’est pas une vie ! Le maire prétend qu’une autre voie t’est ouverte, il faut lui faire confiance.

— Non, je ne veux pas aller dans cette école ! s’emporta-t-il. Je veux être sardinier comme papa et comme grand-père !

— Fils, la pêche artisanale n’a pas d’avenir, le maire me l’a dit. Je pourrai la pratiquer encore quelques années, puis il faudra me reconvertir. Ce ne sera pas facile, ne sachant pas faire autre chose. C’est mon devoir de t’épargner cela !

— Si je vais à l’école, Marie restera seule. Je suis son unique ami.

— Nous y voilà ! s’exclama Henriette. C’est tout ce qui te tracasse, n’est-ce pas ? La petite est gentille et nous l’aimons bien, mais tu dois penser avant tout à ton avenir. Si elle veut ton bien, elle ne te dira pas autre chose.

— Je veux bien aller à l’école, si elle y va aussi.

— Ce n’est malheureusement pas possible. Seuls les garçons sont admis à aller dans cette école.

— Mais ce n’est pas juste !

— Tu as parfaitement raison. Peut-être cela changera-t-il un jour ? Antoine, quand tu sauras lire, écrire et compter, tu pourras l’apprendre à ton amie. C’est le plus grand service que tu puisses lui rendre.

Le garçon n’avait pas vu les choses sous cet angle. Oui, ce serait drôle qu’il devienne l’enseignant de Marie.

— Entendu papa et maman, j’irai dans cette école, finit-il par dire.

Dès le lendemain matin, il fit part à son amie de sa décision :

— Bonjour, je vais aller à l’école ! Ainsi, je pourrai t’apprendre à lire, à écrire et à compter.

— Tu vas me manquer affreusement durant la journée, mais cela me plairait beaucoup que tu deviennes mon professeur. Oui, c’est une excellente idée ! s’exclama-t-elle.

Antoine commença sa scolarisation le 7 septembre 1807. Il était un élève attentif et appliqué, très apprécié de ses instituteurs. Il se montrait curieux et avide de nouvelles connaissances. Les prêtres étaient exigeants et le niveau de formation élevé, mais il était très motivé. Tout ce qu’il apprenait, il se promettait de l’enseigner à Marie. Il finissait ses cours à seize heures trente, et retrouvait son amie piaffant d’impatience devant l’entrée de l’école. Cela le gênait, car les autres élèves se moquaient de lui : « Antoine, ton amoureuse est là qui t’attend ! » disaient-ils tous, l’air goguenard et plein de sous-entendus. La fillette, quant à elle, ne remarquait rien. Quand elle l’apercevait parmi les autres élèves, elle s’empressait de courir à sa rencontre, ne manquant jamais de lui dire : « Enfin ! Je croyais que la journée ne finirait jamais. Vivement samedi et dimanche, que l’on puisse jouer et se promener ensemble ! » La fillette voudrait tout le temps jouer avec son ami. Elle était déçue lorsque celui-ci lui répondait qu’il n’avait pas le temps, qu’il devait d’abord faire ses devoirs, et qu’ensuite il comptait bien la faire travailler. Malgré sa fatigue, il prenait son rôle d’enseignant très à cœur. Mais son amie n’avait pas la même ferveur. Si Marie se montrait une élève vive d’esprit et pourvue d’une bonne mémoire, en revanche elle se déconcentrait vite et était toujours très dissipée. Par ailleurs, si elle comprenait bien les choses concrètes, elle avait de grosses difficultés avec l’abstraction. Elle voyait bien qu’elle ne répondait pas aux attentes de son ami, et en était désolée. À chaque fois, elle prenait de bonnes résolutions, mais ne les tenait hélas pas.

Dès la fin du mois d’octobre, Antoine se lia d’amitié avec le fils du maire, Arnaud. Ils devinrent bientôt inséparables. Marie connaissait le fils de son parrain et l’appréciait, mais regrettait de ne plus se retrouver en tête-à-tête avec son ami. À son corps défendant, elle dut admettre que son amitié était trop exclusive. Elle en était contrite, mais c’était plus fort qu’elle.

Il s’en rendit compte :

— Marie, qu’as-tu contre Arnaud ? Tu n’es quand même pas jalouse de lui ?

— Si, avoua-t-elle de manière presque inaudible.

— Tu es une bécasse, je vous aime tous les deux.

Les choses n’étaient pas faciles pour la fillette. Elle supportait affreusement mal l’absence de son ami. Elle tournait dans la maison comme un lion en cage, demandant sans cesse à toucher le ventre de sa mère. C’était si long une grossesse, pensait-elle. Elle aimerait tant que le petit frère ou la petite sœur soit déjà là, pour pouvoir prendre l’enfant dans ses bras et le dorloter. N’en pouvant plus, sa maman finit par lui dire :

— Marie, tu me donnes le tournis. Va jouer dehors !

— Jouer ? Mais il faut être deux pour cela, maman.

— Tu pourrais jouer avec une petite fille de ton âge, il y en a beaucoup qui ne demanderaient pas mieux.

Elle haussa les épaules. Il n’était pas question pour elle de jouer avec quelqu’un d’autre qu’Antoine, mais elle consentit toutefois à sortir. Ne sachant comment s’occuper, elle décida de se rendre à la mairie, où elle savait trouver son parrain. La fillette avait une idée derrière la tête : elle voulait savoir s’il accepterait de lui donner quelques leçons particulières.

— Bonjour, ma filleule ! Quel bon vent t’amène ? Tu t’ennuies sans ton ami, n’est-ce pas ?

— Parrain, tu lis dans mes pensées ! s’écria-t-elle en rougissant. Moi aussi, je voudrais savoir lire, écrire et compter. C’est injuste que je n’aie pas le droit d’aller à l’école comme les garçons. Donne-moi des cours s’il te plaît ! J’ai l’impression qu’Antoine me trouve bête et paresseuse.

— Marie, j’aimerais bien, mais je n’ai pas beaucoup de temps à te consacrer. Mes tâches à la mairie m’accaparent beaucoup.

Elle regarda son parrain avec ses grands yeux implorants, tout en prenant un petit air triste. Elle n’était encore qu’une enfant, mais savait pertinemment pouvoir ainsi parvenir à ses fins. « Ce que femme veut, elle l’obtient » finit-il par dire en soupirant.

— Entendu. Moi aussi je veux que tu sois éduquée.

Jeanne Lartigue accoucha d’un bébé de sexe masculin, le 17 mars 1808. Marie était toute fière d’avoir un petit frère auquel Jeanne et Eugène donnèrent le prénom de Gaston. Elle aimait voir sa maman allaiter le bébé. La fillette voulait sans cesse prendre le petit bout de chou dans ses bras. Au fil des mois cependant, une chose retint son attention. Sa maman ne cessait de dire, à propos du nouveau-né, qu’il ressemblait comme deux gouttes d’eau à son mari. Jamais sa mère n’avait évoqué de ressemblances avec son père. Était-ce à dire qu’elle tenait de sa mère ? Cela ne sautait pas aux yeux, pourtant. Elle était aussi blonde avec des reflets roux, que sa mère était brune !

-7-

Des vents tourbillonnants soufflaient, par fortes rafales, dans le golfe de Gascogne. Ce 20 septembre 1808, des marins pêcheurs avaient repéré des dauphins, grands prédateurs des sardines, à proximité des bancs de sable. Cela signifiait leur présence par milliers, non loin du rivage. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Il leur fallait coûte que coûte profiter de cette aubaine ! À l’évocation du retour des poissons migrateurs, les yeux brillaient de convoitise. L’évènement était salué comme un don de Dieu. Il permettrait la survie de dizaines de familles. La présence de l’or bleu, à portée de main, enfiévrait les esprits et s’apparentait à la quête du Graal. L’importance de l’enjeu venait fausser l’appréciation des risques encourus, et Martin tenta une mise en garde :

— Ce sont actuellement les grandes marées d’équinoxe. La houle, particulièrement forte à ce moment de l’année, ainsi que les fortes rafales, rendront le franchissement de la passe particulièrement risqué. Il ne faut pas tenter le diable !

— Si nous laissons passer cette occasion, il nous faudra attendre le printemps prochain pour revoir des bancs de sardines dans le golfe ! Nous avons entre-temps nos familles à nourrir !

— Si tu ne voulais pas être confronté au risque, il ne fallait pas devenir marin pêcheur ! lança un autre, mettant les rieurs de son côté.

L’affaire était entendue. Il ne restait plus désormais qu’à déterminer lequel d’entre eux franchirait la passe en premier. Comme le voulait la tradition, on tira à la courte paille celui qui servirait d’éclaireur. Le sort désigna Eugène.

Le 21 septembre, et ce en dépit de ses vives protestations, Jeanne avait refusé à sa fille d’aller saluer son père sur la jetée, compte tenu de la violence du vent. Pour la consoler, Eugène la prit dans les bras, la souleva et la fit tournoyer dans les airs. Marie adorait quand il la faisait voltiger ainsi. Elle se mit à rire aux éclats. La reposant à terre, il la pressa tout contre lui. Son rire résonnait encore à ses oreilles. Il plongea la tête dans ses cheveux, cherchant à s’imprégner de son odeur, puis lâcha à regret :

— Je dois y aller maintenant.

La jeune fille s’agrippa à son bras, tentant de le retenir.

— Je t’en prie, Marie, les autres m’attendent déjà.

Jeanne dut intervenir pour lui faire lâcher prise. Eugène embrassa longuement sa femme, puis se pencha sur le berceau de Gaston afin de déposer un bisou sur le front de l’enfant endormi. Avant de franchir la porte de la maison, il remarqua une mèche de cheveux blond roux de sa fille sur son chandail. Il s’en saisit, et l’introduisit précautionneusement dans la poche de son ciré.

Dehors, Eugène dut courber l’échine pour affronter un vent violent contraire. « Le franchissement de la passe ne sera pas une partie de rigolade », murmura-t-il, avant de retrouver les autres sur le quai.

— On commençait à se geler à t’attendre ! s’écria l’un d’entre eux, en dansant d’un pied sur l’autre pour se réchauffer.

— Jeanne ne voulait pas le laisser partir ! s’exclama un autre en riant.

— La tienne est pressée de te voir partir ? répliqua du tac au tac Eugène, habitué à de telles vannes.

— Je te souhaite merde pour le franchissement de la passe, lui lança Martin, accompagnant ces quelques mots d’une bourrade amicale sur l’épaule.

La pinasse du marin pêcheur dansait sur les flots comme une coquille de noix. Les nuages se poursuivaient, les uns les autres, dans une course effrénée. Il avait les yeux rivés sur l’objectif à franchir, la barre formant une écume blanche, laquelle se détachait nettement de la grisaille ambiante. Il peinait à garder une trajectoire précise, en raison du vent qui balayait la baie. Il jeta un coup d’œil par-dessus son épaule, pour s’assurer que ses camarades restaient bien en retrait, et qu’ils pourraient rebrousser chemin si les choses venaient à tourner mal. Pour lui, il était déjà trop tard. Son embarcation était à présent comme aspirée. Il se signa. Ses pensées allèrent vers Marie qu’il avait toujours aimée comme sa propre fille, sa femme et le bébé. Une main crispée sur la barre, l’autre empoignant la boucle de cheveux récupérés, il était désormais prêt à affronter sa destinée. Pour avoir une petite chance d’en réchapper, il devait impérativement aborder les rouleaux de face, et non de travers. Hélas, un fort vent latéral l’en empêcha. Le sort funeste d’Eugène était dès lors scellé. La première déferlante d’au moins dix mètres de haut fit chavirer sa chaloupe, la seconde la fracassa, et les suivantes dispersèrent les débris. Ses camarades pêcheurs furent les témoins impuissants du drame. Par son sacrifice, il leur avait permis de garder la vie sauve.

Martin étant son meilleur ami, la pénible mission d’annoncer la mauvaise nouvelle à sa veuve lui incombait. Il frappa à la porte. Jeanne vint lui ouvrir. Il se tenait à présent devant elle, l’air emprunté et contraint, la tête penchée sur la poitrine pour ne pas croiser son regard, balbutiant : « Je suis désolé, tellement désolé. » Elle éclata en sanglots et s’écroula de chagrin dans ses bras. Marie accourut. Elle ne réalisait pas encore qu’elle était désormais orpheline de son père, et ne cessait de répéter : « Maman, qu’y a-t-il ? Maman, qu’y a-t-il ? »

-8-

Eugène Lartigue décédé, il était urgent de trouver des solutions permettant d’assurer des moyens de subsistance à Jeanne et ses enfants. Elle devait désormais reprendre son travail à la conserverie. Pour lui venir en aide, Romain Seguin et sa femme acceptèrent donc de prendre Gaston à leur charge. Quant à Marie, sa marraine fit en sorte que sa congrégation lui fournisse diverses tâches ménagères et de jardinage à effectuer durant la journée, en contrepartie d’un droit au couvert. De son côté, Martin Auriol organisa une collecte de solidarité auprès de ses camarades sardiniers.

La vie au sein de la congrégation n’était pas facile pour une petite fille de huit ans. Les corvées lui incombant étaient ingrates, et elle n’avait personne de son âge avec qui jouer. Antoine lui manquait. Mais surtout, elle restait inconsolable de la mort de son père auquel elle était très attachée. Elle ne serait jamais parvenue à la supporter, sans la sollicitude de sa marraine. Dans quelques mois, elle aurait l’âge de communier, évènement que Sœur Marie prenait évidemment très à cœur. « Tu seras la mieux préparée des communiantes, je m’en porte garante », aimait-elle à répéter. La fillette devait réciter ses prières, matin, midi et soir, la religieuse y veillait. Sœur Marie enseignait également le catéchisme trois fois par semaine. Ce n’était pas un pensum pour sa filleule de s’y rendre, bien au contraire ! Elle adorait y assister, non par dévotion religieuse, mais parce que c’était l’occasion d’y rencontrer Antoine. La Sœur n’était pas dupe, mais savait pertinemment combien ces retrouvailles étaient essentielles à l’épanouissement de sa protégée.

Si la personnalité de son ami n’avait plus guère de secrets pour Marie, elle faisait désormais plus ample connaissance avec Arnaud. Il était spirituel, sensible, poète à ses heures, toujours attentionné et galant. À la fin de la troisième séance de catéchisme, il lui confia : « Je sais que tu ne m’aimes pas. Antoine me l’a dit. J’aimerais tant qu’on soit amis. » Elle trouvait également le jeune garçon extrêmement sympathique. Désireuse de ne plus être taxée de jalouse, elle s’empressa de saisir la perche tendue.

— Tu es quelqu’un de bien. Je serais très heureuse d’être ton amie.

— Merci. Tu sais, nous tenons tous les deux à Antoine, mais pour des raisons différentes. J’ai de l’estime pour lui, et toi des sentiments.

La fillette se sentit tout à coup comme mise à nue. Comment Arnaud, qui la connaissait à peine, avait-il réussi à lire en elle comme à livre ouvert ? Remarquant son embarras et ses joues qui s’empourpraient, le garçon s’inquiéta :

— Je ne t’ai pas blessée, en parlant ainsi ?

— Non, pas du tout. Crois-tu vraiment que ce soit de l’amour que je ressente pour Antoine ?

— Cela ne fait aucun doute ! lui dit-il en riant.

Ce 24 juillet 1809, les trois amis célébrèrent leur première communion. Pour l’occasion, le curé avait séparé garçons et filles en deux rangées bien ordonnées, leur intimant de se prendre par la main le temps de la procession. Comme par hasard – mais était-ce vraiment fortuit ? –, Marie et Antoine se retrouvèrent côte à côte pour traverser la nef jusqu’à l’autel. Ce jour-là, ils souscrivirent un engagement envers Dieu, tout en étant intimement convaincus qu’il valait pour eux également.

-9-

Ce 7 mars 1812, Marie venait d’avoir douze ans. Pour son anniversaire, sa mère adoptive accepta que ses deux meilleurs amis soient présents. La fête était réussie et comblait la fillette. Jeanne lui avait cuisiné son gâteau préféré. Avec des coquillages ramassés sur la plage, Antoine lui avait confectionné un joli collier. Quant à Arnaud, il avait dessiné son portrait de mémoire. Sa marraine et son parrain s’étaient arrangés pour être présents, eux aussi. La Sœur offrit à sa filleule un chapelet et une belle coiffe qu’elle avait brodée elle-même. Romain avait composé à son attention un poème intitulé Marie. Il le lui remit en lui demandant de le lire à voix haute. En effet, la jeune fille savait parfaitement lire, mais n’avait jamais ébruité ce secret, désireuse d’en faire la surprise à ses amis.

Les deux garçons l’applaudirent.

— Tu l’as appris par cœur ? demanda Antoine.

— Ne la sous-estime pas, plaisanta Arnaud. Elle sait lire désormais, et je crois bien que c’est grâce à la Sœur et à mon père.

— Eh oui, les filles ne sont pas plus bêtes que les garçons ! Si on leur donne les moyens de lire et d’écrire, elles s’en sortent aussi bien qu’eux, rétorqua Marie avec une pointe d’orgueil dans la voix.

— Désormais, on t’appellera Marie la savante ! s’écria Antoine en riant.

Le lendemain, l’adolescente était indisposée. Elle avait très mal au ventre et pensait avoir trop mangé de son gâteau d’anniversaire. Soudain, elle remarqua que du sang coulait entre ses cuisses. De quoi souffrait-elle ? Affolée, elle alla trouver sa marraine dans sa cellule. La Sœur comprit tout de suite ce qui se passait, et chercha à la rassurer :

— N’aie pas peur, ce saignement est tout à fait normal. Tu n’es pas malade. Cela signifie simplement que tu n’es plus une petite fille, mais une femme, lui confia-t-elle en l’embrassant.

— Alors, je vais avoir une grosse poitrine comme maman ? interrogea Marie.

— Oui, répondit sa marraine. Les seins sont nécessaires pour allaiter l’enfant que tu auras plus tard. Tu as bien vu comment ta mère a fait après la naissance de ton petit frère. Ce sera pareil pour toi.

L’idée d’avoir de gros seins comme sa maman l’inquiétait un peu. Elle voulut savoir :

— Si j’ai de gros seins comme elle, tu crois que cela plaira à Antoine ?

Ce questionnement commençait à devenir un peu embarrassant pour la religieuse. Elle répondit pour la tranquilliser :

— Bien sûr, Marie, cela ne fait aucun doute.

Le visage de sa filleule s’éclaira aussitôt, et la Sœur ne put s’empêcher de rire. La fillette courut se réfugier dans les bras de sa marraine pour un gros câlin. Soit, elle avait eu ses règles, mais à son avis, elle était encore une enfant.

Trois jours plus tard, l’adolescente eut la surprise de voir son parrain venir à sa rencontre, alors qu’elle était occupée à biner le jardin potager de la congrégation.

— Bonjour, ma filleule préférée ! lui lança-t-il.

— Bonjour parrain, quelle bonne surprise ! s’écria-t-elle en courant vers lui pour l’embrasser.

— Marie, tu es une grande fille maintenant, et c’est pourquoi il est nécessaire d’avoir une réunion de famille.

Elle était contente d’être qualifiée de grande par son parrain. Mais que voulait-il dire par réunion de famille ? Elle entendait cette expression pour la première fois. Remarquant l’air perplexe de sa filleule, la Sœur prit le relais :

— Sais-tu ce qu’est une réunion de famille ? interrogea-t-elle de sa voix douce que la petite fille aimait tant.

— Pas vraiment, je suis désolée.

— Tu n’as pas à t’en excuser. Je t’explique. Une réunion de famille a pour objet de rassembler tous ceux qui ont des liens affectifs, afin de prendre des décisions importantes concernant l’un d’entre eux en particulier. Tu as compris ?

— Oui, je crois. Il faut en effet parler de parrain qui boit beaucoup trop d’eau-de-vie, déclara-t-elle le plus sérieusement du monde. Je ne veux pas d’un parrain qui soit un ivrogne !

La marraine réprima son envie de sourire, mais elle se devait d’adopter une attitude grave, ce qui n’échappa pas à sa filleule.

— Non, Marie, nous ne parlerons pas de ton parrain, mais de toi.

— De moi ? répéta la fillette, incrédule.

— Oui, Marie.

— Parrain et toi, vous voulez parler de mes saignements ?

— Pas du tout ! Sois sans crainte.

L’adolescente était vraiment soulagée de ne pas avoir à aborder le sujet, mais alors, de quoi voulaient-ils lui parler ? Elle n’avait rien fait de mal. Allait-on lui interdire de sortir avec Antoine, maintenant qu’elle était devenue une femme ? Marie était inquiète, et avait bien raison de l’être, car quand les adultes affirmaient aux enfants qu’ils étaient devenus de grandes personnes, ce n’était jamais pour leur annoncer de bonnes nouvelles.

À dix-neuf heures, la fillette quitta la congrégation pour se rendre chez elle. Sans doute n’était-ce qu’une impression de sa part, mais il lui sembla que sa mère appréhendait également la réunion. Seul Gaston, insouciant de ce qui se tramait, babillait en faisant de beaux sourires à sa mère et à sa sœur. À dix-neuf heures trente, son parrain et sa marraine frappèrent à la porte. Ils étaient ponctuels. Les visages étaient graves. Aucun des adultes ne savait qui devait prendre la parole en premier, ni comment aborder le sujet avec la fillette. Un ange passa. Jeanne se décida à rompre le silence pesant qui s’éternisait. Il fallait bien crever l’abcès une fois pour toutes. Elle lança tout à trac : « Marie, mon époux et moi ne sommes pas tes vrais parents. » Ces mots vinrent frapper l’adolescente en plein cœur. Si vivante à l’accoutumée, elle restait pantelante sur sa chaise, littéralement assommée par la nouvelle. Ce manque de réaction affola tout le monde. Sa marraine lui prit le bras.

— Ma chérie, cela ne change rien pour toi, au fond. Ton père et ta mère d’accueil t’ont aimée comme si tu étais leur propre fille.

— Cela change tout ! Vous m’avez tous menti !

— Nous ne t’avons pas dit la vérité, Marie, car tu étais trop petite pour l’entendre, intervint son parrain.

— Mais qui sont mes vrais parents, alors ?

— Nous n’en savons rien, répondit la Sœur. C’est moi qui t’ai recueillie. Ta mère n’avait laissé aucun mot.

— Il faut être un monstre pour abandonner son propre enfant ! Rien ne peut justifier un tel acte de la part d’une mère.

— Ne juge pas ta mère biologique, Marie. J’ignore le motif de ton abandon, mais c’est très certainement parce que tes parents étaient trop pauvres pour pouvoir t’élever.

— Mais pourquoi me dire tout cela maintenant ?

— Parce que nous te devons la vérité, à présent que tu es grande, expliqua son parrain. Mais il y a aussi une autre raison. Tu t’es peut-être demandé pourquoi tu n’avais pas eu à travailler dès l’âge de huit ans, comme les autres enfants. Eh bien, c’était parce que tes parents adoptifs avaient reçu une aide financière de l’État pour leur permettre de t’élever. Mais celle-ci cesse d’être versée à ton douzième anniversaire. Tu vas donc désormais devoir gagner ta vie. J’ai parlé de toi au gérant de la conserverie, en attirant son attention sur le fait que tu savais lire, écrire et compter. Cela l’intéresse. Il te prend à dater du 1er septembre prochain. Ta fonction consistera à seconder le contremaître dans les tâches de secrétariat et de comptabilité.

— Ce sera un bon travail, ajouta la Sœur. Tu n’auras pas à travailler debout toute la journée dans le hall, ni à plonger tes mains dans de l’huile bouillante.

-10-

Si les derniers évènements étaient annonciateurs d’un bouleversement complet dans la vie de Marie, il en allait de même pour ses amis. Les parents d’Arnaud voulaient à tout prix que leur fils poursuivît ses études à Bordeaux, dès septembre prochain. Lui n’avait aucune envie de s’y rendre seul, et faisait tout son possible pour convaincre Antoine de l’accompagner. Ce dernier était très tenté. Le fait d’apprendre lui avait donné de l’assurance et ouvert d’autres perspectives. Il avait désormais envie de découvrir le monde, avec cette soif d’aventures caractérisant les jeunes garçons de son âge. Mais il lui fallait chasser définitivement ce projet de sa tête, sachant ses parents bien trop pauvres pour le lui financer. Il se consolait, en se disant qu’au moins il resterait auprès de son amie, mais enviait Arnaud d’avoir la chance de partir, de quitter leur vie étriquée avec pour tout horizon le territoire communal de La Teste-de-Buch. La mort dans l’âme, Antoine s’était résigné. Il serait berger. Il ne voulait plus être sardinier, après ce qui était arrivé au père de Marie. Le sien avait déjà pris contact avec un gros propriétaire de moutons, situé à une lieue du village. Arnaud se rendait bien compte qu’Antoine aimerait être à sa place, et cela lui donnait mauvaise conscience. Il supplia son père d’intervenir. Romain Seguin avait toujours pris grand soin d’inculquer à son fils le principe de justice sociale, et était donc fier de le voir s’indigner que son ami, aussi bon élève que lui, fût sacrifié sur l’autel de l’argent. Un soir, les parents d’Antoine reçurent la visite surprise du maire.

— Bonsoir Henriette, bonsoir Martin, on peut se parler un moment ?

— Bien sûr, Romain, entre ! J’ai justement à t’offrir un peu d’eau-de-vie dont tu me diras des nouvelles.

— Ce n’est pas de refus, merci. J’ai justement une petite soif.

— Alors, on cause de quoi ? demanda Martin.

— Je viens pour te parler de ton fils Antoine, répondit Romain, désireux d’entrer d’emblée dans le vif du sujet. Arnaud m’a dit qu’il avait obtenu d’excellents certificats de scolarité. Ce serait vraiment dommage qu’il ne continue pas sa scolarité dans un lycée à Bordeaux.

— J’emmène les enfants dehors, pour que vous puissiez parler tranquillement, dit Henriette. Antoine, Jules, Arthur, Céline, suivez-moi !

— C’est très aimable à toi, Romain, de venir nous rendre visite afin d’évoquer l’avenir de notre fils. Mais Henriette et moi pensons que le mieux pour lui, c’est de rester ici à La Teste-de-Buch, et de devenir berger.

— L’éducation, c’est de plus en plus important de nos jours, Martin. La petite Marie, qui sait à présent lire, écrire et compter grâce à la Sœur de la congrégation et moi, va pouvoir travailler à la conserverie de sardines en tant que secrétaire. Elle n’aura pas à s’esquinter les mains, rester debout toute la journée ou respirer l’odeur de graisse qui donne la nausée. Combien de fois ai-je entendu ta femme se plaindre de ses conditions de travail ? Tu ne veux pas non plus qu’Antoine devienne sardinier comme toi, et qu’il finisse comme Eugène ! Quant au métier de berger dans les Landes, il est physiquement et moralement très éprouvant. Vous gagnez, Henriette et toi, tout juste de quoi permettre à la famille de survivre, et pourtant vous trimez tous les deux comme des forcenés. Cela me crève le cœur de te parler ainsi, mais c’est la vérité. Tu dois donner à ton fils une chance de vivre mieux que toi, il le mérite !

— Romain, même si Henriette et moi voulions qu’Antoine poursuive ses études à Bordeaux, nous n’aurions pas les moyens de les lui financer.

— Justement Martin, je viens t’informer que dans le lycée impérial Michel-Montaigne de Bordeaux, l’accès se fait par la méritocratie et non sur la base de la fortune des parents. Une bourse couvrant tous les frais de scolarité est attribuée aux meilleurs élèves. Avec les excellentes notes qu’il a obtenues, je suis persuadé qu’il pourrait en bénéficier. Tu le savais ?

— Non, je l’ignorais. Mais cette bourse couvre-t-elle également le coût du logement ?

— Je vais me renseigner sur ce point. Mais cela ne doit pas être un problème. En effet, mon fils m’a dit que cela ne le gênait pas du tout de cohabiter avec le tien, bien au contraire ! Tu sais que les deux garçons s’entendent vraiment bien.

Même si Martin se savait pauvre, par fierté, il n’aimait pas qu’on le lui dise.

— Il est vrai que « nous sommes pelés comme un crapaud, mais la vaisselle est nette ! » se justifia-t-il.

— Je le sais bien que tu es un honnête homme. Mais comme dit un autre proverbe que tu connais bien : « il pleut toujours sur les mouillés ».

— Romain, tu es un très bon maire et j’ai toujours eu une grande confiance en toi. Si tu es sûr que le mieux pour Antoine, c’est de poursuivre ses études à Bordeaux, je suis d’accord. Je ne serais pas un bon père, et Henriette ne me le pardonnerait pas, si je lui refusais la possibilité d’avoir une vie meilleure que la mienne.

— Tu peux me croire, Martin. C’est une décision très sage de ta part. Je sais par Arnaud qu’Antoine n’a pas envie de devenir sardinier ou berger. Mon fils va prendre bien soin du tien ! « Les deux sont comme la chair et l’ongle ». Je connais ton horreur de la paperasserie. Sois sans crainte, je m’occupe de tout ! Cours vite annoncer la nouvelle à ton fils, il va sauter de joie. Sur ce, je te laisse et te souhaite une bonne soirée.

En sortant, Romain salua Henriette et lui dit qu’il en avait terminé avec son mari. Les enfants se précipitèrent dans la masure servant d’abri de fortune à la famille. Ils savaient qu’un bouillon chaud les attendait. Ils se mirent à table, attendant leur pitance.

— Ne soyez pas si pressés ! Avant, j’ai une communication à faire, lança leur père en prenant le ton solennel qui seyait au chef de famille. J’ai décidé qu’Antoine irait poursuivre ses études au lycée de Bordeaux, comme son ami Arnaud. Il partagera une chambre en ville avec lui.

— Oh merci ! s’écria celui-ci, en se levant de sa chaise pour aller embrasser son père avec effusion.

— C’est bien, c’est bien. Arrête ! Tu m’étouffes ! Tu as intérêt à bien travailler, sinon je vais moi-même te ramener par la peau du cou et à coups de pied dans le cul. Ce ne sont pas des paroles en l’air, crois-moi !

— Tu seras fier de moi, papa, je t’en donne ma parole.

Henriette savait que son mari avait pris la bonne décision pour leur fils. Elle lui en était reconnaissante, mais avait le cœur gros à l’idée de devoir se séparer de lui. Elle se mit à pleurer.

— Allez, allez, grosse bête ! la prit Martin tendrement dans ses bras.

Il était lui-même très ému, et cela le rendait mal à l’aise. En effet, il faisait partie de ces hommes qui détestaient montrer leurs émotions, pensant à tort que c’était là un signe de faiblesse.

— Il faut savoir faire l’âne pour avoir du foin, mon mari qui ne m’a plus embrassée depuis longtemps, lui reprocha sa femme en riant.

— Ne pleure pas maman, j’écrirai chaque semaine une longue lettre. Monsieur le maire ou bien Marie pourra vous la lire.

— Fini les fricassées de museaux ! s’écria le père. C’est péché de faire refroidir un bouillon chaud !

-11-

Ce 31 mars 1812, la marraine de Marie lui avait permis de retrouver ses amis, sachant qu’elle avait beaucoup de choses à leur dire. Antoine observa d’emblée qu’un pli vertical barrait son front. Cela lui donnait un air dur, qu’il ne lui connaissait pas.

— Marie, tu as l’air préoccupée. Qu’y a-t-il ?

— J’ai appris qu’Eugène et Jeanne n’étaient pas mes vrais parents, mais une famille d’accueil. Je suis une enfant abandonnée !

En prononçant ces derniers mots, elle éclata en sanglots. Antoine et Arnaud ne l’avaient encore jamais vue pleurer. Ils cherchèrent à la consoler du mieux qu’ils pouvaient.

— Tes parents adoptifs t’ont aimée comme leur propre fille, c’est uniquement ce qui importe, commenta Arnaud.

L’instant était mal choisi pour faire part à leur amie de leur départ prochain pour Bordeaux. Mais y avait-il un moment plus propice qu’un autre pour l’évoquer ? Se tournant vers Marie, Antoine se lança :

— Arnaud et moi allons partir, début septembre, poursuivre nos études dans un lycée à Bordeaux. L’argent de poche à notre disposition ne nous permettra pas de revenir au village avant l’été prochain.

L’adolescente accusa le choc, mais ne laissa rien paraître de ses émotions. Décidément, rien ne serait plus jamais pareil.

— J’ai encore à vous dire que je vais devoir travailler pour la conserverie.

— La conserverie ? Mais les conditions de travail y sont insupportables ! s’écria Antoine.

— Je n’ai pas le choix, répliqua Marie. Ayant fêté mes douze ans, ma mère adoptive ne peut plus bénéficier de l’allocation de l’État. Mais je serai employée dans de meilleures conditions que ta mère. Sachant lire, écrire et compter, je travaillerai comme secrétaire pour le contremaître.

— Je vais t’écrire souvent Marie. Tu sauras tout de notre emploi du temps à Bordeaux.

— J’y compte bien, Antoine, sinon gare à toi ! Mais je vais me sentir bien seule. J’aimerais qu’Arnaud m’écrive lui aussi. Tu es d’accord ?

— Rien ne me ferait plus plaisir.

— Mais j’ai une exigence, précisa la jeune fille. Je veux que vous m’écriviez les lettres chacun de votre côté, sans montrer leur contenu à l’autre. Ainsi, j’aurai deux versions différentes de votre emploi du temps, révélant vos traits distinctifs de caractère.

Romain Seguin et Martin Auriol avaient organisé une grande fête villageoise, dédiée aux enfants du pays partant étudier à Bordeaux. En leur honneur, la municipalité avait bien fait les choses. Dans le centre du village, les rues étaient illuminées gaiement par des lampions. Des calicots avec des messages de félicitations, ainsi que des sacs de confettis à lancer à leur passage, avaient été distribués aux habitants. Pour l’orchestre de danse, le maire avait vu grand. La flûte, le tambourin, la cornemuse landaise et même la vielle à roue seraient de la partie. Les femmes s’étaient activées à confectionner des brochettes de sardines grillées au feu de bois et des crêpes. Tous les habitants valides du village, sans exception, avaient contribué sans rechigner, l’esprit communautaire allant de soi pour un Landais, comme l’exprimaient un grand nombre de proverbes, tels que : « Celui qui n’a pas un bon voisin n’a pas un bon matin. », « Le pain posé sur la table n’appartient à personne. », ou encore « Il vaut mieux péter en compagnie que mourir seul. »

« Que la fête commence ! »proclama le maire, à la joie de tous. La procession s’ébranla alors, minutieusement préparée, au son de la cornemuse. En début de cortège défilaient les pastous, Antoine et Arnaud en tête. Ils portaient le costume traditionnel landais composé d’un pantalon noir, d’une chemise blanche à manches longues dont le dos avait la particularité d’être plus long que le devant et arrondie sur les côtés. Par-dessus, ils arboraient un gilet, et autour de la taille, la faissa, une large bande en laine de couleur rouge, faisant office de ceinture. Autour des cous étaient bien évidemment noué le mocador, un grand foulard en coton de couleur violette, et sur les têtes trônait l’incontournable béret. Venaient ensuite les pastourettes, portant les vêtements festifs hérités de leurs grand-mères et mères respectives : une longue chemise garnie de festons brodés à l’encolure et aux emmanchures, un jupon, une jupe très large descendant jusqu’aux chevilles de couleur bordeaux ou grenat, et par-dessus, un tablier en satinette noire. Un caraco à manches bouffantes et bordé de dentelles complétait la panoplie, sans oublier le fichu autour du cou et la coiffe. Elles tenaient à leur bras une petite corbeille en osier remplie de fleurs. Les différents corps de métier étaient ensuite représentés. En tête de cortège, avançaient les ouvrières de la conserverie, suivies des sardiniers. Enfin venaient les bergers montés sur leurs échasses, nécessaires pour surveiller plus facilement les brebis dans les fourrés, et se protéger des ajoncs aux épines acérées. Ils portaient une peau de mouton sur le dos, des guêtres aux mollets, un foulard noué de couleur rouge au cou, et bien évidemment le traditionnel béret.