Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Third Editions

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

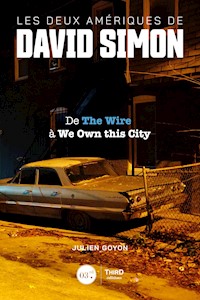

Si The Wire est unanimement reconnue comme une série majeure, régulièrement placée sur le podium des meilleures séries par de nombreux médias, l’oeuvre de son auteur, David Simon, se révèle bien plus étendue. De The Corner à We Own This City, en passant par Treme et The Deuce, il n’a eu de cesse d’interroger l’Amérique moderne dans toutes ses contradictions sociales et politiques. Avec Les Deux Amériques de David Simon. De The Wire à We Own This City, l’auteur Julien Goyon vise à lever le voile sur les nombreux sujets abordés dans ces séries, dont la résonance s’avère plus que jamais d’actualité : injustices sociales, racisme, défaillances institutionnelles, etc.

Ce livre se présente comme le compagnon de voyage idéal pour explorer ces univers riches, durs et exigeants, mais jamais dépourvus d’humour ou de foi dans le genre humain.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 696

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Aux lumières d’Andrea, Timothée, Achille, Anaël et de mon neveu Lenny qui se sont éveillées pendant la rédaction de cet ouvrage.

À celles de Michael K. Williams et Denise Francine « Fran » Boyd, qui se sont éteintes.

À Julia Cavret, mon immortelle.

PREFACEBALTIMORE, UN COIN DU MONDE

UN MYTHE S’EST IMPOSÉ DEPUIS QUELQUES DÉCENNIES aux États-Unis, mythe que l’élection de Donald Trump a transformé en lieu commun : le cœur de l’Amérique battrait dans les contrées rurales bien éloignées des métropoles, dans ces périphéries lointaines que l’on mépriserait et où, pourtant, drapeau, Bible et éthique du travail résisteraient à tous les assauts. Version américaine de la rusticité authentique face aux bas-fonds dépravés où la civilité aurait cédé à l’individualisme et au vice, cette ritournelle conservatrice est devenue, depuis 2016, l’autre nom du patriotisme.

David Simon est non seulement un dissident de ce récit national, mais il en perçut d’emblée la nocivité, le caractère idéologique et la dangereuse propagande qu’elle servait. Il en a explicité les ferments fascistes dans son Complot contre l’Amérique. Toute son œuvre pourrait se lire comme celle du parrèsiaste, qui entend rétablir la vérité pour conjurer l’abîme. Simon est en effet un prédicateur, dont l’œuvre est nourrie d’une urgence parfois hargneuse, un désir de rétablissement qui n’a pas attendu la présidence d’un homme d’affaires conspirationniste à la Maison-Blanche. Depuis ses premières heures de journaliste, Simon a essayé de rendre voix et donc justice aux histoires locales qui – en contrepoint d’une vision surplombante – disent la manière dont on résiste à l’hégémonie du nationalisme rance. De Generation Kill à The Corner, de The Wire à Treme, il a dit les histoires compliquées d’exclusion et de contre-culture, de politiques publiques et de forces structurelles, du consentement collectif à l’exclusion et de la résilience de communautés en tension. Laissons la légende du cowboy, pourtant présente d’une certaine manière dans The Wire : les Américains sont urbains à plus de 80 % d’entre eux, et la robinsonnade étoilée qui pense l’Amérique comme une prairie et le comté n’a guère de sens. Car c’est dans la cité que tout se joue. Le « genre noir » du cinéma des années 1950 fait d’ailleurs de cet environnement un personnage à part entière, à la fois obscur et primordial. De la même façon, la cité devient un sous-texte essentiel dans le travail de Simon, ses allusions aux westerns relevant plus de l’ironie ou du détournement. La vraie Amérique n’est pas le patelin isolé en proie à la désertification. La vérité du monde étatsunien, c’est le coin de rue de Baltimore, là où la désindustrialisation a déjà commis ses ravages et où se vivent les expériences de la justice et du chaos, de la force et de l’ordre, des lois et de la politique.

Si le titre de ce livre, Les Deux Amériques de David Simon, est si pertinent, c’est que lorsque Simon lui-même utilise cette métaphore, il sait pertinemment qu’elle est devenue un lieu commun de la pensée conservatrice, qui instrumentalise la dichotomie spatiale et morale entre les côtes, îlots de prospérité intellectuelle et de progressismes, et terres de l’arrière-pays, vampirisées par les premières. Simon connaît parfaitement ce trope simpliste contre lequel il s’est si souvent emporté. Il sait qu’il existe mille Amériques et que toute simplification au binaire relève de l’étroitesse d’esprit. Mais s’il aime à éclairer les structures, l’économie politique d’un lieu et d’un temps, il ne craint pas le paradigme marxiste qui oppose bourgeoisie et prolétariat, possédants et possédés. Oui, après tout, peut-être y a-t-il en Amérique aussi une lutte entre le capital et le reste de la vie, une tentative de résistance des cultures et des existences de ceux qui sont promis à être balayés. L’économie de l’accumulation, de la dépolitisation, de l’appauvrissement de tous pour le luxe de quelques-uns se nomme capitalisme ou bien, comme le dit Simon, néolibéralisme.

Lorsqu’il évoque les « deux Amériques », il s’inscrit dans la tradition du socialiste Michael Harrington qui, dans son Autre Amérique de 1962, entendait attirer l’attention de son pays sur les invisibles, les exclus, les pauvres et les parias restés dans la coulisse de la prospérité américaine. Simon suit également les pas de Martin Luther King qui, dans un discours de 1967, avait lui aussi décrit l’Amérique des affluents, des nantis et des bien logés, dont les bombances sont regardées de loin par les misérables des ghettos, qui sont d’autant plus humiliés qu’ils sont les témoins de la consommation par d’autres des richesses qu’ils n’auront jamais. King aussi parla de cette « autre Amérique » qui serait l’Amérique tout court s’il ne lui était fait l’injonction de se taire et de se satisfaire. King aussi était socialiste et avait bien compris que l’exploitation des ghettos était constitutive du système économique, que la ségrégation raciale était aussi une ruse des possédants pour que les moins riches, mais tout aussi blancs, n’aillent pas s’encanailler chez le lumpen de couleur. C’est cette tradition intellectuelle et politique là que reprend Simon. Ses mots dans le Guardian en 2013 sont élégiaques et limpides ; si déclin de l’Amérique il y a, c’est qu’Harrington et King avaient raison : « C’est peut-être ça, la tragédie ultime du capitalisme », se lamente-t-il, « il s’est imposé sans aucune considération pour le contrat social, sans jamais n’avoir le progrès humain comme boussole. »

La quête éperdue du profit a masqué le travail souterrain de séparation, de distinction, d’exclusion et de fêlure : « L’Amérique est un pays qui est maintenant complètement divisé en ce qui concerne sa société, son économie, sa politique. Il y a bien deux Amériques. Je vis dans l’une d’elles, un pâté de maisons à Baltimore qui fait partie de l’Amérique viable, l’Amérique qui est connectée à sa propre économie, où il y a un avenir plausible pour les gens qui y sont nés. À environ vingt blocs de maisons de là, se trouve une tout autre Amérique… Il n’y a pas de barbelés autour de West Baltimore ou autour de East Baltimore, mais [certains quartiers ont été] complètement séparés de l’expérience américaine que je connais. » La division entre ces Amériques, préméditée, votée et reproduite, porte un nom : la ségrégation. Ce mur est une forteresse et un voile, elle permet de ne pas voir la violence de la marginalisation et de croire que cette différence est naturelle. Des communautés entières sont séquestrées du mauvais côté de la palissade, exclues de l’opulence, fictive certes, mais aussi des libertés et des protections que l’État de droit peut accorder.

Baltimore est à cet égard plus qu’un cas d’école, c’est une parabole. Simon revient encore et toujours à ce double étranglement de la ville, la main du néolibéralisme, qui désindustrialise et détruit des services publics, se glissant dans le gant du racisme systémique qui organise la ségrégation stricte entre Blancs et Noirs. Un mur a été consciencieusement érigé entre riches et pauvres, Blancs et Noirs, détenteurs du pouvoir et citoyens de second ordre. Les élites politiques, noires comme blanches, mêlant corruption et cynisme, entretiennent le système. Baltimore n’est pas singulière, encore moins une exception. Par un détour à Yonkers dans l’État de New York, Simon décrit dans Show Me a Hero comment elle fut consciencieusement organisée.

À Baltimore, ce sont des décennies de complaisance néolibérale et de racisme institutionnel, incarné par la police de la ville, qui ont eu raison de la vie de Freddy Gray, jeune homme noir tué par la police en 2015. Le Maryland n’est pas le vieux Sud, mais la poigne d’un racisme qui découle des structures du pouvoir y est tout aussi létale. Ce crime-là, le crime de trop avant celui de George Floyd, est une nouvelle cicatrice sur Baltimore, qui irradie tel un spectre la dernière série de Simon, We Own This City. Vingt ans après The Wire, Simon remet l’ouvrage sur le métier, avec sans doute davantage de rage encore, celle laissée par le mandat poisseux de Trump. Peu hélas a changé : la folie carcérale et la guerre à la drogue, l’exploitation néolibérale et la ségrégation urbaine, telle est toujours l’Amérique.

En montrant le détail de l’organisation sociale et des mécaniques politiques qui se jouent à chaque échelon, Simon rend le pouvoir symbolique aux personnages marginalisés bien sûr, mais plus encore au spectateur, sans doute privilégié. En donnant à voir la nature tragique mais réelle, photographique, de ce qu’est l’(in)allégeance américaine, sa soumission aux logiques du capital, de la race et du pouvoir, il brise l’illusion. Son œuvre, loin de conjurer la dérive ultranationaliste d’une partie du pays, a néanmoins proposé un contre-récit qui pourrait bien être un antidote. En unisson avec Black Lives Matter mais les précédant un peu, Simon a dénoncé l’impunité, non pas seulement de la police mais de tout un système pénal et judiciaire, municipal et national. Il refuse impunité et immunité de son pays, de tout son pays. Son ambition est de déprovincialiser l’Amérique. Que cette dernière regarde le travail de Simon et elle se verra en miroir. La Baltimore de Simon, celle à laquelle il revient toujours tel Ulysse à Ithaque, est le microcosme de l’Amérique, elle incarne peut-être même le monde. Au moins, un coin du monde.

Sylvie Laurent

Née en 1974, Sylvie Laurent est une historienne et américaniste française. Titulaire d’une agrégation d’Histoire, d’une maîtrise en lettres modernes et d’un DEA d’études anglophones, Sylvie Laurent est maîtresse de conférences à Sciences Po Paris et chercheuse associée à l’Université Harvard. Elle mène également une carrière d’autrice et signe plusieurs essais littéraires traitant des questions raciales, sociales et politiques aux États-Unis, en plus d’intervenir régulièrement sur ces sujets sur France Culture, France Inter ou encore Mediapart. En février 2020, aux côtés du journaliste et critique de cinéma Emmanuel Burdeau, Sylvie Laurent coanima une masterclass de David Simon, au Centre Georges Pompidou à Paris.

AVANT-PROPOS

SI VOUS TENEZ CET OUVRAGE ENTRE VOS MAINS, il y a de fortes chances pour que The Wire en soit la raison. En effet, il est fréquent de voir le magnum opus de David Simon en tête des classements des meilleures séries de l’histoire de la télévision et au cœur de nombreux débats de sériephiles. De fait, la place de The Wire est telle qu’elle a tendance à éclipser les autres productions du showrunner, particulièrement en France où ses autres créations sont nettement moins connues. Pourtant, celles-ci ne sont pas moins dignes d’intérêt, bien au contraire. L’idée principale qui a nourri l’envie d’écrire ce livre était de mettre en lumière les nombreux sujets abordés dans The Wire tout comme les facettes les moins célèbres de la prolifique carrière télévisuelle de David Simon. Les mettre en parallèle permet également d’exposer et de comprendre ce qui les rapproche ou ce qui les distingue les unes des autres.

L’œuvre de David Simon constitue avant toute chose une immersion réaliste dans les entrailles systémiques d’un pays : les États-Unis. L’approche « anti-télévisuelle » de ses séries, comme l’écrivent certains de ses collaborateurs, témoigne de la singularité de son auteur. Cette singularité, David Simon la tient de sa douzaine d’années passées à travailler en tant que journaliste pour le Baltimore Sun, le principal quotidien de la ville. Durant cette période, il se spécialise dans le journalisme d’investigation d’affaires criminelles, côtoie régulièrement policiers et criminels, et pratique de façon orthodoxe la reconstitution de faits qu’il relate dans ses articles, du début des années 1980 au milieu des années 1990. Cette méthodologie et l’intransigeance qui en découle, David Simon les transpose par la suite dans son travail pour la télévision. Une vingtaine d’années plus tard, il demeure une personnalité rare dans le paysage du petit écran américain, connu autant pour son franc-parler et sa colère intarissable que pour l’humanisme radical qui habite son œuvre.

Son œuvre, justement, qu’il compare à une tragédie grecque, puise autant dans les codes de cette théâtralité antique que dans ceux de la télévision. Elle raconte les déboires comme la bravoure du genre humain au cœur des tempêtes sociales et systémiques. Ces interactions conflictuelles entre individus et entités administratives prennent forme au cœur de grandes villes américaines, qu’il s’agisse de La Nouvelle-Orléans, New York, Yonkers, Newark et, bien sûr, de la ville célébrée par Randy Newman et Nina Simone : Baltimore. David Simon entretient avec elle un rapport tout particulier. Outre le fait qu’il s’agit de son lieu de résidence depuis plusieurs décennies, elle est l’endroit où l’ancien journaliste a mené la totalité de son activité professionnelle. Surtout, il s’agit également du théâtre des événements de ses deux livres, Baltimore (qui a donné naissance à la série TV Homicide) et The Corner, et c’est également celui de plusieurs de ses séries, à savoir The Corner, The Wire ou encore We Own This City. L’amour qu’il porte à la plus grande ville du Maryland ainsi qu’à ses habitants est proportionnellement égal au cynisme et aux virulentes critiques qu’il adresse à ses institutions.

Cet ouvrage vise à offrir un tour d’horizon exhaustif et détaillé de la carrière de David Simon, qu’il s’agisse de sa démarche, sa méthodologie de travail, sa personnalité exigeante mais également de la densité de ses œuvres, des obsessions communes qu’elles partagent et de la voix qu’elles donnent aux personnes de la « deuxième Amérique ». Cette appellation donnée par David Simon à son pays sert à dénoncer les injustices sociales aussi violentes que séculaires qui traversent l’histoire américaine, et qui ont mené à diviser l’Amérique en deux facettes distinctes : la classe aisée et la classe la plus pauvre. Kary Antholis, ancien cadre de HBO, déclare en 2015 à propos de la mini-série Show Me a Hero : « Dans ses réflexions sur le racisme, la politique et la communauté, je pense que ce sera une histoire puissante et qu’elle apportera une contribution importante au dialogue social de ce pays. C’est l’un des grands héritages de HBO que d’apporter ces contributions à notre dialogue social… Je crois que Treme vit dans cet héritage, tout comme Generation Kill et The Wire. » En effet, cette notion de dialogue social se trouve au centre de l’œuvre de David Simon et ne manque jamais une occasion d’interroger les téléspectateurs sur leur propre rôle au sein de la société américaine.

Jamais avares en références culturelles, historiques ou politiques, les mondes tentaculaires créés par David Simon et ses collaborateurs ont de quoi désarçonner les téléspectateurs qui espèrent trouver dans cette vaste filmographie des divertissements haletants et accessibles. Ce livre se présente comme le compagnon de voyage idéal pour faciliter votre immersion dans ces univers riches, durs et exigeants, mais jamais dépourvus d’humour ou de foi dans le genre humain. Cette exigence revendiquée par David Simon lui-même est avant tout le témoignage de la confiance que l’ancien journaliste place en celles et ceux qui osent plonger dans son œuvre. En août 2007, il se confie au site The Believer en ces termes sur son travail d’auteur pour la télévision :

« Voici un secret que j’ai appris avec Homicide et auquel je me suis tenu : si vous écrivez quelque chose de crédible au point que les initiés d’un domaine vous seront fidèles, alors les profanes en feront autant. Homicide, The Corner, The Wire ou Generation Kill sont en quelque sorte des carnets de voyage qui permettent au lecteur/téléspectateur lambda d’aller là où il ne serait jamais allé autrement. Il aimera être immergé dans un monde nouveau, déroutant et peut-être dangereux, un monde qu’il ne connaîtra jamais. Il aimera ne pas saisir toutes les expressions d’un jargon ou d’une discipline. Il aimera qu’on le croie capable d’acquérir des informations par ses propres moyens pour établir des liens et pour entreprendre le voyage avec sa seule intelligence pour le guider. »

L’AUTEUR

Julien Goyon naît en 1987 à Lyon et se passionne très tôt pour la musique et les imaginaires riches et variés. Bibliothécaire spécialisé en audiovisuel pendant dix ans et ancien élève du conservatoire de Lyon, il vit aujourd’hui à Montréal où il travaille en tant que compositeur et sound designer dans l’industrie du jeu vidéo ainsi que pour d’autres médias à l’image. Également rédacteur sur les sites Mistwalker-Fr et Musica Ludi pendant une dizaine d’années, il collabore avec Third Editions depuis 2019 à la fois en tant qu’auteur et en tant qu’intervenant dans le podcast musical Sound Teams.

CHAPITRE 1PRÉSENTATION DE HBO, DE DAVID SIMON ET DE SES COLLABORATEURS

L’HISTOIRE DE HBO

Les premiers pas d’une pionnière

Lorsque la chaîne Home Box Office (HBO) s’offre aux yeux du public américain pour la première fois, il est 7 h 30 à l’heure de New York et nous sommes le 8 novembre 1972. À cette époque, les ondes hertziennes, qui existent depuis 1941, demeurent le système de réception le plus répandu aux États-Unis (c’est toujours le cas aujourd’hui) en raison de sa gratuité. Pourtant, les dirigeants de la Sterling Manhattan Cable Television décident de proposer leur nouvelle chaîne sur un autre mode de distribution : le câble. Instaurée en 1948, la télévision par câble a dans un premier temps pour but d’améliorer la qualité de réception de l’image dans des régions où la topographie perturbe la diffusion des ondes. Une antenne locale réceptionne le signal hertzien qui est alors acheminé à l’aide d’un câble aux foyers qui paient un abonnement à faible coût. La télévision par câble reste ainsi perçue comme une compensation technique à petite échelle pendant une vingtaine d’années. Payante depuis sa création, la télévision par câble a naturellement incité ses consommateurs à devenir plus exigeants à l’égard de ce service. En 1965, Charles Dolan1, futur fondateur de HBO, obtient un soutien financier et un business model avec l’aide de Time Inc.2, qui lui permettent de mettre sur pied son idée de « télévision à péage ». Ce projet, qu’il nomme provisoirement « The Green Channel », porte en lui les idées fondatrices de ce que deviendra HBO sept ans plus tard.

Pour se différencier de ses nombreux concurrents, HBO s’engage dès son lancement à offrir des programmes qu’aucune autre chaîne de télévision ne propose au moment de leur première diffusion. Pour ce faire, Dolan axe sa politique selon deux points précis pour séduire les consommateurs : il veut proposer des films hollywoodiens jusque-là inédits à la télévision, ainsi que la diffusion d’événements sportifs qui ne sont couverts par aucun des réseaux nationaux ou chaînes locales. Cette stratégie commerciale, couplée à une absence de publicités à l’antenne, donne naissance à la première chaîne câblée « premium », qui requiert un abonnement d’environ 15 dollars par mois. En 1974, soit deux ans après son lancement, la chaîne atteint la barre symbolique des 50 000 abonnés. Mais son véritable premier coup d’éclat se fait le 1er octobre 1975 lorsque la chaîne étrenne son système de diffusion par satellite. Pour accompagner ce lancement, HBO choisit de diffuser le match de boxe Thrilla in Manilla, qui oppose Muhammad Ali à Joe Frazier et dans lequel les deux sportifs concourent pour le titre de champion du monde poids lourds. À l’issue d’un combat entré dans la légende du noble art, le nombre d’abonnés grimpe en flèche jusqu’à atteindre le million l’année suivante.

Une terre promise pour les auteurs et scénaristes

Un tel succès n’est pas sans donner des idées à de futurs concurrents. Preuve en est, plusieurs chaînes tentent de se tailler la part du lion, dont la célèbre Showtime3, qui voit le jour en 1976 et qui marche dans les pas du business model de la chaîne de Charles Dolan. Celui-ci quitte d’ailleurs ses fonctions en 1973 à la suite d’un désaccord avec Time Inc. Il est important ici de détailler l’enjeu naissant des chaînes câblées et ce qui les distingue des networks, les réseaux nationaux privés diffusés à travers tout le pays. Il existe aux États-Unis cinq principaux networks : ABC, NBC, CBS, Fox et The CW. Pour ces réseaux d’envergure nationale, l’objectif est avant tout de toucher l’audience la plus large possible. De fait, les images et mots considérés comme choquants y sont censurés sans la moindre forme de procès. À l’inverse, les chaînes câblées, particulièrement les chaînes câblées premium comme HBO ou Showtime, ciblent avant tout un public bien plus restreint et défini, et sont, de fait, nettement plus libres de leurs choix thématiques, visuels ou verbaux.

C’est en grande partie sur cette liberté de ton que la chaîne entend construire son catalogue et sa réputation. Derrière la posture arrogante de son célèbre slogan « It’s not TV. It’s HBO.4 », le but de HBO est de garantir à ses spectateurs des productions sans compromis, et à ses autrices et auteurs, une véritable liberté créative. Parmi les symboles les plus apparents de cette fameuse liberté, la présence régulière à l’écran d’injures, de nudité et de scènes de sexe sans le moindre filtre. Bien sûr, il serait très réducteur de cantonner cette liberté de ton à quelques symboles frivoles et aguicheurs, car derrière cette façade se cache en réalité la possibilité pour les autrices et auteurs de conter les récits qui leur tiennent à cœur sans jamais édulcorer leur vision ou leur propos.

Bâtir un empire

Nous sommes à la fin des années 1980 et HBO poursuit sa mue pour devenir une « chaîne d’auteurs ». Au cœur de ce processus, le nouvel homme fort de la société : Chris Albrecht. Recruté en juin 1985, il endosse le rôle de senior vice president et gère directement la grille des programmes de la chaîne. Il est important de rappeler qu’à cette époque, la télévision est encore perçue comme un médium de seconde zone dans laquelle les grands noms de Hollywood ne s’aventurent guère. Cependant, plusieurs succès comme Les Simpson (Fox, 1989) de Matt Groening ou Twin Peaks (ABC, 1990) de David Lynch sont perçus comme des signes encourageants par Albrecht, qui se convainc qu’il est possible de faire de la télévision un médium culturel de premier plan. Créer des séries originales devient alors son cheval de bataille, et il résulte notamment de cette démarche la série d’anthologie5Les Contes de la crypte (1989) et la comédie Dream On (1990).

Mais ces tentatives restent néanmoins timides et rares, et les envies d’Albrecht se concrétisent réellement en 1995 au moment du départ de Michael J. Fuchs, alors patron de la chaîne, et de son remplacement par Jeff Bewkes. Ce dernier laisse à Albrecht la possibilité de construire le catalogue de séries qu’il désire, et les séries Oz (1997-2003) et Sex and the City (1998-2004) sont les premiers fruits de cette liberté nouvelle. La première est la création de Tom Fontana, qui a auparavant fait ses armes dans les séries Hôpital St Elsewhere (NBC, 1982-1988) et Homicide (NBC, 1993-1999). Quant à Sex and the City, celle-ci est née du cerveau prolifique de Darren Star, créateur de nombreuses séries comme Beverly Hills 90210 (Fox, 1990-2000) ou Melrose Place (Fox, 1992-1999). En somme, le pari de HBO est confié à des créatifs confirmés qui disposent déjà d’un nom dans la petite industrie télévisuelle.

La première prouesse que réussit Oz, la série de Fontana, est de parvenir à imposer un format jusque-là rare sur HBO : les épisodes durent 55 minutes, et les saisons elles-mêmes comptent une petite dizaine d’épisodes (à l’exception de la saison 4, une saison double, qui compte seize épisodes). À cette époque, les séries télévisuelles dépassent très souvent le cap des vingt épisodes par saison, et les formats d’environ 20-30 minutes pour les sitcoms (Friends étant alors la plus populaire du genre) et de 45 minutes pour les séries dramatiques sont alors bien installés. Ces formats prennent notamment en compte la présence de publicités interrompant l’épisode, aspect dont les auteurs et spectateurs de HBO sont exemptés en raison du prix de l’abonnement. Toutes les grandes séries de la chaîne dont nous nous apprêtons à parler suivront peu ou prou ce schéma, et ce, jusqu’à encore aujourd’hui.

Lorsque Tom Fontana parle de HBO, il déclare sans détour que la grande révolution instaurée par la chaîne câblée premium réside dans le fait de donner les pleins pouvoirs à l’auteur. Tout l’inverse du schéma hollywoodien dont « l’écrivain est le grand perdant de toutes les batailles de fric et d’ego », selon l’intéressé. Il renchérit en expliquant que pendant les six années de production de son unique série chez HBO, il n’a reçu qu’environ trois demandes de modification de mise en scène, qui tenaient par ailleurs davantage de la recommandation que de la sommation. Cela n’empêche pas Fontana de se montrer plus critique à l’égard de la chaîne à l’occasion d’une discussion publique qu’il donne en compagnie de David Simon en 2016, durant laquelle il explique que la peur de ne pas trouver « un prochain Soprano » a conduit HBO à des décisions frileuses et des annulations de projets aussi soudaines que décevantes6.

Si nous ne sommes pas encore dans ce que d’aucuns considèrent comme « l’âge d’or de HBO », la démarche de la chaîne prend ici forme concrète avec la violente plongée dans le milieu carcéral racontée par Oz, et l’exploration, entre autres, de la sexualité féminine dans Sex and the City. Malgré les controverses que créent ces séries, qui contrastent fortement avec les sitcoms de cette époque, elles connaissent de véritables succès critiques et d’audience, qui confortent Albrecht dans son choix. Souvent oubliée en raison de son statut de mini-série7, De la Terre à la Lune (1998) se fait pourtant remarquer à plus d’un titre. Non content d’être la mini-série la plus coûteuse de l’histoire de la télévision en son temps (68 millions de dollars), de remporter trois Emmy Awards et un Golden Globe, cette série de docu-fiction retraçant l’histoire des missions Apollo est portée par la présence de Tom Hanks, qui endosse ici le rôle de coproducteur, producteur exécutif, scénariste, acteur et même réalisateur. Néanmoins, c’est en 1999 que la chaîne s’apprête à marquer au fer rouge l’histoire de la télévision et à prouver que le succès des séries susnommées n’était pas le fruit d’un heureux hasard.

La Sainte Trinité

Lorsque le regard hagard de James Gandolfini se pose sur l’étrange statue de la salle d’attente du cabinet du Docteur Melfi, personne ne se doute, pas même Chris Albrecht, que Tony Soprano deviendra l’un des personnages les plus célèbres du petit écran. Les téléspectateurs découvrent alors un chef de mafia du New Jersey dépressif, en proie aux angoisses que lui fait subir le crime organisé, et prisonnier du milieu auquel il appartient. Les Soprano, œuvre du créateur David Chase, bouleverse le paysage télévisuel avec sa galerie de personnages à la fois cruels et hauts en couleur, les rêves métaphoriques de Tony Soprano ou encore sa manière réaliste (et parfois humoristique) de dépeindre la communauté italo-américaine et le milieu de la mafia. En mettant en scène des figures humaines complexes, cruelles, mais attachantes malgré tout – ce que d’aucuns appelleraient des antihéros –, Les Soprano facilite d’une certaine façon la tâche à David Simon pour lui permettre d’installer ses personnages non manichéens au sein de la ligne éditoriale de HBO.

Outre leurs prénoms et leur longue collaboration avec HBO, David Chase et David Simon ont en commun ce goût pour la liberté de ton dans leurs œuvres et une forme d’aversion pour les networks. Si le premier n’hésite pas à être véhément en disant clairement qu’il « hait et méprise chaque seconde de cette télévision », lui préférant de loin le septième art, Simon, plus tempéré, rejoint cette opinion en expliquant en 2007 qu’il « pense ne plus jamais pouvoir travailler sur un network » en raison de « la liberté que lui octroie une chaîne câblée ».

Il reste alors deux moments clefs – dont l’un concerne David Simon – à aborder dans la transformation de HBO à la fin des années 1990 et au début des années 2000 avant de pouvoir basculer dans le sujet qui nous intéresse ici. L’une de ces étapes se nomme Six Feet Under (2001-2005), série de cinq saisons issues du cerveau prolifique d’Alan Ball, notamment connu pour être le scénariste du film American Beauty (1999). Devenue culte, Six Feet Under conte la vie de la famille Fisher au début des années 2000 à Los Angeles, dont les trois enfants récupèrent l’entreprise funéraire de leur père, décédé subitement. Une fois encore, ce sont ici les personnages qui sont au centre du récit, et la série explore les profondeurs de leurs questionnements intérieurs. Plusieurs sujets prédominent : le deuil (que la série explore sous de multiples angles par le biais de la profession d’assistant funéraire de la famille Fisher), la construction personnelle tout au long de la vie, ainsi que l’homosexualité masculine8, thématique rare à la télévision à cette époque. La série porte un regard intelligent, bienveillant et émouvant sur ces sujets universels qui la rendent atemporelle et en font sans nul doute l’une des œuvres fondatrices de la télévision selon HBO.

Enfin, c’est le 2 juin 2002 que The Wire fait son entrée aux côtés des séries susnommées. Si nous reviendrons en détail sur cette œuvre majeure de David Simon dans le chapitre suivant, précisons néanmoins que la série aborde de nombreux sujets parmi lesquels figurent la lutte contre le trafic de drogue dans les quartiers ouest de Baltimore, la paupérisation de la ville, les impasses du système scolaire ainsi que la sclérose des institutions policières et politiques, et la façon dont celles-ci influencent l’individu. À l’inverse de l’immense succès critique et commercial des Soprano, qui rafle de nombreux Emmy Awards et Golden Globes, la renommée de The Wire est nettement plus confidentielle au moment de sa diffusion. La série de David Simon n’est que timidement ou tardivement récompensée, et son succès critique, qui deviendra immense, se fait sur la durée. Quant aux audiences de la série, Simon est probablement celui qui en parle le mieux au détour d’une conférence de l’ATX Television Festival en 2018 consacrée aux vingt ans de sa société de production, Blown Deadline Productions. L’intéressé déclare avec humour qu’il a réussi « à tenir bon pendant vingt ans sans audience, car personne ne regarde ses séries au moment de leur diffusion, tout le monde les découvre bien après ».

Pour illustrer les propos de Simon, quelques chiffres : au sommet de son « succès », The Wire parvient à rassembler 4 millions de téléspectateurs simultanément, et seulement 1 million répondent présent lors de la diffusion de son épisode final. À titre de comparaison, Breaking Bad fédère 10 millions de téléspectateurs lors de sa conclusion, Les Soprano en réunit 12 millions, et Game of Thrones, hors concours, dépasse les 30 millions pour son dernier épisode (précisons que les modes de diffusion ont cependant bien changé grâce à l’arrivée du streaming). Pour autant, l’importance de The Wire dans l’histoire de la télévision est régulièrement soulignée : le magazine Rolling Stone la classe deuxième meilleure série de tous les temps dans son top 100 publié en 2016, Entertainment Weekly lui octroie la première place dans un classement similaire et la revue Variety déclare : « Lorsque l’histoire de la télévision sera écrite, peu de séries pourront rivaliser avec The Wire. » Des propos qu’approuvent des personnalités publiques comme Stephen King ou Barack Obama, qui accueille par ailleurs David Simon en 2015 à la Maison-Blanche pour le questionner sur son travail sur la série. L’aura de The Wire et son succès a posteriori ont permis à son créateur de nouer une relation de confiance avec HBO, et à la chaîne d’asseoir définitivement son slogan « It’s not TV. It’s HBO. » dans le paysage télévisuel.

Après l’âge d’or

En définitive, le projet Green Channel a bien grandi, puisqu’en parallèle à ses projets sériels, la chaîne a depuis développé en interne des branches qui se consacrent à la création de films (HBO Films) ainsi que des documentaires (HBO Documentary Films). La société s’est également implantée dans de nombreux pays du monde, notamment pour y développer des œuvres originales avec les branches HBO Latino, HBO Asia et HBO Europe.

L’histoire de HBO continue de s’écrire aujourd’hui dans un paysage télévisuel de plus en plus concurrentiel pour la chaîne câblée premium, qui a également déployé HBO Max en mai 2020, un service de vidéo à la demande basé sur le modèle de Netflix. Une chose est sûre, si les séries connaissent depuis vingt ans un engouement exponentiel et que nombre d’entre elles ont su divertir, marquer ou bouleverser, l’exigence qualitative et la vision de HBO y ont joué un rôle considérable. Qu’il s’agisse de succès d’estime ou d’audience, de séries traditionnelles ou de mini-séries, nous pouvons citer plusieurs œuvres qui ont permis à la chaîne de conserver une importance de premier plan. Parmi elles, Band of Brothers (2001), Deadwood (2004-2006), Rome (2005-2007), Boardwalk Empire (2010-2014), Girls (2012-2017), Veep (2012-2019), The Leftovers (2014-2017), True Detective (2014-20??) Succession (2018-20??), Big Little Lies (2017-2019), Chernobyl (2019), Euphoria (2019-20??), ou encore Game of Thrones (2011-2019)…

DAVID SIMON, L’HOMME ET LE SHOWRUNNER

De l’Europe de l’Est à l’Est des États-Unis

David Judah Simon est né le 9 février 1960 à Washington, capitale des États-Unis. Il grandit dans une famille juive originaire d’Europe de l’Est. La famille de son père, Bernard Simon, fuit les pogroms russes et polonais du début du XXe siècle avant de trouver refuge aux États-Unis9. Jeune adulte, Bernard Simon obtient une licence de journalisme et, en tant que free-lance, propose ses articles à plusieurs journaux, ainsi qu’à la Jewish Telegraphic Agency. Après cela, il dédie sa vie à sa communauté en travaillant successivement pour l’Anti-Defamation League10 puis l’Ordre indépendant du B’nai B’rith11, où il occupe le poste de chargé des relations publiques pendant vingt ans.

Le 13 mars 1977, cent quarante-neuf personnes, dont Bernard Simon, sont retenues en otage lors d’un assaut mené par Hamaas Abdul Khaalis12, qui tente alors d’attirer l’attention sur les assassinats commis contre plusieurs membres de sa famille. Cette attaque, effectuée par Khaalis et onze de ses hommes, a lieu au sein du bâtiment du B’nai B’rith, du District Building (siège du gouvernement municipal de Washington) et du Centre islamique de Washington. Bernard Simon et sept autres personnes sont désignés par Khaalis lui-même comme étant les premiers à être exécutés si la police venait à pénétrer dans le bâtiment. Finalement, aux termes de trente-neuf heures de siège, les terroristes décident de se rendre, et tous les otages présents13, dont Bernard Simon, sont libérés. Lorsque Bernard Simon apparaît aux yeux de sa famille au moment de la libération du bâtiment, sa chemise est maculée du sang d’un jeune ouvrier blessé pendant l’attaque. Une image que David Simon, alors âgé de 16 ans, n’oubliera jamais.

En dépit du choc que vit son père ce jour-là et du stress post-traumatique qui l’accompagne pour le reste de sa vie, David Simon se souvient de lui comme d’une personne d’une grande compassion à l’égard des terroristes qui menacèrent sa vie. Sans pour autant questionner le fait qu’il était nécessaire de les juger, Bernard Simon était convaincu que certains des hommes de Khaalis s’étaient retrouvés entraînés malgré eux dans cette attaque organisée, en particulier l’un des terroristes, qui fit preuve de sollicitude à l’égard des otages. En témoignant lors du procès, Bernard Simon espérait pouvoir éclairer la justice sur ce fait et que cet homme obtienne une peine moins lourde. Mais aucun des avocats ne le questionna là-dessus, et son témoignage à ce sujet ne fut jamais entendu par la justice. Néanmoins, ce sens de la nuance et cette volonté de ne pas identifier comme un tout ce groupe terroriste révélèrent à David Simon « la profonde nature de son père » et le rendirent « fier de lui ». On peut supposer que cette soif de vérité et l’importance de la nuance influencent encore aujourd’hui sa manière d’appréhender le monde et de construire ses œuvres.

Bernard Simon meurt à l’âge de 89 ans, en avril 2010. David Simon lui rend plusieurs fois hommage lors de conférences en se souvenant de lui comme d’un homme généreux, drôle, et à cheval sur le savoir-vivre et la politesse. Malheureusement pour lui, son fils n’est pas exactement le genre de personne à mâcher ses mots, en témoignent ses allocutions fleuries sur son compte Twitter ou même lors d’interventions publiques. Il défend sa vulgarité avec humour, arguant qu’« étant contractuellement lié à HBO, il est obligé de proférer une vulgarité tous les quatorze mots ».

Le grand-père maternel de David Simon, Arvin Leibowitz, fuit également la Hongrie à l’aube du XXe siècle, dans l’espoir de laisser derrière lui les persécutions antisémites. Avant de quitter le Vieux Continent, il change son nom de famille en « Ligety », puis finalement en « Ligeti » une fois arrivé à Ellis Island, principale entrée des immigrants aux États-Unis de 1892 à 1954. Sa fille, Dorothy Ligeti, grandit à Williamsburg, dans la baie de New York, avant de venir s’installer plus tard dans le Bronx. Durant l’été 1939, elle rencontre Bernard Simon dans une station balnéaire des montagnes Catskill gérée par ses parents, un lieu de vacances et de retraite particulièrement prisé par la communauté juive de New York. Elle épouse Bernard Simon en mai 1942 et abandonne ses études à la James Madison High School avant d’être diplômée. Ensemble, ils donnent naissance à trois enfants, Gary, Linda et David. Elle participe pendant quatre ans aux activités de la Black Student Fund, une organisation non gouvernementale dont le but est d’obtenir des bourses pour de jeunes étudiants prometteurs. Elle participe également durant cinq années à la création d’acrostiches pour la revue mensuelle National Jewish Monthly, éditée par le B’nai B’rith.

Fait notable, Dorothy Simon, longtemps femme au foyer, retourne sur les bancs de l’école trois décennies après avoir interrompu sa scolarité. Elle s’inscrit à l’Université du Maryland en même temps que son fils David et tous deux obtiennent leur diplôme la même année, en 1983. À la fin des années 1970, elle œuvre au sein de l’Alternative House, un foyer pour mineurs qui garantit un logement à des fugueurs, souvent adolescents, tout en faisant participer leurs familles à des moments de rencontres au terme desquelles un psychiatre détermine si les mineurs peuvent retourner chez eux ou non. Elle travaille par la suite à domicile en tant que psychothérapeute pour des patients individuels ou pour des thérapies de couples, avant de se retirer de la vie professionnelle en 1994. Lorsqu’elle décède en septembre 2020, David Simon confesse avec tendresse que sa camarade d’université était une bien meilleure étudiante que lui.

Frère, mari et père

David Simon est le dernier de sa fratrie. Son frère, Gary Leonard Simon, de quatorze ans son aîné, est docteur au sein de la George Washington University Medical Faculty Associates. Spécialisé dans les maladies infectieuses, il occupe également le titre de vice-président du service de médecine. Par l’intermédiaire de messages publics interposés, on devine une complicité et une affection réciproques entre les deux frères. Par exemple, lorsque le Washington Post Magazine ose écrire que « [David] Simon […] ressemble à certains égards au frère beaucoup plus intelligent d’Homer Simpson », Gary Simon, bien qu’« extrêmement fier de son petit frère », n’hésite pas à menacer (avec humour) de poursuites judiciaires les auteurs de la revue, feignant de ne pas supporter l’idée d’être, de fait, Homer Simpson, ni que son frère puisse être considéré comme plus intelligent que lui. La seule explication possible à cette réaction selon David Simon est que « dans une famille juive, le fils médecin est toujours l’enfant le plus intelligent ». L’humour est sans nul doute possible une affaire de famille chez les Simon.

Nous savons néanmoins très peu de choses sur leur sœur Linda Fran Simon, épouse Evans. Peintre abstraite, Linda Simon est décédée d’un cancer du sein en 1990, à l’âge de 39 ans. Une tragédie sur laquelle David Simon ne s’est jamais étendu publiquement.

En 1991, David Simon se marie avec Kayle Tucker, graphiste de profession. Le couple a un enfant, Ethan14, né en 1994, puis divorce en 1998. Ils mènent néanmoins une relation professionnelle productive encore aujourd’hui puisque Kayle Tucker, à travers sa société Real Fresh Creative, réalise, entre autres, l’intégralité des logos des projets de David Simon depuis 2008, qu’il s’agisse de son site Internet personnel, The Audacity of Despair, ou bien de ses séries télévisées. David Simon se remarie en 2008 avec Laura Lippman, ancienne journaliste du Baltimore Sun devenue autrice spécialisée dans les romans policiers. Elle est notamment connue pour sa série de romans centrés sur le personnage de Tess Monaghan, une détective privée dont les enquêtes se déroulent dans la ville de Baltimore. Cette série lui permet notamment de remporter les prix Edgar-Allan-Poe et Agatha en 1998. Lors des décennies suivantes, elle s’illustre par le biais de nombreux romans, dont Ce que savent les morts (2007) et Corps inflammables (2019). En 2010, David Simon et Laura Lippman donnent naissance à leur unique fille, Georgia Ray Simon.

Héritage et convictions

David Simon se présente comme une personne ayant grandi dans un cadre à la fois politisé et religieux étant donné les engagements professionnels et communautaires de ses parents. Bien qu’il ait fréquenté une école hébraïque dans sa jeunesse et qu’il ait fait sa bar-mitsvah, il n’est cependant pas pratiquant : il ne croit aucunement en Dieu, ne mange pas kasher et n’observe pas le shabbat. Et comme une grande majorité de Juifs américains, il se rend à la synagogue une seule fois par an, pour Yom Kippour15, jour considéré comme étant le plus saint de l’année par la religion juive. Ainsi, il faut considérer la judéité de David Simon davantage comme un héritage culturel et familial que comme une conviction ou une croyance personnelle, bien que celui-ci ait un profond respect pour cette religion et qu’il y fasse référence en utilisant parfois des mots de yiddish, langue que parlaient ses ancêtres européens, notamment pour évoquer ses souvenirs familiaux. Cependant, il n’est pas incompatible pour lui de ne pas embrasser les critères susnommés et d’être juif malgré tout.

En dépit de cet héritage et son sentiment d’appartenance à la communauté juive nord-américaine, ses convictions se sont souvent trouvées en désaccord avec celles de son père, qui soutenait notamment la politique d’Israël, pays dans lequel David Simon n’a d’ailleurs jamais eu l’occasion de se rendre malgré les invitations répétées des cousins de son père qui y résident. Il n’hésite pas à qualifier la politique de Benyamin Netanyahou, resté douze ans au poste de Premier ministre israélien, de fasciste, l’accusant d’avoir marginalisé les Arabes israéliens en les reléguant au rang de « citoyens de deuxième classe » et de représenter « une force autodestructrice extrêmement puissante au sein du monde juif ». Il ne se prive pas non plus de haranguer des membres de son gouvernement sur Twitter pour les accuser d’être « les Franz von Papen16 de cette génération ». Si ces prises de position lui attirent parfois les foudres de certains membres de sa communauté, une chose est sûre pour David Simon, peu importe ce qui le lie à ce pays : « Aucun lien personnel ne me mènera à soutenir l’annexion ou les colonies, jamais », déclare-t-il.

Premiers pas dans le journalisme

S’il est néanmoins quelque chose que David Simon hérite de son père et embrasse avec passion, c’est son goût pour les mots et le métier de journaliste. Il se souvient d’avoir vu son père travailler de longues heures sur sa Royal Typewriter (célèbre fabricant de machines à écrire de la première moitié du XXe siècle) pour rédiger des articles, des discours et même des romans qu’il écrivait en tant que prête-plume pour d’autres auteurs. De nombreux collègues journalistes de son père se sont retrouvés invités dans le foyer des Simon lors de dîners aux discussions intarissables. Alors, progressivement, lorsque le chemin des études supérieures se dessine pour le jeune David, il s’oriente naturellement vers le journalisme.

Lors de son cursus universitaire, David Simon commence à pratiquer son futur métier en travaillant pour l’hebdomadaire The Diamondback de 1979 à 1982. Il tient même le rôle de rédacteur en chef au sein de ce journal étudiant de l’Université du Maryland lors de ses deux dernières années. En mars 2020, bien après que la revue a embrassé le virage du tout-numérique, elle s’entretient avec David Simon pour revenir avec lui sur la préciosité de cette première expérience. L’ancien étudiant se rappelle alors l’effervescence particulièrement forte qui existait au sein des écoles de journalisme à cette époque. Il attribue cet engouement au rôle qu’ont joué Bob Woodward et Carl Bernstein, deux journalistes d’investigation du Washington Post qui ont révélé l’affaire du Watergate17. Par ailleurs, il souligne que les convictions « non conventionnelles et apolitiques », la « culture du doute permanent » et l’intransigeance du Diamondback dans la qualité du travail journalistique ont durablement imprégné sa manière de concevoir son métier (et, par la suite, sa carrière d’auteur).

Après avoir obtenu son diplôme en 1983, David Simon commence à travailler la même année pour le Baltimore Sun, un quotidien créé en 1837 et qui demeure aujourd’hui encore le principal journal de la ville de Baltimore. Alors jeune pigiste, il met en lumière les agissements de Lefty Driesell, entraîneur de basket-ball à l’Université du Maryland, université que Simon avait quittée quelques mois plus tôt. Driesell est alors soupçonné de faire pression sur une jeune femme qui menaçait de dénoncer l’agression qu’elle a subie de la part d’un joueur de l’équipe de Driesell. S’ensuit une enquête de plusieurs mois menée par Simon dans laquelle il découvre que l’agression physique se révèle vraie, tout comme les menaces de l’entraîneur. Mais le nom de Driesell est finalement blanchi lors d’une conférence de presse, et son contrat renouvelé par la même occasion « pour un salaire des plus lucratifs », se souvient Simon.

L’injustice de cette situation lui laisse un goût amer mais lui enseigne également ce qu’il considère comme une leçon professionnelle et humaine : « Je me souviens avoir été révolté par le fait que tout cela n’aboutisse à rien. Si cette histoire m’a appris quelque chose, c’est que je suis en pleine possession du récit sur ma page. Mais ce qui se passe en dehors de ce cadre […] échappe à mon contrôle. À partir de ce moment-là, j’ai eu le sentiment que mon travail consistait à faire les choses avec rigueur afin de mettre en lumière la plus grande part de vérité possible. Après ça, ce qui doit arriver arrive. Peut-être que les gens liront ce que vous avez écrit, peut-être qu’ils résoudront le problème, peut-être même qu’ils réformeront quelque chose – ou bien peut-être qu’ils ne feront qu’empirer la situation. Mais ce n’est pas mon travail. »

La criminalité, sujet de prédilection

Rapidement, le jeune David Simon s’oriente vers le journalisme d’investigation spécialisé dans les affaires criminelles. Une de ses enquêtes les plus retentissantes s’intéresse à Melvin Williams, un puissant baron de la drogue à Baltimore dans les années 1970 et jusqu’au début des années 1980. Arrêté le 6 décembre 1984, le trafiquant est condamné à trente-quatre ans de prison (avant d’être finalement libéré sur parole en 1996). En plus d’avoir couvert l’enquête dont Williams faisait l’objet, Simon passe plus de trois ans à rencontrer et interviewer l’individu dans sa cellule18. En résulte alors une enquête intitulée « Easy Money : Anatomy of a drug empire » (littéralement « Argent facile, anatomie d’un empire de la drogue »), publiée en cinq parties dans le Baltimore Sun en janvier 1987. Dans ces colonnes, Simon revient de façon minutieuse sur cet empire de la drogue construit par Williams, l’aura de ce personnage, et critique également les problèmes sociaux et raciaux de l’Amérique de Ronald Reagan. Cette enquête est également publiée sous la forme d’un livre intitulé Easy Money et traduit en français en 2016 chez Inculte.

En raison de son métier, Simon côtoie régulièrement les forces de police et finit par nouer avec elles des liens d’amitié. Ainsi, au réveillon de Noël 1985, il se souvient avoir partagé avec plusieurs policiers d’astreinte une bouteille qu’il avait apportée, pour leur donner un peu de baume au cœur. Au détour d’une conversation ce soir-là, un des policiers présents, Bill Lindsay, déclare : « On voit de ces trucs. Si quelqu’un écrivait juste ce qui se passe ici pendant un an, il tiendrait un putain de bouquin. » Une idée que Simon laisse germer quelque temps dans son esprit et qui resurgit en 1987, lorsqu’une coupe budgétaire survient au sein du Baltimore Sun et a pour effet de supprimer les avantages sociaux des employés du journal. Simon se trouve alors à la tête du syndicat qui entame une grève et mène un bras de fer avec la hiérarchie pour renégocier les droits des employés. Lorsque la grève se termine, Simon demeure profondément en colère contre cette décision et ressent le besoin de s’éloigner quelque temps de son journal. Il décide de prendre une année sabbatique pour se consacrer à un nouveau projet.

Romancier de terrain

Simon se souvient des mots de Bill Lindsay et rédige un courrier à l’attention du commissaire de police de Baltimore, Edward J. Tilghman, dans le but d’intégrer la brigade criminelle à plein temps pour écrire un livre sur le quotidien de cette unité de police. Le commissaire accède à sa requête, et le journaliste intègre la brigade en janvier 1988 pour une année entière. Mais les équipes de police, qui le connaissent pourtant, lui réservent un accueil plutôt froid, voire antipathique. Simon impute cette réception au fait que sa démarche n’est pas d’embellir l’image que les civils se font de la police, mais au contraire d’en dépeindre une facette réaliste pour en déconstruire le mythe. Seulement, il prend conscience que pour se fondre dans ce nouveau monde, il doit accepter de se plier aux règles plus ou moins explicites qui le structurent. Il renonce alors à sa boucle d’oreille, rase sa queue-de-cheval, adapte son style vestimentaire, et s’engage à faire partie des murs afin d’être accepté par ses nouveaux collègues. Sans cette approche, Simon estime que son premier livre, Baltimore (Homicide : A Year on the Killing Streets en anglais), n’aurait tout simplement pas pu exister.

Durant cette année en immersion au sein de la brigade criminelle, Simon suit à toute heure du jour et de la nuit plus d’une quinzaine d’inspecteurs (plusieurs d’entre eux servent par ailleurs d’inspiration pour des personnages de The Wire), que cela soit dans des salles d’interrogatoire, au tribunal lors de témoignages, sur des scènes de crime, et assiste même à des arrestations et des perquisitions. Un an plus tard, une fois son « stage » terminé, David Simon passa les deux années suivantes à rédiger son livre à partir de ses nombreuses notes. Pendant cette période de rédaction, cinq cent soixante-sept meurtres sont recensés à Baltimore, et deux cent trente-quatre meurtres étaient survenus lors de l’année que Simon passe au sein de la brigade criminelle. L’ouvrage de Simon est finalement publié chez l’éditeur Houghton Mifflin Harcourt en 1991, année où la criminalité de Baltimore atteint le triste record de trois cent cinquante-trois assassinats. Le livre reçoit de nombreux éloges et remporte même un prix Edgar-Allan-Poe dans la catégorie Meilleur livre d’enquête en 1992. Le réalisme avec lequel Simon retranscrit ce quotidien policier et l’usage authentique des différents langages argotiques sont particulièrement salués.

Un bref retour au bercail

Simon réintègre le Baltimore Sun à plein temps une fois son livre terminé et revient en ayant retenu deux leçons majeures de cette expérience. La première est d’accepter qu’un exercice d’écriture puisse prendre beaucoup de temps. En effet, pour quelqu’un « habitué à écrire entre quatre cents et cinq cents mots en une heure [pour un article] », voir son temps de rédaction être considérablement étiré en raison d’un temps d’imprégnation plus long pour assimiler un sujet fut « un défi déconcertant et difficile ». La seconde leçon primordiale que Simon retire de cette expérience, et qu’il appliquera ensuite à tout ce qu’il entreprendra, est la suivante : « Le monde se fiche de ce que David Simon peut penser de tel ou tel sujet. En revanche, il s’intéresse à ce que pense un policier lorsque celui-ci examine le corps d’une victime. » Bien que le rôle d’un journaliste soit de « décider arbitrairement ce qu’il faut retenir ou écarter d’un article, jamais le journaliste ne doit être le centre du récit ». Une façon de célébrer la fameuse citation de Friedrich Nietzsche : « L’auteur doit céder la parole à son œuvre. »

En parallèle à ça, Houghton Mifflin Harcourt souhaite vivement que le livre Baltimore connaisse une adaptation télévisuelle. Après que l’éditeur a démarché plusieurs réalisateurs sans qu’aucun ne se montre intéressé par le projet, Simon suggère de confier cette mission à un réalisateur originaire de Baltimore, à savoir Barry Levinson19. Il se trouve que l’assistante de Levinson, Gail Mutrux, a particulièrement apprécié le livre de Simon. Levinson et Mutrux acceptent de rejoindre le projet, et cette dernière propose même à David Simon d’écrire l’épisode pilote de la série. Celui-ci refuse en raison de son manque d’expérience dans le domaine. La diffusion de la série Homicide (Homicide : Life on the Street en anglais) débute en 1993 et se termine en 1999 sur la chaîne publique NBC. Dans un premier temps, Simon reste donc à l’écart de la série et voit ce projet comme « un étrange enfant putatif » selon ses propres termes20. Après avoir lu le scénario des trois premiers épisodes, il rédige un long message à l’attention de Barry Levinson et Tom Fontana (producteur exécutif sur Homicide et futur créateur de la série Oz, donc) pour expliquer les différentes techniques d’investigation que mènent les policiers et comment elles sont supposées se dérouler d’un point de vue légal. À partir de ce moment-là, Fontana le surnomme « Monsieur Documentaire », ce qui n’avait rien d’un compliment dans la bouche du producteur.

Quelques mois plus tard, Simon accepte de se prêter au jeu de l’écriture d’un script pour Homicide. Avec son camarade David Mills, ancien journaliste du Diamondback, il adapte une histoire de Tom Fontana pour en faire le script du premier épisode de la saison 2, intitulé Bop Gun. Le scénario de cet épisode, initialement prévu pour la première saison, est refusé par les dirigeants de la NBC car jugé trop cruel. En effet, une mère de famille y est assassinée devant ses enfants et son mari. Fontana réussit néanmoins à ressusciter ce script pour la saison 2, saison sauvée elle aussi in extremis par Fontana alors que ses faibles audiences semblaient la conduire à l’annulation – cette saison n’est d’ailleurs composée que de quatre épisodes, ce qui donne une idée de l’espoir que les têtes pensantes de la NBC placent dans la série. L’épisode est réalisé par Stephen Gyllenhaal, père de Maggie et Jake Gyllenhaal. Le jeune Jake Gyllenhaal occupe justement l’un des seconds rôles de cet épisode et livre une de ses premières performances d’acteur, alors qu’il n’a que 13 ans (il y incarne un des enfants de la mère assassinée). Mais la véritable vedette de cet épisode, qui fait se rassembler plus de 16 millions de téléspectateurs devant leur écran, n’est autre que Robin Williams, convaincu par son ami et collaborateur Barry Levinson d’incarner le père de famille éploré.

Seulement, l’arrivée de Robin Williams sur le plateau de tournage exige un remaniement important du script, chose que Simon perçoit alors comme un échec des plus humiliants. En effet, en tant que journaliste, il estime que revoir sa copie de la sorte est une preuve d’incompétence. Ce n’est que des années plus tard qu’il comprend que dans le monde de la télévision, qui plus est celui des networks, arriver à faire valider ne serait-ce que la moitié de son script est une victoire. Néanmoins, c’est envahi d’un sentiment de honte qu’il se présente sur le plateau de tournage de l’épisode, un sentiment renforcé par le fait que la plupart des scènes impliquant Robin Williams ont été réécrites par des auteurs que Simon estime bien plus talentueux que lui. Pourtant, lorsqu’il croise par hasard le célèbre acteur, celui-ci l’accueille le plus amicalement du monde, et tous deux finissent même par visiter une pièce de la morgue, lieu de tournage de cette journée, où se trouvent les Nutshell Studies of Unexplained Death (Études réduites de morts inexpliquées), des dioramas reproduisant de véritables scènes de crime, créés pour entraîner les inspecteurs de police à reconstituer le déroulement de meurtres à partir de preuves collectées sur place21.

Finalement, le scénario de l’épisode Bop Gun est récompensé d’un Writers Guild of America Awards dans la catégorie Meilleur scénario pour une série dramatique. Robin Williams remporte quant à lui un Emmy Award dans la catégorie Meilleur acteur invité dans une série dramatique.

Le journalisme à tout prix, peu importe comment

En 1993, Simon décide une nouvelle fois de s’absenter du Baltimore Sun pour une durée d’un an. Après avoir exploré le monde de la criminalité depuis un point de vue policier, le journaliste souhaite prendre le contrepied de cette démarche afin de connaître la vision de ceux qui vivent et subissent une présence policière quotidienne, et surtout observer leurs conditions de vie précaires et l’exposition permanente à la tentation de la drogue. C’est pour cette raison que Simon décide de rester pendant une année au croisement des rues Fayette et Monroe, situées dans l’ouest de Baltimore, afin d’observer le quotidien des habitants et de découvrir les rouages du marché de la drogue, qui s’opère ici à ciel ouvert. Pour l’aider dans sa démarche et dans son intégration au sein de ce quartier pauvre, Ed Burns se joint à lui tout au long de ce projet. Cet ancien policier de la brigade criminelle de Baltimore croise la route de Simon lors de ses couvertures en tant que journaliste d’enquêtes criminelles dans les années 1980, et devient alors un fidèle collaborateur de David Simon (nous reviendrons sur son parcours plus loin dans ce chapitre).

De cette année passée en immersion dans ce quotidien mortifère, il résulte un livre crucial dans les carrières de Simon et Burns : The Corner : A Year in the Life of an Inner-City Neighborhood22, publié en 1997. Cet ouvrage non fictionnel raconte les histoires vraies de plusieurs habitants de ce quartier, chacun faisant face au problème de la drogue à sa façon : des consommateurs essaient de lutter contre leur addiction là où d’autres ne peuvent résister à l’appel de la drogue, certains tentent de survivre en vendant des drogues dures, et d’autres tentent de venir en aide aux âmes perdues du quartier en leur permettant de se réinsérer scolairement. Les véritables noms de toutes ces personnes ont d’ailleurs été conservés au sein du récit. Si certains inspecteurs de police estiment alors que l’ouvrage a toute sa légitimité et qu’il est raconté de façon juste, d’autres le perçoivent comme une sorte de trahison en raison du fait qu’il montre la présence policière comme une traque aux yeux des habitants du quartier.

Toutefois, bien avant que cet ouvrage sorte et que ce genre de remarques remontent aux oreilles de Simon, le journaliste retourne une nouvelle et dernière fois au sein du Baltimore Sun, en 1994. Là-bas, il retrouve une salle de rédaction médusée et abattue par les rachats de « deux journaleux opportunistes » désireux de faire écrire des « pages complaisantes avant d’offrir des solutions encore plus simplistes » aux équipes présentes. Le départ de plusieurs journalistes talentueux puis l’annonce de coupures budgétaires font prendre conscience à Simon que tout ce qu’il a aimé au sein du Baltimore Sun est en train de disparaître. Plutôt que de trahir sa cause, il lui semble alors bien plus pardonnable de quitter son journal pour mettre sa plume au service de la télévision.

Le petit écran comme terre d’accueil

David Simon se retrouve à travailler à plein temps sur Homicide en tant que scénariste à partir de la saison 4, en 1995, puis également en tant que producteur dès la saison suivante, et ce, jusqu’à la fin de la diffusion de la série en 1999. Simon réalise au total une dizaine de scripts et de scénarios pour la série, dans un cadre qui devient pour lui une véritable école de télévision. Il apprend à cette occasion comment s’organise le travail au sein d’une équipe d’auteurs et de producteurs pour le petit écran, plus particulièrement pour un network, et n’hésite pas à décrire Tom Fontana comme un véritable mentor. Simon va même plus loin et se décrit comme un élève « sortant tout droit de l’école [de Fontana] ». Il décrit son mentor comme un enseignant « très généreux qui abhorrait les règles figées et qui n’hésitait pas à repousser les limites de la série ». Aussi, malgré le fait que les auteurs de networks doivent se plier à certaines contraintes, comme tenir compte du temps de publicité et le fait de captiver suffisamment les téléspectateurs pour qu’ils aient envie de revenir après ces dites publicités, Simon explique que Fontana a toujours défendu la vision créative de ses auteurs. En définitive, Simon déclare qu’Homicide est « une série dramatique remarquable, magnifiquement bien jouée et bien écrite, mais conçue avant tout comme un divertissement. En cela, elle ne reflète pas le livre [que j’ai écrit]23 ». À ce moment-là, il apparaît important pour Simon que la télévision trouve dans son langage une façon de retranscrire certains sujets avec réalisme.