Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

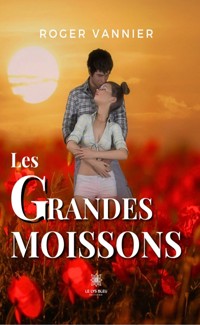

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Enfant né sous X, Michel a toujours cherché une figure parentale. Dès leur jeunesse, Louise et lui ont tissé des liens indéfectibles. Devenus adultes, leur passion s’enracine davantage, mais les ténèbres de la jalousie se glissent sournoisement entre eux. Réussiront-ils à préserver la pureté de leurs sentiments malgré les nombreux défis implacables qui se dressent devant eux ?

À PROPOS DE L'AUTEUR

nseignant à la retraite et ancien élu local,

Roger Vannier est un écrivain publié depuis 2009. Ses ouvrages abordent des thèmes tels que la justice, l’antiracisme et les sentiments généreux. "Les grandes moissons" est son onzième roman.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 254

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Roger Vannier

Les grandes moissons

Roman

© Lys Bleu Éditions – Roger Vannier

ISBN : 979-10-422-1222-3

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

La parcelle de blé s’étendait à perte de vue. Le soleil s’approchait de l’horizon, mais il faisait encore une chaleur étouffante. Au loin, atteignant le sommet d’une légère pente, une moissonneuse-batteuse se montrait de plus en plus nettement. Gérard Laffont fauchait le champ du Ravin. Il était dix-sept heures et il était au volant depuis le matin. Il avait mangé un sandwich et bu l’eau tiède de sa bouteille tout en conduisant. L’air brûlant lui caressait le visage et les bras nus. La poussière du grain coupé lui piquait les yeux et lui collait à la peau. Néanmoins, il restait vigilant et déterminé à poursuivre son travail jusqu’aux premières heures de la nuit s’il le fallait. Son patron lui accordait toute sa confiance et il en était gonflé d’orgueil. Celui-ci, Jacques Louison, entrepreneur de travaux agricoles, lui avait dit ce matin : « Tâche de terminer aujourd’hui si tu veux que je te donne ma fille ». Il lui avait rappelé qu’il y avait des phares sur la machine, qu’il ne devrait pas y avoir de rosée avant une heure ou deux du matin, qu’il repasserait en fin de soirée et que les camions de la coopérative feraient le va-et-vient.

Devant les jeunes gens qui travaillaient pour lui pendant la moisson, Jacques se plaisait à mettre en jeu sa jolie fille. Gérard ne l’avait pas pris au sérieux. Il pensait que son patron devait se servir d’elle pour le pousser à aller au bout de ses forces. Il le connaissait depuis deux saisons et il savait qu’il avait fait cette promesse à d’autres de son âge.

En fait, Jacques Louison ne mesurait pas la portée de ses mots. Dans ce genre de phrase incitative, il y avait d’un côté ce paternalisme et, de l’autre, ce naturel qui le rendait agréable et sérieux. Il ne se mettait jamais en colère. Sa voix, qui était généralement douce, aurait pu le dispenser de s’appuyer sur sa progéniture quand il donnait des ordres à ses jeunes employés. Sa fille, qui s’appelait Laurence, était d’une beauté rare. Alors, la mettait-il en avant par fierté ou par souci de les voir redoubler d’efforts ? Quoi qu’il en soit, son personnel considérait qu’il s’agissait, quand il s’adressait aux jeunes, de sa formule habituelle et personne ne la lui reprochait. Tous ceux qui se mettaient à son service pendant la moisson lui étaient fidèles au point de s’épuiser au travail.

Dans la moiteur de l’après-midi finissant, Gérard Laffont poursuivait sa besogne. De temps en temps, comme pour ne pas s’ennuyer, il pensait à la fille du patron, Laurence, à qui il aurait bien aimé faire la cour, mais il était lucide. Entre elle et lui, la différence sociale était trop importante. Elle était fille de riches alors qu’il n’était que fils de petits paysans. Pour lui, elle était trop distinguée, trop élégante. Il adorait ses cheveux blonds et longs, ses yeux bleus et perçants, et ses tenues impeccables et remarquables. Elle lui plaisait énormément. Seulement, il se disait souvent qu’il devrait l’oublier une fois pour toutes. D’ailleurs, avant l’automne prochain, il serait appelé sous les drapeaux, et l’armée, en Algérie, aurait inévitablement besoin de lui. L’éloignement pourrait alors évacuer de sa mémoire la jolie fille du patron.

Il risquerait aussi d’y trouver la mort. On était en juillet 1959 et, là-bas, les « événements ou maintien de l’ordre », termes qu’on utilisait au début pour rassurer les gens et principalement les parents de soldats, s’étaient tout simplement mués en guerre coloniale. Partir bientôt pour l’Algérie ne l’enchantait absolument pas.

Pour la moisson, Jacques Louison embauchait de préférence des jeunes. Ces derniers n’avaient pas encore fait leur service militaire ou en étaient tout juste revenus. Ils étaient en général issus du monde de la terre et espéraient que la moissonneuse-batteuse se chargerait prochainement des petites parcelles de grains de leurs parents.

Ce jour-là, l’entrepreneur était allé voir ses mosbas, comme il disait. Elles étaient toutes au travail, dispersées dans la campagne, souvent à dix ou vingt kilomètres les unes des autres. Depuis le début, il les contrôlait toutes. Du matin jusqu’au soir tard, il allait d’un champ à l’autre, s’avançait, regardait la machine, l’arrêtait pour échanger quelques mots avec son chauffeur. Il rencontrait parfois son client qui était, en général, de ces grands agriculteurs qui s’ouvraient à la modernité avec prudence. Jacques traitait avec eux en premier. Il privilégiait, par souci de rentabilité, les grandes surfaces. Il démarchait aussi d’autres gros cultivateurs, sans pour autant abandonner le petit exploitant.

En début d’après-midi, il vit le père Bonnichon qui s’apprêtait à entrer dans son champ d’avoine avec sa faux sur l’épaule. Il s’arrêta. Le vieux Victor avait décidé d’abandonner les méthodes traditionnelles et de permettre, à une moissonneuse-batteuse de Jacques, de faucher ses petits champs de céréales.

― Alors, Victor ! Le mieux serait de se mettre au frais par ce temps !

― Oui, ça sent l’orage ! Je veux commencer à faire les chemins, mais je ne sais pas si je vais travailler longtemps, tellement il fait chaud.

― Il ne faut surtout pas perdre ton temps à faire un passage. C’est fini, ce temps-là ! La mosba avale le grain par l’avant. Elle attrape les épis et la paille dès qu’elle pénètre dans le champ. Par contre, tu devras élargir l’entrée. La coupe fait deux fois la largeur de ta barrière.

― Ça va tout me dévorer ?

― Penses-tu ! On te fera du travail propre. Comme prévu, j’enverrai une remorque. On te remplira les sacs sur place et on te les emmènera chez toi.

― Ce sera quand ?

― Bientôt !

Une fois Jacques reparti, Victor s’en retourna, tout songeur, vers sa fermette. Depuis toujours, il donnait de la faux autour de ses parcelles de céréales. Maintenant, il allait y laisser entrer, sans préparation, une grosse machine qui risquait de tout écraser. Il avait encore en tête la simple moissonneuse avec sa coupe sur le côté, les gerbes qu’on entassait dans le champ, les charriages et la batteuse qui rassemblaient les amis du village. Ces travaux étaient pénibles, mais ils donnaient l’occasion de s’entraider, et surtout, après avoir sué tous ensemble, de s’asseoir autour d’une table bien garnie. Le modernisme allait mettre fin à cet élan de solidarité, à cette habitude d’aller vers l’autre, à ces regroupements pour l’effort et la joie.

« Demain, on risque de connaître le chacun pour soi », pensa-t-il. Se rappelant que sa récolte était mûre et que l’orage guettait, il ajouta : « Pourvu que le mauvais temps ne vienne pas tout détruire ».

Jacques avait dit : « Bientôt ! »

Mais Victor n’était pas idiot. Selon lui, les « gros » seraient servis les premiers.

Alors qu’il lui restait encore de nombreuses heures de coupe à faire, Gérard Laffont vit le jour s’assombrir. Entre chien et loup, il alluma les phares. Il réalisa que ceux-ci ne seraient efficaces que lorsqu’il ferait complètement nuit. Sa machine avalait le blé sans discontinuer. Il redoublait de vigilance et écarquillait les yeux : la moissonneuse-batteuse ne devait pas s’écarter de sa trajectoire. Il alla, pour la énième fois, en direction du village qui se trouvait au loin, à flanc de colline, et qui avait déjà éclairé ses quelques rues. Il contourna l’extrémité du champ et repartit en sens inverse. Il regardait devant lui, mais il savait aussi que de gros nuages s’amoncelaient. À sa droite, le ciel était orageux et il vit un éclair. Il craignit que le mauvais temps ne vînt interrompre sa besogne. Il devrait arrêter la mosba et tout laisser en plan, alors qu’il avait encore plus d’une dizaine d’aller-retour. Certes, il serait à l’abri sur sa machine et on viendrait le chercher en voiture, mais ce serait tout de même rageant. Il arriva au bout de sa coupe et vira à gauche pour reprendre dans l’autre sens quand il sentit la chaleur le suffoquer, ses forces le quitter, et ses muscles se paralyser subitement. Alors, son corps l’abandonna complètement. La mosba alla tout droit et se dirigea vers le ravin. Gérard n’eut aucune réaction. Ni ses pieds ni ses bras ne bougeaient. Seul son cerveau lui permettait d’envisager le drame qui s’approchait irrémédiablement et dont il serait inévitablement la victime.

Le dernier chantier que Jacques visita ce soir-là fut celui de Gérard Laffont. À peine fut-il descendu de voiture qu’il vit le départ d’une catastrophe à venir. Le feu, qui ravageait les broussailles et les arbres du ravin, commençait à s’étendre sur le chaume et attaquerait bientôt le grain qui restait à couper. Il ne voyait pas la mosba de son employé, mais elle pouvait avancer sur l’autre versant. Il fit demi-tour pour se rendre au domaine du client afin de téléphoner aux pompiers les plus proches. Sur le chemin, il arrêta un camion de la coopérative pour l’informer de la situation et repartit à vive allure.

Quelques minutes plus tard, ils furent plusieurs, impuissants, devant le feu qui prenait de l’ampleur. Ils avaient beau scruter l’horizon sous la nuit qui tombait, ils n’aperçurent ni phares allumés et donc, ni moissonneuse-batteuse. Les secours arrivèrent et arrosèrent à droite et à gauche. Le blé encore debout était déjà la proie des flammes qui montaient haut dans le ciel et éclairaient une scène de désolation. Dans le ravin, elles perdirent de la vigueur et les pompiers firent une surprenante découverte : la mosba de Gérard était au fond. Elle était sens dessus dessous et les pneus brûlaient toujours.

L’orage grondait fortement au-dessus des têtes. De grosses gouttes éparses tombèrent sur le sol surchauffé, puis l’averse s’abattit sur les hommes et sur les dernières flammèches. C’est sous une pluie torrentielle qu’un pompier vint demander :

― À qui appartient la moissonneuse-batteuse qu’on aperçoit au fond du ravin ?

Jacques, qui avait déjà un mauvais pressentiment et était complètement désemparé, répondit :

― À moi ! Et Gérard, vous l’avez vu ?

― On a bien compris qu’elle avait un chauffeur, mais on ne voit rien, malgré nos torches. La machine s’est retournée.

― Pourvu qu’il ne soit pas dessous !

― Il s’est certainement endormi, ajouta le propriétaire.

― Ma mosba a-t-elle brûlé ? demanda bêtement Jacques.

― Bien entendu ! Mais comment voulez-vous qu’elle soit intacte, étant donné la profondeur du précipice ? Bon, assez discuté ! Dites-moi par où nous pouvons passer pour atteindre cet endroit, parce que, juste en face, ça tombe à pic.

Deux pompiers suivirent l’agriculteur qui leur montra, au loin, un passage donnant sur un sentier abrupt qui, à travers les broussailles calcinées et trempées, menait jusqu’au fond du précipice. Il fallait vérifier si, sous l’engin renversé, Gérard n’était pas resté coincé.

Jacques, toujours décontenancé, s’en voulait de s’être inquiété de l’état de sa moissonneuse-batteuse. Cette question lui avait échappé alors qu’il était envahi par l’inquiétude quant au sort de son employé. Concernant la machine, il n’avait pas de souci à se faire. Il était bien couvert. Vu le nombre de matériels en service ou en attente sous les hangars, son contrat d’assurance était impressionnant.

Arrivés près de la mosba, les deux pompiers la vérifièrent dans tous les sens avec leur torche. Ils ne découvrirent personne, ni dessous ni dessus. Ils fouillèrent en vain les environs, dirigèrent en insistant le faisceau de leur lampe vers les coins les plus sombres, mais ils ne virent pas de victime à secourir. La pluie, qui continuait à tomber, ne facilita pas leur tâche, et ils revinrent sur leur pas.

Jacques et le propriétaire s’étaient mis à l’abri dans leur voiture. Les pompiers, qui occupaient l’un des camions, sortirent quand ils virent leurs collègues revenir du ravin. Leurs fouilles infructueuses exigeaient qu’on n’en restât pas là et on réclama du renfort pour poursuivre les recherches durant toute la nuit. Si, d’ici là, Gérard n’avait pas encore été retrouvé, une équipe plus importante reviendrait sur les lieux au lever du jour.

De retour chez lui, Jacques était toujours en proie à un trouble profond. Élise, son épouse, que son retard inhabituel avait rendue très inquiète, vit tout de suite son air hagard et elle pressentit aussitôt une catastrophe quelconque.

― Que s’est-il passé ? demanda-t-elle précipitamment.

Elle posa cette question sur un ton empreint de gravité et en écarquillant les yeux. Alors Jacques lui fit part du désastre.

― Et Gérard ?

― Les pompiers ne l’ont pas trouvé.

― Que lui est-il arrivé ? Il s’est endormi ?

― Je ne peux pas savoir ! Mais basculer dans ce trou me fait craindre le pire.

Par où le feu était-il parti ? Le banc de scie aurait pu frotter sur une pierre, produire des étincelles et enflammer le chaume. Pourtant, les flammes avaient d’abord jailli du ravin selon les premières observations. En s’écrasant au fond, la moissonneuse-batteuse avait sans doute déclenché la catastrophe. Mais où avait atterri Gérard Laffont ?

Ce dernier avait perdu connaissance à quelques mètres du précipice. Au bord de celui-ci, la mosba avait heurté de grosses pierres formant une sorte de parapet. Il y avait eu un choc terrible, le chauffeur inerte avait été projeté dans les airs et la machine était tombée dix mètres plus bas. Le corps de Gérard avait rebondi sur des branches souples, s’était affalé sur un énorme roncier qui, doucement, l’avait déposé dans une flaque d’eau alimentée par un ruisseau presque à sec, sa tête reposant sur le bord. Il était resté là toute la nuit. Le feu ne s’était pas approché de lui, car un courant chaud l’avait poussé vers le haut et sur le champ de blé. Dans l’obscurité, il avait ouvert les yeux et avait senti l’humidité sur tout le corps. Avec la pluie d’orage, le niveau avait monté et avait atteint ses lèvres. Alors, il s’était appuyé sur un coude et s’était hissé un peu plus haut sur la berge. Là, il s’était rendormi ou peut-être évanoui de nouveau.

Tôt dans la matinée, les pompiers entendirent un son bizarre. Ils étaient à quelques mètres de la moissonneuse-batteuse et regardaient la partie verdoyante avec perplexité. Ils acceptaient mal l’idée que, cette nuit, leurs recherches auraient dû aller dans ce sens. Les broussailles, qu’ils avaient devant eux, les avaient arrêtés. Cependant, la voix, comparable à un râle, se faisait de plus en plus forte. Gérard appelait au secours.

Élise attendait patiemment dans la salle d’attente. Elle était assurée d’être avertie quand Gérard Laffont, qui subissait de nouveau des examens, serait ramené dans sa chambre d’hôpital. Cet accident et la perte récente de ses parents étaient des événements qui l’amenaient à se demander si le mauvais sort ne s’acharnait pas sur son environnement. L’enfant qu’elle avait élevé comme son fils était en Algérie, et elle craignait qu’il lui arrivât malheur alors que son service militaire allait bientôt prendre fin. Le malheur qui, dans des conditions inexpliquées, était arrivé à ce jeune employé, s’ajoutait donc à son angoisse quasi permanente.

Il était plus de onze heures quand elle rendit visite au miraculé. Ce dernier, allongé dans son lit, ne fit aucun mouvement à l’arrivée de sa patronne. Il fut même incapable de fournir une réponse quand elle lui demanda s’il se rappelait ce qui s’était passé. Le vide, qui s’était fait dans sa tête, l’ennuyait, et les hématomes, qu’il avait un peu partout, étaient douloureux. Hormis cela, il était quasiment sorti indemne de cette catastrophe. Seule cette amnésie partielle le handicapait pour l’instant. Pour le reste, selon le médecin, beaucoup de repos lui serait nécessaire. Il avait trop abusé de ses forces et son corps l’avait bel et bien abandonné.

Jacques était à ses occupations. Cela ne voulait pas dire que l’état de santé de Gérard ne le préoccupait pas, mais l’orage de la veille avait épargné certains secteurs et des moissonneuses-batteuses étaient en action. Il devait s’assurer que tout allait bien pour ses employés qui les faisaient tourner. De plus, il devait passer chez son assureur afin de lui expliquer la situation. Mais il avait promis à Élise qu’il trouverait un moment pour se rendre à l’hôpital et qu’il emmènerait Laurence.

Le soir, le père et la fille laissèrent Élise préparer le dîner et s’en allèrent à l’hôpital. Dans la voiture, ils parlèrent de la catastrophe.

― Il a eu une baisse de tension d’après les pompiers, dit Jacques.

Ce matin, aux urgences, quand on l’avait ausculté et amené dans une chambre, un infirmier lui avait même dit que ses muscles n’avaient certainement pas été alimentés suffisamment et se seraient peut-être bloqués. Après avoir rapporté ces éléments à sa fille, celle-ci fit :

― Curieux !

― On m’a dit aussi que son corps n’avait pas senti venir ses limites.

― N’importe quoi !

L’an dernier, Jacques n’aurait pas dû l’embaucher. Il savait que son père exigeait beaucoup trop de lui, qu’il pouvait même abuser de ses forces. Seulement, Gérard avait tellement insisté pour conduire une moissonneuse-batteuse, qu’il avait accepté de le prendre. Il avait même renouvelé son contrat pour cette saison.

Ce dernier dormait quand ils arrivèrent. Il ouvrit les yeux et sourit en voyant Laurence. À son patron, il se dit navré pour la machine.

― Pour la mosba, ce n’est pas un problème. Demain, j’en rachèterai une autre. Par contre, toi, tu reviens de loin.

― L’ennui, c’est que je ne me souviens de rien. Ce matin, votre femme ne m’a rien dit, mais des copains sont venus me voir et m’ont raconté l’histoire.

― Repose-toi ! Et surtout, ne t’inquiète pas. Tu n’es pas responsable.

Tu es vivant et tu n’as rien de cassé. C’est l’essentiel !

Ils avaient quitté Gravionne, une agglomération de dix mille habitants où se situait le centre hospitalier. Dans quelques minutes, ils allaient arriver chez eux, à Brissac, un hameau où Jacques tenait son entreprise. À sa fille, qui s’était enfermée dans un profond silence, il demanda :

― À quoi penses-tu ? À Gérard ?

― Non !

― À ton frère ?

― Ce n’est pas mon frère !

― Vous êtes fâchés ?

― Oh non, bien au contraire !

― Ça veut dire quoi, tout ça ? Explique-toi !

― Tu seras mis au courant en temps voulu.

― Ah bon ! Que de mystère !

Six habitations composaient le hameau de Brissac situé à quatre kilomètres de Gravionne. Une route communale le traversait et l’entreprise Louison était l’unique centre d’intérêt. Cette dernière se distinguait par la longueur de ses trois hangars qui abritaient le matériel agricole, mais aussi par sa superbe maison entourée de fleurs et d’arbustes décoratifs.

En cet été 1959, les moissonneuses-batteuses étaient dans la nature. Ne restait à l’abri que les tracteurs, les remorques, les semoirs, les charrues et tant d’autres appareils en attente de travaux à venir. Tous ces engins, en action ou non, réclamaient un entretien constant. Tout seul, Jacques n’y parvenait pas. Il y avait des pièces lourdes à changer ou des machines difficiles à réparer qui exigeaient l’effort de deux hommes. Un employé faisait office de mécanicien à longueur d’année.

Au début du printemps de l’année 1960, Serge Trudeau assurait la maintenance du matériel. L’an dernier, il avait obtenu son CAP d’ajusteur-soudeur et, en septembre, Jacques l’avait embauché. En ce moment, il vérifiait les bancs de scie des moissonneuses-batteuses. Il devait changer des dents ébréchées ou cassées. Ce travail, comme le graissage, était simple et ne demandait pas la présence d’un autre homme. Ces conditions plaisaient à Serge qui appréciait beaucoup la solitude. Il supportait son patron par devoir et respect, mais il devenait rapidement insupportable dès l’instant qu’il côtoyait, sur son lieu de travail, quelqu’un ayant plus ou moins son âge. Sous le grand hangar métallique, quinze machines de la même marque s’alignaient, laissant juste la place à un entrepôt et à l’aire de réparation avec ses établis et ses outils. Elles étaient jaunes et se ressemblaient toutes. Leur nombre donnait de l’importance à l’entreprise et à la famille Louison, un signe extérieur de richesse.

Entre les bâtiments et la forêt qui, au loin, s’étendait à flanc de coteau, on trouvait, au bout d’un pré où paissaient des brebis, un vaste étang sur les berges duquel poussaient des saules pleureurs. Quand elle était en vacances et qu’il faisait beau, Laurence aimait se promener tout autour. Pour elle, le lieu était idéal pour réfléchir ou pour penser à l’homme de son cœur. Elle marchait lentement, se réjouissait quand des canards s’arrachaient des roseaux et s’envolaient bruyamment. Elle s’asseyait un moment sur l’une des grosses pierres déposées ici et là, et elle repartait, tout heureuse de s’être mise en symbiose avec la nature. Parfois, Jean-Paul Mangin, un adolescent de seize ans, venait pêcher, ou bien il l’accompagnait. Alors, ils allaient par les chemins et discutaient de choses et d’autres.

Jean-Paul habitait de l’autre côté de la voie ferrée qui desservait Gravionne. Ses parents avaient estimé qu’il était assez grand pour se déplacer en mobylette et ils lui en avaient acheté une toute neuve. Quand il venait, il la déposait méticuleusement sous le hangar des moissonneuses-batteuses, plus exactement dans un endroit de l’atelier.

Le jeune garçon était un peu attardé. Sa voix était douce et il gardait son calme en toute occasion. Selon Élise, c’était un enfant merveilleux, gentil, poli. Un soir, pendant les vacances de printemps, en venant reprendre son vélomoteur, il eut une discussion avec Trudeau. Il s’était promené tout l’après-midi avec Laurence et la joie qu’il en tirait le poussa à dire ce qu’il avait sur le cœur.

― On est allé jusqu’au bois.

― Qu’est-ce que ça peut me faire ?

― On a discuté tout au long du chemin.

― Et alors ?

― J’ai même cueilli des coucous et je lui ai fait un bouquet.

― Elle était contente ?

― Oh oui ! Quand je serai plus grand, on va se marier.

― Elle est beaucoup plus vieille que toi !

― Ça n’a pas d’importance !

― Et puis, vous êtes en famille !

― Je ne savais pas !

― D’accord, c’est très éloigné. Ça remonte au moins à vos arrières, arrière-grands-mères.

― Ça ne fait rien ! Plus tard, je l’épouserai ! Elle est si belle !

Jean-Paul imaginait souvent des situations irréelles. Il venait d’en apporter une preuve, mais il était heureux. De plus, il savait, depuis toujours, qu’il était accueilli les bras ouverts à chaque fois qu’il venait chez les Louison. Demain, il se présenterait avec son matériel de pêche, avait-il dit à Serge Trudeau. Il était certain de prendre beaucoup de poissons dans l’étang.

Effectivement, le lendemain soir, Jean-Paul avait fait une petite friture et il était fier en la montrant à Serge. Il avait dans sa bourriche une dizaine de gardons, quatre brèmes et deux grosses tanches. Mais il était un peu déçu : Laurence et sa mère n’en avaient pas voulu.

― J’aurais tant aimé qu’elles me les prennent.

― Mais puisqu’elles t’ont dit que ton papa et ta maman seraient heureux de les manger, intervint Jacques qui arrivait dans son dos.

― On aurait pu partager ?

― Prends-en donc autant demain et on en gardera quelques-uns.

― D’accord ! Je vais me débrouiller pour qu’il y en ait davantage.

Jean-Paul enfourcha sa mobylette et partit, laissant sur place son matériel de pêche. L’idée de revenir le rendait tout heureux. Le lendemain matin, il irait dans la porcherie, récupérerait de la farine et, dans la chaudière, quelques pommes de terre cuites qu’il écraserait. Il ferait une sorte de mixture qu’il jetterait dans l’eau pour attirer les poissons. Il avait vu les grandes personnes procéder de cette façon.

À l’approche de la voie ferrée, les barrières automatisées commençaient à s’abaisser. Jean-Paul arrivait au bas d’une côte et se mit à actionner ses poignées de freins. Seulement, après avoir entendu un bruit sec, il serra dans le vide. Il poursuivit donc sa course à la même allure et avec étonnement. Son front heurta la barre transversale qui le désarçonna. Le vélomoteur, passant par-dessous, fut accroché par l’autorail qui le lâcha dix mètres plus loin.

Au centre hospitalier de Gravionne, dans la salle d’attente, Jacques Louison, sa femme et sa fille, reçurent les Mangin complètement affolés. Leur fils s’était retrouvé sur la route dans un triste état. Les deux familles attendaient dans le silence le résultat des premiers soins. Au bout d’un moment, comme pour masquer l’angoisse qui les saisissait, ils se mirent à parler à voix basse. Bernard, le père de Jean-Paul, s’exprima le premier.

― Une machine toute neuve ! Il l’a eu pour ses étrennes ! Je ne comprends pas. Il est allé trop vite. Il a freiné trop tard.

― On n’aurait pas dû lui acheter cette mobylette, dit Aimée, la mère.

― Mais, il a tellement fait la comédie pour l’avoir.

― Encore une chance que la barrière l’a arrêté. Il aurait pu passer sous la micheline, ajouta Jacques.

― Parle pas de malheur, fit Élise.

Peu de temps après l’accident, un docteur et les pompiers s’étaient présentés sur les lieux. Jacques, qui par bonheur se trouvait dans les parages, avait été averti et s’était précipité vers le passage à niveau. Quand il était arrivé, on emmenait déjà Jean-Paul à l’hôpital. Il avait récupéré le vélomoteur désarticulé, quelques poissons qui traînaient le long de la voie ferrée et était rentré chez lui à vive allure.

― Ce qui est surprenant, c’est qu’à chaque fois qu’il est en vacances, il veut à tout prix aller chez vous. Ça doit vous importuner, à la longue, demanda Aimée.

― Mais pas du tout, bien au contraire, répondit Élise.

―J’aimerais bien qu’il m’aide un peu dans les champs quand il est en congé. Mais pas moyen. C’est Brissac qui l’attire et on ne peut pas le retenir, précisa Bernard.

― On ne va tout de même pas le mettre à la porte.

Élise terminait sa phrase quand on vint les avertir que Jean-Paul était installé dans sa chambre. Le jeune garçon était dans le coma. Aucune fracture n’avait été enregistrée. Par contre, sa colonne vertébrale avait été touchée et il devrait se déplacer un certain temps en fauteuil roulant. En sortant de l’hôpital, Aimée se lamenta :

― Pourvu qu’il puisse marcher un jour !

À table, Jacques s’étonna finalement que Jean-Paul vînt presque quotidiennement à la maison. Élise n’y voyait aucun mal, aucune gêne : l’adolescent était sans histoire. Elle en avait toujours fait l’éloge et, après l’énoncé des nombreuses qualités qu’elle lui attribuait, elle devint sombre quand lui revint à l’esprit le triste événement qui lui fit dire : « pauvre enfant ». Laurence mit enfin les choses au clair.

― Il est tout de même un peu collant ! Je ne peux pas faire un pas sans qu’il soit dans mon dos.

― Il se fait sans doute des idées, dit Jacques.

― Je ne vois pas ce que vous voulez dire, s’étonna Élise.

― Je me trompe peut-être, mais c’est un faible d’esprit, et dans ce cas, il est probable qu’il s’imagine des situations du domaine de l’impossible.

― Tu n’es pas en train de me dire qu’il est amoureux de Laurence ?

― C’est fort probable !

Le jour de l’accident, Jacques avait introduit la mobylette tordue dans sa 2CV fourgonnette. Le lendemain, il la sortit et alla la déposer au fond de l’atelier. Trudeau arrêta son travail pour contempler les dégâts et il donna son avis :

― Comme elle est là, elle est morte !

― C’est ce que je pense.

Jacques était pressé, sinon, il aurait étudié l’engin de plus près. Selon lui, Jean-Paul n’était pas un fou de la vitesse. Il était habitué au passage à niveau. Il avait forcément su que le train arrivait. Le feu rouge, la sonnerie, la barrière qui s’abaissait, tout ça avait dû l’alerter à temps. Pour stopper, il avait obligatoirement freiné. Que s’était-il donc passé ? Il venait d’avoir ces éléments à l’esprit alors qu’il roulait en direction d’un champ qu’un de ses employés labourait. Il revint donc à ses responsabilités. Ainsi, la mobylette de Jean-Paul laissa la place, hélas, à d’autres soucis.

Élise était toujours très bouleversée. L’accident et la discussion d’hier soir l’avaient déstabilisée, et elle ne savait plus quoi penser. « Jean-Paul, amoureux de ma fille ? Non, ce n’est pas possible », se dit-elle. Laurence avait presque vingt et un ans et le jeune garçon, tout juste seize. Pour elle, ça n’avait pas de sens. Ce que supposait Jacques était complètement farfelu. Elle repensa au drame et elle fut décontenancée. Elle revit aussi Gérard Laffont dans le ravin et elle ne put s’empêcher, comme à chaque événement tragique, d’en attribuer les effets à la sorcellerie.

Elle s’apprêta à finir de remplir le colis pour son soldat de fils qui risquait sa vie en Algérie quand Laurence l’arrêta.

― Ne le ferme pas tout de suite. Solange va apporter quelques fromages de chèvre.

― Quand ils vont arriver là-bas, ils seront durs comme de la pierre. Tu crois que ton frère va pouvoir les manger ?

― D’abord, ce n’est pas mon frère et tu le sais très bien. Quant aux fromages, j’ai demandé à ce qu’ils ne soient pas trop secs.

― Comment ça, ce n’est pas ton frère ? Alors que je vous ai élevé comme si vous étiez de la même famille !

― N’empêche qu’il ne t’a pas fait mal au ventre.

― Tu ne m’as jamais tenu de tels propos. Qu’est-ce qui se passe ? Vous êtes fâchés ?

― Absolument pas ! D’ailleurs, nous nous écrivons chaque semaine ! Tu devrais le savoir, c’est toi qui reçois le courrier.

Laurence avait le permis de conduire et elle était au volant de la berline familiale. Elle se dirigeait vers Gravionne où elle posterait le colis et sa lettre. Ensuite, elle rendrait visite à Jean-Paul. Cette dernière démarche l’ennuyait un peu, car elle éprouverait de la peine en le voyant sous perfusion. Mais bientôt, elle reprendrait l’école et serait dispensée d’hôpital.

Le dernier jour des vacances de printemps, elle se promenait autour de l’étang sous un ciel sans nuage. Elle pensait surtout à son mariage avec celui qu’elle avait toujours aimé. Elle savait qu’elle devrait franchir l’obstacle que ses parents allaient certainement lui opposer. Mais elle serait bientôt majeure et, à deux, rien n’était impossible, notamment quand l’amour était présent.