9,99 €

Mehr erfahren.

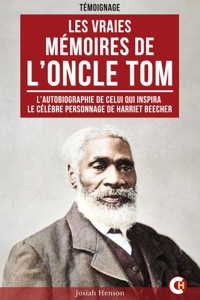

- Herausgeber: CurioVox

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

« Derrière le personnage de roman se cache une voix bien réelle : celle d’un homme qui a connu l’esclavage. »

Bien avant que La Case de l’Oncle Tom de Harriet Beecher Stowe n’émeuve le monde entier, il y eut un homme : Josiah Henson. Né esclave en 1789 dans le Maryland, témoin d’injustices et de violences indicibles, il parvint à s’évader vers le Canada et consacra sa vie à la liberté et à la lutte contre l’oppression. Ses mémoires, publiées pour la première fois au XIXᵉ siècle, sont le récit brut et bouleversant d’une existence marquée par la servitude, la foi et le courage.

Dans ces pages, Henson raconte son enfance brisée par la vente de son père, la cruauté de ses maîtres, mais aussi son éveil spirituel, son rôle de prédicateur et son combat pour sauver d’autres esclaves en fuite grâce au Chemin de fer clandestin. Plus qu’un témoignage, c’est une leçon de dignité, d’humanité et de résistance.

Un texte essentiel, à la fois document historique et cri de liberté, qui continue de résonner aujourd’hui.

Un livre incontournable pour tous les passionnés d’histoire de l’esclavage, de récits autobiographiques et de luttes pour la liberté.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Josiah Henson naquit le 15 juin 1789 dans le comté de Charles, Maryland, et mourut le 5 mai 1883 à Dresden, Ontario. Né en esclavage, il assista dès son plus jeune âge aux cruautés du système, notamment quand son père reçut cinquante coups de fouet pour avoir défendu sa famille.

Vendu plusieurs fois avant ses 18 ans, Henson tenta d'acheter sa liberté en 1830 après avoir économisé 350 dollars, mais son maître le trompa. Il s'enfuit alors vers le Haut-Canada (Ontario actuel) en 1830 avec sa famille. En 1834, il fonda la communauté Dawn près de Dresden pour accueillir les esclaves fugitifs.

Devenu conférencier et écrivain, il publia son autobiographie "La Vie de Josiah Henson, ancien esclave" en 1849, recevant des éloges internationaux. Son récit inspira directement Harriet Beecher Stowe pour son célèbre roman "La Case de l'oncle Tom" (1852). Conducteur sur le chemin de fer clandestin, il rencontra même la reine Victoria en Angleterre.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

© CurioVox

Bruxelles - Paris

http://www.curieuseshistoires.net

Les éditions CurieusesHistoires vous invitent à découvrir des milliers d’histoires fascinantes sur https://www.curieuseshistoires.net et à nous rejoindre sur Facebook et tous les autres réseaux sociaux pour encore plus de contenus captivants ! Collection dirigée par Louis-Jourdan Leclercq.

ISBN : 9782390840060 – EAN : 9782390840060

Toute reproduction ou adaptation d’un extrait quelconque de ce livre par quelque procédé que ce soit, et notamment par photocopie ou microfilm, est interdite sans autorisation écrite de l’éditeur.

Josiah Henson

Les Vraies MÉMOIRES de

L’ONCLE TOM

L’autobiographie de celui qui inspira le célèbre personnage de Harriet Beecher

Mon premier souvenir

L’histoire de ma vie, que j’entreprends de raconter, est pleine d’événements saisissants. Peu d’hommes ont été appelés par la divine Providence à traverser des angoisses plus poignantes, des joies plus profondes. Quand je jette un coup d’œil en arrière sur les scènes diverses qui se sont succédé dans une période de plus de quatre-vingts ans, chacunes d’elles me remplirent d’un étonnement nouveau. J’aime me les rappeler, à m’y arrêter, comme les Israélites se plaisaient à évoquer le souvenir des prodiges qui accompagnèrent leur délivrance de la servitude d’Égypte. Le temps a adouci ce qu’il y avait d’amer dans ces souvenirs. Les souffrances d’autrefois me semblent maintenant un rêve. Mais les leçons de patience qu’elles m’ont laissées me font bénir Dieu de ce qu’il a daigné discipliner mon âme au sein de cette ardente fournaise et par l’effet de ces coups douloureux.

Je suis né, le 15 juin 1789, dans le comté de Charles (Maryland), dans la ferme de M. Francis Newman, située à un mille1 de Port-Tobacco. Ma mère, esclave du docteur Josiah Mac Pherson, avait été louée à M. Newman, à qui mon père appartenait. Le seul événement de cette époque dont j’aie gardé la mémoire est relatif à mon père. Il revint un jour, la tête ensanglantée et presque fou de rage et de douleur. Voici ce qui s’était passé :

Peu de temps auparavant, le régisseur ayant brutalement attaqué ma mère, mon père s’était élancé sur lui comme un tigre. En un clin d’œil, il l’eut terrassé et il l’aurait peut-être tué sans les supplications de ma mère et la promesse que fit le misérable de ne jamais souffler mot de cette affaire. Mais il tint sa promesse comme les êtres vils et lâches tiennent les leurs, aussi longtemps que dura le danger.

Les lois des États à esclaves fournissaient de trop faciles moyens de vengeance pour que le misérable n’en profitât pas. Il porta plainte. Un Noir frapper un Blanc ! Il n’en fallait pas davantage pour mettre en feu tout le pays. Peu importait le genre de provocation, de cela, on ne s’en inquiétait point.

Les autorités poursuivirent mon père. Il fut condamné à recevoir cent coups de fouet, puis à avoir l’oreille droite clouée au poteau du supplice et ensuite séparée du corps. Pour se soustraire à ce châtiment, mon père se cacha pendant quelque temps dans les bois, rôdant la nuit autour des cabanes afin de se procurer un peu de nourriture. Mais, à la longue, traqué de toutes parts, il finit par se rendre.

Au jour fixé, les Nègres des plantations voisines ayant reçu l’ordre d’être présents, un vigoureux forgeron, nommé Lewis, fut chargé d’exécuter la sentence. Le dos à nu, mon père reçut d’abord une cinquantaine de coups, pendant lesquels ses cris d’agonie pouvaient s’entendre à un mille de distance. Puis le bourreau s’arrêta. Bien que mon père eût frappé un Blanc, on ne devait point mettre sa vie en danger, parce que c’était un esclave de prix. Des hommes expérimentés lui tâtèrent le pouls. Mais on ne courait aucun risque, on pouvait aller jusqu’au bout. Et, de nouveau, le fouet retomba sur le dos lacéré de la victime. Ses cris allèrent s’affaiblissant jusqu’à ce qu’un gémissement sourd répondît seul aux derniers coups. Sa tête fut alors poussée contre le poteau, son oreille y fut clouée, puis une lame de canif la détacha, et elle resta sanglante à cette place.

Un hourra accueillit cet acte de barbarie et la foule assemblée s’écria : « Il n’a que ce qu’il mérite pour avoir frappé un Blanc ! »

Pour cette populace ignorante et dégradée qui, dans le Maryland, se repaissait de tels spectacles, le Blanc qui, en apprenant qu’un Nègre avait osé lever la main sur un de ses semblables, n’aurait pas ressenti une indignation assez vive pour être prêt à le faire brûler vif, eût mérité d’être honteusement chassé du pays.

Au dire de tous, à ce que j’appris plus tard, mon père avait eu jusqu’à cette époque un bon caractère et beaucoup de gaieté. C’était le boute-en-train de tous les divertissements. Son banjo était la vie de la ferme au temps des fêtes. Il en jouait pendant des nuits entières pour faire danser les autres Nègres. Mais, à partir de ce jour, une transformation complète s’opéra en lui. Il devint taciturne, morose, revêche. On ne put plus rien en obtenir. Il s’absorbait dans la méditation de ses griefs. Ni les menaces ni la crainte d’être vendu dans le Sud, ce qui était la terreur des esclaves du Maryland, ne purent le rendre plus traitable. Il fut donc envoyé à Alabama. Ce qu’il devint dans la suite, ni ma mère ni moi, nous ne l’avons jamais su. Mais le jour vient où les choses cachées seront mises en lumière !

C’est ainsi que débute mon histoire.

Ma première grande épreuve

Après la vente de mon père, le docteur Mac-Pherson refusa de laisser ma mère plus longtemps chez Newman. Elle revint donc sur sa plantation. Le docteur était un homme bon, généreux, libéral, infiniment plus humain que ne l’étaient en général les possesseurs d’esclaves. Le pouvoir absolu dont il était investi non seulement ne le porta jamais à commettre aucun acte de cruauté, mais il ne permettait même pas qu’on nous frappât.

Comme j’étais le premier enfant nègre qui lui appartînt par la naissance, je fus toujours son favori. Il me donna son nom de baptême, Josiah, et me nomma Henson, en souvenir d’un de ses oncles qui s’était distingué comme officier dans la guerre de l’Indépendance. Mon séjour chez lui fut le point lumineux de mon enfance. Lumineux, sans doute, mais hélas ! trop vite évanoui. L’excellent docteur n’était pas exempt de cette faiblesse à laquelle succombent dans un milieu de dissipation les natures très sociables. Il aimait les plaisirs de la table. Malheureusement, malgré sa bontéde cœur et sa bienveillance illimitée, qui le faisaient considérer presque comme un saint, il ne sut pas réprimer des habitudes d’intempérance qui occasionnèrent sa mort.

Deux de ses Nègres le trouvèrent un matin étendu sans vie dans un petit ruisseau, qui n’avait pas un pied de profondeur. La veille, il avait assisté à un banquet. Probablement à son retour, il était tombé de cheval et son état d’ivresse ne lui avait pas permis de traverser le cours d’eau sans danger.

« Voici la place où Massa s’est noyé ! » J’entends encore retentir ces lugubres paroles pendant qu’on me montrait l’endroit.

Les deux ou trois ans que ma mère et sa jeune famille, composée de six enfants, venaient de passer chez le docteur avaient été d’heureuses années. C’était une bonne mère que la nôtre et une femme d’une profonde piété. Elle désirait par-dessus tout nous inspirer des sentiments religieux.

Je ne saurais dire où ni quand elle avait acquis la connaissance de Dieu et appris l’Oraison dominicale. Mais elle nous la faisait répéter fréquemment. Je me rappelle avoir vu ma mère bien souvent à genoux et l’avoir entendue prier avec ferveur. Elle répétait plusieurs fois ses demandes, si simplement et en si peu de mots, qu’elles étaient à la portée de mon intelligence d’enfant et sont encore aujourd’hui gravées dans ma mémoire.

Hélas ! cette douce union de famille touchait à son terme, la mort du docteur allait nous disperser. Ses esclaves et ses biens devaient être vendus aux enchères, pour que ses héritiers puissent s’en partager le prix.

Comment dépeindre l’effet produit par la nouvelle de cette vente ? La perspective de voir se briser tous les liens du passé, l’horrible crainte d’être envoyés dans le Sud, la presque certitude d’être séparés des siens, l’examen anxieux de la physionomie des acheteurs, les adieux déchirants entre maris et femmes, parents et enfants, tout cela ne peut être pleinement compris que de ceux qui en ont été les victimes ou les témoins. Malgré mon jeune âge, cette scène douloureuse troubla profondément mon cœur. Tout ce qui se rapporte à cet événement est resté comme photographié dans mon esprit dans ses plus minutieux détails. La foule rassemblée autour de l’estrade sur laquelle nous étions entassés pêle-mêle, l’examen des muscles et des dents, l’exhibition de chaque sujet, les exercices qu’il devait faire pour montrer son agilité, l’air du commissaire-priseur, l’angoisse de ma mère, je revois tout cela en fermant les yeux.

Mes frères furent mis à prix les premiers et vendus l’un après l’autre, tandis que ma pauvre mère me retenait contre elle dans une étreinte désespérée. Mais son tour arriva. Elle fut adjugée à Isaac Riley, du comté de Montgomery. Puis on m’offrit à qui voudrait m’acheter. Ma mère, à moitié folle à la pensée d’être à jamais séparée de nous tous, traversa la foule pour rejoindre Riley. Elle se jeta à ses pieds, embrassa ses genoux et, de cet accent qui ne peut sortir que du cœur d’une mère, le conjura d’acheter aussi son bébé, de lui conserver au moins le dernier de ses enfants ! Pourra-t-on jamais croire que cet homme, non content de fermer l’oreille à cet appel déchirant, administra de si violents coups de canne à la pauvre créature qu’elle fut obligée de ramper à terre pour se mettre hors de son atteinte, mêlant les cris que lui arrachait la douleur physique aux sanglots qui brisaient son cœur. Pendant qu’elle s’éloignait de cet être brutal, je l’entendis s’écrier :

– Ô Seigneur Jésus ! Jusqu’à quand, jusque à quand me faudra-t-il souffrir ainsi ?…

J’avais de cinq à six ans. Je fus acheté par un nommé Robb, qui m’emmena chez lui à plusieurs milles de distance et me plaça dans le quartier de ses Nègres. Il y en avait quarante environ, de tout âge, de toute couleur, de toute condition, qui tous m’étaient inconnus. Naturellement personne ne s’inquiéta de moi. La dégradation de l’esclavage les avait abrutis au point de ne leur laisser aucune sympathie pour les souffrances d’autrui.

Je ne tardai pas à tomber malade et demeurai quelques jours étendu par terre sur un tas de haillons, dans un état d’insensibilité presque complète. De temps à autre, un esclave m’apportait un peu de pain ou de hareng, ce qui ne m’empêcha pas de devenir si faible que je ne pouvais plus me remuer. Cette maladie, cependant, fut un bonheur pour moi. Au bout de quelques semaines, Robb rencontra Riley et m’offrit à lui presque pour rien. Riley refusa d’abord en disant que « ce négrillon allait mourir ». À la fin, il consentit à me prendre en échange d’une petite quantité de fers à cheval, qu’il s’engageait à livrer à Robb si je survivais. Dans le cas contraire, il fut bien entendu qu’il ne lui devrait pas un clou. Robb était aubergiste et loueur de voitures à Montgomery tandis que Riley dirigeait une forge à cinq milles de là. Le marché ainsi conclu, je ne tardai pas à rejoindre ma mère. Ah ! Quel heureux changement pour moi ! Avant, je passais mes journées entières complètement seul, mourant de chagrin et de soif. Maintenant, par les tendres soins de ma meilleure amie terrestre et bien qu’elle n’eût absolument aucun remède à me donner, je ne tardai pas à recouvrer la santé. Je grandis pour devenir un garçon et, plus tard, un homme d’une force peu commune.

Je servis finalement Riley pendant plusieurs années. C’était un homme sans principes, vulgaire, grossier et cruel dans toute sa manière d’être. Il accordait peu de répit au travail incessant de ses esclaves. Il les nourrissait avec une parcimonie qui leur permettait à peine de réparer leurs forces et ne leur offrait aucune sécurité. Sous la tyrannie d’un homme de cette trempe, les esclaves deviennent souvent faux, rampants, perfides et voleurs. Ceux de Riley ne faisaient point exception à cette règle, plusieurs d’entre eux auraient même pu servir de preuve à cette assertion.

Adolescence et jeunesse

Ma première occupation fut de porter de l’eau aux travailleurs, ensuite de tenir le cheval d’une machine à sarcler. Lorsque je fus plus grand, on me confia la garde du cheval de selle de mon maître. Plus tard, on me mit en main une houe et je dus commencer à travailler aux champs. Avant longtemps, je fus capable de faire ma journée comme un homme ou, tout au moins, aussi bien que la plupart de mes compagnons de misère.

La description de notre manière de vivre sur la plantation ne sera peut-être pas déplacée ici. Elle fera mieux ressortir le caractère et les habitudes de l’esclave et le degré d’intérêt que lui portait son possesseur.

Notre principale nourriture consistait en farine de blé, en harengs salés, auxquels on ajoutait en été du petit-lait, et dans les quelques légumes que chacun de nous cultivait dans le coin de terrain qui lui était octroyé à cet effet.

En temps ordinaire, nous faisions deux repas par jour : le déjeuner à midi, après avoir travaillé depuis le lever du soleil, et le souper quand le travail de la journée était terminé. Pendant la moisson, nous faisions trois repas. Notre vêtement d’étoffe grossière consistait pour les enfants en une simple chemise, les hommes avaient de plus un pantalon et les femmes une robe. En hiver, on y ajoutait une jaquette ronde ou pardessus, un bonnet de laine tous les deux ou trois ans et, chaque année, une paire de gros souliers.

Nous logions dans des cases faites de troncs d’arbres enfoncés dans le sol, les planchers étaient un luxe inconnu pour nous. Dans une même hutte étaient entassés, comme un vil bétail, hommes, femmes et enfants, au nombre de dix à douze. Toute idée de convenance ou même de décence en était naturellement exclue.

Nous n’avions ni couchette ni meuble d’aucune sorte. Nos lits n’étaient qu’un amas de paille et de vieux chiffons retenus dans les coins par des planches, avec une seule couverture en hiver pour nous préserver du froid. Aussi, préférions-nous coucher sur les planches, la tête appuyée sur un paquet de vieilles hardes et les pieds exposés à la chaleur d’un feu à demi-couvert. Le vent faisait rage dans nos cases, la pluie et la neige pénétraient sans obstacle à travers les parties disjointes et la terre, imbibée d’humidité, rendait le sol aussi fangeux que celui d’une étable à porcs. Tels étaient les misérables réduits où nous nous parquions la nuit, où nous mangions le jour, où naissaient les enfants, où les malades languissaient faute de soins.

En dépit de ce système peu hygiénique, je devins un robuste et vigoureux garçon. À quinze ans, peu d’hommes m’auraient dépassé au travail ou au jeu. Vif comme un chevreuil, d’une intarissable gaieté, infatigable à la course, j’étais le meilleur coureur, le plus habile sauteur, le lutteur le plus intrépide du pays. Dans les divertissements qui nous réunissaient parfois dans la cuisine du maître ou dans celle de quelque voisin, mes pieds devenaient autant dire invisibles par la rapidité avec laquelle je les remuais. Cette supériorité toute physique me fit considérer par mes compagnons d’esclavage et par Riley lui-même comme un garçon merveilleusement doué, et l’on me prédit que, parvenu à l’âge d’homme, j’accomplirais de grandes choses. Ma vanité enflammée par ces éloges me portait à partager la bonne opinion qu’on avait de moi.

Jules César n’ambitionna jamais avec plus d’ardeur, la couronne impériale, que moi l’honneur de surpasser tous mes compétiteurs, soit dans les travaux de la ferme, soit dans les exercices du corps et je doute que le triomphe l’eût rendu de moitié aussi heureux. Un mot d’encouragement du despote qui nous tenait sous son joug m’électrisait pendant des semaines entières. Dieu soit loué de ce que, bien que comprimée par des circonstances défavorables, la joyeuse exubérance de la jeunesse ne peut tarir, surtout chez le Nègre au cœur léger ! Le maître le plus exigeant, le plus rigide, n’aurait pu, ni par les menaces ni par le fouet, nous dépouiller de notre insouciante gaieté. Dans tous les cas, Riley n’y parvint jamais avec moi.

J’ai conservé la mémoire de plus d’un bon moment se rapportant à cette période de ma vie et, de fait, je dois avouer qu’alors j’aurais trouvé le moyen de me divertir quand bien même il m’eût fallu vivre en compagnie des crapauds et des serpents à sonnette dans les marécages d’Okafénoke. L’esclavage fit de son mieux pour me rendre misérable. Mais arrière de moi, tristes souvenirs de cases tourbeuses, de pieds gelés, de fatiguant travail aux ardeurs du soleil, avec accompagnement de coups et de blasphèmes ! Faites place aux gaies réminiscences des fêtes de Noël, aux danses devant la porte du vieux Massa, à nos visites nocturnes au verger, à la capture des poulets égarés dont nous nous régalions de si bon cœur et à tant de tours pleins d’adresse pour esquiver le travail auquel nous étions condamnés !

Le Dieu qui permet les gambades des agneaux, les folles parties des jeunes chats, le chant mélodieux des oiseaux, les bonds du poisson dans la mer, m’avait donné à moi, enfant de la race africaine, un cœur joyeux, plein de vie et d’entrain.

Il est vrai de dire que ces vacances de Noël, pendant lesquelles nous jouissions d’une liberté relative, étaient généralement suivies d’une réaction, sous l’influence de laquelle le maître nous tyrannisait plus que de coutume et jurait d’une manière encore plus effroyable. Mais nous n’avions pas moins joui du plaisir et profité de cette liberté momentanée.

À côté de ces souvenirs agréables, j’en ai conservé d’autres d’une nature plus élevée. J’appris de bonne heure à mettre mon esprit d’aventures au service de mes compagnons de souffrance. L’esclavage, déjà si dur pour l’homme, l’est encore beaucoup plus pour la femme. Celle-ci se voit le plus ordinairement forcée, malgré la maladie, d’accomplir son pénible labeur sans interruption. Aussi sa condition est-elle de nature à éveiller la sympathie de tout cœur qui n’est pas entièrement fermé au sentiment de la pitié. Les misères dont j’ai vu tant de ces pauvres femmes accablées m’ont souvent oppressé d’un poids bien douloureux.

Nul chevalier du Moyen Âge, arrachant une noble châtelaine des mains d’un cruel oppresseur, ne se sentit agité de sentiments plus dévoués, plus désintéressés que les miens lorsque, courant à la poursuite d’une volaille, je parvenais à la cacher jusqu’à la nuit, pour la porter à quelque pauvre négresse exténuée de fatigue et de souffrance, pour laquelle cette nourriture réconfortante était un luxe hautement apprécié. Aucun Écossais des frontières, prélevant une redevance forcée ou faisant main basse sur un troupeau de bétail, n’était plus convaincu d’être dans l’exercice de son droit, que je ne l’étais moi-même en conduisant un porc ou un mouton dans les bois pour le tuer, afin de rassasier ceux que le maître laissait mourir de faim.

Était-ce mal ? Tout ce que je puis dire, c’est qu’aujourd’hui ma conscience ne m’a dressé aucun reproche à cet égard. Mais, à cette époque, je considérais ces actes comme excellents en eux-mêmes. Je les croyais honnêtes, moraux, héroïques. Ce fut mon apprentissage dans l’art de faire le bien, dans l’exercice de la vraie sympathie et dans la protestation légitime contre tout ce qui est injuste, abusif et cruel. Ainsi me furent révélées les tendances chevaleresques de ma nature. Que je l’aurais aimée cette antique chevalerie avec son cortège de châteaux forts, de joutes de tournois, de hauts faits d’armes ! Mais, étant né en d’autres temps et dans des conditions toutes différentes, elle ne me passionnait pas moins sous le costume plus modeste de Sambo le paladin, de Dina la dame opprimée et du vieux Riley le farouche tyran.

Les années s’écoulèrent. Depuis longtemps, le régisseur, dans un but tout personnel, ne se faisait pas faute de dépouiller Riley. Ayant été pris un jour en flagrant délit de vol, il fut renvoyé. Cette circonstance, jointe au zèle que j’avais déployé jusqu’alors dans mes travaux, me valut d’être élevé à la charge de surveillant. Fier de cette position nouvelle, je m’arrangeai pour faire rapporter à la propriété plus du double de son produit annuel, non en surchargeant mes compagnons d’esclavage, mais en obtenant d’eux un travail plus joyeux, plus volontaire et, partant, plus rémunérateur.

J’avais mis mon orgueil à me rendre maître de tout ce qui était relatif à la bonne gestion d’une ferme. Mais, comme toute ambition, la mienne reçut pour récompense un surcroît de peine et de responsabilité. J’avais à veiller à la récolte du froment, à celles du blé, de l’orge, de l’avoine, des pommes de terre et du tabac. Souvent, je devais partir à minuit pour me rendre à quelque marché éloigné. Il me fallait conduire le wagon jusqu’au jour, par des chemins impraticables et des temps affreux. Pour tout remerciement, je recevais neuf fois sur dix, en rentrant exténué de fatigue et de besoin, des injures grossières pour n’avoir pas su tirer un prix plus élevé de mes denrées. Mon maître, on le sait, était un affreux blasphémateur. Aussi, bien qu’il fût convaincu de l’utilité de mes services, était-il trop abruti pour m’accorder en retour une parole d’encouragement ou pour me traiter au moins d’une manière convenable.

Mais, avant que je fusse parvenu à ce poste important, il s’était produit en moi un changement qui devait exercer sa bienfaisante influence notable sur mon développement intellectuel, moral et religieux : je veux parler de ma conversion.

Ma conversion

De toutes les bénédictions terrestres, il n’en est aucune comparable à celle d’une bonne mère. La mienne était chrétienne longtemps avant ma naissance. Aussi loin que remontent mes souvenirs, je me rappelle l’avoir entendue prier pour moi et ses prières faisaient sur mon cœur, alors que je n’étais qu’un jeune garçon, une impression qui ne s’est jamais effacée. Heureux l’enfant qui a reçu en patrimoine les prières de sa mère ! Pour moi, je bénis Dieu de m’avoir fait naître d’une femme aussi pieuse et aussi excellente !

Mon cœur est également pénétré de gratitude chaque fois que je prononce le nom de John Mac-Kenny, l’homme vénérable qui, le premier, m’a fait connaître la voie du salut. Il habitait Georgetown, à quelques milles seulement de la plantation de Riley. Il exerçait la profession de boulanger et était connu comme un chrétien d’une droiture et d’une charité exemplaires. Il avait une profonde horreur de l’esclavage. Aussi refusa-t-il toujours d’avoir des Nègres à son service, même ceux que leurs maîtres louaient. Il préférait travailler de ses propres mains et ne s’adjoindre que des hommes dont le travail était libre, quand il pouvait s’en procurer. Sa réputation était grande et il était fort respecté, non seulement, parce qu’il s’abstenait de posséder des esclaves, ce que personne autour de lui ne considérait comme mal, mais à cause de son irréprochable probité. De temps en temps, il exerçait les fonctions de prédicateur dans les environs, car les pasteurs étaient assez rares à cette époque.

Un dimanche qu’il devait présider une réunion à trois ou quatre milles de distance, ma mère m’engagea à demander la permission d’y assister. J’avais été si souvent battu pour avoir fait des demandes de ce genre que je refusai net. Ma mère s’approcha de moi et me dit :

– Allons, mon enfant, demande au maître de t’y laisser aller.

– Non, répondis-je, j’ai peur d’être battu.

– Va le lui demander, reprit-elle avec insistance.

Je m’éloignai en refusant d’obéir. Elle était appuyée contre une barrière, je la vis baisser la tête et pleurer. Touché de son chagrin, je lui dis :

– Mère, j’y vais.

– C’est bien ! répondit-elle.

Sans plus tarder, je me rendis à la maison. Avant que j’en eusse franchi le seuil, Riley aperçut mon ombre et, se retournant, me demanda ce que je voulais.

– Je venais demander à Massa si je puis aller à la réunion.

– Où ?

– À Newport-Mill.

– Qui doit prêcher ?

– M. Mac-Kenny.

– Pourquoi veux-tu l’entendre prêcher ?

Question embarrassante. Je n’en savais absolument rien, je le lui dis.

– Quel bien cela te fera-t-il ?

Autre difficulté.

– Qui t’a mis cela en tête ?