4,99 €

Mehr erfahren.

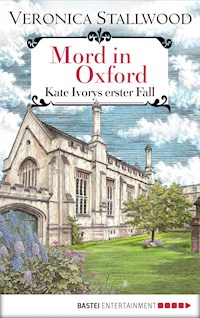

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kate Ivory

- Sprache: Deutsch

In der berühmten Bodleian-Bibliothek in Oxford verschwinden immer wieder wertvolle Bücher. Kate Ivory wird damit beauftragt, den Dieb zu entlarven. Die Angestellten der Bibliothek begegnen Kate mit großem Misstrauen, denn für das Verschwinden der Bücher kommen erstaunlich viele Personen in Frage. Im Verlauf ihrer Recherchen stößt Kate immer wieder auf Berichte über einen Mord: Ein Jahr zuvor war eine junge Bibliothekarin erdrosselt aufgefunden worden. Könnte es einen Zusammenhang mit den Diebstählen geben? Als ein Teilnehmer an einem Lehrgang für Kreatives Schreiben beunruhigende Manuskripte einreicht, in denen anscheinend ein Unbekannter ein entsetzliches Verbrechen gesteht, spitzt sich die Lage zu ...

Ein neuer Fall für die ermittelnde Schriftstellerin Kate Ivory. Eine atmosphärische Kriminalserie mit einer besonderen Heldin, deren scharfe Beobachtungsgabe und ungewöhnliche Methoden die gemütliche britische Stadt Oxford ordentlich durchwirbeln. Perfekt für Liebhaber von intelligenter und charmanter Cosy Crime, für Leser von Martha Grimes und Ann Granger.

"Stallwood gehört zur ersten Riege der Krimiautoren." Daily Telegraph

"Unterhaltung pur!" Daily Mail (über "Ruhe sanft in Oxford")

"Atmosphärisch und fesselnd!" The Sunday Times (über "Der Tod kommt rasch in Oxford")

"Stallwoods Heldin sprüht vor Intelligenz und Witz." The Time

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 385

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber das BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungDanksagungI1. KapitelII2. KapitelIII3. KapitelIV4. KapitelV5. KapitelVI6. KapitelVII7. KapitelVIII8. KapitelIX9. KapitelX10. KapitelXI11. KapitelXIIÜber das Buch

In der berühmten Bodleian-Bibliothek in Oxford verschwinden immer wieder wertvolle Bücher. Kate Ivory wird damit beauftragt, den Dieb zu entlarven. Die Angestellten der Bibliothek begegnen Kate mit großem Misstrauen, denn für das Verschwinden der Bücher kommen erstaunlich viele Personen in Frage. Im Verlauf ihrer Recherchen stößt Kate immer wieder auf Berichte über einen Mord: Ein Jahr zuvor war eine junge Bibliothekarin erdrosselt aufgefunden worden. Könnte es einen Zusammenhang mit den Diebstählen geben? Als ein Teilnehmer an einem Lehrgang für Kreatives Schreiben beunruhigende Manuskripte einreicht, in denen anscheinend ein Unbekannter ein entsetzliches Verbrechen gesteht, spitzt sich die Lage zu …

Über die Autorin

Veronica Stallwood kam in London zur Welt, wurde im Ausland erzogen und lebte anschließend viele Jahre lang in Oxford. Sie kennt die schönen alten Colleges in Oxford mit ihren mittelalterlichen Bauten und malerischen Kapellen gut. Doch weiß sie auch um die akademischen Rivalitäten und den steten Kampf der Hochschulleitung um neue Finanzmittel. Jedes Jahr besuchen tausende von Touristen Oxford und bewundern die alten berankten Gebäude mit den malerischen Zinnen und Türmen und dem idyllischen Fluss mit seinen Booten – doch Veronica Stallwood zeigt dem Leser, welche Abgründe hinter der friedlichen Fassade lauern.

Veronica Stallwood

Letzte Ausfahrt Oxford

Ein Kate-Ivory-Krimi

Ins Deutsche übertragen von Ulrike Werner-Richter

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Deutsche Erstveröffentlichung

Titel der englischen Originalausgabe: Oxford Exit

© 1994 by Veronica Stallwood

Für diese Ausgabe:

Copyright © 2005/2016 by Bastei Lübbe AG, Köln

Lektorat: Gerhard Arth/Stefan Bauer

Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von © shutterstock: Megin

Illustration: © phosphorart/David Hopkins

Datenkonvertierung E-Book:

hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7325-3455-5

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Für Cora Cécile Frances Stallwood und in Gedenken an Frank Stallwood (1910–1978)

Ich danke folgenden Leuten für ihre Hilfe und wirklich unschätzbar wertvolle Unterstützung: Sandra Bailey, Deirdre Barber, Glenys Davies, Richard Gartner, Sally Gutowski-Smith, Robert McNeil, Annabel Stogdon und Maryanne Tubb.

I

Die Ich-Erzählperspektive

Herzlich willkommen zu unserem Kurs Kreatives Schreiben. In diesem Semester möchte ich mit Ihnen die Grundtechniken des Schreibens erarbeiten. Ich werde Ihnen jede Woche ein Thema als Hausaufgabe stellen. Wenn Sie es wünschen, dürfen Sie mir Ihre Arbeit anschließend gerne zur Korrektur überlassen.

Ihre erste Aufgabe wird sein, eine Begebenheit aus Ihrem eigenen Erfahrungsbereich niederzuschreiben. Manche Menschen glauben, in ihrem Leben gäbe es keine besonderen Ereignisse. Trotzdem hat jeder von Ihnen sicher Erlebnisse gehabt, die nur ihm allein widerfahren konnten. Ein solches Erlebnis sollen Sie zu Papier bringen.

Sie wollen aber sicher nicht wissen, wie ich Jenna getötet habe. Oder doch, Mrs. Dolby? Nun, jedenfalls jetzt noch nicht. Die Beschreibung des Todes sollte sich auf Schwarz-Weiß-Fotos beschränken. Sie taugt nicht zur Darstellung in Farbe. Und auf keinen Fall sollte sie in allen Einzelheiten in einem Kurs für Kreatives Schreiben dargelegt werden. Der Tod muss außerhalb der Bühne stattfinden, oder, wie in diesem Fall, neben der Autobahn. Außer Sichtweite, abseits der Ausfahrt. Ausfahrt Oxford. Aber das ist ein Scherz, den ich Ihnen jetzt noch nicht erklären möchte.

Sie wusste es. Ihr muss klar gewesen sein, was geschehen würde. Da waren diese roten und weißen Kegel, und die Schilder, auf denen die Autobahnmeisterei sich für die Baustelle entschuldigte und versprach, die Arbeiten bis zu einem Termin zu beenden, der bereits seit zwei Wochen verstrichen war. Sie muss eine Vorahnung gehabt haben, als ich von der Ausfahrt abbog und den Wagen in die Baustellenzufahrt lenkte. Es begann, dunkel zu werden. Ein düster gelbliches Licht lag über der Landschaft. Aus niedrig hängenden Wolken trommelte Regen auf das Autodach. Über dem flachen Land wirkte der Himmel unendlich weit, und der Regen schien niemals aufhören zu wollen. Als ich ihr sagte, sie solle aussteigen, versuchte sie wegzurennen. Einen Augenblick lang fürchtete ich, sie könne mir entkommen, aber ihre Gummisohlen glitten auf dem feuchten Untergrund aus. Sie strauchelte, krallte sich in den Matsch und schluchzte; ich hatte sie schnell wieder im Griff. Ihr Haar war nass und klebte in Strähnen an ihrer Stirn. Aber das war mir gleich, denn ihr Haar war sowieso nie hübsch gewesen. Ich zog die Kapuze meines Overalls über den Kopf, um mich vor dem Regen zu schützen. Wussten Sie, dass es Overalls gibt, die weder Fasern verlieren noch welche annehmen? Ich wusste es. Keine Fasern an meiner Kleidung und kein Beweismaterial in meinem Auto (was nicht bedeuten soll, dass mich jemals irgendwer verdächtigt hätte; aber Vorsicht hat sich schon immer bewährt). Mit dünnen, an der Oberfläche angerauten Plastikhandschuhen packte ich sie an den Haaren und riss ihren Kopf nach hinten.

Seien Sie genauer. Beschreiben Sie Ort und Zeit der Handlung. Erzählen Sie mir Näheres über Gefühle und Gerüche.

Ich konzentriere mich lieber auf die Beschreibung des Warum und Wann; über das Wer und Wie darf sich jemand anders auslassen.

Hinterher blickte ich auf sie hinab: Die kleine Jenna, die im Tod keinen Deut attraktiver aussah als im Leben, war durch meine Tat wichtig geworden. Man könnte fast sagen, ich habe ihr zu fünfzehn Minuten Ruhm verholfen.

Ich öffnete den Kofferraum meines Wagens (den ich zu Hause mit schwarzen Plastikplanen ausgelegt hatte) und nahm den Spaten heraus. Inzwischen war es fast dunkel. Ich musste im Widerschein der Wolken arbeiten, aber der Boden war erst kürzlich von den Straßenarbeitern aufgewühlt worden, und daher brauchte ich nicht lange, um ein Grab für sie auszuheben. Ich legte sie hinein und brachte ihre Gliedmaßen in die richtige Position. Sie sollte ordentlich in diesem Erdnest liegen. Ihren Rucksack warf ich ebenfalls in die Grube, dann schaufelte ich Erde darüber.

Ich legte den Spaten zwischen die schwarzen Planen im Kofferraum, schloss den Deckel und setzte mich auf den Fahrersitz. Einen Augenblick lang schaltete ich das Abblendlicht ein, um sicherzustellen, dass ich nichts vergessen hatte. Es war nur ein niedriger Erdhaufen – sie war kein besonders dickes Mädchen gewesen –, der den anderen Erdhaufen in dem zerwühlten Baugelände zum Verwechseln ähnlich sah. Aber dann mochte ich ihr Grab doch nicht so ganz ohne Schmuck zurücklassen. Im Auto lief eine Musikkassette; ich weiß noch, es war Mahlers Fünfte Sinfonie. Ich ging zum Kofferraum zurück und holte die Blumen heraus, die ich als ihr Grabgebinde vorgesehen hatte. Meine ursprüngliche Idee war gewesen, sie ihr zum Gedächtnis den Fluss hinunterschwimmen zu lassen, aber nun steckte ich die Stängel tief in die lockere Erde und sah zu, wie die rosa Blüten sich mit Regen voll saugten. Wahrscheinlich hätte sie die Musik gemocht. Kennen Sie das Adagietto? Visconti hat es in seinem Film Tod in Venedig verwendet. Es ist wirklich sehr hübsch.

Entschuldigen Sie, ich habe gerade nicht aufgepasst, sondern vor mich hin geträumt. Was sagten Sie, Mrs. Dolby?

In diesem Kurs wollen wir uns mit dem Schreiben von Prosa beschäftigen. Viele Schriftsteller gehen von eigenen Erlebnissen aus, setzen sie in eine bestimmte Reihenfolge und schaffen damit einen Spannungsbogen. Erst so entsteht die Form, die wir eine Geschichte nennen. Eine der fruchtbarsten Perioden für solche Erlebnisse ist die Kindheit, denn damals waren unsere Gefühle noch viel intensiver. Als erste Übung möchte ich Sie bitten, über ein als einschneidend erlebtes Ereignis aus Ihrer Kindheit in der ersten Person zu schreiben – aber so, als sei die Geschichte einem anderen Menschen passiert. Das »Ich« dieses Erlebnisses sollten nicht Sie selbst sein. Versuchen Sie, objektiv zu bleiben, wahren Sie aber dennoch die Emotionen, die das Ereignis hervorgerufen hat.

Ich möchte mit meiner frühesten Erinnerung beginnen: einem Türknauf an der Eingangstür. Er ist hart, weiß, aus glänzendem Porzellan, sieht aus wie ein zu lange gekochtes Ei und riecht nach den Händen meiner Mutter. Im Hintergrund dudelt ein Radio.

Es ist das erste Haus, an das ich mich erinnern kann, darin gewohnt zu haben. Es steht in der St. Antony’s Road im Oxforder Stadtteil Summertown. Die Straße wird gesäumt von hohen, aus gelblich grauem Ziegelstein erbauten Häusern mit niedlichen gotischen Türmchen und spitz zulaufenden Fenstern unter grauen Schieferdächern. In den Gärten wuchern Sträucher, und die Garagen sind voll gestopft mit Fahrrädern und Krocket-Schlägern.

Unser Haus hat im ersten und zweiten Stock ein Muster im Mauerwerk, als hätte man in einen grauen Pullover ein paar Reihen rote und gelbe Wolle hineingestrickt. Die vergilbten Blätter zu hoch aufgeschossener Geranien pressen sich an das Glas eines zerfallenden Gewächshauses, das an unserer Rückwand lehnt.

Im Frühjahr erglüht die Straße im Rosa von Pflaumen- und Kirschblüten, im Herbst liegt ein dicker, weicher Teppich aus braunen Blättern auf dem Pflaster. Selbst der Regen fällt hier leise; man könnte meinen, er wolle auf keinen Fall stören. Weder die Professoren in ihren Arbeitszimmern noch die jungen Leute, die sich auf ihre Aufnahmeprüfungen an den Universitäten vorbereiten, oder die Mütter, die Radio hören, während sie Kartoffeln für das Abendessen stampfen.

Gott allein weiß, was Mutter und ich hier in diesem Haus zwischen der Woodstock und der Banbury Road zu suchen hatten. Einen zu uns gehörigen Mann gibt es nicht. Unsere Haustür ist knallblau statt rotbraun, und sie fällt so laut hinter uns ins Schloss, dass die Hunde der Umgebung aufjaulen. Unsere nicht umgenähten Vorhänge sind mit Sonnenblumen in Elefantenohrengröße geschmückt, und unser Radio ist das lauteste der gesamten Nachbarschaft.

An diesem Morgen lungert Mutter in der Küche herum, begutachtet die Rechnungen des Vortags in ihren zerrissenen braunen Umschlägen und nörgelt an allem herum, was ich tue. Manchmal kommt sie morgens aus ihrem Schlafzimmer wie von einer Bühne: Ihr rosa Morgenmantel bauscht sich hinter ihr, und die Absätze ihrer Satinpantoletten klacken im Takt mit der fröhlichen Musik aus dem Radio über den Fußboden. Sie breitet die Arme aus, hüllt mich in eine Duftwolke aus Jasmin und Schweiß und spricht mit einer komisch tiefen Stimme wie jemand aus dem Fernsehen. Wenn sie so ist, dann weiß ich, dass alles, was sie sagt, zwar nicht unbedingt eine Lüge ist, aber doch immerhin nicht die reine Wahrheit. An jenem Morgen sehe ich Mutter zu und gebe vor, brav am Küchentisch zu sitzen und mein Frühstück zu essen. Da klingelt das Telefon. Sie erwacht zum Leben wie eine Marionette in den Händen eines Puppenspielers. »Sie wollen mich«, singt sie und gleitet hinaus in den Flur zum Apparat. »Jeder liebt mich«, tiriliert sie, während sie den Hörer abnimmt. »Ja bitte?«

Weil ich genau weiß, was als Nächstes geschehen wird, rümpfe ich die Nase und lasse meinen Toast mit der gebutterten Seite nach unten fallen. Sie spricht noch immer mit dieser leisen Murmelstimme. Ich beginne zu quengeln und stoße den Becher mit der warmen Milch um, auf der sich bereits eine runzelige Haut gebildet hat. Auf dem Tisch entstehen drei ausgeprägte Pfützen, aus denen Löffel, Messer, Butter und Cornflakes-Dose wie einsame Inseln herausragen.

»Ich muss weg«, sagt sie, nachdem sie den Hörer aufgelegt hat. »Nicht lange. Ich komme gleich wieder. Nur ein paar Minuten, ganz ehrlich.« Dabei schaut sie mich nicht an. Im Hintergrund knurrt die Musik mit Trommeln und Trompeten.

Ich quengele lauter und heule auf.

»Du selbstsüchtiges kleines Biest!«, schimpft sie. »Du denkst immer nur an dich. Und was wird aus mir? Keiner kann erwarten, dass ich den lieben langen Tag hier allein mit dir verbringe!« Sie kommt ganz nah heran und starrt mir ins Gesicht. »Ein Kind soll immer lieb sein zu seiner Mutter«, zischt sie mich an. »Also warum zeigst du mir nicht, dass du mich lieb hast, und hörst mit diesem Geplärr auf? Ich gehe jetzt kurz weg, hörst du? Und wenn du ein ganz lieber Junge bist, bin ich vor dem Mittagessen zurück.«

Ihr Blick schweift ab. Sie entdeckt den Toast und die verschüttete Milch und versetzt mir einen heftigen Schlag auf die nackten Beine. Ich keuche und schnappe nach Luft, aber ich gebe keinen Laut von mir. Sie zieht den zarten rosa Morgenmantel fester um die Schultern.

»Ich kann nichts dafür«, sagt sie. »Du solltest mir nicht die Schuld in die Schuhe schieben. Und außerdem bin ich bestimmt nicht lange weg.« Sie geht in ihr Schlafzimmer und zieht sich an. Ich matsche mit den Fingern in der verschütteten Milch herum und presse die Lippen fest aufeinander. Auf keinen Fall darf ich weinen oder schreien, denn wenn ich nicht brav bin, kommt sie vielleicht nie wieder zurück.

Sie kehrt in die Küche zurück und beschäftigt sich mit ihren Haaren. Sie rafft sie oben auf dem Kopf zusammen und zupft eine Locke heraus, die sich über ihrem linken Ohr kringelt. Sie hat langes Haar; dichte, wallende, rotbraune Locken. Sie lächelt ihr Ebenbild in dem runden, schwarz gerahmten Spiegel auf dem Sideboard an, schürzt die Lippen und bemalt sie mit Lippenstift. Danach pinselt sie etwas darüber, das wie Schneckenschleim glänzt. Mit ihrer spitzen roten Zunge leckt sie Lippenstiftspuren von den Schneidezähnen.

»Gut siehst du aus, mein Mädchen. Wirklich gut«, sagt sie mit merkwürdiger Stimme und wiegt sich in der Hüfte. Sie nimmt eine Tube aus der Schublade, drückt einen langen weißen Hautcremewurm heraus und massiert ihn in Hände und Handgelenke. Der Duft durchdringt den ganzen Raum. »Sei schön lieb«, sagt sie mit ihrer anderen Stimme. Einer Stimme, die wie zerbrochene Eierschalen klingt. »Schließlich bist du schon ein großer Junge. Kein Theater, verstanden?« Sie hebt mich aus meinem Stuhl und setzt mich auf den butterverschmierten Teppich. »Du darfst deine Musik hören, während ich weg bin.« Und mit diesen Worten dreht sie das Radio lauter und sucht einen Sender. Die ganze Küche wird von Musik durchdrungen, die sich mit dem Geruch von Kaffee und verbranntem Toast mischt. »Drittes Programm. Das ist, glaube ich, ein Kultursender«, sagt sie. »Den kannst du hören, bis ich wiederkomme. Vielleicht lernst du ja etwas.«

Ich folge ihr bis zur Tür, obwohl sie mich zurückscheucht und dabei zischt wie eine schlecht gelaunte Gans. »Zu ärgerlich, dass ich keine Zeit hatte, dich anzuziehen«, sagt sie, während ihre rosa Zehen in die hochhackigen weißen Sandalen gleiten, die neben der Eingangstür stehen. Die Tür knallt zu, und ich höre das Klappern ihrer Füße auf dem gepflasterten Weg, das Quietschen und Scheppern des Riegels am Gartentor und schließlich das langsam leiser werdende Klacken ihrer Absätze, als sie die Straße hinuntergeht und aus meinem Morgen verschwindet.

»Nein!«, schreit die Musik in einer ansteigenden Quinte; dann hüpft sie davon, über Felder und wildblumenbesternte Wiesen bis zu einem unter Bäumen versteckten See, wo ein Kuckuck ruft. Und ich stehe da und habe den Mund voller Türknauf: hart, weiß, Porzellan. Wie ein zu lange gekochtes Ei. Wenn ich den Knauf ganz fest halte, kommt sie vielleicht zurück. Im Haus ist es dunkel wie am Abend. Die Vorhänge sind zugezogen.

Drei schnelle Schritte nähern sich der Tür. Das ist nicht Mama. Ich weiche zurück. Der harte Klang von Stiefeln auf Stein, dann das Rascheln von Briefen im Briefkastenschlitz. Zwei braune Umschläge fallen auf den Läufer; ein dritter, größerer bleibt in der Öffnung stecken. Ich strecke die Arme aus und zerre mit der rechten Hand an dem Umschlag, während ich mit der linken die Klappe aufhalte. Es ist ein großer, tiefer Briefkasten mit einer leichten Krümmung. Wenn ich mich auf die Zehenspitzen stelle, kann ich hindurchschauen und erhasche einen länglichen, schmalen Ausblick auf die Außenwelt. Die Sonne scheint, und meine Aussicht ist hell erleuchtet.

Der Weg von der Haustür zum Gartentor besteht aus grauen, im Fischgrätmuster verlegten Steinen. Ich kann gerade bis zum Gartentor sehen, das von hohen roten Blumen flankiert wird. Die Blumen sehen aus wie aus Papier, und die Sonne scheint hindurch. Meine Mutter hat das Gartentor offen gelassen.

Eine Gestalt erscheint. An einer straff gespannten Leine zerrt sie einen stämmigen, gelbfelligen Hund hinter sich her. An unserem hyazinthenblauen Gartentor bleiben sie stehen. Der Hund pinkelt an den Torpfosten. Die Frau im alten Kamelhaarmantel sagt mit herrischer Stimme: »Nun komm schon, George!« und zieht an der Leine. Und dann gehen sie weiter, zwei wohl frisierte Bewohner Nord-Oxfords, nachdem sie ihrer Ansicht über meine Mutter und mich Ausdruck verliehen haben.

Näher am Haus, auf der rechten Seite, neigen sich schwere weiße Pfingstrosen über den Gartenweg. Ihre Blütenblätter bedecken den Weg wie abgeschnittene Ohren. Draußen im Garten muss wohl Sommer sein, genau wie hier drinnen in der Musik. Schräge Sonnenstrahlen durchdringen das Blattwerk und illuminieren einen ganzen Wald aus jadegrünen Stängeln und feuerroten Blumen. Am rechten Bildrand stehen die Pfingstrosen. Gerade als ich hinschaue, zersplittert eine der Blüten in einer leichten Brise. Noch mehr zarte weiße Ohren rieseln auf den Gartenweg.

Am linken Bildrand taucht wieder eine Frau auf, eine jüngere dieses Mal. Sie trägt eine grüne Jacke. Ihr folgen zwei Kinder, die zwar älter sind als ich, aber ebenfalls noch zu jung für die Schule. Die Kinder bleiben stehen und spähen durch das offene Gartentor. Ich frage mich, ob sie meine Augen durch den geöffneten Briefkastenschlitz erkennen können. Am rechten Rand erscheint nun wieder die Frau, packt ihre Sprösslinge an störrisch widerstrebenden Armen und befördert sie nach rechts davon. Ich höre ihre unwirsch scheltende Stimme in der Ferne verklingen.

Mir scheint, dass Mutter schon lange Zeit fort ist. Immer noch stehe ich da und versuche, den harten, weißen Türknauf mit meinen Zähnen zu bearbeiten. Schließlich trolle ich mich zum Sofa, lege meinen Kopf auf das Kissen und träume von weißen Pfingstrosen und toten Babys, bis ich wachgerüttelt werde. Ihre Hand liegt auf meiner Schulter, und ihr langes, offenes Haar streift mein Gesicht. Um mich herum riecht es unangenehm, und das Sofa ist warm und feucht.

»Du Schmutzfink! Ekelhafter Schmutzfink!«, schimpft sie und schüttelt mich. »Warum hast du das getan? Das ist doch die reine Boshaftigkeit!« Sie greift unter meine Achseln, hebt mich hoch und stellt mich auf die Füße. »Du stinkst. Das ganze Haus stinkt nach dir!« Ihr Gesicht flimmert wie durch den Rauch eines Lagerfeuers betrachtet. Erneut hebt sie mich hoch, trägt mich mit ausgestreckten Armen in Augenhöhe vor sich her und lässt mich in die Badewanne plumpsen. Kaltes Wasser strömt aus dem Wasserhahn über meinen Körper. Mit einem Waschlappen scheuert sie an mir herum. Trotz des schmerzhaft kalten Wassers spüre ich genau die Stelle, wo ihre Daumen sich wie kleine schwarze Blütenblätter in meine Schultern bohren. Sogar ihre Form kann ich erkennen. Obwohl ich ein kräftiges Kind bin und am liebsten trampeln und strampeln würde, tue ich es nicht. Ich weine auch nicht. Ich stehe einfach nur still und verschließe alles in meinem Innern. Ich fühle, wie es in mir zittert, sich zusammenballt und versucht, durch meine Augen und meinen Mund zu entkommen, aber ich halte es in meinem Herzen fest und warte darauf, dass der Sturm vorübergeht und sie mich auf ihren Schoß setzt und mit mir spricht. Die schwarzen Blütenblätter ihrer Daumen zeichnen sich unauslöschlich auf meinen Schultern ab.

Sie sagte, es wäre ein guter Teppich gewesen. Ob er immer noch, zart nach Inkontinenz duftend, auf dem Boden eines Hauses in Nord-Oxford liegt? Sozusagen als Erinnerung an die Babyzeit, die wir alle durchgemacht haben, aber auch an das Greisenalter, auf das wir unausweichlich zusteuern.

Später, als ich wieder sauber und endlich angezogen bin, streckt sie sich auf dem Sofa aus, zieht mich auf ihren Schoß und spricht mit mir. Sanft murmelt sie in die Haare über meinem Ohr. »Hör mal, mein Liebes, du weißt doch, dass die Mami dich wirklich lieb hat.« Ihre Arme sind stark und pressen mich an ihren Körper. Ich kann ihr Haar riechen, ihren parfümierten Schweiß und ihren Pfefferminzatem.

»Du wirst jetzt nicht mehr ungezogen sein, nicht wahr? Und du wirst auch nicht mehr weinen, wenn die Mami einmal weggehen muss. Ich habe dich nicht wirklich allein gelassen. Das hast du dir nur eingebildet. Und wenn dich jemand danach fragt, gibst du einfach keine Antwort. Du benimmst dich einfach wie ein lieber kleiner Junge und sagst gar nichts.« Ich spüre die leise Drohung ihrer Hand, die meinen Kopf und meinen Hals streichelt, und nicke zustimmend. Ich gebe ihr zu verstehen, dass ich niemals mehr ein Wort sagen werde, wenn es das ist, was sie von mir verlangt.

Sie hat die sterbenden Pfingstrosen aus der Staude geschnitten. Braunfleckig und verwesend liegen sie auf dem Boden neben dem Mülleimer. Ich sehe zu, wie ein langes, geschmeidiges Insekt aus einer der Blüten kriecht und unter der Spüle verschwindet. Ich verschließe meinen Mund, um die Worte am Hervorsprudeln zu hindern, und sie schenkt mir ihr süßes Lächeln. Sie hat die schönsten geschwungenen Lippen, die ich je gesehen habe, bis heute. Ihre Oberlippe ist deutlich herzförmig gekerbt und senkt sich dann in einer sanften Kurve zur Unterlippe hinab, um zum Mundwinkel hin wieder leicht aufzustreben. Bewegliche, lebendige Lippen. Wozu brauchte sie Grübchen, wenn sie solch herrlich geschwungene, rosa angemalte Lippen hatte?

»Wir beide verstehen uns, nicht wahr, Viv? Wir zwei ganz allein, wir haben es doch gut hier.«

»Erzähl mir die Geschichte von der Prinzessin mit dem langen Haar«, wage ich mich vor.

Sie lacht, greift nach einer ihrer Locken und streicht mir damit über Wangen und Lippen. »Glaubst du, sie hatte längeres und dichteres Haar als ich?« Sie fährt mit den Fingern durch die Haarpracht, die sich wie ein Wasserfall über ihre Schultern ergießt. Das Licht aus dem Fenster hinter ihr zaubert feurig goldene Reflexe hinein.

Hätte ich irgendetwas tun können, um den Lauf der Dinge zu verändern? Auch heute noch, nach so langer Zeit, fällt mir nichts ein. Wie hätte ich es bewerkstelligen sollen, in die Fantasie eines anderen Menschen einzudringen und ihm zu erklären, er müsse mit mir in die Realität zurückkehren? Nein. Ich bleibe draußen im Regen stehen, drücke mir die Nase am erleuchteten Fenster platt und frage mich, wie ich in die helle Blase hineinkommen könnte, in der die glücklichen Familien leben. Vielleicht lässt die Prinzessin im Turm eines Tages ihr Haar herunter, und vielleicht darf ich dann hinaufklettern und mich zu ihr und ihrer Familie an den flackernden Kamin gesellen.

Ich sitze da und nuckele am Daumen. Ihre Worte umschwirren mich und füllen die leere Stelle aus, wo sich mein Herz hätte befinden sollen. Dem Klang ihrer Stimme nach zu schließen ist es eine gute Geschichte. Aber ich höre nicht alles, was sie sagt, denn ich warte darauf, dass das Telefon wieder läutet.

Habe ich die richtige Wirkung erzielt? Oder wirkt die Geschichte übertrieben? Sind vielleicht zu viele Adjektive darin? Ich denke, die wichtigsten Themen habe ich angerissen und eine recht nette Bildersprache gefunden. Sie werden sich noch ein wenig gedulden müssen, ehe Sie deren Bedeutung (wenn es überhaupt eine gibt) und die Verbindung zu künftigen Kapiteln erkennen können. Denken Sie immer daran, dass wir über freie Erfindung reden, über eine Übung in Vorstellungskraft. Und sorgen Sie sich nicht, wenn einiges, was ich aufgeschrieben habe, ein wenig verstörend wirkt: Es ist die Absicht des Autors, den Leser anzurühren und seine Vermutungen und Vorurteile infrage zu stellen. Falls es sich hier um Fiktion handelt … und falls es einen Autor gibt.

Ihr Manuskript liest sich flüssig und zeugt von einer Begabung für treffende Bilder.

Die Frage nach dem Wo haben Sie ausgezeichnet gelöst, genau wie ich es für den Einstieg angeregt hatte. Die Frage nach dem Wann lässt allerdings noch zu wünschen übrig. Passiert das Ganze in der Gegenwart? In den fünfziger Jahren? Oder vielleicht gar in den Dreißigern? Ich meine, wir sollten vor dem Ende der Einführung eine genauere Vorstellung vom Zeitpunkt bekommen, es sei denn, es gibt einen Grund für das Verschweigen der Zeit in der Gesamtanlage Ihrer Geschichte.

Hinsichtlich der Erzähltechnik möchte ich Sie fragen, ob Sie den Gebrauch der Gegenwartsform durchhalten wollen. Mehrere Seiten im Präsens können ermüdend, wenn nicht gar lästig auf den Leser wirken. Ich finde gut, wie Sie die Begebenheiten durch die Augen eines Kindes schildern, obwohl der kleine Kerl mir fast zu jung erscheint, um alles so verarbeiten zu können. Auch die Motive der Mutter bleiben zu dunkel. Dürfen wir nicht wenigstens einige Hinweise über sie und die Art ihrer Tätigkeit bekommen? Im Vergleich mit dem Kind erscheint sie fast zweidimensional.

Aber lassen Sie sich von meiner Kritik auf keinen Fall entmutigen. Ihre Geschichte zeugt von Anspruch und Reife, und ich freue mich darauf, demnächst mehr von Ihnen lesen zu dürfen. E. J. Dolby

1. Kapitel

Ein klarer, blauer Frühsommerhimmel füllt die obere Hälfte des Fensters aus. Er erinnert sie daran, dass dort draußen Bäume in frischem, jungem Grün stehen, der Goldlack duftet und die Stadt ihre erste Touristenernte einfährt. Nach einem kalten, windigen März, der die Knospen der Osterglocken tief in den Matsch gedrückt hatte, würde sie heute nichts lieber tun, als in den warmen Morgen hinauszulaufen. Doch wenn sie ihren Blick nur ein wenig tiefer spazieren lässt, fällt er auf einen Streifen kümmerlichen Grases, wo ein paar Narzissenleichen darben, und darunter, unter der Linie des Fensterbretts, flackert ein grauer Bildschirm, auf dem ein paar spärliche Textzeilen sie daran erinnern, dass sie sich besser den wichtigen Dingen des Lebens zuwenden sollte, weil ihr nämlich sonst das Geld für die nächste Rate der Hypothek fehlen würde.

Das Zimmer riecht nach den drei Bechern Kaffee, die sie heute Morgen schon getrunken hat. Auf einem Teller liegen Plätzchenkrümel, und aus der Stereoanlage der Nachbarn dringen rockig wummernde Bässe zu ihr herüber.

Kate Ivory kaute auf ihrem Stift herum. Energisch befahl sie sich, endlich mit der Tagträumerei aufzuhören und sich an die Arbeit zu machen, aber ihre einzig wirklich zündenden Ideen waren hauptsächlich Pläne, wie sie die Nachbarn am wirksamsten ins Jenseits befördern könnte. Vielleicht sollte sie den restlichen Morgen doch lieber verbummeln, nach Oxford hinunterspazieren und die Biografie kaufen, die sie schon lange lesen wollte. Wie viel einfacher war es doch, die Bücher anderer Leute zu lesen, anstatt selbst eines zu schreiben! Sie räkelte sich und ließ ihren Stuhl nach hinten wippen. Um diese Jahreszeit pflegte sie aus ihrer Winterlethargie zu erwachen und davon zu träumen, mit einem attraktiven Mann über Gänseblümchenwiesen zu tanzen. Kate schob den hübschen Gedanken beiseite und brachte den Stuhl in eine sicherere Position. Zeit zum Aufbruch. Exit, Save, Exit. Sie schaltete den Computer ab. Das sanfte Surren des Gebläses stoppte. Jetzt war die Musik des Nachbarn noch viel deutlicher zu hören. Inzwischen hatte sich eine grölende Stimme hinzugesellt. Hastig kritzelte sie auf einen Spickzettel: »Kapitel 4 überarbeiten, nicht überzeugend genug«, machte Ordnung auf ihrem Schreibtisch und räumte die drei benutzten Becher und den Teller fort. Dabei dachte sie daran, wie sehr sie es genoss, ihr eigener Chef zu sein. Sie konnte einen Spaziergang in die Stadt machen, wann immer es ihr beliebte.

Das Telefon klingelte.

»Kate? Hier ist Andrew.« Andrew Grove, ein alter Freund. »Nun? Hast du dein müßiges Leben schon satt?«

Wenn Pudding mit Vanillesauce sprechen könnte, würde er wahrscheinlich wie Andrew Grove klingen: süß, klebrig und mit einer dicken, zuckrigen Sauce überpappt. Aber seine Frage konnte und wollte sie nicht beantworten. Sie hatte absolut keine Lust, mit ihm darüber zu streiten, ob man das Leben einer Schriftstellerin als Müßiggang bezeichnen durfte. Wenn sie etwas weniger Populäres als ausgerechnet historisch angehauchte Liebesgeschichten schreiben würde, nähme Andrew sie vielleicht ernst. Sie zerknüllte ein Blatt Papier, das sie mit einem dicken Strauß Gänseblümchen voll gekritzelt hatte und zielte auf den Papierkorb.

»Willst du mir etwa ein Angebot machen, Andrew?«

»Es wird allmählich Zeit, dass du sesshaft wirst und dir einen anständigen Job suchst.«

»Du hörst dich an wie meine Mutter. Als Nächstes wirst du mich damit nerven, endlich zu heiraten und an Kinder zu denken.«

»Mir würde nicht einmal im Traum einfallen, mich in dein Privatleben einzumischen. Aber was die Arbeit angeht, hätte ich vielleicht etwas für dich. Etwas, das dir liegen könnte.«

»Ich habe zu tun. Ich schreibe.« Sie spürte nur einen ganz leisen Gewissensbiss wegen der Zeitverschwendung, die sie sich gerade vorgenommen hatte.

»Heute Abend komme ich kurz bei dir vorbei«, fuhr Andrew fort, ohne ihren Einwand zu beachten. »Wie wäre es gegen sieben?«

»Halb sieben«, sagte Kate.

»Prima. Es dauert nicht lange.« Und schon stand Kate mit einem tutenden Hörer in der Hand da. Sie konnte nur hoffen, dass der Gast, den sie um halb acht zum Abendessen erwartete, sich ein wenig verspäten würde. Er und Andrew konnten sich nämlich nicht leiden. Sie ähnelten zwei Terriern, die sich an einem offenen Hoftor mit gesträubtem Fell belauerten.

Kate wandte sich vom Telefon ab und begann eine Einkaufsliste zu erstellen. Räucherlachs. Zitronen. Ein kleines Vollkornbrot von dem guten Bäcker in Summertown. Butter, und zwar weiche, die man auf Brotscheiben streichen konnte, ohne dass diese sofort zu unansehnlichen Krümelhaufen zerfielen. Und schon kritzelte sie wieder Gänseblümchen.

Andrew hatte seine neue Freundin Isabel mitgebracht und kam fünf Minuten zu früh. Die beiden erschienen genau in dem Augenblick, als Kate sich eigentlich umziehen (sie trug ihren alten Trainingsanzug, dessen Ober- und Unterteil unterschiedliche Blautöne hatten) und die Salatsauce aus ihren Augenbrauen und Haaren waschen wollte. Isabel duftete herrlich nach Diorissimo, Kate erheblich weniger betörend nach Olivenöl und zerdrücktem Knoblauch. Andrew rechtfertigte sich kaum für Isabels Anwesenheit. Kate erkannte sofort, dass sie und Isabel nicht viel gemeinsam hatten. Vor allen Dingen war das Mädchen unglaublich jung. Ihr weiches, blondes Haar trug sie in einem Pferdeschwanz hoch auf der linken Kopfseite, sie hatte riesengroße blaue Augen, und ihr Schmollmund war mit dunkelrot glänzendem Lippenstift bemalt. Ihr extrem kurzer Rock enthüllte dünne, gerade Beine, die einer Achtjährigen zur Ehre gereicht hätten. Aber für Kate gab es wahrlich keinen Grund zur Eifersucht: Sie selbst hatte Andrew nicht gewollt und sollte sich eigentlich freuen, dass er endlich eine kleine Freundin gefunden hatte. Kleine Freundin. Das war eine treffende Bezeichnung für Isabel.

»Whisky?«, fragte Kate.

»Pfefferminztee, falls du welchen im Haus hast«, gab Andrew zurück. »Der ist viel gesünder als Whisky, findest du nicht?«

Grundgütiger, er meinte es ernst. Kate bestückte drei Becher mit Teebeuteln. Andrew und Isabel saßen sehr nah beieinander auf ihrem rosa Sofa, wobei Isabel womöglich noch mehr schlanken Schenkel enthüllte.

Andrew sah lebhafter aus als bei ihrem letzten Treffen. Sein etwas teigiges Gesicht wirkte leicht erhitzt, was vermutlich mit Isabels Anwesenheit zu tun hatte. Sein rötliches Haar wurde allmählich dünner, aber das verhalf ihm zu einer hohen Stirn und damit einem durchaus akademischen Aussehen.

»Erwartest du jemanden zum Essen?« Er hatte sich von Isabel losreißen können, war Kate in die Küche gefolgt und spähte ihr über die Schulter.

»Nur einen Freund«, sagte sie, während sie kochendes Wasser in die Becher goss. Dabei übersah sie geflissentlich die Flasche teuren Rotweins, der zum Atmen geöffnet auf der Anrichte wartete, die frischen Kräuter, die sie eben noch gehackt hatte, und verlor kein Wort über den opulenten Duft, der aus dem Backofen drang.

»Räucherlachs«, murmelte Andrew. Er hatte den Kühlschrank geöffnet und stocherte mit seinem dicklichen Zeigefinger in dem Fisch herum. »Lecker. Wenn du uns derart in Versuchung führst, könntest du Schwierigkeiten bekommen, uns wieder loszuwerden, Kate. Oder erwartest du am Ende diesen unfreundlichen Musikprofessor?«

»Er ist nicht unfreundlich. Aber am Ende eines langen Arbeitstages steht ihm der Sinn nicht besonders nach gesellschaftlichen Kontakten. Er ist imstande, gleich wieder zu verschwinden, wenn er glaubt, ich hätte das Haus voller Freunde.«

»In diesem Fall bin ich unbedingt der Meinung, Isabel und ich sollten bleiben und dir helfen, diesem unzivilisierten Scheusal zu zeigen, dass er so nicht mit dir umspringen kann. Sieht er dich gern in diesem zwanglosen Outfit?«

»Ich habe vor, mich etwas kultivierter zu kleiden, ehe er kommt.«

Andrew blickte auf die Uhr. »Auf wie viel Uhr ist er bestellt? Halb acht? Dann bleibt dir nicht gerade viel Zeit für eine Runderneuerung«, stellte er fest.

»Warum erzählst du mir nicht einfach, was du von mir willst, anstatt mich nervös zu machen?«

»Kannst du dich erinnern, wie du 1988 und 1989 für uns in der Bodleian Bibliothek gearbeitet hast?«

»Meinst du die Zeit, in der ich mehr über das Katalogisieren von Büchern gelernt habe, als ich je hatte wissen wollen?«

»Soweit ich mich entsinne, warst du die beste Studentin im Kurs.« Andrew öffnete die Klappe des Backofens und schnüffelte anerkennend. »Was ist das? Lamm?«

»Vom besten Metzger. Ich bin dafür eigens nach Cumnor gefahren«, bestätigte Kate ohne nachzudenken.

»Ich glaube, du solltest noch eine Idee mehr Knoblauch drantun. Hast du es ordentlich mit kaltgepresstem Olivenöl beträufelt? Und ein wenig braunen Zucker und einen Rosmarinzweig zur Sauce gegeben?«

»Jawohl. Und dazu gibt es abgeschrubbte neue Kartoffeln.« Andrews Masse füllte die kleine Küche fast gänzlich aus, und Kate fühlte sich erhitzt und in die Enge getrieben. Ob sie noch Zeit für eine schnelle Dusche hatte, ehe Liam kam?

»Aber was sollen diese Fragen über das Katalogisieren? Erwartest du etwa, dass ich mich noch immer daran erinnere, wie man Namen und Titel eingibt? Oder Titel vereinheitlicht? Und was ich mit einem Buch anfange, das mehr als drei Autoren hat?«

»Du warst schon immer ein recht helles Kerlchen, Kate.«

»Hell ja, Kerlchen nein. Und nimm jetzt endlich die Nase aus dem Kochtopf!«

»Du hast wirklich ein tolles Gedächtnis für Regeln.« Andrew hatte sich einer Gabel bemächtigt und stocherte in einem Topf herum. »Bist du sicher, dass das hier für vier Personen reicht, Kate? Wir wollen doch keine kleinlichen Portionen!«

»Für zwei Leute ist es mehr als genug, Andrew. Sogar für zwei verfressene Leute.«

»Ich mache doch nur Spaß, Kate. Und muss leider erkennen, was ich aufgegeben habe, als ich dich diesem spindeldürren Musikprofessor vorstellte.«

»Na ja, sehr lange bist du ja auch nicht einsam geblieben«, antwortete sie, drückte ihm einen Becher Pfefferminztee in die Hand und trug die beiden anderen ihm voran ins Wohnzimmer. »Außerdem solltest du mir endlich erzählen, warum ich jetzt gerade diesen Katalog-Test absolvieren musste.«

Andrew strich die cremefarbene Häkeldecke glatt, die Kate über einen etwas abgenutzten Sessel gebreitet hatte.

»Wolltest du diesen Sessel nicht neu beziehen lassen, Kate? Ich glaube, blau sähe ganz hübsch aus.«

»Wenn ich eines Tages dazu komme, wird es wohl rosa Samt werden«, gab Kate zurück, legte ein besticktes Kissen auf die Häkeldecke und setzte sich. »Und nun raus mit der Sprache, Andrew.«

»Es geht um die 1990 ausgearbeiteten Maßnahmen bei Computermissbrauch«, sagte Andrew, setzte sich auf dem Sofa zurecht und legte eine Hand auf Isabels Knie. »Absatz drei, um genau zu sein.«

»Wie kann man denn einen Computer missbrauchen?«, fragte Isabel neugierig.

»Das hat etwas mit Hackern, Viren und solchen Dingen zu tun, Izzy, Liebes«, erklärte Andrew stolz. »Früher gab es keine solchen Delikte. Man berief sich in entsprechenden Fällen auf ein Gesetz aus dem Jahr 1971. Die Anklage lautete im Allgemeinen auf Diebstahl von Elektrizität.«

»Wie findet man eigentlich Leute, die gestohlene Elektrizität besitzen?«, wollte Izzy wissen.

»Vielleicht sollten wir Andrew erklären lassen, was er eigentlich meint und wie er glaubt, dass ich ihm helfen kann«, drängte Kate. Dabei warf sie einen verstohlenen Blick auf die Uhr und überlegte, ob sie es schaffen könnte, die beiden in weniger als zwanzig Minuten aus ihrem Wohnzimmer zu komplimentieren. Die kleine Izzy wäre sicher kein Problem, aber bei Andrew war sie sich da nicht so sicher.

»Wir glauben, dass sich jemand in das Computersystem der Bibliothek einloggt und Einträge verändert. Du wärest die Idealbesetzung, um für uns Nachforschungen anzustellen, denn du hast bei uns gearbeitet, als das System installiert wurde, und du weißt, wie man katalogisiert. Oh doch, Kate, das weißt du! Außerdem kennst du dich ganz gut mit Computern aus.«

»Das reicht gerade für den Hausgebrauch.«

Andrew war wieder aufgestanden und trat an den Kaminsims. Er griff nach einem Igel aus blauem Steingut, den er anpustete, um ihn zu entstauben. »Ich weiß doch, in welcher Geschwindigkeit du mit dem Curser über den Bildschirm huschst, deine Datenbank aufrufst und am Computer in deinem Buch zwischen den Kapiteln herumspringst. Ich habe sogar schon einmal gehört, wie du dich höchst informiert über Datenübertragungen mit sechzehn Bit oder zweiunddreißig Bit unterhalten hast.« Er stellte den Igel an seinen angestammten Platz auf dem Kaminsims zurück.

»Schon gut, Andrew.« Sie hatte nur noch fünfzehn Minuten und konnte sich keine Streiterei leisten. Abwesend rieb sie über die Ölflecken auf dem Oberteil ihres Jogginganzugs.

»Wir könnten dir einiges bieten, Kate.« Jetzt hatte er ein winziges emailliertes Ei in der Hand und polierte es zwischen Daumen und Zeigefinger. »Ein Gehalt – bescheiden zwar, aber regelmäßig –, Urlaubsgeld, Krankenkassenbeitrag und Kaffeepausen.« Wieder stellte er die Dekoration an ihren richtigen Platz zurück. Nun zögerten seine Finger zwischen einer Art-deco-Parfümflasche und einem gläsernen Briefbeschwerer.

»Reden wir hier wirklich nur über Hacker?«, fragte Kate. »Über höfliche Männer ohne Aggressionen? Über Männer – oder Frauen –, die sich nicht in verlassenen Häusern verschanzen und mich weder angreifen noch zu ertränken versuchen?«

»Sie sind sanft wie Kätzchen«, erwiderte Andrew. »Es handelt sich um freundliche Menschen, die nett zu ihren Müttern sind und sich um streunende Hunde kümmern. Ihr einziger Makel ist, dass sie ein wenig zu gescheit sind und sich deshalb nur allzu gern der Herausforderung stellen, das System zu überlisten. Zufrieden?«

»Ich würde wirklich gern wissen, für wen genau ich da arbeiten soll, aber jetzt habe ich nicht die Zeit, ins Detail zu gehen«, sagte Kate und scheuchte Andrew zum Sofa zurück.

»Aber du würdest es tun?« Er setzte sich und legte wieder eine Hand auf Isabels Knie.

»Ich denke schon. Ja. Okay. Zumindest denke ich darüber nach. Ich ziehe dein Angebot in Betracht und werde dir Bescheid sagen.« Und jetzt geht endlich!

»Ich wusste, du würdest mit dir reden lassen. Morgen bin ich um halb zwölf bei dir. Dann besprechen wir die Einzelheiten.« Andrew blickte auf die Uhr. »Wir müssen los, Izzy, Liebes. In viereinhalb Minuten sollen wir im Restaurant sein.«

Beim Hinausgehen flüsterte Izzy Kate vertraulich ins Ohr: »Sie sollten dringend etwas für sich tun, ehe Ihr Freund kommt. Vielleicht reichen ein netter Blazer und ein Rock ja schon.« Kate dachte an den langen schwarzen Blazer und den bunten Rock, die oben bereithingen. »Haben Sie vielleicht einen dieser dicken Seidenschals von Liberty? Nicht? Wissen Sie was? Dunkles Gold, das würde Ihnen bei Ihrem Teint wunderbar stehen!«

»Danke für den Rat, Isabel«, sagte Kate und verzog die Lippen zu einem Lächeln. »Haben Sie auch etwas mit dieser Bibliotheksgeschichte zu tun?« Eigentlich hatte sie nur das Thema wechseln wollen, aber Isabel antwortete:

»Jenna und ich waren befreundet …« Einen Augenblick lang verlor ihr Gesicht die kindliche Unbefangenheit und eine neue, ernste Isabel stand vor Kate.

»Dreieinhalb Minuten, Izzy, Liebes«, verkündete Andrew und griff entschlossen nach ihrem Arm. Isabel lächelte Kate an und hängte sich ihre Handtasche um.

»Ich müsste nur kurz zur Toilette«, erklärte sie. »Kate zeigt mir bestimmt, wo das ist.«

Oben auf der Treppe und damit außerhalb Andrews Sichtweite, zog Izzy Kate ins Badezimmer und flüsterte hastig:

»Andrew möchte nicht, dass ich darüber spreche, aber sie war meine Freundin, und ich glaube, sie wurde ermordet, weil sie zu viel wusste. Als sie aus Kalifornien zurückkam, machte sie mir gegenüber Andeutungen, dass irgendetwas im Busch war, aber sie hat mir nie gesagt, worum es ging.«

»Beeil dich, Izzy!«, rief Andrew von unten. »Kate muss noch duschen und sich umziehen, weißt du!«

»Wer war sie? Und was hat sie gemacht?«, fragte Kate.

»Ich muss los«, wisperte Izzy und betätigte die Toilettenspülung. »Bitte, versuchen Sie herauszufinden, was wirklich mit ihr geschah.«

Gemeinsam gingen sie nach unten, und Kate sah zu, wie Andrew Isabel in seinem Auto verstaute und ihr beim Anlegen des Sicherheitsgurtes half. Dann winkte er Kate zu und lächelte wie ein leicht in die Jahre gekommener Cherub.

Hm, dachte sie. Diese kleine Szene hast du doch sorgfältig geplant, Andrew, nicht wahr? Einschließlich der Unterbrechungen durch Isabel. Irgendetwas verbirgst du vor mir. Oh, wie mich deine Manipulationsversuche anöden! Wenn ich den Job annehme, dann wirklich nur, weil er mich interessiert und weil es meine ureigene Entscheidung ist.

Sie rannte die Treppe hinauf und riss sich die Kleider vom Leib. Um nicht zu viel Unordnung im Zimmer zu hinterlassen, verstaute sie alles im Wäschekorb. Rasch duschte sie und wusch sich eilig die Haare. Dann zog sie sich an. Sie begutachtete sich im Spiegel. Wirkte sie vielleicht etwas zu gesetzt? Schnell legte sie eine zusätzliche Schicht tiefroten Lippenstift auf, entschied sich für pfiffigere Ohrringe und fuhr mit den Fingern durch ihr noch feuchtes Haar, damit es ein wenig jugendlicher aussah.

Liam kam zehn Minuten zu spät. Wie immer redeten sie viel zu viel, und es führte zu nichts Vernünftigem. Ob ein Stretch-Rock von den Ausmaßen eines breiten Gürtels, lila Lippenstift und Dockers mehr Wirkung bei ihm erzielen würden? Kate hatte sich mit geschmackvollem Seidentop und einem edlen Rock für Liam geschmückt. Wahrscheinlich war es besser, sich nicht wie Isabel anzuziehen, wenn man die dreißig einmal hinter sich gelassen hatte.

Das Essen war ausgezeichnet, wurde jedoch durch einen Anruf unterbrochen. Kate ärgerte sich, dass sie vergessen hatte, den Anrufbeantworter einzuschalten.

»Kate? Hier ist Emma Dolby. Hör mal, hättest du nicht Lust, meinen Kurs Kreatives Schreiben für das verbleibende Semester zu übernehmen? Ich bin …«

»Nein danke, Emma. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, eine ganze Klasse voller kleiner alter Damen zu unterrichten, die niedliche Verse über Spätzchen im Schnee schreiben möchten.«

»So ist es aber gar nicht. Es ist …«

»Emma, leider habe ich im Augenblick wirklich keine Zeit. Ich bin nämlich gerade dabei, das Hauptgericht aufzutragen. Ich rufe dich irgendwann an. Tschüs!«

Kurz nach Mitternacht brach Liam auf.

»Wie soll ich dich bloß richtig kennen lernen?«, fragte er plötzlich, legte ihr die Hände auf die Schultern und blickte auf sie hinab. »Irgendwie ist es mir anscheinend nicht möglich, an die Frau hinter der Schriftstellerin heranzukommen. Ich glaube, ich kenne dich heute keinen Deut besser als bei unserem ersten Treffen.«

Aber was gab es da zu kennen? Die meiste Zeit ihres Lebens verbrachte Kate mit ihrer Arbeit. Aber Schreiben war eine Tätigkeit und nichts, worüber man redete. Auch ihr schien es unmöglich, näher an Liam heranzukommen.

Ihr Wecker läutete morgens um zehn vor fünf, damit sie ungestört einen Teil ihrer Arbeit erledigen konnte, ehe die Nachbarn begannen, die Treppen herauf- und herunterzudonnern. Anschließend ging sie joggen, duschte, zog sich um und vertilgte ein ordentliches Frühstück, ehe sie den restlichen Tag in Angriff nahm.

Liam hingegen arbeitete häufig bis spät in die Nacht. Wenn er eine Oper produzierte oder ein Konzert besuchte, aß er spät und schlang das hinunter, was er so spät am Abend noch bekommen konnte – in aller Regel etwas aus dem indischen Schnellimbiss oder ein paar Hamburger. Früh aufzustehen bedeutete für ihn, um fünf vor acht aufzustehen statt um fünf nach acht.

Kate aß gern früh zu Abend, am liebsten etwas Gesundes. Zum Beispiel einen Salat. Dazu trank sie Mineralwasser. Ab und zu gönnte sie sich ein Glas Wein. Ab halb elf abends war sie keine gute Gesellschafterin mehr. Und wenn irgendwer wissen wollte, was ihr Leben so in Anspruch nahm, so musste er ihre Bücher lesen. Auf den Seiten dort, das war sie.

Kate räumte auf. Als sie Andrews und Isabels Becher und das Geschirr vom Abendessen zusammengestellt hatte, fühlte sie sich allmählich besser. Sie trocknete ihre Hände ab und wechselte die CD. Für diesen Abend hatte sie genug von Mahler. Der CD-Player sirrte leise, ehe er Wohnzimmer und Küche mit der nikotindunklen Stimme Bruce Springsteens erfüllte. Endlich gehörte die Wohnung wieder ihr allein. Sie war einfach zu klein, um sie mit anderen zu teilen. In diesem Moment rochen die Räume tatsächlich nach fremden Menschen, als ob die Luft in den Räumen ihren Atem nicht wieder hergeben wollte.

Was erwartete sie eigentlich von einem Mann? Suchte sie jemanden, der für sie da war, wenn sie Gesellschaft oder Trost suchte, der aber klaglos verschwand, wenn sie mit ihrer Arbeit weiterkommen wollte? Jemanden, der früh aufstand und nicht unbedingt lange aufbleiben musste? Jemanden, der ebenso häuslich war wie sie und der sie bekochen würde, wenn sie gerade keine Lust dazu hatte? Nie im Leben würde sie ein derart vorbildliches Exemplar finden. Immerhin war sie bisher trotzdem nicht zum Einsiedler geworden, tröstete sie sich. Sie ging joggen, um sich fit zu halten – um diese Jahreszeit allerdings meistens allein –, und sie erfreute sich eines durchaus geregelten Soziallebens. Eigentlich hatte sie gehofft, Liam würde in ihr Lebensschema passen und ihre emotionalen Bedürfnisse befriedigen, aber möglicherweise hatte sie sich getäuscht. Außerdem wurde er ebenfalls von seiner Arbeit intensiv in Anspruch genommen. Man behauptete, kreative Menschen müssten selbstsüchtig sein, um überleben zu können, und vielleicht lag darin ein wahrer Kern. Aber da oben in ihrem Schlafzimmer stand ein großes Bett, und manchmal ertappte sie sich bei dem Wunsch, es gäbe jemanden, der es öfter mit ihr teilte, als Liam es tat. Trotzdem würde sie niemals das Wort einsam in ihrem Wortschatz zulassen. Wenn sie allein war, dann nur, weil sie das Alleinsein liebte, und nicht etwa, weil sie keine andere Wahl hatte. Und wenn sie sich manchmal zufällig wünschte, am Ende eines Tages läge jemand neben ihr unter der Bettdecke, der die Zufriedenheit über ein gelungenes Tagwerk mit ihr teilte oder auch ihre Verzweiflung, wenn wieder einmal alles schief gelaufen war, jemand, der ihr warme Geborgenheit und Zusammengehörigkeit vermittelte, dann dachte sie daran, wie wenig kreative Arbeit von Nur-Hausfrauen geleistet wurde, und zwang sich, das metallisch kühle Gefühl ihrer Unabhängigkeit zu genießen.

In dieser Nacht schlief sie unruhig. Sie träumte von einem glühend grünen Cursor, der über ihren Bildschirm hüpfte, während ein maskierter Mann die besten Kapitel ihres neuen Buches stahl.

Am nächsten Morgen hatte sie sich noch immer nicht entschieden, ob sie Hackern das Handwerk legen oder doch lieber ihren Roman beenden sollte. Sie versuchte, am nächsten Kapitel zu arbeiten, aber die Nachbarn hatten wieder einmal laute Musik aufgelegt, und die dröhnenden Bässe drangen durch die gemeinsame Wand geradewegs in Kates Kopf, den sie mit ihrem geisttötenden Hämmern erfüllten. Sie wehrte sich mit Bruce Springsteen und einem voll aufgedrehten Bass, der zwar den Krach von nebenan übertönte, sie aber gleichfalls am Denken hinderte. Nichts wie raus hier, dachte sie und ging nach oben, die Joggingschuhe anziehen.

»Hey!« Das älteste und abgebrühteste Kind der Familie Krötengesicht erwartete sie am Gartentor. »Stimmt es, dass Sie jetzt auf Detektiv machen?«

»Wie kommst du denn darauf?«

»Das weiß doch hier jeder. Sie haben ein ziemlich durchdringendes Organ«, erklärte er. »Aber sie müssen noch ’ne Menge lernen. Sie brauchen Nachhilfe.«

»Wobei?«