4,99 €

Mehr erfahren.

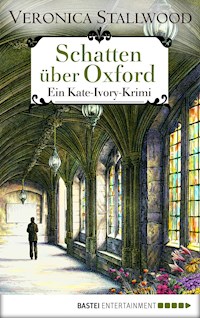

- Herausgeber: beTHRILLED

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kate Ivory

- Sprache: Deutsch

Auf dem Dachboden findet die Schriftstellerin Kate Ivory bei Recherchearbeiten eine Schachtel mit Spielzeug und Briefen. Sie gehörte Chris Barnes, einem zehnjährigen Jungen aus London, der während des Krieges zum Schutz vor Luftangriffen nach Oxford verschickt wurde und dort unter mysteriösen Umständen starb. Als sie Nachforschungen anstellt, verstrickt sich Kate immer mehr in diese Geschichte - bis Oxfords Vergangenheit droht für sie zum persönlichen Verhängnis zu werden ...

Ein neuer Fall für die ermittelnde Schriftstellerin Kate Ivory. Eine atmosphärische Kriminalserie mit einer besonderen Heldin, deren scharfe Beobachtungsgabe und ungewöhnliche Methoden die gemütliche britische Stadt Oxford ordentlich durchwirbeln. Perfekt für Liebhaber von intelligenter und charmanter Cosy Crime, für Leser von Martha Grimes und Ann Granger.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 390

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungErster TeilKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Zweiter TeilKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Dritter TeilKapitel 1Vierter TeilKapitel 1Über das Buch

Auf dem Dachboden findet die Schriftstellerin Kate Ivory bei Recherchearbeiten eine Schachtel mit Spielzeug und Briefen. Sie gehörte Chris Barnes, einem zehnjährigen Jungen aus London, der während des Krieges zum Schutz vor Luftangriffen nach Oxford verschickt wurde und dort unter mysteriösen Umständen starb. Als sie Nachforschungen anstellt, verstrickt sich Kate immer mehr in diese Geschichte – bis Oxfords Vergangenheit droht für sie zum persönlichen Verhängnis zu werden ...

Über die Autorin

Veronica Stallwood kam in London zur Welt, wurde im Ausland erzogen und lebte anschließend viele Jahre lang in Oxford. Sie kennt die schönen alten Colleges in Oxford mit ihren mittelalterlichen Bauten und malerischen Kapellen gut. Doch weiß sie auch um die akademischen Rivalitäten und den steten Kampf der Hochschulleitung um neue Finanzmittel. Jedes Jahr besuchen tausende von Touristen Oxford und bewundern die alten berankten Gebäude mit den malerischen Zinnen und Türmen und dem idyllischen Fluss mit seinen Booten ? doch Veronica Stallwood zeigt dem Leser, welche Abgründe hinter der friedlichen Fassade lauern.

Veronica Stallwood

Schattenüber Oxford

Ein Kate-Ivory-Krimi

Ins Deutsche übertragen vonUlrike Werner-Richter

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Für die Originalausgabe:

Copyright © 2000 by Veronica Stallwood

Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Oxford Shadows«

Originalverlag: Headline Book Publishing, A division of Hodder Headline

Für diese Ausgabe:

Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln

Lektorat: Gerhard Arth/Stefan Bauer

Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von © shutterstock: Megin

Illustration: © phosphorart/David Hopkins

Datenkonvertierung E-Book:

hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7325-3464-7

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Für Sally und Jasper in Liebe

Mein Dank gilt dem Imperial War Museum, und hier ganz besonders Herrn Roderick Suddaby, für die Hilfe beim Auffinden von Briefen und Tagebüchern, die mir den Hintergrund für das vorliegende Buch lieferten. Falls sich Fehler eingeschlichen haben sollten, sind sie einzig mir selbst zu zuschreiben.

Erster Teil

Oxford 1945

1

Immer noch frage ich mich, ob ich nicht hätte bemerken müssen, worauf sie hinauswollte. Bin ich deshalb mitverantwortlich für das, was geschah?

Der Gedanke bedrückt mich vor allem während der langen, schlaflosen Nachtstunden. Lieber möchte ich glauben, dass sie mich nur ebenso hinters Licht geführt hat wie alle anderen auch. Ich liege wach. Die Vorhänge flattern am geöffneten Fenster. Selbst mit geschlossenen Augen erkenne ich in der Dunkelheit ihr Gesicht und wie sie bei jenem letzten Mal ausgesehen hat: mit offenen Haaren und einem Lächeln, das den Blick zum Leuchten brachte. Sie hat weder geblinzelt noch die Augen gesenkt – noch nicht einmal zu diesem Zeitpunkt.

Und dann stelle ich mir unwillkürlich die Frage, ob wir unter anderen Umständen und zu einer anderen Zeit nicht zu Liebenden hätten werden können.

Du bist doch bescheuert, Alan, weise ich mich dann zurecht. Sie gehörte weder deiner sozialen Schicht an, noch passte sie vom Alter her zu dir.

Damals kannte ich nicht einmal ihren Vornamen.

2

Ich besuchte Chris und Susie nur ein einziges Mal, während sie in Oxford untergebracht waren, obwohl ich das Anrecht auf eine Bahnfahrkarte im Monat hatte. Vielleicht hätte ich mich bemühen sollen, sie öfter zu sehen, doch ich war der Überzeugung, dass die Kinder glücklich sein mussten. In ihrem Quartier war es warm, und sie bekamen gut zu essen, während wir dort unten in Peckham ganz schön zu kämpfen hatten.

Es war in den ersten Januartagen des Jahres 1945. Ich brauchte Chris nur anzuschauen, um zu wissen, dass er seine ganze Hoffnung darauf setzte, ich würde ihn und Susie mit zurück nach London nehmen.

»Das geht leider nicht, Chris, alter Kumpel«, sagte ich.

»Wir möchten gern heim«, flüsterte er erneut. Er hielt meinen Arm umklammert, und sein Griff war so fest, dass es schmerzte. Ich hatte damals nicht gerade viel Fleisch auf den Rippen. »Eigentlich will sie uns gar nicht.«

Natürlich sprach er von Miss Marlyn. Ich hatte sie gerade erst kennen gelernt und verstand nicht recht, warum der Junge sich so anstellte. Sie war größer als die meisten mir bekannten Frauen und besaß eine angeborene Autorität, die Menschen ihrer sozialen Schicht, Männer ebenso wie Frauen, gern an den Tag legen. Trotzdem wirkte sie recht nett. Ihr Gesicht zeichnete sich durch gerade Linien, scharfe Kanten und den kalten Glanz von Elfenbein aus; vielleicht stellten Chris und Susie gar Ähnlichkeiten mit der Hexe aus ihrem Märchenbuch fest. Doch sie lächelte freundlich und bot mir nicht nur eine Tasse Tee mit Zucker an, sondern obendrein auch noch ein Korinthenbrötchen. Sicher haben die Kinder nur Heimweh, dachte ich. Sie wissen nicht, wie gut es ihnen hier geht. Mehr steckt bestimmt nicht dahinter.

Und Susie wirkte im Gegensatz zu Chris eigentlich auch ganz glücklich.

»Danny Watts hat ein neues, junges Hündchen«, erzählte sie und klammerte sich an meine andere Hand. »Er sagt, dass ich es in ein paar Tagen ausführen darf.«

»Klar. Weil es ihm nämlich längst auf die Nerven geht«, erklärte ihr Bruder.

Unser Chris war schon immer in der Lage gewesen, die Menschen zu durchschauen.

Miss Marlyns Augen befanden sich auf gleicher Höhe mit meinen. Sie gab sich nicht einmal die Mühe wegzuschauen, als ich sie anstarrte. Ihre nussbraunen Augen fesselten mich. Nein, sie waren nicht nussbraun – eher meergrün mit braunen Sprenkeln. Und sie hatte schwarze Wimpern und ebensolche Augenbrauen. Während wir uns unterhielten, hielt sie ihren Blick ununterbrochen auf mich gerichtet, als interessiere sie sich brennend für jeden noch so banalen Satz, den ich äußerte.

Ich saß am Küchentisch und trank den Tee, den sie mir in einer Tasse reichte. Schon beim Einschenken war mir der satte Braunton aufgefallen; hier trank man nicht das bleiche Zeug, das uns blieb, wenn unsere Wochenration sich dem Ende zuneigte. Ich süßte ihn mit zwei gehäuften Teelöffeln Zucker – sie blinzelte nicht einmal bei dieser Extravaganz – und fügte aus einem blau-weißen Kännchen Milch hinzu. Das Korinthenbrötchen war dick, voller Früchte und sogar mit Margarine bestrichen. Nachdem ich den Tee getrunken und das Brötchen gegessen hatte, kratzte ich mit dem Löffel den Tassenboden ab, um auch das allerletzte der feuchten, süßen Zuckerkörnchen zu erreichen. Wäre ich allein gewesen, hätte ich die Tasse sicher ausgeleckt wie ein Hund. Doch ich hatte gelernt, mich zu beherrschen, obwohl mir die Mühe vermutlich ins Gesicht geschrieben stand. Ich spürte, wie in meinem Mundwinkel ein Nerv zuckte, doch ich wusste, wie man sich in zivilisierter Umgebung zu benehmen hat. Nachdem ich mit der Tasse fertig war, leckte ich an meinem Zeigefinger, ließ ihn über den Teller gleiten, pickte jeden noch so winzigen Krümel auf und saugte ihn von meinem Finger, um nur ja keinen übrig zu lassen. Ich ertappte Chris dabei, wie er mir einen merkwürdigen Blick zuwarf, doch als er merkte, dass ich ihn ansah, senkte er die Augen. Seine Wangen wirkten leicht gerötet, als ob mein Benehmen ihm peinlich wäre. Ach, Chris, wenn du wüsstest! Mir war egal, was er dachte, denn ich konnte doch nicht einfach gutes Essen vergeuden. Was Nahrung wert war, hatte ich auf die harte Tour lernen müssen. Ich lasse keine Lebensmittel verkommen – weder damals noch heute.

Susie hopste auf ihrem Stuhl herum, lächelte mich an und zeigte ihre Zahnlücken. Sie hatte die ersten Milchzähne verloren. Chris ließ Anzeichen des mürrischen Halbstarken erkennen, zu dem er bald werden würde; zumindest dachte ich das damals. Mir scheint, dass Kinder im Krieg schneller heranwachsen. Als sorgloser kleiner Kerl in Susies Alter war er jedenfalls einfacher gewesen, früher, als wir ihm an Sonntagnachmittagen mit Harry im Park das Fußballspielen beibrachten.

Den kleinen Imbiss, den Miss Marlyn mir gab, hatte ich bitter nötig. Ich war den ganzen, meist bergauf führenden Weg vom Bahnhof bis zu ihrem Haus in der Armitage Road in Headington gelaufen. Die Anfahrt von Paddington hatte über drei Stunden gedauert, und die Eisenbahnwaggons waren nicht geheizt gewesen. Der Zug war mit kaum dreißig Stundenkilometern durch die zerstörten Londoner Vororte gezuckelt und erst schneller gefahren, als wir das traurig braune, freie Land erreichten. Manchmal blieb er aus unerfindlichen Gründen einfach stehen, und Kälte und Feuchtigkeit krochen immer tiefer in meine Knochen. Im Abteil roch es nach feuchtem Sergestoff, ungewaschenen Körpern und abgestandenem Zigarettenrauch. Die Leute sprachen stockend miteinander, als fühlten sie sich verpflichtet, ein wenig Freundlichkeit zu zeigen. Man konnte fast ihre Gedanken lesen: »Ich muss mir Mühe geben. Da draußen herrscht Krieg.« Sie sprachen vom letzten Luftangriff und tauschten ihre bevorzugten Bomben-Geschichten aus. Einer erzählte einen Witz aus der letzten Sendung von Tommy Hendley, und alle lachten.

»Bald ist es geschafft«, sagte ein Mann in Luftwaffenblau.

Ich weiß nicht, ob er die Bahnfahrt oder den Krieg meinte, denn beide schienen sich ihrem Ende zuzuneigen.

Die meisten Passagiere waren in Uniform. Als ich einstieg, musterten sie mich, als fragten sie sich, warum ich keine Uniform trug, schauten dann aber schnell wieder weg. Ich nehme an, sie konnten mir am Gesicht ablesen, dass ich meinen Beitrag geleistet hatte und inzwischen als untauglich ausgemustert worden war.

An einem der Haltepunkte stand eine Frau mit einem Rollwagen, der mit Pappschachteln beladen war. Picknick. Ein Schilling, stand darauf. Nur mit Mühe brachte ich es fertig, mich nicht aus dem Fenster zu lehnen und eine Schachtel zu kaufen, wie es zwei andere Passagiere taten. In diesen Zügen ohne Speisewagen wusste man nie, wann man das nächste Mal etwas zu essen bekam. Doch ich hatte Chris und Susie versprochen, sie zum Abendessen auszuführen, und brauchte keine zwei Mahlzeiten.

Eine junge Frau stieg ein und quetschte sich auf die gegenüberliegende Bank. Sie hatte ein weiches, ovales Gesicht und den wie eine Schnittverletzung wirkenden scharlachroten Lippenstift aufgelegt, den alle in diesem Jahr trugen. Diese Mädchen traten in Massen auf und sahen alle gleich aus, wenn sie Schlange standen, im Bus saßen oder mit dem Zug fuhren. Identisch und austauschbar. Die junge Frau in unserem Abteil trug einen dunkelblauen Mantel mit breiten Schultern aus einem schäbigen Stoff, der für die Kälte viel zu dünn aussah. Auf ihren Knien balancierte sie eine prall gefüllte Einkaufstasche. Wahrscheinlich war auch sie auf dem Weg, ihre Kinder zu besuchen, und brachte ihnen allerlei kleine Überraschungen mit, die sie sich vom Mund abgespart hatte und die ihr so wertvoll waren, dass sie sie keinen Moment aus den Augen lassen wollte. Auch ich hatte einen Rucksack dabei. Er lag oben im Gepäcknetz und enthielt Comics, Süßigkeiten und die Briefe, die Sheila am Abend zuvor mühevoll am Küchentisch geschrieben hatte. Am liebsten würde man ihnen die Sterne vom Himmel holen, um sie für die lange Trennung zu entschädigen, doch für den Moment musste eine Tasche voller Kleinigkeiten reichen. Ich lächelte die junge Frau an, um ihr zu zeigen, dass ich sie verstand, doch sie presste nur die Lippen zusammen und wandte den Kopf ab, als hätte ich eine obszöne Bemerkung gemacht.

Also konzentrierte ich mich auf die männlichen Mitreisenden im Abteil, um ihr die Peinlichkeit zu ersparen. Die Gesichter ringsum wirkten erschöpft, und die Müdigkeit färbte auf ihre graue Haut ab. Stammte ihr fahles Aussehen von dem Schmutz, der sich wie ein Film auf alles in der Paddington Station legte, oder war die Farbe dauerhafter? Ein wenig sah es so aus, als könne man sie nicht ganz abwaschen. Mir war diese allgemeine Graufärbung sofort bei meiner Rückkehr nach England aufgefallen – natürlich erst, als ich wieder so weit hergestellt war, dass ich überhaupt etwas bemerken konnte. Abgesehen von der Erschöpfung war sie wohl dem Mangel an Seife zuzuschreiben und dem Umstand, dass es immer an Zeit fehlte, alles vernünftig zu reinigen. Wahrscheinlich war Sauberkeit das Letzte, woran man dachte, wenn es um das schiere Überleben ging. Vermutlich wäre mir diese Graufärbung gar nicht aufgefallen, wenn ich die vergangenen vier Jahre in England verbracht hätte.

Nach einer halben Stunde wurde ich unruhig. Abgeschlossene Räume bereiteten mir Probleme, und das Abteil war viel zu voll mit all den Körpern fremder Menschen. Gern hätte ich ein Fenster geöffnet, doch mir war klar, dass ich damit den Unmut der anderen Passagiere auf mich gezogen hätte. Ich versuchte die vorbeihuschende Landschaft zu betrachten, doch Regen und Wind ließen alles verschwommen und unwirklich erscheinen. Hügel und Weiden, Hecken und Häuser verschwanden und tauchten wieder auf, bis ich schließlich darauf verzichtete, einen Sinn in dem zu finden, was ich sah. Vielleicht bin ich eingenickt, denn die Landschaft verwandelte sich in einen Albtraum, in dem nichts so war, wie es schien, und wo hinter jedem Busch vom Nebel verborgen der Feind lauern konnte.

Als wir schließlich in Oxford ankamen, nahm ich meinen Rucksack aus dem Gepäcknetz, half der Frau in dem dünnen Mantel beim Aussteigen und drängte mich aus dem Bahnhof. Es regnete in Strömen. Himmel, Luft und alle Gebäude waren in Grau gehüllt. Von den kahlen Bäumen tropfte es. Schlammiges Wasser gurgelte in die Abflüsse. Ich schulterte meinen Rucksack, warf einen Blick in die Wegbeschreibung nach Headington und machte mich in Richtung Nordosten auf den Weg durch die Stadt.

Ein Provinznest, dachte ich. Von den viel gepriesenen Colleges war nicht viel zu sehen – höchstens ab und zu ein Torbogen und eine solide Eichentür, natürlich fest verschlossen, um Leuten wie mir den Zutritt zu verwehren. Ich überquerte eine Brücke über eine geflutete Wiese, hörte das traurige Quaken von Enten und folgte einer Straße, die in die Außenbezirke der Stadt führte. Natürlich hätte ich auch den Bus nehmen können, doch ich war lange genug in diesem Eisenbahnabteil eingeschlossen gewesen. Jetzt brauchte ich frische Luft, auch wenn sie kalt und feucht war. Es roch nach Nässe und faulendem Kohl: Januargeruch auf dem Land. London roch nach dem Rauch von Kohlefeuern, austretendem Gas und geborstenen Abwasserleitungen.

Über die Hecken hinweg betrachtete ich die Backsteinhäuser der Vorstadt. All diese respektablen Haushalte hatten ihre gepflegten Rasenflächen und ordentlichen Blumenbeete umgegraben und anstelle von Astern und Rosen Kartoffeln, Möhren und Rosenkohl angepflanzt.

Zwar hatten die Leute hier draußen sicher keine Kampfflugzeuge zu Gesicht bekommen, aber sie sahen deswegen keinen Deut glücklicher aus. Ihre säuerlichen Gesichter sprachen Bände. Unterwegs wurde ich von Armeelastwagen überholt, deren Ladung unter Tarnnetzen verborgen war. Später sah ich einen Lieferwagen, der Ware in einem der schicken Häuser ablieferte. Der Fahrer war alt und faltig und sah aus, als hätte er schon während des letzten Krieges das Autofahren gelernt. Dann kam ein Jeep vorbei. Man sah nicht mehr viele Amerikaner, seit sie in die Normandie abgerückt waren, doch angeblich gab es mehrere Flugplätze in der Grafschaft; vermutlich waren die Männer von dort gekommen. Abgesehen von dem Lieferwagen fuhren alle Autos schnell. Die blöden Amerikaner wollten wahrscheinlich die einheimischen Mädchen beeindrucken, und die Engländer hielten sich alle für kleine Malcolm Campbells. Ein Motorrad brauste mit mindestens hundert Sachen an mir vorbei, und zwar so nah, dass das in den Gully fließende Wasser hoch aufspritzte und mich von oben bis unten besudelte. Von wegen Meldefahrer! Wahrscheinlich war er auf dem Weg nach Hause zum Essen.

Der Wind blies mir scharf ins Gesicht. Ich glaube, es graupelte ein wenig, doch vielleicht spielt mir auch da mein Erinnerungsvermögen einen Streich. Auf jeden Fall wäre mir Schnee willkommener gewesen. Wenigstens hätte die Sonne herauskommen und uns etwas aufheitern können, anstatt sich hinter einer dichten grauen Wolkendecke zu verbergen. Schon mittags war abzusehen, dass es nicht sehr lang hell bleiben würde. Man musste damit rechnen, dass spätestens gegen drei Uhr der düstere, trübe Tag in Dunkelheit hinüberdämmerte.

Ich musste mir in Erinnerung rufen, dass mein Ausflug nicht meinem eigenen Nutzen diente. Ich war gekommen, um Harrys Kinder zu besuchen und ihnen gute Neuigkeiten von zu Hause zu bringen, die allerdings samt und sonders eigens zu diesem Zweck beschönigt worden waren.

3

Als ich in der Armitage Road ankam, waren meine Schuhe völlig durchweicht. Regenwasser tropfte in meinen Kragen. Das Haus trug den Namen High Corner. Als Erstes bemerkte ich zwei helle Ovale in einem der Fenster. Chris und Susie. Der Anblick der beiden ängstlichen Gesichter hinter dem Glas ließ mich nicht länger bereuen, in diesen Besuch eingewilligt zu haben. Die armen Kerlchen hatten sicher schon stundenlang Ausschau nach mir gehalten und sich auf mich gefreut. Trotzdem grollte ich innerlich. Ich war einfach nicht bereit, die ganze Verantwortung für ihr Glück zu tragen. Nie hätte man das von mir verlangen dürfen.

Susie entdeckte mich zuerst, und sofort strahlte sie über beide Wangen. Chris hatte die Hand auf ihre Schulter gelegt, als wolle er sie unter Kontrolle halten.

Ich hängte mir den Rucksack bequemer über die Schultern, zwang mich zu einem Lächeln und ging den Gartenweg hinauf. Es ist mein sonniges Gemüt, das mich weitermachen lässt. Die Erinnerung an das Unterhaltungsprogramm vom Vorabend verwandelte mein gekünsteltes Lächeln in ein echtes.

Irgendwo hinter dem Haus hörte ich ein Huhn gackern. Sie hatten also frische Eier. Zu Hause in der Reckitt Street hatte eine Frau versucht, Enten zu halten – wegen der dickeren Eier, wie sie sagte –, doch die armen Viecher starben samt und sonders am Herzschlag, als die Luftangriffe begannen.

Der Vorgarten hatte gerade die richtige Größe. Ein im Fischgrätmuster verlegter Gartenweg führte zur Eingangstür. An einer Seite des Hauses hatte man eine kleine Garage angebaut, deren neue Ziegel einen deutlichen Kontrast zu den wettergegerbten Steinen des Hauses bildeten. Früher mochte der Garten aus einem ordentlichen Rasen und einigen ehrwürdigen Büschen bestanden haben, doch jetzt war das Gelände umgegraben und bot einen traurigen Anblick mit den wenigen vergilbten Rosenkohlpflanzen und den spärlichen Kohlköpfen, deren äußere Blätter von Schnecken und Maden zu einer Art Spitzengewebe zerfressen worden waren. Allerdings hatte man nicht alle Zierpflanzen ausgerissen. Ich entdeckte eine Zwergmispel, eine Art Farn und Immergrün. Es würde sicher nicht lange dauern, dem Garten seine Vorkriegsschönheit zurückzugeben, sobald der Spuk endlich vorüber war. Ganz im Gegensatz zum Süden von London, wie mir scheinen wollte. Bestimmt würde es noch einige Jahre brauchen, ehe wir in der Reckitt Street zur Normalität zurückkehren konnten.

Ich winkte den Kindern und läutete an der Haustür. Die weißen Gesichter verschwanden. Ich wartete. Aus der Regenrinne tropfte Wasser auf meinen Kopf, daher trat ich einen Schritt nach vorn. Mein Gesicht befand sich nur wenige Zentimeter von der Tür entfernt. Schließlich wurde sie geöffnet, und ich stand Auge in Auge mit einer Frau. Sie war zwar nicht mehr jung, doch ihr Gesicht faszinierte mich. Sie ließ ihren Blick über meine verwahrloste Erscheinung gleiten, bis ich mich minderwertiger fühlte als eine ertrunkene Ratte – denn so ähnlich musste ich auf sie wirken, was mir ganz und gar nicht gefiel. Ich zwang mich, meinen Blick nicht abzuwenden, und erkannte, dass sie beeindruckt war. Ihr Mund war übrigens nicht scharlachrot angemalt.

Sie trug das Haar aus dem Gesicht gekämmt und hatte es im Nacken zu einem Knoten geschlungen, als ob ihr völlig egal wäre, wie sie aussah. Trotzdem konnte ich feststellen, dass ihre Haare dicht, lockig und vermutlich schwierig zu kämmen waren. Ein paar Silbersträhnen mischten sich in das Dunkelbraun, doch sie waren kaum sichtbar. Einen Augenblick lang fragte ich mich, wie die Frau wohl mit offenem Haar aussehen würde, wenn sich die Locken um ihr arrogantes Gesicht mit der schimmernden Haut und den Haselnussaugen ringelten, aus denen sie mich unter dunklen Wimpern hervor anstarrte. Tiefe Linien zogen sich von ihren Nasenflügeln zu den Mundwinkeln, und die senkrechten Falten zwischen den Augenbrauen verliehen ihr ein missbilligendes Aussehen. Doch dann lächelte sie, und das Lächeln hellte ihr Gesicht auf und ließ sie mit einem Schlag um viele Jahre jünger wirken. Etwas in ihrem Ausdruck ließ darauf schließen, dass sie sich der Wirkung ihres Lächelns bewusst war und es gern zu ihrem Vorteil einsetzte. Es verwandelte sie in eine attraktive Frau.

»Ich bin Miss Marlyn«, sagte sie, als wäre es das Wichtigste, das man wissen müsste, und möglicherweise traf dies in ihrem Umfeld auch zu. Sie sah aus, als wäre sie es gewohnt, in ihrem Viertel als Königin zu gelten. Auf jeden Fall wurden mir in ihrer Gegenwart nur allzu deutlich meine schäbige Jacke, mein vor Nässe klebendes Haar und meine durchweichten Schuhe bewusst. Erst in diesem Moment fiel mir auf, dass ich besser einen Hut aufgesetzt hätte.

»Alan Barnes«, stellte ich mich nach kurzem Schweigen vor. »Der Onkel von Christopher und Susan«, fügte ich hinzu. Wann hatte ich die Kinder das letzte Mal bei ihrem vollen Namen genannt? Doch genau das war die Wirkung, die die Frau auf mich hatte, obwohl sie sicher keine Expertin in Sachen Mode war. Sie trug eine Cordhose, einen einfachen dunkelblauen Pullover mit V-Ausschnitt mit einer hellen Bluse darunter und auf Hochglanz polierte Arbeitsschuhe. Die eher maskuline Kleidung stand ihr gut und passte zu ihrer hochgewachsenen Erscheinung. Ihre schlichte Garderobe hatte zwar nichts mit modischem Schnickschnack zu tun, stand jedoch für echte Qualität. Der Pullover sah so weich aus, dass ich ihn am liebsten mit den Fingern gestreichelt hätte; bestimmt handelte es sich um Kaschmir. Vermutlich hatte sie ihre Kleidung irgendwo in Piccadilly gekauft, und zwar in den dreißiger Jahren.

Sie öffnete die Tür ein Stück weiter, trat einen Schritt zurück und erlaubte mir einzutreten. Sie duftete nach Nelkenseife. Erst nach einiger Zeit fiel mir auf, dass ich diesem Duft lange vor dem Krieg zum letzten Mal begegnet war. Jenseits der Eingangstür befand sich eine Art Windfang, wo die Kinder ihre Gummistiefel abgestellt hatten und ein verblichener schwarzer Regenschirm tropfend an der Wand lehnte. Auf der anderen Seite war eine Garderobe aus Holz angebracht, an der eine Tweedjacke mit ledernen Ärmelflicken hing. Daneben stand ein Messingeimer für Spazierstöcke. Uns gegenüber gab es eine weitere Tür mit bunten Glaseinsätzen, die offen stand und in eine quadratische Eingangshalle führte.

Die Kinder waren nicht zu sehen; wahrscheinlich waren sie zu schüchtern. Immerhin hatten sie mich lange nicht gesehen, und ich machte in diesen Tagen nicht gerade viel her. Als ich mich dem Fenster näherte und sie mich besser sehen konnten, hatten sie es vielleicht mit der Angst zu tun bekommen. Ich stand in der Eingangshalle und merkte, wie sich auf Miss Marlyns poliertem Holzfußboden Pfützen neben meinen Schuhen bildeten. Ich erwartete fast, dass ein Lakai mit einem Aufnehmer erscheinen und mir bedeuten würde, die Schweinerei aufzuwischen, doch Miss Marlyn blieb bei ihrem strahlenden Lächeln und schob mir eine einfache Fußmatte hin, auf die ich mich stellen konnte. Vermutlich hielt sie das Stück Teppich für genau solche Situationen in Reichweite bereit.

Ich konnte den Reichtum, der hinter dieser Eingangshalle lag, wie etwas Greifbares spüren. Vielleicht lag es an der Wärme, die uns einhüllte und die sich so ganz anders anfühlte als die kleinen, spitzen Flammen des Kohlefeuers in unserem Wohnzimmer in Peckham. Aber vielleicht lag es auch an dem Duft nach gutem Essen, nach Mahlzeiten, die aus Fleisch und Gemüse oder Toast, Schinken, Ei und Kaffee bestanden – ich konnte tatsächlich Kaffee riechen! –, den das polierte Holzpaneel und die weiß und golden gestreiften Tapeten auszuatmen schienen. Alles war so sauber und hell, als wäre gerade renoviert worden. Möglicherweise spielt mir meine Fantasie hier auch einen Streich, erinnert mich an Details, die ich niemals wirklich gesehen habe, oder lässt mich zu viel in diese ersten Minuten in der Eingangshalle von High Corner hineininterpretieren. Jedenfalls weiß ich genau, dass ich keinen Neid über den allgegenwärtigen Wohlstand verspürte, sondern eher erleichtert war, dass die Kinder es so gut angetroffen hatten. Wir hatten schreckliche Geschichten über Kinder gehört, die in Dörfer verschickt worden waren, wo es weder Strom noch fließendes Wasser gab und wo die Toilette aus einem Eimer in einem Verschlag hinten im Garten bestand. Doch Oxford war mindestens so zivilisiert wie London, und ich war sicher, dass die Kinder nicht frieren mussten und gut zu essen bekamen, auch wenn sie zunächst Heimweh nach Peckham hatten. In einem solchen Haus konnte man einfach nicht lang unglücklich sein.

Kein Produkt meiner Fantasie ist die Tatsache, dass Miss Marlyn mich ansah, als amüsiere sie sich über mein verkniffenes Gesicht und den tropfenden Mantel, und dass sie dann das Licht anknipste.

»So ist es besser«, sagte sie. »Finden Sie nicht auch, Mr Barnes?«

Es war so viel besser, dass mir die Augen schmerzten.

Die Eingangshalle lag in der Mitte des Hauses. Von draußen konnte niemand sehen, was sie gerade getan hatte – einen Schalter betätigt und den düsteren Wintertag beschämt. Es war eine Vorstellung ganz allein für uns beide.

Ich drehte mich langsam um mich selbst, und sie schaute mir zu, glücklich wie ein Kind über die Reaktion, die ihr Handeln bei mir hervorrief.

Da waren Wandleuchten, die wie Kerzen aussahen und Schirme aus Messing hatten. Außerdem Lampen, die die Gemälde zur besseren Geltung brachten. In einer Ecke befand sich eine Stehlampe neben einem Sessel, in dem man nun bequem Zeitung hätte lesen können. Und in der Mitte des Raumes hing ein Kronleuchter von der Decke, dessen sämtliche Birnen aufstrahlten. Die gläsernen Anhänger waren sauber poliert und glänzten und glitzerten wie Edelsteine. Sie klirrten im leichten Luftzug, der von der Tür her kam; dabei klangen sie wie weit entfernte Schlittenglöckchen.

Miss Marlyn vergeudete so viel Elektrizität, dass man damit die gesamte Reckitt Street sowie die angrenzenden Straßenzüge hätte beleuchten können. Heutzutage würde man einem solchen Anblick nicht die geringste Bedeutung beimessen, doch damals, nachdem man gerade erst die Verdunkelungsvorschriften ein wenig gelockert hatte, kam es mir vor, als zerrisse sie vor meinen Augen eine Fünfpfundnote nach der anderen. Vielleicht war es diese Stromverschwendung – schließlich war die Mittagszeit eben erst vorüber –, die mir vor Augen führte, in welcher Art von Haus die Kinder hier lebten.

Die Eingangshalle war nicht nur heller als der Winterhimmel draußen, sie war auch heller als alles, was ich seit meiner Zeit in Italien gesehen hatte. In der Reckitt Street war keine Glühlampe stärker als 40 Watt, und wir schalteten alles aus, was wir nicht unbedingt brauchten.

Ich versuchte, meine Überraschung nicht zu zeigen. Allerdings kann ich nicht behaupten, dass mich die Verschwendung abstieß, denn insgeheim freute ich mich wie ein Kind über die gelungene Vorstellung. Und ihr machte es sichtlich Spaß, mir ihren Reichtum vor Augen zu führen. Doch es war nicht allein eine Frage des Geldes, sondern auch eine Art Trotz, als wolle sie die Jahre des Entsagens nicht wahrhaben und uns allen mitteilen, dass sie sich einen Teufel darum scherte.

»Ich hole die Kinder«, sagte sie, verschwand durch eine Tür zu ihrer Rechten und ließ mich in der Eingangshalle stehen.

Nie zuvor war ich in einem Haus gewesen, in dem man so großzügig mit dem Platz umging. Das Haus in Peckham hatte einen schmalen Flur, der von vorn bis zur Hintertür verlief und von wo die Treppe fast unmittelbar hinter der Eingangstür nach oben führte. Doch die Eingangshalle hier war geräumig und quadratisch. Auf dem polierten Holzfußboden lag ein Teppich in allen Schattierungen von Rot bis Rostfarben. An den Wänden hingen Bilder – hauptsächlich Ölgemälde von Bäumen, Seen und purpurnen Bergen. Außerdem fand sich dort zwar keine Ahnenreihe, doch zumindest einige düstere Konterfeis von Männern, die möglicherweise Ratsherren oder Mitglieder der Handelskammer gewesen waren. Nur eines der Porträts stellte eine Frau dar, eine herrisch wirkende alte Hexe, die Miss Marlyn so ähnlich sah, dass sie gut und gern ihre Schwester hätte sein können. An sonnigen Tagen warfen die bunten Glasscheiben in der Eingangstür vermutlich helle Edelsteinsprenkel auf den Boden, wie in einer Kirche. Niemand würde es hier wagen, Hut und Mantel einfach fallen zu lassen, wie wir es zu Hause zuweilen taten.

Mehrere Türen führten aus der Eingangshalle hinaus, und ich überlegte gerade, was um alles in der Welt sie verbergen mochten, als Miss Marlyn mit Chris und Susie eintrat. Die Kinder, die sie an der Hand hielt, verlangsamten Miss Marlyns sonst vermutlich langen und raschen Schritt. Die beiden halten sie am Boden, dachte ich. Sie kann nicht aufsteigen und fliegen, solange sie sie festhält. Unmittelbar unter dem Kronleuchter blieben sie stehen. Die drei Gestalten unter den flirrenden Lichtpunkten wirkten wie ein Bild in einem Buch. Aber nicht wie die Illustration eines Märchens, sondern wie eine dieser düsteren Szenen aus dem Bürgerkrieg, als man Kinder zum Verhör vorführte. Deine Einbildungskraft geht mir dir durch, Alan, sagte ich mir. Sie sind doch wirklich freundlich zueinander.

Miss Marlyn drängte die Kinder vorwärts, doch sie schienen nicht recht zu wollen und blieben hinter ihr zurück. Miss Marlyn schien sich darüber zu amüsieren und sprach ganz sanft mit ihnen.

»Das ist euer Onkel Alan«, erinnerte sie die Kinder. »Ihr werdet doch wohl nicht die Schüchternen spielen?« Schließlich wagte sich Chris von ihr fort und trat einen Schritt auf mich zu. Susie folgte ihm, allerdings deutlich zurückhaltender.

Jemand musste sie kürzlich gewaschen haben. Ihre Haut glänzte rosa, und ihre Haare klebten in der Hoffnung, einen ordentlich gekämmten Eindruck zu machen, an ihren Köpfen. Chris trug kurze grauen Flanellhosen, die zu seinem Schulanzug gehörten, und eine dunkelblaue Jacke mit Gürtel. Susies feuchtes Haar war zu zwei winzigen Zöpfchen mit blauen Schleifen zusammengebunden worden; sie trug ebenfalls ihre Schuluniform, die aus grauem Faltenrock und dunkelblauer Jacke bestand. Wahrscheinlich hatten sie das angezogen, was ihnen am schönsten erschien.

»Hallo Kinder!«, begrüßte ich sie mit meiner heitersten Onkel-Stimme. Chris lächelte mir verhalten zu, Susies Gesichtchen wirkte noch immer wie versteinert. Doch sie war schon immer sehr zurückhaltend gewesen.

Das war der Moment, in dem Miss Marlyn mich zu einer Tasse Tee in die Küche einlud. Vermutlich hatte sie bemerkt, wie unbeholfen wir miteinander umgingen. Ich fühlte mich erleichtert, denn vielleicht würde es helfen, das Eis zu brechen. Die Kinder waren seit dem vergangenen Juli in High Corner untergebracht und fühlten sich hier möglicherweise längst mehr zu Hause als daheim in der Reckitt Street. Ich hätte ihnen bestimmt keine Vorwürfe gemacht, wenn sie dieses warme, bequeme Haus nie wieder hätten verlassen wollen.

Miss Marlyn ging voraus, ich folgte ihr, und die Kinder schlurften hinter uns her. Als wir an dem Porträt der Frau vorbeikamen, die ich für ihre Schwester gehalten hatte, drehte sie sich zu mir um. »Das ist meine Tante Margaret. Sie hat mir dieses Haus hinterlassen. Es ist seit seiner Erbauung im Familienbesitz.«

»Ein schönes Haus«, erwiderte ich lahm. Doch Miss Marlyn war längst weitergegangen, als hätte sie schon zu viel gesagt. Ich folgte ihr durch eine der Türen, die aus der Eingangshalle hinausführten, einen Flur hinunter in die Küche. Während die Kinder und ich uns an einem gescheuerten Holztisch niederließen, hängte sie meine Jacke an den Herd, um sie ein wenig zu trocknen, auch wenn sie immer noch feucht sein würde, wenn ich sie wieder anzog. Wie entgegenkommend, dachte ich. Zwar war sie nicht unbedingt der hausfrauliche Typ, doch wir alle hatten uns im Krieg umstellen müssen, und Leute wie Miss Marlyn bildeten da wohl keine Ausnahme.

Die Küche wirkte ein wenig finster mit ihren Steinwänden, der hohen Decke und kleinen Fenstern, doch der Herd sorgte für Gemütlichkeit. An den Wänden hingen Aluminiumpfannen, Kupfertöpfe und Siebe, die vermutlich zur Herstellung von Marmelade gedacht waren. Der Boden bestand aus Natursteinfliesen, auf die man Flickenteppiche gelegt hatte, um den düsteren Eindruck ein wenig aufzuheitern. Die Küche wirkte zwar nicht ausgesprochen edel, doch sie unterschied sich deutlich von unserer Küche zu Hause mit der bedruckten Tischdecke und dem Luftzug, der unter der Hintertür hindurchdrang und die Beine bis zu den Knien taub werden ließ. Weil wir nie genug Kohle hatten, machten wir immer erst um sechs Uhr abends Feuer im Herd, wenn wir die Radionachrichten hörten.

»Ich fürchte, Sie werden die Kinder zum Essen ausführen müssen, Mr Barnes«, sagte Miss Marlyn und sah mir zu, wie ich mein Korinthenbrötchen vertilgte. Mir wurde klar, dass sie von dem versprochenen Mittagessen sprach. »Ich habe in einer Stunde eines meiner Komiteetreffen, und anschließend muss ich mich um meinen Garten kümmern.«

Sie sah aus, als würde ihr der Garten mehr Freude bereiten als das Treffen im Komitee, obwohl ich mir beim besten Willen nicht vorstellen konnte, was sie an einem so lausigen und regnerischen Januartag in ihrem Garten tun wollte. Und dann stellte ich mir diese Damen vor, wie sie in Kostümen und mit Hüten um einen Tisch saßen und von Miss Marlyn in schlammbespritzten Cordhosen befehligt wurden, und musste bei diesem Gedanken lächeln.

»Gut«, sagte Miss Marlyn, die mein Lächeln sah, den Grund dafür aber falsch deutete. »Es ist mit Sicherheit auch angenehmer für Sie und die Kinder, wenn Sie gemeinsam etwas unternehmen und sich dabei wieder besser kennen lernen. Soviel ich weiß, gibt es ein Stück die Straße hinunter ein recht nettes, von der Stadt betriebenes Restaurant. In Richtung Innenstadt«, fügte sie hinzu. »Man hat mir gesagt, dass man dort sehr preiswert essen kann.« Ich fragte mich flüchtig, ob sie je selbst dort gegessen hatte. Ich traute ihr eher das große Restaurant im Stadtzentrum zu, an dem ich auf meinem Weg vorbeigekommen war und das teuer aussah.

»Nun, ein Mittagessen für uns drei kann meine Geldbörse bestimmt noch verkraften«, sagte ich mit meiner heitersten Onkel-Stimme und lächelte Chris zu.

Auch die Kinder hatten sich mit an den Tisch gesetzt, ohne allerdings ihre Jacken auszuziehen. Endlich hatte ich Gelegenheit, sie in Ruhe zu betrachten. Wären sie nicht mein Neffe und meine Nichte gewesen, hätten sie mich wahrscheinlich nicht allzu sehr beeindruckt. Chris’ knochige Knie staken unter der Jacke hervor. Sie waren mit Hautabschürfungen und Krusten übersät. Sein Gesicht war winterblass, und seine Mundwinkel hatten Risse. Das Haar hatte man ihm extrem kurz geschnitten. Der kümmerliche Rest war mit Brillantine an den Schädel geklebt, sodass er bereits aussah wie eine nasse Ratte, noch ehe er sich in den Regen hinausgewagt hatte. Außerdem fiel mir auf, dass seine Ohren abstanden. Auch sein Vater hatte diese Ohren gehabt, und plötzlich hätte ich am liebsten geweint. Harry ist tot, dachte ich, und alles, was mein kleiner Bruder mir als Erinnerung zurückgelassen hat, sind die Ohren seines Sohnes. Ich schnäuzte mir die Nase und widmete mich wieder meinem Korinthenbrötchen.

Im Gegensatz zu ihrem dünnen Bruder Chris zeigte Susie eher eine Anlage zur Pummeligkeit. Auch ihre Mutter war rundlich gewesen, ehe die Tuberkulose zuschlug. Sonst allerdings fielen mir an dem Mädchen kaum Ähnlichkeiten mit Sheila oder Harry auf. Vielleicht lag es daran, dass Susie irgendwie noch ungeformt wirkte und sich ihre Gesichtsknochen unter einer weichen Schicht Babyspeck verbargen. Ihre Ohren steckten unter einer Wollmütze, doch ich nehme an, sie standen ab, genau wie die von Chris, Harry und mir. Ihr Gesicht war ebenso blass wie das von Chris, bis auf die glühende Knopfnase. Das arme Kind schien eben erst einen Schnupfen überstanden zu haben. Ihre kurzen, plumpen Beine wölbten sich über den Strumpfhaltern. Sie ließ sie baumeln und gegen die Stuhlbeine schwingen. Doch erst als ich ihre Hände mit den kurzen Fingern, den dicken Wülsten an den Fingerspitzen und den wie bei Harry – und leider auch bei mir – bis auf die Nagelhaut abgekauten Nägeln bemerkte, wurde mir klar, dass jeder Zoll an ihr mein Fleisch und Blut war, genau wie Chris. Die Erkältung war noch nicht ganz abgeklungen, denn sie zog die Nase hoch.

»Benutze bitte dein Taschentuch, wie ich es dir gezeigt habe, Susan.« Zwar sprach Miss Marlyn mit sanfter Stimme, trotzdem gefiel mir ihre Zurechtweisung nicht. Harry und Sheila hatten ihren Kindern schließlich beigebracht, wie man sich die Nase putzt. Am liebsten hätte ich Miss Marlyn darauf hingewiesen, dass sie es hier beileibe nicht mit Kindern aus der Unterschicht zu tun hatte. Doch Susie zog gehorsam ihr Taschentuch aus der Tasche und schnäuzte sich, also sagte ich lieber nichts.

Wenn die Familie Barnes ebenfalls Ahnenporträts gehabt hätte, wie hätten sie wohl ausgesehen? Blasse, spitze Gesichter, Ohren wie Henkel, kurze Hände mit abgekauten Nägeln und rote Nasen. Unwillkürlich musste ich lächeln, und in meinem Herzen regte sich … beinahe hätte ich gesagt: Liebe, doch wer bin ich schon, ein solches Wort überhaupt zu benutzen?

Susie lebte langsam ein wenig auf, weil sie sich allmählich wieder an mich gewöhnte. Ihr Gesicht schien das Lächeln eher zu kennen als das von Chris.

»Weißt du noch, wie du früher auf meiner Schulter geritten bist?«, fragte ich sie.

»Ja«, flüsterte sie, obwohl ich bezweifele, dass sie sich wirklich erinnerte.

»Ich kann mich erinnern, dass wir Fußball gespielt haben«, sagte Chris. Ich bin sicher, dass er an seinen Vater dachte.

»Und wie geht es ihrer Mutter?«, erkundigte sich Miss Marlyn, als hätten die Kinder keine Ohren. Sheila wollte nicht, dass sie erfuhren, wie schlecht es ihr diesen Winter gegangen war, und ich konnte sie darin nur unterstützen.

»Ganz gut«, erklärte ich fröhlich.

»Dann können wir sicher bald nach Hause«, sagte Chris. Miss Marlyn sah aus, als hätte sie am liebsten dasselbe gesagt, wäre aber zu höflich, es wirklich zu tun.

»Sie muss erst wieder zu Kräften kommen«, wandte ich ein. »Sie ist noch ziemlich schwach.«

»Wir sollten mit ihr ans Meer fahren«, sagte Chris ernst. »Das hat der Arzt auch vorgeschlagen.«

»Geht leider nicht. Denk bloß an all die Stacheldrahtzäune, die man aufgestellt hat, um die Deutschen an der Landung zu hindern«, antwortete ich, ohne dem Jungen in die Augen zu sehen.

»Man sagt, spätestens im Sommer soll alles vorbei sein«, warf Miss Marlyn ein. »Vielleicht könnt ihr dann zusammen verreisen.«

»Vielleicht«, wiederholte ich. Was meinte sie wohl? Dass wir alle nach Südfrankreich fahren sollten? Leute wie sie reisten an solche Orte. Oder in die Schweizer Berge. Leute wie Sheila und ich jedoch blieben in Süd-London, bis sie schwarz wurden.

»Ich finde es hier manchmal ganz schön«, sagte Susie, die allmählich kühner wurde.

»Aber du vergisst doch hoffentlich deine Mama nicht?«, meinte ich.

»Es ist sicher nicht leicht für Ihre Schwägerin und Sie«, sagte Miss Marlyn. »Trotzdem glaube ich, dass es Ihnen dort in …« Sie hatte den Namen unseres Stadtteils vergessen. »… in – äh – London besser geht, als wenn sie flüchten würden wie diese hysterischen Frauen, mit denen ich ständig zu tun habe. Immer wieder tauchen sie plötzlich am Stadtrand auf und haben einen Kinderwagen und ihren halben Hausrat dabei. Wie sollen wir mit diesen Massen bloß fertig werden? Denen fehlt es bloß an Mumm in den Knochen, sagte ich kürzlich zu der Frau, die für die Einquartierungen zuständig ist.« Sie blickte geradezu kämpferisch drein, doch ihre Haltung befremdete mich. Was wusste sie schon von Luftangriffen und Verwundeten? Also nickte ich nur und kaute den letzten Bissen meines Korinthenbrötchens.

Plötzlich fielen mir die Mitbringsel ein, die ich von zu Hause für die Kinder mitgebracht hatte. »Hier«, sagte ich und legte die Comics und eine blaue Papiertüte voller Süßigkeiten auf den Tisch. Es war nicht viel, aber immerhin das Beste, was Dobson’s diese Woche zu bieten hatte. Die Kinder fielen begeistert darüber her.

»Und das hat deine Mama dir genäht«, sagte ich zu Susie. »Es ist ein neues Kleidchen für deinen Teddy.«

Zwar war es nur aus Resten gemacht, aber es sah wirklich hübsch aus. Susies Augen wurden vor Freude ganz groß, dann liefen ihr zwei dicke Tränen über die Wangen. »Ich wünschte, sie wäre hier«, flüsterte sie. Also hatte sie ihre Mutter doch nicht ganz vergessen.

»Es ist kein Teddy, sondern ein Häschen«, berichtigte Chris. »Und es heißt Betsy.« Ich fragte nicht, ob das Häschen ein Junge oder ein Mädchen war.

»Hattest du nicht um ein Taschenmesser gebeten?«, fragte ich Chris. »Deine Mama hat dir eins besorgt.« Tatsächlich war es ein altes Taschenmesser aus meinem Besitz, und ich hatte Sheila nichts davon gesagt, weil sie sehr eigen war, was Messer in Kinderhänden anging.

»Es ist toll«, freute sich Chris, wobei auch seine Stimme ein wenig erstickt klang. Ich nehme an, dass die Geschenke sie einerseits an ihre Mutter erinnerten, sie aber gleichzeitig mit der schmerzlichen Realität konfrontierten, dass sie nicht da war.

»Ein Paar neue Socken wäre für Christopher eigentlich wichtiger gewesen«, sagte Miss Marlyn. Einen Augenblick lang hatte ich sie vergessen, aber jetzt sah ich sie wieder an. Ich weiß nicht, ob ich ihren Gesichtsausdruck richtig deutete, aber es kam mir fast vor, als wäre sie eifersüchtig auf die kleinen Geschenke, die ich den Kindern mitgebracht hatte.

»Ich schicke ihm ein Paar«, erwiderte ich rasch. »Vielleicht besser gleich zwei.«

»Und in naher Zukunft sind für beide Kinder neue Schuhe fällig.«

»Sie bekommen alles, was sie brauchen«, sagte ich bestimmt. Ich hatte durchaus nicht vor, mich von ihr einschüchtern zu lassen.

»Man muss einfach Prioritäten setzen«, fügte sie hinzu.

»Genau das sind Chris und Susie immer für mich gewesen. Meine Prioritäten«, erklärte ich. Das brachte sie für einen Moment zum Schweigen. Wann sind Sie eigentlich zum letzten Mal oberste Priorität für einen Menschen gewesen?, hätte ich sie fragen können, doch es gab keinen Anlass, so grausam zu sein.

An der Tür hinten in der Küche war ein Klopfen zu hören, und mir wurde klar, dass die Tür zur Außenwelt führen musste. In diesem Haus fühlte man sich derart abgeschottet, dass ich beinahe vergessen hätte, dass außerhalb der Mauern eine ganze Welt existierte.

Ohne auf eine Aufforderung zu warten, traten zwei Männer ein.

»Arthur und Danny«, sagte Miss Marlyn, »ihr kommt früher als erwartet.«

»Der Lieferwagen steht in der Garage«, berichtete der jüngere Mann.

»Und wir haben Pescod besucht, wie Sie gesagt haben«, fügte der andere hinzu.

Miss Marlyn unterbrach ihn. »Warum setzt ihr euch nicht und trinkt eine Tasse Tee?« Zwar sprach sie in heiterem Tonfall, doch die Atmosphäre in der Küche hatte sich verändert. Die beiden Männer starrten mich an, als überlegten sie, wer ich war.

Der Ältere war untersetzt und hatte eine Unmenge sehr schwarzer Haare, die nicht nur auf seinem Kopf, sondern auch aus seinen Nasenlöchern wuchsen. Die Augenbrauen waren ebenso schwarz wie die Haare auf seinen Handrücken, wie ich entdeckte, als er seine Handschuhe abstreifte.

»Die restlichen Neuigkeiten können bis später warten«, sagte er, griff nach der Teekanne und schenkte sich und seinem Kumpel jeweils eine Tasse Tee ein, ehe er zwei Stühle an den Tisch zog. Die Stuhlbeine schleiften über den Steinfußboden, was mir eine Gänsehaut verursachte. Ehe er sich setzte, knöpfte er seinen Mantel auf. Darunter trug er einen Anzug mit Weste und ein Hemd mit einem altmodisch steifen Kragen. Der Anzug war alt und abgetragen und hätte dringend einer Reinigung bedurft. Außerdem passte er ihm nicht, so, als hätte er vorher einem dickeren und anders proportionierten Mann gehört. Der jetzige Eigentümer des Kleidungsstücks roch nach frischer Luft und Bier.

Der jüngere Mann war dünner und lässiger gekleidet. Er hatte einen kleinen schwarzen Hund an der Leine, der noch im Welpenalter war. Zwar befahl er ihm, zu seinen Füßen zu sitzen, doch das Tier sprang immer wieder auf, um die Küche und die Leute am Tisch zu beschnüffeln.

»Bonnie«, sagte Susie und ließ ihre Zahnlücken sehen. »Das ist Bonnie.« Sie kletterte von ihrem Stuhl, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen, und hatte nur noch Augen für den kleinen Hund.

Ich erwartete, dass Miss Marlyn sie für ihre Unerzogenheit rügen würde, doch sie achtete nicht darauf und sagte nur: »Das ist Alan Barnes, der Onkel der Kinder. Und dies hier sind Arthur und Danny Watts. Sie arbeiten für mich.« Irgendwie klang ihre Stimme so, als gäbe sie Befehle und hätte nicht nur eine simple Feststellung gemacht.

Wir redeten nicht viel. Vielleicht fühlten wir uns durch Miss Marlyns gehemmt, vielleicht ging aber auch zwischen den Anwesenden etwas vor, das ich nicht verstand.

»Ich denke, wir sollten jetzt aufbrechen«, sagte ich, nachdem ich die letzten Krumen mit dem Zeigefinger aufgenommen und dann abgeleckt hatte. Ich zog meine feuchte Jacke an, Susie streichelte den jungen Hund ein letztes Mal, und dann zogen wir in einer Art Prozession durch das Haus zur Eingangstür. Miss Marlyn zog einen Vorhang vor die Glasscheiben in der Tür, sodass kein Vorübergehender die Lichterpracht in ihrer Eingangshalle sehen konnte.

4

Trotz des immer stärker werdenden Regens und einer Kälte, die mir beißender erschien als Frostwetter in London, spürte ich den Eifer der Kinder, die mich nach draußen zerrten und den Gartenpfad hinunterlotsten. Selbst das Tor, das mit einem satten, gut geölten Klicken schloss, zeugte von Geld. Den Eifer der Kinder schob ich auf die Aussicht auf ein bevorstehendes Vergnügen und die Freude darüber, ein bekanntes Gesicht zu sehen, das der eigenen Familie angehörte. Viele waren nicht mehr übrig. Genau genommen gab es nur noch Sheila und mich, denn Harry war vermisst gemeldet, und man glaubte nicht mehr an seine Rückkehr. Zwar hoffte Sheila noch immer, irgendwann von ihm zu hören oder dass er eines Tages vor der Tür stand, doch ich war sicher, dass mein Bruder nicht mehr lebte – vermutlich war er in so viele Stücke zerrissen, dass man ihn nicht hatten identifizieren können. Aber das würde ich Sheila natürlich nie sagen – nicht bei ihrem Gesundheitszustand.

Wir wandten uns Richtung Innenstadt. Nachdem wir ungefähr hundert Meter zurückgelegt hatten, schlug ich vor, ein Lied zu singen, um besser voranzukommen. Und plötzlich fragte Chris, ob ich ihn und Susie mit zurück nach London nehmen würde.

»Fahren wir jetzt endlich heim, Onkel Alan?«

Susie hatte mir ihr rundes, von einer laubgrünen Kapuze umrahmtes Gesichtchen zugewandt. Sie sah aus, als hätte jemand hinter ihren blassblauen Augen ein Licht angeknipst.

Als ich den Kopf schüttelte, sah ich die Enttäuschung in Chris’ Augen, doch er war ein tapferer Junge. Er nahm nur Susies Hand fest in seine. Das Licht in ihren Augen verschwand.

Wir gingen den Hügel hinunter und versuchten einen Ort zu finden, wo wir uns vor dem Regen schützen und ein wenig aufwärmen konnten. Ich begann ein Wanderlied zu singen, und sie fielen einigermaßen mutig mit ein. Geflissentlich übersah ich den flehenden Ausdruck in Chris’ Gesicht und führte mir vor Augen, wie gut es ihnen momentan ging. Hier waren sie in Sicherheit vor den täglichen Luftangriffen auf Süd-London. Es war ganz natürlich, dass sie ihre Mutter vermissten, doch der Krieg würde nicht mehr lange dauern, und dann würden sie wieder nach Hause zurückkehren. Besser, sie hatten ein wenig Heimweh, als dass wir ihr Leben aufs Spiel setzten. Kinder halten viel aus. Sie kommen schnell über Negatives hinweg. Nicht wahr?

Zwar gab es hier keine Zerstörungen, wie ich sie von London her gewohnt war, doch alles sah schäbig und ungepflegt aus. In den letzten fünf Jahren war keines der Häuser gestrichen worden, und das fiel auf.