9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Baumhaus

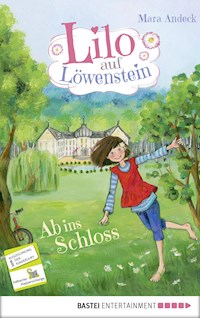

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Lilo auf Löwenstein

- Sprache: Deutsch

Start einer neuen Kinderbuchreihe für alle Mädchen, die gerne Abenteuer erleben.

Lilo liebt Abenteuer. Oder besser: Sie braucht welche. Lilo will nämlich später Abenteuerbücher schreiben, genau wie ihr großes Vorbild Lavinia Stone. Als die ganze Familie in ein richtiges Schloss zieht, kann Lilo ihr Glück kaum fassen. Dort wird es ja wohl von Schätzen und Geheimnissen nur so wimmeln. Doch dann kommt alles erst mal ganz anders: Sämtliche Mitbewohner auf Schloss Löwenstein nerven, und fast sieht es so aus, als würde Lilo plötzlich ganz allein in der ödesten Einöde der Welt festsitzen. Zum Glück findet sie dann aber doch eine Verbündete. Und als Lilo eine Entdeckung auf dem Dachboden des Schlosses macht, stellt das alles auf den Kopf ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 183

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Über dieses Buch

Lilo liebt Abenteuer. Oder besser: Sie braucht welche. Lilo will nämlich später Abenteuerbücher schreiben, genau wie ihr großes Vorbild Lavinia Stone. Als die ganze Familie in ein richtiges Schloss zieht, kann Lilo ihr Glück kaum fassen. Dort wird es ja wohl von Schätzen und Geheimnissen nur so wimmeln. Doch dann kommt alles erst mal ganz anders: Sämtliche Mitbewohner auf Schloss Löwenstein nerven, und fast sieht es so aus, als würde Lilo plötzlich ganz allein in der ödesten Einöde der Welt festsitzen. Zum Glück gibt es das Nachbarsmädchen Angelina Valentina, mit der sie sich verbünden kann. Und dann macht Lilo eine Entdeckung auf dem Dachboden des Schlosses, die alles auf den Kopf stellt …

Über die Autorin

Mara Andeck wurde 1967 geboren. Sie hat Journalismus und Biologie studiert, volontierte beim WDR und arbeitet heute als Wissenschaftsjournalistin. Sie lebt mit ihrem Mann, zwei Töchtern und ihrem Hund in einem kleinen Dorf bei Stuttgart. Wen küss ich und wenn ja, wie viele? ist ihr erstes Jugendbuch, in dem sie die Erfahrungen mit ihren Teenagertöchtern, ihre Begeisterung für Biologie und ihren Spaß an guten und lustigen Geschichten zusammenbringt. Die Fortsetzung ist bereits in Vorbereitung.

Mara Andeck

Ab ins Schloss

Mit Bildern von Eleni Livanios

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige eBook-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Originalausgabe

Copyright © 2017: by Boje in der Bastei Lübbe AG, Köln

Umschlaggestaltung: Götz Rohloff – Die Buchmacher, Köln

Umschlagmotiv und Illustrationen: Eleni Livanios, Graz

eBook-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

ISBN 978-3-7325-4018-1

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Inhalt

Cover

Über dieses Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

Karte

Einleitung

Kapitel 1: Der Baum des Schicksals

Kapitel 2: Selfies und Feelies

Kapitel 3: Löwenstein

Kapitel 4: Und Tschüss!

Kapitel 5: Die Räuber von Löwenstein

Kapitel 6: Nicht gerade mein Lieblingskapitel

Kapitel 7: Der Graf und Golo

Kapitel 8: Ich will was ändern

Kapitel 9: Wie rettet man eine Maus?

Kapitel 10: Anni und ich

Kapitel 11: Tschakka!

Kapitel 12: Sommerglück und Abschiedskummer

Kapitel 13: Das darf doch wohl nicht wahr sein!

Kapitel 14: Sommerfest auf Löwenstein

Einleitung

Wer ich bin. Und warum hier dauernd jemand »Böööp!« sagt.

Test, test, test. Ja, das Handy funktioniert. Also: Achtung, Aufnahme.

Hallo! Ich bin Lilo. Eigentlich heiße ich Lisa Lorenz, aber alle nennen mich einfach nach den ersten Buchstaben meiner beiden Namen.

So sehe ich aus:

Und das, was ihr hier in euren Händen haltet, ist mein allererstes Buch. Ich habe es zwar nicht selbst geschrieben, aber ich habe es gesprochen und aufgenommen. In den Computer getippt hat die Geschichte dann jemand anders. Wieso das so war, erkläre ich später. Jetzt kommt erst mal mehr über mich, damit ihr wisst, wer ich bin. Also, ich bin elf Jahre alt und …

Krschlknistermumpkrkkrkn

»Was hast du gesagt???«

Moment mal, da quatscht jemand rein. Dieser Jemand sitzt neben mir und behauptet, dass man ein Buch niemals mit sich selbst anfangen darf. Nur Esel nennen sich selbst zuerst.

»Womit fang ich denn dann an?«, frage ich. »Etwa mit dir?«

»Neiiin!« Der Jemand verdreht genervt die Augen. »Ich darf am Anfang auf gar keinen Fall vorkommen. Nicht mal meinen Namen darfst du verraten. Ich tauche in der Geschichte doch auch erst später auf. Das ist schließlich eine wahre Geschichte, und wir müssen die richtige Reihenfolge einhalten.«

Stimmt. Das ist eine wahre Geschichte. Und es ist meine Geschichte. Die ich jetzt gern endlich erzählen würde.

Diese Person neben mir, die ich ab sofort X nenne, ist nur hier, um alles aufzunehmen. Und dann später abzutippen. Das war nämlich eine Wette zwischen uns. Hätte ich sie verloren, müsste ich tippen, und X dürfte die Geschichte diktieren. Aber ich habe nun mal gewonnen.

»Also, X, bitte nimm einfach nur auf, was ich sage. Ohne dazwischenzureden.«

»Böööp«, macht X.

»Was soll das denn jetzt schon wieder?« Ich starre X wütend an.

»Ich sage jetzt immer böööp, wenn mir was nicht passt, und das schreibe ich dann auch in dein Buch rein.«

»Wehe, wenn du das tust!«

»Böööp!«

»Weißt du was?«, sage ich. »Du nervst!«

»Stimmt.« X grinst. »Das ist eine meiner besten Eigenschaften.«

»Pfff«, mache ich, muss dann aber doch lachen. »Ich fang jetzt einfach an. Meinetwegen nicht mit mir, sondern mit Lavinia Stone. Ist das okay?«

Kein Böööp. Scheint also okay zu sein.

Gut. Das hier ist also Lavinia Stone:

Sie erlebt Abenteuer und schreibt darüber Bücher. Sie hat zum Beispiel schon mal ein Leopardenbaby mit der Flasche aufgezogen. Und einen Goldschatz gefunden. Einmal hat sie sogar am Rande eines Vulkans geschlafen. Deswegen bin ich ihr Fan und lese all ihre Bücher.

In einem hat sie geschrieben, dass man für echte Abenteuer sportlich sein muss und viel Ausdauer braucht. Außerdem muss man Hitze und Kälte aushalten und auf dem Boden schlafen können. Und man darf keine Angst vor Tieren oder Gefahren haben. Das übe ich seitdem jeden Tag. Ich will später nämlich auch mal Abenteuer erleben und Bücher darüber schreiben, genau wie sie.

So. Jetzt erzähle ich aber von mir. Das passt nämlich gerade gut, weil ich ja sowieso schon fast bei mir bin.

Ich habe leider noch nicht viele Abenteuer erlebt. Aber ich hab immerhin schon mal ein Katzenbaby mit der Flasche aufgezogen. Leider durfte ich es dann nicht behalten, wegen Herrn Frenk, unserem Vermieter.

Ich habe außerdem schon mal einen Vulkan gesehen. Aber nur von Weitem. Und ich bin ziemlich sportlich. Ich renne viel, klettere oft und übe Springen und Werfen und Balancieren. Bei den Bundesjugendspielen bekomme ich immer eine Ehrenurkunde. Hitze halte ich ganz gut aus, aber Kälte gar nicht, ich friere schnell. Deswegen verfolgen meine Eltern mich dauernd mit Jacken und Schals und Mützen, die ich anziehen soll.

»BÖÖÖÖÖÖÖÖP!«, macht X.

»Hey, erschreck mich doch nicht so!«

»Komm endlich mal zum Thema.«

»Mensch, das versuche ich doch. Und wenn du mich nicht dauernd unterbrechen würdest, wäre ich da schon längst.«

Also, wo war ich? X hat mich ganz durcheinandergebracht. Ach so, ja, bei meinen Eltern, die mich immer warm einpacken wollen. Das hier sind übrigens meine Eltern:

Mein Vater heißt Florian Lorenz, aber alle nennen ihn Flo. Das passt allerdings kein bisschen. Er ist nämlich nicht klein und hüpft auch nicht rum wie ein Floh. Stattdessen sitzt er immer nur an seinem Schreibtisch und macht Listen, auf denen alles steht, was er auf gar keinen Fall vergessen darf. Das liegt an seinem Beruf. Er ist nämlich Architekt und baut Häuser. Und da muss er vorher alles planen und viele Listen schreiben, damit er nichts vergisst. Leider hat er sich das angewöhnt, auch wenn es nicht um seinen Beruf geht, und kann jetzt nicht mehr damit aufhören.

Meine Mutter ist Innenarchitektin. Sie baut also keine Häuser, sie richtet sie ein, damit innen alles schön aussieht. Dafür braucht man anscheinend keine Listen. Vielleicht hat meine Mutter auch einfach ein besseres Gedächtnis als mein Vater. Na, egal. Sie sorgt auf jeden Fall in den Häusern, die sie einrichtet, mit passenden Möbeln für Ordnung. Und Ordnung ist auch ihr Lieblingswort. Sie räumt ständig irgendwas auf. Oder ab. Oder um. Dabei ist sie dauernd in Bewegung, und es würde ganz gut zu ihr passen, wenn sie Flo heißen würde. Sie heißt aber Leonie Lorenz.

Und dann gibt es in unserer Familie noch meinen Bruder Ben.

Zwei Monate pro Jahr sind wir immer gleich alt, und das ärgert ihn jedes Jahr total. Er ist nämlich nur zehn Monate älter als ich, tut aber so, als wären es zehn Jahre.

Ben macht niemals Listen. Ordnung auch nicht.

Er macht lieber Chaos und Geräusche. Er kann gackern wie ein Huhn, bellen wie ein Hund, jaulen wie eine Robbe, wiehern wie ein Pferd und meckern wie eine Ziege. Und er nimmt sich gern selbst als Schlagzeug. Er trommelt dauernd auf seinem Brustkorb rum, schnippt mit den Fingern, klatscht in die Hände, ploppt mit dem Mund. Ben hätte gern ein echtes Schlagzeug, aber das geht nicht, wegen Herrn Frenk. Der wohnt direkt unter uns und hasst Lärm.

Herrn Frenk, unseren Vermieter, will ich nicht zeichnen. Stellt euch einfach einen mittelalten, ekligen, miesepetrigen Mann mit wenig Haaren vor, dann wisst ihr, wie er aussieht.

So, jetzt kennt ihr alle, die es am Anfang meiner Geschichte gab, und es kann losgehen.

»Böööp«, sagt X.

»Was ist denn jetzt schon wieder?«

»Mich gab es am Anfang deiner Geschichte sehr wohl auch schon. Nur woanders.«

»Klar«, sage ich. »Dazu kommen wir noch. Aber jetzt fängt erst mal das erste Kapitel an. Und es wäre wirklich nett, wenn du nicht mehr dazwischentröten würdest. Ich kenne nämlich kein einziges gutes Buch, in dem jedes zweite Wort Böööp ist.«

X runzelt die Stirn und würde sichtlich gern widersprechen, kennt aber anscheinend auch kein gutes Böööp-Buch.

»Weißt du«, sage ich, um X zu besänftigen. »Ich möchte das Buch spannend erzählen. Und es soll gut klingen. Wie ein richtiges Buch. Aber dafür muss ich mich konzentrieren. Und wenn du immer Böööp machst, kann ich das nicht.«

X nickt und sieht ein bisschen schuldbewusst aus. Vielleicht kann ich jetzt endlich in Ruhe erzählen.

»Erstes Kapitel«, diktiere ich. »Der Baum des Schicksals!«

»Huh, das klingt aber dramatisch«, mischt X sich schon wieder ein. War wohl nix mit Ruhe.

»Es war ja auch dramatisch«, verteidige ich mich. »Mit diesem Baum hat alles angefangen. Das war wie bei einem Dominospiel, wo ein Stein umfällt und den nächsten anstupst, und der erwischt beim Fallen wieder den nächsten und so weiter.«

X sieht auf einmal ganz geistesabwesend aus. »Du, Lilo?«

»Ja?«

»Was ist eigentlich aus deiner kleinen Katze geworden? Der, von der du eben erzählt hast.«

»Sie wohnt jetzt bei meiner Oma, und ich besuche sie oft. Sie erinnert sich immer noch an mich. Wenn ich komme, läuft sie auf mich zu, leckt mir die Finger ab und schnurrt. Das ist total süß. Ein bisschen ist sie immer noch meine Katze.«

X grinst und wirkt richtig erleichtert. »Gut!«

Ich lächele. Klar, die ewigen Unterbrechungen nerven. Aber X kann auch nett sein. Davon erzähle ich allerdings auch erst später. Jetzt kommt erst mal …

Kapitel 1

Der Baum des Schicksals

Der Ast knackte. Dann brach er ab. Was richtig blöd war, denn ich saß darauf. Ich konnte gerade noch »Ups!« sagen, dann machte es peng, und um mich herum wurde alles dunkel.

Als ich wieder zu mir kam, lag ich in einem weißen Krankenhausbett, hatte ein Hemd mit blauen Punkten an und fühlte mich, als wäre ein Traktor über meinen Kopf gefahren. An meinem Bett saßen meine Eltern und Ben. Sie hatten ganz runde Augen vor Schreck. Aber das änderte sich, als ein netter, junger Arzt erschien, der sagte, dass alle Röntgenbilder meines Kopfes genauso aussahen, wie Röntgenbilder von Köpfen aussehen sollen. »Lilo hat nur eine Gehirnerschütterung«, erklärte er und lächelte uns an.

»Wow«, meinte Ben. »Heißt das, sie hat eins? Ein Gehirn, meine ich.«

Der Arzt lachte. »Definitiv.« Er zwinkerte mir zu.

»Wer hätte das gedacht?«, murmelte Ben. Ich warf ihm einen Blick zu, der einen feinfühligen Menschen getötet hätte. Ben natürlich nicht. Der grinste nur.

Na warte, Bruder, dachte ich, ärgern kann ich auch. »Bei dir ist das mit dem Gehirn leider nicht so sicher«, sagte ich sanft und freundlich. »Weißt du noch, neulich, da hast du mal geniest, und dabei landete ein winziger Popel in deinem Taschentuch. Das könnte dein Hirn gewesen sein.«

Ben schoss einen Blick auf mich ab, der mir für die Zukunft schwere Zeiten ankündigte. Aber damit kam ich klar. Fies grinsend zeigte ich ihm alle meine Zähne.

Und fand, dass es Zeit war, das Gespräch auf wirklich wichtige Dinge zu lenken. Ich fasste mir vorsichtig an den Kopf, der sehr wehtat, und fragte: »Wie bin ich eigentlich hierhergekommen?«

Ben runzelte erstaunt die Stirn. »Mit dem Krankenwagen. Ich hab ihn gerufen. Weißt du das nicht mehr?«

»Nö«, sagte ich. »Ich war bewusstlos. Weißt du das nicht mehr?«

»Warst du gar nicht«, widersprach Ben. »Du hattest die Augen auf und hast auch geantwortet, als dich die Sanitäter angesprochen haben. Aber du wusstest deinen Geburtstag und deine Adresse nicht mehr. Deswegen haben sie dich sicherheitshalber mitgenommen.«

Mist. Daran erinnerte ich mich nicht. Da hatte ich anscheinend echt einen fiesen Schlag auf den Kopf bekommen.

»Wie spät ist es denn?«, wollte ich wissen.

Der Arzt blickte auf seine Armbanduhr. »Zehn nach zwölf.«

Auweia. Um elf war ich auf den Baum geklettert. Ich erinnerte mich also an eine ganze Stunde meines Lebens nicht mehr. Das war ein ekliges Gefühl.

Obwohl … Moment! Ich selbst erinnerte mich zwar nicht an diese Stunde, aber mein Handy hatte vielleicht alles aufgenommen. Wo war es eigentlich?

Ich richtete mich auf, doch da schoss ein miesfieser Schmerz durch meinen Hinterkopf. Vorsichtig befühlte ich die Stelle und spürte eine Beule, die so groß wie ein Hühnerei war. Na gut, vielleicht war sie auch nur so groß wie ein Taubenei. Auf jeden Fall tat sie weh, und ich zuckte zusammen.

Oje, wenn mein Handy bei dem Baumabsturz genauso stark auf den Boden geknallt war wie mein Kopf, ging es ihm vermutlich auch nicht gut.

»Ben, wo ist mein …« Ich wollte weiterreden, aber plötzlich fiel mir das richtige Wort nicht mehr ein. Ich sah das Gerät in Gedanken vor mir, ich wusste auch, wie man es benutzte, und eben hatte ich sogar noch gewusst, wie es hieß. Aber nun kam ich nicht mehr darauf.

Das konnte doch nicht wahr sein! Ich versuchte es noch einmal. »Wo ist mein …, äh, schwarzes Dings zum Telefonieren«, brachte ich heraus.

Meine Mutter sah mich halb besorgt, halb fragend an. Ben schaltete schneller. »Meinst du das hier?« Er hob ein schwarzes Gerät hoch. Es sah aus wie meins. Es steckte auch in derselben Hülle wie meins. Aber es hatte einen riesigen Sprung in der Scheibe, den meins heute früh noch nicht gehabt hatte.

Ich nahm das Gerät und drückte auf eine Taste. Nichts passierte.

»Zeig mal!« Mein Vater nahm das Ding und schaltete es aus. Dann wartete er einen Moment, drückte wieder auf den Knopf und startete es neu. Nach kurzer Zeit hörte ich eine Begrüßungsmelodie, und Papa gab testweise zwei Ziffern ein. Bei jeder ertönte ein Piepton. »Ich glaube, jetzt geht es wieder«, sagte er. »Gib noch mal deine Geheimzahl ein.«

Ich nahm das Gerät, ließ es dann aber kraftlos auf die Bettdecke sinken. »Ich weiß sie nicht mehr«, sagte ich und fühlte mich dabei ganz jämmerlich. »Die Nummer ist in meinem Kopf einfach ausgelöscht. Genau wie der Name von dem Ding hier. Ich glaub, in meinem Gehirn ist doch was kaputt.«

»Das Gerät ist ein Handy«, behauptete der Arzt, und als ich das Wort hörte, kam es mir wirklich bekannt vor. »Und, nein, da ist nichts kaputt. Das nennt man Wortfindungsstörungen, und die können bei einer Gehirnerschütterung vorkommen. Das wird bald wieder, und deine Geheimzahl fällt dir garantiert auch wieder ein. Aber du solltest lieber noch ein paar Stunden hierbleiben, damit wir dich sicherheitshalber noch ein bisschen beobachten können.« Er dachte kurz nach. »Und danach gilt: eine Woche Bettruhe. Und Hirnruhe. Absolute Hirnruhe sogar. Das schärft die Sinne und den Verstand. Stell dir das ruhig wie bei deinem Handy vor. Wir fahren dein Gehirn jetzt mal für ein paar Tage runter und dann wieder hoch. Dann ist es wieder wie neu. Du wirst sehen, danach funktioniert es sogar besser als vorher!«

Das glaubte ich nicht. Sowohl bei mir als auch bei meinem Handy würde das wohl kaum funktionieren. Wir hatten jetzt beide einen Sprung in der Schüssel. Trotzdem fand ich den Vorschlag des Arztes im ersten Moment himmlisch. Wenn dein Kopf brummt wie ein Hubschrauber, kommt dir der Gedanke an Hirnruhe nämlich wie das reinste Paradies vor.

Als ich dann aber am nächsten Tag zu Hause rumlag, war´s die Hölle auf Erden. Hirnruhe, das hieß: Vorhang zu. Licht aus. Augen zu. Kein Fernseher. Kein Handy, egal, ob mit Sprung oder ohne. Natürlich auch kein Internet. Und: Nicht mal Spiele. Oder Bücher. Oder Besuch. Mein Kopfweh war weg, und ich wusste wieder alle Wörter, die ich sagen wollte. Und sogar ganz viele, die ich besser nicht sagen sollte. Aber ich durfte trotzdem nichts tun, außer leise Musik zu hören. EINE WOCHE LANG! Ich durfte mich ab und zu umdrehen, damit ich nicht schimmelte. Aber das war´s.

Nach drei Tagen durfte ich immerhin aufs Wohnzimmersofa umziehen und da herumliegen. Das war zwar auch nicht viel spannender, aber wenigstens konnte ich hier ab und zu echte, lebendige Menschen hören und sehen.

Am fünften Tag fühlte ich mich immer noch kein bisschen wie neu. Klar, der Kopf tat nicht mehr weh. Aber mir war langweilig. Und fad. Und langweilig. Und … meine Laune war unterirdisch. Ich lag immer noch auf dem Sofa und lauschte lustlos dem Gemurmel der anderen, die am Mittagstisch saßen und aßen. Ben trappelte dabei mit den Füßen einen Beat aufs Parkett und gackerte ab und zu wie ein Huhn beim Eierlegen.

»Pssst. Ben, sitz doch mal still. Denk an Lilo«, ermahnte ihn meine Mutter mit gedämpfter Stimme. »Wer hat da eigentlich eben so oft geklingelt?«

»Herr Frenk«, sagte mein Vater.

Mit dieser Antwort hatten wir alle gerechnet. Es verging kaum ein Tag, an dem unser Vermieter nicht klingelte. Und er kam immer nur zu uns, um sich über irgendwas zu beschweren.

»Drei Mal?«, wollte meine Mutter wissen. Sie hörte sich nervös an.

»Jep«, nuschelte mein Vater mit vollem Mund.

»Und? Was wollte er?«

Mein Vater schluckte, bevor er antwortete. »Beim ersten Mal stand Bens Fahrrad im Hausflur.«

»Aha.« Die Stimme meiner Mutter klang matt und gestresst. »Und beim zweiten Mal?«

»… stand es im Vorgarten.«

»Und zuletzt?«

»Draußen vorm Haus auf dem Bürgersteig.« Auch mein Vater hörte sich genervt an.

Meine Mutter dachte kurz nach. »Ben, warum stellst du es nicht in den Schuppen? Wenn man den Rasenmäher ein bisschen zur Seite schiebt, passt es da vielleicht noch rein.«

»Hab ich eben gemacht«, brummte Ben. »Aber ich glaube, Herr Frenk mag einfach grundsätzlich keine Fahrräder.«

Da klingelte es an unserer Wohnungstür.

»Wusste ich´s doch!«, stellte Ben fest.

Mein Vater erhob sich seufzend, und wir seufzten alle mit, denn natürlich ahnten wir, wer da vor der Tür stand.

Und richtig. Nach einer Weile kam mein Vater zurück.

»Herr Frenk?«, wollte meine Mutter wissen.

»Ja.« Paps ließ sich auf seinen Stuhl fallen.

»Lass mich raten«, sagte Ben. »Mein Fahrrad steht im Schuppen, und da gehört es nicht hin?«

»Jep«, seufzte mein Vater.

»Und wohin soll ich es dann stellen?« Ben klang richtig wütend. »Hat er das auch gesagt?«

»Auf die von uns gemieteten Flächen. Also Wohnung. Kellerraum. Oder Balkon.«

»Aber da ist kein Platz.«

»Jep.« Mein Vater klang gequält.

Meine Mutter schnaubte wütend. »Es stand doch bis jetzt immer vorm Haus«, sagte sie.

»Jep«, meinte mein Vater resigniert.

»Fällt dir vielleicht noch was anderes ein als Jep?«, wollte Mama wissen.

Offenbar nicht, denn Paps schwieg.

»Und jetzt?« Ben klang richtig verzweifelt.

»Wir könnten die Blumentöpfe woanders hinstellen, dann passt das Rad vielleicht auf den Balkon«, überlegte meine Mutter laut.

»Und wo sollen die Töpfe dann hin?«, fragte Ben. »Etwa in den Hausflur? In den Vorgarten? Oder in den Schuppen?«

Eine Weile blieb es ganz still.

Und da machte es klick in meinem Kopf. Auf einmal hatte ich den totalen Durchblick und sah unsere Situation glasklar vor mir. Lag es an meinen entspannten Gehirnzellen nach der vielen Hirnruhe? Oder war ich einfach hellhörig geworden, weil ich jetzt fünf Tage lang hier herumgelegen hatte und mir dabei aufgefallen war, wie oft Herr Frenk bei uns geklingelt hatte? Und dass unsere Gespräche fast nur noch um unseren Vermieter kreisten und darum, dass unsere Wohnung viel zu klein für all unsere Sachen war.

Außerdem war mir noch was aufgefallen: Nie kam bei diesen Gesprächen irgendwas raus. Wie auch? Die Wohnung war ja wirklich zu klein. Und Herr Frenk hasste nicht nur Fahrräder. Er mochte auch keine Kinder (zu laut). Keine Eltern (machten alles falsch). Ach was, alle Mieter waren ihm ein Graus (Nix als Ärger!). Katzen und Schlagzeuge mochte er natürlich auch nicht. Aber auch Blumen nicht (zu viel Arbeit). Und Vögel (zu viel Dreck). Egal, wie sehr ich nachdachte, mir fiel beim besten Willen nichts ein, was Herr Frenk überhaupt mochte.

Doch. Steinplatten! Die fand er ganz okay. Auf jeden Fall widmete er ihnen viel Zeit. Dauernd flammte er draußen in seinem Garten alle Steinplattenwege mit einem Gerät ab, das aussah wie ein Laserschwert. Und dabei wirkte er ziemlich glücklich. Aber das half uns jetzt auch nicht weiter. Wir waren ja keine Steinplatten.

Wir hatten uns an Herrn Frenk und sein Gemecker gewöhnt. Aber jetzt merkte ich auf einmal, wie schlimm das war. Ich hatte keine Katze – wegen Herrn Frenk. Ben konnte nicht Schlagzeug spielen – wegen Herrn Frenk. Wir konnten nie laut lachen oder Feste feiern – wegen Herrn Frenk. Abenteuer erleben war für mich auch extrem schwierig, denn in der Nähe des Hauses ging es nicht – wegen Herrn Frenk. Aber allein durfte ich nicht in den Park oder in den Stadtwald. Nur mit Ben, und der hatte oft keine Lust. Doch das Allerschlimmste war: Wir waren alle so oft schlecht gelaunt – nur wegen Herrn Frenk.

»Leute«, sagte ich. »Wir müssen hier weg. Wir sollten woanders wohnen.« Kaum hatte ich das ausgesprochen, wusste ich, dass es stimmte.

Die anderen wussten es auch. Das sah ich ihnen an, obwohl sie erst mal schwiegen.

»Wir brauchen wirklich mehr Platz«, meinte Paps irgendwann leise.

»Und mehr Freiheit«, fügte Mama hinzu.

»Und mehr Abenteuer«, sagte Ben. Ich hörte die Sehnsucht in seiner Stimme.

Wieder war es eine Weile ganz still. »Wir können uns doch einfach mal nach was Neuem umsehen«, schlug ich vor. Und alle nickten.

Ja, so war das. So fing alles an. Damals wusste ich natürlich noch nicht, was daraus werden würde. Zwar konnte ich in dieser Zeit mit meinem ausgeruhten Hirn alles sehr klar sehen, aber hellsehen konnte ich nicht.

»Böööp!«

»Was ist denn jetzt schon wieder los?«