6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

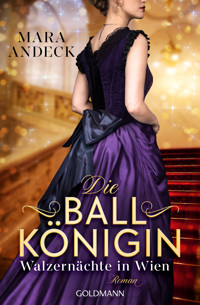

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein faszinierender Blick aufs Leben der legendären Kaiserin – aus Sicht ihrer Friseurin und engsten Vertrauten Fanny Angerer

Wien 1863. Bei einer Premierenaufführung am Wiener Burgtheater wird Kaiserin Elisabeth auf die kunstvolle Frisur der Hauptdarstellerin aufmerksam. Sie verlangt, deren Friseurin zu sprechen, und bietet ihr kurzerhand eine Stelle bei Hofe an. So gelangt die junge Fanny Angerer, uneheliche Tochter einer Hebamme, an die prunkvolle Hofburg. Von nun an widmet sie sich jeden Morgen drei Stunden lang der Haarpflege der Kaiserin, die schon bald ihre intimsten Geheimnisse mit ihr teilt. Doch als Fanny sich Hals über Kopf verliebt und den Dienst quittieren will, droht Sisi ihre Friseurin und engste Vertraute zu verlieren …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 489

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Buch

Wien 1863. Bei einer Premierenaufführung am Burgtheater wird Kaiserin Elisabeth auf die kunstvolle Frisur der Hauptdarstellerin aufmerksam und verlangt, deren Friseurin zu sprechen. Die junge Fanny Angerer, uneheliche Tochter einer Hebamme, kann ihr Glück kaum fassen, als die Kaiserin höchstpersönlich ihr eine Anstellung bei Hofe anbietet. Von nun an widmet sie sich jeden Morgen drei Stunden lang der kaiserlichen Haarpracht und wird schon bald zur engsten Vertrauten Elisabeths. Doch als Fanny sich Hals über Kopf verliebt, muss sie sich zwischen ihrem eigenen Glück und ihrer Treue gegenüber der Kaiserin entscheiden …

Autorin

Mara Andeck, geboren 1967 in Freiburg, hat in Dortmund Journalismus und Biologie studiert, beim WDR in Köln volontiert und danach als Wissenschaftsjournalistin gearbeitet. Sie lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Stuttgart und schreibt Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Weitere Informationen unter: www.mara-andeck.de

Mara Andeck

Sisi

Die Sterne der Kaiserin

Roman

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Die Gedichte von Kaiserin Elisabeth sind zu finden in »Das poetische Tagebuch«. Wir haben uns erlaubt, die Rechtschreibung ein wenig anzupassen.

Eine Übersicht über die Figuren der Handlung finden Sie am Ende des Romans.

Originalausgabe November 2022

Copyright © 2022 by Mara Andeck

Copyright © dieser Ausgabe 2022

by Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München

Umschlagmotive: Lee Avison/Trevillion Images; FinePic®, München

Fotos Franziska Angerer und Kaiserin Elisabeth:

© Emil Rabending/commons.wikimedia

LS · Herstellung: ik

Satz: KCFG-Medienagentur, Neuss

ISBN: 978-3-641-27196-1V002

www.goldmann-verlag.de

Für meine Töchter

und meine Schwester

Nur Prinzesschen richten ihr Krönchen.

Wahre Königinnen ziehen ihr Schwert.

Poetische Gedanken einer Kaiserin

An die Gaffer

Ich wollt’, die Leute ließen mich

In Ruh’ und ungeschoren,

Ich bin ja doch nur sicherlich

Ein Mensch, wie sie geboren.

Es tritt die Galle mir fast aus,

Wenn sie mich so fixieren:

Ich kröch’ gern in ein Schneckenhaus

Und könnt’ vor Wut krepieren.

Gewahr ich gar ein Opernglas

Tückisch auf mich gerichtet,

Am liebsten sähe ich gleich das

Samt der Person vernichtet.

Zu toll wird endlich mir der Spaß;

Und nichts mehr soll mich hindern,

Ich drehe eine lange Nas’

Und zeig ihnen den H…n’.

Kaiserin Elisabeth von Österreich, genannt Sisi

Prolog

München, Ludwigstraße, Herzog-Max-Palais. Am Heiligen Abend des Jahres 1837 setzen bei der bayrischen Herzogin Ludovika die Wehen ein. Die Geburt verläuft leicht und komplikationslos, und unter genauer Einhaltung des höfischen Zeremoniells kommt um 22:43 Uhr das vierte Kind der Herzogin zur Welt. Ein Mädchen. Kaum ist die Kleine gebadet und gewickelt, werden die drei als Zeugen bestellten Minister in das prachtvolle weiße Boudoir der Herzogin geführt, wo sich bereits Familienmitglieder und Hofdamen eingefunden haben.

Mit großem Stolz präsentiert Ludovika allen Besuchern ihren kleinen Weihnachtsengel. Als Tochter eines Herzogs ist das Neugeborene eine kleine Prinzessin. Dank des Geburtsdatums ist sie außerdem sowohl ein Christ- als auch ein Sonntagskind. Und sie hat schon bei der Geburt einen winzigen Zahn, was von allen als Glückszeichen gedeutet wird.

Die Kleine wird zwei Tage später getauft, nun heißt sie offiziell Elisabeth Amalie Eugenie, Herzogin in Bayern, benannt nach ihrer Patin, der späteren Königin Elisabeth von Preußen. Im Familienkreis wird die Prinzessin zunächst Elise, später »Sisi« genannt, was nach damaligem Brauch zwar mit scharfem S gesprochen, aber nur mit einem einzigen S geschrieben wird.

Wien, Alter Fleischmarkt, vier Jahre und fünf Wochen später. Am 28. Januar 1842, einem Freitag, setzen bei der ledigen Dienstmagd Anna Staub kurz nach Mitternacht die Wehen ein. Die Geburt verläuft leicht, und gegen zwei Uhr bringt Anna mithilfe ihrer Freundin Susanna Finke, einer Hebamme, ihr zweites Kind zur Welt. Ein Mädchen, das das Licht der Welt früher erblickt als errechnet.

Im Wien der damaligen Zeit ist es für Anna Staub als unverheiratete Frau so gut wie unmöglich, zwei kleine Kinder durchzubringen. Ihre erste Tochter Albertine ist gerade einmal zehn Monate alt. Obwohl die junge Frau im Gebärhaus der Stadt kostenlos unter medizinischer Aufsicht entbinden und das Kind anschließend im Findelhaus abgeben könnte, wo man ihm eine gut situierte Pflegefamilie suchen würde, verzichtet sie auf diesen Ausweg. Bei der Geburt ihrer ersten Tochter hat sie diese beiden Institutionen kennengelernt. Sie hat am eigenen Leib erlebt, dass Frauen im Gebärhaus während der Entbindung von zehn bis zwölf Studenten angestarrt und sowohl äußerlich als auch innerlich betastet werden. Und sie hat erfahren, dass viele andere danach an Kindbettfieber gestorben sind. Anna kennt auch die verheerenden hygienischen Zustände im Findelhaus, wo kaum ein Kind das erste Lebensjahr übersteht und die Leichen der verstorbenen Säuglinge in einem Raum direkt neben dem völlig überfüllten Schlafsaal der Neugeborenen seziert werden.

Anna Staub beschließt daher, das Unmögliche zu wagen. Sie will ihre Töchter selbst aufziehen und ihnen ein gutes Leben ermöglichen, koste es, was es wolle. Und sie hat auch schon einen Plan, wie das gelingen kann. Wissen ist Macht, das ist fortan ihr Leitspruch. Und: Was du im Kopf hast, kann dir niemand wegnehmen.

Das zarte, kleine Mädchen wird am nächsten Tag auf den Namen Franziska Seraphica getauft, alle nennen es Fanny.

Kapitel 1

April 1863

Burgtheater am Michaelerplatz

Sind Sie zufrieden?« Wie immer nach dem Frisieren bleibe ich hinter Zerline Gabillon stehen und senke demütig den Blick.

Ein goldener Spiegel. Davor eine Diva mit Lampenfieber, hinter ihr ich. Das ist, wie ich weiß, eine hochexplosive Mischung.

Und eigentlich erübrigt sich meine Frage, es ist nämlich viel zu spät für Änderungen an der Frisur, selbst wenn die Gabillon unzufrieden wäre. Die Vorführung beginnt in zehn Minuten, sie spielt die Hauptrolle, und sie steckt noch nicht einmal in ihrem Kostüm. Sie muss das Ergebnis meiner Arbeit also hinnehmen, das weiß sie so gut wie ich.

Aber es gibt auch nichts daran auszusetzen. Ich habe in den vergangenen drei Stunden alles gegeben, was in meiner Macht steht, um die widerspenstige Mähne der Schauspielerin in einen wahren Traum von Frisur zu verwandeln. Ihr ehemals fahlrotes Haar habe ich mit einem Sud aus Walnussschalen getönt. Die glanzlose, borstige Krause habe ich mit einem heißen Eisen zu einer fließenden Pracht geglättet und mir dabei mehrfach die Finger verbrannt, während die schöne Zerline bequem auf ihrem Frisiersessel thronte und die Briefe ihrer Verehrer las. Und obwohl mein Rücken sich bereits nach einer Stunde anfühlte, als würde er in der Mitte zerbrechen, habe ich die Haare anschließend aufwendig geflochten, mit künstlichen Haarteilen aufgepolstert und zu einer raffinierten neuen Frisur hochgesteckt, für die ich seit Wochen jeden Abend am Kopf meiner protestierenden Schwester geübt habe.

Die Mühe hat sich mehr als gelohnt, das sehe ich im Spiegelbild, als ich den Blick hebe. Das Haar der Gabillon glänzt im Kerzenlicht wie Rosenholz. Ihre nicht sehr hohe Stirn wird durch eine geflochtene Haarkrone optisch gestreckt, sodass ihre missmutige Miene auf einmal geradezu edel wirkt. Und sogar die scharfe, hakenförmige Nase der Diva, die normalerweise wie der Schnabel eines Geiers hervorragt, erscheint durch die weich fallenden Seitensträhnen mit einem Mal stolz und aristokratisch.

Trotzdem muss ich natürlich ergebenst um eine Beurteilung meines Werkes bitten, das gehört sich so. Zerline Gabillon ist die derzeit berühmteste Hofschauspielerin des kaiserlichen Burgtheaters – und ich bin, nun ja, Fanny.

Eine insgeheim sehr stolze Fanny allerdings. Meine im Kerzenlicht fast schwarzen Augen sprühen vor Freude über meine Leistung, auch das verrät mir das Spiegelbild, und schnell senke ich den Blick wieder. Es ist nicht gut, Zerline Gabillon durch Selbstbewusstsein zu provozieren. Sie hat klare Vorstellungen, was dem Personal zusteht. Gute Laune gehört nicht dazu.

Wie immer lässt sich die Diva mit ihrer Antwort Zeit. »Nun …«, beginnt sie schließlich, hält aber noch einmal inne und beugt sich vor, um sich besser im Spiegel betrachten zu können.

Nervös beobachte ich, wie Zerline Gabillon ihr Haupt erst nach links, dann nach rechts dreht, skeptisch eine Augenbraue hochzieht und zuletzt an einer Strähne über dem Ohr herumzupft. Ich benötige all meine Disziplin, um nicht zischend einzuatmen. Wenn sie jetzt eine der Flechten lockert, ist alles zerstört, und die Premiere wird mit Verspätung beginnen müssen. An einem Abend wie diesem eine Katastrophe! Und das wird auf mich zurückfallen, vielleicht kostet es mich sogar meine Stellung. Kann sie denn nicht erkennen, dass sie besser aussieht denn je? Und endlich in ihr Kostüm steigen? Gustl, die Ankleiderin, wartet bereits im Hintergrund, die Robe über dem Arm, und tritt vor lauter Anspannung von einem Fuß auf den anderen.

»Es ist … interessant«, sagt die Gabillon endlich und wendet sich dann an Gustl. »Wo ist mein Kostüm?«

Ich bin also in Ehren entlassen. Keine Kritik ist schon genug gelobt, so lautet das unausgesprochene Motto der Gabillon. Und an Premierentagen wie heute, wenn sie besonders nervös ist, muss ich eine solche Bemerkung schon fast als einen Ritterschlag betrachten.

Also lächele ich, knickse, säusele: »Ich dank’ recht schön« und entferne mich so ehrerbietig, wie es mir möglich ist.

Kaum habe ich das Garderobenkammerl verlassen, ist es allerdings vorbei mit meiner Beherrschung. Ich raffe meine Röcke mit beiden Händen und renne ausgesprochen undamenhaft los. Wenn ich noch rechtzeitig auf meinen Beobachtungsposten kommen will, ist es jetzt höchste Zeit. Im Theater munkelt man seit Tagen, die Kaiserin wolle die heutige Premiere besuchen. Und ich muss sie einfach sehen. Ich warte schon so lange auf diesen Moment.

Ja, ich weiß, wir haben Ihre Majestät schon bei der letzten Erstaufführung erwartet, und da ist sie dann doch nicht gekommen. Aber das bedeutet nicht, dass es heute wieder so sein wird. Im Gegenteil, es steigert die Chancen sogar. Alle sagen, dass die Kaiserin das Theater liebt, irgendwann muss sie einfach erscheinen. Sie ist schließlich nach ihrem langen Kuraufenthalt schon eine ganze Weile zurück in Wien.

Ich husche einen dunklen Gang entlang, haste über eine schmale Stiege hinter der Bühne in die erste Etage und bremse meinen Schritt. Jetzt nicht auffallen!

Direkt gegenüber der Kaiserloge gibt es eine Nische, die kaum jemand kennt, sie ist mein Ziel. Dort kann ich im Schatten der Logenbrüstung stehen und die Kaiserfamilie auf der anderen Seite des Saals vis-à-vis beobachten, ohne selbst gesehen zu werden. Bisher war die Kaiserin allerdings nie dabei.

Eigentlich darf an dieser Stelle niemand stehen, aus Sicherheitsgründen. Ich könnte ja ein böser Mensch sein, eine Spionin oder sogar eine Attentäterin. Aber in meinem schwarzen Kleid verschmelze ich mit dem Hintergrund, als wäre ich gar nicht da. Und die Kaiserin ist mit mir sicherer als ohne mich, mir entgeht nämlich nichts.

Ich habe es von langer Hand vorbereitet, dass ich hier heimlich stehen darf. Seit dem ersten Tag meiner Arbeit am Theater habe ich mich mit dem alten Josef befreundet, dem Platzanweiser, der über diese Etage wacht. Er drückt immer ein Auge zu, wenn ich mich hinaufschleiche, sobald sich kurz vor Vorstellungsbeginn die Gänge geleert haben. Auch heute lächelt er fast unmerklich, als er mich entdeckt, dann wendet er sich ab und tut, als müsste er ein nicht vorhandenes Stäubchen von seiner Livree wischen.

Atemlos erreiche ich mein Versteck, drücke mich tief in die Nische und überzeuge mich mit einem raschen Blick, dass die Kaiserloge noch leer ist.

Ich liebe diese Minuten kurz vor Vorstellungsbeginn. Alle sitzen schon auf ihren Plätzen, und unter mir kann ich ehrwürdige Herren im Frack und schöne Damen in schimmernden Seidenroben bewundern, die reden, lachen oder sich gegenseitig unauffällig durch ihre Operngläser beobachten. Der goldene Kronleuchter an der Decke bringt mit seinem warmen Schein das Gemälde auf dem Theatervorhang zum Leuchten. Es zeigt den Gott Apollo im Kreise farbenfroh gewandeter Hirten. Am oberen Rand ist weinroter Samtstoff in Bögen drapiert, was so vornehm und prächtig aussieht, dass ich beim Anblick jedes Mal eine Gänsehaut bekomme. Die Luft duftet nach den Veilchen- und Rosenessenzen der Damen, das Orchester spielt leise Walzermelodien, um die Konversation anzuregen, und ich kann mit jeder Faser meines Körpers spüren, dass ich mich hier in der kaiserlichen Hofburg befinde, nur durch einen Gang von den Gemächern der Kaiserfamilie getrennt. Was für ein erhabenes Gefühl.

Wo die Kaiserin wohl jetzt ist? Durchschreitet sie gerade ebenjenen Gang? Oder kommt sie wieder nicht?

Ich lasse meinen Blick noch einmal über das Publikum schweifen. Sind vielleicht schon Operngläser auf die Loge gerichtet?

Nein, es gibt keinerlei Anzeichen, dass das Kaiserpaar von den feinen Herrschaften erwartet wird. Alle sind ganz und gar mit sich selbst beschäftigt. Und ein Diener des Hofzuckerbäckers Demel durchwandert noch immer die Gänge des Parketts und ruft mit leiernder Stimme: »Gefrorenes! Limonade! Mandelmilch!«

Plötzlich ertönt eine Glocke. Aber es ist nicht die, die normalerweise den Beginn der Vorstellung ankündigt, sondern eine mit hellerem, feinerem Ton, die nur ganz leise im Orchestergraben angeschlagen wird. Das Gemurmel verebbt, der Zuckerwerkverkäufer huscht aus dem Saal. Der Dirigent gibt seinen Musikern mit dem Taktstock ein Zeichen, und die Musik bricht ab. Dann erhebt sich das Orchester wie ein einziger Mann von den Stühlen. Alle versinken in einer tiefen Verneigung. Sofort folgt das Publikum dem Beispiel der Musiker, sogar ich oben in meiner Nische raffe reflexartig meinen Rock und sinke in einen Hofknicks.

Als ich mich wieder aufrichte, setzt mein Herz einen Schlag aus. Sie sind da. Beide. Die Kaiserin wirkt viel jünger, als ich es erwartet habe, und der Kaiser sieht neben ihr kleiner aus als auf all den Postkarten der kaiserlichen Familie. Er ist wie immer in Uniform, heute ist es eine in hellem Blau, und seine Brust ist mit Orden reich geschmückt. Der dünne, gekrauste Backenbart, den er seit einiger Zeit trägt, steht ihm leider gar nicht gut zu Gesicht, ohne gefiel er mir besser. Die Kaiserin hingegen ist zauberhaft schön. Viel strahlender als noch vor zwei Jahren.

Damals fuhr sie in einer Kutsche durch die Straßen Wiens und sah hinter den Scheiben blass und aufgedunsen aus. Trotz ihrer damals erst dreiundzwanzig Lebensjahre wirkte sie alt und verbraucht. Und sie weinte, da bin ich sicher, obwohl ich in all dem Gedränge am Straßenrand nur einen kurzen Blick auf sie werfen konnte. Man munkelte seinerzeit so manches über die Gründe. Krankheit. Eheprobleme. Streit mit der Schwiegermutter.

Heute allerdings ist das Gegenteil der Fall, Elisabeth leuchtet geradezu, und das Raunen, das durch die Reihen geht, ist zweifelsohne ihrer Schönheit geschuldet. Sie trägt eine cremefarbene Seidenrobe, die ihre kastanienbraunen Haare und ihren hellen Teint aufs Vorteilhafteste zur Geltung bringt. Obwohl sie sich bekanntlich nie schminken lässt, hat sie volle rote Lippen, und auf ihren Wangen liegt ein zarter Roséschimmer.

Natürlich ist Franz Joseph nicht wirklich klein, er ist ja der Kaiser. Seine Gattin ist lediglich sehr hoch gewachsen für eine Frau. Aber dabei so zierlich wie ein junges Mädchen. Und wunderbar sanfte, große Augen hat sie. Sie ziehen mich sogar von Weitem geradezu magisch in ihren Bann.

Das Schönste an ihr aber sind die Haare. Oder finde nur ich das, weil Haare nun mal mein Metier sind? Nein, das muss einfach jedem auffallen. Elisabeths Haare sind ausgesprochen üppig und haben einen wundervollen Glanz. Ich bin sicher, dass diese Fülle echt ist, so etwas erkenne ich sofort. Haarpolster, wie Zerline Gabillon sie trägt, benötigt die Kaiserin eindeutig nicht. Ihre Frisur ist schlicht und nur mit einem glitzernden Diadem aus Diamanten verziert. Ein dazu passendes Diamantcollier funkelt in ihrem prachtvollen Dekolleté.

Ich lege den Kopf schräg und begutachte mit kritischem Blick die Flechtkünste der kaiserlichen Friseurin. Ungeübt ist sie sicher nicht, das muss ich zugeben. Aber ihre Kreation ist fantasielos, und leider hat sie die Haare Ihrer Majestät in der Mitte gescheitelt, was altmodisch und fast ein wenig bäuerlich wirkt. Schade, dass Elisabeths Frisur bei diesem ersten öffentlichen Auftritt nach der großen Reise so wenig herrschaftlich ist. Wie hinreißend sie mit einer geflochtenen Haarkrone aussehen würde, ähnlich wie die der Gabillon! Aber schön ist Elisabeth dennoch. Mehr als das!

Das Orchester setzt wieder ein. Es spielt eine Ouvertüre, und alle Zuschauer lassen sich auf ihren Plätzen nieder. Als der Vorhang beiseitegleitet, wenden sich die Blicke des Publikums zögernd der Bühne zu.

Mir ist, als würde die Kaiserin sich merklich entspannen, seit sie nicht mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Eigenartig. Wenn ich so schön wäre wie sie, würde ich den Blicken des Publikums mit Stolz begegnen. Ich würde sie auskosten, da bin ich mir sicher.

Das Stück, das nun beginnt, ist ein französisches Lustspiel mit dem Titel Ein Attaché. Auf der Bühne stehen geschwungene Sofas und ein vergoldeter Tisch mit Stühlen. Unverkennbar soll das einen Salon reicher Leute darstellen. Er füllt sich mit festlich gekleideten Gästen, die ins Gespräch vertieft über die Bühne flanieren. Aus ihren Unterhaltungen geht hervor, dass sie alle gespannt auf die Ankunft einer Dame warten, die nach dem Tod ihres reichen Gatten plötzlich zu einer guten Partie geworden ist. Offenbar weckt diese Tatsache Begehrlichkeiten unter den anwesenden Herren.

Jetzt taucht besagte Dame auf, gespielt von Zerline Gabillon, die zunächst nichts weiter zu tun hat, als schön und zerbrechlich auszusehen, was ihr dank meiner Frisur ausgesprochen gut gelingt.

»Sie trägt sehr wenig Diamanten«, sagt der junge Franz Kierschner, der in dem Stück einen habgierigen Jüngling namens Ramsay spielt, und blickt der Gabillon versonnen nach.

Friederike Kronau in ihrer Rolle als scharfzüngige Baronin Scarpa zieht eine Augenbraue hoch und bemerkt spitz: »Wenig Diamanten? Nun, das ist eindeutig ein Beweis für ihren guten Geschmack.«

Um Himmels willen! Hat sie das wirklich gesagt? Ja, sie hat. Im Theatersaal ist es plötzlich so still, dass man eine zu Boden fallende Stecknadel hören würde. Aber keiner regt sich, nicht einmal eine Nadel, und niemand wagt es, den Blick zu der reich mit Diamanten geschmückten Kaiserin zu heben, die soeben versehentlich beleidigt wurde.

Wenn Elisabeth jetzt die Hand hebt und winkt, schließt sich der Vorhang der kaiserlichen Loge, und damit ist das Schauspiel unwiderruflich beendet. Denn so ist es am Burgtheater Vorschrift: Sobald einem Mitglied der kaiserlichen Familie ein Stück missfällt, wird es abgesetzt.

Doch die Kaiserin winkt nicht, das Schauspiel geht weiter, alle atmen auf.

Außer mir und dem Kaiser hat vermutlich kaum jemand gesehen, wie Elisabeth reagiert hat: Sie hat leise aufgelacht! Sie hat zwar rasch den Fächer gehoben, um ihr Gesicht zu verbergen, aber ich habe es ganz deutlich gesehen. Und wieder bin ich verzaubert von dieser Kaiserin, die nicht viel älter ist als ich und die trotz all der Bürden auf ihren Schultern noch so natürlich lachen kann.

Als es einige Zeit später zur Pause klingelt, erwache ich wie aus einem Traum. Ich raffe den Rock, verlasse meine Nische und husche zurück, um mich wieder den Haaren und Launen der Gabillon zu widmen.

Doch vor den Garderoben im Künstlertrakt herrscht ein Tumult. Das gesamte Ensemble drängt sich im Korridor, ausladende Krinolinen versperren mir den Weg zum Frisierkammerl. Eigentlich müssten sich die Schauspielerinnen jetzt dringend zur Auffrischung ihrer Frisuren und zum Pudern ihrer Nasen vor die Spiegel begeben. Aber alle bemitleiden Friederike Kronau, die sich mit ihrer Aussage peinlichst in die Nesseln gesetzt hat.

Zerline Gabillon wirkt dabei so gekünstelt, als würde ihr Bedauern zu einer theatralischen Bühnenrolle gehören. Sie ringt gespielt verzweifelt die Hände und ruft: »Hoffentlich hat das kein schreckliches Nachspiel!«

Wer sie kennt, weiß allerdings, dass sie ihrer schärfsten Konkurrentin in Wahrheit alle Schrecklichkeiten dieser Welt an den Hals wünscht.

Die arme Kronau hält sich ein großes Taschentuch vors Gesicht und schnieft hinein. »Wie konnte ich ahnen, dass die Kaiserin heute Abend so viel Schmuck trägt?«, schluchzt sie.

»Ahnen konnte sie es vielleicht nicht«, zischt Zerline Gabillon. »Aber sehen konnte man es deutlich!«

Leider vergisst sie, dabei ihre Stimme zu senken, alle hören ihre Worte. Und nun gilt das Tuscheln ihr.

Die Gabillon errötet, blickt verlegen zur Seite, erspäht mich – und lässt ihren Unmut an mir aus. »Fanny, wo bleibst du so lange? Meine Frisur ist desaströs. Steck sofort diese lächerlichen Flattersträhnen an der Seite weg! Ich sehe ja aus wie eine zerzauste Magd.«

Nein, das tut sie nicht. Aber sie klingt wie eine, und zwar eine von der Sorte, wie man sie auf dem Fischmarkt mit keifender Stimme schimpfen hört.

Natürlich sage ich das nicht, ich denke es nur. Und natürlich nicke ich gehorsam und bahne mir umgehend einen Weg zum Frisierkammerl, um Bürsten, Pomade und Haarnadeln zu holen. Im Hintergrund höre ich immer noch das Schluchzen der Kronau, die Angst hat, wegen ihres ungebührlichen Auftretens eine Rüge von ganz oben zu erhalten.

Diese Befürchtung ist nicht unbegründet. Die Kronau hat zwar nur einen Satz gesagt, der zu ihrer Rolle gehörte, und die Kaiserin hat sich nicht daran gestört. Aber Graf Lanckoroński, der kaiserliche Oberstkämmerer, ist alt, krank und überaus reizbar, sagt man. Er wacht mit Argusaugen über das Burgtheater. Ich persönlich glaube daher kaum, dass die Kronau ungeschoren davonkommen wird.

Wenig später stehe ich wieder einmal hinter der Gabillon und lasse mich von ihr herumkommandieren. Durch die Tür dringt immer noch Stimmengewirr, und die Diva legt dauernd den Kopf schräg, um auch ja keinen Laut zu verpassen. Wie soll ich sie so frisieren?

Plötzlich verstummt der Lärm. Eine einzelne Männerstimme bellt laute Befehle. Ich höre Schritte, Türen werden zugeschlagen. Dann ist alles still. Im Spiegel beobachte ich, wie ein bösartiges Lächeln die Lippen der Gabillon umspielt. Bestimmt stellt sie sich das Gespräch zwischen Friederike Kronau und Graf Lanckoroński gerade bildlich vor.

Ein herrisches Klopfen an der Garderobentür reißt die Diva aus ihren giftigen Träumen.

»Herrrein!«, schmettert sie mit rollendem R.

Ein Bediensteter mit goldenen Knöpfen am Livreerock erscheint. »Befehl von ganz oben«, verkündet er zackig. »Graf Lanckoroński wünscht umgehend …« – seine Stimme kippt, er räuspert sich – »… wünscht umgehend Frau Zerline Gabillon zu sprechen.«

Die Gabillon erschrickt. »Was? Mich?«

»Bitte folgen Sie mir!«, sagt der Livrierte knapp.

»Aber ich muss gleich auf die Bühne«, haucht Zerline Gabillon. Sie wirkt plötzlich so zart und zerbrechlich wie in ihrer Rolle als Käthchen von Heilbronn, sogar ihr Augenaufschlag ist derselbe wie bei der Aufführung von Kleists Schauspiel.

Der Diener blickt die Diva nur schweigend an.

Ein Ruck geht durch die Gabillon. Sie strafft den Rücken, erhebt sich, reckt bleich und gefasst das Kinn. Dann folgt sie dem Mann mit heroischer Miene aus dem Raum. Auch diese Pose kenne ich. So schreitet die stolze Zerline als Johanna von Orléans in die Schlacht oder zum Scheiterhaufen.

Sie lässt die Tür offen, und kaum sind ihre Schritte verklungen, setzt auf dem Korridor erneut Getuschel ein.

»Eine Verwechslung?«, höre ich die Stimme von Heinrich Beckmann heraus.

»Eine Beförderung«, vermutet Franz Kierschner. »Sie ist gut heute.«

»Vielleicht ist auch endlich herausgekommen, dass sie ständig über alles und jeden lästert.« Das kommt von der Kronau, die ihr Selbstbewusstsein offenbar wiedergefunden hat.

Gustl huscht zu mir in die Garderobe. »Ich wette, ich weiß, was los ist«, flüstert sie mir zu.

»Was denn?«, wispere ich zurück.

»Bestimmt hat der Kaiser ein Auge auf sie geworfen.«

»Was? Auf die Gabillon? Sie ist verheiratet!«, entgegne ich mit gedämpfter Stimme.

Gustl zuckt mit den Schultern. »Das ist der Kaiser doch auch. Und wie man hört, ist das kein Hindernis.«

Da hat sie recht. Aber er ist schließlich der Kaiser. Außerdem ist er ein Mann, und für die gelten andere Gesetze. Wer wüsste das besser als ich? In Vaters Friseursalon sind die verheirateten Männer die schlimmsten. Ich kann mich kaum umdrehen, ohne eine Hand mit Ehering am Hintern zu haben. Die unverheirateten Herren verschlingen mich zwar auch mit den Augen, aber sie behalten ihre Hände bei sich.

Am Theater ist es genauso. Je strenger der Drache zu Hause, desto loser die Sitten hier. Gustl und ich achten immer darauf, dass keine von uns abends allein im Raum ist, das kann ekelhaft enden.

Trotz alldem kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass der Kaiser Gefallen an der garstigen Zerline Gabillon gefunden hat.

Zum Glück sage ich das nicht laut, denn ein Knall lässt Gustl und mich zusammenzucken, und als wir herumfahren, sehen wir die Gabillon, die beim Hereinkommen die Tür zugeworfen hat.

»Du!«, faucht sie und zeigt mit dem Finger auf mich. »Du sollst zum Grafen kommen. Und zwar sofort.«

»Ich!?«, frage ich fassungslos. Der Oberstkämmerer weiß doch bestimmt nicht einmal, dass ich existiere.

»Bist du taub?« Mit rauschendem Rock stolziert die Gabillon an mir vorbei und lässt sich in ihren Frisiersessel sinken.

»Aber …«, stammele ich. »Warum? Ich hab doch gar nichts getan.«

Die Diva betrachtet sich im Spiegel. »Rasch, Gustl! Den Puder! Uns bleiben nur noch wenige Minuten.« Mich beachtet sie gar nicht mehr.

»Geh schnell«, raunt Gustl mir zu. »Wird schon nicht so schlimm werden.« Aber an ihrem Blick sehe ich, dass sie das selbst nicht glaubt. So etwas ist unsereins noch nie passiert. Da muss eine Katastrophe geschehen sein.

Mit zitternden Fingern knote ich meine Schürze auf, reiche sie Gustl und verlasse die Garderobe.

Der Korridor ist inzwischen wie leer gefegt. Auch von dem livrierten Bediensteten ist nicht einmal mehr ein goldener Knopf zu sehen.

»Franziska Angerer?«, fragt eine tiefe Männerstimme. Erst jetzt entdecke ich die dunkle Gestalt in einer Türnische am Ende des Flurs.

»Die bin ich.« Rasch mache ich einen Knicks, denn der schwarze Frack des Mannes, der jetzt auf mich zutritt, ist verschwenderisch mit Goldstickereien verziert.

Ist das Graf Lanckoroński höchstpersönlich, der da in unsere Niederungen herabgestiegen ist? Ich erfahre es nicht, weil der hohe Herr es nicht für nötig hält, sich vorzustellen.

»Kommen Sie bitte mit!« Er wendet sich ab und schreitet voran.

Ich starre auf den massigen Rücken des korpulenten Mannes und seine fleischigen Nackenfalten. Mit hinkendem Gang entfernt er sich erstaunlich schnell, und natürlich folge ich ihm.

Plötzlich durchfährt mich siedend heiß ein Gedanke. Hat mich vielleicht jemand in meiner Nische gesehen?

Oh, ich könnte mich für meine Torheit ohrfeigen! Ich habe noch spaßeshalber darüber nachgedacht, ob man mich wohl für eine Attentäterin halten könnte. Ja, und ob! Und für die kaiserliche Familie wäre ein solcher Verdacht gewiss kein Spaß. Der Kaiser ist ja vor einigen Jahren fast bei einem Attentat ermordet worden. Damals wurde der Täter enthauptet.

Mir stockt der Atem. Aber dann beruhige ich mich etwas. Nein, hinrichten werden sie mich wohl kaum, ich habe ja nichts getan. Aber einsperren vielleicht schon – oder zumindest fristlos entlassen. Wie kann ich nur beweisen, dass ich nichts im Schilde führe?

Wir nehmen den Weg hinter der Bühne entlang, steigen steile Stiegen hinauf und gelangen schließlich in einen Bereich des Theaters, der menschenleer ist. Unsere Schritte hallen auf dem Parkett, und das ungute Gefühl in meinem Magen verstärkt sich.

»Ich bitte um Verzeihung«, sage ich schüchtern. »Ich wüsste doch sehr gern, wo wir hingehen.«

Der Mann hustet rasselnd. »Hat man Ihnen das nicht gesagt?«, keucht er, als er wieder zu Luft kommt.

»Nichts habe ich erfahren«, sage ich. »Aber glauben Sie mir, ich hatte nichts Böses im Sinn, als ich …« Nein, ich spreche es lieber nicht aus, vielleicht irre ich mich ja, und er weiß überhaupt nichts von meinem Versteck.

Der Mann gibt ein bellendes Geräusch von sich, und ich bin nicht sicher, ob er hustet oder lacht. »Wo wir hingehen?« Er atmet mühsam ein und presst hervor: »Zur Kaiserin.«

Natürlich verspottet er mich. Zu Kaiserin Elisabeth gehen wir ganz bestimmt nicht, sie ist ja in ihrer Loge. Und wir gehen gerade auf die hohe Flügeltür zu, die aus dem Theater hinaus ins Herz der Hofburg führt.

Ich habe vor diesen weiß-goldenen Flügeln schon manches Mal gestanden, wenn das Theater noch in nachmittäglichem Dämmerschlaf lag, und mir vorgestellt, wie es dahinter wohl aussieht. Habe mir schimmerndes Parkett, orientalische Teppiche, funkelnde Kristallspiegel, feine Stoffe und glitzerndes Licht ausgemalt. Einmal habe ich es sogar gewagt, die Klinke zu drücken, aber die Tür war verschlossen. Zum Glück! Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn ich in die kaiserlichen Gemächer eingedrungen wäre. Ich muss verrückt gewesen sein, diese Klinke auch nur zu berühren.

Viele alte Geschichten erzählen von Märchenschlössern mit verriegelten Türen, und wer eine davon öffnet, dem erwächst nie etwas Gutes daraus. Auch ich sollte dieses Portal besser nicht durchschreiten. Bestimmt warten dahinter Polizisten, um mich festzunehmen.

Der Mann mit dem Specknacken bleibt stehen. Leise pocht er an das lackierte Holz, dreimal schnell, zweimal langsam.

Mein Herz rast, ich halte die Luft an und spüre Schweiß auf meiner Stirn.

Wie von Zauberhand bewegt, schwingen die weiß-goldenen Flügel auf.

Kapitel 2

Hofburg

Was für eine Erleichterung! Hinter der Tür warten keine Polizisten. Nur zwei Diener in schwarz-gelben Livreen, die das Portal für uns geöffnet haben. Ich atme tief ein und lockere meine verkrampften Schultern.

Als wir eintreten, neigen die Diener das Haupt vor uns. Ein gutes Zeichen, vermute ich, denn vor einer Verbrecherin verbeugt sich zweifelsohne niemand. Vielleicht gibt es doch eine harmlose Erklärung für meine Anwesenheit. Unauffällig sehe ich mich um.

Anders als erwartet, funkelt und glitzert hier nichts. Vor uns liegt nur ein weiterer düsterer Gang. Die Türen an der rechten Seite sind alle geschlossen, und durch die Fenster an der linken dringt um diese Zeit kein Licht herein. In den Fensterbrüstungen stehen Kerzen, die unstet flackern und den Gemälden an den Wänden auf gespenstische Weise Leben verleihen. Sie zeigen düster gekleidete Männer und Frauen in theatralischen Posen, alle vor schwarzem Hintergrund. Für eine kaiserliche Ahnengalerie wirken diese Leute viel zu exaltiert.

»Wer ist das?«, frage ich ehrfürchtig.

»Schauspielerinnen und Schauspieler.« Mein Begleiter verlangsamt seine Schritte. »Den Theatergang zieren Porträts unsterblicher Größen des Burgtheaters.«

Beim Weitergehen betrachte ich die Gemälde genauer. Es ist niemand dabei, den ich kenne. Nicht einmal die Gabillon. Offenbar wurden alle Porträts vor vielen Jahrzehnten gemalt, das erkenne ich an den altmodischen Kleidern. Vielleicht kann man hier erst hängen, wenn man tot ist. Ob die ganze Hofburg so finster und bedrohlich eingerichtet ist?

Der Theatergang endet an einer weiteren Tür, ebenfalls weiß mit goldenen Ornamenten. Wieder klopft mein Begleiter, wieder wird das Portal von livrierten Dienern geöffnet, und ich stelle erfreut fest, dass der Raum dahinter dank einer zartgelben Tapete viel freundlicher wirkt. Und groß ist er. Aber bis auf ein paar schlichte Polsterstühle, die an der Fensterwand aufgereiht sind, gibt es kein Mobiliar.

Ich kann mich leider nur kurz umsehen, denn in der Mitte des Raumes erwartet uns eine dunkelhaarige Dame in einem grünen Seidenkleid.

Mein Begleiter bleibt in gebührendem Abstand stehen und neigt das kahle Haupt. »Das Fräulein Angerer«, kündigt er mich an und hat sogar die Güte, mir mein Gegenüber vorzustellen. »Die Obersthofmeisterin Ihrer Kaiserlichen Majestät, Gräfin von Königsegg zu Aulendorf.«

Er blickt mich eindringlich an und macht mit dem Zeigefinger eine unauffällige Bewegung nach unten, also sinke ich in einen tiefen Knicks. Und weil ich nicht weiß, was ich sagen soll, schweige ich.

Vorsichtig sehe ich zu meinem Begleiter auf, und er schenkt mir ein fast unmerkliches Lächeln. Offenbar habe ich alles richtig gemacht. Da sein Finger nun in Richtung Decke zuckt, richte ich mich langsam wieder auf.

»Danke, Graf Lanckoroński«, sagt die Obersthofmeisterin.

Ich lag mit meiner Vermutung also richtig, es ist tatsächlich der Oberstkämmerer höchstpersönlich, der mich hierherbegleitet hat.

Lanckoroński nickt mir zu, dann verabschiedet er sich mit einer weiteren Verbeugung von der Gräfin. Gesprächig kann man ihn beim besten Willen nicht nennen, aber er hat mir eben geholfen, und als ich höre, wie sich seine Schritte entfernen, fröstele ich plötzlich in dem riesigen Raum.

Die Dame in Grün mustert mich mit kritischem Blick. Sie hat kühle blaue Augen und eine spitze Nase, die ihr erstaunlich gut steht. Auf ihrer Miene kann ich kein Lächeln erkennen, im Gegenteil, zwischen ihren Augenbrauen hat sich eine steile Falte gebildet.

»Beim Hofknicks muss man noch tiefer gehen«, ermahnt sie mich streng. »Und Sie erheben sich erst, wenn das Wort an Sie gerichtet wird.«

»Das wusste ich nicht«, entgegne ich. »Beim nächsten Mal werde ich es ganz gewiss beachten.«

Doch die Gräfin ist noch nicht fertig. »Grundsätzlich sprechen Sie nur, wenn Sie etwas gefragt werden«, fährt sie fort.

Ich nicke stumm und überlege, wann sie mir endlich mitteilt, warum ich hier bin. Bestimmt nicht, um Unterricht in gutem Benehmen zu erhalten.

»Und denken Sie daran!« Jetzt hebt Gräfin von Königsegg zu Aulendorf den Finger. »Sobald das Gespräch beendet ist, verlassen Sie den Raum. Und zwar rückwärts, Sie drehen sich nicht um. Einer Kaiserin wendet man niemals den Rücken zu.«

Ich starre sie an. Einer Kaiserin?

Doch mir bleibt keine Zeit, über diese Worte nachzudenken, denn rechts neben mir öffnen sich zwei gewaltige Flügeltüren. Und im funkelnden Licht eines goldenen Kronleuchters sehe ich im Saal nebenan eine märchenhaft anmutende Gestalt.

Träume ich? Nein, es ist wahr!

Ich, Fanny vom Spittelberg, einundzwanzig Jahre alt, von Beruf Friseurin, stehe tatsächlich vor Ihrer Majestät, Kaiserin Elisabeth von Österreich.

»Eure Kaiserliche Majestät, das Fräulein Angerer ist eingetroffen«, sagt die Obersthofmeisterin.

Wie war das noch? Rock raffen. Ganz tief in die Knie sinken. Und dann den Kopf neigen. Aber was nun?

Obwohl meine Beine zittern, darf ich mich nicht aufrichten, denn niemand spricht mit mir. Sekunden fühlen sich in dieser Haltung wie Stunden an, und in meinem Kopf überschlagen sich die Gedanken. Was um Himmels willen hat die Kaiserin dazu veranlasst, mich rufen zu lassen? Hat Gustl vielleicht recht, plant der Kaiser wirklich ein Techtelmechtel mit der Gabillon? Und will die Kaiserin jetzt Informationen von mir? O weh, selbst wenn es so wäre, könnte ich ihr nichts berichten. Man sagt zwar, alle Damen würden ihrer Friseurin das Herz ausschütten. Aber die Gabillon hat das nie getan. Vermutlich, weil sie keins hat.

Mein eigenes Herz allerdings pocht gerade so stark, dass mir das Blut in den Ohren rauscht. Um mich zu beruhigen, starre ich auf den intarsienverzierten Holzboden vor mir. Leider bemerke ich dabei die Spitze meines Schuhs, die unter dem Rock hervorlugt. Das Leder ist abgeschabt und sogar ein bisschen schmutzig. Heiße Röte steigt mir ins Gesicht. Hastig mustere ich die Falten meines Kleids, und was ich dort sehe, stimmt mich auch nicht zuversichtlicher. Ein dunkler Pomadenfleck, ausgerechnet heute! Und an der Stelle, an der mein Knie den Stoff aufbauscht, haftet ein langes rötliches Haar der Gabillon. Am liebsten würde ich im Erdboden versinken.

Endlich höre ich eine leise Frauenstimme. »Ich freue mich, dass Sie gekommen sind.«

Langsam richte ich mich auf. Nachdenklich ruhen die dunklen Augen der Kaiserin auf mir. Elisabeth Amalie Eugenie von Österreich – was für ein wuchtiger Name für eine so zarte Person.

»Treten Sie näher!«, fordert sie mich auf, und ich gehorche.

Soll ich etwas sagen? Aber gefragt hat mich die Kaiserin nichts, also muss ich wohl immer noch schweigen.

Wohin soll ich meinen Blick wenden? Anstarren darf man eine Kaiserin sicher nicht. Verlegen mustere ich die Wände, die aus Marmor gefertigt sind. Aber ist es nicht noch viel unhöflicher, die Kaiserin nicht anzusehen, als würde ich sie ignorieren? Ach, es ist unmöglich, diese Situation ohne einen peinlichen Fauxpas zu überstehen.

Plötzlich verspüre ich eine Art Trotz, klein und fein wie ein Haarnadelstich. Ich würde jetzt wirklich sehr gern etwas sagen, und ich begehe vermutlich gerade ohnehin einen Fehler nach dem anderen, ohne es zu wissen. Warum also nicht sprechen? Solange ich nichts Ungebührliches von mir gebe, kann das meine Lage kaum verschlimmern.

Also fasse ich mir ein Herz. »Es ist mir eine Ehre, hier zu sein«, sage ich, und meine Stimme klingt rau vor Aufregung. »Sollte mir im Theater ein Fehler unterlaufen sein, der Eurer Kaiserlichen Majestät missfallen hat, bitte ich untertänigst um Vergebung.«

Die Obersthofmeisterin atmet scharf ein. Ihrer Meinung nach hätte ich wohl besser geschwiegen.

Aber täusche ich mich, oder blitzt da ein Funkeln in den Augen der Kaiserin auf? Nein, ich irre mich nicht. Ihre Augen leuchten heiter, und wenig später erreicht das Lächeln auch ihre Lippen.

Erst jetzt verstehe ich wirklich, warum alle sagen, die Kaiserin wirke geradezu überirdisch schön. Die Bilder, die von ihr kursieren, können ihren wahren Zauber nämlich nicht annähernd einfangen. Elisabeth strahlt nicht wie andere schöne Frauen, sie schimmert. Der Unterschied ist wie der zwischen Sonne und Mond. Und übt nicht der Mond einen viel größeren Zauber aus, als die Sonne es je vermag?

Die Kaiserin bewegt sich anmutig und wirkt zugleich scheu. Wie ein Reh, das sich bei einer falschen Bewegung zurückziehen könnte.

Die Frisur Ihrer Majestät ist allerdings auch von Nahem kein Meisterwerk, das sehe ich sofort. Genauer betrachten kann ich sie jedoch nicht, denn erneut richtet die Kaiserin das Wort an mich.

»Ich danke Ihnen für Ihre freundlichen Worte«, sagt sie so leise, dass ich sie fast nicht verstehe. »Es war nicht meine Absicht, Sie zu tadeln, als ich Sie rufen ließ.«

Wieder ruht ihr dunkler Blick auf mir. Ich ducke mich fast unmerklich, denn jetzt wird die Kaiserin wohl auf die Gabillon zu sprechen kommen.

»Im Gegenteil, ich wollte Ihre Arbeit loben«, fährt sie fort. »Ich habe noch bei keiner unserer Schauspielerinnen je einen solchen Haarglanz und ein solch vollendetes Flechtwerk gesehen wie heute Abend bei Frau Gabillon.«

Vor Erleichterung sinke ich erneut in einen Hofknicks. Ein Lob? Deswegen bin ich hier? Und dafür verpasst Elisabeth sogar den zweiten Teil des Schauspiels? Was für eine Ehre!

»Verraten Sie mir das Geheimnis Ihrer Kunst«, bittet sie mich mit sanftem Lächeln.

Bei diesen Worten gefriert mein Herz vor Schreck zu Eis.

Ich richte mich hastig auf. »Man kann nicht mit Worten vermitteln, was eine Friseurin tut«, erkläre ich. »Das ist ein Handwerk, keine Kunst. Man lernt es wie jedes andere Handwerk auch. Dann übt man lange, und schließlich beherrscht man alle Handgriffe wie im Schlaf. Es gibt kein Geheimnis.«

Ich merke selbst, dass ich viel zu schnell spreche und dadurch vermutlich unglaubwürdig klinge.

Die Kaiserin blickt mich prüfend an. »Wären Sie so freundlich, sich einmal langsam im Kreis zu drehen?«

Verwirrt komme ich ihrem Wunsch nach.

»Sie hat einen auffallend schönen Glanz im Haar, nicht wahr, Gräfin?«, fragt Elisabeth.

»In der Tat, Eure Kaiserliche Majestät«, höre ich die Gräfin antworten.

»Einen sehr schönen Glanz«, murmelt die Kaiserin. »Aber noch beeindruckender ist tatsächlich das Flechtwerk. Ich habe etwas Vergleichbares noch nie gesehen. Ihre Frisur ist ähnlich, aber doch anders als die von Zerline Gabillon. Die Haarkrone ist an einer anderen Stelle positioniert.«

Ich bin überrascht, dass ihr das auffällt. »Eure Kaiserliche Majestät haben recht«, sage ich. »Man kann mit der passenden Frisur den Liebreiz jeder Gesichtsform hervorheben und Mängel und Makel kaschieren. Deswegen habe ich bei Frau Gabillon die Krone weiter vorne platziert.«

»Hat die schöne Zerline Gabillon Makel?«, hakt die Kaiserin nach. Sie spricht dabei wieder so leise, dass ich sie kaum verstehe.

»O ja«, bricht es aus mir heraus, bevor ich mich beherrschen kann. »Nicht nur charakterlich, sondern auch im Gesicht. Sie hat eine Nase wie ein Geier und eine Stirn wie der Urmensch aus dem Neandertal.«

Wieder hebt die Kaiserin den Fächer, wieder funkeln ihre Augen belustigt.

»Wie wer?«, fragt sie. »Aus welchem Tal?«

»Wie ein Urmensch, der schon viele Jahrtausende tot ist. Man fand seinen Schädelknochen in einer Grube im Neandertal, östlich des Rheins. Frau Gabillon hat eine ähnlich fliehende Stirn wie er und ebenso große Knochenwülste über den Augen.«

Die Kaiserin lacht schallend auf und hebt schnell den Fächer, um es zu verbergen. »Davon habe ich nichts bemerkt«, sagt sie, als sie sich wieder gefasst hat.

»Mit Verlaub.« Ich räuspere mich. »Das liegt wohl an der Frisur, die ich ihr gemacht habe.«

Wieder hebt die Kaiserin den Fächer, um zu lachen. »Woher wissen Sie von diesem seltsamen Urmenschen?«, fragt sie.

»Ein Friseursalon ist die beste Schule des Lebens, die man sich vorstellen kann«, erkläre ich. »Da hört man so einiges.«

Ich verrate ihr nicht, dass ich das von dem zehnjährigen Moritz weiß, der seinen Vater, einen Herrn Professor, gern zum Friseur begleitet und mir bei diesen Gelegenheiten immer von seiner großen Leidenschaft, der Archäologie, erzählt. Es gab diesen Urmenschen tatsächlich, und die Gabillon stammt ganz gewiss in direkter Linie von ihm ab.

»Ein Friseursalon scheint tatsächlich eine gute Schule zu sein«, stellt die Kaiserin fest. »Sie sprechen ausgesprochen gewählt.«

Ich nicke würdevoll. »Das gehört zum Beruf. Im Salon meines Vaters verkehren gelehrte Herren, und am Theater arbeite ich mit Schauspielerinnen, die die Worte großer Dichter im Munde führen. Da darf ich selbst nicht wie eine Bauernmagd klingen.«

»Nun …« Die Kaiserin mustert mich amüsiert. »Welche Makel und Mängel würde das Fräulein Angerer denn mit meiner Frisur ausgleichen, wenn man sie ließe?«

»Keinen einzigen«, sage ich wie aus der Pistole geschossen, und das meine ich tatsächlich so. Ich rede niemandem nach dem Mund. Ermutigt durch das Lob Elisabeths, fahre ich fort: »Das Gesicht Eurer Kaiserlichen Majestät ist makellos. Ich habe noch nie eine solche Ebenmäßigkeit gesehen. Mängel sehe ich allenfalls an der Frisur selbst. Die Kreation ist fantasielos, und der Mittelscheitel wirkt altmodisch.«

Ich höre, wie die Gräfin hinter mir erneut zischend einatmet. O weh, ich bin zu weit gegangen! Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr, also trete ich die Flucht nach vorn an.

»Ich würde Eurer Majestät eine Haarkrone flechten, ähnlich wie die der Gabillon. Aber keine nach vorn versetzte, denn die Stirn Eurer Kaiserlichen Majestät muss nicht verhüllt werden. Und ich würde auch keine so bäuerlich wirkenden Flechten verwenden, wie ich sie heute trage. Die Krone Eurer Kaiserlichen Majestät sollte eine wahrhaft herrschaftliche sein, aus glänzendem, geschmeidigem Haar.«

Die Kaiserin schmunzelt, und mir fällt auf, dass ihr Lachen jedes Mal in den Augen beginnt und den Mund erst später erreicht. Zum Glück wirkt sie nicht verärgert.

»Erzählen Sie mir bitte genau, wie Sie Zerline Gabillon heute frisiert haben«, fordert sie mich freundlich auf.

»Nun …« Ich zögere. Was jetzt? Irgendetwas muss ich sagen, alles andere wäre eine Beleidigung Ihrer Majestät. »Das Wichtigste ist die Flechttechnik«, weiche ich aus. »Ich habe sie seit zehn Jahren geübt.«

Die Kaiserin zieht eine ihrer sanft geschwungenen Augenbrauen hoch. »Seit zehn Jahren? Wie alt sind Sie denn?«

Ich räuspere mich. »Einundzwanzig, Eure Kaiserlichen Majestät. Ich habe schon als Kind geübt. Tagsüber im Friseursalon meines Vaters, abends am Haar meiner Schwester.«

»Bevor Sie die Frisur der Gabillon geflochten haben«, hakt die Kaiserin nach, »wie haben Sie das Haar da vorbereitet? Berichten Sie es mir im Detail.«

»Ich habe es gewaschen, gekämmt und mit Pomade geschmeidig gemacht, um es …«

»Im Detail bitte!«, unterbricht mich die Kaiserin. »Mit welchen Ingredienzien haben Sie es gewaschen? Aus welchem Material war der Kamm? Und was haben Sie eingearbeitet, um es so geschmeidig zu machen?«

Ich schlage die Augen nieder und schlucke schwer, denn ich kann nicht antworten. Der Raum füllt sich mit erdrückender Stille.

Die Kaiserin räuspert sich leise. »Ist da doch ein Geheimnis?«, fragt sie sanft.

Ich nicke, ohne den Blick zu heben.

»Ein so großes, dass Sie es nicht einmal Ihrer Kaiserin anvertrauen können?«

Ich richte mich auf und sehe Elisabeth offen an. »Ich würde Eurer Kaiserlichen Majestät jedes meiner Geheimnisse verraten«, sage ich. »Doch dieses ist nicht meines allein. Ich habe einen Schwur geleistet, es für immer zu wahren.«

»Einen Schwur«, wiederholt die Kaiserin von Österreich nachdenklich. »Ich verstehe. Aber wäre die Person, der Sie diesen Schwur geleistet haben, mit mir als Mitwisserin möglicherweise einverstanden? Zumal ich Ihr Geheimnis selbstverständlich wahren und entsprechend entlohnen würde.«

»Es ist ein Schwur, der absolutes Stillschweigen verlangt«, sage ich leise, und mir wird schlecht, denn ich ahne, dass gleich ein Donnerwetter über mich hereinbrechen wird.

»Wem haben Sie es denn geschworen?« Die Stimme der Kaiserin ist immer noch sanft.

»Meiner Schwester«, antworte ich.

»Die Schwester, mit der Sie seit zehn Jahren das Frisieren üben?«

Sie hat gut zugehört. Ich nicke.

Die Kaiserin betrachtet mich mit nachdenklicher Miene. Ich kann ihr nicht ansehen, was sie denkt.

»Fräulein Angerer«, sagt sie schließlich mit ihrer leisen Stimme. »Ich respektiere Ihren Schwur. Nein, mehr noch, ich habe Hochachtung vor Menschen, die ihr Wort halten, selbst wenn sie vor der Kaiserin von Österreich stehen und aus einem Bruch einen gewaltigen Vorteil ziehen könnten. Und genau das verlockt mich, Ihnen ein Angebot zu unterbreiten. Die Einzelheiten klären Sie bitte mit meiner Obersthofmeisterin. Es hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen.«

Sie nickt, dann wendet sie das Gesicht zur Seite, und ich begreife, dass das Gespräch beendet ist. Kein Donnerwetter, so viel ist klar. Aber darüber hinaus habe ich keine Ahnung, wovon sie spricht.

Ein Glöckchen ertönt. Hinter mir klappern Türflügel. Ich versinke in einen weiteren tiefen Hofknicks, erhebe mich langsam und verlasse den Raum. Rückwärts natürlich, ganz wie es sich gehört. Was gar nicht so einfach ist, fast stoße ich mit einem der Türhüter zusammen.

Als wir wieder im Vorzimmer stehen und sich die Türflügel schließen, stehe ich wie ein begossener Pudel zwischen zartgelben Wänden im Licht eines Kronleuchters und weiß nicht, wie mir geschieht. Welches Angebot meinte die Kaiserin? Ich werde meinen Schwur nicht brechen, egal was sie mir anbietet, hat sie das immer noch nicht verstanden?

Ein Räuspern lenkt meine Aufmerksamkeit auf Gräfin von Königsegg zu Aulendorf, die vor mich getreten ist. Hilfesuchend sehe ich sie an. Ihr Blick ist geschäftsmäßig kühl.

»Fräulein Angerer.« Sie kräuselt die spitze Nase, als wäre ihr unangenehm, was sie zu sagen hat. »Sie treten als Friseurin in den Dienst der Kaiserin von Österreich und leisten Ihrer Majestät zuvor einen Schweigeschwur, den Sie niemals brechen werden!«

Das ist keine Frage. Und auch kein Angebot. Das ist ein Befehl.

Kapitel 3

Michaelerplatz

Ich sinke auf die Bank neben dem Eingang des Burgtheaters und ringe um Fassung. Ich? Die Friseurin der Kaiserin von Österreich? Es ist unfassbar.

Vor mir warten Kutscher in eleganten Equipagen auf Theaterbesucher. Ein Rappe scheut wegen einer Taube, seine mit Eisen beschlagenen Hufe schrappen hart und laut über das Kopfsteinpflaster. Kurz sieht es aus, als würde das Tier stürzen, doch der Kutscher kann es mit einem energischen »Hohoho« besänftigen.

Ich fühle mich auf einmal auch wie ein scheuendes Pferd. Die Kaiserin frisieren? Ich? Mir wird ganz schwindelig bei diesem Gedanken.

Dabei sollte ich mich eigentlich freuen. Seit meiner Kindheit träume ich von einem besseren Leben. Einem besonderen. Schönen. Leichten. Einem Leben von Bedeutung. Mutter hat meine ältere Schwester Albertine und mich immer ermutigt, nach den Sternen zu greifen. »Strengt euch an«, hat sie gesagt, »dann könnt ihr alles schaffen.« Und das haben wir getan. Jetzt sind die Sterne ganz nah, aber ich wage es nicht, die Hand danach auszustrecken. Warum?

Von klein auf haben Berti und ich jede freie Minute genutzt, um in Vaters Friseursalon heimlich in der Ecke zu sitzen und, ohne einen Mucks von uns zu geben, alles in uns aufzusaugen, was dort geschah. Abends haben wir dann geübt. Wie man elegant geht. Wie man vornehm spricht. Was man sagt, um gebildet zu klingen. Später auch, wie man Haare kämmt, wäscht, ölt, schneidet und flicht. Wie man Perücken frisiert, Bärte rasiert und Stirnlöckchen onduliert.

»Wünschen gnädige Frau Haarwasser?«, haben wir dabei Vaters Angestellten nachgeplappert. Und weiter: »Wussten gnädige Frau, dass der Duft der Damaszener-Rose in den berühmten Geschichten aus Tausendundeine Nacht in den höchsten Tönen gepriesen wird? Genau diese Essenz konnten wir gerade mit viel Glück erwerben. Ins Haar eingearbeitet, entwickelt sie durch die Körperwärme einen ganz besonderen Duft.«

Später lagen wir Hand in Hand im Bett und haben uns vorgestellt, wie groß, klug, schön, reich und berühmt wir eines Tages sein würden. Die besten Friseurinnen der Welt, betörend nach Damaszener-Rosen duftend. Wir haben uns geschworen, unermüdlich Wissen anzusammeln, um dieses Ziel zu erreichen. Und wir haben einen Eid geleistet, unsere Kenntnisse niemals mit jemandem zu teilen. Denn Wissen ist Macht, das wussten wir von Mutter, und wir waren zu diesem Zeitpunkt ganz und gar machtlos.

Wir wurden besser und besser. Bald haben wir Vater assistiert, kurze Zeit später reiche Damen frisiert. Unser guter Ruf hat sich rasch herumgesprochen, und schließlich ist Berti sogar Friseurin am Burgtheater geworden. Sie hat dort nicht nur die berühmtesten Diven der Stadt frisiert, sondern auch gutes Geld verdient, so viel, dass Mutter als Hebamme kürzertreten und endlich ihre gichtschmerzenden Knochen kurieren konnte. Das war für uns wie ein Wunder.

Zwei Jahre später erlebte Berti ein weiteres Wunder, als sie beim Sonntagsspaziergang im Park einen jungen Mann kennenlernte. Schon drei Tage nach dem ersten Treffen hatte sich der freundliche, gütige Medailleur Johann Schwerdtner in ihr Herz gelächelt. Drei Wochen nach dem ersten Treffen hielt er um ihre Hand an, und sie hätte gern Ja gesagt. Aber die gute Stelle aufgeben? Auf den Lohn verzichten? Und mich mit all den Sorgen allein lassen? Das kam für Berti nicht infrage. Also lehnte sie ab und wurde vor lauter Liebeskummer mager und bleich. Zum Glück konnte sie es dann aber einfädeln, dass ich ihre Stelle am Burgtheater übernehmen durfte. Und sobald mein Vertrag unterschrieben war, hat sie ihren Johann vom Fleck weg geheiratet.

Die Arbeit am Theater mache ich nun seit drei Jahren, und wenn ich nicht gerade die Gabillon frisieren muss, bin ich dort sehr gern. Nie hätte ich gedacht, dass es für mich noch höher hinausgehen könnte. Aber jetzt geschieht genau das! Und statt vor Glück zu tanzen, ist mir übel.

Tausend Fragen flattern wie aufgeregte Tauben durch meinen Kopf. Was bedeutet es, Hoffriseurin zu sein? Bin ich dann nur für die Kaiserin zuständig? Oder auch für ihre Hofdamen? Und wo frisiere ich sie? Gibt es in der Hofburg eine kaiserliche Frisierstube? Oder werde ich in die privaten Gemächer der Kaiserin zitiert? Wie viel werde ich verdienen? Gehöre ich dann zum Hofstaat? Und was ist, wenn ich einen Fehler mache und die Haare der Kaiserin verderbe?

Ach, warum habe ich das alles eben nicht gefragt? Warum bin ich nur gehorsam in einen Knicks gesunken, als die Obersthofmeisterin sagte, wir würden weitere Fragen später klären, und habe mich dann zurückgezogen?

Von fern höre ich Applaus aufbranden. Wahrscheinlich ist die Vorstellung beendet. Wohin soll ich jetzt gehen? Zurück in die Garderobe der Gabillon, um die eingebildete Diva für die Premierenfeier zu frisieren? Man bezahlt mich immerhin dafür.

Aber nein! Zurück ins Theater werde ich ganz gewiss nicht gehen! Lieber verdiene ich bis zu meinem Dienstantritt bei Hofe nichts mehr, als mir die Launen der Gabillon noch länger gefallen zu lassen.

Hier sitzen bleiben kann ich allerdings auch nicht. Bald schon werden die ersten Zuschauer und wenig später die Darsteller aus dem großen Tor strömen, und dann wird es nicht mehr lange dauern, bis ich umringt und mit Fragen durchlöchert werde. Aber mein Erlebnis soll noch eine Weile mir allein gehören. Wenigstens so lange, bis sich mein Herz entschieden hat, ob es sich vor der neuen Aufgabe fürchtet oder ob es sich darauf freut.

Wieder brandet im Burgtheater Applaus auf. Ich springe auf und laufe los, ohne Abschied und ohne mein wärmendes Tuch, das noch im Frisierkammerl hängt.

Je weiter ich mich von der Hofburg entferne, desto stärker mischen sich Frühlingsdüfte in den typischen Wiener Pferdegeruch. Flieder, Holunderblüten, Jasmin. Auf einmal gesellt sich ein würziger Geruch dazu, der meinen Magen knurren lässt.

»Würstel! Warme Würstel!« Ein Bratelbrater wartet an einer Straßenecke auf hungrige Theaterleute.

Hinter mir höre ich die dröhnenden Glocken der Michaelerkirche. Es schlägt neun Uhr. So früh noch? In meiner Rocktasche klimpern ein paar Münzen. Nachdenklich bleibe ich stehen.

Ich habe mir noch nie eine Mahlzeit beim Würstelmann gekauft. Bisher habe ich Mutter jeden Kreuzer gegeben, den ich verdient habe. Aber warum sollten wir uns nicht heute zur Feier des Tages ein Paar Frankfurter gönnen? Ich habe zwar nicht gefragt, was ich als Friseurin der Kaiserin verdienen werde, aber um Geld muss ich mir bestimmt keine Sorgen mehr machen.

Meine Münzen reichen genau für zwei Paar Würstel. Heute isst Berti bei uns, weil ihr Mann verreist ist, und zwei Paar Würstel, das wäre eine für jeden von uns vier. Na, wenn das kein Zeichen ist!

Ich strahle den Bratelbrater an, er lächelt mir entgegen.

Kurz darauf schlendere ich mit dem sorgfältig eingewickelten, warmen Wurstpäckchen unter dem Arm durch den Volksgarten, der von Gaslampen hell erleuchtet ist. So etwas kennen wir bei uns am Spittelberg nicht.

Die Lampen an den Wegkreuzungen rund um die Hofburg brennen angeblich sogar bis Mitternacht, die Gabillon hat es erzählt. Sie hat natürlich genug Geld, um nachts im Park zu flanieren und dabei ein Sperrsechserl zu riskieren. Ich nicht, deswegen bin ich immer vor zehn zu Hause.

Plötzlich wird mir klar: Ab sofort ist das anders, ich kann jetzt auch kommen und gehen, wie ich will. Die sechs Kreuzer, die Hausmeister Staffelhuber dafür verlangt, sich nachts vom Lager zu erheben, zur Tür unseres Mietshauses zu schlurfen und mir aufzuschließen, kann ich ihm künftig unbeschwerten Herzens geben. Er wird sogar dankbar sein, schließlich hat er vier Kinder zu ernähren und kann jeden zusätzlichen Kreuzer nur allzu gut gebrauchen.

Das sind ganz neue Gedanken, und sie gefallen mir. Beim Weitergehen lächele ich vor mich hin.

Als ich wenig später unsere Wohnungstür öffne, freue ich mich schon auf die Gesichter meiner Familie, wenn ich von meinen Neuigkeiten berichte. Aber wo sind sie? Normalerweise kommt Vater irgendwann um diese Zeit heim, und Mutter hat schon das Nachtmahl vorbereitet. Berti müsste eigentlich auch schon da sein. Doch aus der Küche höre ich weder Stimmen noch das Klappern von Geschirr. Es riecht auch nicht nach Suppe. Wurde Mutter zu einer Geburt gerufen? Hat Berti die Zeit vergessen?

Ich will gerade die Küchentür öffnen, da höre ich Mutters Stimme aus dem Schlafzimmer.

»Fanny!«, ruft sie aufgeregt. »Koch Wasser! Schnell!«

Geht es ihr nicht gut? Hat sie sich hingelegt und benötigt eine Bettflasche? Ich öffne die Schlafzimmertür und stoße fast mit ihr zusammen.

»Wasser!«, kommandiert sie mit Feldwebelstimme. »Wir brauchen Tee. Hier!« Sie drückt mir eine Papiertüte mit einer Kräutermischung in die Hand. Baldrian, Hopfen, Melisse steht in ihrer zierlichen Handschrift darauf. »Und davon tust du auch etwas hinein«, befiehlt sie weiter. »Zwei Löffel. Rasch!« Sie drückt mir eine zweite Tüte in die Hand. Bittersalz steht darauf geschrieben.

Warum um Himmels willen Bittersalz? Und wer schluchzt da im Hintergrund? Ist das Berti?

»Fanny!« Mutter packt mich bei den Schultern und schüttelt mich. »Wach endlich auf! Beeil dich!«

Sie schiebt mich aus der Tür und schließt sie vor meiner Nase. Und da begreife ich endlich. Bittersalz hemmt Wehen. Berti bekommt ihr Kind. Und das zwei Monate vor der Zeit.

Ich haste in die Küche, fülle den Wasserkessel, knalle ihn auf den Herd. Hastig nehme ich zwei Scheite aus dem Holzkorb und werfe sie hinein, damit das Feuer höher auflodert. Doch mit meinem unbedachten Wurf habe ich die Flammen erstickt, im Herd ist nur noch Glut. Ich lasse mich auf die Knie fallen, packe ein weiteres Holzscheit, kratze die trockene Rinde mit den Fingernägeln ab, streue sie behutsam auf die Glut und blase hinein. Kurz darauf züngeln Flammen auf. Geschafft!

Mit zitternden Fingern fülle ich Kräuter und Bittersalz in einen Becher. Als das Wasser kocht, gieße ich es hinein. Dann füge ich noch ein wenig kaltes Wasser hinzu, damit Berti schneller davon trinken kann.

Ich klopfe an die Schlafzimmertür und höre meine Schwester stöhnen. Vorsichtig öffne ich die Tür. »Der Tee ist fertig!«, rufe ich.

Berti liegt auf Mutters Bett. Die Lampe auf dem Nachttisch spendet nur wenig Licht, und Mutters gebeugter Rücken versperrt mir die Sicht. Ich kann nur Bertis Füße erkennen, die in den grob gestrickten grauen Socken kindlich, hilflos und klein wirken.

Jetzt brüllt meine Schwester etwas, das ich erst nicht verstehe, aber sie ruft es wieder und wieder, und irgendwann kann ich die Wörter identifizieren. »Ich kann nicht mehr!«, schreit sie. »Ich halte das nicht mehr aus!«

Die Teetasse in meiner Rechten beginnt so stark zu zittern, dass ich schnell die andere Hand hinzunehme, um nichts zu verschütten.

Auf einmal entringt sich Bertis Brust ein Schrei, der wie der eines Tiers unter Todesqualen klingt. Sie bäumt sich auf, ihre Füße bohren sich tief in die Matratze.

Mutter beugt sich vor, rafft Tücher zusammen, bellt Befehle. »Weiter! Ja! Pressen!«

Berti brüllt erneut auf. Und sackt in sich zusammen. Sie schluchzt noch einmal auf, dann wird es still. Zu still.

»Berti!«, hauche ich.

Plötzlich kommt Bewegung in Mutter. Sie reckt die Arme, reißt etwas hoch, ich höre klatschende Geräusche.

Aber keinen Säuglingsschrei.

Langsam dreht Mutter sich zu mir um, in ihren Armen liegt ein Neugeborenes. Warum schreit es nicht? Ist es tot?

»Mutter?«, frage ich vorsichtig.

Sie hebt langsam den Kopf und sieht mich mit blickleeren Augen an. Ihre streng zurückgesteckten grauen Haare sind feucht von Schweiß. Ihr Gesicht ist noch faltiger als sonst und geradezu gespenstisch grau.

»Ein Mädchen«, sagt sie tonlos. »Gib mir ein Windeltuch aus dem Schrank! Rasch!«

Ein Mädchen hat sich Berti über alles gewünscht. Und jetzt verlangt Mutter eine Windel? Oh, Gott sei Dank! Dann ist das Kind doch nicht tot.

Ich stelle die Teetasse auf den Nachttisch, fliege förmlich zum Schrank und wähle das weichste Tuch, das ich auf die Schnelle finden kann.

Als Mutter Bertis Tochter schnell und geschickt einwickelt, schreit die Kleine noch immer nicht. Sie weint auch nicht, sie gluckst nicht, sie ist ganz still.

Ich blicke zu meiner Schwester, sie hat die Augen geschlossen. Ist sie bewusstlos? Oder starr vor Schwäche und Angst? Ich kann es nicht erkennen, und ich kann sie nicht fragen, denn jetzt wendet Mutter sich mir zu und legt mir das Bündel in den Arm.

Zum ersten Mal sehe ich meine kleine Nichte. Nur ihr winziger Kopf schaut aus dem Tuch heraus. Sie hat dichte, dunkle Haare, noch sind sie feucht und verschmiert. Die großen, weit auseinanderstehenden Augen sind geschlossen. Die Nase ist flach, der Mund zart, fein und rosig, genau wie die Wangen. Meine kleine Nichte fühlt sich leicht wie ein Schmetterling an, und sie riecht so süß und gut, wie nur Säuglinge riechen können. Aber sie atmet nicht. Totenstill liegt sie da.

»Berti«, sagt Mutter und tätschelt ihrer ältesten Tochter die Wange. »Wir brauchen dich jetzt.«

Berti öffnet die Augen. Tränen rinnen daraus hervor. Sie war nicht bewusstlos, sie weiß, was geschehen ist und was als Nächstes passiert.

Mutter wühlt in ihrer Hebammentasche und zieht ein mit Weihwasser gefülltes Fläschchen hervor. Sie hat es immer dabei, denn als Hebamme ist sie berechtigt, Nottaufen vorzunehmen. Sie entkorkt das Fläschchen und hält es über den Kopf des Säuglings.

»Emma Franziska Seraphica«, sagt sie zu ihrer Enkelin. »Tochter des Johann und der Albertine Schwerdtner. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.«

Sie stellt das Fläschchen auf dem Nachttisch ab, nimmt mir das eingewickelte Bündel behutsam ab, tritt ans Bett und legt es Berti in die Arme. »Sie kann dich noch hören und fühlen«, sagt sie leise. »Man spürt es. Ihre Seele ist noch hier.«

Berti beugt sich über den Kopf ihrer Tochter, die dunklen Locken fallen ihr ins Gesicht. Sie legt die Lippen an die Stirn des kleinen Mädchens. »Emma«, flüstert Berti, dann beginnt sie zu summen und ihr Kind in den ewigen Schlaf zu wiegen.

Leise verlassen Mutter und ich die Schlafkammer.