Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alberdania

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

Nada es tan lacerante, para un periodista, como la indiferencia ante las injusticias cotidianas, diríase que eternas, cuya crónica se esfuerza en transmitir. Y ese es, precisamente, uno de los más graves pecados de este nuestro "primer mundo". Fede Merino ha viajado como periodista por las diversas cartografías de esa injusticia, de manera especial en América. Ha cosechado allí historias y vivencias que nos hablan con crudeza y sin disimulos de realidades que nuestra acolchada conciencia europea prefiere ignorar o, a lo sumo, anotar en la columna de lo reprobable, sin que ello dé lugar a otros ni mejores gestos. A lo largo de estas páginas, el periodista nos conduce con pulso firme y amistoso por pequeñas historias que van y vienen de América a Euskadi y del pasado al presente. Desfilan por ellas personajes del más variado pelaje, observados siempre con la aguda mirada de quien está acostumbrado a percibir la verdad tras los celofanes con que los seres humanos camuflamos nuestras mejores y peores pulsiones. Pero, tratándose de Fede Merino, no podía faltar en este relato la crónica del emblemático "bacalao" del Athletic, el irrintzi rojiblanco creado por él para cantar los goles del Athletic en las transmisiones radiofónicas. Porque todo es vida, y vida es lo que destilan estas apasionadas páginas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 411

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

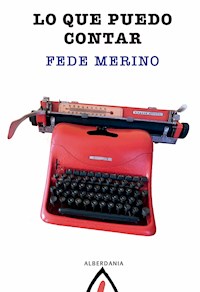

LO QUE PUEDO CONTAR

Este libro ha recibido una ayuda a la edición del Departamento de Cultura

y Política Lingüística del Gobierno Vasco.

Bitartean ibillico dira becatutic becatura amilduaz;

oraiñ pensamentu batean, gueroseago itz loyak gozotoro aditzean:

oraiñ escuca, edo queñada batean, guero musu edo laztanetan: oraiñ ipui ciquiñac contatzen, guero dantzan, edo dantza ondoan alberdanian.

J.B. Agirre

1ª edición: diciembre de 2020.

© 2020,Fede Merino

© De la presente edición: 2020, ALBERDANIA, SL

Istillaga, 2, bajo C - 20304 Irun

Tel.: + 34 943632814

www.alberdania.net

Impreso en Ulzama (Huarte, Navarra)

ISBN digital: 978-84-9868-636-4

ISBN papel: 978-84-9868-635-7

Depósito Legal: D. 1101/2020

A mis héroes, Apa y Ama,

a mi estrella polar Marijose,

y a mis estrellas tropicales Eder y Gontzal.

I ¿DE QUÉ VA ESTE TÍO?

Llaman a la puerta a las dos de la mañana. Vienen a entregarme un paquete. Lo trae el motorista de una empresa privada muy eficiente, para la que no hay ni horas, ni sueños, ni contratos, ni derechos. El mensajero me hace firmar, grita que no lo abra todavía, que no lo abra, por favor. Y como un amigo que se va para siempre, sale cingando escaleras abajo. En el sobre pone «Muy urgente» y en el remite «Kierkegaard». ¿Quién soy?, ¿para qué vivo?, ¿qué debería hacer? Lo abro y me explota en la cara.

–¿Es este el Juicio Final?

–El condenado, perdón, el acusado, está aquí para responder no para preguntar.

–Lo siento, señoría.

–Usted, ¿de qué va?

–Ni yo lo sé.

–Tengo aquí una declaración jurada bastante extravagante.

–Me pidieron que hiciera una declaración escrita para el jurado.

–Pues el jurado no acaba de entenderla. Se autoinculpa y, a la vez, se vanagloria de escribir.

–No diré que no me acuerdo, porque esa es la excusa preferida de los delincuentes trajeados, pero seguramente todo lo que pone es cierto pensamiento atrapado por la nostalgia y el desencuentro. Fruto de un momento de debilidad y ensoñamiento.

–¿Podría leerla despacio para ver ahora si nos aclara algo y podemos luego empezar con lo que de verdad nos ha traído aquí?

–Como usted quiera. Comienza así:

¿A quién te llevarías a una isla desierta? ¿A una belleza, a una ingeniera naval, a un cocinero? Es la pregunta equivocada. La correcta es: ¿Quién te llevaría a ti a una isla desierta? ¿Quién se iría contigo? Oro, plata, oro, plata. El primer chico adelanta un pie sobre el otro, con el tacón de uno tocando la puntera del otro, a modo de pequeño paso. Y dice «oro» en voz alta. El otro hace lo propio en su turno, avanza contra el primero y dice «plata». Cuando la distancia entre ambos se acaba, el que logra pisar al otro ha conseguido el derecho a elegir primero. Elegirá al mejor compañero, al mejor jugador, a la estrella, al elemento determinante. Menos a ti, a cualquiera. El segundo chico escoge al siguiente del draft y así sucesivamente hasta acabar con todos los pretendientes al juego. Es selección natural y empieza a mascarse la tragedia. Los que no le pegan a un balde y los que no poseen el don del deportista o el atleta suplican ser elegidos, no ser humillados, no ser desplazados al último puesto. Se están haciendo los dos equipos y es un drama para los últimos. Lo de los últimos siempre es un drama gigante, aquí y en todas partes y todo tiempo. Los peores son los últimos en esta iniciación al juego que se hace pública en cada recreo.

Suena el timbre. Salimos corriendo y con el balón de reglamento esperando nos ponemos, sin perder tiempo, a hacer equipos. Los capitanes eligen conforme a sus preferencias. Algunos están tan acostumbrados a ser escogidos en los últimos puestos que ríen y se lo toman a cachondeo. Han desarrollado anticuerpos. Otros se lo toman en serio y se enfadan. Algunos emplean métodos poco ortodoxos, incluso coercitivos o amenazantes para influir en la elección. Hay también promesas de amistad eterna o de una vuelta en bicicleta. Cada cual tiene sus trucos para esquivar la suerte. Pero el peor papel no lo tienen los últimos de siempre. El peor papel lo tienen aquellos que se creen mejores de lo que son en realidad, aquellos que dan por seguro que serán elegidos en los primeros turnos. Aquellos que se creen buenos sin serlo. Esos se llevan la mitad de los boletos a la frustración continua. Como defensa argumentarán que la culpa es de los otros. Ese es el quid de este mundo miserable. Los otros no saben, los otros no entienden, los otros son malos o son tontos. Siempre los otros, nunca uno mismo. En el patio de la escuela ya aprendimos a ocupar nuestro sitio. Luego hay oportunidades para rebelarse, por supuesto.

Leo el periódico de papel de atrás hacia adelante. Empiezo por lo que los editores consideran menos importante. Por lo más liviano, por llevar la contraria; por chascarrillos varios, por cultura, ciencia y deporte. Luego es tiempo de la economía y con resignación llego a los sucesos y a la política, que en sí misma acostumbra a ser otro desagradable suceso. Por desgracia no puedo saltarme las necrológicas ni las cotizaciones bursátiles. La bolsa y las esquelas tienen patrocinadas sus propias páginas. Aunque pocos lo sepan, tengo la virtud de la lectura anticipada. Es muy bueno para un locutor de radio pero no sirve de nada para un vidente. Mi vista y mi cerebro van en el texto tres palabras por delante de mis cuerdas vocales y me equivoco pocas veces. Pero lo bueno sigue siendo leer lo que no está escrito. Ya me gustaría poder anticiparme en asuntos más rentables y sanos.

Lo cronometro todo. En esta vida solo tenemos tiempo y cada vez menos. Así que lo cuento y lo recuento, tal vez con la esperanza de que eso me ayude. No a controlarlo, que eso ni lo intento, sino simplemente a no desperdiciarlo. Quiero estar preso solo de aquello que me guste, aunque no me convenga. No quiero ser el centro de nada. El mundo no me necesita ni me espera. No hace falta buscar la gloria, ni el reconocimiento. Quiero escribir no por revancha sino para no olvidar o para que no me olviden. No quiero escribir por venganza sino por gozadera.

«¿Y ahora, qué haces?», me pregunta un amigo. Escribo. «¿Para quién, para nadie?». «Eso mismo», respondo. «¿Estás trabajando?». Me pregunta otro. Le digo que estoy escribiendo y me dice: «Ya, me refiero a algo en serio». De acuerdo, intentaré hacerlo sin volverme loco como Jack Nicholson en El resplandor que escribía miles de veces la misma frase. Y, desde luego, espero ser menos vanidoso que el cura Rogelio que una vez vino a presentarme un libro que había escrito –un insufrible compendio de documentos episcopales en un interminable cortapega– para que hiciera una reseña en la revista que yo dirigía. Al despedirse, con tono magnánimo, me hizo un gran favor: me perdonó la vida, me advirtió con gesto severo de que si empezaba a leerlo tuviera mucho cuidado «porque engancha». ¡Anda que no tenía alto concepto de sí mismo el predicador! ¿Qué más puede pretender un escritor que el hecho de que su libro atrape? Él solo se fabricaba su promoción, pero su narcisismo no cabía en ningún espejo. Ciertamente un riesgo. Si esto no se publica o no se vende, siempre podré consolarme con que la gran venta nunca ha sido sinónimo de calidad, sino solo de comercio. Tengo la excusa perfecta, ya puedo hacer como Kafka y mandar a quemar todo cuando muera, a la espera de que no me tomen en serio y no lo hagan.

Si no lo tienes, no lo tienes. Puedes ser el tipo más inteligente del planeta, puedes ser el más instruido y el que más entiende, pero si no lo tienes, no lo tienes. No se puede comprar. Escribir es un acto trascendente, personal, único, intransferible. Solo falta que haya alguien dispuesto a leer lo que escribes. O incluso, si me apuras, ni eso. Mucha gente cree que sabe escribir –de hecho, yo mismo lo creo– porque lo aprendió en la escuela, pero no me refiero a eso. Todos cantamos, en cambio, mientras para unos pocos queda reservado el escenario, para el resto quedan la ducha y el karaoke. Hay incluso gente que lee música a la perfección y toca un instrumento con la partitura delante, pero sin ritmo ni alma que puedan darle chance. He conocido a unos cuantos aficionados de la música y también de la literatura. Son aficionados con aspiraciones, con pretensiones, como el tenor o el barítono que acaba cantando en el coro de su iglesia en bodas y funerales y no pasa nada cuando falta o está afónico. Somos penosos. Creemos que está bien lo que hacemos y seguimos adelante. La vanidad es muy traicionera, te da falsas esperanzas y la esperanza es un mal que prolonga todos los sufrimientos. Rebeldes con causa, eso es lo que somos. Capaces de hostigar a los amigos fieles e infieles con lecturas que no han pedido y obligarles luego a ser sinceros. Eso es lo que al final te mata: la sinceridad. Como aquel consejero al que el rey pidió que le trajese la opinión que el pueblo tenía de él y que a cambio le daría lo que le pidiese. Él pidió el caballo más rápido del reino para salir al galope en cuanto le contara al rey lo que de verdad opinaba su gente.

El periodismo va de contar historias que pasan fuera de ti, la literatura va de contar las que están dentro, ya sea en la imaginación, en el pensamiento, en el corazón, en las heridas o en las arrugas. Yo por mi alma de mestizo quería mezclarlas. Y lo quería antes de haberme leído y releído a Kapuscinski y a Galeano. Sin embargo, la realidad es tozuda y se puso en mi contra. Tenía que hacer crónicas para nadie de hockey sobre patines, de voleibol y de béisbol cuando lo que quería era hacer para todos crónicas de mis viajes imaginarios y de mis rimas encendidas. Para poder resumir, triunfal al fin, los sitios donde respiré y sobre los que escribí. Como Manu Leguineche, por ejemplo, en tantos momentos oportunos: caída de la monarquía en Libia; golpe de Estado en Argelia; gacelas en el Sahara, tigres en Bengala y canguros en Australia; invitado a la fiesta por el rey de Laos; aislado por el cólera en Afganistán; jugando al fútbol con el príncipe de Camboya y con los puntistas vascos en el frontón de Manila; caminando por los Himalayas con el sherpa Tensing Norgay; tomando el té con Indira Ghandi y volando en helicóptero sobre Vietnam en plena guerra. Y si no pudiera ser, si hubiera que tirar de imaginación, hacer una instancia y solicitar la compra o el alquiler de otras vidas serían como las que Joaquín Sabina enumeró con arte, duende y magia: Al Capone en Chicago; pintor en Montparnasse; mercader en Damasco; negro en Nueva Orleans; viejo verde en Sodoma; deportado en Siberia; sultán en un harén; triunfador de la feria; gitanito en Jerez; tahúr en Montecarlo; cigarrillo en tu boca; taxista en Nueva York; comunista en Las Vegas; fotógrafo del Play Boy; confesor de la reina; banderillero en Cádiz; tabernero en Dublín; arañazo en tu espalda; pianista en un burdel; polizón en tu cama; mejor tiempo en Le Mans; tío guapo en un culebrón; morfinómano en China; cazador en la India; marinero en Marsella; desertor en la guerra; boxeador en Detroit; bongosero en La Habana; Casanova en Venecia; anciano en Shangri La; ahogado en el Titanic; flautista en Hamelin; billarista a tres bandas; insumiso en el cielo… Si antes he reivindicado la figura del redactor ahora lo hago con la del enviado especial. Siempre me han gustado las dos y, si no pudiera ser, entonces sí, la del pirata cojo de Joaquín.

¿Reportero de guerra? Tampoco me quitaba el sueño ese imaginario aventurero del estudiante de periodismo. Tuve una vez un compañero que hablaba entrecortado, digamos que es una característica bastante condicionante para la radio, que acabó pasándose a la prensa escrita. Y de ahí se enroló en un barco rumbo a la guerra de Bosnia por cuenta propia, sin nadie que se lo pidiera. Quería una guerra en su currículum para despegar como profesional. Era el altruismo del buitre no el del brigadista. Muchos años después me lo encontré en la rueda de prensa de Iberdrola, previa a la Junta de Accionistas, había cambiado sus ínfulas guerreras por un apartamento en la Manga del Mar Menor y otro en San Juan de Luz, que le tenían muy ufano y satisfecho hasta que se separó de su mujer y todo se le vino abajo.

Hice mi particular guerra. Cuatro años sin contrato, sin vacaciones ni casi paga. Tres años de carrera en autostop y los cinco de la licenciatura combinados con trabajo a destajo en la radio. Esa era mi guerra: siempre de guardia y sin tiempo para soñar. Pero sí sacaba algunos ratos para escribir poesía, era lo más sanador: una idea, un ritmo, alguna rima y apenas uno o dos folios. Cuanto más corto más difícil. Y siempre me servía para escaparme de las presiones o simplemente para vomitarlas sobre el papel en blanco con la máquina azul celeste, la Olivetti Estudio 46, que aguantaba los buenos sentimientos y los malos versos. Había una buena sincronización entre la música de sus teclas y la de mi corazón en una habitación que gritaba consignas políticas desde cada pared, con banderas, símbolos y emblemas que firmaban eslóganes, y un par de posters hechos por mi propia mano en cartulina gigante: uno del Che y otro de los Beatles.

Disfrutaba al escribir poesía o lo que fuera aquello que escribía aún lejos de mi mayoría de edad. Era pura víscera sobre el papel blanco. Cuando tenía un buen puñado de poemas mi padre me hacía cuadernillos con los que yo castigaba a algunos amigos y supuestas admiradoras. El hombre se quedaba más tiempo en la oficina para poder asaltar la fotocopiadora y venía a casa orgulloso con las copias de los poemas de su hijo aprendiz de escritor. Podría haber sido de esos padres que despreciaban todo lo que no fuese ciencia o matemáticas, pero no, él me enseñó el camino sin discursos huecos, con acciones de apoyo, incluso clandestinas.

Una vez se dio un viaje inesperado de esos poemarios que mi padre encuadernaba con primor y estableció conmigo contacto un poeta que autopublicaba. Todos vivimos intentando hacer reales nuestras ilusiones. Todos pensamos que somos mejor de lo que somos, que solo la incomprensión, la mala suerte y la injusticia nos alejan de nuestros sueños. Todos pensamos que el mundo nos necesita. Pero no es así. Somos maletillas, deseando pegarle unos cuantos pases furtivos al toro de la vida para reivindicarnos y conseguir dar el salto hacia la gloria o el precipicio. Mi amigo era un esclavo de la rima y a mí esa no me gobernaba. Es más, me escapaba de ella como un presidiario en su primer permiso. A él le inspiraban los motivos más vulgares, y yo entonces iba de activista literario por la libertad y otro centenar de causas perdidas. Lo suyo era adorno, pura floritura, y lo mío era grito callejero, grafiti. No coincidíamos en nada. Yo estaba afiliado a Gabriel Celaya y maldecía «la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden»; y maldecía «la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse». ¡Joder, si mi playlist con quince años la encabezaba Víctor Jara!

A mi amigo le gustaban los círculos literarios y sus pedantes tertulias. Algunas veces nos invitaba a mi novia y a mí a tomar café a media tarde emulando en su casa una de esas reuniones de domadores de palabras. Ese día se trataba de seleccionar los poemas que irían en una de esas colecciones antológicas que preparaba y donde iban media docena de los míos. Hacía menos de un mes que quiso echarme un cable y me invitó a un festival cultural en homenaje a Blas de Otero con participación no solo de poetas, sino también de músicos y artistas audiovisuales. Yo «pidiendo la paz y la palabra» había escrito para la ocasión algo «fieramente humano» en homenaje al magnífico poeta social bilbaíno que acababa de fallecer. Entre bambalinas, antes de que empezara el acto, me presentó a los organizadores y me incluyeron en la lista de actuaciones. Estuve en el patio de butacas esperando ansioso mientras salían más y más rapsodas. En una ocasión hasta dijeron mi nombre y fui disparado hacia el escenario. Antes de llegar me fijé que por el otro pasillo avanzaba, también decidido, otro tipo. Aminoré. Dejé que llegara antes. Sin duda ese tipo no habría oído bien y tendría que recular porque yo solo conocía con mi mismo nombre y apellido a mi padre y a nadie más. Pero no, era correcto. Lo habían llamado a él y no a mí. Me di la vuelta con disimulo y busqué que me tragara mi asiento. Al fin y al cabo, podría haber sido peor si llego a alcanzar antes el escenario, porque no creo que el presentador hubiera sido tan paciente como para buscarme en su listado y decidirse por mí, un crío con zapatillas blancas y un par de folios escritos con torpeza. La verdad es que no me llamaron, nos dieron las tres de la tarde y el acto se cerró con un par de canciones de Oskorri. Mi decepción era total. No había tenido miedo sino ganas, ansia por salir allí a rimar en homenaje al artista desaparecido. Tampoco llamaron a mi mentor que, igual que yo, se volvió de vacío. Entonces empecé a sospechar que tal vez no estaba tan bien valorado y que entonces mucho menos iba a estarlo uno de sus recomendados. Sea como fuere tuve que volver en autostop con Alberto, fiel amigo de mi vocación literaria que me había acompañado hasta aquel teatro de Getxo que me había negado la pequeña gloria de un domingo por la mañana.

En una de esas tardes de pretendida tertulia literaria –ese día sin mi novia para completar la doble pareja– empezó a lamentar lo malos que eran los poemas que le había entregado tal o cual vecina poetastra. Empezó a despotricar de la mala calidad de las últimas entregas. Y me las dio a probar para que yo corroborara que esos poemas no se podían publicar por su falta de calidad. En efecto, eran realmente malos. Él asentía displicente con un «Ya te lo he dicho». Repasábamos así esa ristra de impublicables cuando me pasó otro y al poco me preguntó qué me parecía. Le dije: «Putapénico», que en mi argot juvenil quería decir de puta pena, o sea, penoso, que daba pena de lo malo que era. Él me preguntó: «¿Putapénico?». Pensé que tal vez no entendía el término o que me había quedado corto en la apreciación. Así que me lancé a tumba abierta: «Putapénico, es una vergüenza que talen árboles para hacer esta puta mierda». Quedó claro. Me cogió el poema de las manos y dijo: «Pues es mío. Lo he escrito yo».

Hubo un largo silencio. No sabría decir de cuánto tiempo, podrían haber sido solo unos segundos, pero me pareció una eternidad. Creo que llegué a recrear en mi mente esa imagen de la eternidad que un día me había contado mi querido amigo Iñaki Villota, que imaginaba a una hormiga dar vueltas sobre una esfera gigante de acero macizo del tamaño del planeta Tierra. Y cuando conseguía hacer surco sobre el acero, entonces todavía no había empezado la eternidad. Se me hizo largo el silencio, sí. Lo rompió él para decir que agradecía mi sinceridad. Mentira, no había más que leerlo en su cara. No recuerdo cómo salí de la casa. No recuerdo cómo fue la despedida. Supongo que me abalancé sobre el pomo de la puerta para salir corriendo y desaparecer. No sé si me despedí con alguna formalidad o con otra chorrada más, pero sí recuerdo sentir sus ojos clavados en mi espalda cuando alcancé la salida. Y también recuerdo que cuando me encontré poco después con mi novia le dije: «Ya no nos van a invitar más veces a tomar café y pastas». «¿Qué has hecho?», me preguntó, porque sabía que yo era capaz de cualquier metedura de pata hasta el zancarrón. Se lo conté, y al hacerlo me di cuenta de que había sido una trampa. Algo debía sospechar mi hasta esa tarde amigo poeta, de mi falta de sinceridad, cuando elogié otros días algunos de sus poemas. Y si no era una trampa, entonces era que por vanidad había intercalado lo que consideraba bueno entre la abundante morralla, a modo de experimento, para que yo comprobara la diferencia. En efecto, no hubo más café con pastas en su casa y su mujer todavía no me habla.

Una vez, en un curso de oratoria, gané el primer premio, un portaminas, al contar esta historia en tres minutos. Era la modalidad humorística y el jurado era el aula de participantes que votó con entusiasmo y unanimidad por mí cuando dejaron de reír imaginándose el aprieto en el que yo solo me había metido. Puede que haya sido lo único positivo que conseguí porque la prudencia y la contención han sido asignaturas con las que siempre he estado peleado. Supongo que este es buen material para un monologuista televisivo, porque al fin y al cabo las historias más divertidas y vergonzosas se escriben antes en la vida. Estoy seguro que mi amigo opinaba lo mismo de mis versos, simplemente tuvo más tacto y no me lo dijo. Los míos sí que eran «putapénicos».

En mis años de periodista en la radio he conocido a gente que escribía bien y abundante. Pero con el tiempo ha ido desapareciendo esa especie para imponerse poco a poco en el ranking la colección de tramposos cuya imaginación y léxico no pasa del cortapega. Copiones sin talento ni remordimientos.

Cuando empecé en la Redacción –en los años setenta del pasado siglo– sonaba una orquesta de Hispano-Olivetti modelo Lexicon 80 perfectamente sincronizadas y afinadas escribiendo folios de tres en tres, ayudadas de papel de calco. Yo aportaba un rítmico tecleo a dos dedos, como casi todos. Mecanógrafos analfabetos, gente que no sabía utilizar todos sus dedos pero que con un solo par era capaz de imprimir a la escritura una velocidad de vértigo. Si pertenecías a la Redacción era inconcebible no emitir sonido, no teclear, del mismo modo que era inconcebible no fumar mientras se tecleaba. El humo del tabaco era una escalera al paraíso vikingo del redactor. Solo quedaba dispensada esa falta de actividad con una cara de concentración vaga, una mirada perdida en busca de inspiración, o una llamada telefónica que hacer o atender. En aquellos momentos mi categoría era la de redactor, la más baja del escalafón. Pero la más pura. Por encima estaban los redactores jefe, locutores de primera, segunda y superiores, los jefes de programas, de deportes, de informativos, de musicales, de magazines, de emisiones. Benditos redactores. Los dueños tenían predilección por esa categoría. Era la más barata, la de menor coste empresarial.

Después de haber sido jefe de deportes, de programación, subdirector y finalmente director durante treinta años, tras mi destitución, volví a la casilla de salida, a reivindicarme y reivindicar mi pasado, a ser el último de la fila en la escala de las categorías. En su día era comprensible, era el más joven, pero ahora era casi el más viejo. Comprendí la dignidad del castigo y que ellos no sabían ni sabrían nunca lo que era un redactor auténtico. Sí, el que escribe los guiones que triunfan, las palabras que emocionan, los discursos que se ovacionan, los documentos que se firman, los acuerdos que se alcanzan, los manifiestos que exaltan, los que dan forma y formulan lo que el pensamiento, las ideas y las bocazas dejan a su paso. Nunca será suficientemente reconocido el redactor, excepto si un día se sale por la tangente, se sale del guion, se aparta de la ortodoxia, del rebaño o del pensamiento dominante. Entonces sí, entonces lo escrito, escrito está, y le puede condenar. Algunos creen que es por eso por lo que no escriben. Y sí, hay ágrafos naturales, pero hay otros que simplemente no quieren dejar rastro ni pruebas. Gente cobarde y precavida que prefiere no mostrarse, que prefiere nadar y guardar la ropa, que prefiere no arriesgarse. Gente, en suma, que conoce perfectamente la amenaza del cardenal Richelieu: «Dadme dos líneas escritas de puño y letra del hombre más honrado y encontraré en ellas motivo para encarcelarle».

Y aquí estoy intentando escribir algo que merezca la pena. Espoleado por la vieja fe en el mérito, condenada a arder en el infierno de la nueva fe, la de la fama y el éxito. No sé si podré, pero me gustará intentarlo. Al fin y al cabo ya he visto que escribir está tan infravalorado como sobrevalorado está el hecho de publicar. Contradicciones e incoherencias de las que estamos fabricados y a las que estamos acostumbrados aunque intentemos disimularlo. No seré el primero que lo intenta. Me acojo a la novena enmienda, la de la chorrada esa de que todo el mundo puede alcanzar sus sueños. No señor, no es así, y hay que saber aceptarlo. Si fuese así yo hoy sería una estrella de rock o el mejor extremo derecho del continente.

He escrito mucho a lo largo de mis años de periodista. Pero apenas había estampado el punto final cuando el artículo ya había caducado. Es lo que tiene escribir sobre la actualidad. En el fondo todo el mundo quiere hacer algo que permanezca. Yo también, y ya casi no me queda tiempo. Es tan cómodo y gratificante seguir leyendo a los genios que el solo hecho de intentar subirse a ese carro cargado de toneladas de papel y talento me parece una osadía, un acto de soberbia. Probemos si es verdad que el escritor puede escribir mientras piensa que nadie va a leerlo. Y a disfrutar del intento. Ahora soy un freelance y no un enviado especial. El primero se busca la vida, el segundo va a gastos pagados. No puedo evitarlo, voy a probar. Perdón de antemano, porque definitivamente no soy un caballero, ya que un caballero es alguien, como definió Mark Twain, que sabiendo tocar el banjo decide no hacerlo. Y yo soy alguien que sin saber tocarlo decide intentarlo.

II ETIOPÍA EXISTE

Animales. Una vez entendido que comer carne humana no es de recibo y que comerse a las mascotas es otra salvajada, ya solo queda dejar de comer animales a los que nadie puso nombre propio. Disminuyendo o eliminando el consumo de carne el planeta habrá ganado una de las principales batallas hacia su salvación. Con esa intención, dos estudiantes han creado una aplicación informática, descargable y gratuita que, al colocar el teléfono móvil frente al plato con el solomillo, las costillas, el entrecot, la rabadilla, la hamburguesa, la salchicha o lo que sea, ofrece la imagen completa del adulto o cachorro en el plato, de cuerpo presente. Con eso ya se te quitan las ganas. Al mismo tiempo, la industria cárnica está borrando la imagen de los animales del banco de datos de todas las granjas. No quieren que se relacione el jugoso, sangrante e inerte trozo de carne con el animal naciendo, jugando, pastando o muriendo. El consumidor tiene la palabra, sabedor de que, en cuanto coincidan razón medioambiental y escasa rentabilidad económica, el problema quedará listo para sentencia. Para entonces, nuestros dos estudiantes ya serán científicos consagrados a la idea de reconvertir barbacoas.

Esclavos. Esto ya no se arregla con dos avemarías y tres padrenuestros. Ya casi no hay redención posible ni penitencia que la sustente. La esclavitud se abolió cuando dejó de ser rentable, no cuando venció la buena moral. Creíamos que eran los esclavos los que no tenían alma. Hoy los capturamos sin lazo ni látigo, solamente con la industria, el comercio y los precios más bajos. No hay quien se resista a un pantalón corto a tres euros, aunque escupan sangre en el sudeste asiático.

–¿Se da cuenta de lo que ha escrito?

–Casi nunca.

–¿Quería ser escritor y se quedó en periodista?

–Es más divertido y se conoce a más gente.

–¿Usted quiere destruir nuestro sistema?

–No, solo quiero que los que vivimos en el castillo tengamos en cuenta a los que están afuera.

–¿Ha intentado abrirles las puertas?

–No me atrevo.

–No es coherente.

–No, señoría.

–Entonces, ¿es por cobardía?

–Seguramente.

–¿Podría explicarse con más detalle?

Claro. Así de idiota, curioso y periodista existencialista soy. El mundo, aunque no tiene arreglo, no está tan mal. Es el mejor momento de la historia para nacer, salvo si eres duque, conde, emir o caballo del sultán. Para esos casos ha habido épocas mejores. Es también el peor momento para morir. Yo era tan jodidamente inconsciente que pensaba que la gente tenía derechos, a escucharme a mí cada mañana hacer análisis de la actualidad, por ejemplo. Curiosidad y vanidad son los dos motores del periodismo. Y con esos se pueden hacer muchos kilómetros para al final volver siempre al mismo sitio. No importa los mares u océanos que navegues. Tener billete de vuelta es una gran ventaja. Tener manera de escapar es un gran privilegio reservado a muy pocos. Aquí hay muchos gritos y protestas –y seguro que debe haberlas–, pero a la hora de la verdad muy pocos se cambiarían por otro individuo elegido al azar en cualquier otro lugar del planeta. Yo me pido seguir igual. Yo me pido casita. ¡Yo me pido prímer! De niños nos pedíamos cosas sencillas. Si tuviera derecho a una reencarnación, me reencarnaría en lo mismo y en el mismo sitio. El cálculo de probabilidades dice que lo más seguro es que me tocara desempeñar y vivir un peor papel en un peor lugar. Hace tiempo que aquí, en el castillo, la gente pide «Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy». Por supuesto que aquí también hay sufrimiento y vidas difíciles, aunque, sin menospreciarlas, nada comparado con el sufrimiento garantizado en muchos lugares. Baste para hacernos una idea el experimento mental del filósofo norteamericano John Rawls y su «velo de la ignorancia». El experimento va sobre una teoría de la justicia en el mundo y su comprobación. Cuando con un velo sobre los ojos no te importe elegir a ciegas, frente al globo terráqueo, otro lugar para vivir, habrá triunfado la justicia social. Cuando no te importe vivir en cualquier otro sitio. Mientras tanto seguimos disfrutando de la ventaja de nuestra posición original. Y la idea no es que te mantengas por todos los medios en el castillo, que cierres puertas para que nadie más entre, que abras fosos físicos y mentales, ni que inviertas en seguridad todos tus esfuerzos, sino que mejores las afueras, los alrededores, por si algún día te toca vivir ahí.

Cuando se nos acercaron aquellos niños en Etiopía, una colega gritaba histérica: «No les toquéis, no les toquéis, que tienen de todo». Y yo estaba allí pensando lo contrario, pensando que no tenían de nada. A ella le preocupaban la suciedad, los mocos, el tifus y la sarna. Prefería que virus y bacterias se quedaran donde estaban y no arriesgarse a traerlos a casa. Ninguno queríamos infectarnos.

En esa tierra árida y reseca todavía con ecos de hambruna y niños comidos por las moscas, conocí a Pedro Arrambide, un auténtico guerrillero espiritual que se empeñó en que fuésemos a una aldea perdida de una zona más perdida aún, en un país ya muy perdido. A él lo acababan de echar de Eritrea los de Isaías Afewerki, por incómodo y beligerante. Quería que viéramos cómo era en realidad la vida en Etiopía, más allá del hotel de Addis Abeba o de las iglesias excavadas de Lalibela. A aquel hotel de la capital había que entrar pasando por un arco detector de metales que por entonces era un asunto bastante llamativo. Una frontera salvaje. Fuera, todo era suciedad y desorden; dentro, se cumplía con los estándares de los hoteles de cinco estrellas. Las armas se quedaban fuera, por lo tanto. Dentro, en la barra y mesas de la cafetería, estaban las mujeres más espectaculares que he visto. Altas, bellas y lujosamente provocativas que hacían lo que fuese para ganarse la vida con maromos blancos repletos de pasta. En rincones más discretos, sin salir del hotel, matrimonios blancos paseaban con sus nuevos hijos negros. Esa vía de adopción estaba siendo muy explotada y a los nuevos padres y madres les recomendaban que no salieran a la calle con su nuevo vástago. Porque, así como muchos pensaban que el niño podría optar a una mejor vida en cualquier otra parte que no fuera esa, había otros muchos que pensaban que ese era un expolio, un atropello, un robo de carne humana. Lo que para una empresa sería pérdida de capital humano, para un país como Etiopía era entonces una especie de solución a la emergencia humanitaria. Pedro Arrambide, hermano de La Salle, había levantado la granja escuela de Meki y ahora nos llevaba a que viéramos la realidad del país. Puso mucho empeño en que así fuera y pronto entendí por qué.

En aquella aldea a la que no se podía llegar más que en todoterreno, tractor o burro, había cientos de niños harapientos que también querrían chocolatinas y play stations, que no les importaría nada ser adoptados, pues buena parte ya eran huérfanos. Pero hasta esa remota posibilidad de adopción les había arrebatado la fortuna.

Estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared de adobe en la única sombra que había. Poco a poco aquello se fue llenando de criaturas curiosas que se acercaban cada vez más. Las tenía a dos palmos de las narices. Miraban asombradas y asustadas a la vez. Les llamaba la atención el color de mi piel –que una cría tocó con disimulo para salir de dudas–, porque algo tan blanco a la fuerza tenía que estar podrido. Lo que para ella era curiosidad para mí fue satisfacción. No me volví hasta que dejó de tocar, no quería asustarla, quería que siguiera comprobando que estamos hechos del mismo material. Les llamaba la atención mi ropa, mis zapatillas, la cámara que llevaba en la mochila y que, de vez en cuando, desenfundaba para tomar una foto que luego les enseñaba en el visor para incrementar su asombro y sus carcajadas al verse por primera vez reflejados, inmóviles en aquel espejo negro. Saqué el tabaco, prendí el cigarro y con los ojos seguían cada voluta. Era como si fumaran conmigo y ayudaran a escapar al humo. Para ellos todo era extraordinario; lo extraordinario que puede llegar a ser un mechero. Yo hacía esfuerzos por transmitirles buen rollo, por sonreír, aunque si en lugar de ellos hubieran sido sus padres, seguro que yo no hubiera estado tan tranquilo ahí sentado. La aldea era de mi talla. Con lo que llevaba encima podría llevarme la escuela, el ganado y hasta las cabañas. Bastaría con el vulgar Casio digital de mi muñeca, las gafas de sol, la cámara y las zapatillas. No haría falta sacar la cartera y tirar de tarjeta. Y ellos seguían sonriendo. Se acercaban a tocar y a la vez no querían molestarme. Tengo maravillosas fotografías de esos días. Sobre todo, fotos de niños y niñas sonriendo ¡Es tan fotogénica la pobreza! ¡Es tan de premio Pulitzer la miseria! Hice cientos de instantáneas y recordé aquella obra que el artista brasileño Vik Muniz había hecho con azúcar blanca sobre fondo negro. Eran niños jugando y riendo con una belleza y un realismo inauditos. Los mismos niños, ya mayores, estaban en el cuadro de al lado, también de azúcar blanca sobre lienzo negro. Habían perdido la sonrisa, la habían perdido mientras recogían caña de azúcar. Ya eran viejos y estaban tristes y cansados. Los niños ríen porque son felices y porque no saben lo que les espera. Aquella obra me dejó tiempo grogui, otra vez bajo la onda existencialista y la inquina por quienes tienen afición a fotografiar niños pobres pero risueños. En los momentos de mayor pesimismo asocié esas obras a otras que hicieron famoso a Muniz, como Retratos con desperdicios, preguntándome cuáles eran aquí los desperdicios, ¿los granos blancos o los niños negros?

El viaje me lo había preparado a base de bien. Podía entender el contexto político, sociológico y el antropológico también, incluso el histórico. Y, sin embargo, no acababa de digerir ese rato de acercamiento de dos mundos tan distantes por mor de un sorteo. A mí me había tocado al otro lado de las murallas del castillo y a ellos, a este. Y, además, para mayor choque, yo volvería esa noche a la Misión donde podría beberme otro par de cervezas frías. Esas cervezas suponían una riqueza extrema en un lugar donde prefería no beber agua del pozo o del bidón. Eran las cervezas con las que los misioneros pagaban la labor periodística que íbamos a realizar, mediante la cual podrían convencer al mundo de la emergencia de otra realidad y, a los políticos con los que viajábamos, de que aumentaran el dinero de la subvención a sus proyectos de desarrollo.

A veces trato de imaginar cómo sería el encabezado del email en el que me comunicaran que había ganado el premio al mejor relato. Sería algo así como: «Estimado señor, tenemos el placer de comunicarle que su relato ha sido galardonado con el primer premio del certamen». Abro el correo cada día, no a la espera, pero sí alerta a un tipo de comunicación como esta. Del mismo modo que imagino cómo sería ganar el premio de la lotería cuando compro un boleto o cuando llega el día del sorteo. ¿Qué hemos hecho para merecer esto y por qué? ¿Qué premio hemos ganado, a qué número hemos jugado? Pienso que bastante lotería nos ha tocado ya por no tener que vivir y morir así. Y pienso eso a la vez que me desanimo cuando vuelvo a recordar que estas historias de desgraciados no interesan a casi nadie al otro lado, en el lugar de los agraciados desagradecidos.

En el vuelo de Addis a Mekele creo que no he visto un puñetero árbol y eso que no es desierto. La necesidad va por delante de la conciencia, aunque no queramos entenderlo. Es muy fácil. Lo explicaba muy bien en un cortometraje un joven cineasta etíope tan pobre que no puedo ni encontrar su nombre. Un niño esperaba ansioso la apertura de la panadería, pero no se ponía a la cola porque no tenía dinero. Lo vio el maestro de la escuela y le prometió unas monedas si les ayudaba a él y a otros niños a plantar árboles durante la mañana. A media mañana recibió sus monedas y, una vez que acabaron, corrió a la panadería. Cuando le tocó el turno metió la mano en el bolsillo y no encontró el dinero, solo un agujero. La hija del panadero se dio cuenta y se giró hacia el horno para sacar un pan y dárselo. Pero el niño ya había vuelto a salir corriendo. Ella le siguió a duras penas y al llegar al río comprobó desolada que el niño, buscando sus dos monedas, había arrancado todos los árboles recién plantados.

Nosotros, en esta corriente necesaria de sensibilización medioambiental, nos hemos acostumbrado a pedir más esfuerzos a los demás que a nosotros mismos. No queremos que talen, aunque se mueran de frío. Les pedimos ese esfuerzo último para salvar el planeta, aunque todavía no está claro a qué estamos nosotros dispuestos a renunciar. Creo que no estamos dispuestos a renunciar a nada y así es imposible acabar con esta trágica desigualdad. Miro a los niños que tengo enfrente y no veo que puedan renunciar a nada más ya. En nuestra casa de Europa si defiendes o promueves renunciar a algo enseguida te dicen que se pierden puestos de trabajo. Y ya se sabe que eso es sagrado.

Hay un puesto de trabajo que a mí no me importaría nada que se perdiera, es el de matarife. Es uno de los peores oficios. Día a día, año tras año, afilando el cuchillo y seccionando la yugular de todo tipo de ganado. Con un golpe maestro, con un leve giro de muñeca, se cumple la sentencia. Ningún pobre animal se ha escapado nunca del acero, ni lo ha intentado, todos asumen ignorantes o resignados su inminente final. Se meten en el cajón y se dejan colgar del gancho. Algunos matarifes, hace tiempo, hasta metían horas extras cuando eran llamados de algún caserío para el día de la matanza del cerdo. El pobre animal chillaba hasta desangrase por completo, chillaba y chillaba y durante aquellos días en el valle junto a mi casa, esa era la música desgarradora que dominaba algunas mañanas. Íbamos a la escuela, alegres con nuestras carteras de cuero, o nos desperezábamos un domingo y allí estaba aquella banda sonora que hoy sería insoportable. Yo lo oía claro, pero pasaba corriendo para no ver cómo sujetaban al animal, uno por cada pata. Hoy ya no es un animal en cada caserío, hoy son miles a la vez en las granjas, sin sonidos desgarradores ni imágenes para pasantes y consumidores. La imagen del matarife es muy turbia. Es un trabajo de matar para vivir. Es la imagen del verdugo, también por un sueldo, del personaje de Berlanga. Los hay hasta vocacionales que creen que hacen lo que hay que hacer porque el animal nace para eso o porque el reo se lo merece porque a la justicia así se lo parece. Lo hacen los soldados, lo hacen los guardianes de los malditos campos. La conciencia es muy resbaladiza, es hasta opcional. En esta aldea etíope, cerca de la frontera eritrea, no puedo dejar de pensar en el papel que jugamos ante toda esta injusticia vital, ante todos estos seres que, harapientos y descalzos, no pueden siquiera imaginar quiénes somos en realidad.

Dos compañeras quieren que cuando volvamos a la capital el chófer nos lleve al Merkato. Están provistas de guías viajeras que se lo aconsejan como visita imprescindible. Me sumo a la iniciativa. Siempre me han atraído más los mercados que los templos. Los mercados auténticos, primigenios, no las grandes superficies a temperatura constante, de suelos brillantes y muchas luces donde se puede comprar, pasear o echar la tarde, comer, cenar, ir al cine. Todo está en orden en la burbuja. Cuando en San José de Costa Rica pregunté por algo interesante para ver en una tarde libre, la propuesta estrella fue el mall –justo lo que a mí no me gusta–, porque para ellos era lo mejor. Creo que, metafóricamente, podría considerarse así el lugar europeo donde vivimos en comparación con esos otros mundos cuyo atractivo no pasa del turístico, para un par de semanas, si no se es joven aventurero o cooperante.

Somos una puñetera caravana de todoterrenos que avanza por el desierto. Esa es la gran ventaja de las caravanas, que no vas solo. Si vas solo en coche por el desierto tienes que rezar mucho para no sufrir una avería. Si la sufres, tienes que sacar el libro de instrucciones y el de supervivencia. Ninguno te servirá de nada. Uno habla de mecánica y electrónica que desconoces, y tiene teléfonos de asistencia a los que llamar si tuvieses cobertura; pero no tienes. En el otro te explican que tienes que permanecer a la sombra del propio coche. Que si estás acompañado no debes hablar, para ahorrar energías. Que no debes beberte el agua del radiador por si lleva anticongelante. Y que, con suerte, así, durarás un par de días.

El paisaje está lleno de figurantes. Mujeres portando leña o bidones amarillos con agua también amarilla. Niños saludando con la mano mientras cuidan del ganado. Nada que no haya visto antes en los reportajes de National Geographic. Una incursión rápida en un mundo desolador distribuido en cabañas de paja o adobe. Si lo que se ve duele, no quiero pensar lo que dolerá lo que no se ve, lo que está dentro de esas cabañas. Los que viven, viven en la calle o en el campo, a la luz del día; los que mueren, mueren dentro, en penumbra o en la más completa oscuridad. En la calle no hay tristes ni enfermos. Una compañera dice que la miseria en el campo es menos espantosa y le doy la razón. Es más natural y hay mucho más espacio, solo que las estadísticas nos desmienten e insisten de manera abrumadora en el éxodo a la ciudad. Aquí y en todo el mundo, la gente que no puede subsistir en el campo, que cada vez es más numerosa, emigra a las ciudades donde hay más posibilidades de sobrevivir. Viendo lo visto, resulta bastante desalentador porque da la impresión de que ninguno de los dos lugares ofrece la más mínima garantía.

Para este viaje soy de los más preparados del grupo y aun así no lo estoy suficientemente y mis miedos van confirmándose uno a uno. Parece una obviedad decir que toda esta gente no tiene dinero, pero es real. No tienen billete ni moneda alguna. Intercambian lo que pueden y saben bien lo que no pueden. Han venido al mundo a trabajar y, como se dice ahora, a gestionar la incertidumbre del siguiente día. Curiosamente aquí nadie puede decir que no hay trabajo. Lo que no hay es salario.

Leo una revista en mi habitación de Wukro. No es un hotel, es la Misión Saint Mary. En una entrevista, una escritora italiana declara que ella –y ya es talludita– no ha conocido nunca a nadie de su familia que trabajara. Me parece alucinante. Ni ella, ni sus hermanos, ni sus padres, ni sus tíos, ni sus abuelos… Nadie. No ha conocido a nadie que tuviera que levantarse temprano y salir de casa para ir a buscar un sueldo, algo con lo que ganarse el pan. Es una apreciación muy correcta. Seguramente no ha caído en la cuenta de que se trata de sudor. O se vive del sudor de la frente propia, o se vive del sudor de la frente ajena. Así que no siente ninguna vergüenza por ello. Debería escribir sobre eso, sobre cómo su familia se ha ganado la vida a lo largo de los tiempos. Seguro pasaríamos de nobles a aristócratas, de aristócratas a latifundistas y de latifundistas a empresarios. Hasta llegar a ella, que debe formar parte de los que viven de las rentas y puede permitirse ser artista. Es la evolución posdarwiniana de las especies. No puedo seguirle el rastro. Aquí no hay internet y no puedo consultar nada. Aquí no hay ni un libro ni una hoja de papel. Es un artículo de lujo y desde luego que ni se les ocurre utilizarlo para limpiarse el culo.

Nunca duermo bien. A las tantas de la madrugada me he entretenido en cambiar mi cama por una de una habitación vacía. El colchón con todos los muelles destrozados me estaba haciendo polvo. Ha sido una tarea de fuerza y habilidad, algo ruidosa, pero nadie se ha despertado. Por la mañana nadie ha dicho nada. Todos han dormido espléndidamente y están encantados con el nuevo día; yo, por el contrario, espero que me recomponga una ducha fría. Todavía me parece mentira estar aquí. He leído tanto sobre esta tierra, sobre los italianos en la guerra, sobre el Ras Tafari y por supuesto sobre las hambrunas. He visto a los niños hacer cola para entrar a estudiar porque no hay sitio para todos en esa biblioteca que cuenta con algunas viejas y milagrosas computadoras. Son niños y niñas que se levantan ceremoniosamente para saludar cuando entramos. Tienen que aprender a leer y a contar, para que no les pase como a sus madres cuando un comerciante les quita de las manos su producción de tomates haciendo una suma falsa y dejándoselos a mitad de precio. Tienen que aprender a leer para saber cómo hacer para transformar los tomates y que se conserven, en vez de tener que tirar los que no se venden y acaban pudriéndose. Tienen que aprender. Tienen que aprender de todo y no tienen mucho tiempo. El futuro es ahora, ahora mismo, el futuro casi ya ha pasado de largo. No es fácil dormir bien si te sabes tan privilegiado. Todos estos niños y viejos que me rodean no tienen nada asegurado. Ni el sueño de hoy ni el agua o la comida de mañana. Nada tienen asegurado. No pueden esforzarse para el porvenir, todas sus fuerzas tienen que emplearlas en el devenir, en el día de hoy, en el ahora. En casa, cuando hemos padecido alguna situación extraordinaria adversa, la hemos llamado «gestión de la incertidumbre». Aquí es así siempre.

Me vuelven a la cabeza las esbeltas y bellas mujeres del Hilton de Addis Abeba. Ellas también son de alguna aldea como esta, seguro. Han aprendido a andar sin mirar atrás, a contar billetes y el tiempo que les queda en el bar o en el lobby