Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

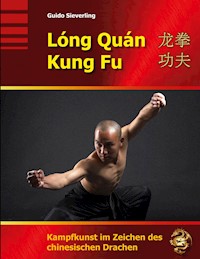

Das Lóng Quán, ein Drachenstil des Shaolin Kung Fu, wurde speziell für realitätsnahe Anwendungen entwickelt, damit schnell und angemessen auf eventuelle Übergriffe reagiert werden kann. Lóng Quán besteht aus rund 350 äußerst effektiven Techniken, ist direkt, effizient, schnell, beinhaltet alle vier Kampfdistanzen und kann bis ins hohe Alter trainiert werden! Dieses Buch ist für jeden interessierten Leser geeignet, der sich über diese umfassende und realistische Art der Selbstverteidigung informieren und die faszinierende Welt des Kung Fu kennenlernen möchte. Anhand zahlreicher Bilder werden grundlegende Prinzipien, Bewegungen und Techniken dargestellt. Ebenso bietet dieses Buch alle wissenswerten Daten und Fakten rund um das Lóng Quán Kung Fu. Der Autor Guido Sieverling vermittelt in diesem Buch seine fast 40-jährige Erfahrung als Kampfkünstler, Meister und Großmeister, Wettkämpfer, Hall of Fame-Mitglied, Kampfrichter, Personal-Trainer und Schulbesitzer.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 162

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

„Wissen ist ein Schatz, der seine Besitzer überallhin begleitet.“

(aus China)

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Prolog

Der Unterschied von Kampfsport und Kampfkunst

Welche Kampfsport- und Kampfkunstarten gibt es?

Chinesische Kampfkünste

Die Bedeutung des Begriffes „Kung Fu“

Warum ausgerechnet Kung Fu trainieren?

Was ist Lóng Quán Kung Fu?

Was macht diesen Stil so besonders?

Die vier Formen des Lóng Quán Kung Fu

Wie soll ich trainieren?

Godai oder die fünf Elemente

Die chinesischen Meridiane

Vitalpunkte an Kopf und Hals

Vitalpunkte am Rumpf

Vitalpunkte an Armen und Händen

Vitalpunkte an Beinen und Füßen

Begriffe und Beispieltechniken des Lóng Quán Kung Fu

Die Waffen des Lóng Quán Kung Fu

Das Kinder- und Jugendprogramm

Prüfungsinhalte und Graduierungen

Titel des Lóng Quán Kung Fu

Ein Leben für die Kampfkunst

Epilog

Danksagungen

Vorwort

Was ist ein Buch, wenn es sich nur in den Gedankengängen oder auf der Festplatte des Schreibers befindet? Dies habe ich mir auch gesagt und deshalb dieses Buch geschrieben. Es soll dem Leser einen Anstoß dazu geben, die Faszination und die ganze Vielfältigkeit des Kämpfens kennen zu lernen und falsche Vorstellungen darüber abzubauen.

Ich selbst wurde im Jahr 1968 geboren. Seit dem Jahr 1984 habe ich zwölf verschiedene Kampfstile trainiert, wie beispielsweise Ninjutsu, Shaolin Kung Fu und Wing Chun.

Diese Vielfältigkeit an Erlerntem sehe ich persönlich als das an, was es tatsächlich ist: Eine Erweiterung und Bereicherung von Wissen, Erfahrung, Lebenseinstellung und Bewusstsein.

Aus diesem Erfahrungsschatz heraus hatte ich mich entschlossen, im Jahr 2016 die Kampfkunstschule BUSHIDŌ in Lüdenscheid zu gründen, die 2019 in „Kung Fu-Zentrum LÓNG QUÁN“ (www.longquan.de) umbenannt wurde und das Lóng Quán Kung Fu zu entwickeln. Als Stilgründer bin ich zwar das Oberhaupt und habe den Sigung-Titel (Großmeister), lege allerdings keinen so großen Wert auf diese Anrede. Für mich ist dies nur ein Titel auf meinem Weg – lernen werde ich allerdings ein Leben lang.

Dieses Buch soll auch all denen helfen, die sich ihre eigenen Gedanken machen und nicht nur stupide nacheifern wollen, was ihnen vorgemacht wird. Das eigentliche Ziel der Kampfkünste besteht nicht darin, zerstörerisch oder gewalttätig zu wirken, sondern das Leben zu bewahren und zu verbessern.

Es wäre für mich die größte Belohnung für meine Mühe, wenn dieses Buch zumindest teilweise Antworten auf die gestellten Fragen geben kann, denn ein Buch, dass das eigene Nachdenken anregt, ist sicherlich höher zu bewerten als eines, das Problemlosigkeit vermitteln will.

Es wird aber auch Vereine und Verbände geben, die sicherlich eigene Sichtweisen inhaltlicher Art haben. Dies ist auch vollkommen normal und legitim, denn wer 100 Leute fragt, bekommt 100 verschiedene Antworten.

Vielleicht trägt dieses Buch dazu bei, das Wissen und Training eines jeden Interessierten zu bereichern und sie dazu anzuregen, neue und unbekannte Bereiche in der Welt des Kampfes zu erschließen.

Jeder Mensch ist ein Individuum und besitzt andere geistige und körperliche Voraussetzungen. Diese sollten auch genutzt und nicht vergeudet werden.

Möge dieses Buch all denen helfen, die sich ihre eigenen Gedanken machen und nicht nur nacheifern, was ihnen vorgemacht wird.

Und nun wünsche ich allen Lesern viel Spaß beim Schmökern und Ihren persönlichen Weg zu finden…

Guido Sieverling

-Sigung des Lóng Quán Kung Fu und Inhaber des Kung Fu-Zentrum LÓNG QUÁN-

Prolog

Heutzutage ist das Kung Fu in aller Munde. Ob es eine Modeerscheinung ist, bleibt abzuwarten. Ich hoffe, dass dem nicht so ist, denn hiermit können erstaunliche Erfolge in der Selbstverteidigung und Körperbeherrschung erzielt werden.

Dieses Buch soll nicht sämtliche Lóng Quán Kung Fu-Techniken in Wort und Bild beschreiben, sondern nur einen die, bei denen ein schnelles Ende im Kampf erreicht werden kann, oder sogar im Vorfeld ein solcher verhindert wird.

In der heutigen Zeit sollte man sich jedoch hüten, in Selbstverteidigungssituationen die tödlichen Punkte zu attackieren, die so oft genannt und die dem Dim-Mak und Kyusho zugesprochen werden. Die heutige Medizin und das Rechtswesen sind so weit, dass Ihnen dies hinterher nachgewiesen werden kann.

Im Angriffsfall müssen Sie durch den Einsatz bestimmter Selbstverteidigungstechniken eventuell mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, wenn sie noch kein Gefühl für die Intensität der unterschiedlichen Ziele bekommen haben und es dadurch zu gesundheitlichen Komplikationen des Angreifers kommt.

Aus diesen Gründen kann kein Buch ein Training, in welchem Stil/System auch immer, ersetzen. Deshalb sind der Besuch einer Kampfkunstschule oder eines Seminars eigentlich Pflicht! Ein Buch dient lediglich dazu, einen Einblick in die jeweilige Stilrichtung zu bekommen und dadurch vielleicht Lust zu verspüren, den jeweiligen Stil trainieren zu wollen.

Das Lóng Quán Kung Fu darf auch nicht als umfassende Garantie für tätliche Übergriffe verstanden werden. Zwar bietet es die eine oder andere Möglichkeit zum Selbstschutz an, aber nicht jeder Aggressor reagiert gleich. Dies kann man im Training bereits auch schon sehr gut sehen. Während beispielsweise 95% aller Menschen gut bis sehr gut auf die Stimulierung von Triggerpunkten reagieren, zeigen immerhin 5% wenig bis gar keine Reaktion. Falls die erwartete Reaktion ausbleibt, dann könnte es auch daran liegen, dass Ihr Partner sich die Schmerzen nicht anmerken lassen will.

Falls Sie die im Buch vorgestellten Techniken mit mehreren Trainingspartnern trainieren möchten, so werden Sie mit Sicherheit Unterschiede im Schmerzlevel feststellen können.

Einige Bilder wirken vielleicht ein wenig statisch. Das sind sie auch, denn eine schnelle Technik bildlich vernünftig darstellen zu wollen, ist fast unmöglich. So „froren“ wir für jedes Foto die Bewegung ein, um möglichst detailgenau zu arbeiten.

Die dargestellten Techniken sind auch nur Beispiele, wie man sich verteidigen KANN. Da Teile des Lóng Quán Kung Fu in fast alle Stile und Systeme integriert werden kann, werden die eingesetzten Techniken sicher differieren.

Viele Triggerpunkte reagieren auch schon bei geringer Einwirkung von außen. Deshalb können auch ältere Personen bedenkenlos mit trainieren. Vorsicht ist allerdings bei Menschen geboten, die unter Epilepsie oder Herzprobleme leiden oder die schwanger sind.

Damit das Buch übersichtlich bleibt, habe ich für jeden Begriff des Lóng Quán Kung Fu zumeist eine Buchseite gewählt. Entweder wird der Begriff erklärt, oder es werden Technikfolgen aufgezeigt. Auf letzteren wird zuerst grob auf die jeweilige Anatomie des Trefferpunktes eingegangen. Um dessen Auffinden zu erleichtern, ist meist auf dem jeweils ersten Bild einer jeden Technik die Lage des Punktes mit einem Kreis kenntlich gemacht worden. Dann folgt immer ein Bild der Ausgangs- und Endposition. Das vierte Bild ist immer eine Detailaufnahme, um Ihnen die genaue Lage des Trefferpunktes zu vermitteln.

Medizinische Wörter und asiatische Namen habe ich der Verständlichkeit halber kursiv gedruckt.

Ich habe mir Mühe gegeben, nicht zu medizinisch zu schreiben, da ich über 20 Jahre in einem Krankenhaus gearbeitet habe und das Buch auch von Laien verstanden werden soll. Hoffentlich ist mir dies auch gelungen…

„80% einer Kampfkunst ist etwas, was man nicht sofort erblicken kann.“

(Guido Sieverling)

Der Unterschied von Kampfsport und Kampfkunst

Kampfsport ist im deutschsprachigen Raum der in der Öffentlichkeit benutzte Sammelbegriff für die vielen verschiedenen Kampfstile, vor allem solche, bei denen keine Schusswaffen verwendet werden. Besonders häufig wird der Begriff speziell mit der asiatischen Tradition des japanischen Budō, des chinesischen Kung Fu oder des koreanischen Taekwondo verknüpft, obwohl es auch zahlreiche einheimische Kampfstile gibt. Zu den in Europa bekanntesten Kampfsportarten gehören Boxen, Karate, Judō und Ringen sowie lokal bedeutende Sportarten wie das schweizerische Schwingen oder das türkische Ölringen Yağlı güreş.

Die Trennung zwischen Kampfkunst und Kampfsport ist nicht scharf. Von vielen Kampfkünsten gibt es auch Varianten, die den sportlichen Zweikampf erlauben (z. B. Karate). In anderen Kampfkünsten hingegen stehen sportliche Einzelwettbewerbe im Vordergrund (z. B. beim modernen Wushu), während der Aspekt der Selbstverteidigung und der echte Kampf in den Hintergrund tritt.

Kampfsport

In Fachkreisen wird jedoch meistens eine genauere Differenzierung zwischen Kampfsport und Kampfkunst verwendet. Im Kampfsport steht demnach der reglementierte sportliche Wettkampf im Vordergrund, bei dem es darum geht, im Rahmen der Regeln zu gewinnen und besser zu sein als der Gegner. In den meisten Kampfsportarten werden keine Waffen verwendet und wenn doch, dann nur Sportwaffen, die die Verletzungsgefahr verringern oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Wettbewerbe im Kampfsport sind in der Regel Zweikämpfe, jedoch sind auch andere Wettbewerbsformen möglich. Als oberster Grundsatz gilt, dass die Kämpfer keine dauerhaften Schäden davontragen dürfen. Ebenso soll der Sportkampf auch Spaß machen. Im Kampfsport sind vor allem zwei Arten von Wettkämpfen gebräuchlich: Zweikämpfe und Formwettkämpfe. Im sportlichen Zweikampf muss ein, in seltenen Fällen auch mehrere, Gegner besiegt werden. Je nach Sportart sehr unterschiedliche Kriterien können dabei zum Sieg führen: K.O. (z.B. beim Boxen), Niederschlag, erfolgreiche Anwendung bestimmter Techniken (z. B. beim Karate), Immobilisierung des Gegners (z. B. beim Judō), Herauswerfen des Gegners aus dem Ring (z. B. beim Sumo), Erzwingen der Aufgabe des Gegners (z.B. im Judō), Bodenkontakt bestimmter Körperteile (z. B. beide Schultern beim Ringen, Schwingen). In der Regel sind dabei bestimmte Techniken verboten, wie beispielsweise Stiche zu den Augen, Schläge in den Genitalbereich, oder Tritte, Würfe oder Hebeltechniken allgemein, und gehören auch nicht zum Ausbildungsprogramm der Sportart.

Wettkämpfe werden von einem Kampfrichter entschieden. Es kommt nicht so sehr darauf an, seinen Gegner zu besiegen, sondern den Kampfrichter von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Es werden oft meist Techniken eingeübt, die im Wettkampf auch Erfolge oder Punkte bringen. Andere Techniken werden oft gar nicht trainiert. Der Schiedsrichter beendet den Kampf entweder nach Punkten, wenn einer der Gegner aufgibt, oder wenn es ein K.O. gegeben hat. Auch der Ablauf des Zweikampfes kann stark reglementiert sein. In bestimmten Formen des Kumite beim Karate beispielsweise darf jeder der Gegner eine fest vorgegebene Anzahl von Angriffen durchführen, die der andere Gegner erfolgreich abwehren muss, um zu gewinnen. Nach Regelwidrigkeiten kann ein Gewinner nachträglich disqualifiziert werden. Kämpfe können auch künstlich verlängert werden, wenn jeder Teilnehmer wieder in seine Ausgangsposition zurückkehren muss.

Oft ist ein Gegner auch bereits im Vorfeld bekannt, so dass seine Stärken und Schwächen herausgefunden werden können.

Kampfkunst

Eine Kampfkunst hingegen befasst sich in der Regel mit Selbstverteidigung und dem Verhalten in echten, unreglementierten Gefahren- oder Konfliktsituationen. Daher enthält jede Kampfkunst Kampftechniken, die zum Ziel haben, einen Gegner zu besiegen, häufig auch unter der Verwendung von Waffen. Darüber hinaus gehören zu einer Kampfkunst häufig andere Aspekte, wie beispielsweise die Vermeidung von Konflikten im Vorfeld, die generelle Erhöhung der Beweglichkeit, Kraft, Geschwindigkeit oder Selbstdisziplin. Es werden alle Techniken eingeübt, die zum Sieg führen können.

Erfolgreiche Techniken werden keinem Regelwerk angepasst. Es gibt keine Regeln, alles ist erlaubt! Kämpfe werden solange fortgesetzt, bis einer der Gegner aufgibt oder nicht mehr dazu in der Lage ist, oder er flüchtet. Trotzdem muss der Unterlegene immer noch mit weiteren Angriffen rechnen.

Manche Kampfkunstsysteme, vor allem aus dem asiatischen Umfeld, sehen sich als vollständiges System der Lebensgestaltung oder Vervollkommnung mit entsprechendem philosophischem oder religiösem Unterbau, wie beispielsweise das japanische Budō. Vor allem heutzutage treten dabei die eigentlichen Kampftechniken bisweilen sogar in den Hintergrund oder werden nur als Weg zum eigentlichen Ziel verstanden. Wettbewerbe in den Kampfkünsten sind in der Regel keine Zweikämpfe. Da der Gegner im Vorfeld zumeist nicht bekannt ist, kann im Vorfeld auch keinerlei Strategie gegen diesen entwickelt werden.

Wenn ein Kampf, mit welchem Ausgang auch immer, beendet ist, gibt es in der Regel keine zweite Chance.

Welche Kampfsportund Kampfkunstarten gibt es?

Die folgende Liste soll einen kleinen Einblick geben, welche Stile und Systeme es weltweit gibt. Um eine komplette Liste aufzuzeigen, bedarf es sicherlich eines eigenen Buches. So gibt es allein in China schon rund 300 Kampfstile und –systeme.

Name des Kampfstils/-systems

Herkunft

•

Ägyptischer Stockkampf

Ägypten

•

Aikidō

Japan

•

American Kenpo

ohne kulturellen Bezug

•

Arnis

Philippinen

•

Ba Duan Jin

China

•

Baguazhang

China

•

Baihequan

China

•

Bajiquan

China

•

Banshay

Myanmar

•

Bare-knuckle

Großbritannien/Irland

•

Baritsu

Großbritannien

•

Bassula

Angola

•

Bataireacht

Griechenland

•

Bâton français

Frankreich

•

Batuque

Brasilien

•

Binh Dinh

Vietnam

•

Boxen

Europa

•

Brasilianisches Jiu-Jitsu (BJJ)

ohne kulturellen Bezug

•

Bujinkan

Japan

•

Canne

Frankreich

•

Capoeira

Brasilien

•

Cuong Nhu

Vietnam

•

Deutsche Fechtschule

Deutschland

•

Donga-Kampf

Surma-Volk (Äthiopien/Sudan)

•

Duala-Ringen

Kamerun

•

Dumog

Philippinen

•

El Matreg

Algerien

•

Eskrima/Escrima

Philippinen

•

Faustkampf

Griechenland

•

Faustkampf

mit

Caestus

Italien

•

Fechten

Europa

•

Gambisches Wrestling

Gambia/Senegal

•

Gjogsul

Korea

•

Glíma

Island

•

Gongkwon Yusul

Korea

•

Haidong Gumdo

Korea

•

Hangeomdo

Korea

•

Hapkido

Korea

•

Historische Kampfkünste Europas

Europa

•

Hung Gar Kuen

China

•

Huscarl

Europa

•

Hwarang-Do

Korea

•

Iaidō

Japan

•

Jailhouse-Rock

USA

•

Jeet Kune Do

ohne kulturellen Bezug

•

Jōdō

Japan

•

Jogo do pau

Portugal

•

Judō

Japan

•

Juego del Palo

Spanien/Kanarische Inseln

•

Jūjutsu (Jiu-Jitsu)

Japan

•

Ju-Jutsu

Deutschland

•

Ju-Jutsu-Do

Deutschland

•

Jūkendō

Japan

•

K-1

ohne kulturellen Bezug

•

Kalarippayat

Indien

•

Kali

Philippinen

•

Kali Sikaran

ohne kulturellen Bezug

•

Kapfringen

Deutschland

•

Karate

Japan

•

Kempo

ohne kulturellen Bezug

•

Kendō

Japan

•

Kenpo Karate

ohne kulturellen Bezug

•

Kickboxen

ohne kulturellen Bezug

•

Kobudō

Japan

•

Krabi Krabong

Thailand

•

Krav Maga

Israel

•

Kūdō

Japan

•

Kuk Sool Won

Korea

•

Kumdo

Korea

•

Kung Fu To’A

Iran

•

Kuntao/Kuntaw

Borneo (Indonesien/Malaysia), Philippinen

•

Kushti

Indien

•

Kwon Beop

Korea

•

Kyeok Too Ki

Korea

•

Kyūdō

Japan

•

Lethwei

Myanmar

•

Liu He Ba Fa

China

•

Lóng Quán Kung Fu

China, Japan, Deutschland

•

Luta du Bode

Brasilien

•

Luta Livre

Brasilien

•

Maculelê

Brasilien

•

Mixed Martial Arts (MAA)

ohne kulturellen Bezug

•

Mizongyi

China

• •

Moderne Schwertkunst Modern Sports Karate

Europa ohne kulturellen Bezug

•

Mongolisches Ringen

Mongolei

•

Moringue

Madagaskar/Mayotte/Réunion

•

Muay Thai

Thailand

•

Muay Thai Boran

Thailand

•

Mugai Ryū

Japan

•

Naban

Myanmar

•

Naginatadō

Japan

•

Nam Hồng Sơn

Vietnam

•

Nanbudō

Japan

•

Nanquan

China

•

NíGolo

Bantu-Völker

•

Ninjutsu

Japan

•

Okichitaw

Kanada

•

Pale

Griechenland

•

Panandikan/Sipaan

Philippinen

•

Panantukan/Suntukan

Philippinen

•

Pangai-noon

China

•

Pankration

Griechenland

•

Pencak Silat

Indonesien, Philippinen

•

Peresean

Indonesien

•

Pradal Serey

Kambodscha

•

Quarupe

Brasilien

•

Ranggeln

Österreich

•

Ringen

Italien

•

Sambo

Russland

•

San Shou

China

•

Savate

Frankreich

•

Schwingen

Schweiz

•

Shaolin Kempo

China

•

Shaolin Kung Fu

China

•

Shinson Hapkido

Korea

•

Shorinji-Kempo

ohne kulturellen Bezug

•

Shuaijiao

China

•

Silat

Borneo (Malaysia), Philippinen

•

Singlestick

Großbritannien/Schottland

•

Sonmudo

Korea

•

Ssireum

Korea

•

Stenka

Russland

•

Subak

Korea

•

Sumō

Japan

•

Svebor

Serbien

•

Taekkyon

Korea

•

Taekwondo

Korea

•

Taijiquan

China

•

Tang Lang Quan

China

•

Tang Soo Do

Korea

•

Thang Long

Vietnam

•

Tjost

Europa

•

Tongbeiquan

China

•

Tiě Quán Chénggōng

China, Japan, deutschland

•

Vale Tudo

Brasilien

•

Varzesh-e Pahlavani

Iran

•

Vo Dao Vietnam

Vietnam

•

Việt Võ Đạo

Vietnam

•

Vo Khi Dao

Vietnam

•

Vo Thuat

Vietnam

•

Vovinam

Vietnam

•

Wenig Chun

China

•

Wing Chun

China

•

Wrestling

ohne kulturellen Bezug

•

Wushu (Gong fu, Kung Fu)

China

•

Xingyiquan

China

•

Yabusame

Japan

•

Yağlı güreş

Türkei

•

Yaw-Yan

Philippinen

•

Yingzhaoquan

China

•

Yiquan

China

•

Yoseikan

Japan

•

Zui Quan

China

Chinesische Kampfkünste

Alle aus China stammenden Kampfstile (Kampfkünste und Kampfsportarten) werden auch als „Chinesische Kampfkünste“ bezeichnet und oft als Kung Fu, Wushu (chin. dt. „Kriegskunst“), Quánfǎ (chin. kant. Kuen Fat‚ dt. „Methode der Faust“, oder Gúoshù (chin. dt. „Nationale Kunst“) betitelt.

Dadurch, dass es chinesische Kampfstile schon mehrere Jahrhunderte gibt und ständig neue hinzukommen, spricht man heute von etwa 300 chinesischen Kampfkünsten, die waffenlose oder bewaffnete Techniken beinhalten. Im Gegensatz zu den meisten westlichen Kampfstilen, dienen oder dienten die chinesischen Kampfkünste nicht nur der reinen Kriegskunst, sondern auch der Fitness, Gesundheit oder Meditation.

Äußere und innere Stile

Aufgrund der Herangehensweise im Training werden chinesische Kampfkünste oft nach den sogenannten äußeren und inneren Stilen eingeteilt.

Die sogenannten äußeren oder harten Stile (Wai Gong – „äußere Arbeit“, chin. Pinyinwàijiāquán) fördern Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und Abhärtung und sind auf den Angriff ausgerichtet.

Im Gegensatz dazu stehen die Inneren oder auch weichen Stile (chin. Pinyin nèijiāquán). Ihr Schwerpunkt liegt auf Unbeweglichkeit, Gleichgewicht, Entspannung und innerer Ruhe. Gegner sollen durch den Einsatz der inneren Qi-Kraft (Nei Gong – innere Arbeit) und die Kontrolle seiner Schwachpunkte besiegt werden.

Das Lóng Quán Kung Fu kann in etwa 90 zu 10 eingeteilt werden, also 90% äußerer und 10% innerer Stil.

Nördliche und südliche Stile

Oft wird auch nach nördlichen und südlichen Kampfstilen unterschieden, da sich der Körperbau der chinesischen Bevölkerung von Nord nach Süd ändert.

Die Nördlichen zeichnen sich durch sehr kraftvolle und weit ausladende breite Stellungen aus, mit vielen Fußtechniken und Würfen.

Bei den südlichen Stilen gibt es mehr kurze Techniken mit den Armen und engere Stellungen.

Das Training

In der Regel starten in China schon Kinder im Alter unter 5 Jahren mit dem Training. Dennoch dauert es oft Jahrzehnte, bis der Schüler zu einem Meister seines Stiles gehört.

Am Anfang lernen die Schüler die Grundlagen des jeweiligen Kampfstils, wie Prinzipien, Stellungen, Ausdauer, Beweglichkeit, Muskelaufbau oder bestimmte Dehnungen.

Erst danach werden die erlernten Techniken mit ihren praktischen Anwendungen mit Partnern trainiert.

Als Abschluss eines Trainings wird der Freikampf angesehen.

Die Formen

Ein äußerst wichtiger Bestandteil eines Trainings chinesischer Kampfkünste, ist das sogenannte Formentraining (chin. Pinyin Tàolù, südchinesisch Kuen). Dieses soll dazu dienen, die einzelnen Techniken des jeweiligen Kampfstiles genau zu verinnerlichen, ohne dabei vom Kampf mit einem Partner/Gegner abgelenkt zu werden.

Formen werden anfangs sehr langsam geübt. Wenn die einzelnen Techniken in Fleisch und Blut übergegangen sind, wird das Tempo der Formen immer weiter gesteigert.

Weiterhin gibt es Formen, die mit mehreren Partnern eingeübt werden, oder welche, bei denen Waffen zum Einsatz kommen.

Auch in Kampfstilen anderer Länder gibt es Formen. Diese haben dort den Namen:

• Hyeong, Poomse oder Tul (in koreanischen Kampfkünsten),

• Kata (in japanischen Kampfkünsten, jap. dt. „Form, Stil, Haltung“ oder „Vorschrift, Schablone, Muster, oder Abdruck“),

• Quyen oder Bai-Quyen (in vietnamesischen Kampfkünsten),

Die Geschichte

Zur Zeit der „Streitenden Reiche“, am Ende der Zhou-Dynastie (475-221 v. Chr.), wurden kriegerische Auseinandersetzungen als „Kunst“ gesehen. Der bekannteste Vertreter dieser Zeit war der General Sunzi, der das heute noch bekannte Buch „Die Kunst des Krieges“ verfasst hat. Damals wurden schlagkräftige Kampfstile entwickelt, die oft als einzige Ausrüstungen der Soldaten diente.

Während der Qin-Dynastie (221-207 v. Chr.) wurde das Wushu von daoistischen Priestern entwickelt. Seine Übungen sollten dem Erhalt des (Gleichgewichts mit dem Himmel“ dienen.

In der Folgezeit wurden im Wushu die daoistische Philosophie und später der buddhistische Einfluss immer größer, so dass während der Tang-Dynastie (617-907) beide Einflüsse zu gleichen Teilen die Waage hielten.

Den wichtigsten Einfluss auf die Entwicklung chinesischer Kampfkünste hatte aber schon vorher die Ankunft des indischen Mönches Bodhidharma (chin. Damo). Er kam im Jahr 527 in das heute noch existierende Kloster Shaolin (13 Km nordwestlich der heutigen Stadt Dengfeng). Dort gründete er seine Schule des Chan-Buddhismus (jap. Zen