Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Why we matter Von Kindesbeinen an zieht es Ana Milva Gomes auf die Bühne. Mit außergewöhnlichem Talent, viel harter Arbeit und unbändigem Willen erkämpft sich die Tochter kapverdischer Immigranten erfolgreich Musical-Hauptrollen in »Mamma Mia!«, »Sister Act« oder »Cats«. Doch abseits des Scheinwerferlichts stößt die sympathische Künstlerin immer wieder an die Grenzen einer monochromen Gesellschaft. Nach der Geburt ihrer Tochter und dem medienwirksamen Tod des Afroamerikaners George Floyd erkennt sie, dass ihr Auftritt politischer ist als gewollt – und beginnt, ihre eigenen schmerzvollen Erfahrungen mit Diskriminierung zu reflektieren. Bewegend und ohne jede Anklage erzählt sie von beabsichtigtem und unbeabsichtigtem Rassismus, degradierenden Stereotypen und ihrer Verantwortung als schwarze Frau auf der Bühne – ein leidenschaftlicher Appell an die Gesellschaft für mehr Offenheit und ein bewusstes interkulturelles Miteinander. Mit zahlreichen Abbildungen in Farbe & Spotify-Playlist mit Soundtrack zum Buch

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 246

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

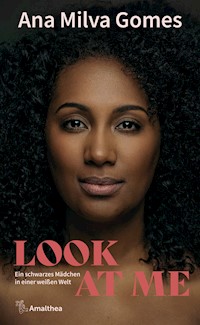

Ana Milva Gomes

LOOK AT ME

Ein schwarzes Mädchen in einer weißen Welt

Aufgezeichnet von Julia Lewandowski

Mit 47 Abbildungen

Besuchen Sie uns im Internet unter:

amalthea.at

© 2021 by Amalthea Signum Verlag, Wien

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung und Satz: Johanna Uhrmann

Umschlagfotos: © Jan Frankl

Lektorat: Gudrun Likar

Herstellung: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten

ISBN 978-3-99050-215-0

eISBN 978-3-903217-84-3

Inhalt

Restart

Morna

Lehrjahre

Dazwischen

Unterwegs

Schmerz

Schwestern

Nestbau

Angekommen

Die Erste

Abschnitt

Auseinandergelebt

Dancing Queen

Butter bei die Fisch

Memories

Muttersein

Neue Traditionen

Soundtrack zum Buch

Bildnachweis

»IF YOU KNOW BETTER,YOU DO BETTER.«

MAYA ANGELOU

01

DAAR WORDT AAN DE DEUR GEKLOPT,

HARD GEKLOPT, ZACHT GEKLOPT.

DAAR WORDT AAN DE DEUR GEKLOPT.

WIE ZOU DAT ZIJN?

WEES MAAR GERUST MIJN KIND.IK BEN EEN GOEDE VRIND.WANT AL BEN IK ZWART ALS ROET,’K MEEN HET TOCH GOED.

AUCH WENN ICH SCHWARZ WIE RUSS BIN,SO MEINE ICH ES DOCH GUT.

»DAAR WORDT AAN DE DEUR GEKLOPT«

TRADITIONELLES SINTERKLAAS-LIED

Restart

Liebste Izzy,

unser erstes gemeinsames Weihnachten ist aus vielerlei Gründen besonders. Als du vor wenigen Monaten zur Welt gekommen bist, hast du mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Du wunderbares Wesen, das noch sein ganzes Leben vor sich hat. Dass sich fast zeitgleich mit deiner Geburt auch die Welt da draußen verändern würde, hätte aber niemand erwartet. Und so sitzen wir unter dem rot geschmückten Weihnachtsbaum deiner Großmutter in Den Haag und genießen diese zwangsweise entschleunigte Zeit in kleinstem Kreise. Du und ich, in dem Haus, in dem ich meine Jugend verbracht habe, voller Vorfreude auf die Feiertage und alles, was noch folgen wird. Wäre nicht gerade eine Pandemie im Gange, sähe diese Zeit ganz anders aus. Die ganze Familie wäre zum Essen bei meinen Eltern eingeladen, vor allem auch, um dich zu bestaunen. Meine Onkel, Tanten und Cousinen würden miteinander plaudern und sich gegenseitig nicht zuhören. Wir würden Fotos durch die Runde reichen und uns an alte, vermeintlich bessere Zeiten erinnern. Wir wären mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs, und ich würde dir einen ersten Vorgeschmack auf den Zauber geben, der die Welt mit Ende November ergreift. Ich verspreche dir, früher oder später wirst du diesen Zauber noch kennenlernen. Ich fand Weihnachten als kleines Mädchen immer großartig. Welches Kind denn nicht? Wenn sich erst einmal der Duft einer frisch geschnittenen Tanne in der Wohnung ausbreitet und diese in prachtvoller Dekoration erstrahlt – meine Mutter setzte dabei bevorzugt auf Rot –, kann man sich der Vorfreude kaum erwehren. All die großen Erwartungen, die vor dem Fest in der Luft liegen. Der Gedanke an die Geschenke, die man vielleicht bekommt, weil man sich ein ganzes Jahr lang nicht in irgendwelchen Schabernack verwickeln hat lassen, sondern sich – meistens zumindest – vorbildlich benommen hat. Genaueres muss das Christkind nicht wissen.

Hier in Wien zumindest ist es das Christkind, das über die potenziellen Geschenke verfügt, in den Niederlanden, wo ich aufgewachsen bin, hatte immer Sinterklaas das letzte Wort. Sein Fest wird am 5. Dezember gefeiert und ist in den Niederlanden fast noch wichtiger als Weihnachten. Die Feierlichkeiten sind eine große Sache, jedenfalls kann ich mich noch gut an die Aufregung erinnern, die alljährlich mit seiner aufsehenerregenden Ankunft verbunden war. Sinterklaas reist nämlich per Dampfschiff in den Niederlanden an. Ein Ereignis, das auch ins Fernsehen übertragen wird und Massen von Eltern mit ihren Kindern in die niederländischen Häfen lockt. Auch meine Eltern nahmen mich, als ich klein war, regelmäßig in den Hafen von Den Haag mit, um Sinterklaas zu begrüßen. Wir drängten uns in die vorderste Reihe, und ich winkte wie Hunderte andere Kinder, die auf den Schultern ihrer Eltern saßen oder sich auf Zehenspitzen in die Höhe reckten, dem ankommenden Weihnachtsboten euphorisch zu.

Besuch von Sinterklaas und seinen Pieten im Kindergarten. Eine Tradition, die sich tief in meine Erinnerung eingebrannt hat.

Doch wenn ich an diese Momente zurückdenke, wird meine kindliche Vorfreude von einem merkwürdigen, befremdlichen Gefühl überdeckt. Und erst rückblickend kann ich dessen Ursprung wirklich benennen. Denn Sinterklaas macht seine Arbeit keineswegs alleine, sondern hat eine ganze Crew von Helfern an Bord seines Schiffs: seine Knechte, bei uns bekannt als die Zwarten Piets. Jedes Kind fürchtet sich ein bisschen vor ihnen, weil sie Sinterklaas nicht nur beim Tragen seiner Gaben unterstützen, sondern auch die Aufgabe haben, die weniger braven Kinder zu bestrafen. Die Pieten sind oft altmodisch, aber farbenfroh gekleidet, tragen lustige, auffällige Schuhe, und manche von ihnen haben einen Hut auf, den eine Feder ziert. Früher hatten sie oft auch eine Rute dabei. Da ich zumeist ein braves Mädchen war, hätte ich eigentlich keinen Grund gehabt, mich vor ihnen zu fürchten. Trotzdem kamen sie mir grotesk und unheimlich vor. Denn die Zwarten Pieten waren nicht wirklich schwarz, sondern verkleidete weiße Menschen mit schwarzer Farbe im Gesicht. Auf ihren Köpfen trugen sie Afroperücken, ihre Ohren waren mit großen goldenen Kreolen behangen, und ihre Lippen waren intensiv rot geschminkt. Sie sprachen in unterschiedlichen Dialekten und verkörperten immer bestimmte Rollen. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ein Ober-Piet den Aufmarsch der Knechte orchestrierte, während ein Clown-Piet Grimassen zog und ein kleiner Piet Luftballons an die jubelnde Menge verteilte. Die Pieten benahmen sich meist laut und auffällig, tanzten und hüpften durch die Gegend. Irgendwie wirkten sie immer ein bisschen dumm.

In den Schulen wurden die Pieten-Paraden dann fortgesetzt. Gemeinsam mit Sinterklaas waren sie auch in meiner Schule regelmäßig zu Besuch. Alle Kinder fanden es super, wenn die weihnachtlichen Boten den Unterricht störten, um Süßigkeiten in die Klasse zu werfen und Stimmung zu machen. Wenn Sinterklaas eintrat, um den Kindern die Weihnachtsgeschichte vorzulesen, beruhigten sich die Pieten und nahmen inmitten der Kinder Platz. Zumeist war es so, dass mich ein Zwarter Piet auf den Schoß nehmen wollte, was erneut zu Aufregung führte, da ich das einzige schwarze Mädchen in meiner Klasse war. »Ah, du bist ja ein süßer Zwarter Piet«, sagte mein Lehrer einmal schmunzelnd und schoss ein Foto für das Klassenalbum. Der Piet, der mich auf dem Schoß hatte, wollte mir zeigen, wie ähnlich unsere Haare waren. Dass ich das etwas anders sah und seine billige Perücke nicht mit meinen echten Haaren verglichen haben wollte, interessierte ihn wenig. Diesem »vorbildlichen« Verhalten folgend, war es wohl nur logisch, dass mich meine Klassenkameraden nach dem Unterricht ebenfalls Zwarter Piet riefen. Und auch Jahre später, als ich schon ein Teenager war, wurden meine beste Freundin und ich von einer Lehrerin gefragt, ob wir als Zwarte Pieten für einen Auftritt einspringen wollten, immerhin müssten wir uns dafür ja nicht mal schminken. Wir lehnten ab.

Als einziges schwarzes Mädchen in meiner Klasse musste ich immer für ein gemeinsames Foto mit einem der Pieten herhalten.

Das Sinterklaas-Fest steht ob seiner rassistischen Tendenzen schon lange in der Kritik. Doch es gibt genügend Menschen, die sich der nüchternen Argumentation verweigern und auf den vermeintlichen Traditionswert pochen oder es als harmloses »Kinderfest« relativieren wollen. Aber wie kann etwas harmlos sein, das mir schon als Kind Unwohlsein bereitete? Ohne die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen, erleben zu müssen, wie Stereotype perpetuiert werden? Mit Blackfacing und klischeehaften Kostümierungen, die an die Sklaverei erinnern und jedem schwarzen Menschen vor Augen führen, dass er den Weißen untergeordnet war und ist. Wenn ich sehe, wie gleichgültig Stereotype reproduziert werden und dass es trotz zahlreicher Beschwerden kaum gesellschaftliche Einsicht gibt, wundert mich die blutige und dunkle Kolonialisierungsgeschichte retrospektiv gesehen nur wenig.

»Ja, aber du hast doch auch mitgefeiert«, heißt es dann manchmal, wenn ich Bedenken äußere. Natürlich habe ich mitgefeiert. Ich war ein Kind. Was hätte ich schon dagegen tun können? Und es ist ja auch vieles großartig an dem Fest. Die Geschichten, die Geschenke, die Energie. Aber bei all der überbordenden Feiertagsfreude sollte man sich eben auch bewusst sein, dass es nicht in Ordnung ist, mich oder sonst jemanden als kolonialistische Karikatur zu inszenieren. Es hat mich auch irritiert, wenn ein Zwarter Piet den Akzent einer Freundin meiner Mutter, die aus Surinam kommt, imitierte. Häufig nahmen die Darsteller bei ihren Auftritten die unterschiedlichen Dialekte ehemaliger niederländischer Kolonien an. Viele Migrantinnen und Migranten, die oft aus ärmeren Milieus stammen, sprechen die Sprache ihrer neuen Heimat nicht akzentfrei, sondern mischen Eigenheiten ihrer Muttersprachen in ihren Sprachgebrauch. Nur selten wird dies als etwas Positives wahrgenommen – außer es handelt sich um eine Sprache, die als elegant gilt, Englisch oder Französisch vielleicht. Doch wen wundert es, wenn den Immigranten neben ihrem mühseligen Bestreben, für sich und ihre Familie eine Existenz aufzubauen, die Zeit fehlt, ihre Sprache zu perfektionieren? Diese Menschen wissen genau, dass sie nicht wirklich dazugehören, dass sie anders sind. Der Zwarte Piet muss sie in seinen clownesken Darbietungen nicht auch noch daran erinnern.

Da sich die Rassismusvorwürfe gegenüber den Sinterklaas-Traditionen seit Jahren halten, wurde irgendwann versucht, dem Fest ein neues Narrativ zu geben. So hieß es von denen, die die Traditionen hochhalten, dass die Pieten deshalb so schwarz seien, weil sie, um die Kinder besuchen zu können, den Weg durch den Kamin nehmen müssten. Was eine billige Erklärung für den »Ruß« in ihrem Gesicht sein mag, aber nicht die lockigen Haare und schon gar nicht die vollen roten Lippen erklärt. Als ich bei einer solchen Geschichte einmal nachhakte, meinte mein Gegenüber tatsächlich, dass Letzteres durch die Enge der Schornsteine bedingt sei. Die Lippen seien einfach zu groß, um durch den Kamin zu kommen, ohne dabei aufgerieben zu werden. Come on!

Ich habe keine Scheu vor der Diskussion, aber es belastet mich jedes Mal aufs Neue, den Menschen die Augen öffnen zu müssen. Die meisten haben nicht einmal Lust darauf, sich andere Meinungen anzuhören und ihre eigenen Überzeugungen zu reflektieren. Sie wollen dir lieber ihre eigene Weltanschauung aufdrücken – friss oder stirb. Und wenn es einem nicht passe, möge man am besten doch dorthin verschwinden, wo man hergekommen sei. In solchen Momenten ist es zum Verzweifeln. Meine Eltern stammen von den Kapverden, aber ich bin in den Niederlanden geboren und dort aufgewachsen. Wohin sollte ich also gehen? Ich war hier ja zu Hause. Aber offenbar nicht vollends willkommen. Oder nur so lange toleriert, bis ich begann, problematische und verletzende Gepflogenheiten kritisch zu hinterfragen.

Traditionen sind wichtig. Aber genauso wichtig ist es, diese im Spiegel der Gesellschaft und des herrschenden Zeitgeistes immer wieder zu hinterfragen. Und auch bereit zu sein, sich die Einwände von Menschen anzuhören, die durch etablierte Muster und verkrustete Strukturen verletzt, benachteiligt und zuweilen auch getötet werden. Was mit befremdlichen Festtagstraditionen und Alltagsrassismen beginnt, führte und führt in den schlimmsten und gar nicht so seltenen Fällen überall auf dieser Welt zum Tod zahlreicher Menschen. So auch zu jenem des 46-jährigen George Floyd, der vor laufender Kamera um Luft und sein Überleben flehte. Vergeblich. Unerträglich. Dass seine Tötung es war, die das Fass zumindest für kurze Zeit zum Überlaufen brachte, mag vielleicht ein Zufall sein, denn wie viele Menschen sind bereits gestorben, ohne dass sie dabei gefilmt wurden. Aber dieses medial so überaus präsente Ereignis zeigte nur umso stärker auf, in welcher Welt wir leben. Dass diese Bilder einen großen gesellschaftlichen Einfluss hatten, ist nicht zu bestreiten. Weltweit gingen Abertausende Menschen trotz Pandemie und Lockdown auf die Straßen, um gemeinsam ein Zeichen gegen systemischen Rassismus und Polizeigewalt zu setzen. Wie nachhaltig die Empörung sein wird und ob tiefergehende Veränderungen passieren werden, steht aber in den Sternen. Immerhin kämpfen wir schon jahrhundertelang gegen diese Probleme an. Mich wird es jedenfalls nicht mehr so bald loslassen. 2020 markiert für mich einen Neubeginn. Seit ich die Bilder von George Floyds Todeskampf gesehen habe, ist mir einmal mehr bewusst geworden, dass ich Rassismus – und möge er noch so »scherzhaft« gemeint sein – nicht mehr tolerieren kann.

Seit du bei mir bist, Izzy, sehe ich mich, meine Kindheit, mein Heranwachsen und meine Erfahrungen, die mir oft gezeigt haben, dass die Welt, in der ich lebe, für andere gemacht zu sein scheint, anders. Ich habe für mich zwar einen guten Platz darin gefunden, aber dieser war nie selbstverständlich, sondern hart erkämpft. Genauso wie deine Großeltern sich ihren Platz in den Niederlanden erkämpft haben, nachdem sie auf den Kapverden keine Zukunft mehr für sich sahen. Merke dir, Izzy, es macht definitiv einen Unterschied, wo man auf dieser Welt geboren wird. Und zu meinem größten Glück bist du hier bei mir gelandet. Ich wünsche mir, dass du verstehst, wer ich bin, wer deine Familie ist und warum wir heute so sind, wie wir sind. Ich will, dass du stolz auf deine Identität bist und sie nicht hinterfragst, wie ich es im Laufe der Jahre immer wieder getan habe. Du sollst niemals mit Vorurteilen oder verletzenden Stereotypen konfrontiert sein, auch wenn es dir wahrscheinlich nicht erspart bleiben wird. Aber vielleicht wird deine Tochter oder dein Sohn es bereits etwas leichter haben. Doch das geht nur, wenn ich dir vorlebe, wie die Welt aussehen soll, die ich mir wünsche. Und dazu gehört es, offen darüber zu sprechen, was war, was ist und was sein soll.

»Es klopft an der Tür, einmal hart, dann sanft. Es klopft an der Tür. Wer kann das sein? Mach dir keine Sorgen, mein Kind. Ich bin ein guter Freund. Und auch wenn ich schwarz wie Ruß bin, so meine ich es doch gut.« So ähnlich lässt sich das Sinterklaas-Lied übersetzen, das ich als kleines Mädchen gesungen habe und dessen Text mich unterbewusst irritiert hat. Warum sollte sich Piet für seine Hautfarbe rechtfertigen müssen? Warum muss er erklären, dass er es »eh gut« meine? Warum ist er nicht gut, so wie er ist? Auch als erwachsene und erfolgreiche Frau auf der Musicalbühne habe ich oft das Gefühl, mehr leisten zu müssen, als ich es bereits tue. Mir keine Fehler erlauben zu dürfen. Ja nicht das Falsche zu sagen. Bloß die Quotenschwarze zu sein. Das sind Gedanken, die ich ständig mit mir herumtrage. Doch dann sehe ich dich an und weiß, dass ich mich nicht mehr einschränken oder zurückhalten darf. Ich bin, wie ich bin, und das ist mehr als okay so. Und als deine Mutter will ich, dass du nicht über solche Dinge nachdenken musst, sondern selbstbewusst durch die Welt schreitest. Dass du nicht ausgeschlossen oder in deinen Möglichkeiten eingeschränkt wirst, sondern ganz selbstverständlich deinen Weg gehen kannst. So wie es jedem Menschen freistehen sollte. Deshalb möchte ich dir aus meinem Leben erzählen, unsere Familiengeschichte und den Erfahrungsschatz, den ich mir als Frau zwischen all diesen Welten erworben habe, mit dir teilen. Ich möchte mit dieser Geschichte neue Traditionen schaffen, die dich in einer souveränen, aber inklusiven Weltanschauung bestärken. Auf diesem Weg nehmen wir jeden mit, der sich uns anschließen will. Die Pieten, Izzy, die lassen wir aber zurück.

02

»SODADE«

CESARIA EVORA

Morna

Seit ich mich erinnern kann, hat es bei uns zu Hause immer Musik gespielt. Und ich weiß noch, dass ich es schrecklich fand. Nicht die Musik an sich, denn Tanzen und Singen hat mir schon von klein auf Freude bereitet. Aber die Platten, die meine Eltern so gerne aufgelegt haben, waren meiner jugendlichen Ansicht nach viel zu schwermütig für das Ambiente unserer vorstädtischen Den Haager Wohnung. Jedes Mal, wenn ich als junges Mädchen die Stimme Cesaria Evoras aus dem Wohnzimmer vernahm, verzog ich mich lieber. Was die Musik anlangt, gelten die Kapverden als Heimat der musikalischen Schwermut, die dort in vielerlei unterschiedlichen Genres und Stilen interpretiert wird. Nicht umsonst hat der Inselstaat auch den Beinamen »Inseln der Musik«. Die Kapverden sind der Ort, an dem meine Eltern geboren, aber nicht alt geworden sind. Auf Platten gepresst, nahm mein Vater bei seiner Ausreise Anfang 1970 diese Schwermut, die »Sodade«, bei seinem Aufbruch in die weite Welt mit. Um die Heimat, egal, wo er gerade war, immer nah bei sich zu haben und um damit Jahre später – zu meinem Missfallen – unsere Wohnung vollzutönen. Wenn er an den Wochenenden diese melancholischen Melodien auflegte, bewegte sich meine Mutter zum Rhythmus der Musik durch die Wohnung. »Sodade« ist die kapverdische Abwandlung des portugiesischen Begriffs »Saudade«. Dieser beschreibt die gerade für portugiesischstämmige Kulturen so vielschichtige und irgendwie auch unentschlossene Gemütslage der Sehnsucht. Denn für all jene, die auf Boa Vista, Santo Antão oder den anderen Inseln der Kapverden leben, ist »Sodade« ein Synonym für das Fernweh nach unbekannten und fernen Orten, während sie bei jenen, die tatsächlich fortgegangen sind, melancholische Erinnerungen an die Wärme der heimatlichen Sonne hervorruft. Und die Stimme, die im melancholisch-beschwingten Morna-Rhythmus am häufigsten aus unseren Lautsprechern tönte, war jene der legendären Cesaria Evora. Noch Jahre nach ihrem Tod gilt sie bis heute als Königin der Morna, des von ihr geprägten süß-melancholischen und bluesigen Musikstils. Mit ihrer sanften und zugleich rauen Stimme hat Evora auf Kreol, einem Dialekt mit so vielen verschiedenen Ausprägungen wie es kapverdische Inseln gibt, von Weltschmerz, Hoffnung und Melancholie erzählt. Untermalt von Gitarre, Klarinette, Geige oder Akkordeon, ziehen diese Lieder einen langsam, aber stetig in ihren Bann, dem man sich bei längerem Zuhören nicht entziehen kann.

Während ich mich als Jugendliche immer gefragt habe, warum man sich an seinen freien Tagen dazu entschließt, sich so emotionalen Klängen hinzugeben, tauche ich heute selbst regelmäßig in die musikalischen Welten unterschiedlichster Morna-Künstlerinnen und -Künstler ein, um ihren sehnsuchtsvollen Melodien zu lauschen. Ich mache das nicht, weil ich die Kapverden so vermisse; ich selbst bin ja in den Niederlanden aufgewachsen. Ich lege diese Musik in Momenten auf, in denen mir bewusst wird, dass ich in meinem Streben nach Erfolg und Erfüllung meine Familie in den Niederlanden zurückgelassen habe. Ich denke an meine Mutter, meinen Vater, meine Tanten oder Onkel, die es vor Jahren ähnlich gemacht haben und ins Unbekannte aufgebrochen sind, um sich ein Leben nach ihren eigenen Vorstellungen aufzubauen. Es ist Heimweh, das sich in solchen Momenten meldet, aber Heimweh nach bestimmten Menschen, nicht nach einem bestimmten Ort. Natürlich besuche ich meine Eltern regelmäßig, seit ich die Niederlande mit Mitte zwanzig verließ, um Karriere zu machen. Sie kommen auch immer wieder für ein paar Tage zu mir nach Wien, aber ein Besuch, der zeitlich begrenzt ist, ist etwas anderes, als einander täglich zu sehen und in erreichbarer Nähe zu wohnen. Ich habe mir schon oft gedacht, wie es wohl gewesen wäre, wenn ich versucht hätte, mich in den Niederlanden zu verwirklichen. Aber wie bereits bei meinen Eltern war auch bei mir der Drang nach Eigenständigkeit stärker als die Bequemlichkeit. Meine Eltern mussten jedenfalls schmunzeln, als ich vor einigen Jahren bei einem gemeinsamen Abendessen zum ersten Mal von selbst eines der von ihnen so geliebten Musikstücke auflegte. »Schau an, das Kind kehrt zu seinen Wurzeln zurück«, sagte meine Mutter zu meinem Vater, der die wohlbekannte Melodie sogleich mitzupfeifen begann. Doch trotz ihrer großen Begeisterung für die Morna ignorierten meine Eltern keinesfalls die Wünsche meines jugendlichen Ichs, sondern legten auf mein Bitten hin auch internationalere Musik auf. Hauptsache Musik, denn die Familie Gomes bewegte sich immer gerne schwungvoll. Für Michael Jackson, Tina Turner oder Bob Marley schoben wir regelmäßig die Möbel an die Wand, um uns ausgelassen zu deren Songs zu bewegen. Meine Eltern gaben in unserer Wohnung auch gerne Partys für die ganze – gar nicht so kleine – Familie, bei denen zuerst ein üppiges Essen und danach extrovertierte gemeinschaftliche Tanzeinlagen auf dem Programm standen. Ich weiß noch, wie ich mich als Kleinkind auf die Füße meines Vaters stellte, während er versuchte, mir ein Gefühl für den Rhythmus zu vermitteln. Ein unbeschreiblich leichter Moment.

Jedenfalls nutzte ich als Heranwachsende jeden Moment, in dem etwas anderes als die traditionelle Morna aus den Boxen drang, um meine überbordende Energie in Tanz umzuwandeln. Mein Bewegungsdrang war schon früh sehr ausgeprägt. Wohl um sie bei ihrer Musikauswahl nicht weiter zu nerven, bekam ich von meinen Eltern irgendwann eine eigene kleine Boombox geschenkt. Zu deren Sound übte ich in meinem Zimmer Schritte und überlegte mir Choreografien, die ich dann vor Publikum, das zumeist aus meinem Vater und meiner Mutter bestand, vorführte. Weil ich meine Vorfreude über die neu erlernten Abfolgen kaum zügeln konnte, begannen diese Vorstellungen manchmal schon um sechs in der Früh. »Hallo, hier bin ich, erfreut euch an den neuesten Tanzschritten eurer Tochter!« Meine Eltern reagierten aber nie unwirsch, sondern honorierten meine rhythmischen Verrenkungen zwar mit verschlafenen Gesichtern, aber mit rauschendem Applaus. Dafür werde ich ihnen immer dankbar sein.

Es ist wohl auch meiner Mutter zu verdanken, dass ich bereits als ich ganz klein war, begonnen habe, von der Showbühne zu träumen. Schon alleine ihre Namenswahl war wahrscheinlich prägend. Während Ana von meinem Vater kommt, der darin eine Art Fortführung seines eigenen Namens Antonio sah, bestand meine Mutter darauf, dass mein zweiter Name Milva sein müsse: als Tribut an Milva, die italienische Chanson-Ikone, die in den 1960er- und 1970er-Jahren über die Landesgrenzen hinweg berühmt wurde und deren feuerrote Haare ihr den Spitznamen »La Rossa« einbrachten. Bevor meine Mutter Ende der 1970er-Jahre in die Niederlande gekommen ist, hat sie einige Jahre in Italien gelebt, wo sie offenbar ein Faible für die dortige Musikkultur entwickelte. Das zeigt sich nicht nur an meiner Namensvetterin Milva, die 2021 starb, sondern auch daran, dass meine Mutter das Showensemble des TV-Senders Rai Uno auch in den Niederlanden noch regelmäßig im Fernsehen verfolgte.

Ich bin im Mai 1980 in Den Haag zur Welt gekommen.

Ich war ein sehr fröhliches, offenes Kind, hier mit meiner Mutter.

Damals waren Unterhaltungsshows das höchste der TV-Gefühle, und mithilfe eines kleinen SAT-Empfängers behielt meine Mutter diese Tradition auch nach meiner Geburt 1980 in ihrer neuen Heimat bei. Als ich schon etwas älter war, wurde es zu unserem kleinen Ritual, uns an Freitagabenden nach dem Abendessen gemeinsam auf die Couch zu setzen und aufmerksam die Auftritte der zierlichen, hellhäutigen Tänzerinnen im Fernsehen zu verfolgen, während meine Mutter mir nebenbei die Haare machte. Es imponierte mir unglaublich, wie sich die Frauen scheinbar mühelos in alle Richtungen verbogen und dabei ihre langen Beine durch die Luft warfen. Ich fand sie in ihrer Leichtigkeit und Grazie unglaublich schön. Darüber hinaus bewunderte ich vor allem ihre hellen, langen, glatten Mähnen. Ich wusste, dass ich genau das machen wollte, was sie machten. Aber da ich nicht aussah wie eine von ihnen, schien mir dieser Traum unerreichbar. Unter den vielen Blondinen der Truppe gab es eine Tänzerin, die braune Haare hatte, doch auch das reichte nicht als realistisches Vorbild für meine potenzielle Showkarriere. Ich musste mich fürs Erste damit zufriedengeben, andere zu bejubeln. Doch als ich eines Tages auf die TV-Show von Henny Huisman stieß, nahm mein Traum von einer Bühnenkarriere mit seiner indirekten Hilfe Gestalt an und ließ mich fortan nicht mehr los. In der Mini-Playbackshow, die Huisman selbst konzipiert hat und die weltweit von vielen Sendern kopiert wurde, waren plötzlich Kinder zu sehen, die nicht nur blond und zierlich, sondern divers waren. Sie waren dick, dünn, schwarz, weiß, asiatisch, indisch und hatten dort im Gegensatz zu vielen anderen TV-Formaten eine prominente und quotenstarke Plattform im Vorabendprogramm. Als ich begriff, dass andere es auch geschafft hatten, beschloss ich für mich, es auch zu versuchen. Dass kurz darauf der Flyer einer neu eröffneten Tanzschule in unserem Postkasten landete, muss Schicksal gewesen sein. Es dauerte auch gar nicht lange, meine Eltern dazu zu überreden, mich dafür anzumelden, weshalb ich schon bald nicht mehr bloß alleine in meinem Zimmer, sondern gemeinsam mit anderen Kids anspruchsvolle Choreografien in einem verspiegelten Studio tanzte.

Ich wollte schon immer hoch hinaus. Zuerst beim Lego-Bauen und später dann karrieretechnisch.

Der Gedanke an die Tanzkurse brachte mich auch schneller durch die für mich sehr unerfreulichen Schulwochen. Ich war nie eine besonders gute Schülerin und schaute lieber versonnen aus dem Fenster, als den Lehrern bei ihren Ausführungen zu folgen. In den unteren Schulstufen war das noch kein großes Problem, aber mit der Zeit wurde es zu einem. Und es war relativ egal, um welches Fach es sich handelte, denn ich konnte mich für keines wirklich begeistern. Ich spreche aus eigener Erfahrung, wenn ich sage, dass es nicht unbedingt besser wird, wenn man sich nicht ehrlich damit auseinandersetzt. Heute weiß ich, dass es alternative Schulmodelle gibt, die individuellere Formen kindlicher Förderung anbieten – Waldorf, Steiner und wie sie alle heißen, die Schulmodelle geprägt haben, in denen Kinder auf nonkonformistische Weise unterrichtet werden. Doch als Kind wusste ich nichts davon, und abgesehen davon hatte ich bei diesem Thema ohnehin nichts mitzureden. Da ich versuchte, meine schlechten Leistungen zu vertuschen, konnten auch meine Eltern nicht wirklich oder erst viel zu spät reagieren. Und auch das nur in sehr beschränktem Maße, da sie es auch nicht viel besser wussten. Sie haben beide keine akademische Ausbildung und mussten in ihrem Leben immer hart arbeiten. Sie waren auch nicht streng mit mir, wenn ich schlechte Noten nach Hause brachte, sondern wirkten eher enttäuscht – was eigentlich viel schlimmer ist. Sie hofften wohl sehr darauf, dass ich es im Leben einmal leichter haben würde als sie. Insofern bereitete ihnen mein mangelndes Interesse am Unterricht zunehmend Sorgen. Meine Mutter drohte auch immer wieder damit, den Tanzunterricht zu kürzen, damit ich mich besser auf die Schule konzentrieren konnte. Doch da ich es keinesfalls dazu kommen lassen und auch keine enttäuschten Gesichter sehen wollte, versteckte ich meine danebengegangenen Schularbeiten oft vor ihnen und fälschte regelmäßig meine Noten. Es war ein Teufelskreis.

Da war sie, die für mich noch nicht als solche definierte, aber in meinem und dem Leben meiner Familie so omnipräsente »Sodade«. Denn angesichts meiner schlechten schulischen Leistungen erinnerte sich meine Mutter wahrscheinlich daran, wie wenig Perspektiven sie selbst auf ihrer Heimatinsel Santo Antão gehabt hatte. Und dass die Tochter in dem neuen Leben, das sie sich in den Niederlanden so mühsam erkämpft hatte, einfach nicht zurechtkommen wollte, hat sie bestimmt traurig gemacht.

Maria Gomes, die als Maria Palmira Dias auf einer der ärmsten Inseln der Kapverden geboren wurde, wuchs in einer Welt auf, die man sich kaum mehr vorstellen kann, die für viele Menschen aber bittere Realität ist. Sie und ihr Bruder lebten in einem Ort namens Ribeira Grande, der weit oben auf einem der vielen Berge der Insel in einer beeindruckenden, aber rauen Umgebung liegt. Meine Großmutter musste ihre beiden Kinder alleine großziehen, da ihr Mann die Familie noch vor der Geburt seines Sohns verlassen hatte. Es war also selbstverständlich, dass Maria wie auch ihr kleiner Bruder, sobald sie konnten, im Haushalt mithelfen mussten. Schon als junges Mädchen musste sich Maria täglich um den Einkauf und das Wasserholen kümmern. Denn fließendes Wasser oder Elektrizität – Dinge, die uns heute selbstverständlich erscheinen – gab es in ihrem Haus nicht. In dieser Umgebung spielte die Schule für meine Mutter keine große Rolle. Sie hat auch nie richtig lesen gelernt, was sich im Laufe ihres Lebens immer wieder als großer Nachteil herausstellen sollte. Das ist für viele Menschen auf den Kapverden noch immer Realität, weshalb sie sich in ihrer »Sodade« nur zu gerne in die als angenehmer fantasierte Ferne fortträumen. Auch in der Küche half Maria fleißig mit, und dort lernte sie von ihrer Mutter, wie man Cachupa, einen traditionellen kapverdischen Eintopf, zubereitet. Immer, wenn ich auf Besuch in Den Haag bin, bitte ich meine Mutter, ihn für mich zuzubereiten.

Die junge Maria legte stets großen Fleiß an den Tag und beklagte sich selten, auch wenn sie sich innerlich bestimmt nach einem weniger beschwerlichen Alltag gesehnt hat. Eines Tages wurde ihr stilles Wünschen tatsächlich belohnt, und ein glücklicher Zufall kam ihr zu Hilfe. Auf ihrem Weg zum Brunnen, wo sie Tag für Tag frisches Wasser schöpfte, begegnete sie regelmäßig einem älteren Mann, der vor seinem Haus saß und ihr beim Vorbeigehen stets freundlich zunickte. Trug sie die schweren mit Wasser gefüllten Gefäße wieder heimwärts, nickte er erneut. Die beiden wechselten nie ein Wort miteinander, erwiesen einander durch diese kleine Geste aber Respekt. Diese bescheidene Aufmerksamkeit muss dem Mann viel bedeutet haben, denn wie ich von meiner Mutter weiß, stand er eines Tages mit einem Bündel Geldscheine vor der Tür meiner Großmutter und drückte es ihr in die Hand. »Wenn du nicht aufpasst, ist dein kleines Mädel bald schwanger. Nimm dieses Geld und schick sie dorthin, wo sie es vielleicht einmal besser haben kann.« Meine Großmutter hatte nie einfach so Geld zur Verfügung, und wenn sie einmal welches hatte, mussten Hunderte Dinge damit bezahlt werden. Dass die Jungs aus dem Dorf ihrer Maria bereits hinterhersahen, war ihr auch schon aufgefallen. Und wie schnell man durch eine ungewollte Verbindung an einen Flecken Erde gebunden werden konnte, wusste sie aus eigener Erfahrung nur zu gut. Sie bedankte sich bei dem aufmerksamen Nachbarn, versteckte das Geld und gab es ihrer Tochter, als diese volljährig wurde.

Meine Mutter auf Besuch bei meiner Großmutter auf der kapverdischen Insel Santo Antão

Ich habe meine Großmutter, die heute nicht mehr lebt, Ende der 1980er-Jahre kennengelernt, als ich acht Jahre alt war und meine Mutter mich auf Heimatbesuch auf die Kapverden mitnahm. Diese Reise war ein Kulturschock für mich. Aber in einem positiven Sinne. Ich glaube, es wäre für jedes Kind, das nur den Luxus westlicher Gesellschaften kennt, eine Bereicherung, zumindest einmal gesehen zu haben, wie Menschen anderswo leben. Vielleicht hätten wir dann alle mehr Verständnis füreinander. Oder zumindest mehr Nachsehen. Mir war bewusst, dass meine Mutter aus keiner besonders wohlhabenden