Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Biblos

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

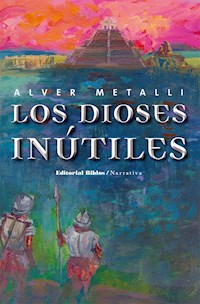

Un padre que se lanza a la aventura en el Nuevo Mundo recién descubierto para conquistar gloria y fortuna; un hijo que lo sigue, rebelde e inquieto como todos los hijos. Unidos por un gran afecto, los separan sin embargo sus diferentes temperamentos y deseos. Esta novela es el resultado de un minucioso trabajo de búsqueda y recuperación de datos y circunstancias. El autor llevó a cabo investigaciones en Santo Domingo, Cuba y México, donde durante tres años recorrió la ruta de Cortés y su expedición.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 401

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LOS DIOSES INÚTILES

Un padre que se lanza a la aventura en el Nuevo Mundo recién descubierto para conquistar gloria y fortuna; un hijo que lo sigue, rebelde e inquieto como todos los hijos. Unidos por un gran afecto, los separan sin embargo sus diferentes temperamentos y deseos. Estas diferencias se ponen de manifiesto y se confrontan durante los preparativos para la expedición de Hernán Cortés. En una de las primeras batallas de los conquistadores con los nativos, el hijo desaparece misteriosamente. Durante la travesía de los españoles hasta llegar a Tenochtitlán, el padre va teniendo noticias de que su primogénito decidió quedarse en territorio americano y no participar de la búsqueda de riquezas que era el objetivo principal de los conquistadores, ni de las guerras que ese fin provocaba. Como telón de fondo desfilan los acontecimientos que provocaron la caída del imperio azteca: Cortés y sus capitanes, el hundimiento de las naves, las batallas contra los tlaxcaltecas, la entrada de los conquistadores a Tenochtitlán, la enigmática relación de Cortés con Moctezuma, la muerte del emperador, la sublevación de sus súbditos, la fuga desesperada de los españoles, el sitio y la sangrienta reconquista de la ciudad sobre el lago. Esta novela es el resultado de un minucioso trabajo de búsqueda y recuperación de datos y circunstancias. El autor llevó a cabo investigaciones en Santo Domingo, Cuba y México, donde durante tres años recorrió la ruta de Cortés y su expedición.

Alver Metalli, periodista y escritor italiano, durante muchos años ejerció su profesión como corresponsal en América Latina, donde se ha radicado. Vivió en la Argentina, luego en México y posteriormente en Montevideo, Uruguay. Actualmente reside en Buenos Aires. Es autor de los ensayos Cronache centroamericane (1988) y La América Latina del siglo XXI (2007, edición trilingüe en italiano, español y portugués). Ha publicado las novelas La herencia de Madama (2002), Lobo siberiano (2010) y L’Ombra dei Guadalupes (2010).

Foto: E. Innocenzi.

ALVER METALLI

LOS DIOSES INÚTILES

A José

Índice

CubiertaAcerca de este libroPortadaDedicatoriaEpígrafeAgradecimiento“Demos gracias a Dios por la victoria, la victoria más triste de mi vida...”“En ésta perdemos honor, vida y haberes, o Dios nos devolverá todo cien veces…”“Tierra incógnita, que en el ánimo despiertas deseos poderosos e inextinguibles pasiones…”“Cosa admirable, fue el primero que su propia vida entrelazó con la vida de los indios…”“Marchad, marchad, hasta el fondo marchad, arrastrad nuestras almas hasta la profundidad…”“Leía en los corazones y comprendía si en ellos había engaño o lealtad…”“Allí, donde el demonio tiene su cabeza…”“El bien que resulta de la mansedumbre es la tranquilidad y la concordia…”“Triste noche que lavó nuestros pecados…”“Todavía escucho sus gritos…”“Yo, Álvaro del Cerro, conquistador del. Nuevo Mundo, prisionero de los aztecas…”CréditosCualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es.

Jorge Luis Borges

Agradecimiento

Al concluir un esfuerzo se recuerda con reconocimiento a aquellos que lo hicieron posible. Juan José Fabri y Ángel Torti in primis, quienes me alentaron con convicción para publicar esta novela en lengua castellana. El pensamiento se dirige luego a Francesco Marchitti, el primero que leyó el manuscrito cuando me pareció que ya estaba maduro. Sus observaciones, siempre oportunas, resultaron certeras en gran medida, induciéndome a reconsiderar capítulos, afinar personajes y perfeccionar detalles. La crítica que hizo de la novela fue también ocasión para un intercambio vivo y estimulante sobre el proprium de la forma literaria, que espero continúe en el futuro y alcance ulteriores y más cumplidas expresiones en los próximos escritos.

Quiero recordar también a Mariana Janún, a quien me une una amistad de muchos años. Su conocimiento de muchos de mis pensamientos le permitió –me daba cuenta mientras repasaba sus comentarios a medida que iban llegando– captar intenciones subterráneas no expresadas o por lo menos no completamente, y otras que podían encontrar un enunciado más enérgico y límpido. Esto representó para mí un posterior trabajo sobre el texto, que considero que ha redundado en ventaja de la novela.

Mi agradecimiento a Ángela Ricci, joven, dotada y apasionada lectora, con un gusto literario que no he encontrado en personas de mayor edad. Creo que no me equivoco reconociendo en ella la herencia de su padre Tommaso y su madre Marina –a quienes una vez más agradezco por la ayuda que me han dado–, y que supo exigir de mí mucho más de cuanto yo estaba poniendo a su consideración.

Al entregar la novela al editor, no puedo olvidar las sugerencias de dos amigos –Alicia Saliva y Biagio D’Angelo– que al esfuerzo de la lectura sumaron un trabajo de crítica estructural de la trama de la novela, que demostró ser especialmente valioso ya que ambos han ejercido la docencia en literatura en el campo específico de la literatura latinoamericana.

Un agradecimiento también a Dolores Ruiz de Gallareta, que puso mano a una primera traducción de Dioses de barro.

La novela ha recogido el beneficio de tres años de trabajo en México que me permitieron recorrer los mismos lugares que atravesó la expedición de Hernán Cortés, imaginar atmósferas y empaparme del sentimiento de los personajes que tomaron parte en ella. La fase mexicana de la novela contó con el aporte de las observaciones de Amedeo Orlandini, Rossana Stanchi y de Bruno Gelati, que falleció cuando mi trabajo había terminado y a quien deseo recordar con especial afecto. Un agradecimiento también a Mario Simancas, sacerdote español especialmente familiarizado con la literatura escrita en este bello idioma y que vive desde hace muchos años en el Golfo de México, escenario de gran parte de este relato. Muchas gracias a Linda Trovato que asumió el trabajo de buscar errores, imprecisiones e incongruencias entre los pliegues de las muchas páginas que componen la novela que ahora, finalmente, entrego a la imprenta.

“Demos gracias a Dios por la victoria, la victoria más triste de mi vida”

I

Mi vida ha cambiado de curso, como el agua de un torrente que corre saltando entre las piedras y repentinamente choca contra la pared de la montaña. Ahora me dejo llevar por la corriente con el ánimo turbado, hacia una desembocadura que no conozco. ¡Qué cambiante es el destino! Ayer estábamos eufóricos por haber llegado donde muy pocos pusieron pie antes que nosotros, en camino hacia regiones en las que nadie ha osado aventurarse. Después, la batalla. Todo sucedió con gran rapidez, el día doce del mes de marzo del año mil quinientos diecinueve de Nuestro Señor Jesucristo, cuando llegamos al estuario del río Grijalva con la Armada. Las naves de mayor calado echaron el ancla a cierta distancia del estuario, las más pequeñas se internaron hasta un promontorio que se adentraba en el mar, a media legua de la aldea de Tabasco. En la orilla, entre los manglares, nos esperaban miles de indios armados hasta los dientes.

Cubrían la superficie de la llanura hasta donde alcanzaba la vista; los penachos de colores ondulaban como la hierba mecida por el viento. El tapiz de plumas descendía por la pendiente del río, desaparecía en una hondonada del terreno, volvía a aparecer y se extendía como un manto aterciopelado. Los indios vociferaban como enloquecidos, todos juntos, festivamente se diría si los rostros pintados de blanco y negro no le hubieran conferido a la multitud un aspecto amenazante. Agitaban los arcos con insolencia, se golpeaban el pecho, golpeaban también con los pies, pisoteaban la tierra pesadamente, con furia, todos juntos, haciendo resonar las vainas y semillas que llevaban atadas a los tobillos. Saltaban al ritmo de los tambores, se balanceaban al son de las trompas de conchilla. Nos hacían frente con arrogancia, a la par de sus caudillos que lucían tocados de plumas como en una ceremonia festiva. Y una fiesta se hubiera dicho que era, o un rito, y no los preliminares de una batalla, si las armas hubieran sido de pluma como sus adornos; pero no eran de pluma ni nosotros nos sentíamos con ánimo festivo. Bernardo miraba fijamente el espectáculo, como hipnotizado, con el cuerpo inclinado hacia adelante y apoyado en la lanza; se sobresaltó cuando Santiago le preguntó si alguna vez había visto algo parecido. El buen infante tenía siempre una infinidad de cosas para contar y las relataba con placer cuando se lo pedían; entonces, para no desilusionar a mi hijo, recordó con cierto nerviosismo la ocasión en que pelearon frente a una aldea de la costa y fueron atacados por una nube de langostas en plena lucha.

“Era tal la cantidad que oscurecían el cielo; se nos venían encima y no podíamos distinguir las flechas de las langostas”, contó. “Sin saber qué hacer, tuvimos que mantener los escudos constantemente levantados hasta que los brazos ya no daban más…”. Y aquí se detuvo, interrumpido por la voz de Cortés que impartía órdenes para la batalla. “No ahorréis pólvora”, gritaba a los artilleros; “vosotros tirad bajo y rasante”, a los ballesteros, para que las flechas no se perdieran en el vacío y provocaran el mayor daño posible; después envió a Sandoval hasta los caballos, y a sus jinetes les mandó que se reunieran bajo el único grupo de árboles que había en los alrededores. Frente a nosotros, los guerreros sacudían las lanzas o blandían con ambas manos, como una maza, sus espadas de madera incrustadas con piedras cortantes de obsidiana; levantaban los escudos sobre la cabeza, los inclinaban sobre el lado derecho y después sobre el izquierdo, trazando un arco sobre sus personas. Algunos indios tenían hondas en las manos y usaban piedras como proyectiles; otros, bastones puntiagudos con la extremidad dura como pedernal.

Nos hemos dispuesto en formación compacta: ballesteros y fusileros en los flancos; infantes con escudo, lanza y espada, en el centro. Orozco y los demás artilleros, Meza, Arbenga, Bartolomé de Usagre, empujaron los cañones a los costados, donde nada obstruía la trayectoria de los proyectiles sobre los indios enardecidos; amontonaron las balas de piedra cerca de las piezas, dispusieron en tierra los barriles y arrimaron a estos últimos unos recipientes más pequeños donde mezclaban la cantidad justa de pólvora para un solo tiro; desenrollaron las mechas y plantaron antorchas al alcance de los cañones. Los ballesteros se alinearon lado a lado, a una lanza de distancia unos de otros. Santiago armó la ballesta y se arrodilló, apoyando en tierra la segunda ballesta y un puñado de flechas que ya había calibrado una por una antes de embarcar. Los indios avanzaban repentinamente algunos pasos y retrocedían con igual rapidez para avanzar de nuevo, ganando más terreno del que cedían, como la punta de un ariete que oscila hacia atrás y hacia adelante para descargarse sobre la muralla con mayor fuerza.

“…colocad los pectorales a los caballos y los cascabeles a las correas… ajustad las cinchas y acortad las riendas… no abráis fuego hasta que hayáis oído la orden de hacerlo…”, gritaba Cortés asumiendo el mando con firmeza. Luego se acercó a Aguilar, disponiéndose a parlamentar con los indios por boca del antiguo prisionero. “Habladles de la manera que vos sabéis que es más conforme a sus costumbres; convencedlos de que no somos hostiles; que no estamos aquí para atacarlos”, lo ha instruido, “que entiendan que ganarán más si nos dan paz en vez de guerra”.

Cortés, Aguilar, Pedro Alvarado y Diego de Godoy abandonaron la formación avanzando unos cincuenta pasos en dirección a la primera línea de los indios; éstos saltaban, hacían ruido, vociferaban, gesticulaban, lanzaban gritos tal como Bernardo me había contado que era costumbre cuando peleaban entre ellos. El grupo se detuvo delante de algunos guerreros emplumados que por su aspecto parecían ser los jefes. Gerónimo Aguilar dio un paso al frente tocando la tierra con la mano derecha en señal de saludo, después gritó palabras de sonidos desconocidos: una vez, dos, tres veces. Los indios no le prestaban atención, no lo escuchaban y continuaban su ritual, cada vez más estrepitoso.

–Artillero Orozco –ordenó entonces Cortés, cuando estuvo seguro de que estaba perdiendo el tiempo–, disparad un tiro en aquella dirección; veamos si es suficiente para hacerlos callar.

El jefe de los artilleros desvió la boca del cañón hacia un punto del bosque; acercó la cuerda a una antorcha y encendió la mecha. Se consumió en pocos instantes y, cuando llegó al punto donde se interna en el tubo, una impresionante explosión provocó un vacío en el aire haciendo desaparecer cualquier otro ruido. Los indios enmudecieron al instante. Las plumas ondeaban en el repentino silencio, bajaron las lanzas y los escudos, los pies dejaron de golpear y quedaron pegados al suelo. Lo único que se escuchó fue el silbido de la bala del cañón, hasta que el proyectil se estrelló en tierra delante del bosque levantando una nube de polvo. El olor de la pólvora impregnaba el aire, una ligera neblina subía hacia lo alto, donde una bandada de pájaros negros levantaba vuelo. Y mientras se dispersaba el humo de la explosión, por detrás de un velo tenue aparecía el rostro azorado de los indios.

Cortés se quitó el yelmo colocándolo bajo el brazo.

–Señor Aguilar, éste es el momento. Tomad todo el aliento de que sois capaz; decidles que venimos de parte de un rey grande, que estamos aquí como hermanos… necesitamos alimentos y agua… no traemos guerra ni queremos recibirla…

Los indios no esperaron el final del mensaje para rechazarlo. La multitud empezó a gritar de nuevo hasta desgañitarse, a saltar y blandir las armas. Después de mucho zarandearse, de las primeras filas partió una salva de flechas que sacudió el aire como una bandada de pájaros en vuelo. Alvarado protegió a Cortés con su escudo, pero no era necesario porque, salvo algunas flechas, todas las demás cayeron en tierra mucho antes. Diego de Godoy dio un paso al frente y comenzó a leer la proclama que las leyes de España imponen en tales ocasiones. Allí se decía que Jesucristo era la cabeza de la estirpe humana, que el Papa reinaba en representación suya y que éste había donado las tierras descubiertas al rey de España, para que se ocupara de la salvación de las gentes que allí habitaban y de su bienestar. Les ordenaba, en fin, que se sometieran, que si no lo hicieren, con todos los medios los sujetaríamos a la obediencia de la Iglesia y de Sus Altezas, y serían hechos esclavos junto con sus mujeres y sus hijos, como merecen los vasallos que no obedecen a su señor. Así gritó Godoy con todas las fuerzas que tenía en el cuerpo; pero el notario del rey no pudo terminar lo que había empezado; de las filas de los indios partió una nueva salva de flechas y de piedras, que al igual que la primera se clavó en tierra donde no podía hacer daño a nadie. El comandante se inclinó, recogió el dardo más cercano y lo quebró contra la rodilla con rabia.

–No hay nada que hacer –dijo dirigiéndose a Alvarado–. Ordás tomará el mando, Francisco Orozco deberá hacer trabajar los artilleros. No los dejéis acercarse o nos arrollarán. Comunicadlo a los demás y alcanzadme donde están los caballos. Pasaremos por detrás de aquellas palmeras y los sorprenderemos por la espalda –le explicó Cortés, señalando con el índice el punto al que se proponía llegar–. Debemos dividir en dos esa multitud compacta; por eso, no os detengáis a pelear con un solo hombre; lanzaos al galope entre ellos, con la lanza a la altura de sus cabezas. –Esto quería Cortés, que las lanzas pasaran rasantes sobre el mar de plumas hiriendo a los indios en la cabeza, porque si hubieran penetrado en el cuerpo, los jinetes habrían debido extraerlas, frenando el ímpetu de la carga. Agregó que permaneciéramos siempre de a dos, sin perdernos de vista el uno al otro. –Si alguno cae –advirtió–, que se apresure a montar de nuevo y a poner a salvo el caballo; ¡sabéis muy bien cuánto los necesitamos! Si el caballo resulta herido, retiraos y llevad al animal a lugar seguro. Apuntad a los caudillos, a los más emplumados o a los que según vuestro buen juicio se comportan como tales. –Se fueron al trote, desapareciendo detrás de los árboles. El alejamiento de los jinetes produjo el efecto de acelerar el ataque de los indios; como si temieran que alguno pudiera escapárseles de las manos, apuraron el paso y arremetieron contra nosotros.

Así empezó nuestra primera batalla en aquellas tierras, allí ha cambiado mi destino, así ha comenzado mi tormento de padre. Dicen que el paso del tiempo suaviza todas las cosas y cicatriza las heridas más profundas, que con el transcurso de los años los recuerdos, aun los más dolorosos, se diluyen y luego se borran de la memoria, reemplazados por otros más benévolos y recientes. Pero yo no quiero olvidar; quiero recordar cada una de las cosas que pasaron. Todo, todo lo que ocurrió: las flechas de los indios que subían hasta el cielo, tan numerosas como las agujas de un puercoespín; las piedras que llegaban en oleadas silbando y rebotando contra los escudos con estrépito; los fusileros que respondían con descargas de arcabuces, los ballesteros que arrojaban dardos; Santiago, con una rodilla en tierra y la otra sosteniendo el brazo que empuñaba la ballesta, la cargaba, apuntaba y tiraba con la rapidez de un veterano de muchas guerras. Era su primera batalla.

Los indios caían, derribados por el plomo y por los dardos de los ballesteros, pero seguían avanzando hacia nosotros gritando y aullando. El cañón tronaba, el falconete segaba cuantos tenía delante. Los fusileros ni siquiera apuntaban y las bombardas y culebrinas también abrían fuego contra la horda enloquecida sin preocuparse demasiado en qué dirección lo hacían, derribando una gran cantidad de atacantes. Las balas del cañón abrían brechas en las filas de los adversarios arrojándolos por el aire con sus penachos. A cada explosión los indios se detenían un instante desconcertados, después seguían avanzando, incitados por sus jefes. Los que estaban en las primeras filas se comportaban de manera extraña: después de cada tiro de cañón, y antes del siguiente, arrojaban hacia arriba puñados de hierba y arena todos juntos, para que no pudiéramos ver –según creo– los guerreros que caían, y apenas se disipaba el humo de la explosión éstos desaparecían, sepultados por la marea de los vivos que seguía avanzando.

A los primeros que llegaron hasta nosotros los atravesamos con las lanzas, y a los que lograron pasar los derribamos a sablazos. El formidable Argüello frenó a uno con el escudo y lo clavó en tierra con la lanza; Bernardo cortó de un tajo la cabeza de un guerrero que rodó por tierra con el tocado de plumas puesto. Busqué con la vista a Santiago en la posición que ocupaban los ballesteros, pero no lo vi. En el choque con nuestras espadas, las suyas se hacían pedazos con facilidad. Un portugués, un soldado de los nuestros, se dobló hacia adelante dando un grito, con una flecha clavada en la oreja. Gemía y se contorsionaba hasta que Pedro López acudió a ayudarlo y le arrancó el dardo de la carne. Una piedra alcanzó a otro soldado en pleno rostro y cayó en tierra sangrando. Las flechas de los indios, las pocas que daban en el blanco, se quebraban contra las armaduras. Seguimos atacando hasta que retrocedieron, perseguidos por el plomo de los fusileros y por las flechas de los ballesteros que hendían el aire y se clavaban en sus espaldas. Pero los fugitivos no se dispersaron. Ante el reclamo de los jefes se detuvieron y enfrentaron de nuevo las lanzas que los apuntaban y los proyectiles de los fusileros.

La batalla se prolongaba siempre igual, entre retiradas y nuevos asaltos y con grandes pérdidas para los nativos, cuando de improviso escuchamos gritos; los escucharon también los indios que se volvieron dándonos la espalda. Cortés y los jinetes llegaban al galope por detrás de ellos con gran estrépito y gritos y ruido de cascabeles, alzándose sobre las sillas, con las lanzas en ristre apuntando hacia adelante. Los indios gritaban como si hubieran visto al demonio, las formaciones de su ejército se abrían frente a los caballos como las aguas del Mar Rojo al paso de Moisés. Rompían filas, huían en todas direcciones, con tal de que fuera lejos de los caballos, desordenadamente, como hormigas enloquecidas por las llamas.

A una orden de Ordás nos desplegamos, ocupando más terreno. El campo de batalla estaba sembrado de cuerpos y objetos: muertos, agonizantes, miembros amputados, tocados de plumas, armas. Los cuervos se posaban en tierra y se acercaban a los cadáveres. Los indios heridos gemían de dolor; otros, mutilados pero conscientes, se arrastraban tratando de alejarse. Cortés y la caballería volvieron de la persecución poco después; infantes, ballesteros y fusileros ya habíamos roto filas y caminábamos hacia los márgenes del bosque, donde se encontraba el campamento, espantando a los cuervos que estaban consumiendo su banquete de ojos y vísceras. A lo largo del trayecto miré alrededor buscando a Santiago y no lo vi. Pensé que habría llegado al campamento y aceleré el paso, impaciente por escuchar sus experiencias de la batalla. Se encontraba éste a una legua del lugar del enfrentamiento, a poca distancia del estuario del río donde estaban ancladas las naves. Lo habíamos armado como pudimos, a las apuradas, sin limpiar siquiera el suelo de malezas. Cuando desembarcamos, antes de ser atacados por los indios, sólo habíamos tenido tiempo de amontonar provisiones y algunos pertrechos en un pinar sobre la playa. Después, la horda vociferante nos había atacado. Pensé que tal vez Santiago se hubiera dirigido allí, al pinar, y me estuviera esperando a la sombra de las plantas junto con Rescatada, un lebrel del cual se había vuelto inseparable, cansado y orgulloso de la batalla que acabábamos de librar. El aire se purificaba a medida que me alejaba del campo de batalla, las esencias de la vainilla se imponían sobre el olor de la muerte y de la pólvora; frente a mí, el pinar era una cinta verde contra el fondo rosa del cielo. Cuando llegué más cerca miré bajo los árboles, distraídamente, pensando que vería a Santiago o al lebrel que señalaba su presencia. Doña Francisca de Ordás y María de Estrada tendían un telón oscuro entre las plantas preparando un reparo para la noche; las dos muchachas “Bermuda” –así las llamaban, pero no sé decir por qué– amontonaban ramitas secas cerca de una gran olla para encender fuego; doña Isabel Rodríguez, Catalina López y María de Vera repartían recipientes con agua entre los soldados para que se recuperaran de las fatigas de la batalla. Beatriz de Paredes, la mulata, lavaba las heridas de su marido, Pedro D’Escoto.

Santiago no estaba con ellos.

Me interné en el pinar hasta donde los árboles ya raleaban y el olor de la resina cubría el de la vainilla. Algunos soldados dormían a la sombra de las plantas sin preocuparse por las hormigas y los insectos que los atacaban, más numerosos que los indios en el campo de batalla. Los grillos saltaban de un lado para otro, como un manantial de agua entre las piedras. Recordé las langostas de Bernardo; no tuvo tiempo de contar cómo habían hecho para distinguir las langostas de las flechas y me propuse preguntárselo. Pensé que encontraría a Santiago tendido sobre el colchón de agujas de pino, vencido por el cansancio y el sueño, pero no estaba. Me acerqué a los soldados, a los que estaban más ocultos en medio de la vegetación, guiado por sus ruidosos ronquidos. Me incliné sobre rostros deformados por el cansancio, sobre máscaras de sudor y de polvo, sobre pieles rugosas y barbas enredadas. Santiago no estaba allí. Pasé de un corrillo a otro, espiando bajo improvisadas techumbres de hojas a los soldados que conversaban, sin verlo. Una nube de mosquitos me seguía a todas partes. Aquí y allá los soldados se untaban las heridas con la grasa de un indio muerto, otros las quemaban con tizones encendidos, otros las vendaban con hojas de tabaco que habían traído de Cuba.

Aceleré el paso, dirigiéndome hacia el punto del pinar donde habíamos amontonado nuestras cosas. Estaban todas en su lugar: las bolsas con nuestra ropa, las hamacas, las cazuelas para la comida, las baratijas para el trueque y algunas pocas cosas más. Santiago no estaba ni había rastros de su paso. Miré alrededor atontado, sin saber qué pensar, atormentado por los mosquitos y por una indefinible inquietud. En los límites del pinar, bien a la vista, algunos indios estaban sentados sobre la tierra, atados unos con otros y aterrorizados. Cortés había ordenado tomar prisioneros para usarlos como mensajeros entre nosotros y los adversarios, y así lo habíamos hecho, atrapando una veintena, sanos algunos, heridos otros. Los capitanes estaban orgullosos de aquella batalla; lo estaban también mis compañeros, pero yo no me sentía tranquilo ni orgulloso.

Seguí dando vueltas por el campamento preguntando por Santiago a todos aquellos que recordaba haber visto en su compañía. Nadie supo decirme dónde se encontraba. Busqué a fray Olmedo y en cuanto lo vi, me dirigí hacia él. Estaba impartiendo la extremaunción a dos españoles heridos. Los reconocí a ambos, el joven con el cabello enrulado y el más viejo con los dientes negros y carcomidos, por haberlos visto en la nave de Alvarado. El buen fraile se sorprendió de que le pidiera noticias de mi hijo. Me respondió que no lo había visto entre los heridos y agregó que no me preocupara, porque no era la primera vez que un soldado se dormía extenuado en los límites del campo de batalla. “Tensión y cansancio juegan estas bromas; he visto a otros caer rendidos; después de un buen sueño llegará de vuelta, podéis estar seguro”, dijo el religioso con el propósito de darme ánimo. Pero sus palabras no me tranquilizaron. La última vez que lo vi, Santiago tenía el escudo plantado en tierra, como apoyo y como reparo, con la ballesta afirmada sobre éste. Estaba demasiado excitado para ceder de ese modo al cansancio en el campo de batalla.

Me dirigí a la entrada del campamento y allí esperé el regreso de los últimos soldados. Algunos llegaban con el arma al hombro, otros arrastraban un atado de capas, otros un tocado de plumas, otros trastabillaban bajo el peso de la armadura, otros venían cubiertos por telas de colores. Ninguno sabía darme ni la más mínima noticia de Santiago; ni siquiera Bernardo, que levantó la cabeza del almohadón de hojas y recordó que lo habían herido dos veces en ese mismo lugar, dos años antes. Una vez evocadas sus andanzas, volvió a recostarse, se puso de costado y se durmió de nuevo, o por lo menos eso parecía. Botello se limitó a decir que un caballo se había mancado durante la batalla, lo que le había traído un mal presentimiento. Cervantes llegó en aquel momento para atribuir el mérito de la victoria al apóstol Santiago y a su cabalgadura blanca, que había visto galopar sobre el campo de batalla y sembrar desaliento entre los nativos; Bernardo, al escucharlo, levantó la cabeza de las hojas, la sacudió, se lamentó de ser tan pecador que no había podido ver al santo, ni siquiera su corcel inmaculado. Gerónimo Aguilar fue más locuaz e igualmente inútil. Se puso a describir la batalla con la excitación de un muchacho en sus primeras armas. “Ni con Francisco Hernández, en las campañas de Italia, se han visto tantos adversarios juntos”, exclamó gesticulando como un jovenzuelo; estaba convencido de haber visto en la retaguardia de los atacantes a un compañero de cautiverio, un tal Gonzalo Guerrero, que no había querido dejar a los indios para buscar con él la libertad. “Era él, estoy seguro, adornado con plumas como un cacique; los dirigía, los alentaba…”, insistía con énfasis. “¡Pero dónde se ha visto un súbdito del rey de España que pelee contra los suyos, de parte de los infieles!”, repetía indignado. Lo dejé con sus exclamaciones y me eché en tierra junto con los demás, exhausto, confuso, sin saber qué hacer.

El sol estaba declinando, los cuervos, saciados por la abundancia de comida, trazaban perezosas circunferencias contra el fondo rosado del cielo. Cortés, informado de que Santiago no había vuelto al campamento, vino a buscarme junto con fray Olmedo. Me reconfortó como él sabe hacerlo, apelando a mi espíritu de soldado y a Dios, que todo lo dispone. Y dio ánimo a la tropa, diciendo que además de haber hecho lo que nos habíamos visto obligados a hacer, es decir luchar contra los adversarios que nos habían atacado, conquistaríamos en el otro mundo la gloria eterna y en éste, honores y privilegios jamás obtenidos por generación alguna de soldados antes que nosotros. Hacia el final del discurso de Cortés, fray Olmedo tocó la campana del Ave María; oramos por los dos españoles moribundos, los indios que ya habían muerto y la vuelta de Santiago sano y salvo. Terminada la oración, Cortés me invitó a asistir al interrogatorio de los prisioneros; acepté de buen grado, con la vaga esperanza de que pudieran decir algo útil sobre la suerte de mi hijo. Hizo llamar a Gerónimo Aguilar y en mi presencia habló con el más eminente de los indios que habíamos capturado, que probablemente también era un capitán, de nombre Quahcóatl o algo parecido. Él, cuando vio que nadie quería lastimarlo, recuperó el ánimo; dijo que todas las poblaciones de esa región habían sido sometidas poco tiempo atrás, por la fuerza, por un señor poderoso que vivía en una ciudad construida en el medio de un lago.

“Moctezuma… Moctezuma… Señor todo… todo… Moctezuma… Invencible… Moctezuma… todo suyo”, no dejaba de repetir, como si temiera que no comprendiéramos de quién se trataba y el poder que tenía.

No era la primera vez que oía hablar de este cacique y su fama de soberano y de caudillo. Parecía que eran pocos, dentro de su misma gente, los que podían mirarlo a la cara, o eso me pareció entender a Quahcóatl, que se cubría el rostro e inclinaba la cabeza cada vez que decía su nombre. Tenochtitlán –así se llamaba la ciudad en el lago– estaba habitada por indios de todas las provincias que pagaban tributos a esa estirpe de guerreros. Éstos hacían innumerables sacrificios a un ser espantoso que veneraban como dios, arrancando el corazón a los enemigos y a los esclavos y devorando sus miembros en los banquetes.

–Dios sería grandemente servido –exclamó Cortés al oír tales cosas–, si estas gentes fueran instruidas en nuestra fe e inducidas a depositar en el Divino poder de Dios la devoción y la esperanza que tienen en sus ídolos.

Fray Olmedo aprobó con firmeza, no sin agregar un comentario que tenía sabor a reproche:

–Si los cristianos hicieran por amor a Cristo la centésima parte de lo que hacen los indios por miedo al demonio –dijo–, el reino de Dios estaría más cerca.

Cortés siguió preguntando sobre ese señor, Moctezuma, y sobre cuantos le debían obediencia en aquellas tierras.

–¿Acaso hay alguien que no sea vasallo de Moctezuma? –respondió azorado Quahcóatl–. ¿Acaso Moctezuma no es el rey del mundo? Le obedecían hasta en las tierras más remotas, desde donde enviaban a su ciudad alimentos, riquezas y cualquier otro bien que los nativos consideraran precioso.

Cuando hubo sabido lo que deseaba, Cortés explicó a los prisioneros el grandísimo poder de nuestro soberano, mayor que cualquier otra potestad del mundo conocido. Después los dejó en libertad, porque era mejor política mostrarse magnánimo luego de una victoria que severo con los vencidos. Quahcóatl y algunos otros indios regresaron poco después para pedir protección de los mexicas. Al día siguiente dimos gracias a Dios por la victoria. Pero para mí no ha sido una victoria.

He obtenido de Cortés la decisión de retrasar la partida tres días. También lo he convencido de registrar la zona de la batalla, desde la playa hasta el bosque y aun más lejos. Bernardo me habló de un soldado, uno de los que andaban con Grijalva, que fue alcanzado por una piedra durante una escaramuza con los indios y después quedó sin sentido en una depresión del terreno durante dos días enteros. El infante no excluye que Santiago pueda haber sido herido y, en esas condiciones, haberse alejado para terminar desangrado en algún pozo. Es raro, porque la turba de los indios no alcanzó a llegar hasta los ballesteros; quizá Bernardo se ha inventado la historia del soldado para darme ánimo. Pero ya no se me ocurre ninguna otra explicación: para mí sus palabras son más que suficientes para encender una luz de esperanza.

Con Bernardo, Argüello, Botello el nigromante, el infante Trujillo y otros seis, registramos toda el área del delta en dos leguas a la redonda, revisamos entre los manglares, bajo los arbustos, buscamos en todas las depresiones del terreno inútilmente. Trujillo tiene fama de rastrear un animal herido hasta los lugares más intrincados; Botello está seguro de que si hubiera algo, lo habría descubierto. Encontramos solamente indios muertos –uno todavía agonizaba–, guerreros que habían tratado de alejarse del campo de batalla para morir en algún rincón; pero ninguna huella de Santiago. Mi hijo parecía haber desaparecido en la nada. Y junto con él, Rescatada.

Cuando volvimos al campamento vacié la bolsa de Santiago para pasar sus cosas a la mía. La llevaba consigo adonde fuéramos y la vigilaba como si contuviera vaya a saber qué tesoros. Adentro había algunos objetos, de esos que se proponía intercambiar con los indios de la región; además, puntas de cobre para las flechas, la escudilla de madera para el rancho, la bota de cuero que se había comprado en Sevilla antes de embarcar, algunas ropas, cuerda para la ballesta, botones, de los que había hecho con los huesos del tiburón, el cinturón que le había regalado doña Dolores, algunos folios de papel de carta prensados entre dos tablillas atadas con una tira de cuero. Las hojas están escritas con letra apretada; la prolija caligrafía es inconfundible. Ya me había olvidado de este hábito suyo de escribir. Era algo que se había propuesto hacer, yo lo sabía; en La Española lo veía inclinarse sobre el papel cada vez que volvía de sus visitas a los frailes de la isla; pero desde que nos habíamos embarcado en San Cristóbal de La Habana no lo había visto tomar la pluma. Puede ser que lo haya hecho en la nave de Portocarrero, durante la navegación entre Cabo San Antonio y Cozumel. Allí se repiten continuamente algunos nombres: Bernardo, Antonio, Tomás… Pedro sobre todo. Debe ser el nombre de esos frailes con los que andaba.

La búsqueda resultó infructuosa hoy también. Argüello está seguro de que Santiago no está aquí; experto en perseguir indios hasta el fin del mundo, dice que si hubiera cualquier cosa, viva o muerta, la habría encontrado. No le creo, él también puede equivocarse. El cuerpo de Santiago debe estar en alguna parte… No puedo dejarlo a merced de los animales. Debo encontrarlo, verlo por última vez, darle sepultura como corresponde a un cristiano. Pediré más tiempo a Cortés. Hoy no tengo ánimo para escribir…

No hay nada que hacer. Hace cinco días que estamos buscando. Los indios se han llevado a sus muertos. Ellos por lo menos podrán llorarlos. Cortés no quiere esperar más; está decidido a ponerse en marcha. Han comenzado los preparativos; mañana o pasado mañana reanudaremos el camino. Yo con el desaliento en el corazón. No tengo paz por haberlo arrastrado a esta empresa. El padre Olmedo dice que es más sabio resignarse y esperar que el tiempo suavice las cosas. Entiendo su consejo. Pero yo no quiero que terminen volviéndose borrosas. Quiero que se conserven bien claras. No quiero olvidar nada de estos días, de estos meses, de cómo ha vivido y ha muerto Santiago. Y si el olvido es una ley que la piedad de Dios ha grabado en la naturaleza humana, que mi escritura pueda desafiarla. Seguiré haciéndolo. Cuando y como pueda. Se debe saber de mi hijo, y cómo ha muerto, y cuándo y cómo ha hecho frente a lo que se nos presentaba, y dónde. Y quiénes eran sus compañeros, quiénes los adversarios, quién el comandante a cuyo servicio nos hemos aventurado en estas tierras.

“En ésta perdemos honor, vida y haberes, o Dios nos devolverá todo cien veces…”

Lo conocí un día de fiesta en Cuba, donde había ido desde La Española porque se decía que allí, en la isla donde era gobernador Diego Velázquez, estaban alistando una flota para las nuevas tierras. Fernán Cortés vivía entonces en la ciudad de San Yago, en una hacienda sobre la costa del poniente a cinco millas de la ensenada del Milagro, en el interior; pero hubiera sido inútil buscarlo en sus posesiones, porque pasaba la mayor parte del tiempo en el puerto, entre el almacén de los hermanos Sánchez y la taberna La Media Luna. En el puerto esperaba las naves, en la taberna interrogaba a los capitanes con un buen tinto de Castilla de por medio. Por tanto era allí donde había decidido ir, y al puerto me estaba dirigiendo con Santiago, mi hijo, cuando me crucé con Velázquez –y Cortés a su lado– rodeado de una bulliciosa compañía.

La jornada era tórrida, húmeda, demasiado húmeda para que reinara el buen humor. Sólo a Cervantes el loco, el bufón de Velázquez, no parecía afectarlo, y hacía payasadas sin gracia delante del gobernador y sus acompañantes, que se dirigían a la iglesia de la ciudad para cumplir el precepto al cual está obligado todo buen cristiano el día en que Dios Padre descansó de las fatigas de la creación. Cervantes hacía piruetas y canturreaba una curiosa retahíla de versos sin sentido.

Honor, honor a mi señor.

Honor a Diego, el gobernador,

que de estas tierras es el más noble tutor.

Nadie hay en el mundo que sea superior,

no hay quien lo iguale en fama y valor.

Honor, honor a mi señor…

¡Oh Diego, oh Diego, temerario señor!

¡Oh Diego, oh Diego qué enorme error!

En tu futuro veo rabia y deshonor…

Mientras el bufón recitaba sus ridículos versos y Diego Velázquez hacía rebotar la panza a cada paso sin prestar atención al juglar, otro gentilhombre, a su izquierda, seguía con no poco esfuerzo el paso del gobernador. Era el secretario privado, De Duero, pequeño como un gnomo y de tan buen discernimiento como un clérigo. Al lado del secretario caminaba Amador Lares, contable iletrado pero tan prudente y astuto que Velázquez quiso tenerlo a su servicio, porque contratándolo como aliado no debía temer que un día se convirtiera en su adversario. Pero ya entonces el conocimiento de los hombres no era una virtud de Velázquez, y no fue ésta la única vez que se equivocó.

Fernán Cortés, más joven de edad de lo que demostraban su aspecto y el talante melancólico, caminaba a la derecha de Velázquez siguiéndole el paso con agilidad. Era de estatura discreta, un poco más alto de lo común; tenía el cuerpo bien proporcionado en sus partes, ancho de espaldas, bastante musculoso y robusto de pecho. Era delgado pero no flaco, un poco arqueado pero no encorvado, de movimientos agraciados sin ser afeminado, ágil se hubiera dicho, mirándolo apoyar el peso del cuerpo sobre la punta de los pies. Tenía fama de ser buen jinete y de saber usar con destreza las armas, tanto a pie como a caballo, probablemente porque desde niño se dedicaba a la caza de liebres con su lebrel. La expresión del rostro no era alegre pero la mirada de Cortés era serena y al mismo tiempo seria. Tenía la barba negra como el cabello, rizada, un poco rala, y una cicatriz no muy bien disimulada. Dicen que de muchacho era bastante fogoso en materia de mujeres, que hizo uso del cuchillo para tenerlas o para defenderlas. Tuvo siempre la mejor, si por valentía o por suerte no sabría decirlo, pero la una –ya se sabe– no contradice a la otra, y las dos se acoplan furtivas como amantes en la noche. No todos sus adversarios pudieron lamentarse de haberlo enfrentado. No estaba presente en esa época y no sé si son ciertas las voces que corren, pero no me sorprendería que haya sido tal como cuentan quienes le quieren bien y quienes le quieren mal, los primeros para elogiar su destreza, los otros para criticar las malas inclinaciones que debían gobernarlo.

Lo cierto es que cuando Santiago y yo lo conocimos tenía aquella cicatriz en el labio. Una cicatriz pequeña que debió haber cerrado mal si después de tantos años seguía siendo evidente, como un estigma que Cortés hubiera preferido no tener. Sólo se la podía ver mirando con atención cierto lugar del rostro, porque Cortés trataba de ocultarla con la barba. Pero aun así, con el pelo rizado de un dedo de largo, la cicatriz asomaba por el extremo del labio lo suficiente para revelar, a quien entiende de estas cosas, que el filo de un cuchillo y no otra cosa la había provocado. Santiago, que sentía una gran curiosidad por Cortés, quiso saber dónde, por obra de quién y cuándo se la había hecho; sólo pude repetirle la historia que se contaba en voz baja en las tabernas del Nuevo Mundo. Que en la isla de La Española había cortejado a una dama de Castilla ya prometida a un capitán hasta que logró poseerla; éste –un robusto andaluz– a la vuelta de un viaje y habiendo obtenido confirmación de sus sospechas, pasó del barco a la taberna para resolver la cuestión en forma expeditiva.

–No le permito a nadie que tome lo que es mío –lo agredió el capitán.

–Y yo, señor, no abandono jamás lo que he conquistado –dicen que le respondió el joven Fernán.

Llevó su mano a la espada el andaluz, y Cortés lo hizo a su vez. Uno terminó malherido, sangrante el labio y un brazo; el otro muerto; y sabemos quién fue el primero y quién el segundo. En cuanto al botín, la mujer fue suya un cierto tiempo, no lo suficiente para darle prole y paz.

La cicatriz en el labio sin duda había cambiado un poco la apariencia de Cortés, pero no la índole. En su conversación y por la manera de vestir, tenía el aire de señor; se servía bien de las palabras y a menudo las usaba para componer poesías, que declamaba después ocasionalmente en los banquetes nocturnos; era devoto de Nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen Su Madre, de los santos del Paraíso. Parece que recitaba los Salmos al amanecer, como los clérigos, pero esto que dicen no se lo he visto hacer en el tiempo que pasé con él. En cambio, escuchaba misa con frecuencia, y de eso sí fui testigo muchas veces. Daba también limosna a los necesitados, pero no en persona. Supe por fray Olmedo que en el convento de la Merced mantenían a algunas viudas a expensas de Cortés, cuidando muy bien de no revelar a las señoras el nombre de su benefactor, para que no se sintieran obligadas hacia él ni él sintiera la tentación de aprovecharse. Sabía de leyes lo suficiente como para atemorizar a los sencillos, no desdeñaba adentrarse en razonamientos complicados y distinciones sutiles. También hablaba latín, o por lo menos sabía responder a tono cuando alguien pensaba sorprenderlo y se dirigía a él en la lengua de nuestros lejanos antepasados. No sé dónde la había aprendido; en Salamanca, me dijo un día el arcabucero Tapia que lo conoció cuando era estudiante por unos pocos meses, antes de perderlo de vista por muchos años.

Nosotros, Santiago y yo, no lo conocíamos en aquella época y no podría jurar que era todo tal como contaban, ni juraría porque es un pecado contra Dios y sus mandamientos; pero cuando lo conocí, muchas de las cosas que había oído decir me pareció reconocerlas de manera evidente en su persona. Y no me sorprendieron demasiado. Con el tiempo me di cuenta de que cuando se enfurecía los ojos se le estrechaban, se transformaban en dos pequeñas ranuras, y se le hinchaba una vena en el cuello y otra en la frente. Era mejor para los interesados que no ocurriera con frecuencia. Por el contrario, muy raramente Cortés perdía el control. Cervantes, que no lo sabía, hizo otra cabriola, giró sobre sí mismo y arremetió con un nuevo tema.

–Honor, honor a mi señor, que en estas tierras no tiene igual en valor. ¡Oh Diego, oh Diego! Qué clase de capitán habéis elegido, que es de Extremadura, capitán de gran ventura, capitán audaz y capaz, caudillo tenaz, soldado aguerrido… Pero temo, Diego, que uno de estos días por su culpa no tendréis respiro.

Extraños versos los del bufón, que en aquel momento no comprendí –ni podía comprender– y que Cortés no daba muestras de oír, absorto como estaba en sus pensamientos, o que si llegó a escuchar, no consideró que merecieran una reprimenda. Fue Andrés de Duero quien hizo callar a Cervantes el loco. La mano del secretario voló hacia el bufón, cayó sobre su cogote sonoramente mientras la voz prorrumpía en una expresión de cólera.

–Cállate ya, loco borracho, mentecato. Cierra esa boca embustera. Estas bromas malignas no son harina de tu costal.

Cervantes trastabilló hacia adelante, manoteó en el aire un minuto, recuperó el equilibrio y, junto con el equilibrio, la irritante cantinela.

–¡Viva, viva el honor de mi señor; viva el astuto capitán que está a su lado! ¡Oh Diego, oh Diego, qué mal negocio habéis hecho. ¡Oh Diego, oh Diego, cómo lo vais a lamentar! Con él me iré, para no veros llorar, a las ricas tierras que quiere encontrar.

Al oír aquellas palabras el pie de Andrés de Duero se estrelló contra el trasero de Cervantes, que esta vez cayó hacia adelante arrastrando la panza por el camino pedregoso. El bufón quedó tirado, jadeando, con las manos detrás de la cabeza y bamboleándose sobre la panza como el cascarón de un escarabajo. Agitó las pequeñas piernas de insecto y lo sacudió un estertor que no apiadó en lo más mínimo al secretario de Velázquez.

–He dicho que te calles, ¿qué son estas historias? –vociferó Andrés de Duero–. ¿Qué rufián te las ha contado? Puedes rumiar maldades en tu estómago podrido pero después vomítalas a los pies de quien te las metió en la cabeza.

Cortés no se dignó mirar ni a Cervantes ni a su airado represor y –lo recuerdo bien– sus ojos se mantuvieron bien abiertos, fijos en el camino; aquella vez la vena del cuello no se le hinchó y la expresión siguió siendo calma y melancólica. Santiago no rió de la suerte de Cervantes. Cuando el grupo se adelantó al bufón, mi hijo se movió para ayudar al pobre infeliz que se retorcía en el piso tratando de ponerse de pie. Pero yo lo contuve. Siempre he pensado que no es buena norma entrometerse en las disputas de los demás, y con mayor razón cuando uno quiere entrar a su servicio.

Fue una suerte que aparecieran las hermanas Juárez para alegrar la atmósfera. Desembocaron por un sendero lateral y fueron al encuentro del grupo contoneándose vistosamente, enfocadas por el ojo lascivo de Velázquez.

–Hermosas señoras, sabréis que Cortesillo nos deja –exclamó el gobernador cuando estuvieron bastante cerca para escucharlo–. No podíamos negarle este honor.

Fue la primera vez que oí a Velázquez llamar a Cortés de esa manera, Cortesillo, no por afecto, creo, sino para que resultara claro que don Fernán estaba en deuda con él y, por lo tanto, todo lo valioso que hubiera podido llevar a cabo en el futuro era a su propio mérito y ventaja que debía adjudicarse.

Al sonido de la voz de Velázquez las dos hermanas se separaron según sus respectivas conveniencias, que coincidían, por otra parte, con las obligaciones de su recíproca condición. La joven Catalina tomó a Cortés del brazo. Elena dejó que la mano de Velázquez le rodeara la cintura y subiera bajo la axila hasta rozarle el seno.

–Hubierais demostrado mayor sabiduría negándole el permiso –comentó la bella Elena–. Pero no hubiera servido para nada –aclaró enseguida, estrechándose al gobernador más de lo que el decoro hubiera aconsejado y la ocasión permitiera–. Don Fernán no piensa en otra cosa, quiere partir a toda costa… nadie puede retenerlo. –Se asió con mayor fuerza al brazo del gobernador, inclinándose hacia Cortés con una sonrisa maliciosa en los labios.