Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Biblos

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Narrativa

- Sprache: Spanisch

Una patrulla que caza indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México; un poblado de Argentina donde vive un hombre con poderes singulares; una insólita agencia que ofrece un insólito servicio; una astuta anciana de dulce apariencia; una hermosísima mujer que tiene debilidad por los gatos; un vagabundo que vive en un barrio elegante; un vendedor ambulante; una competencia hasta la última gota de sangre entre dos programas de radio. Quince relatos de las periferias del mundo que parecen no tener sentido en la superficie, pero resultan inteligibles a la luz del final. Todos tienen un punto en común, un final fulminante y sin retorno.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 167

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

CUENTOS PERIFÉRICOS

Una patrulla que caza indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México; un poblado de Argentina donde vive un hombre con poderes singulares; una insólita agencia que ofrece un insólito servicio; una astuta anciana de dulce apariencia; una hermosísima mujer que tiene debilidad por los gatos; un vagabundo que vive en un barrio elegante; un vendedor ambulante; una competencia hasta la última gota de sangre entre dos programas de radio.

Quince relatos de las periferias del mundo que parecen no tener sentido en la superficie, pero resultan inteligibles a la luz del final. Todos tienen un punto en común, un final fulminante y sin retorno.

Alver Metalli. En 1978 inició su labor como periodista en Roma, hasta 1987 viajó por Nicaragua, Salvador, México, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. Ha vivido en Argentina (1987-1999), Ciudad de México (1999-2002), Montevideo (2002-2008) y reside actualmente en Argentina.

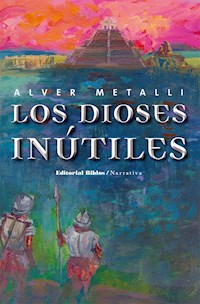

Es colaborador en el portal Vatican Insider y el sitio de información Tierras de América. Ha escrito ensayos sobre América Latina (Crónicas centroamericanas, América Latina del siglo XXI, El papa y el filósofo) y libros de ficción (Los dioses inútiles, Contraluz, El día del Juicio, entre otros).

ALVER METALLI

CUENTOS PERIFÉRICOS

Índice

CubiertaAcerca de este libroPortadaÍndiceEpígrafeDedicatoriaDulce señora LydiaLa venganza de los masonesNo hay castigo para un gatoLlegó la horaEl muroUn trabajo bien hechoEl extranjero de la casa de al ladoLinchamiento en NavidadEl vendedor de griferíaLa última manoEl misterio del matrimonio OsimaniEl aspirante párrocoCosas raras en MagdalenaDuelo en FMLa apuestaMás títulos de Editorial BiblosCréditosTodo es posible, incluso lo imposible.

A los amigos de “Hablemos seriamente”

Dulce señora Lydia

Historias tenebrosas, esas de ciudadanos insospechables que cometen crímenes atroces o que se descubre que los cometieron en algún momento del pasado, siempre hubo muchas y otras seguirán ocurriendo para ser contadas. De esta que voy a relatar, fui testigo accidental durante un viaje a Brasil para un congreso ambientalista en el estado de Rio Grande do Sul. La hubiera relegado a la categoría de exageración narrativa si no hubiera visto con mis propios ojos los lugares donde ocurrió, y no la hubiera creído posible en los términos que me fueron expuestos si no hubiera recogido testimonios perfectamente convergentes que demostraban, más allá de toda duda razonable, la veracidad del relato.

La señora Lydia era una vivaz ancianita de Caxia do Sul, encantadora localidad fundada en Brasil a fines del ochocientos por inmigrantes itálicos. Amable, me aseguraron todos sus vecinos con una unanimidad que raramente se alcanza sobre el comportamiento de una persona en vida. La desteñida fotografía que pude ver la muestra posando con una planta tropical a sus espaldas, probablemente una palmera enana o un palo santo de la zona, mientras acaricia un gato bien alimentado y de aspecto bonachón con el cual debe haber compartido una parte de su vida. La actitud de la señora es evidentemente retraída, intimidada por la cámara fotográfica o por el autor de la foto que muy probablemente debe ser su exesposo, descendiente, cómo no, de laboriosos vénetos llegados en otros tiempos.

Quienes la conocían afirman que la señora Lydia era de una discreción verdaderamente ejemplar, una cualidad que en las personas mayores resulta mucho más preciada. Sobre los asuntos ajenos no se demoraba más de cuanto deseara el interesado. Tenía una palabra amable para todos, ya fueran los rudos camioneros de paso que se detenían a cargar combustible en la estación de servicio cerca de su casa, o los niños del barrio, que por cierto no se preocupaban por respetar su siesta y corrían gritando alegremente delante de la ventana de su dormitorio.

La adorable señora era una de las primeras que, por las mañanas, poblaba las calles del pueblo, junto con algún noctámbulo retrasado y los obreros de la vecina fábrica de repuestos electrónicos para teléfonos celulares Toster, que a esa hora hacían cambio de turno. No renunciaba a su paseo de las siete por nada del mundo, salvo que un reumatismo más encarnizado que de costumbre, debido a la humedad o alguna corriente de aire, le impidiera abandonar el lecho. En esos casos, se acurrucaba bajo las mantas y esperaba con santa resignación que el malestar pasara, sin convertirse en una molestia para la vida del prójimo. Cuando se recuperaba, reanudaba sus excursiones con energía, agradeciendo con la mirada a quienes con un gesto le demostraban que su ausencia de los últimos días no había pasado desapercibida.

Así era la señora Lydia, así era su vida desde que su marido la había dejado, sin dar explicaciones, cinco años antes. Sencillamente no había vuelto a casa, así, de la noche a la mañana, dando por terminados cuarenta y seis años de normal convivencia. Dicen que ella derramó algunas lágrimas, pero en silencio y con mucha dignidad. Dicen que denunció la desaparición del cónyuge siete días después, y lo hizo en la comisaría de la zona y sin inútiles aspavientos. Dicen que tendió un velo de silencio sobre el lamentable abandono, un silencio tan lleno de decencia y decoro que sofocó las murmuraciones antes de que empezaran. Aunque no son raros los abandonos conyugales a una edad avanzada, resultaba extraño, en el caso en cuestión, que ocurriera tras medio siglo de convivencia sin turbulencias evidentes y de manera tan repentina.

En fin, no se le hubiera podido reprochar absolutamente nada si un día una fuga de gas no le hubiera abierto las puertas de su humilde casa al técnico de Metrogas que acudió a reparar el desperfecto. En un primer momento, el hombre no podía creer lo que estaba viendo. Había ocho cráneos prolijamente alineados en un estante del aparador. Pensó, naturalmente, que eran imitaciones; que eran buenas, buenísimas imitaciones de algún tipo de plástico de última generación. La porosidad, el color, las no perfectas simetrías, las deformaciones casuales que denotaban una vida de erosiones y desgastes, como normalmente ocurre con las partes del cuerpo de los comunes mortales. Todo ello confería a los cráneos un aspecto tan verosímil que cuanto más los miraba tanto más crecía la sospecha de que pudieran ser naturales. Además, una de las calaveras no estaba perfectamente descarnada todavía, y el olor terminó de convencer al pobre hombre de que efectivamente se trataba de cráneos humanos. La señora Lydia se había olvidado de cerrar las puertas del aparador y los ocho macabros despojos miraban al técnico desde la penumbra del mueble como otros tantos búhos impertinentes.

El técnico de Metrogas se apresuró a salir. En la calle, corrió en busca del primer policía y encontró al que vigilaba el tráfico de la avenida Almeyda. No podemos referir lo que le dijo ni hubo nadie que pudiera escucharlo, pero el asunto debió parecerle tan increíble al agente que este, antes de dar la alarma como exigía su informante y también su obligación de custodio de la ley y el orden, quiso comprobar con sus propios ojos lo que había escuchado con sus propios oídos. Volvieron entonces a la casa, con el policía delante y el técnico detrás. La señora estaba en la puerta, de pie, con el delantal de la cocina en la mano. Miró acercarse a los dos hombres con expresión atenta. Ya debía haber comprendido lo que había pasado, no hay otra explicación. Cuando los tuvo delante, los saludó con una expresión tan inocente que el policía, después de responder al saludo de bienvenida, clavó sus ojos en el técnico con inequívoco reproche.

–¿Conoce a este hombre? –le preguntó el agente.

Había amabilidad y embarazo en su interrogación.

La mirada de la señora Lydia confirmó la pregunta. Dijo que lo conocía, por supuesto, que precisamente lo había llamado para que le hiciera una reparación, por una pérdida –sospechaba ella– en la instalación de gas, aunque en realidad no estaba tan segura, agregó con modestia. Lo dijo con tanta espontaneidad –precisamente se estaba preguntando dónde estaría– que el policía se dio vuelta una vez más para ametrallar al técnico con la mirada.

–¿Ya terminó la reparación? –le sonrió la señora Lydia–. ¿Puedo encender el gas? –preguntó con la expresión desarmada de alguien dispuesto a someterse al veredicto cualquiera sea este.

Pero el técnico no dijo nada.

–Dígame qué quiere hacer –le preguntó el policía un poco impaciente.

Si la respuesta hubiera sido la que esperaba escuchar el policía, que no era nada y volviera cada uno a su trabajo, ambos seguirían con vida. Pero el técnico dio un paso hacia la puerta, impaciente por resolver la duda que lo estaba carcomiendo por dentro como un cáncer maligno. La señora Lydia se hizo a un lado para dejarlo pasar. El policía lo siguió con resignación.

La dueña de casa fue la última que cruzó el umbral y la primera que observó la expresión de incredulidad en el rostro de los dos hombres. El siguiente gesto fue de dolor. Los rostros se contrajeron, las manos se levantaron en un último intento de protegerse. Un disparo, otro más a corta distancia. Ambos cayeron al pie del aparador, fulminados por una impecable Smith & Wesson calibre 38 con silenciador.

Hubieran tenido el mismo fin que los otros expuestos en el estante del aparador, el marido entre ellos, si un automovilista multado poco antes por el policía no hubiera vuelto atrás para convencer al agente de que anulara la sanción, justo a tiempo para verlo entrar en la casa delante de la estación de servicio.

La señora Lydia fue arrestada ese mismo día. No opuso resistencia ni negó nada. Antes de que se la llevaran los agentes de la Policía Federal de Brasil, cerró el aparador y puso la llave en la maceta de violetas silvestres sobre la ventana de la cocina. Sobre su caso se habló varios días, mientras los análisis de laboratorio buscaban la identidad de cada cráneo. Lo último que supe es que la señora Lydia se encuentra en la penitenciaría de Peñate y pasa su tiempo tejiendo, a la espera del juicio.

La venganza de los masones

Un lindo personaje, el profesor Capirosso, Emiliano de la ciudad de Carpi. Lo había reconocido sin dificultad en medio de la multitud de la peatonal vestida de Navidad. Ochenta años de candor paseando por la avenida Alameda con elegante dignidad.

Había cambiado, sin duda. Los años le habían arrugado la cara, adelgazado un poco las mejillas, aflojado la piel bajo el mentón, arqueado hacia abajo las comisuras del labio inferior. Pero el mechón de pelo era el mismo de siempre, inconfundible y gracioso. Arrancaba en el centro de la frente sin caer hacia adelante sobre el rostro, como hubiera sido normal en un mechón de pelo común y corriente. Pero en el profesor permanecía así, vibrante y rígido como el índice de un centinela apuntando al horizonte.

Nos saludamos con exagerada jovialidad, como dos viejos y queridos amigos separados por un alejamiento demasiado prolongado, dejando que los recuerdos pulsaran bajo la superficie del abrazo. El momento, aquel encuentro inesperado en tierra extranjera, era de los que reclamaban a viva voz una continuación. Resultó completamente natural la invitación que le hice de trasladarnos a un lugar que conocía, más apropiado a las circunstancias, un local famoso por su carne mechada, cerca del Palacio de la Moneda.

–La comemos en las provincias frías de Chile y da energías para todo el día –le dije sin que hubiera necesidad de convencerlo.

–Es precisamente lo que hace falta en un día como hoy–, me contestó con el buen humor que siempre me había resultado tan agradable en él. En efecto, hacía mucho frío, y el cielo plomizo anunciaba nieve.

Abandonamos la Alameda llena de gente del sábado al mediodía y caminamos por Rivadavia y San Martín, en dirección a la catedral metropolitana. El profesor llenó el trayecto con la descripción de Concepción, donde hacía más o menos treinta años que vivía. Una ciudad encantadora –me aseguró–; la frontera de los chilenos en la marcha hacia el sur, la Patagonia, la Tierra del Fuego, algo así como el far west para los americanos del norte. Luchas sin fin con los indígenas de la zona, los mapuches, ¡guerreros formidables los mapuches! Trescientos años tardaron en pacificarlos, más que los estadounidenses a los suyos, me informó con el hábito del historiador. “Los españoles construían ciudades y los indios las destruían.” Un pueblo orgulloso los mapuches, comentó con admiración. Cuando ellos no las arrasaban, lo hacían los terremotos y maremotos. El profesor Capirosso había visto varios, de esos bien fuertes que sacuden personas y cosas, y a uno lo había sufrido en carne propia, cuando le derrumbó un balcón que por suerte se encontraba en el primer piso. A todos los cataclismos había sobrevivido imponiendo sobre las inclemencias de la naturaleza su indómita voluntad de afirmar el bien, la belleza y la bondad de la creación humana con la educación, a la cual se dedicaba con la pasión de un religioso.

Ya en la plaza le pregunté si en algún momento había abandonado la enseñanza.

La dejó, sí, porque le llegó la edad de jubilarse, me contestó; pero después el consejo académico de la universidad le había dado permiso para seguir un tiempo más con las clases y postergar el alejamiento de la cátedra. Agregó que no se sentía decrépito y que la enseñanza era su vida, su misión en el mundo. Yo no tenía dudas sobre lo que acababa de decir, ya que había asistido a sus clases de Física en la Universidad de Boloña cuando todavía vivía en la capital de la región italiana de Emilia-Romaña.

Llegamos a Don Pascual veinte minutos después. Entramos y ocupamos una mesa cerca de la vidriera. La conversación se hizo más profunda apenas terminamos de estudiar el menú y ordenamos el primer plato a un eficiente camarero. El ofrecimiento de una cátedra, el viaje a Chile, la universidad, la masonería. En Concepción la masonería siempre se sintió en su casa, aclaró para prevenir alguna crítica que en realidad no tenía ninguna intención de hacerle. La de rito francés desembarcó en Valparaíso, el principal puerto sobre el Pacífico, a mediados del ochocientos. Junto con inmigrantes en busca de trabajo y perseguidos políticos que huían de Europa, agregó con la puntillosidad del catedrático. Se nacionalizó algunos años después, separándose del Gran Oriente de Francia. Y, a principios de siglo XXI, un grupo de masones de la Gran Logia Paz y Concordia empezó a recaudar fondos para transformar el colegio secundario de la ciudad en un centro académico de estudios superiores. Poco tiempo después, el ateneo abrió sus puertas.

Se sirvió un vaso de vino tinto de La Serena y bebió un sorbo con moderación.

Aquí había terminado el profesor Capirosso, militante de la Acción Católica italiana en los tiempos de Gedda y la dirección espiritual del padre Grandi. La suya era una familia de católicos, todos observantes; dos hermanos muertos en la guerra, una hermana que vestía los hábitos de las carmelitas. Sonrió al recordar a Pippo, la pequeña avioneta sobrevolaba los pueblos de Emilia y arrojaba minúsculas bombas durante la noche que, más que hacer daño, provocaban un terrible estruendo. Una vez más se repitió a sí mismo cómo había terminado en Concepción. Una primera carta, la segunda y la invitación oficial, el embarque en Milán en un vuelo a París, el turbopropulsor Air France hasta Buenos Aires para continuar después hasta Santiago de Chile. De Santiago a Concepción con El Nocturno bordeando la cordillera de los Andes entre lagos, bosques, cascadas y cumbres nevadas.

El mousse de manzana con crema coronó la llegada a Concepción y los comienzos de su trabajo como profesor en la universidad de la ciudad.

No hizo referencia a su propia manera de pensar; solo que había descubierto la afiliación masónica de la universidad después de llegar, observando a un grupo de profesores que invariablemente se respaldaban entre sí cuando había que tomar decisiones en el colegio académico. En los actos oficiales, además, siempre eran ellos los encargados de pronunciar los discursos, con mucho énfasis en la tolerancia, en la libertad, en la conciencia iluminada por el saber, en la misión de iluminar el camino de la humanidad en tiempos de confusión como los que nos tocaba vivir.

Abandonamos Don Pascual un poco acalorados, con la cara enrojecida y la lengua espesa. El profesor Capirosso está contento por el encuentro y satisfecho con la celebración. Le pido que me acompañe hasta el hotel. Imagina alguna agradable sorpresa. Me sigue como un niño que anticipa el placer de una golosina. Abro la puerta de la habitación y me hago a un lado para dejarlo pasar.

Le pregunto a quemarropa por qué los ha traicionado.

Se da vuelta.

Me mira desorientado. Los ojos bajan a la pistola Zig Zauer 226 con silenciador Hatsan Elite. Lo ha tomado totalmente por sorpresa, se ve que recapitula rápidamente lo ocurrido. La desorientación que refleja su rostro se convierte en sobresalto y el sobresalto en miedo.

Levanta un dedo como si quisiera argumentar algo, lo deja a mitad de camino. Debe haber renunciado, o quizá lo considera inútil. Gira la cabeza hacia todas partes, mira la puerta cerrada. Después cae hacia atrás mientras la mancha roja crece en su pecho a la altura del corazón.

No hay castigo para un gato

En cierto lugar de Ciudad de México, en un elegante suburbio residencial, vivía el personaje del que me dispongo a hablar: una mujer, una mujer que daba de comer a los gatos. Lo curioso no es la actividad en sí misma, ni que hubiera alguien que se dedicara a ello. En todos los barrios bien viven señoras que se preocupan por cuidar a los gatos. Lo curioso era que lo hacía todos los días con santa paciencia, y de eso fui testigo ocular durante siete meses consecutivos. No hubo un solo día, de los muchos que pude observar en ese lapso, en que la mujer a la que me refiero no haya cumplido con esta… ¿práctica? ¿Obligación? ¿Impulso interior? No sabría cómo llamarlo. Lo cierto es que cuando se acercaba la hora de la comida –a las ocho y treinta de la mañana con un margen de tolerancia de pocos minutos antes o después– los gatos de la zona abandonaban sus ocupaciones y se acercaban a la casa de ladrillos rojos donde vivía la mujer. Señal inequívoca, esta última, de que hacía ya mucho tiempo –mucho antes de que yo comenzara a ser involuntario espectador de su comportamiento– que los felinos del barrio habían interiorizado aquella modalidad alimentaria.

En pocos minutos iba creciendo el número de comensales, convirtiéndose en una vivaz y saltarina pandilla de individuos. Cruzaban por el cerco de laurel que separaba el jardín de la casa de al lado, saltaban un muro bajo de ladrillos rojos en el fondo del jardín, pasaban arrastrándose por debajo de la cerca de madera que marcaba el límite con un terreno donde había un pozo de piedra, no lejos de la entrada. Si la mayoría de los gatos provenía del vecindario, y yo podía reconocer algunos por haberlos visto en el jardín de otras casas, había algunos que concurrían a la cita vaya a saber desde dónde. Estos últimos, los rezagados, cruzaban la calle a toda velocidad y se escurrían bajo del portoncito blanco yendo a ocupar su posición sobre el césped del jardín junto con los gatos que ya habían llegado al festín cotidiano.