17,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bruckmann Verlag

- Kategorie: Lebensstil

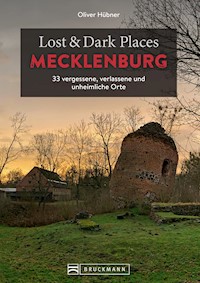

- Serie: Lost & Dark Places

- Sprache: Deutsch

Sanfte Hügel, weite Ackerflächen, kleine und große Seen und natürlich die Ostseeküste. Wo soll da bitte der Gruselfaktor sein? Dieser Dark-Tourism-Guide zu Mecklenburg weiß es, denn jede Stadt, jede Ortschaft, jede Landstraße hat auch ihre verlassenen Ecken. Noch düsterer und morbider wird es in Wäldern und Bunkern, an einstigen Schießplätzen und Verladebahnhöfen, an verlassenen Fliegerhorsten und in Kirchenruinen. Gänsehaut garantiert!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 148

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Einst Fliegerschule: das Kilometerhaus im Wald bei Hagenow (Kapitel 26)

Oliver Hübner

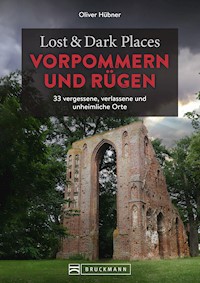

Lost & Dark PlacesMECKLENBURG

33 vergessene, verlassene und unheimliche Orte

Das Strandhotel in Zippendorf am Südufer des Schweriner Sees (Kapitel 5)

Im Hexenmuseum: Folterkeller in der Burg Penzlin (Kapitel 8)

Wasserturm am Ringlokschuppen Neubrandenburg (Kapitel 24)

INHALT

Vorwort

Verhaltensregeln für Lost Places

33 LOST & DARK PLACES

1Es hält ein Zug im Nirgendwo

Grenzbahnhof Schwanheide

2Ut mine Festungstid

Volksdichter Fritz Reuter in der Festungshaft zu Dömitz

3Der Wald der ächzenden Seelen

Der Gespensterwald von Nienhagen

4Ende, Ende, Messegelände

Ostseemesse in Rostock-Schutow

5Aussicht ohne Zimmer

Zwei Hotels an der Strandpromenade von Schwerin-Zippendorf

6Schach dem Turm

Die Burgruine und das Haus Demmin

7Dreisternebunker unter Buchen

Kaserne Stern Buchholz im Süden von Schwerin

8Zaubern kann se, de Hex möt brenn’

Der Folterkeller der Burg Penzlin

9Vier Treppenhäuser im Wald

Die weißen Häuser von Roggentin

10Happy Birthday, her Majesty!

Das Unterschloss zu Mirow, Geburtshaus der deutschen Queen

11Tausendjährige Nachtgestalten

Verwunschene Nonnen? Die Eichen von Ivenack

12Ausgedient: Kasernen mit Ostseeblick

Ehemalige Flak-Artillerie-Schule auf der Halbinsel Wustrow

13Klipp-Klapp am Nonnenbach

Die Kornmühle von Wanzka

14Dieses Schiff wird kein Leichter sein

Das Betonschiff in der Redentiner Bucht

15Der Dunkelmann von Wisborg

Als Nosferatu durch Wismar stiefelte

16Die Mühle am Schlossberg im Warnowgrund

Sagenumwobenes Schloss

17Gefangene aus sieben Systemen

Das Gefängnis in Neustrelitz

18Lücken im Ideal

Entworfen auf dem Reißbrett: die Residenzstadt Neustrelitz

19Lücken im Boulevard

Die Mecklenburgstraße in Schwerin

20Plündernder Landadel zu hoher See

Störtebekers Piratennest auf der Insel Poel

21Fliegende Rasenmäher auf Deutschlandrunde

Flugplatz Schwerin-Görries und Fokker in Schwerin

22Neogotik nahe der Hauptstadt

Schloss Hülseburg, das einst zweitschönste Schloss

23Die weiße Stadt trägt grau

Traumvillen in Heiligendamm und was von ihnen blieb

24Schuppen, kaum verlockend

Bahnbetriebswerk Neubrandenburg

25Sozialistische Schnitzel

Gutshof Kargow und die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft »Ernst Thälmann«

26Das Kilometerhaus im Wald

Flugzeugführerschule Hagenow-Sudenhof

27Ein Schachspiel mit dem Teufel

Kirchenruine und Gutshof Ramelow

28Mit der Draisine zum Eisenbahnknotenpunkt

Bahnhof Karow/Mecklenburg

29Soldatenheim mit Haus am See

Wohnsiedlung der ehemaligen Kaserne Basepohl

30Schlösschen in der Grube

Dem Dorf ein Schloss – Schloss Charlottenthal

31Blücher hinter Gittern

Der schiefe Turm von Galenbeck

32Glasnost, Gläschen Tee

Die russische Teestube »Troika« in Rostock

33Drei Türme am See

Die Wachtürme von Dassow

Register

Impressum

Gefängnis in Stadtrandlage von Neustrelitz (Kapitel 17)

Idylle mit Teufelswette: Kirchenruine Ramelow (Kapitel 27)

KAPITELÜBERBLICK

1Grenzbahnhof Schwanheide

2Volksdichter Fritz Reuter in der Festungshaft zu Dömitz

3Der Gespensterwald von Nienhagen

4Ostseemesse in Rostock-Schutow

5Zwei Hotels an der Strandpromenade von Schwerin-Zippendorf

6Die Burgruine und das Haus Demmin

7Kaserne Stern Buchholz im Süden von Schwerin

8Der Folterkeller der Burg Penzlin

9Die weißen Häuser von Roggentin

10Das Unterschloss zu Mirow, Geburtshaus der deutschen Queen

11Verwunschene Nonnen? Die Eichen von Ivenack

12Ehemalige Flak-Artillerie-Schule auf der Halbinsel Wustrow

13Die Kornmühle von Wanzka

14Das Betonschiff in der Redentiner Bucht

15Als Nosferatu durch Wismar stiefelte

16Sagenumwobenes Schloss

17Das Gefängnis in Neustrelitz

18Entworfen auf dem Reißbrett: die Residenzstadt Neustrelitz

19Die Mecklenburgstraße in Schwerin

20Störtebekers Piratennest auf der Insel Poel

21Flugplatz Schwerin-Görries und Fokker in Schwerin

22Schloss Hülseburg, das einst zweitschönste Schloss

23Traumvillen in Heiligendamm und was von ihnen blieb

24Bahnbetriebswerk Neubrandenburg

25Gutshof Kargow und die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft »Ernst Thälmann«

26Flugzeugführerschule Hagenow-Sudenhof

27Kirchenruine und Gutshof Ramelow

28Bahnhof Karow/Mecklenburg

29Wohnsiedlung der ehemaligen Kaserne Basepohl

30Dem Dorf ein Schloss – Schloss Charlottenthal

31Der schiefe Turm von Galenbeck

32Die russische Teestube »Troika« in Rostock

33Die Wachtürme von Dassow

Abend am Salzhaff: Kaserne der Flak-Artillerie-Schule auf der Halbinsel Wustrow

MECKLENBURGS GEHEIMNISVOLLE SEITE

Geschwungene Landschaft, sanfte Hügel, endlose Agrarflächen. Dörfer, verbunden von Bundes- und Landstraßen, Kirchtürme hinter Hecken, wieder Dörfer. Kleinstädte, Alleen, die Seen und natürlich die Ostseeküste. So begegnet Mecklenburg dem Reisenden, der auf den langen Strecken in ruhiger Fahrt unterwegs ist.

Auf einem Quadratkilometer wohnen 69 Menschen. Im Durchschnitt. In den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte im Osten von Mecklenburg und Ludwigslust-Parchim im Südwesten sind es weniger als 50. Das nächste Dorf ist manchmal 7 Kilometer entfernt, bis zur Autobahnauffahrt ist man von vielen Orten 45 Minuten unterwegs. Und es wird kaum voller im Nordosten der Republik: Seit 1990 hat Mecklenburg-Vorpommern 15 Prozent seiner Bevölkerung verloren. Seit 2011 sind es aber recht konstant 1,6 Millionen, davon 1,1 Millionen im südlichen und westlichen Landesteil, der sich Mecklenburg nennt.

Viele Ortschaften wirken auf den ersten Blick sehr schön: rote Backsteingebäude, Kirchtürme, die von der Ferne hinter Baumreihen hervorlugen. Doch jedes Dorf hat seine verlassenen Anwesen. Gutshäuser, kleine Schlösser, Stallungen, Wohn- und Geschäftshäuser. In jedem Dorf findet sich ein Gebäude, das seit Jahren nicht mehr in Nutzung ist, in jeder Kleinstadt Dutzende. Manche erlauben durch scheibenlose Fensterrahmen einen Einblick. Wäscheständer liegen im Schutt, Kachelöfen, Dachbalken sind zu sehen, abblätternde Tapete, Fernsehzeitungen aus den 1990er-Jahren liegen umher. Manche Fenster sind mit einfachen Brettern verschlagen. Baustellenschilder, die ebenfalls schon seit Jahren in der Sonne verbleichen, verraten, dass hier eine Nutzung geplant war. Doch ließ die Umsetzung auf sich warten oder Investoren ging nach Verhandlung mit dem Amtsschimmel oder der Denkmalschutzbehörde die Puste aus. Bei diesem sind auch 30 Jahre nach Ende der DDR die Besitzverhältnisse nicht geklärt, bei jenem kann eine Erbengemeinschaft sich nicht über die Nutzung oder einen Verkauf verständigen.

Zu all den Privat- und Wirtschaftsgebäuden aus bewegten Zeiten kommen militärische Gebäude aus fünf Geschichtsepochen hinzu. Kasernen wurden im Kaiserreich oder in Vorbereitung des Zweiten Weltkriegs von Nazis gebaut, später zog die Rote Armee ein oder die Nationale Volksarmee, 1990 übernahm die Bundeswehr. Einige Standorte blieben, andere wurden mit hoher EU-Förderung zu Gewerbegebieten umgebaut, wieder andere wechselten für einen Euro in den Besitz einer Entwicklungsgesellschaft. Das garantierte aber nicht immer die tatsächliche Entwicklung.

Eine Nachnutzung kommt schleppend in Gang, doch bleiben die Spuren der Zeit sichtbar. Manche direkt neben der Bundesstraße, andere sind tief in den weiten Wäldern Mecklenburgs versteckt. Hier begegnet man oft überraschendem: Wohnblöcke, Wachtürme, Kasernen, Hangars und Betonpisten. Oder auch einfach mal vier Treppenhäusern, an denen die Nationalsozialisten die Beständigkeit des Betons für den Bau ihrer Welthauptstadt »Germania« austesten wollten.

Vieles ist überwuchert und bewachsen, manches auch zerschlagen, demoliert und beschmiert. Für den Besucher ein spannendes Zeitdokument und ein kleines Abenteuer. Um viele der Orte ranken sich Mythen und Geschichten, an vielen entstanden technische Wunderwerke. Selbst die prunkvollen Seebäder an der Ostseeküste erlebten wechselvolle Zeiten.

Einzigartig in Norddeutschland: die zweistöckige Tanzlinde von Galenbeck (Kapitel 31)

VERHALTENSREGELN FÜR LOST PLACES

1. Behandeln Sie die Orte mit Respekt

Jedes Bauwerk und jedes Gebäude erzählen eine Geschichte aus vergangenen Tagen. Dies gilt es zu schützen. Und auch wenn es teilweise nicht so aussieht, aber jeder dieser Lost Places hat einen Eigentümer. Das sollte respektiert werden. Das beinhaltet vor allen Dingen, dass nichts zerstört oder gewaltsam geöffnet wird. Sind Fenster oder Türen verschlossen, sollte das auch so bleiben. Gehen Sie respektvoll mit dem Ort um.

2. Nehmen Sie nichts mit, lassen Sie nichts da

Wenn Sie etwas von einem Lost Place mitnehmen, und sei es noch so klein, ist es Diebstahl. Wie bereits in Punkt 1 gesagt, alle diese Orte haben einen Eigentümer. Daher gilt die Regel: Alles bleibt, wie es ist. Belassen Sie es bei den schönen Einblicken und Fotos, die Sie an dem Ort machen. Gleiches gilt auch umgekehrt: Lassen Sie nichts liegen. Keine Essensreste, keine Kaugummis, keine Kippenstummel.

3. Rauchen verboten

Das bringt uns zum nächsten Punkt: Rauchen verboten. Zollen Sie dem ehrwürdigen Ort Respekt und verzichten Sie für die Zeit, die Sie da sind, auf Rauchen. Kippenstummel brauchen nicht nur 15 Jahre zum Verrotten (sie sollten übrigens nirgends achtlos weggeworfen werden), sondern können schnell ein Feuer verursachen.

4. Keine Graffiti

Dass Sie nichts hinterlassen sollen, gilt auch für Kunstwerke an den Wänden. Man sprüht einfach nicht auf fremdes Eigentum, sei es noch so schön. Lassen Sie die Wände wie sie sind, sodass auch noch Menschen nach Ihnen den Ort so erleben können, wie er früher einmal war.

5. Seien Sie vorsichtig

Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das gilt vor allem bei Lost Places. Marodes Holz, verrostete Geländer, einsturzgefährdete Decken, lockere Böden (teilweise befinden sich noch Kellergeschosse darunter), eingeschlagene Fenster – die Liste der Gefahren solcher Orte ist lang. Seien Sie daher immer wachsam. Begeben Sie sich niemals in Gefahr für das eine Foto. Das ist es nicht wert. Treppen und obere Etagen sind eine gängige Gefahrenquelle. Schauen Sie sich den Zustand der Treppe und der Decke genau an. Nehmen Sie auch eine Taschenlampe für dunkle Räume und Keller mit.

6. Gehen Sie nicht allein

Es ist ratsam, immer mindestens zu zweit, besser noch zu dritt, einen Lost Place zu besuchen. Da gilt die alte Regel: Ist eine Person verletzt, bleibt die zweite vor Ort und die dritte holt Hilfe. Zudem weiß man nie, wen man vor Ort trifft. Plünderer, Spinner und betrunkene Jugendliche sind auch oft in Lost Places anzutreffen. Da ist es beruhigender, nicht allein unterwegs zu sein.

Gutshaus Kargow am Rande des Müritz-Nationalparks (Kapitel 25)

Reste der Richenberger Mühle an der Warnow (Kapitel 16)

7. Erregen Sie kein Aufsehen

Da viele Lost Places in Privatbesitz sind, gilt hier »Betreten verboten«. Auch, wenn das Tor angelweit aufsteht oder ein riesiges Loch im Zaun ist. An Orten, an denen das Zugangsrecht nicht ganz klar ist, ist es ratsam, sein Auto nicht direkt vor dem Gelände zu parken. Schauen Sie beim Betreten des Geländes auch immer, dass Sie niemand sieht. So vermeiden Sie unerwünschte Begegnungen und mögliche Konfrontationen mit der Polizei.

Ausrüstung

Wir empfehlen Folgendes:

• Festes Schuhwerk, hohe Socken (Schutz vor Zecken)

• Reißfeste Kleidung, ggf. leichte Regenjacke

• Kamera inkl. Zusatzakku, Speicherkarten, Stativ

• Proviant und Getränke (nehmen Sie aber alles wieder mit)

• Kopf- oder Stirnlampe für freie Hände

• Taschenlampe mit weitem Winkel für Keller und dunkle Räume

• Taschenmesser

• Aufgeladenes Handy (ggf. Powerbank)

• Notizblock und Stift

• Pflaster und Taschentücher für Verletzungen

• Mücken- und Zeckenspray

Die tausendjährigen Eichen im Park von Ivenack (Kapitel 11)

Nur noch Fassade: das Schloss Charlottenthal (Kapitel 30)

1

ES HÄLT EIN ZUG IM NIRGENDWO

Grenzbahnhof Schwanheide

Ein grauer Kasten, sie zu kontrollieren – das Gebäude der DDR-Grenzsicherung an der Bahnstrecke Hamburg–Berlin.

Schwanheide, Amt Boizenburg-Land, Landkreis Ludwigslust-Parchim Ort Zweedorfer Straße, 19258 Schwanheide GPS 53.4276, 10.6897 Anfahrt Mit der Bahn nach Schwanheide (Regionalbahn ab Hamburg, Rostock und Hagenow) oder mit dem Auto über die A24 bis Ausfahrt Zarrentin oder Gallin

Willkommen in der DDR! Zollgebäude am ehemaligen Grenzbahnhof Schwanheide

DER ERSTE HALT IN MECKLENBURG Herbst 1988. Ein grauer Tag, leichter Regen. Mein Zug von Büchen nach Berlin stoppte, kurz nachdem unsere Fahrt im Grenzbahnhof in Schleswig-Holstein begonnen hatte. Mitten in der Landschaft, wie es schien. Eine alte Diesellok sowjetischer Bauart zog die dunkelgrünen Personenwagen der Deutschen Reichsbahn. Es roch nach scharfem Desinfektionsmittel, die Fenster hatten eine gelbliche Patina, die die vorbeiziehende Landschaft mit einem Sepia-Filter überzog. Vom Bahnhof aus waren zwei, drei Backsteinhäuser zu sehen und dieser kantige Klotz neben dem Gleis.

»Schwanheide, hier ist Schwanheide! Werte Reisende, wir begrüßen Sie in der Deutschen Demokratischen Republik! Alle Reisende, die nicht nach Berlin fahren, werden aufgefordert, sofort auszusteigen, da dieser Zug bis Berlin nicht hält! Ich wiederhole …« – Das war die vorgeschriebene Durchsage bei der Einfahrt von Transitzügen nach West-Berlin. So berichtet es der ehemalige Fahrdienstleiter Norbert Weise auf seiner lesenswerten Internetseite. Vielleicht war es seine Stimme, die ich als Jugendlicher hörte, als ich erstmals nach Mecklenburg fuhr, wenn auch nur auf der Durchreise. Ein- und aussteigen durfte hier niemand, nur die Grenztruppen der DDR. Die Tür zu meinem Abteil wurde aufgeschoben. Ich reichte meinen Reisepass, hielt dem prüfenden Blick stand: »Sie fahren nach West-Berlin?« Ich bejahte, sonst säße ich ja im falschen Zug. Ich bekam meinen Stempel und nach angemessener Wartezeit heulte die Diesellok, die wegen ihres Motorenlärms den Spitznamen Taigatrommel trug, wieder auf. Fahrtrichtung Südost. Die Grenzsoldaten gingen wieder zurück in das klobige Gebäude neben dem Bahnsteig und warteten auf den nächsten Personenzug, der ihre Transitstrecke passieren würde. Wenn ich mich richtig erinnere, war das meine erste Einreise nach Mecklenburg, damals Bezirk Schwerin. Für meine vorherigen Fahrten nach West-Berlin habe ich südlichere Transitwege genutzt.

PERSPEKTIVWECHSEL Gut 15 Jahre später, im Sommer 2004, wurde ich selbst zum Mecklenburger. Ich zog auf die andere Seite der nun nicht mehr vorhandenen Grenze. Meine Reisen begannen fortan in Schwerin, das Ziel war meistens Hamburg oder das Ruhrgebiet. Heute rauschen die IC- und ICE-Züge auf ihrer Fahrt durch die weite Landschaft am Bahnhof Schwanheide einfach durch. Nur die Regionalbahn hält noch an. Der kantige Klotz des Grenzabfertigungsgebäudes besitzt schon keine Fenster mehr, Gerümpel stapelt sich davor. Für einige Zeit prangte ein Werbeschild eines Investors an der Fassade, nach rund zwei Jahren war auch das verschwunden. Dabei klingt es doch schön: Schwanheide. Das hört sich an wie Wellness-Urlaub, glückliche Kindheit auf dem Lande. Ihr Tor nach Mecklenburg! Was wäre hier, an der Nun-nichtmehr-Grenze wohl alles möglich? Offenbar nichts, wozu dieser Kasten mit viel Vergangenheit als Zukunft dienen könnte. So bleibt er beim Halt aus der Regionalbahn für einige Minuten sichtbar. Oder man nutzt die gute Verkehrsanbindung und steigt bei der nächsten Durchreise einfach mal aus. Denn auch die Perspektive von der Rückseite erlaubt einige Einblicke.

Die Rückseite: Grenzgebäude von der Straße aus gesehen

SCHUTZWEICHE IN DEN SCHOTTER An einer der am strengsten bewachten Grenzen der Welt mussten auch im Grenzbahnhof besondere Vorkehrungen getroffen werden. So waren mehrere Schutzweichen auf den Gleisen angebracht, die in ihrer Grundstellung im Schotter endeten. Ein Zug, der ohne offizielle Genehmigung losfuhr, sollte also entgleisen. Nur die im Gebäude stationierten Grenztruppen der DDR durften die Genehmigung zum Stellen der Weichen für die Züge in Richtung Westen erteilen. Alle grenzüberschreitenden Züge wurden zudem strengstens kontrolliert. Neben der Passkontrolle der Reisenden wurde die Unterseite der Waggons von Hundestaffeln untersucht. Nachts beleuchteten starke Scheinwerfer die Wagen von außen. Erst wenn die Passkontrolleinheit die Weiterfahrt erlaubte, gab der Grenzkommandant die Weiche frei. Der Fahrdienstleiter durfte nun ihre Position auf das weiterführende Gleis stellen. Die Kommunikation mit der Betriebsstelle in Büchen fand über eine Telefonleitung statt. Für jeden Zug sah das Meldeverfahren das Anbieten, Annehmen und Abmelden vor. Alle Telefonate wurden aufgezeichnet. Die Sicherheitsorgane wollten so Gespräche zwischen Ost und West kontrollieren. Gemeinsame Absprachen über geplante Fluchtversuche beispielsweise sollten sofort bemerkt werden.

DURCHBRUCH LOK 234 Die Sorge über eine mögliche Flucht an einem Grenzbahnhof war durchaus berechtigt. Im Dezember 1961 gelang 25 Personen ein Durchbruch über ein ungenutztes Gleis bei Oranienburg. Unter ihnen waren auch der Lokführer und der Heizer. Ein Interzonenzug von Hamburg wurde auf diesem Weg nach West-Berlin entführt. Diese abenteuerliche Flucht wurde als Durchbruch Lok 234 verfilmt.

Das besondere Erlebnis

Schwanheide liegt auf dem internationalen Radfernweg Iron Curtain Trail, der Europa vom norwegischen Kirkenes an der Barentsee bis zum Schwarzen Meer entlang des damaligen Grenzverlaufs zwischen Ost und West verbindet. Das Teilstück entlang der Grenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ist 160 Kilometer lang und verbindet die Ostsee bei Lübeck mit der Elbe bei Boizenburg. Genau an der Grenze bei Schwanheide liegt das Kleine Grenzmuseum. Mehrere Infotafeln erzählen die Geschichte der Grenze in diesem Gebiet. Ein eigener Audio-Guide für das kleine Freilichtmuseum ist über das Handy abrufbar (Adresse: Am Gleis 1, 21514 Bröthen).

Auch nicht besser in Schuss: Gebäude auf dem Bahnhofsgelände Schwanheide

2

UT MINE FESTUNGSTID

Volksdichter Fritz Reuter in der Festungshaft zu Dömitz

Idyllisch in den Elbauen liegt die Festungsstadt Dömitz. Doch hat die bewegte Geschichte ihre Spuren in der südlichsten Stadt Mecklenburgs hinterlassen.

Dömitz, Landkreis Ludwigslust-Parchim Ort An der Festung 1, 19303 Dömitz GPS 53.1407, 11.2455 Anfahrt Mit dem Auto über die B191

Reste der Eisenbrücke über die Elbe bei Dömitz

UT MINE FESTUNGSTID In diesem Werk erzählt der mecklenburgische Volksdichter Heinrich Ludwig Christian Friedrich, genannt Fritz Reuter, seine Jahre in der Festungshaft. Sieben Jahre dauerte sie, zwei davon verbrachte er in der heute noch gut erhaltenen Festung Dömitz. Er wurde zum Tod durch das Beil verurteilt, aus Gnade wurde das Urteil aber auf 30 Jahre Festungshaft herabgesetzt. Sein Vergehen war die Mitgliedschaft im Jenaer Studentenbund »Germania«, der für Krawalle bekannt war. Dieser wollte nicht weniger als die Errichtung eines demokratischen deutschen Staates anstelle vieler fürstlicher Kleinstaaten. Es war das Jahr 1833. Reuter war noch jung, gerade einmal 23, als er wegen Majestätsbeleidigung angeklagt wurde. Im Alter von 30 Jahren wurde er amnestiert. Zeit zum Nachdenken hatte er in Haft also reichlich. Doch erst 1862, also zwölf Jahre nach der Entlassung, erschien sein Werk Ut mine Festungstid (Aus meiner Festungszeit).

FESTUNG AUS ROTEM BACKSTEIN