9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Hatje Cantz Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: E-Books

- Sprache: Deutsch

Louise Bourgeois wurde am 25. Dezember 1911 geboren. Aus Anlass ihres 100. Geburtstages erscheint dieses Buch, das zentrale Themen des Schaffens der im letzten Jahr gestorbenen Künstlerin behandelt: die Verarbeitung ihrer Lebensgeschichte, ihre Auseinandersetzung mit anderen Künstlern und die Umsetzung ihrer Emotionen in Kunstobjekte. In neun Kapiteln werden exemplarische Werke behandelt und in den Kontext der Kunstgeschichte gestellt, indem sie mit Werken aus der Sammlung Beyeler konfrontiert werden. So wird deutlich, dass Louise Bourgeois nicht nur den für die Kunst der Moderne wichtigen Gegensatz zwischen Figuration und Abstraktion aufgehoben hat; sie hat auch dazu beigetragen, der modernen Kunst eine eigentümliche Interpretationsebene neben dem rein Sichtbaren zu geben. Das Buch ist eine Einführung in das Leben und Werk einer der bedeutendsten Künstlerpersönlichkeiten unserer Zeit. (Englische Ausgabe ISBN 978-3-7757-3312-0 ) Ausstellung: Fondation Beyeler, Basel/Riehen 3.9.2011 – 8.1.2012 Sprache: Deutsch

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 93

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Louise Bourgeois

Ulf Küster

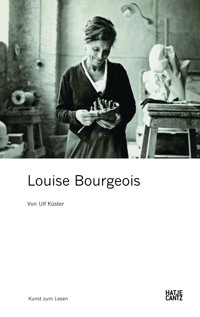

Verlagslektorat: Regina Dorneich | Verlagsherstellung: Christine Emter | E-Book-Produktion:LVD GmbH, Berlin | © 2012 Hatje Cantz Verlag, Ostfildern, und Ulf Küster; für die abgebildeten Werke von Francis Bacon: The Estate of Francis Bacon / VG Bild-Kunst, Bonn; von Louise Bourgeois: Louise Bourgeois Trust, New York / VG Bild-Kunst, Bonn; von Alberto Giacometti: Fondation Giacometti / VG Bild-Kunst, Bonn; von Fernand Léger: VG Bild-Kunst, Bonn; von Barnett Newman: VG Bild-Kunst, Bonn; von Pablo Picasso: Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn; sowie bei den Künstlern oder ihren Rechtsnachfolgern | Erschienen im Hatje Cantz Verlag, Zeppelinstraße 32, 73760 Ostfildern, Deutschland / Germany, Tel. +49 711 4405-200, Fax +49 711 4405-220, www.hatjecantz.de | ISBN 978-3-7757-3311-3 (E-Book, deutsch) | ISBN 978-3-7757-3151-5 (Print, deutsch) | ISBN 978-3-7757-3312-0 (E-Book, englisch) | ISBN 978-3-7757-3227-7 (Print, englisch) | Made in Germany | Umschlagabbildung: Louise Bourgeois 1967 in Carrara, ihr Werk Germinal, 1967, betrachtend | Frontispiz: Alex Van Gerlder, Louise Bourgeois, 2009 | Für externe Links können wir keine Haftung übernehmen. Die Inhalte der verlinkten Seiten sind ausschließlich von deren Betreiber zu verantworten.

Ermöglicht durch die großzügige Unterstützung von

Louise Bourgeois

Von Ulf Küster

Für A. Dieses Buch ist der Erinnerung an meine Großmütter Gertrud und Maria gewidmet.

1Louise Bourgeois, 2009 (Foto: Alex Van Gelder)

Begegnungen und Nichtbegegnungen

Auf der Kunstmesse Art Basel im Jahr 2007, ein Moment derStille und Konzentration: Louise Bourgeois’ BuchOde à la Bièvre.Mit einem mich so im Innersten treffenden, eindrücklichen Werk hatte ich nicht gerechnet: Ein Buch, das aus einer Folge von Textilien besteht, die zu Bildern zusammengenäht sind. Die Textilien stammen von Kleidern, die von der Künstlerin irgendwann einmal in ihrem Leben getragen worden waren.

An der Bièvre, einem kleinen Flüsschen südlich von Paris, das in die Seine mündet, lag das Haus der Familie von Louise Bourgeois’ Eltern. Der Garten war für Louise und ihre Geschwister Kindheitsparadies; seine Lage, direkt am Wasserlauf, war notwendig für den Beruf der Eltern, die sich auf die Restaurierung von Tapisserien spezialisiert hatten. Das tanninhaltige Wasser wurde zum Färben und Waschen der Teppiche gebraucht. Heute gibt es das alles nicht mehr; die Bièvre, die schon damals durch ein System von Wehren reguliert wurde, ist heute vollständig kanalisiert und zugedeckt, der Garten wohl nur noch in Resten vorhanden.

Bourgeois’ Ode à la Bièvre ist eine bewegende Anrufung und Vergegenwärtigung von Vergangenheit im Sinne Henri Bergsons: In der Künstlerin, ihren Erinnerungen, den Kleidern, die sie bewahrt und zu Bildern verarbeitet hat, scheint die Dauer, durch die die Gegenwart in der Vergangenheit begründet wird, in besonderer Weise sichtbar zu sein. Meine Begeisterung darüber stand am Anfang eines Prozesses des Lernens über ihr Werk, des Lernens von Louise Bourgeois und über sie, auf dessen Weg die Ausstellung liegt, zu der dieses Buch erscheint.

Anfang 2008 konnte ich Louise Bourgeois in New York besuchen. Jerry Gorovoy, ihr engster Mitarbeiter und Vertrauter, empfing mich am Eingang des schmalen Reihenhauses im Stadtteil Chelsea, in dem sie seit 1962 lebte. Louise habe den ganzen Tag gearbeitet, sagte er mir, während wir einen schmalen Gang in ein hinteres höhlenartiges Zimmer gingen, wo er auf eine Anzahl zum Trocknen verteilte Blätter deutete, auf denen mit roter Wasserfarbe Umrisse von Frauenkörpern gemalt worden waren, mit großen Brüsten, schwanger, die Embryonen in den Bäuchen sichtbar. Auch der Geburtsvorgang war dargestellt; alles machte einen triefenden, tröpfelnden Eindruck, und der Gedanke lag nahe, hier sei mit Blut gemalt worden. Erst dann sah ich die Künstlerin, die in ein graues Gewand gehüllt mit einer Art Turban auf dem Kopf an einem von einer Lampe beschienenen kleinen Tisch links im Raum saß, vor dem Eingang in die Küche. Vor ihr lagen Pinsel und eine runde Plastikschale, in der die rote Farbe angerührt war, mit der sie gemalt hatte.

Louise Bourgeois wirkte auf mich sehr klein und sehr zerbrechlich. Ich durfte mich ihr gegenüber an den Tisch setzen. Gesprächig war die Künstlerin nicht sehr; sie hatte die Arme aufgestützt und hielt ihre Hände so über der Stirne, als würde sie mich im Sonnenlicht angestrengt aus großer Ferne intensiv beobachten. Dadurch wurde auch ich nicht gerade mitteilsam: Die große Ausstrahlung, die von meinem Gegenüber ausging, empfand ich als ziemlich einschüchternd. Das Übliche, das man so sagt, wenn man Künstler in Ateliers besucht – meistens die größten Plattitüden –, schien hier überhaupt nicht angebracht. Die unvermittelte Intimität der Werke um mich herum ließ mich ebenfalls eher verstummen als sprechen. Hier wurden die Dinge schonungslos beim Namen genannt, ganz direkt: der Schmerz, die Anstrengung, das Blut, aber auch die Zartheit und Verletzlichkeit, alles, was den Anfang jeden Lebens wohl bestimmt. Schließlich unterhielten wir uns ein bisschen über die Fondation Beyeler. Sie sagte, dass sie sich freue, dort eine Ausstellung haben zu können, und wir sprachen über Alfred Barr, den Gründer des Museum of Modern Art in New York, einen ihrer frühen Förderer in Amerika. Sie sei doch wohl ein bisschen in ihn verliebt gewesen, fragte Jerry, aber davon wollte Louise Bourgeois in diesem Moment nichts wissen und machte eine unwirsche Handbewegung.

Vor allem ist mir Louise Bourgeois’ Alter in Erinnerung geblieben: Ich wusste ja, dass sie sehr betagt war, als ich sie besuchte, aber ich hatte das Gefühl, einer über die Maßen uralten Person zu begegnen. Dabei bedeutet das gar nicht, dass ich das irgendwie als negativ empfunden hätte. Nein, hier war jemand profund alt; ihre Hände, ihr Gesicht, ihr Blick, all’ das gab mir den Eindruck, einer unermesslich erfahrenen Person gegenüberzusitzen, einer wirklich weisen Frau, der man glaubt, sonst nur im Märchen begegnen zu können.

Eine weitere, sehr erstaunliche Begegnung folgte im Oktober 2010 – post mortem. Jerry Gorovoy hatte mir erzählt, man habe kurz vor dem Tod der Künstlerin am 31. Mai 2010 in ihrem Haus eine große Menge beschriebener Blätter gefunden, offensichtlich Notizen, die sie vor allem im Zusammenhang mit einer Psychoanalyse niedergeschrieben hatte. Dass sie in psychiatrischer Behandlung gewesen war, wusste man, und weil man 2004 einen ersten Teil der Notizen bei ihr gefunden hatte, wusste man auch, dass sie ihre Therapie durch diese Notizen leidenschaftlich intensiviert und verarbeitet hatte. Neu war, dass sie offenbar viel länger als angenommen in Therapie war: sehr oft von 1952 bis 1966 und in unregelmäßigen Abständen bis 1982; überraschend auch die Menge der Notizen, mehrere Hundert lose Blätter. Man hatte der Künstlerin vor ihrem Tod zu ihrer Freude noch daraus vorgelesen.

Während einiger sehr intensiver Tage durfte ich versuchen, mir eine Art Überblick über dieses Material zu verschaffen, und auch in ihren Tagebüchern lesen. Der Eindruck war erschütternd: In ihren Aufzeichnungen – ein teilweise recht wildes Gemisch aus Französisch und Englisch – begegnet man einer Frau, die, geschüttelt von Angstattacken und verfolgt von Traumata, ihre Aggressionen nur schwer unter Kontrolle halten konnte. Die sich immer weiter auftürmenden Vorwürfe, Selbstvorwürfe, Beschwörungen und Selbstbeschwörungen, die Qualen der Eifersucht und des Neides, die Rachefantasien, der Hass und der Selbsthass sind für den Leser nur schwer zu ertragen. Wie die Helden der antiken Mythologie scheint sie von Erinnyen und anderen schrecklichen Gottheiten verfolgt worden zu sein:

»Das Biest in mir, das mich in der Nacht aufweckt, das ist derHass.«1

Dabei ist der Mut zu bewundern, sich in dieser Weise zu sich selbst zu bekennen. Und die schonungslose Offenheit und Präzision, mit der hier seelische Abgründe aufgedeckt werden und Emotionen in Worte, in Schrift, umgesetzt werden, scheint am Anfang eines sehr bewussten Prozesses zu stehen, der zu einem Werk führt, dessen Wurzeln im Unbewussten liegen. Dass solche schriftlichen Äußerungen eine bestimmte Funktion im kreativen Prozess haben und dass dieser kreative Prozess Teil einer Strategie ist, Traumata zu überwinden, wird bei der Lektüre immer deutlicher. Und es ist nicht so, dass ihre Notizen nicht einem strengen Willen zur Ordnung unterworfen sind; oft sind Aphorismen, ja Gedichte das Resultat, wie bei der Notiz vom 16. September 1994:

»Art is the

acceptance

of solitude

You express your

solitude

by being

an artist

if you can

if you have it in

you.«2

Kunst heißt

Die Einsamkeit akzeptieren

Man zeigt seine

Einsamkeit

Durch das

Künstlersein

Wenn man das kann

Wenn man das in sich hat.

Die Tagebücher, die in Schreibkalendern geführt wurden, sind mehr auf tägliche Begebenheiten bezogen, oft auch durch Reflexionen kommentiert. Das ist auch schon beim frühesten erhaltenen Tagebuch der Fall. Es stammt aus dem Jahr 1923, als Louise Bourgeois elf Jahre alt war. Sie muss ein außergewöhnliches Kind gewesen sein, ziemlich altklug, und sie war sich ihrer Andersartigkeit durchaus bewusst. Sie schreibt von ihren depressiven »schwarzen« Gedanken, den »Idées noires«. Am 23. Dezember, kurz vor ihrem zwölften Geburtstag, sieht sie ein »Licht die Treppe herabsteigen« und alarmiert das ganze Haus.3

Besonders aufschlussreich ist der Eintrag vom 14. Dezember 1923. Sie war an einer Grippe erkrankt und schrieb wohl unter dem Einfluss von hohem Fieber:

»Ich verzweifle, aber ich kann den Mut nicht finden nachzudenken, dabei habe ich eine ganze Menge zu denken. Die Leute, die dieses Tagebuch lesen werden, werden sicher denken, diesem Kind steigt etwas zu Kopf, sie hat nichts anderes zu tun, als zu schlafen, zu spielen, zu essen – aber überhaupt nicht, ich habe manches zu bedenken, Geheimnisse zu ergründen, alle diese Sorgen sind nicht groß für euch, aber für mich ist das nicht das Gleiche.«4

Jerry Gorovoy nahm mich während meines Lektüreaufenthaltes im Louise Bourgeois Archive mit zu einem erneuten Besuch ihres Hauses, das zum großen Teil noch in dem Zustand erhalten war, als sie starb. Zwölf Jahre vor ihrem Tod war sie das letzte Mal außer Haus gewesen. Das Zimmer ihres Mannes Robert Goldwater, des bedeutenden Kunsthistorikers, betrat sie seit dessen Tod 1973 nur sehr selten; sie hatte sich also selbst zur Gefangenen im eigenen Haus gemacht. Ihr Bett erschien mir winzig, wie eingemauert in eine Wand aus Büchern, hauptsächlich französische Literatur in Ausgaben aus dem 19. Jahrhundert, Victor Hugo, Honoré Balzac und anderes. Der kleine Waschtisch auf einem dünnen Gestell ließ mich an ihre SkulpturengruppeMaisons fragilesvon 1978 denken. Und Jerry wies mich darauf hin, dass das Haus eigentlich eine »Ur-Zelle« ist – das Modell, auf die sich ihre Rauminstallationen zurückführen lassen, die sie als »Cells« bezeichnet hat und mit denen sie sich vor allem in den 1990er-Jahren beschäftigt hat.

Reste einer weiteren »Ur-Zelle« sah ich im darauffolgenden Dezember in Paris: Einer dieser geheimnisvollen Orte, auf die man in dieser Stadt immer wieder stößt.5 Louise Bourgeois’ Familie lebte seit ihrem Geburtsjahr 1911 eine Zeit lang in einer Wohnung über dem Café de Flore, später der bevorzugte Aufenthaltsort der Existentialisten um Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre. Im Haus daneben: 174, Boulevard St.-Germain, befand sich die Maison Louis Bourgeois, das Geschäft für alte Tapisserien, das die Eltern betrieben. Heute ist hier eine Buchhandlung. Einen kleinen Teil der Geschäftsräume hatte Louise 1938 für sich abgetrennt und dort eine Galerie eröffnet, in der sie Druckgrafik und Bilder von Delacroix, Matisse, Redon, Valadon und Bonnard verkaufte. Der Eingang ist im linken Schaufenster der Buchhandlung noch zu sehen, und den Türgriff kann man immer noch drücken, auch wenn sich die Tür nicht mehr öffnet. Kurz nach der Eröffnung war hier Robert Goldwater durch die Galerie gegangen, und hier hatte er Louise Bourgeois kennengelernt, die ihm nach ihrer Heirat noch im selben Jahr 1938 nach New York folgte.6