Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Diana Heller

- Sprache: Deutsch

An einem Bachufer im Mühlviertel werden Knochen freigespült, der Schädel weist schwere Brüche auf. Schnell findet die Polizei heraus, dass es die Überreste einer Jugendlichen sind, die vor 14 Jahren verschwand. Damals glaubten alle, Stefanie sei weggelaufen. In ihrem Tagebuch entdeckt die Polizei Hinweise darauf, dass Nora, die zur selben Clique wie Stefanie gehörte, etwas mit deren Tod zu tun hatte. Als Diana versucht, Beweise für die Unschuld ihrer Freundin Nora zu finden, kommt sie dem Mörder so nahe, dass dieser erneut zuschlägt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 313

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

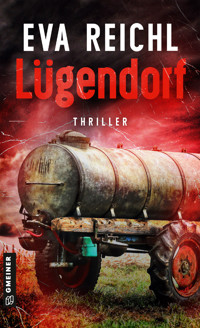

Eva Reichl

Lügendorf

Thriller

Zum Buch

Späte Wahrheit Diana Heller ist in ihr Heimatdorf im Mühlviertel zurückgekehrt und hat sich dort ein altes Haus gekauft. Während einer Regenphase werden vom Hochwasser menschliche Überreste in der Nähe des Dorfes freigespült. Die Polizei findet heraus, dass die Knochen von Stefanie Sipenthaler stammen, einer seit 14 Jahren vermissten Freundin von Diana und Nora Schwarrer. Aufgrund von Stefanies Tagebucheinträgen glaubt die Polizei, dass Nora etwas mit ihrem Tod zu tun hat. Diana versucht, Beweise für Noras Unschuld zu finden, und redet mit allen aus der damaligen Clique. Dabei holt sie die Vergangenheit ein, denn vor Stefanies Verschwinden scheint nicht alles so gewesen zu sein, wie sie es in Erinnerung hat. Als Diana benommen neben einer weiteren Leiche im Wald aufwacht, ist klar, dass sie bei ihrer Suche nach der Wahrheit Stefanies Mörder zu nahe gekommen ist.

Eva Reichl wurde in Oberösterreich geboren und lebt mit ihrer Familie im unteren Mühlviertel. Nach einer kaufmännischen Ausbildung arbeitet sie heute als Controllerin. Ihre Leidenschaft für kreative Ausdrucksformen unterschiedlicher Art entdeckte sie schon früh. Mit ihrer Mühlviertler Krimiserie um Chefinspektor Oskar Stern und den Thrillern rund um Diana Heller verwandelt sie ihre Heimat, das wunderschöne Mühlviertel, in einen Tatort getreu dem Motto: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Böse liegt so nah?

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Katja Ernst

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Edgar G Biehle / shutterstock.com

ISBN 978-3-8392-7916-8

Zitat

»Das absurde Verbrechen ist wie Religion.

Unglaublich, aber faszinierend.«

Alfred Hitchcock

Prolog

Der Spaten stach immer wieder zu und bohrte sich in den Boden. Schaufel für Schaufel warf die Gestalt die dunkle Erde zur Seite. Sie würde erst damit aufhören, wenn das Loch groß genug war.

Die Person schwitzte. Weniger wegen der Anstrengung, sondern vielmehr wegen der Angst, entdeckt zu werden. Die Dunkelheit schützte sie und trieb sie gleichzeitig an, denn sie war vergänglich. Ein paar Stunden noch, dann würde die Morgendämmerung einsetzen und die Gegend von Neuem zum Leben erwachen. Bis dahin musste hier alles so aussehen wie vorher. Sämtliche Spuren mussten beseitigt sein.

Doch halt!

Mischte sich in das Plätschern des Wassers ein anderes Geräusch?

War da jemand?

Der Gräber hielt inne und blickte hoch. Rasch schaltete er die Taschenlampe aus, um nicht entdeckt zu werden. Er wollte kein unnötiges Risiko eingehen und verharrte im Dunkeln, bis er sich sicher war, dass er sich das Geräusch eingebildet hatte.

Da war niemand.

Nur er und die Leiche.

Und das Plätschern des Bachs.

Die Person schaltete die Taschenlampe wieder ein und grub das Loch tiefer. Ihre Arme schmerzten. Sie vermied es, einen Blick zur Seite zu werfen, denn dort lag der Leichnam. Das Gesicht von Blut überströmt. Aus der Wunde am Kopf war es gelaufen, bis das Herz aufgehört hatte, es durch den Körper zu pumpen. Die Gestalt bildete sich ein, das Blut riechen zu können, wenn sie die Leiche anschaute. Doch hier beim Bach wurde dieser Geruch vom Duft der Natur überlagert. Von den Bäumen, den Sträuchern. Den vielen unterschiedlichen Gewächsen. Sogar die Erde roch besser als der Tod.

Der Gräber keuchte. Das Loch war tief genug. Es würde sein Opfer verschlingen. Er warf den Spaten beiseite und stellte sich vor die Tote. Schaute auf sie hinab und unterdrückte die aufsteigenden Gefühle.

Dafür war es jetzt zu spät!

Er packte die Leiche unter den Achseln und zog sie in das ausgehobene Grab. Dann begann er, die Erde ein weiteres Mal auf die Schaufel zu laden, und warf sie auf den Körper. Auf die Arme. Das Gesicht. Auf die leblosen Augen, die ihn anklagend anstarrten.

1. Kapitel

Regentropfen hämmerten auf das Dach des alten Hauses. Ich saß in meinem gemütlichen Ohrensessel im Wohnzimmer und lauschte dem Rhythmus.

Bam. Bam. Bam.

Das Klopfen wirkte beruhigend auf mich, weil ich nicht hinausgehen musste und es mir hier drinnen bequem machen konnte.

Bam. Bam. Bam.

Es regnete seit Wochen, sodass mancherorts die Bäche und Flüsse über die Ufer getreten waren und Wiesen sowie Felder in Sumpflandschaften verwandelt hatten. Erst in den letzten Tagen war der Regen weniger geworden, und das Wasser zog sich langsam zurück.

In kurzen Regenpausen war ich auf das Dach geklettert und hatte kaputte Ziegel ausgewechselt. Am Plafond des Wohnzimmers waren die Flecken des eindringenden Wassers noch gut zu sehen, ebenso auf dem Holz des Fußbodens. Die Nässe hatte dort unansehnliche Ränder hinterlassen, nun aber blieb es hier drinnen trocken.

Ich nahm einen Schluck von dem Glas Zweigelt in meiner Hand und blickte durch das Fenster auf das Dorf. Tropfen rannen die Scheibe hinab und verhinderten eine klare Sicht.

Ich hatte mir das alte Haus am Dorfrand gekauft, weil es an der Zeit gewesen war, aus dem Bauernhof meiner Eltern auszuziehen. Nicht weil es dort zu eng geworden wäre, sondern weil der Hof, seit Oliver nicht mehr da war, nicht mehr mein Zuhause war. Weil der Traum, daraus eine Biolandwirtschaft zu machen, mit ihm gestorben war.

Mein Bruder hatte an meiner Stelle den Hof übernommen. Ich war dort nur noch Gast, wie heute Abend. Da war ich zum Essen eingeladen. Ohne Oliver. Denn der lag seit fünf Jahren unter der Erde.

Als ich das erste Mal von zu Hause ausgezogen war, war es eine Flucht vor meinen Erinnerungen an mein Leben mit Oliver gewesen, aber vor allem vor den Erinnerungen an seinen gewaltvollen Tod. Ebenso war ich vor den Dorfbewohnern geflohen, die mir mit Misstrauen begegnet waren. Und vor meiner Familie, die mich zwar hatte beschützen wollen, es aber nicht gekonnt hatte.

Vor einem Jahr war ich in meine Heimat zurückgekehrt und wieder bei meinen Eltern im Bauernhof eingezogen, weil es mir zu jenem Zeitpunkt als das Richtige erschienen war.

Doch Dinge ändern sich.

Menschen ändern sich.

Immer häufiger hatten wir gestritten. Ich mit meinem Bruder Alexander, mit Vater, Mutter. Kaum mit Florian. Der Lebensgefährte meines Bruders war eine gutmütige Seele und der ruhige Pol in unserer Familie. Mutter hatte Alexander in einem unbeschwerten Moment angedroht, dass er, falls er sich von Florian trenne, aus dem Hof ausziehen müsse und nicht Florian. Florian dürfe bleiben, hatte sie gesagt. Als mir das einfiel, lächelte ich.

Meine Familie war nicht perfekt, mit Oliver aber wäre sie es gewesen, und wenn wir irgendwann Kinder bekommen hätten, wäre mein Glück vollkommen geworden.

Doch das Schicksal hatte andere Pläne.

Bei diesem Gedanken verschwand das Lächeln aus meinem Gesicht, und ich trank erneut vom Rotwein, um die trüben Erinnerungen zu verscheuchen.

In dem renovierungsbedürftigen Gebäude hatte ich mir ein neues Zuhause erschaffen wollen. Seither verbrachte ich jede freie Minute damit, aus den alten Gemäuern eine bewohnbare Bleibe zu machen. Mein Plan war, das Meiste allein zu schaffen, ich wollte unabhängig sein und mir beweisen, dass ich ohne die Hilfe meiner Familie klarkam.

Kälte, Sonne und Regen hatten der Bausubstanz über die Jahre zugesetzt. Das Holz war an manchen Stellen morsch, der Putz bröckelig, und an Schlechtwettertagen blies der Wind durch die undichten Fenster.

Als ich das Haus besichtigt hatte, war es ohne funktionierende Heizung gewesen, und warmes Wasser hatte es nur gegeben, wenn im Küchenherd ein Feuer brannte. Maria Kalross, die früher hier gewohnt hatte, war schon vor Jahren gestorben, und seither hatte niemand mehr in das Haus einziehen wollen. Niemand vom Land und schon gar keiner aus der Stadt.

Die Erben hatten mir das Gebäude trotz der unübersehbaren Mängel wie ein luxuriöses Schloss angepriesen, und jeder Vernunft zum Trotz hatte ich mich in es verliebt. Weil es mir nach all der Leere, die ich in den letzten fünf Jahren tief in mir gespürt hatte, eine Aufgabe schenkte.

Während ich Rotwein trank und meinen Gedanken nachhing, hörte es auf zu regnen, wie es die Wettervorhersage prophezeit hatte. Die Sonne blinzelte das erste Mal seit Tagen durch die Wolken und ließ die Landschaft silbern glänzen. Darauf hatte ich gewartet, denn ich wollte zu Fuß zum Bauernhof meiner Eltern gehen und unterwegs die frische Luft genießen.

Der Hof lag ein wenig außerhalb des Dorfes, ich war die Strecke in meiner Kindheit unzählige Male gelaufen. Zur Schule oder wenn Mutter mich zum Bäcker geschickt hatte, um Semmeln zu holen. Später als Teenager war ich mit dem Fahrrad ins Dorf geradelt, um mit meinen Freunden abzuhängen, und heute würde ich den Weg gehen, um mit meiner Familie zu Abend zu essen.

Ich stellte das leere Weinglas in die Spüle und zog mir im Schlafzimmer frische Sachen an, dabei fiel mein Blick auf das Foto im silbernen Rahmen auf meinem Nachtkästchen. Es war kurz vor Olivers Tod aufgenommen worden. Mit den Fingern fuhr ich über sein lächelndes Gesicht. Wärme und Zuneigung erfüllten mich, aber auch Schmerz. Doch er tat nicht mehr so weh wie früher.

Obwohl die Löcher zwischen den Wolken immer größer wurden, schlüpfte ich in Gummistiefel und warf mir eine Regenjacke über. Sollte es erneut regnen, wäre ich gewappnet. Ich trat vor die Tür und ging die Straße hinunter bis zum Dorfplatz. Dort bog ich nach dem einzigen Café, das es bei uns gab, rechts ab, und ließ schon bald die letzten Häuser hinter mir.

Noch hatte ich reichlich Zeit und schlenderte auf dem ausgetretenen Pfad den Bach entlang. Kinder nutzten die Regenpause und bauten am Bachufer eine Burg aus Steinen, Schlamm und Ästen. Ihre Füße steckten wie meine in Gummistiefeln, nur leuchteten ihre fröhlich rot und gelb. Ihr Lachen gipfelte in vergnügtem Quietschen, weil das Wasser beim Hüpfen in ihre Gesichter spritzte.

Ich erreichte die Brücke, die ich queren musste, und schaute von oben auf den Bach hinab, der Schlamm und kleine Äste mit sich führte. Der Pegel war gesunken, was ich am niedergedrückten Gras und den umgeknickten Stauden am Ufer erkannte. Wenn es von nun an trocken bliebe, würde der Bach schon bald seinen Normalstand erreichen.

Ein Schrei ließ mich hochschrecken. Ich drehte mich um.

Was war passiert?

Warum hatten die Kinder geschrien?

Ich zählte sie … zwei … drei …

Wie viele waren es gewesen, als ich ihnen vom anderen Ufer beim Spielen zugeschaut hatte?

Drei?

Oder vier?

Sie waren aufgeregt, schrien noch immer, gestikulierten wild mit ihren Armen. Dann entdeckten sie mich und liefen auf mich zu.

Ich eilte ihnen entgegen und blickte dabei aufs Wasser, um zu schauen, ob ich etwas bemerkte. Ob eines der Kinder hineingefallen war und vielleicht nicht schwimmen konnte. Ob ich Arme oder Beine sah, einen Kopf, der unterzugehen drohte …

»Was ist los?«, rief ich ihnen zu und hoffte, dass ein harmloser Vorfall ihre Aufregung verursachte. Dass sie einen Ball verloren hatten, der vom Wasser fortgerissen worden war. Oder dass ein Handy in den Bach gefallen war.

»Dort liegt was«, schrie eines der zwei Mädchen, als ich nur noch wenige Meter entfernt war.

»Ein Monster«, rief das andere.

»Ein Toter«, meinte der Junge, als wir uns gegenüberstanden. »Er hat uns ang’schaut!«

In ihren Gesichtern sah ich Angst und Ekel. Die Kinder konnten nicht still stehen, sie hüpften von einem Bein auf das andere. Etwas hatte sie zutiefst erschreckt und durcheinandergebracht. Etwas, das tot sein sollte und sie dennoch angesehen hatte …

»Wo?«, fragte ich.

Der Bub deutete zu der Stelle, an der sie zuvor gespielt hatten. »Bei der Wasserburg!«

»Ich schaue mir das an und ihr bleibt hier«, sagte ich streng, weil ich nicht wollte, dass sie mitkamen. Dass sie noch einmal einen Blick auf das warfen, was ihnen so einen Schrecken eingejagt hatte, und dadurch aus ihren Ängsten Albträume wurden.

Die Mädchen und der Junge nickten.

Ich ging los. Bereitete mich auf das Schlimmste vor.

Entlang des Ufers entdeckte ich nichts, was einem Monster ähnelte, wobei mir klar war, dass dieser Begriff nur ein Ausdruck ihrer Hilflosigkeit gewesen war. Die Kinder hatten etwas gesehen, was ihnen fremd war. Das ihre Vorstellungskraft überstieg und sie nach Vergleichbarem suchen ließ, das ihnen ähnlich große Angst einjagte. Ein Monster eben!

Ich erreichte die halbfertige Wasserburg. Gebäudeteile aus Ästen, Blättern und Farnen ragten aus dem Bachufer. Mit Erde vermengte, gestapelte Steine bildeten einen Graben, der mit aus dem Bach abgeleitetem Wasser gefüllt war und wohl zum Schutz der Burg dienen sollte. Das hatten sich die Kinder von echten Schlössern und Ruinen abgeschaut, von denen es im Mühlviertel reichlich gab. Aber nirgendwo sah ich einen Toten.

Ich wandte mich zu den Kindern um, sie warteten an der Stelle, an der ich sie zurückgelassen hatte, und beobachteten mich.

Mein Blick fiel auf den Schlamm und den Schotter, in den sich meine Gummistiefel gruben. Trübes Wasser flutete die Vertiefungen. Wenige Schritte von mir entfernt hatten die Kinder Bachsteine aufgetürmt und mehrere Pflanzen ausgerissen, wahrscheinlich hatten sie nach Baumaterial für die Burg gesucht. Etwas lag dort, das sich vom Rest der Umgebung abhob. Es gehörte nicht hierher. Ich beugte mich hinab und wischte den Dreck beiseite, grub die Finger beider Hände in die Erde und holte den Schlamm aus den Hohlräumen heraus. Obwohl ich ahnte, was ich da zutage förderte, weigerte sich mein Gehirn, es als das zu akzeptieren, was es war.

Ein Schädel!

Ich zuckte zurück, als hätte ich mich an ihm verbrannt.

»Bleib ruhig, Diana«, flüsterte ich mir zu.

Das Wasser hatte die Erde fortgespült und ein Geheimnis offenbart, das wohl für immer hätte verborgen bleiben sollen. Den Rest hatten die Kinder erledigt. Ich riss einige Pflanzen aus, ihre Wurzeln steckten durch das Hochwasser nur noch locker im Sediment. Dadurch legte ich helle Stäbe frei. Rippen, schoss es mir durch den Kopf, immer mehr kamen zum Vorschein, bis ich schlussendlich auf einen Brustkorb starrte.

»Mein Gott«, stieß ich aus und trat ein Stück zurück. Meine Fußabdrücke im Bachufer füllten sich mit Wasser, genau wie die Augenhöhlen im Schädel und die zwischen den Rippen freigelegten Hohlräume. Hier lag eindeutig ein Mensch. Er musste vor langer Zeit gestorben sein, wenn nur noch Knochen von ihm übrig waren.

Ich holte mein Handy aus der Regenjacke und wählte den Polizeinotruf. Der Stimme am anderen Ende der Leitung teilte ich die grauenvolle Entdeckung mit. Eine Ortsbeschreibung schickte ich hinterher.

Anschließend sagte ich zu den Mädchen und dem Buben, dass sie nach Hause gehen und ihren Eltern unbedingt von dem Fund erzählen sollten. Dass sie laut aussprechen mussten, was sie gesehen hatten. Als hätten sie nur darauf gewartet, dass ich ihnen das auftrug, rannten sie davon.

Ich wollte bleiben, bis die Polizei eintraf. Obwohl ich nicht gläubig war, sprach ich ein stummes Gebet. Es schien mir angebracht, wie eine späte Totenwache. Denn was auch immer diesem Menschen widerfahren war, dass seine Überreste neben dem Bach in der Erde steckten, so war ich mir sicher, dass zum Zeitpunkt seines Todes niemand für ihn ein Vaterunser gesprochen hatte.

2. Kapitel

Die Polizeibeamten kamen zu Fuß den Bach entlang, ich sah sie schon von Weitem. Es war nicht möglich, mit dem Auto bis zur Fundstelle der Knochen vorzufahren, da der Weg dafür nicht breit genug war. Auf einer Seite ragten Bäume in den Himmel, auf der anderen fiel die Böschung mehrere Meter zum Bachbett hin ab. Dazwischen lag ein schmaler Pfad, der gerne von Spaziergängern benutzt wurde.

Man hatte nur zwei Polizisten hergeschickt, um nachzuschauen, was los war. Bei einem Skelett spielte Zeit keine Rolle mehr, das war mir klar. Außerdem musste erst mal festgestellt werden, ob es sich bei dem Fund überhaupt um das Opfer eines Verbrechens handelte. Es war ja durchaus möglich, dass die Knochen anstatt auf den Tisch eines Forensikers in den Schaukasten eines Museums gehörten, weil die Überreste aus einer ganz anderen Epoche stammten.

Als sich die Männer näherten, erkannte ich einen von ihnen, es war Gruppeninspektor Sepp Braumüller. An dem Tag, an dem mein Ehemann mit einem klaffenden Loch in Hals und Kiefer in unserer Scheune gelegen hatte, war er bei uns auf dem Hof gewesen.

»Grüß Gott, Frau Heller«, sprach er mich an. »Haben Sie uns angerufen?«

»Ja«, sagte ich. »Die Knochen sind dort unten.« Ich deutete die Böschung hinab zum Bachufer. Von hier aus waren die Gebeine nicht zu sehen, also mussten wir näher heran. Mir fiel auf, dass die Polizisten Lederschuhe anhatten, und ich war gespannt, wie sie damit bis zu den sterblichen Überresten vordringen wollten.

»Dann stimmt es also«, sagte der andere Polizist. Er war jünger als Braumüller und hob seine Tellerkappe an, kratzte sich am Kopf und setzte die Kappe wieder auf. »Wir waren uns nicht sicher, ob sich jemand einen Scherz erlaubt hat. Sie können sich nicht vorstellen, wegen welcher Sachen die Leute bei uns anrufen. Aber ein Skelett – so ehrlich muss ich sein – war während meines Dienstes noch nie darunter.«

»Es ist leider kein Scherz«, sagte ich und erzählte, was sich zugetragen hatte.

»Dann schauen wir uns das mal an.« Braumüller stieg als Erster die Böschung hinunter, sein Kollege und ich folgten ihm. Je näher wir dem Bachufer kamen, umso weicher wurde der Boden und umso tiefer sanken unsere Füße ein.

»Scheiße!«, fluchte der junge Beamte, als wir an der Fundstelle angekommen waren. Das Wasser und der Schlamm reichten bis zu seinen Knöcheln, von den Lederschuhen war nichts mehr zu sehen.

Braumüller hingegen ließ sich nichts anmerken, bückte sich und prüfte, ob es sich bei dem Fund tatsächlich um menschliche Überreste handelte. »Das schaut nicht gut aus«, sagte er und richtete sich auf. »Ein Wild ist das jedenfalls nicht gewesen. Wo sind eigentlich die Kinder, die die Knochen gefunden haben?«

»Ich hab sie nach Hause geschickt. Sie haben mehr als genug gesehen«, antwortete ich. »Aber ich kenne sie, sie sind aus dem Dorf. Falls Sie mit ihnen reden müssen, gebe ich Ihnen ihre Namen und Adressen.«

»Das wird hoffentlich nicht notwendig sein. Wenn wir eine frische Leiche hätten, sähe die Sache allerdings anders aus.« Braumüller wandte sich an seinen Kollegen. »Wir sperren den Fundort vorerst ab. Jemand muss die Knochen ausgraben und herausfinden, wie alt sie sind. Erst dann entscheiden wir, wie es weitergeht. Ruf aber zur Sicherheit im Landeskriminalamt an und gib denen Bescheid, falls es sich um ein Mordopfer handelt. Man weiß ja nie. Und lass gleich mal alle offenen Vermisstenmeldungen der letzten 30 Jahre von dieser Gegend auflisten.«

»Alles klar.« Der Polizist wandte sich mit dem Telefon am Ohr ab.

»Wie geht es Ihnen, Frau Heller?«, nutzte Braumüller die Zeit für ein paar persönliche Worte. Eindeutig spielte er damit auf Olivers Tod an.

»Ich komme klar«, antwortete ich. Seit ich das Haus gekauft hatte, fühlte ich mich tatsächlich besser. Ich hatte neben meiner Arbeit in einem Bioladen nun eine weitere Aufgabe, die mir Halt gab. Ich renovierte das Gebäude mit einfachen Mitteln, so gut es ging. Als Bauerntochter war ich es gewohnt, selber Hand anzulegen, und stellte mich dabei ganz geschickt an.

»Das damals ist wirklich schrecklich gewesen, und ich …« Der Gruppeninspektor brach ab, weil ihm offenbar die richtigen Worte fehlten. »Es tut mir leid«, sagte er dann doch.

»Schon gut«, winkte ich ab. »Sie haben nur Ihren Job gemacht.« Aber in Wahrheit hatte mich sein Verhalten verletzt. Für mich war er weder Freund noch Helfer gewesen. Er hatte mich verdächtigt, etwas mit Olivers Tod zu tun zu haben, und hatte gegen mich ermittelt.

»Schön, dass Sie es so sehen.« Braumüller wirkte erleichtert.

»Ich rede es mir zumindest ein«, gab ich zu. »Das Ganze ist fünf Jahre her, Oliver ist tot, und ich muss nach vorne schauen.«

Der Gruppeninspektor nickte.

»Sie schicken jemanden vorbei, der die Knochen untersucht und sagen kann, wie alt sie sind und ob es sich um ein Gewaltverbrechen handelt«, unterbrach uns der junge Polizist, was mir nur recht war. Ich wollte die Vergangenheit ruhen lassen. Die Zeit, in der ich Olivers Tod in Gesprächen mit meiner Psychotherapeutin verarbeitet hatte, war vorbei und ich auf dem besten Weg, wieder Freude am Leben zu empfinden.

Das Handy in meiner Tasche läutete. Ich nahm es heraus und schaute auf das Display. Es war Alexander, mein Bruder. Gewiss wollte er fragen, wo ich so lange blieb.

»Kann ich gehen?«, fragte ich Braumüller, ohne das Gespräch anzunehmen. Falls ich bleiben musste, würde ich Alex zurückrufen und ihm sagen, dass sie ohne mich mit dem Essen anfangen sollten. Hunger hatte ich ohnehin keinen mehr, der Knochenfund hatte meinen Appetit vertrieben.

»Ja. Wenn sich Fragen ergeben, weiß ich, wo ich Sie finde«, antwortete der Gruppeninspektor.

»Ich wohne nicht mehr auf dem Hof meiner Eltern. Ich hab mir ein kleines Haus am Dorfrand gekauft«, erklärte ich und nannte ihm die Adresse.

»Danke.«

»Auf Wiedersehen!«, verabschiedete ich mich und hoffte, dass die Angelegenheit damit für mich erledigt war und ich nur noch in der Zeitung davon lesen würde.

Braumüller hob die Hand zum Gruß, und der junge Polizist nickte mir zu.

Ich schrieb Alexander eine Nachricht, dass ich mich beeilen würde. Den Rest der Strecke legte ich im Laufschritt zurück und schnaufte, als ich vor der Scheune ankam, in der Oliver gestorben war. Mutter hatte neben dem Tor seine Lieblingsblumen gepflanzt: rosa Rosen. Sie leuchteten wie Signale aus der Vergangenheit. Ich knickte den Stiel einer besonders weit aufgeblühten Blüte ab und nahm die Rose mit.

Als ich die Küche betrat, saß meine Familie um den großen Holztisch versammelt und hatte mit dem Essen begonnen. Der Braten auf den weiß-grün gestreiften Tellern duftete köstlich, ebenso die auf Servierplatten und in Schüsseln angerichteten Kartoffeln und das Kraut. Bei diesem Anblick kehrte mein Appetit zurück.

»Da ist sie ja endlich«, brummte Vater und steckte die voll beladene Gabel in den Mund. Er betrachtete sich selbst als das Oberhaupt der Familie und hatte sich bestimmt als Erster ein Stück vom Fleisch abgeschnitten.

»Du bist spät dran, ist alles in Ordnung?« Mutter sah mich prüfend an und stand vom Tisch auf, um für mich einen Teller mit Braten, welcher auf dem Herd warm gehalten wurde, zu holen.

»Wie man es nimmt«, erwiderte ich. »Ich hab auf dem Herweg eine Leiche gefunden – oder, besser gesagt, Kinder aus dem Dorf haben sie entdeckt. Ich hab dann gewartet, bis die Polizei da gewesen ist.«

Vier Augenpaare starrten mich an.

»Du hast was?«, fragte Alexander nach.

Sogar Vater hörte auf, Essen in sich hineinzustopfen. Er wartete wie die anderen auf eine Erklärung.

»Eigentlich ist es keine richtige Leiche mehr, es sind nur noch Knochen übrig«, erzählte ich, nahm eine Vase aus dem Regal neben dem Herd und füllte sie mit Wasser. Während ich erzählte, was passiert war, steckte ich die Rose in die Vase und stellte sie mittig auf den Tisch.

»Was heißt, es sind nur Knochen? Etwa einzelne Knochen? Oder ist es ein ganzes Skelett wie das damals in der Schule im Biologieunterricht?«, wollte Alexander wissen.

»Ich hab den Schädel und ein paar Rippen gesehen, der Rest steckt wahrscheinlich in der Erde. Es war gruselig, deshalb wollte ich so schnell wie möglich von dort weg.« Mutter kehrte an den Tisch zurück und platzierte einen Teller mit einer riesigen Portion Fleisch und Beilagen vor mir. Ich setzte mich und schaute auf den übervollen Teller. »Danke, Mama, aber das kann ich unmöglich alles essen, nachdem …«

»Iss, Diana. Du schaust eh so mager aus«, unterbrach Mutter mich.

»Vielleicht sind es Knochen aus der Römerzeit? Da wurden doch erst vor ein paar Jahren im Zuge von Bauarbeiten beim Bahnhof in Lungitz Skelette aus dieser Zeit entdeckt. Ich hab davon in den Nachrichten gehört«, erinnerte sich Alexander.

Den Gedanken, möglicherweise auf die Überreste von jemandem gestoßen zu sein, der schon vor langer Zeit gestorben war, fand ich erleichternd. Dadurch würde es niemanden mehr geben, dem die Todesnachricht Leid bescherte.

»Die Knochen könnten weitaus älter sein, vielleicht sogar aus der Steinzeit«, spekulierte Florian. »Dann wärst du auf einen echten Mühlviertler Neandertaler gestoßen.« Der Lebensgefährte meines Bruders grinste mich an.

»Das ist unwahrscheinlich«, meinte Mutter.

»Funde aus der Steinzeit werden heutzutage nur noch selten gemacht«, pflichtete Vater ihr bei, was ebenso Seltenheitswert hatte. Dass meine Eltern keine glückliche Ehe führten, wusste ich. Die beiden verband lediglich die Arbeit auf dem Hof und die Tatsache, dass man sich in landwirtschaftlichen Kreisen kaum scheiden ließ. »Manchmal wird ein Steinbeil beim Ackern an die Oberfläche geholt, aber Knochen sind nie darunter, höchstens welche von Tieren. Und die sind nicht alt, sondern meistens vom letzten Winter.« Der Bratensaft rann meinem Vater übers Kinn, mit dem Handrücken wischte er ihn weg.

»Vielleicht ist der Tote ein Soldat aus einem der Kriege, die in der Gegend stattgefunden haben. Und da meine ich nicht nur die zwei großen Weltkriege. Die Habsburger sind durchs Land gezogen und haben sich alles einverleibt, was irgendwie möglich gewesen ist. Dabei hat es unzählige Opfer gegeben. Nicht umsonst hat es mal geheißen, dass in diesem Reich niemals die Sonne untergegangen sei«, sagte Alexander, schnitt ein Stück Fleisch ab, tunkte es in den Saft und steckte es sich in den Mund.

»Es kann genauso gut eine arme Seele aus dem Mittelalter gewesen sein, die überfallen und umgebracht worden ist«, warf Mutter ein. »Keine Zeit war schlimmer, wenn man allein an die absurden Hexenverbrennungen denkt. Es wurde geraubt und gemordet, als gäbe es keinen Gott, vor dem man sich verantworten muss.«

Während ich aß, hörte ich meiner Familie beim Spekulieren zu. In ihrer Gegenwart schwand das ungute Gefühl wegen des Vorfalls mit den Knochen am Bachufer.

»Ganz egal, wie alt das Skelett ist«, schloss Vater die Diskussion und legte Messer und Gabel auf den Teller, »es hat nichts mit uns zu tun!«

Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, wie unrecht er hatte.

3. Kapitel

Am nächsten Tag schien ab der Früh die Sonne. Nach der langen Regenperiode war das eine Wohltat für Mensch und Tier. Alle drängten hinaus in die Natur.

Ich hatte mir freigenommen, um das schöne Wetter zum Abschleifen der Türen zu nutzen. Karl Sipenthaler half mir dabei, da mir die Erfahrung und die notwendigen Maschinen fehlten. Er war Tischler und seit wenigen Monaten im Ruhestand. Ich war froh, dass er sich Zeit für mich nahm, und hatte sogar das Gefühl, dass er sich über die Aufgabe freute. Wir hängten die Türblätter aus und legten sie vor dem Haus auf Zimmerböcke. Während Karl mit einem Schleifgerät großflächig den Lack entfernte, arbeitete ich mit einem Schleifpapier nach, ganz so, wie er es mir gezeigt hatte.

»Ich wüsste nicht, was ich ohne dich täte, Karl«, sagte ich, hielt für einen Moment inne und wischte mir den Schweiß von der Stirn. Mir war nicht bewusst gewesen, wie anstrengend diese Arbeit war, sonst hätte ich den Türen wohl ihren alten Charme gelassen.

Karl schaltete die Maschine ab. »Es tut gut, wieder eine Arbeit zu haben, die von jemandem g’schätzt wird.«

»Das verstehe ich, das warst du bisher ja täglich gewohnt«, bestätigte ich fröhlich.

»Da irrst du dich, Diana. Die meisten Menschen denken net so. Die gehen ins Möbelhaus und kaufen dort den billigen Ramsch, den man nach wenigen Jahren auf den Sperrmüll schmeißt, weil er kaputt ist. Das Klumpert aus Pressspann hält ja nix aus! Es dauert net lange, und dann fällt es von selber auseinander. Aber die Möbel, die ich g’macht hab, stehen heute noch in den Wohn- und Schlafzimmern meiner Kunden.« Er deutete auf die umliegenden Häuser, in denen ich die Einrichtungen, von denen er sprach, vermutete.

Karl hatte natürlich recht. Wir lebten in einer Wegwerfgesellschaft, selten wurden etwas repariert, meistens wurde sofort Neues angeschafft, wenn die Dinge nicht mehr den Vorstellungen entsprachen. Doch ich mochte alte Sachen und richtete diejenigen her, die im Haus verblieben waren und bei denen es sich noch lohnte. Für mich waren sie wie eine Reise in die Vergangenheit.

»Kaffee?«, fragte ich in der Hoffnung, wir würden eine Pause machen. »Ich brauch jetzt unbedingt einen, sonst geht mir die Puste aus.«

»Gerne.« Karl Sipenthaler legte die Maschine zur Seite und klopfte den Schleifstaub von Händen und Kleidung.

»Wir können ihn eh heraußen trinken. Ich hole zwei Stühle, dann setzen wir uns dort in die Sonne.« Ich deutete auf einen Platz an der Hausmauer.

»Ich helf dir …«

»Das erledige ich, Karl! Bleib du hier. Ich bin froh, dass du überhaupt Zeit für mich hast und mir zeigst, wie das alles geht. Lass mich wenigstens den Kaffee alleine machen, damit ich mich nicht ganz so unfähig fühle.«

»Du bist net unfähig, Diana. Ich finde, du machst das ganz toll mit dem Haus. Net viele hätten sich an das alte Ding rang’traut«, gab Karl zurück. »Die meisten hätten es wohl abg’rissen.«

»Trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass du mir hilfst. Genieß die Pause, ich bin gleich wieder da.«

Minuten später trug ich Stühle und zwei Keramikhäferl vors Haus und setzte mich neben Karl. Mir fiel auf, dass man von diesem Platz aus einen guten Blick ins Dorf hatte. Wenn alles fertig war, würde ich hier eine Gartenbank aufstellen.

»Hast du das von dem Skelett unten beim Bach schon gehört?«, fragte ich.

»Es gibt eh kein anderes Thema mehr«, brummte Karl, während er den Kaffee schlürfte. »Alle im Dorf tratschen darüber.«

»Sonst tut sich ja nichts bei uns, da ist so etwas natürlich der Aufreger der Woche. Mich interessiert vor allem, wie alt die Knochen sind.«

»Der armen Seele kann net mehr g’holfen werden, man sollte ihre Würde wahren und sie ordentlich bestatten, ohne dass sich die Leute ihr Maul darüber zerreißen«, erwiderte Karl mürrisch.

»Du weißt, wie die Dörfler sind. Du lebst lange genug hier.« Ich schmunzelte, weil Karl das Verhalten der Menschen im Dorf offensichtlich echauffierte.

»Wahrscheinlich zu lange«, erwiderte er, trank seinen Kaffee aus, stand auf und stellte das Häferl auf die Fensterbank. »Los, lass uns weitermachen!«

»Das war aber eine kurze Pause.« Ich nahm rasch einen letzten Schluck und folgte Karl zu den Türen.

Er schaltete die Schleifmaschine ein, durch den Lärm war ein Gespräch nicht mehr möglich. Aber er hatte ja recht. Wenn wir nicht weiterarbeiteten, würden wir heute kaum fertig werden. Ich streifte meine Handschuhe über und griff nach dem Schleifpapier. Währenddessen fiel mir auf, dass jemand die Straße aus dem Dorf entlangkam. Ich kannte den Mann, es war Manuel Kabiner.

Mein Puls beschleunigte sich. Ich atmete tief durch und versuchte, ruhig zu bleiben. Seit Jahren hatte ich Kabiner nicht gesehen und hoffte, dass auch jetzt eine Begegnung ausbleiben würde.

Doch seine Schritte wurden langsamer. Die Hände in den Hosentaschen vergraben, was wohl lässig ausschauen sollte, beobachtete er uns vom Straßenrand aus.

Ich registrierte es aus den Augenwinkeln, da ich so tat, als bemerkte ich ihn nicht. Heftig schleifte ich über das Holz, sodass meine Arme bald schmerzten. Zuerst schaute Kabiner uns schweigend zu. Irgendwann rief er etwas, was jedoch vom Lärm der Schleifmaschine verschluckt wurde. Weder Karl noch ich reagierten, obwohl auch er Kabiner bemerkt haben musste.

»Hey! Ich red mit dir!«, schrie Kabiner mich an. Plötzlich stand er nur noch wenige Meter von mir entfernt. Seine Augen funkelten angriffslustig.

Karl richtete sich auf und schaltete die Maschine ab. »Was willst du?« Er wusste, was damals vorgefallen war.

Jeder im Dorf wusste es.

»Ich will mit ihr reden«, schnauzte Kabiner ihn an.

Karl schaute zu mir herüber. Offenbar wollte er herausfinden, wie ich dazu stand.

Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Ich versuchte, die Szenen von der Vergewaltigung zu verdrängen, aber Kabiners Anwesenheit in meinem Garten und seine Stimme waren zu starke Trigger und ließen alles wie einen Film in meinem Kopf ablaufen.

Ich brachte keinen Satz heraus.

»Sie aber net mit dir«, deutete Karl mein Erstarren richtig.

»Halt dich da raus, Sipenthaler! Das geht dich einen Scheißdreck an!« Kabiner trat näher an mich heran. Nur das auf Böcken liegende Türblatt trennte uns noch.

»Sag, was du zu sagen hast, und dann hau ab«, würgte ich hervor und hielt den Klotz mit dem Schleifpapier fest umklammert. Ich wollte verbergen, wie sehr meine Hände zitterten.

Manuel Kabiner bedachte mich mit einem abfälligen Lächeln. Feindselig war es, und es drückte Abscheu aus. Plötzlich veränderte sich seine Mimik, und sein Gesicht wurde zu einer hässlichen Fratze. »Wegen dir ist mein Leben scheiße!«, presste er zwischen schmalen Lippen hervor.

»Nicht ich bin schuld, wie dein Leben verläuft. Das hast allein du zu verantworten«, erwiderte ich.

»Wenn du damals die Klappe g’halten hättest …«

»Sag mal, spinnst du?«, fuhr ich ihn an. »Du und deine Kumpels, ihr habt mich vergewaltigt! Wieso sollte ich da die Klappe halten?«

»Wegen dir bin ich drei Jahre im Häfn g’sessen!« Kabiner ging nicht auf das ein, was ich ihm eben an den Kopf geworfen hatte.

»Du bist wegen dem, was du getan hast, im Gefängnis gewesen«, widersprach ich ihm.

»Meine Frau hat sich von mir scheiden lassen und die Kinder mitg’nommen. Sie verweigert mir jeden Kontakt mit ihnen und sagt, dass jemand, der einmal im Knast g’wesen ist, es nicht wert sei, sie auch nur anzuschauen. Es sind aber genauso meine Kinder, verdammt noch mal!«

»Ich würde meine Kinder auch keinem Vergewaltiger überlassen. Nicht eine Minute!«, erwiderte ich ruhig, was mich selbst überraschte, denn in mir brodelte es. Weil ausgerechnet dieser Mann versuchte, sich als Opfer darzustellen. Weil er nicht einsehen wollte, dass er und seine Freunde die Täter waren. Weil er keinerlei Reue zeigte.

Dafür hasste ich ihn!

»Was ist denn schon dabei, wenn man ein wenig nett zu jemandem ist? In anderen Kulturen seid ihr Weiber gar nix wert, da wird g’fickt, wenn es der Mann verlangt. Nur weil wir westlichen Männer so tolerant sind und euch eure angeblichen Rechte …«

»Verlass sofort mein Grundstück!«, schrie ich ihn an. Ich hatte das Gefühl, mich übergeben zu müssen, wenn ich ihm noch länger zuhören musste.

»Wäre besser, wenn du abhauen würdest, und zwar net nur aus dem Haus«, Kabiner deutete mit dem Kinn darauf, »sondern aus dem Dorf. Wir wollen dich hier net haben, Heller! Kaum bist du wieder da, gibt es eine Leiche. Wegen mir ist niemand g’storben, aber wegen dir …«

»Verschwinde, Kabiner!«, unterbrach Karl den Mann und machte einen Schritt auf ihn zu. Karls Muskeln waren angespannt, und an seinem Hals traten die Adern hervor. Anscheinend war er bereit, seiner Forderung körperlich Nachdruck zu verleihen.

»Ich bin ja schon weg.« Kabiner hob abwehrend die Hände und trat den Rückzug an. Auf der Straße drehte er sich noch mal zu mir um. »Pass auf, dass dir net wieder was Schlimmes passiert, Heller!«, rief er und malte bei dem Wort »Schlimmes« Gänsefüße in die Luft. Grinsend ging er davon.

Ich hatte das Gefühl, dass meine Beine mich nicht länger trugen. Wankend schleppte ich mich zu den Stühlen an der Hausmauer und setzte mich. Atmete bewusst ein und aus. Spürte meinen Herzschlag, der viel zu heftig pochte.

Karl beobachtete mich. »Geht’s? Oder soll ich dir was bringen? Magst vielleicht vom Kaffee trinken?«

Ich hielt die Tränen zurück und nickte. Mir war immer klar gewesen, dass es eines Tages zu einem Zusammentreffen zwischen meinen Vergewaltigern und mir kommen würde. In einem Dorf wie unserem ließ sich das nicht vermeiden. Ich hatte mir die Begegnung jedoch anders vorgestellt, hatte gehofft, dass die Männer Reue zeigten. Dass sie zugaben, einen Fehler begangen zu haben. Dass sie sich vielleicht sogar bei mir entschuldigten.

Wie naiv ich noch immer war.

Karl reichte mir mein Häferl, der Kaffee war längst kalt.

»Danke.« Ich trank kaum etwas. Im Augenblick bekam ich nichts hinunter.

»Da ist noch einer von denen im Dorf«, sagte Karl.

»Ich weiß, der Gebetsberger.«

»Er hat eine Freundin.«

Auch das war mir bekannt.

»Die anderen beiden sitzen im Häfn, aber net mehr lange.«

Die Männer, von denen Karl redete, waren zu fünf Jahren Haft verurteilt worden, weil der Richter sie bei dem Überfall auf mich für die Rädelsführer gehalten hatte. Bei den Verhören hatten sie sich in Widersprüche verwickelt und sich gegenseitig die Schuld zugeschoben. Die Verteidiger von Kabiner und Gebetsberger hatten behauptet, dass ihre Mandanten dem Gruppenzwang erlegen seien, ansonsten hätten sie bei der Vergewaltigung niemals mitgemacht. Deshalb waren sie mit drei Jahren Haft davongekommen.

»Sie alle haben damals auf unschuldig plädiert, kannst du dir das vorstellen?« Die Erinnerung daran machte mich wütend.

Karl blickte in die Ferne. Wahrscheinlich, um nicht mitansehen zu müssen, wie sehr ich bis heute darunter litt. »Nein, das kann ich natürlich net.«

»Sie haben behauptet, dass ich sie aufgefordert hab, mir all das anzutun. Ich hätte es zwar nicht ausgesprochen, aber wie ich mich ihnen gegenüber verhalten hab, sei eindeutig gewesen. Das haben sie vor Gericht ausgesagt.«

Karl nickte.

»Ihre Strafen sind ein Witz. Die meisten Wirtschaftsverbrecher bekommen mehr Jahre aufgebrummt als die«, redete ich mir weiter den Frust von der Seele.

»Wenn dir einer von denen Probleme bereitet, rufst du mich an«, sagte Karl.

»Ich soll dich anrufen und nicht die Polizei?« Ich sah Karl von der Seite an. Seine Haut war sonnengebräunt und faltig, seine Haare waren beinahe weiß. Vom Alter her könnte er mein Vater sein.

»Du kannst natürlich auch die Polizei holen, wenn dir das lieber ist. Ich hab nur g’dacht, dass du das vielleicht net magst«, erklärte Karl mir. »Und ruf deinen Vater an, auf ihn ist Verlass. Gemeinsam rammen wir die Kerle ung’spitzt in den Boden, wenn sie dir zu nahe kommen. Den Rest kann dann die Polizei übernehmen, falls von den Arschlöchern noch was übrig ist.«