Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Éditions de l'Emmanuel

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

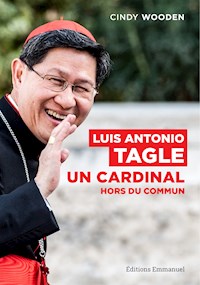

Le jeune "Chito" voulait devenir médecin. Un jour, un prêtre lui fit passer - à son insu ! - l'examen d'entrée au séminaire, auquel il échoua. Devenu cardinal archevêque de Manille, Luis Antonio Tagle est aujourd'hui une personnalité prophétique dans l'Église. Surnommé « le pape François de l'Asie » à cause de son humilité, de sa liberté (il interprète en solo des chansons lors de concerts pop géants) et de sa proximité avec les gens, spécialement les pauvres et les marginaux, découvrez le visage attachant de ce cardinal hors du commun.

À PROPOS DE L'AUTEURE

Cindy Wooden est la cheffe du bureau de Rome du Catholic News Service. Elle réalise des reportages sur le Vatican et l'Église catholique depuis 1989. Elle a voyagé dans le monde entier avec Jean-Paul II, Benoît XVI et maintenant le pape François. Grâce à ce travail, elle est respectée dans le monde entier et considérée comme une autorité sur la vie et le fonctionnement de l'Église. Elle est l'auteur de

Pope Francis : A Guide to God's Time.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 157

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cindy WOODEN

Luis Antonio Tagle,un cardinal hors du commun

Traduit de l’américain par Marie Chatagnon Debœuf

Conception couverture :© Christophe Roger

Images :© M. Migliatori/CPP/CIRIC

Composition : Soft office (38)

Édition originale :

Luis Antonio Tagle: Leading by Listening

© Liturgical Press, 2015

Collegeville, Minnesota (U.S.A.)

www.litpress.org

ISBN : 978-0-8146-3717-3

© Éditions Emmanuel, 2016.

89, boulevard Blanqui – 75013 Paris

www.editions-emmanuel.com

ISBN : 978-2-35389-514-4

Sommaire

Introduction

Les années d’étude

La vocation

Humilité et simplicité

Être évêque

Façonné par Vatican II

Leçons d’écoute

Introduction

Le chemin qui a conduit Luis Antonio Gokim Tagle, dit « Chito », jusqu’à la calotte rouge de cardinal a été marqué par une famille élargie très présente, une solide éducation, la bonté de plusieurs étrangers, et un prêtre qui l’envoya passer à son insu l’examen d’entrée du séminaire (véridique !). Son échec à cet examen le contraria tellement qu’il se mit à adorer le Saint-Sacrement tous les jours pour discerner si sa vocation était de devenir médecin – conformément à ce que ses parents et lui avaient prévu – ou prêtre.

Ce livre repose pour l’essentiel sur de longues heures d’entretiens réalisés avec le cardinal Tagle en février, mai et octobre 2014 à Rome, et en janvier 2015 à Manille. Avant d’obtenir ces entrevues, plusieurs mois de négociations ont été nécessaires pour convaincre le cardinal que sa coopération n’apparaîtrait pas comme une tentative d’attirer l’attention ou, pire, de se faire valoir. S’il a fini par accepter de parler à l’auteur de ce livre, c’était à la condition que cette biographie reflète sa conviction que tout ce qu’il a accompli, tout ce qu’il a appris sur la vie chrétienne découle de l’amour et de l’enseignement prodigués par des personnes particulières, et des découvertes qu’il a faites en écoutant les pauvres.

Son surnom, Chito, est un rappel constant de son statut, dans sa famille comme dans le monde. C’est une part si importante de son identité qu’il figure dans la version italienne de sa biographie officielle, sur le site du Vatican. Il s’agit de la version abrégée de Luiscito, qui est lui-même un diminutif de Luis. Sa mère, Milagros, le surnommait toujours Chito, mais parfois sa grand-mère l’appelait Luiscito, ce qui ne présageait rien de bon, se rappelle-t-il, car chez lui la forme longue n’avait pas nécessairement une connotation affectueuse. Accoler le suffixe « ito » aux prénoms est une pratique courant aux Philippines, pays où les gens se connaissent essentiellement par leur surnom. Comme on l’utilise constamment, explique-t-il, « on ne grandit jamais, on garde ce diminutif toute sa vie. Cela vous rappelle que vous êtes un enfant. »

Gokim, qu’il tient à utiliser également, est le nom de jeune fille de sa mère. Ce patronyme chinois constitue aussi une part importante de son identité. Accompagné d’un membre de sa famille, son grand-père maternel avait quitté la Chine pour les Philippines à l’âge de treize ans. Il décida d’y rester et finit par s’y marier. Il travaillait pour un cigarettier et voyageait souvent entre Manille et les districts du Nord où il livrait des cigarettes et des cigares. « Ce n’était pas quelqu’un de très instruit, raconte le cardinal, mais il a veillé à ce que tous ses enfants – neuf en tout – aillent à l’université. Lorsqu’il est mort, c’était un homme pauvre et simple. Il ne possédait rien, il n’était pas propriétaire, mais il avait réalisé ses rêves. »

Le cardinal n’a jamais connu son grand-père paternel, Florencio Tagle, qui était instituteur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une bombe tomba sans exploser près de la maison familiale. Florencio voulut la déplacer pour mettre sa famille à l’abri, mais elle explosa et il fut tué sur le coup, laissant sa femme élever seule leurs cinq enfants. Pour subvenir aux besoins de la famille, sa sœur et elle ouvrirent une carinderia, une sorte de petit restaurant. Le fils de Florencio, Manuel – le père du cardinal – avait treize ans à l’époque. Ses quatre sœurs finirent toutes par travailler dans la carinderia, et Manuel, l’unique garçon, fut le seul de sa fratrie à se rendre à l’université.

Lors de son installation comme archevêque de Manille, à la fin de l’année 2011, Tagle déclarera :

« Alors que j’embarque dans ce nouveau ministère d’archevêque de Manille, je me sens profondément uni aux nombreux et bien-aimés disciples qui m’ont appris à reconnaître le Seigneur : mes parents aimants, Manuel et Milagros, ainsi que mon frère, Manuel Jr. Ils ont toujours constitué pour moi un havre d’amour et de dévouement, [de même que] mes tantes, mes oncles, mes cousins et l’ensemble de mon clan familial qui n’a jamais cessé de m’encourager. »

Il évoquera aussi chacun des professeurs qu’il a eus, depuis l’école primaire jusqu’à l’université, les personnes avec qui il a travaillé dans les commissions et les conseils de la Fédération des conférences épiscopales d’Asie, ainsi qu’au Vatican. Et aussi ses « anciens étudiants, les séminaristes, les religieux et les pauvres, ces pauvres bien-aimés qui m’ont appris à être plus attentif à la présence de Jésus et à son appel à la mission. Votre amour m’a rendu capable de voir le Seigneur. »

Né à Manille le 21 juin 1957, Luis Antonio Tagle a grandi à Imus, ville située à environ vingt-cinq kilomètres au sud de la capitale, dans une maison appartenant à ses grands-parents paternels et partagée avec les quatre sœurs de son père et leur famille. Les autres membres de la famille élargie s’y retrouvaient pendant les vacances ou à l’occasion d’anniversaires, car sa grand-mère et son arrière-grand-mère y habitaient également.

Avec quatorze personnes sous le même toit, sans compter les deux femmes qui aidaient à s’occuper de l’arrière-grand-mère, la maison avait des allures d’hôtel particulier. Mais c’était une habitation des plus ordinaires, avec une cuisine et un salon où la famille pouvait se rassembler. Pendant de nombreuses années, la maison ne comptait qu’une seule salle de bains, ce qui signifiait que le matin, l’ordre et le temps de passage devaient être observés à la lettre et respectés à la minute près. Côté chambres, Chito et Manuel Jr. dormaient sur le sol dans celle de leurs parents. Ses trois tantes célibataires partageaient une pièce. Sa tante mariée, son mari et ses trois enfants s’accommodaient d’une autre.

Aujourd’hui, une recherche simple sur YouTube donne accès à plusieurs dizaines de clips montrant le cardinal en train de chanter toutes sortes de chansons, aussi bien des airs de comédie musicale que des cantiques. Son goût pour la musique et le chant, qu’il a perfectionné et mis en forme au séminaire, est aussi né à la maison. Quand Chito était tout jeune, l’une des femmes qui aidaient à la maison lui a appris, ainsi qu’à son frère et à ses cousins, des chansons du folklore philippin. « Les gens ont vu que j’étais capable de suivre un rythme et une mélodie, raconte Tagle. Si je n’ai pas le temps ou l’énergie d’aller marcher ou de pratiquer un sport plus physique, je me détends avec la musique. »

Les parents du cardinal, tous deux employés de banque à la retraite, vivent aujourd’hui encore dans la maison d’Imus. Une petite fille est née un an après Chito, mais elle n’a vécu que quelques minutes. Son frère, Manuel Jr., de cinq ans son cadet, vit et travaille en Virginie (États-Unis).

Chito était déjà à l’école à la naissance de son petit frère, et au lycée quand Manuel Jr. est passé en primaire. Au moment de son entrée au séminaire, son frère passait tout juste au collège, « aussi, le temps que nous avons passé ensemble sous le même toit n’a pas été pas très long », raconte le cardinal. Quand Chito est parti étudier la médecine à l’Université catholique d’Amérique, à Washington, Manuel Jr. travaillait à Chicago ; par la suite, il s’est rendu avec un cousin en Virginie pour le travail, et cette proximité géographique a donné aux deux frères l’occasion de nouer de nouveaux liens. « Et maintenant que nous devons… veiller sur nos parents, dit-il avec un petit sourire, heureux d’avoir trouvé un mot qui ne soit pas blessant pour ses parents, nous partageons, Manuel et moi, cette préoccupation commune. Discerner et prendre des décisions ensemble, cela aide à forger une relation plus profonde. »

Récemment, au terme d’un dîner chez ses parents, sa mère les a remerciés, Manuel Jr. et lui, d’avoir fait entrer de nouveaux amis dans leur vie. En effet, apprenant que Manuel Sr. et elle habitaient seuls à Imus, des gens leur ont offert aide et soutien, par admiration pour leurs deux fils.

En passant directement d’une maison familiale abritant seize résidents à un séminaire qui en abritait des dizaines, le cardinal n’a jamais fait l’expérience de la vie solitaire. Aujourd’hui encore, il habite avec deux prêtres et deux religieuses qui s’occupent de la maison. Il raconte : « Je n’ai jamais vécu seul dans un appartement ; j’ai toujours habité en communauté. » Il poursuit :

« Grandir dans une maison où cohabite tant de monde m’a appris la discipline, le respect de l’espace et des besoins de chacun. Dès mon plus jeune âge, mon expérience familiale m’a montré comment être sensible aux différences et gérer les conflits. Comme les gens concernés étaient des membres de la famille, personne ne souhaitait que des tensions et des différents mènent à des divisions ; il fallait faire face à ces conflits et les gérer au mieux pour un bien supérieur, celui de la famille. »

Les spécificités de son histoire familiale – que ce soit le mélange ethnique ou l’importance donnée à la famille élargie – sont relativement communes aux Philippines.

« On assimile les autres tellement vite, et on est soi-même assimilé tellement vite que parfois cela peut s’avérer déroutant. Être Philippin, qu’est-ce que cela signifie ? Ma mère est à moitié chinoise. Mon grand-père est né en Chine, s’est converti au christianisme et a épousé une Sino-philippine dans la région nord des Philippines. Je ne comprends même pas la langue de ma mère (un dialecte de sa province natale, le pangasinan). Quand elle discute avec ses frères et sœurs, on se sent comme étrangers. »

Comme de nombreux autres évêques asiatiques qui travaillent ensemble à la Fédération des conférences épiscopales d’Asie, le cardinal Tagle soutient que la capacité à dialoguer est une caractéristique essentielle de l’identité catholique en Asie, où la communauté chrétienne est une petite minorité et où des gens de religions, langues, cultures et ethnies différentes se côtoient quotidiennement, quand ils ne se marient pas entre eux. « Dans les familles philippines, explique-t-il, vous expérimentez le véritable dialogue interculturel, et même le dialogue interreligieux, dans une certaine mesure. Le dialogue doit se pratiquer dans les familles, pas uniquement dans les cercles académiques. »

Selon lui, faire coexister les différences au sein d’une même famille force les parents à se poser des questions de fond et à y trouver des réponses conformes à la foi catholique, mais qui respectent la foi de l’autre. Les couples de religions différentes doivent décider de la façon dont ils élèveront leurs enfants.

« Une certaine tradition catholique a peur de l’éclectisme. Mais si vous êtes l’enfant d’une mère chrétienne et d’un père hindou, comment éviter l’éclectisme ? Et comment équiper les personnes qui s’engagent dans des relations ou fondent des familles interreligieuses ? D’un point de vue canonique, c’est facile : le partenaire non chrétien signe un document sur lequel est indiqué : “Je n’empêcherai pas mon conjoint d’élever nos enfants dans la foi catholique…” Mais dans la vie de tous les jours ? Qu’allons-nous manger ? Quelle pratique religieuse allons-nous suivre ? A quelles écoles iront nos enfants ? Quelles fêtes célèbrerons-nous ? Quelles vacances prendrons-nous ? À quelle fréquence les enfants visiteront-ils leurs grands-parents hindous ? Lorsqu’ils seront chez ces derniers, seront-ils autorisés à offrir des fleurs ? Il y a des préoccupations quotidiennes qu’une simple formule peine à embrasser. »

Même si le grand-père du cardinal Tagle n’a jamais été un « bouddhiste fanatique » et qu’il s’est converti au catholicisme avant son mariage, il a perpétué certaines pratiques bouddhiques traditionnelles tout au long de sa vie, par exemple « en certaines occasions, offrir de la nourriture et de l’encens en l’honneur de ses ancêtres. Il n’est jamais retourné en Chine ; il n’a jamais revu sa mère, ni ses grands-parents. Il est resté aux Philippines. Aussi, une fois par an, il plaçait de la nourriture et de l’encens devant une photo de sa maman. »

Quand le jeune Chito est entré au séminaire, ses cousins se sont demandé s’il allait continuer de prendre part à ce rituel. Il leur a répondu : « Je connais notre grand-père. Je sais qu’il n’est absolument pas idolâtre en faisant cela. C’est peut-être l’enfant en lui qui souhaite exprimer sa déférence et son attachement à une mère qu’il n’a pas revue depuis ses treize ans. Alors pourquoi ne pas se joindre à lui ? » Le cardinal ajoute que lorsqu’il était petit, le rituel voulait que son grand-père préparât une assiette de nourriture en l’honneur de la mémoire de sa mère, et des assiettes séparées pour ses petits-enfants. « Il était très strict à ce sujet et nous prévenait : “N’allez pas piocher dans les aliments offerts à votre arrière-grand-mère, sinon vous aurez des maux de ventre !” »

Le cardinal Tagle explique volontiers que son histoire familiale, dont les fruits sont visibles à chaque réunion de famille, le garde de devenir « fier, arrogant ou hautain ».

Il lui arrive même de mentionner ses proches et les liens qu’il entretient avec eux lors d’exposés plus académiques. À l’occasion du congrès missionnaire asiatique, en 2006, alors qu’il était encore évêque d’Imus, il a mis l’accent sur l’importance de l’histoire de chacun et sur la puissance du témoignage personnel dans la diffusion de l’Évangile.

« Les histoires mettent en lumière l’identité personnelle, ainsi que les gens et les événements qui ont façonné cette identité. Quand je raconte mes petites histoires, l’histoire fondamentale de ma vie se révèle non seulement à celui qui écoute, mais encore et d’abord à moi-même, le narrateur. Je perçois le sens de moi-même. Mais je comprends en même temps que cette histoire n’est pas seulement la mienne : c’est aussi et toujours celles d’autres personnes, de ma famille et de mes amis, de la société, de la culture, de l’économie, ou de ce que l’on appelle “l’époque”. Mon histoire ne se développe pas dans le vide : je suis ce que je suis parce que je suis immergé dans les histoires d’autres personnes et dans celles de mon époque. Si je les néglige, ou si je les nie, il ne me reste plus d’histoire personnelle à raconter. En racontant mon histoire, je donne aussi sens au monde dans lequel j’habite². »

CHAPITRE 1

Les années d’étude

Pour ses parents, Chito était prêt à rentrer en CP avant son sixième anniversaire. C’était aussi l’avis du directeur de l’école primaire publique de leur quartier d’Imus. Mais plusieurs parents dont les enfants n’avaient pas été acceptés en raison de leur jeune âge ont su qu’un garçon de cinq ans avait été admis et se sont plaint. Les parents de Chito, ne voulant pas créer d’ennuis, se sont mis à chercher une autre école pour leur fils. Ils ont commencé par les écoles du voisinage, puis ont étendu progressivement leurs recherches. C’est ainsi que Chito a finalement été inscrit à l’école privée Saint Andrew de Parañaque, ville située à plus de 25 kilomètres de mauvaise route de sa maison. L’école était tenue par des religieux belges de la Congrégation du Cœur Immaculée de Marie, plus connus sous le nom de Missionnaires de Scheut. À l’époque, le cursus scolaire philippin consistait en six années de cours primaire, suivies de quatre années de cours secondaire. En général, les élèves terminaient l’école à seize ans. Le cardinal raconte :

« Ne pas aller à l’école publique de mon quartier s’est avéré providentiel parce que j’ai eu de vrais cours de catéchisme, en plus de ce que m’ont transmis mes parents. Très tôt, les missionnaires belges nous ont inculqué le sens de la discipline, de la concentration, d’un mode de vie simple et frugal, ainsi qu’un esprit missionnaire. Je suis très reconnaissant d’avoir reçu cette formation fondatrice pour ma vie. »

À quinze ans, alors que Chito est en dernière année au lycée, la loi martiale entre en vigueur.

« À grand regret, les prêtres ont annulé le bal de fin d’année. Il n’y a pas eu non plus de costumes pour la cérémonie de remise des diplômes. Nous avons dû nous contenter d’assister à la messe, vêtus de nos uniformes, et bien sûr nous nous sommes rebellés. Nous avons alors été convoqués à une réunion au cours de laquelle un prêtre nous a expliqué que nous vivions des temps troublés, qu’il ne savait pas où cela allait mener le pays, qu’il ne voulait pas imposer de fardeaux supplémentaires à nos parents et que nous allions devoir apprendre à soutenir nos parents et notre pays. Dans nos esprits d’adolescents, la remise des diplômes était un grand jour, vous savez, et nous ne comprenions qu’une seule chose : les pères nous en privaient. Mais ils sont restés fermes. »

Jusqu’à la fin du lycée, Chito était décidé à faire carrière dans la médecine. Il était bon catholique et allait à la messe tous les dimanches, mais il n’était pas très impliqué dans la vie paroissiale d’Imus, en partie parce qu’il fréquentait l’école catholique d’une autre ville. « C’est alors qu’a eu lieu le grand chamboulement de ma vie ! À la fin de ma troisième année de lycée, le conseil des Chevaliers de Colomb de ma paroisse a mis en place les Écuyers colombiens, branche de l’organisation destinée aux jeunes. » Le père de Chito était Chevalier et, avec d’autres membres du conseil d’Imus, ils décident que leurs fils seraient les premiers Écuyers. Chito est obligé de rejoindre l’organisation. Il connaît de nom certains des Écuyers, mais il n’est pas ami avec eux car ils ne sont pas dans la même école.

« J’étais un étranger pour eux et je savais que ce ne serait pas marrant. Mais c’est ce qu’on nous demandait, donc je l’ai fait. Les autres ont dû voir que je me mettais à l’écart et que je traînais les pieds pour me rendre aux réunions… Ils m’ont donc élu président ! C’était judicieux de leur part. C’était aussi, je crois, une intervention de Dieu. J’ai accepté et j’ai pris cette fonction au sérieux. Cette responsabilité m’a permis de sortir de ma coquille et d’être créatif. »