Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Michael Wagner Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

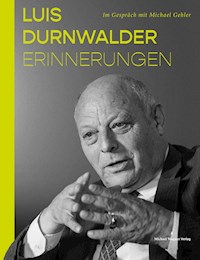

Sieben Jahre sind seit dem Ende der "ÄRA DURNWALDER" vergangen – es ist an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Bilanz über ein Vierteljahrhundert, in dem Luis Durnwalder LANDESHAUPTMANN VON SÜDTIROL war. In dieser Periode großer Umbrüche und Veränderungen – vom Fall des Eisernen Vorhangs bis zum EU-Beitritt Österreichs – entwickelte sich SÜDTIROL zur MODELLREGION IM HERZEN EINES GEEINTEN EUROPAS.Dem Historiker MICHAEL GEHLER gewährte Durnwalder in langen Gesprächen tiefe Einblicke in sein Leben und Denken. Von der Herkunft und Jugend bis zu seiner JAHRZEHNTELANGEN KARRIERE ALS POLITIKER: Kein heikles Thema bleibt ausgespart. Luis Durnwalder gibt Auskunft über seine AUFGABEN, HERAUSFORDERUNGEN UND KONFLIKTE im Beziehungsgeflecht zwischen Brüssel, Rom, Trient, Innsbruck und Wien.Mit ausführlichen und offenen Antworten legt der Altlandeshauptmann nicht nur eine BILANZ SEINES POLITISCHEN LEBENS, sondern zugleich auch ein spannendes zeitgeschichtliches Dokument vor. Es kann als persönliches Vermächtnis für ein Land gesehen werden, dem stets sein ganzer Einsatz galt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1139

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Luis Durnwalder

Erinnerungen

Luis Durnwalder

Erinnerungen

Im Gespräch mit Michael Gehler

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung zur Entstehung dieses Buchs

Zur Einstimmung ein Vortrag:Zwischen Regionalisierung, Nationalisierung, Europäisierung und Globalisierung – Erfahrungen des Südtiroler Landeshauptmanns 1989–2014

Gespräche und Korrespondenzen mit dem Alt-Landeshauptmann

I. Herkunft, Erziehung und Werdegang

1. Kindheit und Schulzeit

2. Studium und kein Militärdienst in Italien

II. Historische Hintergründe mit politischen Weichenstellungen

1. Die „Option“ 1939

2. Die „Dableiber“-Gründung SVP 1945

3. Das Pariser Abkommen 1946

4. Sigmundskron 1957

5. Die „Feuernacht“ 1961 und der „Aufbau“

6. Die „Paketschlacht“ 1969

7. Das Zweite Autonomiestatut 1972

III. Der Weg in die Politik

1. Bauernbund-Direktor

2. Bürgermeister von Pfalzen

3. Landtags- und Regionalratsabgeordneter

IV. Silvius Magnago: Der Vorgänger

V. Der Landeshauptmann

1. Aufstieg und Profilbildung als Landespolitiker

Der Amtsantritt, Mitbewerber und die Zielsetzungen

Die Rückkehr der Geschichte mit dem „Fall der Mauer“ in Berlin 1989

Selbstbestimmungsbestrebungen und Streitbeilegungserklärung 1991/92

Entscheidungen und politische Entscheidungskultur

Die Landeshauptmann-Stellvertreter

Die Landesräte

Die SVP und das Verhältnis zum Edelweiß

Die folgenden Landtagswahlen

Das Verhältnis zu Rom

Das Verhältnis zu den Italienern in der Autonomen Provinz

Das Verhältnis zur Minderheit in der Minderheit: Die Ladiner

2. Außenbeziehungen und -kontakte

Politischer Schutzstaat und „Vaterland“ Österreich

Der Faktor Tourismus: Ökonomisch-politischer Rückhalt Bayerns und Deutschlands

Die Arbeitsgemeinschaft Alpenländer

Die Europaregion Tirol-Trentino-Südtirol im Zeichen der zusammenwachsenden EU

Im Ausschuss der Regionen

Das Verhältnis zum Bundesland Tirol

Außenkontakte und Südtirol als Minderheitenschutz-Modell?

3. Herausforderungen und Problemlösungen in der Landespolitik

Das Aufkommen und die Zersplitterung der Opposition

Gegner, Konkurrenten, Kritiker und Rivalen

Landesautonomie versus Region und die Proporz-Regelung via Volkszählung

Identität, Kirche, Kultur, Modernisierung, Sport und Universität

Kommunikation und das Verhältnis zu den Medien

Affären und Skandale im privaten und politischen Bereich

Der Alpentransit – kein Thema für Südtirol oder der Brenner-Basis-Tunnel?

Migration – ein unterschätztes Thema?

4. Eine politische Bilanz

VI. Das schwierige Scheiden von der Politik – Privates, Rückblicke und Ausblicke

VII. Charakterisierungen und Einschätzungen von politischen Persönlichkeiten, Weggefährten und Zeitgenossen

VIII. Bewertungen in kurzbiographischer und landesgeschichtlicher Nachbetrachtung

1. Erträge aus den Gesprächen

2. Charakterisierungen und Einschätzungen von politischen Oppositionellen, Weggefährten und Zeitgenossen

IX. Rückblick auf die letzten beiden Jahrzehnte der Ära Durnwalder (1990–2012), Auszeichnungen und Ehrungen

Anmerkungen

Bibliographie

Glossar

Bildnachweis und Liste der Karikaturen

Vorbemerkung zur Entstehung dieses Buchs

Seit 2007 organisiert das Institut für Geschichte der Stiftung Universität Hildesheim eine öffentliche Vortragsreihe, die „Europagespräche“. Über dreihundert Vorträge fanden allwöchentlich am Montagabend mit anschließender Diskussion statt. Ziel der Veranstaltung ist es, die Geschichte Europas im weiteren und jene der europäischen Integration im engeren Sinne zu dokumentieren sowie einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Etablierte und namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler galt es zu gewinnen, aber auch solche der Nachwuchsforschung. Zu Wort kommen sollten nicht nur die Geschichts-, sondern auch die Kultur-, Politik-, Sozialund Wirtschaftswissenschaften, so dass inter- und transdisziplinäre Dimensionen gegeben waren. Hinzu stießen neben bekannten Historikerinnen und Historikern relativ regelmäßig prominente Akteure aus den Bereichen Diplomatie, Parlament, Politik, Wirtschaft und Währung, wie Egon Bahr, Kurt Biedenkopf, Erhard Busek, Gerhard Jandl, Rainer Eppelmann, Lars P. Feld, Franz Fischler, Wolfgang Gerhard, Werner Hoyer, Othmar Issing, Otmar Karas, Ian Kershaw, Alexander Graf Lambsdorff, David McAllister, Günther Oettinger, Hans-Gert Pöttering, Klaus Regling, Jacques Santer, Manfred Scheich, Peter M. Schmidhuber, Michaele Schreyer, Rudolf Seiters, Christian Schwarz-Schilling, Peter Scholl-Latour, Michael Sommer, Jürgen W. Stark, Fritz Stern, Horst Teltschik, Hans Tietmeyer oder Günther Verheugen. Allein 30 Einträge sind bisher im Goldenen Buch der Stadt Hildesheim zu verzeichnen.

In den letzten Jahren wurde aber deutlich, dass profilierte und prominente Persönlichkeiten aus den genannten Bereichen, v. a. der Politik, immer schwieriger zu finden waren. Die Suche fiel schwerer, was als Ausdruck des Mangels an herausragenden Persönlichkeiten auf diesen Sektoren des öffentlichen Lebens zu beobachten und zu bewerten war.

Als in Innsbruck geborener und lange an der dortigen Leopold-Franzens-Universität tätig gewesener Historiker sind mir die Tiroler Geschichte, Land und Leute mehr als nur nahe, nicht zuletzt durch meine in Klobenstein am Ritten gebürtige Frau und dadurch insbesondere auch der südliche historische Landesteil. Schnell war die Idee geboren, den ein Vierteljahrhundert amtierenden Alt-Landeshauptmann Südtirols, Luis Durnwalder, für unsere Vortragsreihe zu gewinnen.

Bei der Herstellung des Kontakts half mir die Cousine meiner Frau, Beatrix Unterhofer, die die Privatnummer von Durnwalder auf ihrem Handy hatte. Auf schnelle und unkomplizierte Weise war die Verbindung indirekt hergestellt und alsbald die grundsätzliche Bereitschaft zur Annahme einer Einladung nach Hildesheim signalisiert.

Auf Schloss Sigmundskron folgte bei einer Veranstaltung zum „Tag der Autonomie“ am 5. September 2016, anlässlich der 70-jährigen Wiederkehr der Unterzeichnung des Gruber-De Gasperi-Abkommens, des vielzitierten Pariser Vertrags, eine direkte Begegnung, worauf Durnwalder sofort seine Zustimmung bekräftigte und bereits Terminmöglichkeiten in Aussicht stellte.

Gesagt, getan: Am 21. November 2016 gab sich der Alt-Landeshauptmann ein Stelldichein im Weltkulturerbe Hildesheim im Bundesland Niedersachsen, das er schon aufgrund der Südtirol-Präsenz bei der Expo 2000 in Hannover bestens kannte. Im vollbesetzten Riedelsaal der Volkshochschule im Stadtzentrum – unserem universitären Ausweichquartier – konnten Bürgerinnen und Bürger Hildesheims, des Landkreises, Studierende der Universität sowie Schülerinnen und Schüler des Goethe-Gymnasiums einen ehemaligen Politiker erleben, der immer noch mit Leib und Seele agierte sowie in klaren, verständlichen und volksnahen Worten sprach. So beginnt dieses Buch zur Einstimmung mit Durnwalders Hildesheimer Ausführungen.

Die genannte Vortragsreihe war von Anfang an gekoppelt mit institutsinternen Experten- und Zeitzeugengesprächen der geladenen Gäste. So war es problemlos möglich, Durnwalder auch für diesen Zweck zu gewinnen. Das Interview begann mit seiner Herkunft, Jugend und seinem Studium, um sodann zur Gemeinde-, Verbandsund Landespolitik überzugehen. Die Zeit reichte nicht aus, um am Institut mit dem nachmittäglichen Frage- und Antwortspiel voranzukommen, zumal Durnwalder immer ausführlich und eingehend antwortete. So setzten wir das Gespräch im Rathaus der Stadt fort, nachdem der Eintrag in das Goldene Buch vollzogen war, aber auch das war nur ein zweiter Anlauf, denn viele Fragen mussten noch offenbleiben. Am nächsten Tag auf der Fahrt zum Flughafen zum Antritt der Rückreise wurden noch im Dienstwagen des Universitätspräsidenten, der uns seinen Fahrer zur Verfügung stellte, die Gesprächsaufnahmen fortgesetzt. Damit nicht genug: Am Flughafen angekommen, ging es in der Aufenthaltshalle bei einem Kaffee mit der Befragung weiter. Das hielt so lange an, dass der Abflug versäumt wurde – mehrfache Ausrufungen des Flughafenpersonals waren überhört worden! –, was für Durnwalder eine anschließende Odyssee mit einer Umbuchung und einer Bahnfahrt zur Folge hatte, bis arg verspätet die Heimat in Naturns erreicht werden konnte. Und der Fragebogen war immer noch nicht abgearbeitet!

So gab es keine andere Wahl, als das Gespräch andernorts fortzusetzen.

Durnwalder signalisierte, bei Aufenthalten in Südtirol weiter gerne für die Fortsetzung der Interviews zur Verfügung zu stehen. Das musste sich ein Historiker mit Interesse an der Landesgeschichte nicht zweimal sagen lassen. Fortan wurden bei Besuchen in Südtirol in den Jahren 2017 und 2018 stundenlange Gespräche organisiert, so im Stadthotel oder im Hotel Laurin in Bozen. Das Transkript wuchs immer mehr an, so dass sich 2019 die Frage stellte, ob daraus nicht ein Buch entstehen sollte. Darüber entwickelte sich allmählich Einverständnis, nahte doch auch ein runder Geburtstag, wobei an eine Festgabe nie gedacht war, sondern wenn, dann an eine Dokumentation von Erfahrungen und Erinnerungen.

Abschließende Gespräche waren nach Ausbruch der Pandemie ab Frühjahr 2020 nicht mehr möglich, sodass Nach- und Zusatzfragen von der Hildesheimer Börde über den Brenner geschickt und im Umkehrwege in Windeseile schriftlich beantwortet wurden.

Die vielen, teilweise seitenlangen Antworten wurden chronologisch und nach Sachthemen geordnet, so dass sich die Gespräche und die Korrespondenzen nicht nur wie ein rein landesgeschichtlicher, sondern auch wie ein lebensgeschichtlicher Erzähltext lesen.

Durnwalder im Gespräch am Institut für Geschichte der Universität Hildesheim am 21. November 2016

Akademische Titel wurden weggelassen, für Leserinnen und Leser unverständliche historische Hintergründe oder politische Sachverhalte in Anmerkungen erläutert. Manchmal musste bei komplexeren Themen gezielter nachgefragt werden, so dass sich kleinere Wiederholungen ergeben konnten, die aber aus Gründen der Authentizität beibehalten wurden.

Da Durnwalder während seiner politischen Laufbahn zahlreiche Weggefährten erlebt hatte und immer wieder neue kennenlernen konnte, wurde er gebeten, zu diesen Zeitgenossen, darunter v. a. Persönlichkeiten und Prominente, Einschätzungen abzugeben, worauf er sich bereitwillig einließ.

Die Darstellung dieses Buches setzt nach Durnwalders Hildesheimer Vortrag mit einem ersten Kapitel über Herkunft und Erziehung ein. Es berührt seine Kindheit und Schulzeit im Pustertal, den Besuch der Klosterschule in Neustift/Brixen sowie das Studium in Wien und den vermiedenen Militärdienst in Italien.

Um den historischen Hintergrund seines folgenden politischen Aktionsfeldes besser zu verstehen, wurde in einem zweiten Teil ausführlich über die historisch-politischen Weichenstellungen der Südtiroler Geschichte gesprochen, wie die Entscheidung zur Umsiedlung der Südtiroler 1939, die Südtiroler Volkspartei als „Dableiber“-Gründung 1945, das Pariser Abkommen 1946, die Großkundgebung von Sigmundskron 1957, die Bozner „Feuernacht“ 1961, die parteiinterne Kontroverse um den „Aufbau“, die „Paketschlacht“ im Kursaal von Meran 1969, das Zweite Autonomiestatut 1972 und die Streitbeilegungserklärung vor den Vereinten Nationen 1992. Wichtig war es dabei zu erfahren, wie Durnwalder diese Ereignisse aus Erzählungen und der persönlichen Nachbetrachtung, aber auch jene aus eigenem Erleben, einschätzte.

Ein drittes Kapitel beschäftigt sich mit dem Weg in die Politik (Bauernbund-Direktor, Bürgermeister von Pfalzen sowie Landtags- und Regionalratsabgeordneter). Durnwalders politische Leistungen und seine Rolle als Landeshauptmann sind nicht zu verstehen, ohne seinen Vorgänger, den Vater der errungenen Autonomie für Südtirol, einer erstmals allmählich funktionierenden Autonomie, die vor 1972 noch nicht gegeben war. Es handelt sich um Silvius Magnago und Durnwalders Beziehung zu ihm, dem das vierte Kapitel gewidmet ist. Zu Magnago bestand anfänglich ein nicht ungetrübtes Verhältnis, das distanziert und kühl war und sich erst in den späteren Jahren besserte. Aus dem Schatten dieser Überfigur herauszutreten, empfand Durnwalder als eine der größten politischen Herausforderungen, die er voller Ambition wahrnahm und mit unbändigem Ehrgeiz annahm.

Den umfangreichsten Teil des Buches stellt das fünfte Kapitel dar, welches Durnwalders Zeit als Landeshauptmann behandelt. Darin geht es um den Aufstieg und die Profilbildung als Regierungschef, den Amtsantritt 1989, die vormaligen Mitbewerber, die politischen Zielsetzungen, aber auch die Rückkehr der Geschichte mit dem „Fall der Mauer“ in Berlin, die Selbstbestimmungsbestrebungen in Europa im Zeichen des zusammenbrechenden Jugoslawiens und die Streitbeilegungserklärung vor den Vereinten Nationen 1992. Diese Ereignisse beflügelten ihn stets zu neuem Tatendrang. Angesprochen wurden dabei auch Durnwalders Entscheidungen und die in seiner Amtszeit herrschende politische Entscheidungskultur, die Landeshauptmann-Stellvertreter, die Landesräte, die Beziehung zur Partei, die Landtagswahlen, das Verhältnis zu Rom und den Italienern in der Autonomen Provinz und nicht zuletzt zur Minderheit in der Minderheit, den Ladinern.

In diesem fünften Kapitel geht es auch um die Außenbeziehungen und -kontakte, wie den politischen Schutzstaat, das „Vaterland“ Österreich, den ökonomisch-politischen Rückhalt durch Bayern und Deutschland sowie den Faktor Tourismus, die Arbeitsgemeinschaft Alpenländer (ARGE ALP), die Europaregion Tirol-Trentino-Südtirol im Zeichen der zusammenwachsenden EU, den Ausschuss der Regionen in Brüssel, das Verhältnis zum Bundesland Tirol sowie die Frage zum Thema Südtirol als Minderheitenschutz-Modell für andere Regionen Europas.

Ferner wurden auch die Herausforderungen der Amtszeit und Problemlösungen in der Landespolitik thematisiert, wie das Aufkommen, die Vielfalt und die Zersplitterung der politischen Opposition mit all den Gegnern, Konkurrenten, Kritikern und Rivalen, die Frage der Landesautonomie versus die Region mit dem Trentino und die Proporz-Regelung. Dabei ging es um Aspekte wie Identität, Kirche, Kultur, Modernisierung, Sport und Universität, das Thema Kommunikation und das Verhältnis zu den Medien, aber auch um Affären und Skandale, die sich in einem Vierteljahrhundert Politik automatisch und naturgemäß einstellten, wie letztlich um Kontroversen, z. B. den Alpentransit, den Brenner-Basis-Tunnel und Migration als ein unterschätztes Thema. Zu guter Letzt wird dieses Kapitel durch die politische Bilanz einer Ära abgerundet.

Ein sechstes Kapitel dreht sich um das für Durnwalder alles andere als leichte Scheiden von der Politik mit Hinweisen auf Privates sowie Rück- und Ausblicke. Im siebten Kapitel folgen Charakterisierungen und Einschätzungen von politischen Persönlichkeiten, Weggefährten und Zeitgenossen.

Vom deutschen Historiker und Politikwissenschaftler Hans-Peter Schwarz (†) habe ich bei seinem Besuch in Hildesheim gelernt, dass man es besser lassen sollte, über noch lebende Menschen Biographien zu schreiben, gerade wenn es sich um Politiker handelt. Das sagte kein Geringerer als jener bedeutende deutsche Wissenschaftler Schwarz, der über Konrad Adenauer, Axel Springer und Helmut Kohl Biographien vorgelegt hatte. Im letzteren Fall sollte er dies zum Teil bereuen, weil er mit dem Anliegen der Wahrung historischer Objektivitätsbemühung durch Einwände und Kritik seitens des eben noch lebenden Alt-Bundeskanzlers und dessen zweiter Frau in Konflikt geriet. Ich habe daraus gelernt: In einem achten Kapitel wird ausgehend von den Gesprächsergebnissen nur eine vorläufige, knapp gehaltene biographische und landespolitische Nachbetrachtung versucht und dies auch unter Einbeziehung von Urteilen politischer Beobachter, Oppositioneller, Zeitgenossen und Weggefährten, um ein gewisses Maß an Ausgewogenheit und Multiperspektivität im Urteil über Durnwalder zu erzielen. Für eine eigene abschließende Biographie ist die Zeit noch nicht reif, keineswegs weil Durnwalder nicht über alles sprechen wollte, sondern weil relevante Akten noch nicht zugänglich sind.

Die letzten Kapitel dieses Buches bilden einen Anhang, in dem es um einen Rückblick auf die letzten beiden Jahrzehnte der Geschichte Südtirols geht, mit entsprechenden Kommentaren Durnwalders, Auszeichnungen und Ehrungen, eine Bibliographie mit relevanten Hinweisen zur Fachliteratur, um das eine oder andere Thema zu vertiefen, ein Abkürzungsverzeichnis und ein Personenregister, das leicht Zugriff auf einzelne Textabschnitte ermöglichen soll. Die Gespräche bzw. Korrespondenzen wurden Ende Mai abgeschlossen und im Juni 2021 nur noch geringfügige Ergänzungen am Interviewtext angebracht.

Zuletzt gilt es zu danken. Für mein Sekretariat, Frau Eva Löw, erwies sich die Fortsetzung der einmal begonnenen Transkriptionen der Gesprächsaufnahmen immer schwieriger – nicht zuletzt aufgrund des flotten, sich überschlagenden Erzähltempos des Interviewten, sondern auch aufgrund dialektaler Einsprengsel in seinen Ausführungen. So gelang es durch freundschaftlichen Rat, Maria Fuchs, eine Südtirolerin aus dem Eisacktal, vertrauensvoll zu gewinnen, die, mit dem spezifischen Dialekt vertraut, bei der weiteren Transkription sehr behilflich war. Der bekannteste und beliebteste Karikaturist Südtirols, der Erfinder des „Schnauzer“, Josef Peppi Tischler, steuerte dankenswerterweise eine Reihe sehr trefflicher Karikaturen seiner gekonnten Untermalungen zur Illustrierung der Aussagen Durnwalders bei, ja er zeichnete sogar einige davon neu! Eva Löw half mir bei der Durchführung der Korrekturen für die Endredigierung wieder entscheidend weiter. Frank Binkowski aus Lehrte hat das Manuskript auf Formalia korrekturgelesen und das Personenregister erstellt. Ein Dank geht auch an das Team des Michael Wagner Verlags in Innsbruck: Karin Berner danke ich für Layout und Satz sowie die auch unter Zeitdruck stets genaue Einarbeitung der Korrekturen, Karin Hausberger-Hagleitner für das Fahnenkorrektorat und Franz Kurz, MA, für die verlagsseitige Betreuung und Koordinierung. Es gebührt nicht zuletzt Luis Durnwalder Dank für seine Bereitschaft und Offenheit, alle Fragen, ohne eine einzige Ausnahme, anstandslos zu beantworten wie auch eine Vielzahl von Bildern aus seiner „Fotokiste“ zur Verfügung zu stellen. Es hat große Freude bereitet, mit ihm diese vielen Aspekte seines Lebens und seiner Amtszeit zu besprechen.

Allen Genannten gilt es für die aufgebrachte Geduld, Mithilfe, Mühe und somit für ihre Arbeitszeit zu danken.

Hildesheim, 28. Juni 2021Michael Gehler

Zur Einstimmung ein Vortrag

Zwischen Regionalisierung, Nationalisierung, Europäisierung und Globalisierung – Erfahrungen des Südtiroler Landeshauptmanns 1989–2014

Einführung zum Vortrag im Rahmen der Europagespräche des Instituts für Geschichte der Stiftung Universität Hildesheim am 21.11.2016 – es gilt das gesprochene Wort!1

Michael Gehler: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Die Europagespräche bieten immer wieder etwas Neues. Wir hatten noch nie einen Landeshauptmann am Institut für Geschichte der Stiftung Universität Hildesheim. Sie dürfen ihn nicht mit einem Schützenhauptmann verwechseln, eine Funktion, für die er nicht zuständig ist. Was Sie aber hier jetzt gleich erleben werden, ist einmalig. Wenn Sie noch nicht wissen, was ein echter Tiroler ist, dann ist es Dr. Luis Durnwalder, und zwar ein großer Tiroler.

Sie haben dem Titel des Vortrags entnommen, dass es um Südtirol zwischen Regionalisierung, Nationalisierung, Europäisierung und Globalisierung geht. Das klingt akademisch sehr geschwollen, hochtrabend und streng wissenschaftlich. Wenn Sie aber leibhaftig erleben wollen, wie eine namhafte Politikerpersönlichkeit und ein volksverbundener Politiker dieses Thema erlebt, erfahren und vor allem gestaltet hat, also was Autonomieentwicklung für eine Minderheit im Zentralstaat Italien im Zeichen der Schutzmacht Österreich im Kontext der europäischen Einigung und der sich steigernden Globalisierung bedeutet, dann steht Luis Durnwalder dafür.

Er tritt seinen Dienst an zu einer Zeit, als die Südtirolfrage vor den Vereinten Nationen noch ein internationales Streitthema war, als Österreich noch nicht den Europäischen Gemeinschaften angehörte und erst Mitglied der im Werden begriffenen Europäischen Union werden sollte. Es war eine Zeit, als das Grenzregime von Schengen zwischen Italien und Österreich noch nicht realisiert war. Es gab weder eine Freie Universität Bozen noch ein Ötzi-Museum oder die MeBo, die Schnellstraße zwischen Meran und Bozen, und vieles andere mehr war noch nicht erreicht. Vieles mehr noch hat er erlebt und mitgestaltet.

Ich darf Ihnen Luis Durnwalder persönlich vorstellen: Jahrgang 1941, geboren in Pfalzen im Pustertal, Besuch der Grundschule in Hofern/Gemeinde Kiens und anschließend des Gymnasiums in Neustift in Brixen. Er studierte Agrarwissenschaft in Wien an der Boku, wie die Universität für Bodenkultur abgekürzt heißt, war also mit Landwirtschaft befasst, aber parallel dazu auch mit Rechtswissenschaften an der Alma Mater Rudolfina, der Universität Wien, hat in Agrarwissenschaft seinen Abschluss erzielt und den Doktortitel an der Universität Florenz anerkannt bekommen.

Luis Durnwalder war schon früh politisch aktiv, und zwar im Rahmen der Südtiroler Hochschülerschaft, deren Vorsitzender er in Wien gewesen ist. Er hat unterrichtet als Lehrer in Bruneck, in einer Gewerbe- und Handelsoberschule in Bozen, wurde Direktor des Südtiroler Bauernbundes, Kandidat der Südtiroler Volkspartei (SVP), wie sie abgekürzt heißt, und wurde Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde Pfalzen. Damit hat er die kommunalpolitische Ebene erlebt sowie auch die Gemeinde- und Verbandspolitik. Im Jahre 1973 hat er ein Mandat im Südtiroler Landtag errungen und war gleichzeitig auch für den Regionalrat Trentino-Südtirol zuständig.

Die Autonome Provinz Bozen war seit 1948 durch das Erste Autonomiestatut eingebunden in eine Region mit dem Trentino, was mit Autonomieverlust für Südtirol verbunden war. Es gab somit noch keine eigenständige autonome Südtirollösung. Die Provinz Bozen war eingebettet, ja eingespannt in der Region Trentino-Südtirol, was Südtiroler Politiker von Anfang an gar nicht wollten, weder nach dem Ersten noch nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein langer und zäher Kampf war nötig. Aufgrund dieser Konstellation hatte ein Ringen um möglichst viele eigene Kompetenzen für eine eigenständige Autonomie eingesetzt, was Durnwalder schon als Politiker miterlebt hat, nämlich die Verwirklichung des Zweiten Autonomiestatuts von 1972 und seiner Durchführungsbestimmungen.

Nach den Landtagswahlen 1978 wurde er Mitglied der Landesregierung von Landeshauptmann Silvius Magnago. Durnwalder war in den Kabinetten V und VI von Magnagos Regierung aktiv und zuständig für das Ressort Landwirtschaft. Auf die Ära Magnago folgte eine neue Ära: Luis Durnwalder wurde am 17. März 1989 Landeshauptmann von Südtirol und hatte diese Funktion bis 2014 inne.

Das Amt eines Landeshauptmanns von Südtirol ist in etwa gleichbedeutend mit dem eines Ministerpräsidenten eines deutschen Bundeslandes, allerdings in einer ganz anderen, nämlich ethnisch-gemischten Konstellation, d. h. hinsichtlich einer deutsch-, italienisch- und ladinischsprachigen-rätoromanischen Bevölkerung. Das war eine besondere politische Herausforderung, denn es ging um die Frage, wie man mit den verschiedenen ethnischen Gruppen im zentralstaatlichen Italien umgeht. Wenn ein Zentralstaat Autonomie gewähren soll, erscheint es nicht so einfach wie beispielsweise in einem Bundesstaat oder einem Staatenbund. Dabei ist auch der politische Faktor Europa mit der EU zunehmend wichtiger geworden neben dem der Vereinten Nationen, denn vor der UNO musste erst eine Streitbeilegungserklärung von österreichischer wie von italienischer Seite abgegeben werden.

Luis Durnwalder hat auch die Präsidentschaft der Region Trentino-Südtirol erlebt. Er war als Vertreter der Provinz Bozen-Südtirol und der Region Trentino-Südtirol ebenfalls im Ausschuss der Regionen in Brüssel tätig, einer Institution, die es seit dem Unionsvertrag von Maastricht gibt.

Als Regionalpolitiker war er ein unheimlich beliebter Landeshauptmann, der mehr als 100.000 Vorzugsstimmen bei den Wahlen in Südtirol bekommen hat und zwar von allen Sprachgruppen. Wenn man Durnwalders Vorgänger Silvius Magnago als den Vater der Autonomie für Südtirol bezeichnet, der die Fundamente gelegt hat, so ist Luis Durnwalder derjenige gewesen, der die Südtiroler Autonomie ausgebaut und weiterentwickelt hat. Nach dem Architekten und Baumeister der Autonomie Magnago folgte der Ausgestalter und Vollender der Autonomie. Durnwalder steht für eine jahrzehntelang ausgebaute und weitgehend vollendete Autonomie. Er verkörpert 40 Jahre Landespolitik und war 25 Jahre Landeshauptmann.

Ich bin sehr dankbar, dass wir Sie, Herr Dr. Durnwalder, gewinnen konnten und Sie jetzt zu uns sprechen werden in einer Reihe, die Europagespräche heißt, bei der wir auch erfahren wollen, welche Rolle die Regionen in Europa spielen und welche Rolle der Regionalismus in der EU spielt, d. h. welche Perspektiven sich davon ausgehend für Südtirol ergeben und wie sich in diesem Rahmen Ihre persönlichen Erfahrungen als Landeshauptmann von Südtirol spiegeln. Herzlich willkommen! Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen!

Luis Durnwalder: Sehr geehrter Herr Professor Gehler, sehr geehrte anwesende Damen und Herren, zunächst einmal ein herzliches Dankeschön, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, in diesem Rahmen einige Ausführungen zu machen über die Entwicklung in unserem Lande. Sie wissen ja selber, Südtirol ist vielen Deutschen bekannt, weil sie dort Urlaub machen. Wir werden auf zirka 31 Millionen Übernachtungen hinauskommen, wir stehen bei etwa 7,1 bzw. 7,2 Millionen Touristen, die Südtirol jährlich besuchen, und davon kommen ungefähr 50% aus Deutschland. Das freut uns und deswegen bin ich der Meinung, dass Ihnen unser Land ja mehr oder weniger bekannt ist.

Weniger bekannt wird vielleicht die Entwicklung und die Geschichte sein. Ich glaube schon, Herr Professor, dass es schön und gut ist, wenn die Menschen Europa kennenlernen. In Europa besteht große Unsicherheit und die Leute sind skeptisch, weil sie nicht wissen, was eigentlich geschieht, und weil sie Europa auch zu wenig kennen. Europa ist ständig gewachsen, ohne dass man sich Mühe gegeben hat, diejenigen, die in der Europäischen Gemeinschaft sind, und diejenigen, die nacheinander als neue Mitglieder aufgenommen werden sollten, besser zu kennen. Man hat 1957 mit sechs Mitgliedern begonnen, ist 1973 weiter gegangen auf neun und dann auf zehn und auf elf mit den Griechen 1981, sodann 1986 auf 12 und dann 2004 auf 25 sowie 2007 auf 27 und ist schließlich mit Kroatien 2013 auf 28 Mitgliedsstaaten gekommen, auch wenn einer davon wahrscheinlich gehen wird.2 Möchte damit sagen: Man hat den Fehler gemacht, dass die Europäische Gemeinschaft immer größer geworden ist, ohne dass man sich, bevor man die Vergrößerungen vorgenommen hat, einmal miteinander befasst hat. Alle Mitglieder waren unterschiedlich, sie waren wirtschaftlich unterschiedlich, sie waren, was die Auffassung, die Geschichte, die Religion und die Sprache anbelangt, unterschiedlich und deswegen haben sich viele nicht mehr wohlgefühlt. Man hat es zu schnell gemacht, ohne die Bevölkerungen mitzunehmen. Auf diese Art und Weise haben sich die Menschen unsicher gefühlt und Angst bekommen. Dann gibt es immer wieder Populisten, die Angst und den Nationalismus schüren und die Leute verunsichern.

Es ist deshalb wichtig, dass wir uns ab und zu auch die Zeit nehmen, Europa kennenzulernen, denn Sie sehen die Unterschiede ja selbst, wenn wir z. B. die Europawahlen betrachten. In Belgien und Luxemburg sind es 90% Wahlbeteiligung, weil die Menschen dort der Meinung sind, dass es ihre Einrichtung ist, während auf der anderen Seite, wenn wir die Slowakei als Beispiel heranziehen, nur mehr 13% zu den Europawahlen gehen. In 17 Staaten haben weniger als 15% an den Europawahlen teilgenommen, weil sie bei dem Europa von heute nicht wissen, was das eigentlich ist und was es ihnen bringt.

Aus diesem Grund bin ich froh, dass mir Professor Gehler die Möglichkeit gibt, Ihnen eine europäische Region vorzustellen und Ihnen dabei zu erklären, wie wir Heimat in unserem Lande geschaffen und was wir getan haben, damit die Bevölkerung auf diesem Fleckchen Erde froh ist, innerhalb Italiens und Europas eine gewisse Selbstständigkeit zu haben, indem wir unsere Probleme selbst lösen können und auf diese Art und Weise auch Freude haben; auch in der Politik braucht es Freude!

Man muss sich auch freuen können, wenn man etwas erlebt und gemacht hat, was positiv ist. Ich glaube, dass derjenige, der sich nicht über etwas freut, gleichgültig ist. Dem fehlt irgendetwas. Freude sind Blumen auf einer Wiese und mit einem Strauß schöner bunter Blumen lebt es sich schöner, vor allem wenn man sieht, dass es schöne Blumen sind, und wenn man sich über das, was man erreicht hat, auch freuen kann.

Durnwalder beim Vortrag in den Europa-Gesprächen des Instituts für Geschichte der Stiftung Universität Hildesheim

Uns Südtirolern ist nichts geschenkt worden. Wir waren bis 1919 bei Österreich3 und nach dem Ersten Weltkrieg hat man uns gegen unseren Willen von Österreich losgetrennt. Wir sind aber Österreicher gewesen und sind Österreicher geblieben, auch wenn man eine andere Grenze gezogen hat. Mit einem Mal sind wir von Österreich abgetrennt worden und zu einer österreichischdeutschsprachigen Minderheit in Italien geworden. Das wäre an sich gar nicht so tragisch gewesen, aber wir sind zu einem Italien gekommen, das zuerst noch ein Königreich war, dann aber vor allem von Faschisten4 in Form eines zentralistisch ausgerichteten Staates regiert wurde, der an sich nie große Achtung vor Minderheiten und damit vor dem Anderssein hatte.

Wir sagen immer: Anderssein darf nie etwas Negatives sein. Anderssein muss auch respektiert werden und kann letzten Endes auch zur Pluralität beitragen. Aber das gilt nicht für Diktatoren und so war es damals auch in Italien. Mussolini und die Faschisten sagten sich, mit diesen paar Deutschsprachigen werden wir schon irgendwie fertigwerden. Sie waren der Meinung: Wir haben jetzt das Gebiet zugesprochen bekommen, ob die Südtiroler einverstanden sind oder nicht, das geht uns nichts an, wir haben das Gebiet zugesprochen bekommen und wir haben das Recht, bis zum Brenner die Richtlinien festzulegen. Ein nationalistisch ausgerichteter Staat fragt nicht lange, ob die Bevölkerung damit einverstanden ist oder nicht. Der Nationalismus ist die Ursache für viel Böses und steht auch für viel Angst und Unsicherheit. So war es auch damals. Die Faschisten wollten mit diesen Südtiroler Muttersprachlern gleich einmal aufräumen. Sie haben sich gesagt: Wir möchten unser Reich bis zum Brenner absichern und zwar in der Form, dass wir uns auf diese Leute auch verlassen können. Sie wollten aus den paar Deutschsprachigen Italiener und aus ihnen auch treue Staatsbürger machen, was ihnen aber von vornherein nicht gelungen ist. Letzten Endes waren wir alle Österreicher und nicht bereit, uns auf einmal zu biegen. Tiroler können auch stur sein. Deswegen haben wir gesagt: Nein, so einfach geht das nicht! Daraufhin hat es geheißen: Wenn ihr es nicht wollt, dann werden wir es halt mit Gewalt machen. Tatsache war, dass man damals eine Assimilierungspolitik eingeleitet hat, und zwar in dieser Form: Wir nehmen euch die Schule, die Kultur und die Tradition und dann werdet ihr zusammenfallen wie ein Baum ohne Wurzeln. Wenn man dem Menschen die Kultur und die geschichtliche Bindung, vor allem auch die Schule, nimmt, dann hat er keine geistige Nahrung mehr und fällt um. So haben es die Faschisten gemacht: Die deutschsprachigen Schulen wurden verboten und italienische Lehrer aus dem Süden nach Südtirol geschickt. Die Lehrer haben kein Wort Deutsch und die Kinder kein Wort Italienisch gesprochen. So hat man die Zeit in der Schule überbrückt und herausgekommen ist gar nichts. Man hat auch die Vereine und Verbände verboten, die Musikkapellen, die Chöre, die Feuerwehren und vor allem auch die wirtschaftlichen Einrichtungen, wie Interessenverbände, Raiffeisenkassen und Genossenschaften, die für uns eine große gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung hatten. Südtirol war ja ein Land mit vielen kleinen Betrieben, wofür es Genossenschaften braucht. Man hat die kleinen Gemeinden zu größeren Gemeinden zusammengepfercht. Auf diese Weise wollte man uns assimilieren. Sie haben aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht.

Unsere Eltern, meine Eltern und vor allem auch die Großeltern haben sich gesagt: So einfach geht das nicht. Sie haben zwar die Maßnahmen erdulden müssen, die der Faschismus ihnen aufgezwungen hat, akzeptiert haben sie sie aber nicht. Man hat zwar die deutschsprachigen Schulen verboten, aber die betroffenen Südtiroler haben abends in Bauernstuben deutschen Unterricht organisiert, in den sogenannten Katakomben-Schulen, wo man die deutsche Sprache und Kultur unterrichtet hat, auch wenn es verboten war. Falls es eine Feier gab, dann ist die Kapelle nicht mit der Tracht aufgetreten, weil das verboten war, hat aber trotzdem gespielt, d. h. man hat im Untergrund das gemacht, was man eben offiziell nicht tun konnte. Wenn es gebrannt hat, ist die Feuerwehr da gewesen. Es war im Blut, dass man einander hilft und man da ist, wenn man gebraucht wird. Die Feuerwehr ist ausgerückt, wenn auch nicht mit der Uniform, sondern mit einzelnen Personen, um einander zu helfen.

Als die Faschisten sahen, dass mit diesen Leuten nichts zu machen ist und sie bei Gewaltanwendung noch widerspenstiger werden, hat man neue Maßnahmen eingeleitet. Sie wissen, wie in diktatorischen Staaten vorgegangen wird: Es sind immer drei Schritte, die gemacht werden. Der erste besteht darin, dass man Leute mit Gewalt auf irgendeine Art und Weise nationalisieren und ihnen ihre Kultur wegnehmen will. Wenn das nicht gelingt, dann unternimmt man den nächsten Schritt und greift zum Mittel der Majorisierung. Dabei hat man sich in unserem Fall gesagt: Ja, das sind ja nur 350.000 Südtiroler. Da werden wir so viele Süditaliener in den Norden hinaufschicken, bis wir Italiener die Mehrheit haben. Wenn wir diese haben und die Bevölkerung noch das Selbstbestimmungsrecht will, dann geben wir es ihnen und die Mehrheit wird dann in unserem Sinne abstimmen.

So war es in Tibet, wie uns der Dalai Lama berichtet hat, der immer wieder in Südtirol zu Besuch war, um unseren Fall zu studieren. Er berichtete uns das Gleiche: Man hat Tibet die Souveränität des Staates genommen und eine Provinz daraus gemacht. Wie wir will der Dalai Lama unbedingt die alten Sitten, Gebräuche und seine Religion erhalten und wie wir möchte er auch vor allem die täglichen Aufgaben selbst lösen. China verneint und verweigert dies jedoch. Dabei schickte China dauernd mehr und mehr Chinesen nach Tibet. Sobald die Chinesen die Mehrheit haben werden, soll dann der Dalai Lama seine Forderung erfüllt bekommen. Das bedeutet so viel, dass man dann eine Volksabstimmung durchführt, weil dann die chinesische Mehrheit für China stimmen wird. So wurde es auch in vielen anderen Gebieten der Welt gehandhabt oder versucht.

Man hat auch in Südtirol viele neue italienische Betriebe und süditalienische Gesellschaften wie z. B. Stahl-, Aluminium- und Magnesiumwerke angesiedelt und ein neues großes lndustriegebiet geschaffen. Die Arbeiter hat man aus dem Süden nach Südtirol heraufgeholt, dort tausende von Wohnungen gebaut und Zulagen gewährt. Das diente zur Sicherung der Grenze und so sind viele Süditaliener nach Südtirol gekommen, verbunden mit der staatlichen Absicht: Wir werden jetzt die Mehrheit bilden und sobald wir eine Mehrheit haben, werden wir den Südtirolern das Selbstbestimmungsrecht geben bzw. ein Referendum durchführen. Das hat aber auch nicht geklappt. Man musste erkennen, dass diese Methode nicht funktioniert, weil die Mehrheit der deutschsprachigen Bevölkerung vorwiegend in den Tälern, außerhalb des städtischen Zentrums, gewohnt hat und deswegen nur Bozen italienisiert werden konnte, was auch gelungen ist. Bozen hatte 1919 rund 8.000 italienische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Heute hat die Stadt drei Viertel, d. h. ca. 80.000 Italiener. In Bozen ist das gelungen, aber die deutschsprachige Bevölkerung in der Peripherie ließ sich nicht so leicht majorisieren oder in eine Minderheit verwandeln.

Als den Faschisten das alles nicht gelungen ist, haben sie einen dritten Schritt unternommen, der immer dort, wo Minderheiten leben und Diktaturen errichtet werden, feststellbar ist: Das ist die Methode der Deportation, d. h. man jagt die Leute davon bzw. zwingt sie, ihr Land zu verlassen, so wie es auch im Osten geschehen ist, als man die Leute vertrieben hat. So wollte man es auch in Südtirol machen.

Mussolini und Hitler haben 1939 ein Abkommen geschlossen.5 Hitler hat seinem Freund Mussolini zugesagt, wenn er das Südtiroler Gebiet absichern wolle, dann könne er ohne Weiteres die deutschsprachigen Bewohner irgendwo anders im Reich ansiedeln. Diejenigen, die nicht ins Deutsche Reich gehen wollten, konnte Mussolini in eine andere Provinz Italiens versetzen. In Südtirol sollten dafür italienische Bauern, Kleinindustrielle usw. angesiedelt werden, um so die nördliche Grenze zu sichern. Das war die Absicht. Die Südtiroler sind nun vor die Wahl gestellt worden, sich zu entscheiden, ob sie in Südtirol bleiben wollen, verbunden mit dem Risiko, dass sie in eine andere Region in Italien versetzt würden, oder sie waren gezwungen, irgendwo im Reich angesiedelt zu werden. Dabei hatte man ihnen versprochen, dass sie einen gleichen Bauernhof, ein gleiches Geschäft oder einen gleichen Tourismusbetrieb bekommen, d. h. jeder sollte das Gleiche bekommen, was er vorher gehabt hat. Daraufhin sind sogleich 75.000 abgewandert. Die ersten, die gingen, glaubten, sie könnten sich als erste die besten Betriebe auswählen. Vor allem sind diejenigen abgewandert, die zu Hause keinen Betrieb hatten und glaubten, dass sie irgendwo anders etwas Besseres finden würden. Insgesamt haben 86% der Südtiroler für Deutschland optiert, d. h. nicht für Hitler, sondern für Deutschland, also für das Weggehen. So hat es geheißen. Die Südtiroler sagten: Wir möchten nicht, dass der eine dort und der andere dorthin kommen soll. Wenn schon, dann gehen wir gemeinsam und möchten auch irgendwo gemeinsam angesiedelt werden. Hitler hat ihnen die Krim versprochen, d. h. die Südtiroler sollten gemeinsam auf dieser Halbinsel angesiedelt werden.

Auch meine Eltern haben für Deutschland optiert, so wie 86% der Südtiroler Bevölkerung. Aber so gescheit waren meine Eltern auch wieder, nicht mit elf Kindern und sieben Stück Vieh zu gehen! Das können Sie sich ja vorstellen, unter solchen Umständen sich auf eine solche Ungewissheit einzulassen. Das war nicht jedermanns Sache. Deshalb haben sie sich gesagt: Wir wissen genau, dass in diesen Gebieten, wo wir angesiedelt werden sollen, nicht hunderttausende Bauernhöfe, Handwerksbetriebe oder Geschäfte leer stehen, wo wir uns morgen hineinsitzen können. Die sind ja auch alle besetzt. Dort sitzt auch schon jemand, der zuerst verjagt werden muss, damit andere angesiedelt werden können. Wenn aber der Krieg anders ausgehen sollte, dann werden diejenigen wieder zurückkehren und man wird ihnen sagen: Du verschwindest schnell, wenn du dein Leben noch retten willst, denn wir möchten unser Hab und Gut wieder zurückbekommen! Deshalb haben meine Eltern und andere Optanten gesagt: Ihr habt die italienische Staatsbürgerschaft verloren und wir gehen erst, wenn wir unbedingt gehen müssen, und wenn sie uns von den Höfen und von den Geschäften und Handwerksbetrieben vertreiben, ansonsten möchten wir hierbleiben. Der Krieg ist dann so ausgegangen, wie er ausgegangen ist, und diejenigen Südtiroler, die die italienische Staatsbürgerschaft verloren haben, wussten nicht, was sie tun sollten. Man versuchte sofort, die italienische Staatsbürgerschaft wiederzubekommen. Alle Optanten, ob abgewandert oder nicht, waren ja staatenlos. So hat man sich bemüht, die italienische Staatsbürgerschaft wiederzuerlangen. Man hat also um etwas gebeten, was man vorher abgelehnt hat, und die Italiener wussten zuerst gar nicht, was man eigentlich den Südtirolern geben sollte. Deutsche sind ja zig-millionenfach aus den Ostgebieten vertrieben worden und die Italiener drohten uns zuerst ebenfalls, uns zu vertreiben, indem sie behauptet haben: Ihr habt ja mit Italien nichts zu tun, denn ihr habt ja keine Staatsbürgerschaft mehr. Deshalb muss ich sagen: Hut ab vor den Dableibern, die nicht für Deutschland optiert haben und auch nicht in andere Provinzen verlegt worden sind, die nach Kriegsende gesagt haben: Wir werden uns für euch Optanten einsetzen, damit ihr wieder die Staatsbürgerschaft erhalten könnt. 1948 haben wir dann die Staatsbürgerschaft wiederbekommen. Ich bin auch als Staatenloser auf die Welt gekommen und habe erst 1948 die italienische Staatsbürgerschaft bekommen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Südtiroler wieder Hoffnung geschöpft, weil sie sich gedacht haben, weder Hitler noch die italienischen Faschisten können jetzt entscheiden, sondern die Siegermächte. So hat man Unterschriften gesammelt. Wir haben immer gelernt, dass es 155.000 gewesen sind, die die Südtiroler ein Jahr nach Kriegsende dem österreichischen Bundeskanzler Leopold Figl übergeben haben, damit die Südtiroler das Selbstbestimmungsrecht erhalten, um ein Referendum abzuhalten und um entscheiden zu können, ob wir wieder nach Österreich zurückwollen oder nicht. Die Siegermächte hatten damals nicht sehr viel Verständnis dafür und wir haben damit ungünstige Voraussetzungen gehabt, denn Österreich besaß noch keine Souveränität und vor allem war es auch bei den Siegermächten nicht sehr gut angesehen, obwohl die Österreicher behaupteten, in Österreich habe es nie einen Nationalsozialisten gegeben. Man denke dabei nur an den Einzug Hitlers in Wien. Das Motto lautete: Wir haben damit nichts zu tun. Trotzdem hat man Österreich nicht besonders ernst genommen.

Italien selbst hat im Krieg auch zu spät die Seite gewechselt. Man hat deshalb Italien nicht unbedingt als Sieger anerkannt, weil es zu spät ins Lager der Alliierten übergetreten ist. Es waren also zwei Staaten, die man nicht ganz so ernst genommen hat und so haben die Siegermächte entschieden. Doch hat Italien den Vorteil gehabt, dass der Anteil an Kommunisten relativ hoch war, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Westen wollte man bei einer weiteren Schlechtbehandlung Italiens nicht riskieren, dass dessen Kommunisten dann noch stärker werden. Außerdem hatte Italien bereits Istrien und vor allem die Gebiete um Triest verloren. Damit Italien nicht noch einmal territorial draufzahlen sollte, hat man Italien gegenüber argumentiert: Ihr könnt die Grenzen und Grenzgebiete des Londoner Vertrags von 1915 beibehalten. Österreich hatte gehofft, dass man der deutschsprachigen Bevölkerung Südtirols das Selbstbestimmungsrecht gewähren würde, aber letztendlich wurde dies nicht gewährt.

Im Anschluss hat man einen Kompromiss gefunden, d. h. man hat Österreich und Italien fast gezwungen, einen bilateralen Vertrag abzuschließen, aus dem hervorging, dass das Gebiet bei Italien bleiben sollte, womit man die Italiener z.T. zufriedengestellt hat, aber auch Österreich und den Südtirolern etwas zugestanden hat, und zwar in der Form, dass der italienische Staat der Bevölkerung eine autonome Verwaltung und Gesetzgebung gewähren musste. Alcide De Gasperi war der italienische Außenminister und später Ministerpräsident sowie Karl Gruber österreichischer Außenminister. Beide haben in Paris am 5. September 1946 ein diesbezügliches Abkommen unterschrieben. Ob sich beide gut verhalten haben, lasse ich jetzt einmal offen. Die Italiener haben das sicher nicht, denn De Gasperi ist am längeren Hebel gesessen und hat seiner Öffentlichkeit gesagt: Ich habe Südtirol für Italien gerettet. Er hat auf diese Art und Weise versucht, das auf der innenpolitischen Ebene zu nutzen. Er sagte sich, das Gebiet sei nicht im Stande, sich selbst zu verwalten. Ob Österreich mehr hätte herausholen können, möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall hat Gruber zugestimmt und damit ist das Abkommen geschlossen worden. Südtirol ist bei Italien geblieben, aber der italienische Staat musste uns die autonome Gesetzgebung und Verwaltung geben. Der Vertrag hat 40 Zeilen und beinhaltete sehr allgemeine Erklärungen. Es war lediglich ein bilateraler Vertrag zwischen Italien und Österreich, wobei man römischerseits offengelassen bzw. in Frage gestellt hat, von welchem Gebiet die Rede sei, welches auch nicht genau abgegrenzt worden war. Es wurde nur gesagt, dass den Bevölkerungen dieser Gebiete diese autonome Gesetzgebung und Verwaltung gegeben werden sollte, ohne das Territorium genau zu benennen. Zweitens hat man auch nicht gesagt, was diese Autonomie eigentlich bedeuten und in welchen Bereichen sie Geltung haben sollte.

So waren aufgrund dieser Unklarheiten in der Nachfolgezeit Schwierigkeiten aufgetreten, wobei es immer wieder um diese Frage ging, wem diese Autonomie und in welcher Form gewährt werden sollte und worin diese Autonomie besteht. De Gasperi ist Ministerpräsident geworden und hat argumentiert, er müsse zwar der Bevölkerung autonome Gesetzgebung und Verwaltung geben, aber es steht nicht fest, für welches Gebiet diese gedacht wäre. Eigentlich war sie nur für Südtirol gedacht. Nachdem dies aber nicht ausdrücklich geschrieben worden ist, hat De Gasperi die Idee der Region wiederentdeckt, d. h. eine Autonomie für die Region Trentino gemeinsam mit Südtirol, wobei in diesem neuen Gebilde zwei Drittel Italiener und nur ein Drittel Deutschsprachige lebten. Die Südtiroler meinten: Da nützt uns die ganze Autonomie nichts, wenn wir uns wieder in einem Gebiet befinden, in dem wir in der Minderheit sind. Deshalb das Bestreben der Südtiroler nach dem Krieg, eine eigene Autonomie für Südtirol zu erhalten. Sowohl unsere Parlamentarier in Rom, aber auch unsere gewählten Vertreter in der Region mit Sitz in Trient haben immer wieder eine eigene Autonomie verlangt. Aber es ist nicht dazu gekommen und zwar deshalb, weil Italien dagegen war, vor allem aber weil De Gasperi bis zum Schluss immer darauf bestanden hat, die Autonomie gehöre auch seinem Heimatland Trentino und nicht nur Südtirol.

Nachdem die Entwicklung mit der Italianisierung trotz dieser allgemeinen Schutzklausel weiter vorangeschritten ist, wurde die Bevölkerung in Südtirol unruhig und hat eine Protestversammlung veranstaltet. Vielleicht hat der eine oder andere noch in Erinnerung, dass 1957 35.000 Südtiroler auf die Burgruine Sigmundskron hinaufgeschritten sind, um gegen das Verhalten der italienischen Regierung zu protestieren, und die Welt darauf aufmerksam zu machen, dass es in Südtirol nicht mit rechten Dingen zugehe. Die Italiener schickten uns dauernd neue Arbeiter nach Südtirol. Es wurden dauernd neue Wohnungen gebaut. Man wollte uns auf diese Art und Weise assimilieren und praktisch in Minderheit versetzen. Wir wollten das aber nicht und protestierten, weil das Pariser Abkommen nicht ordnungsgemäß interpretiert und durchgeführt worden ist.

Diese Kundgebung hat schon eine politische Wirkung gehabt. Tatsache ist, dass dieser Protest und dessen Hintergründe in vielen Zeitungen, darunter auch im Spiegel, auf ganzen Seiten beschrieben wurden, wodurch die Voraussetzung geschaffen wurde, dass sich auch das Ausland mit diesem Thema zu befassen begann. In der Folge hat es dann erste Anschläge gegeben, weil manche Südtiroler der Meinung waren, auf diese Art die stockenden Verhandlungen wieder in Schwung zu bringen.

In der Zwischenzeit hatte Österreich 1955 wieder die Voraussetzung für seine Souveränität erhalten. Die Besatzungsmächte waren abgezogen. Das Land wurde wieder frei und man hatte dadurch wieder die Möglichkeit, sich intensiver für Südtirol zu interessieren. Vorher waren Österreich die Hände gebunden, aber nun hat es das Südtirol-Problem in den Jahren 1961/62 zweimal vor die UNO gebracht. Man hat den Vereinten Nationen klargemacht, dass der Pariser Vertrag nicht eingehalten worden ist, so dass sich die UNO damit beschäftigen musste, womit wegen der Nichteinhaltung von internationalen Verträgen ja zu rechnen war. Bei den Vereinten Nationen vertrat Italien den Standpunkt, dass es sich bei der Südtirol-Problematik um ein innerstaatliches Problem Italiens handle, weshalb die UNO gar nicht zuständig sei. Die UNO war jedoch durch den Einsatz Österreichs anderer Meinung und beauftragte Österreich und Italien, durch Verhandlungen eine Einigung zwecks Anwendung des Pariser Abkommens zu finden. Die UNO empfahl also durch Resolutionen, dass der Streit zwischen Österreich und Italien auf dem Verhandlungsweg gelöst werden sollte und dass dabei auch die Frage der Zuständigkeiten geklärt werden sollte. Es ging dabei erstens um das Gebiet und zweitens den Inhalt der Autonomie, also um die Frage, welche Zuständigkeiten von der Region und vom Staat an das Land Südtirol übergehen sollten. Die hierfür eingesetzte 19er-Kommission erzielte jedoch keinen entscheidenden Durchbruch, worauf es weitere Anschläge in Südtirol gegeben hat. Dabei muss festgestellt werden, dass dabei Leute am Werk waren, die mit allen Mitteln Menschenleben schonen wollten und einfach von ihrem Anliegen überzeugt waren: Wenn wir zu unserem Recht kommen wollen, dann müssen wir schauen, dass wir Solidarität und Gehör auf internationaler Ebene finden und dass sich auch andere Leute einmischen und verlangen, dass in dieser Region Frieden geschaffen werden sollte.

Es ging bei diesem Anliegen gegenüber Italien letztlich darum: Ihr müsst den Südtirolern das geben, was ihr ihnen 1946 versprochen habt! Die Verhandlungen der innerstaatlichen Kommission sind nicht vorangegangen, sodass neuerliche Anschläge erfolgten und daraufhin, das muss sich sagen, sind die Verhandlungen fortgeführt worden. Gut. So werden jetzt einige sagen: Dann habt ihr die Autonomie den Aktivisten, Freiheitskämpfern und ‚Terroristen‘ (wie die Italiener sie nannten) der 1960er Jahre zu verdanken. Dazu muss ich sagen: Sicher haben wir das nicht, wohl aber sind die Verhandlungen deshalb fortgesetzt worden, weil Italien es sich nicht mehr weiter erlauben konnte, sich gegen einen internationalen Vertrag zu stellen. Das war der Grund, warum es eine Weiterführung der Verhandlungen gegeben hat – nicht zuletzt, weil die Südtirolfrage durch den Einsatz Österreichs vor der UNO eine internationale Angelegenheit geworden ist.

Man hat also über Jahre weiterverhandelt und letzten Endes hat man zwischen Rom und Wien im Jahre 1969 eine Zusammenfassung von alledem vorgenommen, was die Kommission bisher ausgearbeitet hat, und herausgekommen sind 137 Punkte. Das soll heißen, dass Südtirol in diesen Punkten und dort selbst entscheiden und gesetzgeberisch tätig werden kann. Südtirol bekam dann auch das Geld, um diese Maßnahmen umzusetzen. Es ist ein Kalender festgelegt worden, so dass in dieser und jener Zeit die Durchführungsmaßnahmen für den konkreten Übergang der Kompetenzen erlassen werden sollten.

Grundsätzlich hätte all dies innerhalb von zwei Jahren umgesetzt werden müssen. Rom sollte die Verfassung abändern, um diese Autonomie darin aufzunehmen. Die Südtiroler haben die Paket-Vereinbarung zwischen Österreich und Italien mit knapper Mehrheit in einer Versammlung in Meran 1969 genehmigt. 52% der Delegierten und Vertreter der Ortsverbände der Südtiroler Volkspartei waren dafür und 48% dagegen. Aufgrund dieser wenn auch knappen Mehrheit lautete der Auftrag, diese Autonomie für Südtirol jetzt umzusetzen.

Die weiter zu führenden Verhandlungen über die Durchführung dauerten aber nicht zwei Jahre, sondern zwanzig Jahre. Erst im Jahre 1992 sind diese Verhandlungen für die Umsetzung der Durchführungsbestimmungen abgeschlossen worden. Vor den Vereinten Nationen trafen sich Österreich und Italien wieder, um die sogenannte Streitbeendigungserklärung abzugeben.

Zu dieser Zeit war ich schon Landeshauptmann. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich am 30. Jänner 1992 bei Giulio Andreotti war und ihn gebeten habe, dass er unbedingt noch einige Punkte und Bestimmungen genehmigen muss. Vor allem sollte er in der Regierungserklärung am 31. Jänner erklären, dass das, was in der Vereinbarung steht, nicht mehr weggenommen, und wenn, dann nur im gegenseitigen Einvernehmen abgeändert werden dürfe. Wir hatten nämlich die Angst, dass Italien schnell abschließen und das eine oder andere an Vereinbarungen wieder wegnehmen würde. Eine so zu verstehende Erklärung ist dann im Parlament abgegeben worden. Österreich und Italien haben dann vor der UNO erklärt, dass man sich als Staaten geeinigt habe und deshalb der durch das Pariser Abkommen entstandene Streit für beendet erklärt sei.

Ab diesem Zeitpunkt sollten Italien und Österreich wieder gute Freunde werden. Der Grundsatz, dass der Schutz der Minderheiten im nationalen Interesse ist, wurde in die Verfassung aufgenommen.

Erst jetzt haben wir eigentlich eine richtige Autonomie erhalten, wobei sie teilweise schon seit 1972 durchgeführt worden war; nun war aber auch eine endgültige internationale Regelung und Absicherung gegeben. Sie werden sich jetzt sagen, dass es lange Zeit gebraucht hat. Ja, das stimmt.

Wenn wir mit unseren Leuten reden, dann sagen sie uns: Ja gut! Ihr redet dauernd von Autonomie und Selbstverwaltung, was aber bringt mir das als Einzelperson? Nur wenn die Vorteile konkret für jeden Einzelnen erkennbar sind, kann die Autonomie auch angenommen werden, sonst nützt die ganze Autonomie nichts. Ich muss aber sagen: Die Autonomie hat uns letztendlich sehr viel gebracht.

Ich bin überzeugt, wenn die Staaten mehr Verständnis für die einzelnen Regionen aufgebracht hätten, würde Europa ganz anders aussehen. Wir haben jedenfalls bewiesen, dass wir nach Erhalt der Zuständigkeiten der Autonomie aus einem armen Land ein wirklich reiches Land geschaffen haben. Ich bin überzeugt davon, wenn Frankreich, Portugal oder Spanien oder auch die Länder des Ostens ihre Regionen aufwerten würden, sie mitreden und mitentscheiden ließen, um Mitverantwortung übernehmen zu können, dann würde es in diesen Ländern sicher anders ausschauen.

Südtirol war Anfang der 1960er Jahre und zum Teil noch in den 1970er Jahren ein sehr armes Land. Wir standen von den 102 Provinzen Italiens auf der 92. Stelle. Wir waren fast ganz am Ende. Als wir die Autonomie bekommen haben, konnten wir eine eigene Politik für unser Land betreiben. Und wie sah diese Politik vor Ort aus?

Wir konnten die tagtäglichen Probleme angehen und lösen und nicht herumphantasieren. Seither haben wir die Möglichkeit bekommen, genau das zu tun, was für unsere Verhältnisse und für unser Land richtig und notwendig ist. Früher sind die Gesetze in Rom beschlossen worden und der Minister hat auf die Zustände in Sizilien oder ähnliche Regionen Bezug genommen, weil er die Verhältnisse dort kannte. Dabei ist er von seiner Gesetzgebung ausgegangen und beeinflusst worden. Wir haben jetzt aber die Möglichkeit bekommen, dass wir die Politik für unser Land selbst gestalten und bei der Gesetzgebung auf unsere Verhältnisse Rücksicht nehmen können.

So haben wir zuallererst beschlossen, dass wir nicht nur die Hauptorte entwickeln müssen, sondern das gesamte Land. Wir mussten die Abwanderung, vor allem die Entvölkerung aus den Berggebieten, verhindern. Sie wissen vielleicht, dass in den Pyrenäen oder im Apennin die Menschen in den letzten Jahrzehnten aus den Berggebieten abgewandert sind und menschenleere Gebiete hinterlassen haben. Ich war vor einiger Zeit dort. Man hat mich darum gebeten. Aufgrund eines Erdbebens haben wir dort eine Schule finanziert. Bei dieser Gelegenheit hat man mich im dortigen Berggebiet in eine Ortsfraktion gebracht und mir gezeigt, was man dort alles unternommen hat. Ich musste sagen: Hut ab! Die Leute dort haben diese Fraktion mit EU-Geldern so schön hergerichtet, Häuser mit alten Steinen und Straßenpflasterungen – nur alles mit dem Unterschied, dass keine Leute mehr da waren! Es standen nur ein paar Autos dort von Leuten, die zu diesem Anlass gekommen waren. Das war alles! Wir haben mit den Leuten geredet und dann haben sie uns gesagt, dass niemand mehr dort leben würde. Im Sommer kamen noch Kinder der Vorfahren, aber es wäre kein Geschäft, keine Bar, kein Restaurant und keine Post mehr da. Wenn Rententag sei, komme ein Postauto und bringe ihnen die Renten. Einmal pro Woche komme ein LKW und die Leute könnten dann ihre Bestellungen aufgeben, damit ihnen die nötigen Lebensmittel geliefert würden. Dort waren kein Leben und keine Kultur mehr vorhanden. Es ist heute nichts mehr da außer den alten Rentnern.

Das mussten wir in Südtirol vermeiden. Wir haben ja auch viele Bergebiete. In Südtirol befindet sich ja nur 6,7% der Fläche auf einer Ebene. Der Rest ist hügelig oder steil. 42% des Territoriums liegen über 1.000 Meter, d. h. dass wir Berggebiet sind. So haben wir uns vorgenommen, eine Politik zum Schutz der Berggebiete und gegen die Abwanderung zu betreiben, was uns inzwischen möglich war, weil wir das Geld bekommen haben und die Gesetze selbst machen konnten. Wir können es jetzt so machen, dass wir die ländlichen Räume erstens einmal mit den notwendigen Strukturen, Licht, Straßen und Wasser, sowie jetzt auch mit Breitband usw. erschließen, damit auch ein gewisser Lebensstandard in Berggebieten vorhanden ist. Wir mussten versuchen, die Straßen im Berggebiet instand zu halten, vor allem moderne Strukturen in den ländlichen Raum zu bringen, ganz gleich, ob es ein Altersheim, ein Kindergarten, ein Vereinshaus, eine Feuerwehrhalle oder ein Sportplatz ist, so dass sich auch außerhalb von den Städten ein Leben entfalten konnte. Wir mussten vor allem aber darauf achten, dass wir Arbeitsplätze schaffen. Ein Mensch, der keine Arbeit hat und hunderte von Kilometer pendeln muss, kann nicht alle Tage solche Strecken hin- und zurückfahren. Der bleibt dann am Ort seines Arbeitsplatzes. Deshalb galt es, für die Arbeiter in den einzelnen Dörfern und Talschaften Arbeitsplätze zu schaffen, vor allem aber auch für die Kleinbauern. In den Bergregionen kann man fast nur Viehwirtschaft betreiben. Aber auch in den Berggebieten können die Kühe nur zweimal gemolken werden. Wenn ein Bauer nur 15 Stück Vieh hat, kann er davon nicht leben. Deshalb haben wir 74% Nebenerwerbsbauern, weil sie mit den Einkommen aus der Landwirtschaft allein nicht leben können. Wenn wir wollen, dass diese Leute den Hof weiter bewirtschaften und dort mit der Familie leben, dann mussten wir für diese einen Arbeitsplatz schaffen. Wir haben eine Richtlinie ausgearbeitet, wonach niemand mehr als 25 km pendeln müsste, d. h. in dieser Umgebung sollte jemand einen Arbeitsplatz finden. So haben wir durch eine Raumordnungspolitik Betriebe, die sich bei uns niederlassen wollen, darunter Klein- und Mittelbetriebe, indirekt gezwungen – direkt durften wir es aufgrund der EU-Richtlinien nicht –, sich anders zu orientieren. Wenn sie sich in Bozen niederlassen wollten, war dort für sie kein Grund mehr vorhanden, sodass sie sich in den einzelnen Tälern ansiedeln mussten, weil wir dort Arbeitsplätze brauchten. Auf diese Art und Weise haben wir es erreicht, dass keine Abwanderung eingesetzt hat. Wir haben in Südtirol keinerlei Entvölkerung erlebt. Wenn wirklich einmal ein Hof verkauft werden sollte, dann war sofort ein Käufer zur Stelle, weil es genug Leute gab, die auf einem Hof leben wollen.

Wir brauchen unsere Landwirtschaft im Unterschied zu anderen Gebieten nicht nur, um Lebensmittel zu produzieren. Neben Landwirtschaftsland sind wir auch Fremdenverkehrsland, wofür der außerstädtische ländliche Raum von Bedeutung ist. Wenn die Wiesen nicht mehr gemäht werden, die Almen und die Wälder nicht erschlossen und die Spazierwege nicht begehbar sind, fehlt eine authentische ländliche Kultur. Dann werden auch keine Menschen kommen, um Urlaub bei uns zu machen. Wenn die Einheimischen wegziehen, weil sie sich sagen müssen, dass es an etwas fehlt, wie sollen dann Touristen kommen? Wenn wir heute an die 30 Millionen Übernachtungen herangekommen sind, dann müssen wir vor allem auch daran denken, dass wir unseren Gästen eine schöne, abwechslungsreiche, saubere und gesunde Landschaft bieten müssen.

Wir haben erreicht, dass die Leute im ländlichen Raum blieben oder wieder ins eigene Dorf zurückgekehrt sind, um dort ihre eigenen Strukturen aufrechtzuerhalten. Wenn die dortigen Bewohner fehlen, kann man diese Strukturen nicht mehr aufrechterhalten, wie zum Beispiel ein Geschäft. Wenn der letzte Laden schließt, geht ein Stück Kultur verloren. Anstatt einer Bank kann man zwar einen Automaten hinstellen, dann bekomme ich das Geld vielleicht schneller heraus, aber mit einem Automaten kann man nicht reden. So war es uns wichtig, dass die Leute draußen ein Gemeinschaftsgefühl bewahren können, einen Kindergarten, ein Postamt und ein Vereinsheim haben, dass die Vereine aktiv bleiben konnten wie die Feuerwehren, Sportvereine usw. Das war das Wichtigste fürs Erste, den ländlichen Raum zu erhalten und dort Lebensqualität zu schaffen.

Wir haben heute ca. 3,2% Arbeitslose in Südtirol. Italien hat 11,3%. Wir haben vor einigen Jahren in der Krise auch einmal 4% gehabt und sind zuvor schon einmal bei 2,3% gelegen. Wir hoffen, dass wir nach Bewältigung der Krise wieder auf unter 3% kommen. Wir haben Arbeitsplätze in der Industrie, im Handwerk und im Fremdenverkehr geschaffen.

Sehr verehrte Damen und Herren, wir haben in den 1950er und 1960er Jahren keine Möglichkeit für eine zeitgemäße Ausbildung gehabt. Dadurch gingen viele geistige Kapazitäten verloren. Die wichtigsten Schulen waren nur in den größeren Städten angesiedelt. Ein tägliches Pendeln war unmöglich. Es fehlte auch das Transportnetz. Somit mussten die Studenten in Heimen am Studienort untergebracht werden. Die Eltern hatten das Geld dafür nicht. Ab dem Zeitpunkt, als wir die Autonomie erlangten, mussten Möglichkeiten gefunden werden, diese Autonomie auch zu verwalten und zu leben. Dafür brauchte es gut ausgebildete Menschen. Unser nächstes Ziel war es deshalb, Ausbildungsmöglichkeiten für Handwerker und Industrielle, vor allem aber für Fremdverkehrsbetreibende und auch für Führungskräfte in der privaten und öffentlichen Verwaltung, zu schaffen, indem sie spezifische Schulen besuchen konnten, die ihnen auf den Leib geschnitten waren. Es ging darum, die Talente der Menschen zu erkennen und zu fördern. Jeder Mensch hat Talente, ganz gleich, ob er behindert oder nicht behindert ist. Man muss sie nur finden, pflanzen und pflegen, um sie zum Blühen zu bringen. So haben wir spezielle Schultypen nicht nur in Bozen, Meran und in Brixen geschaffen, sondern auch in die einzelnen Talschaften gebracht. Die Kinder sollten die Schule wählen können, die für sie geeignet ist. Gleichzeitig sollte auch der Schülertransport so ausgebaut werden, dass sie abends wieder zurück nach Hause kommen konnten und nicht gezwungen waren, in einem Heim untergebracht zu werden.

Es war früher für einen Arbeiter- oder einen Bauernsohn nicht möglich, eine Hochschule zu besuchen. Ich komme auch aus einer Bergbauernfamilie mit sieben Stück Vieh und elf Kindern. Bei uns war es unmöglich, dass der Vater jedem Kind ein Studium zahlt. Es war das Höchste in der Familie, wenn einer der Söhne Pfarrer wurde. Ich war dafür vorgesehen; bin dann aber ausgetreten und in die Welt zurückgekehrt. Viele junge Südtiroler wollten nach der Volksschule weiterstudieren. Dazu fehlte aber das Geld. Der Staat hat uns nichts gegeben. Gott sei Dank hat uns die Kirche Klosterschulen zur Verfügung gestellt, die viele besuchen konnten. In den 1960er Jahren hat man uns teilweise Stipendien von Stiftungen und einzelnen Bundesländern aus Österreich bereitgestellt, um an dortigen Universitäten studieren zu können. Das war eine große Hilfe, ein Zeichen der Freundschaft und ein Vertrauensbeweis, dass man den Südtirolern auf diese Weise geholfen hat. Es war Hilfe zur Selbsthilfe. Trotzdem haben wir heute noch nicht den Prozentanteil an Akademikern wie in anderen Ländern. Auch deshalb haben wir in Bozen eine eigene dreisprachige Universität gegründet, an der ein Drittel in Deutsch, ein Drittel in Englisch und ein Drittel in Italienisch unterrichtet wird. An dieser Universität studieren ca. tausend Südtiroler/innen. Heute können wir selbst die Stipendien bereitstellen. Wir haben im Vergleich zu anderen Regionen Italiens auf der einen Seite prozentmäßig weniger Akademiker, aber auf der anderen Seite haben wir Berufsschulen, so wie in Deutschland, mit einem dualen Ausbildungssystem. Um es offen zu sagen: Mir ist ein guter Handwerksmeister mit einer guten Ausbildung viel lieber als ein sehr ungeschickter Akademiker, der trotz akademischer Ausbildung keinen Arbeitsplatz findet.

Nun kommen wir als Punkt drei zu einem weiteren Thema: Wir haben mit dem Zusammenleben der verschiedenen Volksgruppen in den 1960er Jahren große Probleme gehabt. Nachdem die Südtiroler in den 1920er Jahren vom Faschismus und auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg von der italienischen Volksgruppe in der Region schlecht behandelt worden sind, bestand eine gewisse Spannung weiter fort. Wir haben daraufhin ein zweisprachiges Schulsystem eingeführt und die Sprachen gleichgestellt, sodass jeder in den öffentlichen Ämtern seine Muttersprache verwenden konnte. Alle diejenigen, die in einem öffentlichen Amt arbeiten wollen, müssen zweisprachig sein, denn sonst kann ein Bürger seine Muttersprache ja nicht verwenden. Wenn der Beamte einen italienischen Brief bekommt, muss er ihn in italienischer Sprache beantworten und wenn er einen deutschen Brief erhält, dann in Deutsch und in einer ladinischen Gemeinde in Ladinisch. Viele Italiener haben sich gefragt, warum sie eine Fremdsprache im eigenen Land erlernen sollten, um vom eigenen Staat oder einer öffentlichen Körperschaft eine Arbeitsstelle zu bekommen. Viele haben nicht eingesehen, dass sie praktisch keine öffentliche Stelle mehr bekommen konnten, wenn sie nicht eine zweite Sprache erlernten. Wir hatten außerdem auch einen Proporz eingeführt, was so viel bedeutete, dass in Gemeinden und öffentlichen Körperschaften die einzelnen Bevölkerungsgruppen aufgrund ihrer Stärke vertreten sein sollten. Das ist unbedingt notwendig, um den Mitgliedern aller Sprachgruppen die Möglichkeit zu geben, Arbeitsplätze und ein entsprechendes Mitspracherecht in der öffentlichen Verwaltung zu garantieren.

Die deutsche Bevölkerungsgruppe hat jetzt einen Anteil von 70%, d. h. dass auch 70% der öffentlichen Stellen der deutschen Volksgruppe zustehen. Die italienische Bevölkerungsgruppe besitzt 25%, also gehören 25% der italienischen Volksgruppe. Die Ladiner haben 5%, weshalb sie 5% der Stellen bekommen. Das Gleiche gilt auch für geförderte Wohnungen. Dort bekommen die Südtiroler 70% der Mittel, die Italiener 25% und die Ladiner 5%. Historisch betrachtet war das leider nicht immer so. In den 1960er Jahren hatte die italienische Volksgruppe einen 34%igen Bevölkerungsanteil, erhielt aber 90% der öffentlichen Stellen und 90% der Sozialwohnungen. Die Italiener hatten nun Angst, dass sie durch die Anwendung der Proporzregelung so lange keine öffentlichen Stellen oder Wohnungsbeihilfen mehr erhalten, bis das neue richtige Proporzverhältnis hergestellt ist. Zudem hatten sie Angst, dass in Zukunft die Deutschen das Sagen haben werden. Wir haben momentan neun Regierungsmitglieder, wovon sieben Deutschsprachige, ein Ladiner und ein Italiener vertreten sind. Diese Angst erzeugte eine Gegnerschaft gegenüber den Deutschsprachigen. Diese wiederum hatten Sorge, dass diese Erneuerungen nicht so streng durchgeführt würden und dass wir nicht alles, was uns zustünde, bekommen würden.

Aufgrund dieser Entwicklung und der Erfahrungen in den 1920er, 1930er und 1940er Jahren aus der Zeit des Faschismus und des Kriegs bestanden Spannungen. Hinzu kamen die Anschläge und Attentate – die italienische Seite sprach von Terrorismus –, so dass diese Spannungen noch verstärkt wurden und die einen die anderen teilweise zu hassen begonnen haben. Die italienische Volksgruppe hat aber im Laufe der 1970er und 1980er Jahre erkannt und eingesehen, dass die deutschsprachige Mehrheit sich auch für Arbeit, Wohnungen und Spitäler für die italienische Sprachgruppe verantwortlich fühlte, wodurch bei ihnen Hoffnung aufkam und sie sich gesagt haben: So schlecht sind diese neuen Paketmaßnahmen ja eigentlich gar nicht. Dadurch entstand allmählich eine Nähe zwischen den einzelnen Volksgruppen. Seitdem wir die Bestimmungen des Pakets mehr oder weniger durchgeführt haben, ist es mehr und mehr zu einem Miteinander geworden. Inzwischen sind die Italiener manchmal stolzer auf die Errungenschaften und die Autonomie als die deutschsprachige Bevölkerung, weil sie ihre Lebensverhältnisse mit den italienischen Regionen vergleichen und feststellen, dass in Neapel der Müll nicht weggeräumt wird, in Mailand nicht einmal ein Abwassersystem funktioniert, oder wenn man dort in ein Krankenhaus eingeliefert wird, die eigene Bettwäsche selbst mitnehmen muss oder eine Abmachung mit einem Restaurant treffen und das eigene Besteck mitnehmen muss, um etwas zum Essen zu bekommen. Bei uns wird hingegen das alles bereitgestellt und man kann zwischen drei Menüs auswählen. Wenn sie mit anderen Italienern redeten, meinten sie, dass sie in Südtirol andere Verhältnisse und Lebensqualitäten antrafen und deshalb auch stolz auf diese Autonomie sind.