Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Osburg Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

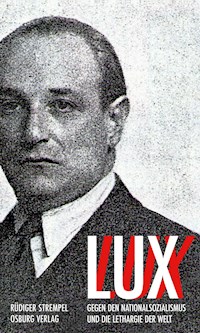

Am Morgen des 3. Juli 1936 erschießt sich der Journalist Stefan Lux in der laufenden Versammlung des Völkerbunds in Genf. Der 1888 im habsburgischen Vielvölkerstaat geborene jüdische Jurist, Künstler, Dichter und Journalist sah keinen anderen Ausweg, als durch diese dramatische Tat die Weltöffentlichkeit aufzurütteln und auf die vom Nationalsozialismus ausgehende tödliche Gefahr hinzuweisen. In den 20er-Jahren hält sich Lux, der den Ersten Weltkrieg nur knapp überlebt hatte, in Berliner Film- und Künstlerkreisen mühsam über Wasser. Schon hier warnt er vor dem wachsenden Antisemitismus und dem heraufziehenden Totalitarismus. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten siedelt er mit Frau und Kind eilig nach Prag über, wo er indes weiter unter der Indifferenz der Menschen leidet. Anfang 1936 entschließt er sich, zunächst in Pariser Emigrantenkreisen Unterstützung für seine Mission zu finden. Beginnend mit der Reise von Paris nach Genf am 26. Juni 1936 zeichnet das Buch ein Bild seiner letzten Tage bis zur dramatischen Selbsttötung des Journalisten – in halbfiktiven Kapiteln, die soweit wie möglich auf den wenigen noch vorhandenen Quellen beruhen. Eingeschobene Rückblenden beleuchten sein Leben. In einem Epilog werden Reaktionen und Nachwirkungen der Tat behandelt. Es ist bisher weder in deutscher Sprache noch außerhalb des deutschsprachigen Raumes eine Biografie über Stefan Lux erschienen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 227

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Rüdiger Strempel

LUX

Gegen den Nationalsozialismusund die Lethargie der Welt

Erste Auflage 2020© Osburg Verlag Hamburg 2020www.osburgverlag.deAlle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.Lektorat: Wolf Rüdiger OsburgUmschlaggestaltung: Judith Hilgenstöhler, HamburgSatz: Hans-Jürgen Paasch, OesteDruck und Bindung: CPI books GmbH, LeckPrinted in GermanyISBN 978-3-95510-216-6eISBN 978-3-95510-224-1

»Der Weg der neuern Bildung gehtVon HumanitätDurch NationalitätZur Bestialität.«

Franz Grillparzer (1791–1872)

Zum Berg gehnden Fels herausreißenaus seiner Lethargieihm Flügel zusprechen

Steh aufaus dem Staubwirf dein Gewichtin die Wolken

Diese ChanceGibt dir das WortDiese Chancejetzt

Rose Ausländer (1901–1988)

Inhalt

Prolog

Kapitel I.

Kapitel II.

Kapitel III.

Kapitel IV.

Kapitel V.

Kapitel VI.

Kapitel VII.

Kapitel VIII.

Kapitel IX.

Kapitel X.

Kapitel XI.

Epilog

Statt eines Nachworts

Editorische Notiz

Danksagung

Anhang

Quellen- und Literaturverzeichnis

Anmerkungen

Bildnachweis

Personenverzeichnis

Prolog

Langsam bewegt er sich zwischen den Sitzreihen hindurch, fast schleichend, wie auf der Pirsch. Er fürchtet, jemand könnte versuchen, ihn aufzuhalten. Doch daran denkt niemand. Kaum einer der Diplomaten an den langen Tischen achtet überhaupt auf ihn und keiner ahnt, was er vorhat. Er spürt das Gewicht der Pistole in seiner Tasche. Das sonst kühle Metall fühlt sich unter seinem krampfhaften Griff warm an und etwas feucht. Seine Hände schwitzen, dabei ist ihm kalt.

Noch ist alles möglich, noch liegt alles bei ihm. Leicht ließe sich von hier aus der Vorsitzende erschießen, der am Kopfende des Saals von seinem erhöhten Sitzplatz aus den Worten des Dolmetschers lauscht. Er könnte die Waffe auch auf die Delegierten richten, willkürlich in die Menge feuern, das Magazin leeren und ein Blutbad anrichten. Oder umkehren, den Saal verlassen, aus Genf abreisen und unverrichteter Dinge nach Prag zurückkehren.

Nein! Untätigkeit ist keine Option, zum Nichtstun ist es zu spät. Ein Mensch muss heute hier sterben. Von seiner Hand. Es gibt kein Zurück. Noch fester umklammert er die Pistole. Sein Zeigefinger legt sich auf den Abzug. Er wird abdrücken.

I.

Der Turm erinnert ihn an den Londoner Big Ben. Auf London ruht seine große Hoffnung. Doch dies ist Paris, Gare de Lyon. Neben ihm hält rasselnd ein grün-weißer Renault-Bus, auf der Seite Werbung für Banania-Kakao: Ein lächelnder Afrikaner im Fes. Ein freundliches Gesicht des Rassismus. Von der offenen Heckplattform des Fahrzeugs, auf der ein gelangweilt aussehender Schaffner raucht, springen zwei Männer in hellen Anzügen und eine junge Frau, die zu ihrem geblümten Sommerkleid ein modisches flaches Hütchen trägt. Das rhythmische Klappern ihrer hohen Hacken verliert sich schnell im Lärm des Bahnhofsvorplatzes. Vor dem Eingang reihen sich Taxis. Abgase hängen in der bereits warmen Luft des Junimorgens.

Er mischt sich unter die Reisenden, die einzeln oder in Gruppen dem Bahnhof entgegenstreben. Eine hohe, lichte Halle. Auf einer Seite führt eine geschwungene, zweiflügelige Treppe hinauf zu einem Restaurant, dessen verglaster Eingang von einem Rundbogen überspannt wird, der einer Kathedrale Ehre machen würde. Darüber wölbt sich das Raster des Glas-Stahldachs, zu dem das Stimmengewirr der teils hektisch umherhastenden, teils stehenden oder sitzenden Reisenden emporzusteigen scheint.

Pendler und Geschäftsreisende in Anzügen unterschiedlicher Farben, manche mit Zeitung unter dem Arm, viele mit Aktentasche, aber alle mit Hut, durchqueren eiligen Schritts die Halle. Eine Gruppe von Ausflüglern, Männer und Frauen gleichermaßen in Knickerbockern und mit prall gefüllten Rucksäcken beladen, drängt sich gut gelaunt schnatternd vor einem Kiosk und versorgt sich mit Schokolade. Unter einer Anzeigetafel steht ein hagerer Brillenträger mit einem Strauß roter Rosen und schaut in kurzen Abständen immer wieder auf seine Uhr. Hinter ihm stolziert eine elegante junge Dame im weiß gepunkteten schwarzen Kleid und mit Sonnenbrille vorbei, an der Leine ein weißer Zwergpudel in Löwenschur. Nervös und flatterig blickt das Tierchen immer wieder zu seiner Herrin auf, hält sich dicht bei Fuß, um den bedrohlichen Schuhen der vorbeieilenden Menge zu entgehen. Ein Gepäckträger folgt schwitzend mit drei großen Koffern und einer verschnürten Pappschachtel. Zwei kleine Mädchen, Schleifen in den blonden Locken, rotbackig vor Aufregung und jedes mit einem winzigen Koffer versehen, werden von ihrer Mutter in Richtung der Gleise gelenkt.

Und wieder das Gefühl der Einsamkeit und Ratlosigkeit, das ihn in letzter Zeit immer öfter plagt, wenn er unter Menschen ist. Dahinter, das weiß er, lauert die Resignation. So viele Menschen, die mit scheinbarer Selbstverständlichkeit durch einen Alltag treiben, der schon bald zu zerbrechen droht. Sogar ihre bloße Existenz könnte auf dem Spiel stehen. Warum scheint kaum einer zu sehen, was er so überdeutlich erkennt? Kann man sie aufrütteln? Sind sie zu retten? In Paris jedenfalls hat man sich in den letzten Tagen auch nicht für das interessiert, was er zu sagen hatte. Doch er will, er kann nicht aufgeben. Also weiter nach Genf.

Die Fahrkartenschalter aus Glas und Metall, ultramodern und funktionell, wirken fast zierlich unter den großformatigen Wandgemälden aus der Zeit der Jahrhundertwende, die der Halle ihren Namen geben: Freskenhalle. Sie stellen die Ziele dar, die man mit der PLM, der Compagnie des chemins defer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, erreichen kann, die von hier aus den Südosten Frankreichs bedient. Er löst eine Karte zweiter Klasse für den nächsten Schnellzug nach Lyon und von dort weiter in die Schweiz.

Auch in der Gleishalle herrscht Gewimmel. Kein Gleis ist frei an diesem Morgen, sein Zug, dessen Ende im sonnengleißenden Dunst aus Qualm und Wasserdampf vor der Ausfahrt der Halle kaum auszumachen ist, steht bereit zur Abfahrt. Die schwere, schwarze Lokomotive vom Typ Pacific, dann der Tender, ein Gepäckwagen und schließlich die lange Reihe der Waggons.

Das Abteil ist fast voll besetzt. Er grüßt flüchtig, nimmt Platz. Ein Sitz am Fenster.

Ein Zeitungleser sitzt zusammengesunken und halb verborgen hinter seinem Paris-Soir. Zu erkennen ist oben ein schütterer schwarzer Haarschopf, unten ein runder Bauch mit Weste und Uhrkette, kurze Beine in grauem Flanell, Socken mit grauem Rautenmuster und tadellos geputzte Schuhe. Die Zeitung berichtet, was die Menschen bewegt. Von großer Politik bis Klatsch. Auf der Titelseite Beiträge über Streiks, die geplante Verstaatlichung der Rüstungsindustrie oder die Aufnahme Georges Duhamels1 in die Académie française. Und: Balkendick die Überschrift »Heute Abend findet ein Treffen zwischen Herrn Anthony Eden2 und den Herren Léon Blum3 und Yvon Delbos4 statt«. Darunter ein Foto des britischen Außenministers als frischgebackener Doktor der Universität Oxford und ein Artikel aus dem sich entnehmen lässt, dass er sich an diesem Tag nicht nur zu Konsultationen mit seinem französischen Amtskollegen und dem französischen Ministerpräsidenten in Paris aufhält, sondern dass die beiden Chefdiplomaten noch am selben Abend gemeinsam mit dem Zug weiterreisen werden. Voraussichtlich, wie der Artikel weiter ausführt, im selben Zug wie der äthiopische Kaiser Haile Selassie. Auch sie wollen nach Genf, auch sie zum Völkerbund, der sich in den kommenden Tagen mit dem Abessinienkrieg5 beschäftigen wird. Weniger dramatisch sind die Themen auf der letzten Seite des Blattes. Hier wird von tollkühnen Fallschirmsprüngen berichtet, von der Verurteilung eines notorischen Schwerverbrechers, einem Schönheitswettbewerb für Automobile im Bois de Boulogne oder von der Sommerfrische des sechsjährigen belgischen Thronfolgers Baudouin im niederländischen Noordwijk. Alles reich bebildert. Neben dem Lesenden sitzt seine Frau, eine kleine, schlanke Person von unbestimmbarem Alter. Er hat ihr die speziell »La Femme« gewidmete Seite des Paris-Soir überlassen. Nach deren Lektüre wird sie wissen, wie sie ihre Haare nach einer Autofahrt wieder in Form bringen oder mit Hilfe einer bekannten Kosmetikmarke ihrem Teint – gleich ob alabasterweiß oder sonnengebräunt – zu seiner vollen Schönheit verhelfen kann. Da ist sie wieder, die scheinbar heile Welt6.

Anthony Eden, 1936 Außenminister Großbritanniens, aufgenommen beim Verlassen des britischen Unterhauses in London am 28. Februar 1936

Den Rest des Abteils nimmt ein Ehepaar mit Kindern ein: Zwei Jungs von zwölf oder vielleicht vierzehn Jahren. Ungefähr so alt wie Albert, sein eigener Sohn, zuhause in Prag. Wenn denn Prag Zuhause ist.

Auf dem Bahnsteig erklingt ein schriller Pfiff. Mit einem Ruck setzt sich der Zug in Bewegung und rollt aus der Halle. Ein Gewirr von Gleisen, zu beiden Seiten Masten und Signale, Bahnhofsgebäude. Zwei riesige, halbrunde Lokschuppen mit Drehscheiben zur Linken. Auf der Rechten ragen sechs Fabrikschlote in den blauen Morgenhimmel. Die Lok nimmt Fahrt auf, vorbei am Bahnhof Bercy, an rußgeschwärzten Fassaden und immer wieder Industriebauten. Unter einer Brücke funkelt die Marne in der Sonne.

Ein Schaffner schiebt die Abteiltür auf. Er trägt eine blaue Dienstjacke, ein weißes Hemd mit Krawatte, eine flache Schirmmütze, bestickt mit Eichenlaub. Kein Kragenspiegel, keine Schulterstücke, keine Hoheitsabzeichen. »Bonjour-messieurs dames, vos billets s’il vous plaît,« sagt er höflich, locht die ihm entgegengestreckten Fahrkarten bedächtig, reicht sie zurück. »Merci, bon voyage!« Er ist erleichtert – ein Bahnbeamter, kein Organ einer alles durchdringenden, ständig kontrollierenden, dauernd drohenden Staatsmacht.

In zunehmendem Tempo geht es nun Richtung Süden. Vorortbahnhöfe: Villeneuve-Saint-Georges mit seinem leicht maurisch anmutenden Gebäude; Corbeil-Essonnes, wo eine Gruppe Pfadfinder in kurzen Hosen am Bahnsteig wartet; Boutigny, ländlich und mit einem winzigen Bahnhofshäuschen. Irgendwann nimmt er sie nicht mehr wahr, irgendwann schläft er ein. Die Strapazen und Enttäuschungen der letzten Tage, dazu die Hitze, das Schaukeln des Zuges, das Gemurmel der Mitreisenden haben ihn ermüdet.

Als er erwacht, schleicht der Zug bereits vorbei an der Jugendstilfassade des Hotels Château Perrache, hinein in den Bahnhof von Lyon mit seinen beiden spitzgiebeligen Hallendächern. Er hievt seinen Koffer aus dem Gepäcknetz und eilt zum nächsten Gleis. Der Express nach Genf ist pünktlich. Wieder eine Pacific, wieder eine lange Reihe Waggons, wieder Gedränge am Bahnsteig. Doch diesmal ist sein Abteil fast leer. Nur eine junge Frau sitzt am Fenster, erwidert freundlich-desinteressiert seinen Gruß, wendet sich dann wieder ihrem Roman zu: »Madame Joli-Supplice« von Maurice Dekobra7. In Ambérieu steigt sie aus, ohne dass sie ein weiteres Wort gewechselt haben.

Sie nähern sich der Schweiz. Fauchend schleppt die schwere Lokomotive ihre Last bergauf, weiter und weiter hinein ins Gebirge. Immer wieder wirbeln dunkle Rauchwolken und Funken vor dem Abteilfenster, verdüstern die Sicht auf die Hänge, die den Gleisen stets näher zu rücken scheinen. Der Zug donnert durch eine dichte Aufeinanderfolge von Tunneln, schießt von einem Stollen in den nächsten. Beißender Qualm kriecht durch die Ritzen des geschlossenen Fensters, das Abteil wird abwechselnd in Finsternis und rötliches Licht getaucht.

Plötzlich stehen sie in der Abteiltür. Ihre feldgrauen Uniformen lassen ihn kurz zusammenzucken, doch schnell fasst er sich wieder. Schweizer Grenzwache, zwei Mann. Wann und wo sie zugestiegen sind, weiß er nicht, er hat es nicht bemerkt. Vielleicht war er wieder eingeschlafen. Er reicht ihnen seinen Pass, einen tschechoslowakischen Reisepass. Der ältere der beiden nimmt ihn entgegen und blättert in dem Dokument. Immer wieder wandert sein Blick vom Pass zum Reisenden. Dann ist sich der Grenzwächter sicher: Der Mann im Abteil ist der Mann auf dem Foto. Und die Tschechoslowakei ist ein Land in das Menschen fliehen und nicht umgekehrt. Also kein Flüchtling, also kein Anlass zur Besorgnis. Der Uniformierte reicht den Pass zurück, legt die Hand an seine Mütze, auf der in einem silbernen Stern das Schweizerkreuz im Abendlicht aufblitzt. »Gute Weiterreise!« Dann sind sie weg. Die Abteiltür bleibt einen Spaltbreit offen.

Draußen weitet sich die Landschaft wieder. Die Berge weichen zurück und geben schließlich den Blick frei auf mehrstöckige Wohnhäuser mit Satteldächern und Fensterläden. Genf. Sie rollen in den neuen Bahnhof Cornavin. Das Gebäude ähnelt nicht zufällig dem soeben fertiggestellten Völkerbundpalais. Derselbe Architekt war hier am Werk. Schon bei der Ankunft soll der Reisende begreifen, welch erhabene Rolle dem Städtchen zwischen Genfer See und Mont Salève nun zukommt. Denn Genf ist seit 1920 der Sitz des Völkerbundsekretariats, also der Zentrale jener Organisation, die nach dem Ersten Weltkrieg gegründet wurde, um zu verhindern, dass die Welt jemals wieder in Gefahr gerät, in einen derartigen, die elementarsten Grundsätze der Zivilisation bedrohenden, menschenverschlingenden Abgrund zu stürzen. Entsprechend hochgesteckt waren daher die Ziele des Völkerbundes, der nach seiner Satzung gegründet wurde:

»In der Erwägung, dass es zur Förderung der Zusammenarbeit unter den Nationen und zur Gewährleistung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit wesentlich ist,

•bestimmte Verpflichtungen zu übernehmen, nicht zum Kriege zu schreiten,

•in aller Öffentlichkeit auf Gerechtigkeit und Ehre begründete internationale Beziehungen zu unterhalten,

•die Vorschriften des internationalen Rechtes, die fürderhin als Richtschnur für das tatsächliche Verhalten der Regierungen anerkannt sind, genau zu beobachten,

•die Gerechtigkeit herrschen zu lassen und alle Vertragsverpflichtungen in den gegenseitigen Beziehungen der organisierten Völker peinlich zu achten.«

Allerdings, das weiß er als gelernter Jurist nur zu gut, fallen Rechtstheorie und Rechtswirklichkeit nicht selten weit auseinander.

Er steigt aus dem Zug, hält inne, setzt den Koffer ab, atmet tief durch. Er weiß, er wird erwartet. Von Paul Du Bochet. 16 Jahre zuvor hatte der schweizerische Journalist ebenfalls mit einer Reise von Paris nach Genf Geschichte geschrieben. Der Anlass allerdings war erfreulicher gewesen: Als Reporter der Pariser Tageszeitung Le Petit Parisien hatte er den Jungfernflug der ersten Luftverbindung zwischen Paris und seiner Heimatstadt begleitet – als einziger Passagier des hierfür eingesetzten Sopwith Doppeldeckers. Inzwischen arbeitet er als Redakteur des Journal de Genève und ist bekannt für seine kritische Haltung gegenüber den Nationalsozialisten. Deshalb hat Arne Laurin, Chefredakteur der Prager Presse, Lux ein Empfehlungsschreiben mitgegeben, in dem er den Genfer Kollegen bittet, ihn unter seine Fittiche zu nehmen.

Du Bochet, schlank und akkurat gescheitelt, kommt ihm auf dem Bahnsteig entgegen, »Herr Lux?,« sagt er in seinem weichen, französisch gefärbten Deutsch und reicht ihm lächelnd die Hand.

Stefan Lux nickt und zieht aus seiner Brusttasche das Schreiben, das Laurin ihm für Du Bochet mitgegeben hat. Ein Brief, den Lux seit fast einem Monat sorgfältig verwahrt. Ein nüchterner, maschinengeschriebener Zehnzeiler unter dem Briefkopf »Redaktion der Prager Presse«, der ein Schlüssel für die Erreichung seiner Ziele in Genf ist, weil er Türen öffnen kann und soll, die ihm ansonsten verschlossen blieben.

Der Schweizer öffnet das Kuvert, überfliegt den Text:

»Prag, den 4. Juni 1936

Lieber Herr Du Bochet,«

Ich wäre Ihnen sehr zu Danke verpflichtet, wenn Sie dem Überbringer dieses Schreibens, Herrn Schriftsteller Stefan Lux, in seinen Genfer Bestrebungen behilflich sein könnten.

Herr Stefan Lux möchte auch einer Sitzung beim Völkerbund beiwohnen. Ich bitte Sie auch hier um Ihre gefällige Hilfe.

Mit den besten GrüßenIhr ergebenerArne Laurin.«8

Du Bochet nickt. »Willkommen in Genf, lieber Herr Lux! Ich begleite Sie zu Ihrer Pension.«

Sie durchqueren den Bahnhof, treten hinaus auf den Vorplatz. Hier ist alles einige Nummern kleiner als in Paris, doch wie vor der Gare de Lyon reihen sich auch hier Taxis vor dem Gebäude. Über die Place de Cornavin quietschen Straßenbahnen, grün-weiß auch sie, mit einem Scheinwerfer und zwei weiteren Leuchten über der dreigeteilten Windschutzscheibe. Du Bochet deutet nach links, in Richtung des ebenfalls Cornavin genannten Hotels. Dort steht ein schwarz-grauer Citroën Traction Avant, mit dem er ihn zur Pension Elisabeth bringt, in der Lux während seines Aufenthalts in Genf wohnen wird.

Die Fahrt dauert nur wenige Minuten. Du Bochet weist ihn hin auf die neugotische Basilika Notre Dame de Genève, mit ihren Zinnen und Türmchen und dem geduckten Glockenturm.

»Fast wie eine Festung«, findet Lux.

Du Bochet lächelt: »Vielleicht. Eine Bastion des Katholizismus inmitten einer protestantisch-feindseligen Umwelt. Verehrt wird dort aber die Marienstatue der Nuntia Pacis, der Botschafterin des Friedens.«

Die Sonne steht bereits schräg, lange Schatten tauchen die Place des Alpes in ein abendliches Halbdunkel. Du Bochet lädt ihn ein, gemeinsam zu Abend zu essen, doch er lehnt dankend ab. »Ich hatte eine lange Reise, möchte früh schlafen gehen.« Sie verabreden sich für den folgenden Tag. Ein weiterer Händedruck, dann steigt er aus dem Wagen.

In der Pension Elisabeth9 legt er seinen Pass vor und schreibt sich ins Gästeregister ein. Der Portier reicht ihm einen Schlüssel. Langsam steigt er die knarzenden, mit dickem Teppich bedeckten Stufen empor. Sein Gepäck trägt er selber. Es ist nicht schwer. Die schwerste Last trägt er in sich. Der Schlüssel dreht sich hakend im Schloss, doch schließlich gelingt es ihm, die Tür zu entriegeln. Die Vorhänge des kleinen Zimmers sind zugezogen, um die bald untergehende Junisonne auszusperren, das Fenster ist geschlossen. Es ist dunkel, stickig. Wie in einer Gruft.

Die Hauptstraße von Malatzka, dem Geburtsort von Stefan Lux, Ende des 19. Jahrhunderts

II.

Malatzka10.

Eine Kleinstadt am nordwestlichen Rand des Königreichs Ungarn. Im Mittelpunkt die jahrhundertealte, einstmals protestantische Dreifaltigkeitskirche, um die sich zahlreiche, meist niedrige Häuser drängten. Vom Turm der Kirche ließ sich weit ins Umland blicken, über die Felder, auf denen im Sommer Weizen, Raps und Sonnenblumen standen; bis hin zur March, die sich im Westen durchs Land schlängelte; bis zu den Kleinen Karpaten im Osten, an deren Hängen die Trauben der Lese entgegenreiften, um dann zu Blauem Portugieser oder Grünem Veltliner zu werden. Von der umlaufenden Aussichtsplattform hielten die Bürger der kleinen Stadt Ausschau nach Brandherden. Ein Feuer in der Kirche selbst allerdings hatte man zu spät entdeckt. Davon zeugte das schmucklose, pyramidenförmige Dach des Turms, ein Dauerprovisorium, das an die Stelle eines barocken Zwiebeldachs getreten war, das den Flammen zum Opfer gefallen war. Früher wurde vom Kirchturm aus auch nach heranrückenden Feinden gespäht.

Im November 188811 aber, als Stefan Lux dort geboren wurde, waren die etwa 4000 Einwohner des Städtchens, die teils Deutsch, teils Slowakisch, Ungarisch oder Jiddisch sprachen und das Städtchen in ihrer jeweiligen Sprache Malatzka, Malacky oder Malacka nannten, nicht von Kriegsängsten geplagt. Hier gab es Industrie. Hier klirrten nicht die Waffen, sondern die Flaschen in der Brennerei. Nicht Geschütze dröhnten in diesem Ort, sondern die Maschinen des Sägewerks und der Seifenfabrik und der Hufschlag auf den Straßen kam nicht von Kavallerierössern, sondern von den massigen, geduldigen Kaltblütern, die auf Lastkarren die Erzeugnisse der örtlichen Ziegelei ins Land hinausschleppten.

Stiller ging es im Kloster zu, das am Ortsrand lag und einst ein Zentrum der Gegenreformation gewesen war. Von hier aus hatten Franziskaner gewirkt, um die protestantisch gewordene Bevölkerung wieder an Rom zu binden. So war auch die Dreifaltigkeitskirche wieder katholisch geworden. Die Wände der Klostergebäude waren schwarz getüncht, was auf den Betrachter je nach Stimmung, Naturell oder Einstellung feierlich wirken mochte, trist, oder auch unheimlich. Jedenfalls gab es dem Komplex seinen volkstümlichen Namen: das schwarze Kloster. Unterhalb der Klosterkirche erstreckten sich weitläufige, als Gräber genutzte Krypten, die in drei Bereiche aufgeteilt waren: Einer war den Angehörigen des ungarischen Adelsgeschlechts der Pálffy vorbehalten, das seit dem 17. Jahrhundert in der Stadt den Ton angab, ein weiterer den Klosterbrüdern, ein dritter Priestern und örtlichen Honoratioren.

Wer in Malatzka etwas darstellte, ließ sich unter den schweren Gewölben begraben. Es sei denn er war Jude. Jüdische Bürger machten rund ein Zehntel der Bevölkerung der ländlichen Kleinstadt aus.12 Malatzka hatte seit Mitte des 19. Jahrhunderts eine Synagoge und einen eigenen Rabbiner. Ein Jahr vor der Geburt von Stefan Lux ließ die Gemeinde am Ortsrand eine neue, vom ursprünglich aus Pressburg stammenden, prominenten Wiener Architekten Wilhelm Stiassny entworfene Synagoge errichten. In der Nähe des prächtigen neuen Gotteshauses im maurischen Stil, dessen zwei Kuppeln weithin sichtbar waren, lagen auch die jüdische Schule, eine Lehrerwohnung und das rituelle Bad, die Mikwe. Der jüdische Friedhof befand sich außerhalb der Stadt. Der Großvater, der 1909 starb, sollte hier begraben werden.13 Stefan allerdings sollte nicht lange in Malatzka bleiben.

Er war erst fünf Jahre alt, als die Familie nach Pressburg übersiedelte. Auch deshalb waren seine Erinnerungen an die Geburtsstadt so verblasst wie alte Fotografien14. Eine Gruselgeschichte, erzählt von einem Marktweib, gehörte zu dem, was ihm im Gedächtnis blieb: Das in den Klosterkrypten bestattete Herz des ungarischen Palatins Paul Pálffy soll angeblich immer bei drohender Kriegsgefahr zu bluten begonnen haben. Bis es eines Tages verschwand15. Und noch an etwas anderes konnte er sich auch später noch erinnern: Wenn sie durch die Stadt gingen, wurde sein Vater, der Herr Notar16, von vielen Bürgern gegrüßt. Andere allerdings schauten bewusst an ihnen vorbei. Das aber bemerkte der Fünfjährige nicht.

Pressburg schien dem an das beschauliche Kleinstadtleben in Malatzka gewohnten Kind zunächst riesig. Tatsächlich hatte die Stadt an der Donau zwar eine große Geschichte, ihre Einwohnerzahl hingegen war relativ bescheiden. Die ehemalige Hauptstadt des Königreichs Ungarn, Sitz der ersten, im 15. Jahrhundert gegründeten ungarischen Universität und Krönungsstadt von elf ungarischen Monarchen – darunter Kaiserin Maria Theresia – zählte nicht einmal 70 000 Seelen. Auch sie teilten sich auf verschiedene Nationalitäten auf, Mehrsprachigkeit war an der Tagesordnung. Wie der Geburtsort von Stefan Lux hatte daher auch die Stadt, in der er aufwuchs, mehr als einen Namen: Pressburg, Pozsony, Prešporek oder Prešporok.

Das Miteinander der Nationalitäten in der Stadt gestaltete sich weitgehend friedlich, aber nicht immer ohne Reibungen. Die ungarische Regierung in Budapest trieb auch hier ihre Magyarisierungspolitik voran, die auf die Assimilierung der nicht-ungarischen Bevölkerung im Königreich Ungarn zielte. Ein zweischneidiges Programm, das zwar einerseits denen, die sich zur magyarischen Nationalität bekannten, volle Anerkennung versprach, auch wenn sie keine ethnischen Ungarn waren, andererseits aber jene Angehörigen anderer Ethnien benachteiligte, die an ihrer angestammten Nationalität festhielten und sich der Assimilierung verweigerten. Die Folgen dieser Politik wurden bald auch in Pressburg sichtbar: Während um die Jahrhundertwende knapp über die Hälfte der Einwohner Deutsch als Muttersprache angab, ein Drittel Ungarisch und etwa ein Sechstel Slowakisch, wandelte sich das Bild unter dem Druck der Assimilationspolitik relativ rasch. Bereits 1910 bezeichnete sich jeweils eine ungefähr gleich große Zahl der Bewohner als deutsch-, beziehungsweise ungarisch-sprachig und der Anteil derjenigen, die Slowakisch als Muttersprache angaben, war weiter gesunken17. Es hieß, in Pressburg werde morgens (wenn die Bauern aus dem Umland auf dem Pressburger Markt ihre Ware feilboten) Slowakisch gesprochen, nachmittags (wenn die Schüler und Beamten den Heimweg aus Schule und Büro antraten) Ungarisch und abends (wenn das deutschsprachige Bürgertum Restaurants und Cafés bevölkerte) Deutsch18. Zudem gab es so etwas wie eine spezifische Pressburger Identität, gekennzeichnet durch Mehrsprachigkeit, unklare ethnische Identifikation und starken Lokalpatriotismus. Gerne erzählte man sich eine Anekdote: Die Mitglieder einer von Kaiser Franz Josef empfangenen Pressburger Delegation wurden gefragt, ob sie Deutsche seien oder Ungarn. Die etwas verlegen vorgetragene Antwort lautete: »Wir sind halt … Pressburger«19.

Eine wichtige Rolle spielte auch die jüdische Gemeinde Pressburgs, die mindestens seit dem Mittelalter in der Stadt ansässig war. Die assimilierten Juden der Stadt sprachen Deutsch, mit zunehmender Magyarisierung auch mehr und mehr Ungarisch20.

Seit dem Ungarischen Jüdischen Kongress von 1868, der eine Spaltung der Juden Ungarns in einen orthodoxen und einen reformorientierten, neologen Flügel sowie eine sogenannte »Status-quo-ante-Gemeinde« herbeigeführt hatte, waren auch die jüdischen Bewohner Pressburgs gespalten21. Die Stadt wurde zum Zentrum des orthodoxen Judentums im Königreich Ungarn, doch auch die neologe Gemeinde prägte sie mit. Reformorientierte Juden gründeten ihre eigene Grundschule und ließen zusätzlich zur Alten Synagoge in der Schlossstraße, die von der orthodoxen Gemeinde genutzt wurde, 1893 ihre eigene errichten. Das repräsentative, im maurischen Stil erbaute Gotteshaus mit seinen beiden achteckigen, von Kuppeln gekrönten Türmen lag am Fischmarkt, nur wenige Schritte vom Martinsdom, der alten Krönungskirche, entfernt.

Doch so entspannt, wie die Nachbarschaft der beiden Gotteshäuser vermuten lassen könnte, war das Verhältnis der christlichen Pressburger zu ihren jüdischen Mitbürgern nicht immer. Zwar kam es Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr zu pogromartigen Ausschreitungen wie noch im Zuge der ungarischen Revolution von 184822. Zwar fanden sich unter den rund 8000 Pressburgern jüdischen Glaubens23 viele erfolgreiche Geschäftsleute und zahlreiche Angehörige freier Berufe. 1910 machten Juden rund die Hälfte der Pressburger Ärzteschaft aus, bei den Anwälten und Notaren, zu denen auch der Vater von Stefan Lux gehörte, mehr als ein Drittel. Die jüdische Bevölkerung stellte leitende Verwaltungsbeamte und im Jahr 1900 wurden immerhin 24 jüdische Bürger in den Rat der Stadt gewählt24. Doch trotzdem oder gerade deshalb war Antisemitismus, wie anderswo in Ungarn, auch in der Donaustadt durchaus kein Fremdwort. Nur die Begründungen wandelten sich im Laufe der Jahrzehnte und der alte Hass speiste sich aus immer neuen Quellen; stets fanden sich neue Vorwände, um alte Feindbilder aufzufrischen.

Slowakische Nationalisten nahmen Anstoß an der Integration vieler jüdischer Mitbürger in die ungarische Gesellschaft, die sie als illoyal gegenüber der slowakischen Mehrheitsbevölkerung in Oberungarn sahen. Juden wurden als Agenten der Magyarisierung diffamiert, als »neue Magyaren« und »Magyaronen« verhöhnt25. Der Hass konservativ-katholischer Kreise wiederum erhielt weitere Nahrung durch die 1894/95 von der liberalen Budapester Regierung verabschiedete kirchenpolitische Gesetzgebung, die unter anderem die Gleichstellung des jüdischen Glaubens mit dem Christentum vorsah. Katholische Agitatoren setzten Judentum und Liberalismus miteinander gleich, der nationalistische Schriftsteller und Publizist Svetozár Hurban-Vajanský hetzte gegen den »Judeo-Liberalismus«26. Als der ungarische Staat 1896 im ganzen Land Millenniumsfeiern zum Gedenken an die ungarische Landnahme durch Großfürst Árpád im Jahr 896 veranstaltete, löste dies nicht nur unter nichtmagyarischen Politikern Protest aus, sondern auch beißende Kritik aus katholischen Kreisen, die die Millenniumsfeierlichkeiten als »magyarisch-jüdische« Veranstaltung abtaten. Und auch unverhohlener Sozialneid auf die gesellschaftlich und wirtschaftlich erfolgreiche jüdische Mittelschicht brach sich immer wieder Bahn, so etwa bei den Vertretern des seit den Neunzigerjahren aufkommenden christlichen Sozialismus, die freilich teilweise den Liberalismus und die als Konkurrenz gesehene Sozialdemokratie gleichermaßen als jüdisch verteufelten27.

Immer wieder fanden sich antisemitische Schmähungen in Presse und Literatur. Der nationalistische Journalist Jozef Škultéty bezeichnete 1885 die Juden als »die größten Feinde unseres Volkes«28, Hurban-Vajanský ließ in seiner Novelle »Fliegende Schatten« einen seiner Helden fordern, jedem Juden ein Kreuz auf die Stirn tätowieren zu lassen29. Andere gingen sogar noch einen Schritt weiter und forderten zu konkretem Handeln auf. So verlangte ein 1896 anonym veröffentlichtes antisemitisches »Sieben-Punkte-Programm« die Verbrennung jüdischer Bücher30, es gab Boykottaufrufe gegen jüdische Geschäftsleute. Wie bösartig und zugleich kleinlich der Judenhass sich äußern konnte, zeigte das Beispiel des slowakischen Nationalisten und Antisemiten Anton Štefanek, der sich damit brüstete, als Lehrer an seiner Schule einige jüdische Schüler bewusst durchfallen gelassen zu haben31.

Das alles berührte den jungen Stefan Lux allerdings nur am Rande. Er kam als Kleinkind in die Stadt und verließ sie, kaum dass er erwachsen war. Für Politik hatte er noch keine Zeit. Was ihn hier beschäftigte, waren die großen und kleinen Erlebnisse, die Freuden und Nöte des Heranwachsenden: Kinderkrankheiten, Einschulung, erste Liebe, erster Theaterbesuch, Matura.

Das Leben in der sonnendurchfluteten Stadt unterhalb der verfallenen Burg bot einige Annehmlichkeiten. Durch die verwinkelten Altstadtgassen zu streifen, war immer ein kleines Abenteuer, an dessen Ende manchmal ein großer Genuss winkte: Ein Besuch beim Kaffee Mayer auf dem Hauptplatz. Auf Bugholzstühlen und an kleinen Marmortischen sitzend, ließen sich im Kaffeehaus des k. k. Hofkonditors Julius Mayer die feinsten Torten genießen, dazu eine heiße Schokolade oder, als er erwachsen genug war, ein Kaffee. Was konnte herrlicher sein, als der erste Schluck brühend heißer, pechschwarzer, bitterer Flüssigkeit, die sich ihren Weg durch eine üppige Schlagobershaube bahnte? Hatte der Septimaner Lux dann auf dem Weg durch die Stadt noch in der Buchhandlung Steiner in der Venturgasse gestöbert und ein fesselndes Buch erstanden oder aus der dort ebenfalls vorgehaltenen riesigen Bibliothek mit ihren mehr als 50 000 Bänden32 entliehen, konnte sich der Besuch im Kaffeehaus in die Länge ziehen und der Einspänner auch schon einmal kalt werden.

Vom Hauptplatz war es nicht weit zum Stadttheater. Das im eklektischen Stil erbaute Gebäude mit seinem viersäuligen Portikus und dem darüber liegenden Balkon, das innen von 800 Gaslampen erleuchtet wurde, wirkte nicht nur großstädtisch, es bot auch ein durchaus passables Programm. Wer für Bühnenkunst empfänglich war, konnte hier auf den Geschmack kommen. Stefan Lux kam auf den Geschmack.