Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

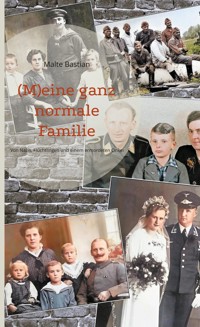

Das 20. Jahrhundert als spannende Zeitreise einer deutschen Familie: Malte Bastian nimmt uns in diesem Buch mit in eine aufregende und gefährliche Vergangenheit und beantwortet eine Fülle von Fragen, die bis heute in vielen Familien nie beantwortet wurden: Wieso wurden Millionen Menschen im Ersten Weltkrieg zu Veganern? Weshalb kostete 1923 eine Kuh einen ganzen Koffer voller Geld? Warum reichte ein Grammophon vor 100 Jahren für die gute Stimmung? Wieso traten so viele Leute in Hitlers NSDAP ein? Was bekamen Kinder vom Holocaust mit? Warum wurden Behinderte ermordet? Was passierte im Hamburger Feuersturm? Warum bekamen deutsche Soldaten Chrystal Meth? Weshalb flüchteten die Menschen aus den Ostgebieten? Wie teuer war 1948 eine Schachtel US-Zigaretten? Was war ein Persilschein? Wie schnell konnte ein VW-Käfer fahren? Warum heißt Breslau heute Wroclaw? Auf diese und viele andere Fragen gibt es hier die Antworten. Manche davon regen zum Schmunzeln an, manche erschüttern, viele machen nachdenklich. Und eines ist sicher: Auch der Blick auf die Geschichte der eigenen Familie wird nach dem Lesen dieses Buches ein anderer sein.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 243

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über den Autor

Malte Günter Bastian arbeitete als Lokalredakteur, Werbetexter und Pressesprecher. 2009 erschien nach zwei Sachbüchern unter dem Pseudonym Karoline Klötzing, dem Mädchennamen seiner Hamburger Urgroßmutter, der Satire-Krimi Mordsquoten. 2014 schrieb er den ersten Band seiner Gutenachtgeschichten für die Generation Burnout unter dem Titel Ein später Freund, 2019 folgte der zweite unter dem Titel Die Sünden der Welt. 2021 schrieb er Mein Opa, das Meer und ich, ein Lesebuch über das maritime Leben vor 100 Jahren aus der Sicht seines Großvaters Werner, der in den 1920er Jahren Seemann gewesen war. Heute ist Malte Bastian als Berater im Bereich Fernsehen, Kommunikation und PR tätig. Er lebt und arbeitet in Köln und Bremen-Bremerhaven.

Über das Buch

Das 20. Jahrhundert als spannende Zeitreise einer deutschen Familie: Dieses Buch nimmt uns mit in eine aufregende und gefährliche Vergangenheit und beantwortet eine Fülle von Fragen, die bis heute in vielen Familien nie beantwortet wurden: Warum sollte sich ein ganzes Volk im Ersten Weltkrieg vegan ernähren? Weshalb kostete 1923 eine Kuh einen ganzen Koffer voller Geld? Warum reichte schon ein Grammophon vor 100 Jahren für gute Stimmung? Wieso traten Millionen Leute in Hitlers NSDAP ein? Was bekamen die Kinder vom Holocaust mit? Weshalb wurden Behinderte ermordet? Was passierte im Hamburger Feuersturm? Warum bekamen deutsche Soldaten Drogen? Weshalb flüchteten die Menschen aus den Ostgebieten? Wie teuer war 1948 eine Schachtel Zigaretten? Was war ein Persilschein? Wie schnell konnte ein VW-Käfer fahren? Wie heißt Breslau heute? Auf diese und viele andere Fragen gibt es hier die Antworten – manche davon regen zum Schmunzeln an, manche erschüttern, viele machen nachdenklich. Und eines ist sicher: Auch der Blick auf die Geschichte der eigenen Familie wird nach dem Lesen dieses Buches ein anderer sein.

„Versuche nicht, besser zu sein als deine Zeitgenossen oder deine Vorfahren. Versuche immer nur besser zu sein als du selbst.“

William Faulkner

Inhaltsverzeichnis

Nur eine ganz normale deutsche Familie…

Es war einmal in Schlesien…

Wie unsere Ahnen lebten und warum ein Schwein meinem Urgroßvater zum Verhängnis wurde

Torpedoboote und andere Blecheimer

Das Familienleben vor über 100 Jahren und warum sich ein ganzes Volk von Steckrüben ernähren sollte

Als der DJ am Grammphon kurbeln musste

Wie Elli, Bernhard und Werner erwachsen wurden und warum sie keine Zeit zum Chillen hatten

Von Haarmann zu Hitler

Als Bernhard dem Bösen zum zweiten Mal ins Gesicht sah und warum er danach kein Schutzmann mehr war

Sommer, Sonne – und Nazis

Wie die Ferien vor 80 Jahren waren und warum die Nummer 5.991424 etwas mit unserer Familie zu tun hat

Onkel Herbert und sein „lebensunwertes“ Leben“

Als Mörder weiße Kittel trugen und warum deshalb ein Hamburger Junge in Bayern sterben musste

Breslaus dunkelste Jahre

Was die Wielands und die Vogts vom Nazi-Terror mitbekamen und warum sie packten

In Hamburg tobt der Feuersturm

Wie die Bastians den Bombenkrieg erlebten und warum sie ihre Wohnung eines Tages nicht mehr wiederfanden

Mit Chrystal Meth und Nikotin zum Endsieg

Wie meine beiden Großväter den Zweiten Weltkrieg erlebten und warum sie ihn überlebten

Als das Tafelsilber auf dem Hof vergraben wurde

Wie die Vogt-Kinder ein halbes Jahr lang flüchteten und warum zwei alte Leute übers Meer fuhren

Harzer Roller, flotte Käfer, Tauschzentralen

Wie der Krieg zu Ende ging und warum meine Opas doch wieder Uniformen anzogen

Wohin sie gingen…

Danke!

Anhang

Zur Erinnerung an Herbert Hintz

Nur eine ganz normale deutsche Familie…

Ohne Weltkriege hätten sich weder meine Eltern, noch meine Großeltern je kennen gelernt. Wären 1914 die Schüsse in Sarajewo nicht gefallen und wäre Adolf Hitler, wie er es sich als Jugendlicher gewünscht hatte, Kunstmaler und nicht Massenmörder geworden, würden die Bastians in Kolberg an der Ostsee, die Wielands in Niedersalzbrunn in Schlesien, die Vogts in Duderstadt in Niedersachsen und Familie Hintz in Hamburg wohnen. Und ich wäre gar nicht auf der Welt, denn meine Eltern hätten sich nie kennen gelernt. Unsere Geschichte ist kein Wunschkonzert. So hatten meine Vorfahren in der Lotterie des Lebens neben einigen Gewinnen auch Nieten gezogen: Flucht und Vertreibung, Bombenkrieg – und Mord.

Schon als Jugendlicher stellte ich mir eine Reihe von Fragen: Wo kamen eigentlich meine Vorfahren her, was waren das für Leute? Was haben meine Eltern als Kinder im Krieg erlebt – in dunklen Bombennächten und bei der Flucht aus Schlesien? Was war das für ein Gefühl, das eigene Zuhause für immer zu verlieren? Was erlebten meine Opas als Soldaten und wie mochte es sich angefühlt haben, auf Menschen zu schießen? Und natürlich die deutscheste Frage aller Fragen: Was haben meine Vorfahren während der Nazi-Zeit gemacht?

Da gab es den einen Großvater, der 1933 seinen Job als Polizeibeamter verlor, weil er aus seiner sozialdemokratischen Gesinnung kein Hehl machte. Später dann, 1941, landete dieser Opa als Soldat wegen eines derben Trinkspruches ausgerechnet zu Silvester im Wehrmachtsgefängnis. Und es gab den anderen Großvater, der 1937 der NSDAP beitrat und die Mitgliedsnummer 5.991424 bekam – bis Kriegsende sollten noch weitere vier Millionen Deutsche „der Partei“ beitreten – aus allen möglichen und unmöglichen Gründen.

Und da gab es den Bruder meiner Oma, den die Ärzte einer „Heil- und Pflegeanstalt“ verhungern ließen, weil er als Behinderter nur ein nutzloser Esser war, der dem Endsieg im Wege stand. Als ich das erste Mal seine noch heute existierende Krankenakte las, überkam mich unendliche Traurigkeit – und dann Wut: Was muss wohl in den Köpfen von Medizinern und Pflegern vorgegangen sein, die ihn und abertausende anderer Menschen so grausam sterben ließen? Und wie kam es, dass die meisten Täter später nie zur Rechenschaft gezogen worden sind?

Es gab eine Großmutter, die noch Jahrzehnte nach dem Krieg bei Sirenen-Probealarmen Angstzustände bekam, weil sie 1943 in einer Bombennacht Menschen bei lebendigem Leibe hat brennen sehen. Und es gab meine fünfjährige Mutter und ihre Geschwister, die im Winter 1944 Flüchten spielten und gespannt darauf warteten, wann denn ihr Spiel endlich Wirklichkeit werden würde. Als dann die Flucht tatsächlich begann, waren die Kinder bitter enttäuscht darüber, dass statt Spielzeug warme Kleidung ganz oben auf der Gepäckliste stand.

Vier Generationen unserer Familie von meinem Vater Günter 1965 fotografiert: Von links Urgroßmutter Hedwig Bastian (*1884), Großmutter Elli Bastian (*1908), Mutter Karin Bastian (*1939) und Sohn Malte Bastian (*1965).

Es gab einen Urgroßvater, den ein störrisches Schwein auf dem Gewissen hat und eine Großtante, die in Breslau Schützengräben ausheben musste. Und noch vieles mehr, das in diesem Buch erzählt wird. Wer einmal in die Geschichte seiner eigenen Familie eintaucht, erlebt eine Abenteuerreise, die es in Sachen Emotionen und Dramatik mit jeder Netflix-Serie aufnehmen kann. Plötzlich werden alte Fotos lebendig, die Menschen auf den Bildern erzählen uns, was einst war.

Zu vielen Familien gehört auch die untergegangene Heimat im Osten. Wessen Vorfahren aus Schlesien, Pommern oder Ostpreußen stammen, wird Städte wie Breslau oder Kolberg vielleicht mit einem anderen Gefühl erleben, als etwa Mailand oder Amsterdam. Natürlich haben sich diese Gefühle im Laufe der Zeit verändert und das ist auch gut so. Die Städte Wrocław und Kołobrzeg sind heute so europäisch wie Köln oder Bremerhaven. Man setzt sich in den Zug oder ins Auto und fährt, ohne auch nur einmal an einer Grenze kontrolliert zu werden, von West nach Ost und umgekehrt. Polen leben in Deutschland und Deutsche leben in Polen. Trotz mancher politischer Animositäten zwischen den Regierungen funktioniert das gut.

Doch der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, dass Frieden und Freiheit keine Selbstverständlichkeiten sind. Es ist gerade mal acht Jahrzehnte her, das deutsche Panzer über Polen und Kiew Richtung Moskau rollten. Und es gibt keine Garantie dafür, dass heute nicht irgendein Wahnsinniger plant, dieses Mal Panzer von Moskau über Kiew nach Polen – oder noch weiter – rollen zu lassen.

Meine Großväter waren beide 1941/1942 als Soldaten tief im Osten. Drei Jahre später saßen sie dann etwa 1.500 Kilometer entfernt in Kriegsgefangenenlagern und grübelten wohl darüber nach, was denn eigentlich passiert war: Halb Europa lag in Trümmern, Millionen Menschen waren tot und Millionen Menschen auf der Flucht. Das hatten meine beiden Opas nicht gewollt. Das hatten auch die meisten anderen Deutschen nicht gewollt. Passiert war es aber trotzdem.

„Das Böse in der Welt lebt nicht nur durch die, die Böses tun – es lebt durch die, die Böses dulden.“, lässt der in die USA emigrierte Schriftsteller Carl Zuckmayer in seinem Drama Des Teufels General den Ingenieur Oderbruch zu seinem Freund General Harras sagen. Oderbruch hat Flugzeuge manipuliert, um ihren Start zu verhindern, sein Beitrag zum Widerstand gegen die Nazis. Der General Harras hat sich hingegen Göring und Hitler, die er innerlich verachtet, für die Karriere schnell an den Hals geworfen. Sein Widerstand sind großkotzige Sprüche. Am Ende aber erkennt er seine Schuld und fliegt mit einem der manipulierten Flugzeuge Oderbruchs freiwillig in den Tod. Zuckmayers Drama wurde in den 80er Jahren noch heftig bei uns im Deutschunterricht diskutiert: Würden wir als Enkelgeneration so vielleicht auch der Versuchung eines totalitären Staates erliegen, der uns – wie dem völlig unpolitischen Fliegergeneral Harras – einfach einen guten Job anbietet oder sind wir denn tatsächlich schlauer geworden? In der gefälligen Nachbetrachtung von heute haben natürlich die vielen Selbstgerechten immer alles schon vorher ganz genau geahnt, in der Praxis werden sie aber leider immer erst hinterher klüger. Auch diese Verstrickungen gehören stets zur Geschichte der ganz normalen deutschen Familien. Die vielen Kriegserinnerungen sind noch heute in den meisten Familien sehr lebendig. Und manchmal sind auch Erinnerungen wie aus surrealistischen Filmen dabei: Im Sommer 1944 saß mein neunjähriger Vater mit Mutter und Großtante im Garten bei Kaffee und Kuchen – und über ihre Köpfe zogen alliierte Bomber in Schwärmen mit ihrer tödlichen Last in Richtung Hamburg, Kiel oder Lübeck.

Als Junge vom Krieg geprägt: Mein Vater Günter (*1934) bei seiner Einschulung.

Ein phantastischer und monströser Anblick, erinnerte sich mein Vater noch nach Jahrzehnten, die Flugzeuge brummten sonor dahin wie gigantische Insekten, sie wirkten durch die Sonne wie versilbert und zogen weiße Kondensstreifen in den blauen Himmel. Später glühte in der lauen Nacht der Horizont dann von den brennenden Städten in orangenen Tönen wie ein verfrühtes Morgenrot. Das waren die geheimnisvollen Farben des Luftkrieges für ein Kind. Aber auch die anderen, die furchtbaren Farben, sah mein Vater, als er an der Hand seiner Mutter durch das brennende Hamburg lief: Den schwarzen Qualm der vielen Feuer, den dreckigen braunen Ruß der sich über die Trümmer legte und die mit grauem Mauerstaub bedeckten Toten.

Seemann, Arbeiter, Soldat und Unternehmer: Mein Großvater Werner (*1906) trägt mich im Sommer 1967. Von ihm erfuhr ich seine Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg.

„Einen Vogelschiss in der Geschichte“, nannte ja mal ein nationalistischer Politiker vor einigen Jahren die Nazi-Zeit. Aus seiner Sicht mögen zwölf Jahre angesichts von Jahrhunderten nur eine kleine Episode sein – aber nicht für diejenigen, die darunter gelebt und gelitten haben. Ich habe mal diesen „Vogelschiss“ für unsere Familie überschlagen und könnte folgende Gegenrechnung aufmachen: Ein Großonkel ermordet, zwei Verwandte gefallen, ein Großonkel und ein Großvater sehr schwer verwundet, Heimat in Schlesien und Pommern für immer verloren, das Zuhause in Hamburg durch Bomben zerstört, drei Kinder und fünf Erwachsene monatelang auf der Flucht. Für eine kurze Episode wie das „Tausendjährige Reich“ doch eher ein ziemlich großer Haufen und nicht nur ein unbedeutender „Vogelschiss“…

Alles andere als nur ein kleiner „Vogelschiss“: Der Verlust unserer Heimat in Pommern und Schlesien durch den Zweiten Weltkrieg.

Ich hatte das große Glück, nicht nur mit meinen Eltern und meiner Schwester Jutta, sondern auch mit zwei Omas und zwei Opas und einer Urgroßmutter aufwachsen zu können. Eine Fülle von Erinnerungen aus längst vergangenen Jahrzehnten verdanke ich diesem älteren Teil meiner Familie. So war Vergangenheit für mich schon als Kind eine spannende und schillernde Erzählung, die nie etwas mit Bücherstaub, sondern immer etwas mit interessanten Menschen zu tun hatte.

„Geschichte ist die Pathologie der Politik“, sagte mein Geschichtsprofessor einst. Nur wer sich mit der Entstehung und Ursache von Konflikten befasse, sei auch in der Lage, richtige politische Diagnosen zu stellen und künftig klüger zu reagieren. In diesem Sinne brauchen wir angesichts der weltpolitischen Lage wohl deutlich mehr dieser Historiker-Pathologen, denn jeder Krieg, jeder Konflikt hat eine Vorgeschichte. Und wir alle wurden, was wir sind, durch unsere Geschichte. Die große Geschichte der Welt und die kleine unserer Familien. Familien wie die unsere und von Millionen anderer Menschen. Eben ganz normale deutsche Familien.

Malte Bastian Köln im Winter 2024

Es war einmal in Schlesien…

Wie meine Ahnen lebten und warum ein Schwein meinem Urgroßvater zum Verhängnis wurde

Von links: Die Ururgroßeltern Karl Wilhelm (*1849) und Anna Maria (*1865) Büttner, die Urgroßeltern Elfriede (*1889) und Max (*1882) Wieland.

Protagonisten: Familie Büttner und Familie Wieland

Ferner wirken mit: Fürsten, Schlösser, Traktoren und der Berggeist Rübezahl

Zeit: 1849 bis 1944

Wenn heute noch jemand „Schlesien“ kennt, dann vielleicht dank der berühmten Wurstspezialitäten. Wie die meisten früheren Provinzen des Deutschen Reiches, hat auch Schlesien eine Geschichte, die aus mindestens ebenso vielen Zutaten besteht, wie die legendäre Weißwurst, die mein Urgroßvater Max Emil Wieland – seines Zeichens gelernter Metzger – früher für seine Familie zu Weihnachten machte. Schlesien und Weißwurst sind also ein Teil meiner Familien-DNA. Ein Rezept befindet sich übrigens im Anhang des Buches im Link zur schlesischen Küche.

Heute gehört der größte Teil Schlesiens zu Polen und gliedert sich in die Woiwodschaft Niederschlesien mit ihrer Hauptstadt Wrocław (Breslau), die Woiwodschaft Oppeln mit ihrer Hauptstadt Opole (Oppeln) und die Woiwodschaft Schlesien mit Katowice (Kattowitz). Ein kleiner Teil Schlesiens gehört noch zu Sachsen, ein anderer zu Tschechien. In Schlesien wohnten Deutsche, Österreicher, Polen und Tschechen, wobei der deutsche Teil bis 1945 der größte war. Dementsprechend war Breslau eine der Großstädte des Reiches. Mit 563.000 Einwohnern war die Stadt um 1920 deutlich größer, als Düsseldorf oder Frankfurt. Breslau war keine Provinzstadt, sondern die führende Metropole im Osten und zeigte das auch selbstbewusst: Die Universität, die vielen Museen, die verschiedenen Theater und die Oper gehörten in Deutschland zu den ersten Adressen, auch architektonisch.

Die Möbel- und Bekleidungsindustrie und der Fahrzeugbau boomten in und um Breslau. Hier fertigten die Famo Fahrzeug-und-Motorenwerke ihre Traktoren und Zugmaschinen unter so zauberhaften Namen wie Rübezahl, Riese und Boxer. Bei der Firma Linke-Hoffmann-Busch entstanden Waggons und Lokomotiven – Kaiser Wilhelm II. hatte dort seinen legendären Hofzug bestellt – und das Unternehmen baute und exportierte Triebwagen, etwa für die griechische Eisenbahn, von denen noch heute, 90 Jahre später, einer fährt. Auch jetzt, im 21. Jahrhundert, spielt der Fahrzeugbau in Wrocław immer noch eine große Rolle.

Reich und immer wieder schön: Auch heute noch zeigt sich die historische Stadtmitte Breslaus bzw. Wrocławs in ihrer Bestform.

Doch springen wir ein Stück zurück. Lange bevor es Traktoren und Zugmaschinen gab, wohnten in Niedersalzbrunn (Teil des Kurbades Bad Salzbrunn), 70 Kilometer von Breslau entfernt, der Zimmermann Heinrich Büttner und seine Frau Henriette. Das waren meine Urururgroßeltern (dreimal Ur). Am 7. August 1849 wurde dort ihr Sohn Karl Wilhelm geboren. Das Jahr hatte es in sich gehabt: Überall in Europa brodelte die Revolution, auch in Schlesien. Es war erst wenige Jahre her, dass die Weber 1844 den Aufstand geprobt hatten. Nur etwa 30 Kilometer von Niedersalzbrunn entfernt waren Revoluzzer erschossen worden. Und kurz vor der Geburt von Karl Wilhelm, kam es in Breslau und anderen Orten zu Aufständen gegen die unbeliebten Preußen.

Was meine Ahnen Henriette und Heinrich Büttner darüber dachten, ist leider nicht bekannt. Zumindest aber waren sie eine von jeder Gutsherrschaft schon lange emanzipierte selbstbewusste Handwerkerfamilie und so genannte Freihäusler, also nicht abgabepflichtig. Ihre Sympathie wird bei den Aufständen wohl kaum dem Adel gegolten haben, der in Schlesien als besonders reaktionär galt. Noch 1912 schwärmte das dubiose Traktat Schlesiens Adel im politischen Leben der Gegenwart stolz, dass der dortige Adel „fast ausnahmsweise rechtsstehenden Parteien angehört.“

Oben: Nicht ganz der Nabel der Welt aber schon um 1900 von Wien bis Berlin gut mit der Eisenbahn zu erreichen: Das einst über die deutschen Grenzen hinaus beliebte Bad Salzbrunn in Niederschlesien.

Das älteste heute noch erhaltene Familienbild zeigt meinen Ururgroßvater Karl Wilhelm Büttner Ende der 1870er Jahre.

Die sogenannte gute alte Zeit: Meine Ururgroßeltern Anna-Maria (dritte von links) und Karl Wilhelm Büttner (rechts) mit Freunden am 27. Januar 1920.

Bei den bürgerlichen Büttners entwickelte sich ein bescheidener Wohlstand. Die Familie war stolz auf das Erreichte und dokumentierte das auch: Mein Ururgroßvater Karl Wilhelm (zweimal Ur) ließ sich in den späten 1870er Jahren sogar fotografieren, für damalige Verhältnisse schon ein kleiner Luxus. Und so ist der selbstbewusste Sohn des Zimmermannes aus Niedersalzbrunn auch mein ältester Verwandter, von dem heute noch ein Foto vorhanden ist.

Ein zweites Bild zeigt ihn am 27. Januar 1920. Der 27. Januar war viele Jahre lang ein (nicht offizieller) Feiertag gewesen – an diesem Tag hatte nämlich Kaiser Wilhelm II. Geburtstag. Wie etwa in Großbritannien, wurde auch in Deutschland der Geburtstag des jeweils regierenden Monarchen gefeiert. Auch nach der Abdankung Kaiser Wilhelms trafen sich noch lange viele ältere Menschen an diesem Tag. Und so sitzt Karl Wilhelm Büttner mit seiner Frau Anna Maria und Freunden gemütlich beim Kaffee. Da war ihre gemeinsame Tochter Elfriede schon lange mit Max Wieland verheiratet und die Büttners Großeltern.

Selbstbewusst: Elfriede Wieland.

Meine Urgroßmutter Martha-Elfriede, die Tochter von Karl Wilhelm und der Anna Maria Büttner, kam also aus einem sogenannten guten Haus, sie war damals im noch beschaulichen Niedersalzbrunn das, was man einst allgemein als eine „gute Partie“ bezeichnete. Gut aussehend und modebewusst, ließ sie sich 1909 mit knapp 20 Jahren im Fotostudio ablichten, vermutlich für meinen Urgroßvater Max, der sieben Jahre älter war als die junge Frau und schon eifrig um sie warb. Es soll wohl einst Liebe auf den ersten Blick gewesen sein.

Auch die Wielands kamen aus Niedersalzbrunn. Die Eltern von Max waren Karl und Anna-Maria, wohlhabende Bürger der kleinen Stadt und Eigentümer eines florierenden Viehhandels. Hier, wo um 1910 auch Elfriede und Max lebten, sah die Welt noch recht beschaulich aus. Handwerker, Handel, Landwirtschaft, aber auch einige kleinere Industrieunternehmen. Kein Vergleich mit Breslau und seinen vielen Theatern, den Automobilen, Straßenbahnen und seit September 1910 mit einem neuen Kino, dem „Palast-Theater“, mit 600 Plätzen. Aber Salzbrunn war dafür touristisch attraktiv und mit hoher Kaufkraft.

Bad Salzbrunn: Ein blühender Kurort mit Hotels und Pensionen – wie etwa dem „Logierhaus“ der Familie Guido Wieland, entfernten Verwandten.

Mein Urgroßvater Paul Emil Max Wieland war Handwerker, genauer gesagt Fleischer. Seine ganze berufliche Liebe galt aber nicht dem Schlachtbetrieb oder dem Verkauf, sondern vor allen Dingen der Zubereitung von exquisiten Fleisch- und Wurstspezialitäten. Er war ein Genussmensch, hatte ein Faible für gute Küche, gesellige Abende, gutes Bier und gute Zigarren. Er betrieb bald sein eigenes Geschäft. Im Adressbuch für Niedersalzbrunn ist er schon 1912 vermerkt. Nicht nur das Geschäft, auch die junge Familie blühte. Stolz ließ sich meine Ururgroßmutter Anna Maria Büttner mit dem ersten 1910 geborenen Enkel Curt fotografieren. Sie traf 1932 der Schlag als sie auf dem Weg zu Nachbarn war, mit denen sie ausgerechnet eine Rede Hitlers im Radio hören wollte, um sich einen Eindruck des Demagogen zu machen.

Stolze Oma: Anna Maria Büttner 1910 mit Curt, ihrem ersten Enkel. Der Fleischer Max Wieland im Adressbuch von Bad Salzbrunn (links).

Urgroßvater Max hatte bei seiner Rückkehr aus dem Krieg 1918 nicht nur die Uniform an den Nagel gehängt, sondern auch seinen alten Metzgerkittel gleich dort gelassen. Warum er den Beruf als Schlachter quittierte, ist nicht überliefert, es mögen wirtschaftliche Gründe gewesen sein, aber vielleicht hatte er in den Schützengräben genug Blut und Tod gesehen. Er stieg – wie schon sein Vater Karl – jetzt in den Handel mit Rindern ein. Er borgte sich in der Verwandtschaft einen Startkredit und legte los. Ein mutiges Unterfangen, so kurz nach dem Krieg. Niemand wusste, was aus Deutschland werden würde. Der Kaiser geflüchtet, die neue Republik fragil, die Sieger mit üppigen Reparationsforderungen. In Schlesien lagen die Nerven blank: Teile von Oberschlesien wurden von Polen annektiert, in den verbliebenen Landkreisen tobten Kämpfe zwischen Freikorps und polnischen Annexionisten mit Toten auf beiden Seiten. Volksabstimmungen in den zweisprachigen Gebieten wurden angesetzt. Im März 1921 stimmten unter Aufsicht der Siegermächte gut 60 Prozent für Deutschland und nur knapp 40 Prozent für Polen. In Schlesien kehrte wieder Ruhe ein.

Meine Urgroßeltern Elfriede und Max Wieland um 1910.

Das Jahr 1921 schien auch für die Wielands ein gutes Jahr zu werden. Elfriede war zum fünften Mal schwanger. Am Nikolaustag kam Helene Mariechen zur Welt, doch bei Mutter und Baby gab es plötzlich Komplikationen. Ein schlimmer Advent für die Familie, Hoffen und Bangen lösten einander ab. Das zarte Lebenslicht des Kindes drohte zu erlöschen. Für den 22. Dezember wurde überstürzt die Taufe anberaumt. Doch Mariechen sollte weder die Taufe, noch den Heiligen Abend erleben. Am 21. Dezember starb das Baby. Wie Hohn muss fortan das Weihnachtslied Ihr Kinderlein kommet in den Ohren der Eltern und Geschwister geklungen haben. Und doch sollte zwei Jahre später wieder ein Kind im Winter zur Welt kommen: Meine Großtante Gerda wurde am 30. Dezember 1923 geboren.

Trauriges Weihnachtsfest 1921: Das Baby Helene Mariechen lebte nur gerade mal zwei Wochen.

Beruflich hatte Max Wieland Glück in diesen turbulenten Jahren. Sein Viehhandel entwickelte sich langsam aber stetig. Wirtschaftlich war diese Zeit für Millionen Menschen eine Talfahrt: Kaum waren die Annexionsauseinandersetzungen vorbei, kam 1923 die Inflation. Else, meine damals neunjährige Oma, erinnerte sich, wie ihr Vater eines Tages ächzend mit einem großen Koffer von der Bank nach Hause kam. Der Koffer war prall gefüllt mit Banknoten, viele Milliarden Mark. Staunend sah die kleine Else diese Unmengen an buntem Papiergeld. Max zog sich rasch um und fuhr direkt zu einem Bauern, dem er damit eine einzige Kuh abkaufte. Der Bauer wiederum wird seinerseits das Geld auch schnell ausgegeben haben – schon einen Tag danach hatte es wieder an Wert verloren, wenn nämlich von der Reichsbank um 12 Uhr die neuen Umtauschkurse festgelegt wurden.

Jeden Tag während der Inflation verlor das Geld rapide an Wert. Damals kaufte mein Urgroßvater eine Kuh für mehrere Milliarden Mark. Für die vielen Scheine brauchte er einen Koffer.

Max ließ sich nicht beirren, er reiste unermüdlich durchs Land, kaufte und verkaufte Vieh. Sein Geschäft lief, auch wenn diese Zeit von Entbehrungen geprägt war. Sein Vater griff ihm allerdings immer wieder unter die Arme. Mein Ururgroßvater konnte sich das leisten: Er hatte seinen Gewinn aus dem Viehhandel in Immobilien angelegt, vor allen Dingen in ein schönes Haus mit einem Dutzend gut vermieteter Wohnungen. Leider hat dieses Haus den Zweiten Weltkrieg nicht überstanden. Nach 1945 bekam die Familie aus dem westdeutschen Lastenausgleich eine mehr als bescheidene Entschädigung.

In Freiburg, nicht weit von Niedersalzbrunn, haben sich Max und Elfriede Wieland mit ihrer Familie dann Anfang der 1930er Jahre niedergelassen. Freiburg hatte knapp 10.000 Einwohner. Bekannt war die Stadt für Uhren: Hier produzierten die Vereinigten Freiburger Uhrenfabriken, gegründet von Gustav Becker, der 1847 mit einem kleinen Geschäft begonnen hatte. Schon Otto von Bismarck besaß eine Uhr von Becker. 1930 fusionierte das Unternehmen mit der Firma Junghans.

Vor den Toren Breslaus: Freiburg in Schlesien, das heutige Świebodzice.

Freiburg war wichtige wirtschaftliche Schnittstelle zwischen der Metropole Breslau und dem platten Land mit sehr guter Eisenbahnanbindung, ideal nicht nur für Beckers Uhrenproduktion, sondern auch für das Geschäft von Max. Hier etablierte er seinen Viehhandel und führte ihn sicher durch die Weltwirtschaftskrise. Die älteste Tochter von Max und Elfriede, meine Oma Else, zog es bald nach Breslau. Sie machte dort eine Ausbildung zur Fleischereifachverkäuferin – und liebte sehr schnell das Leben in der Großstadt. Kino, Theater, Tanzvergnügen: In Breslau war es nun mal deutlich aufregender als in Freiburg. Schwester Gerda sollte ihr bald in die schlesische Metropole folgen.

In Breslau gab es Kinos, Konzerte, Theater und jede Menge Tanzvergnügen. Else und Gerda Wieland fühlten sich schnell heimisch in der Großstadt.

Pulsierende Metropole an der Oder Anfang der 1930er Jahre: Ansichtskarte aus Breslau mit einigen der berühmten Bauten der schlesischen Hauptstadt.

Die Schwestern aus Niedersalzbrunn: Meine Oma Else (links) und meine Großtante Gerda bei Gerdas Konfirmation 1938. Beide zog es nach Breslau.

War das Ende des Ersten Weltkriegs Auslöser für die Gründung der Firma Max Wieland gewesen, so sollte der Zweite Weltkrieg das Ende für den Betrieb bringen – und zwar völlig unerwartet auch für Max selbst. Im November 1941 erwarb er ganz gegen seine Gewohnheit (und Überzeugung) erstmals ein Schwein. Dieses Borstentier sollte sein Schicksal werden. Bisher hatte er nur Rinder und mal vereinzelt Pferde gekauft, doch der Krieg hatte inzwischen alles auf den Kopf gestellt.

Schon längst konnte Max als Viehhändler nicht mehr frei entscheiden, wo er etwas kaufte und verkaufte. Seit Kriegsbeginn gab es Lebensmittelmarken und strenge Kontrollen durch die NS-Behörden, wer womöglich jetzt illegal Fleisch, Brot oder Butter kaufte und vor allen Dingen auch verkaufte, musste mit Gefängnis rechnen – und wurde im schlimmsten Falle als „Schieber“ sogar hingerichtet. Die Kriegswirtschaft hatte alles fest im Griff, die komplette Produktion in allen Branchen richtete sich nach den Bedürfnissen des Militärs.

Mein Urgroßvater Max Wieland um 1940.

Aber nicht nur auf große Industrieunternehmen hatte die Regierung ihren Daumen. Auch die Arbeit der meisten Kleinunternehmen wie beim Viehhändler Max Wieland war nicht leichter geworden: Seine Helfer im Betrieb waren zur Wehrmacht eingezogen, auch seine drei großen Söhne Fritz, Curt und Conrad standen längst an der Ostfront. Nur Paul, der jüngste, 14 Jahre alt, konnte den Vater im Betrieb noch unterstützen. Und so war Max mit Paul am 20. November 1941 mit einem pferdebespannten Wagen – private Autos hatte die Wehrmacht längst einkassiert – in ein kleines Nest namens Simsdorf gefahren, um zum ersten Mal in seinem Leben bei einem Bauern ein Schwein zu kaufen.

Doch das Schwein war äußerst widerborstig, es wollte partout nicht auf den Viehwagen steigen. Ein Versuch nach dem anderen scheiterte. Das Tier brachte meinen Urgroßvater zur Weißglut, er regte sich immer mehr auf: Der kurze Novembertag ging zu Ende, der Heimweg war fast 30 Kilometer lang und das Schwein reagierte weder auf gute Worte, noch auf Faustschläge. Max war längst der Kragen geplatzt. Spätestens jetzt wusste er, warum er nie Schweine gefahren hatte. Der Frust über den Krieg und die Einschränkungen seiner Arbeit schienen sich in diesem Schwein zu offenbaren. Und irgendwann kippte Max vor den Augen seines Sohnes Paul um. Ein Schlaganfall hatte meinen 59 Jahre alten Urgroßvater getroffen, einfach so. Ein Arzt, der ewig brauchte bis er ins abgelegene Simsdorf kam, konnte nur noch den Tod feststellen. Und Paul, mit 14 Jahren doch eigentlich noch ein Kind, zog nun mit dem toten Vater auf dem Wagen heimwärts. Viele Stunden fuhr er einsam durch die regnerische Novembernacht. Niemand half dem Jungen, niemand tröstete ihn. Ein traumatisches Erlebnis.

Der Tod von Max veränderte vieles. Else und Gerda, die von Breslau mit der Bahn kamen, standen Mutter und Bruder bei. Gemeinsame Ausflüge brachten etwas Abwechselung in den Alltag, der ja längst vom Krieg bestimmt wurde. Aber wenn Elfriede mit den Töchtern und den Enkeln unterwegs war, gelang es für ein paar Stunden den toten Vater und die Angst um die drei Söhne Fritz, Curt und Conrad, die an der Ostfront standen, zu vergessen.

Ganz in Weiß: Die Hochzeit von Else und Bernhard 1938.

Doch das Familienleben ging weiter. Else, die älteste Tochter von Max, hatte bereits 1938 meinen Opa, den früheren Polizeiwachtmeister und jetzigen Feldwebel Bernhard Vogt geheiratet, der auf dem Fliegerhorst Breslau-Schöngarten stationiert war. Das Hochzeitsbild zeigt ein hübsches junges Paar, Else ganz in Weiß, Bernhard natürlich in Uniform. Was man nicht sieht: Max Wieland als alter Lutheraner war nicht besonders begeistert, dass seine Tochter ausgerechnet einen Katholiken aus dem tiefsten Niedersachsen heiratete. Anfang 1939 kam meine Mutter Karin zur Welt, 1940 meine Tante Gisela und 1943 mein Onkel Armin. Damit war die neue Familie Vogt komplett.

Gerda, 1938 konfirmiert, kam nach der Schule in den zweifelhaften Genuss des Pflichtjahres, einer ganz besonderen Erfindung der NS-Regierung: Frauen unter 25 Jahren durften von privaten und öffentlichen Betrieben erst dann eingestellt werden, wenn sie eine mindestens einjährige Beschäftigung in der Land- oder Hauswirtschaft nachweisen konnten. Anschließend machte Gerda eine Ausbildung zur Verkäuferin in der Breslauer Metzgerei Graupe. Und während ihre Schwester Else alle Hände voll mit ihren Kindern zu tun hatte, nutzte Gerda mit Freundinnen – soweit das jetzt im Krieg überhaupt noch möglich war – die Wochenenden gelegentlich zum Ausgehen und auch für den einen oder anderen Kino- und Theaterbesuch.

Die beiden Vogt-Mädchen aus Breslau: Meine Mutter Karin (links) und ihre Schwester, meine Tante Gisela, aufgenommen etwa 1943.

Die Ensembles wechselten ständig: Immer mehr Schauspieler, Sänger und Musiker wurden zur Wehrmacht eingezogen. Für Oper und Theater mussten Karten lange im Voraus bestellt werden. Doch wie bei so vielen anderen Dingen halfen die richtigen Kontakte – oder wie der in den Kriegsjahren entstandene Begriff Vitamin B, (B wie Beziehungen), lautete. Vitamin B war in diesem Fall Herr Behrens, Portier des Staatstheaters, der wie Familie Vogt in der Hohenzollernstraße 59 wohnte.

Ein beliebtes Ausflugsziel dieser Tage war das Schloss Fürstenstein mit seinen Anlagen, einst Sitz der Herren von Pless. Jetzt hatten sich die Nazis das Schloss unter den Nagel gerissen, der letzte Fürst lebte nämlich in England, sein Bruder hatte sich bei Kriegsbeginn der polnischen Exil-Armee angeschlossen und wurde von der Gestapo als gefährlicher Staatsfeind gesucht. Nur die Fürstin Daisy, um die Jahrhundertwende einst gefeierter Liebling der High Society und früher eng mit dem Kaiserhaus befreundet, war noch in Schlesien.