Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kommissar Lüders

- Sprache: Deutsch

Rügen im Sommer 2003. Die Insel wird von einer Serie rätselhafter Frauenmorde erschüttert. Die Besonderheiten der Morde weisen auf ein ähnlich gelagertes Verbrechen hin, mit dem sich schon vor dreizehn Jahren der Rechtsmediziner Albert Pirell beschäftigte. Bis zu seinem Tod quälte ihn die Frage, woran die Opfer - offensichtlich ein Liebespaar - starben. Pirells Enkelin Leona, die in die Fußstapfen des Großvaters getreten ist, hat dessen Recherchen wieder aufgenommen. Der Versuch, Licht in das mysteriöse Dunkel zu bringen, führt die junge Rechtsmedizinerin auf die Insel Rügen und lässt sie dort die Bekanntschaft des pensionierten Kriminalkommissars Henning Lüders machen. Und endlich gelingt es ihr, die wahre Todesursache herauszufinden. Doch führt allein dieses Wissen die Polizei zum Täter? Eile ist geboten, denn schon ist eine weitere Tote zu beklagen …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 266

Veröffentlichungsjahr: 2005

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Ähnliche

Maren Schwarz

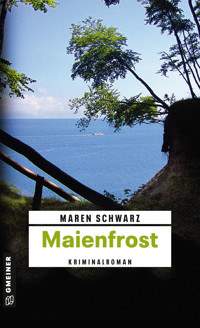

Maienfrost

Der zweite Fall für Henning Lüders

Zum Buch

VON DER VERGANGENHEIT EINGEHOLT Rügen im Sommer 2003. Die Insel wird von einer Serie rätselhafter Frauenmorde erschüttert. Die Besonderheiten der Morde weisen auf ein ähnlich gelagertes Verbrechen hin, mit dem sich schon vor dreizehn Jahren der Rechtsmediziner Albert Pirell beschäftigte. Bis zu seinem Tod quälte ihn die Frage, woran die Opfer – offensichtlich ein Liebespaar – starben. Pirells Enkelin Leona, die in die Fußstapfen des Großvaters getreten ist, hat dessen Recherchen wieder aufgenommen. Der Versuch, Licht in das mysteriöse Dunkel zu bringen, führt die junge Rechtsmedizinerin auf die Insel Rügen und lässt sie dort die Bekanntschaft des pensionierten Kriminalkommissars Henning Lüders machen. Und endlich gelingt es ihr, die wahre Todesursache herauszufinden. Doch führt allein dieses Wissen die Polizei zum Täter? Eile ist geboten, denn schon ist eine weitere Tote zu beklagen …

Maren Schwarz, Jahrgang 1964, lebt in einer kleinen Stadt im Vogtland. Ihre Krimireihe um die Rechtsmedizinerin Leona Pirell spielt auf Rügen, der zweiten Heimat der Autorin. Neben Kriminalromanen schreibt sie Beiträge für verschiedene Kurzkrimi-Anthologien. Maren Schwarz ist Mitglied im Syndikat.

Impressum

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart unter Verwendung eines Fotos von: Steffen Schwarz

ISBN 978-3-8392-3212-5

Haftungsausschluss

Alle Charaktere in diesem Roman sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit existierenden Personen oder Handlungen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

1

Albert Pirell vermochte nur noch selten zwischen Realität und Traum zu unterscheiden. Eine heimtückische, mit geistiger Verwirrung einhergehende Krankheit, die nur noch gelegentlich lichte Phasen zuließ, hielt ihn umfangen. Seine in stumpfer Monotonie verbrachten Tage und Nächte in einem Pflegeheim reihten sich zu Wochen, die Wochen zu Monaten. Ans Bett gefesselt, dämmerte er die meiste Zeit dahin. Albert ging auf die achtzig zu. Er sehnte sich danach, friedlich einzuschlafen. Möglicherweise hätte sich sein Wunsch auch schon längst erfüllt, gäbe es da nicht dieses Detail, das ihn einfach nicht zur Ruhe kommen ließ. In seiner über vierzigjährigen Tätigkeit als Rechtsmediziner waren es meist die scheinbar unbedeutenden Kleinigkeiten, auf die es ankam. In Phasen klaren Verstandes quälte es ihn noch immer, dass es ihm nicht gelungen war, seinen letzten Fall zu lösen. Auch nach all der Zeit blieb dieser für ihn der perfekt ausgeführte Mord. Warum nur brachte jemand den Opfern, einem Liebespaar wie es auf den ersten Blick schien, postmortal so offensichtliche Verletzungen bei? Er verstand es nicht, damals genausowenig wie heute. Er wusste nur, dass er in der kurzen Spanne, die ihm noch verblieb, den Fall aus eigener Kraft nicht mehr aufklären konnte. Diese Aufgabe musste jemand anderes übernehmen.

Albert Pirell wälzte sich unruhig in seinem Bett herum. Unverständliche Worte murmelnd, tauchte er zum wohl tausendsten Mal in längst vergangene Zeiten ein. Lichtjahre entfernt sah er sich mit Kittel, Handschuhen und Mundschutz bekleidet bei der Obduktion einer Leiche in den sterilen Kellergewölben des medizinischen Institutes stehen, für das er arbeitete. Der Fußboden war mit tristen dunkelgrauen Fliesen ausgelegt. Blendend weißes Licht, das von der Lampe, die über dem Metalltisch hing auf dem der Leichnam lag, herrührte, verlieh der Szenerie etwas Gespenstisches.

Im Laufe der Jahre hatte er so ziemlich alles gesehen: Leichen, die nach einem Sturz aus großer Höhe vom Gehsteig gekratzt werden mussten, die im Feuer gebraten oder die erstochen worden waren. Mit Ausnahme der Kinder, die ihn jedes Mal aufs Neue aus der Fassung brachten, glich eine Leiche der anderen. Sie stellte für ihn ein entkleidetes Exemplar, examiniert und katalogisiert dar. Würde er sie je als etwas anderes betrachtet haben, hätte er damit nur Albträumen Tür und Tor geöffnet.

Teilnahmslos konzentrierte er sich auf die junge Frau, die bleich und entblößt vor ihm lag. Er schätzte sie auf höchstens achtzehn Jahre. Trotz der Totenblässe besaß sie einen dunklen Teint. Hätte er ihre Hautfarbe beschreiben müssen, so hätte er sie als maurisch bezeichnet. Lockiges schwarzes Haar umgab ein herzförmiges Gesicht, das selbst jetzt noch nichts von seiner Schönheit eingebüßt hatte. Für Sekunden sah er sie wieder im Brautkleid vor sich. Der Spitzenschleier hatte sich aus ihrem Haar gelöst. Wäre da nicht dieser hässliche, tief klaffende Schnitt gewesen, der sich quer durch ihre Kehle zog, hätte man glauben können, sie schliefe friedlich. Ihr Anblick ließ ihn an Schneewittchen denken: so schwarz wie Ebenholz das Haar, so weiß wie Schnee das Kleid und so rot wie Blut die Wunde, die aber, obwohl es ganz offensichtlich danach aussehen sollte, nicht zum Tod geführt hatte.

Jeglichen Gedanken daran verdrängend, griff er zum Skalpell. Mit geübten Griffen machte er einen Schnitt über Brustkorb und Unterleib hinweg: zwei diagonale Schnitte von den Schultern zum unteren Ende des Brustbeins. Dann ein vertikaler Schnitt über den gesamten Unterleib bis zum Schambein. Er hatte die Form eines Y. Bei der stattlichen Anzahl an Jahren, die er als Rechtsmediziner schon auf dem Buckel hatte, schien Albert Pirell kaum noch etwas zu überraschen oder zu erregen.

Während er die Brusthöhle freilegte, sann er darüber nach, ob man sie betäubt hatte, bevor sie starb. Gründlich und vorausschauend wie er war, beschloss er, ein toxikologisches Gutachten zu erstellen. In seine Betrachtungen vertieft, vermeinte er sogar ihren Geruch wahrzunehmen: eine mit Formalin untersetzte Ausdünstung, der Tod und Verwesung anhafteten.

Mit klopfendem Herzen schreckte er aus seinen Erinnerungen auf. In einem Moment absoluter Klarheit erkannte er, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb. Mühsam öffnete er den Kasten seines Nachttisches, um ihm Block und Kugelschreiber zu entnehmen. Sein erstes Schreiben galt Herrn Wollschläger, seinem Notar. Das zweite war an Leona, seine Enkeltochter, gerichtet.

Als diese zwei Tage später beim Durchsehen der Post auf den Brief ihres Großvaters stieß, meldete sich augenblicklich ihr schlechtes Gewissen. Sie hätte ihn schon längst einmal wieder besuchen müssen. Außer ihm hatte sie schließlich niemanden mehr. Ihre Eltern waren lange Zeit schon tot. Die Hände der jungen Frau zitterten, als sie den Bogen Papier entfaltete. In krakeliger, kaum zu entziffernder Handschrift bat Albert sie, zu ihm zu kommen. Er wollte sein einziges Enkelkind noch einmal sehen, um etwas Wichtiges, wie er schrieb, mit ihr zu besprechen. Die an sie gerichteten Zeilen waren so eindringlich verfasst, dass Leona alle Termine absagte und sich gleich am darauffolgenden Wochenende auf den Weg zu ihrem Großvater machte. Zu diesem Zeitpunkt konnte sie noch nicht ahnen, dass sie zu spät kommen würde. Eine halbe Stunde bevor sie das Pflegeheim erreichte, verschied Albert Pirell in aller Stille. Ein friedlicher Ausdruck ruhte auf seinem Gesicht. Womöglich rührte er daher, dass, sollte er seine letzten Minuten bewusst wahrgenommen haben, er sie in der Gewissheit erlebte, alles in seiner Macht stehende veranlasst zu haben.

Leona blieb nur noch, sich um die nun anstehenden Formalitäten und die Ausrichtung der Trauerfeier zu kümmern.

Noch bevor der Termin für Albert Pirells Beisetzung feststand, erreichte sie ein Anruf seines Notars. Er bat sie, in seine Kanzlei zu kommen. Er hätte ihr, so teilte Herr Wollschläger Leona mit, eine Mappe mit überaus wichtigen, für sie bestimmten Unterlagen aus dem Nachlass ihres Großvaters zu überreichen.

Leona fragte sich wiederholt, worum es sich dabei handeln mochte. Ein paar Tage später hielt sie einen Hefter von beträchtlichem Umfang, versehen mit einem Schreiben ihres Großvaters, in ihren Händen.

Wieder zu Hause entfaltete sie den Brief und las:

Meine liebe Leona,

wenn du diese Zeilen liest, dann bin ich für immer von dir gegangen. Verschwende deine Zeit nicht, um mich zu trauern. Nutze sie lieber, um mir eine letzte Bitte zu erfüllen.

Wie du vielleicht noch weißt, gelang es mir nicht, die ursächlich zum Tode führenden Umstände im Fall Austen/Küster zu klären. Dass ich darin versagte, hat mich immer belastet. Mein Gesundheitszustand erlaubte es mir leider nicht mehr, den Dingen aus eigener Kraft auf den Grund zu gehen. Aber auch wenn es nach dem perfekten Mord aussah, weigere ich mich noch immer, daran zu glauben. Vielmehr bin ich davon überzeugt, dass es eine plausible Erklärung geben muss. Nur leider blieb sie mir bislang verborgen. Meine ganze Hoffnung ruht nun auf dir. Schon als ich hörte, dass du Medizin studieren willst, wusste ich, dass mein Anliegen bei dir bestens aufgehoben sein würde. Ich weiß, dass du dich, genau wie dein lieber Vater, Gott hab ihn selig, für Kinderheilkunde entschieden hast. Aber vielleicht trägt der Inhalt beiliegender Mappe ja dazu bei, deinen Entschluss noch einmal zu überdenken. Es würde mich aufrichtig freuen, wenn du dich dazu durchringen könntest, dich auf Rechtsmedizin zu spezialisieren. So makaber dieses Gebiet anmuten mag, kann ich nur jeden angehenden Arzt ermutigen, sich eingehend damit zu beschäftigen. Bedenke, wie viel Nützliches die Pathologie schon herauszufinden vermochte und welche Fortschritte, vor allem auf dem Gebiet der Forschung, sie bislang bewirkte. Ergreife die Chance! Ich kenne dich und weiß daher, dass du die besten Voraussetzungen mitbringst, um in diesem Fach erfolgreich zu sein. Ich kann verstehen, wenn du zögerst, um diesen Schritt erst einmal gründlich zu überdenken. Aber ich habe dennoch die Hoffnung, dass du, schon um mir meinen letzten Wunsch zu erfüllen, den von mir empfohlenen Weg einschlägst. Es tut mir leid, dass uns nicht die Zeit blieb, uns persönlich über vorliegenden Fall auszutauschen. Aber ich bin gewiss, dass er bei dir in kompetenten Händen ruht. Wenn ihn jemand aufklären kann, dann du. Sollte es einst soweit sein, wovon ich überzeugt bin, dann bitte besuche mein Grab und berichte mir. In dem festen Glauben daran, dass dieser Tag kommen wird, werde ich auf dich warten.

In Liebe dein Großvater

Betroffen ließ Leona den Brief sinken. Während sie das soeben Gelesene noch einmal überdachte, schweifte ihr Blick in weite Ferne. Zögerlich griff sie nach der Mappe. Sie löste die beiden Gummibänder, die sie zusammenhielt. Zuoberst lag eine Fotografie. Leona starrte wie gebannt darauf. Sie war sicher, dass die Aufnahme ein polizeiliches Beweisstück darstellte. Sie zeigte zwei nebeneinanderliegende Leichen. Wie der Hintergrund, Gräberreihen, bewies, handelte es sich bei ihrem Fundort um einen Friedhof. Vor allem der Anblick der Frau ließ Leona frösteln. In ihrer Jugend und Zerbrechlichkeit wirkte sie wie ein halbes Kind. Selbst im Angesicht des Todes hatte sie nichts von ihrer einstigen Anmutigkeit eingebüßt. Sie trug ein Brautkleid. Der Schleier hatte sich aus ihrem schwarzen Haar gelöst. Ein hässlicher, tiefer Schnitt zog sich quer durch ihre Kehle. Neben ihr lag ein nur um wenige Jahre älterer Mann. Seine rechte Hand hielt den Griff des Dolches umklammert, den er sich, nachdem er der Frau neben sich die Kehle damit durchtrennte, in sein Herz gerammt hatte. Er trug einen knöchellangen Talar, der ihn als Geistlichen auswies. Sein zur Seite geneigter Kopf ließ nur sein Profil erkennen: ein Profil von gleichfalls klassischer Schönheit. Leona starrte wie gebannt auf die Fotografie, von der irgendeine geheime Kraft auszugehen schien. Sie strahlte irgendetwas Übersinnliches, beinahe schon Feierliches aus. Es gelang ihr nicht, sich ihres Bannes zu entziehen. Sie ging davon aus, dass ihr Großvater das Bild ganz bewusst zuoberst platziert hatte. Ein dunkles Geheimnis überschattete den Tod dieser beiden Menschen und Leona wusste, dass sie nicht eher ruhen würde, bis es ihr gelang, es zu lüften.

Als sie die Aufnahme beiseite legte, war draußen schon lange die Nacht angebrochen. Die weiteren Stunden verbrachte sie damit, den restlichen Inhalt der Mappe durchzugehen.

Ihr Großvater war in seiner Aufgabe als Rechtsmediziner zu dem vorliegendem Fall hinzugezogen worden. Er hatte schon etliche Opfer mit ähnlichen Verletzungen gesehen, doch dieser Fall weckte von Anfang an sein ganz spezielles Interesse. Nach Lage der Dinge hätte viel mehr Blut, in einem weitaus größeren Radius, aus den Wunden treten müssen. Das war das Erste, was ihm auffiel und ihn zu einer Obduktion veranlasste. Diese erbrachte definitiv, dass die Schnitt- und Stichverletzungen den Leichen erst nach Eintritt des Todes beigebracht worden waren. Es gelang ihm jedoch nicht herauszufinden, woran sie tatsächlich starben. Als einzige Auffälligkeit konnte er lediglich erhöhte Spuren von Diazepam, einem nur auf Rezept erhältlichen Sedativum, in ihrem Blut nachweisen. Doch diese reichten höchstens, um sie bewusstlos werden zu lassen. Um sie damit zu töten, hätte die Dosis höher angesetzt sein müssen. Bei seinen Bemühungen, den Fall aufzuklären, begann Albert Pirell auch damit, sich für die Hintergründe der Tat zu interessieren. Ein mehrseitiger, von ihm verfasster Bericht beschäftigte sich mit den Lebensverhältnissen und dem Umfeld der Leichen. Albert fand heraus, dass die Toten, Carmen Austen und David Küster, einander nicht kannten. Es war purer Zufall, dass David Küster in der Stadt weilte. Sein Aufenthalt diente dazu, die Familie eines Freundes zu besuchen. Vorher lebte er eine Zeit lang als Missionar in Afrika. Er war erst vor kurzem nach Deutschland zurückgekehrt. Weil der Gemeindepfarrer aufgrund eines plötzlichen Unwohlseins das Bett hüten musste, bat man ihn – wohl wissend um seine kirchliche Stellung – die Segnung zu übernehmen. Andernfalls hätte, weil sich so schnell kein Ersatz finden ließ, die Eheschließung verschoben werden müssen. David Küster erklärte sich dazu bereit, die Trauung zu vollziehen. Albert Pirells Unterlagen ergaben, dass die späteren Opfer sich erstmals in der Kirche zu Gesicht bekamen. Zeugenaussagen, die das untermauerten, waren beigefügt. Diese Tatsache machte den ganzen Fall noch undurchsichtiger. Die beiden lagen da wie ein Liebespaar. Im ersten Moment fühlte ich mich in eine Szene aus ›Romeo und Julia‹ versetzt, hatte Albert Pirell seinen Unterlagen handschriftlich hinzugefügt. Doch wie konnten sie ein Paar sein, wenn sie sich nicht kannten? Warum lag ihrem Mörder daran, es dennoch genau danach aussehen zu lassen? Diese Frage stellte sich auch Leona. Es ergab keinen Sinn. Carmen und Pascal waren ganz offensichtlich ein glückliches Paar, das seine Liebe vor dem Traualtar besiegeln wollte. Ihr Vater beschrieb den Witwer als gebrochenen Mann, der nicht verstehen konnte, was da vor sich gegangen war. Pascal Austen verließ eigenen Angaben zufolge gegen zweiundzwanzig Uhr mit seiner jungen Frau die Hochzeitsfeier. Er schwor, dass sie gemeinsam einschliefen. Was sich im Laufe der Nacht ereignete, und wann Carmen das gemeinsame Schlafzimmer verließ, entzog sich seiner Kenntnis. Er erwachte erst, als zwei Polizeibeamte an seiner Tür klingelten, um ihn über das tragische Geschehen zu unterrichten. Auch ihm war der Geistliche bis dato unbekannt. Er konnte sich nicht erinnern, dass seine Frau ihm gegenüber jemals seinen Namen erwähnt hatte.

Das passte einfach nicht zusammen, fand Leona. Ihre Neugier war geweckt. Wie ihr Großvater es vorausgesagt hatte, beschloss sie nach Durchsicht aller Unterlagen, anstatt wie ursprünglich geplant Kinderheilkunde, Rechtsmedizin zu studieren. Der Fall ließ sie einfach nicht mehr los.

Jahre später bestand sie als eine der Besten ihres Jahrganges ihr Diplom mit Auszeichnung.

Treu ihrem Versprechen, trat sie in die Fußstapfen ihres Großvaters. Doch trotz intensiver Bemühungen blieb es auch ihr bislang versagt, Näheres über die mysteriösen Todesumstände im Fall Austen / Küster in Erfahrung zu bringen.

2

Aus weiter Ferne nahm Henning Lüders das Klingeln des Telefons wahr. Sein Kopf schmerzte, als er sich aufzurichten versuchte. Seine Augen waren verquollen und blutunterlaufen. Beim Aufstehen fiel eine leere Schnapsflasche vom Bett. Er fluchte. Als er das Telefon erreichte, hatte es zu läuten aufgehört. Noch ganz benommen schlurfte er ins Badezimmer. Schwerfällig stützte der pensionierte Kommissar sich auf den Waschbeckenrand, um sich resigniert im Spiegel zu betrachten. War das wirklich er, der ihm da entgegenblickte? Was war aus ihm geworden? Ein alter Säufer, den niemand mehr braucht, dachte er verbittert.

An dem Tag, als sein Freund Rüdiger Paulus bei einer Schießerei am Leipziger Hauptbahnhof sein Leben ließ, zerbrach etwas in Henning. Er verlor jeglichen Halt. Alle Pläne, die sie für ihre gemeinsame Zukunft geschmiedet hatten, endeten jäh mit Rüdigers Tod. Einem zudem völlig sinnlosen Tod, wie Henning sich immer wieder vor Augen hielt. Nur noch zwei Jahre wären es bis zu Rüdigers Pensionierung gewesen. Sie wollten sich ein Boot kaufen und reisen. Was war aus ihren Träumen geworden?

Aufgrund ihrer gegenseitigen Verfügung, sich als Universalerben in ihrem Testament einzusetzen, konnte Henning in Rüdigers Häuschen, das sich in der Nähe des Kulkwitzer Sees, am Stadtrand von Leipzig befand, wohnen bleiben. Wo sonst sollte er auch hin.

Außerdem gefiel ihm diese geschichtsträchtige Stadt, die, wie er sich oft ausgedrückt hatte, ›eine charmante kulturelle Entwicklung zwischen Aufschwung und Verfall erlebt‹. Er hatte mit dem Freund gemeinsam viele schöne Stunden in der Innenstadt verbracht. Besonders der Marktplatz mit seinem malerischen Renaissance-Rathaus hatte es den beiden angetan. Dort hatten sie oft gemütlich gesessen, sich unterhalten und die Menschen beobachtet. Es hatte Spaß gemacht, sich Geschichten auszudenken und sie sich gegenseitig zu erzählen. In der Mädlerpassage bestaunten sie immer wieder die faustischen Figuren an den Abgängen zu Auerbachs Keller, Leipzigs berühmtester Schankstube, in der sich Faust-Mythos und Gasthaustradition für die beiden Freunde immer wieder zu einem belebenden Elixier vermischten. Das alles war vorbei und er hatte voll Selbstmitleid zur Flasche gegriffen. Er stand in seinem Leben schon einmal kurz davor, diesen Weg einzuschlagen. Nach dem Tod von Anouschka, seiner Frau, hatte ihn lediglich seine Arbeit als Kriminalbeamter vor diesem Schritt bewahrt. Doch nun gab es nichts mehr, was ihn hielt. Er fühlte sich leer und ausgebrannt. Als er sich jetzt im Spiegel betrachtete, hohläugig und abgemagert, fragte er sich beklommen, ob es ihm aus eigener Kraft gelingen würde, mit dem Trinken aufzuhören. Niedergeschlagen winkte er ab. Wen interessierte es schon, ob er sich über kurz oder lang zu Tode soff?

Für den Bruchteil einer Sekunde flammte eine Erinnerung in seinem Bewusstsein auf, eine hässliche Erinnerung. Er dachte an Arno Corte, einen ehemaligen Kollegen. Sein Anblick ließ ihn Verachtung und Abscheu empfinden. Damals fragte sich Henning, ob er wohl in ein paar Jahren auch eine solch traurige, heruntergekommene Gestalt abgeben würde. Doch die Realität, das wurde ihm in diesen Minuten schmerzlich klar, war noch grausamer. Sein Fall vollzog sich unaufhaltsam. Er allein hatte es in der Hand, das Blatt wieder zu wenden. Eine mahnende Stimme flüsterte ihm zu, dass ihm dazu nicht mehr viel Zeit bleiben würde, wollte er das Schlimmste verhindern. Diese bittere Erkenntnis veranlasste ihn, einen ganz und gar unflätigen Fluch auszustoßen.

Er tauchte sein Gesicht in kaltes Wasser. Das kühle Nass ernüchterte ihn etwas. Er ging in die Küche, um sich einen starken Kaffee aufzubrühen. Zum ersten Mal seit langer Zeit nahm er das dort herrschende Chaos wahr. Zwischen Bergen ungewaschenen Geschirrs, auf denen Lebensmittelreste vor sich hinschimmelten, standen unzählige Schnapsflaschen. Die meisten waren leer. Henning sammelte sie auf, um sie neben die Tür zu stellen. Er zählte fünfundzwanzig Flaschen. In einer Anwandlung ohnmächtiger Wut trat er nach ihnen. Ein ohrenbetäubendes Scheppern und Klappern folgte. Mehrere der Schnapspullen gingen zu Bruch. Ein widerwärtiger Geruch nach billigem Fusel begann sich auszubreiten. Hennings Hände zitterten. Er wollte stark sein und merkte doch, wie sein Körper nach der Droge verlangte. Allein schon der Geruch von Alkohol reichte aus, ihn wieder einmal schwach werden zu lassen. Auf allen vieren kroch er zwischen den Scherben umher, um mit fahrigen Bewegungen nach einer noch nicht vollständig geleerten Flasche zu suchen. In dem Moment, als er sie an seinen Mund setzte, schämte er sich seines Zustandes. Gleichzeitig erfüllte ihn das brennende Kribbeln, das seine Kehle durchrann und seinen Körper auf angenehme Art wärmte, mit unbeschreiblichem Wohlbehagen. Gierig suchte er nach weiteren Resten. Der schrille Ton der Hausklingel ließ ihn zusammenschrecken. Henning erstarrte. Er konnte sich nicht erinnern, wann hier zuletzt jemand geklingelt hatte. Schließlich lebte er völlig isoliert und zurückgezogen. Er hatte alle sozialen Kontakte abgebrochen und verließ das Haus nur, um sich mit den nötigsten Lebensmitteln, etwas Geld, hauptsächlich aber neuen Schnapsvorräten, einzudecken.

Sicher ein Vertreter dachte er. Erst das hartnäckige, diesmal länger anhaltende Läuten veranlasste ihn dazu, sich schwerfällig zu erheben. Er schwankte nach draußen. Vor der Tür stand ein Postkurier mit einem Einschreiben in der Hand. Ungeschickt bestätigte Henning mit seiner Unterschrift den Erhalt des Dokuments. Als er aufblickte, traf ihn ein verächtlicher Blick des Boten.

Wieder im Haus, riss er das Schreiben auf. Der Absender verriet ihm, dass es von einer Anwaltskanzlei stammte. Sein umnebeltes Hirn tat sich schwer, den Inhalt des Briefes zu erfassen. Henning wankte erschöpft zu seinem Bett. Kaum lag er darin, schlief er erschöpft ein. Irgendwann am späten Nachmittag erwachte er wieder. Sein Kopf dröhnte und er verspürte einen ekelhaft galligen Geschmack im Mund. Mit der Zunge, die sich wie ein Stück Leder anfühlte, fuhr er sich über seine aufgerissenen, ausgetrockneten Lippen. Das Schreiben fiel ihm wieder ein. Es war seinen Händen entglitten und lag auf dem Boden vorm Bett. Henning bückte sich danach. Der Brief stammte von einer Anwaltskanzlei namens Stiller. Sein Inhalt versetzte ihn in maßloses Erstaunen. Ungläubig richtete er sich auf, starrte auf die Zeilen vor sich und las nochmals Wort für Wort:

Sehr geehrter Herr Lüders,

in meiner Eigenschaft als Anwalt vertrete ich die Interessen meines Mandanten, Herrn Julius Bachmann.

Damit verbunden, fällt mir die traurige Aufgabe zu, Ihnen mitzuteilen, dass Herr Bachmann am achten März diesen Jahres im gesegneten Alter von neunzig Jahren verstarb. Ich wurde von ihm beauftragt, Ihnen seinen letzten Willen, den er zu Lebzeiten testamentarisch regelte, kundzutun.

Beiliegend sende ich Ihnen, seinen Anweisungen folgend, ein für Sie bestimmtes Schreiben.

Wenn Sie nach dessen Kenntnisnahme dazu bereit sind, dass darin erwähnte Erbe anzutreten, würde ich Sie bitten, sich zwecks Testamentsvollstreckung mit mir in Verbindung zu setzen.

Hochachtungsvoll

Dr. H. Stiller

Henning entfaltete den von Julius Bachmann mit zittriger Handschrift verfassten Brief und las:

Lieber Henning,

ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnerst. Es ist zugegebenermaßen lange her, als wir uns das letzte Mal sahen. Du warst damals noch ein Kind. Zusammen mit deiner Mutter verbrachtest du einen Teil des Sommers in meinem Haus auf Rügen. Ich bin, wie du dir inzwischen möglicherweise schon denken kannst, dein Patenonkel. Leider brach nach dem Tod deiner Mutter, meiner Cousine, der Kontakt zu dir ab. Ich schrieb noch einige Male an deinen Vater. Aber all meine Briefe blieben unbeantwortet. Du warst damals noch zu klein, als dass ich mich an dich persönlich wenden konnte. Meinem Wissen nach, gingst du noch nicht einmal zur Schule. Sicher wirst du dich nun fragen, weshalb ich dich nach all den Jahren in meinem Testament berücksichtige.

Die Antwort ist denkbar einfach: es gibt sonst niemanden. Als eingeschworener Junggeselle habe ich weder Kinder noch sonstige Verwandte, die als Erben infrage kämen. Um es vorwegzunehmen, ich bin keinesfalls wohlhabend. Ich besitze lediglich etwas Land, ein paar Tiere und ein kleines Häuschen, das ich nun an dich weitergeben möchte. Sicher stellt dieses Anwesen keinen großen materiellen Wert dar, aber mein Herz hängt dennoch daran. Ich könnte den Gedanken nicht ertragen, dass die Arbeit von Jahren umsonst war. Komm doch einfach her und sieh es dir an. Möglicherweise erinnerst du dich dann auch wieder an die unbeschwerten Sommertage deiner Kindheit, die du mit deiner Mutter hier verbrachtest. Du hast damals auf mich einen glücklichen Eindruck gemacht. Leider war es uns nicht vergönnt, uns näher kennen zu lernen. Ich hätte gerne gewusst, was aus dir geworden ist und wie du dich zum Mann entwickelt hast. Vielleicht hätte ich nach der Wende, als erstmals wieder die Möglichkeit dazu bestand, hartnäckiger nachforschen sollen, um dich ausfindig zu machen. Doch nun, da ich diese Zeilen verfasse und fühle, wie meine Kraft merklich schwindet und das Leben aus mir zu weichen beginnt, fürchte ich, es ist zu spät dafür.

Wenn dich dieses Schreiben erreicht, weile ich nicht mehr auf dieser Welt. Tief in meinem Herzen hoffe ich, dass du mein Erbe antrittst. Doch egal wie du dich entscheiden magst, ich wünsche dir für die Zukunft alles erdenklich Gute.

Dein Onkel Julius

Ungläubig ließ Henning den Brief sinken. Schemenhaft tauchten aus den Tiefen seiner Erinnerung längst vergessen geglaubte Bilder auf. Er vermeinte, das Rauschen des Meeres zu hören und die salzige Luft in seinen Lungen zu spüren.

Julius Bachmanns Brief rief Henning die Wärme und Geborgenheit eines längst vergangenen Sommers ins Bewusstsein zurück. Für einen Augenblick war er wieder fünf Jahre alt. Das Geschrei der Möwen drang an sein Ohr und er spürte den wärmenden, feinkörnigen Sand unter seinen nackten Fußsohlen. Unerwartet heftig überkam ihn mit einem Mal eine unendliche Sehnsucht, all das wieder zu sehen. Unbemerkt stahlen sich zwei winzige Tränen aus Hennings Augenwinkeln. Sein Blick verschleierte sich und er versank in ein Universum wohltuenden Vergessens, in eine Zeit in der die Welt, seine kleine Welt, noch heil und in Ordnung gewesen war. Die Erinnerung daran hatte etwas Tröstliches an sich.

Die Abenddämmerung hatte den Raum, in dem er lag, unmerklich in ein sanftes, weiches Licht getaucht. Mit der ganzen Schärfe seines Verstandes wurde Henning in diesen Minuten klar, dass der Brief, den er noch immer in seinen Händen hielt, jenen Strohhalm darstellte, mit dessen Hilfe es ihm gelingen konnte, aus dem Sumpf der teuflischen Abhängigkeit zu entkommen. Ein völlig neues, durchaus verheißungsvolles Leben tat sich vor ihm auf. Er hätte wieder eine Aufgabe, der er sich widmen konnte. Unbewusst war es wohl dieses Gefühl, das ihn sein Leben lang antrieb und erhielt. Zu nichts mehr nütze zu sein, keinen Sinn mehr in seinem Dasein zu sehen, das war das schleichende Gift, das zunächst seine Seele und dann dank Bruder Alkohol auch seinen Körper zu zerstören suchte. Die Antwort war so simpel, dass er sich verwundert fragte, weshalb er nicht schon viel eher darauf gekommen war. Stattdessen hätte er sich um ein Haar kampflos seinem Selbstmitleid ergeben.

Wochen später, an einem grauen und verregneten Frühlingstag, saß er im Zug Richtung Norden. Mit jedem Meter, dem er sich seinem Ziel, der Ostsee, näherte, ließ er ein Stück seiner bisherigen Existenz hinter sich.

Es schien ihm wie ein Wunder, was der Brief seines Patenonkels in der kurzen Zeit, die seither vergangen war, bewirkt hatte.

Hennings erster Schritt war es, dem Alkohol zu entsagen. Sein alter Kampfgeist hatte sich zurückgemeldet. Wieder ein Ziel vor Augen zu haben, beflügelte ihn und verlieh ihm ungeahnte Kräfte. Wenn die Versuchung ihn dennoch überfiel, was anfangs oft geschah, zwang er sich mit eisernem Willen dazu, sich ihr zu widersetzten. Von neu erwachtem Elan erfüllt, kleidete er sich neu ein und ging daran, auch rein äußerlich wieder einen Menschen aus sich zu machen. Er ließ sich die Haare schneiden, rasierte sich wieder regelmäßig und brachte die Müllhalde, zu der das Haus verkommen war, auf Vordermann. In den Nächten jedoch wandte er sich noch immer schweißgebadet in seinem Bett. Der plötzliche Entzug machte sich neben körperlichen Symptomen in schrecklichen Albträumen bemerkbar, aus denen er meist mehr tot als lebendig erwachte.

Während der Zug angenehm einschläfernd Richtung Norden ratterte, dachte Henning nicht ohne einen gewissen Stolz an die hinter ihm liegenden Wochen, in denen er es trotz harter Tage und Nächte bislang geschafft hatte, trocken zu bleiben.

Als er wieder einmal aus dem Abteilfenster sah, stellte er erstaunt fest, dass er sich bereits auf dem Rügendamm befand. Beim Anblick der gegen die Küste brandenden Wellen breitete sich in Henning eine kindliche Vorfreude aus. Mit einem gedankenverlorenen Lächeln auf den Lippen dachte er an die Ostsee bei Sonnenuntergang, sah sich am Kap Arkona stehen und vom nördlichsten Punkt der Insel aus die Sonne als glutroten Ball am Horizont – der ihm damals als Junge endlos erschien – untergehen.

Nun dauerte es nicht mehr allzu lange, bis der Zug in Bergen, der Inselhauptstadt, einlaufen würde: Bergen mit dem Rugard, ihrem Wahrzeichen, auf dem der Ernst-Moritz-Arndt-Turm ragt. Henning hatte ein weiteres Etappenziel seiner Reise erreicht. Am Bahnhof wurde er von Dr. Stiller, dem Anwalt seines Patenonkels erwartet. Seine Kanzlei lag nur wenige Meter vom Bahnhof entfernt. Henning hatte sein Kommen telefonisch angekündigt. Nach einem kurzen Abstecher in die Kanzlei fuhren die beiden Männer im Wagen des Anwalts nach Lobbe, einem kleinen Dorf nahe Göhren, wo sich Julius Bachmanns Anwesen befand. Wie ein Schwamm sog Henning die vorbeiziehende Landschaft in sich auf. Selbstvergessen ließ er seinen Blick über gelb blühende Wiesen und Felder schweifen, auf denen friedlich weidende Pferde, hin und wieder eine Kuhherde, zu sehen waren. Über holprige Pflasterstraßen fuhren sie durch von uralten Bäumen flankierten Alleen, deren Blätterdach sich wie die Kuppel eines gewaltigen Doms über ihnen dehnte. Das zarte Grün der frisch belaubten Bäume bildete einen reizvollen Kontrast zu den dunklen, gleichfalls entlang der Strecke liegenden Nadelwäldern. Mit dem würzigen Duft der Kiefern, der gelegentlich ins Wageninnere drang, verbanden sich Kindheitserinnerungen, die nun, verblassten Fotografien gleich, vor Hennings innerem Auge wieder zum Leben erwachten.

Wiederholt kamen sie an kleineren Ortschaften vorbei. Die schmucken riedgedeckten Häuschen mit ihren üppig blühenden Vorgärten boten einen malerischen Anblick. Nahezu an jedem der Grundstücke befand sich ein Schild mit dem Hinweis, dass ganzjährig die Möglichkeit bestand, Ferienzimmer oder -wohnungen zu mieten.

Kurz vor der südöstlich gelegenen Halbinsel Mönchgut, entdeckte Henning das von einem dichten Wald umgebene Jagdschloss Granitz, von dessen Aussichtsturm man, wie ihm der Anwalt versicherte, einen atemberaubenden Blick über den Bodden bis hin zur Ostsee hatte. Das Herannahen einer schnaufenden Dampflok riss ihn aus seinen Betrachtungen. Laut tutend wurden sie vom ›Rasenden Roland‹, einer Schmalspurbahn, die ein Wahrzeichen der Insel darstellt, überholt. Sie verbindet die Stadt Putbus unter anderem mit den Badeorten Binz, Sellin und Göhren. Eine Attraktion, die man sich nicht entgehen lassen durfte, wenn man hier Urlaub machte. Henning hatte verschiedene Reiseführer studiert und war so bestens informiert. Eingehüllt von grauen Nebelschwaden passierten sie wenig später Baabe, einen kleinen Ort, umgeben von dichtem Kiefernwald, weiten Wiesen und Feldern, Dünen, Meer und See. Hier begann Mönchgut. Nunmehr trennten sie nur noch wenige Kilometer von ihrem Ziel. Lobbe war eines der vielen kleinen idyllisch gelegenen Urlauberdörfer. Gleich nach dem Ortseingangsschild bog der Anwalt in einen holprigen Feldweg ein, der sie nach wenigen Metern zu ihrem Ziel brachte, einem Anwesen, dessen scheinbar gewaltige Ausmaße ein Maschendrahtzaun begrenzte. Die letzten paar Meter über Ackerland rumpelnd, hielt Dr. Stiller vor einem hölzernen Tor, das windschief in seinen Angeln hing, sich jedoch ohne Widerstand öffnen ließ. Ein Gürtel aus Riedgras, der entlang des Zaunes verlief, verlieh dem Grundstück etwas Urwüchsiges. Durch knöcheltiefes Gras wandte sich ein schmaler Pfad, dem die beiden Männer folgten. Nach nur wenigen Schritten bot sich ihren Blicken ein Teich, auf dem Enten, Schwäne und Gänse ihre Runden zogen. Meterhohe Gräser und Büsche, aus denen es vielstimmig zwitscherte, bildeten einen natürlichen Schutzwall um ihn und in seiner Mitte erhob sich eine kleine, grasbewachsene Insel. Das, was er bisher gesehen hatte, machte auf Henning, um es gelinde auszudrücken, trotz aller Reize einen stark verwilderten Eindruck. Doch bevor er dazu kam, dem Anwalt gegenüber seine Bedenken zu äußern, kamen aus dem hinteren Teil des Grundstücks, dem Obstgarten, laut kläffend zwei Hunde auf sie zugerannt. Henning wich erschrocken zurück. Doch Dr. Stiller beruhigte ihn. »Keine Angst, das sind nur Rex und Asta. Die beiden sind völlig harmlos. Ihr Bellen ist lediglich Imponiergehabe«, fügte er belustigt hinzu.

Den Hunden folgend, kam ihnen ein Mann entgegen. Er war klein und untersetzt und besaß ein volles, rundes Gesicht. Auf seinem kahlen Schädel saß eine speckige Schirmmütze. Gutmütig lächelnd streckte er Henning seine Hand entgegen: »Herzlich willkommen«, begrüßte er ihn freundlich. »Ich bin Wilhelm Boström, ein Freund ihres verstorbenen Onkels. Nach seinem Tod habe ich mich um die Tiere gekümmert und hin und wieder nach dem Rechten gesehen.«

Henning bedankte sich. Verstohlen musterte er Wilhelm. Er erinnerte ihn an Heinz Erhardt, den Komiker. Auch er hatte ein so offenes gutmütiges Gesicht und ein so verschmitztes Lächeln wie sein Gegenüber. Henning fand ihn auf Anhieb sympathisch.

Ihnen vorangehend, führte Wilhelm sie zum Wohngebäude. Auf dem Weg dahin kamen sie an mehreren Geflügelställen, aus denen ihnen munteres Gackern und Schnattern entgegenschallte, vorbei.

Der erste Eindruck, den Henning von Julius einstiger Heimstatt gewann, war ernüchternd. Das, was er da vor sich sah, glich vielmehr einer ärmlichen Kate als einem Wohnhaus. Über den einstmals weiß getünchten Mauern lag ein schmutzig grauer Schleier. Das Rieddach überzogen Moose und Flechten. Henning erkannte auf den ersten Blick, dass es dringend einer Erneuerung bedurfte. Fenster, deren blinde Scheiben schon lange nicht mehr geputzt worden waren und an deren Wetterschenkeln sich die Farbe gelöst hatte, ergänzten den traurigen Anblick.