Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Ist Joseph Attinger, der im Nizza der 50er Jahre eine kärgliche Existenz als Zigarettenschmuggler fristet, in Wirklichkeit ein ehemaliger Wehrmachtsangehöriger, der während der Besetzung Frankreichs in den Tod der Résistance-Kämpferin Maïté Maconde verwickelt war? Ein dicklicher Engländer ist davon überzeugt und versucht mit allen Mitteln, den jungen Mann, der vor allem der Opiumpfeife und dem Jazz zugetan zu sein scheint, für seine undurchsichtigen Zwecke einzuspannen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 648

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

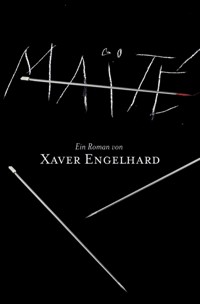

MAÏTÉ

Xaver Engelhard

Copyright © 2020 by Xaver Engelhard

Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über

http://dnb.dnb.deabrufbar.

Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung ohne Zustimmung des Verlags ist unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung durch elektronische Systeme.

Texte: © Copyright by Xaver Engelhard

Umschlag: © Copyright by Georg Engelhard Druck: epubli, ein Service der neopubli GmbH, Berlin

E-Book-Programmierung. Dr. Bernd Floßmann. IhrTraumVomBuch.de

Inhalt

1. Nizza

2. Paris

3. Santa María

Nizza

Die Wintersaison war vorbei; der Sommer hatte noch nicht begonnen; und es regnete seit Tagen. Die braunen, aufgeregt schäumenden Wassermassen des Paillon schossen in der Kanalisation ungesehen der Baie des Anges entgegen. Ein dunkler Wind kam vom Meer her, zerrte an den Palmen der Uferpromenade und blies den Passanten in der rue Médecin ins Gesicht. Ein junger Mann, der den Schutz der Arkaden verlassen wollte, hielt mit der rechten Hand den Hut fest, der ihm zu groß war, umklammerte mit der linken den Kragen des Trenchcoats, in dessen Rücken ein Riss in Form eines Triangels klaffte, holte Luft, rannte auf die Straße, sprang über eine Pfütze voll schmutziger Wolken, landete auf einem der abgelaufenen Absätze seiner Schuhe und wich einem Citroën aus, der mit seinen gelblich glimmenden Scheinwerfern wirkte, als wäre er bereits in den Fluten versunken, die die Scheibenwischer noch hektisch winkend zu bekämpfen vorgaben. Der Mann erreichte die andere Straßenseite und das Caféde la Paix, wo ihm ein Kellner, der unter dem Vordach des Eingangs eine Zigarette rauchte, mit ausdruckslosem Gesicht eine der beiden Schwingtüren aufhielt. Er schenkte dieser Geste keine Beachtung, strebte der Theke entgegen und gab dem dicken Wirt ein Zeichen, was dieser mit einem Nicken und dem Griff nach der offenen Flasche mit dem Fitou quittierte.

Der Wirt stellte das gut gefüllte Glas auf eine Untertasse und schob diese wortlos über das Zinkblech. Der junge Mann nahm den Hut ab, schüttelte ihn aus und legte ihn neben sich auf einen Barhocker. Erste, wie mit einem Messer gezeichnete Falten liefen über das eigentlich unreife Gesicht. Der junge Mann strich das braune, halblange Haar, das ihm immer wieder ins Gesicht zu fallen drohte, nach hinten, nippte an dem Wein und sah sich mit einem herablassenden Lächeln in dem großen, kalten Raum um. Im Hintergrund drängten sich ein paar Stammgäste. Hoch über ihnen hingen ein blinder Spiegel und Stuckverzierungen, von denen die goldene Farbe blätterte. Der Marmorboden war schmutzig und der Abstand zwischen den Tischen weit.

„Mistwetter, was?", stellte plötzlich jemand in dem geübten Französisch eines englischen expats fest, dem sein grausiger Akzent völlig egal ist, so lange er sich nur verständlich machen kann.

Der junge Mann warf unwillkürlich einen kurzen Blick zur Seite. Der Engländer hatte einen bulligen Körper und rotes, wirres Haar. Er stopfte sich eine Pfeife. Er trug eine Tweed-Jacke und eine Tweed-Hose, die Füße steckten aber nackt in Sandalen.

„Kriegen Sie Heimweh?“ Der junge Mann wandte sich wieder seinem Glas zu, betrachtete es einen Augenblick lang, leerte es mit einer raschen Bewegung und signalisierte dem Wirt, dass er ihm nachschenken solle.

„Wenn, dann sicher nicht nach England! Ich bin ursprünglich nicht von dort, und ich habe mich an den dauernden Regen nie gewöhnen können.“ Der Rothaarige schüttelte versonnen den Kopf.

„Dann kehren Sie am besten dahin zurück, wo Sie ursprünglich herkommen!“ Der junge Mann verdrehte die Augen. Seine Haut war grau wie von einem Leben ohne Schlaf und ohne Licht. „Wo immer das sein mag!“

„Vielleicht tue ich das ja bald. Aber vorher habe ich hier noch was zu erledigen! Und ich hoffe immer noch, dass Sie mir dabei helfen.“ Der Engländer steckte sich die Pfeife in den Mund und wühlte in den Taschen seiner ausgebeulten Hose nach Streichhölzern.

„Dann sind Sie ein Narr!“

„Nicht sehr freundlich von Ihnen!“ Der Engländer kicherte. Unterdessen war es ihm gelungen, seine Bruyère in Brand zu setzen. „Aber Sie zeichnen sich ja überhaupt durch eine etwas rüde Umgangsart aus, mein lieber Joseph. Manchmal habe ich den Eindruck, Sie wollen Nizza ganz für sich allein haben.” Er gewann die Aufmerksamkeit des Wirts und bestellte einen Pastis.

„Vielleicht", brummte Joseph, ohne den Engländer anzusehen. „Aber gegen die alten Tanten im Negresco ist leider kein Kraut gewachsen!“

„Zu denen zählen Sie doch hoffentlich nicht mich, nur weil ich zufällig auch dort wohne?“ Der Engländer lächelte gutmütig, sah sich nach einem Aschenbecher für sein abgebranntes Streichholz um und ließ es dann einfach zu den Zigarettenkippen und zusammengeknüllten Papierservietten auf den Boden fallen „Ansonsten ist Ihre Bemerkung natürlich sehr treffend. Die Damen sind unverwüstlich. In Gin konserviert!“ Er füllte Wasser in das Glas mit gelblicher Flüssigkeit, das der Wirt vor ihm abgestellt hatte, hob es hoch, rief fröhlich Santé! und trank einen Schluck. „Sagen Sie, Sie haben doch nichts gegen mich, oder?“

„Offensichtlich nichts, was wirkt!“

„Haha, sehr witzig! Aber im Ernst: Ich bin Ihnen doch nicht irgendwie zu nahe getreten?“

„Das können Sie gar nicht.“

„Schauen Sie, schon wieder so eine verletzende Äußerung! Glauben Sie bloß nicht, dass Sie mich auf diese Weise loswerden! Ich bin hartnäckig.“

Joseph zuckte mit einer Schulter.

„Und keine Angst: Ihre kleinen Verstöße gegen die Zollgesetze interessieren mich nicht. Und auch nicht Ihre Schwäche für Betäubungsmittel!“

„Keine Ahnung, worauf Sie hinauswollen!“ Joseph rieb sich mit einer Schuhspitze den Unterschenkel und sah zu, wie der Wirt sein Glas erneut füllte und eine zweite Untertasse auf die erste legte. „Wie Sie sehen, halte ich es mit dem Fitou.“

„Natürlich!“ Der Engländer nippte an seinem Pastis und schmatzte mit dicken Lippen. Sein Gesicht war rosig und hatte helle, fast farblose Brauen, Wimpern und Koteletten. Es war ohne Arg wie das eines Säuglings.

„Ich verstehe immer noch nicht, was Sie von mir wollen", stieß Joseph gepresst hervor. „Es gibt hier Tausende von Menschen, die wesentlich interessanter sind als ich.“ Er musterte den Engländer kurz und wandte sich wieder dem Glas zu, über dem er gebrütet hatte.

„Jaja, und es dauert keine fünf Minuten, da haben sie einem erzählt, wie toll sie sind, all diese ehemaligen russischen Fürsten und zukünftigen ägyptischen Könige. Sie dagegen erzählen überhaupt nichts. Liegt es vielleicht daran, dass Sie Deutscher sind? Schämen Sie sich für den Krieg oder doch nur für die Niederlage?“

„Ich bin kein Deutscher", erklärte Joseph mit Nachdruck, und sein Französisch, das pointu war wie das der Pariser, schien seine Behauptung zu bestätigen. „Und ich bin weder ein Prinz noch ein Fürst.“

„Aber Sie gehen wie diese keiner geregelten Arbeit nach und fangen schon früh am Tag mit dem Trinken an!“

„Sie etwa nicht?“ Joseph warf dem Engländer einen verächtlichen Blick zu.

„Touché! Und ich verfüge noch nicht einmal über ein Talent, mit dem ich solchen Müßiggang rechtfertigen könnte!“

„Sie haben immerhin ein dickes Fell.“

„Ich meinte künstlerische Fähigkeiten.“

„Über die verfüge ich auch nicht.“

„Nein?“

„Nein!“

„Aber Sie sind doch Maler!“

„Bin ich nicht.“

„Jussuf sagt …“

„Jussuf ist ein Schwätzer.“

„Unter anderem!“

„Unter anderem!", gestand Joseph zu und trank wieder einen Schluck.

„Es heißt, er habe früher in Paris gearbeitet. Während der Okkupation!“

„Wenn Sie das sagen …“ Joseph blickte betont gelangweilt zur anderen Seite.

„Und dass Sie auch dort gewesen seien!“

„So, heißt es das?“ Joseph leerte sein Glas und signalisierte dem Wirt, dass er zahlen wolle. „Davon weiß ich nichts.“

„Wissen Sie nicht oder wollen Sie nicht wissen?“

Joseph zögerte, als denke er nach. Sein Blick fiel auf einen Pudel, der einen Überwurf aus glänzendem Kunstleder trug und sein Herrchen an der Leine nach draußen zerrte.

„Warum sagen Sie nicht einfach, worauf Sie hinaus wollen, anstatt immer nur belanglose Andeutungen zu machen?“ Josephs Ton wurde schärfer.

„Ich bin Geschäftsmann.“ Der Engländer lächelte freundlich. „Ich bin im Menschengeschäft.“

„So viel Zeit, wie Sie damit verschwenden, mir auf die Nerven zu gehen, kann es Sie nicht all zu sehr in Anspruch nehmen, dieses Menschengeschäft.“

„Oh, Sie missverstehen mich! Ich bin geschäftlich hier.“

„Sie wollen mich kaufen?“ Joseph musterte den Engländer zum ersten Mal mit einem Anflug von Interesse. Die braunen Augen waren für einen Moment erwacht und wirkten wie von einem eigenen Leben erfüllt.

„So ungefähr! Falls Sie der Maler Josef Attinger aus Paris sind!“

Josephs Interesse erlosch sofort wieder. Er fischte nach ein paar Münzen in seiner Hose.

„Tut mir leid, aber da müssen Sie mich mit jemandem verwechseln. Ich heiße nicht Attinger, und ich stehe ganz bestimmt nicht zum Verkauf.“ Joseph warf einen kurzen Blick auf die Münzen, schlug sie mit der flachen Hand auf die Theke, setzte sich den Hut auf und ging grußlos zur Tür.

„Aber Sie sind Maler, und Sie haben in Paris gelebt!“ Der Engländer kippte den Rest des Pastis hinunter und drehte sich mit einem breiten Grinsen um. Joseph war nicht mehr zu sehen, denn draußen herrschte bereits Dunkelheit und auf den Fensterscheiben spiegelte sich das Innere des Cafés mit seiner Theke, seinen Stühlen und seinen Gästen. Zwei junge Männer kamen herein, die Krägen hochgeschlagen, die Haartollen voll Pomade; und durch die offene Tür wehte kurz der Geruch nach Regen, wehten die vielfältigen Aromen, die der Regen löste und die in ihm gelöst durch die Stadt trieben und sie aus einer sonnigen Bühne für Ganoven, Filmproduzenten, Touristen, Selbstdarsteller, Nudisten, Spieler, Playboys und Verzweifelte jeder Couleur wieder in das verwandelten, was sie Jahrtausende lang gewesen war: eine alte Stadt am Meer, die nach Fisch roch, faulem Holz und Apfelsinenschalen, nach Brackwasser, verschwitzten Laken und parfümierten Kissen, nach ranzigem Olivenöl und schwerem Diesel, nach Lavendelwasser, Rosenblüten, Mimosen, Tamarinden, Tang, Miesmuscheln und Ebbe und Flut.

Laute Musik und warme Luft, deren Sauerstoff zu Zigarettenqualm verbrannt war, schlugen Joseph entgegen, als er sich vorsichtig die Treppe des Kellerlokals hinab tastete. Er schlüpfte durch einen Vorhang; und ein frenetisches Solo wie von Charlie Parker zerrte an seinem Herz. Auf der Bühne rang ein bleicher Mann mit seinem Saxophon, als wäre es eine metallisch glänzende Schlange, die sich seinen Händen zu entwinden und ihn zu erwürgen versuchte und ihm dabei ekstatische Todesschreie abpresste. Ein kleiner, dicker Marokkaner mit einem Fez auf dem Kopf löste sich von der Theke, kam Joseph entgegen und küsste ihn auf beide Wangen.

„Tintin ist groß in Fahrt.“ Joseph blickte über den Marokkaner hinweg zur Bühne, wo sich Bass und Schlagzeug darauf vorbereiteten, in den Chorus einzustimmen.

„Wenn er so weiter macht, vertreibt er auch noch die letzten Gäste.“ Der Marokkaner drehte sich kurz um und nickte mit einem traurigen Lächeln.

„Er weiß von Dingen, von denen wir nicht einmal ahnen.“

„Schon, aber er benimmt sich dabei wie ein Derwisch und verwandelt meinen kleinen Laden in einen Tempel! Ich mag das nicht. Es macht mich verlegen, Geld verdienen zu wollen an so einem heiligen Ort.“ Der Marokkaner zwinkerte Joseph zu.

„Er ist nicht Django, so viel steht fest.“

„Nein, ist er nicht. Aber das hier ist auch nicht Paris!“ Der Marokkaner seufzte mit gespielter Wehmut. „Und wir sind auch keine Zwanzig mehr.“ Er ließ wie Joseph den Blick durch den dunklen Raum schweifen.

Vorne, dicht an der Bühne, saßen Tintins Freunde, die jedes seiner Soli bejubelten. Links, wo es eine Reihe durch gusseiserne Säulen voneinander getrennte Abteile gab, hockten ein paar junge Mitglieder der angelsächsischen Kolonie. Drei tief gebräunte Ehepaare mittleren Alters – den weißen und dunkelblauen Schuhen mit Kreppsohlen nach zu schließen stammten sie von einer Yacht im Hafen – tranken eifrig in der Hoffnung, irgendwann Gefallen an dem Gequietsche und Gekreische auf der Bühne zu entwickeln oder wenigstens dagegen immun zu werden. An dem Tisch daneben saßen drei amerikanische Matrosen der 6. Flotte, denen es in Villefrance zu langweilig geworden war. Sie hatten ihre weißen Käppis keck nach vorne in die Stirn geschoben und scherzten lautstark mit dem Zigarettenmädchen, wofür ihnen die Jazz-Fraktion vorne an der Bühne unter den Baskenmützen hervor böse Blicke zuwarf.

„Ich brauche einen Vorschuss", zischte Joseph so leise, dass er wegen der Musik fast nicht zu verstehen war.

Der Marokkaner reagierte nicht. Erst als Joseph ansetzte, seine Forderung zu wiederholen, drehte er sich um.

„Was ist mit dem chinesischen Drachen?", fragte er wütend. „Warum bittest du nicht die um ein bisschen Geld?“

„Weil ich nicht für sie arbeite! Und weil sie nicht meine Freundin ist!“

„Natürlich arbeitest du für sie! Du arbeitest nur noch für sie und ihre parfümierten Träume. Und Freunde hast du eh keine mehr, sonst würdest du deren Rat annehmen und endlich mit dem Mist aufhören.“

„Ich brauche keine Moralpredigt, ich brauche Geld.“ Joseph stöhnte. „Ein fetter Engländer verfolgt mich seit Tagen. Er weiß von dir. Er weiß alles. Fast alles! Er regt mich auf.“

„Ein Engländer?“ Der Marokkaner zwirbelte seinen kleinen Kinnbart. „Was will er von dir? Deinen dürren Arsch?“

„Ich weiß es nicht.“ Joseph schüttelte den Kopf.

„Weiß er von den Zigaretten?“

„Ich glaube schon. Er hat aber betont, dass es ihm egal ist.“

„Merde! Bestimmt gehört er zu Santini. Halt die Augen auf und find heraus, um was es geht!“

„Aber ich brauch Geld! Ich bin mit den Nerven am Ende.“

„Und wovon willst du in einer Woche leben, wenn ich dir jetzt einen Vorschuss gebe? Nein nein, da mach ich nicht mehr mit. Ich hab dir gesagt, du sollst wieder malen. Deine Enten waren nicht schlecht. So was geht immer. Gerade hier, am Wasser, mit all den Touristen!“

„Und ich hab dir gesagt, dass ich nicht kann! Ich versuch’s, aber es geht nicht mehr.“

„Dann lass mich in Zukunft aus dem Spiel! Ich hab dich nicht aus Paris gerettet, damit ich dir hier das Gift finanzier, an dem du krepierst.“

„Es ist kein Gift, sondern Medizin!", flüsterte Joseph beschwörend. „Ich schlafe seit Jahren nicht mehr. Wenn man erlebt hat, was ich erlebt habe, ist es das einzige, was noch hilft.“

„Wenn man erlebt hat, was du erlebt hast?!", äffte ihn der Marokkaner höhnisch nach. „Was in Paris passiert ist, hast du allein deiner Dummheit zu verdanken. Es war die gerechte Strafe, mehr nicht. Ich habe Verwandte, die waren im Lager und haben tausendmal Schlimmeres durchgemacht und stellen sich nicht so an.“

„Ich war auch …“ Joseph brach mit einem Seufzer ab. „Es kann dir doch egal sein, was ich treibe, solange ich dir deine Zigaretten an Land bringe.“

„Für das habe ich dich nicht gerettet.“ Der Marokkaner schüttelte störrisch den Kopf.

„Ich wünschte, du hättest es nicht getan! Du hast mich von einer Hölle in die nächste befördert.“

„Wenn du meinst … Aber der chinesische Drache ist kein Ausweg!“ Der Marokkaner drückte Joseph den Oberarm und watschelte zur Bar, wo er mit einer blonden Frau geplaudert hatte und die Eiswürfel in seinem Crème de Menthe beinahe ganz geschmolzen waren.

Joseph merkte, dass Wasser durch ein Loch in der Sohle seines rechten Schuhs drang, und begann unwillkürlich zu humpeln. Die Büros und Geschäfte schlossen. Er ließ sich im Strom der Menschen treiben, der Ladenmädchen in den Röcken, die immer kürzer wurden und deren Säume bald die Knie überschreiten sollten, und der Aktentaschenträger, deren Sorgen die immer gleichen waren und von gelegentlichen Beförderungen nur auf ein höheres Niveau gehoben wurden. Er leistete sich für einen Augenblick die Illusion, er habe ein Ziel wie sie, gehe nach Hause, wo die Ehefrau mit dem Cassoulet wartete, oder treffe sich mit den Freunden vor dem Kino, wo der neue Cary Grant lief, bog dann aber ab, immer noch im Regen und ohne Schirm, trotzig fast wie ein Kind, dass die Eltern strafen will, indem es versucht, sich eine Lungenentzündung zu holen oder wenigstens einen Schnupfen, lief an St. Nicola vorbei, dessen schwarz berockter Priester mit dem Samthut auf dem Kopf langen Schrittes in den Schutz der Sakristei floh, und an zwei Obstkarren, deren nasse Früchte verlockend leuchteten, und schlug unwillkürlich den Weg zum Meer ein, als müsse er der Schwerkraft gehorchen wie das Wasser auch, das ihn im Straßengraben überholte, sich schäumend an den Gullys staute, auf die Straße und das Trottoir auswich und weiter floss, immer der Bucht entgegen und ihren Lichtern. Er wusste, er ergab sich, fühlte sich darin aber gerechtfertigt wie selten, denn er hatte die Nacht über mal wieder kein Auge zugemacht und den Tag im Halbdämmer der Schlaflosen verbracht.

An der Wand der Bar blinkten Flipper-Automaten; an der Theke standen ein paar Jugendliche in Lederjacken, die die Fluppe im Mundwinkel trugen wie die Helden auf dem Filmplakat und hofften, ihre Mopeds würden auf die Mädchen wirken wie schwere Motorräder. Joseph winkte den Kellner hinter der Theke zu sich.

„Ist der Zigeuner hier?“

„Siehst du ihn?“ Der Barkeeper schaute nicht auf, sondern tat, als erfordere der Croque Monsieur, an dem er bastelte, seine ganze Aufmerksamkeit.

„Nein. Deshalb frage ich ja!“

Der Kellner überlegte kurz, ob er darauf die naheliegende Antwort geben sollte, entschied aber, dass es nicht lohnte. Es war zu offensichtlich, warum der Kerl nach dem Zigeuner fragte und warum er so blöd war. Er beobachtete es immer wieder. Zuerst gingen bei diesen Typen das Verständnis für Logik und der Sinn für Humor drauf, dann die Zähne.

„Was willst du vom Zigeuner?", fragte er aus reiner Boshaftigkeit und schob das Sandwich in den Grill.

„Ich muss ihn sprechen, das ist alles.“ Joseph wollte entspannt wirken und schaute durch die offenstehende Tür hinaus auf das Trottoir, wo zwei Mädchen in Petticoats die Köpfe unter einer Jacke zusammengesteckt hatten und derart geschützt auf eine Lücke im Verkehr warteten.

„Er ist oben am Friedhof, heißt es.“ Der Kellner wandte sich, ohne Joseph eines weiteren Blicks zu würdigen, einem Gast zu, der ein Bier bestellte.

Joseph nickte und kehrte hastig in den Regen zurück.

Nachdem es schon den ganzen Tag über düster gewesen war, brach die Nacht fast unbemerkt an. Joseph überquerte den vollständig unter Asphalt und Steinen verborgenen Paillon, den statt der früheren Boote jetzt Autos befuhren, und tauchte in das Gewirr der Altstadtgassen, in das nur knatternde Mopeds einen Weg fanden, um dann an den vielen Treppen zu scheitern, die zu den höheren, an den Ausläufern des Schlossbergs gelegenen Häusern führten. Joseph schlug den Kragen des Trenchcoats hoch, schob den Hut in die Stirn, vergrub die Hände in den Taschen und lehnte sich nach vorne, in die Steigung und in die Nacht hinein. Die Treppen waren eng und verwinkelt. Teilweise stützten die Häuser einander mit Bögen über die Gassen hinweg, die leer waren und nass. Wäsche hing von einer Leine und verlieh der Hoffnung Ausdruck, dass das letzte Urteil über die Menschheit noch nicht gesprochen war und der Regen irgendwann doch noch enden würde. Ein paar Katzen huschten vorbei. Ein Hund schnupperte an einer Mülltonne und floh, kaum hörte er Josephs hallende Schritte. Ein Paar stritt bei offenem Fenster auf Italienisch. Um einen Flieder herum lag ein Kranz aus blauen Blütenblättern.

An der Friedhofsmauer lehnten zwei Frauen. Eine von ihnen, die ein Kopftuch trug und mit verschränkten Armen Joseph musterte, stieß sich mit dem angewinkelten Bein ab und schlenderte langsam und im Takt ihrer Kaugummi-kauenden Kiefer auf ihn zu. Die Laterne über dem Friedhofseingang war seit langem kaputt, deshalb erkannte sie ihren Fehler erst, als sie direkt vor ihm stand.

„Du suchst nicht nach einer Frau, richtig?“ Sie schnaubte und machte auf dem spitzen Absatz eines ihrer Schuhe kehrt.

„Hey!", rief Joseph ihr hinterher. „Weißt du, wo der Zigeuner steckt?“

„Und was, wenn ja?“ Sie ging, ohne anzuhalten, weiter.

„Ich brauche ihn.“ Joseph folgte ihr.

„Hast du Geld?“ Sie lehnte wieder an der mit Gräsern und kleinen Sträuchern bewachsenen Mauer und warf ihrer Kollegin einen vielsagenden Blick zu.

Joseph zögerte.

Sie verdrehte die Augen.

„Er ist dort drinnen.“ Sie wies mit dem Kopf auf den Friedhof hinter sich.

Das schmiedeeiserne Tor, früher bei Einbruch der Dunkelheit mit einer Kette versperrt, stand seit ein paar Jahren auch nachts offen. Viele der Grabsteine waren umgekippt oder geborsten, die Inschriften unleserlich, die Bilder der Verstorbenen verblasst, die Blumen, so überhaupt vorhanden, verwelkt. Joseph folgte einem der sandigen Wege, kam an einer Platane und einer morschen Bank vorbei und stieß an einer Kreuzung auf ein Muster aus Blütenblättern, ähnlich den Mandalas, die er in einem früheren Leben in völkerkundlichen Sammlungen und kunstgeschichtlichen Büchern bewundert hatte. Er bückte sich und befühlte die Blätter, die von den Regentropfen bereits verschoben und mit Sand bespritzt waren. Das Werk eines Kindes, dachte er zuerst, aber dazu war das Muster zu kompliziert und regelmäßig. Es bestand aus den Blättern von mindestens sechs oder sieben verschiedenen Blumen. Er fuhr die Formen mit den Fingerspitzen nach. Er war wie hypnotisiert und hatte Mühe, sich von dem Anblick loszureißen.

Er hörte einen unterdrückten Fluch, ging an einer Mauer mit Alkoven voll Urnengräbern entlang und gelangte zu einer Kapelle, die ihr Dach verloren hatte und mit den Sträuchern und jungen Bäumen, die entlang der eingefallenen Mauern wuchsen, wie eine verwunschenes Burgruine wirkte. Er entdeckte drei Gestalten, die im Schein einer Lampe miteinander zu ringen schienen.

„Du hast gesagt, es ist kostenlos!", beschwerte sich eine junge Frau.

„Das ist es schon lange nicht mehr. Damit habe ich nur Bettler angefüttert! Außerdem kostet es dich nichts außer einem Schluck Mundwasser!“

„Ich will aber nicht. Und schon gar nicht mit euch beiden!“

„Das hättest du dir früher überlegen sollen.“

„Lass das! Ihr tut mir weh!“

Joseph bückte sich nach einer Holzlatte, über die er gestolpert war, und schlich vorsichtig weiter. Er kletterte über eine Halde aus Backsteinen und Schutt und schlüpfte durch eine Fensteröffnung.

Eine Petroleumlampe stand auf dem längst von Gestrüpp durchwachsenen Marmorboden; gespenstische Schatten tanzten über die teilweise noch verputzten Wände. Ein Frauenkörper glomm bleich, der Kleidung teilweise beraubt. Ein Mann hielt ihn von hinten, ein zweiter von vorne. Joseph sprang von der Brüstung, holte aus und schlug dem einen Mann, der zu überrascht war, um auch nur einen Arm zu heben, mit der Holzlatte so fest auf den Kopf, dass sie zerbrach und der Mann stumm in sich zusammensackte. Der andere Mann ließ die junge Frau los, blickte zu Joseph, der sich ihm mit einer zersplitterten, in zwei langen Zacken auslaufenden Lattenhälfte zuwandte, und lief wortlos davon.

„Wollten Sie ihn töten?“ Die junge Frau ordnete ihre Kleidung, kniete neben dem reglosen Mann nieder, betastete dessen blutigen Skalp und blickte zu Joseph hoch.

„Ich dachte …“ Joseph keuchte und ließ die Latte fallen. Der Hut war ihm in den Nacken gerutscht, das Gesicht nass von Regen und Schweiß.

Das Mädchen befühlte den Hals des Manns.

„Er lebt noch", stellte sie wie für sich selbst fest. „Hier sind alle tot, aber der Zigeuner lebt noch.“

Joseph ließ sich auf der anderen Seite des Manns nieder und begann, dessen Taschen zu durchwühlen.

„Also das ist es, was Sie wollten!“ Das Mädchen schnaubte. „Und ich dachte schon, Sie sind eine Art Ritter.“

„Hättest du den überhaupt gebraucht?“ Josephs Mundwinkel zuckte.

„Meinen Sie etwa, ich bin eine von denen?“ Ihr Kopf ruckte in Richtung Friedhofsmauer. Sie war schmal und blass, das Haar kurz. Die Augen waren Stollen voll dauernder Nacht.

„Ich meine gar nichts.“

„Ich bin Blumenmädchen.“ Sie verschränkte die Arme und hob keck das Kinn. „Ich arbeite auf dem Markt.“

„Was hast du dann hier zu suchen?“

„Ich bin oft hier. Ich besuche die Toten und bringe ihnen Blumen.“

„Dieses Muster …“ Joseph fand ein Bündel großer Francs-Scheine und steckte es ein.

„Das ist von mir! Ich habe es für die Toten gelegt zum Dank. Ich komme hierher, um mit ihnen zu reden, aber sie sagen nichts. Ihre Münder sind voll Erde und Kalk.“ Sie umarmte sich schaudernd. „Sie haben mir das Leben gerettet mit Maden, die sie in Rattenleichen gezüchtet haben. Eine Art von Leben!“

Joseph zog aus einer anderen Tasche des Manns drei mit Korkpfropfen verschlossene Phiolen voll weißem Pulver und betrachtete sie ratlos.

„Das gehört mir!“ Das Mädchen packte Joseph über den leblosen Mann hinweg am Handgelenk. „Geben Sie das her!“

„Lass das!“ Joseph schlug ihre Hand weg und erhob sich. „Du bist zu jung!“

„Wer sagt das? Die amerikanischen Matrosen lieben es, und die sind auch jung.“

„Du bist kein Matrose!“

„Sie etwa?“

„Ich habe auf einem Schiff gearbeitet.“

„Hah!“ Sie musterte ihn verächtlich. „Als Totschläger und Dieb?“

„Ich habe bei den Schleusen geholfen.“ Joseph stopfte die Phiolen zu dem Geld in seiner Manteltasche. „Und ich habe dir geholfen. Jetzt verschwinde!“

„Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Ich will nur was von dem Pulver.“

„Das ist nichts für Kinder. Spiel mit deinen Blumen!“

„Es ist ewig her, dass ich ein Kind war. Ich kann mich nicht einmal mehr erinnern, wo. Nur an eine Sprache, die hier keiner spricht, und an den Duft von frisch gepressten Trauben!“

„Und an die Maden!“ Wieder zuckte einer seiner Mundwinkel.

„Das war später. In einer anderen Welt!“

„Trotzdem bist du nicht alt genug. Du hast niemanden getötet, niemanden verraten.“

„Sie etwa?“

„In gewisser Weise!“

„Das glaube ich nicht. Mit Mördern kenne ich mich aus. Sie sind voll Hass.“ Das Mädchen lächelte milde. „Hass auf andere, aber nicht auf sich selbst! Nie auf sich selbst!“

„Egal! Jedenfalls brauche ich das Zeug dringender als du.“

„Ach ja? Und was, wenn auch ich mich hasse? Dafür, dass ich noch hier bin und nicht bei denen, die ihr eigenes Leben für mich gegeben haben?“

„Du bist jung. Du wirst einen Weg finden. Wie wir alle, als wir noch jung waren!“

„Und ein Mörder werden und ein Verräter?“

„Nein, das nicht!“ Joseph schüttelte den Kopf und tat ein paar Schritte zurück. „Aber ich muss jetzt gehen!“

„Und was, wenn ich nur ein bisschen Spaß haben will wie die amerikanischen Matrosen?", rief sie ihm hinterher.

Er antwortete nicht mehr und verschwand durch eine Mauerlücke.

Eine Frau, die sich bei der Nachbarin Reis geborgt hatte, huschte auf Holzpantinen und im ärmellosen Hauskittel, die neuen Locken mit einer durchsichtigen Plastikhaube geschützt, von einer Gassenseite zur anderen und strich mit ihrer Beute wie eine Diebin an der grauen, nassen Mauer entlang, bis sie die eigene Tür erreicht hatte. Joseph stieg rechts eine Treppe hoch bis zu deren ersten Absatz, einem kleinen Platz, von dem aus noch zwei Gassen abgingen, eine steil bergauf, die andere steil bergab. Im Erdgeschoss eines der schmalen Häuser befand sich ein Laden für asiatische Lebensmittel, aber auch für Papierfächer, Seidengewänder und Räucherstäbchen, wie die staubige Auslage im Schaufenster zeigte. Joseph öffnete die Tür und trat ein. Kaum erklang das Glöckchen über ihm, füllte sich sein Mund mit Speichel und sein Herz beschleunigte. Er holte tief Luft und sog die exotischen Gerüche ein.

Die Luft war zum Schneiden dick. Morcheln hingen an Schnüren aufgereiht unter der Decke; offene Säcke voll Curry, getrockneten Algen und diversen Reissorten standen auf dem Boden; die Regale waren mit Nudelpackungen, klebrigen Soßenflaschen und Konserven gefüllt, deren Etikette chinesische Schriftzeichen und die Gesichter lachender, schlitzäugiger Kinder zeigten. Weiter hinten gab es Pantoffeln in kleinen Größen, Lampen aus Reispapier und weite Strohhüte. Joseph nickte dem jungen Vietnamesen hinter der Kasse zu.

„Ah Monsieur Joseph, wie schön, dass Sie uns wieder beehren! Aber heute ist gar nicht ihr Tag!“ Er lächelte und legte den Kopf schief.

„Ich weiß. Aber es gerät gerade alles ein wenig in Unordnung!“

„Maman San wird sich freuen, sich um Sie kümmern zu dürfen.“ Der Vietnamese trat zu einem Abschnitt in der Theke, der sich hochklappen ließ, um den Weg in den hinteren Teil des Ladens freizugeben.

„Könnt ihr das hier gebrauchen?“ Joseph holte die drei Phiolen mit dem weißen Pulver aus der Tasche und legte sie auf die Theke.

„Woher haben Sie das?“ Der Vietnamese betrachtete die Phiolen, ohne sie zu berühren. „Von den Italienern?“ Er blickte fragend auf.

„Von einem Bekannten! Es heißt, es ist sehr stark, aber ich weiß nicht, wie ich es nehmen soll.“

„Dann fragen Sie Ihren Freund!“ Der Ton des Vietnamesen wurde schärfer. „Es ist gefährlich. Für Sie und für uns! Wir wollen es nicht und können Ihnen damit auch nicht helfen.“

„Entschuldigung!“ Joseph lächelte verlegen und steckte die Phiolen wieder ein. „Es war dumm von mir.“

„Nehmen Sie sich in Acht vor dem Pulver!“ Der Vietnamese sah Joseph streng an. „Nur böse Menschen verkaufen es!“

„Verstehe!“

Der junge Mann öffnete den Durchgang, geleitete Joseph zu einer Türe in der rückwärtigen Wand und drückte eine versteckte Klingel. Kurz darauf wurde die Tür von einer kleinen, etwa 60jährigen Vietnamesin geöffnet. Sie lächelte, wodurch ihre Augen vollends zwischen den braunen, von feinen Falten überzogenen Wangen und den dünnen Brauen verschwanden. Ihr Haar war noch schwarz und hing in einem langen Pferdeschwanz über ihrem Ao Dai aus himmelblauer Seide.

„Ah, Monsieur Joseph!“ Sie kreuzte die Unterarme vor der Brust, verbeugte sich leicht und trat zur Seite. Ein leichter Patchouli-Geruch entstieg ihrem Ausschnitt.

Joseph bahnte sich einen Weg zwischen zwei schweren Vorhängen hindurch und gelangte in einen dunklen Raum, dessen Größe nur schwer abzuschätzen war. Außer drei verhalten glimmenden Lampions bildeten kleine Öllämpchen die einzige Lichtquelle. An die Stelle der Ausdünstungen der Lebensmittel im Laden traten der Duft von Räucherstäbchen und ein anderer: dumpf und moderig mit einer Moschus-Note. Es waren nur ein paar weitere Gäste anwesend, wohlhabende Beamte und Offiziere, die die Pfeife im Kolonialdienst kennengelernt hatten, wie Joseph inzwischen wusste. Ein chinesischer Händler war ein wenig abseits, hinter einem mit Drachen bemalten Paravent untergebracht. Sie alle lagen mit glasigen, gleichmütigen Augen auf Polsterliegen, deren Beine in goldenen Tatzen ausliefen, und sogen an Bambuspfeifen oder nippten an Porzellanschälchen. Eine Angestellte in einem grauen Pyjama ging auf Holzpantoffeln herum und schenkte aus einer Kanne grünen Tee nach.

Maman San wies Joseph eine Liege zu, die ebenfalls durch einen Paravent abgetrennt war. Er entledigte sich der Schuhe und des Trenchcoats, öffnete den Gürtel, streckte sich auf dem Möbel aus und schob sich eine feste, mit Seide bezogene Rolle unter den Nacken. Er lächelte. Eine dünne, bitter-süße Geruchsfahne war ihm in die Nase gestiegen.

Maman San trug ein Tablett herbei, auf dem ein Öllämpchen mit Glassturz, ein dunkles, etwa 50 Zentimeter langes Bambusrohr sowie diverse andere Gerätschaften lagen. Im unteren Drittel des Bambusrohrs klaffte ein rundes, etwa drei Zentimeter großes Loch, das in ziseliertes Silber gefasst war.

„Schwerer Tag?“ Maman San stellte das Tablett neben der Liege ab und kauerte auf dem Boden nieder. Sie zündete das Öllämpchen an und untersuchte in dessen schwachem Licht das Innere eines kleinen Terrakottagefäßes mit zwei verschieden großen Öffnungen. Sie kratzte mit einem langen, schmalen Spatel darin herum, schüttelte ein paar Kohleflocken auf den Boden, nahm einen feuchten Tuchstreifen, wickelte ihn um den Rand der größeren der beiden Öffnungen, presste diese auf den silbernen Sattel des Bambusrohrs und schuf so eine luftdichte Verbindung zwischen Tonkugel und Rohr.

„Die letzten Tage waren grausam. Wohin ich auch gehe, ich treffe überall auf diesen fetten Engländer, und ich habe keine Ahnung, was er von mir will.“

„Du gar nicht wissen, was grausam.“ Maman San lächelte nachsichtig.

„So? Da wäre ich mir an Ihrer Stelle nicht so sicher.“

„Du nicht verloren Mann und Kind.“ Mama San lächelte noch immer, schüttelte kurz den Kopf und erhitzte den tönernen Pfeifenkopf über der Öllampe.

„Dafür eine Frau!“ Joseph beobachtete die sehnigen Hände, die die Pfeife im Licht der Öllampe hin und her drehten. Mama San selbst war im Halbdunkel verborgen. „Außerdem bist du doch mit Mann und Kind hierhergekommen!“

„Falscher Mann, richtiges Kind! Richtiger Mann gestorben an Fieber. Richtiges Kind auch!“ Die Vietnamesin öffnete ein Schächtelchen, in dem ein kleiner, schwarzer Klumpen lag.

„Und deine Tochter?“

„Richtiges Kind von falschem Mann!“ Sie wischte den langen Spatel an ihrem Gewand ab, drehte ihn um, spießte mit dem Stiel den schwarzen Brocken auf und legte ihn auf die inzwischen aufgeheizte Außenwand des Pfeifenkopfs, wo sie ihn vorsichtig hin und her rollte. „Wenn du arm, kein Schmerz! Keine Zeit für Schmerz, kein Geld für Opium!“

Er beobachtete, wie der Klumpen aufweichte, erste Fäden zog und bernsteinfarben wurde

„Und deiner Tochter geht es gut?“

„Ausgezeichnet! Sie nicht kennen Heimat, nicht Nizza, nicht Opium. Nur Lausanne und reiche Freundinnen von teurer Schule!“ Mama San legte das erwärmte Stück Opium, das jetzt von gummiartiger Konsistenz war, in die Schachtel zurück, trennte ein Viertel davon ab, steckte es wieder auf das dünne, nadelförmige Ende des Spatels und rollte es auf dem immer noch warmen Pfeifenkopf hin und her, bis daraus ein kleiner, perfekt geformter Zylinder geworden war.

„Ein glückliches Kind!“

„Sehr glückliches Kind! Keine Überschwemmung, kein Fieber, kein Krieg!“ Maman San klebte das Opium in die zweite Öffnung des Pfeifenkopfs, zog den Spatel vorsichtig heraus, sodass er ein kleines Luftloch zurückließ, und reichte Joseph das Mundstück der Pfeife.

„Und keine Maman San!", murmelte Joseph und drückte seine Lippen gegen das Bambusrohr. Die Vietnamesin hielt den Pfeifenkopf über das Öllämpchen und achtete darauf, dass er nicht zu heiß wurde, denn das Opium sollte verdampfen, aber nicht verbrennen. Sie nickte Joseph zu, worauf dieser an der Pfeife sog. Der Opiumdampf stieg erst in den Terrakottakopf, wo er abkühlte und mögliche Verunreinigungen als Niederschlag an den Wänden zurückließ, und gelangte durch das vom langjährigen Gebrauch harzgetränkte Bambusrohr in die Mundhöhle und schließlich die Lunge. Nach einem einzigen, tiefen Zug ließ Joseph den Kopf zurück auf die Nackenrolle sinken.

„Du malen deine Träume?“ Maman San bereitete die nächste Portion des Rauschgifts vor.

„Ich male nicht mehr. Und ich träume von nichts.“ Josephs Züge begannen bereits, sich zu entspannen. Nach der vierten und letzten Pfeife waren sie vollends zu kindlicher Formlosigkeit zurückgekehrt, dem Gesicht, das er vor der Geburt gehabt hatte, vor dem ersten Schmerz. Seine Pupillen waren so klein wie die Nadelspitze, mit der Maman San den Ruß aus dem Terrakottakopf kratzte. Sie trug das Tablett davon und kam mit einem anderen zurück, auf dem eine Kanne, eine Teeschale und wieder eine kleine Öllampe standen. Sie ließ sich auf den Hacken nieder, schenkte Joseph Tee ein, beobachtete ihn noch einen Moment lang, erhob sich lautlos und verschwand.

Rinnsale spritzten von den Ecken der Zeltplanen, Tropfengirlanden zierten die Kanten. Joseph knabberte an einer socca, einem Fladen aus Kichererbsenmehl, hatte sich hinter einer Etagere mit Kübeln voll Rosen in verschiedensten Farben und Größen postiert und atmete durch den Mund, weil er den süßen Duft nicht mehr ertrug. Er beobachtete einen Marktstand auf der gegenüberliegenden Seite des schmalen Gangs, durch den dem schlechten Wetter zum Trotz Touristen und Einheimische schlenderten. Die Männer hatten die Krempen ihrer Hüte weit ins Gesicht gezogen, die Frauen schützten die Frisuren mit bunten Schirmen, die blass wirkten neben den Blumen, die in allen Farben des Spektrums leuchteten und Josephs Herz hätten schwer werden lassen, hätte er ihnen noch als Maler gerecht werden wollen.

„Kennen Sie sie?” Der Engländer hatte sich unbemerkt von hinten angeschlichen und folgte über Josephs Schulter hinweg dessen Blick.

„Nein!“ Joseph drehte nicht einmal den Kopf, um zu sehen, wer ihn so überraschend angesprochen hatte.

„Nein?“ Der Engländer runzelte die Stirn und schüttelte sich, weil Regenwasser in seinen Kragen getropft war. „Aber sie gefällt Ihnen!“

„Sie wurde mit Maden großgezogen.“

„Tatsächlich?“ Der Engländer schmunzelte. „Es scheint ihr nicht geschadet zu haben. Und sie ist herrlich jung!“

„Viel zu jung!“ Josephs Gesicht nahm einen grimmigen Ausdruck an.

„Sie hat genau das richtige Alter, will ich meinen: jung genug, um von nichts Bösem zu wissen, alt genug, um von einem verdorbenen Bohemien etwas darüber lernen zu wollen.“ Der Engländer sah Joseph an. „Oder sollten ausgerechnet Sie Gewissensbisse haben?“

„Sie redet mit den Toten.“

„Und deshalb starren Sie sie seit einer Viertelstunde an?“

„So lange beobachten Sie mich schon?“ Joseph wandte sich endlich nach dem Engländer um.

„Ich weiß, es gehört sich nicht, einem Menschen hinterher zu spionieren, aber Sie tun ja offenbar das Gleiche.“

„Es ist wie ein Ballett, was sie macht.“ Joseph widmete sich wieder der Betrachtung des Blumenmädchens und seufzte.

„Sie bewegt sich in der Tat ausgesprochen elegant.“ Der Engländer sah zu, wie das Mädchen, dessen Blässe durch ein schwarzes Kleid weiter betont wurde, mit graziösen Bewegungen Pflanzen aus Emailkübeln nahm, sie mit einer Schere zurechtschnitt und auf andere Eimer verteilte. Dann begann sie, aus Blumen, Zweigen und Farnen Sträuße zu komponieren. Einen von diesen verkaufte sie einem distinguiert wirkenden Herrn, der einen weißen Filzhut trug und seinen Spazierstock mit dem Griff an den Unterarm gehängt hatte. Als er ihr das Geld gab, hielt er ihre Hand fest und flüsterte ihr etwas zu. Das Mädchen nickte, ohne eine Miene zu verziehen, machte die Hand frei, steckte das Geld in eine Metallkasse und nahm sich aus dieser einen kleineren Schein, den sie in einer Tasche ihrer Schürze verschwinden ließ. „Aber wir können nicht ewig hier im Regen stehen und warten! Ich gehe jetzt zu ihr und gestehe ihr meine unsterbliche Liebe. Und beschweren Sie sich hinterher bloß nicht, dass ich sie Ihnen ausgespannt hätte! Die Bahn ist frei. Kommen Sie!“ Der Engländer berührte Joseph leicht an der Schulter, verließ den Schutz ihres Verstecks und marschierte in seinen Sandalen entschlossen zu dem Blumenstand hinüber.

„Sind Sie verrückt?", rief Joseph dem Engländer hinterher, konnte ihn aber nicht aufhalten und folgte widerwillig.

Der Engländer legte sich den nassen, zusammengeklappten Schirm auf die Schulter und entblößte sein gelbes Gebiss, als die junge Verkäuferin auf das seltsame Paar aufmerksam wurde.

„Mein junger Freund hier behauptet, Sie können mit den Toten sprechen.“

„Ihr junger Freund hat keine Ahnung.“ Sie hatte nur Augen für Joseph, als rede sie eigentlich mit ihm.

„Er tut zumindest so.“ Die nach oben gezwirbelten Schnurrbartenden des Engländers zuckten. „Aber vielleicht können Sie mir trotzdem helfen: Ich hätte da nämlich ein paar Fragen an eine Frau, die vor einigen Jahren unter tragischen Umständen in Paris ermordet wurde.“

„Die Toten rufen nach mir, aber ich verstehe sie nicht.“

„Das ist einerseits sehr bedauerlich, andererseits nicht weiter verwunderlich, denn Sie wirken mit Ihrer knospenden Schönheit auf mich wie der Inbegriff der Jugend, und die hat normalerweise keinerlei Verständnis für den Tod.“

„Wir verwesen von innen. Mit jedem Menschen, den wir verlieren, sterben wir ein bisschen.“

„Und jeder neue Mensch, den wir kennenlernen, wirkt belebend! Besonders, wenn er jung und schön ist und so herrliche Blumen verkauft!“ Der Engländer wies mit großer Geste auf die Pflanzen in den Kübeln. „Aber hat sich Ihr Chef das auch gut überlegt? Eine attraktive Verkäuferin lockt zwar Kundschaft an, neben Ihnen verblasst aber sogar das prächtigste Bouquet.“

„Er ist nicht mein Chef, sondern mein Vater.“

„Und sicher mächtig stolz auf seinen Sprössling!“

„Ich bin adoptiert.“ Sie wandte sich endlich dem Engländer zu und zwang sich zu einem Lächeln.

„Dann ist ihm immerhin ein toller Fang gelungen!“

„Er wusste nicht, wo ich herkomme und dass dort keiner überlebt hat. Am wenigsten die Kinder!“

„Ausnahmen bestätigen die Regel! Was sich übrigens auch von unserem Freund hier behaupten lässt!“ Der Engländer wies auf Joseph, der ihn entsetzt anblickte. „Er ist Künstler, aber so bescheiden, dass er niemandem davon erzählt.“

„Künstler?“ Das Mädchen warf Joseph einen Blick zu, der kein erneuertes Interesse verriet.

„Maler!“ Der Engländer nickte kräftig. „Spezialist für Porträts und Blumenstücke! Kein Wunder, dass er Sie schon eine ganze Weile studiert hat: Sie als nur mit ein paar Blumen bekleidete Flora, das wäre ganz nach seinem Geschmack. Nur ist er als Deutscher ähnlich verklemmt wie wir Engländer und traut sich deshalb nicht zu fragen.“

„Er ist Deutscher?“ Der Blick des Mädchens verfinsterte sich abrupt.

„Ich bin weder Deutscher noch Maler.“ Joseph verdrehte die Augen.

„Dafür aber ein widerspenstiger Lügner!“ Der Engländer grinste und lüpfte kurz die karierte Schirmmütze mit dem großen, orangen Bommel. „Und ich bin Ryder Rawlings. Ein alter Freund dieser undurchsichtigen Gestalt!“ Er legte einen Arm um Josephs Schultern.

„Ich kenne ihn kaum.“ Joseph schüttelte den Arm ab. „Aber in einem hat er Recht: Ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Ich wollte mich für das entschuldigen, was auf dem Friedhof passiert ist.“

Sie nickte. Sie verzog keine Miene, als fürchte sie, die schöne Maske könnte Schaden leiden.

„Auf dem Friedhof? Sie haben sich auf dem Friedhof getroffen?“ Ryder blickte verwirrt vom einen zum anderen.

„Und Sie sind wirklich kein Deutscher?“ Das Mädchen blickte Joseph unverwandt an.

Joseph schüttelte den Kopf.

„Und auch kein Maler?“

Wieder schüttelte Joseph den Kopf, aber Ryder protestierte.

„Natürlich ist er Maler! Und zwar gar kein schlechter!“

„Ich habe früher manchmal Blumen gemalt", gestand Joseph. „Japanische Gestecke!“

„Sehen Sie, ich wusste es!“ Ryder stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. „Haben Sie in Paris zufällig einen gewissen Major von Stein kennengelernt?“ Er musterte Joseph von der Seite. „Der liebte Ikebana.“

Joseph schüttelte den Kopf.

„Sehr schade! Er hätte Ihre Bilder gemocht. Leider ist er dann in Russland gefallen. Eine Art Selbstmord, nachdem er vom Tod seines Sohns erfahren hat, heißt es.“

„Warum erzählen Sie mir das alles?“ Joseph starrte den Engländer voll Hass an.

„Ich versuche, Ihrer Erinnerung auf die Sprünge zu helfen.“ Ryder grinste. „Sie scheinen an Amnesie zu leiden. Vielleicht tut Ihnen das Gift nicht gut, das Sie rauchen!“

„Lassen Sie mich ein für alle Mal in Ruhe!“ Joseph entfernte sich rückwärts. „Ich will mit Ihnen nichts zu tun haben.“ Er drehte sich um und eilte mit langen Schritten davon.

„Ein seltsamer Mensch!“ Ryder sah ihm mit einem Lächeln hinterher. „Er weiß es noch nicht, aber er wird uns eine große Hilfe sein.“

„Wobei denn?“ Das Mädchen runzelte die Stirn.

„Wir suchen jemanden. Aber nicht mehr ihn!“ Ryder blinzelte ihr zu. „Ihn haben wir ja jetzt endlich.“ Er hob den Schirm zum Gruß und verschwand zwischen den Menschen, die über den Markt flanierten.

Es war eine Nacht ohne Mond; und ein kalter Wind kam die Berge herunter und blies Sandkörner, welke Blätter und vertrocknete Insektenschalen über das Felsplateau, auf dem Joseph wartete und von dem aus er die Bucht zu seinen Füßen und ein großes Stück Horizont überblicken konnte.

Ein Mann kam hinter ihm den Pfad durch den Maquis hoch. Er hatte eine alte Vogelflinte mit der Mündung nach unten über den Rücken gehängt. Die Füße steckten nackt in einem Paar zerschlissener Espadrilles; die Hosen waren in Erwartung der Arbeit am Strand bis unter die Knie hochgekrempelt.

„Sie müssten längst hier sein", brummte er. Sein Französisch war stark provenzalisch gefärbt.

„Sie werden schon noch kommen. Sie sind bisher immer gekommen.“

„Trotzdem … Ich hab ein komisches Gefühl.“

„Es ist der Wind.“

„Vielleicht! Aber der Wind ist auch komisch! Viel zu früh dafür! Ich mag das überhaupt nicht. Kann in solchen Nächten nicht schlafen.“

„Dann ist ja gut. Du sollst nicht schlafen.“ Joseph ließ noch einmal den Blick über den Horizont schweifen. „Sind die anderen bereit?“

„Alles ist bereit.“ Der Mann mit der Flinte setzte sich auf einen Felsbrocken.

Joseph sah überrascht zu ihm hinüber.

„Ist irgendwas?

Der andere, der deutlich älter war als Joseph, schüttelte den großen, bärtigen Kopf.

„Wie geht’s deiner Frau?“

Der Bärtige, der in der Dunkelheit kaum zu erkennen war, seufzte.

„Wie soll’s ihr schon gehen?“ Er kratzte seine haarige Wange. „Wir waren in Lourdes.“

„Das hilft bestimmt.“ Joseph versuchte, zuversichtlich zu klingen. „Lourdes hat schon vielen geholfen.“

„Das sagt ihr Bruder auch.“

„Der, der so schön singt?“

„Er hat sich verabschiedet.“

„Er verreist? Auf Tournee nach Paris? Nach allem, was du mir über ihn erzählt hast …“

„Er bleibt in Avignon. Er wird es nie auf eine große Bühne schaffen, und er hat angefangen zu trinken.“

„Oh! Aber warum …“ Joseph brach ab und kratzte sich verlegen. „Lourdes wird ihr helfen. Wäre nicht das erste Wunder.“

„Schön, dass du das denkst!“ Der Mann erhob sich, kramte eine Packung Méroc aus der Innentasche seines zerschlissenen Jacketts und hielt sie Joseph hin: schwarzer Tabak in gelblichem Maispapier.

„Bist du verrückt? Ich werd mir doch nicht jetzt noch die Lunge mit diesem Müll verätzen!“

„Versteh nicht, was die Leute an diesen amerikanischen Glimmstängeln finden. Da kann man das Rauchen gleich ganz bleiben lassen.“ Der Mann zuckte mit der Schulter und zündete sich eine der dicken, kurzen Zigaretten an.

„Sei lieber froh, dass nicht alle denken wie du! So hast du ein bequemes Auskommen.“

„Bequem!“ Der Man schnaubte. „Außerdem bin ich vorher auch gut über die Runden gekommen. Ohne dieses modische Zeug!“ Er spitzte den Mund, sein Ton war affektiert: „Chesterfield!“

„Du kannst gerne wieder Kaninchen jagen, wenn dir das lieber ist.“

„Und das werd ich auch, verlass dich drauf! Mein Cousin hat eine Destille, der kann immer jemanden gebrauchen, der ihm hilft.“

„Nur zu, wenn du dich lieber als Schwarzbrenner durchschlägst!“

„Was heißt Schwarzbrenner! Ein bouilleur du cru, das ist völlig legal. Altes Vorrecht der Bauern!“ Der Mann warf Joseph einen beleidigten Blick zu, stand wieder auf, ging ein paar Schritte nach vorne, wo die Klippe fast senkrecht zum Meer hin abfiel, und begann schweigend zu rauchen.

„Ich bin mir sicher, sie können dich schon riechen, Pompon. Der süße Duft der Provence!“ Joseph entdeckte im selben Moment ein grünes Licht, das dreimal blinkte. „Na, hab ich’s nicht gesagt? Du lotst sie direkt hierher.“ Er erhob sich, zündete eine altertümliche Blendlaterne an, überprüfte das rote Glas, das vor dem Leuchtkörper angebracht war, hob die Lampe hoch und öffnete zweimal kurz und zweimal lang die Lamellen. Das grüne Licht antwortete zweimal.

„Okay, dann mal los!“ Joseph blies das Licht aus. „Sag den anderen Bescheid!“

Pompon hörte ihn nicht mehr, denn er hatte sich schon auf den fast unsichtbaren Pfad hinunter zur Bucht begeben.

Die Dollen waren zwar mit Lappen umwickelt, um sie am Quietschen zu hindern, aber das Ruderboot war vom Strand aus, wo es im Schutz der Steilküste völlig windstill war, trotzdem gut zu hören. Wenn Joseph in die Hocke ging, konnte er den kleinen Kutter erkennen, der sich dunkel vor dem Sternenhimmel abzeichnete. Er lief auf dem nassen Sand hin und her und blickte gelegentlich zu den vier Maultieren, die an Akazien festgebunden waren und an ein paar Gräser zupften. Er dachte sich zum wiederholten Mal, dass er von Jusuf Funkgeräte verlangen sollte. Weniger die Flics oder der Zoll waren eine Gefahr, als die kriminelle Konkurrenz, die sie leicht um die Ware und die Frucht ihrer stundenlangen Arbeit hätte bringen können. Mitraillettes, von denen erstaunlich viele den Krieg überlebt hatten, waren schon zum Einsatz gekommen, wenn es um deutlich weniger ging als eine Schiffsladung geschmuggelter Zigaretten.

Ein paar arabische Flüche, ein Ruder, das gegen einen Holzrumpf knallte, und schon wurden die Besucher von schwarzen Wellen auf den Strand getragen. Pompon, der sich seiner Schuhe entledigt hatte, watete ins Wasser, packte den Steven und zerrte das Boot, in dem sich Holzkisten türmten, noch ein kleines Stück über den Kies.

Joseph begrüßte den Bärtigsten der vier Matrosen mit einem Handschlag; und Pompon holte die Mulis, die ihn verstanden und vor allem respektierten und sich nur von ihm zur Kooperation bewegen ließen. Gemeinsam mit den Matrosen und zwei eigenen Leuten, die unter ein paar Akazien gedöst hatten, beluden sie die Tiere; und schon bald erklomm die kleine Karawane ein erstes Mal den steilen Saumpfad hoch zu den beiden Lastwagen, die unter Tarnnetzen der US-Army warteten.

Die Sterne verblassten, als das Boot zum fünften Mal den Strand erreichte; und es würde bereits heller Morgen sein, bevor endlich die letzte Kiste am Sattel eines der Maultiere hängend die Sandsteinklippe hinauf zuckelte. Joseph, der sich zum Kutter hatte bringen lassen, um die Lieferung zu bezahlen, spuckte über die Reling. Ihm war kalt. Die Knochen kratzten in den Gelenken, als wären sie verrostet. Der Kapitän, dessen Verwandtschaft mit Jusuf weitläufig und kompliziert war, verstaute den Umschlag, nachdem er dessen Inhalt geprüft hatte, und trat neben Joseph.

„Ich bin jedes Mal verblüfft, dich wiederzusehen.“ Der Kapitän schnippte eine glühende Kippe in hohem Bogen ins Meer.

„Warum das?“ Joseph rieb sich die Oberarme. Das Licht der neuen Sonne schmerzte. Es wurde von den Augen wie von einem Brennglas gebündelt und bohrte zwei glühende Spitzen in den Hinterkopf.

„Weil du nicht in dieses Gewerbe passt! Nicht, dass ich dich nicht mag, aber du bist keiner von uns!“

Joseph wusste genau, dass der Kapitän ihn nicht mochte, und er wusste auch, dass der Kapitän Recht hatte: Er war keiner von ihnen und würde auch nie einer von ihnen werden. Jusuf hatte ihm den Job besorgt und achtete darauf, dass er ihn trotz allem behielt.

„Du meinst, ich soll verschwinden?“

„Nein!“, log der Kapitän. „Ich verstehe bloß nicht, was du bei uns willst. Schau dich doch an: Du trägst sogar Schuhe!“

Und auch das stimmte: Der Kapitän und die großteils afrikanische Besatzung des Kutters waren barfuß; und auch Pompon und die anderen Maultiertreiber hatten bestenfalls Espadrilles aus Segeltuch mit Sohlen aus Tauwerk an. Ihre Hosen waren an den Knien abgeschnitten und zerfransten in Piratenmanier. In ihrer Gesellschaft wirkte Joseph wie der Städter, der er seit den Tagen auf der Kunstakademie in Wien immer gewesen war.

„Wenn sie dich so stören, ziehe ich sie wieder aus.“ Joseph blickte an sich herab.

„Das würde nichts ändern.“ Der Kapitän stützte die Unterarme auf die Reling, spuckte ins Wasser und sah zu, wie die letzte Kiste mit der Winsch in das schaukelnde Boot hinabgelassen wurde.

Joseph schaute auf die Uhr.

„Ich hoffe, in zwei Wochen ergibt sich Gelegenheit, dieses faszinierende Gespräch fortzusetzen, aber jetzt muss ich los. Die Flics sind nicht gerade Frühaufsteher, aber gegen Mittag treibt sie die Hitze dann doch aus den Betten.“ Er gab dem Kapitän die Hand, löste das Tau von der Klampe neben der Strickleiter und kletterte mit dem Seilende in der Hand in den Bug des schwer beladenen Ruderboots, das mühsam wendete und gemächlich Kurs auf das inzwischen gut zu erkennende Ufer nahm.

Jusuf, der sein Gesicht hinter einer schwarzen Sonnenbrille verbarg und den Unterarm lässig in die Öffnung des nach oben geklappten Seitenfensters geschoben hatte, trat aufs Gaspedal, überholte einen Renault Dauphine und beschleunigte weiter bergab, auf die nächste Kurve zu. Der Citroen H legte sich mit quietschenden Reifen schief; und der Nice-Matin, in dem Jusuf den Einlauf des dritten Rennens in Longchamp dick umkringelt hatte, rutschte unter der Windschutzscheibe nach rechts.

„Musst du so schnell fahren?“ Joseph, der überhaupt nur am Tag und in Gesellschaft wacher Menschen schlafen konnte und eingenickt war, kaum hatte der als Leichenwagen getarnte Lieferwagen Nizza verlassen, schreckte hoch, tastete angesichts weiterer Kurven nach Halt und klammerte sich an der Türschlaufe fest.

„Muss ich nicht, aber je schneller ich fahre, desto schneller sind wir die Ware los. Außerdem würden wir uns nur verdächtig machen, wenn wir auf dieser Rennstrecke nicht ans Limit gehen!“ Jusuf lümmelte bequem in seiner Ecke und nahm jetzt auch noch die zweite Hand vom Steuer, um einen mit Korbmöbeln beladenen Lastwagen hupend auf das bevorstehende Überholmanöver hinzuweisen.

Joseph versuchte, sich auf die Straße vor ihnen zu konzentrieren, was schwierig war, denn zuerst wurde sein Sichtfeld von chaotisch mit Hanfschnüren zusammengebundenen und einer flatternden Plane bedeckten Stühlen und Tischen eingenommen, dann von einem schieren Abgrund aus Blau und Grün. Er fragte sich, wo die Straße war, auf der sie angeblich fuhren, und ob sie nicht schon über die von vereinzelten, weiß bemalten Steinen markierte Böschung hinausgeschossen waren. Er verspürte einen leichten Druck in der Magengegend, als hätte er den Kontakt zum Erdboden verloren.

„Es heißt, dass Miles im Sommer auf dem Festival spielen wird.“

„Aha!“ Joseph nickte beiläufig und beobachtete, wie die Straße jetzt, da der Überholvorgang unter dem Protest des nachdrücklich Jusufs Hupsignal erwidernden Lastwagens ein wenig verfrüht abgeschlossen wurde, wieder vor ihm auftauchte. Und mit ihr die nächste Kurve!

Jusuf blickte verblüfft zu seinem Beifahrer.

„Miles Davis kommt nach Antibes, und das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Du stinkst, so tot bist du.“

Joseph versuchte, mit Handzeichen Jusufs Aufmerksamkeit wieder auf die Straße zu lotsen.

„Du weißt doch, dass ich da nicht mehr mitmache. Warum braucht jedes Jahr neue Harmonien? Django und der Duke haben den perfekten Ausdruck für alles Schöne gefunden. Wieso das ändern?“

„Weil die Leute Neues hören wollen! Weil wir sonst immer noch bei Bach wären! Weil die Welt und die Menschen sich verändern!“ Jusuf schlug empört gegen das Lenkrad. „Alle außer dir!“

„Voilà! Es geht den Musikern nicht mehr um das Wahre und Schöne. Sie wollen nur noch anders und originell sein.“

„Originalität konnte man deinen Bildern wirklich nicht vorwerfen.“ Jusuf lachte verächtlich. „Im Gegenteil. Sie waren so altmodisch, dass es fast schon wieder modern ist.“

„Wenn du meinst …“ Joseph seufzte gelangweilt und blickte zum Seitenfenster hinaus auf die Karstfelsen des Esterelle-Massivs, die gnadenlos und ungebrochen das Sonnenlicht reflektierten.

„Nicht einmal streiten kann man sich noch mit dir.“ Jusuf holte tief Luft für einen letzten Versuch. „Du bist vergreist, weißt du? Du lebst nicht. Warum suchst du dir nicht ein nettes Mädchen? Ich hab da eine an der Hand. Eine echte Zuckerpuppe! Keine Zwanzig, aber Möpse, die jeden Pullover sprengen!“ Jusuf kurbelte am Lenkrad; der Transporter legte sich auf quietschenden Reifen in die nächste Kurve; und Joseph wurde gegen die Tür gepresst.

„Ich brauche keine Frau", japste Joseph, dessen Züge von Fliehkräften und Angst verzerrt wurden.

„Bist du dir da so sicher?“ Jusuf blieb vom Blick in den Abgrund, der sich ihm bot, unberührt. „So viel ich weiß, hast du keine mehr gehabt seit Madame Mystérieuse.“

„Und wenn schon? Ich bin geheilt, das ist alles.“

„Geheilt? Dass ich nicht lache! Du führst dich schlimmer auf als in Paris, und da bist du am Ende völlig durchgedreht. Falls du dich erinnerst! Was ich bezweifle, denn dafür rennst du viel zu oft zu dieser schlitzäugigen Hexe. Zuerst hast du deinen Verstand, dann deine Vergangenheit und jetzt auch noch deinen Musikgeschmack verloren. Bald ist überhaupt nichts mehr von dir übrig. Kein Wunder, dass du da nicht einmal mehr eine lausige Ente hinkriegst! Die waren nämlich gar nicht schlecht, deine Enten. Auf ihre Art! Bunt und fett! Die strotzten gerade zu vor Leben, obwohl sie tot waren. Du dagegen bist tot, obwohl du lebst.“ Jusuf schüttelte den Kopf. „Und nach Antibes nehme ich dich bestimmt nicht mehr mit, und wenn du noch so sehr darum bettelst.“

„Mir egal!“

„Ach ja? Das werden wir ja sehen, wenn es so weit ist. Aber da ist ja die Abzweigung endlich!“ Jusuf trat auf die Bremse und warf das Steuer des Lieferwagens herum; und schon schossen sie knapp vor einem Fiat Cinquecento, der sich mit halb offen stehender Motorklappe die Steigung hoch quälte, in ein Sträßchen, das von Platanen überschattet am Fuß roter Klippen entlang lief

„Bist du dir sicher, dass wir hier richtig sind?“ Joseph duckte sich unwillkürlich, weil die tief hängenden Äste der Bäume gegen Windschutzscheibe und Dach schlugen … „Ich habe kein Schild gesehen.“

„Sie stellen nicht immer Schilder auf, die Trottel vom Straßenbauamt.“ Die Straße war so schmal, dass Jusuf jetzt beim Steuern doch die zweite Hand zur Hilfe nahm. „Wirst sehen, gleich kommt’s.“

Der Citroen krachte in ein Schlagloch, das so tief war, dass die Passagiere für einen Augenblick schwebten, und außerdem das Ende des Asphaltbelags markierte. Eine Trockenmauer ragte zur Linken auf; rechts lagen struppige Wiesen mit Olivenbäumen, die schon seit langem nicht mehr beschnitten worden waren. Im Schatten der Bäume versperrte eine Schafherde den Weg. Ein kleiner, zotteliger Hund achtete darauf, dass die Tiere nicht in Richtung des Olivenhains ausbrachen. Der Schäfer, der sich auf einen knorrigen Stock stützte, bekreuzigte sich beim Anblick des Leichenwagens. Dessen Fahrer beugte sich aus dem Fenster.

„Aus dem Weg, du Schwachkopf! Wir müssen nach St. Fleur.“

„St. Fleur, Monsieur?“ Der Schäfer zupfte an seinem weißen Bart und sah Jusuf verwundert an.

„Los, los, schaff deine Viecher beiseite! Wir haben keine Zeit für einen gemütlichen Plausch!“ Jusuf wedelte mit der Hand. Und an Joseph gewandt fragte er: „Du bist doch jetzt nicht etwa beleidigt, oder? Ich mache mir einfach Sorgen, das ist alles.“

„Du hast ja recht. Alles verschwimmt und verblasst, nur nicht ihre Schreie in der rue de Saussaies, und das macht mich wahnsinnig", gestand Joseph.

„Ich hab dir schon so oft gesagt, du sollst die Finger von dem Zeug lassen! Es saugt die Menschen aus. Sie werden zu Gespenstern. Am Ende leben sie in einer anderen Welt; und hier bleibt nur eine Hülle zurück. Du bist nicht mehr weit davon entfernt! Du bist wie ein Mönch, der sein Leben einer Heiligen opfert.“

„Sie war keine Heilige. Alles andere als das!“

„Natürlich nicht! Sie hat ja ihren Ehemann betrogen.“

„Sie hat nicht nur ihn betrogen.“

„Um so schlimmer! Aber es ist bald zehn Jahre her; und was immer sie angestellt hat, sie hat weiß Gott dafür gebüßt.“ Jusuf lehnte sich erneut aus dem Fenster: „Was ist jetzt? Passiert heute noch was?“

„Ich weiß nicht.“ Der Schäfer schien über die Frage nachzudenken. „Aber wenn Sie nach St. Fleur wollen, Monsieur …“ Dann fiel ihm etwas ein. „En-bas oder en-haut?“

„Was tut das zur Sache?“

„Es gibt zwei St. Fleurs, eines malerischer als das andere. Wenn ich die Wahl hätte …“ Er stockte, weil Jusuf sich bereits wieder Joseph zugewandt hatte.

„En-bas!", brummte dieser mürrisch. Jusuf gab die Information an den Schäfer weiter, der befriedigt nickte.

„Ist aber eigentlich egal.“ Er stützte sich mit beiden Händen auf den Stock. „Diese Straße führt eh nur zur Kapelle.“

„Was für eine Kapelle?“ Jusuf ließ den Lastwagen ungeduldig ein Stück nach vorne rollen, was den Hund zu wütendem Bellen veranlasste.

„St. Margarethe d’Annunciation! Sie ist sehr schön, aber die Visigoten …“

„Spar dir die Goten! Wo ist St. Fleur?“

„Die Sarazenen …“

„Ist der Kerl plemplem?“ wollte Jusuf von Joseph wissen.

„Monsieur, jeder Stein hier atmet Geschichte.“ Der Schäfer hielt belehrend einen Finger in die Luft. „Mit dem Ohr am Boden und den Augen im gestirnten Nachthimmel, dem ewig gleichen Spiegel unserer Seele …“

Jusuf unterbrach ihn durch rohes Hupen.

„Ich will nach St. Fleur!", schrie er mit rot angelaufenem Gesicht.

Der Schäfer, der einen Umhängebeutel über seiner schmutzigen, viel zu weiten Anzugsjacke trug, kramte einen Käse hervor, von dem er sich mit einem Klappmesser ein wenig abschnitt.

„Wollen Sie? Selbstgemacht!“ Er hielt Jusuf das Stück hin.

„Ausgerechnet jetzt muss ich an einen Philosophen geraten.“ Jusuf ließ den Kopf auf das Lenkrad sinken.

Joseph öffnete die Beifahrertür und stieg aus.

„Sie vielleicht?“ Der Schäfer bot ihm mit einem freundlichen Lächeln von seiner Brotzeit an.

Josef nickte und steckte den harten, krümeligen Käse in den Mund. Ihm war schwindelig. Vielleicht lag es ja nur am Hunger und der kurvigen Straße auf nüchternen Magen. Er kaute ein bisschen auf dem Käse, der nach Schafdung roch und allmählich einen süßlichen Geschmack absonderte.

„Wir müssen dringend nach St. Fleur", verriet Joseph schmatzend.

„Ah ja, St. Fleur! Verstehe!“ Der Schäfer vollführte mit der flachen Hand eine hackende Bewegung. „Dann haben Sie wohl Leduc dabei, was? Der soll doch heute irgendwo da unten begraben werden. Auch wenn ich mich frage, ob einem Axtmörder ein christliches Begräbnis überhaupt zusteht!“

Joseph machte eine vage Kopfbewegung.

„Dieser Leduc war ein Schuft.“

„Ich bin informiert.“ Joseph scharrte ungeduldig mit dem Fuß.

„So, sind Sie das?“ Der Schäfer, der ein Stück Brot aus seiner Tasche zog, blickte auf. „Dann will ich Ihnen mal was sagen: Für mich ist nicht er schuld, sondern die Kleine, diese Schlampe. Die hat ihn betrogen. Da kann einem doch mal die Hand ausrutschen!“

„Monsieur, wir müssen nach St. Fleur!“

„Natürlich! Aber das hier ist nicht die Straße nach St. Fleur!“ Der Schäfer lächelte herablassend.

„Nein. Sie führt ja zur Kapelle.“ Auch Joseph verlor allmählich die Geduld.

„Zu dem, was die Visigoten von ihr übrig gelassen haben! Die reinsten Vandalen! Die Sarazenen hingegen …“

Joseph unterbrach ihn mit letzter Kraft. „Monsieur, den Weg nach St. Fleur bitte!“

„Sie haben es eilig.“ Der Schäfer schüttelte traurig den Kopf und blickte in das Tal hinab. „Zur Straße zurück, dann zweimal links!“ Er seufzte, als wäre er von Joseph enttäuscht. „Hier sind alle auf der Durchreise", murmelte er. „Die Visigoten, die Sarazenen und die Axtmörder! Nur wir nicht, das Salz der Erde!“

„Hast du das gehört?", fragte Joseph, als er wieder in den schwarzen Lieferwagen geklettert war.

„Hatte ich mir längst gedacht.“ Jusuf beugte sich weit aus dem Fenster, um in einer kleinen Bucht zu wenden. „Diese Schäfer sind alle so weise, dass es zum Kotzen ist.“

„Gratulation! Durch diese ungewöhnliche Art des Transports nehmen die Zigaretten bestimmt einen gewissen Hautgout an, der ihrem Genuss nur zuträglich sein kann und ihm wieder etwas von dem, nun ja, anrüchigen Glamour verleiht, den er früher einmal hatte.“ Ryder wies mit dem Kinn auf Josephs Chesterfield und setzte sich zu ihm an den einen der beiden Tische, die vor dem Café de la Place standen. Seine Nase war sonnenverbrannt und schälte sich bereits, obwohl es noch früh im Jahr war. „Tres decadent!“

Joseph betrachtete angewidert die Zigarette, die er gerade rauchte, und drückte sie im Aschenbecher aus.